0 引言

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,以成本领先战略和规模经济为主的传统发展模式日渐式微。经济发展动力由要素驱动逐渐转向创新驱动,创新在引领经济发展、促进产业转型等方面的重要性日益凸显。然而,技术迭代升级和消费者需求的难以预测性使企业在创新活动过程中面临巨大风险与挑战。因此,如何提升企业创新活动有效性成为创新管理研究领域亟待解决的问题。近年来,学者们从搜寻边界和距离[1]、财政分权与政府效率[2]、非正式互动(沈超红,2021)、经营杠杆[3]、利益相关者的创新关注(潘红波等,2022)等不同角度对创新影响因素进行研究,大多将研究重点放在技术创新层面。熊彼特指出,创新不仅包括技术创新,还包含采用新组织形式的管理创新,而管理创新研究较少受到学者们的关注。同时,单一管理创新行动已无法满足企业发展需求,双元管理创新成为企业打开市场、提升经营绩效的关键[4]。因此,如何促进企业双元管理创新日益受到学者们关注。

在知识经济时代,企业依赖自身有限的资源难以确保管理创新活动开展[5]。为应对竞争日益加剧的动态环境,企业通过与生产商、供应商、知识生产机构建立协作关系,通过跨界搜寻获取外部管理知识和经验,突破原有思维定式,解决自身在创新过程中面临的问题,进而提升管理创新活动的有效性,维持行业竞争优势。同时,开放式创新理论[6]认为,企业可以嵌入外部创新网络,采用价值共享网络模式,通过外部搜寻获取异质资源,增加知识等资源储备量,实现内部要素和外部资源优势互补,突破现有创新技术瓶颈,促进企业创新活动。在实践中,国家超算天津中心在军民融合领域的业务拓展证明了跨界搜寻对管理创新的重要作用。一方面,国家超算天津中心与军工院校等科研机构开展合作,搜寻外部创新型技术知识和管理理论,促进应用业务流程等方面的管理创新活动。另一方面,国家超算天津中心整合3 000余家军工企业,通过与上下游合作者互动、合作,构建“项目+园区+生态”新型商业模式,促进“银河麒麟”等科技成果转化。因此,外部知识与信息搜寻活动对企业创新绩效具有积极作用,因而跨界搜寻越来越受到企业重视。本文从跨界搜寻角度研究企业管理创新活动,揭示跨界搜寻对管理创新的作用机制,为企业管理创新活动提供新的解决方案。

跨界搜寻在管理创新活动中发挥重要作用,但它并不是管理创新的直接影响因素。社会认知理论认为,创新行为受认知因素影响(耿紫珍等,2020),具有较高认知柔性的企业在接收外部知识和信息后会进行调整,进而对自身管理创新活动产生影响。具体而言,认知柔性较强的企业往往具有较高的敏锐度,能够接收外部知识和信息并快速反应,产生创新想法并制定相关方案[7]。同时,认知灵活性可以帮助企业在不同情境下选择相匹配的解决方案,突破创新瓶颈,促进自身管理创新活动。因此,本文将认知柔性纳入理论框架,有助于厘清从跨界搜寻到管理创新的过程机制。

另外,较高的吸收能力对知识运用和技术转化等具有增益作用(李显君等,2018),跨界搜寻获得的知识和信息等资源经过有效利用、整合后,能够发挥更好的作用。因此,通过对知识与信息等资源的整合、吸收和利用,提高企业吸收能力,促进跨界搜寻,提升认知柔性,进而制定应对环境变化的新策略和新方案,为企业管理创新活动奠定基础。基于此,本文将吸收能力纳入研究框架,有助于解释从跨界搜寻到认知柔性的过程机理。

本文研究贡献在于:第一,从跨界搜寻视角出发,构建“跨界搜寻—认知柔性—管理创新”理论框架,对认知柔性及管理创新的影响进行探讨,拓展跨界搜寻影响机制研究,完善开放式创新理论。第二,将双元分析框架引入管理创新领域,弥补单一维度研究的不足,并从搜寻知识角度丰富双元管理创新驱动因素研究,为企业管理创新活动提供指导。第三,以认知柔性作为中介变量,利用国内企业调研数据进行实证研究,有助于厘清企业跨界搜寻对双元管理创新的作用机制,并从搜寻知识角度探索认知领域,拓展认知柔性前置因素理论研究,弥补现有研究局限。

1 理论基础与研究假设

1.1 跨界搜寻与管理创新

跨界搜寻来源于组织搜索理论和开放式创新理论,大部分学者将其定义为一种组织学习方式和问题解决办法,从外部环境进行知识搜寻以抓住机遇和应对挑战[8]。近年来,学者们将跨界搜寻概念引入管理创新研究领域。创新创业研究领域的学者认为,跨界搜寻是指创业团队在创新过程中,从外部搜寻、吸收知识元素并创造性地解决所面临的问题[9]。与此同时,学者们从不同角度对跨界搜寻进行维度划分,部分学者根据不同的搜寻策略,将跨界搜寻划分为搜寻深度和搜寻宽度;也有学者根据空间距离对跨界搜寻进行划分[10]。但上述分类忽略了不同知识要素对企业的差异化影响。因此,本文从知识专业化角度将跨界搜寻划分为科技驱动型和市场驱动型跨界搜寻[10]。科技驱动型跨界搜寻是指跨越现有认知领域对科研院所、重点高校、相关企业科研机构等知识生产单位进行知识搜寻活动,它能够优化企业现有能力结构。市场驱动型跨界搜寻是指基于现有市场经验对商业合作伙伴、供应商、生产厂商以及消费者等利益相关群体进行知识搜寻活动,它能够更好地识别市场中的机遇和挑战,避免企业出现组织惰性、能力刚性等问题。

熊彼特在《经济发展理论》中指出,创新不仅包含技术创新,而且包含采用新组织形式的管理创新。管理创新是指企业在特定环境下,面向工艺流程、组织结构、组织制度等方面的创新活动,有利于企业推动变革、调整行为模式,增强行业竞争优势(李显君等,2018)。在市场竞争加剧的背景下,企业往往面临很多管理学悖论,如专制式领导和民主式领导、与利益相关者合作和竞争等。只有做到两者兼顾、相互平衡才不会顾此失彼,成功的企业往往具有双元属性。因此,本文构建双元分析框架,系统描述管理创新特征[5]。双元管理创新包括两个方面[11]:一是将现有、已被实践检验的管理理论引入企业利用式管理创新活动;二是基于企业自身环境,开展基于新的管理理论、方法的探索式管理创新活动。双元管理创新既可以帮助企业维持现有竞争优势,满足现有顾客群体需求,抓住市场机遇,确保其短期经营绩效,又能为新市场开拓和新用户开发保驾护航,维持其长期竞争优势。

开放式创新理论认为,创新是一种知识密集型活动,企业通过跨越组织层次获得异质性管理理论和知识,对引进知识进行学习、吸收,为管理创新提供新的解决路径[12]。

(1)企业通过科技驱动型跨界搜寻向高等院校、咨询公司等知识生产机构寻求“量身定做”的管理理论和方案,将获取的管理理论和方案引入组织内部,对战略目标、组织结构进行调整,避免因陷入“创新陷阱”而出现“探索—失败—再探索”的循环(杨博旭等,2019),降低利用式管理创新活动风险,促进企业利用式管理创新。此外,企业通过科技驱动型跨界搜寻向科研院所、高等院校等知识生产机构获取前沿管理理论和基础知识,打开思路,为企业管理创新活动提供更多解决方案[13]。科技驱动型跨界搜寻对象往往是知识生产机构和管理学界的专家团队,获取的知识大多具有理论性、思想性等特点,难以被企业直接利用。因此,企业需要在管理创新理论的基础上探索创新,突破原有思维定式,改变原有组织管理理论发展轨迹,开展新的探索式管理创新活动[14]。

(2)企业通过市场驱动型跨界搜寻向商业合作伙伴、供应商、生产厂商以及消费者等利益相关群体进行知识搜寻,市场驱动型跨界搜寻获得的管理理论和知识往往具有操作性和实践性特点,将已被实践检验的管理理论和知识引入组织内部,减少与市场脱节的管理创新活动[4],降低利用式管理创新活动风险,提高企业管理创新活动的有效性[15],进而提升企业经营绩效。此外,虽然企业通过市场驱动型跨界搜寻能够获得更具操作性的管理经验,但由于情景差异,企业需要探索符合自身发展规律的管理理论,把握创新机遇,促进探索式管理创新活动[4],从而更好地满足顾客特殊和潜在需求。因此,本文提出如下研究假设:

H1a:科技驱动型跨界搜寻与利用式和探索式管理创新均正相关;

H1b:市场驱动型跨界搜寻与利用式和探索式管理创新均正相关。

1.2 跨界搜寻与认知柔性

认知柔性是指个体能够适应外部环境变化[16],产生解决问题的新思路[17],提升认知灵活性[18]。具有较高认知柔性的企业往往可以根据规则和情境调整自身行为,制定问题解决方案[19],并在不同情境下选择相应的解决方案。随着网络化、信息化程度不断提升,消费者需求更加难以预测,企业通过搜寻知识提升团队成员认知灵活性,有利于企业制定新的解决方案以应对环境变化,从而促进自身经营绩效提升[20]。

(1)企业通过科技驱动型跨界搜寻向科研院所、高等院校等知识生产机构获取异质性管理理论和知识,摆脱隐形资源约束,夯实知识基础,迸发新的灵感和创新性想法,进而提升团队成员认知灵活性,创造出新的知识、方法和管理理论[21],提升自身多角度思考和解决管理创新问题的能力。同时,跨越组织层次获得新的管理理论和信息可以使企业敏锐地感受到外部环境变化,帮助企业摆脱原有思维桎梏,制定应对不同情境的解决方案,提升思维认知灵活性以促进自身成长,维持市场竞争优势[21]。

(2)企业通过市场驱动型跨界搜寻向商业合作伙伴等利益相关群体进行知识搜寻活动,与不同知识源进行交流和互动,增强与社会网络其他成员间的信任,打破资源壁垒,获取互补性技术知识和市场信息,并根据不同情境改变原有认知结构,及时转换思路并制定相匹配的解决方案。同时,市场驱动型跨界搜寻能够加强企业与外部环境的交流和沟通,构建知识交流网络,形成开放、高效的沟通机制,迅速识别外部环境中的机会,并将其与内部资源相结合,不断调整思维认知结构,突破现有认知局限,制定创新型解决方案,进而开发面向顾客的产品或服务,以维持市场竞争优势(肖丁丁、朱桂龙,2016)。因此,本文提出如下研究假设:

H2a:科技驱动型跨界搜寻与认知柔性正相关;

H2b:市场驱动型跨界搜寻与认知柔性正相关。

1.3 认知柔性与双元管理创新

(1)具有高度认知柔性的企业能够与价值网络中利益相关群体进行交流、沟通,对搜寻到的管理理论和知识进行解读、吸收、消化,完善现有认知模式[20],调整组织行为,推动组织变革,从而促进利用式管理创新活动。同时,认知柔性较强的企业能够将已获得的管理理论和经验与外部环境相结合,在不同的管理方案间进行切换,选择最契合自身情境的管理理论方案[20],从而促进利用式管理创新活动。

(2)具有高度认知柔性的企业能够主动获取外部环境信息和知识,不断探索创新,增强知识创造和应用能力,从而促进探索式管理创新活动。同时,认知柔性较强的企业往往具有强烈的变革精神和进取意识[22],有利于营造开放、包容、创新的组织氛围,促进知识和信息流动,帮助企业从不同角度思考环境变化,促进管理理论知识更新和探索式管理创新活动。因此,本文提出如下研究假设:

H3a:认知柔性与利用式管理创新正相关;

H3b:认知柔性与探索式管理创新正相关。

1.4 认知柔性的中介效应

跨界搜寻能够为企业提供异质性管理理论和经验,但并不意味着跨界搜寻就是企业管理创新的直接来源[23]。跨界搜寻获得的理论知识和信息能否被企业有效利用,取决于企业能否突破原有思维模式,通过学习新知识和信息提升思维认知的灵活性,制定创新型解决方案。因此,本文认为,认知柔性在跨界搜寻对企业管理创新的影响过程中起枢纽作用。

(1)根据开放式创新理论,企业通过科技驱动型跨界搜寻向外部知识生产机构寻求新的管理理论和知识,培养创新思维[24],打破原有思维定式,将外部管理理论、经验和自身情境相结合,选取最符合自身发展规律的解决方案,从而推动利用式管理创新活动开展。此外,企业通过学习与吸收外部知识和信息,促进异质性知识交融和碰撞,进而发现知识要素间的联系,增加知识整合和重构机会,优化现有知识结构,提升认知灵活性,制定新的管理创新解决方案和策略(焦豪,2011),从而促进探索式管理创新活动。

(2)开放式创新研究表明,企业通过市场驱动型跨界搜寻向商业合作伙伴等利益相关群体寻求更具操作性的管理理论和经验,完善已有知识结构和认知体系,增加知识储备量(周键等,2021),提升知识和信息搜寻效率,从而促进利用式管理创新活动。此外,跨越层次获得的管理理论和经验往往不能被企业直接利用,而是需要对其进行加工和创新,将外部知识和内部知识相结合,探索符合自身发展规律的管理理论和方法,从而促进探索式管理创新活动。

因此,在“跨界搜寻—认知柔性—管理创新”理论框架中,认知柔性作为推动企业创新、促进企业成长的关键力量,成为跨界搜寻向管理创新成果转化的重要桥梁。因此,本文提出如下研究假设:

H4a:认知柔性是企业管理创新的关键驱动要素,在科技驱动型跨界搜寻与利用式管理创新、探索式管理创新间均具有中介效应;

H4b:认知柔性是企业管理创新的关键驱动要素,在市场驱动型跨界搜寻与利用式管理创新、探索式管理创新间均具有中介效应。

1.5 吸收能力的调节效应

在知识经济时代,企业从外部环境获取的知识和信息只有经过有效吸收、利用后才能发挥作用。吸收能力是指企业吸收、整合、转化外部知识和信息并将其运用于商业活动的能力。企业通过对知识和信息的获取、整合和利用,提高自身吸收能力,进而提升搜寻知识、信息利用和转化效率,为管理创新活动奠定基础[25]。

本文认为,在跨界搜寻促进认知柔性提升过程中,需要吸收能力进行补充。企业通过科技驱动型跨界搜寻与市场驱动型跨界搜寻获得新的管理理论和知识,并将其不断完善以提升企业认知灵活性,制定创新型解决方案。跨界搜寻对认知柔性的影响受吸收能力的调节作用,吸收能力能够帮助企业对获得的知识进行吸收和整合,制定应对环境变化的新策略和新方案,为企业管理创新活动奠定基础。如果企业不具备较高的吸收能力,其获得的管理理论、经验和方法就只能储存于知识库中,难以对认知柔性及企业管理创新活动产生实质性影响(简兆权等,2018)。

首先,具有较强吸收能力的企业对跨界搜寻获得的理论知识和方法具有较强的敏感性,不仅能够迅速识别其中有价值的知识和信息,丰富自身知识基础,拓展原有思维认知,产生新想法和新创意,而且可以把握市场机遇,提升机会识别能力,调整战略方向,从而更好地应对环境变化(成力为、刘诗雨,2021)。其次,吸收能力较强的企业能够提升知识和信息整合、创新效率(解学梅、左蕾蕾,2013),丰富自身知识积累。企业为了将获得的异质性知识与自身情境相匹配,会不断调整已有认知结构,形成自己的观点与认知,探索符合自身发展规律的管理理论和方法。再次,吸收能力较强的企业能够对知识、信息等资源进行高效转化[26],促进搜寻知识与创意互动、融合,提升认知灵活性,从而制定更多创新型解决方案。因此,吸收能力能够优化跨界搜寻效果,进而有效提升企业认知柔性。基于此,本文提出如下研究假设:

H5a:吸收能力正向调节科技驱动型跨界搜寻与认知柔性间的关系;

H5b:吸收能力正向调节市场驱动型跨界搜寻与认知柔性间的关系。

由此,本研究模型构建如图1所示。

2 研究方法

2.1 样本选取与数据收集

由于跨界搜寻、认知柔性、吸收能力、管理创新等数据难以获取,因而本文选取北京、上海、青岛等地区411家企业作为研究样本。问卷主要通过网络问卷、电子邮箱等方式进行发放,主要有两种途径:一是与200家高新技术企业取得联系,征得被调研对象同意后发放问卷;二是通过团队成员的社会关系,向其熟识的创业者及企业高层管理人员发放问卷。2020年8月至2021年3月,本团队共发出问卷411份,有效回收问卷287份,有效回收率69.8%。研究样本覆盖不同规模(借鉴Agnihotri[27]的研究观点,50人以下为小微企业,50人以上为大中型企业)、企业年龄、产权性质、产业属性、产业链位置的企业,并对上述变量加以控制[5],样本基本特征如表1所示。

表1 样本特征统计结果(N =287)

Tab.1 Statistics of sample characteristics(N=287)

样本特征类型样本数百分比( %)企业规模大中型企业15252.96小微企业13547.04企业年龄3年以下7927.533~6年9834.156~10年6422.3010年以上4616.02产权性质国有企业12744.25民营企业11239.02其它4816.73产业属性战略新兴产业18263.42传统产业10536.58产业链位置产业链上游17259.93产业链下游11540.07

2.2 变量测量

本研究量表是在国外成熟量表的基础上修改而成,选择3家企业进行预测试,并根据预测试过程中出现的问题,以及被调研人员反馈对相关测量题项进行调整,形成最终调查问卷。

(1)科技驱动型跨界搜寻和市场驱动型跨界搜寻测度,采用Sofka&Grimpe[28]的研究量表,主要测量团队成员从科研院所、合作伙伴等其他利益相关群体搜寻管理创新知识和信息的表现,每个维度各包含4个测量题项。

(2)认知柔性测量主要参考Diamond[29]的研究量表,主要测量团队成员在思维、观念、行为等方面的表现,包括12个测量题项。

(3)吸收能力测量采用William & Véronique[30]的研究量表,主要从创新角度测量企业吸收能力,包括6个测量题项。

(4)利用式和探索式管理创新测量采用Miguel等[31]、Vaccaro[32]的研究量表,主要测量团队成员在工作流程、组织结构、管理制度等方面创新活动的表现,每个维度各包含5个测量题项。

3 实证检验与结果分析

3.1 同源方差检验

本文先对样本数据进行同源方差检验,结果显示,第一个主成分的变异解释量为27.8%,总变异解释量为79.3%,未超过总解释方差的50%,说明本文同源方差在可接受范围内。

3.2 问卷信度与效度检验

(1)信度检验。首先,对问卷数据进行可靠性分析,结果如表2所示。由表2 可知,科技驱动型跨界搜寻的Cranbach's α系数为0.923,市场驱动型跨界搜寻的Cranbach's α系数为0.905,认知柔性的Cranbach's α系数为0.968,吸收能力的Cranbach's α系数为0.954,利用式管理创新的Cranbach's α系数为0.949,探索式管理创新的Cranbach's α系数为0.945。通过因子载荷计算出各变量所对应的组合信度(CR),结果显示(见表2),科技驱动型跨界搜寻的CR值为0.923,市场驱动型跨界搜寻的CR值为0.906,认知柔性的CR值为0.970,吸收能力的CR值为0.954,利用式管理创新的CR值为0.950,探索式管理创新的CR值为0.945。综上所述,所有变量的Cranbach's α系数值和CR值均在0.7以上,说明量表具有较高的信度。

表2 测量题项与信效度检验结果

Tab.2 Measurement items and reliability and validity test

变量题项因子载荷CRAVECronbach's α科技驱动型跨界搜寻1. 企业经常与高校进行合作和交流,搜寻管理创新相关理论和知识0.8950.9230.7500.9232. 企业经常与科研院所合作和交流,搜寻管理创新方面的理论和知识0.8393. 企业经常从专业性学术会议搜寻所需的管理理论和知识0.8514. 企业经常从相关政府部门搜寻管理创新方面的知识和信息0.878市场驱动型跨界搜寻1. 企业经常从竞争对手那里获取管理方法和知识0.873 0.9060.706 0.9052. 企业经常与其它行业企业交流获取管理方法和知识0.8273. 企业经常从管理咨询机构搜寻管理创新方面的方法和知识0.7854. 企业经常从其它行业研究机构搜寻管理创新方面的方法和知识0.873认知柔性1. 企业可以用多种不同方式解决一个问题0.8260.9700.718 0.9682. 企业更倾向于避免新的和不寻常的情况0.8333. 企业在作出决定时顾虑重重0.7964. 企业能找到看似无法解决问题的可行性方案0.8535. 企业在选择管理创新方案时很少有备选方案0.8106. 企业愿意创造性地解决管理问题0.8837. 在大多数情况下,企业都能采取恰当的管理方案0.8518. 企业行为是其最为合理决定的结果0.8679. 在大多数情况下,企业都有很多可能的行为方式0.86210. 在某一特定情境下,企业运用知识有困难0.88211. 企业经常思考并尝试不同的管理创新解决方案 0.79212. 企业经常尝试不同管理方法0.904吸收能力1. 企业能够很快掌握所获得的管理方法和知识0.8690.9540.777 0.9542. 企业能够很快识别外部新知识对于已有知识的用途0.8633. 企业能够很快识别前沿管理理论和知识给企业带来的机会和变化0.8814. 企业能够很快将所获得的新知识引入管理创新活动0.9035. 企业能很快将已消化的管理理论与其它知识融合0.9016. 企业能很快使用已消化的管理方法和知识探索新的管理理论0.872利用式管理创新1. 企业通过借鉴已有管理经验和方法提升现有管理流程效率0.8950.9500.7900.9492. 企业通过借鉴已有管理经验和方法不断优化现有管理制度0.8613. 企业通过借鉴已有管理经验和方法不断完善现有工作流程0.8734. 企业通过借鉴已有管理经验和方法不断优化组织结构0.8855. 企业通过借鉴已有管理经验和方法不断调整部门职能与分工0.929探索式管理创新1. 企业能够不断探索创新型管理理论或思想0.8950.945 0.775 0.9452. 企业能够通过对现有业务进行重塑,进而促使管理效率大幅提升0.8653. 企业通过制定新的管理制度健全公司管理制度体系0.8494. 企业通过不断探索对组织结构进行重组0.8995. 企业不断引进未使用过管理理论和方法0.892

(2)效度检验。区分效度方面,本文通过验证性因子进行检验,结果如表3所示。由表3可知,六因子模型拟合优度较高(χ2/Df=1.428, RMSEA=0.039, RMR=0.029, CFI=0.975, TLI=0.972, IFI=0.975),并且这一模型拟合度显著优于其它模型拟合度。此外,每个构念AVE值的平方根大于各构念间的相关系数,表明本研究测量量表具有较好的区分效度。收敛效度方面,采用验证性因子分析和AVE值进行评价,六因子模型拟合效果较好(χ2/Df=1.428, p<0.05; RMSEA=0.039, RMR=0.029, CFI=0.975, TLI=0.972, IFI=0.975)。此外,科技驱动型跨界搜寻的AVE值为0.750,市场驱动型跨界搜寻的AVE值为0.706,认知柔性的AVE值为0.718,吸收能力的AVE值为0.777,利用式管理创新的AVE值为0.790,探索式管理创新的AVE值为0.775,均大于0.5,同时,因子载荷均大于0.7,说明本研究测量量表具有较高的收敛效度。

表3 验证性因子分析结果

Tab.3 Confirmatory factor analysis results

模型χ2/ DfRMSEARMRCFITLIIFI六因子模型1.4280.0390.0290.9750.9720.975五因子模型3.8370.1000.1380.8300.8160.831四因子模型5.0570.1190.1530.7550.7380.756三因子模型6.4710.1380.1680.6680.6460.669两因子模型8.6180.1630.1710.536 0.5070.538单因子模型11.4530.1910.2310.3620.3240.365

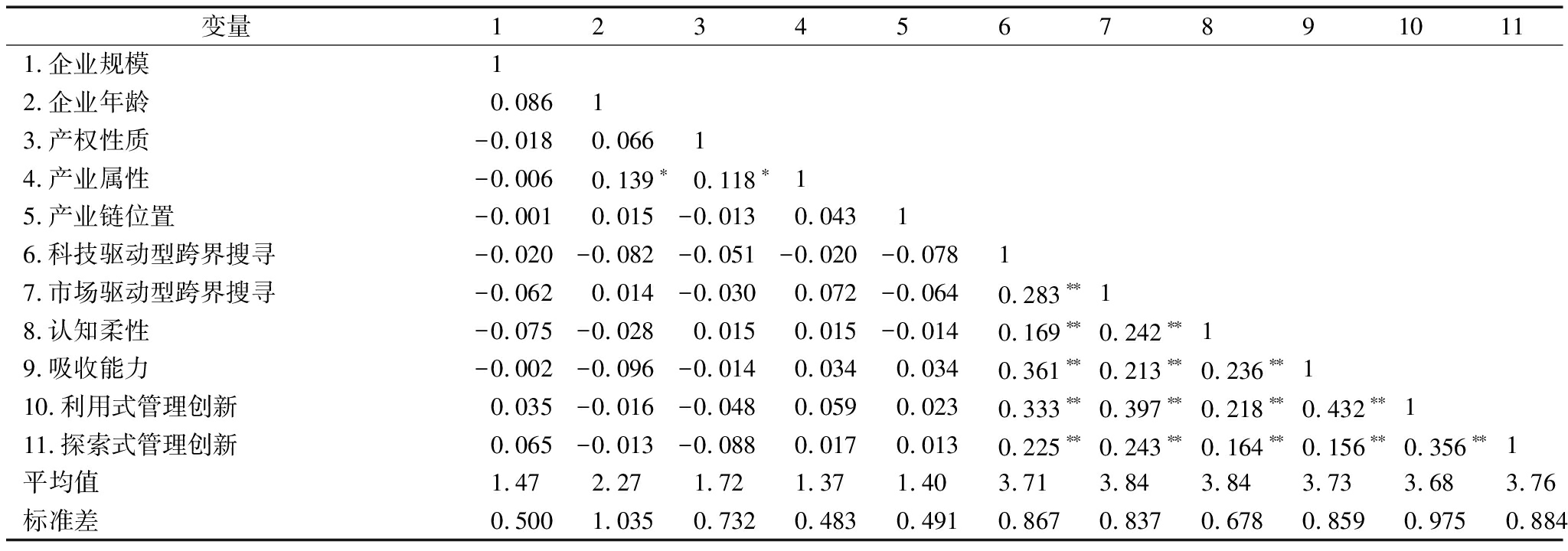

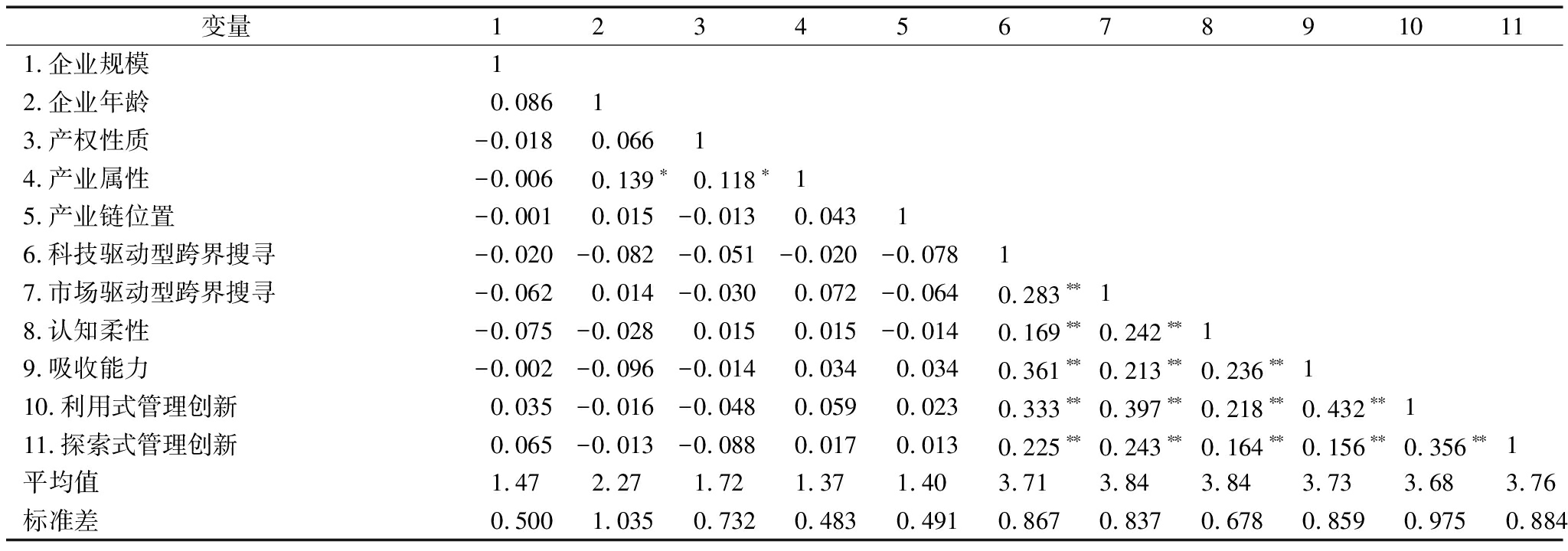

3.3 描述性统计与相关分析

对各变量进行描述性统计分析,结果如表4所示。由表4可知,科技驱动型跨界搜寻与认知柔性(r=0.169; p<0.01)及管理创新(r=0.225; p<0.01;r=0.333; p<0.01)显著正相关。市场驱动型跨界搜寻与认知柔性(r=0.242; p<0.01)及管理创新(r=0.243; p<0.01;r=0.397; p<0.01)显著正相关,以上结果与研究假设一致。

表4 描述性统计与相关分析结果

Tab.4 Descriptive statistics and correlation analysis

变量12345678910111.企业规模12.企业年龄0.08613.产权性质-0.0180.06614.产业属性-0.0060.139∗ 0.118∗15.产业链位置-0.0010.015-0.013 0.04316.科技驱动型跨界搜寻-0.020-0.082-0.051 -0.020-0.07817.市场驱动型跨界搜寻-0.0620.014-0.030 0.072-0.0640.283∗∗18.认知柔性-0.075-0.0280.0150.015-0.0140.169∗∗0.242∗∗19.吸收能力-0.002-0.096-0.014 0.0340.0340.361∗∗0.213∗∗0.236∗∗110.利用式管理创新0.035-0.016-0.0480.0590.0230.333∗∗0.397∗∗0.218∗∗0.432∗∗111.探索式管理创新0.065-0.013-0.0880.0170.0130.225∗∗0.243∗∗0.164∗∗0.156∗∗0.356∗∗1平均值1.472.271.721.371.403.713.843.843.733.683.76标准差0.5001.0350.732 0.4830.4910.8670.8370.6780.8590.9750.884

3.4 假设检验

(1)多元线性回归分析,结果如表5和表6所示。由表5、表6可知,科技驱动型跨界搜寻与利用式和探索式管理创新正相关(M4,β=0.379, p<0.01;M12,β=0.230, p<0.01);市场驱动型跨界搜寻与利用式和探索式管理创新正相关(M7,β=0.467, p<0.01;M15,β=0.261, p<0.01),假设H1得到支持。同时,跨界搜寻对利用式管理创新(M4,β=0.379, p<0.01;M7,β=0.467, p<0.01)的影响大于探索式管理创新(M12,β=0.230, p<0.01;M15,β=0.261, p<0.01),说明企业更重视已被实践检验的管理创新方案和利用式管理创新活动,在已获取的管理创新理论的基础上探索新的管理方法和知识的能力较弱。其次,科技驱动型跨界搜寻与认知柔性正相关(M2, β=0.131, p <0.01),市场驱动型跨界搜寻与认知柔性正相关(M10, β=0.194, p <0.01),假设H2得到支持。再次,认知柔性与利用式和探索式管理创新正相关(M5, β=0.318, p <0.01;M13, β=0.223, p <0.01),假设H3得到支持。

表5 认知柔性的中介效应回归分析结果(利用式管理创新)

Tab.5 Regression analysis of the mediating effect of cognitive flexibility(exploitative management innovation)

变量认知柔性M1M2M3M4利用式管理创新M5M6M7M8控制变量企业规模-0.098-0.0950.0710.0800.1020.1040.121 0.136 企业年龄-0.016-0.008-0.0240.001-0.0180.003-0.028 -0.025 产权性质0.0120.019-0.071-0.050-0.075-0.055-0.048 -0.052产业属性0.0240.0240.1380.1380.1300.1330.0740.075产业链位置-0.019-0.0010.0400.0920.0460.0920.0940.094自变量科技驱动型跨界搜寻 0.131∗∗ 0.379∗∗ 0.347∗∗ 市场驱动型跨界搜寻 0.467∗∗ 0.430∗∗中介变量认知柔性 0.318∗∗ 0.244∗∗ 0.192∗ R20.0070.0350.0090.120 0.0570.1480.1670.184ΔR20.0070.0280.0090.1110.0480.1390.158 0.175F0.3841.671 0.4933.668∗∗2.836∗ 3.757∗∗ 9.343∗∗ 8.960∗∗

注:N=287; **p<0.01,*p<0.05,下同

表6 认知柔性的中介效应回归分析结果(探索式管理创新)

Tab.6 Regression analysis of the mediating effect of cognitive flexibility(exploratory management innovation)

变量认知柔性M9M10M11M12探索式管理创新M13M14M15M16控制变量企业规模-0.098 -0.0780.115 0.1200.1360.1370.1420.154 企业年龄-0.016 -0.018-0.015 0.002-0.0110.002-0.017-0.014 产权性质0.0120.022-0.107 -0.094-0.110-0.098 -0.095-0.098产业属性0.024 -0.0020.054 0.0540.0480.0500.0180.019产业链位置-0.0190.0030.020 0.0510.0240.0510.0500.050自变量科技驱动型跨界搜寻 0.230∗∗0.206∗∗ 市场驱动型跨界搜寻 0.194∗∗0.261∗∗ 0.231∗∗中介变量认知柔性 0.223∗∗ 0.179∗ 0.155∗R20.0070.0630.0130.0630.0420.0810.0730.086ΔR20.0070.0560.0130.0500.0290.0680.0600.073F0.384 3.155∗∗0.731 3.134∗∗2.038 3.518∗∗3.668∗∗3.757∗∗

(2)认知柔性的中介效应检验。首先,将科技驱动型跨界搜寻和认知柔性同时纳入回归方程发现,认知柔性对利用式和探索式管理创新均具有积极显著影响(M6, β=0.244, p <0.01;M14, β=0.179, p <0.05),而科技驱动型跨界搜寻对利用式和探索式管理创新影响的显著性降低(M6, β=0.347, p <0.01;M14, β=0.206, p <0.01),假设H4a得到支持,即认知柔性在科技驱动型跨界搜寻与利用式管理创新、探索式管理创新间起部分中介作用。其次,将市场驱动型跨界搜寻与认知柔性同时纳入回归方程发现,认知柔性对利用式和探索式管理创新均具有积极显著影响(M8, β=0.192, p <0.05;M16, β=0.155, p <0.05),而市场驱动型跨界搜寻对管理创新影响的显著性降低(M8, β=0.430, p <0.01;M16, β=0.231, p <0.01),假设H4b得到支持,即认知柔性在市场驱动型跨界搜寻与利用式管理创新、探索式管理创新间起部分中介作用。

(3)调节效应检验。为了消除共线性影响,将跨界搜寻和吸收能力进行标准化处理。在此基础上,构建跨界搜寻与吸收能力的乘积项,如表7所示。由表7可知,吸收能力正向调节科技驱动型跨界搜寻、市场驱动型跨界搜寻与认知柔性间的关系(T3, β=0.093, p<0.05;T5, β=0.074, p<0.05),在加入科技驱动型跨界搜寻、市场驱动型跨界搜寻、认知柔性及其交互项后,模型R2上升,假设H5a、H5b得到支持。

表7 吸收能力的调节效应回归分析结果

Tab.7 Regression analysis of moderating effect of absorptive capacity

变量认知柔性T1T2T3T4T5控制变量 企业规模-0.098-0.095-0.089 -0.078 -0.068 企业年龄-0.016-0.0080.012 -0.018 -0.002 产权性质0.0120.0190.0160.0220.029 产业属性0.0240.0240.031 -0.002 -0.010 产业链位置-0.019-0.0010.0020.003 -0.019自变量 科技驱动型跨界搜寻 0.131∗∗0.104∗ 市场驱动型跨界搜寻 0.194∗∗0.161∗∗调节变量 吸收能力0.194∗∗0.158∗∗交互项科技驱动型跨界搜寻∗资源管理能力0.093∗市场驱动型跨界搜寻∗资源管理能力 0.074∗R20.0070.0350.0880.063 0.112ΔR20.0070.0280.0530.0560.049F0.3841.6713.363∗∗3.155∗∗ 4.366∗∗

3.5 进一步研究

首先,本文按照企业规模(50人以下为小微企业,50人以上为大中型企业)进行分组,将样本企业分为大中型企业和小微企业。其次,对大中型企业与小微企业进行分组回归,进一步检验大中型企业与小微企业在跨界搜寻、吸收能力方面的差异。通过对大中型企业和小微企业进行分组回归发现,大中型企业科技驱动型跨界搜寻能力较强,小微企业市场驱动型跨界搜寻能力较强。吸收能力在大中型企业科技驱动型跨界搜寻与认知柔性间具有调节效应,而在小微企业跨界搜寻与认知柔性间不具有调节效应。

(1)大中型企业。首先,由表8可知,大中型企业科技驱动型跨界搜寻对管理创新的影响(M5,β=0.479, p<0.01;M8,β=0.286, p<0.01)大于市场驱动型跨界搜寻(M6, β=0.354, p<0.01;M9, β=0.272, p<0.01),表明大中型企业科技驱动型跨界搜寻能力更强,通过向科研院所、高等院校等知识生产机构寻求异质性管理理论和知识,能够为自身管理创新活动提供更多解决方案,从而促进企业管理创新活动。其次,跨界搜寻与认知柔性正相关(M2, β=0.152, p<0.05;M3, β=0.216, p<0.01),表明大中型企业跨界搜寻活动能够提高自身认知灵活性。

表8 大中型企业回归分析结果

Tab.8 Regression analysis of large and medium-sized enterprises

变量认知柔性M1M2M3利用式管理创新M4M5M6探索式管理创新M7M8M9控制变量 企业年龄-0.019-0.016-0.020-0.028-0.022-0.0300.0140.0190.013 产权性质-0.010-0.008-0.0140.0160.0210.008-0.043 -0.038-0.047 产业属性0.0810.0560.0260.3080.2500.1850.077 0.0300.007 产业链位置-0.0560.000-0.0400.1100.2400.146-0.029 0.076-0.008自变量 科技驱动型跨界搜寻0.152∗0.479∗∗0.286∗∗ 市场驱动型跨界搜寻0.216∗∗0.354∗∗0.272∗∗R20.0050.0380.0780.0260.1120.1970.0030.0750.074ΔR20.0050.0330.0730.0260.0860.1710.0030.0720.071F 0.1831.1632.458∗ 0.9793.676∗∗ 7.154∗∗0.115 2.382∗2.340∗

吸收能力的调节效应。为了消除共线性影响,对跨界搜寻和吸收能力进行标准化处理。在此基础上,构建跨界搜寻与吸收能力的乘积项。由表9可知,吸收能力在科技驱动型跨界搜寻与认知柔性间具有调节效应(T3, β=0.122, p <0.05),在市场驱动型跨界搜寻与认知柔性间不具有调节效应(T5, β=0.091, p >0.05)。在吸收能力的调节作用下,大中型企业对获得的管理知识进行吸收和整合,激发认知柔性,进而制定应对环境变化的新策略和新方案,为自身管理创新活动奠定基础。

表9 吸收能力的调节效应回归分析结果(大中型企业)

Tab.9 Regression analysis of moderating effect of absorptive capacity(large and medium-sized enterprises)

变量认知柔性T1T2T3T4T5控制变量 企业年龄-0.019-0.0160.014-0.020-0.004 产权性质-0.010-0.008-0.049-0.014-0.029 产业属性0.0810.0560.0660.0260.042 产业链位置-0.0560.000-0.069-0.040-0.112自变量 科技驱动型跨界搜寻0.152∗0.114 市场驱动型跨界搜寻0.216∗∗0.206∗∗调节变量 吸收能力0.268∗∗0.153∗交互项科技驱动型跨界搜寻∗资源管理能力0.122∗市场驱动型跨界搜寻∗资源管理能力0.0050.0380.1280.0780.112R20.091ΔR20.0050.0330.0900.0730.034F0.1831.1633.029∗∗2.458∗4.366∗∗

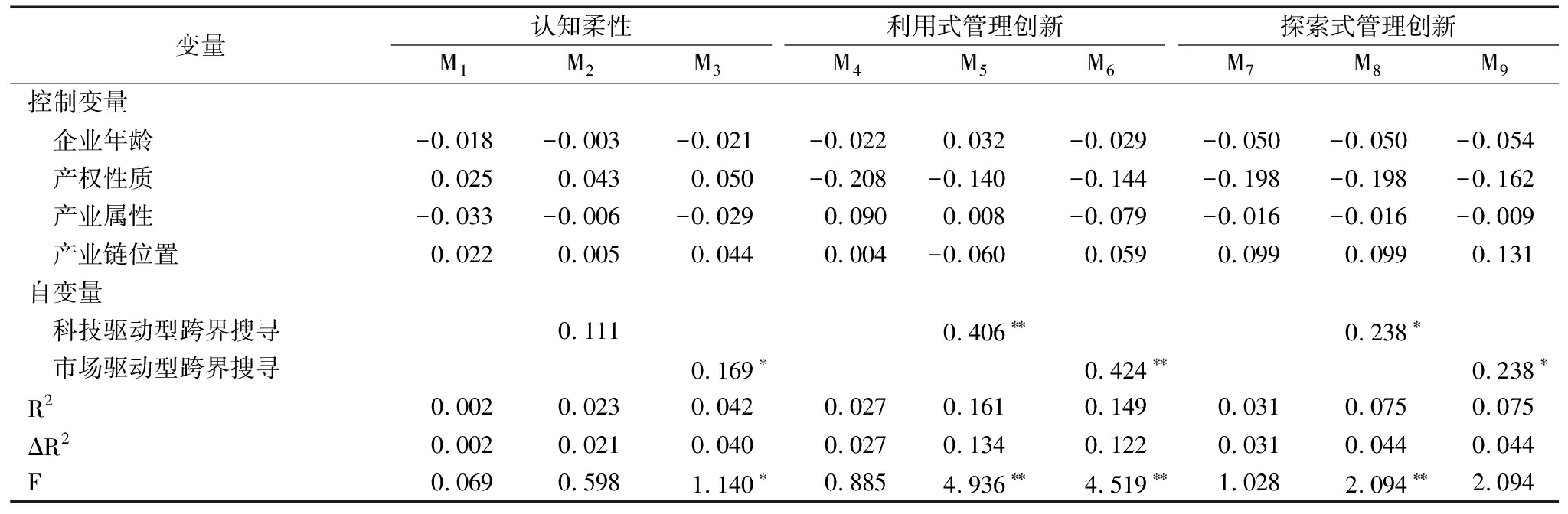

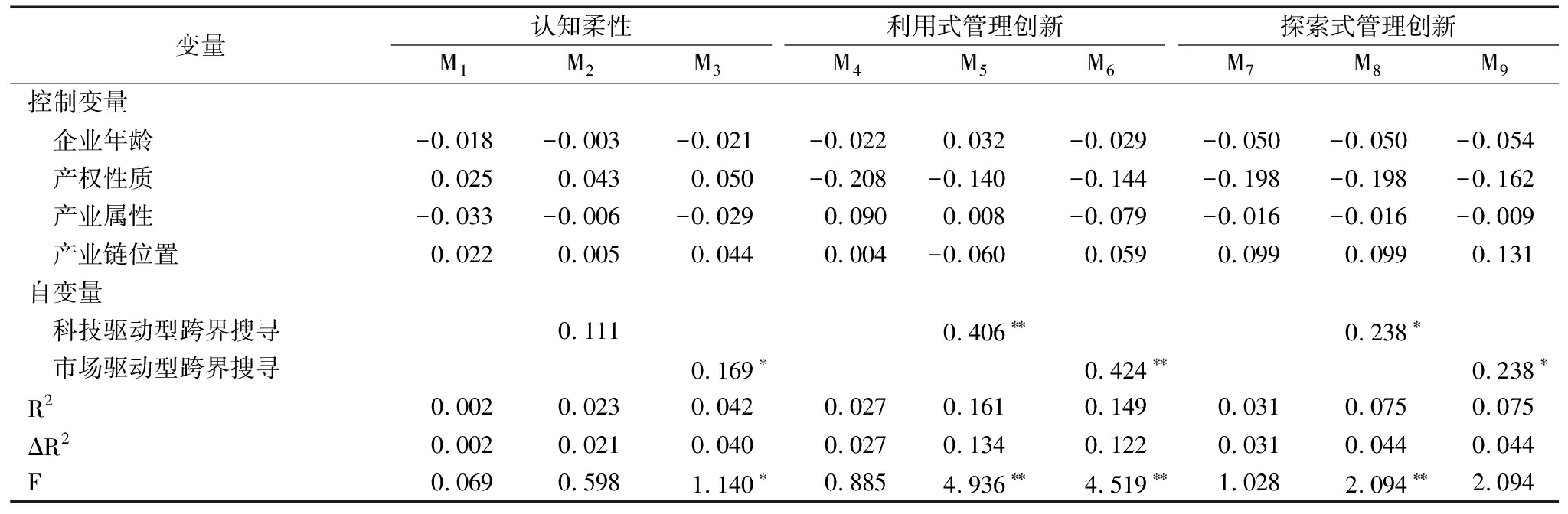

(2)小微企业。首先,由表10可知,小微企业市场驱动型跨界搜寻对管理创新的影响(M6, β=0.424, p<0.01;M9, β=0.238, p<0.05)大于科技驱动型跨界搜寻(M5,β=0.406, p<0.01;M8,β=0.238, p<0.05)。其次,市场驱动型跨界搜寻与认知柔性正相关(M3, β=0.169, p <0.05),而小微企业科技驱动型跨界搜寻能力较弱,对认知柔性不具有显著影响(M2, β=0.111, p >0.05),表明小微企业市场驱动型跨界搜寻活动能力较强,通过与商业合作伙伴等利益相关群体进行知识搜寻活动,将已被实践检验的管理理论和知识引入组织内部,提高认知灵活性,制定与自身情景相匹配的解决方案,从而提高管理创新活动的有效性。

表10 小微企业回归分析结果

Tab.10 Regression analysis of small and micro-enterprises

变量认知柔性M1M2M3利用式管理创新M4M5M6探索式管理创新M7M8M9控制变量 企业年龄-0.018-0.003-0.021-0.0220.032-0.029-0.050-0.050-0.054 产权性质0.0250.0430.050-0.208-0.140-0.144-0.198-0.198-0.162 产业属性-0.033-0.006-0.0290.0900.008-0.079-0.016-0.016-0.009 产业链位置0.0220.0050.0440.004-0.0600.0590.0990.0990.131自变量 科技驱动型跨界搜寻0.111 0.406∗∗0.238∗ 市场驱动型跨界搜寻0.169∗0.424∗∗0.238∗R20.0020.0230.0420.0270.1610.1490.0310.0750.075ΔR20.0020.0210.0400.0270.1340.1220.0310.0440.044F0.0690.5981.140∗ 0.8854.936∗∗4.519∗∗1.0282.094∗∗2.094

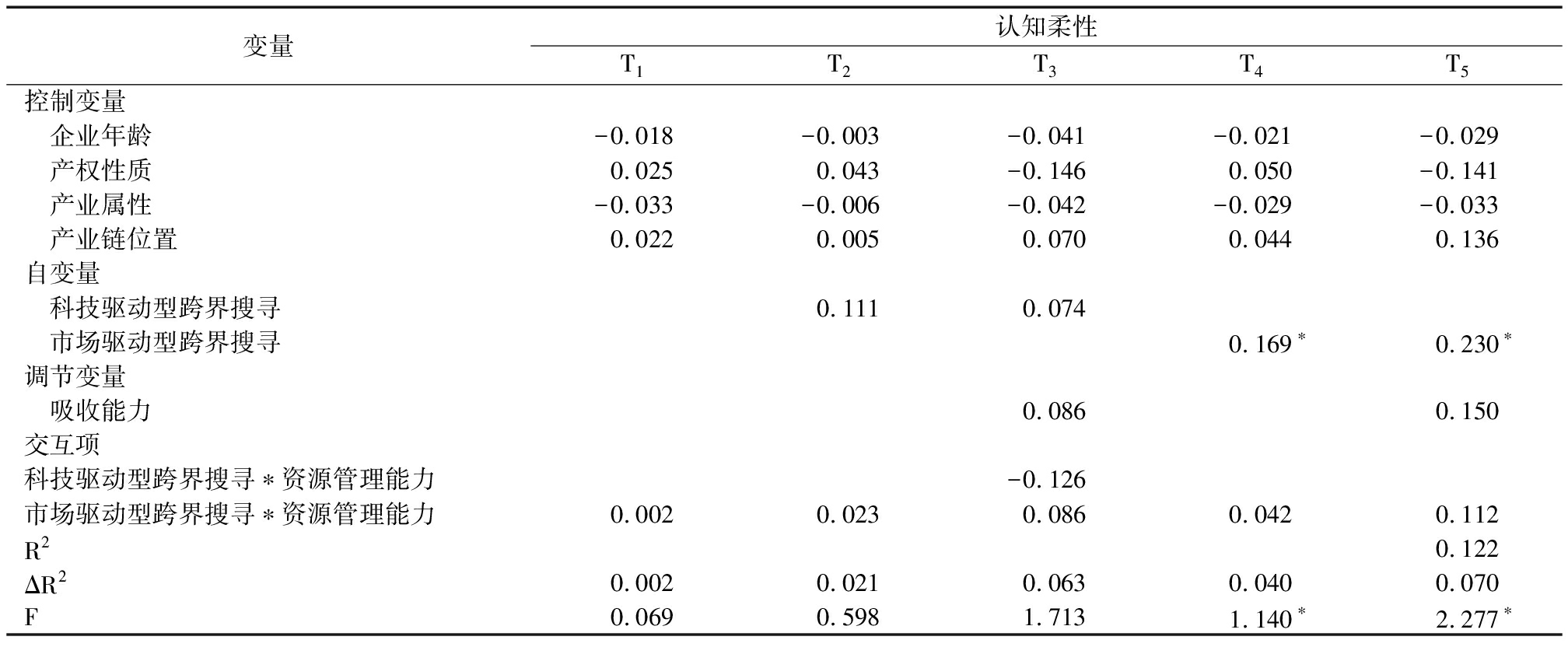

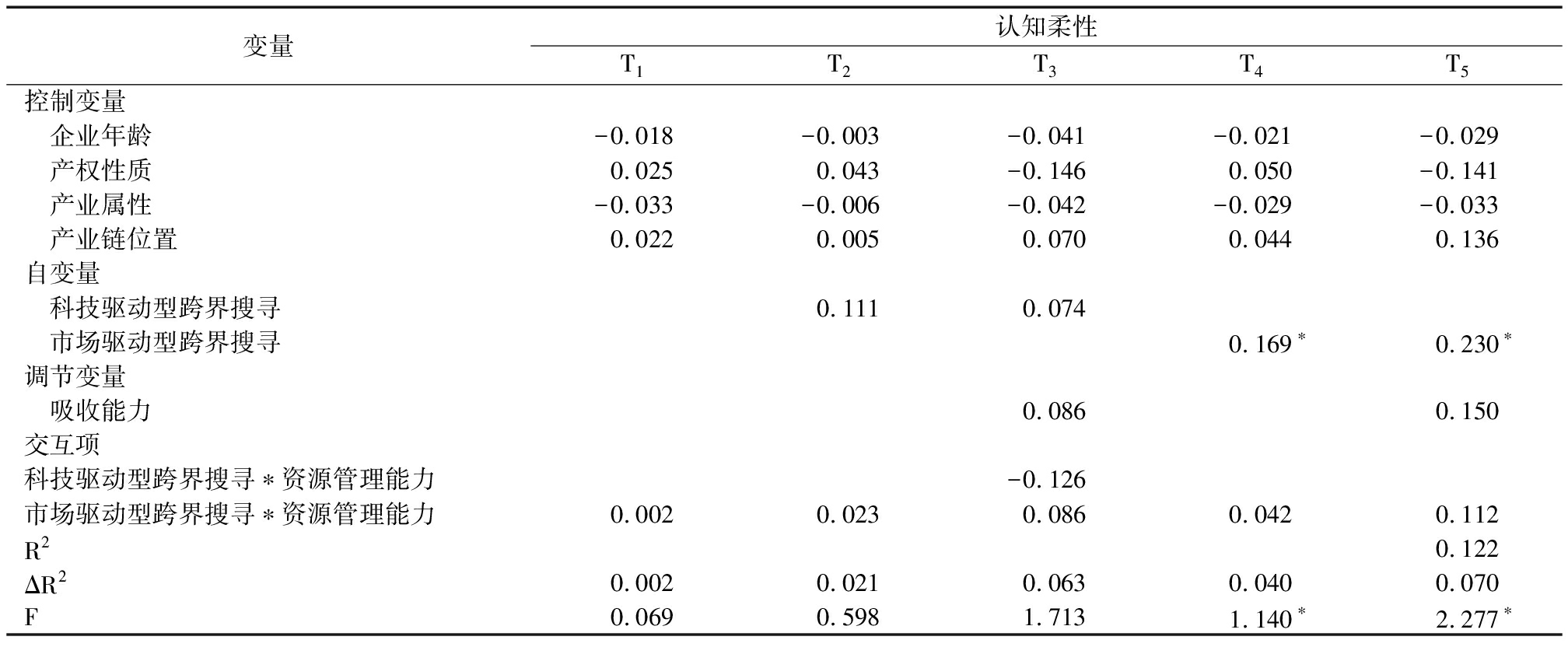

吸收能力的调节效应。首先,为了消除共线性影响,对跨界搜寻和吸收能力进行标准化处理。其次,在此基础上,构建跨界搜寻和吸收能力的乘积项。由表11可知,吸收能力在跨界搜寻与认知柔性间不具有调节效应(T3, β=-0.126, p>0.05;T5, β=0.122, p>0.05)。小微企业组织结构更为灵活,其市场驱动型跨界知识搜寻能力更强。通过市场驱动型跨界搜寻获得的管理理论知识往往具有操作性和实践性特点,小微企业将已被实践检验的管理知识和市场信息引入内部,根据情境变化调整原有认知结构,制定与企业情景相匹配的解决方案。因此,小微企业主要通过市场驱动型跨界搜寻对认知柔性和管理创新活动产生影响,吸收能力的调节效应较弱。

表11 吸收能力的调节效应回归分析结果(小微企业)

Tab.11 Regression analysis of moderating effect of absorptive capacity(small and micro-enterprises)

变量认知柔性T1T2T3T4T5控制变量 企业年龄-0.018-0.003-0.041-0.021-0.029 产权性质0.0250.043-0.1460.050-0.141 产业属性-0.033-0.006-0.042-0.029-0.033 产业链位置0.0220.0050.0700.0440.136自变量 科技驱动型跨界搜寻0.1110.074 市场驱动型跨界搜寻0.169∗0.230∗调节变量 吸收能力0.086 0.150交互项科技驱动型跨界搜寻∗资源管理能力-0.126市场驱动型跨界搜寻∗资源管理能力0.0020.0230.0860.0420.112R2 0.122ΔR20.0020.0210.0630.0400.070F0.0690.5981.7131.140∗2.277∗

综上所述,通过对大中型企业和小微企业进行分组回归发现,在跨界搜寻方面,大中型企业科技驱动型跨界搜寻优于其市场驱动型跨界搜寻,小微企业市场驱动型跨界搜寻优于其科技驱动型跨界搜寻活动。这表明大中型企业更加注重从科研院所、高等院校等知识生产机构获取异质性知识,而小微企业更加注重与商业合作伙伴的交流和互动,以此获取互补性管理方法和信息。此外,大中型企业吸收能力在科技驱动型跨界搜寻与认知柔性间具有调节效应,小微企业吸收能力在跨界搜寻与认知柔性间不具有调节效应。这说明大中型企业在吸收能力的调节下,对科技驱动型跨界搜寻获得的知识和信息进行吸收和整合,促进认知柔性提升并制定应对环境变化的新策略和新方案,从而为自身管理创新活动奠定基础。小微企业主要通过市场驱动型跨界搜寻对认知柔性和管理创新活动产生影响,吸收能力的调节效应较弱。

4 结语

4.1 研究结论

本文依据“知识—认知—创新”逻辑思路,分析跨界搜寻对认知柔性和管理创新的影响机制,得到以下主要结论:

(1)跨界搜寻对认知柔性及管理创新均具有积极显著影响。企业通过跨越层次获得管理理论和知识,改变原有认知结构,提升认知灵活性,制定创新型解决方案以应对环境不确定性,从而促进管理创新活动。在现有研究的基础上,进一步发现,跨界搜寻活动对利用式管理创新的影响大于探索式管理创新,说明企业更重视已被实践检验的管理创新方案和利用式管理创新活动,在已获取的管理创新理论基础上探索新的管理方法和知识的能力较弱。

(2)认知柔性在跨界搜寻与管理创新间具有中介效应。认知柔性作为促进企业管理创新、保持竞争优势的重要因素,能够在跨界搜寻的引导下,促进多种开发能力与创新思维培养,进而促进利用式管理创新和探索式管理创新,以此帮助企业应对外部环境的新挑战,推动企业成长。因此,认知柔性在跨界搜寻与管理创新间具有承上启下的作用。

(3)通过跨界搜寻获得的管理理论知识和经验大多停留在知识获取层面,企业凭借吸收能力对其进行整合和利用,优化已有认知结构,培养创新思维,进而提升自身认知柔性。因此,吸收能力在跨界搜寻与认知柔性间具有调节效应。

(4)大中型企业科技驱动型跨界搜寻优于其市场驱动型跨界搜寻,小微企业市场驱动型跨界搜寻优于其科技驱动型跨界搜寻活动。这表明大中型企业更加注重从科研院所、高等院校等知识生产机构获取异质性管理知识和方法,而小微企业更加注重与商业合作伙伴的交流和互动。此外,与小微企业相比,大中型企业吸收能力更强。在吸收能力的调节下,大中型企业对获得的管理理论、经验进行吸收和整合,进而对认知柔性及管理创新活动产生影响。

4.2 理论贡献

(1)将双元理论引入管理创新研究领域,系统描述管理创新特征[4],并从跨界搜寻视角研究企业双元创新活动,为管理创新研究提供了新思路。

(2)基于知识专业化差异角度,对跨界搜寻进行维度划分,从科技驱动型和市场驱动型跨界搜寻两个方面,验证跨界搜寻对管理创新的正向影响,丰富了管理创新驱动因素研究。

(3)以认知柔性作为中介变量,验证认知柔性在跨界搜寻对管理创新影响过程中的枢纽作用,揭示了跨界搜寻促进管理创新的过程机制,弥补了部分研究不足。此外,认知柔性虽被视为提高企业创新能力的重要手段,但现有相关研究较少。本文从知识搜寻角度出发,对认知柔性影响因素进行探索,突破现有研究的局限(邓少军、芮明杰,2010),丰富了认知柔性前因作用机理研究,为复杂动态环境下突破现有思维定式,培养创新思维提供了理论指导。

(4)以吸收能力作为调节变量,实证检验发现,吸收能力能够优化跨界搜寻的产出效果,突破原有思维定式,提升企业认知柔性,从而揭示了跨界搜寻对认知柔性的作用机制。

4.3 实践启示

(1)企业应进一步拓展关系网络,加强与高校、科研院所等知识生产机构,以及商业合作伙伴等利益相关群体的联系,积极参加专业会议和行业活动,吸收已获取的管理理论、经验和知识,制定符合自身发展情况的管理创新方案。同时,应加大管理创新活动投入,营造有利于管理创新的组织氛围,协调利用式管理创新和探索式管理创新,从而最大限度地提升企业经营绩效。

(2)认知柔性对管理创新具有积极显著影响,企业可以通过训练团队成员的批判式思维或发散式思维提升认知灵活性与认知水平,进而促进管理创新活动。

(3)在信息时代,企业往往面临海量信息与知识无法利用的困境,因而企业领导者应着重培养知识和信息识别、利用、优化能力[25],积极培育学习型企业文化,提高知识、信息吸收和利用效率,整合跨界搜寻的产出效果,培养创新思维,从而制定创新型解决方案。

4.4 不足与展望

首先,对于不同规模、不同产权性质的企业,未来应进行更加深入的分析,而不是仅仅将其作为控制变量加以控制。其次,仅研究跨界搜寻对企业管理创新的积极影响,未对跨界搜寻的作用边界加以探讨,而过度跨界搜寻可能不利于企业管理创新活动,未来应对跨界搜寻的有效边界进行探讨,充分发挥认知柔性的积极作用,降低其对企业经营绩效的消极影响。

参考文献:

[1] 丛贞,马荣康,刘凤朝.问题导向搜索与创业企业新产品创新绩效——来自苹果App Store应用平台的证据[J].科学学研究,2021,39(9):1697-1705.

[2] 李凤娇,吴非,任玎.财政分权、地方政府效率与区域创新[J].科研管理,2021,42(2):112-120.

[3] 朱琳,江轩宇,伊志宏,等.经营杠杆影响企业创新吗[J].南开管理评论,2021,24(6):163-175.

[4] 余传鹏,林春培,张振刚,等.专业化知识搜寻、管理创新与企业绩效:认知评价的调节作用[J].管理世界,2020,36(1):146-166,240.

[5] 贯君,徐建中,林艳.跨界搜寻、网络惯例、双元能力与创新绩效的关系研究[J].管理评论,2019,31(12):61-72.

[6] AFIE M B.Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology[J].Journal of Engineering and Technology Management, 2004, 21(3): 241-244.

[7] 苏敬勤,林海芬.认知偏差视角的管理创新引进机制实证研究[J].管理学报,2012,9(11):1653-1660.

[8] 熊伟,奉小斌,陈丽琼.国外跨界搜寻研究回顾与展望[J].外国经济与管理,2011,33(6):18-26.

[9] RIITTA K,GAUTAM A.Something old, something new: a longitudinal study of search behavior and new product introduction[J].The Academy of Management Journal, 2002, 45(6):1183-1194.

[10] 邓昕才,叶一娇,吴亮,等.跨界搜寻的创新驱动力:一个有调节的中介模型[J].科技进步与对策,2020,37(24):19-28.

[11] VOLBERDA H W, VAN D B F A J, HEIJ C V.Management innovation: management as fertile ground for innovation[J].European Management Review,2013,10(1):1-15.

[12] 缪根红,陈万明,唐朝永.外部创新搜寻、知识整合与创新绩效关系研究[J].科技进步与对策,2014,31(1):130-135.

[13] WHALEN R.Boundary spanning innovation and the patent system: interdisciplinary challenges for a specialized examination system[J].Research Policy,2018,47(7):1334-1343.

[14] PHENE A, KARIN F I, MARSH L.Breakthrough innovations in the us biotechnology industry: the effects of technological space and geographic origin[J].Strategic Management Journal, 2006, 27(4):369-388.

[15] MENGUC B, AUH S.Development and return on execution of product innovation capabilities: the role of organizational structure[J].Industrial Marketing Management, 2010, 39(5):820-831.

[16] BADRE D, WAGNER A.Computational and neurobiological mechanisms underlying cognitive flexibility[J].Proceedings of the National Academy of Sciences, 2006, 103(18):7186-7191.

[17] LEUNER B, GOULD E.Dendritic growth in medial prefrontal cortex and cognitive flexibility are enhanced during the postpartum period[J].Journal of Neuroscience, 2010, 30(40):13499-13503.

[18] STEMME A , DECO G , BUSCH A , et al.Neurons and the synaptic basis of the FMRI signal associated with cognitive flexibility[J].NeuroImage, 2005, 26(2):454-470.

[19] 崔杰,吴婷婷, 胡海青.认知柔性对裂变创业拼凑的影响——母体网络关系嵌入的倒U型调节作用[J].科技进步与对策,2020,37(17):28-35.

[20] 左莉,周建林.认知柔性、创业拼凑与新企业绩效的关系研究——基于环境动态性的调节作用[J].预测,2017,36(2):17-23.

[21] 蒋丽芹,李思卉.沉淀冗余、跨界搜寻与高科技企业创新绩效——战略柔性的调节作用[J].科技进步与对策,2020,37(22):73-80.

[22] ARON K B, ROBERTO C, JORDAN G.Architecture of cognitive flexibility revealed by lesion mapping[J].NeuroImage, 2013, 82: 547-554.

[23] TEECE D J.Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of(sustainable)enterprise performance[J].Strategic Management Journal, 2010, 28(13):1319-1350.

[24] ZHOU XUE,ZHANG LING,SU XIAOYUN,et al.Signals for entrepreneurial family lending: psychological capital as an intent signal[J].Frontiers in Phychology, 2022,2:797615.

[25] ZHOU XUE,ZHANG LING,SU XIAOYUN.Entrepreneurial institutional environment and entrepreneurial orientation: the mediating role of entrepreneurial passion[J].Frontiers in Phychology, 2022,3:840548.

[26] 刘凤朝,付雅宁,张娜.研发者中间人角色对企业探索式创新的影响研究——吸收能力的调节作用[J].科学学与科学技术管理,2018,39(3):50-60.

[27] AGNIHOTRI A.Low cost innovation in emerging markets[J].Journal of Strategic Marketing, 2015, 22, 399-411.

[28] SOFKA W, GRIMPE C.Specialized search and innovation performance: evidence across Europe[J].R & D Management, 2010, 40(3):310-323.

[29] DIAMOND A.Executive functions[J].Annual Review of Psychology, 2013, 64: 135-168.

[30] WILLIAM P, VÉRONIQUE A.Configuring absorptive capacity as a key process for research intensive firms[J].Technovation, 2015:36-37.

[31] MIGUEL H E, MANUEL S P, CRISTINA S L.Exploitation-and exploration-based innovations:the role of knowledge in inter-firm relationships with distributors[J].technovation, 2011, 31(5-6):203-215.

[32] VACCARO I G, JANSEN J J P, BOSCH F A J V D, et al.Management innovation and leadership: the moderating role of organizational size[J].Journal of Management Studies, 2012, 49(1):28-51.

(责任编辑:张 悦)