(1.广西民族大学 管理学院,广西 南宁 530006;2.广西科技大学 经济与管理学院,广西 柳州 545006;3.华威大学 商学院,英国 考文垂 CV47AL;4.北京北大纵横管理咨询有限责任公司,北京 100871)

0 引言

数字经济时代给企业组织带来了新的挑战与机遇,新一轮科技革命和产业变革正重构全球创新版图及全球经济结构,知识和创新的作用愈加凸显。面对复杂多变的竞争环境,如何通过员工创新保持“基业长青”成为企业面临的重大挑战[1-2]。创新行为是指员工在工作场所中主动将创新性想法或者解决问题的新思路付诸实践的角色外行为,会受到来自组织领导情境因素的影响[3]。在众多影响员工创新行为的领导情境因素中,领导者的负面反馈是一个微妙的研究话题。既有相关研究发现,领导者负面反馈会抑制员工创新行为[4-5]。也有相关研究表示,领导者的负面反馈并不一定总是产生负面作用,也可能有助于激发员工创新行为[6]。上述研究结论的不一致,一方面会阻碍领导者发挥反馈的积极作用,另一方面不利于理解工作场所中的领导者负面反馈如何影响员工创新行为。因此,进一步厘清领导者负面反馈与员工创新行为间的关系具有重要理论意义和现实价值。

为揭示领导者反馈如何影响以及通过什么影响员工创新行为,本研究引入反馈干预理论,提出员工工作重塑很可能在领导者负面反馈与员工创新行为间起中介作用。该理论认为,领导者的负面反馈能够使员工认识到自身与组织创新标准间的差距,有可能通过改进传统工作方式和方法、主动寻求新的效率提升工具等工作重塑策略缩小差距[2]。在工作重塑过程中,员工通过主动改变工作范围与边界,使自身能力与工作任务更加匹配,有利于其更好地发挥主观能动性,提升组织创新实践活动参与的积极性[7]。循此逻辑,本文推测,领导者负面反馈会通过影响员工工作重塑对其创新行为产生影响。此外,面对领导者的负面反馈,不同员工会产生不同的反应,现有研究对其中的缘由鲜有探析。已有研究指出,不同员工在经历工作情境事件后有不同的反应主要源于个体归因风格和解释方式差异[8]。那么,何种归因的员工在经历领导者负面反馈后会变得消沉或积极呢?上述问题值得进一步探讨。本研究重点关注领导者负面反馈在工作场所中可能起到的积极作用,引入积极归因视角探讨个体特征在领导者负面反馈作用过程中的边界机制。与消极归因相比,在同样遭遇领导者的负面反馈后,高水平积极归因的员工更愿意根据反馈信息进行有益于提升工作表现的尝试,采取更加有效的工作改进策略从事创新实践活动[9]。由此可见,积极归因对员工经历领导者反面反馈后的心理认知和行为判断具有重要影响。

综上所述,通过整合反馈干预理论和归因理论,本研究主要探讨以下两个关键问题:第一,领导者负面反馈在工作场所中是否具有积极作用,如何对员工工作行为和表现产生积极影响?第二,领导者负面反馈产生积极效应的中介作用路径是怎样的?由领导者负面反馈所引发的员工工作重塑是否会进一步对其创新性行为产生影响?由此,本研究构建领导者负面反馈影响路径模型,即高水平积极归因的员工在面对领导者负面反馈时很可能进行工作重塑,并最终对其创新行为产生影响。本研究构建的理论模型如图1所示。

1 理论基础与研究假设

1.1 领导者负面反馈、员工积极归因的交互作用与员工工作重塑

在组织创新实践中,反馈是指将个体当前创新水平是否达到组织标准的信息传达给员工的行为,包含正面反馈和负面反馈 [10]。负面反馈在帮助员工正确认识错误和避免犯错上有着极其重要的作用,能够为员工提供奋斗方向,当组织希望重新引导员工朝着正确方向努力时会提供负面反馈,以使收到反馈的员工能够反思并努力改进工作中存在的问题[11]。作为组织中的“代言人”,领导者在营造工作环境,以及为员工提供信息和反馈过程中发挥着举足轻重的作用,当领导者反馈信息指出员工当前创新水平低于组织可接受标准时,就会被认为是负面反馈[2]。根据反馈干预理论,员工在组织中接收到负面反馈信息后就容易激发其对目标与现实的差异感知,产生改变现有状态的动机并实施相应的行为改变策略[12]。相关研究指出,领导者的负面反馈可能伤害员工组织自尊,给员工带来负向影响。然而,领导者提供的一些负面反馈信息在一定程度上也可以帮助员工了解其需要解决的问题,激励其努力工作,使其采取有效措施以缩小偏差[2]。因此,领导者负面反馈对员工的作用很可能受其它因素的干扰而产生不同作用。

在工作场所中,员工对于领导者所提供信息的解读具有主观能动性,能否正确看待领导者提供的负面反馈在很大程度上会受到员工个体特征差异的影响[12]。其中,不同的归因方式和水平会导致员工在遭遇领导者的负面反馈后存在显著差异化反应。积极归因是指个体在对事件解读时能够保持乐观情绪并对未来结果抱有希望的一种归因方式[13]。研究表明,员工在工作过程中不只是被动接受反馈,而是会积极主动管理反馈环境,当员工积极归因水平较高时,员工会以乐观态度解读工作场所中的负面事件,并倾向于为领导者行为找到合理的解释[2]。此时,领导者的负面反馈对于员工而言是一种鞭策和激励。因此,当员工面对这些负面反馈时,会从积极和正面视角解读反馈信息,如正确看待领导者对于其工作的不满并将其视为善意的提醒,从而提升自身内在工作动机,主动查找问题的原因所在,以便采取更好的工作策略弥补工作中存在的不足[14]。换言之,在积极归因方式下,员工会认为领导者的负面反馈行为有利于自身职业发展,能够帮助自己更好地认识工作中的不足,从而根据反馈信息主动对工作方式和方法进行改进[15]。反之,当员工的积极归因水平较低时,会将领导者的负面反馈归因为敌意或者对其的侵犯和伤害。此时,员工对于负面反馈产生抵触情绪,导致其工作投入水平下降,从而阻碍员工投入时间和精力重塑工作[16-17]。因此,领导者负面反馈对高水平积极归因的员工而言,不仅能够帮助员工正确评估自我,而且会使其在随后的工作中表现出积极的工作改变行为,增强其工作重塑动机。基于上述分析,本文提出如下假设:

H1:领导者负面反馈和员工积极归因的交互作用对员工工作重塑具有显著正向影响,即相比于低水平积极归因,当员工积极归因水平较高时,领导者负面反馈对工作重塑的正向作用更显著。

1.2 员工工作重塑与员工创新行为

工作重塑是指员工在工作过程中为追求个人目标、意义和自我价值实现而采取的一系列工作任务与关系边界调整的积极行为[18]。以往研究表明,工作重塑能够让员工获得更多资源,给其工作带来更多的活力和乐趣,提高员工适应能力,帮助其取得更好的绩效,满足员工内在需求,从而提升员工幸福感[19]。工作重塑是一个设定目标并且不断自我完善的系统过程,员工进行工作重塑能够学习新事物和应对新挑战,形成新的工作想法和思路,从而帮助其更好地从事创新实践活动[20]。

一方面,工作重塑能够帮助员工在创新过程中获得充足的组织资源,从而激励员工主动参与创新。研究指出,工作重塑能够显著增强员工亲社会动机,潜在改善其与同事之间的关系,带来人际互动和协作,帮助员工获得其他成员的支持及资源保障,从而促进员工积极参与组织创新实践活动[21]。另一方面,员工在工作重塑过程中,会乐于分享知识以达成共同目标。当拥有不同技能和专长的员工参与工作重塑时,能够帮助组织重新设计工作结构并塑造新的工作关系,促进员工思想大解放与大融合,从而有益于员工形成创新性想法并付诸实践[22]。因此,工作重塑过程也是组织资源获取过程,能够帮助员工获得额外的资源以应对各种风险和挑战,进而增强员工内在创新意愿。此外,工作重塑会激励员工努力工作,促使其对工作内容和角色进行批判性思考,而批判性思考过程在激发员工工作主动性和创造性等方面具有重要作用[23]。相关实证研究表明,工作重塑在提高员工创造力和激发创新行为等方面发挥积极作用[24]。基于上述分析,本文提出如下假设:

H2:员工工作重塑显著正向影响员工创新行为。

1.3 员工工作重塑的中介作用

基于反馈干扰理论和归因理论,不同积极归因水平下,员工对于领导者提供的负面反馈会存在不同的理解和解读,进而产生不同的行为反应。在工作场所中,工作重塑的产生在很大程度上取决于员工内在心理认知,受制于员工特质与情境因素的交互作用[19]。相比于低水平积极归因的员工,高水平积极归因的员工在接收到领导者的负面反馈后,会主动对工作进行重塑,进而有利于创新行为。

具体而言,当员工积极归因水平较高时,其更乐于以积极乐观的心态解读领导者行为,对领导者提供的负面信息更为看重并愿意给予积极回应。鉴于此,高水平积极归因的员工在领导提供负面反馈信息后,从而认为这些负面信息是领导者为了激励自己取得更好表现的一种方式,从而主动通过自我改进的工作策略应对负面评价以获得成长和发展[25]。当员工参与到工作改进过程中时,能够积极主动地投入工作,学习新的工作方法和思路以应对挑战,从而有利于员工创新行为[26]。换言之,当员工意识到领导者提供的负面反馈信息不是威胁而是一种机遇和挑战时,就能够正确看待自己工作上的不足,积极开展工作重塑,产生更多创新行为以提升工作能力和水平,从而缩小与组织创新标准之间的差距。相反,低水平积极归因的员工对于领导者反馈的负面信息更容易产生消极的认知和解读[27],这种消极的解读会进一步降低员工工作热情,从而降低员工重新塑造工作的可能性[28]。因此,在低水平积极归因的影响下,员工不太可能通过改进工作方式应对领导者的负面反馈,进一步导致其创新行为减少。基于上述分析,本文提出如下假设:

H3:员工工作重塑中介领导者负面反馈与员工积极归因的交互作用对员工创新行为的影响,即在高水平积极归因的影响下,领导者负面反馈通过员工工作重塑对员工创新行为的正向影响更显著。

2 研究设计与方法

2.1 研究样本

本研究于2020年7~8月进行问卷发放与收集。研究样本主要来自广西和江西等地企业在职员工及其上级领导。为了避免共同方法变异问题,采用多时点配对方式收集数据。第一次调查主要收集人口统计学特征、领导者负面反馈、积极归因以及被调查者及其上级领导的联系方式等数据。间隔一个月后,根据被调查者的联系方式展开第二次调查,重点收集工作重塑和员工创新行为等数据,其中创新行为由上级领导对下属员工进行评价。

此次调查共发放问卷500份,经过筛选和有效匹配,剔除无效问卷后,共获得有效配对问卷405份,问卷有效回收率为81%。在有效员工样本中,男性成员占51.11%,女性占48.89%;25岁以下占11.61%,25~30岁占33.58%,31~40岁占43.95%,40岁以上占10.86%;教育程度为本科及以上占55.06%;工作年限3年及以上占78.77%。被调查的82份领导样本中,以男性为主,占69.51%;年龄主要集中在31~40岁,占比为84.91%;77.36%的领导拥有本科及以上学历,所有领导均为基层管理者。

2.2 测量工具

本研究所采用的量表均为国内外成熟量表,除控制变量外,其余变量均采用Likert 5点计分法统计。

(1)领导者负面反馈。采用George & Zhou [10]开发的包含7个题项的问卷,代表性题项如:“我的领导对我的工作表现不满时会告知我”。该量表的Cronbach's α值为0.816。

(2)工作重塑。采用Leana等[29]使用的包含6个题项的问卷,代表性题项如:“为了提升工作效率,我会主动从其它地方寻找新的工作工具”。该量表的Cronbach's α值为0.818。

(3)员工创新行为。采用Scott & Bruce[3]使用的包含6个题项的问卷,代表性题项如:“该员工在工作过程中会主动寻求解决问题的新思路和新方法”。该量表的Cronbach's α值为0.831。

(4)积极归因。借鉴Liu等[8]使用的量表,采用5个题项进行测量,代表性题项如:“我的领导之所以给我提供这些反馈,是因为想激励我取得更好的工作表现”。该量表的Cronbach's α值为0.911。

3 数据分析与研究结果

3.1 验证性因子分析与共同方法偏差检验

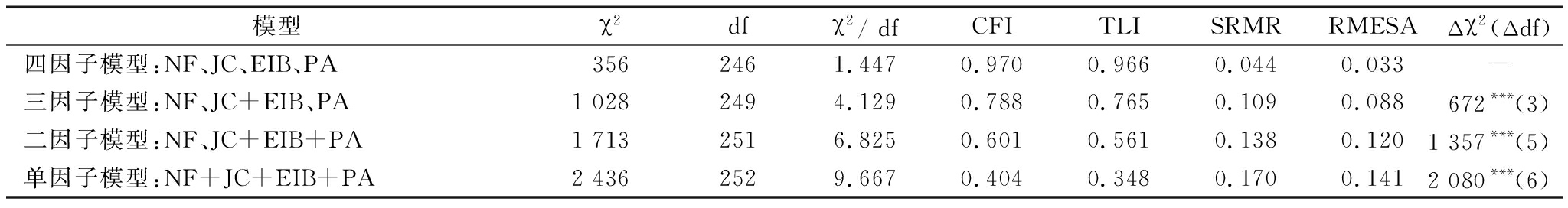

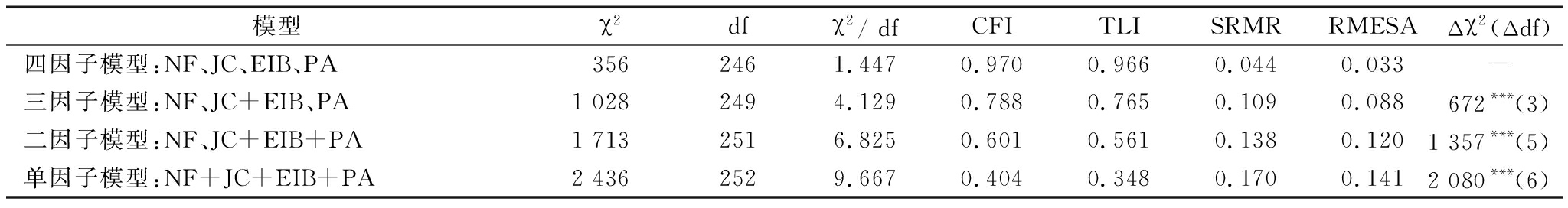

为了分析变量之间的区分效度,本文采用Mplus8.1 软件对4个主要研究变量(领导者负面反馈、工作重塑、员工创新行为和积极归因)进行验证性因子分析,结果如表1所示。相比其它因子模型,四因子模型拟合指标达到了更高的拟合程度,并且其匹配指数都在可接受范围内(χ2/df=1.447,CFI=0.970,TLI=0.966,RMSEA=0.033,SRMR=0.044)。因此,4个变量之间的区分效度较高。此外,由于问卷收集可能存在共同方法偏差问题,因而进一步通过SPSS22.0软件对数据进行探索性因子分析。结果显示,析出4个因子中的第一个因子累计方差解释率为21.02%,小于40%的经验值,说明本研究数据同源偏差问题得到了较好的控制,可以进行下一步统计分析。

表1 变量区分效度验证性因子分析结果

模型χ2dfχ2/ dfCFITLISRMRRMESAΔχ2(Δdf)四因子模型:NF、JC、EIB、PA3562461.4470.9700.9660.0440.033-三因子模型:NF、JC+EIB、PA1 0282494.1290.7880.7650.1090.088672***(3)二因子模型:NF、JC+EIB+PA1 7132516.8250.6010.5610.1380.1201 357***(5)单因子模型:NF+JC+EIB+PA2 4362529.6670.4040.3480.1700.1412 080***(6)

注:NF表示负面反馈;JC表示工作重塑;EIB表示员工创新行为;PA表示积极归因;+表示因子合并

3.2 描述性统计分析

4个主要研究变量的均值、标准差及相关系数分析结果如表2所示。由表2可知,领导者负面反馈与工作重塑显著正相关(r=0.120,p<0.05);工作重塑与员工创新行为呈正相关关系(r=0.320,p<0.01);积极归因与工作重塑呈正相关关系(r=0.222,p<0.01)。相关性数据分析结果为进一步验证和探索变量之间的关系奠定了良好的基础。

表2 描述性统计结果及相关系数矩阵

变量MSD123456781.员工性别1.510.502.员工年龄2.570.910.0463.员工教育程度2.620.830.0490.174**4.员工工作年限2.260.990.0400.0140.0105.领导者负面反馈3.070.550.0820.0240.007-0.0130.6356.工作重塑3.050.430.0270.0380.0430.0510.120*0.6597.员工创新行为3.410.650.0440.0880.003-0.014-0.0410.320**0.6658.积极归因3.170.920.096-0.0490.060-0.119*-0.0480.222**0.189**0.723

注:M表示平均数;SD表示标准差;*表示 p<0.05(双侧),**表示p<0.01(双侧);对角线加粗数值为该变量AVE平方根

3.3 假设检验与分析

为验证具有不同水平积极归因的员工面对领导者负面反馈的反应是否存在差异,本研究通过SPSS 22.0软件中的PROCESS程序对调节效应进行Bootstrap分析,置信区间为95%。分析结果显示,领导者负面反馈对员工工作重塑的影响系数为0.110(p<0.01),积极归因对员工工作重塑的影响系数为0.129(p<0.001),领导者负面反馈和员工积极归因乘积交互项系数为0.151(p<0.01),置信区间为(LLCI=0.057,ULCI=0.246),不包含0,达到显著性水平,说明积极归因的调节作用是存在的。积极归因在分别取高、中、低值时的调节作用见表3。由表3可知,当员工积极归因水平较高时,在面对领导者负面反馈时会提升其工作重塑水平(Effect=0.226,95%CI=[0.120,0.332]),而当积极归因水平较低时,面对领导者的负面反馈,员工工作重塑水平较低(Effect=-0.004,95%CI=[-0.103,0.095])。因此,积极归因能够显著正向调节领导者负面反馈和员工工作重塑间的关系,即具有高水平归因的员工在面对领导者的负面反馈时,会更注重提升自身工作重塑水平,H1得到支持。图2进一步呈现了不同水平取值下积极归因的调节作用。由图2可知,相比于低水平归因的员工,在高水平积极归因的作用下,员工在面对领导者的负面反馈时,会更积极地进行自身工作重塑。

表3 调节效应分析结果(N=405)

不同取值下的作用关系领导者负面反馈x积极归因→员工工作重塑调节效应系数置信区间低水平积极归因-0.004[-0.103,0.095]中水平积极归因0.111**[0.038,0.184]高水平积极归因0.226***[0.120,0.332]

注:**表示 p<0.01,***表示p<0.001

为验证工作重塑对员工创新行为的影响,采用SPSS22.0软件进行线性回归分析发现,在控制性别、年龄、教育程度和工作年限等变量后,工作重塑对员工创新行为的影响系数为0.500(p<0.001)。这表明员工工作重塑水平越高,员工在工作过程中的创新热情越高,在工作过程中就越容易产生创新行为,H2得到验证。

进一步地,H3提出积极归因水平高的员工在面对领导提供的负面反馈信息时会提升工作重塑水平,进而对其创新行为产生正向影响,即领导者负面反馈和积极归因交互对员工创新行为的正向作用是通过工作重塑的中介实现的。为了验证这一假设,对不同积极归因水平取值下,领导者负面反馈通过员工工作重塑对员工创新行为的间接影响进行检验。采用方杰和温忠麟[30]推荐的LMS方法对被调节的中介作用模型进行检验,通过Mplus8.1软件进行Bootstrap重复抽样5 000次,结果如图3所示。分析结果显示,被调节的中介效应值为0.072,置信区间为[0.024,0.127],不包含0。此外,简单效应分析结果表明,当积极归因水平取低值(M-SD)时,领导者负面反馈通过工作重塑作用于员工创新行为的间接效应系数为-0.017,置信区间为[-0.078,0.036],包含0;当积极归因水平取高值(M+SD)时,领导者负面反馈通过工作重塑作用于员工创新行为的间接效应系数为0.115,置信区间为[0.060,0.186],不包含0。此外,在积极归因高、低水平取值下,两个间接效应系数之间的差值为0.132,置信区间为 [0.048,0.238],不包含0,存在显著差异。综上所述,随着员工积极归因水平不断提高,领导者负面反馈通过员工工作重塑对员工创新行为的中介效应显著增强,即积极归因显著正向调节工作重塑的中介效应,H3得到支持。

为更加形象地展现出不同积极归因条件取值下工作重塑的中介作用,本研究参考Hayes[31]的做法,通过Johnson-Neyman技术,绘制被调节的中介效应图。如图4所示,当积极归因的取值大于2.95时,领导者负面反馈通过员工工作重塑对员工创新行为的间接影响在显著区域内,表明此时被调节的中介效应显著,H3得到进一步支持。

4 结语

4.1 研究结论

本研究基于反馈干预理论和归因理论,主要探讨领导者负面反馈可能存在的光明面,并揭示员工积极归因和工作重塑在领导者负面反馈影响过程中所起的作用。结果表明,积极归因正向调节领导者负面反馈和员工工作重塑之间的关系;工作重塑正向作用于员工创新行为;具有高水平积极归因的员工在面对领导者的负面反馈行为时,更容易进行工作重塑,从而对其创新行为产生积极作用。总体而言,本研究不仅进一步深化对于领导者负面反馈作用的认识,而且对于企业领导者如何发挥反馈在创新管理实践活动中的作用具有重要指导意义。

4.2 理论贡献

领导反馈作为组织领导者常用的激励策略,一直受到学术界重点关注。以往研究强调领导者正面反馈的影响,较少关注领导者的负面反馈,并且研究结论也存在争论。因此,本研究结论对于进一步厘清领导者负面反馈的作用机制具有重要理论价值。

(1)进一步丰富和深化了领导者负面反馈相关研究。领导者在工作场所中的反馈一直是理论界和实践界关注的重要话题,但现有领导者反馈研究主要聚焦于领导者正面反馈对员工的正向影响,对于领导者负面反馈可能存在的积极作用却鲜有探究[12]。本研究不仅关注领导者负面反馈对员工工作重塑的积极作用,而且致力于探讨特殊情境下领导者负面反馈可能对员工创新行为的正向影响。结果发现,在不同水平积极归因的影响下,员工对领导的负面反馈行为存在不同的理解,因而对领导行为产生不同的认知和解读,从而进一步影响其创新行为。该研究结论不仅回应了相关学者提出要进一步挖掘负面反馈产生积极效应的边界条件的呼吁,丰富了领导者负面反馈作用机制研究[32],而且基于工作重塑视角诠释了领导者负面反馈对员工创新行为积极作用的传递机制,为后续研究提供了新的思路和视角。

(2)以员工归因方式视角探讨领导者负面反馈影响过程中的边界条件。现有研究在对领导者负面反馈有效性问题进行探讨时也考虑了可能的边界,但往往以员工被动接受视角展开,如员工自尊、员工胜任力和领导情绪等[12],忽视了员工的主动性,即员工在面对领导者的负面反馈时也会进行主动归因和评价。根据归因理论,相比于做了什么,人们往往更关心别人为什么要这么做,进而采取相应的行为[33]。因此,本研究从员工对领导者负面反馈的归因方式视角,重点关注领导者负面反馈可能产生光明面的边界作用机制,并考察积极归因水平在其中的作用,丰富了相关研究[34]。研究结论不仅有利于加深对领导者负面反馈的认识,而且识别出领导者负面反馈产生积极作用的边界条件。

4.3 管理启示

当前,创新在组织中的重要性日益凸显,如何进一步提升员工和组织创新能力成为管理者面临的重大挑战。反馈作为组织中普遍存在且极为重要的管理工具,能够帮助员工有效应对挑战,从而达到提升创新能力的目的。然而,由此会给管理者带来困扰:在工作场所,是实施正面反馈还是负面反馈更为有效?虽然以往研究大多表明,正面反馈在提高员工创新性方面具有积极作用,但本研究通过实证分析发现,领导者的负面反馈在促进员工创新方面同样能够起到积极作用。因此,本研究结论对于企业管理者如何运用反馈工具促进员工创新行为具有重要实践意义。

(1)鉴于反馈在组织创新实践过程中的重要性,组织中的领导者及管理者要注意负面反馈方式和方法,组织成员则需要注意如何从负面反馈中寻求有用的信息并从中受益。因此,为了提升领导反馈的有效性,组织中的领导者可以关注下属员工未来成长潜力,有针对性地提出意见和建议,给予员工适当的负面反馈。此外,管理者在提供反馈时可以肯定员工所付出的努力,选择性地向员工提供负面反馈信息,从而更好地帮助员工成长。

(2)工作重塑在促进员工创新行为方面具有重要作用。因此,组织中的管理者要对员工工作重塑进行干预,积极引导员工工作重塑行为。虽然工作重塑是员工自发性行为,但是并不意味着管理者可以放任不管,员工工作重塑过程需要各级管理者积极参与,鼓励和帮助员工实现自我塑造。各级管理者应对下属员工报以真诚的态度,因地制宜地对其加以指导,既要坚持给员工“布道”,同时要巧妙“授业”,为员工工作重塑提供资源支持,营造一个良好的组织环境。

(3)员工对于领导为什么提供负面反馈信息的归因和判断会直接影响员工行为表现。积极归因在帮助员工应对领导者的负面反馈时具有重要作用。因此,组织管理者在人力资源实践过程中,要有意识地关注员工归因方式等特征,招聘和甄选出具有积极归因特征的员工。此外,组织要帮助员工学会积极合理的归因,开展归因训练,帮助员工明确自身目标和正确认识自我,增强员工自信心,避免其陷入消极工作状态,进而对个人和组织造成负向影响。

4.4 局限与展望

本文也存在一些局限与不足,值得未来研究加以补充和完善:第一,本研究样本来源范围小,局限于广西和江西地区制造型与服务型企业,可能对研究结论的普适性产生影响。因此,未来应进一步扩大样本来源和数量,以提高研究结论的严谨性;第二,在本研究理论模型中,仅从积极归因及工作重塑视角进行探讨,不利于全面认识和理解领导者负面反馈的作用机理。因此,未来应该构建更加完整的理论模型框架以探讨领导者负面反馈存在的双刃剑效应,例如在不同领导认同水平下,员工对于领导者的负面反馈是否存在差异等问题。

参考文献:

[1] 郭梦瑶, 张丽华, 朱嫣婷.领地性对员工创新行为的影响机制——以知识隐藏和不信任为连续中介[J].经济管理, 2020, 42(5):88-102.

[2] KIM Y J, KIM J.Does negative feedback benefit (or harm) recipient creativity? the role of the direction of feedback flow[J].Academy of Management Journal, 2019, 63(2):584-612.

[3] SCOTT S G, BRUCE R A.Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace[J].Academy of Management Journal, 1994(3): 580-607.

[4] VAN DIJK D, KLUGER A N.Task type as a moderator of positive/negative feedback effects on motivation and performance: a regulatory focus perspective[J].Journal of Organizational Behavior, 2011, 32(8):1084-1105.

[5] 李东方, 罗瑾琏, 黄良志.领导反馈对员工创造力的影响研究——基于心理资本的中介效应[J].华东经济管理, 2013, 27(11):121-126.

[6] VUORI T O, HUY Q N.Distributed attention and shared emotions in the innovation process: how nokia lost the smartphone battle[J].Administrative Science Quarterly, 2016, 61(1):9-51.

[7] 辛迅, 苗仁涛.工作重塑对员工创造性绩效的影响——一个有调节的双中介模型[J].经济管理, 2018, 40(5):108-122.

[8] LIU D, LIAO H, LOI R.The dark side of leadership: a three-level investigation of the cascading effect of abusive supervision on employee creativity[J].Academy of Management Journal, 2012, 55(5):1187-1212.

[9] TIMS M, BAKKER A B, DERKS D, et al.Job crafting at the team and individual level: implication for work engagement and performance[J].Group & Organization Management, 2013, 38(4):427-454.

[10] GEORGE J M, ZHOU J.When openness to experience and conscientiousness are related to creative behavior: an interactional approach[J].Journal of Applied Psychology, 2001, 86(3):513-524.

[11] HU X, CHEN Y, TIAN B.Feeling better about self after receiving negative feedback: when the sense that ability can be improved is activated[J].Journal of Psychology, 2016, 150(1):72-87.

[12] 胡君辰, 李涛.西方负面反馈研究回顾与启示[J].中国人力资源开发, 2014,31(21):40-49.

[13] MAIER S F, SELIGMAN M E.Learned helplessness: theory and evidence[J].Journal of Experimental Psychology General, 1976, 105(1):3-46.

[14] MCFARLAND C, MILLER D T.The framing of relative performance feedback: seeing the glass as half empty or half full[J].Journal of Personality and Social Psychology, 1994, 66(6): 1061-1073.

[15] TIMS M, BAKKER A B.Job crafting: towards a new model of individual job redesign[J].Sajip South African Journal of Industrial Psychology,2009, 36(2):1-9.

[16] 郭云, 廖建桥.企业管理中消极反馈背后: “哑效应”现象的思考[J].中国人力资源开发, 2013,30(5):61-65.

[17] HAKANEN J J, PEETERS M C, SCHAUFELI W B.Different types of employee well-being across time and their relationships with job crafting[J].Journal of Occupational Health Psychology, 2018, 23(2):189-301.

[18] WRZESNIEWSKI A, DUTTON J E.Crafting a job: revisioning employees as active crafters of their work[J].Academy of Management Review,2001, 26(26):179-201.

[19] 田启涛, 关浩光.工作设计革命:工作重塑的研究进展及展望[J].中国人力资源开发, 2017,34(3):6-17.

[20] 李辉, 金辉.工作重塑就能提高员工创造力吗?一个被调节的中介模型[J].预测, 2020, 39(1):9-16.

[21] AFSAR B, MASOOD M , UMRANI W A.The role of job crafting and knowledge sharing on the effect of transformational leadership on innovative work behavior[J].Personnel Review, 2019, 48(5):1186-1208.

[22] CHEN C, FENG J, LIU X, et al.Leader humility, team job crafting and team creativity: the moderating role of leader-leader exchange[J].Human Resource Management Journal,2021,31(1): 326-340.

[23] 屠兴勇, 何欣, 郭娟梅.批判性思维对员工创新行为的影响——一个有调节的中介效应模型[J].科学学与科学技术管理, 2015, 36(10):169-180.

[24] DEMEROUTI E, BAKKER A B, GEVERS J M P.Job crafting and extra-role behavior: the role of work engagement and flourishing[J].Journal of Vocational Behavior, 2015(91):87-96.

[25] KOOIJ D T A M, TIMS M, AKKERMANS J.The influence of future time perspective on work engagement and job performance:the role of job crafting[J].European Journal of Work & Organizational Psychology, 2016(7):1-12.

[26] 苏伟琳, 林新奇.上级发展性反馈对员工创新行为影响研究——核心自我评价与工作投入的作用[J].科技进步与对策, 2018, 35(4):101-107.

[27] FEDOR D B,EDER R W,BUCKLEY M R.The contributory effects of supervisor intentions on subordinate feedback responses[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,1989,44(3): 396-414.

[28] LU C, WANG H, LU J, et al.Does work engagement increase person-job fit? the role of job crafting and job insecurity[J].Journal of Vocational Behavior, 2014, 84(2):142-152.

[29] LEANA C, APPELBAUM E, SHEVCHUK I.Work process and quality of care in early childhood education: The role of job crafting[J].Academy of Management Journal, 2009, 52(6):1169-1192.

[30] 方杰, 温忠麟.基于结构方程模型的有调节的中介效应分析[J].心理科学, 2018, 41(2):453-458.

[31] HAYES A F.An index and test of linear moderated mediation[J].Multivariate Behavioral Research, 2015, 50(1):1-22.

[32] STEELMAN L A, RUTKOWSKI K A.Moderators of employee reactions to negative feedback[J].Journal of Managerial Psychology, 2004, 19(1):6-18.

[33] RIOUX S M, PENNER L A.The causes of organizational citizenship behavior: a motivational analysis[J].Journal of Applied Psychology, 2001, 86(6):1306-1314.

[34] SAGIV L, ARIELI S, GOLDENBERG J, et al.Structure and freedom in creativity: the interplay between externally imposed structure and personal cognitive style[J].Journal of Organizational Behavior, 2010, 31(8):1086-1110.

(责任编辑:张 悦)

![]()