0 引言

2018年全球创新1000强报告显示,中国企业用于创新的经费支出高达600.8亿美元,较2017年涨幅34.4%,增幅领跑全球。总量上看,中国创新研发支出仅次于美国;从研发强度来看,中国研发强度高于欧盟平均水平。与中国企业创新高歌猛进形成鲜明对比的是,环境污染、食品安全、弱势群体等社会问题日趋严重。企业仅追求商业层面创新已不足以解决社会问题、满足社会需求[1][2]。社会创新论坛表明,社会创新往往是在商业创新没有承担的需求领域进行的[3],尤其是相较于商业经济领域的创新,教育、医疗及政府等方面的社会创新更有发展空间。例如,联合利华、IBM、惠普等企业都已将社会创新项目纳入企业创新发展战略中[4]。现实问题也驱动学者们对社会创新进行更深层次的讨论。本研究认为,社会创新是为解决社会问题而进行创新,从而实现经济目标和社会目标双赢的创新模式。但社会目标与经济目标有差异,尤其是社会目标与经济目标常常被认为是矛盾的,这种“相互关联且相互冲突的同时性长期共存的要素”被称为管理悖论,需要加强战略、组织与激励、领导方式和营销手段的双元化管理[5],以有效平衡和结合企业商业目的与社会目的,提升企业社会价值创造,进而获得可持续发展[6]。从艾默生的融合价值理论看,即是“事实上,投资与回报的核心不是社会利益与经济利益之间的权衡,而是对包含两者融合价值的追求”[7]。

本研究拟利用样本企业2012-2017年数据,考察SIOE研发对社会绩效与经济绩效的影响,同时将企业所处地域分为东部、中部和西部,探讨地域差异下SIOE研发绩效差异。①将SIOE研发视为企业战略选择,分析SIOE研发对社会绩效和经济绩效的双重影响,研究研发投入对社会绩效的滞后性影响,弥补相关领域研究不足;②分析SIOE研发投入对企业社会与经济价值的影响在三地样本中呈现的显著差异,有助于进一步诠释经济梯度的存在性,为政府对公共利益的制度安排及社会创新制度缺失的改善提供最直接的实证数据。

1 文献回顾

欧盟委员会2013年发布的《社会创新指南》,将社会创新定义为“满足社会需要和创造新的社会关系或合作的新理念(产品、服务或模式)的开发和实现”,认为社会创新理念的日渐成熟推动了社会创新行动主体的主动性[8],得出社会创新最终目标不仅对社会有益,而且推动企业创新行动能力的结论[9]。研究表明,企业倾向于绿色产品和开发过程创新[10]、企业社会创新与技术创新异质性及协同发展[11]、高新技术产业社会创新[12]等,都是关于SIOE研发的重要话题。一些企业的社会创新行为,短期绩效并不明显,但长期绩效不容小觑。也有研究认为,社会创新大多基于企业自身特性或战略特征[13],过分强调社会创新则适得其反。同时,企业社会创新所带来的资源和效果也存在一定的滞后性[14]。

纵观以往研究,中国的商业创新发展整体处于“井喷式”时期[15],大多数企业也锁定在创新附加值领域。商业创新可以为企业创造新的竞争优势,获取新的市场资源,发现新的经济增长点,从而提升经济绩效,即商业创新作为促进企业发展与经济增长的重要手段之一,决定企业市场竞争力水平[16]。从演化视角看,商业创新关注的是与企业经营相关的短期目标,偏好低风险且易评估的创新[17]。商业创新与企业社会价值追求有些脱节,在社会创新情境下,企业面临的压力越来越大,试图摆脱完全公益的发展方式。SIOE是以社会创新项目为主营业务的企业,这些企业隶属不同行业,追求的创新模式、经营目标与传统企业差异较大。SIOE谋求可持续发展的研发投资,展示其与社会创新项目关联性较高的研发投资兴趣,在战略型经济转变的同时也与产业增长息息相关[18]。积极进行社会创新意味着企业要将一部分资源投入到社会创新相关活动中[19][20],如果企业将社会创新项目与技术研发相结合[21],则说明企业并不是完全投资于公益项目,而更倾向于社会创新投资。此外,从技术研发活动的历史演化来看,研发易受政府补贴、环境规制、高管激励等影响,同时,也会注重IPO溢价及企业创新效率等远期战略价值,但最终都将其转化为企业销售额促进经济价值提升。

事实上,价值提升是企业追寻的永恒目标。组织目标(也称为“参考点”)被企业用来评估其当前经营业绩和经济地位,采取不同类型的行动取决于绩效反馈是积极的还是消极的[22]。长期以来,组织目标仅包括对经营业绩进行评估的经济绩效,即企业可以很容易地采用一系列定期的、可量化的和广泛使用的经济参考点,例如企业历史业绩数据、同行企业或行业基准,以及标准的财务报表分析指标[23]。经济绩效通常是明确的、可以量化的,在固定期间内呈现在财务报告和制度化的商业计划中[24]。企业很容易审查他们自己的历史财务报表并评估他们在行业中的地位。这种清晰和相对快速的经济绩效反馈,使得公司能够相应地调整策略[25],以保证企业价值的有效提升。但研究结论依然存在矛盾性:Graves[26]为证实经济绩效变化,选取430家美国上市公司两年的数据,同时采用KLD指数进行了相关产业企业经济绩效衡量,研究表明企业创新投资与其经济绩效呈显著相关关系;而Bereskin[27]等研究指出,创新投资决策与企业价值无显著相关关系,究其原因是前期研究都将经济绩效作为参考点的标准组成部分[28-29]。

经济利益和社会价值是企业决策举棋不定的源头,在资本意志下,两全似乎不可能[30]。如果经济绩效是企业社会绩效的促成部分,那么任何割裂两者而分析其相互关系的努力注定会失败[31]。为打破这一僵局,现阶段相关研究聚焦于公司如何能够同时利用多个参考点。越来越多的组织拥有超越传统财务指标的目标[32],即重视社会价值的组织崛起[33],使得将经济绩效作为衡量企业发展的唯一标准并不令人信服。当然,不同行业、不同地域背景和不同组织之间的参考点存在巨大差异[34-35]。在同时参考企业及其利益相关者群体长期发展的视角上,企业似乎更倾向于利用社会绩效参考点维持企业在市场经济的标杆地位[35],组织在社会绩效方面所采取的业绩反馈途径和相应的战略反应都不同于经济绩效。社会身份属性是SIOE行为推进的一个关键要素[36],对组织战略选择产生影响[22]。但影响社会绩效的潜在因素差异性较大[37],例如,社会绩效波动的主要原因在于人口统计学变量、产品维度、社会投资乃至养老基金持股[38]。以Cox等[37]为代表的学者利用异质样本企业研究发现,短期养老、慈善基金等长期投资持股项目对社会绩效的作用,比短期创新项目的作用更显著。

纵观已有文献,除研究结果不确定和存在争议外,还在于样本选取并不仅专门针对SIOE。SIOE研发对企业社会绩效与经济绩效究竟有何影响?这种影响的滞后性如何?是否存在地域差异?社会绩效和经济绩效如何兼顾和平衡?这些问题都是现有研究不足的地方。

2 理论假设

SIOE研发绩效对企业价值的判断基于现有研究总结:①社会价值需求激励企业区别对待两种研发绩效[39];②将SIOE研发融入到企业主营业务生产中,可以避免政府的制度压力,也可以巩固企业市场地位,提升企业议价能力[8];③企业将商业创新与社会创新相融合是企业占据未来市场份额的一种选择[40]。但是,与SIOE研发相比,商业创新投资更合乎企业内在经济追求,政府对社会创新的政策支持与投入水平并不稳固和成熟。总之,传统经济学派认为,社会问题的解决、企业社会价值的提升会增加企业经济成本。但利用社会创新实现社会绩效,是响应股东、管理者、投资者等利益相关者群体期待的具有附加价值的参考点。研究表明,与专注于短期盈利能力的企业相比,具有长期定位的企业更可能从利益相关者关系中汲取价值[41]。而且,变量之间的影响很少是瞬间的,往往存在时间延迟。鉴于此,本研究提出如下假设:

H1:SIOE研发投入对经济绩效的影响是即期的,对社会绩效的影响是滞后的。

不同地域SIOE研发绩效,会由于区域市场经济特点和创新效率不同而产生差异。东部沿海地区受惠于地理位置优势,经济发展条件的积淀和创新政策优势的倾斜,成为创新研发投资的密集区域。作为各类经济活动的汇集地,东部地区市场制度完善、经济发达,企业对政府创新政策反应较为敏捷,推动社会创新项目的投资风险和交易成本较低,更容易获得所需资本、人才等创新资源,也能更有效率地把创新需要转化为经济绩效和社会绩效。相对而言,西部地区无论是在创新资源集聚度还是组织效率上,都比东部地区低。此外,创新资源在积累和配置有效性上具有一定的时间依赖性。随着时间推移,企业在资源总体水平和利用率上都会有所提升。企业成长性直接影响创新投入决策行为,并在某种程度上影响创新投入决策结果[42]。基于此,提出如下假设:

H2:SIOE研发投入与经济绩效、社会绩效之间的关系存在地区差异,也与企业年龄和企业成长性有关。

根据Liket[43]的研究,可将企业创新动机分为“利己主义动机”“利他主义动机”“混合动机”。“利己”和“利他”并不是非此即彼,更多地表现为“多少”的程度差异。尽管社会绩效有助于企业价值最大化,但由于现有报表信息披露缺陷,投资者很难确切评价社会绩效的潜在商业价值。对于那些企业价值在很大程度上依赖于较难估量的无形资产的企业而言,企业决策者不得不依赖于经济绩效指标,以供投资者判断企业价值。因此,企业需要在社会绩效与经济绩效平衡方面判定企业资源配置效率。鉴于双重绩效平衡并不是一蹴而就的,本研究提出以下假设:

H3:SIOE研发投入存在经济绩效和社会绩效的“混合动机”,双重绩效平衡不仅存在地区差异,也与参照的时间点有关。

3 研究方法与实证检验

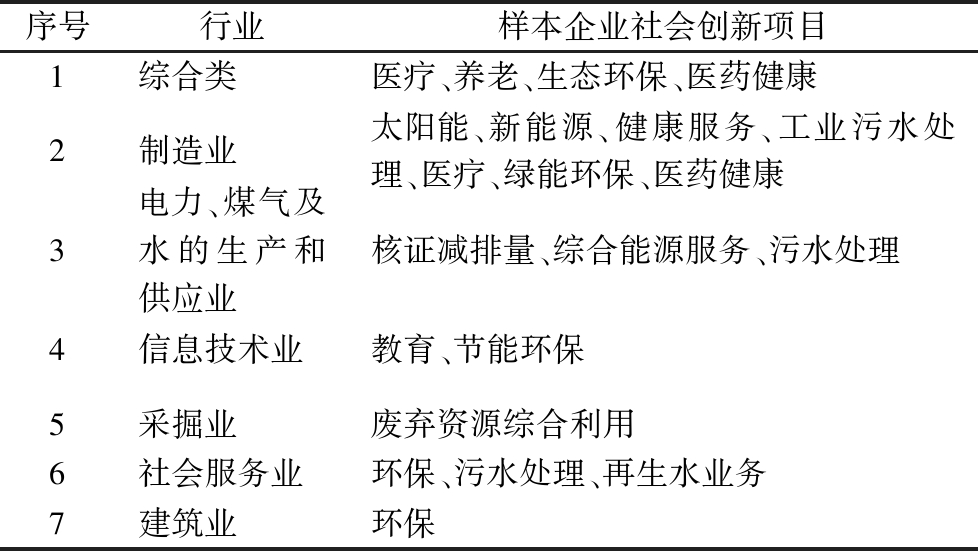

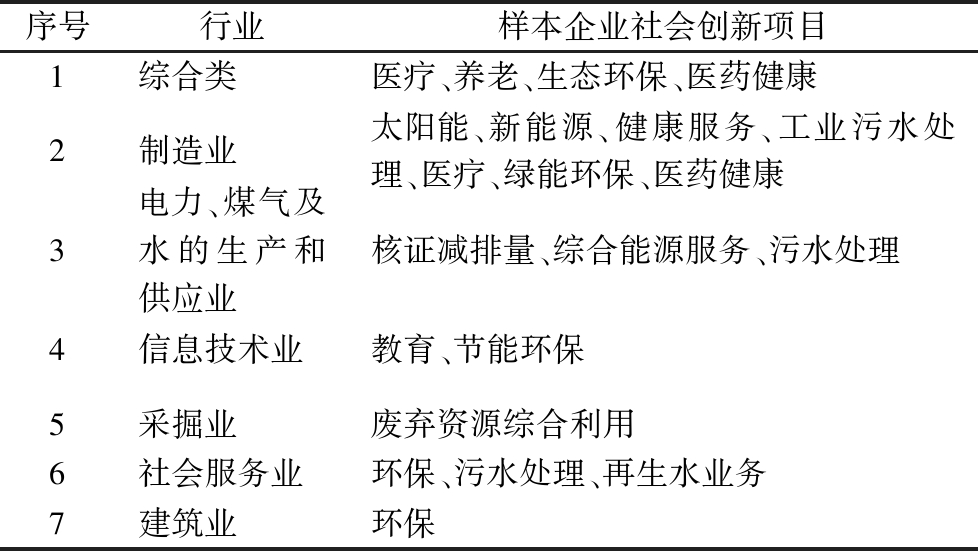

(1)样本选取。本研究以2012-2017年中国主营业务为SIOE的上市公司为初始研究样本(见表1)。RKS(润灵环球责任评级)统计指出,上市公司中发展社会创新项目的企业不断增多,2017年较2016年增加了6.4%,即SIOE在企业发展中所占比重愈来愈大。将SIOE作为实证检验样本是基于现阶段社会问题的层出不穷导致企业不能再利用传统企业创新模式扩张企业财富,同时,政府监管部门对上市公司披露独立社会责任报告的要求更加推动了企业对社会创新项目的追求,所以,社会创新导向的企业更能有效检验企业社会价值。

本研究以企业社会责任评分作为社会绩效评价指标,评分均来自润灵环球责任评级数据库,经济绩效及其它数据均来自Wind数据库和同花顺。研究样本选择如下:①在研究起始到研究节点期间,样本企业财务数据列示在Wind、国泰安和同花顺数据库中,且没有经历并购、退市或其它特殊处理;②样本企业包括有偿服务、服务补贴、公平贸易、企业家支持(如小额贷款)、提供就业、相关教育、医疗、养老、环保以及合作社模式的组织[44];③在研究起止点期间,样本企业主营业务未发生大幅度改变;④剔除润灵环球责任评级中未披露社会责任评分的上市公司。

表1 样本行业与创新项目分类

序号行业样本企业社会创新项目1综合类医疗、养老、生态环保、医药健康2制造业太阳能、新能源、健康服务、工业污水处理、医疗、绿能环保、医药健康3电力、煤气及水的生产和供应业核证减排量、综合能源服务、污水处理4信息技术业教育、节能环保5采掘业废弃资源综合利用6社会服务业环保、污水处理、再生水业务7建筑业环保

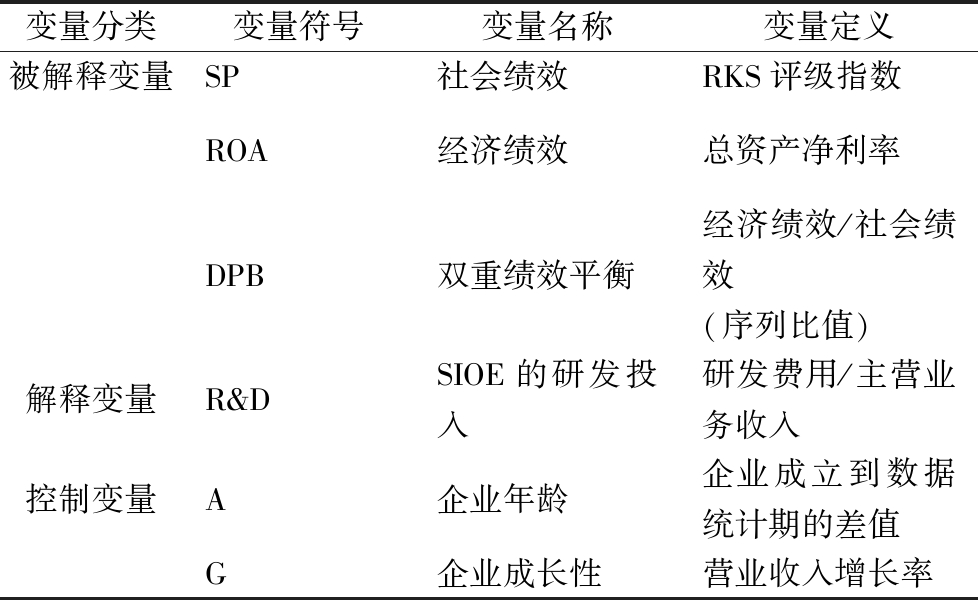

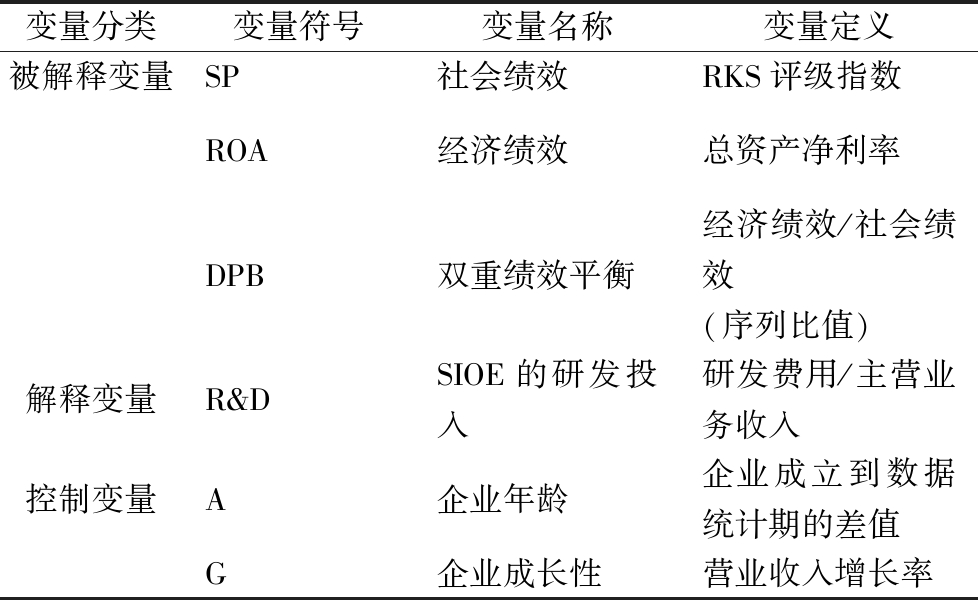

(2)变量定义。因变量:社会绩效(SP)、经济绩效(ROA)和双重绩效平衡(DPB)。本研究将社会绩效、经济绩效作为测度指标,基于以下几点:首先,绩效始终是企业经济发展最重要的指标之一,经济绩效作为衡量企业盈利状况的指标,是企业价值增长过程中不可忽视的部分;其次,2008年起,政府颁布了一系列有关披露企业社会责任的法规,层出不穷的恶性事故和欺诈行为使企业社会绩效的重要性愈发凸显。投资者意识到除经济绩效外, 社会绩效也是一个非常重要的企业监控指标。

本研究采用润灵环球责任评级(RKS)的评定结果作为SP。润灵环球责任评级设计的MCT社会责任报告评价体系采用结构化的专家打分法,从整体性、内容性和技术性3个零级指标出发,分别设计一级指标和二级指标,对上市公司披露的社会责任数据进行全面评价。经济绩效指标主要有:总资产净利率(ROA)、每股收益率(EPS)、托宾Q值等衡量指标。国外学者一致认同的托宾Q值法,其实无法准确测量我国上市企业绩效,因为中国股市发展并不如预期顺利和成熟,且股市波动不易控制,市场出现股价暴涨或暴跌的情况。与此同时,股票抛售和买入的情况频繁多见,这种情况下,采用托宾Q值衡量企业绩效易存在较大偏差。普通股股本可以几年保持不变,比每股收益更能准确地反映股东权益资本创造的收益,所以,本研究采用总资产净利率(ROA)作为衡量指标。

从动态战略理论角度看,企业应适当将资源、资金投入到社会创新项目中,以寻求更多解决社会问题的商业机会,促进企业经济利益增长。温素彬等[45]研究发现,社会绩效与当期经营业绩呈显著负相关关系,但长期来看,承担社会责任对企业发展有积极影响。因此,为了平衡企业社会绩效与经济绩效间关系,以更好衡量创新社会绩效,本研究利用序列比值的方式对社会绩效与经济绩效数据作平衡处理,将经济绩效与社会责任评分同时进行排名,并采用研发序列比值的方式探讨双重绩效平衡。

自变量:研发投入(R&D)。研发投入测量主要有3种方式:一是研发投入占企业主营业务收入的比例;二是企业所申请的专利数;三是企业研发技术人员占比。中国知识产权局仅可以查询企业国内专利申报情况,此外,我国并未强制要求公开上市企业研发技术人员,因此本研究采用研发投入强度(研发投入占企业主营业务收入的比例)。

控制变量:企业年龄(A)、企业成长性(G)。为保证研究有效性,排除其它变量对研究结果的潜在影响,本文根据国内外研究通行做法,选取企业年龄(A)及企业成长性(G)作为控制变量。其中,企业年龄是从企业成立到数据统计期的差值;以营业收入增长作为企业成长性衡量指标。各变量定义如表2所示。

表2 变量定义

变量分类变量符号变量名称变量定义被解释变量SP社会绩效RKS评级指数ROA经济绩效总资产净利率DPB双重绩效平衡经济绩效/社会绩效(序列比值)解释变量R&DSIOE的研发投入研发费用/主营业务收入控制变量A企业年龄企业成立到数据统计期的差值G企业成长性营业收入增长率

(3)研究方法与研究模型。基于以上分析,本研究采用多元线性回归分析方法,实证检验R&D、SP、ROA、DPB间相关关系,根据研究模型划分结果和理论假设,多元回归模型(Hillman,2001)如下:

SP=α0+α1R&D+α2-3Control+ε

(1)

ROA=β0+β1R&D+β2-3Control+ε

(2)

DPB=γ0+γ1R&D+γ2-3Control+ε

(3)

式中,α0、β0、γ0为常数项;α1为研发投入对社会绩效的影响系数;β1为研发投入对经济绩效的影响系数;γ1是研发强度对样本企业平衡绩效的影响系数;α2-3、β2-3、γ2-3分别为控制变量对经济绩效、社会绩效及平衡绩效的影响系数;ε为误差项。

4 实证分析

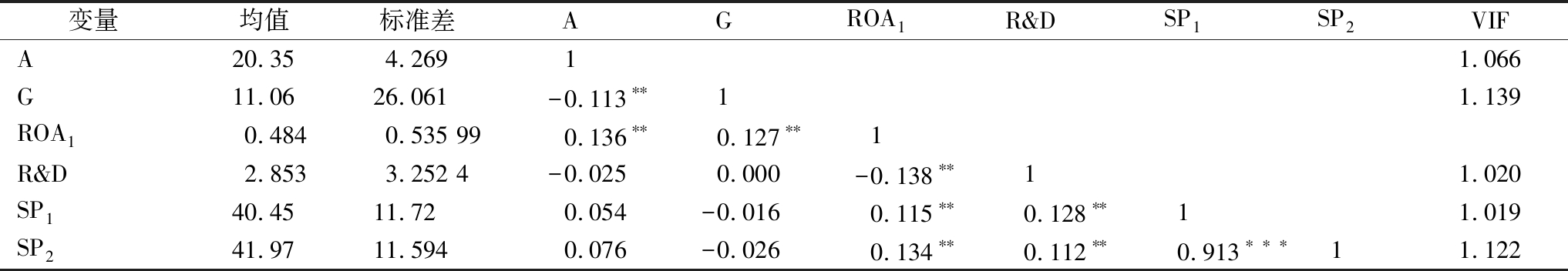

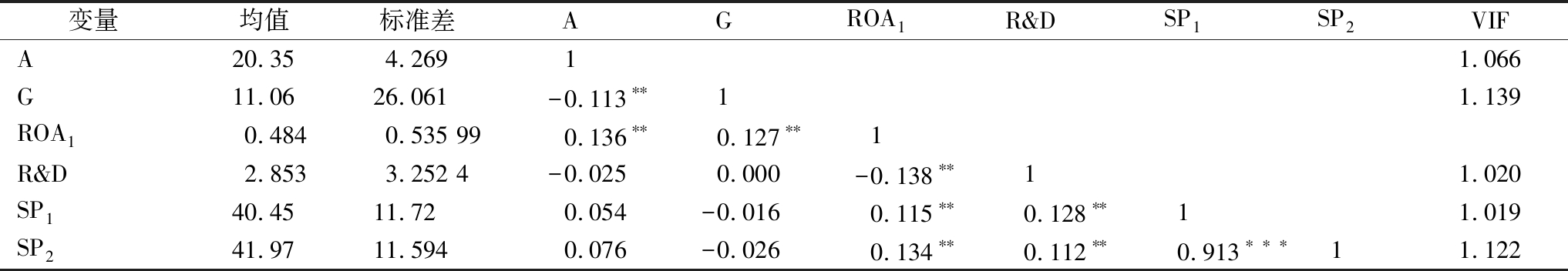

(1)描述性统计和相关性分析。在进行OLS回归分析之前,首先对研发、经济绩效及社会绩效等相关变量作简单的描述性统计、相关分析及多重共线性检验,同时,探讨SIOE研发与社会绩效、经济绩效间相关关系。将各个变量的均值、标准差、相关系数及方差膨胀因子列于表3。分析结果表明,样本企业中R&D、ESP与SP之间的相关关系显著,企业年龄和企业成长性也对经济绩效有显著影响,即本研究选取的控制变量较为有效。全部变量的方差膨胀因子均小于10,说明变量之间不存在多重共线性关系。

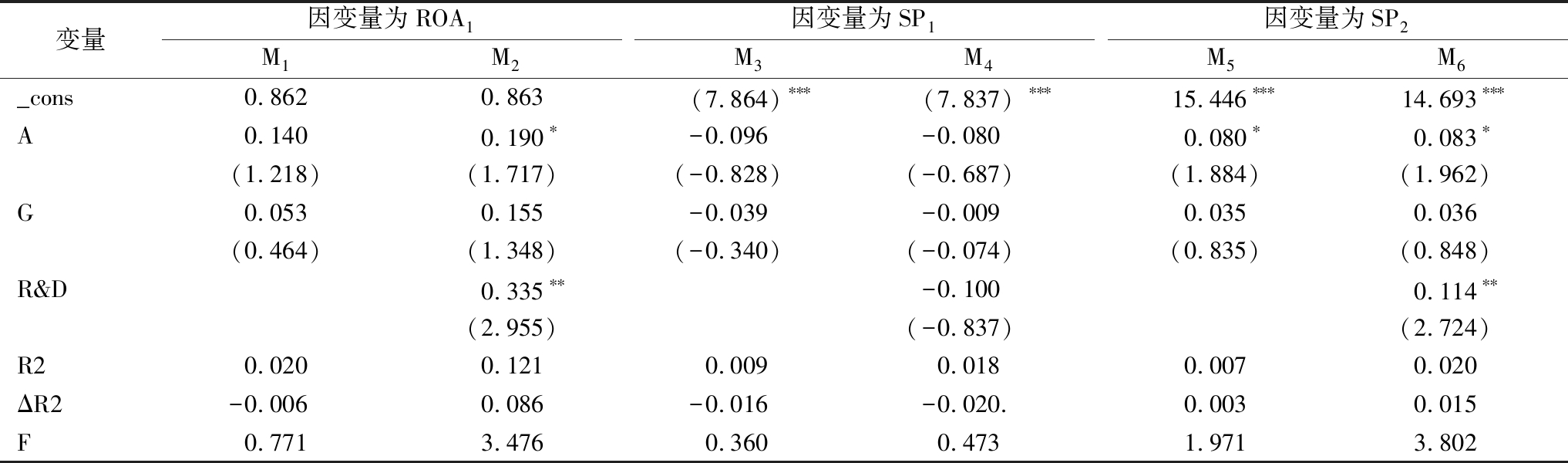

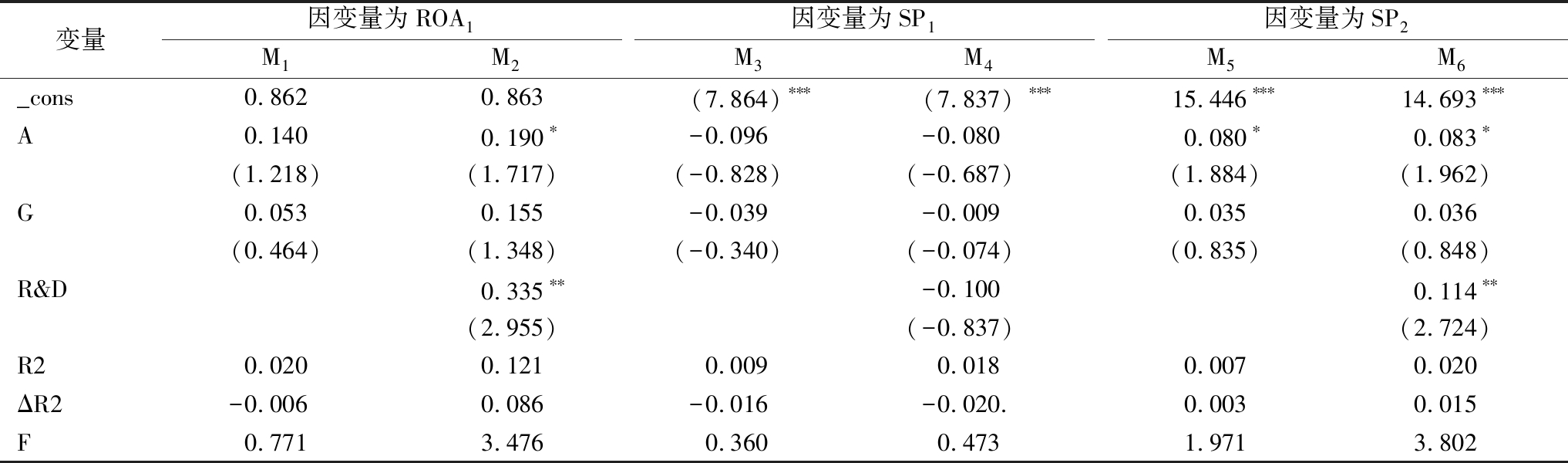

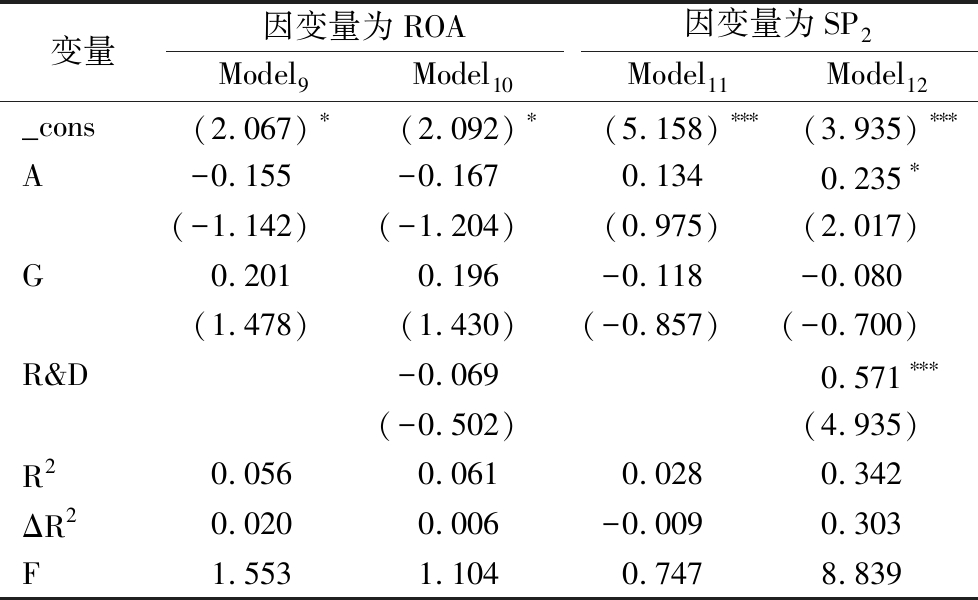

(2)研发投入强度与经济绩效、社会绩效的关系检验。采用OLS回归分析对全样本进行实证检验,结果如表4所示。

表3 描述性统计及相关分析矩阵

变量均值标准差AGROA1R&DSP1SP2VIFA20.354.26911.066G11.0626.061-0.113∗∗11.139ROA10.4840.535 990.136∗∗0.127∗∗1R&D2.8533.252 4-0.0250.000-0.138∗∗11.020SP140.4511.720.054-0.0160.115∗∗0.128∗∗11.019SP241.9711.5940.076-0.0260.134∗∗0.112∗∗0.913∗∗∗11.122

表4 SIOE研发与经济绩效、社会绩效回归分析结果(一)

变量因变量为ROA1M1M2因变量为SP1M3M4因变量为SP2M5M6_cons0.8620.863(7.864)∗∗∗(7.837) ∗∗∗15.446∗∗∗14.693∗∗∗A0.1400.190∗-0.096-0.0800.080∗0.083∗(1.218)(1.717)(-0.828)(-0.687)(1.884)(1.962)G0.0530.155-0.039-0.0090.0350.036(0.464)(1.348)(-0.340)(-0.074)(0.835)(0.848)R&D0.335∗∗-0.1000.114∗∗(2.955)(-0.837)(2.724)R20.0200.1210.0090.0180.0070.020ΔR2-0.0060.086-0.016-0.020.0.0030.015F0.7713.4760.3600.4731.9713.802

实证研究表明,M1、M3、M5是包含控制变量的基准模型。M2在控制变量的基础上加入R&D这一自变量,探讨其对当期经济绩效的影响。在控制变量的基础上加入R&D这一自变量,模型解释力度有显著提高(β=0.335,p<0.01),即全样本R&D与当期经济绩效之间存在显著正相关关系。因此,假设H1中SIOE研发投入对经济绩效的影响成立。当期SIOE研发对当期社会绩效的解释力度差强人意(β=-0.100,p>0.05)。M6在控制变量的基础上加入R&D,探讨R&D对社会绩效的滞后性影响。具体操作如下:过去某期(a期)R&D对SIOE(a+b期)社会绩效的影响为滞后效应,跨越期数(b)为滞后期。模型回归结果解释力较为显著(β=0.114,p<0.01),验证了假设H1即SIOE研发对社会绩效的影响存在滞后效应。这表明SIOE研发能够给企业社会绩效带来正向影响,但这种影响并不是即期的,而是有一个滞后时间,反映了SIOE研发投入对社会绩效的滞后性影响特征。

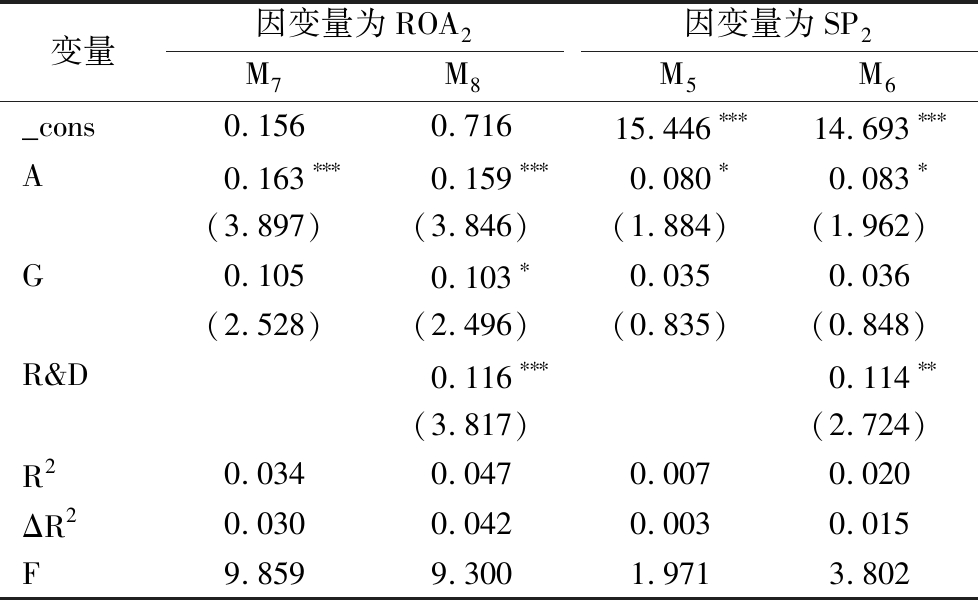

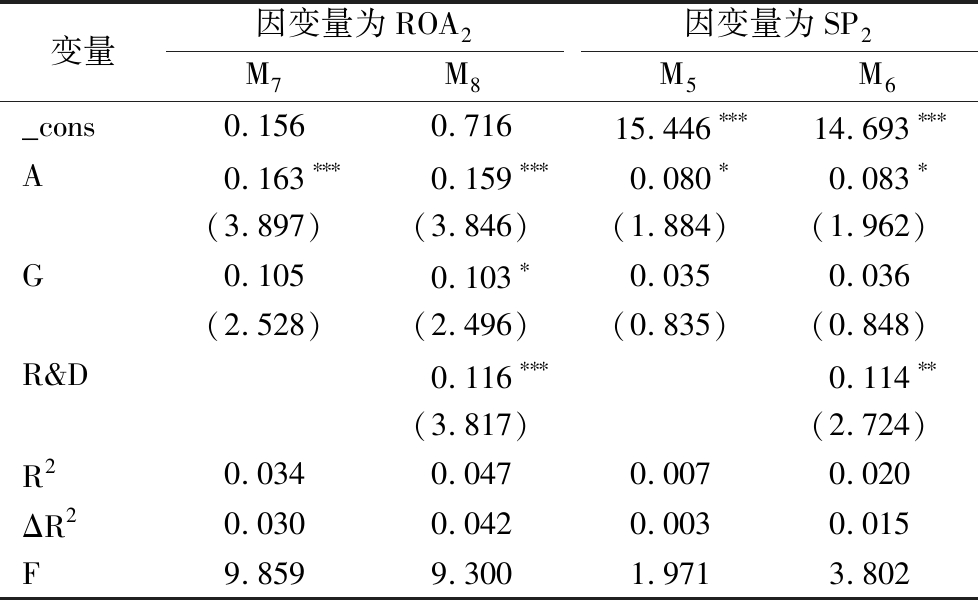

加入R&D对下一期经济绩效和社会绩效的影响,研究发现,SIOE研发投入对经济绩效的显著影响是持续性的(见表5)。

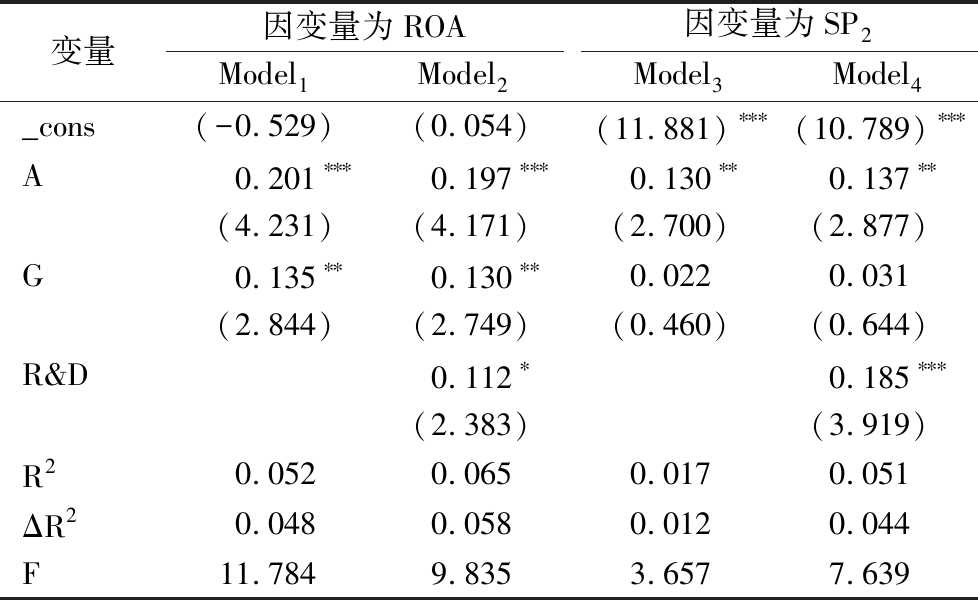

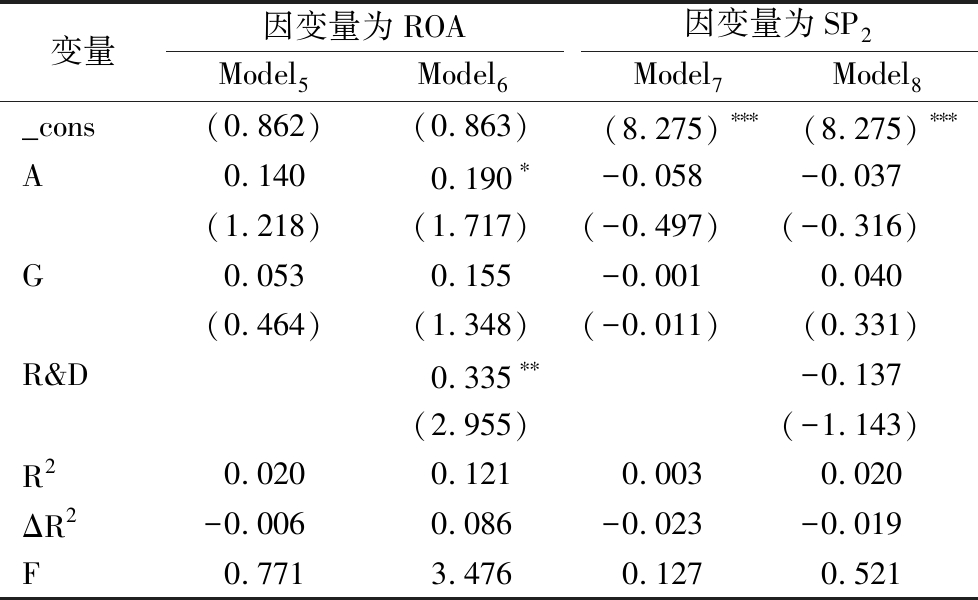

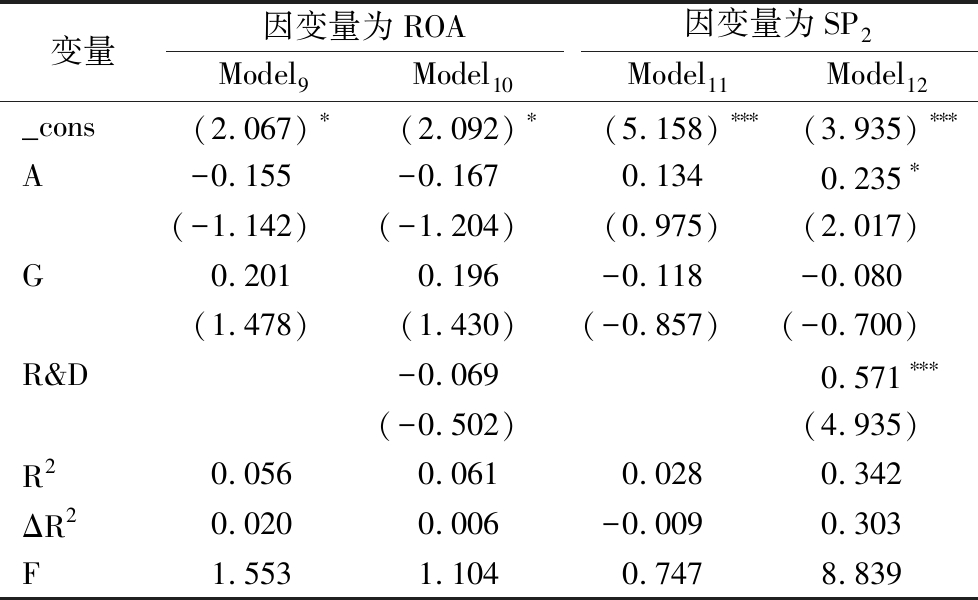

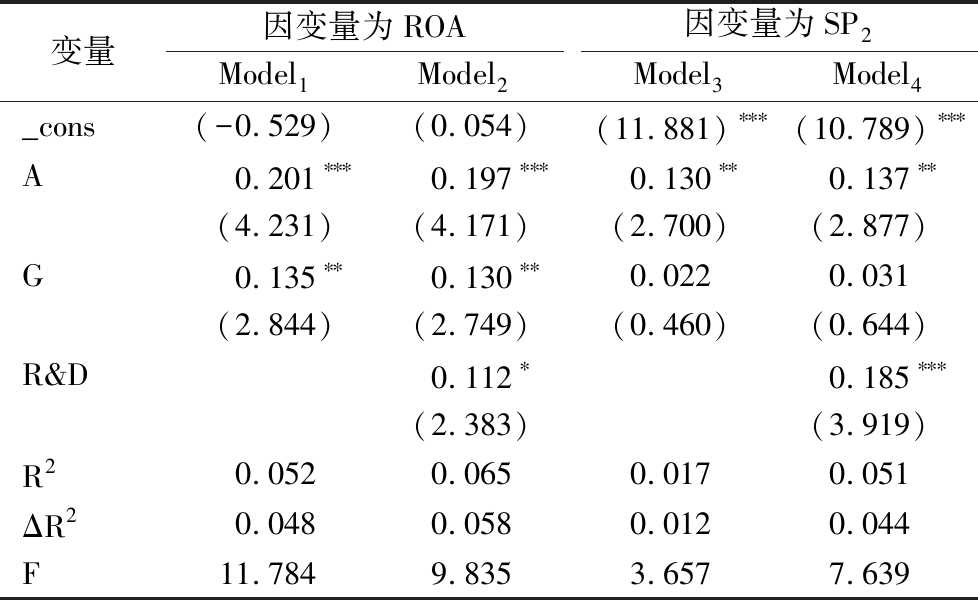

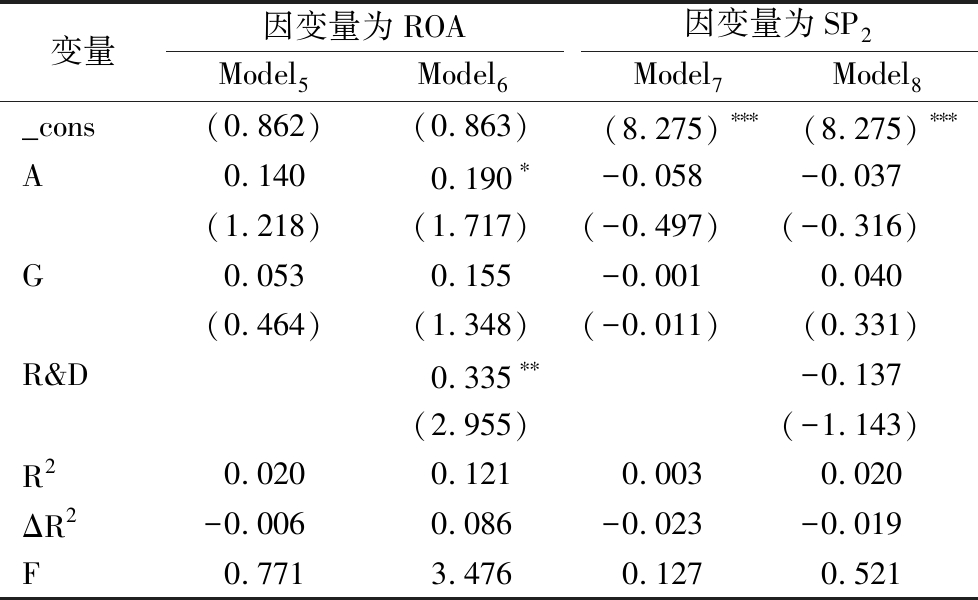

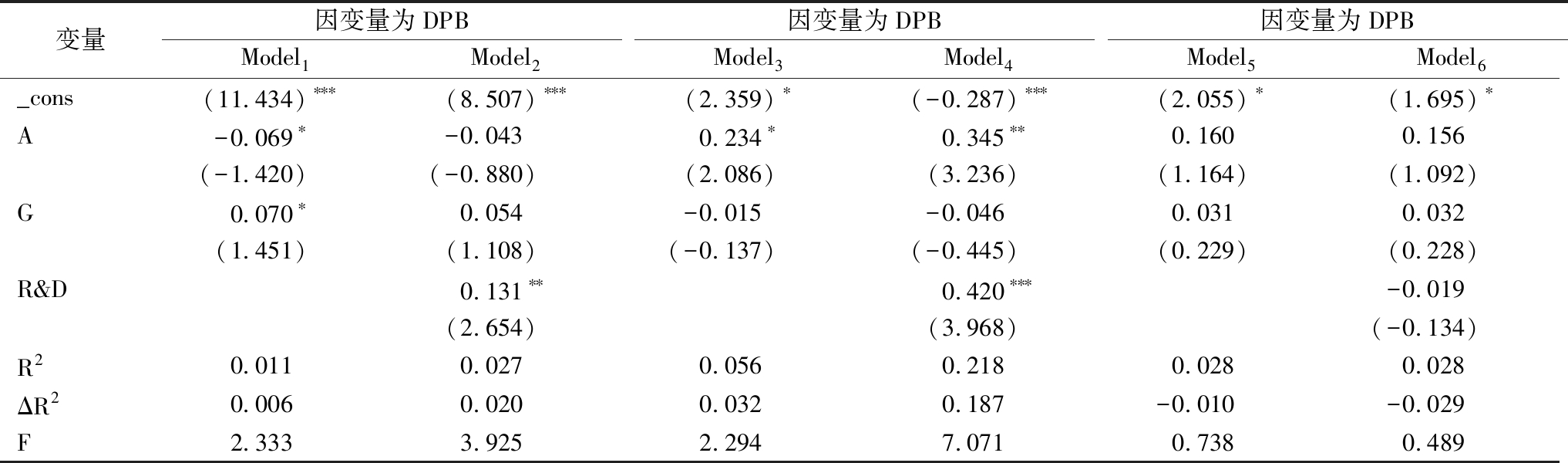

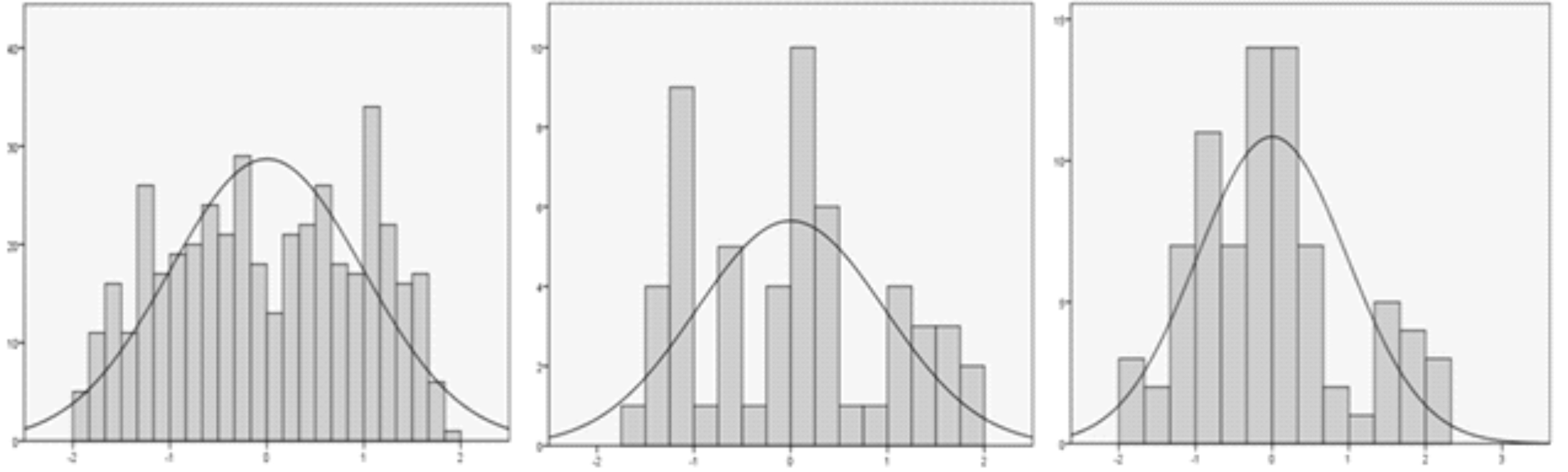

(3)地区差异性检验。鉴于地区差异性,本研究将SIOE按照东部、中部、西部地区进行划分。其中,东部企业样本量为430,中部和西部企业样本量分别为80和55,以期观测不同区域研发投入对社会绩效、经济绩效影响的差异性。为了进一步阐明研发投入与社会绩效、经济绩效间关系,本研究将东部、中部和西部地区企业社会绩效、经济绩效作为结果变量,实证检验结果见M1—M12(见表6-表8)。其中,M1、M3、M5、M7、M9和M11是加入控制变量企业年龄和企业成长性的回归模型,企业年龄对社会绩效、经济绩效的显著影响在东部样本中得到验证,在中部、西部地区相关性并不显著,且企业年龄及企业成长性对社会绩效、经济绩效的影响在东部地区皆为正向,东部地区企业成长性与社会绩效、经济绩效之间呈正相关关系,代表企业营业收入同比增长率越高,社会绩效及经济绩效作用性也越强。中部和西部地区样本企业没有通过检验,结果表明西部地区经济发展较为落后,处于大开发阶段,企业将重心放在企业经营业绩上。中部地区起着“承东启西”的作用,但由于近30年政策和战略的支持度不高,中部地区发展效率差强人意,即可能由于“中部塌陷”[46]导致变量间相关性较弱,但这也并不意味着中部地区企业社会创新发展缓慢,深层原因需进一步探讨。

表5 SIOE研发与经济绩效、社会绩效回归分析结果(二)

变量因变量为ROA2M7M8因变量为SP2M5M6_cons0.1560.71615.446∗∗∗14.693∗∗∗A0.163∗∗∗0.159∗∗∗0.080∗0.083∗(3.897) (3.846)(1.884)(1.962)G0.1050.103∗0.0350.036(2.528)(2.496)(0.835)(0.848)R&D0.116∗∗∗0.114∗∗(3.817)(2.724)R20.0340.0470.0070.020ΔR20.0300.0420.0030.015F9.8599.3001.9713.802

表6 SIOE研发与东部地区社会绩效、经济绩效回归分析结果

变量因变量为ROAModel1Model2因变量为SP2Model3Model4_cons(-0.529)(0.054)(11.881)∗∗∗(10.789)∗∗∗A0.201∗∗∗0.197∗∗∗0.130∗∗0.137∗∗(4.231)(4.171)(2.700)(2.877)G0.135∗∗0.130∗∗0.0220.031(2.844)(2.749)(0.460)(0.644)R&D0.112∗0.185∗∗∗(2.383)(3.919)R20.0520.0650.0170.051ΔR20.0480.0580.0120.044F11.7849.8353.6577.639

表7 SIOE研发与中部地区社会绩效、经济绩效回归分析结果

变量因变量为ROAModel5Model6因变量为SP2Model7Model8_cons(0.862)(0.863)(8.275)∗∗∗(8.275)∗∗∗A0.1400.190∗-0.058-0.037(1.218)(1.717)(-0.497)(-0.316)G0.0530.155-0.0010.040(0.464)(1.348)(-0.011)(0.331)R&D0.335∗∗-0.137(2.955)(-1.143)R20.0200.1210.0030.020ΔR2-0.0060.086-0.023-0.019F0.7713.4760.1270.521

表8 SIOE研发与西部地区社会绩效、经济绩效回归分析结果

变量因变量为ROAModel9Model10因变量为SP2Model11Model12_cons(2.067)∗(2.092)∗(5.158)∗∗∗(3.935)∗∗∗A-0.155-0.1670.1340.235∗(-1.142)(-1.204)(0.975)(2.017)G0.2010.196-0.118-0.080(1.478)(1.430)(-0.857)(-0.700)R&D-0.0690.571∗∗∗(-0.502)(4.935)R20.0560.0610.0280.342ΔR20.0200.006-0.0090.303F1.5531.1040.7478.839

M2在M1基础上、M6在M5基础上、M10在M9基础上,分别在控制变量的基础上加入R&D,实证检验东、中、西部R&D与经济绩效的关系。结果表明,东部地区和中部地区R&D与经济绩效均呈显著正相关关系,且在0.05水平上显著(β=0.112,p<0.05;β=0.335,p<0.05)。就相关系数而言,中部最大,东部次之。西部地区SIOE研发与经济绩效间相关性并不显著。

回归模型M4在M3基础上、M8在M7基础上、M12在M11基础上,将R&D这一自变量加入回归模型,实证检验东、中、西部地区研发投入对社会绩效的解释力。鉴于在全样本回归模型中已言明社会绩效的滞后性,探讨不同地域滞后一期的社会绩效。但在探讨中、西部地区时,发现研究结果与假设并不一致,即中部地区SIOE研发对社会绩效的解释力弱于西部地区(β=0.137,p>0.05;β=0.571,p<0.01)。

上述假设检验结果表明,本研究关于SIOE研发对经济绩效、社会绩效影响的地区差异性得到了部分验证,支持东部地区和中部地区研发投入对经济绩效的影响,但西部地区研发投入对经济绩效的影响作用没有得到实证支持。究其原因有以下两点:一是西部地区经济发展较为落后,现阶段“扶贫”才是重中之重;二是西部地区企业经济利益需要通过能为企业带来即时利润的项目实现。同时,东部与西部地区研发投入推动了滞后期社会绩效。通过对《中国社会创新奖》中社会创新项目的分析发现,社会创新项目研发持续时间大多在2年左右,大型企业每年发布的社会责任报告充分说明了社会绩效的重要性。

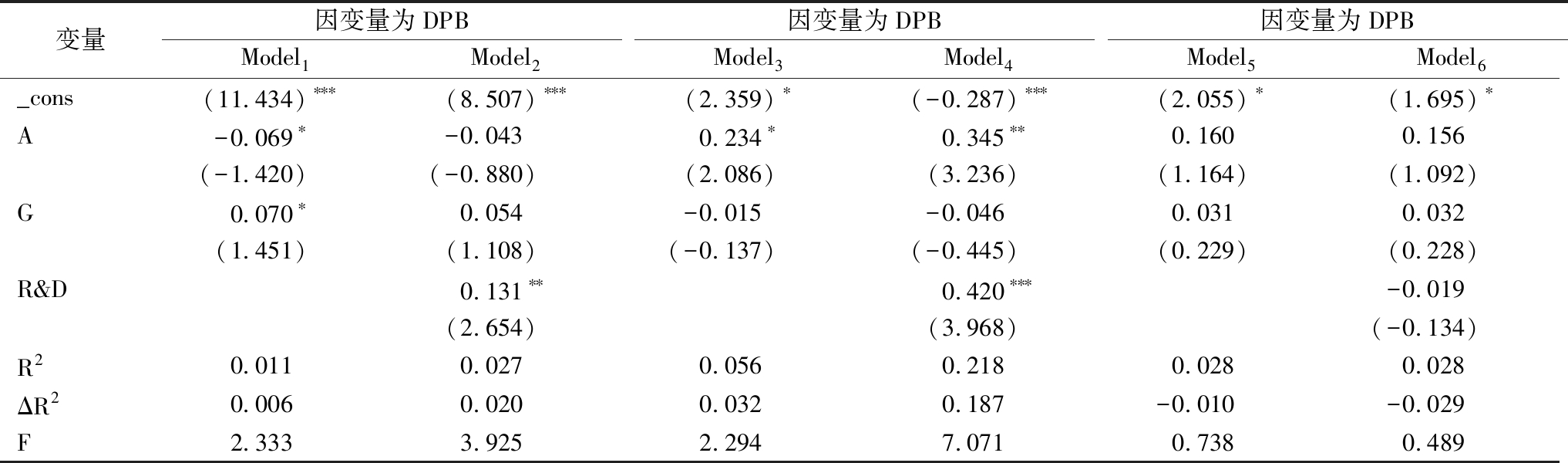

(4)SIOE研发双重绩效的平衡。由表9和图1可知,3个地区SIOE双重绩效平衡都呈正态分布。东部地区样本中SIOE研发的当期经济绩效与滞后期社会绩效的增长和平衡较一致,社会绩效与经济绩效一直随着企业发展不断上升,后期一直处于高位;中部地区绩效平衡点与西部地区样本绩效平衡波动幅度较大,尚需一段共同推进、显著上升的周期;西部地区两者兼顾更加困难。不过,相信在全国一盘棋的布局下,可以尽快克服这些困难。

表9 SIOE研发投入与中、东、西部绩效平衡回归分析结果

变量因变量为DPBModel1Model2因变量为DPBModel3Model4因变量为DPBModel5Model6_cons(11.434)∗∗∗(8.507)∗∗∗(2.359)∗(-0.287)∗∗∗(2.055)∗(1.695)∗A-0.069∗-0.0430.234∗0.345∗∗0.1600.156(-1.420)(-0.880)(2.086)(3.236)(1.164)(1.092)G0.070∗0.054-0.015-0.0460.0310.032(1.451)(1.108)(-0.137)(-0.445)(0.229)(0.228)R&D0.131∗∗0.420∗∗∗-0.019(2.654)(3.968)(-0.134)R20.0110.0270.0560.2180.0280.028ΔR20.0060.0200.0320.187-0.010-0.029F2.3333.9252.2947.0710.7380.489

(5)稳健性检验。为保证实证研究结果的信效度,本研究进行两种稳健性检验:一是为了消除行业因素的影响,在原回归控制变量的基础上增加可能影响经济绩效、社会绩效的行业变量;二是将衡量经济绩效的其中一个经营业绩变量替换为净资产收益率。詹新寰(2013)认为,净资产收益率(ROE)作为企业销售规模、成本控制、资产营运、筹资结构的综合体现,是公司营运能力、清偿能力与盈利能力综合作用的结果,是综合性最强的财务比率,能直接表明股东拥有的净资产获利能力,反映股东权益的收益水平。实践中,净资产收益率被视为衡量上市公司盈利能力的最主要指标。本研究选取净资产收益率作为替代指标,回归结果基本一致,对研究结果提供了进一步支持。通过以上稳健性检验,表明本研究实证模型和结论稳健可靠。

5 结论与启示

本研究对SIOE研发与社会绩效、经济绩效的关系进行研究,检验了双重绩效的时间和地区差异及其平衡。研究发现:①SIOE研发投入与经济绩效呈持续性显著相关关系,但对社会绩效有滞后性影响,且一个滞后期的影响效应最为显著;②SIOE研发投入与不同地域社会绩效、经济绩效的相关关系存在差异,东部和中部地区SIOE研发对经济绩效的影响较为显著,西部地区没有得到实证支持;③研发投入双重绩效的地区平衡存在差异,即东部地区基本可以同时兼顾经济绩效和社会绩效,中部地区正趋于平衡协同阶段,但西部地区面临两难选择。

本研究实践价值主要表现在以下两个方面:首先,一定程度上证明了SIOE研发对企业社会价值的有效性,SIOE能够改变传统企业对经济价值的唯一追求,实现经济价值和社会价值的有效统一,但企业价值选择也要根据不同区域经济发展水平而定;其次,社会创新项目是将企业社会目标转化为社会实践的有效途径。SIOE在政府政策和规范上支持社会创新,将社会创新转化为经济目标增长点,本研究证实社会创新是未来企业发展的一个选择。鉴于此,企业利益获取与企业社会创新项目实施并不矛盾,卡耐基等的社会投资和捐赠行为也得到了认可[47]。如果企业在满足自身发展的同时又不断解决社会问题,将社会需求转变为企业发展机遇,企业就实现了社会价值。在德鲁克看来,社会创新已经成为企业提升社会价值的一个新途径。随着社会创新研究的兴起和社会创新实践在世界各国的蓬勃发展,社会创新思想越来越显示出其重要的理论和实践价值,“我们需要一个企业家社会,在这种社会中,创新和企业家精神是一种正常、稳定和持续的行为”[48]。马云在谈到成立达摩院的初衷时说道:“21世纪的公司,只有解决社会问题才能活下来,一个企业做得多大,在于企业解决多大的社会问题。我们要孕育的是一个社会,而不是一个公司。解决的社会问题越大,责任就越大,利益也就来得更多。”当前,我国处在市场经济及社会转型关键时期,同时也面临多元化社会问题。社会创新需要新的制度、新的方式和新的政策,满足社会需求的同时解决社会问题[49]。

参考文献:

[1] RACHEL C G.Spatial-relational mapping in social-institutional perspectives of innovation[J].European Planning Studies,2014,22(12):2477-2489.

[2] 纪光欣,岳琳琳.德鲁克社会创新思想及其价值探析[J].外国经济与管理,2012,34(9):1-6.

[3] MALGORZATA C,ZILIA I.Sustainability: insights from a business model perspective[J].Journal for Critical Organization Inquiry,2017,15(3-4):249-256.

[4] GAVETTI G,GREVE H R,LEVINTHAL D A,et al.The behavioral theory of the firm: assessment and prospects[J].Academy of Management Annal,2012,6(1):1-40.

[5] 张国庆,斯晓夫,刘龙青.农民创业的驱动要素:基于扎根理论与编码方法的研究[J].经济社会体制比较,2019(3):139-148.

[6] HAHH T,PINKSE J,PREUSS L,et al.Ambidexterity for corporate social performance[J].Organization Studies,2016,37(2):213-235.

[7] EMERSON J.The biended value proposition:integrating social and financial returns[J].California Management Review,2003,45(4):35-51.

[8] BIRKNER Z,M HR T.Interpreting innovation—in another way[J].Studies and Articles,2016(10):39-50.

HR T.Interpreting innovation—in another way[J].Studies and Articles,2016(10):39-50.

[9] LUO X,BHATTACHARYA C B.Corporate social responsibility,customer satisfaction,and market value[J].Journal of Marketing,2006,70(4):1-18.

[10] ANDERSON R J,LORNA G,POWELL J H.Social problem-solving and depressive symptom vulnerability: the importance of real-life problem-solving performance[J].Cognitive Therapy & Research,2011,35(1):48-56.

[11] SEN S,DU S,BHATTACHARYA C B.Corporate social responsibility: a consumer psychology perspective[J].Current Opinion in Psychology,2016(10):70-75.

[12] 孙艺文,张肃.基于扎根理论的高新技术企业社会创新驱动机理研究[J].商业研究,2018(9):129-134.

[13] 李文茜,刘益.技术创新、企业社会责任与企业竞争力——基于上市公司数据的实证分析[J].科学学与科学技术管理,2017,38(1):154-165.

[14] 张兆国,靳小翠,李庚秦.企业社会责任与财务绩效之间交互跨期影响实证研究[J].会计研究,2013(8):32-49.

[15] TIAN X,WANG T Y.Tolerance for failure and corporate innovation[J].Review of Financial Studies,2014,27(1):211-255.

[16] BAKER S,MEHMOOD A.Social innovation and the governance of sustainable places[J].Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability,2015,20(3):321-334.

[17] MOLECKE G,PINKSE J.Accountability for social impact: a bricolage perspective on impact measurement in social enterprises[J].Journal of Business Venture,2017,32(5):550-568.

[18] BEBBINGTON J,UNERMAN J,O'DWYER B.Sustainability accounting and accountability[M].Routledge,2014.

[19] CARROLL A B.Corporate social responsibility: the centerpiece of competing and complementary frameworks[J].Organizational Dynamics,2015,44(2):87-96.

[20] LAU C,LUY,LIANG Q.Corporate social responsibility in China: a corporate governance approach[J].Journal of Business Ethics,2016,136(1):73-87.

[21] WANG H,TONG L,TAKEUCHI R,et al.Corporate social responsibility: an overview and new research directions the matic issue on corporate social responsibility[J].Academy of Management Journal,2016,59(2):534-544.

[22] PETKOVA A P,WADHWA A,YAO X,et al.Reputation and decision making under ambiguity: a study of US venture capital firms' investments in the emerging clean energy sector[J].Academy of Management Journal,2014,57(2):422-448.

[23] GREVE H R.Sticky aspirations: organizational time perspective and competitiveness[J].Organization Science,2002,13(1):1-17.

[24] JOSEPH J,GABA V.The fog of feedback: ambiguity and firm responses to multiple aspiration levels[J].Strategic of Management Journal,2015,36(13):1960-1978.

[25] KUUSELA P,KEIL T,MAULA M.Driven by aspirations,but in what direction? performance shortfalls,slack resources,and resource-consuming vs.resource-freeing organizational change[J].Strategic of Management Journal,2017,38(5):1101-1120.

[26] GRAVES S B,WADDOCK S A.Institutional owners and corporate social performance[J].The Academy of Management Journal,1994,37(4):1034-1046.

[27] BERESKIN F I.Bringing in changes: the effect of new CEOs on innovation[R].Working Paper,University of Delaware,2013.

[28] GAVETTI G,GREVE H R,D A LEVINTHAL,et al.The behavioral theory of the firm: assessment and prospects[J].Academy of Management Ann,2012,6(1):1-40.

[29] SHINKLE G A.Organizational aspirations,reference points,and goals: building on the past and aiming for the future[J].Journal of Management,2012,38(1):415-455.

[30] PACHE A C,SANTOS F.Inside the hybrid organization: selective coupling as a response to competing institutional logics[J].Academy of Management Journal,2013,56(4):972-1001.

[31] 约翰·斯坦纳,乔治·斯坦纳.企业、政府与社会[M].北京:人民邮电出版社,2015.

[32] KAPLAN S,ORLIKOWSKI W.Temporal work in strategy making[J].Organization Science,2013,24(4):965-995.

[33] KRAUS K, KENNERGREN C, UNGE M V.The interplay between ideological control and formal management control systems:a case study of a non-governmental organization[J].Accounting Organizations&Society,2017(63):42-59.

[34] LUO X,WANG H,RAITHE S,et al.Corporate social performance,analyst stock recommendations,and firm future returns[J].Strategic of Management Journal,2015,36(1):123-136.

[35] CARNOCHAN S,SAMPLES M,MYERS M,et al.Performance measurement challenges in nonprofit human service organizations[J].Nonprofit & Voluntary Sector Quarterly.2013,3(46):1014-1032.

[36] BATTILANA J,SENGUL M,PACHE A C,et al.Provincial responsibility for carbon emissions in china under differ-organizations: the case of work integration social enterprises[J].Academy of Management Journal,2015,58(6):1658-1685.

[37] COX P, BRAMMER S, MILLINGTON A.Pension funds and corporate social performance: an empirical analysis[J].Business&Society,2008,47(2):213-241.

[38] JOHNSON R A,GREENING D W.The effects of corporate governance and institutional ownership types on corporate social performance[J].The Academy of Management Journal,1999,42(5):564-576.

[39] KORSCHUN D,BHATTACHARYA C B,SWAIN S D.Corporate social responsibility, customer orientation,and the job performance of front line employees[J].Journal of Marketing,2014,78(3):20-42.

[40] 盛亚,于卓灵.论社会创新的利益相关者治理模式——从个体属性到网络属性[J].经济社会体制比较,2018(4):184-191.

[41] 靳小翠.企业文化会影响企业社会责任吗——来自中国沪市上市公司的经验证据[J].会计研究,2017(2):56-62+97.

[42] 陈辉,符蓉,苏美玲.高管薪酬差距、公司成长性水平与创新投入[J].财会通讯,2017(36):99-103+109+129.

[43] LIKET K,SIMAENS K.Battling the devolution in the research on corporate philanthropy[J].Journal of Business Ethics,2013(126):285-308.

[44] PORTER M E,KRAMER M R.Strategy & society:the link between competitive advantage and corporate social responsibility[J].Harvard Business Review,2006,84(12):78-92.

[45] 温素彬,周鎏鎏.企业碳信息披露对财务绩效的影响机理——媒体治理的“倒U型”调节作用[J].管理评论,2017,29(11):183-195.

[46] 王雪冬,匡海波,董大海.企业社会责任嵌入商业模式创新机理研究[J].科研管理,2019,40(5):47-56.

[47] S BRAMMER,H W HE,K MELLAHI.Corporate social responsibility,employee organizational indentification,and creative effort: the moderating impact of corporate ability[J].Group&Organization Management,2015,40(3):323.

[48] 纪光欣,岳琳琳.德鲁克社会创新思想及其价值探析[J].外国经济与管理,2012,34(9):1-6.

[49] XU S,WU F,CAVUSGIL E.Complements or substitutes? internal technological strength,competitor alliance participation,and innovation development[J].Journal of Product Innovation Management,2013,30(4):750-762.

(责任编辑:万贤贤)

HR T.Interpreting innovation—in another way[J].Studies and Articles,2016(10):39-50.

HR T.Interpreting innovation—in another way[J].Studies and Articles,2016(10):39-50.