创新是一国经济发展、产业升级和结构优化的关键所在,企业作为创新主体,具有不可替代的重要作用。党和政府历来重视创新,并不断加强巩固和发挥企业作为创新主体的地位与作用。2006年,《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》中提出到2020年取得一批在世界具有重大影响的科学技术成果、进入创新型国家行列的科学技术发展总体目标。2013年,《关于强化企业技术创新主体地位全面提升企业创新能力的意见》指出,各级政府要鼓励和引导企业加大研发投入,大力培育创新型企业,充分发挥其对技术创新的示范引领作用。2017年,习近平总书记在十九大报告中强调,创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑,要加快建设创新型国家。但是,由于创新的高风险性和外部性等特征,社会整体创新水平通常低于最优水平[1],需要政府给予企业补贴以矫正市场失灵。2000-2017年,我国财政科技支出由575.6亿元快速增加到8 383.6亿元,年均增加433.8亿元,其中相当大比例用于企业创新补贴[2]。但是,政府补贴的大幅增加所带来的创新产出成效却并不明显,创新效率偏低问题依然较为严重[3-4]。根据世界知识产权组织等发布的报告,2018年我国创新指数在全球仅排名第17位。在此背景下,探讨政府补贴如何影响企业创新效率并扭转目前不利局面具有重要的理论价值和实践意义。

目前,关于政府补贴对企业创新效率的研究,由于样本、时间节点和研究方法等差异,所得结论并不一致,主要有以下3类结论:

(1)政府补贴能够有效提升企业创新效率[5]。其原因在于作为公共性投入的政府资金,能够迅速形成知识扩散[6],同时,有效弥补企业创新资金不足,有助于吸引研发人员,促进购买研发技术和设备,进而提升创新主体研发动力和创新积极性[7],助推企业创新效率改善。

(2)政府补贴明显抑制企业创新效率提升[8]。这是由于政府补贴较大部分并未用于实质技术创新活动而是用于提高研发人员工资[9],同时会造成短期内研发资源价格上涨和研发成本抬升,挤出企业应有研发投入[10],政府补贴的主观意愿性与企业短期目标可能存在一定矛盾,且缺乏有效监管[3],易受行政隶属关系等影响,反而无法实现政府补贴的预期效果[11]。

(3)政府补贴对企业创新效率影响并不显著[12]。究其原因,政府补贴并非企业技术创新效率提升的真正动因[13],在实施过程中容易受到寻租等活动的影响,并且存在补贴滞后性问题[14],造成政府补贴远未达到应有的最优水平,其影响基本是无效率的[15]。

综上,已有文献关于政府补贴对企业创新效率影响的分析结论仍存在一定争议,但也为后续研究提供了有益的框架与思路。不可忽略的是,以上研究可能存在一定缺陷,主要表现为以下几点:①大多数文献采用省级、行业层面等宏观、中观数据进行实证研究,而关于微观层面的经验证据较为欠缺;②政府补贴对企业创新效率的影响分析仅局限于有益或无益,而未考虑政府补贴效果的差异是否源于门槛效应;③企业所属行业、所在地区和产权异质性是否引起政府补贴对企业创新效率的差异?已有文献并未明确、完整回答这一问题。

因此,基于以往研究,本文主要进行以下拓展:①从我国沪深A股上市企业微观层面出发,考察政府补贴对企业创新效率的影响;②构建面板门槛模型,分析政府补贴是否存在最优区间,以实现企业创新效率最大化;③针对企业产权、所属行业和所在地区异质性进行分组检验,考察不同性质企业对政府补贴政策的响应并尝试寻求有效解决思路。

企业创新效率是企业研发投入与研发产出关系的直观表现,若研发投入增速高于研发产出增速,则企业创新效率随之降低。由于创新的外部性、公共品属性和不确定性等特征,开展创新活动的企业所有者私人收益低于社会收益,企业创新投入低于社会最优水平[16]。政府补贴可以缓解企业创新融资约束,分摊研发风险,激励企业加大研发投入和提升创新积极性。然而,政府在补贴企业创新活动的同时,会要求企业完成一系列考核指标,企业为完成创新考核指标,将主要精力集中于此而非实质性创新活动[5]。也存在政府越位干预企业创新活动决策的现象,尤其在资金安排和资源配置上过度倾向于其既定创新活动,严重扭曲了创新资源配置[3]。由此,政府补贴虽然推动创新投入速度增长,而阻碍企业创新产出增速改善,最终抑制企业创新效率提升。事实上,政府补贴在企业创新活动中应更多地起到规范和管理作用[17],较小规模的政府补贴会大幅减少企业创新压力和政府干预,因而有利于企业创新效率提升。而过多的政府补贴,会明显增加企业创新压力并强化政府对企业创新活动的干预意愿,对企业创新效率的抑制效应可能增强。

基于上述分析,本文提出以下假设:

H1:政府补贴会对企业创新效率形成抑制效应。

H2:政府补贴若控制在一定范围内,则会对企业创新效率产生促进效应,但超过该范围后,反而会产生抑制效应,即政府补贴对企业创新效率的影响存在门槛效应。

门槛效应的存在说明当政府补贴力度所处区间不同时,对企业创新效率的影响在系数和方向上都可能产生差异,寻找政府补贴最优区间能够为实现企业创新效率最大化提供政策参考。由于企业产权属性、所属行业和所在地区具有差异性,政府补贴对相应类型企业创新效率的门槛效应存在区别。

产权性质是影响企业垄断程度、资金约束和政企关系等特征的重要因素。国有企业区别于非国有企业的显著特征首先是融资软约束,加之国有企业更为严格的决策、激励、监督机制,可能导致政府补贴在较低水平时也不会对企业研发动力和行为产生制约,反而有利于激励企业进行研发;同时,由于国有企业的资金约束较小,但研发部门的技术和人力资源相对缺乏弹性,在政府补贴较高时容易导致要素投入比例失调和补贴外溢,使得政府补贴无益于创新效率提升。此外,由于政治关联、产权优势等因素,国有企业比非国有企业更容易获得大量政府补贴,而非国有企业所获政府补贴被挤占,造成创新投入和动力不足,不利于创新效率提升。

基于此,本文提出以下假设:

H3a:国有企业政府补贴控制在一定范围内才能真正推动其创新效率提升。

H3b:当非国有企业所获政府补贴不断增加并跨过一定门槛后,能够缓解政府补贴对非国有企业创新效率的不利影响。

在创新驱动发展战略大背景下,高技术行业比非高技术行业创新需求更高。技术含量也决定了高技术行业需要更多研发投入,面对更高的失败风险和更多不确定性,对政府补贴的需求量更大。因此,对高技术行业来说,应加大政府补贴力度,非高技术行业则不然。

因此,本文提出如下假设:

H4a:当高技术行业所获政府补贴跨过一定门槛后,能改善政府补贴对高技术行业企业创新效率的不利影响。

H4b:对非高技术行业企业政府补贴应有所控制,过多的政府补贴反而不利于其创新效率提升。

企业所在地区的创新资源集聚程度和资讯便利度等也会对企业创新效率产生重要影响。沿海地区作为我国创新资源较为集中的地区,资讯较为便利,交通较为便捷,人才更加聚集,金融市场更加发达,对外开放程度更高,为沿海地区企业提供了较为完备的创新条件,沿海地区企业较内陆地区企业无论是在创新资源还是创新效率方面,都具有较为明显的优势。相比之下,内陆地区企业创新效率提升空间更大,对补贴的需求更为强烈。

因此,本文提出如下假设:

H5:在最优区间内,政府补贴对内陆地区企业创新效率的正向影响系数大于沿海地区企业。

(1)企业创新效率测度。借鉴龚立新和吕晓军[18]、许福志和徐蔼婷[19]的方法,利用随机前沿生产函数模型测度企业创新效率,投入指标采用研发费用(RDE)和研发人员(RDP)。专利授权需要检测和缴纳年费,不确定和不稳定性较为明显,也易受官僚因素影响,而专利在申请过程中很可能对企业创新效率产生影响[20],因此,选用专利申请量(PAT)作为产出指标。构建效率测度模型如下:

lnPATit=α0+α1lnRDEit+α2lnRDPit+νit-μit

(1)

其中,i表示企业个体,代表我国沪深A股上市企业;t表示时间;v为随机干扰项并服从正态分布![]() 为技术非效率影响项,服从正态截断分布

为技术非效率影响项,服从正态截断分布![]() 与μ相互独立。

与μ相互独立。

(2)政府补贴对企业创新效率的影响效应。本文以企业创新效率(EFFCY)为被解释变量,考察核心解释变量政府补贴(SUB)对企业创新效率的影响机制。同时,为控制其它因素对企业创新效率的影响,本文控制以下相关变量:产品市场竞争(HHI)、管理效率(MANA)、财务杠杆(ALR)、盈利能力(PRO)、企业规模(ASSET)等,并设定如下基础模型。

EFFCYit=β1SUBit+β2HHIit+β3MANAit+β4ALRit+β5PROit+β6ALRit+β7ASSETit+ηi+εit

(2)

其中,η为企业个体固定效应,ε为残差项。

(3)政府补贴对企业创新效率的门槛效应。过高或过低的政府补贴对企业创新效率都可能形成不利影响,那么,政府补贴对企业创新效率的影响是否存在一定的门槛效应?为探究此影响机制,本文在模型(2)的基础上构建面板门槛模型。

EFFCYit=θ1SUBit×I(SUBit≤γ)+θ2SUBit×I(SUBit>γ)+β2HHIit+β3MANAit+β4ALRit+β5PROit+β6ALRit+β7ASSETit+ηi+εit

(3)

其中,政府补贴为门槛变量,γ代表特定门槛值,I(*)为示性函数,θ1、θ2分别代表政府补贴在不同门槛值区间内的相应系数。若政府补贴的变化导致θ1和θ2存在显著性或影响方向上的变化,则说明政府补贴对企业创新效率的影响存在显著门槛效应。单重、双重乃至多重门槛效应具有同理性,本文仅展示单重门槛效应模型。

(1)被解释变量测度。采用上述随机前沿生产函数法测度,此处不再赘述。

(2)核心解释变量测度。参考孔东民等[21]的方法,利用政府补贴与总资产的比值进行测度,以消除企业规模的影响。

(3)控制变量。借鉴已有文献做法[22-24],本文主要控制以下相关变量:①产品市场竞争,用赫芬达尔-赫希曼指数(Herfindahl-Hirschman Index)表示,计算方法为每个行业中各市场竞争主体营业收入占该行业总营业收入百分比的平方和;②管理效率,用营业收入比管理费用表示,考察企业运营过程中的管理问题;③财务杠杆,用资产负债率衡量,测度方法为负债总额比资产总额;④盈利能力,用营业毛利率表示,计算方法为(营业收入-营业成本)/营业收入;⑤企业规模,用总资产取对数测算。

以上指标中除专利申请量和研发人员数据来源于CSMAR数据库外,其它指标数据均来源于WIND数据库,且均为沪深A股上市企业样本。为进行面板门槛模型回归,本文对数据作如下处理:①删除被特殊处理过的ST、*ST类企业样本;②删除有缺失值的样本,并将数据转换为平衡面板数据。鉴于数据可得性和完整性,本文所选样本时间跨度为2015-2017年。由此,经过数据处理后得到1 712家企业总计5 136个观测值,各变量相关描述性统计结果如表1所示。就专利申请量、研发费用和研发人员来看,三者平均值以及标准差差距相当大,说明企业间创新产出和投入规模差异明显。政府补贴均值为0.005,标准差为0.007,说明政府对企业间补贴差异相对较小。

表1 所选变量及相关统计结果

变量代号变量名称观测值平均值标准差最小值最大值PAT专利申请量(个)5 136110.985561.1291.00020 107.000RDE研发费用(万元)5 13621 376.46071 049.3005.4651 238 517.000RDP研发人员(个)5 136683.5362 036.9253.00041 385.000SUB政府补贴5 1360.0050.0073.99e-090.186HHI产品市场竞争5 1360.0740.0930.0181.000MANA管理效率5 13613.87413.1850.137249.073ALR财务杠杆5 1360.4060.1910.0171.050PRO盈利能力5 1360.2930.167-0.3820.992ASSET企业规模5 13613.0741.21010.34518.859

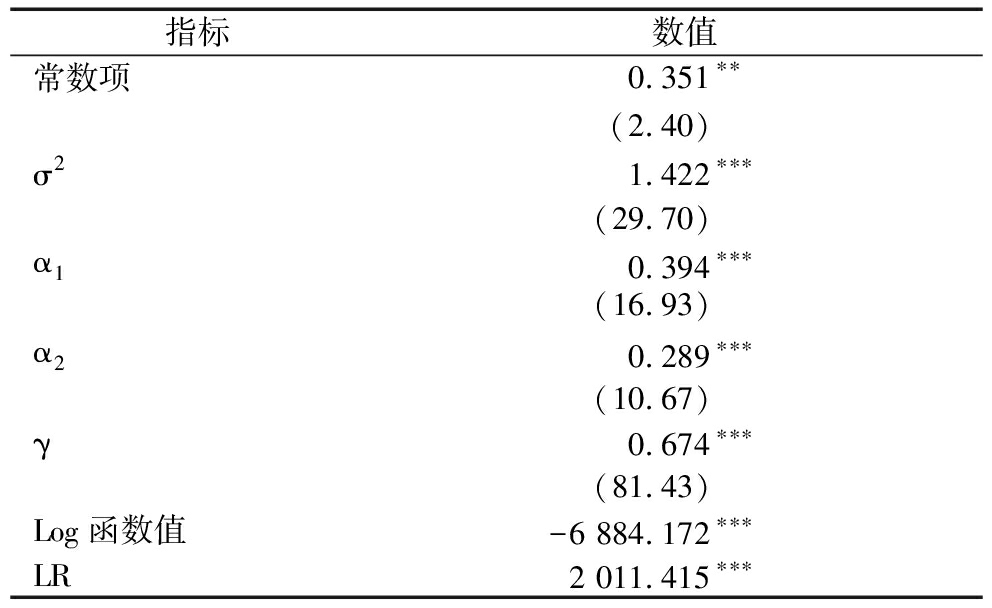

构建随机前沿生产函数模型,对我国沪深A股上市企业创新效率进行测度,模型参数估计结果如表2所示。从表2可知,模型拟合度较好,投入指标研发费用、研发人员弹性系数分别为0.394和0.289,且均在1%水平上显著。企业研发费用和研发人员投入每增长1个百分点,企业创新效率分别提高0.394和0.289个百分点,说明研发费用和研发人员投入的增加能够显著促进企业创新效率提升。

表2 企业创新效率测度结果

指标数值常数项0.351∗∗(2.40)σ21.422∗∗∗(29.70)α10.394∗∗∗(16.93)α20.289∗∗∗(10.67)γ0.674∗∗∗(81.43)Log函数值-6 884.172∗∗∗LR2 011.415∗∗∗

注:*、**、***分别代表10%、5%和1%显著水平,()内为系数对应t值,下同

利用2015-2017年我国沪深A股上市企业数据,在模型(2)基础上进行实证分析。借鉴吕冰洋和毛捷[25]的方法,在固定效应与随机效应模型选择时,利用选择constant sigmamore 和constant sigmaless时的Hausman检验,得到对应P值均为0.000,说明选取固定效应模型较合适;构建F统计量,检验模型是否存在个体效应和时间效应,发现个体效应显著而时间效应不显著。由表3第(1)列可以看出,政府补贴在5%统计水平上显著抑制企业创新效率提升。

考虑到政府补贴对企业创新效率的影响可能并不是表现在当期,而是存在一定的滞后性影响,同时,为缓解反向因果等问题,借鉴陈斌开和林毅夫[26]的方法,将所有解释变量分别滞后一期纳入模型(2)进行回归,结果如表2第(3)列所示。可以发现,政府补贴对企业技术创新效率的影响与当期回归结果表现较为一致,即仍存在显著抑制作用。由此,验证了假设H1,即使在解释变量滞后一期模型分析中,该假设依然成立。

通过基础模型回归结果可知,政府补贴对企业创新效率存在显著抑制效应,那么,政府补贴过多或过少是否导致无法有效提升企业创新效率?换句话说,政府补贴对企业创新效率是否存在一定的门槛效应,即政府补贴是否在一定适当区间能够改善对企业创新效率的不利影响。因此,借鉴Hansen[27]的方法,构建面板门槛模型,考察政府补贴对企业创新效率是否存在门槛效应。门槛效应检验结果如表4所示,模型分别在1%和5%统计水平上拒绝不存在单重门槛及不存在双重门槛的原假设,但不拒绝不存在三重门槛的原假设,说明模型存在显著的单重门槛和双重门槛效应。

表3 政府补贴对企业创新效率基础模型回归结果

变量(1)FE(2)RE(3)解释变量滞后一期SUB-0.014∗∗-0.013∗∗-0.014∗∗(-2.36)(-2.29)(-2.53)HHI0.062∗∗∗0.064∗∗∗0.080∗∗∗(14.33)(14.49)(12.85)MANA-0.000 03∗∗∗-0.000 03∗∗∗-0.000 02∗∗∗(-4.37)(-4.32)(-2.65)ALR0.001∗∗∗0.002∗∗∗0.002∗∗∗(3.30)(3.29)(3.22)PRO0.002∗∗∗0.001∗∗0.000 5(2.37)(2.48)(0.71)ASSET-0.004∗∗∗-0.004∗∗∗-0.003∗∗∗(-36.75)(-35.93)(-22.33)within-R20.3730.3730.329F/wald统计值338.441 960.10139.28样本量5 1365 1363 424

注:部分变量影响系数相对较小,保留小数点后4位或5位,第(2)列()内为系数对应z值,表中未报告常数项。下同

表4 门槛效应检验

F值P值1%5%10%单重门槛47.88∗∗∗0.01044.95937.96333.229双重门槛29.20∗∗0.03330.59026.43922.588三重门槛8.010.980107.613100.33573.104

注:P值和临界值采用bootstrap反复抽样300次得到

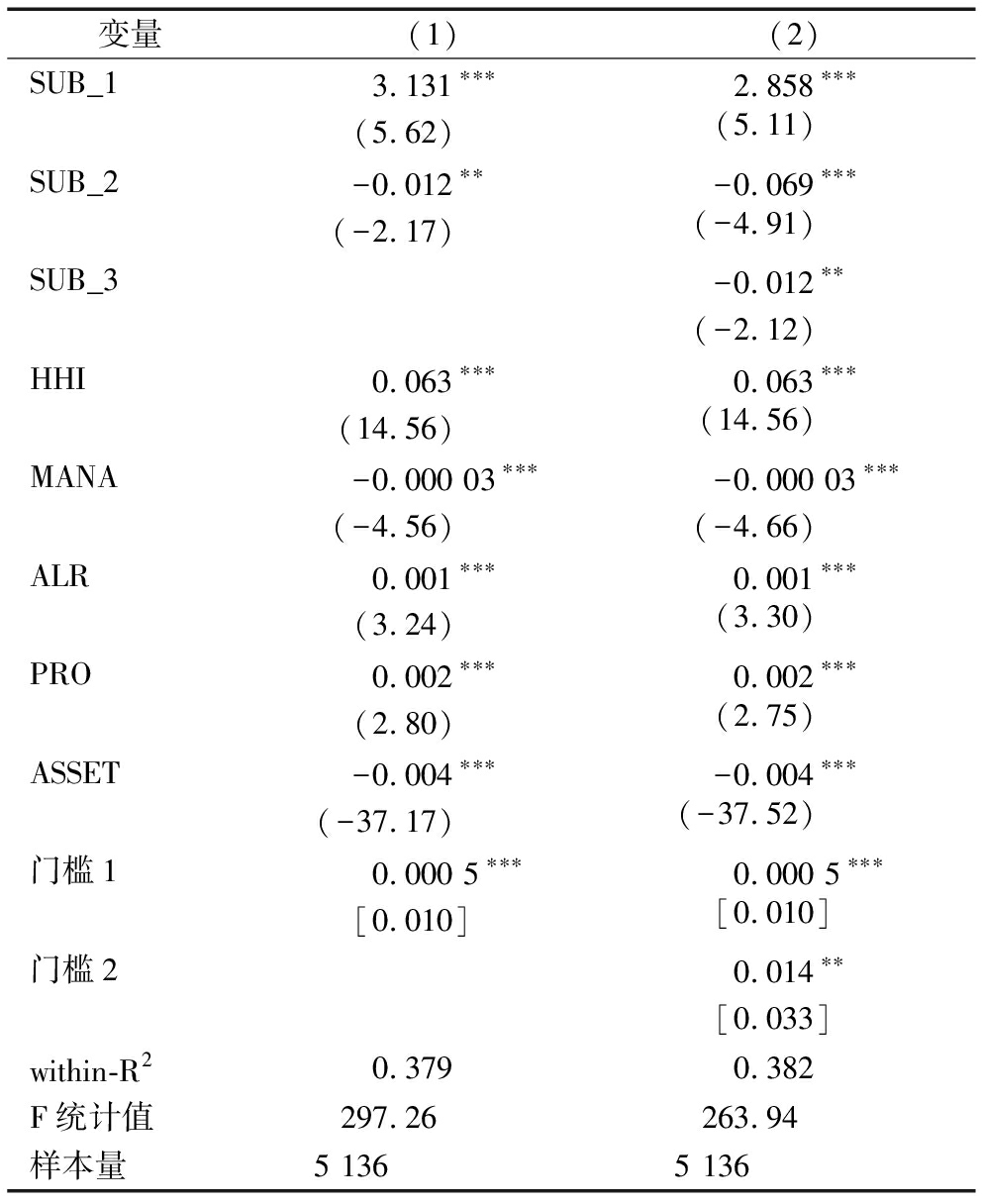

单重门槛和双重门槛效应模型参数具体估计结果分别如表5第(1)、(2)列所示。由表5可知,政府补贴对企业创新效率的影响存在显著的双重门槛效应,当政府补贴力度小于或等于0.000 5,即政府补贴未跨过第一个门槛时,政府补贴对企业创新效率在1%统计水平上存在显著促进作用,政府补贴每增加10个百分点,企业创新效率就相应提高约0.29个单位;当政府补贴大于0.000 5小于或等于0.014,即介于第一个门槛和第二个门槛之间时,政府补贴对企业创新效率的促进作用转变为显著抑制作用;当政府补贴大于0.014,即跨过第二个门槛后,政府补贴对企业创新效率的抑制作用依旧显著,但有所缓解。这说明,政府补贴过多会阻碍企业创新效率提升,而过少也可能产生不利影响,当政府补贴强度为0.000 5时,对企业创新效率的促进作用达到最大。由此可知,政府补贴对企业创新效率存在显著门槛效应,且当政府补贴未跨过相应门槛时,政府补贴对企业创新效率存在显著促进效应,跨过该门槛后,促进效应转变为抑制效应。由此,验证了假设H2。

上述基础面板模型实证检验结果说明政府补贴对企业创新效率存在显著抑制效应,但通过面板门槛模型分析发现,当政府补贴未跨过相应门槛时,对企业创新效率存在显著促进作用。以上状况在产权性质、行业和地区层面的不同企业间是否存在一定差异?为此,根据企业产权性质、所属行业和所在地区的异质性进行分组检验,比较分析政府补贴对不同类型企业创新效率的影响及门槛效应。

表5 政府补贴对企业创新效率门槛模型回归结果

变量(1)(2)SUB_13.131∗∗∗2.858∗∗∗(5.62)(5.11)SUB_2-0.012∗∗-0.069∗∗∗(-2.17)(-4.91)SUB_3-0.012∗∗(-2.12)HHI0.063∗∗∗0.063∗∗∗(14.56)(14.56)MANA-0.000 03∗∗∗-0.000 03∗∗∗(-4.56)(-4.66)ALR0.001∗∗∗0.001∗∗∗(3.24)(3.30)PRO0.002∗∗∗0.002∗∗∗(2.80)(2.75)ASSET-0.004∗∗∗-0.004∗∗∗(-37.17)(-37.52)门槛10.000 5∗∗∗0.000 5∗∗∗[0.010][0.010]门槛20.014∗∗[0.033]within-R20.3790.382F统计值297.26263.94样本量5 1365 136

注:[]内为门槛值对应P值

根据企业产权性质将样本划分为国有企业和非国有企业,基础面板模型回归结果如表6所示。政府补贴对国有企业创新效率影响系数不显著为负,而非国有企业在5%统计水平上显著为负,解释变量滞后一期表现均与当期一致,但就系数来看,国有企业政府补贴滞后一期的负向影响有所增强,而非国有企业略有减弱。

在国有企业和非国有企业样本中,政府补贴对企业创新效率的门槛模型回归结果如表7所示,政府补贴对国有企业和非国有企业创新效率的影响均存在显著单重门槛效应。对于国有企业来说,当政府补贴小于或等于0.000 5,即未跨过门槛时,对企业创新效率存在显著促进作用,但跨过门槛后,政府补贴对企业创新效率存在不显著的抑制作用;对于非国有企业来说,政府补贴未跨过门槛值0.014时,对企业创新效率存在显著抑制作用,跨过门槛后,抑制作用仍然显著,但呈现明显减弱趋势。由此,验证了假设H3a和H3b。

依据企业所属行业差异,将整体样本企业划分为高技术行业和非高技术行业两大类,进行基础模型回归,对两种行业企业进行相关检验,结论与上文一致,即仍选择固定效应模型进行分析,结果如表8所示。政府补贴对高技术行业企业创新效率在10%统计水平上显著为负,而解释变量滞后一期的负向影响增强且更为显著;但非高技术行业企业与此表现较为一致,即当期不显著为负,但解释变量滞后一期在10%水平上显著为负,且负向效应有所增强。

高技术行业和非高技术行业门槛模型回归结果如表9所示,高技术行业政府补贴对企业创新效率的影响存在显著单重门槛效应,而非高技术行业存在显著双重门槛效应。对于高技术行业来说,政府补贴增加并跨过门槛,能够将对企业创新效率的显著抑制效应扭转为不显著的抑制效应;对于非高技术行业来说,政府补贴在未跨过第一个门槛时,对企业创新效率的影响存在显著促进作用,当介于第一个和第二个门槛之间时,政府补贴对企业创新效率的影响仍存在显著促进作用,但促进作用大幅降低,当政府补贴跨过第二个门槛后,政府补贴对企业创新效率的影响从显著促进作用转变为不明显的抑制作用。由此,验证了假设H4a和H4b。

表6 产权异质性基础模型回归结果

变量国有企业(1)FE(2)RE(3)解释变量滞后一期非国有企业(4)FE(5)RE(6)解释变量滞后一期SUB-0.007-0.006-0.013-0.018∗∗-0.018∗∗-0.016∗∗(-0.73)(-0.68)(-1.44)(-2.47)(-2.42)(-2.18)HHI0.099∗∗∗0.098∗∗∗0.108∗∗∗0.048∗∗∗0.050∗∗∗0.066∗∗∗(11.33)(11.17)(9.80)(9.78)(10.04)(8.82)MANA-0.000 03∗∗∗-0.000 03∗∗∗-0.000 02∗-5.39e-06-5.67e-06-0.000 03∗∗(-4.26)(-4.20)(-1.73)(-0.60)(-0.62)(-2.15)ALR0.003∗∗∗0.003∗∗∗0.002∗0.001∗0.001∗0.002∗∗∗(2.83)(2.80)(1.66)(1.92)(1.95)(2.83)PRO-0.003∗∗∗-0.003∗∗∗-0.003∗∗0.003∗∗∗0.003∗∗∗0.002∗∗(2.57)(-2.59)(-2.09)(5.34)(5.16)(2.38)ASSET-0.003∗∗∗-0.003∗∗∗-0.002∗∗∗-0.004∗∗∗-0.004∗∗∗-0.003∗∗∗(-13.56)(-13.11)(-7.15)(-35.25)(-34.68)(-22.07)within-R20.3110.3110.2900.4200.4200.362F/wald统计值75.77433.1234.07289.811 695.67113.37样本量1 5211 5211 0143 6153 6152 410

表7 产权异质性门槛模型回归结果

变量国有企业非国有企业SUB_13.461∗∗∗-0.084∗∗∗(3.77)(-5.24)SUB_2-0.006-0.017∗∗(-0.64)(-2.32)HHI0.100∗∗∗0.048∗∗∗(11.15)(9.83)MANA-0.000 04∗∗∗-5.84e-06(-4.47)(-0.65)ALR0.003∗∗∗0.001∗∗(2.81)(1.97)PRO-0.003∗∗0.003∗∗∗(-2.37)(5.21)ASSET-0.003∗∗∗-0.004∗∗∗(-13.95)(-35.68)门槛0.0005∗0.014∗∗[0.057][0.023]within-R20.3210.425F统计值67.84253.56样本量15213615

根据企业所在地区的不同,将整体样本划分为沿海地区企业和内陆地区企业。通过检验发现,沿海地区样本个体效应和时间效应均显著,内陆地区个体效应显著而时间效应不显著。因此,沿海地区样本采用双向固定效应模型、内陆地区样本仍采用个体固定效应模型进行分析,基础模型回归结果如表10所示。政府补贴对沿海地区企业技术创新效率存在不显著抑制效应,而对内陆地区企业在10%统计水平上存在显著抑制效应,内陆地区样本解释变量滞后一期与当期表现较为一致,而沿海地区样本表现为不显著的促进效应。

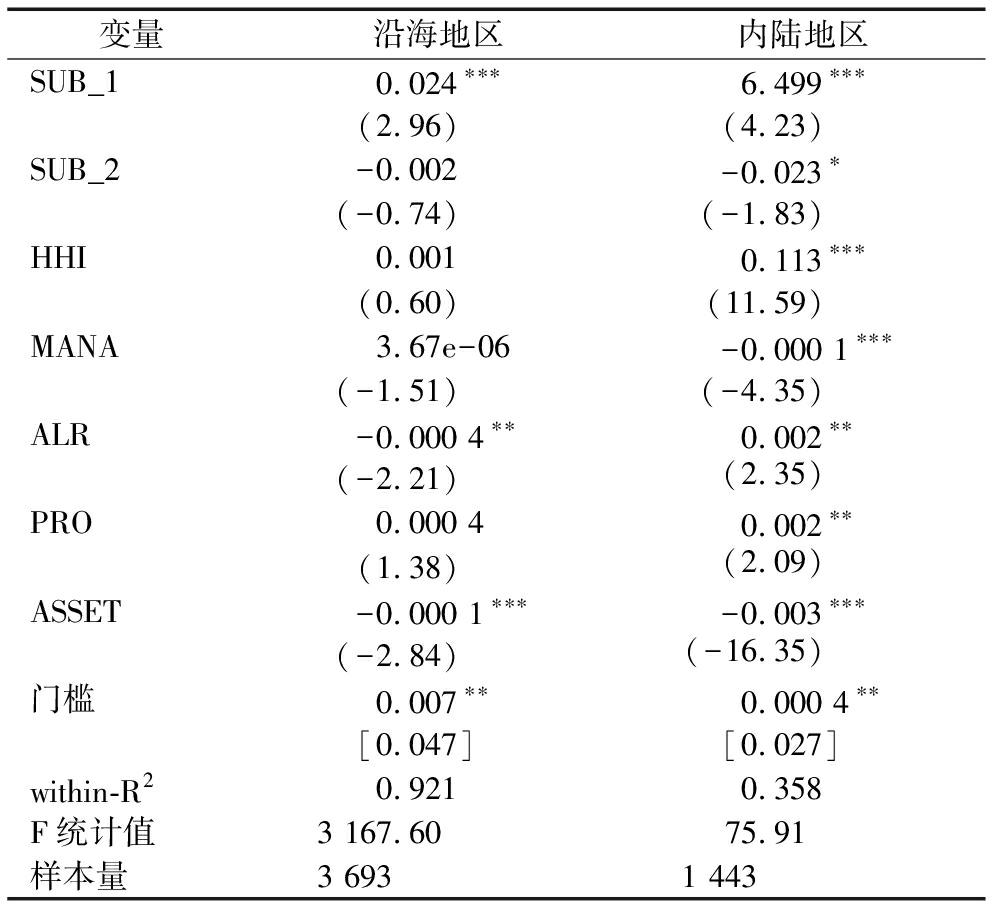

沿海地区与内陆地区样本门槛模型回归结果如表11所示。政府补贴对沿海地区和内陆地区企业创新效率影响均存在显著的单重门槛效应。当政府补贴不断增加并跨过门槛后,政府补贴对沿海地区和内陆地区企业创新效率的影响均由促进作用转变为抑制作用,但沿海地区为由显著促进作用转变为不显著的抑制作用,而内陆地区由显著促进作用转变为显著抑制作用。从最优区间来看,当沿海和内陆地区政府补贴力度均未跨过门槛时,政府补贴对内陆地区企业创新效率影响系数(6.499)远大于沿海地区(0.024),验证了假设H5。

表8 行业异质性基础模型回归结果

变量国有企业(1)FE(2)RE(3)解释变量滞后一期非国有企业(4)FE(5)RE(6)解释变量滞后一期SUB-0.018∗-0.018∗-0.023∗∗-0.011-0.010-0.012∗(-1.72)(-1.64)(-2.04)(-1.59)(-1.53)(-1.86)HHI0.106∗∗∗0.106∗∗∗0.114∗∗∗0.056∗∗∗0.056∗∗∗0.079∗∗∗(10.60)(10.41)(5.89)(11.30)(11.31)(11.64)MANA-0.000 02-0.000 02-0.000 05∗∗∗-0.000 03∗∗∗-0.000 03∗∗∗-0.000 02(-1.18)(-1.14)(-3.11)(-4.10)(-4.10)(-1.61)ALR-0.000 4-0.000 40.000 40.002∗∗∗0.002∗∗∗0.002∗∗∗(-0.55)(-0.51)(0.51)(3.81)(3.78)(3.15)PRO0.0010.0010.0010.002∗∗0.002∗∗0.000 1(1.16)(0.94)(0.45)(2.29)(2.25)(0.10)ASSET-0.004∗∗∗-0.004∗∗∗-0.003∗∗∗-0.004∗∗∗-0.004∗∗∗-0.002∗∗∗(-22.58)(-21.80)(-16.55)(-29.29)(-28.74)(-16.49)within-R20.4760.4760.4120.3450.3450.310F/wald统计值146.14822.2056.03214.741247.3791.31样本量1 4581 4589723 6783 6782 452

表9 行业异质性门槛模型回归结果

变量高技术行业非高技术行业SUB_1-0.109∗∗∗3.192∗∗∗15.812∗∗∗(-5.27)(4.92)(4.17)SUB_2-0.016-0.0103.262∗∗∗(-1.56)(-1.44)(5.03)SUB_3-0.010(-1.37)HHI0.106∗∗∗0.057∗∗∗0.058∗∗∗(10.77)(11.66)(11.87)MANA-0.000 02-0.000 03∗∗∗-0.000 03∗∗∗(-1.25)(-4.29)(-4.19)ALR-0.0010.002∗∗∗0.002∗∗∗(-0.90)(3.76)(3.84)PRO0.0010.002∗∗0.002∗∗(0.94)(2.36)(2.24)ASSET-0.004∗∗∗-0.004∗∗∗-0.004∗∗∗(-23.06)(-29.63)(-29.82)门槛10.015∗∗∗0.0005∗∗∗0.000 1∗[0.003][0.007][0.060]门槛20.000 5∗∗∗[0.007]within-R20.4900.3520.355F统计值132.20189.30167.77样本量1 4583 6783 678

从理论和实际来说,企业交易规模也会对创新效率产生较为重要的影响。借鉴杨继生和阳建辉[29]的方法,用营业收入比资产总额测度企业交易规模(ETS),作为新增控制变量纳入以上模型进行稳健性检验。模型选择等结论与上文整体样本一致,此处不再赘述。基础模型、门槛模型稳健性检验结果分别如表12、表13所示,稳健性检验结果与上文全样本结果保持较高的一致性,说明本文结论具有较好的稳健性和可靠性。

以往研究多从宏观地区层面或中观行业层面探讨政府补贴对企业创新效率的影响[8,11,14],并认为政府补贴对企业创新效率仅存在单一的促进效应或抑制效应。其局限性体现在:一方面,地区或行业层面企业数据相对笼统,无法有效捕捉微观层面政府补贴对企业创新效率的影响;另一方面,缺乏对政府补贴影响的再挖掘,如从政府补贴强度视角深入考察对企业创新效率的门槛效应。本文通过基础面板模型和门槛模型回归发现,政府补贴明显抑制了企业创新效率,更重要的发现在于,政府补贴对企业创新效率存在双重门槛效应,当政府补贴力度介于0~0.000 5之间时,政府补贴能够显著促进企业创新效率提升。

目前关于政府补贴对创新效率影响的研究中,针对政府补贴具体领域和特征的分析相当缺乏。因此,本文在整体样本分析的基础上,基于企业产权、所属行业和所在地区异质性进行了分组检验。研究发现,政府补贴对不同类型企业创新效率仍表现为抑制效应。但加大政府补贴强度能有效缓解非国有企业和高技术行业企业创新效率的不利影响;而国有企业和非高技术行业政府补贴则应控制在一定范围内,才能使得效果最大化;在最优区间内,政府补贴对内陆地区企业创新效率正向影响系数大于沿海地区企业。

表10地区异质性基础模型回归结果

变量沿海地区(1)FE(2)RE(3)FE内陆地区(4)解释变量滞后一期(5)FE(6)RE(7)解释变量滞后一期SUB-0.010-0.009-0.0031.84e-06-0.025∗-0.025∗-0.021∗(-1.54)(-1.48)(-1.23)(0.00)(-1.95)(-1.89)(-1.71)HHI0.048∗∗∗0.048∗∗∗0.0010.0010.112∗∗∗0.117∗∗∗0.095∗∗∗(9.98)(9.89)(0.63)(0.38)(11.45)(11.97)(7.70)MANA-0.000 02∗∗-0.000 02∗∗3.50e-062.31e-06-0.00005∗∗∗-0.000 05∗∗∗-0.000 04∗∗(-2.55)(-2.52)(1.43)(0.65)(-4.09)(-4.02)(-2.39)ALR0.001∗∗0.001∗∗-0.000 4∗∗-0.001∗∗∗0.002∗∗0.002∗∗0.003∗∗∗(2.24)(2.24)(-2.19)(-2.81)(2.54)(2.54)(2.99)PRO0.0010.0010.000 30.000 10.002∗∗0.002∗∗0.001(1.44)(1.32)(1.28)(0.16)(2.11)(1.97)(1.18)ASSET-0.004∗∗∗-0.004∗∗∗-0.0002∗∗∗-0.0001-0.003∗∗∗-0.003∗∗∗-0.002∗∗∗(-33.86)(-33.08)(-2.90)(-1.47)(-15.87)(-15.50)(-8.79)within-R20.3960.3960.9200.9200.3450.3450.289F/wald统计值268.871 542.503 546.281 997.0484.06503.4532.13样本量3 6933 6933 6932 4621 4431 443962

注:第(1)列为未控制时间效应下的固定效应模型回归结果,第(3)、(4)列为双向固定效应模型回归结果,下文沿海地区样本仍为双向固定效应下的门槛回归结果

表11 地区异质性门槛模型回归结果

变量沿海地区内陆地区SUB_10.024∗∗∗6.499∗∗∗(2.96)(4.23)SUB_2-0.002-0.023∗(-0.74)(-1.83)HHI0.0010.113∗∗∗(0.60)(11.59)MANA3.67e-06-0.000 1∗∗∗(-1.51)(-4.35)ALR-0.000 4∗∗0.002∗∗(-2.21)(2.35)PRO0.000 40.002∗∗(1.38)(2.09)ASSET-0.000 1∗∗∗-0.003∗∗∗(-2.84)(-16.35)门槛0.007∗∗0.000 4∗∗[0.047][0.027]within-R20.9210.358F统计值3 167.6075.91样本量3 6931 443

表12 基础模型稳健性检验结果

变量(1)FE(2)RE(3)解释变量滞后一期SUB-0.012∗∗-0.012∗∗-0.014∗∗(-2.16)(-2.08)(-2.46)HHI0.061∗∗∗0.062∗∗∗0.080∗∗∗(14.15)(14.31)(12.79)MANA-9.58e-07-1.28e-06-0.000 02∗(-0.15)(-0.19)(-1.93)ALR0.002∗∗∗0.002∗∗∗0.002∗∗∗(3.99)(3.96)(3.31)PRO0.001∗∗0.001∗∗0.000 4(2.45)(2.26)(0.65)ASSET-0.004∗∗∗-0.004∗∗∗-0.003∗∗∗(-37.91)(-37.07)(-21.05)ETS-0.002∗∗∗-0.002∗∗∗-0.000 3(-7.98)(-7.79)(-0.90)within-R20.3840.3840.329F/wald统计值304.512 056.68119.48样本量5 1365 1363 424

从理论上讲,政府补贴对鼓励企业开展创新活动有其必要性,但结合我国现实情境,政府补贴对企业创新效率激励作用的发挥取决于补贴强度与企业自身特质的匹配程度。不同类型企业开展创新活动的目标函数、约束条件和均衡状态并不一致,使得政府补贴对其创新效率的影响机制也不相同。因此,简单加大政府补贴力度并非提升企业创新效率的最优选择。政府应减少对企业创新活动的不必要干预,提供补贴时充分考虑企业自身特质,做到有的放矢。

表13 门槛模型稳健性检验

变量(1)(2)SUB_12.914∗∗∗2.674∗∗∗(5.27)(4.82)SUB_2-0.011∗∗-0.063∗∗∗(-1.98)(-4.45)SUB_3-0.011∗(-1.94)HHI0.062∗∗∗0.063∗∗∗(14.37)(14.56)MANA-2.78e-06-3.97e-06(-0.42)(-0.60)ALR0.002∗∗∗0.002∗∗∗(3.91)(3.94)PRO0.001∗∗∗0.001∗∗(2.58)(2.54)ASSET-0.004∗∗∗-0.004∗∗∗(-38.24)(-38.52)门槛10.000 5∗∗∗0.000 5∗∗∗[0.007][0.007]门槛20.014∗∗[0.043]within-R20.3890.392F统计值272.05244.65样本量5 1365 136

基于以上结论,本文认为在制定政府补贴政策时应考虑以下几个方面:①政府对企业进行创新补贴时应注重补贴的引导和杠杆作用,积极推动企业成为创新主体,激励企业加大研发投入,进而提高创新效率;②不应一味追求政府补贴规模的增加,而应基于企业产权、所属行业等差异,优化政府补贴机制,有针对性地甄别补贴对象和调整补贴投入力度,从而助推企业实现高效率创新。

囿于数据有限性,本文所选数据样本时间段相对较短,而企业创新是一个较为复杂和长期的过程,因此期待在未来相关数据更为完善时,能够就政府补贴对企业创新效率影响作出更为有效的研判。并且,由于篇幅所限,本文未对企业产权属性、所属行业和所在地区进行两两甚至三者交叉分析,未能更具体、深入地考察政府补贴对企业创新效率的影响,这也是未来研究方向。

[1] ARROW K J.The economic implications of learning by doing[J].Review of Economic Studies,1962,29(3):155-173.

[2] 章元,程郁,佘国满.政府补贴能否促进高新技术企业的自主创新——来自中关村的证据[J].金融研究,2018(10):123-140.

[3] 肖文,林高榜.政府支持、研发管理与技术创新效率——基于中国工业行业的实证分析[J].管理世界,2014(4):71-80.

[4] 李政,杨思莹,路京京.政府参与能否提升区域创新效率?[J].经济评论,2018(6):3-14.

[5] 叶祥松,刘敬.政府支持、技术市场发展与科技创新效率[J].经济学动态,2018(7):67-81.

[6] 唐清泉,卢博科.创新效率、行业间差异及其影响因素[J].中山大学学报(社会科学版),2009,49(6):187-196.

[7] 白俊红,李婧.政府R&D资助与企业技术创新——基于效率视角的实证分析[J].金融研究,2011(6):181-193.

[8] HONG J,FENG B,WU Y,et al.Do government grants promote innovation efficiency in China's high-tech industries[J].Technovation,2016(5):4-13.

[9] GOOLSBEE A.Does government R&D policy mainly benefit scientists and engineers[J].American Economic Review,1998,88(2):298-302.

[10] WALLSTEN S J.The effects of government-industry R&D programs on private R&D: the case of the small business innovation research program[J].Rand Journal of Economics,2000,31(1):82-100.

[11] 余泳泽.创新要素集聚、政府支持与科技创新效率——基于省域数据的空间面板计量分析[J].经济评论,2011(2):93-101.

[12] FREDRIK B.Capital subsidies and the performance of firms[J].Small Business Economics,2000,14(3):183-193.

[13] 池仁勇.企业技术创新效率及其影响因素研究[J].数量经济技术经济研究,2003,20(6):105-108.

[14] 冯宗宪,王青,侯晓辉.政府投入、市场化程度与中国工业企业的技术创新效率[J].数量经济技术经济研究,2011(4):3-17.

[15] 张帆,孙薇.政府创新补贴效率的微观机理:激励效应和挤出效应的叠加效应——理论解释与检验[J].财政研究,2018(4):48-60.

[16] ARROW K J.Economic welfare and the allocation of resources for invention[A].The rate and direction of inventive activity: economic and social factors[C].National Bureau of Economic Research,Inc.,1962.

[17] 李平,刘利利.政府研发资助、企业研发投入与中国创新效率[J].科研管理,2017, 38(1):21-29.

[18] 龚立新,吕晓军.政府补贴与企业技术创新效率——来自2009-2013年战略性新兴产业上市公司的证据[J].河南大学学报(社会科学版),2018,58(2):22-29.

[19] 许福志,徐蔼婷.中国创新两阶段效率及影响因素——基于社会资本理论视角[J].经济学家,2019(4):71-79.

[20] 黎文靖,郑曼妮.实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J].经济研究,2016(4):60-73.

[21] 孔东民,刘莎莎,王亚男.市场竞争、产权与政府补贴[J].经济研究,2013(2):55- 67.

[22] 姜付秀,黄磊,张敏.产品市场竞争、公司治理与代理成本[J].世界经济,2009(10):46-59.

[23] 应梦洁,曾绍伦.政府补贴对西部地区制造企业创新活动的影响[J].财经科学, 2017(12):120-129.

[24] 薛安伟.跨国并购对企业管理效率的影响研究——基于倾向得分匹配方法的实证分析[J].国际贸易问题,2018(3):24-36.

[25] 吕冰洋,毛捷.高投资、低消费的财政基础[J].经济研究, 2014(5):4-18.

[26] 陈斌开,林毅夫.发展战略、城市化与中国城乡收入差距[J].中国社会科学,2013(4):81-102.

[27] HANSEN B E.Threshold effects in non-dynamic panels: estimation, testing, and inference[J].Journal of Econometrics,1999,93(2):345-368.

[28] 刘军,王旭,张东潇.企业动态技术创新能力与债权人治理极限——来自高科技上市公司的经验证据[J].宏观经济研究,2015(8):106-116.

[29] 杨继生,阳建辉.行政垄断、政治庇佑与国有企业的超额成本[J].经济研究,2015 (4):50-61.