0 引言

动态能力理论自20世纪90年代提出以来,就其概念内涵和理论边界等问题的探讨与争论仍然不断,国内外已有文献对其进行了综述性回顾,从多个维度梳理了其内涵和研究视角[1-3],这些文献已经初步厘清了动态能力的部分概念。但是,目前对动态能力的回顾性研究缺少直观、可视化和概览性分析,缺少对理论发展进程中重要节点、转折性研究、研究热点及领先研究国家(地区)机构等的直观掌握,基于文献计量方法的动态能力研究并未出现在国内期刊中。与此同时,随着移动互联网、P2P、大数据和区块链等技术的发展,企业管理环境发生了巨大变化,分享经济等新概念出现,基于新技术的新兴商业模式和组织模式兴起,传统企业和行业受到冲击的同时也借机寻求变革。新经济环境下,动态能力研究既是对企业理论的发展,又是对解释和指导新兴企业组织模式的理论探索,因此亟需更新动态能力理论认知。基于此,本研究利用文献计量软件CiteSpace,对1990-2018年动态能力领域研究文献进行知识图谱分析,掌握其研究现状和热点,为未来研究指明方向。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

本研究基于文献计量分析,即通过对学者已发表文献进行统计分析,从而识别出某一学科或研究领域的演进趋势和发展动态[4,5]。在文献搜集和整理阶段,基于多棱镜文献分析法[6],因为其可以提供一个清晰的文献回顾过程,该方法分为4个步骤:识别阶段、筛选阶段、资格确定阶段和选择阶段。

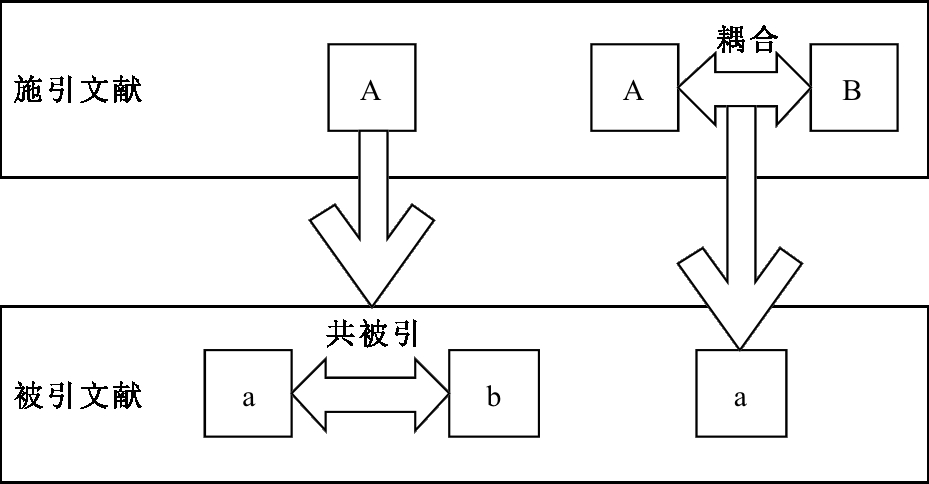

在分析工具方面,选择CiteSpace作为文献分析工具。CiteSpace是美国Drexel大学陈超美教授[7]与大连理工大学WISE实验室联合开发的科学文献分析工具,该软件可以对文献进行可视化分析,形成知识图谱,发现某一学科或研究领域进展与热点,其原理是通过词共现或文献共被引(co-ciation)进行一定的文献计量学分析[8]。文献共被引是指在同一篇文章中两篇文献同时被引用的频率[9],如果两个文献同时在同一篇文章参考文献列表之中就记为一次共被引,这种方式更加关注文章和作者本身,有助于发现研究领域的发展进程,但对文章与作者间的连接关系关注不够[1]。因此,为弥补文献共被引方法的不足,本研究在共被引分析基础上增加对文献耦合关系的分析,当两篇文献存在至少一个共同引文时,即视为存在耦合关系。如图1所示,是文献共被引与文献耦合的区别。

图1 文献共被引与文献耦合

注:VOGEL R, GUTTEL W H. The dynamic capability view in strategic management:a bibliometric review[J]. International Journal of Management Reviews, 2013, 15(4): 426-446.

1.2 数据来源

基于Web of Science信息检索平台,限定为“核心合集”数据库,以“dynamic capability”为主题关键词,检索时间范围定为1990-2018年全部英文文献,检索日期为2018年3月21日,共检索到811篇文献。

另外,应用中国知网(CNKI)平台,限定为核心期刊和CSSCI期刊,搜索主题为“动态能力”,时间范围为1992—2018年,检索日期为2018年3月29日,共1 716篇,筛选后得到1 400篇文献。

基于CiteSpaceV版本,分析筛选后的核心文献,从发文国家、发文机构、发文学科、核心作者、文献共被引、文献共被引聚类、文献耦合网络和关键词共现等视角进行分析。

2 数据分析

2.1 时空与学科分析

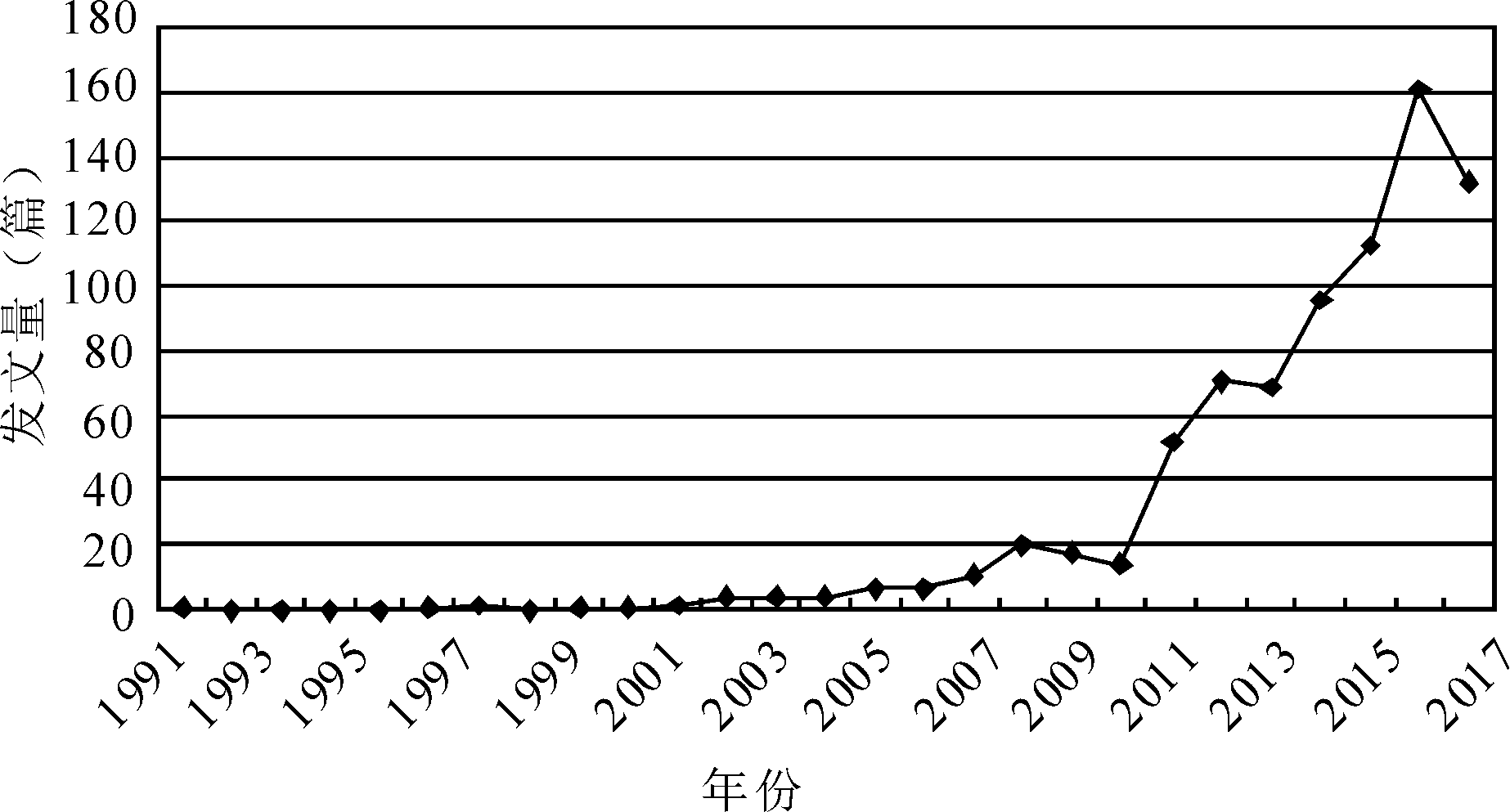

图2是动态能力领域WOS发文量年度分析,以此为基准分析动态能力研究发展历程。由于文献检索时2018年仅有3个月的发文量21篇,未足一年,故而不作统计。同时,结合对文献突现值(Burst detection,意指一个变量的值在短期内有很大变化,证明这一研究处于该领域转折点)的分析结果,依照时间顺序,将动态能力研究分为以下4个阶段:

①阶段一(1991-2000年)。自1990年Teece、Pisano和Shuen首次提出动态能力概念后,直到2000年一直处于平稳发展状态;②阶段二(2000-2006年)。该领域研究迎来了第一个上升期,转折点是Eisenhardt和Jeffery[10]于2000年发表的文章《Dynamic Capabilities: What are they》,该文献的突现值位居全部被分析文献之首(为33.36),文章从产品发展、战略制定和联盟3个视角对动态能力的界定引发了后续学者观注。另外,自2002年开始,中国、英国和法国等国学者加入了该研究领域,世界性讨论就此展开。如Zollo & Winter [11]从学习视角研究动态能力进化,发现其具有28.28的突现值,排名第二位;③阶段三(2006-2009年)。动态能力研究于2006年迎来第一个快速上升期,究其原因有二:首先,2006年前后出现了较全面的综述类回顾文章,如Zahra等[12]和Wang等[13]起到了承前启后的作用。其次,Teece[14]在《Strategic Management Journal》期刊上发表了对动态能力的深度解读性文章,是该领域被引频次最高的文章,突现值为22.57,排名第三位;④阶段四(2009年至今)。动态能力研究呈爆发式增长,这一年同时出现了3个中心性非常高的研究,分别是Macher & Mowery[15]发表的关于半导体生产中引进新技术过程这一类动态能力研究、Easterby等[16]对动态能力未来研究方向的探讨以及Ambrosini等[17]对其进行的理论思辨性研究。至此,动态能力已成为全球研究热点。

图2 WOS发文量年度分析

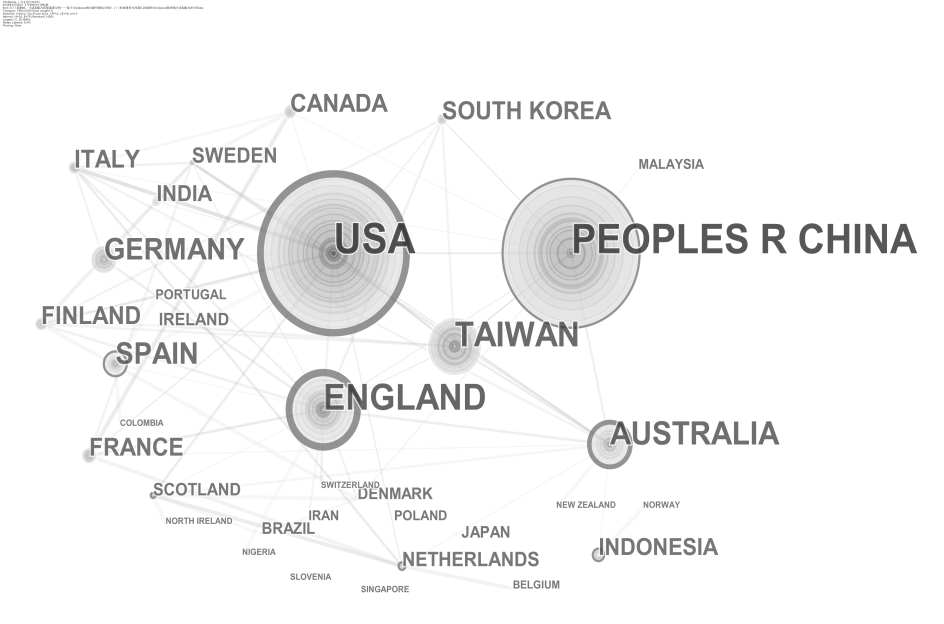

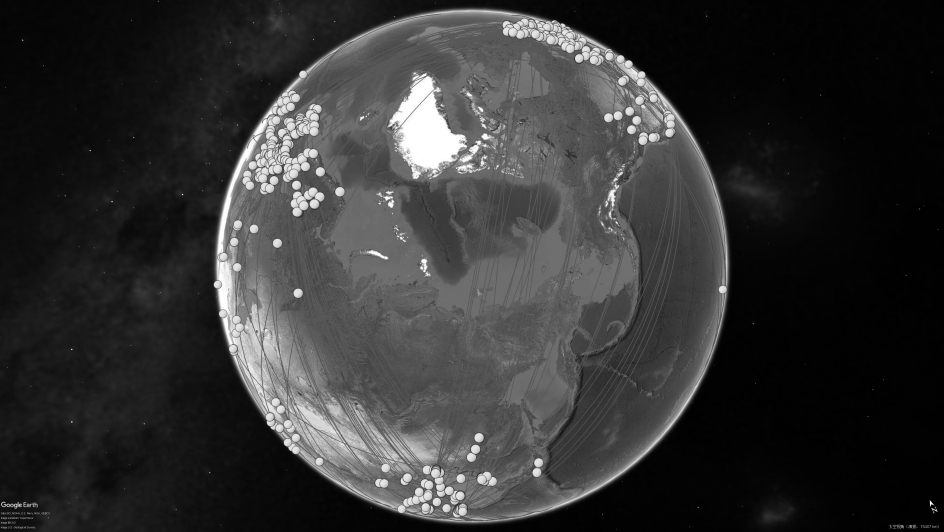

图3是发文国家(地区)合作网络,排名前三的分别是美国、中国和英国。动态能力研究于20世纪90年代始于美国,随后,中国与英国学者于21世纪初加入对话,自此开启了动态能力理论在全球范围的探讨。随后,日本、中国台湾、意大利、新加坡、德国和法国等国家和地区学者逐渐从不同视角研究了该领域。至今,动态能力理论已成为全球范围共同关注的重要问题。如图4所示,动态能力主要研究力量在地域上构成了以美国、中国和欧洲为顶点的三角形。

尽管在国际期刊发文量上中国有166篇,仅次于美国的176篇,但在中介中心性上仅为0.08,位居第6位,而发表于本土期刊的文章有1 400篇之多。可见,现有立足于中国情景的动态能力研究非常丰富,但未能充分参与到国际对话中。另外,图5中,中国与其它国家的连接仅有9条,远少于美国,与发文量不及自己的英国也有一定距离,说明中国在参与该领域国际合作上仍显稚嫩。

图3 发文国家(地区)合作网络

图4 谷歌地球合作网络

图5和6是发文机构合作网络。图5中排名前五的研究机构分别是美国圣母大学(University of Notre Dame)、美国斯坦福大学(Stanford university)、台湾政治大学(National Chengchi University)、浙江大学和印度尼西亚建国大学(Bina Nusantara University)。图6中排名前十的发文机构分别是浙江大学管理学院、华南理工大学工商管理学院、南京大学商学院、复旦大学管理学院、吉林大学管理学院、重庆大学经济与工商管理学院、西安交通大学管理学院、中南大学商学院、四川大学工商管理学院和南开大学商学院。

基于合作图谱发现,无论是全球范围还是中国本土,机构之间均在寻求合作,并形成了一些机构间合作网络。如在国际上主要形成了以美国斯坦福大学、澳大利亚莫纳什大学和美国加州州立大学富勒顿分校为核心的3个合作网络;在中国主要形成了以浙江大学管理学院、南京大学商学院和华南理工大学工商管理学院为核心的3个合作网络。但是,更多发文机构间并未形成广泛的合作网络,呈现为单独的点或者两个机构间的合作关系。另外,尽管中国机构已经加入到国际合作中,如浙江大学与英国赫尔大学的合作、厦门大学与莫纳什大学的合作以及北京航空航天大学与韩国国立首尔大学的合作,但在国际上有较强影响力的中国机构仍然较少。

图5 全球发文机构合作网络

图6 中国发文机构合作网络

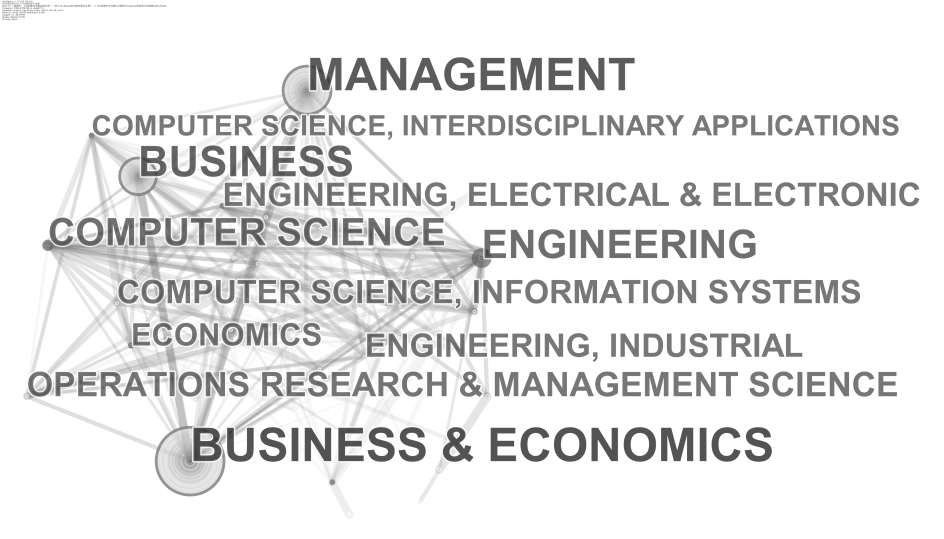

图7是发文学科共现图谱,可以看出,动态能力主要研究集中在经济学和管理学领域,另外也涉及部分计算机科学、信息系统和工程学研究。综合来看,动态能力理论研究是扎根于经济管理学领域的跨学科研究问题。

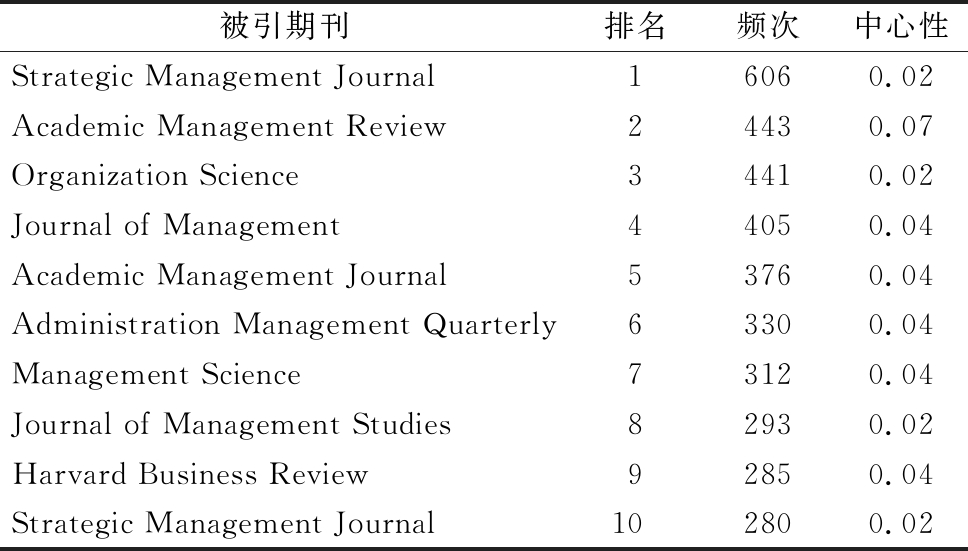

表1是发文期刊共被引情况,排名前十的期刊均为管理领域高影响因子期刊。从中可见,动态能力研究是管理学领域关注的核心问题。

图7 发文学科共现图谱

表1 共被引期刊频次Top10

被引期刊排名频次中心性Strategic Management Journal16060.02Academic Management Review24430.07Organization Science34410.02Journal of Management44050.04Academic Management Journal53760.04Administration Management Quarterly63300.04Management Science73120.04Journal of Management Studies82930.02Harvard Business Review92850.04Strategic Management Journal102800.02

2.2 核心研究节点分析

在掌握动态能力研究基本时空及学科划分后,本部分进一步分析该领域的核心节点,研究动态能力的知识基础。通过形成作者合作网络图谱、文献共被引网络与文献耦合网络,提炼出处于研究核心位置的学者及成果并介绍其主要思想。

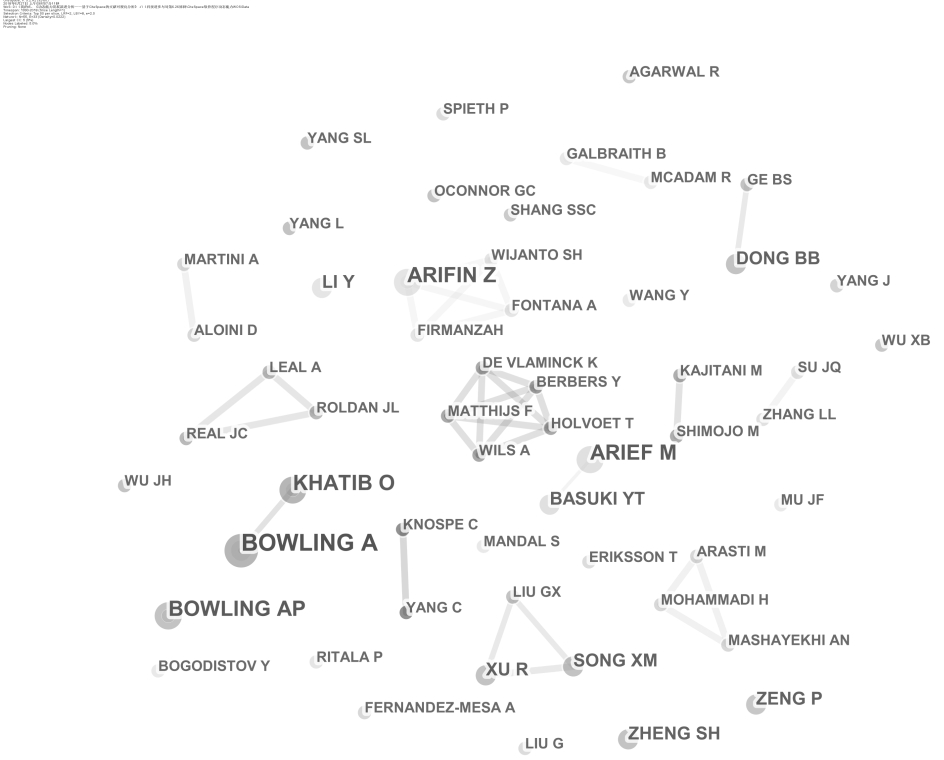

图8是全球化视角下的作者合作网络图谱,从中可见,在全球作者合作网络图谱中,不乏华人学者的身影,但是真正形成显著合作网络的仅有来自于湖北大学的研究团队,且文章多来源于武汉电子商务国际会议,未见显著的中外合作网络出现;另外,国内作者间合作网络比较分散,并未形成很好的合作,主要是以魏江、焦豪、江积海和苏敬勤为核心节点的合作网络。

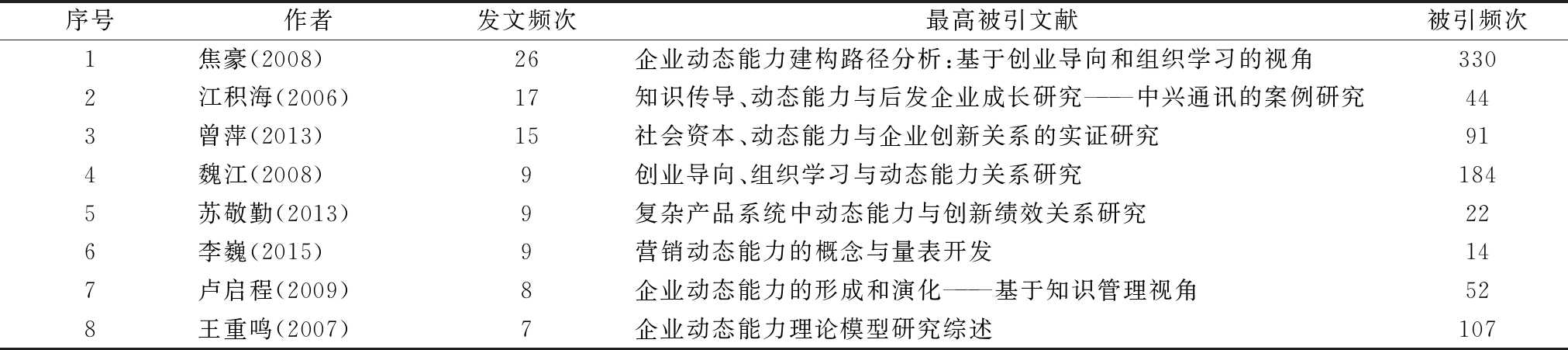

该领域排名前八的国内高产出作者及其高被引文献如表2所示。从中可见,基于发文量和被引频次综合排序后,位列第一的是北京师范大学经济与工商管理学院的焦豪[18],共26篇,其中最高被引的是《企业动态能力建构路径分析:基于创业导向和组织学习的视角》,该文以组织学习为中介变量,构建并验证了创业导向与动态能力间的关系。排名第二的是重庆大学经济与工商管理学院的江积海[19],共17篇,被引频次最高的是《知识传导、动态能力与后发企业成长研究——中兴通讯的案例研究》,其通过案例研究探讨了知识传导、动态能力与企业成长之间的逻辑关系。第三位是华南理工大学工商管理学院曾萍(2013),发文15篇,被引用最多的是《社会资本、动态能力与企业创新关系的实证研究》,将动态能力作为中介变量,解释了社会资本对企业创新的促进关系。第四位是浙江大学管理学院魏江,发文9篇,高被引文献为《创业导向、组织学习与动态能力关系研究》,该文由魏江与焦豪[20]合作完成,探讨了创业导向、组织学习与动态能力内涵及测度问题,并分析了三者之间的关系。第五位是大连理工大学管理与经济学部苏敬勤(2013),同样发文9篇,被引用最多的是《复杂产品系统中动态能力与创新绩效关系研究》,该文通过问卷调查,证明市场感知能力、多组织协同控制能力和组织学习吸收能力通过创新战略对产品创新绩效有显著作用。此外,李巍、卢启程和王重鸣等作者均在动态能力领域作出了重要贡献,见表2。

图8 全球作者合作网络图谱

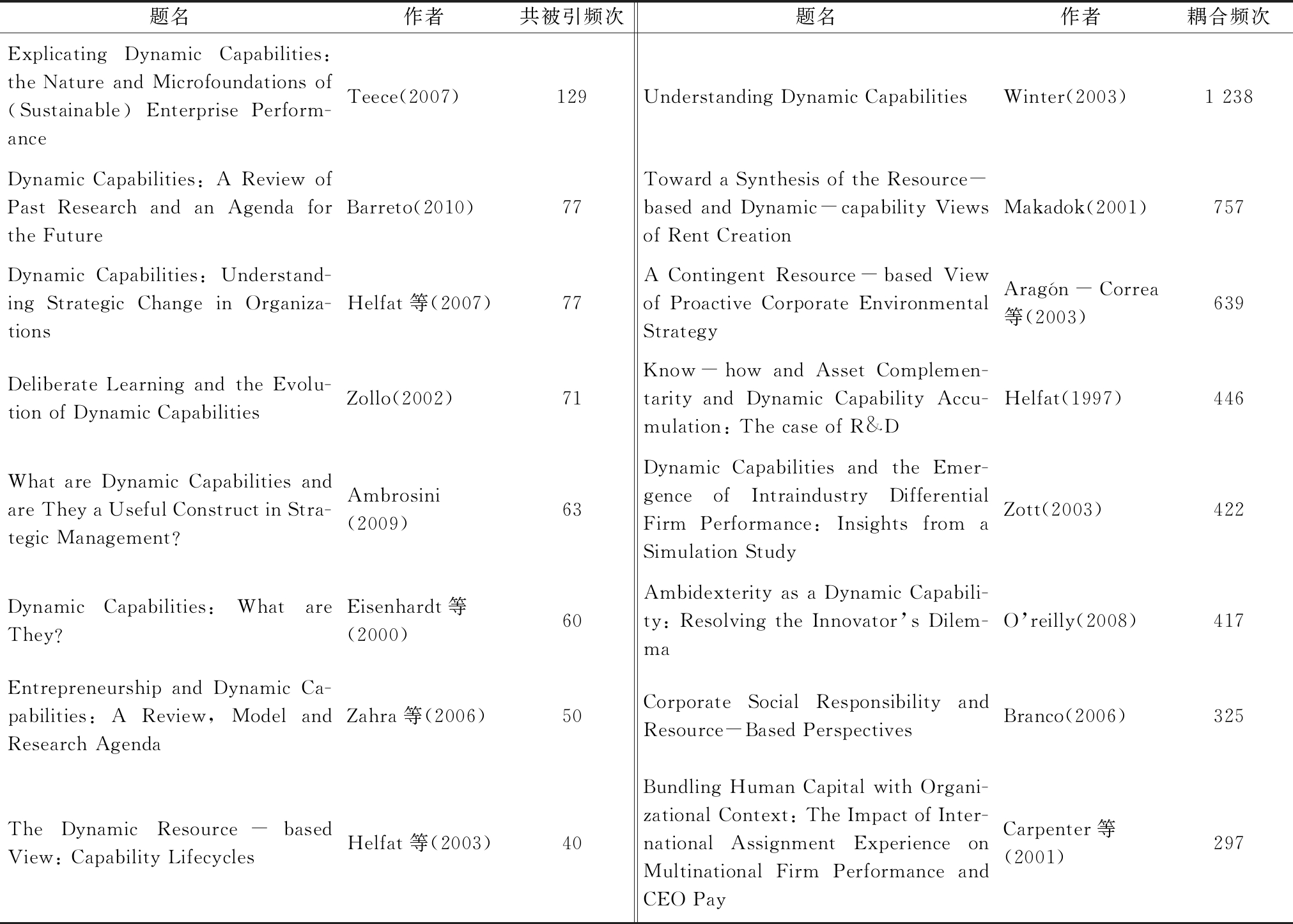

文献共被引和文献耦合分析都是识别学科领域研究的基础,二者可以相互验证和补充,使得分析结果更加完善和准确[21]。因此,本研究分别提炼出各自排名前十的文献题目和作者,删除重复文献,按频次降序排列展示于表3中。

表2 国内动态能力研究高频作者及其高被引文献

序号作者发文频次最高被引文献被引频次1焦豪(2008)26企业动态能力建构路径分析:基于创业导向和组织学习的视角3302江积海(2006)17知识传导、动态能力与后发企业成长研究———中兴通讯的案例研究443曾萍(2013)15社会资本、动态能力与企业创新关系的实证研究914魏江(2008)9创业导向、组织学习与动态能力关系研究1845苏敬勤(2013)9复杂产品系统中动态能力与创新绩效关系研究226李巍(2015)9营销动态能力的概念与量表开发147卢启程(2009)8企业动态能力的形成和演化———基于知识管理视角528王重鸣(2007)7企业动态能力理论模型研究综述107

表3 国际动态能力研究高被引文献及作者

题名作者共被引频次题名作者耦合频次Explicating Dynamic Capabilities: the Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Perform-anceTeece(2007)129Understanding Dynamic CapabilitiesWinter(2003)1 238Dynamic Capabilities: A Review of Past Research and an Agenda for the FutureBarreto(2010)77Toward a Synthesis of the Resource-based and Dynamic-capability Views of Rent CreationMakadok(2001)757Dynamic Capabilities: Understand-ing Strategic Change in Organiza-tionsHelfat等(2007)77A Contingent Resource-based View of Proactive Corporate Environmental StrategyAragón-Correa等(2003)639Deliberate Learning and the Evolu-tion of Dynamic CapabilitiesZollo(2002)71Know-how and Asset Complemen-tarity and Dynamic Capability Accu-mulation: The case of R&DHelfat(1997)446What are Dynamic Capabilities and are They a Useful Construct in Stra-tegic Management?Ambrosini(2009)63Dynamic Capabilities and the Emer-gence of Intraindustry Differential Firm Performance: Insights from a Simulation StudyZott(2003)422Dynamic Capabilities: What are They?Eisenhardt等(2000)60Ambidexterity as a Dynamic Capabili-ty: Resolving the Innovator’s Dilem-maO’reilly(2008)417Entrepreneurship and Dynamic Ca-pabilities: A Review, Model and Research AgendaZahra等(2006)50Corporate Social Responsibility and Resource-Based PerspectivesBranco(2006)325The Dynamic Resource-based View: Capability LifecyclesHelfat等(2003)40Bundling Human Capital with Organi-zational Context: The Impact of Inter-national Assignment Experience on Multinational Firm Performance and CEO PayCarpenter等(2001)297

研究基础一:动态能力概念界定。动态能力概念一直在被不断厘清与发展。Eisenhardt等[10]提出了动态能力重要构成元素,即“跨职能研发团队、新产品开发程序、质量控制程序、技术转移和/或知识转移程序及某些性能指标体系”。Winter[22]通过理论推演,认为动态能力是对企业普通能力的拓展、调试和创造。Helfat等[23]将能力创建、开发和成熟度结合起来,用于解释组织能力中异质性来源,并基于此提出了能力生命周期的概念(CLC,capability lifecycle),为分析动态能力提供了一个理论框架。更进一步,Teece[14]将动态能力界定为:企业通过对无形和有形资产的优化、组合、保护及必要条件下的重新设计,以达到感知和塑造机会与威胁、抓住机会、维持企业竞争力3个目标的能力,并提出每个环节对应的内涵与微观基础,认为Eisenhardt等提出的要素是动态能力微观基础的一部分。

研究基础二:动态能力与企业绩效。Makadok[24]提出资源基础观和动态能力观视角下资源选择和能力建设两个机制的相互作用模型。Carpenter等[25]基于资源基础观与动态能力观研究了CEO国际工作经验对企业绩效的影响。Zollo等[11]将组织学习和动态能力演进结合在一起,研究了组织发展动态能力作用机制,强调经验累积、知识表达和动态过程中知识编码的作用,认为动态能力是由这些学习机制共同进化形成的。

2.3 主要研究视角分析

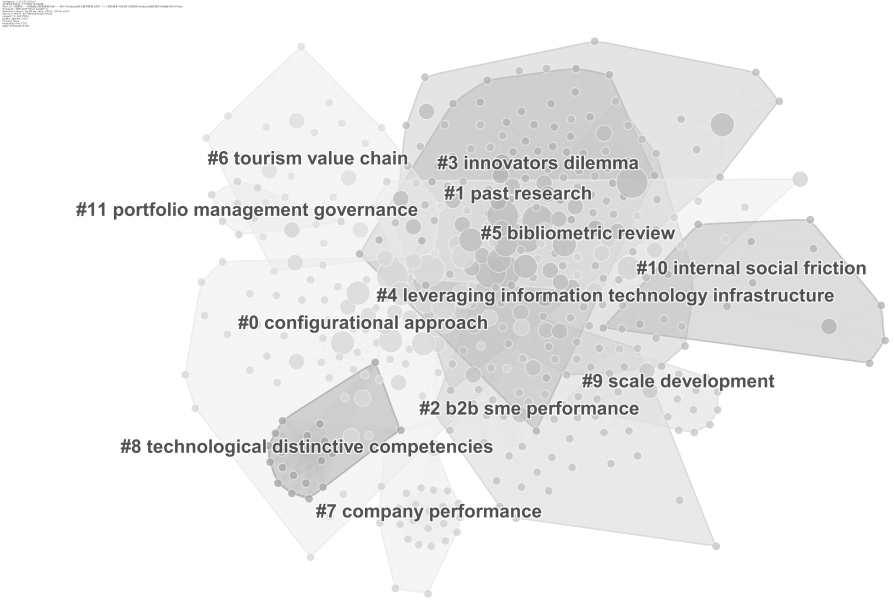

通过CiteSpace软件进行文献共被引聚类分析,共生成120个知识群聚类,其中包含多个独立的单个节点聚类,整体聚类结构模块性指数Q=0.727 6>0.3,表明划分出来的社团结构显著[26]。删除重复聚类(仅保留包含节点较多的知识群)后得到图9所示的聚类网络图谱,各聚类标签显示在图中,根据聚类大小,共有12个主要聚类(#0——#11)。

图9 文献共被引聚类图谱

表4展示了主要聚类大小、轮廓值及出现的高频词汇。

表4 主要聚类

编号大小轮廓值高频词0750.756dynamic capabilities; intellectual capital; effect; dynamic capability configurations; thought; information technology; project portfolio management; scenarios; it-enabled transformation1750.609insights; emergence; intraindustry; simulation study; differential firm performance; case study; bayesian inference; own causes; quasi-market environments; building2510.679performance; firm; organizational learning; operational capabilities; relationship; case; innovation; inte-gration; impact; marketing innovation; marketing3450.810impact; capability; firm performance; organisational capability; framework; late industrialising context; nissan south africa; top executive audits; hoshin kanri; learning processes; review4420.721mediating role; effect; intellectual capital; inter-organizational information systems; longitudinal study; dynamic capabilities; business strategy; aligning information technology; leaders performance; relationship5280.889corporate diplomacy; service science; structural equation; focus; strategic innovation ambidexterity; mar-ket orientations; developing organizational decision; dynamic innovation model; organizational perform-ance; future6260.896firm performance; impact; integrated information technology; effect; innovative capability; shared value creation; social capital; information technology; bibliometric analysis; approach absorptive capacity7250.983intellectual capital; effect; ecological sustainability; entrepreunerial process; role; findings; case studies; creating dynamic capabilities; company performance; role8200.985technological distinctive competencies; generation; organisational learning; determinants; information technology; organizational learning; determinant; managing capabilities; implications; dynamic innovation model examination; absorptive capacity9150.944impact; speed; technological competence development; npd program performance; role; structural equa-tion; innovation capability; exploitation capabilities; bibliometric review; competitive activity; empirical in-vestigation;10140.870firms; performance; evidence; pakistan; emerging economies; india; government; source; open innova-tion; complementing absorptive capacity; integrated dynamic capability view11100.989measurement; innovative performance; impact; subset; innovation portfolio management; portfolio; port-folio management; relationship; quantitative analysis; portfolio management

排名前五的聚类如下:聚类0标签为结构方法(configurational approach),主要从动态能力理论构建视角展开研究。Leiblein[27]辨析了资源基础观和动态能力观理论的基本定义、假设和主张。在此基础上,Arndt[28]认为,动态能力研究更需要关注3个方面,即过程、认知和基于决策的微观基础,强调动态能力本质上是一种进化结构。随后,Wilden等[29]将文献分析与访谈相结合,构建了名为“动态能力之家”的理论模型,从个人、业务单元和组织3个层面为动态能力观提供了理论分析整合模型。更进一步,Ritala等[30]探讨了动态能力的边界条件,并提出一种处理陌生问题的补充方法,即基于特别问题的解决视角。聚类1标签为过去研究(past research),主要围绕对动态能力的回顾展开,代表性学者有Zahra等(2006)、Wang等(2007)、Easterby等(2009)、Barreto等(2010)、Bustinza(2010)、Vogel等(2013)。

聚类2标签为中小企业B2B业务表现(b2b sme performance),主要从市场营销视角展开研究,重点关注动态能力对企业进入新市场与维持原市场的影响。O'Cass等[31]研究了创新和市场营销的作用,认为这两种功能可以在公司创造卓越的市场绩效方面发挥重要作用。实证数据源自澳大利亚和越南企业,结果显示,创新能力和营销能力在市场导向下对企业市场具有调节作用,并且市场导向在一定程度上调节了创业导向与创新和营销能力间的关系。Merrilees等[32]的研究则为企业在B2B环境下的营销策略提供了新视角,其开发了一个结构模型,将营销能力和营销绩效联系起来,这一模型在中小微企业间同样适用。Trainor等[33]对522家比利时企业进行调查,引入并实证检验了一个概念化电子营销模型。结果显示,市场和技术导向对电子营销能力具有重要作用,这种能力可通过提高客户保留度和满意度对公司业绩产生积极影响。

聚类3标签为创新者困境(innovators dilemma),研究重点关注企业二元性(ambidexterity)。由于资源比较稀缺,企业在发展过程中既不能仅关注现有能力的重复开发,也不能只集中于探索活动,只有找到一个平衡状态,寻求一种二元性,才能获得持续的高绩效[34]。O′Reilly等[35]基于Teece的感知(sensing)—获得(seizing)—重新配置(reconfiguring)框架,认为企业二元性是动态能力的一种,是破解创新者困境的重要工具。

聚类4标签为信息技术的杠杆作用(leveraging information technology infrastructure),关注信息技术作为一种动态能力在资源配置中的杠杆作用。Roberts等[36]研究了信息技术如何通过提升企业客户敏捷性促进企业竞争性研发活动,通过调查高科技企业营销主管验证了该理论模型。结果表明,基于网络的基础设施有助于提升企业客户感知能力,内部系统集成正向调节基础设施与企业客户响应能力间的关系。

3 结论与未来研究趋势

本研究通过分析发现,从时间上看,动态能力研究热度呈现逐渐上升趋势,并在2007年以后迎来爆发,中国学者加入对话时间为2000年前后,随后逐渐在国内发展起来。从目前学者分布地域结构看,美国、中国和欧洲学者是该领域的主要研究力量。从学科上看,动态能力是扎根于经济与管理学领域的跨学科研究问题。从核心学者角度看,Teece、Eisenhardt、魏江、焦豪和江积海等学者位于核心位置。从研究内容看,主要研究集中在动态能力理论阐释、企业二元性、技术创新杠杆作用和研究回顾等方面。但是,本研究分析发现尚存在以下问题亟待解决:

(1)中国学者在国际上关于动态能力的对话所占比重仍显不足。尽管在发文数量上中国学者有166篇,仅次于美国的176篇,但在中介中心性上仅为0.08,位居第6位,落后于美国、英国、澳大利亚、德国和西班牙,与意大利持平,而反观发表于本土期刊的文章则有1 400篇之多。可见,现有立足于中国情景的动态能力研究非常丰富,但未能充分参与到国际对话中。未来应继续加强该领域研究的国际化,拓展本土情景研究。

(2)学者、机构、国家间合作不够。分析可知,在发文机构、作者间及国家间合作网络上相对比较分散,合作并非十分紧密,形成了多个相对独立的孤岛。未来国内学者仍需不断寻求不同文化背景间的联合,加强合作。

(3)对新组织现象解释不够。Web 2.0时代,出现了员工企业内创业、平台型组织、分享经济组织等新企业管理环境。具体表现为海尔的平台化战略转型、和君咨询成员内部创业以及滴滴、Airbnb等分享经济组织模式实践发展,并在学术界得到持续关注。此类企业可以充分利用杠杆,在资源与能力不足情景下,通过学习、解构和共享等方式实现战略目标,提高自身竞争力。但是,针对这些现象的研究缺少有足够解释力的理论基础。而动态能力理论的核心思想是战略决定能力,关注企业竞争力动态更新,对企业适应新环境有重要指导意义。因此,动态能力理论理应对这些新兴组织模式和现象有充分的解释力,但目前并未有直接相关的研究出现。

[1] VOGEL R, GUTTEL W H. The dynamic capability view in strategic management: a bibliometric review [J]. International Journal of Management Reviews, 2013, 15(4): 426-446.

[2] 冯军政,魏江.国外动态能力维度划分及测量研究综述与展望[J].外国经济与管理,2011,33(7): 26-33+57.

[3] 宝贡敏,龙思颖.企业动态能力研究:最新述评与展望[J].外国经济与管理,2015,37(7): 74-87.

[4] PRITCHARD A. Statistical bibliography or bibliometrics [J]. Journal of Documentation, 1969, 25(4): 348-349.

[5] GARFIELD E. Citation indexes for science. a new dimension in documentation through association of ideas [J]. International Journal of Epidemiology, 2006, 35(5): 1123-1127.

[6] MOHER D, LIBERATI A, TETZLAFF J, et al. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the prisma statement [J]. PLoS Medicine, 2009, 6(7): e1000097.

[7] HU Z, CHEN C, LIU Z. Where are citations located in the body of scientific articles? a study of the distributions of citation locations [J]. Journal of Informetrics, 2013, 7(4): 887-896.

[8] 孟韬,王维.国际用户创新领域研究现状与热点的可视化分析[J].现代情报,2017,37(7): 131-137+177.

[9] SMALL H. Co-citation in the scientific literature: a new measure of the relationship between two documents [J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 1973, 24(4): 265-269.

[10] EISENHARDT K M, MARTIN J A. Dynamic capabilities: what are they[J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(1011): 1105-1121.

[11] ZOLLO M, WINTER S G. Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities [J]. Organization Science, 2002, 13(3): 339-351.

[12] ZAHRA S A, SAPIENZA H J, DAVIDSSON P, et al. Entrepreneurship and dynamic capabilities: a review, model and research agenda [J]. Journal of Management Studies, 2006, 43(4): 917-955.

[13] WANG C L, AHMED P K. Dynamic capabilities: a review and research agenda [J]. International Journal of Management Reviews, 2007, 9(1): 31-51.

[14] TEECE D J. Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance [J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(13): 1319-1350.

[15] MACHER J T, MOWERY D C. Measuring dynamic capabilities: practices and performance in semiconductor manufacturing [J]. British Journal of Management, 2009, 20(Supplement s1):S41-S62.

[16] EASTERBY-SMITH M, LYLES M A, PETERAF M A, et al. Dynamic capabilities: current debates and future directions [J]. British Journal of Management, 2009, 20(s1): S1-S8.

[17] AMBROSINI V, BOWMAN C. What are dynamic capabilities and are they a useful construct in strategic management [J]. International Journal of Management Reviews, 2009, 11(1): 29-49.

[18] 焦豪,魏江,崔瑜.企业动态能力构建路径分析:基于创业导向和组织学习的视角[J].管理世界,2008(4): 91-106.

[19] 江积海.知识传导、动态能力与后发企业成长研究——中兴通讯的案例研究[J].科研管理,2006(1): 100-106.

[20] 魏江,焦豪.创业导向、组织学习与动态能力关系研究[J].外国经济与管理,2008(2): 36-41.

[21] 邱均平,刘国徽.国内耦合分析方法研究现状与展望[J].图书情报工作,2014,58(7): 131-136+144.

[22] WINTER S G. Understanding dynamic capabilities [J]. Strategic Management Journal, 2003, 24(10): 991-995.

[23] HELFAT C E, PETERAF M A. The dynamic resource-based view: capability lifecycles [J]. Strategic Management Journal, 2003, 24(10): 997-1010.

[24] MAKADOK R. Toward a synthesis of the resource-based and dynamic-capability views of rent creation [J]. Strategic Management Journal, 2001, 22(5): 387-401.

[25] CARPENTER M A, SANDERS W G, GREGERSEN H B. Bundling human capital with organizational context: the impact of international assignment experience on multinational firm performance and ceo pay [J]. Academy of Management Journal, 2001, 44(3): 493-511.

[26] 陈悦.引文空间分析原理与应用: CiteSpace实用指南[M].北京:科学出版社,2014.

[27] LEIBLEIN M J. What do resource-and capability-based theories propose[J]. Journal of Management, 2011, 37(4):909-932.

[28] ARNDT F. Assessing dynamic capabilities: mintzberg's schools of thought [J]. South African Journal of Business Management, 2011, 42(1): 1-8.

[29] WILDEN R, DEVINNEY T M, DOWLING G R. The architecture of dynamic capability research identifying the building blocks of a configurational approach [J]. The Academy of Management Annals, 2016, 10(1): 997-1076.

[30] RITALA P,HEIMAN B,HURMELINNA-LAUKKANEN P.The need for speed—unfamiliar problems, capability rigidity, and ad hoc processes in organizations[J]. Industrial and Corporate Change, 2016, 25(5): 757-777.

[31] O'CASS A, NGO L V. Winning through innovation and marketing: lessons from australia and vietnam [J]. Industrial Marketing Management, 2011, 40(8): 1319-1329.

[32] MERRILEES B, RUNDLE-THIELE S, LYE A. Marketing capabilities: antecedents and implications for b2b sme performance [J]. Industrial Marketing Management, 2011, 40(3): 368-375.

[33] TRAINOR K J, RAPP A, BEITELSPACHER L S, et al. Integrating information technology and marketing: an examination of the drivers and outcomes of e-marketing capability [J]. Industrial Marketing Management, 2011, 40(1): 162-174.

[34] 张佳良,刘彧彧,林博.组织二元性的理论评述与未来研究展望[J].经济管理,2015,37(8): 181-188.

[35] O′REILLY III C A, TUSHMAN M L. Ambidexterity as a dynamic capability: resolving the innovator's dilemma [J]. Research in Organizational Behavior, 2008, 28: 185-206.

[36] ROBERTS N, GROVER V. Leveraging information technology infrastructure to facilitate a firm's customer agility and competitive activity: an empirical investigation [J]. Journal of Management Information Systems, 2012, 28(4): 231-270.