0 引言

在中国生态文明建设的时代背景下,社会对环境问题日益关注。作为高资源、高能耗主体的中国智能制造企业,必须重视其决策行为和生产行为对外部环境的影响。从持续发展角度来看,企业绿色技术创新是解决环境问题的必要途径[1]。但随着创新的复杂性与不确定性不断增加,仅依靠企业自身进行有效创新愈发困难。基于此,中国智能制造企业需要找寻合作伙伴,通过知识转移和异质资源获取等手段达到降低成本、提升绩效的目的。因此,企业面对中国经济由高速发展向高质量发展的转变,需要利用外部网络关系选择适宜的绿色技术创新方式。

企业技术创新活动受到外部资源的制约,需要通过外部网络关系对所获知识与企业自身能力水平进行调整[2]。外部网络关系是创新型产业主体通过协议所构成的具有信任、连带、持久和稳定特性的社会关系[3]。相关理论研究也证明在外部网络关系中的形式与地位对企业技术创新具有直接影响[4]。然而,以往研究大多只关注关系强度[5]、关系结构[6]等单一层面对技术创新的影响,而对两者双重关系的关注不足。更重要的是,对于外部网络关系如何影响企业绿色技术创新,仍缺乏重点研究和明晰解释。同时,组织惯性作为典型的适应性行为,是企业的行为与认知导向,直接作用于智能制造企业与外部网络关系中的知识搜索、资源转移活动,从而推动差异化绿色技术创新选择[7]。因此,有必要从组织惯性视角探究外部网络关系对绿色技术创新的影响。

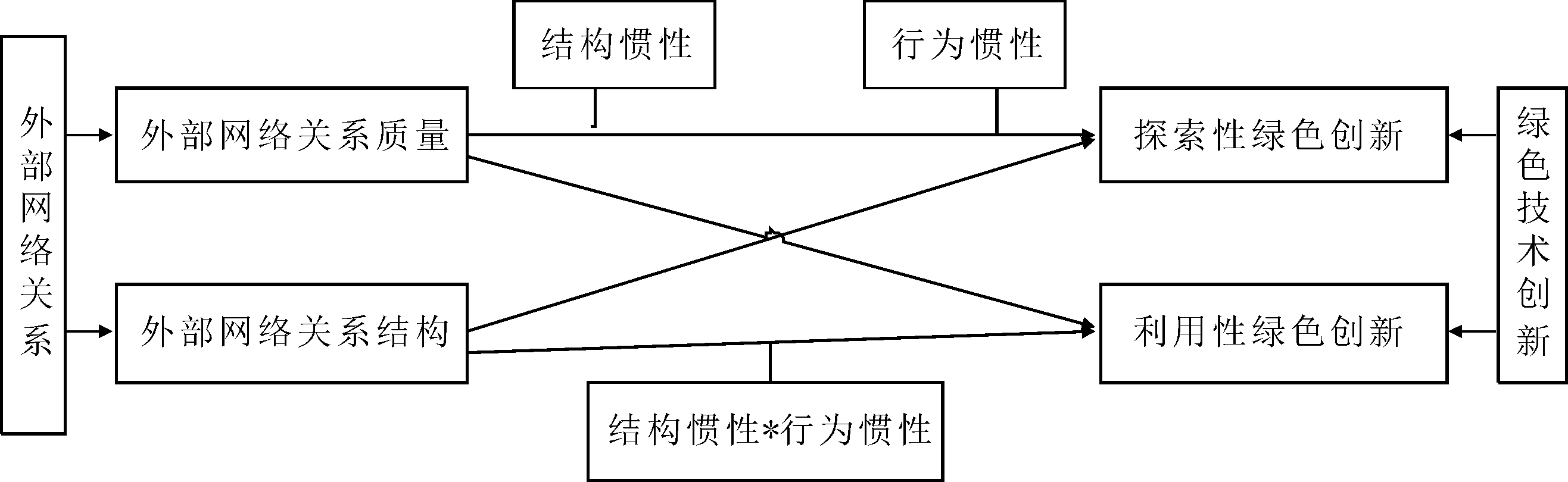

鉴于此,本文基于资源基础理论和社会网络理论,以外部网络关系和组织惯性为聚焦点,一方面探究外部网络关系的根源性表现,揭示不同类型外部网络关系对探索性和利用性绿色创新的影响差异性;另一方面,探索组织惯性在外部网络关系对绿色技术创新影响过程中的调节作用。揭示外部网络关系影响绿色技术创新的内在原因,对指导网络平稳运行更具解释力和预测力。

1 理论基础与研究假设

本文认为外部网络关系作为企业与外界进行资源交互的重要渠道,可使企业在产业集群中吸取优质资源并促进技术进步,从而对企业绿色技术创新活动产生重要影响。同时,结合组织演化理论的观点,组织惯性掌控企业内部经营运转模式,影响外界异质知识的吸收与整合。因此,组织惯性作为一种调节机制,又调节着外部网络关系对绿色技术创新的影响。

1.1 绿色技术创新

理论层面,近年来对于绿色技术创新的研究日益增多。部分研究集中于绿色技术创新的内涵界定,以James[8]、Wissal等[9]为代表的学者认为其突出特点在于考虑经济性的同时致力于环境保护。在内涵界定的基础上,Antonio等[10]针对产品或服务实现过程中的能源节约利用,将绿色技术创新分为“产品创新和工艺创新”[11-12]或“产品创新、清洁工艺和末端治理[13-15]”。但是,上述维度划分基于创新内容的不同,没有涉及创新强度的差异[16]。本文考虑不同创新强度,依据双元创新理论,将绿色技术创新分为探索性绿色创新和利用性绿色创新。探索性绿色创新是指通过对产品进行根源性探索,依托新知识和信息对技术进行结构性转换[17],构建全新高效、清洁的生产体系。利用性绿色创新具有连续性和适应性特征[18],是在原有资源基础和现有产品结构上进行的技术更新和完善,既能提高资源利用效率,又能减轻生态环境污染。本文认为,探索性绿色创新以未来市场预期为导向,致力于开发节约资源、保护环境、清洁健康的全新产品;利用性绿色创新是在原有技术轨道上改进产品性能,降低现有产品能源消耗的同时增强可循环利用性。

1.2 外部网络关系与绿色技术创新

企业应当全面权衡经济发展和环境保护之间的关系,在追求利润的同时保护生态环境。而绿色技术创新要在充分利用已有资源进行利用性创新以保持现有竞争优势的同时,积极探索新知识、拓展新技术以满足未来发展需要。从资源基础理论出发,外部网络关系所获取的异质性知识资源和交互情感资源等对企业绿色技术创新具有重要影响[19]。群内关系网络节点具有较高的密集性和信任度[20],而群外关系网络由于跨越了地理空间边界,具有稀疏性和较低的情感性[21]。因此,外部网络关系本质上具有质量与结构二项性。为全面衡量上述特征,本文从外部网络关系质量和外部网络关系结构两个维度度量外部网络关系。

外部网络关系质量是指企业与创新合作伙伴基于合作双赢的预期而进行的双向交流[22]。考虑到外部网络关系的紧密程度和维系意愿,可以将其划分为网络关系强度和网络关系深度。关系强度是指网络内部成员间密切程度与互动频率,强调网络成员间紧密度和依赖度;关系深度是指合作伙伴间接纳程度和长期合作意愿,表现为合作伙伴间充足的信息交流和持久的关系维系。外部网络关系结构强调网络中节点间分布与构成。由于合作主体间知识资源和价值信息存在差异,导致网络中节点分布具有随机性,其中心度和开放度成为影响企业经济绩效和环保行为的重要因素。网络中心度是指企业在集群网络所处的关键地位和合作主体数目;网络开放度是指企业与网络外部企业的交流频率与范围,开放度高的企业可以接触更多群外企业。已有研究关于外部网络关系对绿色技术创新影响作用的争议较多,以Granovetter[20]为代表的学者偏向于强外部网络关系有利于绿色技术创新发展。相反,Ronald等[23]认为,强关系限制了异质资源流动,而弱关系更有利于网络边界拓展与新技术产生。因此,本文考虑外部网络关系与企业绿色双元创新不是简单的线性关系。

(1)外部网络关系和探索性绿色创新。 就外部网络关系质量而言,从短期来看,关系强度在维系合作关系稳定性的同时,提高异质性资源获取能力,为绿色创新技术的形成和绿色创新产品的实现创造条件。关系深度的增加使得企业能够获取更广泛的知识和新奇思想,信息的多样性和异质性得以提升,从而推进探索性绿色创新。从长期来看,首先,外部网络关系质量的持续增强所产生的高关系网络联结会使所获资源同质化[24],降低信息多元化,不利于企业获取绿色技术创新所必需的知识与信息。其次,过度的外部网络关系深度会导致路径依赖程度较高,降低资源搜寻宽度与广度,增加知识敛缩效应。随时间推移,敛缩效应愈加明显,出现创新延迟现象,遏制企业探索性绿色创新能力。

此外,企业通过外部网络关系结构所获得的非层级式或分布式资源,有利于企业开展探索式绿色创新活动。究其原因,探索式绿色创新与企业现有知识存在较大差异,需要与外界进行更加深入的交流与互动,因此,处于交流与合作的中心位置将有助于企业知识获取与创新机会发现[25],可以从根本上产生新想法和新思路,实现能耗降低和废物循环再利用。网络中心度更高的企业将拥有更多战略性稀缺资源,并获得人力、资金、信息等异质性资源的战略性支持,也更容易获得全新的绿色创新知识。而网络开放度的提高,能够使企业拥有广泛流畅的创新信息,以缓解组织资源的内部约束[26],有助于企业技术创新能力提升与创新速度加快。因此,提出如下假设:

H1a:外部网络关系质量对探索性绿色创新具有倒U型影响;

H1b:外部网络关系结构对探索性绿色创新具有正向影响。

(2)外部网络关系和利用性绿色创新。 外部网络关系质量代表企业与网络其它节点的联结强度与深度,在信息、知识沟通交流的数量与质量方面发挥着关键作用[27]。网络关系强度的提高意味着企业与网络间其它节点之间保持着密切联系和亲密合作,降低了绿色创新的外部交易成本,提高了双方交易的互惠性。网络关系深度的增加能够提高沟通效率,降低信息交流的不对称性和模糊性,其所形成的资源效应能够反映市场对绿色产品的需求[22]。但是,外部网络关系质量超过一定阈值时,会制约企业对新知识的利用和实现能力,从而产生负面效应,抑制利用性绿色创新。一方面,过于频繁的互动会增加关系维系成本,当生产成本超出研发获益时,会遏制企业对资源的整合利用,从而制约利用性绿色创新能力;另一方面,过高的外部网络关系导致资源冗余和信息掣肘,对外界知识产生挤出效应并形成技术壁垒,从而减弱企业通过技术改进实现产品绿色成本最小化和废物产出最小化的可能。

就外部网络关系结构而言:①企业处于外部网络中心位置,能够促使其对市场的潜在需求信息进行认知与了解,并给企业带来非冗余性资源;②网络开放性的提高促进了企业与外界的交流,通过知识共享与交流提高了企业利用性创新的可能。这种可能性也恰恰源于知识的联结经济,有利于价值型信息的获取,使得企业实现降低废物和污染的同时提升经济利润。适度的外部网络关系结构会以知识实现形式支撑利用性绿色创新,但是,超过某一临界值时,无论是网络中心位置还是网络开放度,都会产生抑制作用。一是过度的外部网络关系结构会对多重联结所吸收的资源产生依附现象,无法灵活运用资源响应内部技术变动;二是外部网络关系结构的大幅提升,会使企业现有资源与外部价值信息交互强化,导致知识配置的偏好范围着重于新技术开发,新产品的创新优先权遏制了现有绿色产品改进与提升。因此,提出如下假设:

H2a:外部网络关系质量对利用性绿色创新具有倒U型影响;

H2b:外部网络关系结构对利用性绿色创新具有倒U型影响。

1.3 组织惯性的调节作用

智能制造企业的绿色技术创新行为根源于企业自身学习能力,但由于外部市场的动荡性,呈现出不稳定性和高风险性,需要考虑企业自适应行为匹配外部环境变迁。组织惯性作为企业适应性行为的代表特征,具有“非理性-惰性”和“理性-适应性”两种特点[28]。理论界认为,组织惯性是组织运行一段时间后消除外源刺激,通过组织内原有思维模式或重复行为惯例,偏好原有轨迹运作的一种属性[29]。谢康等(2016)认为企业制度发展、控制系统完善和运营机制规范化,会导致行为僵化和组织惰性,遏制企业技术轨道跃迁。但也有部分学者认为,组织惯性有助于维持一致性和可靠性,便于协调企业内部感知和员工学习,强化外部网络关系,促进企业绿色创新能力提升[30]。然而,上述验证忽略了组织惯性的内部构成及不同类型在网络嵌入与绿色创新间关系影响的差异性,其内在逻辑需进一步厘清。本文将从结构惯性和行为惯性两方面出发,探讨组织惯性在外部网络关系与绿色技术创新间的调节作用。

1.3.1 结构惯性的调节作用

结构惯性是指由于企业外部环境、组织运行特征、现有产品工序等结构性指标偏好原有信息渠道,其固有的稳定属性导致的市场反应迟钝特征[31]。对探索性绿色创新而言,结构惯性增加了企业的重复性和稳定性。较弱的外部网络关系质量在结构惯性下会取得更好的探索性绿色创新绩效,这是因为弱外部网络关系质量更有助于多样化资源转移以满足企业对新奇技术的需求[32]。然而,随着企业规模不断扩大,与外界紧密程度不断加深,节点间呈现趋同现象,使得企业排斥开放性交流,同时也会加剧新旧知识之间的冲突。因此,本文认为外部网络关系质量对探索性绿色创新的促进作用在其处于一个中间水平时达到最大,此时企业会出现高水平的知识吸收和资源利用现象。

在外部网络关系结构下:①结构惯性的存在使得资源具有路径依赖性,无法针对非连续性变革进行自我调控,不利于企业内外部资源整合;②随着外部网络关系结构的稳步提升,较高的结构惯性导致外部新知识、新机会难以动摇原有技术水平,不利于探索性绿色创新的开展[33];③结构惯性的增强导致组织流程僵化,阻碍隐性知识的转移吸收。因此,本文认为较高水平的结构惯性对探索性绿色创新有显著弱化效用。因此,提出如下假设:

H3a:结构惯性在外部网络关系质量对探索性绿色创新影响中起负向调节作用;

H3b:结构惯性在外部网络关系结构对探索性绿色创新影响中起负向调节作用。

对利用性绿色创新而言:①适度的结构惯性会使企业拥有一定的抗压能力,其缓冲作用为异质性资源吸收提供渠道,提升资源转化效率。因此,当外部网络关系处于中间水平时,较高的结构惯性会促进利用性绿色创新;②较高的结构惯性使得企业通过可靠结构和正式制度控制组织系统,其行为具有可预见性、稳定性和规范性,从而对利用性绿色创新具有促进作用[34];③随着企业规模的不断扩大,受到结构惯性作用,积累了较多成功经验,更新知识库从而指导组织决策行为,支撑利用性绿色创新发展。因此,结构惯性越高,企业技术适应性越强,越有利于企业通过外部环境获取所需资源和信息,提升利用性绿色创新能力。因此,提出如下假设:

H4a:结构惯性在外部网络关系质量对利用性绿色创新影响中起正向调节作用;

H4b:结构惯性在外部网络关系结构对利用性绿色创新影响中起正向调节作用。

1.3.2 行为惯性的调节作用

行为惯性是指管理者或其他组织成员探索、评估环境时所形成的既有意识形态或心智模式,受制于现有信息架构和决策流程[35]。对探索性绿色创新而言,一方面,行为惯性强调对企业创新活动节点的限定效应,导致企业创新邻域内资源的同质化程度提高,不利于探索性绿色创新发展。另一方面,行为惯性依赖于企业发展的稳定状态,这种维系性活动虽然有助于知识整合活动,但也遏制了企业探索性创新行为。因此在企业具有较强的行为惯性时,外部网络关系质量与探索性绿色创新的倒U型关系会被显著弱化。

行为惯性较强的企业在新知识获取与利用方面存在显著劣势。首先,对于处于中心节点的企业而言,行为惯性的存在使得企业虽有能力却主观排斥与外界进行资源共享,外部新技术难以触动企业高管,不利于探索性绿色创新能力提升。其次,较高的行为惯性表明企业不愿进行大范围的知识存量变动,企业的自我封闭趋势愈加明显,节点间合作模式向稳定知识输出靠拢,限制探索性创新行为开展。因此,行为惯性与居中水平的外部网络关系结构的合并或交互作用会导致最低程度的探索性绿色创新。因此,提出如下假设:

H5a:行为惯性在外部网络关系质量对探索性绿色创新影响中起负向调节作用;

H5b:行为惯性在外部网络关系结构对探索性绿色创新影响中起负向调节作用。

对利用性绿色创新而言,在行为惯性的作用下,企业容易理解并接受组织内部的适应性行为。首先,行为惯性提升了合作关系稳定性,有利于企业通过外部网络关系获取知识,满足绿色创新能力的资源储备和信息需求。其次,较高的行为惯性可以帮助企业与外部环境相适配,通过核心组织的不断强化提高知识转化效率,保障外部网络的资源储量和信息流量[36]。最后,行为惯性的存在,意味着企业会优先巩固现存知识储备,指导企业利用外部网络关系进行资源识别与吸收,促进利用性技术水平提升[37]。

H6a:行为惯性在外部网络关系质量对利用性绿色创新影响中起正向调节作用;

H6b:行为惯性在外部网络关系结构对利用性绿色创新影响中起正向调节作用。

1.3.3 结构惯性与行为惯性的协同调节作用

基于假设H3、H5,结构惯性较强的企业具有明显的路径依赖性,同时,强行为惯性限定知识存量变动范围,二者相结合,结构惯性导致的知识趋同现象在行为惯性作用下效果被放大,通过外部网络关系所获取的价值资源与信息反而导致思维惰性,其创新滞后行为不利于探索性绿色创新开展。因此,本文认为在高结构惯性情境中,当行为惯性也处于较高水平时,会弱化外部网络关系与探索性绿色创新的关系。因此,提出如下假设:

H7a:结构惯性和行为惯性的交互作用在外部网络关系质量对探索性绿色创新影响中起负向调节作用;

H7b:结构惯性和行为惯性的交互作用在外部网络关系结构对探索性绿色创新影响中起负向调节作用。

基于假设H4、H6,结构惯性促使企业调整学习能力,保障资源获取与技术改进,而行为惯性可以巩固现有知识储备,提高知识转换效率,二者相结合,结构惯性保障现有知识识别与吸收,行为惯性强化资源消化与利用,其协同能力有利于企业在外部网路关系中建立高质量的关系纽带,促进利用性绿色创新能力提升。因此,本文认为结构惯性与行为惯性的交互作用正向调节外部网络关系与利用性绿色创新的倒U型关系。因此,提出如下假设:

H8a:结构惯性和行为惯性的交互作用在外部网络关系质量对利用性绿色创新影响中起正向调节作用;

H8b:结构惯性和行为惯性的交互作用在外部网络关系结构对利用性绿色创新影响中起正向调节作用。

综上,建构本文概念模型,如图1所示。

2 研究设计与实施

2.1 数据与样本

在中国由“制造大国”向“制造强国”战略转变的攻坚阶段,作为我国“十三五”规划的重点领域,智能制造企业作为战略性经济发展的“金钥匙”,其外部网络关系也愈发复杂。因此,以智能制造企业为研究样本,不仅具有理论代表性,还能满足中国国情需要。为保证问卷的有效性和可操作性,本文选择华南、华北、西南、西北、东北及东部沿海地区等有一定社会关系网络的城市(如济南、青岛、上海、杭州等)作为调研区域,选择175家对绿色技术创新需求较高的智能制造企业作为研究对象,发放问卷并展开调查。本次调研均采用实地考察的形式,将问卷统一编号后对管理者与普通职工进行调查,填完当即回收。同时,为减少测量误差,首先在杭州滨江国家高新技术产业开发区和杭州高校MBA学员中发放50份纸质问卷进行预调查,收回有效问卷36份,据此完成问卷修订和调整。调整后总共发放问卷600份,最终回收问卷512份,剔除无效问卷121份,有效回收426份,有效回收率为76.40%,基本满足实证研究要求。结果显示:电力装备行业占19.95%,新能源汽车制造行业占22.25%,新材料行业占11.76%,生物医药占12.28%,高性能医疗器械行业占14.07%,民营飞机行业占11.51%,其它行业占8.18%,研究样本具有较好的代表性,符合本文研究需要。技术人员占33.76%,基层管理者占29.67%,中层管理者占23.53%,高层管理者占13.04%;84.14%的受访者拥有大专及以上学历,能够正确理解并回答问卷中的问题。

2.2 变量定义与测量

为确保本文变量信度和效度,在对国内外研究成果进行有效梳理的基础上,筛选出相关变量的测量结构,针对企业特征进行改造,并根据预调研分析结果,对测量量表加以修正。采用Linkert7级量表进行测量,“1”表示“非常不同意”,“7”表示“非常同意”。

(1)外部网络关系。 外部网络关系(External network relationship,ENR)包括网络关系质量(Network relationship quality,NRQ)和网络关系结构(Network relationship structure,NRS)两个维度。外部网络关系质量测量参照Inpen&Tsang[19]的相关研究,由关系强度和关系深度两个指标构成。外部网络关系结构测量依据王松等(2013)、邵云飞等[26]的相关研究,由网络中心性、网络开放性两个变量进行度量。

(2)绿色技术创新。 绿色技术创新(Green technological innovation,GTI)的测量参考徐建中等(2017)、James等[8]编制的测量量表,针对探索性绿色创新(Exploratory Green Innovation,EGI)和利用性绿色创新(Utilization Green Innovation,UGI)两个维度进行测量。

(3)组织惯性。 组织惯性(Organizational inertia,OI)包括结构惯性(Structural inertia,SI)和行为惯性(Behavioral inertia,BI)两个维度。结构惯性测量参照Fonti和Maoret[30]的相关研究;行为惯性测量参照Narula[36]的相关研究。

(4)控制变量。 以往研究表明,企业背景信息(企业成立时间、企业规模)将影响企业绿色技术创新。不同背景信息的企业所受网络关系、组织惯性强弱可能存在较大差异。因此,本文选取企业成立年限、企业资产规模和企业员工规模作为控制变量。

2.3 同源偏差检验

由于调查采取实地考察的形式,填写过程中关键变量的题项都由同一被试者填写,可能存在同源偏差(CMV)问题。尽管数据获取过程中采用匿名填写的形式以降低同源偏差,并且设计了部分反向题目,但仍需检验问卷的同源偏差性。参照Podsakoff等[38]的做法,采用Harman单因素检验法检验问卷的同源性偏差。结果表明,非旋转因子分析的第一个主成分占总方差的21.070%,不占大多数,说明不存在明显的同源偏差问题。

3 实证研究与结果分析

3.1 信度与效度分析

本文采用SPSS 24.0统计软件对各变量的Cronbach′s α系数进行信度检验,结果显示所有变量的Cronbach′s α系数均大于临界值0.700,其内部一致性较高,即本量表的信度良好。通过KMO值和Bartlett球形检验得出,各变量的KMO值均大于0.700,Bartlett检验均为0.000,表明各变量中题项的相关性较强,可以作因子分析。

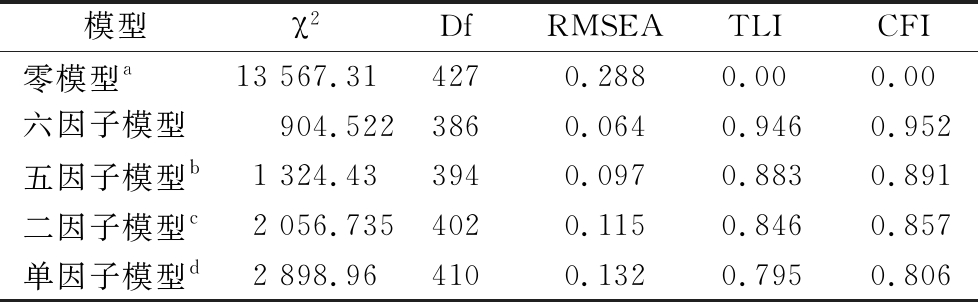

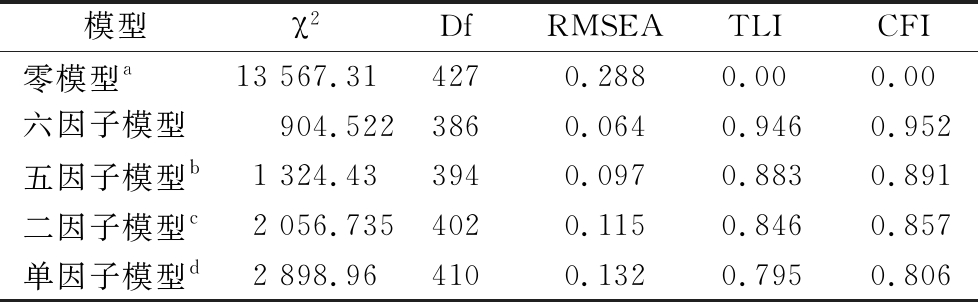

表1 量表区别效度

模型χ2DfRMSEATLICFI零模型a13 567.314270.2880.000.00六因子模型904.5223860.0640.9460.952五因子模型b1 324.433940.0970.8830.891二因子模型c2 056.7354020.1150.8460.857单因子模型d2 898.964100.1320.7950.806

注:n=391;*表示P<0.1,**表示P<0.05,***表示P<0.01,下同

a表示在零模型中,所有测量项目之间没有关系;b表示将探索性绿色创新和利用性绿色创新合并为一个潜在因子;c表示将外部网络关系(2个变量)和组织惯性(2个变量)合并为一个潜在因子,探索性绿色创新和利用性绿色创新合并为一个潜在因子;d表示将所有项目归属于同一个潜在因子

量表的效度主要包括收敛效度和区别效度。各测量变量与对应潜变量之间的标准化因子载荷均在0.001水平上显著,各潜变量平均方差萃取(AVE)均大于0.5,问卷具有很好的收敛效度;各因子的组合信度(CR)均大于0.7,结合平均方差萃取结果,满足平均方差萃取要求,模型质量理想。为了检验关键变量外部网络关系、绿色技术创新和组织惯性之间的区分效度以及各个测量量表的相应测量参数,本文采用AMOS21.0对关键变量进行验证性因素分析(CFA),在六因子模型、五因子模型、二因子模型以及单因子模型之间进行对比。结果表明,六因子模型吻合较好(χ2(180)=1000,p<0.01;RMSEA=0.064,CFI=0.952,TLI=0.946),并且该模型显著优于二因子模型和单因子模型的拟合优度,表明测量具有较好的区分效度。

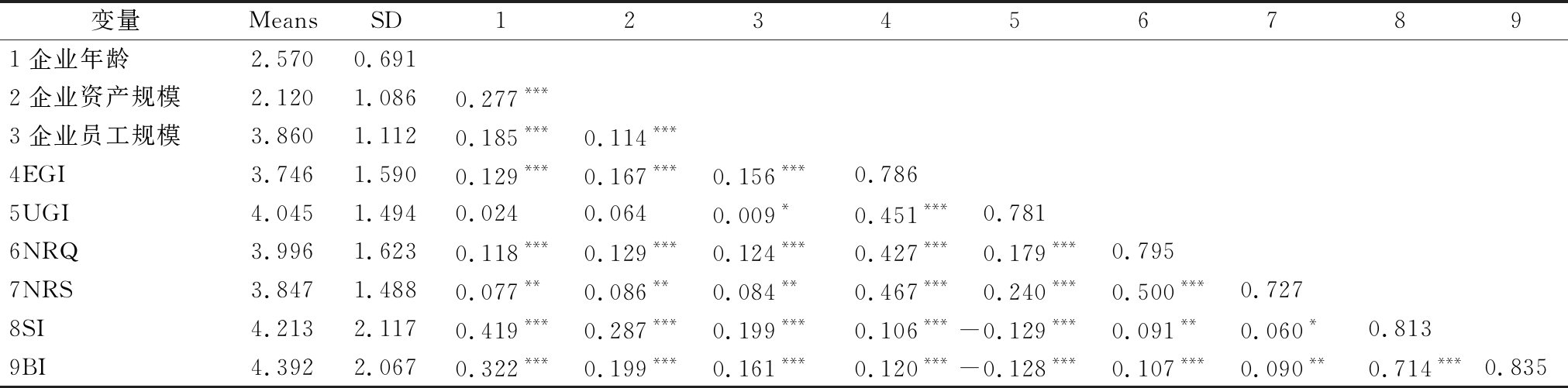

3.2 相关分析

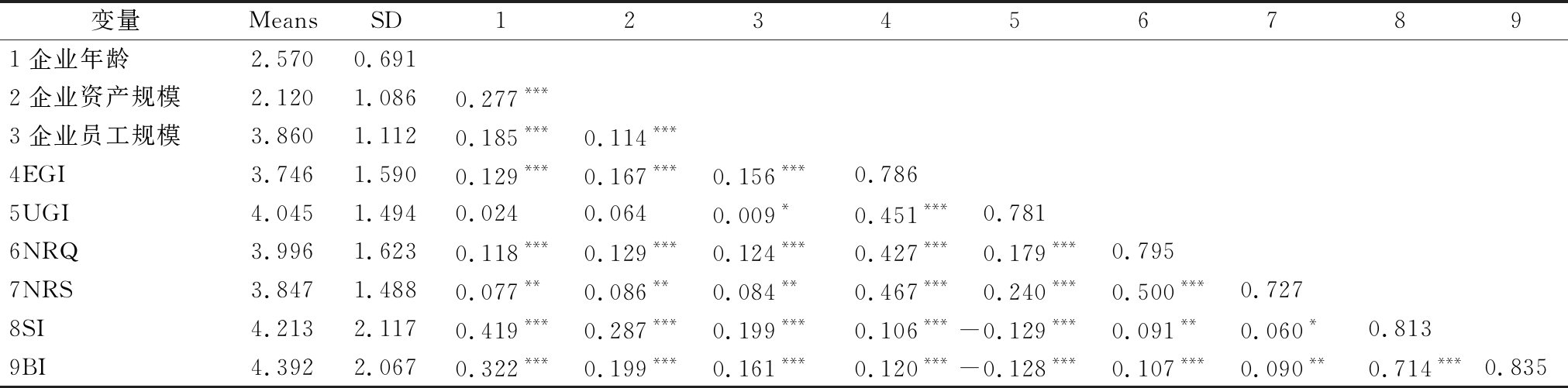

研究变量相关分析结果如表2所示。量表中各变量的相关系数均在0.700以下,方差膨胀因子(VIF)均小于上限10,容忍度大于下限值0.100,表明变量间不存在多重共线现象。各变量之间都存在一定程度的相关性,能够进行下一步的多层回归分析。

3.3 数据处理

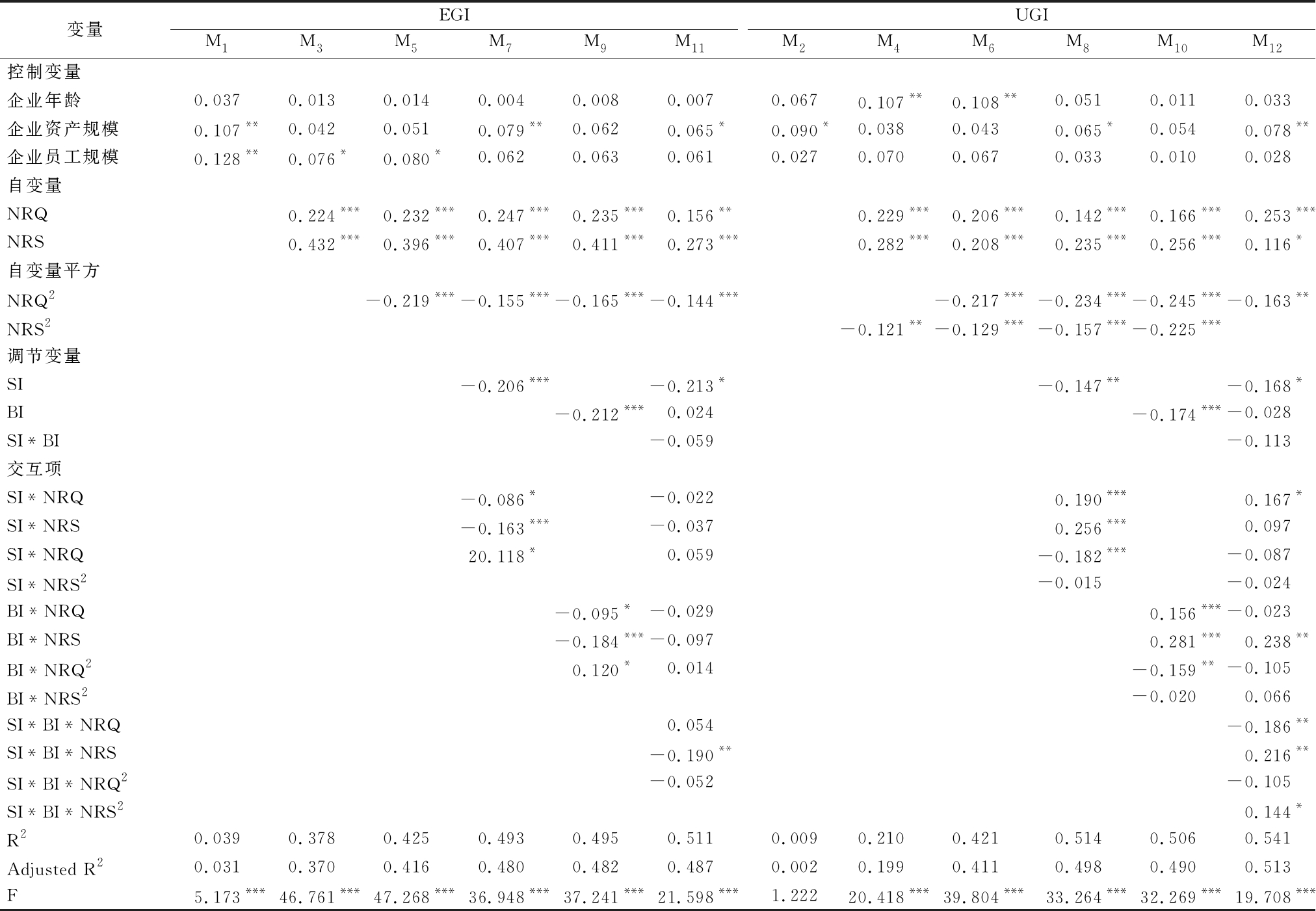

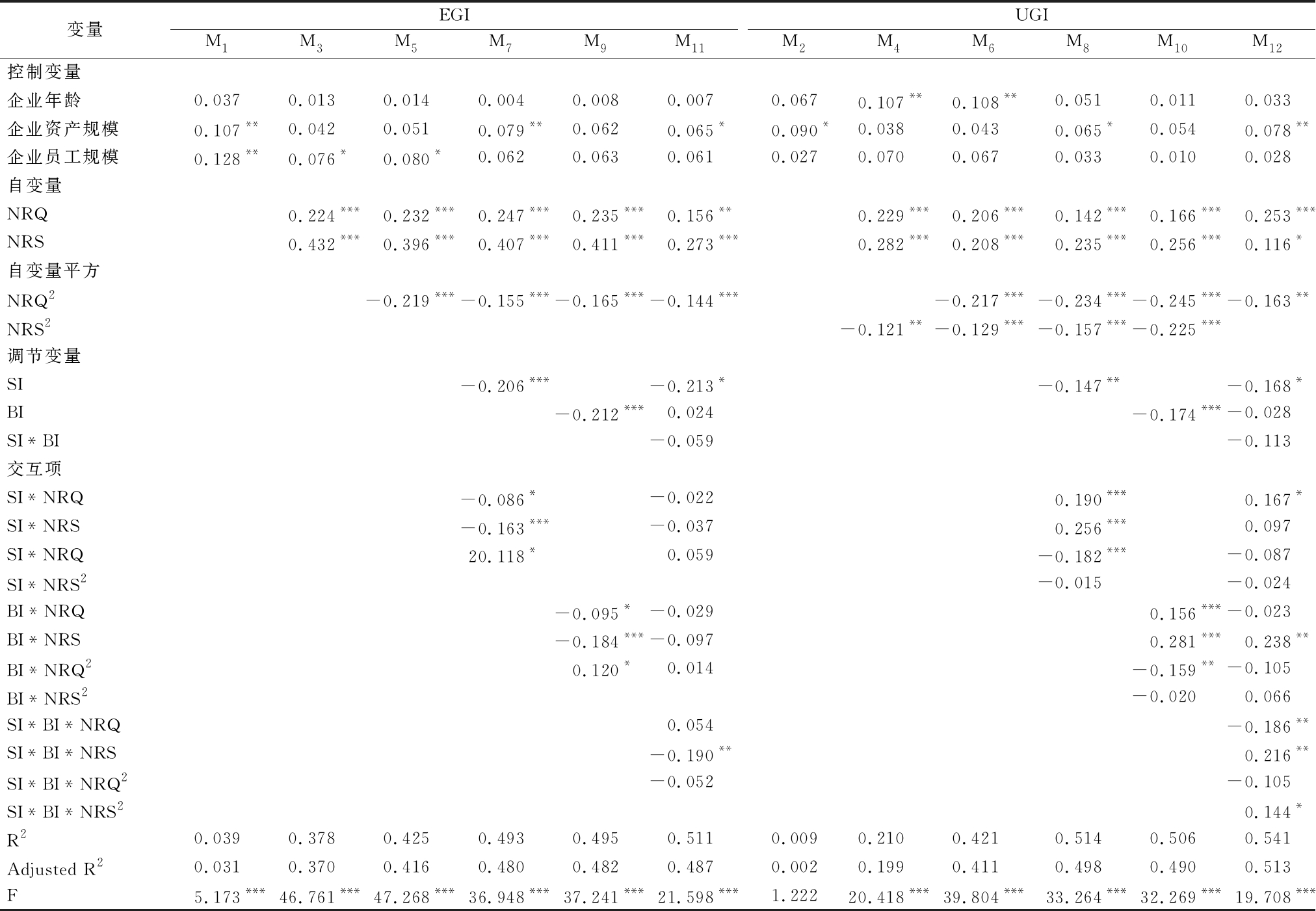

本文采取多层回归分析进行数据处理。为避免加入交互项后带来的多重共线性问题,对自变量及调节变量作中心化处理后再进行交互项乘积。本文共建立了12个子模型,回归结果如表3所示。通过模型M1-M12的F值可以看出,除M2的F值未通过检验外,剩余11个模型的F值均显著。

表2 均值、标准差与相关系数

变量MeansSD1234567891企业年龄2.5700.6912企业资产规模2.1201.0860.277***3企业员工规模3.8601.1120.185***0.114***4EGI3.7461.5900.129***0.167***0.156***0.7865UGI4.0451.4940.0240.0640.009*0.451***0.7816NRQ3.9961.6230.118***0.129***0.124***0.427***0.179***0.7957NRS3.8471.4880.077**0.086**0.084**0.467***0.240***0.500***0.7278SI4.2132.1170.419***0.287***0.199***0.106***-0.129***0.091**0.060*0.8139BI4.3922.0670.322***0.199***0.161***0.120***-0.128***0.107***0.090**0.714***0.835

注:对角线数据为AVE平均根值

表3 多层回归结果

变量EGIM1M3M5M7M9M11UGIM2M4M6M8M10M12控制变量企业年龄 0.0370.0130.0140.0040.0080.0070.0670.107**0.108**0.0510.0110.033企业资产规模0.107**0.0420.0510.079**0.0620.065* 0.090*0.0380.0430.065*0.0540.078**企业员工规模0.128**0.076*0.080*0.0620.0630.0610.0270.0700.0670.0330.0100.028自变量NRQ0.224***0.232***0.247***0.235***0.156**0.229***0.206***0.142***0.166***0.253***NRS0.432***0.396***0.407***0.411***0.273***0.282***0.208***0.235***0.256***0.116*自变量平方NRQ2-0.219***-0.155***-0.165***-0.144***-0.217***-0.234***-0.245***-0.163**NRS2-0.121**-0.129***-0.157***-0.225***调节变量SI-0.206***-0.213*-0.147**-0.168*BI-0.212***0.024-0.174***-0.028SI*BI-0.059-0.113交互项SI*NRQ-0.086*-0.0220.190***0.167*SI*NRS-0.163***-0.0370.256***0.097SI*NRQ20.118*0.059-0.182***-0.087SI*NRS2-0.015-0.024BI*NRQ-0.095*-0.0290.156***-0.023BI*NRS-0.184***-0.0970.281***0.238**BI*NRQ20.120*0.014-0.159**-0.105BI*NRS2-0.0200.066SI*BI*NRQ0.054-0.186**SI*BI*NRS-0.190**0.216**SI*BI*NRQ2-0.052-0.105SI*BI*NRS20.144*R20.0390.3780.4250.4930.4950.5110.0090.2100.4210.5140.5060.541Adjusted R20.0310.3700.4160.4800.4820.4870.0020.1990.4110.4980.4900.513F5.173***46.761***47.268***36.948***37.241***21.598***1.22220.418***39.804***33.264***32.269***19.708***

3.4 实证结果讨论

如表3所示,模型1、模型2为控制变量与因变量的回归结果,其中,企业资产规模和企业员工规模对探索性绿色创新(β=0.037,P≤0.05;β=0.128,P≤0.05)存在显著正向影响,企业年龄对探索性绿色创新(β=0.037,n.s.)无显著影响。企业资产规模和利用性绿色创新(β=0.090,P≤0.05)存在显著正向影响,企业年龄、企业员工规模与利用性绿色创新(β=0.067,n.s.;β=0.027,n.s.)均没有显著影响。

模型3、模型5检验了自变量外部网络关系质量及其平方项和外部网络关系结构一次项对探索性绿色创新的影响。模型3中回归分析结果显示,外部网络关系质量与探索性绿色创新为显著正向关系(β=0.232,P≤0.01),模型5显示外部网络关系质量平方项与探索性绿色创新呈现显著负向关系(β=-0.219,P≤0.01),说明外部网络关系质量与探索性绿色创新间存在显著的倒U型关系,假设H1a通过检验。外部网络关系结构与探索性绿色创新之间存在显著的正向关系(β=0.396,P≤0.01),假设H1b通过检验。

模型4、模型6检验了自变量外部网络关系质量和外部网络关系结构及其平方项对利用性绿色创新的影响。模型4中回归分析结果显示,外部网络关系质量、外部网络关系结构与利用性绿色创新之间均存在显著的正向关系(β=0.229,P≤0.01;β=0.282,P≤0.01),模型6中回归结果显示,外部网络关系质量平方项(β=-0.217,P≤0.01)和外部网络关系结构平方项(β=-0.121,P≤0.01)与利用性绿色创新间存在显著负向关系,方向的改变表明外部网络关系质量、外部网络关系结构对利用性绿色创新存在阈值效应,表明倒U型关系成立,假设H2a和假设H2b通过检验。

模型7检验了结构惯性在“外部网络关系—探索性绿色创新”之间的调节作用。回归分析结果显示,结构惯性×外部网络关系质量与探索性绿色创新间(β=-0.086,P≤0.1)存在显著负向关系,结构惯性×外部网络关系质量平方与探索性绿色创新间(β=0.118,P≤0.1)存在显著正向关系,说明企业在具有较强的结构惯性时,外部网络关系质量与探索性绿色创新的倒U型关系显著弱化直至出现U型关系,假设H3a通过检验。结构惯性×外部网络关系结构与探索性绿色创新间(β=-0.163,P≤0.01)存在显著负向关系,表明结构惯性在外部网络关系结构与探索性绿色创新间起到负向调节作用,假设H3b通过检验。

模型8检验了结构惯性在“外部网络关系—利用性绿色创新”之间的调节作用。模型8中回归分析结果显示,结构惯性×外部网络关系质量与利用性绿色创新存在显著正向影响(β=0.190,P≤0.01),结构惯性×外部网络关系质量平方与利用性绿色创新存在显著负向影响(β=-0.182,P≤0.01),表明结构惯性在外部网络关系质量与利用性绿色创新间起到正向调节作用,假设H4a得到验证。结构惯性×外部网络关系结构与利用性绿色创新间存在显著正向影响(β=0.256,P≤0.01),结构惯性×外部网络关系结构平方与利用性绿色创新的负向影响(β=-0.015,n.s.)未通过统计学意义上的显著检验,因此,假设H4b未得到验证。

模型9检验了行为惯性在“外部网络关系—探索性绿色创新”之间的调节作用。模型9中回归分析结果显示,行为惯性×外部网络关系质量与探索性绿色创新间(β=-0.095,P≤0.1)存在显著负向关系,行为惯性×外部网络关系质量平方与探索性绿色创新间(β=0.120,P≤0.1)存在显著正向关系,说明外部网络关系对探索性绿色创新的倒U型影响受到行为惯性的负向调节作用,呈现U型关系,假设H5a通过检验。行为惯性×外部网络关系结构与探索性绿色创新间(β=-0.184,P≤0.01)存在显著负向关系,表明行为惯性在外部网络关系结构与探索性绿色创新间起到负向调节作用,假设H5b通过检验。

模型10检验了行为惯性在“外部网络关系—利用性绿色创新”之间的调节作用。模型10中回归分析结果显示,行为惯性×外部网络关系质量与利用性绿色创新存在显著正向影响(β=0.156,P≤0.01),行为惯性×外部网络关系质量平方与利用性绿色创新存在显著负向影响(β=-0.159,P≤0.05),表明行为惯性会强化外部网络关系质量与利用性绿色创新间倒U型关系,假设H6a得到验证。行为惯性×外部网络关系结构与利用性绿色创新存在显著正向影响(β=0.281,P≤0.01),行为惯性×外部网络关系结构平方对利用性绿色创新的负向影响(β=-0.020,n.s.)未通过检验,因此,假设H6b未得到验证。

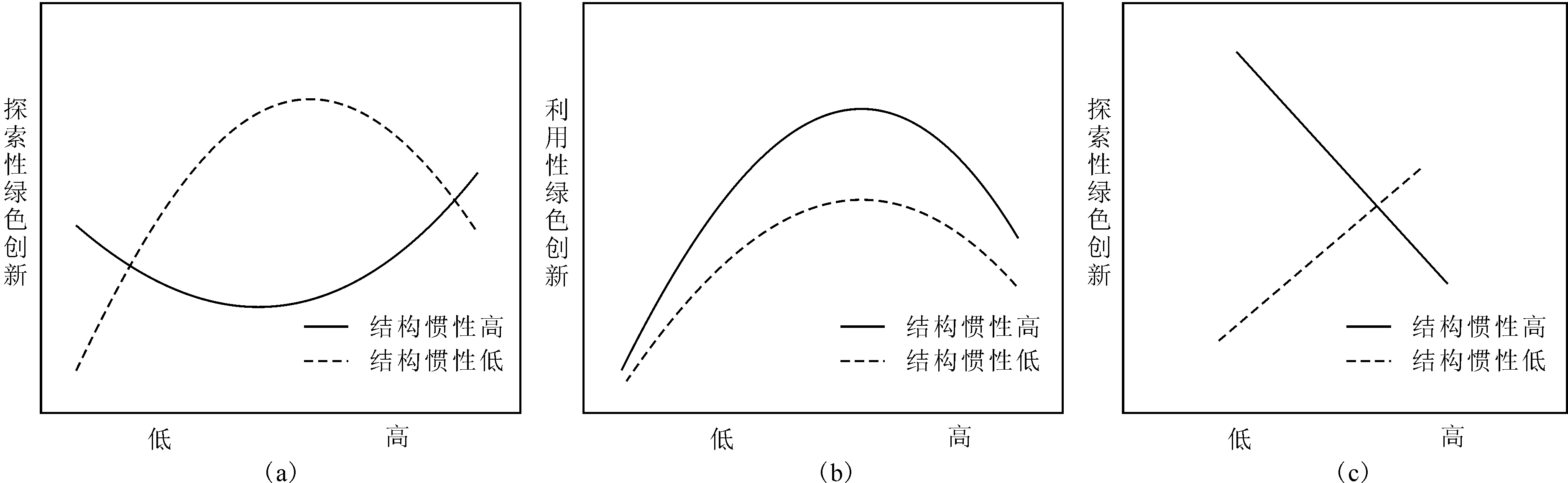

以结构惯性的调节作用为例,为检验其调节作用,本文采取自变量和调节变量的均值加减一个标准差的形式绘制交互图。图2(a)表示在“外部网络关系质量-探索性绿色创新”中的调节作用,图2(b)表示在“外部网络关系质量-利用性绿色创新”中的调节作用,图2(c)表示在“外部网络关系结构-探索性绿色创新”中的调节作用。

结构惯性在“外部网络关系结构-利用性绿色创新”中及行为惯性在“外部网络关系质量-探索性绿色创新”、“外部网络关系结构-探索性绿色创新”和“外部网络关系-利用性绿色创新”中也有类似作用效果。

模型11在模型5的基础上同时加入结构惯性、行为惯性、外部网络关系质量及其平方项与外部网络关系结构的两两交互项和三者交互项。模型11中回归分析结果显示,结构惯性×行为惯性×外部网络关系质量与探索性绿色创新的回归系数为正数(β=0.054),结构惯性×行为惯性×外部网络关系质量平方与探索性创新绩效的回归系数为负数(β=-0.052),表明结构惯性和行为惯性的交互作用弱化了外部网路关系质量与探索性绿色创新间倒U型关系,但是,均未通过检验,假设H7a未得到验证。结构惯性×行为惯性×外部网络关系结构与探索性绿色创新间(β=-0.190,P≤0.05)存在显著负向影响,假设H7b得到验证。

模型12在模型6的基础上同时加入结构惯性、行为惯性、外部网络关系质量和外部网络关系结构及其平方项的两两交互项和三者交互项。模型12中回归分析结果显示,结构惯性×行为惯性×外部网络关系质量与利用性绿色创新(β=-0.186,P≤0.05)间存在显著负向影响,结构惯性×行为惯性×外部网络关系质量平方与利用性绿色创新的正向影响关系未通过检验,因此,假设H8a未得到验证。结构惯性×行为惯性×外部网络关系结构与利用性绿色创新(β=0.216,P≤0.05)间存在显著正向影响,结构惯性×行为惯性×外部网络关系结构平方与利用性绿色创新(β=0.144,P≤0.1)间存在显著正向影响,假设H8b得到验证。

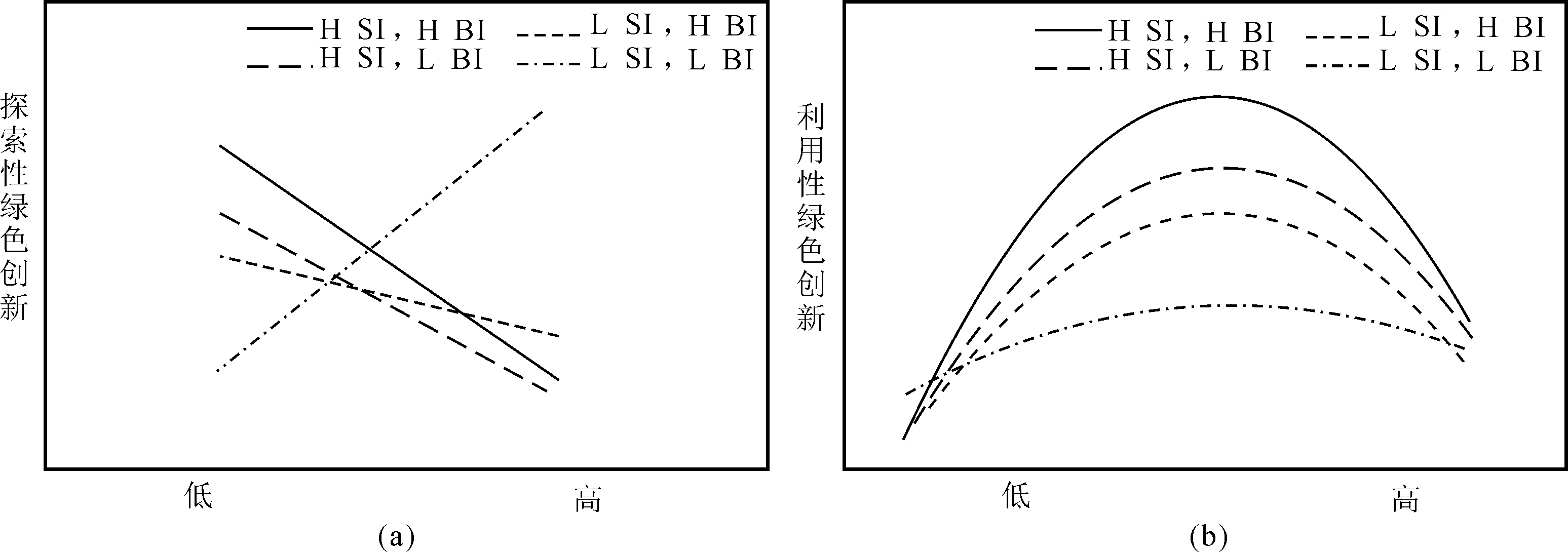

为了更好地解释三项交互作用,本研究利用Dawson的三项交互方法,把三项交互作用表示在图形中,如图3所示。图3(a)描绘了结构惯性、行为惯性和外部网络关系结构的三项交互作用对探索性绿色创新的影响;图3(b)描绘了结构惯性、行为惯性和外部网络关系结构的三项交互作用对利用性绿色创新的影响。通过以上结果分析可以看出,最有利于提升探索性绿色创新的方法是减弱结构惯性和行为惯性、保持适度的外部网路关系质量以及优化外部网络关系结构;提升利用性绿色创新最有效的方法是提升结构惯性和行为惯性、保持适度的外部网路关系质量和外部网络关系结构。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文从资源基础理论和社会网络理论出发,研究外部网络关系质量和外部网络关系结构二维度对探索性绿色创新和利用性绿色创新的差异性影响;引入结构惯性和行为惯性作为调节变量,探讨二者对主效应的影响;利用三项交互方法,探讨外部网络关系、结构惯性、行为惯性三者交互作用对绿色技术创新的影响。

(1)外部网络关系结构与探索性绿色创新正相关,与利用性绿色创新呈倒U型关系。企业通过外部网络关系结构所获得的战略性稀缺资源,降低了创新过程中的不确定性,有利于企业开展探索式绿色创新活动。且其带来的非冗余性信息向企业提供了更多创新要素,降低企业创新成本优势并提高企业利用性绿色创新绩效。但是,当超过某一临界值时,过度的外部网络关系结构会对多重联结所吸收的资源产生依附现象,不利于利用性绿色创新发展。

(2)外部网络关系质量与探索性绿色创新和利用性绿色创新均呈现倒U型曲线关系。外部网络关系质量有利于信任机制的建立,提高双方交易的互惠性;但是,过犹不及,过强的外部网络关系会制约企业对新知识的利用和实现能力,进而抑制企业绿色技术创新能力。结论能够解释已有研究中强关系与弱关系现象,突破了已有外部网络关系与绿色技术创新之间的线性研究框架。

(3)结构惯性在外部网络关系与绿色技术创新之间起调节作用。结构惯性增强了企业的路径依赖性,其固有的自我约束机制制约了探索性绿色创新发展。但适度的结构惯性会使企业拥有一定的抗压能力,使其行为具有一定的稳定性和规范性,为外部网络关系效能的发挥提供价值信息。

(4)行为惯性在外部网络关系与绿色技术创新之间起调节作用。行为惯性强调对企业创新活动节点的限定效应,主观排斥与外界进行资源共享,不利于网络关系中知识转移作用的发挥。但行为惯性的存在提升了合作关系的稳定性,企业会优先巩固现存知识储备。

(5)结构惯性与行为惯性的协同作用在外部网络关系与绿色技术创新之间起部分调节作用。当结构惯性较高时,在行为惯性作用下知识趋同效果被放大,不利于通过外部网络关系结构获取异质资源。但结构惯性促使企业调整学习能力,行为惯性强化资源消化与利用,对现有技术的提升产生促进作用。

4.2 管理启示

在具体实践层面,基于以上结论,可以获得如下管理启示:

(1)对智能制造企业而言,充分发挥外部网络关系与绿色双元创新的战略协同作用意义重大。提高绿色创新绩效,重要途径之一就是要注意识别和建立外部网络关系质量。具体而言,企业应秉持求同存异的思想建立自身外部网络关系质量,既不能与外部节点间关系过于疏离,也不宜一味追求紧密联系,而应遵循“因时制宜”原则,从而保证外部网络关系在关系强度、关系深度方面处于适度范围。

(2)对于外部网络中心度与网络开放性,需要尽可能与自身绿色技术创新相匹配。智能制造企业侧重于全新绿色产品开发时,应该提升中心度与开放度以占据网络控制位置,了解绿色技术前沿信息,获取多元化资源和信息。企业侧重于原有绿色产品、技术提升时,需要保持适度的外部网络结构,既拓宽升级渠道,又避免过度联结所造成的知识冗余现象。

(3)智能制造企业要提升绿色技术创新能力,还要注意发挥组织惯性的战略选择作用。首先,企业需要挖掘和利用自身外部网络特征和组织惯性特征。由于组织惯性具有较强的环境依附性,需要根据企业现有发展特点选择合适的创新形式,提升企业的创新网络韧性。其次,就利用性绿色创新而言,组织惯性的提高对外部网络关系网络弹性和持久性具有促进作用,有助于现有知识的挖掘与提升;从探索性绿色创新来看,过高的组织惯性会增加技术趋同效应,其路径依赖性使得外部新知识难以触动企业高管,企业的自我封闭趋势愈加明显。

4.3 创新与展望

本文在相关研究的基础上,运用多层回归分析了外部网络关系与绿色技术创新的关系,并测定了组织惯性的调节作用。相较于同类研究,本文突破了已有外部网络关系与绿色技术创新能力之间的线性研究框架,提出并基本验证了外部网络关系与绿色技术创新间的倒U型关系。其次,本研究在“外部网络关系-绿色技术创新”关系中引入组织惯性作为调节变量,充分验证了组织惯性在外部网络关系中扮演的重要内部情景角色,发现组织惯性的不同维度在“外部网络关系-绿色技术创新”关系中发挥着不同调节作用。本文在理论上拓展了外部网络关系作用机制研究框架,对现有网络关系研究是重要补充。

在未来研究中,可以延伸到其它对绿色创新要求较高的地区和行业,如广东省制造业较为发达,可以就此进行深入分析,使研究更具普适性和一般性;其次,应该加强对时间序列数据的跟踪调查,通过纵向研究验证企业不同时期组织惯性对其绿色技术创新的影响;最后,应该考虑更丰富的情景变量,让研究结论更丰富。

参考文献:

[1] 姜雨峰,田虹.绿色创新中介作用下的企业环境责任、企业环境伦理对竞争优势的影响[J].管理学报,2014,11(8):1191-1198.

[2] OWEN-SMITH J,POWELL W W. Knowledge networks as channels and conduits: the effects of spillovers in the Boston biotechnology community[J]. Organization Science,2004,15(1):5-21.

[3] 许晖,许守任,王睿智.网络嵌入、组织学习与资源承诺的协同演进——基于3家外贸企业转型的案例研究[J].管理世界,2013(10):142-155+169+188.

[4] 杨东,柴慧敏.企业绿色技术创新的驱动因素及其绩效影响研究综述[J].中国人口·资源与环境,2015,25(S2):132-136.

[5] NADINE M, CAROLINE M. Proximity accessibility to knowledge and innovation[C]. Regional Studies Association International Conference,2005.

[6] HANSEN M T, PODOLNY J M, PFEFFER J. So many ties, so little time: a task contingency perspective on corporate social capital[J]. Research in the Sociology of Organizations,2001,18(3):21-57.

[7] STAL H. Inertia and change related to sustainability——an institutional approach[J]. Journal of Cleaner Production,2015,99(7): 354-365.

[8] JAMES S, LEIBLEIN M, LU S. A review of how firms capture value from their innovations [J]. Journal of Management,2013,39(5):1123-1155.

[9] WISSAL B A, LUBICA H, JEAN M S. External knowledge sources, green innovation and performance[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 129(4):210-220.

[10] ANTONIO L, ANTONIO J, EMILIO M, et al. Green innovation, indeed a cornerstone in linking market requests and business performance[J].Technological Forecasting and Social Change, 2018, 129(4):185-193.

[11] BERRONE P, FOSFURI A, GELABERT L, et al. Necessity as the mother of "green" inventions: institutional pressures and environmental innovations[J].Strategic Management Journal,2013,34(8):891-909.

[12] XIE X, HUO J, QI G, et al. Green process innovation and financial performance in emerging economies: moderating effects of absorptive capacity and green subsidies[J].Transactions on Engineering Management, 2015, 63(1):1-12.

[13] DEMIREL P, KESIDOU E. Stimulating different types of Eco-innovation in the UK: government policies and firm motivations[J].Ecological Economics, 2011, 70(8):1546-1557.

[14] 张旭,王宇.环境规制与研发投入对绿色技术创新的影响效应[J].科技进步与对策,2017,34(17):111-119.

[15] GRAZIA C, MAZZANTI M. Green jobs and eco-innovations in European SMEs[J]. Resource and Energy Economics, 2017, 49(8):86-98.

[16] BEHNAM S, CAGLIANO R, GRIJALVO M. How should firms reconcile their open innovation capabilities for incorporating external actors in innovations aimed at sustainable development[J].Journal of Cleaner Production,2018,170(1):950-965.

[17] BENNER M J, TUSHMAN M. Process management and technological innovation: a longitudinal study of the photography and paint industries[J]. Administrative Science Quarterly,2002(47):676-707.

[18] 王惠,王树乔,苗壮,等.研发投入对绿色创新效率的异质门槛效应——基于中国高技术产业的经验研究[J].科研管理,2016,37(2):63-71.

[19] INKPEN A, TSANG E. Social capital, networks, and knowledge transfer[J]. Academy of Management Review, 2005,30(1): 146-165.

[20] GRANOVETTER S. Economic action and social structure: the problem of embeddedness[J]. The American Journal of Medicine,1985,91(3):481-510

[21] BURT R. The network structure of social capital[J]. Research in Organizational Behavior,2000,22(10):345-423.

[22] SINGH R P. Entrepreneurial opportunity recognition through social networks[M]. New York: Garland Publishing,2000.

[23] RONALD S. Burt, structural holes and good ideas[J].American Journal of Sociology,2004,110(2):349-399.

[24] UZZI B. Social structure and competition in inter-firm networks: the paradox of embeddedness[J]. Administrative Science Quarterly, 1997,42(1): 35-67.

[25] 骆大进,王海峰,李垣.基于社会网络效应的创新政策绩效研究[J].科学学与科学技术管理,2017,38(11):10-19.

[26] 邵云飞,庞博.网络嵌入与突破性技术创新:结构洞与关系强度的协同影响机制研究[J].科技进步与对策,2017,34(10):15-18.

[27] COHEN S, CANER T. Converting inventions into breakthrough innovations: the role of exploitation and alliance network knowledge heterogeneity[J]. Journal of Engineering and Technology Management,2016,40(2): 29-44.

[28] 白景坤,王健.环境威胁与创业导向视角下的组织惰性克服研究[J].中国软科学,2016(9):180-192.

[29] 李德辉,范黎波,杨震宁.企业网络嵌入可以高枕无忧吗——基于中国上市制造业企业的考察[J].南开管理评论,2017,20(1):67-82.

[30] FONTI F, MAORET M. The direct and indirect effects of core and peripheral social capital on organizational performance[J].Strategic Management Journal, 2016, 37(8): 1765-1786.

[31] 刘海建,周小虎,龙静.组织结构惯性、战略变革与企业绩效的关系:基于动态演化视角的实证研究[J].管理评论,2009,21(11):92-100.

[32] 魏江,徐蕾.知识网络双重嵌入、知识整合与企业创新能力[J].管理科学学报,2014,17(2):34-47.

[33] GUAN J, LIU N. Exploitative and exploratory innovations in knowledge network and collaboration network: a patent analysis in the technological field of nano-energy[J]. Research Policy,2016,45(1):97-112.

[34] LIAO S, FEI W, LIU C. Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation[J]. Technovation,2008,28(4):183-195.

[35] 王疆,何强,陈俊甫.种群密度与跨国公司区位选择:行为惯性的调节作用[J].国际贸易问题,2015(12):122-132.

[36] NARULA R. Innovation systems and 'inertia' in R&D location: Norwegian firms and the role of systemic lock-in[J]. Research Policy,2002,31(5):795-816.

[37] DAWSON J, RICHTER A. Probing three-way interactions in moderated multiple regression : development and application of a slope difference test[J].Journal of Applied Psychology,2006,91(4):917-926.

[38] PODSAKOFF P, MACKENZIE S, LEE J, et al. Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5):879-903.