0 引言

近年来,以人工智能、大数据、云计算为代表的数字技术快速发展,推动现代社会进入数字经济时代。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》专门设置“加快数字化发展 建设数字中国”章节,并对加快建设数字经济、数字社会、数字政府,营造良好数字生态作出明确部署。截至2021年6月,我国制造业重点领域企业业务流程数控化率与数字化研发普及率已达到51.1%和71.5%,政务、金融、医疗、交通、能源等领域数字化应用持续拓展。然而,通过数字化投资,企业年均增收幅度仅略高于10%,且2/3的企业未看到数字化创新投资对收入增长的促进作用。实际上,企业未能最大限度地激发数字化创新的作用。因此,如何有效驱动企业数字化创新,进而厘清企业开展数字化创新活动的先决条件,是现阶段亟待解决的问题。同时,在我国数字技术发展的关键时期,聚焦企业数字化创新多重驱动因素与多元化驱动路径研究,对数字经济发展具有重要影响。

借鉴现有研究成果,探讨影响数字化创新的先决条件,使数字化创新驱动机制研究一脉相承。首先,在企业外部环境层面,学者们强调企业外部市场环境、区域政策、数字经济发展水平等外部因素对数字化创新的影响。其中,市场环境与技术环境对数字化创新发挥直接驱动作用[1]。由此,在VUCA环境下,有必要进一步探讨环境不确定性对数字化创新的驱动作用,关注企业对模糊性、动态性环境的感知能力。其次,在企业内部环境层面,具体包括人力资本、企业文化和信息基础等。其中,领导组织创新的核心精神发挥主导作用[1],即企业家精神。这是因为具有较强企业家精神的组织更易接受创新和变革[2]。最后,数字化创新过程中的组织行为能够影响数字化创新,是数字化创新的动力。因此,本文探讨组织学习和组织忘记两个过程驱动因素对数字化创新的影响,这两种行为的动态性与持续性能够满足数字化创新这一复杂过程要求。数字化创新是持续的动态活动,在不同情境下各因素交互迭代,这一过程受诸多先决条件的影响[3]。因此,揭示内外部过程驱动因素交互的整体机制,对推动数字化创新理论发展具有重要意义。目前,QCA方法成为管理学领域解决因果复杂性问题的重要方法。已有研究通过QCA方法发现,影响企业管理问题的多种因素互相联系,能够通过不同组合达到驱动结果的目的。因此,QCA方法适用于多层面驱动因素交互的数字化创新机制研究。

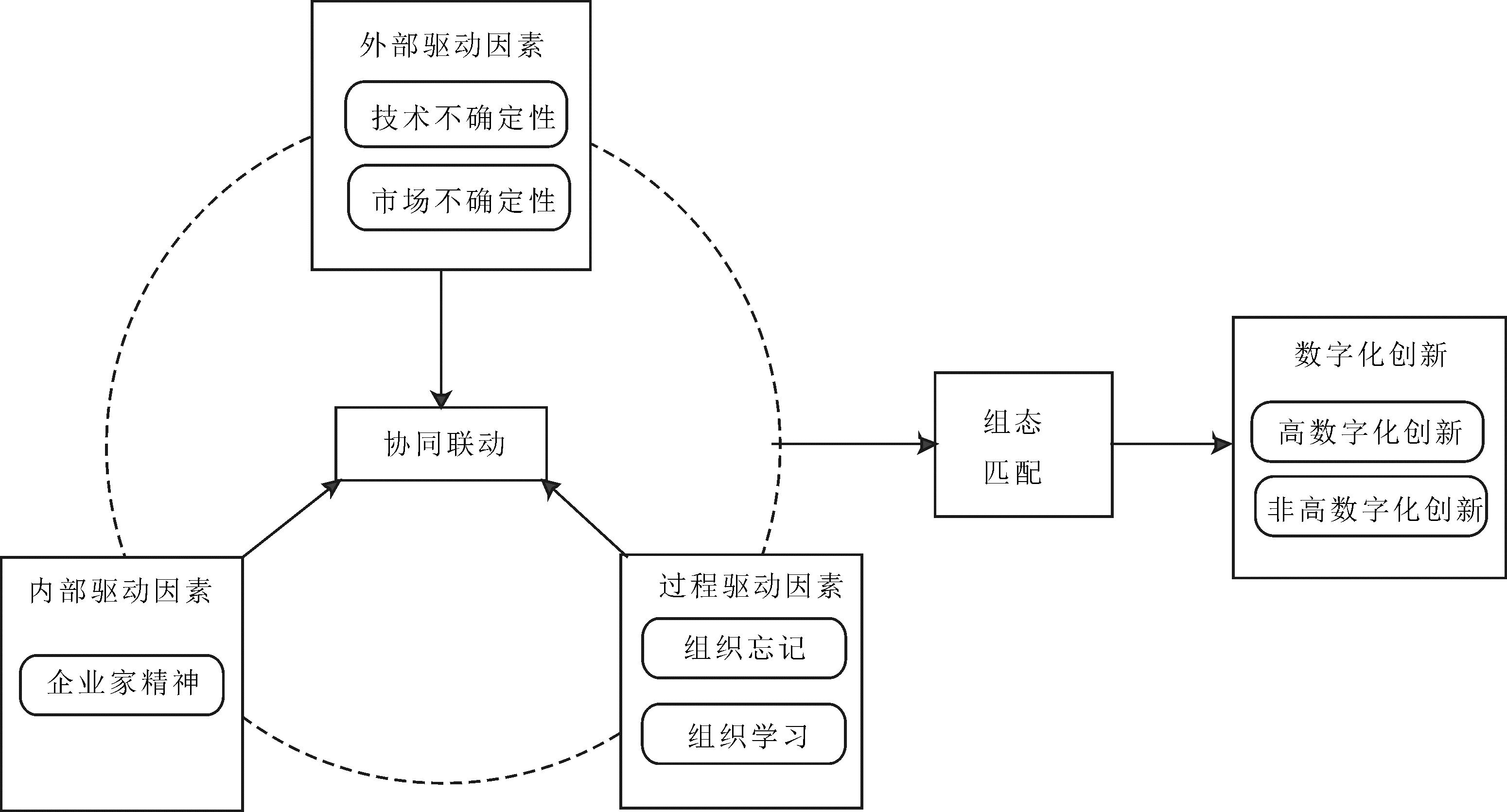

鉴于此,本文采用结构方程模型(SEM)与模糊集定性比较分析(fsQCA)相结合的研究方法,基于组态视角整合企业外部环境层面的环境不确定性、内部环境层面的企业家精神以及过程驱动层面的组织学与组织忘记,以探究前因条件间的关系以及不同组态与数字化创新的关系。本文主要探讨以下问题:驱动数字化创新的路径有哪些?制约数字化创新的路径有哪些?数字化创新驱动路径与制约路径间有何联系?

1 文献综述与模型建构

目前,学者们对数字化创新进行了探索研究,主要研究成果包括:第一,对数字化创新内涵与类型的探究。相关研究主要基于结果(Jahanmir等,2018)、过程(Boland等,2007)及结合结果和过程(Huang等,2017)3个视角,对数字化创新概念进行界定。Yoo等(2010)指出,数字化创新是战略层面的变革。后续研究发现,数字化背景下,组织创新趋于平台化、分布化(Yoo等, 2012),创新参与者逐渐多元化(Nambisan等,2017)且创新过程中的组织构念逐渐丰富,数字化生态系统成为大势所趋。参考谢卫红[4]的定义,本文认为,数字化创新是不同主体通过对数字化资源进行重组,进而创造新的产品、服务、流程和商业模式的活动。Fichman等(2014)认为,数字化创新类型主要包括数字化产品创新、数字化流程创新和数字化商业模式创新。第二,对数字化创新影响因素与效果的探讨。学者们主要关注数字技术对数字创新的驱动作用,发现数字技术是数字化创新的推动者[5]。少量研究关注外部市场需求与技术的驱动作用,但未开展实证检验[1];有研究提出,企业外部市场环境、区域政策、数字经济发展水平等外部因素能够影响数字化创新[6];还有研究关注数字化创新企业内部环境影响因素,发现企业人力资本、企业文化和信息基础设施等会对企业数字化创新活动产生影响[1]。大部分相关研究采取案例研究方法基于特定情景进行分析,结果发现,数字化创新对企业绩效、组织结构、组织变革及数字创业产生影响(suseno等,2018),数字技术能够改变企业组织方式及行业结构(Fichman等,2014),在塑造创业机会方面发挥重要作用(Nambisan, 2017)。

由此可见,现有研究聚焦数字化创新内涵、类型与结果,对数字化创新影响因素分析较少,尤其对数字化创新驱动机理的探究不够深入,缺乏实证检验。数字化创新是企业内、外部环境和过程驱动因素交互的复杂过程,因此,有必要基于数字化创新特性探讨多重因素并发对数字化创新的驱动机理。

鉴于此,本文整合企业内、外环境—过程驱动因素,采用结构方程模型(SEM)与模糊集定性比较分析(fsQCA)相结合的研究方法,深入探讨3个层面5个前因条件间的关系,如图1所示。

1.1 外部环境层面

一方面,权变理论认为,外部环境是企业创新与组织变革的重要驱动力(Chen 等,2019),高度不确定性外部环境能驱动企业数字化创新,以应对瞬息万变的市场环境;另一方面,在数字化创新过程中,企业需要不断与外部环境交互,从外部环境获取的信息与资源是企业重要的创新要素来源。因此,企业数字化创新过程与不确定性外部环境密切相关。Zhou等[7]认为,不同维度的环境不确定性对企业创新行为具有异质性影响,并将其划为市场不确定性和技术不确定性两个维度。

1.1.1 市场环境不确定性

市场不确定性是指企业所处市场需求和竞争者、替代者等的不确定性。数字化蓬勃发展背景下,新的市场进入者和竞争者不断涌入,为消费者创造新的需求。那些对企业竞争能力和市场优势产生威胁的环境变化会倒逼组织重新制定创新发展战略,如优化现有管理模式、重塑组织观念等[8]。具体而言,企业在与市场环境交互过程中,通过吸收新的数字化资源,以及识别、整理、应用有效信息(企业组织学习)整合数字资源,促进资源流动,进而产生数字化创意[9]。随着企业对数字资源的加速吸收,企业需要及时采取组织忘记行为筛选和摒弃无效知识,变革现有组织结构并优化管理模式,更新知识以弥补自身缺陷[10],从而更好地应对市场不确定性风险。

1.1.2 技术环境不确定性

技术不确定性是指企业所在行业环境中潜在知识、技术与规范等的不确定性。一方面,随着行业数字技术不断迭代,技术环境存在不确定性风险,企业产品、流程及管理等技术知识会迅速贬值[11]。冗余知识会增加组织处理的时间与精力,固有观念与知识会导致技术研发人员认知路径僵化,从而抑制数字化创新[12]。在上述环境中,及时开展技术变革以推进数字化创新非常关键。组织持续学习与忘记行为能够有效促进技术变革,及时更迭数字技术以迎合企业创新。另一方面,行业技术变革可为企业创新提供新思路。数字时代背景下,基于战略层面运用数字技术重组资源有助于企业探寻自身持续发展之路。因此,企业通过组织学习不断汲取数字技术极为关键。已有研究表明,数字时代背景下,积极引入数字技术增强自身数字资源整合与应用能力是企业创新的必然选择(谢卫红等,2018)。因此,在外部技术环境不确定性背景下,企业会吸收外部数字技术、学习行业先进管理知识,开展数字化创新,以维持自身竞争优势。

1.2 内部环境层面

20世纪70年代,学者们基于不同视角对企业家精神进行研究,两种主要研究视角如下:一是将企业家精神视为个体特质,即人格魅力;二是将企业家精神阐述为个体创新的特定过程(王炳成等,2020)。上述研究认为,企业家精神是指通过挖掘现有资源创造新价值的创新意识和行为,涵盖企业在创新活动中的创新精神、勇于挑战的冒险精神和预测环境的前瞻精神(Covin等,1991)。同时,部分研究认为,企业家精神是企业处于VUCA环境中获取竞争优势、实现创新目标的动力。由此,凸显出企业家精神在企业长远发展过程中的必要性(王金凤等,2019)。综上,借鉴以往研究,本文将创新精神、冒险精神和前瞻精神作为企业家精神本质的3个方面,以便全面理解企业家精神在驱动数字化创新过程中的作用。

有学者将企业家精神视为知识外溢机制,能够克服知识与商业实践间的屏障(Acs等,2018),有助于组织吸收新知识,从而促进产品、流程、商业模式创新。例如,Audretsch等(2008)强调企业家精神在知识传递方面的重要作用。随着数字经济发展,企业基于数字资源进行产品、流程、商业模式等方面创新成为大势所趋。因此,在探讨企业数字化创新内部环境驱动因素时,企业家精神是不可忽视的重要推动力。首先,企业家前瞻精神重视对市场的预测及学习的主动性,有助于企业识别市场需求,明确哪些知识是企业需要的,哪些知识对企业无效应及时摒弃。不确定性环境下,前瞻精神能够帮助企业识别与市场适配的资源组合模式并筛选创新方法[13]。其次,在企业家冒险精神驱使下,企业能够及时摒弃旧的内外部数字资源,尝试突破固有管理模式[14],从而实现数字化创新。最后,在企业家创新精神驱使下,企业会将创新作为自身发展目标,这种创新精神能够时刻提醒企业突破陈旧思维,通过数字化创新获取自身核心竞争力[15]。

1.3 过程驱动层面

1.3.1 组织学习

数字经济时代,数字技术、思维模式和管理方式等成为企业数字化创新的重要基础。持续的组织学习是企业实现数字化创新的源泉,组织学习的核心要素是“学习源”,据此,李树文等(2019)将组织学习划分为外部学习和内部学习。其中,组织内部学习是指基于企业自有知识,组织成员在组织内部进行新知识创造与交换,强调组织内部交互;组织外部学习突出对外部技术的识别、吸纳、整合及应用,强调向外部标杆企业学习先进管理知识,包括技术、制度和程序等。

组织学习理论认为,组织学习能够帮助组织有意识地作出改变以应对环境变化,进而提升竞争能力并构建竞争优势。现有研究认为,组织学习有助于企业识别、获取、转移和吸收显性知识,上述知识是企业战略制定的基础[16]。企业数字化创新需要对数字资源不断进行挖掘和重组,从中汲取知识。因此,具有组织学习、知识共享理念与行为的企业能够更好地实现数字化创新[17]。在不确定外部环境下,通过组织内、外部知识学习可以进一步增强企业数字资源开发能力,从而为企业带来更多回报[18]。同时,企业探索、吸收和有效利用知识有助于管理者对市场的预测,进而敏锐地捕捉数字化创新机遇[19]。

1.3.2 组织忘记

在组织学习研究中,Cohen(1990)认为,组织在接受新知识时,部分知识会随着时间推移而被忘记,由此提出组织忘记概念,并发现这是组织忘记知识的过程且不受自身控制;卢艳秋等(2014)认为,组织忘记是组织摒弃组织旧惯例、行为等的过程;邢丽微等(2017)认为,组织忘记是指企业突破固有范式和行为的更新能力。参考沈波等(2020)的定义,本文认为,组织忘记是指组织抛弃无效知识的过程。同时,组织学习有助于组织忘记,从而促进新知识获取。

组织忘记能够让企业更开放、更努力地紧跟市场需求,开发新产品[20]。通过案例研究发现,变革现有能力并引入新能力对新兴经济体的中小企业创新至关重要[21]。开展数字化创新的企业通常需要改变固有组织结构、行为模式、惯例和知识基础,从全局上对自身进行彻底变革,以满足或创造新市场需求,这能够最大程度地强化数字化创新的作用,从而提升企业环境应对能力[22]。因此,在企业数字化创新过程中,组织忘记是必不可少的活动。具备数字化知识体系的组织有利于创新灵感产生[23],从而促进数字化创新。

2 研究设计

2.1 数据来源

本文采用问卷调查法收集样本,问卷填写对象为企业中高层管理者。这些员工是相关企业中的创新主力军,在企业数字化相关活动方面具有实践经验,全面了解数字化创新驱动因素。因此,本文研究样本可用于检验各前因变量是否满足数字化创新的充要条件。通过实地调研发放问卷400份,回收有效问卷320份,回收率80%。其中,制造业占比为16.4%,金融业占比为12.7%,信息技术服务业占比为8.2%,批发零售业占比为9.1%,住宿和餐饮业占比为10.9%;企业规模大部分在500人以下,占比为62.7%;国有企业占比为33.1%,民营企业为66.9%。

2.2 研究方法

本文采用结构方程模型(SEM)与模糊集定性比较分析方法(fsQCA)相结合的研究方法,两种研究方法基于不同原理,具有不同侧重点。结构方程模型(SEM)适用于检验探索性模型与假设,并能够评估预测模型。因此,本文采用结构方程模型分析前因变量对结果变量的净影响。模糊集定性比较分析方法(fsQCA)适用于探究组合效应,假设变量间具有不对称性、等价性(不同路线能产生相同结果)、多重性(相同元素能产生不同结果),对分析条件进行0~1之间任意数值校准。本研究选取的变量均是表示程度的连续变量,即每个条件变量隶属得分介于0~1之间。因此,本文采用模糊集定性比较分析方法(fsQCA)探索导致结果变量的前因条件组合。

2.3 变量选取

本文采用李克特5分制量表对研究变量进行测量,1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”。

(1)结果变量:数字化创新(DI)。参考Giudice等[24]的研究成果,数字化创新量表包括“采用数字技术对现有产品、服务和流程进行改造升级”、“能够利用数字资源使用户参与创新、修改的过程”、“数字化创新成果能够融合不同用户的体验,在使用过程中可以激发多种多样的创新”等6个题项。

(2)条件变量:环境不确定性(UE)、企业家精神(ES)、组织学习(OL)和组织忘记(OF)。参考郭海等[25]的研究成果,从技术不确定性(UT)和市场不确定性(UM)两个维度衡量环境不确定性(UE),包括“企业所在行业的数字技术变化速度很快”等6个题项。参考Covin[26]的研究成果,从创新精神、冒险精神和前瞻精神3个维度衡量企业家精神(ES),包括“特别重视研发活动、追求服务与技术领先与创新”等9个题项。参考王炳成等(2020)、李文亮等[9]的研究成果,从内部学习、技术学习和管理学习3个维度衡量组织学习(OL),包括“该企业内部沟通频繁且通畅”、“能够通过整合其它企业数字资源,开发本企业的新产品、新服务、新商业模式等”等9个题项。参考沈波等(2020)的研究成果,组织忘记(OF)量表包括“企业能够根据外部环境变化,改变新产品开发程序”等6个题项。

(3)控制变量。借鉴以往研究成果[27],考虑到企业规模(Size)、企业性质(Nature)和行业类型(Type)3个变量与企业内、外部环境和企业行为具有一定关联性且对数字化创新存在一定影响,故本文将其设定为控制变量。

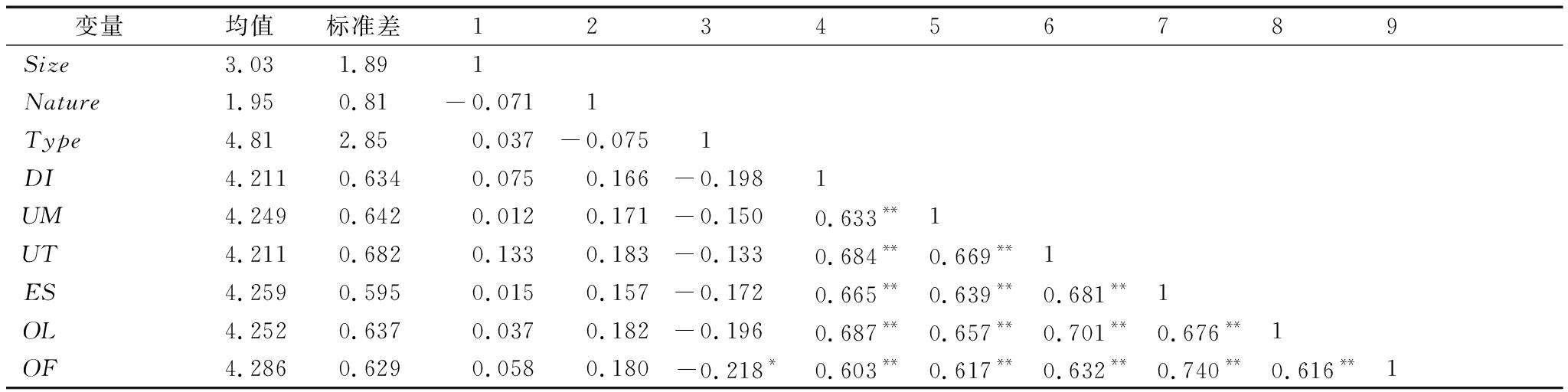

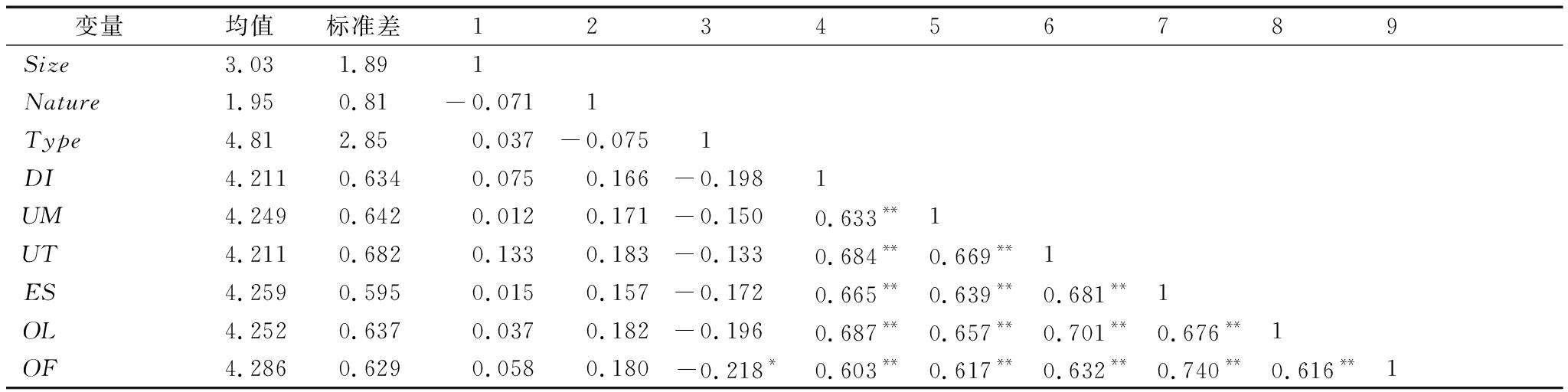

此外,本文采用SPSS 24.0软件对条件变量与结果变量进行描述性统计,各变量均值、标准差及相关性系数如表1所示。结果显示,各变量间存在显著相关关系,因而适合进行实证分析。

表1 描述性统计与相关分析结果

Table 1 Descriptive statistics and correlation analysis

变量均值标准差123456789Size3.031.891Nature1.950.81-0.0711Type4.812.850.037-0.0751DI4.2110.6340.0750.166-0.1981UM4.2490.6420.0120.171-0.1500.633**1UT4.2110.6820.1330.183-0.1330.684**0.669**1ES4.2590.5950.0150.157-0.1720.665**0.639**0.681**1OL4.2520.6370.0370.182-0.1960.687**0.657**0.701**0.676**1OF4.2860.6290.0580.180-0.218*0.603**0.617**0.632**0.740**0.616**1

注:**表示p<0.01,*表示 p<0.05

3 实证结果与分析

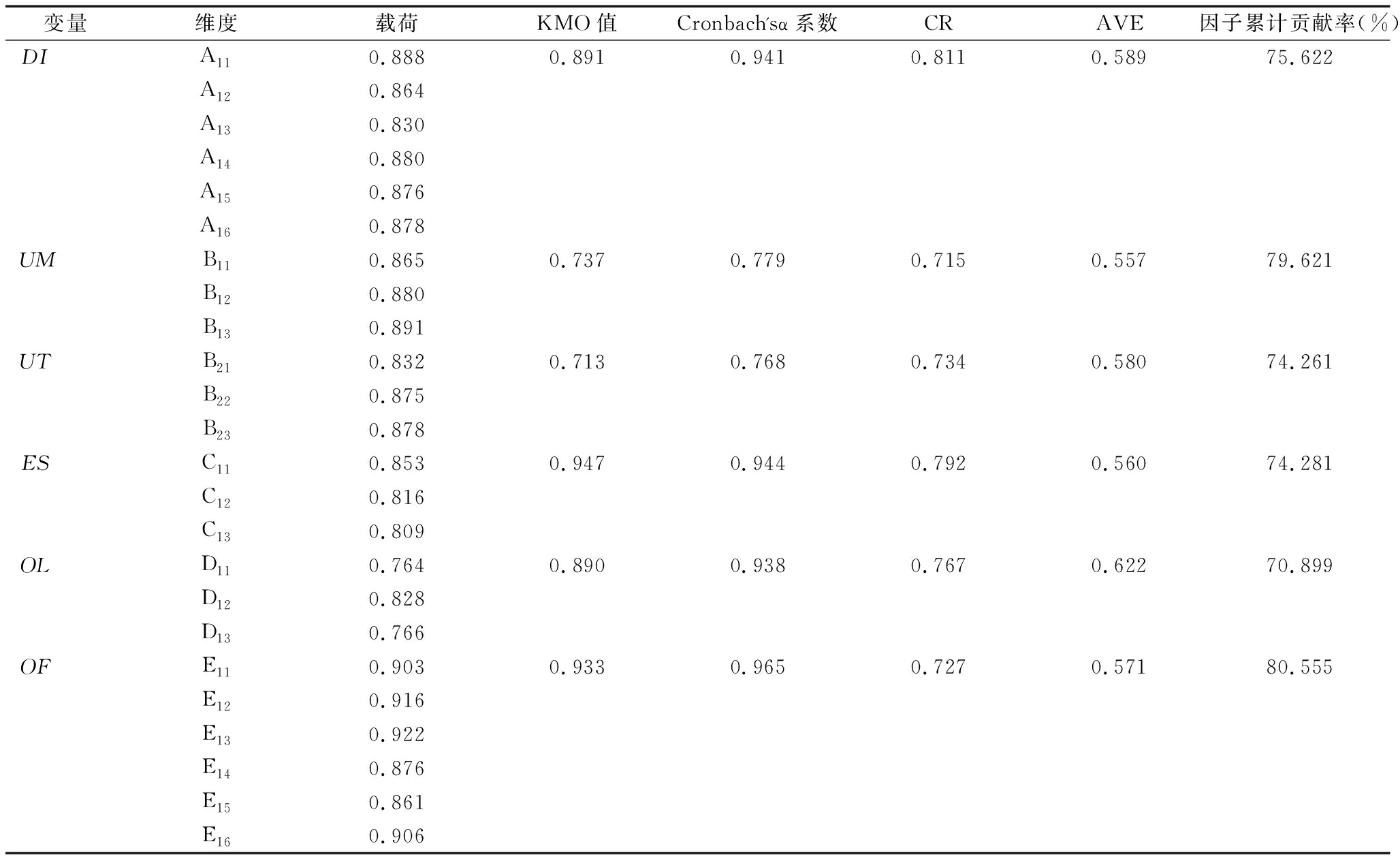

3.1 信度与效度分析

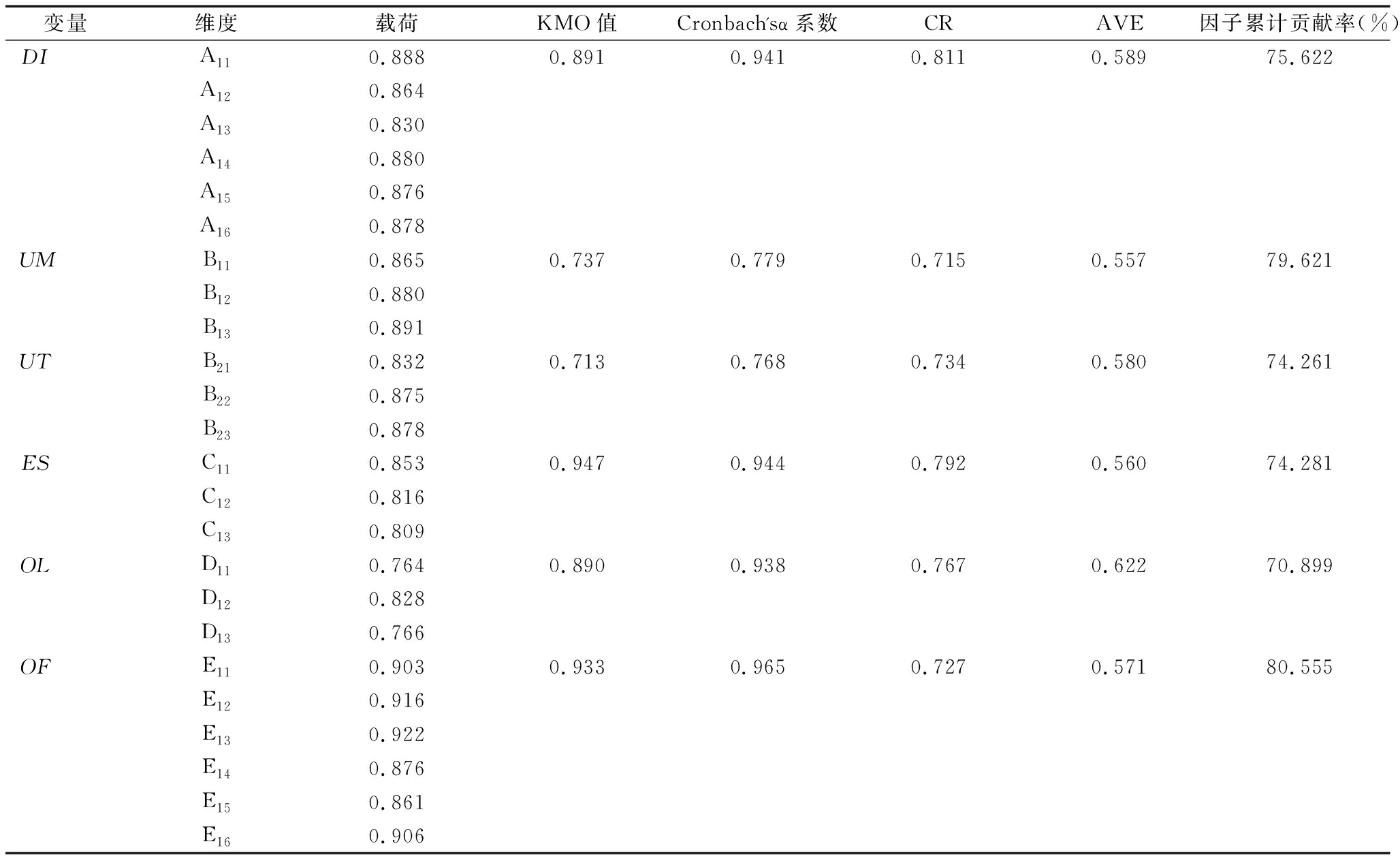

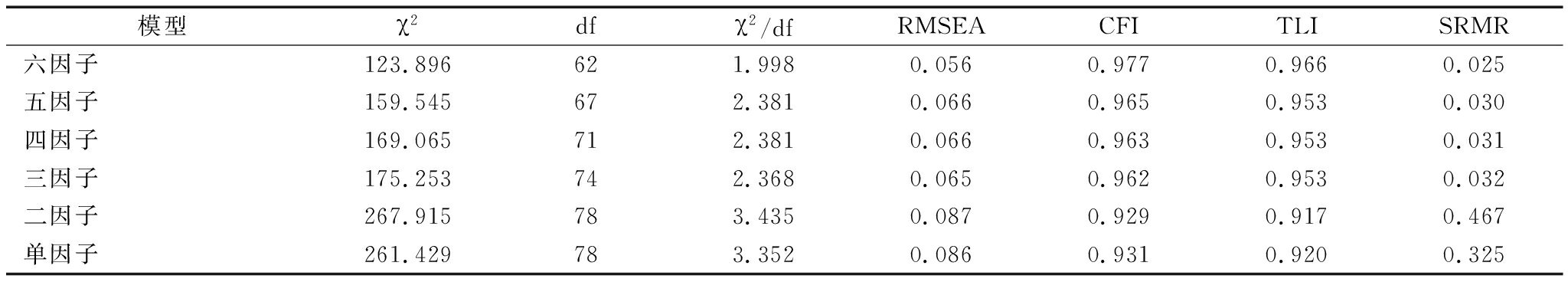

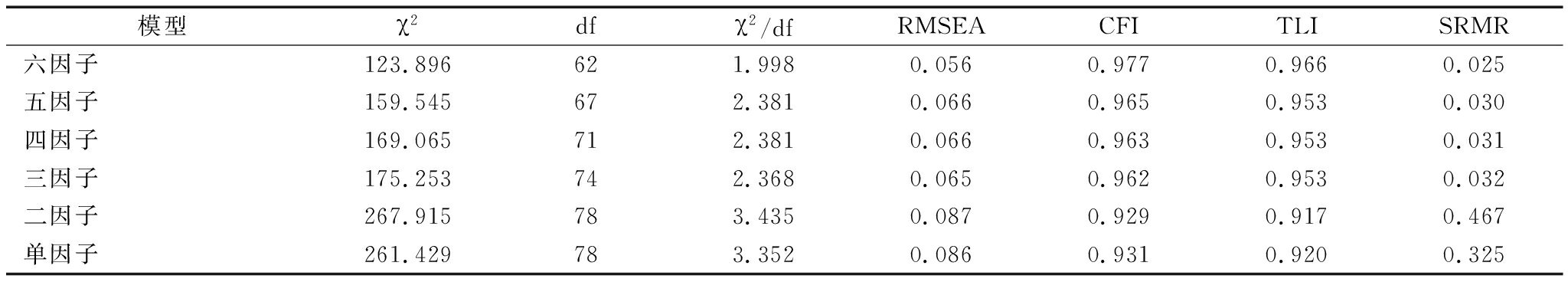

本文采用Harman单因素探索性因子分析方法检验共同方法偏差,共析出3个特征值大于1的因子,第一个因子方差解释率为22.748%,小于40%。因此,本研究共同方法偏差问题不严重。为了检验量表可信度,本文对各观测变量的Cronbach's α值、CR值进行检验,结果均大于0.7,说明各量表具有较高的信度。所有题项的因子载荷均大于0.7,各变量KMO值均大于0.7,量表整体KMO值为0.930,大于0.8,各变量方差累计贡献率均大于70%。上述结果表明,本文研究量表具有较高的结构效度。各变量的AVE值大于0.5且CR值大于0.7,说明模型具有较高的收敛效度,如表2所示。本文采用Mplus7.0进行验证性因子分析,以检验模型区分效度,结果如表3所示。由表3可知,与其它5个竞争模型相比,六因子模型拟合指标均达到判断标准且优于其它模型,模型区分效度较高。

表2 各变量信度、效度检验结果

Table 2 Reliability and validity tests of variables

变量维度载荷KMO值Cronbach'sα系数CRAVE因子累计贡献率(%)DIA110.8880.8910.9410.8110.58975.622A120.864A130.830A140.880A150.876A160.878UMB110.8650.7370.7790.7150.55779.621B120.880B130.891UTB210.8320.7130.7680.7340.58074.261B220.875B230.878ESC110.8530.9470.9440.7920.56074.281C120.816C130.809OLD110.7640.8900.9380.7670.62270.899D120.828D130.766OFE110.9030.9330.9650.7270.57180.555E120.916E130.922E140.876E150.861E160.906

注:AVE>0.50,有较好的收敛效度,AVE = (∑λ2)/n

表3 验证性因子分析结果

Table 3 Confirmatory factor analysis results

模型χ2dfχ2/dfRMSEACFITLISRMR六因子123.896621.9980.0560.9770.9660.025五因子159.545672.3810.0660.9650.9530.030四因子169.065712.3810.0660.9630.9530.031三因子175.253742.3680.0650.9620.9530.032二因子267.915783.4350.0870.9290.9170.467单因子261.429783.3520.0860.9310.9200.325

3.2 SEM检验结果

本文采用结构方程模型(SEM)检验假设模型中因果路径的净效应,该模型拟合结果如下:χ2/df=2.001,GFI=0.936,AGFI=0.906,RMSEA=0.056,CFI=0.996 8,TLI=0.959。由结果可知,分析结果均满足判断标准,模型具有较高的拟合度。

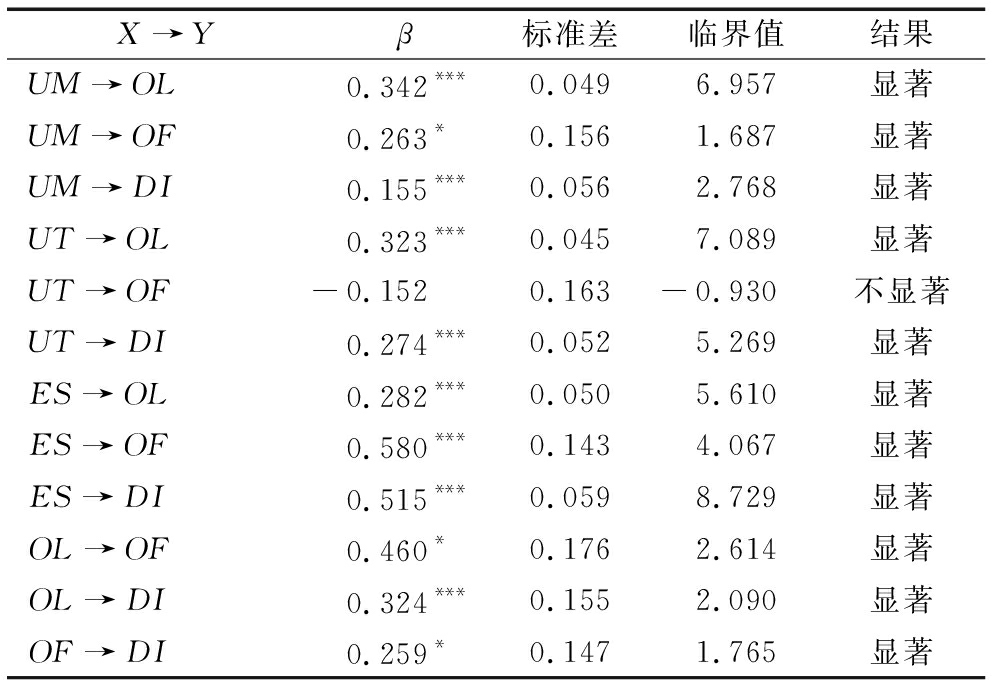

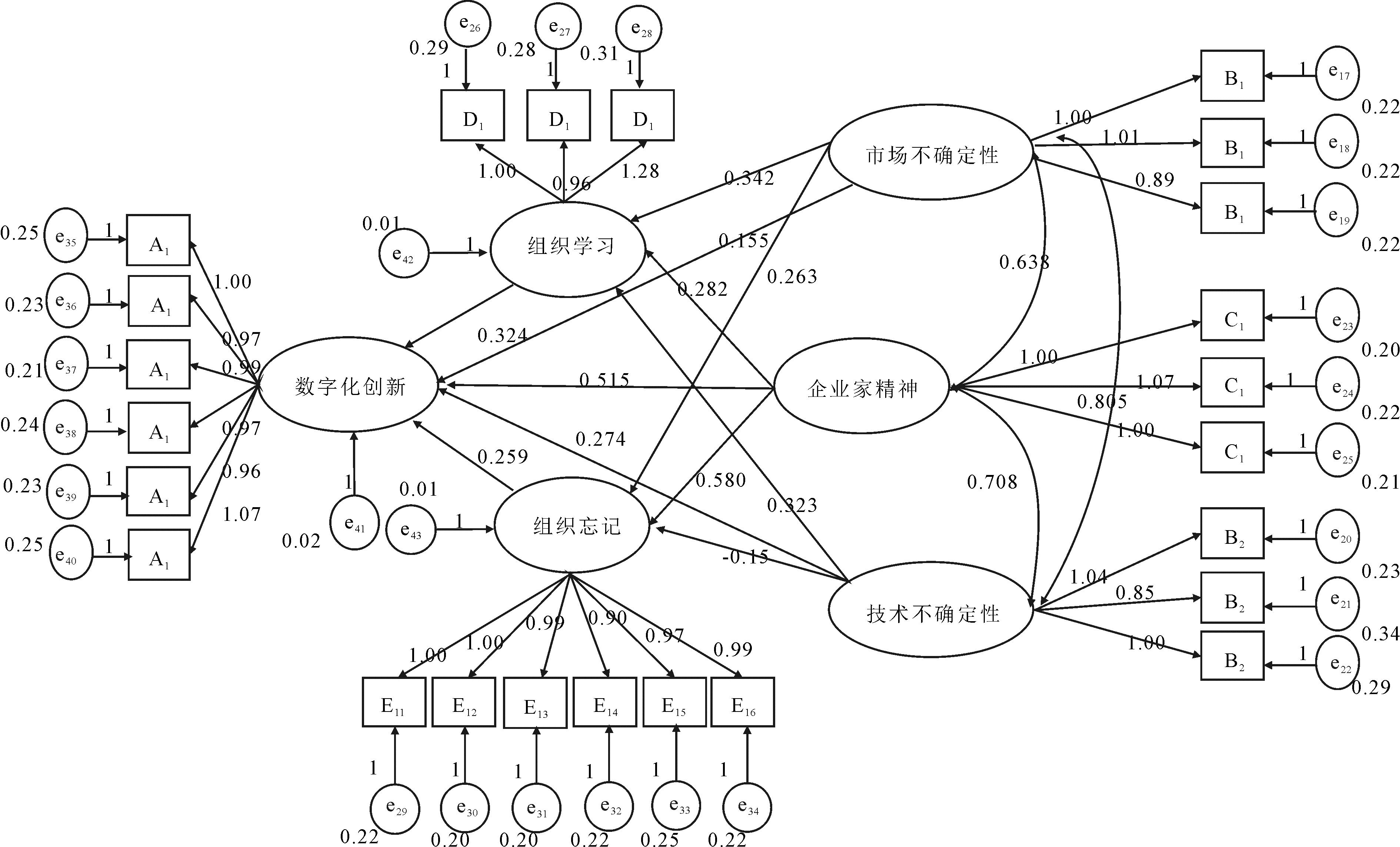

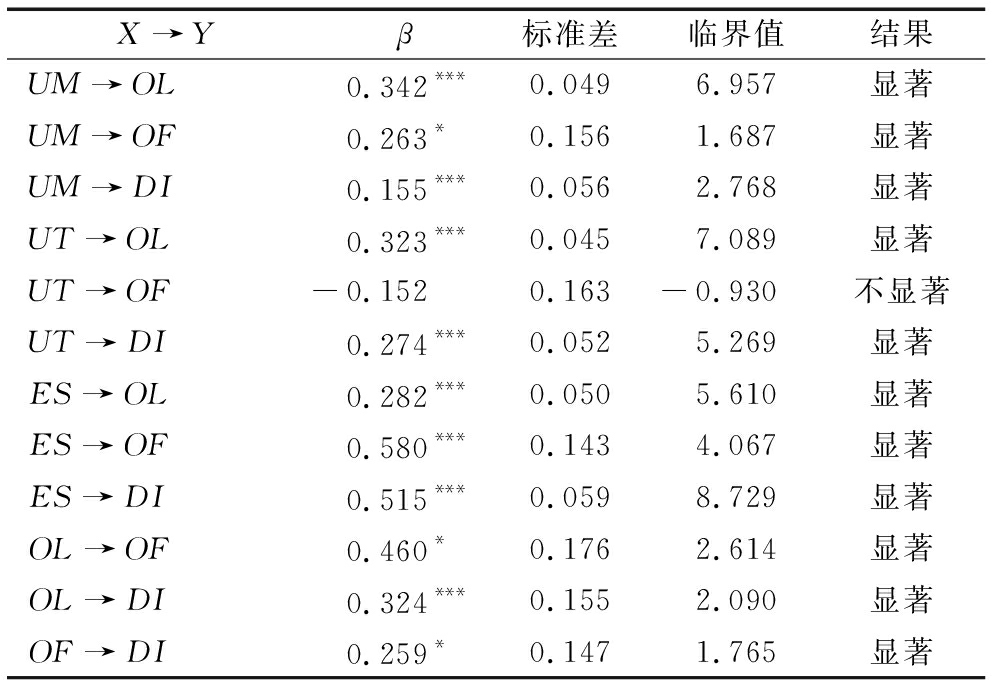

结构方程模型(SEM)路径检验结果如表4所示。由表4可知,在控制企业规模、企业性质和行业类型变量后,在95%的置信区间,市场不确定性对组织学习具有显著正向影响(β=0.342,p<0.01);市场不确定性对组织忘记具有显著正向影响(β=0.263,p<0.1);市场不确定性对数字化创新具有显著正向影响(β=0.155,p<0.01);技术不确定性对组织学习具有显著正向影响(β=0.323,p<0.01);技术不确定性对组织忘记的影响不显著(β=-0.152,p>0.1),原因可能在于:高度不确定性环境下,企业难以识别什么技术对自身有用以及什么是失效技术,因而技术不确定性无法对组织忘记发挥正向促进作用;技术不确定性对数字化创新具有显著正向影响(β=0.274,p<0.01);企业家精神对组织学习具有显著正向影响(β=0.282,p<0.01);企业家精神对组织忘记具有显著正向影响(β=0.580,p<0.01);企业家精神对数字化创新具有显著正向影响(β=0.515,p<0.01);组织学习对组织忘记具有显著正向影响(β=0.460,p<0.1);组织学习对数字化创新具有显著正向影响(β=0.324,p<0.01);组织忘记对数字化创新具有显著正向影响(β=0.259,p<0.1)。本文结构方程模型检验结果如图2所示。

表4 路径检验结果

Table 4 Path verification

X→Yβ标准差临界值结果UM→OL0.342***0.0496.957显著UM→OF0.263*0.1561.687显著UM→DI0.155***0.0562.768显著UT→OL0.323***0.0457.089显著UT→OF-0.1520.163-0.930不显著UT→DI0.274***0.0525.269显著ES→OL0.282***0.0505.610显著ES→OF0.580***0.1434.067显著ES→DI0.515***0.0598.729显著OL→OF0.460*0.1762.614显著OL→DI0.324***0.1552.090显著OF→DI0.259*0.1471.765显著

注:***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示 p<0.1

结构方程模型(SEM)分析结果表明,外部驱动因素、内部驱动因素和过程驱动因素对企业数字化创新具有直接影响。此外,采用结构方程模型(SEM)分析的前提条件是假设高数字化创新与非高数字化创新的前因条件对立,但二者不一定为镜像对立关系。因此,本文采用模糊集定性比较分析方法(fsQCA)探索前因变量与高/非高数字化创新间的不对称关系。

3.3 fsQCA检验结果

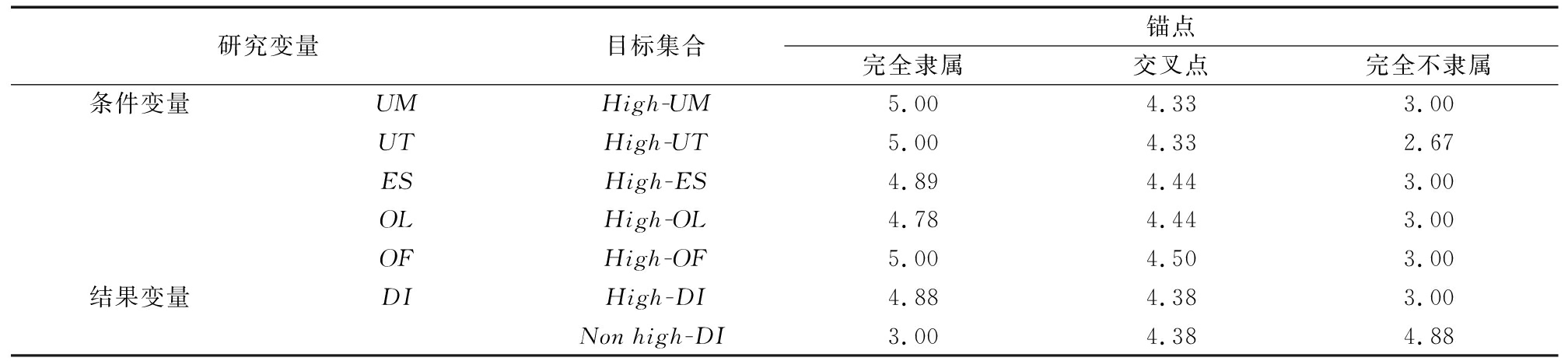

3.3.1 变量校准

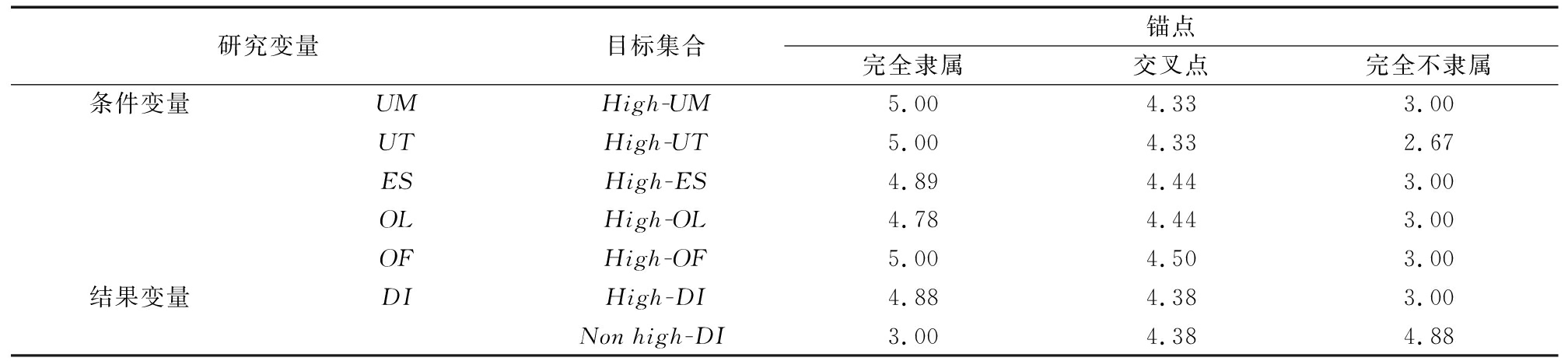

本文对研究变量进行校准,以提高分析结果的可解释性。每个条件变量隶属于一个集合,对条件变量进行集合隶属分数赋值的过程就是校准。根据已有研究,在校准时存在完全隶属、交叉点、完全不隶属3个锚点(Ragin, 2008)。参考Ragin(2008)的研究成果,0.95为“完全隶属”、0.5为“交叉点”、0.05为“完全不隶属”,以此对样本进行校准。结果发现,非高数字化创新校准规则与高数字化创新相反。由表5可知,各变量完全隶属点分值为5,交叉点分值均为4.44,完全不隶属点分值为3。

表5 各变量校准锚点

Table 5 Calibration anchors for each variable

研究变量目标集合锚点完全隶属交叉点完全不隶属条件变量UMHigh-UM5.004.333.00UTHigh-UT5.004.332.67ESHigh-ES4.894.443.00OLHigh-OL4.784.443.00OFHigh-OF5.004.503.00结果变量DIHigh-DI4.884.383.00Non high-DI3.004.384.88

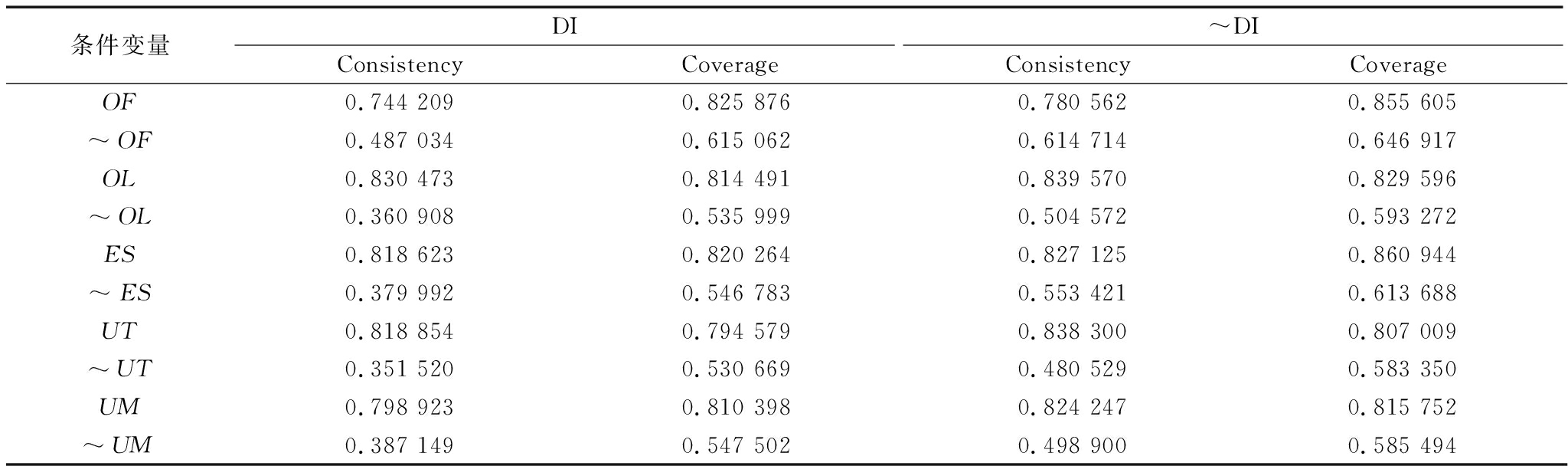

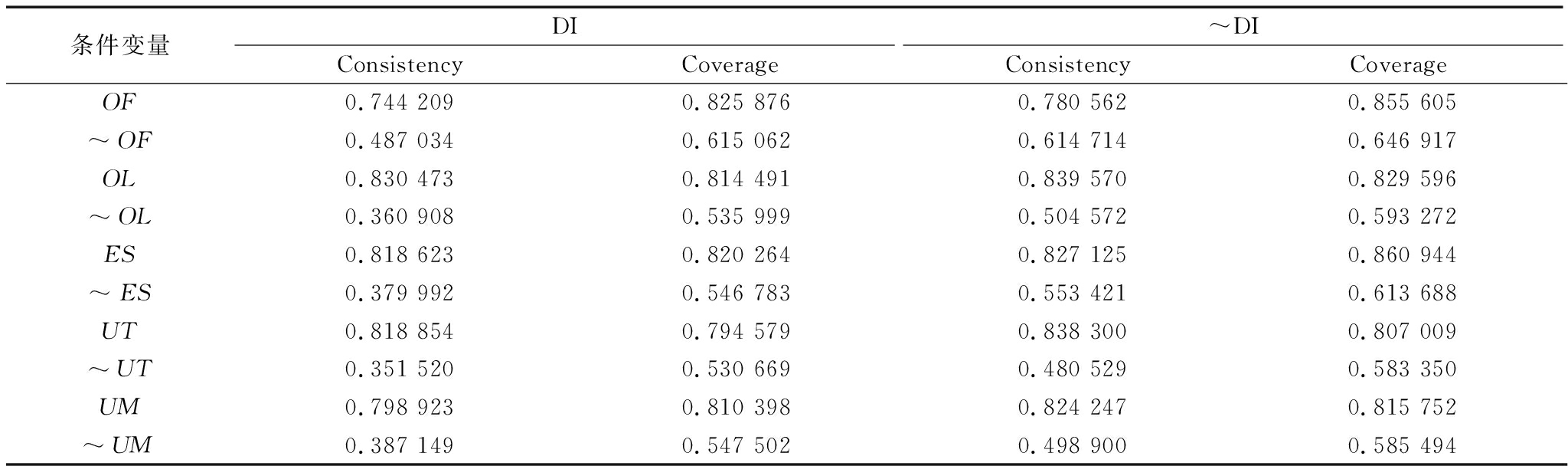

3.3.2 单因素必要条件分析

参考现有研究,本文对条件变量进行必要性检验,如表6所示。由表6可知,条件变量的一致性系数均小于0.9,表明该条件变量与结果变量不构成必要关系,单一条件变量对结果变量的解释力较弱。由此可见,促进数字化创新的因素是多方面的。

表6 数字化创新必要性分析结果

Table 6 Necessity analysis of digital innovation

条件变量DIConsistencyCoverage~DIConsistencyCoverageOF0.744 2090.825 8760.780 5620.855 605~OF0.487 0340.615 0620.614 7140.646 917OL0.830 4730.814 4910.839 5700.829 596~OL0.360 9080.535 9990.504 5720.593 272ES0.818 6230.820 2640.827 1250.860 944~ES0.379 9920.546 7830.553 4210.613 688UT0.818 8540.794 5790.838 3000.807 009~UT0.351 5200.530 6690.480 5290.583 350UM0.798 9230.810 3980.824 2470.815 752~UM0.387 1490.547 5020.498 9000.585 494

3.3.3 组态分析

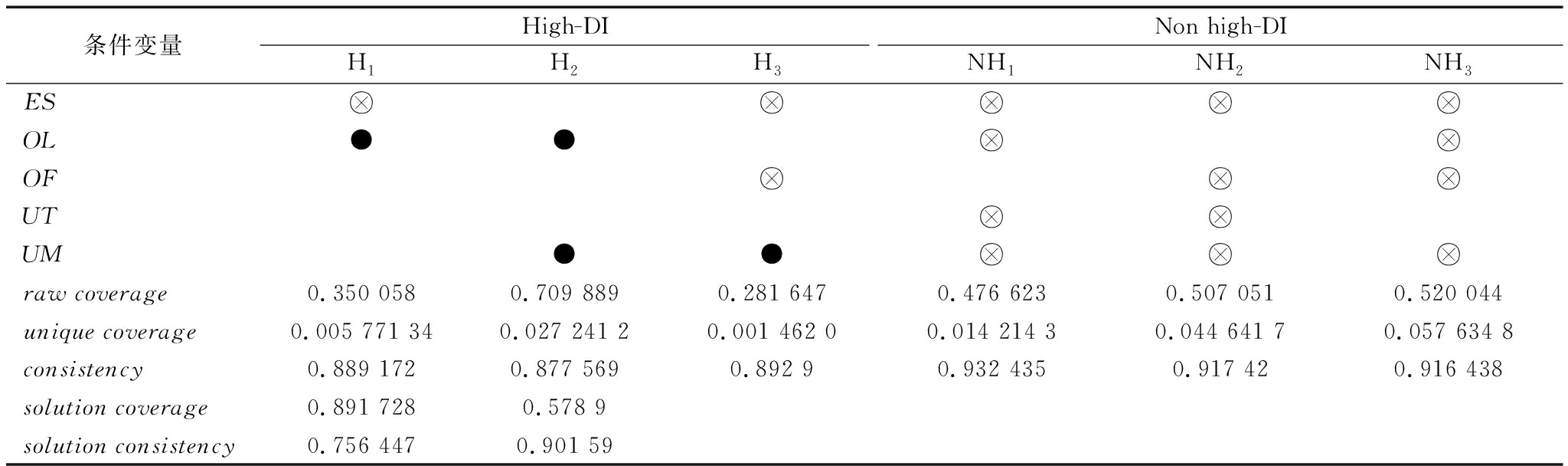

基于模糊集定性比较分析方法(fsQCA)的分析结果包括复杂解、中间解和简约解。其中,同时在中间解和简约解出现的为核心条件,只在中间解出现的为边缘条件。本研究主要分析中间解的结果,同时考虑核心条件与边缘条件的影响。参考Ragin(2008)的研究,本文选择0.75作为一致性阈值。

根据表7可找出3条高数字化创新路径。由解的覆盖率可知,这3条路径可以解释89.2%的数字化创新样本。

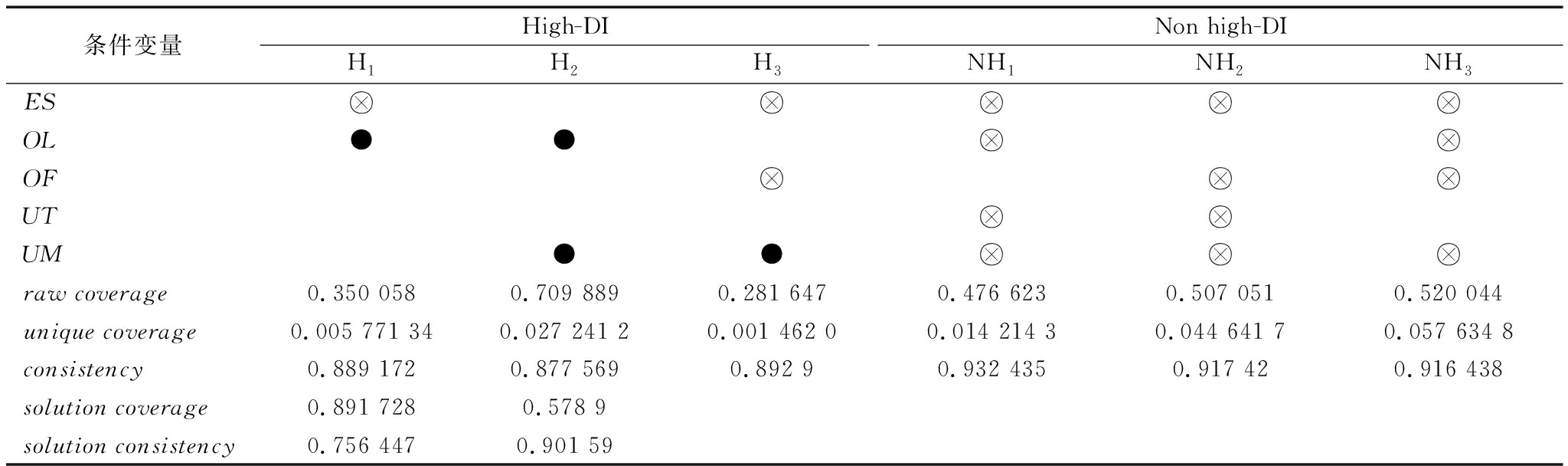

表7 高、非高数字化创新组态

Table 7 High/non-high digital innovation configurations

条件变量High-DIH1H2H3Non high-DINH1NH2NH3ESOL●●OFUTUM●●raw coverage0.350 0580.709 8890.281 6470.476 6230.507 0510.520 044unique coverage0.005 771 340.027 241 20.001 462 00.014 214 30.044 641 70.057 634 8consistency0.889 1720.877 5690.892 90.932 4350.917 420.916 438solution coverage0.891 7280.578 9solution consistency0.756 4470.901 59

注:●表示核心条件;⊗表示核心条件缺失

(1)学习主导型。H1:OS×~ES,一致性为0.889,原始覆盖度为0.35,解释的样本量覆盖率为35%,唯一覆盖率为0.005 7,表明单一组态解释的样本覆盖率。H1表明,无论组织忘记与环境不确定性是否存在,只要企业采取高水平组织学习(核心条件),即使企业家精神条件缺失,也能促进企业数字化创新。根据组织学习理论,组织学习有助于组织有意识地作出改变以应对环境变化,从而提升自身核心竞争能力。结合上述路径,一方面,进一步验证了组织学习对企业数字化创新活动的促进作用;另一方面,强调企业主动行为对企业创新的核心作用,尤其是数字化创新活动,企业自主学习能够为自身带来更多知识。同时,上述路径中,在企业家精神缺失情况下,组织学习仍能激发数字化创新。对企业来说,将创新性、冒险性和前瞻性精神融入组织内核道阻且长(Drucker, 2014)。因此,此路径可为企业家精神缺失的企业提供破局之法,组织学习行为能够较好地弥补这一精神动力的不足。

(2)市场驱动学习型。H2:UM×OS,一致性为0.877,解释的样本量覆盖率为71%,唯一覆盖率为0.027。H2表明,无论企业精神、组织忘记、技术不确定性是否存在,高组织学习(核心条件)与高市场不确定性(核心条件)情景下,企业会积极开展数字化创新活动。已有研究发现,数字化创新的前因因素之一为市场需求,强调企业数字化创新具有市场导向[1]。上述路径进一步验证市场环境的驱动作用。结合前文结论,市场不确定性对组织学习具有正向影响。可见,由市场驱动的组织学习能够促进企业数字化创新。具体地,市场不确定性环境可以强化组织学习,后者是企业更新自身知识技能的积极行为。新知识有助于企业分析、预测市场发展趋势,并结合市场偏好开展创新活动。同时,通过对比路径的唯一覆盖率发现,与其它路径相比,高组织学习与高市场不确定性组合是激发数字化创新活动的核心驱动力。因此,数字时代,该路径不失为企业破局的较优选择。

(3)市场主导型。H3:UM×~ES×~OF,一致性为0.893,解释的样本量覆盖率为28.2%,唯一覆盖率为0.001 5。H3表明,无论组织学习与技术不确定性是否存在,只要存在高市场不确定性(核心条件),即使企业家精神与组织忘记缺失,也能够促进企业数字化创新。上述路径进一步验证了市场环境对企业数字化创新发挥导向作用的结论。同时,较强的压力感知能力与行动能力可以较好地弥补企业短板(创新性、冒险性和首创性精神缺乏且未摒弃组织无效知识)。具体地,高度不确定性市场环境下,即使不具备创新精神,企业也会开展数字化创新。

基于QCA方法的因果非对称性假设,不同条件组态可以对数字化创新结果进行解释。因此,本研究进一步分析非高数字化创新路径,如表7所示。结果发现,存在3条非高数字化创新路径,由解的覆盖率可知,上述3条路径解释了57.9%的数字化创新样本。

路径NH1:~ES×~OS×~UT×~UM,一致性为0.932,解释的样本量覆盖率为47.7%,唯一覆盖率为0.014。NH1表明,无论组织忘记存在与否,企业家精神、组织学习、技术不确定性和市场不确定性缺失会导致企业非高数字化创新。

路径NH2:~ES×~OF×~UT×~UM,一致性为0.917,解释的样本量覆盖率为50.7%,唯一覆盖率为0.045。NH2表明,无论组织学习存在与否,企业家精神、组织忘记、技术不确定性和市场不确定性缺失会导致企业非高数字化创新。结合前文分析结果可知,企业家精神与市场不确定性对其它因素具有正向影响,核心条件缺失必然会导致非高数字化创新。同时,上述两条路径中,当企业内、外部条件均缺失时,企业组织学习与组织忘记行为任缺其一就会抑制数字化创新。由此表明,只有内、外和过程条件同时缺失才会抑制数字化创新,单一条件并不能直接抑制数字化创新。与高数字化创新路径比较发现,数字化创新影响因素具有非对称性,组织学习与组织忘记作为核心条件存在并不一定能够驱动数字化创新,但缺失时会抑制数字化创新。

路径NH3:~ES×~OS×~OF×~UM,一致性为0.916,解释的样本量覆盖率为52%,唯一覆盖率为0.058。NH3表明,无论技术不确定性存在与否,企业家精神、组织学习、组织忘记和市场不确定性缺失就会导致非高数字化创新。创新精神缺失且所处市场环境不确定性风险较小,可能会抑制组织主动学习新知识、摒弃旧知识的行为。此时,行业环境中固定的知识、技术与规范等会强化企业“躺平”行为,进而抑制企业数字化创新。相反,高不确定性技术环境可能促使企业学习新知识,缺乏的创新意识与高市场环境风险会导致企业创新活动进程缓慢。与其它路径相比,NH3唯一覆盖比率最高,企业家精神、组织学习、组织忘记和市场不确定性缺失会导致非高数字化创新。对比上述3个路径可以发现,过程驱动因素与外部驱动因素在解释非高数字化创新时存在替代作用,即当企业家精神与高市场不确定性缺失时,若组织学习或组织忘记缺失,或技术环境不确定性风险较低,企业数字化创新就会受到抑制。

比较上述6条路径发现,数字化创新影响因素具有非对称性,3条非高数字化创新路径并不是3条高数字化创新路径的对立面。

4 结语

4.1 结论

本文以320份企业样本为研究对象,结合结构方程模型(SEM)与模糊集定性比较分析方法(fsQCA)分析前因条件对结果变量间的净影响,并发现了3条数字化创新驱动路径,即学习主导型、市场驱动学习型、市场主导型,以及3条制约数字化创新的路径。

(1)市场不确定性环境下的组织学习有利于企业数字化创新。本文采用结构方程模型(SEM)检验了技术不确定性、市场不确定性、企业家精神、组织学习、组织忘记、数字化创新6个变量间的因果关系。其中,市场不确定性对组织学习具有显著正向影响。采用模糊集定性比较分析方法(fsQCA)研究发现,组织学习与高市场不确定性是激励企业数字化创新的核心条件,市场驱动学习型路径是数字化创新覆盖率最高的路径,大部分样本企业借由该路径开展数字化创新。进一步分析表明,市场环境与组织学习是企业数字化创新的重要保障。此外,结构方程模型(SEM)分析结果显示,市场不确定性环境能够有效促进组织学习与组织忘记,帮助企业迅速更迭知识并开展数字化创新。值得注意的是,采用模糊集定性比较分析方法(fsQCA)研究发现,3条非高数字化创新路径(NH1、NH2、NH3)表明,仅组织学习与市场不确定性条件缺失并不能抑制数字化创新。一方面,数字化创新具有复杂动态性,不是单方因素缺失就必然会受到抑制;另一方面,低市场不确定性和低水平组织学习不是抑制数字化创新的条件,仅缺失上述两个条件的企业还有创新突破机会。

(2)高市场不确定性环境与高水平组织学习能够有效弥补企业家精神和组织忘记缺失的不足,进而促进企业数字化创新。采用结构方程模型(SEM)分析发现,市场环境不确定性能够促进组织忘记,企业家精神能够促进组织学习,组织学习能够促进组织忘记;采用模糊集定性比较分析方法(fsQCA)研究发现,两条高数字化创新路径分别为组织学习(核心)×企业家精神(缺失)和市场环境不确定性(核心)×企业家精神(缺失)×组织忘记(缺失)。前者强调4个条件间的简单线性关系,只关注单一变量的作用;后者在简单线性关系的基础上,强调4个条件在驱动数字化创新过程中的互补关系。高不确定性市场环境与积极的组织学习能够弥补企业家精神和组织忘记缺失,进而激发企业数字化创新。这一结论极具现实价值,因为根据结构方程模型(SEM)分析结果,低水平组织忘记和缺乏企业家精神的企业,其数字化创新会处于较低水平,但基于模糊集定性比较分析方法(fsQCA)的研究结论可为上述企业提供新的出路,即通过不确定性市场环境与组织学习促进企业数字化创新。

(3)缺乏企业家精神是抑制数字化创新的核心要素。采用模糊集定性比较分析方法(fsQCA)分析发现,3条高数字化创新路径中,企业家精神均不作为核心条件存在,但3条非高数字化创新路径中,企业家精神均作为核心条件缺失。上述结果表明,企业家精神可能不是促进数字化创新的核心要素,但其缺失会抑制数字化创新。这一结论在结构方程模型分析中得到印证,企业精神对组织学习和组织忘记具有正向影响,其缺失必然影响其它条件,进而导致非高数字化创新。同时,凸显出数字化创新活动的异质性,只有三方要素同时缺失才会抑制创新。以往研究仅从单一层面采用传统回归分析方法探讨数字化创新驱动问题,本文基于组态方法分析数字化创新驱动问题更符合数字化创新特性,更具实践价值。

(4)本文结合结构方程模型(SEM)与模糊集定性比较分析方法(fsQCA)探究数字化创新驱动机制的因果非对称性问题,丰富了数字化创新研究。结构方程模型(SEM)能够检验前因变量与数字化创新的因果对称性,但也存在局限性,无法解释多种变量组合如何导致一个结果变量这一问题。为解决这一问题,Ragin(2008)采用模糊集定性比较分析方法(fsQCA),通过条件组态改善分析结果,加强对导致结果的充分条件识别。Duarte(2019)、Phung等(2019)采用结构方程模型(SEM)与模糊集定性比较分析方法(fsQCA)相结合的方法探讨复杂动态性问题。本文进一步采用模糊集定性比较分析方法(fsQCA)研究发现,非高数字化创新路径与高数字化创新驱动路径存在非对称关系,二者并非完全对立。此外,本文发现,企业家精神缺乏与组织忘记具有非对称性,这两个条件出现在不同路径中会导致相反的结果。由此,进一步丰富了传统线性回归中因果关系效应的统一对称性假设(程聪,2016)。

4.2 实践启示

(1)顺势而为,满足市场需求,强化学习行为。市场不确定性驱动组织学习是激发数字化创新的有效路径,外部环境压力与企业主动学习的组合能够促进数字化创新。由此表明,市场环境变动是“势”,企业可以通过组织学习“顺势而为”,不断寻找破局方法。

(2)先行先试,“干中学”。缺乏企业家精神的企业可以采取先行先试策略,通过“干中学”积极引进外部数字技术、管理模式、组织结构促进知识持续更新,以提升组织活力、增强组织战略柔性,进而及时应对市场变化、识别市场机会。此外,应关注企业家精神对组织学习与组织忘记的促进作用,企业家精神缺失可能会抑制企业数字化创新。企业家的冒险精神、前瞻精神和首创精神能够促进企业数字化创新。因此,在实践中,企业需要有意识地培育企业家精神,关注创新精神内核对自身发展的影响。

(3)拒绝“躺平”,把握市场机会。部分企业在面临企业家精神缺乏与组织忘记缺乏的双重困境时,应积极寻找创新之路,而非直接“躺平”。高不确定性市场环境下,市场竞争激烈,企业不得不采取行动。因此,压力较大时,企业应将压力转化为动力,及时把握市场机会,实现数字化创新。

参考文献:

[1] 李小青,李秉廉,何玮萱,等.基于扎根理论的企业数字化创新形成路径—一个多案例研究[J].科技进步与对策,2022,39(5):117-126.

[2] 王轶,陆晨云.财政扶持政策能否提升返乡创业企业创新绩效——兼论企业家精神的机制作用[J].产业经济研究,2022,21(4):59-71.

[3] CIRIELLO R F, RICHTER A, SCHWABE G.Digital innovation[J]. Business &Information Systems Engineering, 2018, 60(6): 563-569.

[4] 谢卫红,林培望,李忠顺,等.数字化创新:内涵特征、价值创造与展望[J].外国经济与管理,2020,42(9):19-31.

[5] NAMBISAN S. Information technology and product/service innovation: a brief assessment and some suggestions for future research[J].Journal of the association for information systems, 2013, 14(4): 1.

[6] 李小青,李秉廉.数字化创新研究热点演化分析[J].统计与信息论坛,2022,37(5):115-128.

[7] ZHOU K Z, TSE D K, LI J J. Organizational changes in emerging economies[J]. Journal of International Business Studies, 2006, 37(2):248-263.

[8] MACCORMACK A, VERGANTI R, IANSITI M. Developing products on internet time:the anatomy of flexible development process[J]. Management Science,2001(47):133-150.

[9] 李文亮,赵息.外部学习、环境不确定性与突破性创新的关系研究[J].研究与发展管理,2016,28(2):92-101.

[10] 王炳成,郝兴霖,刘露.战略性新兴产业商业模式创新研究——环境不确定性与组织学习匹配视角[J].软科学,2020,34(10):50-55.

[11] BROWN S L, EISENHARDT K M. The art of continuous change: linking complexity theory and time-paced evolution in relentlessly shifting organizations[J]. Administrative science quarterly, 1997,42(1): 1-34.

[12] PERRY-SMITH J E, MANNUCCI P V. From creativity to innovation: the social network drivers of the four phases of the idea journey[J]. Academy of Management Review, 2017, 42(1): 53-79.

[13] 祝振铎.创业导向、创业拼凑与新企业绩效:一个调节效应模型的实证研究[J].管理评论,2015,27(11):57-65.

[14] 张怀英,李璐,蒋辉.正式关系网络、企业家精神对中小企业绩效的影响机制研究[J].管理学报,2021,18(3):353-361.

[15] CHESBROUGH H, VANHAVERBEKE W, WEST J. New frontiers in open innovation[M].NY:Oxford University Press, 2014.

[16] CHANG Y C, CHANG H T. How do established firms improve radical innovation performance? the organizational capabilities view[J]. Technovation, 2012, 32(7-8): 441-451.

[17] FORES B, CAMISON C. Does incremental and radical innovation performance depend on different types of knowledge accumulation capabilities and organizational size[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(2):831-848.

[18] HSIEH, PO-AN RAI. Extracting business value from it: a sensemaking perspective of post-adoptive use[J].Management Science,2011,57(11):2018-2039.

[19] YAO Y, KOHLI R. Learning curves in collaborative planning, forecasting, and replenishment (CPFR) information systems: an empirical analysis from a mobile phone manufacturer[J]. Journal of Operations Management, 2013, 31(6):285-297.

[20] JOSEFY M, KUBAN S. All things great and small: organizational size, boundaries of the firm, and a changing environment[J]. Academy of Management Annals, 2015, 9(1): 715-802.

[21] PANDIT D, JOSHI M P. Disruptive innovation and dynamic capabilities in emerging economies: evidence from the Indian automotive sector[J].Technological Forecasting &Social Change, 2018,129(4):323-329.

[22] LYU C, YANG J. Antecedents and consequence of organizational unlearning: evidence from China[J]. Industrial Marketing Management, 2020, 84(1):261-270.

[23] PERRY-SMITH J E, MANNUCCI P V. From creativity to innovation: the social network drivers of the four phases of the idea journey[J]. Academy of Management Review, 2017, 42(1):53-79.

[24] MD GIUDICE, SCUOTTO V. A self-tuning model for smart manufacturing smes: effects on digital innovation[J]. Journal of Product Innovation Management, 2021,38(1):68-89.

[25] 郭海,沈睿.环境包容性与不确定性对企业商业模式创新的影响研究[J].经济与管理研究,2012,27(10):97-104.

[26] COVINJG, SLEVINDP. Strategic management of small firmsin hostileand benign environments[J].Strategic Management Journal,1989,10(1):75-87.

[27] 闫云凤,赵晓静.中国数字技术行业在全球价值链中的国际竞争力研究[J].广西财经学院学报,2020,33(5):68-82.

(责任编辑:张 悦)