0 引言

中共十九大报告提出,“加强应用基础研究,拓展实施国家重大科技项目,突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,“加强颠覆性技术供给,前瞻谋划未来产业”。可见,颠覆性技术创新已上升到国家战略高度。作为另辟蹊径、改变原有技术路线,并对现有技术体系与应用系统产生颠覆性效果的技术创新范式[1],颠覆性技术创新既可能是0到1的技术突破,也可能是现有技术交叉融合,还可能是技术新场景的创新运用等[2],对我国战略性新兴企业突破国外技术封锁,进而实现关键核心技术自主可控具有重要战略意义。我国新能源汽车企业凭借颠覆性技术创新在关键核心技术领域实现换道超车,从根本上改变了汽车产业市场格局[3],并为我国未来动力革命、能源革命和信息革命提供了重要应用场景。因此,厘清中国新能源汽车企业颠覆性技术创新内在机理,有助于深化中国情境下的颠覆性技术创新理论,并为战略性新兴企业创新发展提供参考。

颠覆性技术创新是指采用突破技术惯性、实现技术轨道跃迁的方式研发新产品,然后经历技术生命周期演化进入目标市场,进而重塑市场格局的技术创新过程[4-5]。其中,技术创新是起点和核心[2],技术轨道跃迁是技术演进特征[4],生命周期演化是技术扩散过程[6],市场格局重塑是创新目的和效果[5]。颠覆性技术创新具有探索性强、研发周期长和风险高等特征[2,7],其引发的技术与市场变革不是一蹴而就的[8],而是通过技术迭代创新与市场细分扩散交互演进[2,9]。由此,本文从技术和市场两个方面揭示新能源汽车企业颠覆性技术创新演化规律。目前,国内外学者从不同视角对中国新能源汽车企业颠覆性技术创新实现机理进行了广泛探究,大致分为以下两类:

(1)中国新能源汽车企业创新实践。首先,中国新能源汽车是典型的“政策驱动型”产业[10],自2001年科技部将电动汽车研究开发列入“国家高技术研究发展计划”以来,相关产业政策不断跟进,激励新能源汽车企业持续创新发展。其中,补贴型和非补贴型产业政策分别引发了中国新能源汽车企业策略性创新偏好与实质性创新偏好。相较于消费环节的非补贴型政策,生产环节的非补贴型政策更能推动中国新能源汽车企业通过增加研发投入实现技术进步与产品升级。此外,学者们基于多维邻近性与知识共享等视角发现,技术邻近性、社会邻近性和政策强度是智能网联汽车跨国技术合作网络演化的主要驱动力,对跨国技术合作关系演化具有正向影响。核心企业可以通过提升知识共享效率赋能产业联盟,进而增强产业联盟知识创新能力[11-12]。由此可见,现有研究主要关注宏观政策层面的引导作用和中观产业层面的协同作用,未重视企业自身作为政策驱动方和技术创新者所发挥的市场主体作用[13]。仅部分学者关注中国新能源汽车企业创新实践,例如,刘建华和蒲俊敏[14]基于宇通公司探究了新能源汽车企业协同创新战略演进过程,结果发现,宇通公司通过组织创新、技术创新、市场创新和产品创新形成了基础科学研究—应用研究—新兴技术开发—新产品组合—新的商业模式五阶段协同创新推进战略。由此可见,现有研究对新能源汽车企业创新实践演进规律进行了初步探索,但未能揭示中国新能源汽车企业颠覆性技术创新演化的内在逻辑。

(2)颠覆性技术创新实现机理。在颠覆性技术创新实现机理方面,过往研究关注后发企业颠覆阶段的发生机理,强调机会识别、组织学习和价值创造等因素的影响[15-17]。VUCA(Volatile、Uncertain、Complex和Ambiguous)时代背景下,战略性新兴企业颠覆性技术创新不断涌现,有学者提出资源行动和动态能力是影响颠覆性技术创新持续演进的重要因素[18]。其中,资源行动是指企业通过结构化、捆绑和资源利用行动获取竞争优势、创造价值的过程[19],揭示企业通过资源配置推动颠覆性技术创新的机理。动态能力是指企业为应对不断变化的市场环境,整合、重组和重构内外部资源的能力[20],包括适应环境变化的一阶能力和创造新能力的二阶能力[21]。由此,资源行动与动态能力的交互作用对我国新能源汽车企业颠覆性技术创新演化具有重要意义。然而,现有研究大多基于资源行动或动态能力的单一视角探索颠覆性技术创新实现机理。例如,张静等[22]提出,在价值创造的不同环节,资源拼凑策略通过发挥不同的组合效应推动后发企业颠覆性创新价值创造;黄俊等[23]提出,在自动化、信息化和智能化3个阶段,我国汽车制造企业通过提高制造能力、标准化、信息化集成能力以及柔性化建设能力实现战略转型升级。可见,中国新能源汽车企业资源行动与动态能力的交互作用及其对颠覆性技术创新影响机制的“黑箱”尚未打开。

本文采用扎根理论方法,选取我国新能源汽车企业典型案例进行探索性研究,以期解答以下问题:我国新能源汽车企业颠覆性技术创新发生和演化规律是什么?企业在不同发展阶段如何开展资源行动并构建动态能力?资源行动与动态能力的交互效应对企业颠覆性技术创新的作用机理是什么?结论可深化对中国新能源汽车企业颠覆性技术创新规律的理解,进而为中国新能源汽车企业颠覆性技术创新实践提供参考。

1 研究设计

1.1 研究方法

本文采用程序化扎根理论对多案例进行纵向探索性研究[24],原因如下:第一,探索中国新能源汽车企业颠覆性技术创新发生和演进过程属于“Why”与“How”的问题范畴,适合采用案例研究方法[25]。第二,本文关注的是企业不同发展阶段颠覆性技术创新活动,而纵向案例适用于探索事物随着时间推移如何以及为何出现、发展、增长或终止[26],能够较为完整地展现企业颠覆性技术创新演化发展的全过程。第三,对中国新能源汽车企业颠覆性技术创新演化特征及实现机理这一问题进行探讨,需要基于丰富的案例资料进行概念抽离、范畴提炼以构建理论模型,而基于扎根理论的多案例探索性研究既能通过“持续比较”发现和归纳企业颠覆性技术创新演化规律,又能通过“重复实验”揭示企业颠覆性技术创新产生与演化机理[27-29]。

1.2 案例选取

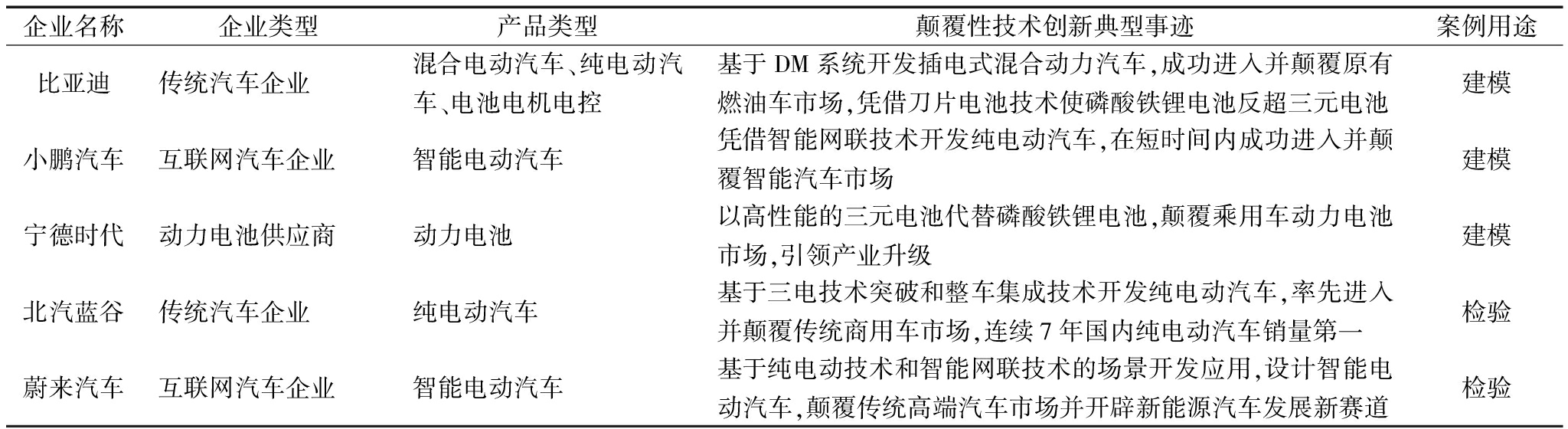

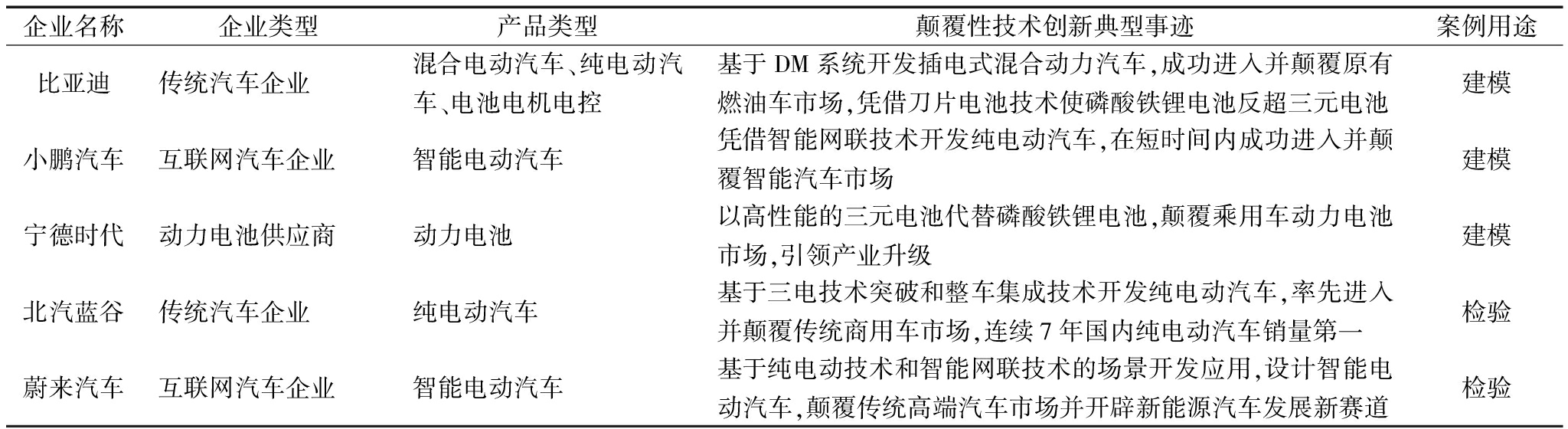

遵循理论抽样和立意抽样原则[25],本文制定以下案例选取标准:第一,典型性。案例企业处于中国新能源汽车产业链上的关键环节及领域,其颠覆性技术创新活动冲击了原有汽车市场,在业界具有代表性。第二,覆盖性。以新能源汽车产业为基础,既包括新能源汽车产业链上不同领域与环节的相关企业,也包括新能源汽车领域中的整车技术与关键零部件技术企业。第三,数据可得性。案例企业颠覆性技术创新相关资料完整且发展阶段明确。据此,本文选择5家本土企业作为案例样本,如表1所示。其中,比亚迪、小鹏汽车和宁德时代3家案例企业分别代表传统汽车企业、互联网汽车企业和关键零部件供应商3种类型市场主体,涵盖整车技术和关键零部件技术,具有行业典型性和代表性,适用于理论建构。北汽蓝谷和蔚来汽车2家案例企业资料充实、过程完整、阶段清晰,适用于模型检验。

表1 案例企业

Table1 Enterprises in the case study

企业名称企业类型产品类型颠覆性技术创新典型事迹案例用途比亚迪传统汽车企业混合电动汽车、纯电动汽车、电池电机电控基于DM系统开发插电式混合动力汽车,成功进入并颠覆原有燃油车市场,凭借刀片电池技术使磷酸铁锂电池反超三元电池建模小鹏汽车互联网汽车企业智能电动汽车凭借智能网联技术开发纯电动汽车,在短时间内成功进入并颠覆智能汽车市场建模宁德时代动力电池供应商动力电池以高性能的三元电池代替磷酸铁锂电池,颠覆乘用车动力电池市场,引领产业升级建模北汽蓝谷传统汽车企业纯电动汽车基于三电技术突破和整车集成技术开发纯电动汽车,率先进入并颠覆传统商用车市场,连续7年国内纯电动汽车销量第一检验蔚来汽车互联网汽车企业智能电动汽车基于纯电动技术和智能网联技术的场景开发应用,设计智能电动汽车,颠覆传统高端汽车市场并开辟新能源汽车发展新赛道检验

1.3 数据收集

本文采用三角测量法对多渠道资源进行识别、筛选并建立证据链,形成了8.7万字的交叉验证数据,以提高研究结论效度和信度。具体数据收集过程如下:

(1)通过实地参观调研、参加企业创新发布会以及汽车展销会等活动,与企业中高级技术和管理人员进行交流,深入了解企业颠覆性技术创新实现过程。同时,在展会现场对消费者进行问卷调查,基于市场视角掌握颠覆性技术创新扩散过程及市场反馈。

(2)借助企业年报、媒体采访报道、券商行业报告和政策法规等资料,获取企业发展历程、创新理念、资源行动、核心技术、市场地位和产业政策相关信息,搜集案例企业重大事件报道以梳理企业技术创新演进过程。

(3)通过中国知网、谷歌学术等网站进行关键词检索,获取案例企业颠覆性技术创新相关研究成果和理论观点。

2 案例分析与模型构建

2.1 企业发展阶段划分

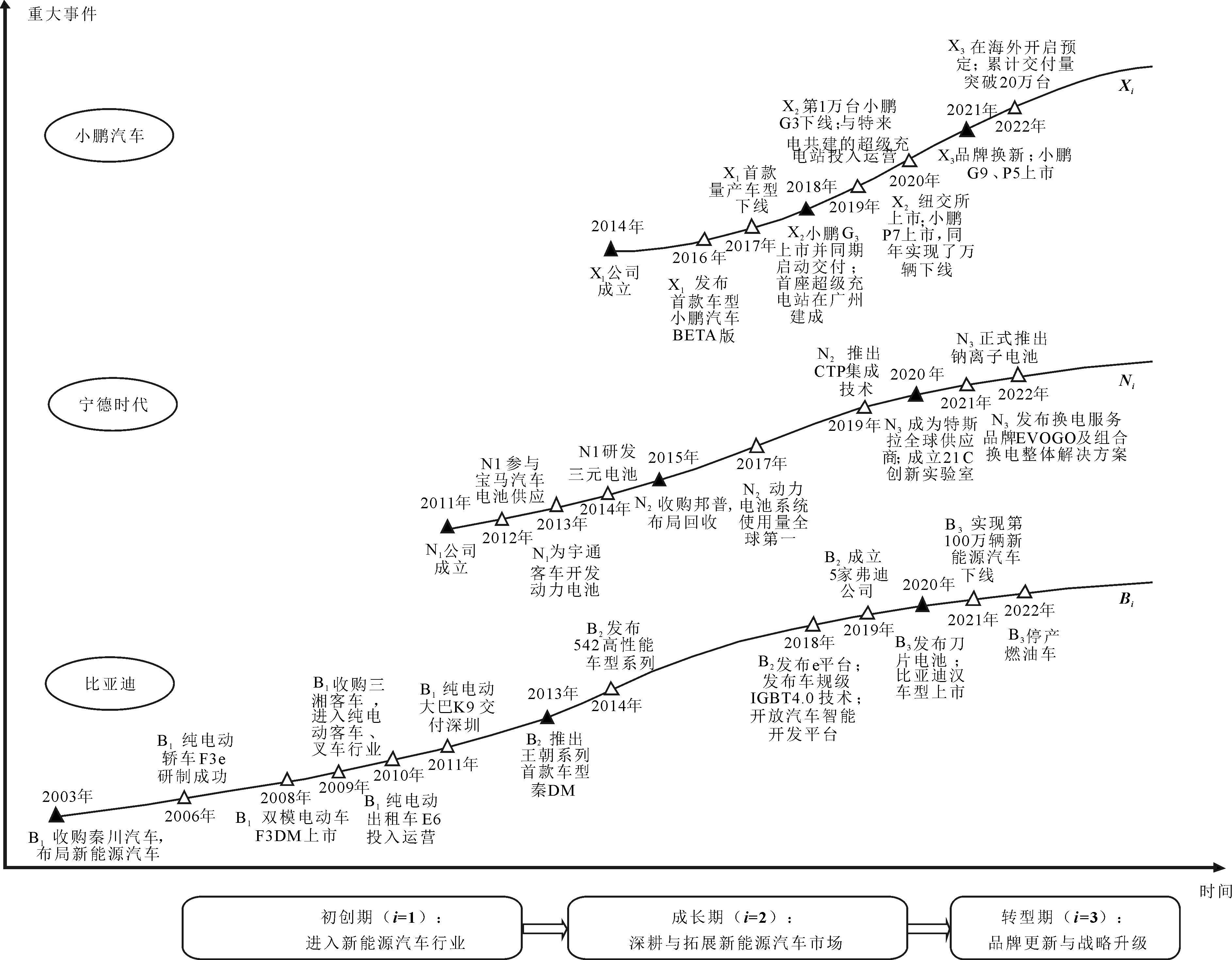

本文利用NVivo11 Plus质性分析软件进行辅助编码。在编码过程中,通过梳理企业故事线和里程碑事件划分企业发展阶段(见图1),并分别采用符号Bi、Xi、Ni标记比亚迪、小鹏汽车和宁德时代的原始资料。其中,i=1、2、3分别表示初创期、成长期和转型期。

2.2 开放式编码

开放式编码是指对原始资料进行归纳界定和抽象提炼,进而实现概念化和范畴化的过程[24]。借鉴以往研究成果,为提高理论模型信效度,同时避免基于某个企业原始资料形成的概念和范畴不适用于其它企业这一情况,本文遵循“两步走”的编码思路:第一,选择典型样本企业作为参照对象进行初步编码。鉴于比亚迪颠覆性技术创新涉及电池、电机、电控和整车等新能源汽车核心技术领域,具有广泛的代表性,因而本文选择比亚迪作为参照样本,对其数据资料进行逐句分析与对比归纳,以此形成初始概念和范畴。第二,比对参照样本企业,进行重复实验。以比亚迪为参照,按照“逐项复制逻辑”对小鹏汽车和宁德时代进行重复实验[30],保留重复出现或意义相近的概念及范畴,再通过反复对比和归纳提炼,最终从392条证据中获得70个概念并提炼为27个范畴。在此基础上,本文进一步将比亚迪、小鹏汽车和宁德时代的数据资料分别标记为Bi-j、Xi-j、Ni-j,其中i表示企业发展阶段,j表示所属范畴。限于篇幅,部分编码过程如表2所示。

表2 开放式编码(部分)

Table2 Open coding (partial)

原始资料概念化范畴化宁德时代基于高通量计算和模拟平台,通过材料合成和实验验证将改进后的NCM导入新产品(N1-1, N2-1)aa1原理探索aa2材料创新a1技术突破(aa1, aa2)汽车创新是技术间相互启发和叠加而成的(B2-2)aa3技术融合a2技术集成(aa3, aa4)刀片电池通过结构创新提升了产品性能,安全性高(B2-2)aa4架构创新通过车电分离和电池租赁可有效降低首次购买成本,平衡使用成本,增强竞争力(N3-3)aa5换电模式aa6共享租赁模式a3技术场景应用(aa5, aa6, aa7)每一辆新能源汽车都是一个智能移动终端、一个储能单元和一个新的数字空间(X2-3, X3-3)aa7智能网联模式2008年全球首款不依赖专业充电站的双模电动车F3DM上市(B1-5)aa11产品设计a5市场开发(aa11, aa12, aa13)刀片电池安全性好,针刺测试显示无明火、无烟,表面温度仅为30~60℃(B2-5)aa12性能检验纯电动大巴K9瞄准公共交通领域,首批产品交付深圳(B1-5)aa13市场选择比亚迪动力电池技术发展已历经3次迭代:①第一代电池采用复合模组进行电池组装,电芯容量从100Ah升级到135Ah,配备比亚迪王朝秦、宋等车型;②第二代电池专攻扁平化和单层模组特性,从而实现电池系统模块化,配备E系列多款车型;③第三代刀片电池搭载2020款“汉”车型,之后将陆续拓展至其它产品(B2-7, B3-7)aa18技术迭代aa19产品迭代a7技术迭代(aa18, aa19)比亚迪推出高端品牌系列,定位50~100万元价格区间,助力产品高端化发展(B3-10)aa22高端市场导入a10高端市场导入(aa22)我(王传福)经常关注前沿技术资讯,一次偶然看到电动汽车技术(B1-11)aa23关注前沿技术a11技术环境感知(aa23, aa24, aa25)电动车完全普及需要很长时间,中期来看混动车型将成为节能减排的重要手段(B1-11)aa24技术潜力判断曾毓群解释称,新应用场景不断出现,给了不同技术展示的舞台(N3-11)aa25场景驱动技术团队成员互动分享专门化知识,缩短知识搜寻时间,并通过思想碰撞激活团队的创新灵感(B2-15)aa33知识搜集a15学习能力(aa33, aa34, aa35)内部研发团队消化、吸收和融合外溢知识,实现了内外要素有效协同和二次创新(B1-15)aa34知识吸收多年研究积累和技术积淀为结构设计的发展提供支撑(N2-15)aa35知识积累企业数据管理和智能工厂建设实现了设备智能、流程互联、标准管控等,在此过程中持续优化产线,带动工艺创新(N3-18)aa40创新要素数字化a18创新生态系统(aa40, aa41, aa42)发布“鹏友+”计划,用户反馈意见并参与创意设计(X2-18)aa41创新主体虚拟化开放E平台所有技术,积极推进“开放+协同”的生态系统重塑,形成了以平台为中心的产业技术体系和产品配套关系(B2-18, B3-18)aa42主体关系生态化比亚迪移植电池、手机领域积累的技术研发能力和相应流程改造能力,将电池技术与汽车生产相结合,拼凑赋予了原有技术全新的用途(B1-21)aa49原有技术转移a21内部资源剥离(aa49, aa50, aa51, aa52)公司起源于聚合物锂离子电池龙头企业ATL动力电池部门,由曾毓群二度创业与ATL研发副总黄世霖共同设立(N1-21)aa50原有业务剥离比亚迪改造位于北京的比亚迪模具厂自主生产零配件,不仅节省了大量成本,还掌握了零件生产核心技术(B1-21)aa51生产线改造公司核心管理高层均为比亚迪创立元老,拥有多年技术及渠道销售管理经验,管理运作经验丰富(B1-21)aa52管理团队重组授权摩比斯使用CTP技术,并支持相关电池供应(N2-25)aa62专利技术开放a25开放合作(aa62, aa63, aa64)拆分成立弗迪系公司,向外供应核心零部件(B2-25)aa63核心零部件外供与下游车企深度绑定,共同推进三元电池升级(N2-25, N3-25)aa64产品共同研发………………(共计392条证据)(共计70个概念)(共计27个范畴)

2.3 主轴编码

主轴编码是指对开放式编码中形成的范畴进行聚类分析与逻辑连接,以提炼出更加系统的主范畴[24]。本文通过挖掘范畴间的逻辑关系,将27个副范畴归纳至9个主范畴中,并进一步界定各主范畴内涵,如表3所示。

表3 主轴编码

Table 3 Axial coding

编码主范畴副范畴内涵A1技术创新方式技术突破、技术集成、技术场景应用颠覆性技术创新源于另辟蹊径的技术创新,包括技术突破、技术集成和技术场景应用3种方式A2技术扩散过程技术研发、市场开发、推广应用、技术迭代颠覆性技术创新需经历技术研发—市场开发—推广应用—技术迭代的技术扩散过程,才能逐步打开市场并引领未来发展A3技术创新目标市场利基市场开发、中高端市场渗透、高端市场导入颠覆性技术创新的目标是开发利基市场、渗透中高端市场和导入高端市场,进而颠覆原有市场A4环境感知能力技术环境感知、市场环境感知、政策环境感知、企业战略调整在前沿技术捕捉和应用场景驱动下,企业结合自身条件分析相关技术和市场潜力,进行政策跟进和追随,进而柔性调整企业战略A5学习创新能力学习能力、自主创新能力、协同创新能力企业搜集、吸收和积累知识形成组织学习能力,利用并创造知识丰富专利技术储备,同时推动内外部协同创新实现知识流动、共享和更迭A6整合拓展能力创新生态系统、业务拓展能力、社会责任承担企业通过协同创新主体和数字化赋能构建创新生态系统,进而拓展业务和承担社会责任,实现系统共生和良性循环A7资源拼凑剥离内部资源、获取外部资源面对资源约束,企业基于目标导向快速剥离内部现有资源,并向外获取零散资源以重构资源组合,积累资金技术等创新要素A8资源编排盘活存量资源、加大要素投入、开放合作企业通过盘活存量资源降本增效,同时加大创新要素投入、积极开放合作以加快技术创新步伐,形成企业核心优势A9资源协奏数字化转型、创新主体协同企业通过数据集成、扩建智能工厂和搭建共享平台等进行数字化转型,通过垂直整合上下游企业和横向主体协同扩大创新主体网络,不断打破组织边界撬动市场资源

2.4 选择性编码

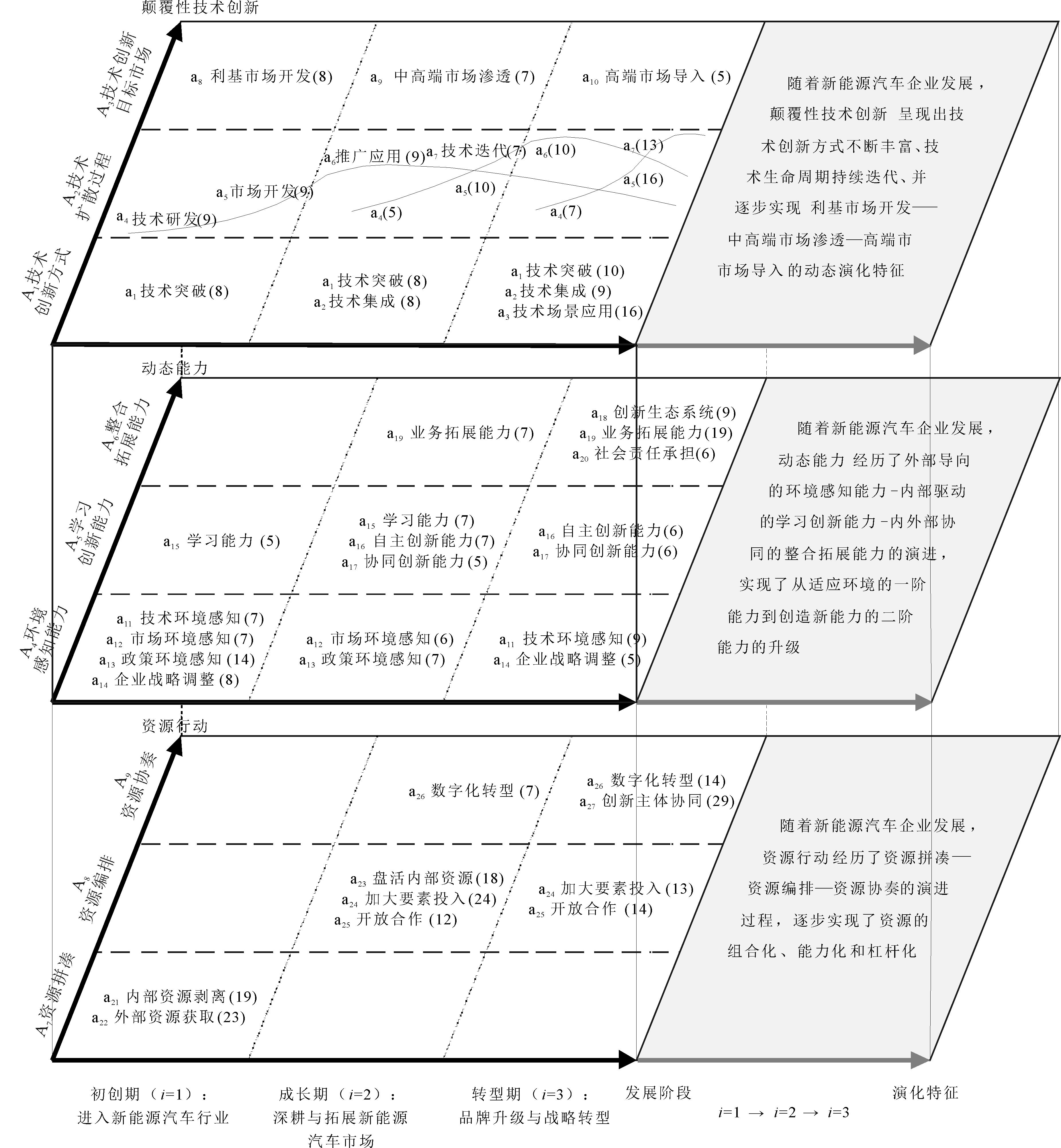

选择性编码是从主范畴中提炼核心范畴的过程[29]。通过梳理各范畴间的阶段关联与逻辑结构,最终将9个主范畴凝练为3个核心范畴,并结合阶段标记进一步归纳3个核心范畴的演化特征,构建新能源汽车企业颠覆性技术创新过程的理论模型,如图2所示。

2.4.1 资源行动层面

图2显示,初创期,企业面临资源约束,为抢抓新能源汽车市场机遇会通过“拼凑”现有资金、技术和生产工艺等要素形成资源组合,以快速实现新能源汽车利基市场开发目标。进入成长期,为渗透中高端市场,企业会重新编排和利用内外部资源,通过精益生产和组织架构盘活存量资源,加大研发、设计和生产方面的投入力度,进而丰富现有资源组合。同时,企业会主动开拓外部资源,加快技术创新步伐,通过突破关键核心技术构建自身核心能力。迈入转型期,为实现战略升级与价值共创,企业会积极协调内外部资源进行资源协奏,通过整合数据资源并利用数字技术推进数字化和智能化转型,并通过整合上下游企业加强供应链管理与政产学研用一体化建设,突破组织边界,充分撬动各类资源以支撑自身创新发展。

在资源行动层面,随着新能源汽车企业发展,企业资源行动经历了资源拼凑—资源编排—资源协奏的演进过程,逐步实现资源组合化、能力化和杠杆化。

以小鹏汽车为例,初创期借助政策支持、融资贷款和海马代工等多样化方式聚集基本创新要素;进入成长期,借助扁平化和市场化组织架构、平台化和模块化体系架构,以及宁德时代、英伟达和小桔车服等战略合作伙伴,提高资源利用效率,激发自身创新活力;迈入转型期,主动在全球布局新能源汽车产销研体系,依托数字生态撬动市场资源,从而实现资源共享与优势互补。

2.4.2 动态能力层面

图2显示,初创期,企业会根据国家新能源政策进行战略调整,并在新能源汽车领域进行技术捕捉和市场潜力分析,之后进入新能源汽车行业。此阶段,企业会主动感知并适应外部环境变化,初步形成基于外部导向的环境感知能力。进入成长期,企业能够敏锐地察觉到政策导向与市场变化,同时意识到依赖“入门级”技术无法建立核心竞争优势,必须主动进行知识搜索、吸收和再创新,不断丰富专利技术储备,通过知识流动、共享和更迭更新知识体系,形成学习创新能力。迈入转型期,在核心技术优势的基础上,企业通过引入并整合数据资源实现创新要素数字化和平台化,并联合行业内外相关创新主体共同构建颠覆性创新生态系统,拓展业务领域并承担社会责任,形成内外部协同的整合拓展能力。

在动态能力层面,随着新能源汽车企业发展,动态能力经历了外部导向的环境感知能力—内部驱动的学习创新能力—内外部协同的整合拓展能力演进过程,从适应环境的一阶能力升级为创造新能力的二阶能力。

例如,小鹏汽车在初创期敏锐地察觉到“智能必然成为打动年轻人的一个重要的产品特征”,由此进入智能电动汽车研发领域;进入成长期后,将“自动驾驶”和“年轻人”作为产品特色,以自动泊车为基础构建“高品质、高科技、高颜值”的创新优势;迈入转型期,在“数字化+电动化”双擎驱动下,发布“鹏友+”计划增强用户黏性,并与神州租车等携手打造汽车短时租赁、轻资产运营新模式,共同构建智能生活和绿色出行生态。

2.4.3 颠覆性技术创新层面

图2显示,在初创期,面对新技术和新市场,企业需要突破自身技术惯性,以技术轨道跃迁为主要颠覆性创新方式并与产业链上下游企业协同,通过基础研究、技术选择和培育孵化实现关键技术突破,由此设计出首款新能源汽车车型,初步打开了新能源汽车细分利基市场。进入成长期,企业通过技术集成、交叉融合和架构创新深耕新能源汽车中高端市场,不断开发新产品、完善新功能,通过成本控制、产能调整和品牌建设等方式促进技术产品推广应用。迈入转型期,企业通过感知市场变化开发和引领客户需求并通过技术跨场景应用突破创新瓶颈,基于物理空间、社会空间和赛博空间3类应用场景开发出换电模式、共享租赁模式和智能网联模式[31],促进技术推广应用和迭代更新,成功进入高端市场,实现技术与市场双重颠覆。

从颠覆性技术创新产生方式看,企业颠覆性技术创新经历了从技术突破到技术集成,再到技术场景创新应用的多元化发展过程;从技术扩散过程看,企业颠覆性技术沿着技术生命周期不断演化,多源技术相互迭代更新,推动颠覆性技术创新持续演进;从技术创新目标市场看,颠覆性技术创新逐步实现利基市场开发—中高端市场渗透—高端市场导入的市场颠覆过程。

以小鹏汽车为例,初创期聚焦智能技术研发攻关,进入新能源汽车利基市场;进入转型期,在产品性能提升、量产交付保障和车型更新迭代的基础上,跨越了从投入生产到大规模产业化的“达尔文海”,小鹏G3和P7车型快速实现万辆交付,有效渗透新能源汽车中高端市场;迈入转型期,注重颠覆性技术的具体应用场景与使用频次,并基于场景应用创新、后端服务保障和品牌转型升级进入智能电动汽车高端市场。

2.5 理论饱和度检验

在案例搜集过程中,本文预留了北汽蓝谷和蔚来汽车两家样本企业数据资料,并按上述步骤对其进行编码,结果未发现新概念和新范畴。同时,由于研究抽象出的概念、范畴和关系能够覆盖理论模型数据,故认为本文过程模型达到理论饱和。

3 颠覆性技术创新实现机理

在图2过程模型的基础上,为进一步探究资源行动与动态能力的交互效应对颠覆性技术创新的作用机理,本文构建新能源汽车企业颠覆性技术创新实现机理模型,如图3所示。

3.1 初创期

图3显示,在初创期,环境感知能力驱动企业基于战略目标开展资源拼凑,从而实现要素聚合。此阶段,企业能够敏锐地洞察到新能源汽车产业面临的机会窗口[3]。为适应市场环境变化、把握创新机遇,企业快速调整战略,以进军新能源汽车行业为导向整合相关资源,重构资本、技术和劳动力等资源组合,进而聚集必要的创新要素。以比亚迪为例,早在2002年该企业就发现电动汽车市场潜力巨大,决定研发新能源汽车并借助融资贷款获得启动资金,通过改造原有电池生产线、收购秦川汽车和三湘客车获得相关生产技术及准入资质,积累技术基础与管理经验,实现创新要素聚集。

创新要素聚集可为企业基于颠覆性技术创新的利基市场开发奠定良好的基础。一方面,面对新市场新技术,企业充分利用各类创新要素开展原理探索和新技术培育孵化活动,实现技术轨道跃迁,突破动力电池等一系列关键技术[3],设计出新能源汽车首款车型;另一方面,基于市场准入资质和相关经验,企业进一步对汽车市场进行细分,瞄准利基市场需求设计相关车型,从而开辟新能源汽车利基市场[32]。例如,比亚迪在原有电池技术的基础上,率先研发磷酸铁锂动力电池并设计E6纯电动出租车和K9纯电动大巴等车型,紧抓商用车的需求痛点,在国家“十城千辆”政策支持下,迅速在深圳等大中城市公共交通领域投入运营,由此打开了新能源商用车市场。

3.2 成长期

进入成长期,退坡机制和双积分政策出台提高了新能源技术补贴门槛。为维持竞争优势、强化核心竞争能力,企业在原有要素组合的基础上对资源重新编排。一方面,企业通过研发布局全球化、组织架构扁平化和技术路线多元化等资源行动提高组织学习能力,推动知识搜集、吸收与创造,丰富专利技术储备,形成核心竞争优势;另一方面,企业通过专利技术共享、核心零部件外供和产品共同研发等方式加强与产业链上下游企业协同创新,实现知识流动、共享和更迭[33],更新自身知识体系。例如,宁德时代进入成长期后加大研发投入,构建材料、产品和智能三大创新平台,实施磷酸铁锂和三元电池双元技术战略,掌握从材料体系到设计制造各环节关键核心技术,并在部分技术上形成代差优势。同时,宁德时代广泛与国内外车企深度合作,持续推进动力电池技术迭代,实时更新自身知识体系。

知识赋新直接推动企业颠覆性技术创新向中高端市场渗透。一方面,知识吸收与转化有助于企业实现技术集成,通过技术交叉融合设计出满足中高端市场需求的新产品;另一方面,知识更新赋能企业改进生产工艺,进而提高产品性价比和竞争力,进一步吸引中高端市场消费者。此外,企业可以借助数字技术重新编排生产资源,通过平台化、模块化设计提高零部件通用性以及产品研制效率,实施精益生产进一步确保高效率和高质量产品交付。由此,在技术能力提升、产品性能提高、产能稳定和服务保障的条件下,企业不断对中高端市场进行渗透。例如,宁德时代通过颠覆性技术创新分别推出三元电池和CTP电池包,突破动力电池在续航能力和安全性方面的技术瓶颈,并借助智能制造体系降本增效,促进新产品在中高端乘用车市场迅速推广,于2017年超过日本松下电器成为全球最大的动力电池供应商。

3.3 转型期

迈入转型期,企业为扩大竞争优势、引领产业高质量发展,在传统要素和核心能力的基础上开展资源协奏。一方面,企业通过数据资源引入、智能工厂扩建、技术平台开放和用户平台搭建开展数字化转型,实现创新主体和创新要素数智化;另一方面,企业通过供应链管理和政产学研用一体化建设扩展创新主体网络,实现优势资源互补和市场信息共享,加强知识交互与技术合作,构建可持续发展的颠覆性创新生态,从而实现系统共生的良性循环。

系统共生助力企业以颠覆性技术创新进入高端市场。不同领域创新主体联合攻关,实现广泛的跨场景创新应用,依托开放共享的数据资源实现场景化设计、个性化定制和服务化延伸,推动基于场景创新的颠覆性技术应用,通过换电模式、共享租赁模式和智能网联模式重构价值创造方式,快速进入并拓展高端市场。例如,基于数智技术赋能、平台空间共建和产业联盟合作的共生系统,比亚迪开发智能网联模式,在满足高端市场需求的同时,不断创新应用场景、引领市场需求[31],从而实现新能源汽车技术和市场的双重颠覆。

综上,资源行动和动态能力作为影响企业实现颠覆性技术创新的关键因素,其交互作用经历了要素聚合—知识赋新—系统共生3次跃迁,并分别对企业颠覆性技术创新产生、发展和升级发挥奠基、推动及引领作用。由此,中国新能源汽车企业实现了基于颠覆性技术创新的利基市场开发—中高端市场渗透—高端市场导入“三步走”战略目标。

4 结语

4.1 研究结论

本文基于5家中国新能源汽车企业颠覆性技术创新实践,构建了相关理论模型,揭示了中国新能源汽车企业颠覆性技术创新产生与演化过程,厘清了资源行动和动态能力对企业颠覆性技术创新的作用机理,得出以下主要结论:

(1)中国新能源汽车企业颠覆性技术创新产生与演化过程呈现利基市场开发—中高端市场渗透—高端市场导入的动态演化规律。

(2)在中国新能源汽车企业颠覆性技术创新过程中,企业通过资源拼凑—资源编排—资源协奏的资源行动实现资源组合化、能力化和杠杆化。企业动态能力经历了外部导向的环境感知能力—内部驱动的学习创新能力—内外部协同的整合拓展能力这一演进过程,由适应环境的一阶能力升级为创造新能力的二阶能力。

(3)企业资源行动、动态能力作为影响颠覆性技术创新实现和演进的关键因素,其交互作用经历了要素聚合—知识赋新—系统共生3次跃迁,分别对企业颠覆性技术创新产生、发展和升级发挥奠基、推动和引领作用。

4.2 理论贡献

(1)本文构建了中国新能源汽车企业颠覆性技术创新过程理论模型,从技术迭代与市场扩散两个方面揭示了中国新能源汽车企业颠覆性技术创新产生和演化过程,丰富了中国情境下的颠覆性技术创新理论,弥补了现有相关研究的不足,并为其它新能源汽车企业颠覆性技术创新提供了参考。

(2)在过程模型的基础上,本文进一步构建中国新能源汽车企业颠覆性技术创新演化机理模型,厘清了企业资源行动和动态能力的阶段形态及演进特征,剖析了资源行动和动态能力对颠覆性技术创新的影响,解释了要素聚合—知识赋新—系统共生这一跃迁过程,突破了以往单一维度的静态研究视角,拓展了颠覆性技术创新理论研究框架,为VUCA时代下战略性新兴企业创新发展提供了理论借鉴和实践参考。

4.3 管理启示

(1)基于新能源汽车企业颠覆性技术创新动态演化规律,初创期,企业应开展有组织的科研攻关,聚焦关键技术突破,寻找细分利基市场以获取先发优势。进入成长期后,企业应加强技术集成和交叉融合,瞄准中高端市场形成核心技术创新能力和规模优势。迈入转型期,企业需要注重技术创新场景开发与应用,从而引领高端市场需求以实现技术与市场的双重颠覆。

(2)资源行动、动态能力是促使新能源汽车企业颠覆性技术创新产生和演化的关键因素。初创期,企业应主动适应外部环境变化,以利基市场开发为导向,快速“拼凑”所需的创新要素。进入成长期,企业应聚焦数字技术引入和资源效率提高,通过资源编排提升自身动态学习和创新能力,缩短技术创新周期。迈入转型期后,企业应通过整合数据资源与协同创新主体开展资源协奏,构建良好的创新生态,从而促使颠覆性技术创新持续涌现。

4.4 不足与展望

本文严格遵循扎根理论分析方法,对中国新能源汽车企业颠覆性技术创新产生与演化机理进行多案例探索性研究。未来可以考虑扩大样本数量,采用模糊集定性比较分析(fsQCA)等实证研究方法,进一步验证资源行动、动态能力交互作用下的企业颠覆性技术创新实现机理,使相关研究结论更加完善。

参考文献:

[1] 栾恩杰,孙棕檀,李辉,等.国防颠覆性技术在航天领域的发展应用研究[J].中国工程科学,2017,19(5):74-78.

[2] 许佳琪,汪雪锋,雷鸣,等.从突破性创新到颠覆性创新:内涵、特征与演化[J].科研管理,2023,44(2):1-13.

[3] XIONG J, ZHAO S, MENG Y, et al. How latecomers catch up to build an energy-saving industry: the case of the Chinese electric vehicle industry 1995—2018[J]. Energy Policy,2022,161:112725.

[4] BOWER J L, CHRISTENSEN C M. Disruptive technologies: catching the wave[J]. Harvard Business Review,1995,73(1):43-53.

[5] SI S, CHEN H. A literature review of disruptive innovation: what it is, how it works and where it goes[J]. Journal of Engineering and Technology Management,2020,56:101568.

[6] O'REILLY C, BINNS A J M. The three stages of disruptive innovation: idea generation, incubation, and scaling[J]. California Management Review,2019,61(3):49-71.

[7] GUO J, PAN J, GUO J, et al. Measurement framework for assessing disruptive innovations[J]. Technological Forecasting and Social Change,2019,139:250-265.

[8] 李东红,陈昱蓉,周平录.破解颠覆性技术创新的跨界网络治理路径——基于百度Apollo自动驾驶开放平台的案例研究[J].管理世界,2021,37(4):130-159.

[9] SCHMIDT G M, DRUEHL C T. When is a disruptive innovation disruptive[J]. Journal of Product Innovation Management,2008,25(4):347-369.

[10] DONG F, LIU Y. Policy evolution and effect evaluation of new-energy vehicle industry in China[J]. Resources Policy, 2020,67:101655.

[11] 李丫丫,张欣悦,罗建强,等.智能网联汽车跨国技术合作网络结构特征与驱动机制研究[J].科技进步与对策,2022,39(21):12-22.

[12] 宋泽源,刘颖琦,ARI KOKKO.基于复杂网络的产业联盟知识共享过程研究——以新能源汽车产业为例[J].情报科学,2020,38(11):110-114.

[13] 胡登峰,冯楠,黄紫微,等.新能源汽车产业创新生态系统演进及企业竞争优势构建——以江淮和比亚迪汽车为例[J].中国软科学,2021,36(11):150-160.

[14] 刘建华,蒲俊敏.扎根理论下新能源汽车协同创新战略研究——以宇通公司为例[J].科技进步与对策,2017,34(21):51-56.

[15] GUO L, ZHANG M Y, DODGSON M, et al. Seizing windows of opportunity by using technology-building and market-seeking strategies in tandem: Huawei's sustained catch-up in the global market[J]. Asia Pacific Journal of Management,2019,36(3):849-879.

[16] 邓昕才,陈子楠,吕萍,等.组织惯例更新触发因素与影响效应——基于先动型市场导向和可持续竞争优势视角[J].科技进步与对策,2022,39(18):21-30.

[17] BOHNSACK R, PINKSE J. Value propositions for disruptive technologies: reconfiguration tactics in the case of electric vehicles[J]. California Management Review,2017,59(4):79-96.

[18] 张璐,王岩,苏敬勤,等.资源基础理论:发展脉络、知识框架与展望[J].南开管理评论,2023,26(4):246-258.

[19] SIRMON D G, HITT M A, IRELAND R D, et al. Resource orchestration to create competitive advantage: breadth, depth, and life cycle effects[J]. Journal of Management,2011,37(5):1390-1412.

[20] TEECE D J, PISANO G, SHUEN A. Dynamic capabilities and strategic management[J]. Strategic Management Journal,1997,18(7):509-533.

[21] SCHILKE O, HU S, HELFAT C E. Quo vadis, dynamic capabilities? a content-analytic review of the current state of knowledge and recommendations for future research[J]. Academy of Management Annals,2018,12(1):390-439.

[22] 张静,李华军,赵燕,等.资源拼凑、价值创造与后发企业颠覆性创新——基于广汽集团新能源汽车产业的案例分析[J].科技管理研究,2022,42(10):87-97.

[23] 黄俊,郭耿轩,刘敏,等. 动态能力视阈下我国汽车制造企业智能化转型升级路径研究——对3家本土自主品牌车企的跨案例探讨[J].科技进步与对策,2018,35(23):121-129.

[24] STRAUSS A L. Qualitative analysis for social scientists[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1987.

[25] YIN R K. Case study research: design and methods[M]. Los Angeles: Sage Publications,2009.

[26] PUCCI T, CASPRINI E, GALATI A, et al. The virtuous cycle of stakeholder engagement in developing a sustainability culture: Salcheto winery[J].Journal of Business Research, 2020, 119: 364-376.

[27] GLASER B G, STRAUSS A L. The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research[M]. London: Routledge,2017.

[28] EISENHARDT K M. Building theories from case study research[J]. Academy of Management Review,1989,14(4):532-550.

[29] 王璐,高鹏.扎根理论及其在管理学研究中的应用问题探讨[J].外国经济与管理,2010,32(12):10-18.

[30] 孙建军,王树祥,苏志文,等.双元创新价值链模型构建:基于扎根理论的企业创新模式研究[J].管理评论,2022,34(5):340-352.

[31] 尹西明,苏雅欣,陈劲,等.场景驱动的创新:内涵特征、理论逻辑与实践进路[J].科技进步与对策,2022,39(15):1-10.

[32] KE R A, YS B, TS B, et al. Organizing business ecosystems in emerging electric vehicle industry: structure, mechanism, and integrated configuration[J]. Energy Policy,2017,107:234-247.

[33] MENG X, LIU M, WANG J. Innovation network economic model of new energy automobile industry based on social network perspective[J]. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,2021,144:1671-1680.

(责任编辑:张 悦)