0 引言

2020年9月,“犀牛智造”首次在社会公众面前亮相。作为新制造的头号工程,“犀牛制造平台”全面实现制造设备、产线、物料、人员等生产要素数字化及云端汇聚,通过需求、设计、生产、经营等管理运营系统的云端部署构建起端到端的生产指挥系统,同时,探索端到端数据自动流动的新模式。犀牛智造的整体思路是通过构建产业全链路数字化模式实现供需的精准匹配和动态平衡,使制造工厂提效降本的同时推动企业数字化改造(赖红波,2020)。已有文献针对企业数字化转型进行了大量讨论。如吴非等[1]使用文本分析方法验证数字化转型对企业资本市场的改善作用;刘政等[2]利用微观企业数据检验企业数字化转型对组织授权行为的影响;赵宸宇等 [3]探索数字化转型对企业全要素生产率的具体影响机制。由此可见,在数字经济与实体经济深度融合的背景下,基于微观视角探讨数字资源投入的经济效果和影响机制有利于促进实体经济数字化发展。

然而,尽管已有研究对数字化投入与企业绩效关系进行了探讨[4],但微观层面针对企业数字化投入带来的绩效变化尚未明晰。李琦等[5]研究得出,数字化转型对企业绩效具有显著促进作用;Abbasi等[6]则从信息系统视角切入,研究认为,数字化是对价值链的破坏,进而影响企业效益。上述研究无疑对企业数字化之路具有借鉴意义,但数字化与绩效之间错综复杂的关系也使不少企业对数字化转型产生困惑,已进行数字化投入的企业在“阵痛”阶段对是否继续投入也产生疑问。此外,企业内部数字化投入同样成为亟待解决的“黑匣子”,促使众多学者不断探索数字化投入影响绩效的具体作用机制。因此,数字化转型过程中企业内部的数字化投入与绩效关系研究具有重要的理论价值和现实意义。

与此同时,越来越多的企业意识到仅仅停留在系统引进等基础环节的数字化,无法支撑企业度过数字化转型的“阵痛期”,数字化核心能力的缺失严重影响企业面对危机的抗压能力和灵活应变能力(Nambisan &Baron, 2021)。同样,企业的数字化资源应用也存在这样一种现象:稀缺数据资源较难获得,而易得的重复性数据资源很多。这将导致低端数字化能力的重复性建设和高端数字化能力的空缺,加剧企业内部数字化建设结构不合理。因此,深入探讨不同维度企业数字化投入对企业绩效的影响具有重要意义。

鉴于此,本文试图在以下方面作出有益探索:第一,企业数字化投入是否对企业绩效有实质性提升作用,究竟何种类型的数字化投入能真正推动制造业企业价值提升?第二,制造业企业数字化投入影响企业绩效的机制是什么,通过什么方式对企业绩效产生影响?因此,本文将围绕企业数字化投入与企业绩效关系,从增效和提质两个角度分别提出管理优化机制与模式创新机制,进一步剖析数字化投入对企业绩效的作用机理,为中国制造业企业持续投入数字化建设提供相关建议。

1 理论分析与研究假设

1.1 理论基础

(1)资源基础观视角下的企业数字化。经典企业竞争优势理论认为,高水平的企业绩效来源于企业竞争优势,而竞争优势则得益于企业拥有的独特资源。资源观也提到战略管理的核心原则是通过组织资源的不断积累和优化配置以获得持续竞争优势[7]。数字经济时代企业的任何活动都离不开数字化资源支持,学者们基于资源观探讨数字化与企业绩效关系。首先,数字化情境下的大量研究表明,企业数字化资源与绩效关系尚不确定。如Wamba等[8]认为,企业绩效提升与数字化投入息息相关,而Akter等[9]则认为大数据投入面临诸多挑战,导致许多投资大数据应用的公司无法改善其业绩,甚至有研究表明数字化资源投入与企业绩效不显著相关[10]。其次,以资源基础观为起点,研究其对企业绩效的影响及形成机理,如企业能力[11]、研发创新[12]、生产效率[13]等组织资源对企业绩效的影响为数字化资源在企业中的应用研究提供了重要理论支持。

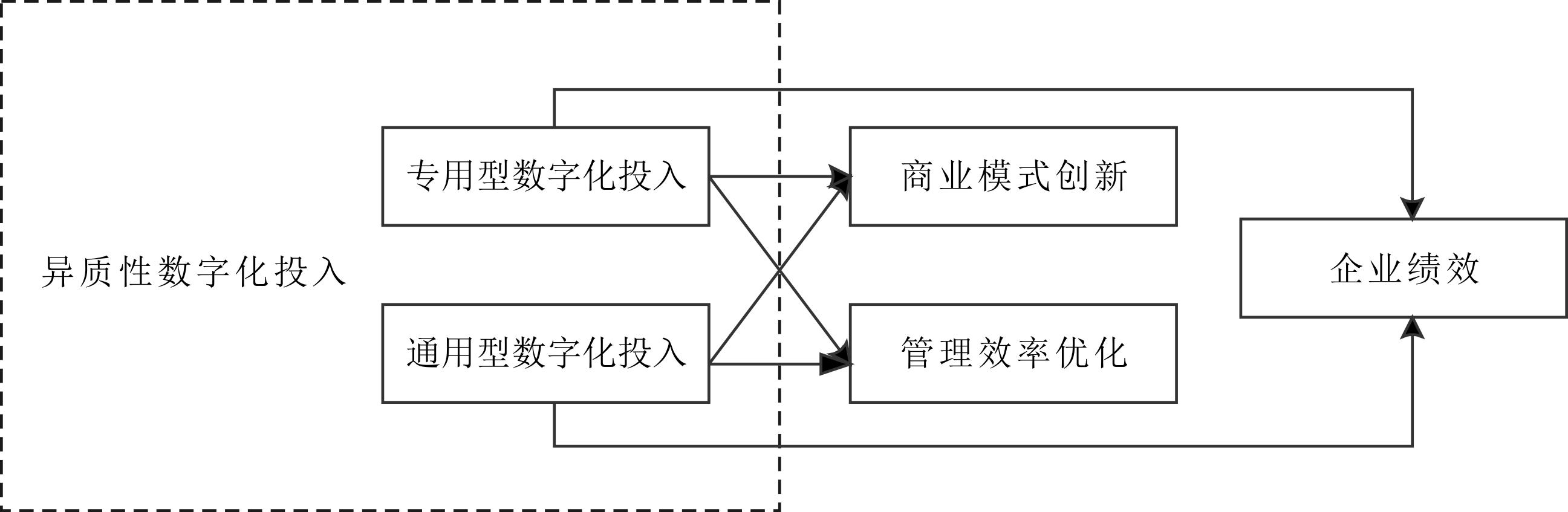

(2)价值链理论视角下的异质性数字化投入。波特的价值链理论认为,系统内外部的价值增值活动包含企业基本活动和支持性活动。其中,基本活动涉及生产经营、市场营销、内部后勤和售后服务等;支持性活动包含基础设施和资源管理等。前者直接作用于企业产品的加工流转和价值创造,而后者则是为基本活动提供保障,为价值创造提供条件。基本活动和支持性活动在企业价值创造过程中互为辅助,共同为企业创造可持续价值。同时,考虑到低端数字化能力的重复性建设和高端数字化能力的空缺,结合价值链理论对企业增值活动的划分,本文从数字化资源类型视角切入,将数字化活动细分为通用型数字化与专用型数字化,进而深入探讨不同维度数字化投入对企业绩效的差异化影响。简言之,本文旨在探讨不同类型企业数字化投入对企业绩效的作用,因此将通用型数字化投入与专用型数字化投入统称为异质性数字化投入。其中,通用型数字化投入专指与企业支持性活动相关、为企业基础性环节提供条件的数字化投入;专用型数字化投入专指与企业基本活动相关、为企业创造价值所进行的数字化投入。

(3)微笑曲线理论视角下的路径研究。微笑曲线理论将完整的产业链分为研发设计、生产制造以及营销服务3个环节。位于中间的生产制造环节所创造的价值仅占产业链总价值的20%,而两端的研发和营销环节所创造的价值占比高达80%。在数字技术助推下,制造业企业一方面可引进ERP、OA等具体数字技术,通过数字化途径提高生产管理效率,进行价值链优化[14],促进微笑曲线整体向上移动;另一方面通过数字化投入增强自身研发创新能力和服务能力[15],着力于微笑曲线两端的高附加值环节,使传统意义上的“B2C”转变为“C2B”“C2M”的制造模式,通过商业模式创新对价值链进行重构,将微笑曲线改造成端到端的闭合曲线,形成飞轮效应[16],进而克服生产、组装等低附加值环节的不利影响,促进可持续发展。因此,本文从增效和提质两个方面入手,将管理效率优化与商业模式创新作为探索数字化投入影响企业绩效的两种机制。

1.2 研究假设

1.2.1 数字化投入与企业绩效

根据价值链理论,通用型数字化投入是与企业支持性活动相关、为企业创造价值的基础性环节提供条件的数字化投入。简单来说,就是使数据信息化、推动业务数字化的投入,例如企业引进记录财务数据的金蝶系统、OA等办公自动化软件所产生的费用。

首先,从通用型数字化特点而言,通用型数字化建设能够实现企业内外部业务流程数字化,比如原材料收发、办公事务处理以及企业现金流记录等通过通用型数字化系统进行处理加工并生成新数据资源,便于管理者实时作出决策以响应外部环境变化,使企业资源配置效率达到帕累托最优。同时,通用型数字化投入有助于企业员工脱离日常繁琐的流程审批、缓解时间和空间限制带来的负面效应,使其能更加专注于自身工作。

其次,从通用型数字化投入的效用而言,其能够帮助企业有效改进生产活动以及管理流程,促进企业内外部业务流程数智化。转型初期的企业数字化水平较低,引进通用系统进行数字化建设对于企业而言是一种投资回报率极大的方式(尹夏楠等,2022)。精细化管理有助于企业减少过程损耗、大幅降低费用以获取竞争优势。然而,尚未实现充分自由流通的数字化资源易导致盲目或过度引入各类信息系统,造成基础性通用数字化建设过度。由于企业内部之间资源不相通且存在功能重叠,各部门前期分别进行的通用型数字化建设在后期会造成企业数字化资源冗余,比如办公自动化系统(OA)、人力资源管理系统(HR)以及设备资产管理系统(EAM)之间存在严重的功能性重复。从长期来看,低端数字化能力的重复性建设不仅不能对企业绩效产生积极作用,反而因高额的系统引进和维护费用降低企业绩效。这也是当前我国制造业企业进行数字化转型面临的较大瓶颈。基于此,本文提出如下研究假设:

H1a:通用型数字化投入与制造业企业绩效之间存在先上升、后下降的倒U型关系。

根据价值链理论,专用型数字化投入是与企业基本活动相关、为获取企业核心竞争力所进行的数字化投入。具体而言,企业依靠专用型数字化投入开发数字技术并对数据进行深层次挖掘和预测分析,例如利用收集的数据通过算法对用户需求作出精准判断等,以促进数据业务化并获取持续竞争优势(霍春辉等,2023)。对制造业而言,专用型数字化建设一方面有利于实现数字技术与客户需求的直接对接,精准刻画用户偏好,增值企业研发端和营销端为企业创造的价值,另一方面还能够利用数字平台连接企业研发与营销两端,提高运营效率与管理效率,进而提升企业绩效。

数字经济时代不仅要求制造业从规模化生产转向自动化生产,而且促使企业逐步转向多样化和定制化生产模式。在专用型数字化建设下,企业积极利用数字化技术扩展业务边界,丰富业务类型,改进生产模式,促使企业产品服务更具个性化,价值创造能力得到显著增强。然而,专用型数字化建设前期需要投入大量资金,导致短期内研发端与营销端收益甚微,可能出现入不敷出情况。随着专用型数字化建设的持续投入,前期投入助力企业核心数字能力提高,稀缺数据资源优势逐渐显现,在市场中获取到更多价值创造机会,因此长期来看专用型数字化投入能够显著提升企业绩效。基于此,本文提出如下研究假设:

H1b:专用型数字化投入与制造型企业绩效之间存在先下降后上升的U型关系。

1.2.2 增效:管理优化机制

先进的数字技术以及创新产品能够帮助企业稳定市场地位,获得可持续竞争优势,在此过程中管理要素也变得越来越重要[17]。效率管理成为解决现有业务问题的有效途径,即寻找并改善企业各模块、要素及环节的最佳匹配和组合(林海芬和苏敬勤,2014)。数字化投入促进企业管理效率提升的渠道主要体现在:

第一,企业数字化投入在本质上重塑了企业内部管理流程[18]。一方面,基于数字化信息与技术的数据整合、数据分析以及决策行为,使不同部门之间的制造环节、流程模块等实现高效管理,同时,降低管理成本,提高企业管理效率。企业将数字化信息和技术应用于内部生产管理,同时融入各环节运营过程,不仅使企业采购、内部组织等环节得到数字化支撑,还为生产活动提供了智能化流程支持(王开科等,2020)。相较于传统工业技术而言,制造业企业的数字化投入在整体上能迅速、精确地捕捉并记录产品生产过程中的关键信息,并通过数智化功能实现精细化、柔性化生产。例如依托数字化技术建立的“无人车间”和“无人生产线”等已实现可视化、多品种、个性化生产。另一方面,数字技术发展也实现了企业内部生产流程、营销流程以及其它重要活动的透明化(曾建光、王立彦,2015),有助于减少内部投机行为,降低因代理问题产生的监管成本和效率损失,进而使企业管理效率得到优化。

第二,企业数字化投入加强了企业内部联系,简化了各环节间流程,从而降低了管理成本。具体而言,数字化技术,例如数字化管理和财务信息系统改善了组织治理结构[2],促进了业务部门之间的实时信息传递与分析,以及库存与材料的跟踪、记录,并优化了材料采购、生产、运输和交付环节间的协调和部门间联系。综合来看,数字化投入可以帮助企业通过提高信息对称性,助力组织内外部无障碍沟通,合理分配组织资源,提高管理效率,在一定范围内提高企业绩效。然而,由数字化建设带来的管理效率提升达到一定水平后,其对企业绩效提升的边际效应开始逐渐减小。此时若一味追求数字化投入带来的管理效率提升则会导致管理成本大幅增加,综合来看,企业绩效会出现下降。基于此,本文提出如下研究假设:

H2:管理效率优化在企业数字化投入与企业绩效关系中发挥非线性中介作用。

1.2.3 提质:模式创新机制

Chesbrough&Rosenbloom[19]提出,在技术投入与商业产出关系中不可忽视商业模式的中介作用。郭海和韩佳平[20]也提出,在数字化投入过程中,商业模式创新能够有效提高企业绩效。在此基础上,后续研究也表明,企业需要通过商业模式创新将技术投入转化为经济产出[21],并且不同商业模式创造的价值不同。本文主要从两方面对商业模式创新在企业数字化投入与企业绩效关系中的作用进行分析。

首先,数字化投入缩短了企业与消费者之间的距离,减少了生产不确定性,进而促进商业模式创新。具体而言,企业利用数字化信息和技术,通过研发、生产以及销售模式变革创造新产品,从而应对竞争对手和市场变化。例如,CRM(客户关系管理)技术在有效识别消费者需求后,通过定向广告投送提高推广准确性;PLM(项目周期管理)等技术通过即时反馈和全面协调帮助企业完善商业模式,由传统的“先生产后销售模式”变为“以销售定生产模式”,并逐渐演变为定制化生产模式,大幅降低制造企业库存堆积量与管理成本。企业数字化投入不仅能够极大增强企业灵活性和适应性,帮助企业在面对市场变化时有效整合内外部资源, 还可以提高企业感知和捕获顾客需求变化的能力,通过个性化和服务延伸,改善客户体验,提高客户响应能力和精准营销能力,以更低成本响应日益差异化的产品和服务需求,从而提高价值创造潜力并实现商业模式创新。

其次,早期价值创造学派的研究认为,商业模式设计与企业绩效之间存在显著的正相关关系,且商业模式创新对企业绩效的提升存在过程性影响。Abbas等[22]将商业模式创新划分为研发、执行和商业化阶段;Jin&Chen[23]认为,商业模式创新通过价值驱动、价值目标选择、价值传递、价值获取、价值评估5个阶段实现企业绩效提高。所以,企业能够通过数字化投入研发出专用技术,有效推动商业模式创新,进而作用于企业绩效。但由于商业模式创新的影响可能存在一定滞后性,因此在一定程度上,数字化投入带来的企业商业模式创新并不能对企业绩效产生立竿见影的提升效果。对于企业而言,只有经过时间沉淀,商业模式创新效果才得以逐渐显现,企业绩效才开始出现提升。基于此,本文提出如下研究假设:

H3:商业模式创新在企业数字化投入与企业绩效关系中发挥非线性中介作用。

由此,本文构建概念模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 样本选择与数据来源

本文选择在中国上海证券交易所和深圳证券交易所上市的制造企业,以2016-2021年为样本期,获得初始样本企业3 139家,在对样本企业进行处理后最终获取1 573家上市公司的9 195个数据。其中,涉及到的管理效率、企业绩效以及各控制变量数据均来源于国泰安(CSMAR)和中国研究数据服务平台(CNRDS)数据库。专用型数字化投入、通用型数字化投入以及企业商业模式创新水平数据均来源于巨潮资讯网公布的制造业上市公司企业年报,利用Python软件进行批量下载并提取关键词。

2.2 变量设计

2.2.1 被解释变量:企业绩效

从管理角度,企业绩效是经营过程中产生的业绩。经营业绩反映一个公司在一定时期内产生的经营利润,通常用财务指标衡量。本文参考辛清泉[24]的做法,将总资产收益率(ROA)作为企业财务绩效的代理变量,并将期末净利润扣除由营业外收入带来的盈利,更注重数字化对企业经营绩效的影响。

2.2.2 解释变量:异质性数字化投入

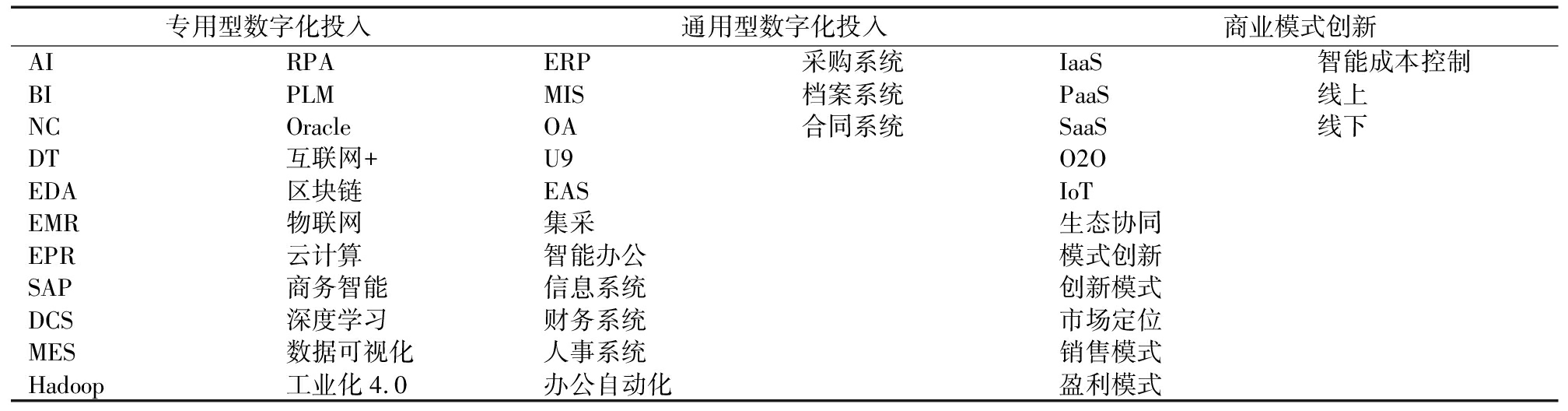

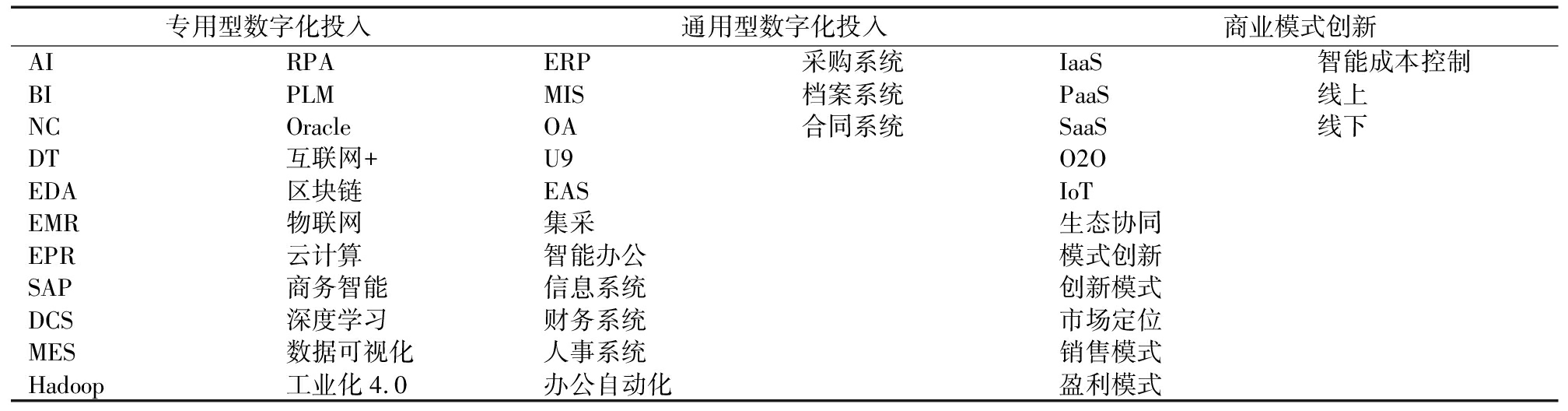

本文从通用型数字化投入和专用型数字化投入两个方面衡量企业异质性数字化投入。参考吴非等[1]和赵宸宇[3]的研究,使用文本分析方法获取相关量化数据。具体步骤如下:第一,获取分析文本。利用Python软件从巨潮资讯网下载2016-2021年制造业企业年报,并将其转为txt文本格式,以便进行词语检索。第二,确定关键词。利用Python中文分词工具“jieba”选取关键词,通过人工匹配以及算法自动分词获得制造业企业数字化投入在财务报告中的表述。接着对样本企业进行词频统计,筛选出与数字化转型相关的高频词汇,并补充相关文献的关键词,最终形成数字化转型分词词典,关键词词汇如表1所示。第三,细分词典。将上一步确定的关键词词汇进一步细分为通用型数字化投入与专业型数字化投入两类关键词词典。第四,统计词频量。利用Python提取各上市公司年报中的关键词频数。第五,构建指标。以关键词频数与当年同行业所有企业出现的总频数比值作为度量指标[25],具体计算公式为:

(1)

表1 基于文本挖掘的主要关键词

Tabel 1 Main key vocabulary for text mining

专用型数字化投入通用型数字化投入商业模式创新AIRPAERP采购系统IaaS智能成本控制BIPLMMIS档案系统PaaS线上NCOracleOA合同系统SaaS线下DT互联网+U9O2OEDA区块链EASIoTEMR物联网集采生态协同EPR云计算智能办公模式创新SAP商务智能信息系统创新模式DCS深度学习财务系统市场定位MES数据可视化人事系统销售模式Hadoop工业化4.0办公自动化盈利模式

注:在实际索引中,同时包含英文缩写大小写,避免因格式问题引发遗漏

其中,Diga和Digb分别代表企业通用型数字化投入与专用型数字化投入;i表示公司代码,t表示年份,a和b分别是专用型数字化投入与通用型数字化投入的关键词数量。使用文本挖掘法将定性材料转化为定量数据,目标词典中词汇出现频率越高,代表企业越重视数字化投入。

2.2.3 中介变量

(1)管理效率优化。管理水平取决于管理效率,本文使用管理效率衡量企业管理水平。范如国[26]在研究效率与工资关系中发现,利润率可以有效代表企业管理效率,但是单纯以企业绩效作为管理效率衡量指标没有考虑到管理成本因素,这将导致结果存在较大偏差。故本文借鉴薛安伟[27]的做法,将营业收入纳为企业运营指标并以营业总收入除以管理费用的比值表示管理效率。

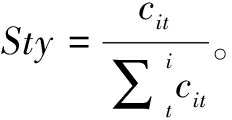

(2)商业模式创新。本文探讨的商业模式创新更侧重于经营过程中的颠覆性战略变革。参考任碧云和郭猛[28]的研究,采用词频分析方式衡量企业商业模式创新水平,构建关于商业模式创新的关键词词汇表,具体步骤参考本文数字化投入数据处理过程。商业模式创新水平通过各上市公司年报中的关键词词频数与当年同行业所有企业的词语总频数比值衡量,具体计算公式为: 其中,Sty代表商业模式创新,i表示公司代码,t表示年份,c表示各公司每年关于商业模式创新的关键词数量。

其中,Sty代表商业模式创新,i表示公司代码,t表示年份,c表示各公司每年关于商业模式创新的关键词数量。

2.2.4 控制变量

本文不仅控制了企业基本特征对研究结果的影响,还将财务特征变量和公司治理变量纳入研究[25,28]。具体包括:企业规模(size),企业年度总资产的对数值;企业年龄(age),使用企业经营年度测度,即数据观测年份与企业成立年份之差;企业性质(nat),将国有企业、民营企业、外资企业、其它企业分别赋值1~4;企业成长性(gro),使用企业总资产成长率测度,即本期末总资产与上期末总资产之差占上期末总资产的比值;资产负债率(alr),企业总负债与总资产的比值;账面市值比(bmr),股东权益与公司市值之比;经营性现金流(caf),上市年末经营性现金流与总资产之比;总资产流转比(int),使用年末存货周转率测度,即营业成本与存货净额期末余额的比值;管理层持股比例(mnh),高层持股数量占总股数量之比;治理权集中度(sep),使用董事长与经理的二职合一情况测度,二职合一为1,否则为0;董事会独立性(idr),独立董事占比。此外,将时间和行业因素纳入变量关系的考虑范畴,将年度(Year)以及行业(Industry)作为虚拟变量进行控制。

2.3 模型构建

本文研究的核心问题是异质性数字化投入与企业绩效关系,即通用型数字化投入与专用型数字化投入是否影响企业绩效变化,故构建如下基准回归模型:

(2)

其中,被解释变量ROAi,t代表企业绩效,核心解释变量Digi,t代表企业数字化投入,包括通用型数字化投入(Diga)和专用型数字化投入(Digb),Control代表控制变量集合,∑Ind和∑Year分别为行业固定效应与时间固定效应,εi,t表示未被观测的随机误差项。

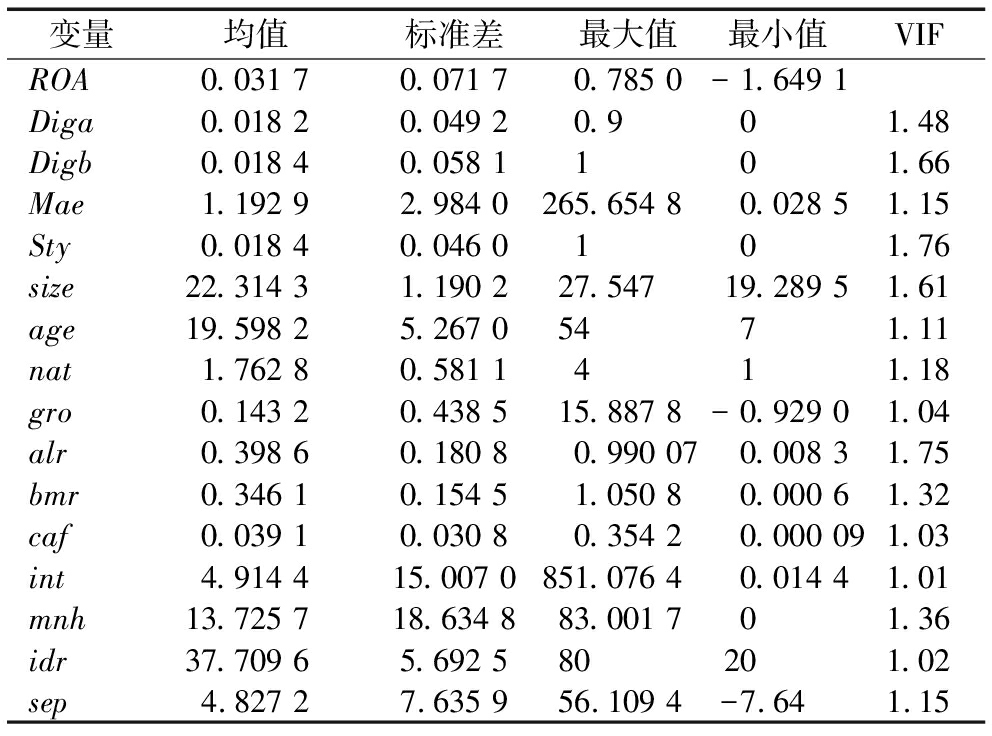

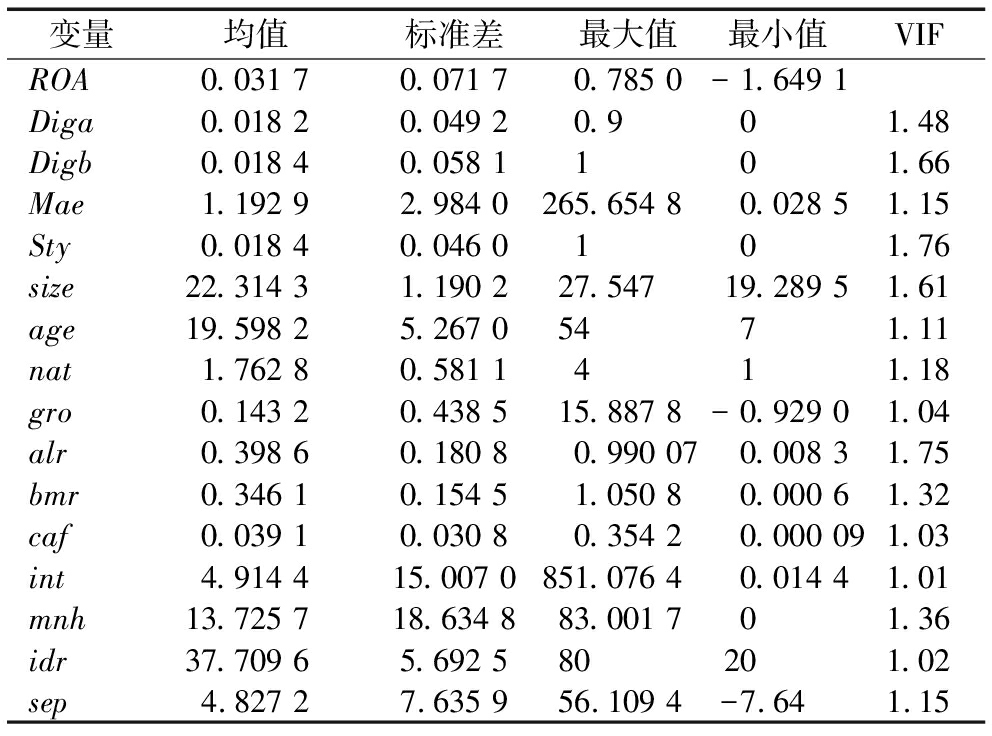

2.4 描述性统计

表2报告了变量描述性统计与相关性分析结果。其中,通用型数字化投入与专用型数字化投入水平大体在0~1之间,均值分别为0.018 2和0.018 4,说明企业数字化投入整体不高,企业绩效均值(0.031 7)和标准差(0.071 7)也表明不同制造业企业之间绩效水平相差较大。同时,所有方差膨胀因子(VIF值)均在1.01~1.76之间,远远低于10,表明各变量间不存在多重共线性问题。

表2 各变量描述性统计结果

Tabel 2 Descriptive statistics of variables

变量均值标准差最大值最小值VIFROA0.031 70.071 70.785 0-1.649 1Diga0.018 20.049 20.901.48Digb0.018 40.058 1101.66Mae1.192 92.984 0265.654 80.028 51.15Sty0.018 40.046 0101.76size22.314 31.190 227.54719.289 51.61age19.598 25.267 05471.11nat1.762 80.581 1411.18gro0.143 20.438 515.887 8-0.929 01.04alr0.398 60.180 80.990 070.008 31.75bmr0.346 10.154 51.050 80.000 61.32caf0.039 10.030 80.354 20.000 091.03int4.914 415.007 0851.076 40.014 41.01mnh13.725 718.634 883.001 701.36idr37.709 65.692 580201.02sep4.827 27.635 956.109 4-7.641.15

3 实证结果与分析

3.1 数字化投入对企业绩效的影响

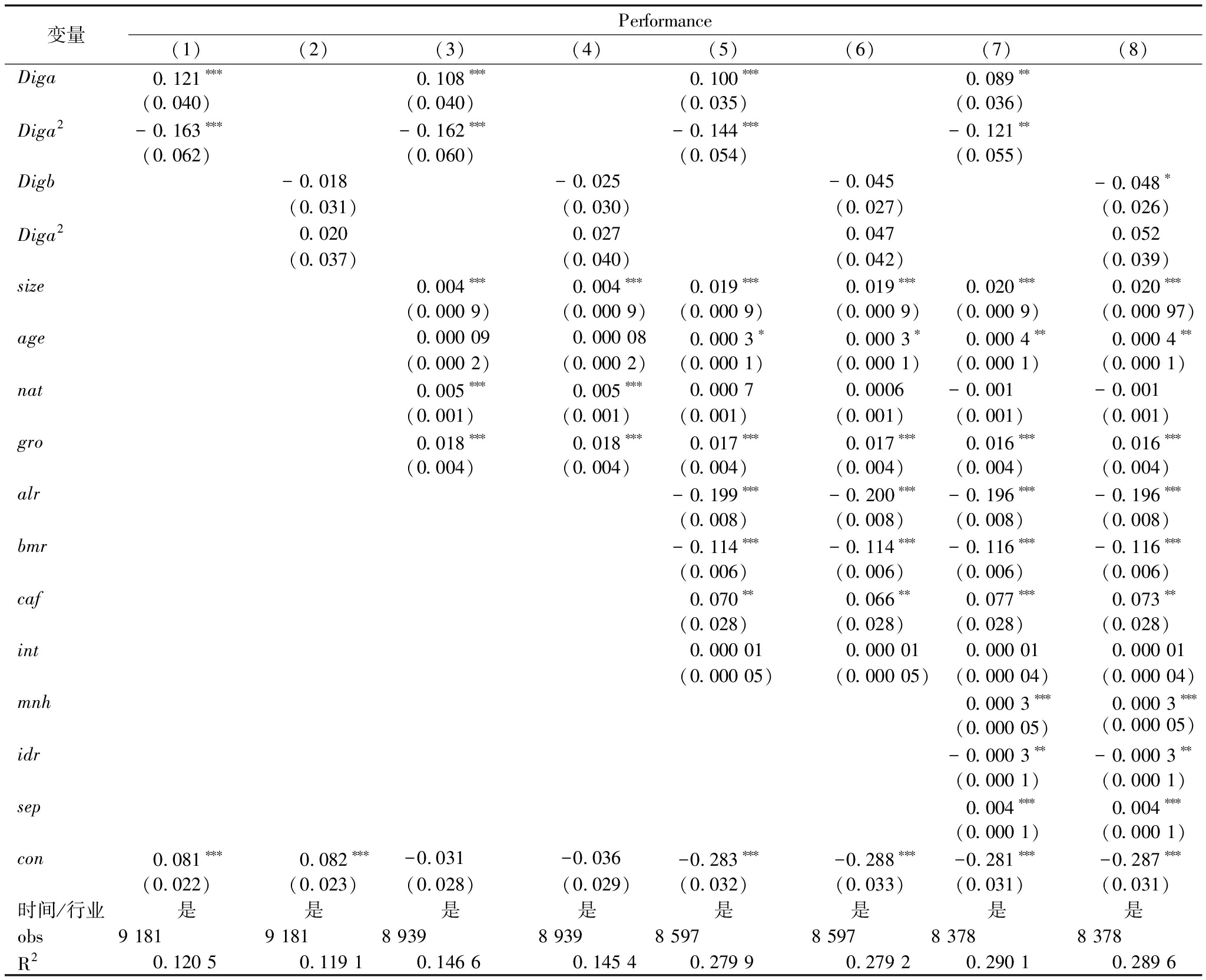

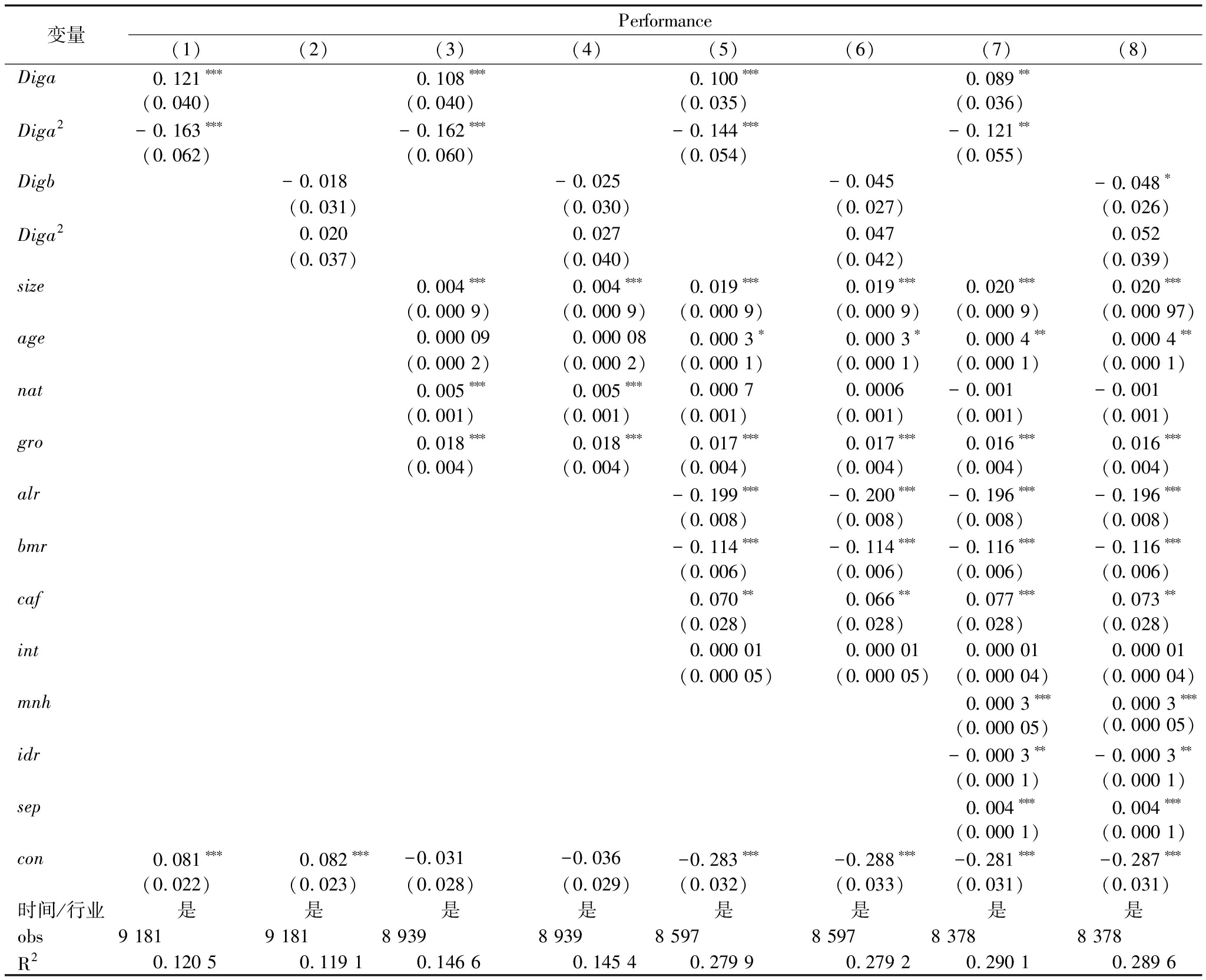

本文采用递进式回归,展示异质性数字化投入对企业绩效影响的基准回归结果,结果如表3所示。其中,第(1)(2)列仅控制行业与时间的固定效应,第(3)(4)列、(5)(6)列、(7)(8)列依次加入企业基本特征层面控制变量、企业财务特征层面控制变量和企业治理层面控制变量。结果表明,无论在何种情况下,通用型数字化投入(Diga)对企业绩效(Performance)的回归系数均在1%和5%的水平下显著,而专用型数字化投入对企业绩效的影响不显著。

表3 异质性数字化投入与企业绩效关系的主效应检验结果

Table 3 Test results of heterogeneous digital investment and enterprise performance

变量Performance(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)Diga0.121∗∗∗0.108∗∗∗0.100∗∗∗0.089∗∗(0.040)(0.040)(0.035)(0.036)Diga2-0.163∗∗∗-0.162∗∗∗-0.144∗∗∗-0.121∗∗(0.062)(0.060)(0.054)(0.055)Digb-0.018-0.025-0.045-0.048∗(0.031)(0.030)(0.027)(0.026)Diga20.0200.0270.0470.052(0.037)(0.040)(0.042)(0.039)size0.004∗∗∗0.004∗∗∗0.019∗∗∗0.019∗∗∗0.020∗∗∗0.020∗∗∗(0.000 9)(0.000 9)(0.000 9)(0.000 9)(0.000 9)(0.000 97)age0.000 090.000 080.000 3∗0.000 3∗0.000 4∗∗0.000 4∗∗(0.000 2)(0.000 2)(0.000 1)(0.000 1)(0.000 1)(0.000 1)nat0.005∗∗∗0.005∗∗∗0.000 70.0006-0.001-0.001(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)gro0.018∗∗∗0.018∗∗∗0.017∗∗∗0.017∗∗∗0.016∗∗∗0.016∗∗∗(0.004)(0.004)(0.004)(0.004)(0.004)(0.004)alr-0.199∗∗∗-0.200∗∗∗-0.196∗∗∗-0.196∗∗∗(0.008)(0.008)(0.008)(0.008)bmr-0.114∗∗∗-0.114∗∗∗-0.116∗∗∗-0.116∗∗∗(0.006)(0.006)(0.006)(0.006)caf0.070∗∗0.066∗∗0.077∗∗∗0.073∗∗(0.028)(0.028)(0.028)(0.028)int0.000 010.000 010.000 010.000 01(0.000 05)(0.000 05)(0.000 04)(0.000 04)mnh0.000 3∗∗∗0.000 3∗∗∗(0.000 05) (0.000 05)idr-0.000 3∗∗-0.000 3∗∗(0.000 1)(0.000 1)sep0.004∗∗∗0.004∗∗∗(0.000 1)(0.000 1)con0.081∗∗∗0.082∗∗∗-0.031-0.036-0.283∗∗∗-0.288∗∗∗-0.281∗∗∗-0.287∗∗∗(0.022)(0.023)(0.028)(0.029)(0.032)(0.033)(0.031)(0.031)时间/行业是是是是是是是是obs9 1819 1818 9398 9398 5978 5978 3788 378R20.120 50.119 10.146 60.145 40.279 90.279 20.290 10.289 6

注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%的显著性水平(双尾),括号内为t检验值,下同

接着,验证两种类型数字化投入对企业绩效的非线性作用关系。

第一,第(7)(8)列分别表示通用型数字化投入与专用型数字化投入对绩效的基准回归结果。结果显示,通用型数字化投入对绩效总效应的回归系数显著(二次项系数为-0.121,p<0.05;一次项系数为0.089,p<0.05),而专用型数字化投入对绩效总效应的二次项回归系数不显著。其中,前者符合“二次项系数显著”的非线性检验条件。

第二,分段检验回归方程的斜率情况。根据第(7)列,得到通用型数字化投入与绩效关系的回归方程为:

P=-0.121Diga2+0.089Diga-0.281

(3)

故斜率为:

S=-0.242Diga+0.089

(4)

描述性统计结果表明,当通用型数字化投入取值为[0,0.9]时,将自变量0、0.9分别带入斜率方程,得到自变量较小时的斜率为0.089,自变量较大时的斜率为-0.128 8 ,符合“自变量较小则斜率为正,自变量较大则斜率为负”的标准条件。

第三,检验方程拐点位置。由回归方程得到,Diga为0.367 8时斜率为0,此时到达绩效水平最高点且拐点落在[0,0.9]范围内,符合“落入自变量区间取值范围”的标准条件。

综上,本文认为通用型数字化投入与企业绩效呈先上升后下降的倒U型关系,表明前期通用型数字化投入提高了企业绩效水平,然而,一旦通用型数字化投入超过一定阈值则会导致绩效水平下降。从回归系数的绝对值来看,列(1)(3)(5)(7)中通用型数字化投入的一次项和二次项系数的绝对值依次减小。这可能是由于逐渐纳入的控制变量使得通用型数字化投入对企业绩效的影响更稳健,缩小了自变量影响范围,使得结果趋于平稳。

3.2 稳健性检验

为保证基准回归结果可靠,本文将进行多种稳健性检验,包括替换变量、剔除特殊样本、更换实证方法等。

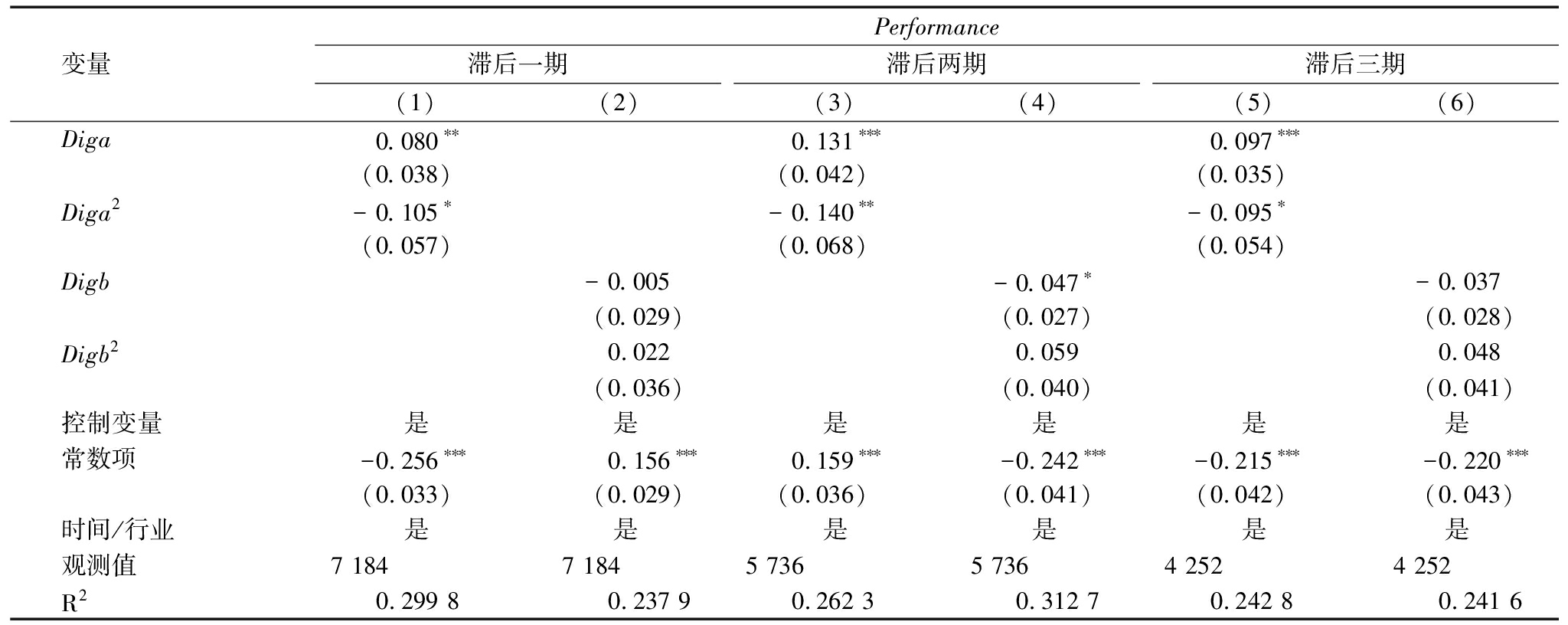

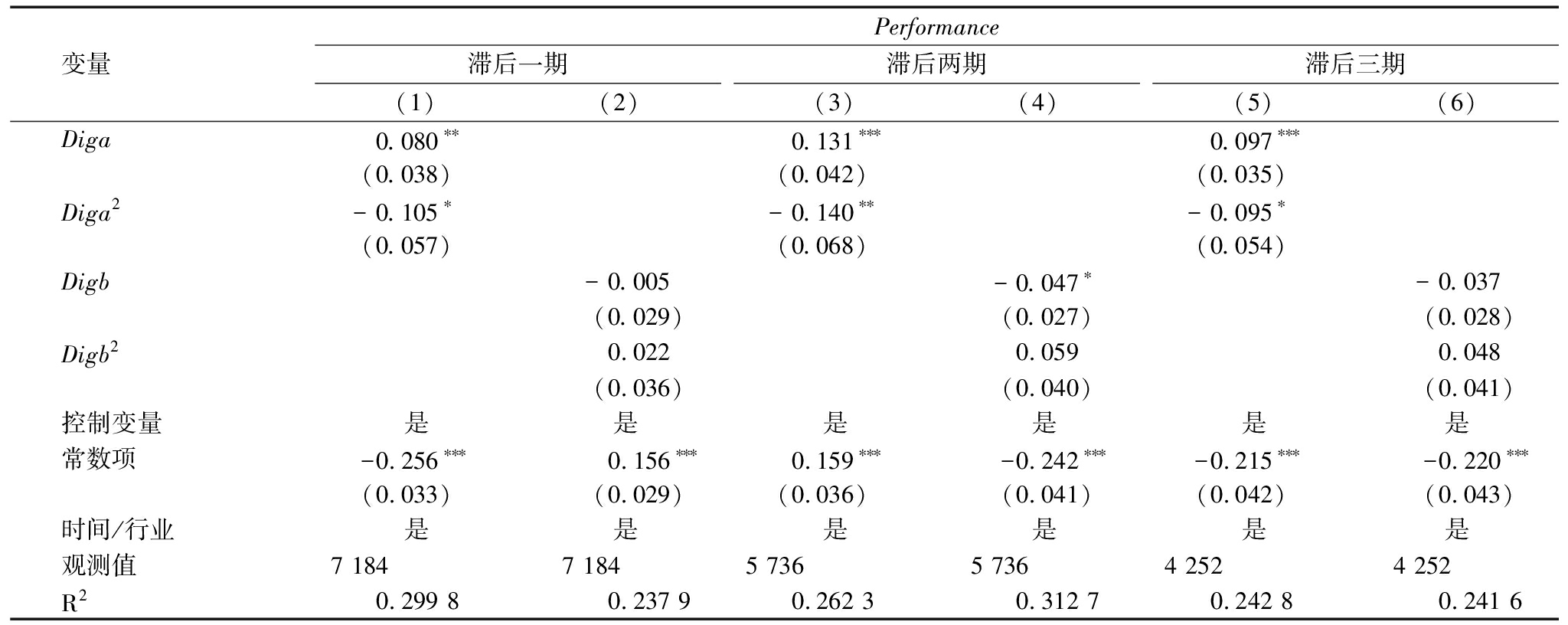

(1)滞后核心解释变量。借鉴李健等[29]的研究,考虑到数字化投入对企业绩效的滞后影响,同时,也为准确刻画数字化投入对企业绩效的动态影响,将解释变量分别滞后1~3期,再次进行回归分析。表4显示,通用型数字化投入对企业绩效影响的回归结果稳健,而专用型数字化投入与企业绩效无非线性相关关系。此外,第(1)(3)(5)列结果表明,通用型数字化投入对企业绩效的影响呈现波动特征,滞后两期的通用型数字化投入对绩效的影响程度最大,不仅通过5%水平下的显著性检验并且在回归系数上也明显大于滞后一期、滞后三期的。由此可见,通用型数字化水平对企业绩效的驱动作用在两年后更加显著。

表4 稳健性估计结果——滞后核心解释变量

Table 4 Robustness estimation—lagged independent variable

变量Performance滞后一期(1)(2)滞后两期(3)(4)滞后三期(5)(6)Diga0.080∗∗0.131∗∗∗0.097∗∗∗(0.038)(0.042)(0.035)Diga2-0.105∗-0.140∗∗-0.095∗(0.057)(0.068)(0.054)Digb-0.005-0.047∗-0.037(0.029)(0.027)(0.028)Digb20.0220.0590.048(0.036)(0.040)(0.041)控制变量是是是是是是常数项-0.256∗∗∗0.156∗∗∗0.159∗∗∗-0.242∗∗∗-0.215∗∗∗-0.220∗∗∗(0.033)(0.029)(0.036)(0.041)(0.042)(0.043)时间/行业是是是是是是观测值7 1847 1845 7365 7364 2524 252R20.299 80.237 90.262 30.312 70.242 80.241 6

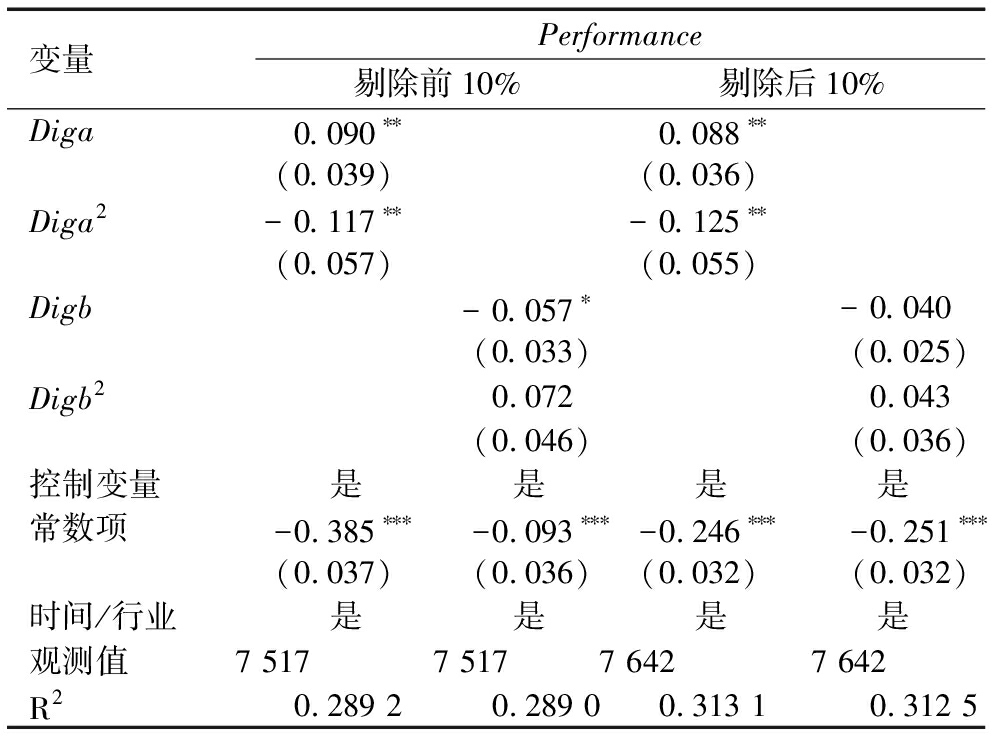

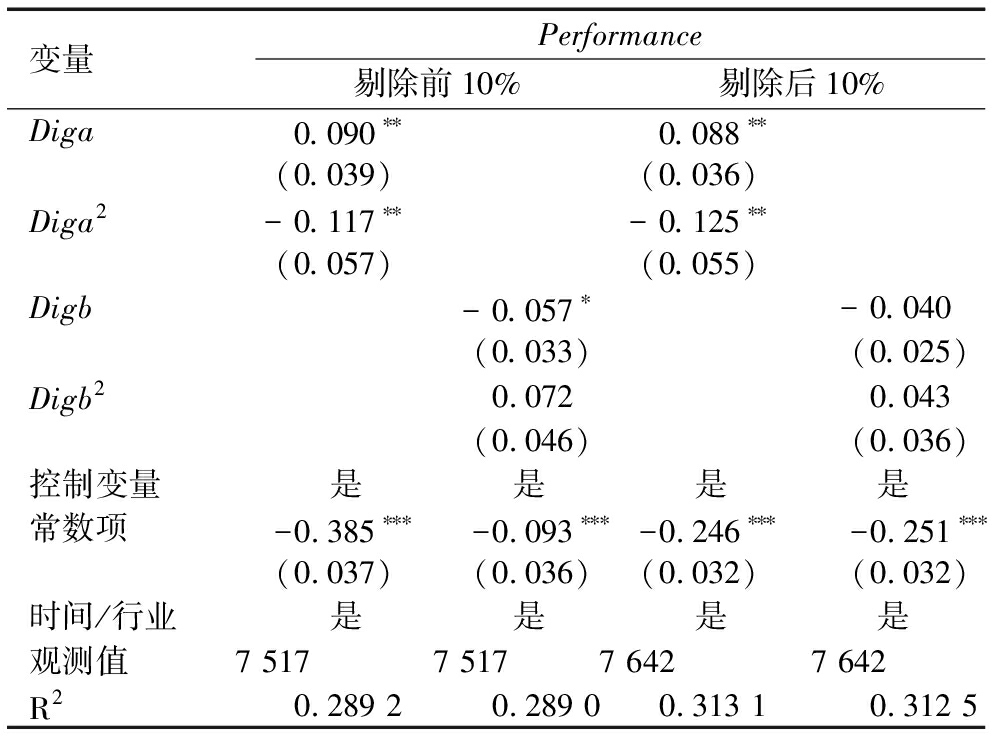

(2)剔除特殊样本。大规模企业进行数字化投入具有一定优势,通常企业规模越大,数字化成效越显著。为了考察数字化投入与绩效关系的稳定性,本文剔除样本企业中排名前10%的大规模企业或排名靠后10%的小规模企业分别进行回归分析,结果如表5所示。对比基准回归结果可以发现,剔除大规模企业后的回归系数有所下降,剔除小规模企业后的回归系数有所上升,但回归系数显著性未发生改变,表明本文基准回归结果稳健。

表5 稳健性估计结果——剔除企业异常规模样本

Table 5 Robustness estimation—excluding abnormal samples

变量Performance剔除前10%剔除后10%Diga0.090∗∗0.088∗∗(0.039)(0.036)Diga2-0.117∗∗-0.125∗∗(0.057)(0.055)Digb-0.057∗-0.040(0.033)(0.025)Digb20.0720.043(0.046)(0.036)控制变量是是是是常数项-0.385∗∗∗-0.093∗∗∗-0.246∗∗∗-0.251∗∗∗(0.037)(0.036)(0.032)(0.032)时间/行业是是是是观测值7 5177 5177 6427 642R20.289 20.289 00.313 10.312 5

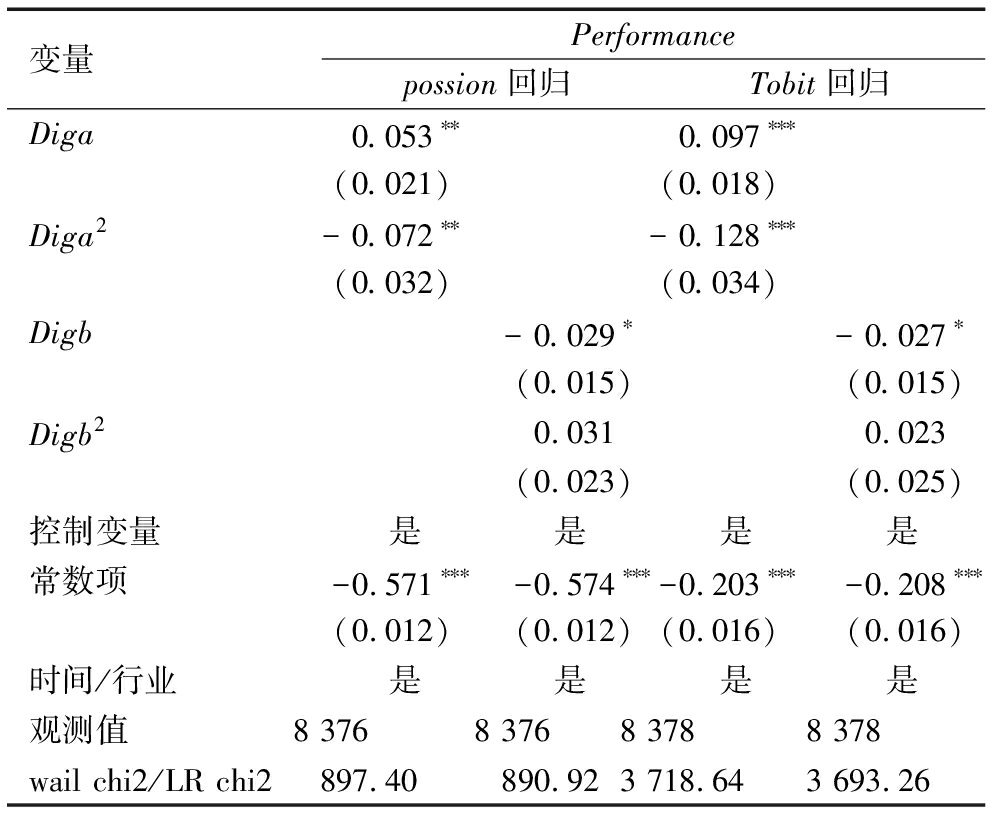

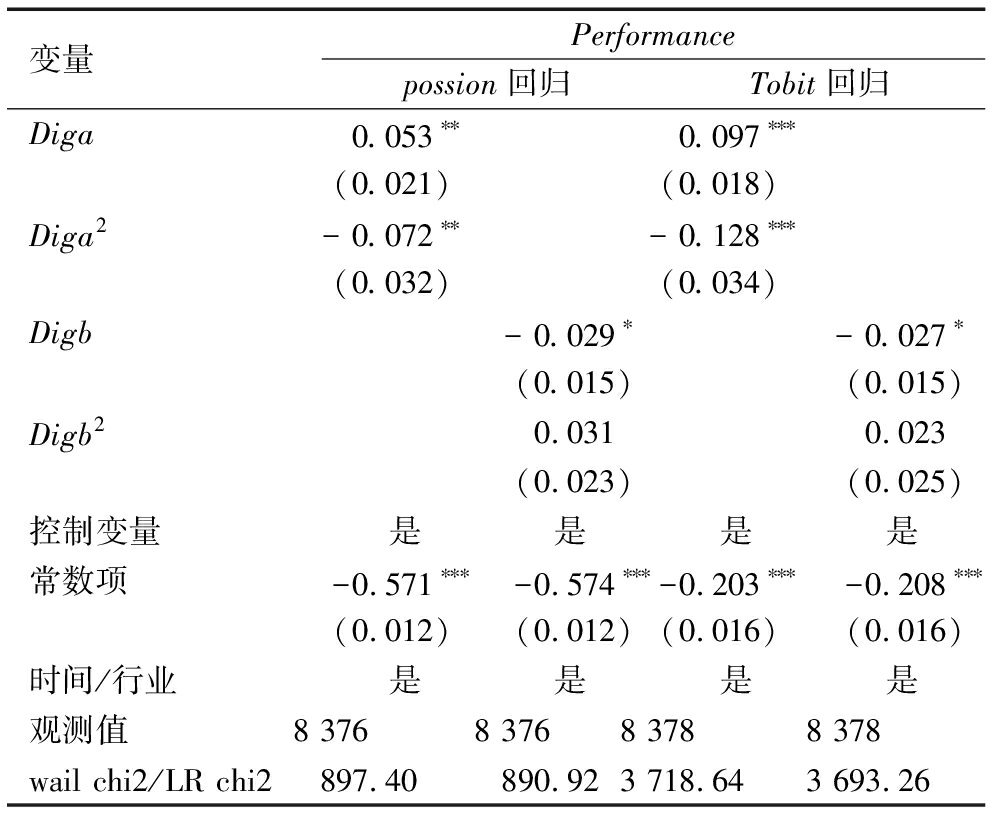

(3)更换实证方法(Possion回归和Tobit回归)。由于本文自变量可能存在零值,Santos&Tenreyro[30]在研究中使用泊松分布(PPML)方法缓解样本选择问题,但泊松回归也可能导致偏差过大,因此本文将泊松回归作为次优模型进行重新估计。同时,将Tobit回归方法作为主效应验证模型。表6结果显示,替换估计模型后的结果与基准回归结果基本一致,且通用型数字化投入系数分别在5%和1%的水平上显著为正,再次表明本文研究结论稳健。

表6 稳健性估计结果——PPML &Tobit回归结果

Table 6 Robustness estimation—PPML &Tobit regression results

变量Performancepossion回归Tobit回归Diga0.053∗∗0.097∗∗∗(0.021)(0.018)Diga2-0.072∗∗-0.128∗∗∗(0.032)(0.034)Digb-0.029∗-0.027∗(0.015)(0.015)Digb20.0310.023(0.023)(0.025)控制变量是是是是常数项-0.571∗∗∗-0.574∗∗∗-0.203∗∗∗-0.208∗∗∗(0.012)(0.012)(0.016)(0.016)时间/行业是是是是观测值8 3768 3768 3788 378wail chi2/LR chi2897.40890.923 718.643 693.26

注:括号内为z检验值

4 机制检验

前文仅就异质性数字化投入对企业绩效的总体影响进行分析,并未检验具体影响机制。对此,本文参考唐松等[31]的研究,采用递归方程识别数字化投入影响企业绩效的渠道机制。

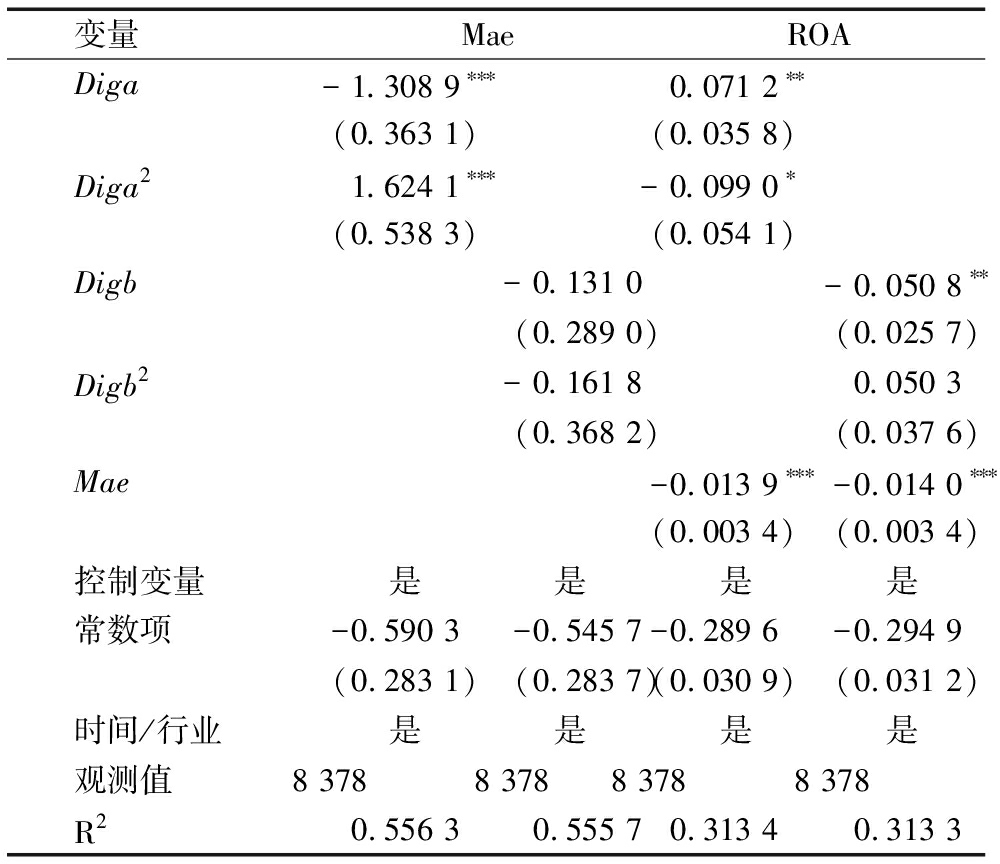

4.1 管理优化机制

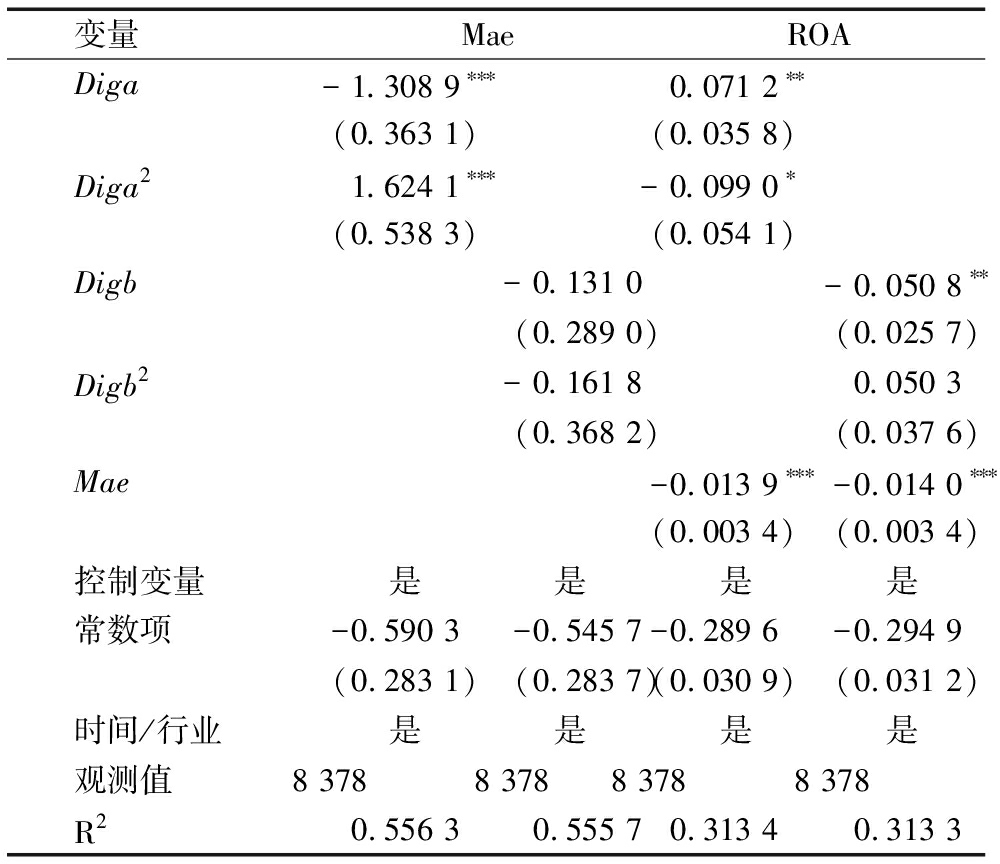

首先,通过递归方程逐次识别变量关系。表7中通用型数字化投入对管理效率的回归系数显著(一次项系数显著为负,且通过1%水平下的显著性检验;二次项系数显著为正,且通过1%水平下的显著性检验)。这表明从长远看,通用型数字化投入提升了企业管理部门及管理人员的工作效率,缓解了企业管理冗余等问题。进一步,企业管理效率提升对企业绩效有着显著促进作用,表明管理优化是提升企业绩效水平的“推动器”。然而,专用型数字化投入并未能有效提升管理效率,两者之间不存在显著相关性。总之,通用型数字化投入提升了企业管理效率,解决了企业内部的管理冗余和管理水平低下问题,为企业最终的绩效水平提升提供了内在支持,因此研究假设H2得到支持。

表7 管理优化机制检验结果

Table 7 Results of management optimization mechanism

变量MaeROADiga-1.308 9∗∗∗0.071 2∗∗(0.363 1)(0.035 8)Diga21.624 1∗∗∗-0.099 0∗(0.538 3)(0.054 1)Digb-0.131 0-0.050 8∗∗(0.289 0)(0.025 7)Digb2-0.161 8 0.050 3 (0.368 2)(0.037 6)Mae-0.013 9∗∗∗-0.014 0∗∗∗(0.003 4)(0.003 4)控制变量是是是是常数项-0.590 3-0.545 7-0.289 6-0.294 9(0.283 1)(0.283 7)(0.030 9)(0.031 2)时间/行业是是是是观测值8 3788 3788 3788 378R20.556 30.555 70.313 40.313 3

注:括号内为t检验值,下同

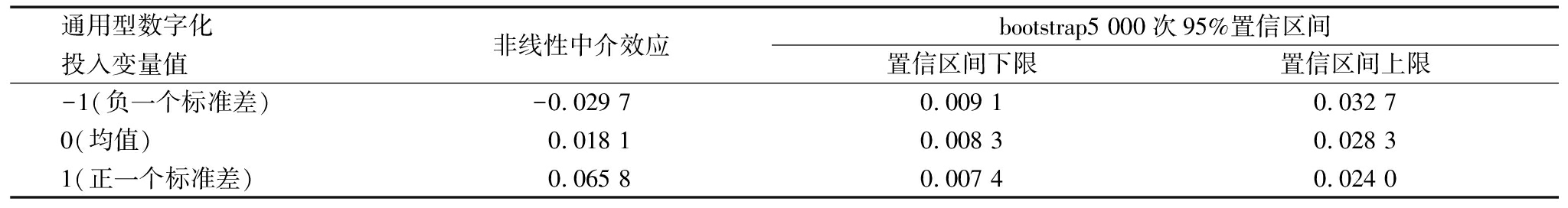

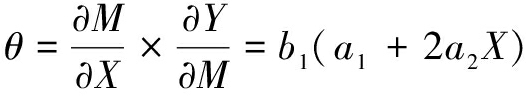

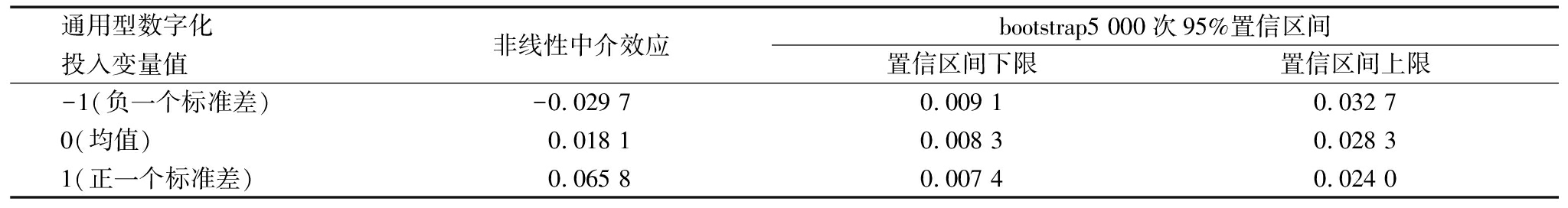

其次,本文借鉴Hayes &Preacher[32]的瞬时间接中介效应检验步骤,再次对管理优化机制进行Bootstrap检验,进一步验证管理效率提升在通用型数字化投入与绩效关系中的中介作用。具体地,通用型数字化投入对企业管理效率的影响是非线性的,可表达为:

M=a0+a1X+a2X2

(5)

同时,设定管理效率优化与企业绩效之间存在非线性关系,可表达为:

Y=b0+b1M

(6)

那么,管理效率提升在通用型数字化投入与企业绩效之间的中介效应θ为:

(7)

由于θ为企业数字化投入通过管理优化机制影响企业绩效的瞬时间接效应,本文将通过赋值方式计算得到θ,并采用Bootstrap方法检验瞬时中介效应的显著性。每次抽取样本9 195,重复5 000次抽取,进而得到稳健标准误值。表8展示了通用型数字化投入分别取-1(负一个标准差)、0(均值)、1(正一个标准差)典型值时的非线性中介效应。Bootstrap5 000次结果显示,在3个不同水平的通用型数字化投入下,通用型数字化投入通过管理效率影响企业绩效的中介效应置信区间分别为(0.009 1,0.032 7)、(0.008 3,0.028 3)、(0.007 4,0.024 0)。由上可知,管理效率提升的中介效应估计区间均不包含0,再次表明管理效率中介通用型数字化投入与企业绩效关系。

表8 管理优化机制的Bootstrap检验结果

Table 8 Bootstrap test results of management optimization mechanism

通用型数字化投入变量值非线性中介效应bootstrap5 000次95%置信区间置信区间下限 置信区间上限-1(负一个标准差)-0.029 70.009 10.032 70(均值)0.018 10.008 30.028 31(正一个标准差)0.065 80.007 40.024 0

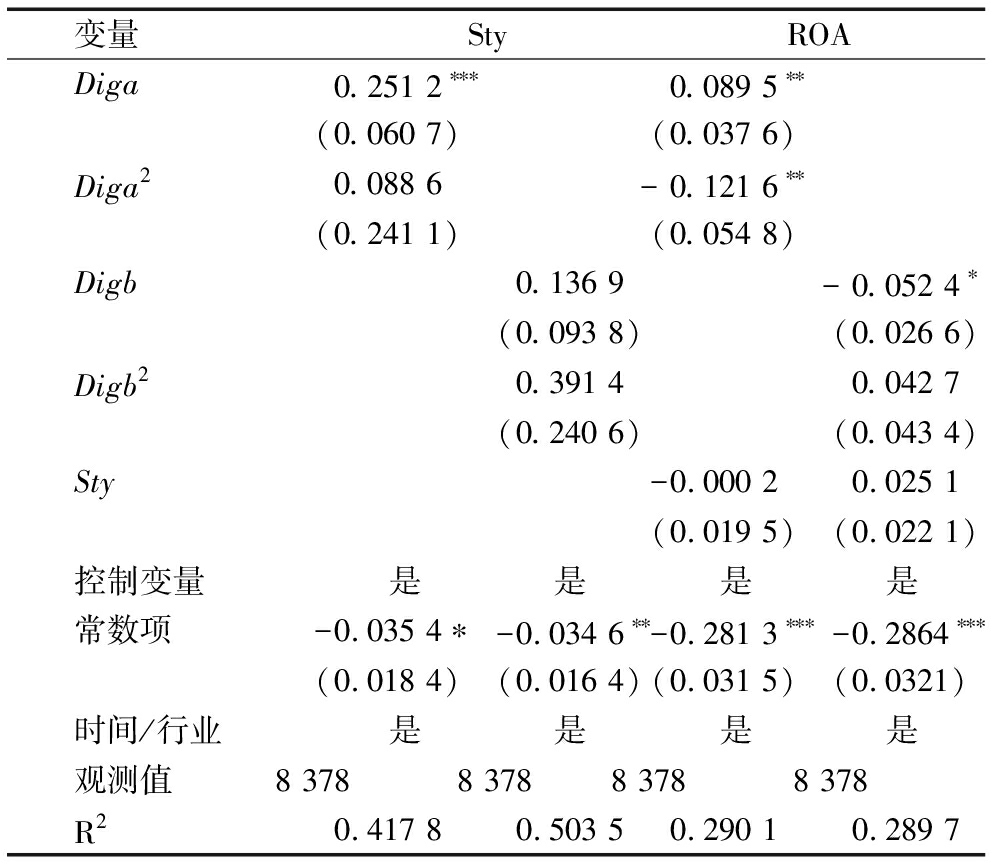

4.2 模式创新机制

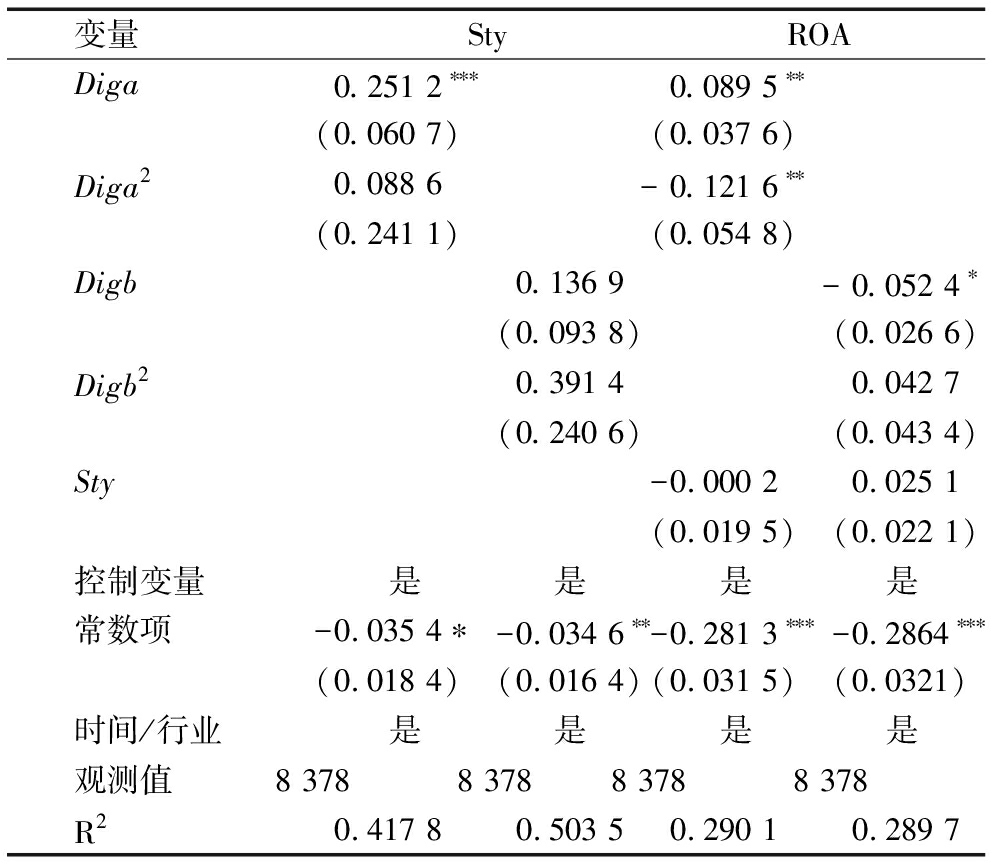

首先,检验通用型数字化投入、专用型数字化投入分别对商业模式创新的影响,再检验加入商业模式创新后两种数字化投入对企业绩效影响的总效应是否显著。表9结果表明,通用型数字化投入和专用型数字化投入的回归系数与商业模式创新均不存在显著相关性,说明异质性数字化投入并不能显著影响企业商业模式创新水平,并且在模式创新机制下,数字化投入与企业绩效之间也不存在显著相关性,故假设H3不成立。

表9 模式创新机制检验结果

Table 9 Results of model innovation mechanism

变量StyROADiga0.251 2∗∗∗0.089 5∗∗(0.060 7)(0.037 6)Diga20.088 6 -0.121 6∗∗(0.241 1)(0.054 8)Digb0.136 9-0.052 4∗(0.093 8)(0.026 6)Digb20.391 4 0.042 7 (0.240 6)(0.043 4)Sty-0.000 2 0.025 1 (0.019 5)(0.022 1)控制变量是是是是常数项-0.035 4∗-0.034 6∗∗-0.281 3∗∗∗-0.2864∗∗∗(0.018 4)(0.016 4)(0.031 5)(0.0321)时间/行业是是是是观测值8 3788 3788 3788 378R20.417 80.503 50.290 10.289 7

5 结语

5.1 研究结论

本文从异质性数字化投入角度,在探索通用型数字化投入、专用型数字化投入影响企业绩效内在机理的基础上,利用制造业上市企业数字化改造数据,采用文本分析方法和多元回归模型检验不同类型数字化投入对企业绩效的影响以及管理效率与商业模式创新的中介机制,得到以下主要研究结论:

(1)制造业企业的通用型数字化投入与企业绩效存在非线性关系。在通用型数字化投入达到门槛值前,绩效水平随着通用型数字化投入缓慢上升,至门槛值(0.3678)后,出现下降趋势,整个过程呈现先上升后下降的倒U型趋势。这是因为在数字化初始阶段企业通过引入ERP和U9等数字化软件为企业生产及服务提供便捷,带来企业效率的大幅提高,随着基础性数字化建设的过度引入,通用型数字化软件的功能逐渐产生冗余并伴随高额的维护与运营费用,对企业发展产生反向效应。这也意味着通用型数字化投入的先发优势不再存在,此时若一味盲目地增加通用型数字化投入则会造成低端数字化能力的重复性建设,导致企业绩效水平降低,出现“数字化悖论”现象。

(2)制造业企业的专用型数字化投入对企业绩效尚未产生显著影响。虽然从理论层面分析得出企业专用型数字化投入能够有效提高企业竞争力和企业数字化水平,但实证结果显示专用型数字化投入未能显著提升企业绩效。追根究底,我国制造业企业尚处于数字化建设初期阶段,专用型数字化建设时间较短且相比通用型数字化投入少,同时,专用型数字化投入也需要较长转化期,故而在短期内对企业绩效的影响不显著。此外,由于专用型数字化投入的成本门槛和学习门槛都较高,因此处于数字化初期的大多数企业将数字化发展目标投向基础性的通用型数字化建设,造成专用型数字化投入不足。这也恰恰证实了本文在研究背景中提出的问题,即当前制造业企业在数字化发展过程中大多是重复的基础环节投入,没有更多切入到价值链创造的核心环节,高端数字化能力存在空缺。

(3)管理效率提升在企业数字化投入与企业绩效间发挥非线性中介作用,而商业模式创新并非是企业数字化投入影响绩效水平的有效途径,说明实现管理优化的制造业企业能够取得较高绩效,企业数字化投入可以通过增效路径显著提升企业绩效。商业模式创新未能在数字化投入与企业绩效间表现出显著的中介作用,可能存在以下原因:一方面,数字化投入大大拓展了企业数据应用场景,但海量的数据识别、转化和应用也给企业带来成本增加、精力消耗等负面效应。此外,进行数字化投入后企业需要一定时间吸收,这将导致短时期内对商业模式创新的驱动有限。另一方面,部分企业因受限于现有条件而未能充分利用数字化资源,影响了数字化投入的持续性与开发利用,一些企业甚至出现数字化外包行为。尽管就短期而言,这些数字化方式有利可图,然而长期来看,极易造成企业外部路径依赖,难以实现与商业模式创新的有效衔接。

5.2 管理启示

(1)遵循适度原则,注重数字化资源与原生资源的协调。数字化不是一味叠加,需要结合企业自身发展,将原有资源与现有资源重新分配,达到资源合理配置。企业应该结合自身数字化建设水平,在数字化发展中掌握适度原则,尽量减少沉没成本,降低管理及运营费用,立足企业管理形态与核心价值环节,选择最佳数字化转型切入点。简言之,面对智能化挑战,利用数字化信息和技术解决各类信息系统间的整合与集成问题,是企业数字化发展的重要内容。

(2)合理有序规划,注重内部数字化建设结构合理化。大部分制造业企业的数字化建设仍停留在管理层面,核心竞争力尚未步入数字化进程。然而,数字化不仅仅包括通用型软件和数字化硬件使用,其价值更多地体现为技术创新带来的商业模式创新和生产销售服务等深层次的流程创新,企业内部数字化建设结构的合理化至关重要。因此,企业应把握现状、提高效能,抓住当下存在的主要矛盾。对于基础的通用型数字化,力求用低成本方式进行复制,提升效率;对于高阶的专用型数字化,充分借助产学研用一体方式合力开发,从而达到降低成本,规避转型风险的目的。大型企业在此过程中应发挥示范效应,在合理配置下促使通用型与专用型数字化投入并驾齐驱;中小企业则积极跟进、主动融入数字化服务云平台,借力发展数字化建设。

(3)强化路径互通,打造管理闭环。数字化并不局限于通用系统引进和数字技术研发,还聚焦于与数字化投入水平相匹配的组织资源。企业不仅需要适应数字化生产方式,还要有意识地优化组织结构和管理模式,最大限度地发挥数字化效用。因此,企业在数字化发展过程中要重点从企业面临的高端数字化能力空缺和低端数字化能力重复性建设的实际困境出发,进行管理优化并拓展其它路径,注重配套措施的及时跟进,以保证数字化成效。

参考文献:

[1] 吴非,胡慧芷,林慧妍,等.企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021,37(7):130-144.

[2] 刘政,姚雨秀,张国胜,等.企业数字化、专用知识与组织授权[J].中国工业经济,2020,37(9):156-174.

[3] 赵宸宇,王文春,李雪松.数字化转型如何影响企业全要素生产率[J].财贸经济,2021,42(7):114-129.

[4] WANG Y, KUNG L, WANG W Y C, CEGIELSKI C G. An integrated big data analytics-enabled transformation model: application to health care[J].Information &Management,2018, 55(1): 64-79.

[5] 李琦,刘力钢,邵剑兵.数字化转型、供应链集成与企业绩效——企业家精神的调节效应[J].经济管理,2021,43(10):5-23.

[6] ABBASI A, SARKER S, CHIANG R H. Big data research in information systems: toward an inclusive research agenda[J]. Journal of the Association for Information Systems, 2016,17(2): 33-45.

[7] MAHONEY J T, PANDIAN J R. The resource-based view within the conversation of strategic management[J].Strategic Management Journal,1992, 13(5): 363-380.

[8] WAMBA S F, GUNASEKARAN A, AKTER S, et al. Big data analytics and firm performance:effects of dynamic capabilities[J]. Journal of Business Research, 2017, 70:356-365.

[9] AKTER S, WAMBA S F, GUNASEKARAN A, et al. How to improve firm performance using big data analytics capability and business strategy alignment [J]. International Journal of Production Economics, 2016, 182: 113-131.

[10] GHASEMAGHAEI M, EBRAHIMI S, HASSANEIN K. Data analytics competency for improving firm decision making performance[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2017, 27(1): 101-113.

[11] FINK L, NEUMANN S. Exploring the perceived business value of the flexibility enabled by information technology infrastructure[J]. Information &Management, 2009, 46(2): 90-99.

[12] 张叶青,陆瑶,李乐芸.大数据应用对中国企业市场价值的影响——来自中国上市公司年报文本分析的证据[J].经济研究,2021,56(12):42-59.

[13] AGRAWAL A, GANS J S , GOLDFARB A. Artificial intelligence: the ambiguous labor market impact of automating prediction[J]. Journal of Economic Perspectives, 2019, 33(2): 31-50.

[14] 余妙志,方艺筱.数字化投入与制造业全球价值链攀升——基于49国面板数据的实证分析[J].工业技术经济,2022,41(10):24-31.

[15] NAMBISAN S, LYYTINEN K, MAJCHRZAK A, et al. Digital innovation management:reinventing innovation management research in a digital world[J].MIS Quarterly,2017, 41(1): 223-238.

[16] GURKAN H, DE VÉRICOURT F. Contracting, pricing, and data collection under the AI flywheel effect[J].Management Science, 2022, 68(12): 8791-8808.

[17] 陈劲,尹西明.范式跃迁视角下第四代管理学的兴起、特征与使命[J].管理学报,2019,16(1):1-8.

[18] PORTER M E, HEPPELMANN J E. How smart, connected products are transforming competition[J].Harvard Business Review,2014, 92(11): 96-114.

[19] CHESBROUGH H, ROSENBLOOM R S. The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from xerox corporation's technology spin-off companies[J]. Industrial and Corporate Change, 2002,11(3): 529-555.

[20] 郭海,韩佳平.数字化情境下开放式创新对新创企业成长的影响:商业模式创新的中介作用[J].管理评论,2019,31(6):186-198.

[21] ZOTT C, AMIT R, MASSA L. The business model: recent developments and future research[J]. Journal of Management, 2011, 37(4) : 1019-1042.

[22] ABBAS A E, AGAHARI W, VAN DE VEN M, et al. Business data sharing through data marketplaces:a systematic literature review[J]. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 2021, 16(7): 3321-3339.

[23] JIN R, CHEN K. Impact of value cocreation on customer satisfaction and loyalty of online car-hailing services[J]. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 2020, 16(3): 432-444.

[24] 辛清泉,谭伟强.市场化改革、企业业绩与国有企业经理薪酬[J].经济研究, 2009,55(11): 68-81.

[25] 戚聿东,蔡呈伟.数字化对制造业企业绩效的多重影响及其机理研究[J].学习与探索,2020,42(7): 108-119.

[26] 范如国.员工效率工资与企业的管理效率分析[J].南开管理评论,2009,12(4):128-135.

[27] 薛安伟.跨国并购对企业管理效率的影响研究——基于倾向得分匹配方法的实证分析[J].国际贸易问题,2018,44(3):24-36.

[28] 任碧云,郭猛.基于文本挖掘的数字化水平与运营绩效研究[J].统计与信息论坛,2021,36(6):51-61.

[29] 李健,张金林,董小凡.数字经济如何影响企业创新能力:内在机制与经验证据[J].经济管理,2022,42(8):5-22.

[30] SILVA J M C SANTOS, TENREYRO S. The log of gravity[J].The Review of Economics and Statistics,2006, 88(4): 641-658.

[31] 唐松,伍旭川,祝佳.数字金融与企业技术创新——结构特征、机制识别与金融监管下的效应差异[J].管理世界,2020,36(5):52-66.

[32] HAYES A F, PREACHER K J. Quantifying and testing indirect effects in simple mediation models when the constituent paths are nonlinear[J]. Multivariate Behavioral Research, 2010, 45(4): 627-660.

(责任编辑:胡俊健)