0 引言

突破关键核心技术瓶颈是我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的战略性问题。虽然近年来我国科技创新能力大幅提升,在很多重大工程创新领域不断取得标志性成果,部分已经处于全球领先地位,如高铁、量子通信、载人航天等,但在支撑重大工程创新的关键核心技术领域仍明显落后于发达国家,“卡脖子”问题凸显,如高端数控机床、高端芯片、高端科学仪器等。尤其是自中美贸易摩擦爆发以来,美国对我国不断采取技术封锁和遏制战略,使我国一些关键核心技术缺失问题显露,严重阻碍我国创新驱动经济高质量发展。为此,习近平总书记强调:“只有把关键核心技术掌握在自己手中,才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。”《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》也明确要求“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”,“健全社会主义市场经济条件下新型举国体制,打好关键核心技术攻坚战”。

关键核心技术突破作为具有重大理论价值和紧迫现实意义的突出问题引起学术界广泛关注,现有研究在脉络上形成两个分野:一是在微观层面上对关键核心技术概念、特征、识别方法、模式路径、突破因素等进行总结性归纳[1-3];二是在宏观层面上从关键核心技术创新体系结构、机制体制、支持政策等方面讨论突破路径[4-7]。前人研究为本文奠定了坚实基础,但仍存在较大的理论缺口,主要表现为相关研究尚处于起步阶段,很少深入到具体层面。同时,既有研究成果主要集中于理论思辨,缺乏针对具体案例的实证研究,实践管理、政策指导价值有待提高。其中一个重要的理论发展方向是,从企业创新活动入手,揭示企业实现关键核心技术突破的具体机制,从而打开企业突破关键核心技术瓶颈的理论“黑箱”,既有助于挖掘和提炼中国情境下关键核心技术突破规律,从而丰富和发展相关理论体系,也有助于为企业面向关键核心技术突破提供理论指导,为政府制定相应激励政策提供参考。本文从动态能力演化视角讨论关键核心技术突破机制,作为企业能力理论的重要分支,动态能力理论拓展了资源基础学派的静态分析倾向,以演化视角克服核心刚性问题,通过资源整合和重构进行战略革新,以获取动态环境下的可持续竞争优势[8]。动态能力理论强调企业感知环境中的新机遇或威胁,并通过调整、整合、重构关键资源和活动以抓住这些机遇[9-10]。现实案例表明,对于以突破关键核心技术壁垒为目标的企业而言,往往在技术供给、市场采纳、行业规则、政策制度等方面受到国外企业的严格约束,国外企业动辄利用先发优势对我国企业进行打压,使我国企业发展面临高度不确定性。企业需要敏锐感知外部环境中的机会或威胁,有针对性地调整、整合、重构相关资源和活动以抓住机遇,通过自主创新实现关键核心技术突破,推动企业从不掌控关键核心技术向掌控关键核心技术转变。可见,从动态能力演化视角研究关键核心技术突破机制具有内部效度。

本文通过对突破关键核心技术的企业创新案例展开实证研究,主要面向由市场经济驱动的技术领域,理论贡献体现在以下几个方面:①构建关键核心技术突破过程中企业动态能力演化“前序—转换—跃迁—扩散”四阶段机理模型,探讨关键核心技术突破与企业动态能力演化的互动关系,可丰富企业突破关键核心技术瓶颈的理论基础;②归纳关键核心技术主要突破机制,包括通过接力创新完成“应用—研发”逆向突破、采用不同技术路线完善“技术—产品”体系、构建自主可控的供应链体系,以及围绕关键核心技术培育平台化创新生态系统,可为企业实施关键核心技术创新战略提供经验借鉴;③厘清关键核心技术突破与一般意义上后发企业技术追赶之间的关系,既有助于加深对关键核心技术突破的理解,也有助于政府有针对性地制定和出台相关激励政策。

1 文献回顾

1.1 关键核心技术突破

关键核心技术突破是一个“中国式”的问题,与技术差距和科技自立自强密切相关,其实质是“一个国家能够实现对关键核心技术独立的发明创造和自主可控”(张学文等,2021)。探究关键核心技术突破应该在正确理解关键核心技术内涵与外延的基础上,对“识别”与“突破”概念进行界定。与关键核心技术相关的概念较为繁杂,胡旭博和原长弘(2022)、郑思佳等[3]、陈劲和阳镇[4]、韩凤芹等[5]、杨思莹[6]、张治河和苗欣苑[11]、曾宪奎[12]、余维新等[13]、余江等[7]、辜胜阻等[14]从不同视角和不同层次对关键核心技术概念、特征进行各有侧重的论述。本文采用胡旭博和原长弘(2022)的定义,认为关键核心技术是指“短期内与别国存在技术差距遭受封锁打压,中长期内作为科技强国国之重器需要战略部署,能够持续维护军事、经济、科技、信息、生物以及社会等方面的安全并在技术链和产业链中起决定性作用的技术、方法与知识[1]”。该定义将技术差距、可持续发展观和总体国家安全观等相关理论统一在共同的理论框架下,有利于对关键核心技术“识别”和“突破”进行界定。

关键核心技术突破是“技术突破”理论的进一步发展,但其更强调我国所面临的创新驱动发展、国际竞争关系、国家安全等情境。常规意义上的技术突破是指技术发展中的跃进性变革,通常是革命性、替代性的技术标准变化[15],如移动通讯从4G到5G的发展、从化学制药到生物制药的跃迁等。从理论情境看,技术突破主要强调后发国家沿“U-A创新模型”和“二次创新模型”的技术追赶(胡登峰等,2022),以及从渐进式创新到颠覆式创新的循环交替[16],但关键核心技术突破更具有自身突出特征和更为苛刻的标准。根据胡旭博和原长弘(2022)的定义,在我国目前的现实背景下,识别一项技术是否属于关键核心技术主要依据两个标准:首先,该技术在所属领域产业链和技术链发挥牵一发而动全身的决定性作用,如果该技术受到限制,则整条产业链就有可能面临无法运作或所产出的产品和服务处于停滞的风险;其次,该技术面临别国限制、打压和封锁。随着国际竞争的日益加剧以及我国深度嵌入全球价值链分工贸易体系对全球供应链的深度依赖,类似美国“实体清单”等具有明显遏制性质的霸权行径不仅暴露出我国科技安全的短板,也间接表明我国急需突破关键核心技术。相应地,如果我国能够通过适当途径实现对上述技术独立的发明创造和自主可控,并在市场应用中得到较大范围采纳,利用国产替代保证产业链安全运行,则认为成功实现了关键核心技术“突破”。

1.2 动态能力

Teece等[10]最早将动态能力定义为企业整合、构建和重新配置内外部资源的能力,使用组织过程、资产位势和演进路径3个关键因素构建分析框架,认为以惯例、技能和资产专用性为基础的组织能力嵌入无法通过市场复制默会知识,这些知识只能由企业通过长期组织学习和积累逐步建立起来。Eisenhardt &Martin[17]认为动态能力嵌套在一系列流程之中,企业通过与联盟成员互动、知识转移、知识吸收、组织合作等流程获取适应复杂环境变化所需的知识、技术、信息和资本等要素;Winter[18]区分运营操作能力和动态能力,认为动态能力是一种更高阶的能力,是修正运营操作能力以适应环境动态变化的能力。目前,关于动态能力的研究已经跨越组织边界,学者在网络化、生态化等情境下探讨动态能力建构及其影响[19-21],并将其延伸到数字经济、大数据和企业数字化转型等前沿领域[22-23]。学者普遍认为动态能力是指组织感知并抓住新机遇,重新配置、保护知识资产和互补资产,以实现可持续竞争优势的能力[24-25]。

焦豪、杨季枫和应瑛[8]通过文献计量分析发现,关于动态能力的研究主要从要素论、流程论和层次论视角展开。本文从要素论视角分析企业动态能力演化与关键核心技术突破之间的互动关系。在动态能力要素论相关研究中,Teece的观点最具代表性,其将动态能力视为企业根据需要重新配置和更新现有资源的组织能力,其中包括企业塑造其所占据的生态系统、开发新产品和新流程、设计和实施可行商业模式的能力,并将动态能力划分为3种类型,分别是感知新机会、抓住新机会、转变或重新配置战略[26],后两种动态能力表现为一个资源整合过程,涉及资源获取、组合和协调部署[27]。Eisenhardt &Martin[17]虽然强调动态能力是一组流程或组织惯例,但也认为动态能力包括整合、重新配置、获取和释放资源;焦豪等(2008)从环境洞察、变革更新、技术柔性和组织柔性4个维度测量动态能力。还有学者将组织认知与动态能力相结合[28],指出动态能力不仅包括资源整合、重构等行为维度,还包括环境感知等认知维度[29]。总之,相关研究虽然存在一定差异,但均是在Teece研究的基础上所作的适应性拓展。本文采用Teece的研究框架,将动态能力划分为感知能力、捕捉能力和重构能力3种类型。

1.3 构念测度

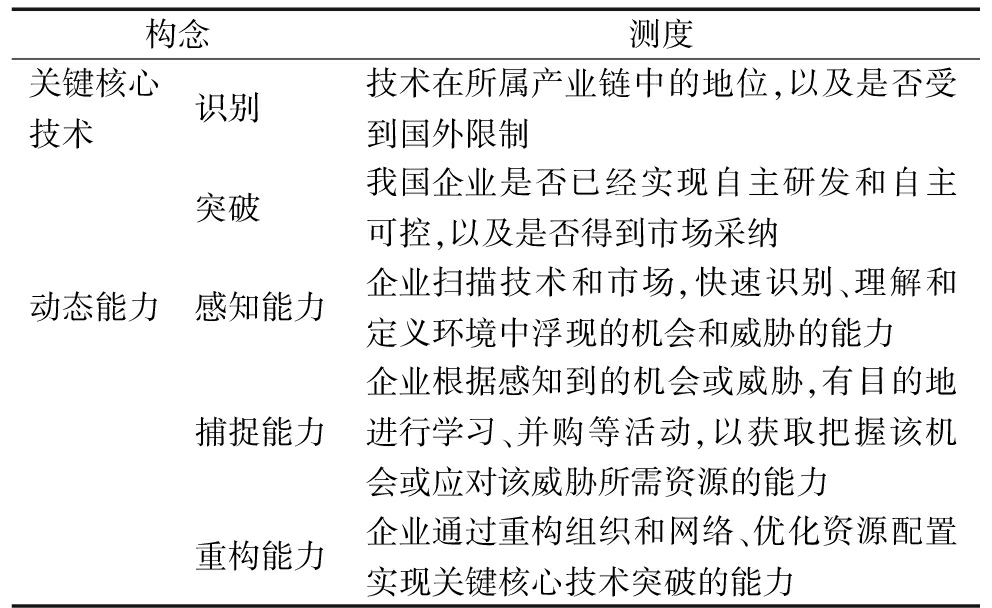

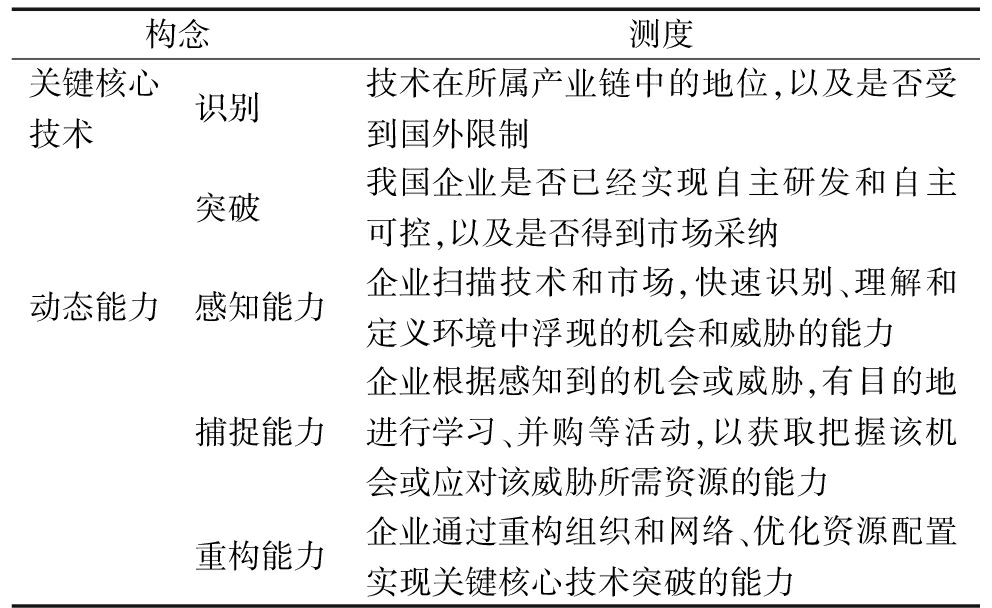

基于上述文献回顾和理论分析,本文重点讨论的理论构念及测度方法如表1所示。其中,关键核心技术识别与突破主要根据目标技术在所属产业链、技术链中的地位以及我国是否实现自主研发、自主可控和市场采纳进行判断;对于动态能力各个构成维度及其时间变化,本文主要通过案例资料中所承载的信息进行判断。

表1 构念测度

Table 1 Conceptual measurement

构念测度关键核心技术 识别 技术在所属产业链中的地位,以及是否受到国外限制突破 我国企业是否已经实现自主研发和自主可控,以及是否得到市场采纳动态能力感知能力企业扫描技术和市场,快速识别、理解和定义环境中浮现的机会和威胁的能力捕捉能力企业根据感知到的机会或威胁,有目的地进行学习、并购等活动,以获取把握该机会或应对该威胁所需资源的能力重构能力企业通过重构组织和网络、优化资源配置实现关键核心技术突破的能力

资料来源:根据相关文献整理得到

2 研究设计

2.1 研究方法与案例选取

根据本文研究问题的性质,采用探索性单案例研究方法。原因如下:首先,案例研究依托质性数据开展,善于洞察和捕获涌现自案例本身的新现象和新问题[30]。通过案例研究剖析关键核心技术突破过程中的企业动态能力演化规律,是对“理论自然呈现”的深化。其次,在案例研究的验证性、探索性和描述性3种策略中[31],探索性单案例研究适合对复杂事件进行时间轴上的纵向解读,回答“为什么”和“如何”之类的问题,进而可解析出创新性理论或普适性规律[32]。通过探索性单案例研究解读关键核心技术突破过程中企业动态能力持续演化并发挥作用的规律,明确关键核心技术突破前因和后果,是从因果关系出发推导理论命题。在案例研究设计中,案例选择应重点考虑理论构建的典型性及代表性、实践意义导向和资料可获取性等因素,对于本文而言这是两阶段过程:第一阶段重在选择所面对的目标技术领域;第二阶段在第一阶段确定的技术领域内选择典型案例企业。

在技术领域选择阶段,本文以基因测序仪作为目标领域,这主要是由基因测序仪在所处产业价值链中地位决定的。基因测序是现代生命科学的前沿领域,在制药、医疗、农业、生态、环境、司法等领域发挥基础性作用,被认为是“下一个改变世界的技术”。基因测序在上游通过测序活动获得基因组大数据,在中下游通过大数据分析得到所需信息并在不同产业领域应用(李天柱,2015)。基因测序仪是基因测序的源头设备,也是基因检测、基因编辑、基因合成中的关键设备,如果没有高性能基因测序仪,高通量、低成本基因测序就无从谈起,因此其是基因测序产业上游关键核心技术。同时,基因测序仪涉及生物化学、数学、物理学、计算机和工程学等多个学科交叉融合领域,包含光学、机械、电子、流体、软件、算法、半导体等诸多复杂技术。长久以来,临床级新一代基因测序仪主要被Illumina和Thermo Fisher两家美国公司垄断,并具有严密的专利网保护。其中,Illumina拥有全球最大的市场份额,我国研究机构只能采用国外的基因测序仪,长期面临“卡脖子”风险。因此,基因测序仪符合本文对关键核心技术的严格界定。

在案例选取阶段,本文以华大基因(简称“华大”)作为案例研究样本。其一,华大是全球最大的基因测序服务商,占据全球50%以上的基因测序数据产出,业务覆盖100多个国家和地区,被誉为“世界领先的遗传学研究中心”,曾获得“基因组学、蛋白质组学和生物信息分析领域的领头羊”等高度评价,基因测序仪(配套试剂)对于华大而言是“生死攸关”、牵一发而动全身的关键技术装备。其二,华大在早期使用国外企业提供的基因测序仪,在发展壮大过程中曾受到国外仪器供应商的严格限制和打压。在这种情况下,华大通过技术并购美国CG公司展开后发追赶而实现局部超越,自主研发新一代高通量基因测序仪,打破了国外企业对我国基因测序仪的技术封锁(李天柱等,2015、2018),进而在基因测序仪领域拥有属于自己的关键核心技术体系和完善的产品系列。华大技术突破为自身经营安全、我国基因测序产业安全及抗击新冠肺炎疫情的国家安全提供了有力支撑,符合本文对于关键核心技术突破的界定。以华大为研究对象能够弥补现有研究理论缺口,破解关键核心技术的现实困局。其三,笔者所在团队长期追踪生物技术产业和华大,对基因测序仪的技术路线、发展沿革、国际竞争态势、产业应用、华大发展历程有较为深刻的理解,前期已经积累大量内部资料和详实数据。在此基础上,进一步收集数据资料,能够提高案例的完整性,保证研究质量。

2.2 数据收集与案例描述

本文综合运用一手数据和二手数据,按照时间序列构建案例,并利用多元交叉数据进行三角验证以消除理论偏误(彭新敏等,2011)。其中,一手数据主要来自于对基因测序领域技术人员、医院和大学科研人员的访谈,获取关于基因测序仪科研趋势、市场需求、技术发展、应用场景、华大测序仪技术和产品线等方面的信息,共整理12份文档(7万余字);二手数据主要通过华大(后期还包括华大智造)企业官网、行业网站(仪器信息网、测序中国等)、学术文献、行业研报、媒体公众号等渠道获得,共收集整理30余份文档(11万余字)。上述数据资料既包括常规文本资料等结构化数据,也包括图片、视频、音频等半结构化、非结构化数据。在数据收集的基础上,通过反复研读资料,结合研究团队前期对基因测序产业及华大跟踪研究的理解构建完整案例。华大基因测序仪技术突破历程以及取得的标志性成果如表2所示。

表2 华大关键核心技术突破过程

Table 2 Breakthrough process of core technologies in key fields at BGI

阶段主要活动标志性成果1999-2011年1.1999年采购美国Molecular Dynamics的 30台Mega BACE 1 000基因测序仪,开展HGP中国区测序任务2.2000年与袁隆平团队协议展开杂交水稻基因组研究;2003年率先破译SARS病毒完整基因序列;2004年支援印度洋海啸遇难者DNA鉴定3.参与完成家蚕基因组测序、家鸡基因组测序、国际人类基因组单体型图计划(Hap-Map)等一系列科研计划4.2010年从Illumina公司购入128台Hiseq 2000测序仪,面向国内外大学、科研机构、医药企业等提供个性化基因测序服务1.使我国拥有独立完成基因测序研究的能力2.成为全球最大的基因测序服务机构2012-2015年1.2013年收购美国Complete Genomics公司,获得高通量基因测序仪技术2.2014年完成CG基因测序仪国产化,推出国产基因测序仪BGISEQ-1000和BGISEQ-1003.2015年基于CG新一代测序技术推出超级测序仪Revolocity,是首个集成式大容量测序系统4.2015年推出自主知识产权桌面型高通量测序系统BGISEQ-500,并推出精准医疗应用云平台BGIOnline1.使我国首次拥有第二代基因测序仪技术2.打破国外对我国基因测序行业的技术垄断2016-2019年1.2016年4月华大智造成立2.2016年11月推出小型化台式基因测序仪BGISEQ-503.2017年推出自主研发的两款高通量基因测序仪MGISEQ-2000(适合全基因组)和MGISEQ-200(适合小型基因组)4.2018年5月,发布生信分析加速器MageBOLT5.2018年10月,发布完全自主知识产权的超高通量基因测序仪DNBSEQ-T7和高通量自动化样本制备系统MGISP-9606.2019年10月,发布第一款便携式测序系统DNBSEQ E、模块化数字生物实验室DN-Belab D、便携式单细胞系统DNBelab C1.形成自主知识产权超高通量测序核心技术2.形成以“规则阵列芯片”“测序仪光机电系统”等为代表的多项源头性核心技术2020年至今1.2020年1月,推出自动核酸提取纯化仪MGISP-NE3842.2020年2月,为武汉“火眼”实验室提供高通量测序整体解决方案和设备,为黄陂方舱医院、雷神山医院等提供自主研发的远程超声机器人3.2020年,为法国提供20台高通量自动化核酸提取设备及相关配套试剂,为拉脱维亚提供自动化核酸提取设备4.2021年,为河北、云南、安徽、广东、南京等省市疫情防控提供高通量基因测序仪、全自动分杯处理系统、高通量自动化样本制备系统等5.2021年,为法国、南非、沙特阿拉伯、瑞典、拉脱维亚等国家Omicron毒株溯源和检测提供ATOPiex技术和DNBSEQ平台1.成为全球能够自主研发并量产临床级高通量测序仪的三家企业之一2.保证我国抗击新冠肺炎疫情关键仪器设备供应

资料来源:作者根据搜集的资料整理

3 案例分析

华大的创建与人类基因组计划(Human Genome Project,HGP)密不可分。20世纪90年代当HGP蓬勃兴起时,华大基因董事长汪建正在美国华盛顿大学进行访问研究,因此接触到基因组学国际前沿研究。1999年汪建归国后,与杨焕明等人联合创办了北京华大基因研究中心(华大的前身),并代表中国宣布承接HGP中国区测序任务,开启了华大的发展历程。通过考察华大基因测序仪技术突破过程,本文将华大动态能力演化过程划分为前序、转换、跃迁和扩散4个阶段。

3.1 能力前序阶段

华大创建伊始,汪建就倡导利用国外仪器、试剂及国内充裕的科研人员打造完整高效的基因测序流程。1999年,华大在中国科学院和科技部支持下,从Molecular Dynamics公司购买了30台MegaBACE1000测序仪,与中国科学院遗传所等国有科研机构协作开展HGP测序任务,2000年又与袁隆平团队协作进行杂交水稻基因组研究,在科学界崭露头角。在2003年SARS疫情中,华大在3天内应急研发并捐献了30万份检测试剂。2007年华大转型为独立运作的非营利性科研机构“深圳华大基因研究院”,得到深圳市政府的大力扶持,先后完成大熊猫基因组、“炎黄计划”等重要基因组测序项目。2008年,华大联合英美两国研究机构发起国际千人基因组计划,在全球科学界崭露头角。2010年,华大利用国家开发银行的政策性贷款从Illumina公司采购128台HiSeq 2000测序仪,基因测序能力实现数量级增长,平均测序成本大幅降低。得益于强大测序能力和低廉测序成本的支撑,华大科研成果加速产出,大量高水平论文发表在《Cell》《Nature》《Science》等权威期刊上,同时面向国内外科研机构提供商业测序服务。从2010年开始,华大在美国波士顿、丹麦哥本哈根、日本神户等地设立分支机构,目标直指全球基因测序科研服务市场,并将业务范围延伸至临床医学服务领域。到2011年前后,华大已经成为“全球最大基因测序服务机构”,基因测序数据产出占全球总产出的比重超过50%,完成从HGP时代跟随者到高通量测序时代领导者的角色转变。

从关键核心技术突破视角出发,本文将1999—2011年这段时期定义为华大动态能力演化前序阶段。如此界定的原因是,华大在该阶段的主要业务是基因测序科学研究和商业服务,并未直接涉足基因测序仪技术,但为后来突破基因测序仪关键核心技术创造了市场采纳的前提条件。华大在创建之初通过扫描环境感知到基因测序产业创新的机会窗口,通过承担一系列重要的测序项目捕捉该机会,并通过持续拓展测序服务网络形成强劲的商业化能力,因此在基因测序产业链中下游市场应用环节占据高生态位。同时,通过该阶段积累,华大对基因测序仪关键核心地位形成明确认知,时任华大基因研究院副院长徐讯称,“我们一直清楚工具(基因测序仪)在这个行业的重要性”,华大曾经申请资金自主研发基因测序仪,不过未能成功。因此,华大在该阶段事实上已经在为突破基因测序仪关键核心技术积蓄资源和能力,属于突破关键核心技术的前序阶段,本文将其称之为“能力前序阶段”。

3.2 能力转换阶段

华大从基因测序服务进入基因测序仪领域,这一战略性扩张与外部环境威胁有关。2011年11月,华大启动“3M基因组计划”战略,希望借此积累海量数据资源,使每个人都可以在常规诊疗中应用基因信息。当时,华大在基因测序产业链中下游测序服务和数据分析环节能力出众,但在产业链上游基因测序仪研发和制造方面却面临瓶颈。为实现这个庞大的基因测序计划,华大需要得到Illumina等基因测序仪供应商的支持。然而,Illumina等上游企业不仅研发生产基因测序仪,同时也开展基因测序服务,与华大之间是典型的竞合关系,并且这些企业只对外出售产品,对技术却严密封锁。受基因测序产业巨大发展潜力的吸引,Illumina等企业此时大举向产业链中下游延伸,与华大在基因测序服务领域的关系从竞合转变为竞争。从2012年开始,Illumina公司对华大购买新的基因测序仪提出严苛的限制条件,并对华大已经部署的基因测序仪在维保方面设置诸多障碍,同时还宣布逐年提高配套检测试剂价格。面对国外上游供应商“卡脖子”式打压,突破基因测序仪技术限制迫在眉睫,由于在此之前尝试自主研发未获成功,因此华大将战略转向外部技术来源。

美国基因测序仪制造商Complete Genomics公司(简称“CG”)是全球领先的基因测序仪研发公司,曾连续3年入选Technology Review杂志世界创新技术公司50强。CG虽然以技术卓越著称,却不善经营,加之要面对Illumina等同类公司的激烈竞争,到2012年已经走到破产的边缘。作为基因测序行业的从业者,华大十分了解CG技术的优劣势所在。2012年6月,华大收到CG参与收购竞价的邀请,汪建和时任CEO王俊立刻感到这是一个巨大的机遇。在克服Illumina公司的阻挠与破坏、美国媒体的恶意中伤等一系列不利因素后,华大于2013年完成对CG的收购,获得全球领先的组合探针锚点结扎读取技术,包括DNB(DNA 纳米球)、Pattern Array(规则阵列芯片技术)等重要技术组合,这些正是新一代基因测序仪的关键技术。通过在研发、组织等方面的投入和调整,华大完成对CG技术的国产化,于2014年推出国产测序仪BGISEQ-1000和BGISEQ-100,使我国首次拥有第二代基因测序仪。2015年,华大基于CG新一代测序技术推出超级测序仪Revolocity和完全自主知识产权的桌面型高通量测序系统BGISEQ-500,以及精准医疗应用云平台BGIOnline,这标志着华大正式打破国外企业对我国基因测序行业上游的技术垄断,在突破基因测序仪关键核心技术道路上取得初步成功。

本文将2012-2015年这段时期定义为华大动态能力转换阶段。华大将其动态能力从适应基因测序服务需要转变为基因测序仪开发,进入基因测序产业链上游仪器设备领域并尝试占据有利生态位是这一阶段的主要特点。具体来说,华大在动态能力3个维度上均表现出强能力特征。第一,感知能力。华大通过对基因测序行业竞争态势的监控、扫描与研判,快速定义Illumina等国外企业基因测序仪技术垄断给华大带来的紧迫威胁。同时,华大快速识别出CG组合探针锚点结扎读取技术在新一代基因测序仪研发中的关键作用,这主要得益于华大对基因测序仪技术的长期关注,并能够正确判断商业成败与技术先进与否之间的区别。例如,时任华大CEO的王俊认为,商业失败不代表技术落后,CG在基因测序仪上的持续研发能力正是华大所缺乏的。第二,捕捉能力。捕捉能力表现在为把握CG对外出售机会,华大有目的地实施技术并购以获得新一代基因测序仪关键核心技术。尤其是当时华大决策层当机立断,克服国外企业故意制造的一系列困难,坚定实施对CG的并购(李天柱等,2015),彰显了华大对机会的捕捉能力。例如,汪建说:“做出收购决定只用了5分钟。”Illumina则表示,华大收购CG相当于买走了“可口可乐秘方”,均反映出华大收购CG对于突破新一代基因测序仪关键核心技术的重大意义。第三,重构能力。重构能力表现为华大在并购CG之后,根据需要对CG业务进行有目的拆分、保留CG基因测序仪研发团队独立运作、与华大原有团队协同研发等组织层面策略,对资源进行优化配置,将CG基因测序仪技术顺利国产化,并在此基础上研发出拥有自主知识产权的新一代基因测序仪。这些重构措施以及取得的成效为华大在能力跃迁阶段走上与国外企业不同技术路线创造了关键核心技术方面的基础条件。

3.3 能力跃迁阶段

2016年4月,基因测序仪研发部门从华大独立出来,成立了深圳华大智造科技股份有限公司(简称“华大智造”)。华大智造定位于“生命科技核心工具缔造者”,华大基因测序仪技术创新加速向纵深发展,在不同应用场景中实现技术突破,如小型化台式基因测序仪BGISEQ-50、适合全基因组测序的高通量基因测序仪MGISEQ-2000和适合小型基因组测序的MGISEQ-200、生信分析加速器MageBOLT。最令业界瞩目的技术突破发生在2018年,华大智造以CG的DNB、Pattern Array等技术为基础,成功研发出DNBSEQ测序技术。DNBSEQ是支撑超高通量测序的底层技术,集成DNA纳米球、阵列式芯片、联合探针锚定聚合技术(cPAS)3项核心技术,具有快速、灵活、超高通量等优势,与国外企业广泛使用的454焦磷酸测序、Illumina Solexa合成测序等技术路线不同,从“高通量”走向“超高通量”,基本摆脱国外企业对新一代基因测序仪关键核心技术的垄断。随后,华大智造在DNBSEQ技术的基础上开发出DNBSEQ-T7测序系统,其是“全球日生产能力最强”的基因测序仪,将每Gb(10亿个碱基对)的测序成本降低至约5美元,性能已经达到国际领先水平,而价格却远低于Illumina等国外企业同类产品,国外多个著名科研机构顶尖专家均对DNBSEQ-T7给予了高度评价。例如,对基因测序仪技术发展作出杰出贡献的“454技术”发明人Jonathan Rothberg认为:“到目前为止,我们对项目(使用DNBSEQ-T7)的数据质量非常满意,这是我们见过的最好的数据质量。”在DNBSEQ技术的基础上,华大智造紧跟全球基因测序仪“超高通量”“小型化”发展趋势,迅速形成以“规则阵列芯片技术”“测序仪光机电系统技术”等为代表的多项源头性核心技术,并构建了全系列、多型号产品矩阵。例如,2019年华大推出便携式测序系统DNBSEQ E、模块化数字生物实验室DNBelab D、便携式单细胞系统DNBelab C等产品。至此,华大智造已经在基因测序仪前沿技术领域形成自主可控关键核心技术体系,成为全球三家、中国唯一一家能够自主研发并量产临床级高通量基因测序仪的公司,另外两家公司分别为全球科学仪器巨头Illumina和Thermo Fisher。

本文将2016—2019年定义为华大动态能力跃迁阶段,这一阶段的主要特点表现为:一是华大将动态能力提升到创造与国外企业不同技术路线、在国际前沿水平形成源头性底层技术层次,成功构建自主可控的关键核心技术体系;二是华大持续向基因测序产业链上游仪器设备领域进攻,不断提高生态位,显示出替代国外企业产品的强劲潜力。本阶段的一个突出特点是,华大动态能力未在感知能力和捕捉能力两个维度上有新的发展,主要集中在重构能力维度上,具体表现为采用组织分离和创业孵化战略成立专注于基因测序仪研发、生产和销售的华大智造。这一重大组织变革能够保证华大将资源集中于基因测序仪关键核心技术研发,避免既开展基因测序服务又开展基因测序仪研发而面临的资源配置窘境,促进华大实现关键核心技术“质”的突破。需要强调的是,对于基因测序仪关键核心技术突破而言,华大智造并非抛弃能力转换阶段的既有能力,而是通过有目的的组织重构,在继承原有能力的基础上实现跳跃式发展。因此,本文将华大在动态能力跃迁阶段的重构能力命名为“组织内重构能力”。

3.4 能力扩散阶段

在成功推出DNBSEQ测序技术和DNBSEQ-T7测序系统后,华大智造并没有放缓在基因测序仪技术领域的突破步伐,在继续发展源头性核心技术的同时,更加重视技术扩散。自2019年开始(实际上是从2014年国产化CG技术开始,但2019年尤为明显),华大智造重点围绕关键核心技术打造自主可控供应链。由于基因测序仪涉及生化、光、电、流体、计算等复杂领域,即便已经形成关键核心技术体系,如果不能保证重要零部件与核心组件稳定供应,仍可能在生产制造环节被“卡脖子”。以不可或缺的光学组件为例,全世界只有少数几家公司能够生产最尖端光学产品,随时可能面临断供风险。为此,华大智造与中国科学院长春光机所达成战略合作协议,针对新一代基因测序仪开发光电方面的零部件和模块。又如在流体领域,垦拓流体成为华大智造的战略合作伙伴,为其提供电磁阀、精密加样泵、隔膜气液泵等特种加工件。目前,华大智造70%~80%的硬件已经实现国产化自主替代,如高性能物镜、滤光片、激光器、快速对焦系统、高精度移动平台及机械手等。通过一系列国产替代过程,不仅能够保证华大智造自身供应链安全,也将与基因测序仪相关的核心技术扩散到整条供应链上,带动形成属于我国自主可控的技术链和产业链。

除构建安全可控的供应链外,华大智造还将自身基因测序仪核心技术视为“种子”,致力于让这颗“种子”在整个产业内发芽、开花和结果,带动我国基因测序产业跨越式发展。例如,以华大智造技术为基础,2019年9月吉因加科技与华大智造合作研发的两款基因测序仪Gene+Seq-200、Gene+Seq-2000获准上市,表明更多企业加入华大智造核心技术体系。同时,华大智造重视关键核心技术在商业应用环节的扩散,如在国内基因组测序领域具有很大影响力的微基因是DNBSEQ-T7首批用户之一,其积极促进华大智造拓展更多组学/表型检测设备。纳昂达科技则为DNBSEQ平台提供全套建库和靶向捕获平台,开发全外显子捕获、泛癌捕获等创新性应用技术。安捷伦(Agilent)、罗氏(Roche)等跨国公司也积极接入DNBSEQ平台并开发应用场景。目前,华大智造基因测序仪全球装机量超过1 200台,在国内市场占比超过1/3。在抗击新冠肺炎疫情过程中,华大智造基因测序仪及配套设备、试剂发挥重要作用,确保抗疫关键核心设备安全,并为多个国家提供设备支持。

本文将2019年至今这段时期定义为华大动态能力扩散阶段。这一阶段与动态能力跃迁存在一定程度的交叉并行,主要特点是以跨组织方式推进关键核心技术在不同领域扩散,通过重构与不同组织之间的联系,形成以华大为核心的创新生态系统,从而将与关键核心技术相关的企业动态能力转化为创新生态系统动态能力。也即,该阶段通过创新生态系统协调联动持续强化关键核心技术突破,这得益于华大原有的基因测序商业服务网络和迅速提升的基因测序仪核心技术体系,在技术研发和市场采纳两个重要节点均占据高生态位,因此本文将华大动态能力跃迁阶段归纳为“生态化重构能力”。具体而言:一是通过动态能力扩散构建自主可控的供应链,突破关键核心技术产品在生产制造环节可能遇到的“卡脖子”风险;二是通过动态能力扩散与其它互补企业形成协同研发关系,围绕关键核心技术开发更大的产品系列,持续挖掘关键核心技术潜力;三是通过动态能力扩散吸引其它企业采纳,围绕关键核心技术发展更多创新性应用技术,在商业化环节造成“开枝散叶”的蓬勃态势。总之,通过动态能力扩散,华大围绕基因测序仪关键核心技术形成从研发到商业应用的创新生态系统,带动我国基因测序产业整体提升,并形成企业关键核心技术突破与产业整体突破互相促进的良好态势。正如华大智造COO蒋慧所言:“我们一直致力于整个生态的搭建。在整个产业链条里面,华大智造是其中一部分的工具提供者,需要鼓励更多人一起去做,才能掌握更多话语权。”

4 模型与讨论

4.1 理论模型

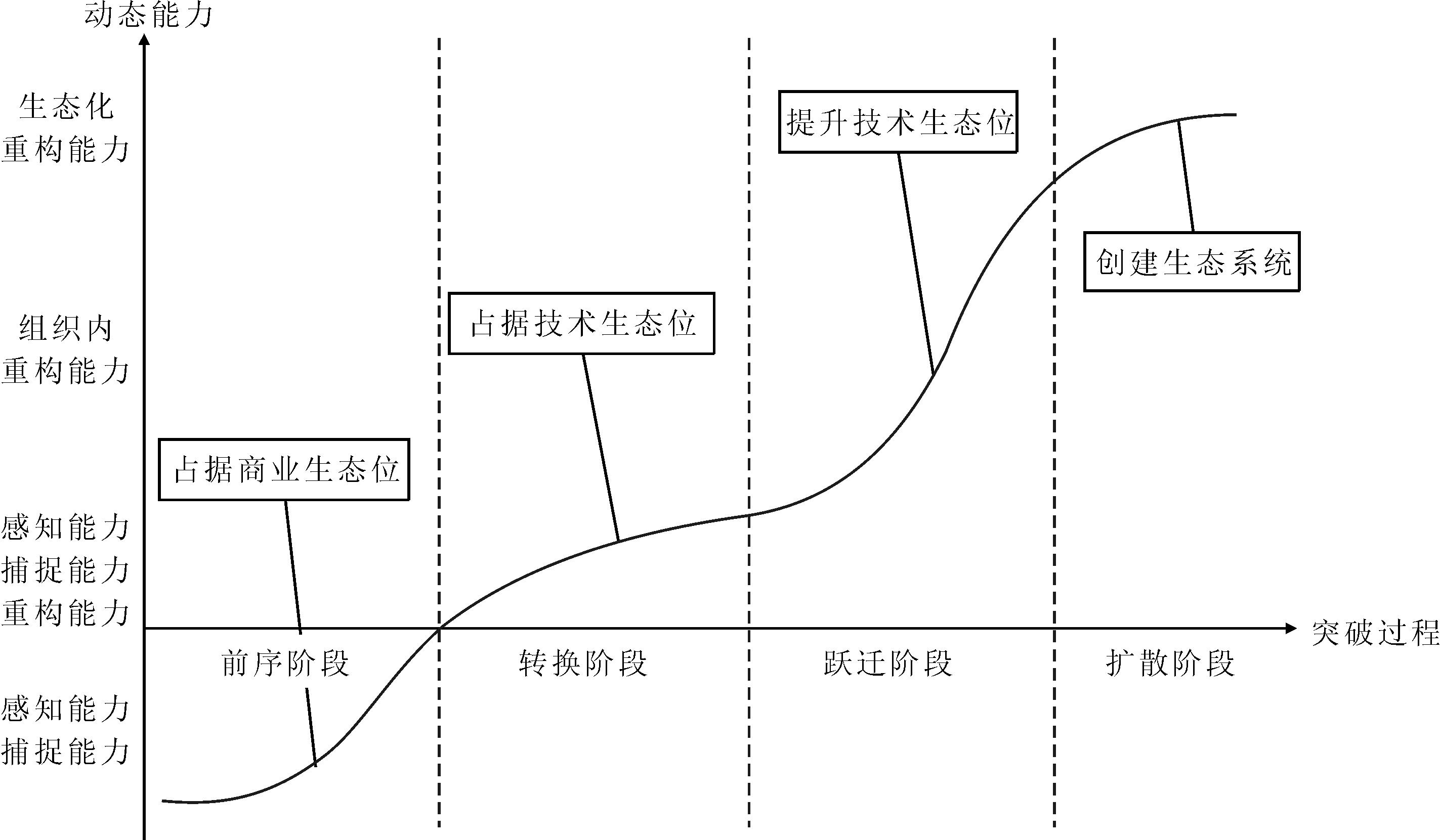

在上述案例分析的基础上,本文进一步归纳得到基于企业动态能力演化的关键核心技术突破机理模型,如图1所示。需要说明的是,该模型适用于由市场经济驱动、企业主导的关键核心技术突破活动,在这些领域我国企业与国外企业存在明显的技术差距,面临国外企业严格限制和打压。对于那些刚刚浮现、由国家主导的技术领域(量子通信等),其关键核心技术突破机理应该另行研究。

图1模型反映关键核心技术突破的两个主要特性:首先,企业主导的关键核心技术突破一般经由动态能力前序、转换、跃迁和扩散4个演化阶段完成。从技术发展过程看,这4个阶段在曲线上表现出不同形态,在不同阶段性质不同。其中,能力前序阶段是企业常规成长阶段,通过对国外技术产品的商业化应用为突破关键核心技术积蓄力量;能力转换阶段企业对国外技术从利用转变为探索,该阶段曲线斜率最小,反映动态能力转换是关键核心技术突破的难点;能力跃迁阶段企业在吸收利用国外先进技术的基础上,通过大规模研发形成自主可控的关键核心技术体系,该阶段是关键核心技术突破的临界点,曲线斜率最大,反映关键核心技术突破由此进入高速通道;能力扩散阶段企业利用所掌握的关键核心技术发展创新生态系统,带动整个产业创新,该阶段曲线斜率有所降低,但在技术研发和市场采纳两个环节均实现自主可控与国产替代,关键核心技术突破真正得以实现。其次,关键核心技术突破是动态能力演化与生态化创新相互促进的正反馈过程。前序阶段动态能力的重点表现为感知能力和捕捉能力,结果是企业在产业链中下游商业化环节占据较高生态位,为转换阶段创造条件;在转换阶段,动态能力在感知能力、捕捉能力和重构能力3个维度上均得到发展,企业向产业链上游逆流而上,在技术研发环节挤占一个生态位,在技术层面初步形成关键核心技术突破态势;跃迁阶段是转换阶段的发展,依靠组织内重构能力加速推进关键核心技术突破,形成自主可控的关键核心技术体系和产品体系,在产业链上游技术研发环节占据较高生态位;进入扩散阶段,主要依靠生态化重构能力在跨组织层面构建属于自己的创新生态系统,将企业动态能力拓展为创新生态系统动态能力,带动整个产业共同实现关键核心技术突破和商业应用。

4.2 进一步讨论

华大基因测序仪案例反映出成功突破关键核心技术需要遵循的若干规律,总结如下:

(1)借助接力创新完成“应用—研发”逆向突破。由市场机制驱动的技术领域属于胡旭博和原长弘(2022)划分的“重要紧急”的关键核心技术领域,我国企业作为追赶者受到国外领先者严密的技术封锁,通过自主研发正向突破关键核心技术面临很大障碍。在这种情况下,使用国外企业技术产品从产业链中下游切入,在商业应用环节占据高生态位,并在此过程中开展技术学习、积累资源和能力,然后逆流而上进入产业链技术研发环节是一条重要的战略路径。在这条战略路径上,我国企业在技术研发和市场采纳两个环节均提高相应能力,突破关键核心技术成功率显著提高。在“应用—研发”逆向突破过程中,对国外企业发起技术并购并获得关键核心技术,通过吸收并购得到的技术完成国产化和自主研发,李天柱等(2015、2018)将这种现象描述为“接力创新”。从华大在能力转换阶段的经验看,接力创新不仅能够使我国企业突破国外企业设置的技术壁垒、专利壁垒,还能够使我国企业迅速获取国际前沿技术,保证关键核心技术突破在一个相对高的基础上起步,对于加速突破进程具有显著优势。

(2)采用“不同技术路线”构建“技术—产品”体系。突破国外企业技术壁垒仅是关键核心技术突破的起点而非成功的标志。华大案例表明,我国企业要通过能力跃迁阶段的努力,采用与国外企业不同的技术路线建立自主可控的关键核心技术产品体系,以此为基础进行产品布局,这是在技术层面上完成关键核心技术突破的标志。其中,“与国外企业不同的技术路线”是关键核心技术自主可控的关键。若非如此,即便已经实现对国外技术的国产化改进,但本质上仍然处于能力“跟跑”或“并跑”阶段,国外企业凭借领先者所建立的先发优势,很容易重新拉开与我国企业的技术差距,我国将再次落入关键核心技术“陷阱”。“技术—产品”体系是关键核心技术自主可控的条件,我国企业不仅要掌控关键核心技术,还要在此基础上开发出满足商业化应用的产品,才能将关键核心技术推向市场应用并形成对国外技术的国产替代。余江等[7]指出,我国关键核心技术突破经常是研发样品和样机技术性能达标,科技成果也宣传“报喜”,但后续商用化应用却杳无音讯,本文从企业动态能力演化视角对此问题给出了正面解答。

(3)构建自主可控的供应链体系是关键核心技术突破的保障。胡旭博和原长弘(2022)指出,突破关键核心技术需要技术链和产业链协同发展;苏敬勤[33]认为虽然大型领先企业引领技术创新发展,但产业链上的中小企业却是解决“卡脖子”问题的关键,间接说明供应链对关键核心技术突破具有重要作用。本文通过实际证据揭示,如果不能保障供应链自主可控,在大规模生产过程中容易遇到国外企业中断重要零部件供应,关键核心技术突破和国产替代也就无从谈起。现实情况是,全球核心部件与核心材料市场往往呈寡头垄断格局[10],而我国在很多重要的基础原材料和尖端技术水平零部件生产方面不能满足大规模配套要求,对关键核心技术突破造成严重的隐性制约。对此,华大案例提供了有价值的参考,我国企业应通过标准开放和技术共享积极主动地促进关键核心技术扩散,从而与上下游有潜力的企业建立深度战略合作关系,支持和引导相关企业根据关键核心技术产品体系要求,加强产品技术研发和工艺技术创新,尽快形成自主可控的供应链体系,满足关键核心技术产品生产对大规模配套的要求。

(4)培育平台化创新生态系统是企业的战略方向。余江等[7]提出关键核心技术突破的商用生态依赖性,陈劲和阳镇[4]强调基于融通创新平台价值共赢与共享突破关键核心技术“卡脖子”,本文则提供了具体案例支撑。突破关键核心技术要使技术在较大范围内获得市场采纳,因此是“技术—产品—采纳”的完整体系,这个体系要具有自我强化能力,通过持续演进在市场采纳中逐步占据频数优势,才能判断关键核心技术突破获得事实上的成功。为实现这一目的,围绕关键核心技术培育健康的平台化创新生态系统是主要抓手。华大在能力扩散阶段最显著的特征是将DNBSEQ技术定位为“平台”,吸纳其它创新主体在这个平台上开发新产品进而带动整个产业创新。与一般平台化创新生态系统不同,在基于关键核心技术培育创新生态系统过程中,广泛吸收不同类型创新主体并建立形式多样的协同研发关系是主要形式,其中针对供应链自主可控建立协同研发关系是基本要求,接下来围绕关键核心技术与其它企业共同研发更加丰富的产品系列并扩大“技术—产品”体系,最后吸引其它企业基于关键核心技术产品开发更多创新性应用,扩大市场规模,提升整个产业在国际上的话语权。

(5)关键核心技术突破是一类特殊的后发追赶活动。关键核心技术突破属于后发企业技术追赶范畴,但与一般性的后发追赶活动相比又存在自身的特殊性。将这些特殊性呈现出来,既有助于深刻理解关键核心技术突破性质,又能够防止简单运用技术追赶理论指导关键核心技术突破而带来的偏差。与一般性后发企业技术追赶相比,关键核心突破特殊性表现为:第一,在时间上是“重要紧急”的技术追赶,需要尽可能短促剧烈地完成追赶过程;第二,后发追赶通常强调以技术范式转换作为机会窗口[34],但关键核心技术突破由于时间上的紧迫性,可能需要通过高强度投入在既定技术范式下完成赶超;第三,关键核心技术突破是在面临国外领先者严密的技术封锁甚至是对企业、产业威胁和打压情况下完成技术追赶,虽然离不开广泛的国际合作,但最根本的是创造自主可控的技术体系和供应链,以及通过构建创新生态系统与国外企业竞争,替代甚至驱逐国外产品;第四,从技术本身来说,关键核心技术突破一开始就要求从较高的技术水平切入实施,迅速打破被“卡脖子”的不利状态。这意味着,选择合适的路径直接获得国际前沿技术,在此基础上通过自主研发实现技术水平赶超是重要的战略设计,如技术并购和接力创新战略。

5 总结与启示

本文采用探索性单案例研究方法,从动态能力演化视角出发,对企业主导的关键核心技术突破过程展开实证分析。基于华大基因测序仪发展历程的案例研究发现:第一,关键核心技术突破涉及企业动态能力前序、转换、跃迁和扩散4个主要阶段,前序阶段重点表现为企业感知能力和捕捉能力,转换阶段需重视感知能力、捕捉能力和重构能力3个维度,跃迁阶段重点表现为企业组织内重构能力,扩散阶段主要表现为企业在跨组织层面上的生态化重构能力。第二,在企业突破关键核心技术过程中,前序阶段的目标是在产业链商业化环节占据较高的生态位;从转换阶段到跃迁阶段,企业需要在技术研发环节占据较高生态位,形成自主可控的关键核心技术体系和产品体系;扩散阶段通过构建平台化创新生态系统,将企业动态能力拓展为创新生态系统的动态能力。第三,企业主导的关键核心技术突破需要重点考虑4方面的机制方法,分别是借助接力创新完成“应用—研发”逆向突破、采用不同技术路线构建“技术—产品”体系、构建自主可控的供应链体系,以及围绕关键核心技术培育平台化创新生态系统。第四,关键核心技术突破是时间敏感型的后发追赶活动,往往需要在既定技术范式下完成赶超,通过建设自主可控的技术体系、供应链和创新生态系统与国外企业展开竞争,替代甚至驱逐国外企业产品,因此从一开始就要从较高的技术水平切入,选择合适的路径获得国际前沿技术。

针对市场机制主导的技术领域,我国适合选择在产业链商业应用环节已经具备较好基础的企业进行重点扶持,引导其并购拥有国际领先技术水平的国外企业,进而实现关键核心技术初步突破。我国企业需要深刻认识到在对并购得到的国外技术完成国产化改进后,需要努力采用与国外企业不同的技术路线建立自主可控的关键核心技术体系,并在此基础上形成商业化产品体系,进而在技术层面完成关键核心技术突破。但要实现真正意义上的关键核心技术突破,我国企业还需要加速关键核心技术扩散,带动相关企业构建自主可控的供应链,围绕关键核心技术形成自主可控的创新生态系统,广泛吸收不同类型创新主体建立形式多样的协同研发关系,不断拓展技术被市场采纳的时空边界,加速商业化进程,提升整个产业在国际上的话语权。

参考文献:

[1] 彭莹,郭本海,曹晓晓.产业核心技术突破的多主体多级均衡问题研究[J].运筹与管理,2021,30(5):232-239.

[2] 袁野,汪书悦,陶于祥.人工智能关键核心技术创新能力测度体系构建:基于创新生态系统视角[J].科技进步与对策,2021,38(18):84-93.

[3] 郑思佳,汪雪锋,刘玉琴,等.关键核心技术竞争态势评估研究[J].科研管理,2021,42(10):1-10.

[4] 陈劲,阳镇.融通创新视角下关键核心技术的突破:理论框架与实现路径[J].社会科学,2021,43(5):58-69.

[5] 韩凤芹,史卫,陈亚平.以大战略观统领关键核心技术攻关[J].宏观经济研究,2021,43(3):111-119,159.

[6] 杨思莹.政府推动关键核心技术创新:理论基础与实践方案[J].经济学家,2020,33(9):85-94.

[7] 余江,陈凤,张越,等.铸造强国重器:关键核心技术突破的规律探索与体系构建[J].中国科学院院刊,2019,34(3):339-343.

[8] 焦豪,杨季枫,应瑛.动态能力研究述评及开展中国情境化研究的建议[J].管理世界,2021,37(5):191-210.

[9] HELFAT C E, FINKELSTEIN S, MITCHELL W, et al. Dynamic capabilities: understanding strategic change in organizations[M]. Massachusetts: Blackwell Publishing, 2007.

[10] TEECE D J, PISANO G, SHUEN A. Dynamic capabilities and strategic management[J]. Strategic Management Journal, 1997,18(7): 509-533.

[11] 张治河,苗欣苑.“卡脖子”关键核心技术的甄选机制研究[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2020, 49(6):5-15.

[12] 曾宪奎.我国构建关键核心技术攻关新型举国体制研究[J].湖北社会科学,2020,34(3):26-33.

[13] 余维新,熊文明.关键核心技术军民融合协同创新机理及协同机制研究——基于创新链视角[J].技术经济与管理研究,2020,41(12):34-39.

[14] 辜胜阻,吴华君,吴沁沁,等.创新驱动与核心技术突破是高质量发展的基石[J].中国软科学,2018,33(10):9-18.

[15] 蒋洪迅,王晓彤,王珏,等.考虑技术突破与技术升级的能力规划问题研[J].系统工程理论与实践,2019,39(3):735-748.

[16] 李玉花,简泽.从渐进式创新到颠覆式创新:一个技术突破的机制[J].中国工业经济,2021,39(9):5-24.

[17] EISENHARDT K M, MARTIN J A. Dynamic capabilities: what are they[J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(10-11): 1105-1121.

[18] WINTER S G.Understanding dynamic capabilities[J]. Strategic Management Journal, 2003, 24(10): 991-995.

[19] ALINAGHIAN L,RAZMDOOST K.How do network resources affect firms′ network-oriented dynamic capabilities[J]. Industrial Marketing Management, 2017,71:79-94.

[20] AGARWAL R, SELEN W. Dynamic capability building in service value networks for achieving service innovation[J]. Decision Sciences, 2009, 40(3):431-475.

[21] HELFAT C E, RAUBITSCHEK R S. Dynamic and integrative capabilities for profiting from innovation in digital platform-based ecosystems[J]. Research Policy, 2018, 47(8):1391-1399.

[22] WARNER K S R, WAGER M. Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal[J]. Long Range Planning, 2019, 52(3): 326-349.

[23] RIALTI R, MARZI G, CIAPPEI C, et al. Big data and dynamic capabilities: a bibliometric analysis and systematic literature review[J]. Management Decision, 2019, 57(8): 2052-2068.

[24] AUGIER M, TEECE D J. Dynamic capabilities and the role of managers in business strategy and economic performance[J]. Organization Science, 2009, 20(2): 410-421.

[25] TEECE D J. The foundations of enterprise performance: dynamic and ordinary capabilities in an (economic) theory of firms[J]. Academy of Management Perspectives, 2014, 28(4): 328-352.

[26] TEECE D J. Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (Sustainable) enterprise performance[J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(13): 1319-1350.

[27] HELFAT C E, RAUBITSCHEK R S. Dynamic and integrative capabilities for profiting from innovation in digital platform-based ecosystems[J]. Research Policy, 2018, 47(8):1391-1399.

[28] HODGKINSON G P, HEALEY M P. Psychological foundations of dynamic capabilities: Reflexion and reflection in strategic management[J]. Strategic Management Journal, 2011, 32(13): 1500-1516.

[29] BARRETO I. Dynamic capabilities: a review of past research and an agenda for the future[J]. Journal of Management, 2010, 36(1): 256-280.

[30] EISENHARDT K M, GRAEBNER M E. Theory building from cases: opportunities and challenges[J]. Academy of Management Journal,2007, 50(1): 25-32.

[31] 苏敬勤,李召敏.案例研究方法的运用模式及其关键指标[J].管理学报,2011,8(3):340-347.

[32] YIN R K. Case study research: design and methods (3rd edition) [M]. Thousand Oaks, CA: Sage, 2003.

[33] 苏敬勤.重视中小制造企业在解决卡脖子技术中的关键作用[J].中国科技论坛,2020,36(6):7-9.

[34] PEREZ C, SOETE L. Catching up in technology: entry barriers and windows of opportunity[M]//DOSI G, FREEMAN C, NELSON R, et al. Technical Change and Economic Theory London: Pinter Publishers, 1988.

(责任编辑:王敬敏)