0 引言

“十四五”规划明确提出“加快发展方式绿色转型”。中共二十大报告强调“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”,为制造业高质量发展指明了方向。作为衔接创新驱动发展与绿色发展的关键节点,绿色创新既是制造业实现绿色转型的有效路径,也是制造企业构建发展战略优势的关键举措。因此,借助绿色创新实现绿色转型成为制造企业战略规划中的必选项[1]。相较于传统创新,绿色创新成本更高且更为复杂,往往涉及多元异构绿色知识整合、重构与创造,仅依靠单一制造企业难以实现[2]。因此,探讨制造企业突破绿色创新困境的有效途径,对实现制造业高质量发展具有重要现实价值。

越来越多的企业通过数字化转型赋能绿色创新实践,以实现绿色创新“提质增量”(肖静和曾萍,2022)。例如,三一重工在数字化转型过程中,通过重塑自身能力提升现有工艺和产品绿色创新水平,打造全球重工业首座“灯塔级”绿色工厂(曹裕等,2023)。围绕这一现象,学术界对数字化与绿色创新的关系进行了探索,但尚未达成一致结论。部分研究认为,数字化转型能够显著促进企业绿色创新“提质增量”,同时数字化能够增加创新资源投入,进而对企业绿色创新产生积极影响(肖静和曾萍,2022)。但也有研究指出,数字化转型产生的“能力诅咒”和资源挤出效应会抑制绿色创新效率提升,成为企业绿色创新的“绊脚石”,数字化转型与绿色创新的关系应是复杂的非线性关系(王旭等,2022)。多数现有相关研究主要探讨数字金融[3]、数字经济[4]、数字化转型行为[5]、数字化投入等转型表现因素与绿色创新的关联性(王锋正等,2022),简单的“数字化投入—绿色创新产出”分析框架难以识别数字化进程中激发绿色创新的要素,导致影响制造企业绿色创新的组织要素不甚明确(曹裕和李想,2023)。

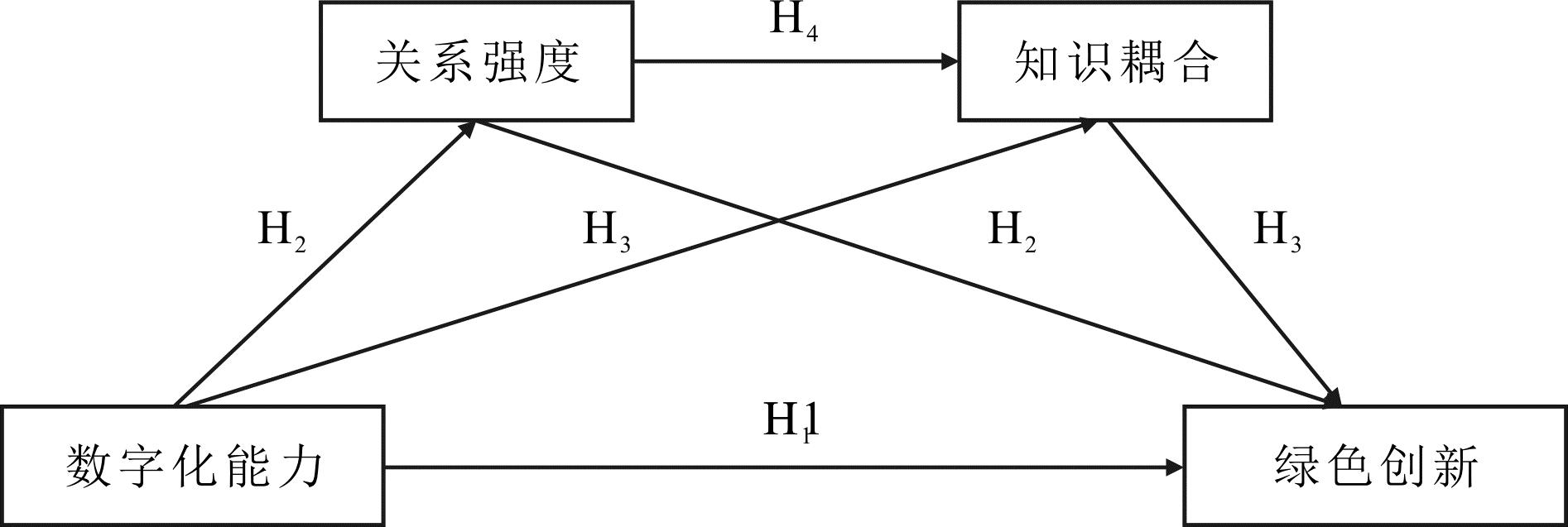

在数字化进程中,制造企业通过构建数字化能力加速创新知识要素聚合与重组,进而激活资源、突破创新瓶颈[6-7]。数字化能力是指企业运用数字技术整合价值网络中各类资源以推动系统性数字变革,进而实现数字价值创造的能力[8-9]。制造企业能够通过塑造数字化能力快速感知、识别和响应客户绿色价值需求变化[10],及时调整绿色创新资源部署,从而获得更多绿色创新机会。因此,数字化能力缺乏势必会弱化数字化投入对企业绿色创新的推动作用(王旭等,2022)。现有数字化能力研究主要关注数字化能力概念、演化机制及其对企业数字化转型的驱动过程[9-10],对数字化能力与制造企业绿色创新关系的探讨有限,仅有少量文献探讨了数字化能力对企业绿色创新的影响[11]。已有文献表明,企业所处关系网络能够影响企业绿色创新行为与绩效[12],企业间稳定的合作关系能够有效提升知识转移效率,从而降低绿色技术研发成本[13]。企业可以借助数字化能力强化自身与科研机构、供应商、客户等合作伙伴的联系,进而更好地识别、链接、整合和配置绿色创新要素。可见,关系强度可能在数字化能力与绿色创新间发挥重要作用。同时,知识耦合有助于促进企业关系网络中异质性绿色创新知识整合,是企业实现绿色创新的重要途径[14]。高水平数字化能力有助于企业拓展内外部绿色创新知识搜寻广度与深度[15],丰富绿色创新知识库,进而为知识耦合提供支撑。凭借高水平数字化能力,制造企业构建多维互信关系(王强等,2020),促进绿色创新参与主体互动交流,加速隐性绿色创新知识流动,从而提高绿色创新成功率。然而,鲜有研究关注关系强度、知识耦合在企业数字化能力与绿色创新间的作用。因此,本文以关系强度和知识耦合作为有因果的双中介变量,构建“数字化能力—关系强度—知识耦合—绿色创新”链式中介概念模型,试图打开数字化能力对制造企业绿色创新影响的“黑箱”,探索数字化进程中制造企业绿色创新路径,从而提高绿色创新成功率。

1 文献回顾与研究假设

1.1 数字化能力与绿色创新

数字经济背景下,数字化能力被视为企业数字化转型的先决条件与核心驱动力[10],能够反映企业对数字技术的利用程度(朱秀梅等2022),是企业动态能力的具体体现。相较于大数据能力,数字化能力强调组织内部对数据、数字平台、数字人才等数字生产要素的理解与利用[16],是企业运用数字技术整合价值网络中各种资源以推动系统性数字变革,进而实现数字价值创造的能力[8-9]。绿色创新是由新的或改良的产品、服务、工艺等组成的创新,既能降低创新活动对环境的负面影响,也能为客户和企业提供价值增值[1]。

(1)数字化能力有利于制造企业拓展绿色知识获取途径。企业既可借助数字化能力组建绿色创新网络或战略联盟获取绿色创新知识[9],也可利用数字化能力在供应网络内获得绿色创新相关资源,进而降低绿色创新资源获取成本。

(2)从协同创新角度看,借助数字化能力,制造企业能够开展组织内部以及外部绿色创新合作[17]。借助数字技术,制造企业能够对产品生产制造流程进行绿色化改造。依靠高水平数字化能力,企业能够整合关系网络中的不同参与主体,通过维持与产业链、供应链合作关系,降低协同绿色创新过程中的创新风险与成本。

(3)数字化能力有助于制造企业优化绿色创新模式。制造企业利用数字化能力将实时数据转化为可供决策参考的洞察[18]。基于上述价值洞察,企业可以快速调整绿色创新资源部署,使绿色创新由经验驱动向数据驱动转变,实现数字资产价值(朱秀梅等,2022),从而促进客户绿色需求与绿色创新产品匹配。

(4)数字化能力有助于制造企业拓宽绿色创新路径,获得更多绿色创新机会。依据动态能力理论,企业能够通过塑造数字化能力感知、识别和响应客户绿色价值需求提高绿色产品研发成功率与创新水平[10]。高水平数字化能力有助于企业与客户在绿色创新资源共享、流程优化、成果转化等方面进行互动,并拓展互动广度和深度[8]。基于上述分析,本文提出以下假设:

H1:数字化能力对企业绿色创新具有正向影响。

1.2 关系强度的中介作用

关系强度是指企业与外部组织或个体的关系紧密程度(Granovetter,1985),由企业与价值网络中伙伴的合作频率、信任程度以及关系持续时间构成[19],是影响企业获取创新资源数量与质量的关键因素[20]。数字化能力对于制造企业与价值网络中合作伙伴构建稳定、持久、牢靠、互惠的强伙伴关系具有重要影响。一方面,数字化能力有助于制造企业与科研院所、供应链合作伙伴构建持续稳定的沟通渠道。凭借高水平数字化能力,企业可以通过数字基础设施与合作伙伴建立稳定持久的强联系[15],促进绿色创新资源共享与交换,从而推动环保节能技术和工艺提升。另一方面,数字化能力可以协调不同网络主体间的利益冲突,促进制造企业与合作伙伴互联互通[21]。高水平数字化能力可以促使制造企业与价值链伙伴协作过程透明化,从而缓解因信息失真导致的市场摩擦与“牛鞭效应”(宋华等,2022)。

现有相关研究普遍认为,关系强度能够促进制造企业创新绩效提升。但实际上,关系强度对企业信息与知识传递以及创新资源获取发挥不同的作用(戴海闻,2017)。尽管数字化能力有助于制造企业拓展信息获取广度,但弱关系条件下,企业间共享创新资源的可能性降低(杨震宁等,2021),进而导致企业知识获取成本增加[22],不利于企业运用数字技术从知识网络中获取隐性绿色创新知识。因此,利用数字化能力构建牢固的强关系对于企业间复杂、深层次绿色创新知识转移至关重要。关系网络是制造企业外部创新知识来源[23],企业利用数字化能力与合作伙伴建立牢固的网络关系,从而为绿色创新提供资源保障。同时,网络中各节点企业关系越密切,循环生产、机械自动化、节能技术信息与知识互动越频繁,创新资源流动性越强,就越有利于制造企业协同开展绿色产品与工艺创新活动[24]。此外,紧密的网络关系能够增进企业间信任[25],有助于制造企业借助数字工具主动学习和模仿同行业领先企业(刘学元等,2016),促进绿色创新知识在数字交互平台传递,从而有效规避绿色创新过程中的潜在风险。基于上述分析,本文提出以下假设:

H2:关系强度在数字化能力与企业绿色创新间发挥中介作用。

1.3 知识耦合的中介作用

知识耦合是反映不同领域知识要素通过相互作用实现协同的概念[14]。Yayavaram等[26]将知识耦合定义为企业将两个不同领域知识要素相融合的程度;王建平和吴晓云(2017)认为,知识耦合是指知识域中多种知识元素通过相互渗透、联系和组合产生新知识的过程与结果;Chen等[27]基于企业间合作视角将知识耦合界定为企业与合作伙伴间的知识元素能够融合并协同工作的程度,并根据知识元素关系属性将其划分为互补性知识耦合与替代性知识耦合。上述研究基于不同角度对知识耦合的定义虽有所差异,但均强调知识耦合是知识元素通过相互作用实现互补、兼容及协同的过程。鉴于此,本研究认为,知识耦合是企业与合作伙伴间的知识元素能够融合并协同作用的程度。

知识耦合能够促进不同技术领域知识交互,有助于关系网络中异质性绿色创新知识整合,是制造企业实现高水平绿色创新的前提条件[14]。本研究认为,数字化能力可为知识耦合提供支撑,知识耦合可能在数字化能力与绿色创新间发挥传递作用。

(1)数字化能力有助于制造企业拓宽绿色创新知识来源,获取绿色技术创新所需的绿色制造工艺、环保技术与知识(魏冉等,2022),并对上述绿色知识资源进行重组,进而提升绿色创新效率,加快洁净能源产品与技术开发。

(2)数字化能力有助于制造企业整合数字团队、工程师、研发人员等人力资源,通过构建动态组织协同模式突破企业边界[15],进而为创新知识加速传播、扩散、联系和重组提供有利条件。

(3)数字化能力有助于制造企业加快知识耦合速度。数字化能力较强的制造企业可以将实时数据转化为可供决策参考的绿色创新洞察[28],进而准确预测绿色技术与市场发展趋势,加速绿色创新知识耦合。

(4)知识耦合有助于制造企业将通过数字化能力获取的绿色环保相关知识转变为专用性知识,通过对互补性与替代性绿色知识进行排序、选择和耦合[29],突破现有绿色知识边界,从而实现高水平绿色创新。基于上述分析,本文提出以下假设:

H3:知识耦合在数字化能力与企业绿色创新间发挥中介作用。

1.4 关系强度与知识耦合的链式中介作用

在数字化能力对企业绿色创新影响过程中,关系强度和知识耦合共同发挥作用。强网络关系被认为是企业实现技术创新的重要路径[30]。强关系有助于组织与合作伙伴建立稳定的知识交流机制(吴晓云和王建平,2017),形成交流惯例(于茂荐和孙元欣,2020),进而为制造企业通过知识耦合实现绿色知识集成、知识库重构以及更新提供良好的条件[29]。因此,知识耦合需要与强伙伴关系相结合。关系强度、知识耦合可能在数字化能力与绿色创新间发挥媒介作用。一方面,制造企业与其他网络成员连接越紧密、越持久,越能增强合作伙伴共享绿色创新资源的意愿(张春雨等,2018),进而促进复杂绿色创新知识转移与扩散,以及绿色技术知识整合、碰撞和协同,有助于促进绿色创新产出。另一方面,凭借高水平数字化能力,制造企业利用数字手段构建企业间多维互信关系(宋华等,2022),促进绿色创新参与主体间互动交流,加速隐性绿色创新知识流动,增加绿色创新知识储备,从而提高企业绿色创新成功率。基于上述分析,本文提出以下假设:

H4:关系强度、知识耦合在数字化能力与绿色创新间发挥链式中介作用。

基于上述假设,本文构建理论模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 样本选取与数据收集

本文以江西、浙江、广东、山东、吉林等地开展数字化与绿色化转型的制造企业作为问卷调查对象。首先,研究团队借鉴已有成熟量表构建问卷初始题项,根据多名专家的建议对问卷内容进行修改。其次,正式发放问卷前,研究团队对在校MBA学员进行预调研,根据受访者的反馈对问卷部分语句进行小幅度修改。最后,2023年4~7月采用以下方式发放正式问卷:一是走访南昌、长沙、武汉、赣州等地区制造企业并发放纸质问卷;二是依托2023中国中部工业博览会,对参展企业高层管理者以及相关部门负责人进行问卷发放;三是借助学校校友关系向往届MBA学员、EMBA学员以及符合条件的校友发放问卷;四是委托第三方调研平台发放问卷,进一步扩大调研范围,以提高研究结论的普适性。

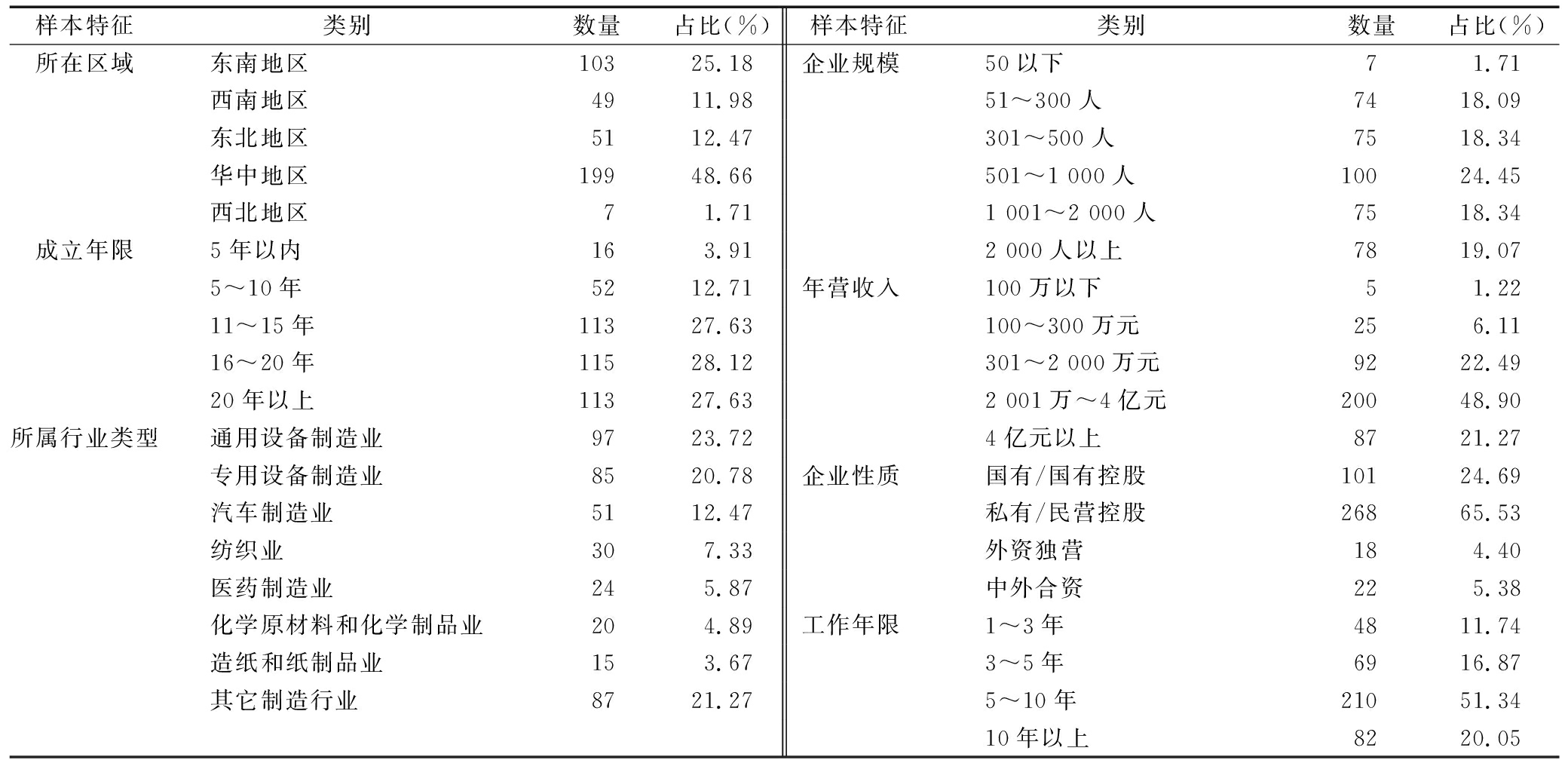

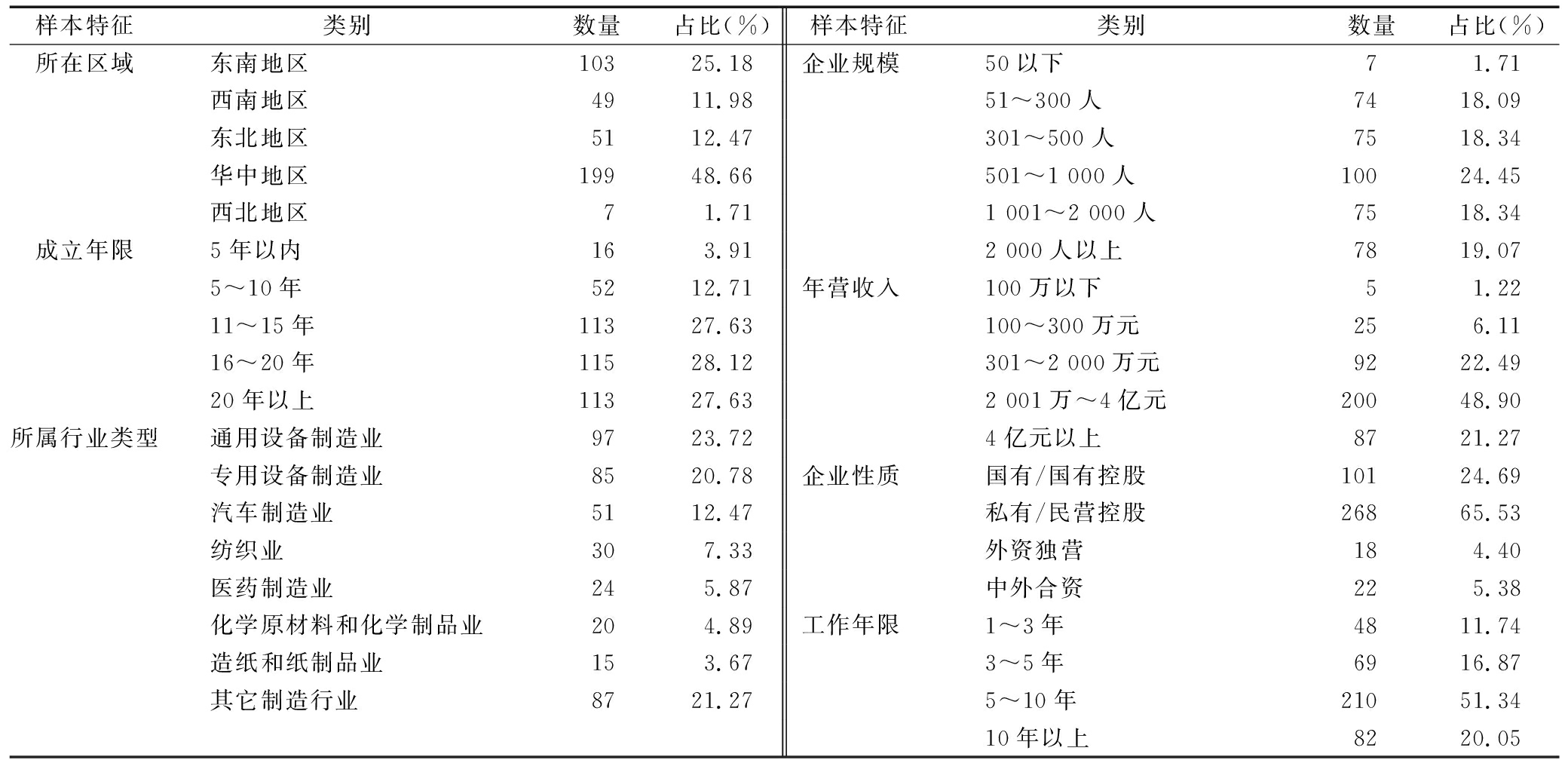

本次调研共发放问卷790份,回收问卷605份,调查范围覆盖中部及东南沿海地区,剔除受访对象工作年限不足一年、填答未完成及存在严重缺失值的问卷后,获得有效问卷409份,有效问卷回收率为51.70%,样本基本特征分布情况如表1所示。本文对不同渠道来源样本进行T检验,结果发现,不同渠道来源数据在企业规模、营收、所在区域、成立年限等方面无显著差异,因而可以合并使用。此外,为检验无响应偏差,按回收时间顺序将样本分为两组,T检验发现,两组样本数据在不同统计特征分布上不存在显著差异(p>0.1),表明本研究无严重无响应偏差。

表1 样本基本特征

Table 1 Basic characteristics of samples

样本特征类别数量占比(%)样本特征类别数量占比(%)所在区域东南地区10325.18企业规模50以下71.71西南地区4911.9851~300人7418.09东北地区5112.47301~500人7518.34华中地区19948.66501~1 000人10024.45西北地区71.711 001~2 000人7518.34成立年限5年以内163.912 000人以上7819.075~10年5212.71年营收入100万以下51.2211~15年11327.63100~300万元256.1116~20年11528.12301~2 000万元9222.4920年以上11327.632 001万~4亿元20048.90所属行业类型通用设备制造业9723.724亿元以上8721.27专用设备制造业8520.78企业性质国有/国有控股10124.69汽车制造业5112.47私有/民营控股26865.53纺织业307.33外资独营184.40医药制造业245.87中外合资225.38化学原材料和化学制品业204.89工作年限1~3年4811.74造纸和纸制品业153.673~5年6916.87其它制造行业8721.275~10年21051.3410年以上8220.05

2.2 变量测量

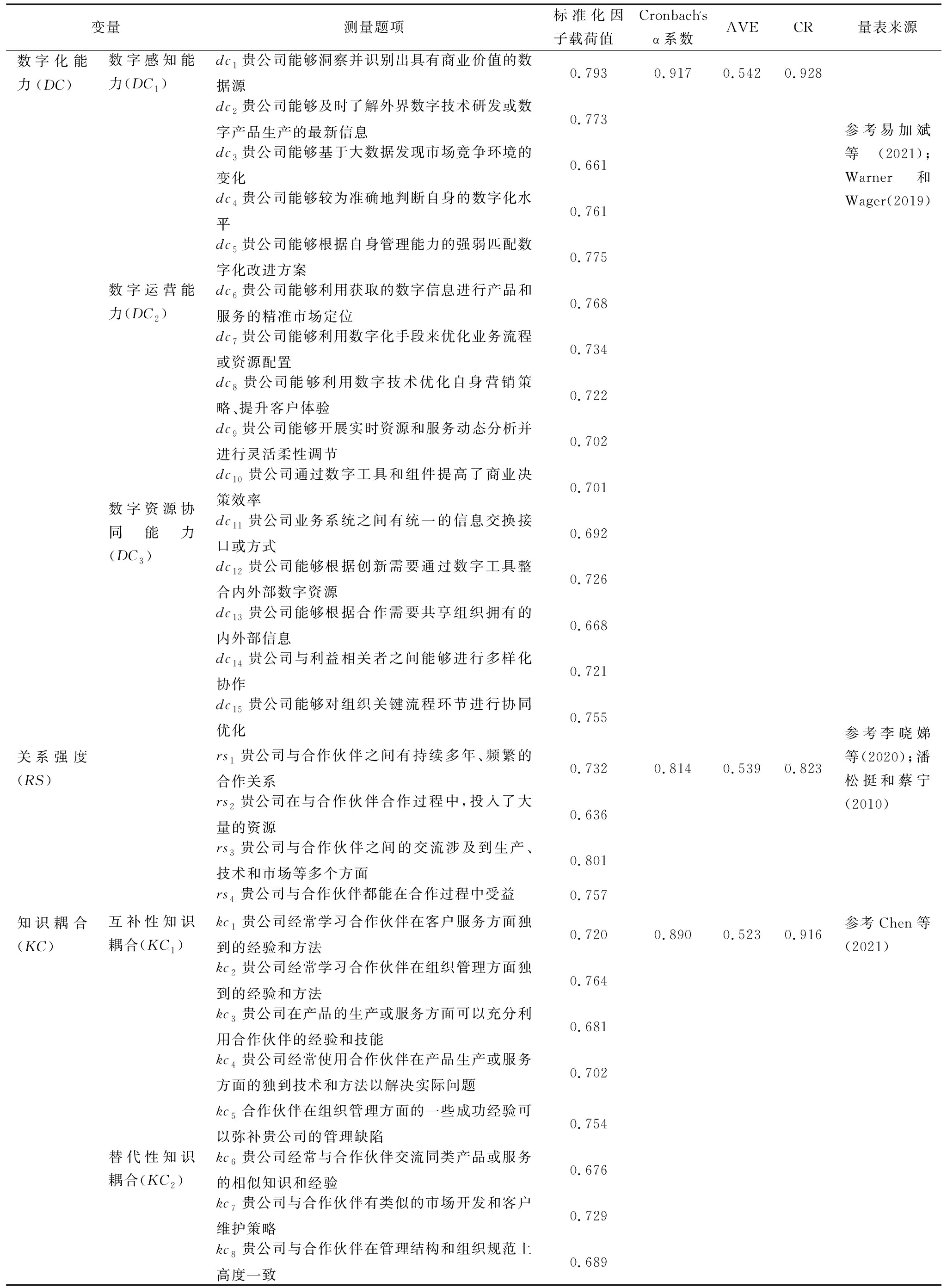

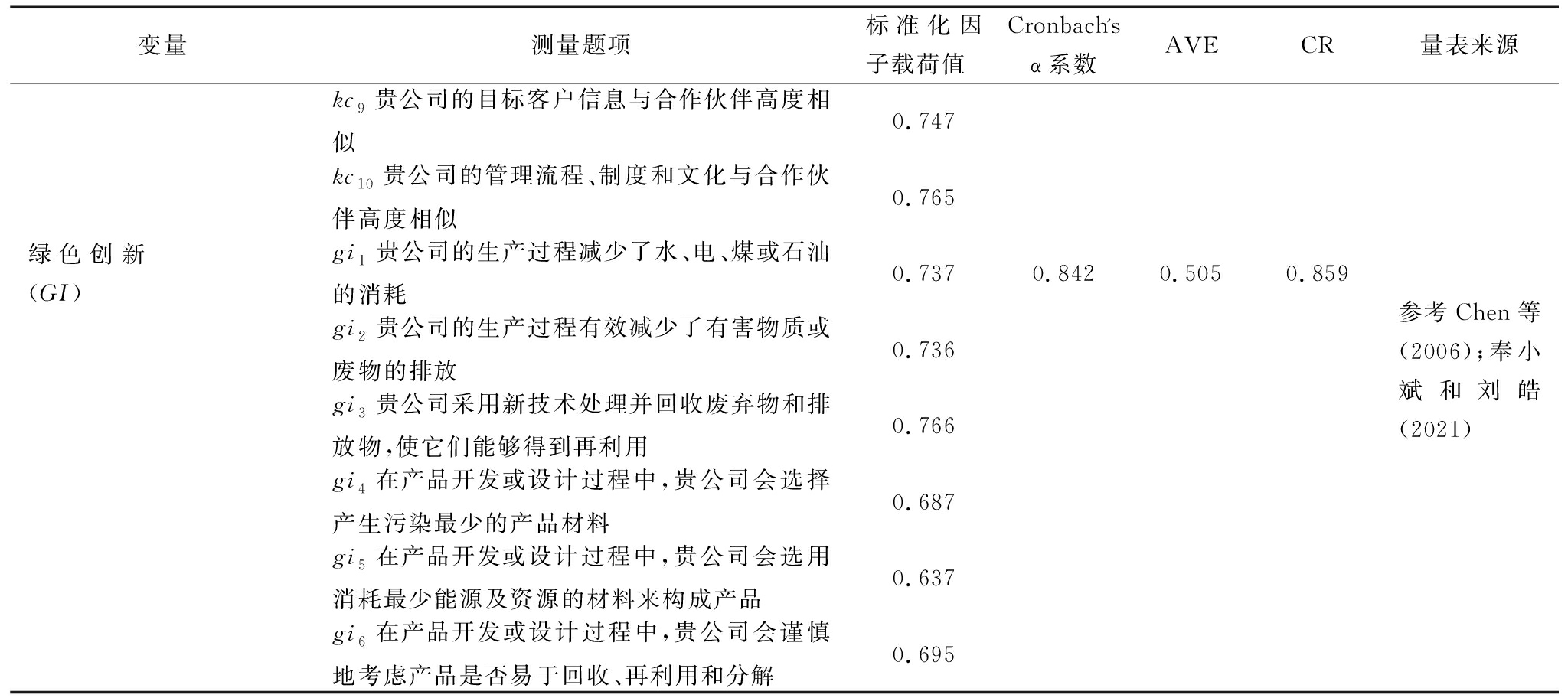

为确保研究信效度,本文所有构念测量量表均采用国内外成熟量表,根据研究需要对题项进行调整,并采用Likert7点评分法对所有题项进行打分。借鉴易加斌等(2022)、Warner&Wager[30]的研究成果,从数字感知能力、数字化运营能力和数字资源协同能力3个维度测量数字化能力,数字化能力(DC)量表主要包括15个题项。借鉴李晓娣等[31]、潘松挺和蔡宁(2010)的研究成果,关系强度(RS)量表涉及伙伴关系接触时间、互惠性、合作范围和资源投入4个方面,包括4个题项。借鉴Chen等[27]的研究成果,从互补性知识耦合和替代性知识耦合两个方面对知识耦合进行测度,知识耦合(KC)量表包括10个题项。借鉴Chen等[32]、奉小斌和刘皓(2021)的研究成果,绿色创新(GI)量表涉及绿色工艺流程创新和绿色产品创新两个方面,包括6个题项。参考以往研究成果[14],考虑到制造企业只有发展到一定规模才能具备绿色创新条件,同时所属地区在产业资源可获得性、法律和政策环境方面可能对企业绿色创新产生影响。因此,本文将企业规模、成立年限、年度营收、所属地区作为控制变量。

3 实证分析与结果

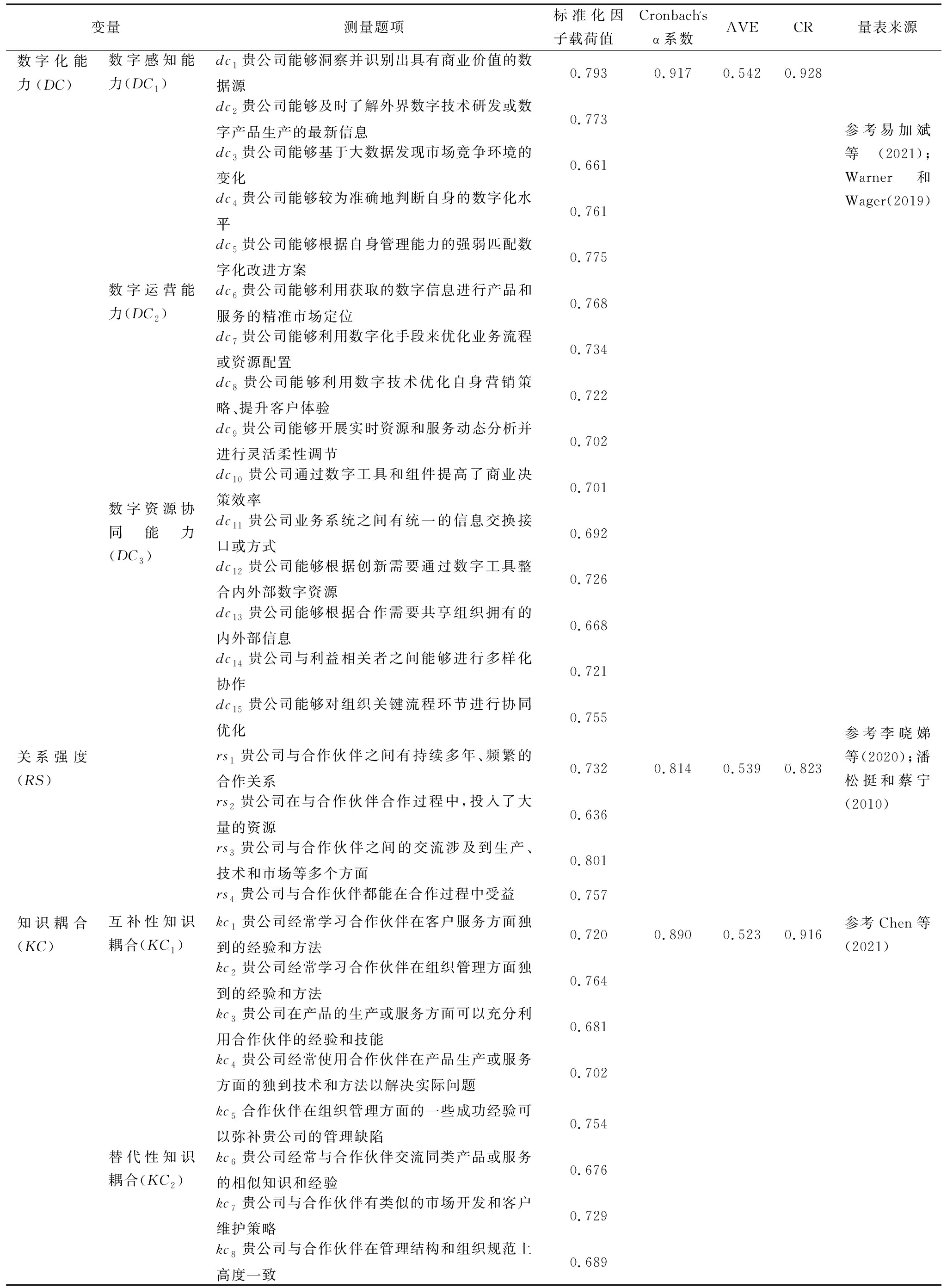

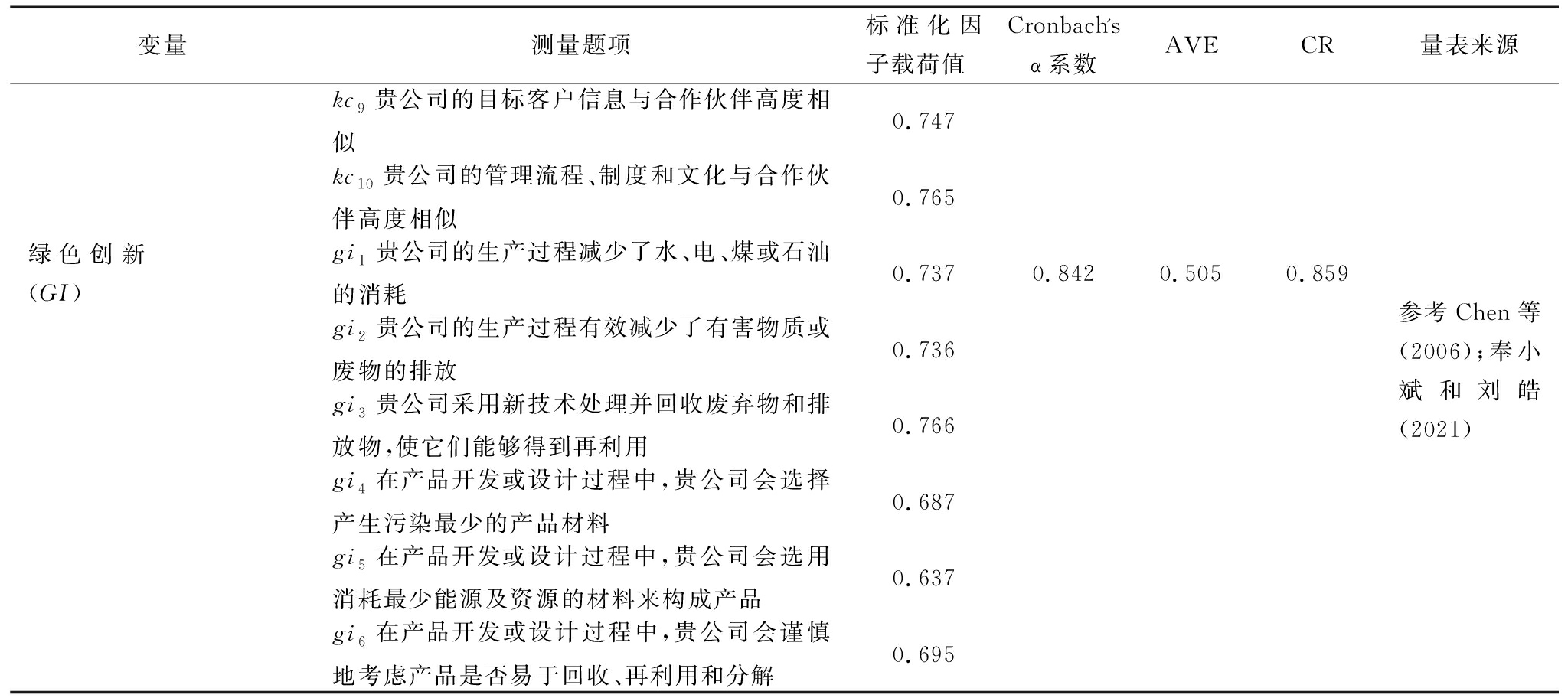

3.1 信度与效度检验

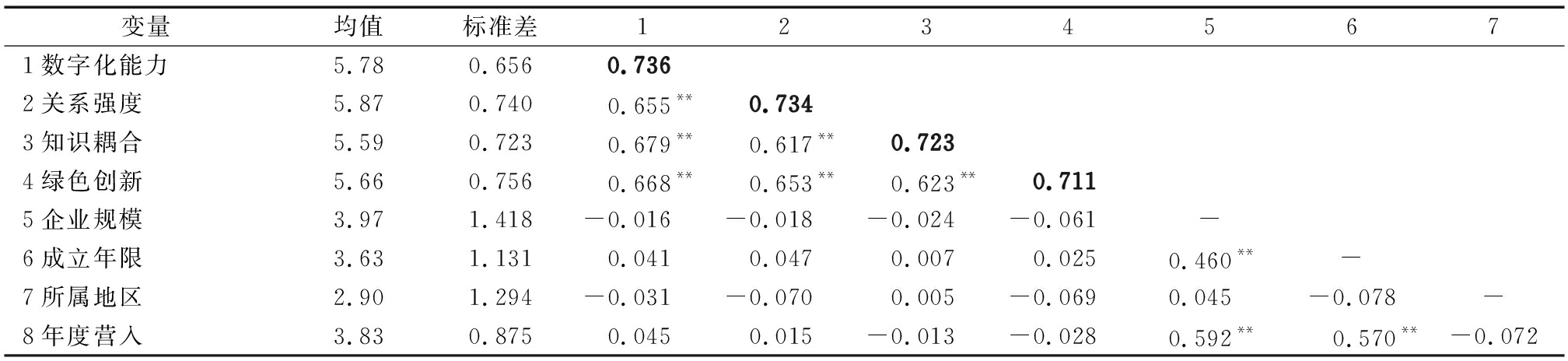

本文运用SPSS、Amos软件对数据进行信效度检验,主要变量信度与收敛效度检验结果如表2所示。由结果可知,各变量的Cronbach's α系数和组合信度CR值均大于0.7,说明各量表内部一致性水平较高,量表信度通过检验。同时,各变量量表题项的标准化因子载荷值(λ)均大于0.6,平均变异萃取量均大于建议值0.5,由此表明问卷聚合效度较高。进一步地,本文使用AVE的平方根检验潜变量间的区分效度,结果如表3所示。结果显示,各变量相关系数绝对值均小于各变量AVE值的平方根,表明测量量表间的区分效度较高。此外,数字化能力、关系强度、知识耦合与绿色创新显著正相关,与本研究假设基本一致,为后续验证提供了初步依据。

表2 信度与收敛效度检验结果

Table 2 Reliability and convergent validity test results

变量测量题项标准化因子载荷值Cronbach's α系数AVECR量表来源数字化能力(DC)数字感知能力(DC1)dc1贵公司能够洞察并识别出具有商业价值的数据源0.7930.9170.5420.928dc2贵公司能够及时了解外界数字技术研发或数字产品生产的最新信息0.773dc3贵公司能够基于大数据发现市场竞争环境的变化0.661参考易加斌等(2021);Warner和Wager(2019)dc4贵公司能够较为准确地判断自身的数字化水平0.761dc5贵公司能够根据自身管理能力的强弱匹配数字化改进方案0.775数字运营能力(DC2)dc6贵公司能够利用获取的数字信息进行产品和服务的精准市场定位0.768dc7贵公司能够利用数字化手段来优化业务流程或资源配置0.734dc8贵公司能够利用数字技术优化自身营销策略、提升客户体验0.722dc9贵公司能够开展实时资源和服务动态分析并进行灵活柔性调节0.702dc10贵公司通过数字工具和组件提高了商业决策效率0.701数字资源协同能力(DC3)dc11贵公司业务系统之间有统一的信息交换接口或方式0.692dc12贵公司能够根据创新需要通过数字工具整合内外部数字资源0.726dc13贵公司能够根据合作需要共享组织拥有的内外部信息0.668dc14贵公司与利益相关者之间能够进行多样化协作0.721dc15贵公司能够对组织关键流程环节进行协同优化0.755关系强度(RS)rs1贵公司与合作伙伴之间有持续多年、频繁的合作关系0.7320.8140.5390.823参考李晓娣等(2020);潘松挺和蔡宁(2010)rs2贵公司在与合作伙伴合作过程中,投入了大量的资源0.636rs3贵公司与合作伙伴之间的交流涉及到生产、技术和市场等多个方面0.801rs4贵公司与合作伙伴都能在合作过程中受益0.757知识耦合(KC)互补性知识耦合(KC1)kc1贵公司经常学习合作伙伴在客户服务方面独到的经验和方法0.7200.8900.5230.916参考Chen等(2021)kc2贵公司经常学习合作伙伴在组织管理方面独到的经验和方法0.764kc3贵公司在产品的生产或服务方面可以充分利用合作伙伴的经验和技能0.681kc4贵公司经常使用合作伙伴在产品生产或服务方面的独到技术和方法以解决实际问题0.702kc5合作伙伴在组织管理方面的一些成功经验可以弥补贵公司的管理缺陷0.754替代性知识耦合(KC2)kc6贵公司经常与合作伙伴交流同类产品或服务的相似知识和经验0.676kc7贵公司与合作伙伴有类似的市场开发和客户维护策略0.729kc8贵公司与合作伙伴在管理结构和组织规范上高度一致0.689

续表2 信度与收敛效度检验结果

Table (Continued)2 Reliability and convergent validity test results

变量测量题项标准化因子载荷值Cronbach's α系数AVECR量表来源kc9贵公司的目标客户信息与合作伙伴高度相似0.747kc10贵公司的管理流程、制度和文化与合作伙伴高度相似0.765绿色创新(GI)gi1贵公司的生产过程减少了水、电、煤或石油的消耗0.7370.8420.5050.859 参考Chen等(2006);奉小斌和刘皓(2021)gi2贵公司的生产过程有效减少了有害物质或废物的排放0.736gi3贵公司采用新技术处理并回收废弃物和排放物,使它们能够得到再利用0.766gi4在产品开发或设计过程中,贵公司会选择产生污染最少的产品材料0.687gi5在产品开发或设计过程中,贵公司会选用消耗最少能源及资源的材料来构成产品0.637gi6在产品开发或设计过程中,贵公司会谨慎地考虑产品是否易于回收、再利用和分解0.695

表3 相关系数与区别效度

Table 3 Correlation coefficients and discriminant validity

变量均值标准差12345671数字化能力5.780.6560.7362关系强度5.870.7400.655**0.7343知识耦合5.590.7230.679**0.617**0.7234绿色创新5.660.7560.668**0.653**0.623**0.7115企业规模3.971.418-0.016-0.018-0.024-0.061-6成立年限3.631.1310.0410.0470.0070.0250.460**-7所属地区2.901.294-0.031-0.0700.005-0.0690.045-0.078-8年度营入3.830.8750.0450.015-0.013-0.0280.592**0.570**-0.072

注:对角线加粗数值为AVE平方根;*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001,下同

3.2 共同方法偏差检验

本文采取多种方法降低共同方法偏差问题。在问卷设计上,通过打乱量表题项顺序和位置、对相关专有名词进行解释以及设置筛选题项缓解共同方法偏差问题。同时,本文采用多渠道匿名收集问卷。本文选用Harman单因子检验法对所有题项进行探索性因子分析。结果显示,共提取出7个特征根大于1的因子,第一个因子解释总方差的39%,低于40%。由此说明,本研究共同方法偏差问题不严重。

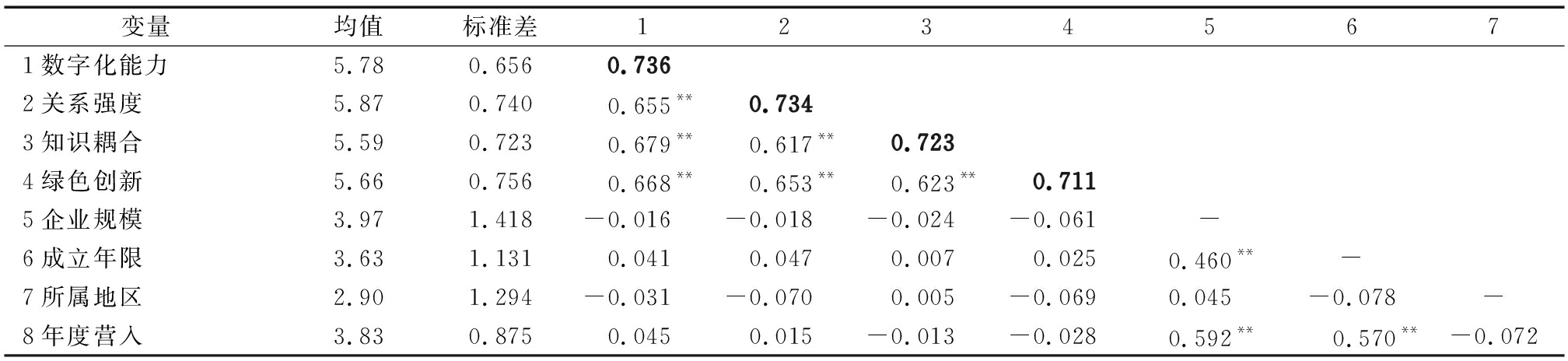

3.3 假设检验

3.3.1 主效应检验

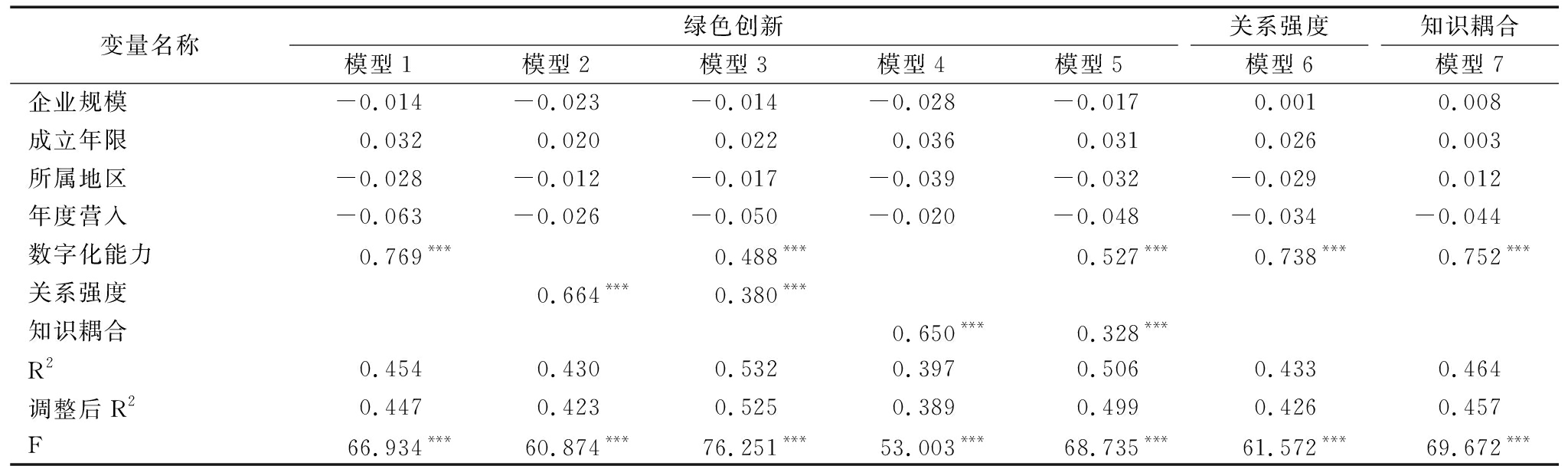

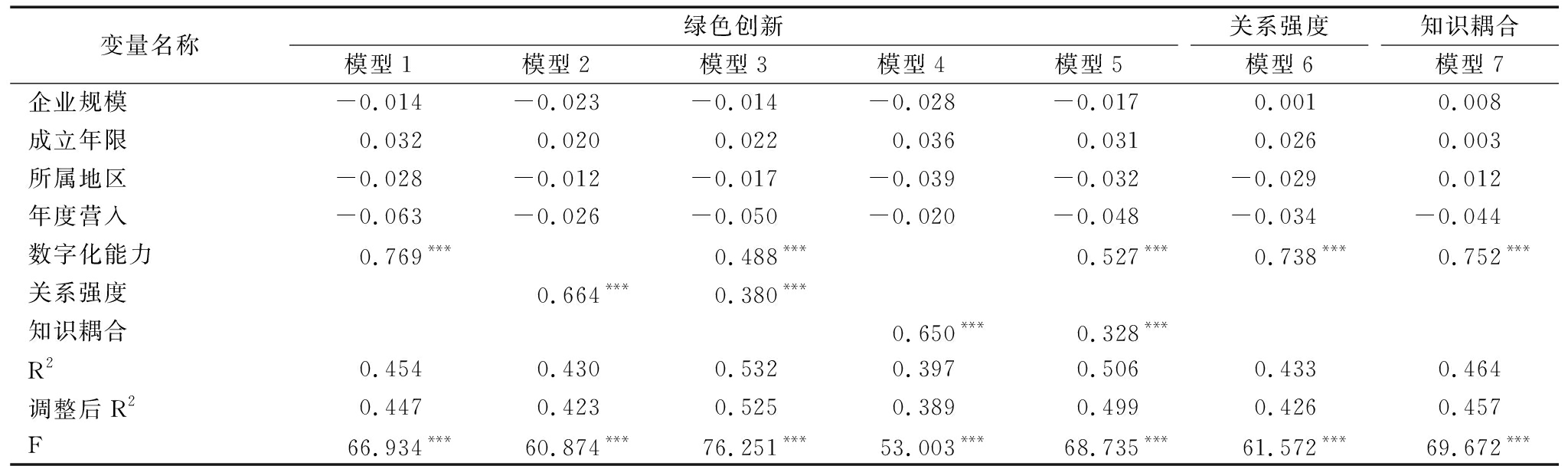

为检验数字化能力与绿色创新的关系,将数字化能力作为自变量,绿色创新作为因变量进行回归分析,结果如表4所示。模型1表明,数字化能力对绿色创新具有显著正向影响(β=0.769,p<0.001)。因此,假设H1得到支持。

表4 多层回归分析结果

Table 4 Results of multiple regression analysis

变量名称绿色创新模型1模型2模型3模型4模型5关系强度模型6知识耦合模型7企业规模-0.014-0.023-0.014-0.028-0.0170.0010.008成立年限0.0320.0200.0220.0360.0310.0260.003所属地区-0.028-0.012-0.017-0.039-0.032-0.0290.012年度营入-0.063-0.026-0.050-0.020-0.048-0.034-0.044数字化能力0.769***0.488***0.527***0.738***0.752***关系强度0.664***0.380***知识耦合0.650***0.328***R20.4540.4300.5320.3970.5060.4330.464调整后R20.4470.4230.5250.3890.4990.4260.457F66.934***60.874***76.251***53.003***68.735***61.572***69.672***

3.3.2 数字化能力、关系强度与绿色创新关系检验

本研究主要通过层次回归法验证关系强度的中介效应,结果如表4所示。由模型6可知,数字化能力对关系强度具有显著正向影响(β=0.738,p<0.001)。模型2结果显示,关系强度对企业绿色创新具有显著正向影响(β=0.664,p<0.001)。由模型3结果可知,当数字化能力、关系强度同时作为自变量进行回归时,数字化能力(β=0.488,p<0.001)和关系强度(β=0.380,p<0.001)对企业绿色创新的正向影响仍显著,而数字化能力对企业绿色创新的影响系数由0.769降到0.488,说明关系强度在数字化能力与企业绿色创新间发挥部分中介作用,由此,假设H2获得支持。

3.3.3 数字化能力、知识耦合与绿色创新关系检验

本研究主要通过层次回归法验证知识耦合的中介效应,结果如表4所示。模型7结果显示,数字化能力对知识耦合具有显著正向影响(β=0.752,p<0.001)。同时,由模型4可知,知识耦合对企业绿色创新具有显著正向影响(β=0.650,p<0.001)。当加入知识耦合作为自变量时,数字化能力对绿色创新影响的系数从0.769(p<0.001)降至0.527(p<0.001),知识耦合对企业绿色创新影响的系数显著且为正(β=0.328,p<0.001),说明知识耦合在数字化能力与企业绿色创新间发挥部分中介作用。由此,H3得到支持。

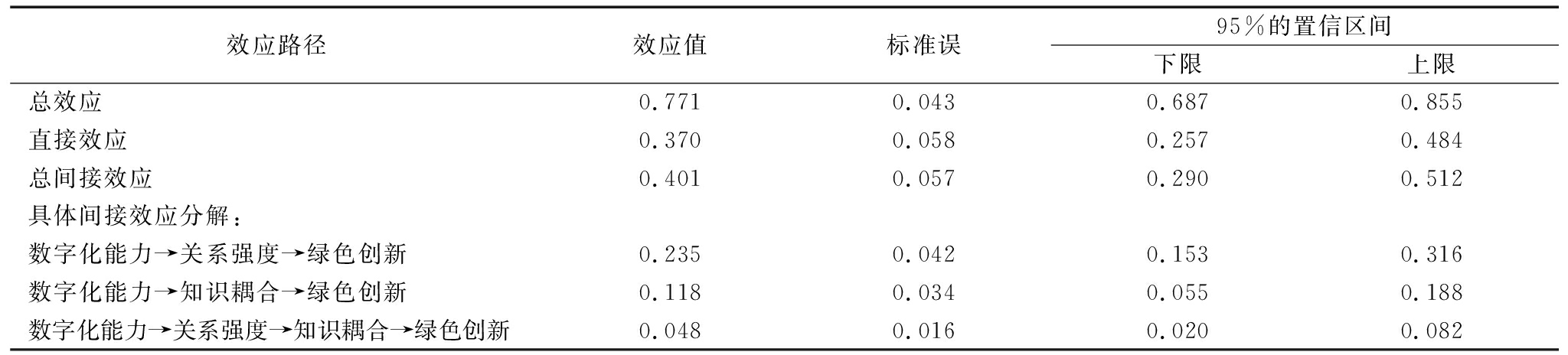

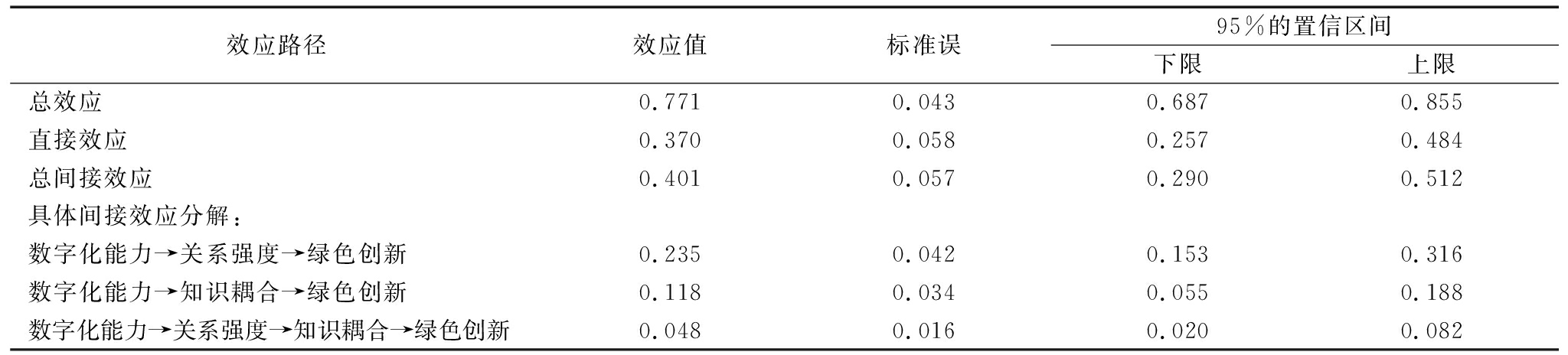

3.3.4 链式中介效应检验

为进一步检验关系强度、知识耦合在数字化能力与绿色创新间的链式中介作用,本文运用Process插件并采用Bootsrap方法进行检验,结果如表5所示。由结果可知,数字化能力对企业绿色创新的中介效应显著(β=0.401,p<0.001,置信区间为[0.290,0.512])。其中,关系强度在数字化能力与企业绿色创新间的部分中介效应显著(β=0.235,SE=0.042),Bootstrap=5 000的95%置信区间为[0.153,0.316],不包含0;知识耦合在数字化能力与企业绿色创新间的部分中介效应显著(β=0.118,SE=0.034),Bootstrap=5 000的95%置信区间为[0.055,0.188],不包含0。同时,关系强度、知识耦合在数字化能力与企业绿色创新的链式中介效应为0.048,95%置信区间为[0.020,0.082],不包含0。由此可知,关系强度、知识耦合在数字化能力与企业绿色创新间发挥链式中介作用,假设H4得以验证。

表5 链式中介效应检验结果

Table 5 Serial mediating test results

效应路径效应值标准误95%的置信区间下限上限总效应0.7710.0430.6870.855直接效应0.3700.0580.2570.484总间接效应0.4010.0570.2900.512具体间接效应分解:数字化能力→关系强度→绿色创新0.2350.0420.1530.316数字化能力→知识耦合→绿色创新0.1180.0340.0550.188数字化能力→关系强度→知识耦合→绿色创新0.0480.0160.0200.082

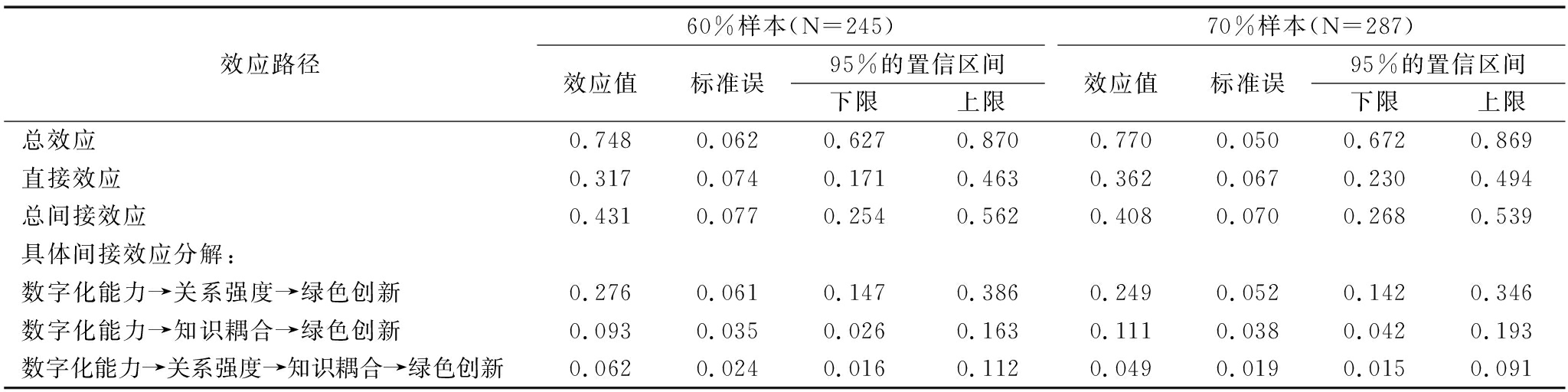

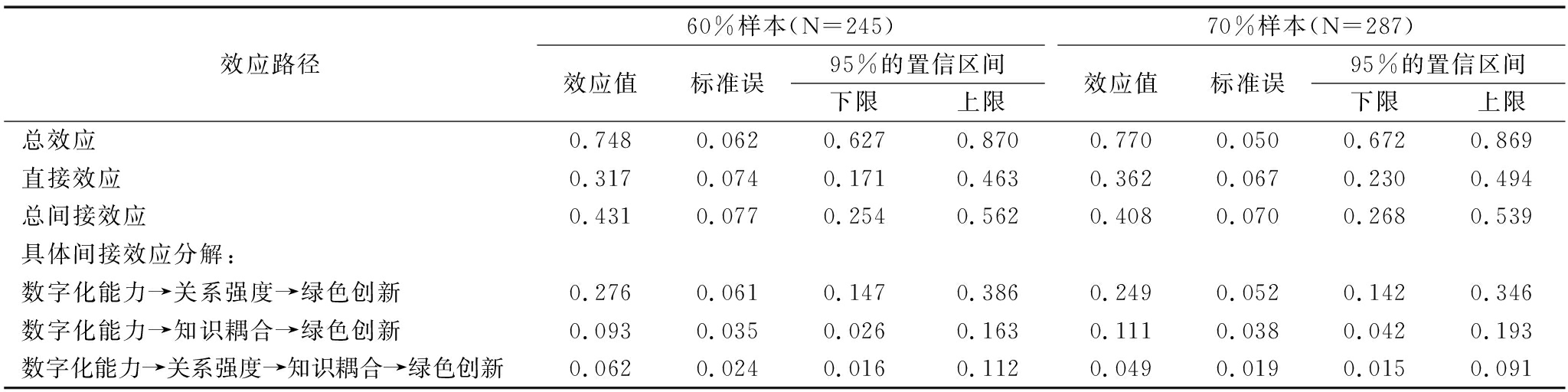

3.4 稳健性检验

为进一步验证结论的稳定性和可靠性,参考现有研究成果(许虎和金辉,2023),本文采用样本随机拆分方式进行稳健性检验。从409份样本中,随机抽取245个样本(约60%)和287个样本(约70%)(作为分样本一、分样本二),以此对研究假设进行验证,结果如表6所示。结果发现,两组子样本假设检验结果与全样本检验结果基本一致。由此证明,本研究结论具有稳健性。

表6 稳健性检验结果

Table 6 Robustness test results

效应路径60%样本(N=245)效应值标准误95%的置信区间下限上限70%样本(N=287)效应值标准误95%的置信区间下限上限总效应0.7480.0620.6270.8700.7700.0500.6720.869直接效应0.3170.0740.1710.4630.3620.0670.2300.494总间接效应0.4310.0770.2540.5620.4080.0700.2680.539具体间接效应分解:数字化能力→关系强度→绿色创新0.2760.0610.1470.3860.2490.0520.1420.346数字化能力→知识耦合→绿色创新0.0930.0350.0260.1630.1110.0380.0420.193数字化能力→关系强度→知识耦合→绿色创新0.0620.0240.0160.1120.0490.0190.0150.091

4 结语

4.1 研究结论

本文基于动态能力理论,构建“数字化能力—关系强度—知识耦合—绿色创新”理论模型,并对409份制造企业问卷调查数据进行实证分析,得到如下研究结论:

(1) 数字化能力可以显著促进制造企业绿色创新。这一结论与王菌丽和冯熹宇[11]的观点一致,数字化能力有助于制造企业识别和获取有价值的信息,进而利用数字技术实现绿色产品、服务和流程创新。

(2) 关系强度、知识耦合分别在数字化能力与企业绿色创新间发挥中介作用。一方面,关系强度有助于制造企业绿色创新知识转移、吸收和重组,进而获得绿色创新所需资源,弥补自身在知识基础方面的不足,从而提升绿色创新质量。另一方面,制造企业通过知识耦合加速绿色知识集成和知识库更新,从而促进绿色创新产出。

(3) 关系强度、知识耦合在数字化能力与企业绿色创新间发挥链式中介作用。中国情景下,强网络关系有助于制造企业解决绿色创新过程中的问题,降低绿色创新所需成本,为知识耦合提供良好的绿色知识资源保障,从而降低绿色创新失败概率。

4.2 理论贡献

(1) 证实了数字化能力对制造企业绿色创新具有重要影响。以往相关研究大多关注数字经济、数字化投入、数字技术应用等对企业绿色创新的影响,未充分考虑企业是否具备数字化能力[18]。本文通过深入探究数字化能力与企业绿色创新的关系,回应了Annarelli等[10]、胡宇辰等[9]的研究呼吁(丰富数字化能力实证方法),也是对现有相关研究的有益补充。

(2) 从微观层面剖析数字化能力对制造企业绿色创新的作用机制,揭示了关系强度、知识耦合在数字化能力与制造企业绿色创新间的链式中介作用,进一步打开了数字化能力对制造企业绿色创新作用机制的“黑箱”,为后续研究提供了新思路。

(3) 丰富了数字化能力后效研究,拓展了动态能力理论应用情景。当前,数字化能力研究处于发展阶段,定量研究成果较为匮乏,研究结论的普适性有限[9-15]。本文丰富了数字化能力研究,为深入探讨数字化转型背景下制造企业绿色创新路径提供了理论支撑。

4.3 实践启示

(1) 制造企业应重视数字化能力培育。企业不仅需要注重数字基础设施建设,积极引进数字技术与人才,而且需要重视数字化能力培育。数字化能力构建涉及组织整体管理模式变革,因而企业应在充分理解数字化能力内涵的基础上,根据自身发展现状制定合适的数字化能力培育方案,强化数字技术创新的赋能效应。

(2) 在绿色创新过程中,制造企业应重视关系强度与知识耦合的作用。一方面,制造企业需要利用自身在数字技术、资源、品牌、声誉等方面的优势,与供应商、客户、银行等主体建立稳定、持久的合作关系,充分挖掘关系网络的潜在价值。另一方面,制造企业应根据具体创新阶段对知识耦合进行调整。在数字化能力驱动绿色创新过程中,企业通过对互补性和替代性知识耦合进行适度编排,更新绿色创新知识库,进而突破绿色技术创新瓶颈。

(3) 制造企业可以借助数字化能力与领先企业构建强联系,获取生态网络内的绿色创新资源,促进绿色创新知识要素迭代升级,缩小自身与领先企业间的绿色创新知识势差,从而实现更高水平的绿色创新。

4.4 局限与展望

本文存在以下不足:一是仅探讨了数字化能力对企业绿色创新的链式中介机制,未针对不同中介路径的边界条件进行深入研究。未来可以从外部制度环境、关系网络结构、组织惯性等方面探讨影响数字化能力对企业绿色创新链式中介效应的调节变量。二是本研究采用的横截面数据无法充分展现数字化能力对企业绿色创新的动态影响过程,未来可以采用多时段纵向追踪方法探讨数字化能力对企业绿色创新的作用机制。三是受时间和成本制约,本研究数据主要来源于中部与东南沿海地区制造企业,后续可以扩大样本量以提高结论的普适性。

参考文献:

[1] 解学梅,韩宇航.本土制造业企业如何在绿色创新中实现“华丽转型”——基于注意力基础观的多案例研究[J].管理世界,2022,38(3):76-106.

[2] WANG J, XUE Y, SUN X, et al. Green learning orientation, green knowledge acquisition and ambidextrous green innovation[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 250(9): 119475.

[3] RAO S, PAN Y, HE J, et al. Digital finance and corporate green innovation: quantity or quality[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2022, 29(37): 56772-56791.

[4] LUO S, YIMAMU N, LI Y, et al. Digitalization and sustainable development: how could digital economy development improve green innovation in China[J]. Business Strategy and the Environment, 2023, 32(4): 1847-1871.

[5] 刘畅,潘慧峰,李珮,等.数字化转型对制造业企业绿色创新效率的影响和机制研究[J].中国软科学,2023,38(4):121-129.

[6] GONG Y, YAO Y, ZAN A. The too-much-of-a-good-thing effect of digitalization capability on radical innovation: the role of knowledge accumulation and knowledge integration capability[J]. Journal of Knowledge Management, 2023, 27(6): 1680-1701.

[7] WU L, SUN L, CHANG Q, et al. How do digitalization capabilities enable open innovation in manufacturing enterprises? a multiple case study based on resource integration perspective[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 184(11): 122019.

[8] LENKA S, PARIDA V, WINCENT J. Digitalization capabilities as enablers of value co-creation in servitizing firms[J]. Psychology &Marketing, 2017, 34(1): 92-100.

[9] 胡宇辰,胡勇浩,李劼.企业数字化能力:研究述评与展望[J].外国经济与管理,2023,45(12):34-51.

[10] ANNARELLI A, BATTISTELLA C, NONINO F, et al. Literature review on digitalization capabilities: co-citation analysis of antecedents, conceptualization and consequences[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 166(5): 120635.

[11] 王菌丽,冯熹宇.创新网络嵌入对企业创新绩效的影响:回顾与展望[J].科学决策,2023,30(3):128-140.

[12] GULATI R, NOHRIA N, ZAHEER A. Strategic networks[J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(3): 203-215.

[13] 王娟茹,刘童心.网络嵌入、资源协奏对颠覆式绿色技术创新的影响[J].科技进步与对策,2022,39(16):48-57.

[14] 于飞,刘明霞,王凌峰,等.知识耦合对制造企业绿色创新的影响机理——冗余资源的调节作用[J].南开管理评论,2019,22(3):54-65,76.

[15] 柳学信,杨烨青,孙忠娟.企业数字能力的构建与演化发展——基于领先数字企业的多案例探索式研究[J].改革,2022,25(10):45-64.

[16] RITTER T, PEDERSEN C L. Digitization capability and the digitalization of business models in business-to-business firms: past, present, and future[J]. Industrial Marketing Management, 2020, 86(3): 180-190.

[17] VERHOEF P C, BROEKHUIZEN T, BART Y, et al. Digital transformation: a multidisciplinary reflection and research agenda[J]. Journal of business research, 2021, 122(1): 889-901.

[18] KHIN S, HO T C F. Digital technology, digital capability and organizational performance: a mediating role of digital innovation[J]. International Journal of Innovation Science, 2019,11(2):177-195.

[19] 王建平,吴晓云.竞合视角下网络关系强度、竞合战略与企业绩效[J].科研管理,2019,40(1):121-130.

[20] ROST K. The strength of strong ties in the creation of innovation[J]. Research Policy, 2011, 40(4): 588-604.

[21] 张媛,孙新波,钱雨.传统制造企业数字化转型中的价值创造与演化——资源编排视角的纵向单案例研究[J].经济管理,2022,44(4):116-133.

[22] HANSEN M T. The search-transfer problem: the role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits[J]. Administrative Science Quarterly, 1999, 44(1): 82-111.

[23] TSAI W, GHOSHAL S. Social capital and value creation: the role of intrafirm networks[J]. Academy of Management Journal, 1998, 41(4): 464-476.

[24] TOMLINSON P R.Co-operative ties and innovation: some new evidence for UK manufacturing[J].Research Policy,2010,39(6): 762-775.

[25] PHELPS C C. A longitudinal study of the influence of alliance network structure and composition on firm exploratory innovation[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(4): 890-913.

[26] YAYAVARAM S, CHEN W R. Changes in firm knowledge couplings and firm innovation performance: the moderating role of technological complexity[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(3): 377-396.

[27] CHEN H, YAO Y, ZHOU H. How does knowledge coupling affect exploratory and exploitative innovation? the chained mediation role of organisational memory and knowledge creation[J]. Technology Analysis &Strategic Management, 2021, 33(6): 713-727.

[28] VILKAS M, BIKFALVI A, RAULECKAS R, et al. The interplay between product innovation and servitization: the mediating role of digitalization[J]. Journal of Business &Industrial Marketing, 2022, 37(11): 2169-2184.

[29] YAYAVARAM S,AHUJA G.Decomposability in knowledge structures and its impact on the usefulness of inventions and knowledge-base malleability[J].Administrative Science Quarterly,2008,53(2):333-362.

[30] WARNER K S R, WAGER M. Building dynamic capabilities for digital transformation: an ongoing process of strategic renewal[J]. Long Range Planning, 2019, 52(3): 326-349.

[31] 李晓娣,张小燕,侯建.高科技企业技术标准化驱动创新绩效机理:创新生态系统网络特性视角[J].管理评论,2020,32(5):96-108.

[32] CHEN Y S, LAI S B, WEN C T. The influence of green innovation performance on corporate advantage in Taiwan,China[J]. Journal of Business Ethics, 2006, 67(1): 331-339.

(责任编辑:张 悦)