0 引言

数字经济时代,标准竞争是市场竞争的重要形式[1-2]。尽管我国企业在通讯、高铁、电力等领域技术标准建设中取得显著成效,但国际技术标准制定依然由发达国家长期主导。作为后来者,我国企业在标准化进程中贡献有限,与发达国家企业之间存在“标准化鸿沟”[3]。由此,后发企业如何实现标准赶超成为亟待解决的现实问题。

标准赶超是后发企业基于自身技术参与或主导国际标准制定,弥合与领先企业“标准化鸿沟”甚至实现超越的过程。这一过程中,为摆脱先发标准的惯性束缚以实现赶超,后发企业需要改进或重构标准体系,这必然会挑战既有认知观念与行为惯例,颠覆既有利益格局和既定行业秩序,进而遭遇严峻的合法性考验。合法性对技术生存和发展至关重要,它是企业获取资源、社会支持以及市场认同的先决条件[4]。获得合法性是后发企业标准赶超的关键命题,技术创新只有被充分理解、与既定实践兼容、被市场和政府认可才能成为标准[3,5]。标准赶超过程包含技术合法性获取,对技术合法性获取机制的理解有利于深化对后发企业标准赶超过程的理解。

现有研究对后发企业标准赶超以及合法性这一议题关注不足。首先,技术赶超情境下后发企业标准竞争研究初步探讨了标准竞争取胜的技术因素与市场因素[2-3,6-9],认为标准竞争是企业获得合法性的过程,但对这一过程机制缺乏深入分析。其次,已有合法性研究大多聚焦组织合法性获得动因[10]、构建策略[11-13]及应用绩效[14]等方面,主要以新创组织作为分析对象,对标准赶超情境下技术合法性建构与演化机制探讨不足。部分技术标准合法性研究基于制度与战略视角,实证分析外部制度环境和企业联盟对技术标准竞争力的影响[15],但忽视了企业组织内部感知的影响。事实上,无论是环境结构压力下促成的合法性还是组织作为行动者构建的合法性均离不开合法性评价者感知,基于评价者感知的相关研究能够揭示合法性生成与演化机制[16-17]。

由此,本文基于合法性视角,探究后发企业技术标准赶超过程机制,试图回答以下问题:后发企业如何通过技术合法性助推其标准赶超?在标准追赶过程中,技术合法性如何动态演化?本文对华为企业5G技术标准赶超过程进行纵向单案例分析,解析合法性视角下后发企业标准赶超过程机制,以期打开技术合法性产生过程及其对后发企业标准赶超影响的“黑箱”,为后发企业实现标准赶超提供管理启示。

1 文献回顾

1.1 技术标准构建与后发企业标准赶超

标准是引致实践和行为一致性的测度、说明及设计。David&Greenstein[18]将标准划分为反映产品质量、性能、不同部件兼容互通的参照标准、最低性能标准和兼容标准。兼容标准是确保不同产品或系统相互连接或交互操作的一系列技术规范与要求[18],也是被学界广泛认可的标准[1](下文标准均指兼容标准)。现有相关文献主要关注标准形成驱动因素、作用机制和影响效应等问题,并取得丰富的研究成果[19-20]。技术能力、技术壁垒、安装基础和网络外部性等成为标准设立的重要影响因素[19,21];渗透定价、预期管理及联盟组建等战略选择方式有助于促进标准构建[21]。企业支持的某项技术一旦成为标准,就可渗透到产业市场中成为支撑产业发展的底层基础设施。由此,主导标准的企业可以获得持续竞争优势[1]。统一标准是实现模块化生产、用户间互联互通以及规模经济的前提[18]。为此,主导技术标准是后发企业获得竞争优势的迫切需求[3,22]。

部分后发企业标准赶超相关研究指出,后发经济体及其企业标准赶超同时面临技术与市场等诸多挑战[7]。知识结构、技术能力是后发企业参与标准竞争的基础[2,6],但技术因素仅是后发企业标准制定与采用的必要非充分条件。此外,政府支持[8]、利益相关者网络[9]及多元化合作关系[3]等因素同样发挥关键作用。Gao[8]强调,政府支持是后发企业通过复杂技术实现突破性创新,进而实现标准引领的前提;Schott & Schaefer[3]发现,后发企业通过与成熟工业化国家企业开展战略合作,提升技术提案被国际标准化组织接受的可能性。上述文献认为,利益相关者支持是后发企业克服标准竞争劣势的基础,但未对其过程机制进行深入剖析。

总体而言,现有研究大多关注技术标准制定领域,对后发企业标准赶超的相关议题探讨不足,仅少量研究对影响后发企业标准追赶的技术因素和市场因素进行了初步探索,但尚未揭示后发企业标准赶超过程机制,处于追赶阶段且具备一定基础的后发企业如何从标准参与者进阶为主导者的实践经验有待总结。

1.2 组织与技术合法性

合法性是指某一实体或行为在社会构建规范、价值观、信仰和实践中被认为是恰当的、合适的一般性感知或假设[12]。一项技术能否成为企业生产商品或提供服务所遵循的规范与要求,取决于其与社会价值观的一致性程度。换句话说,标准作为企业共同遵循的技术规范[18],需要具备合法性。可见,技术标准研究与合法性研究存在契合点。

已有合法性文献主要从制度、战略和评价者等3个视角出发,考察组织合法性构建影响因素与构建策略[16,23]。基于制度视角的相关研究关注制度环境压力和组织合法性构建策略[23],认为组织需要顺应制度环境要求,采用广为接受的组织形式与做法以实现组织同构。基于战略视角的相关研究将合法性视为一种重要资源,认为组织可以通过改变或创造既有系统标准、选择有利环境等方式,采用操纵、创造、选择等合法性构建策略获得合法性[12-13]。基于评价者视角的相关研究指出,合法性是由组织内部人员、社会受众感知与实践驱动的[17],组织除通过市场战略获得合法性外,还需采取非市场战略(针对政府、媒体、社会公众等)获得组织合法性[24]。

与上述相关文献关注组织合法性不同,技术合法性相关研究主要将技术作为评估对象[25]。现有相关研究大多认为,焦点技术背后的制度结构能够影响技术合法性[26-27]。制度结构包括社会价值体系或适用于社会技术系统中行动者的规定,包括联盟伙伴、媒体及政府等技术合法性评估者[25]。与信誉良好的合作伙伴建立联盟伙伴关系不仅能够传达合法性信号,而且能够启动制度变革,从而提高技术合法性[27]。上述技术合法性相关研究强调外部制度环境的重要性,但忽视了组织基于自身价值体系与战略重要性作出的技术合法性判断。

通过梳理合法性相关文献发现,已有研究对标准赶超情境下的技术合法性构建及演化机制探讨不足。少数技术标准合法性研究指出,外部制度合法性是企业设定标准的关键途径[15],企业需通过扩大标准联盟规模提升技术标准化能力。现有相关文献沿袭组织合法性相关研究的制度视角与战略视角,但忽视了组织自我感知的影响。从根本上看,合法性是符合评价者感知的结果[17-18]。

2 研究设计

2.1 研究方法与案例选择

本文采用纵向单案例研究方法,理由如下:首先,后发企业标准赶超过程机制是有关“How”与“Why”的问题,适用于案例研究方法;其次,单案例分析方法深度聚焦研究对象,能够挖掘复杂现象背后隐含的机制[28];最后,纵向案例分析能够厘清基于时间序列的关键事件内在逻辑[28],可针对多个时间段的同一案例进行纵向比较。标准赶超是一个复杂动态过程,采用纵向案例研究方法有助于理解不同阶段后发企业标准赶超过程机制的差异性。

本文选择华为5G项目作为研究对象的原因如下:第一,典型性。通讯行业是标准竞争最激烈的领域,作为通讯行业后发企业,华为已经在5G领域掌握较大的国际话语权,是典型的标准赶超案例。第二,匹配性。华为5G标准赶超过程具有显著阶段性特征,其通过识别并跨越多重合法性障碍,使主推技术提案获得国际认可,从而顺利推进标准化进程。第三,启示性。《全球5G标准必要专利及标准提案研究报告(2023年)》显示,华为5G标准必要专利数量排名全球第一,市场占有率居全球前列,具有较强的国际竞争力。因此,梳理总结华为5G标准赶超过程机制,对其它后发企业具有借鉴价值。

2.2 数据收集与案例阶段划分

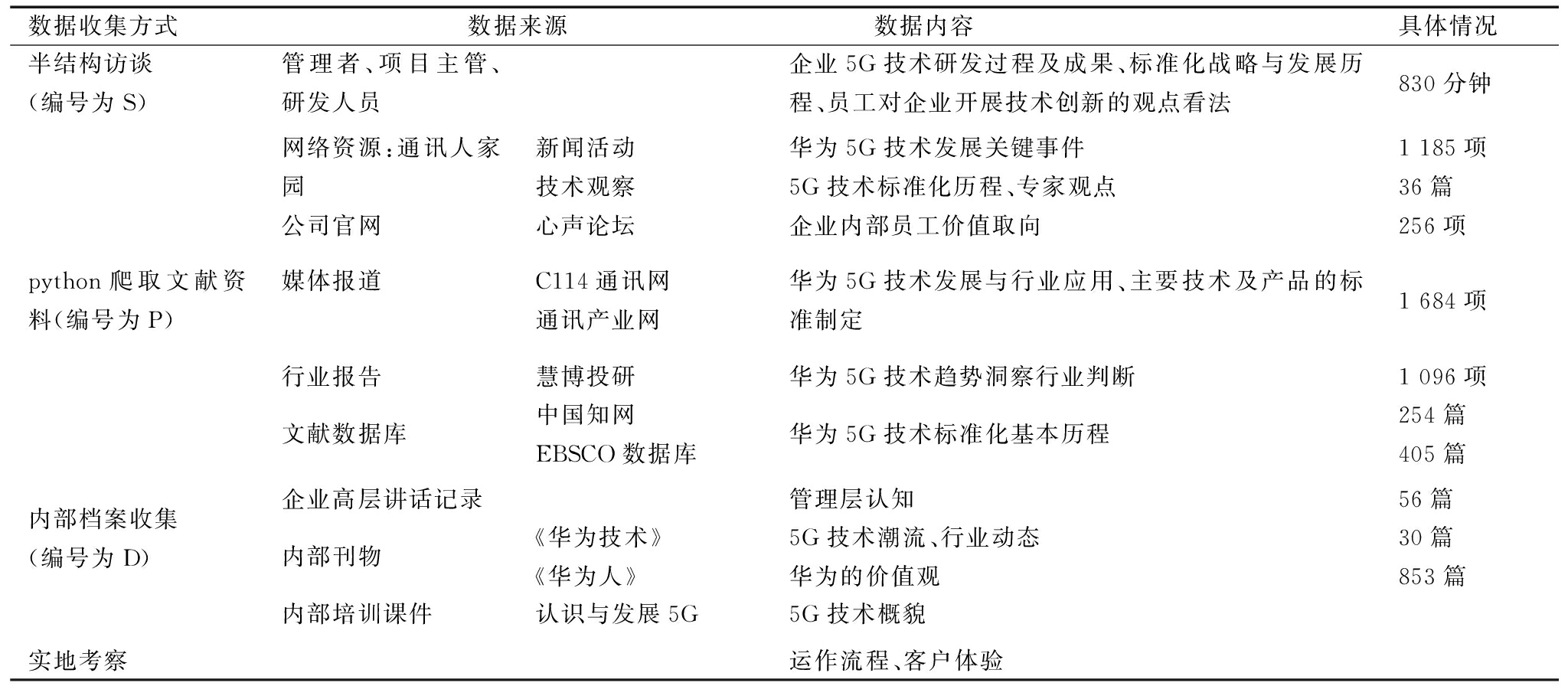

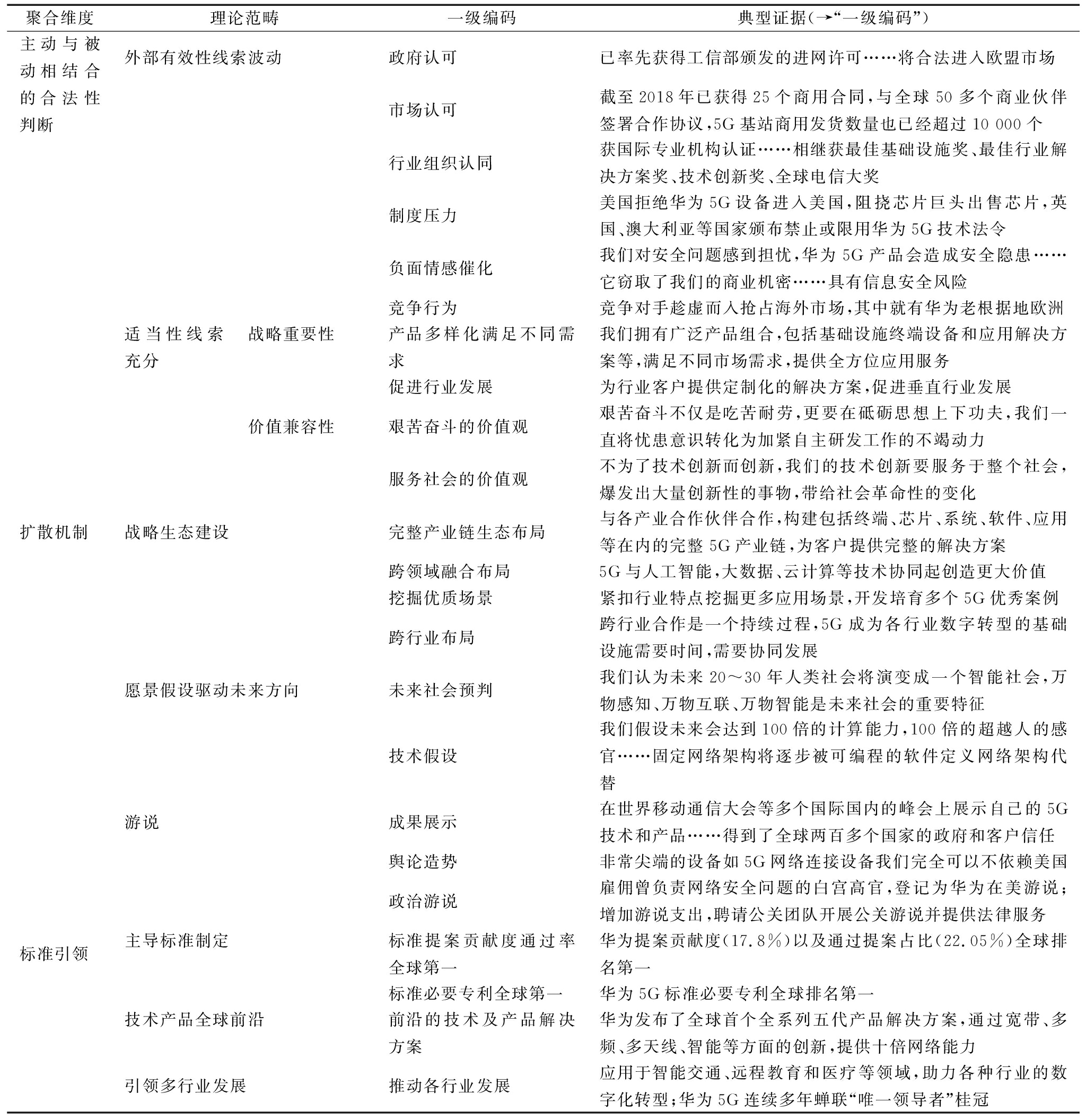

本文采用文档收集和访谈方法进行数据收集,具体采用半结构化访谈、运用Python爬取文献资料、档案记录收集,以及实地考察等4种数据收集方式,案例数据来源见表1。本文借助多渠道信息来源进行数据交叉验证,以确保研究内外效度与信度。

表1 案例数据信息汇总

Table 1 Summary of data information

数据收集方式数据来源数据内容具体情况半结构访谈(编号为S)管理者、项目主管、研发人员企业5G技术研发过程及成果、标准化战略与发展历程、员工对企业开展技术创新的观点看法830分钟网络资源:通讯人家园公司官网新闻活动技术观察心声论坛华为5G技术发展关键事件5G技术标准化历程、专家观点企业内部员工价值取向1 185项36篇256项python爬取文献资料(编号为P) 媒体报道C114通讯网通讯产业网华为5G技术发展与行业应用、主要技术及产品的标准制定1 684项 行业报告慧博投研华为5G技术趋势洞察行业判断1 096项文献数据库中国知网EBSCO数据库华为5G技术标准化基本历程254篇405篇内部档案收集(编号为D)企业高层讲话记录管理层认知56篇内部刊物《华为技术》《华为人》5G技术潮流、行业动态华为的价值观30篇853篇内部培训课件认识与发展5G5G技术概貌实地考察运作流程、客户体验

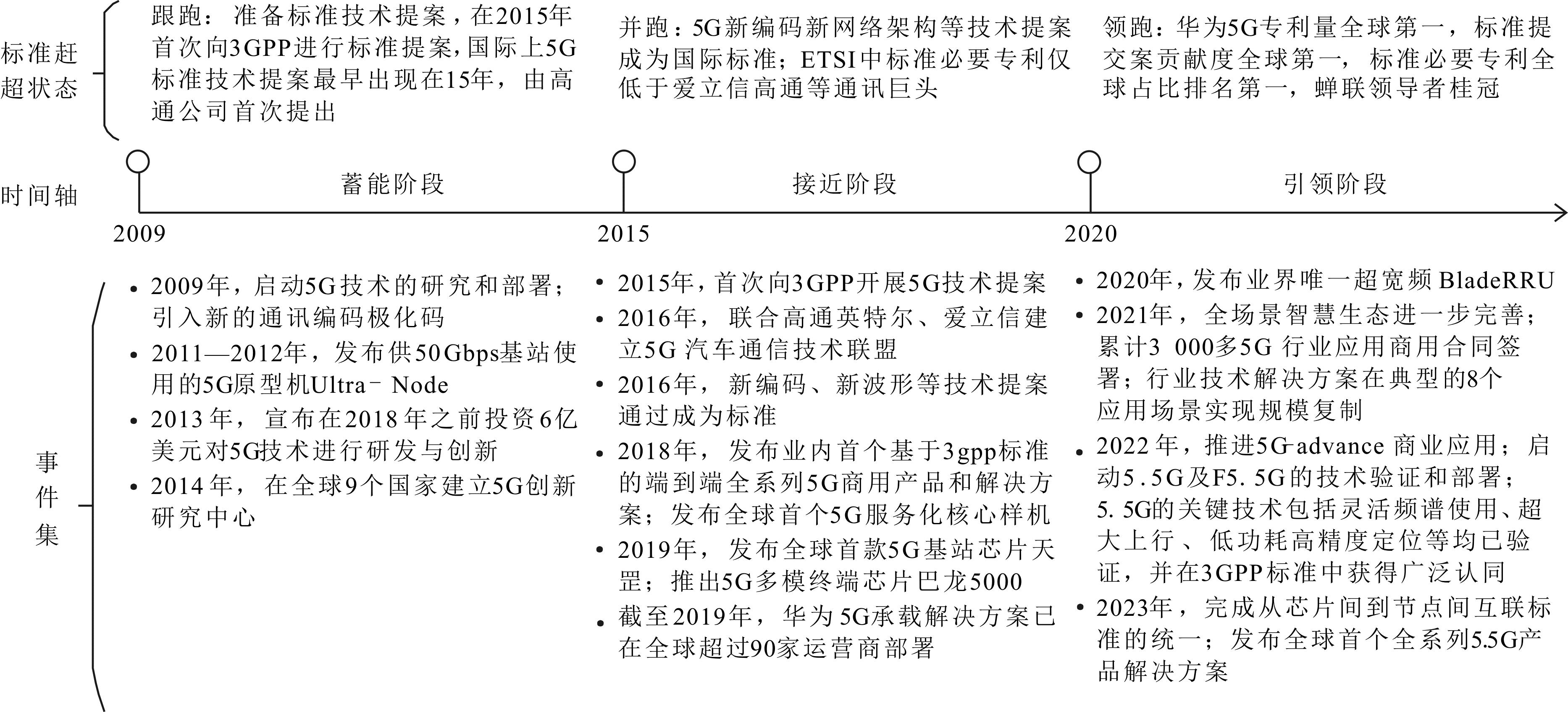

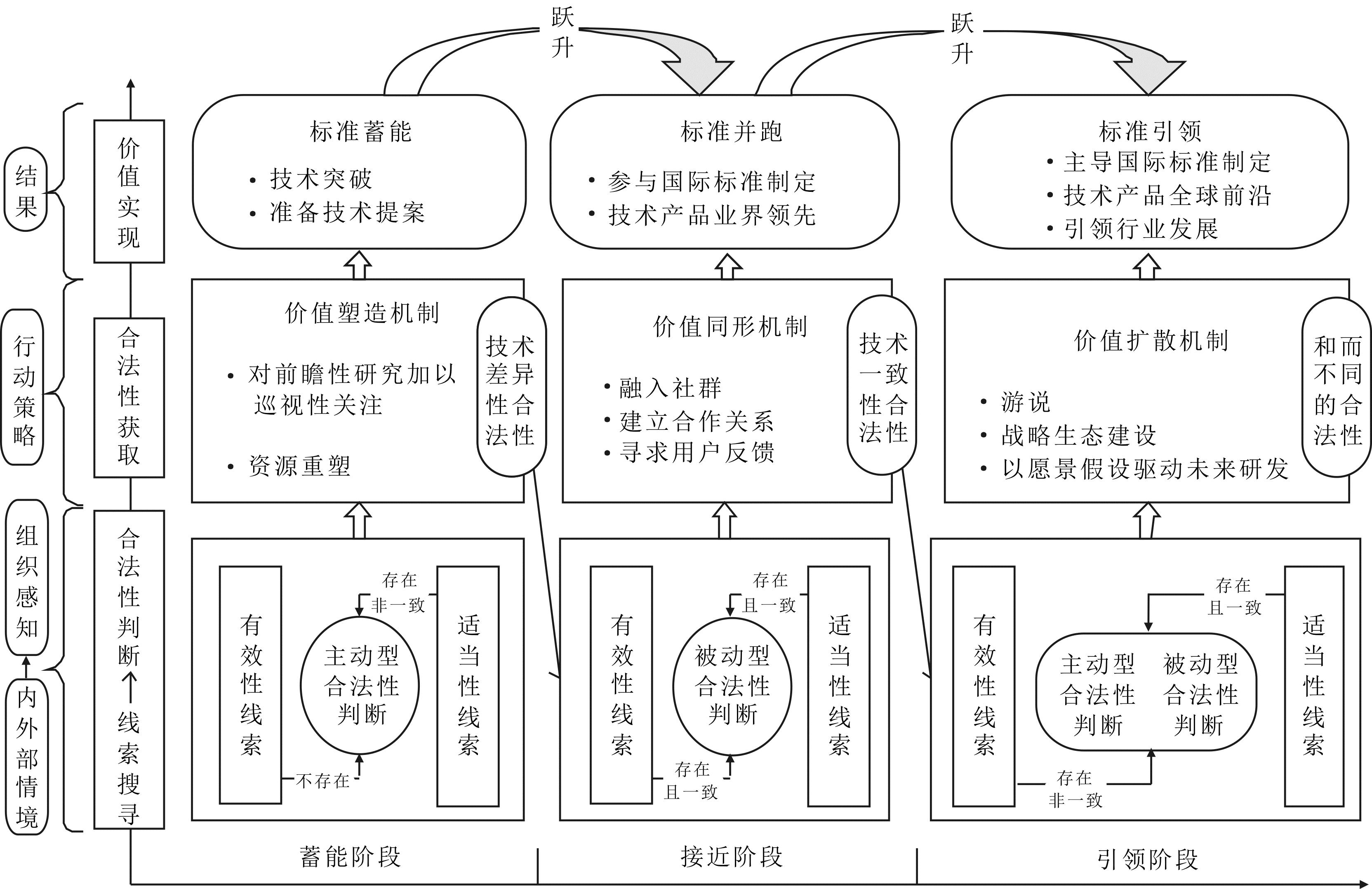

本文借助时间轴对华为5G技术发展里程碑事件与标准化过程进行梳理。在咨询企业内部人员以及外部专家的基础上,本文根据追赶状态以及企业序贯重点活动,将华为5G技术标准赶超过程分为3个阶段(见图1),即蓄能阶段(2009—2014年)、接近阶段(2015—2019年)以及引领阶段(2020至今)。在蓄能阶段,华为紧跟国外通讯巨头步伐启动5G研究工作,为发起与主导标准储备技术能力。进入接近阶段后,华为在主导与参与标准制定方面持续发力,多项技术提案获批成为国际标准必要专利,标志着其国际标准话语权开始提升。前沿引领阶段,华为持续攻克科技“无人区”,填补标准空白,携手产业伙伴将5G技术与新业务场景深度融合,助力合作伙伴提升标准制定能力。

2.3 数据编码与分析

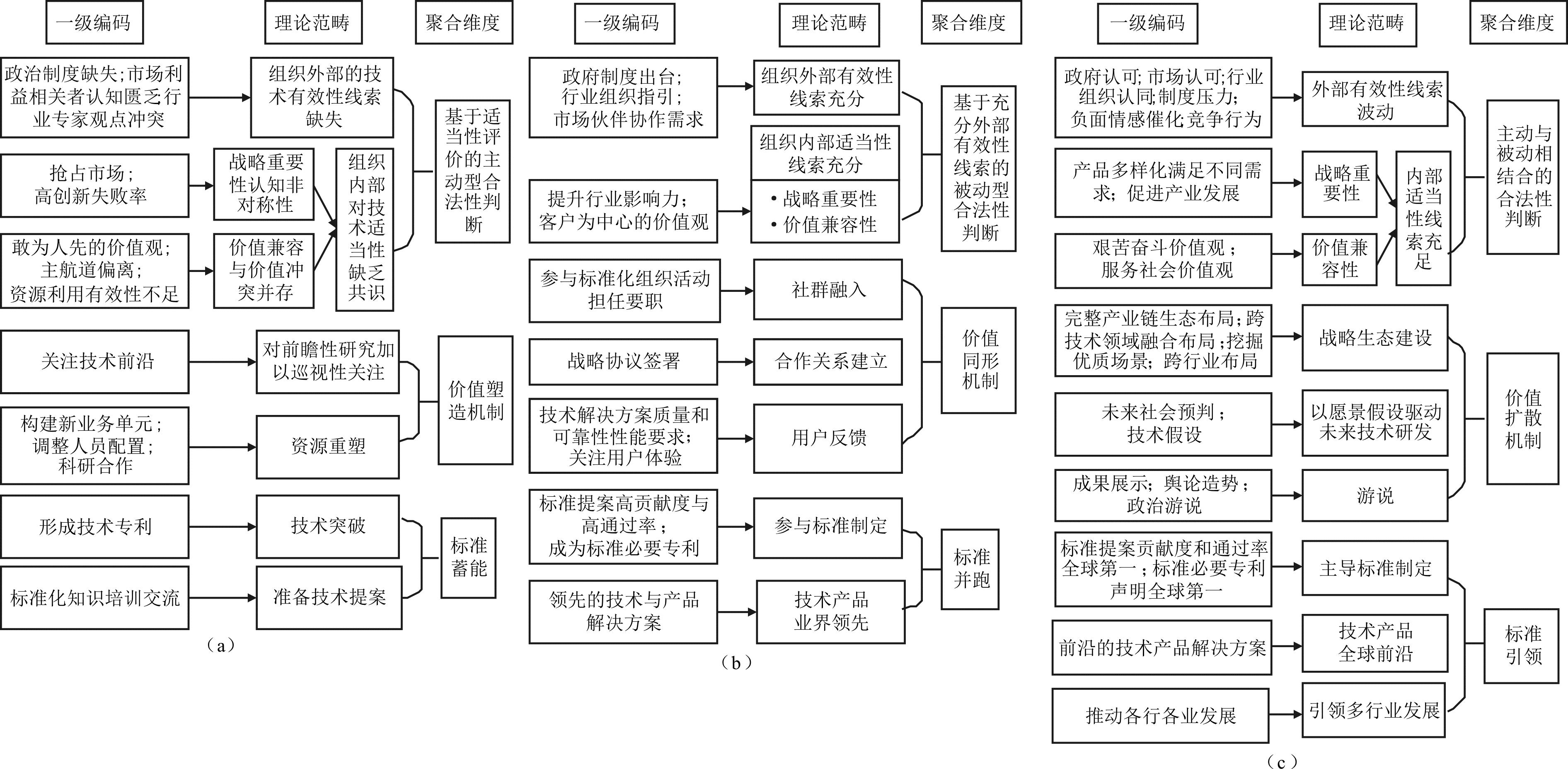

本文借助ATLAS.ti软件完成案例数据编码,参照时间序列并严格遵循扎根分析步骤构建一阶编码、理论范畴和聚合维度组成的数据结构,如图2所示。为确保研究信度与效度,在编码过程中对不一致的概念和主题进行反复讨论,并基于数据资料和已有文献对理论构念进行迭代,最终实现案例数据与涌现理论互验。

3 案例分析

3.1 蓄能阶段

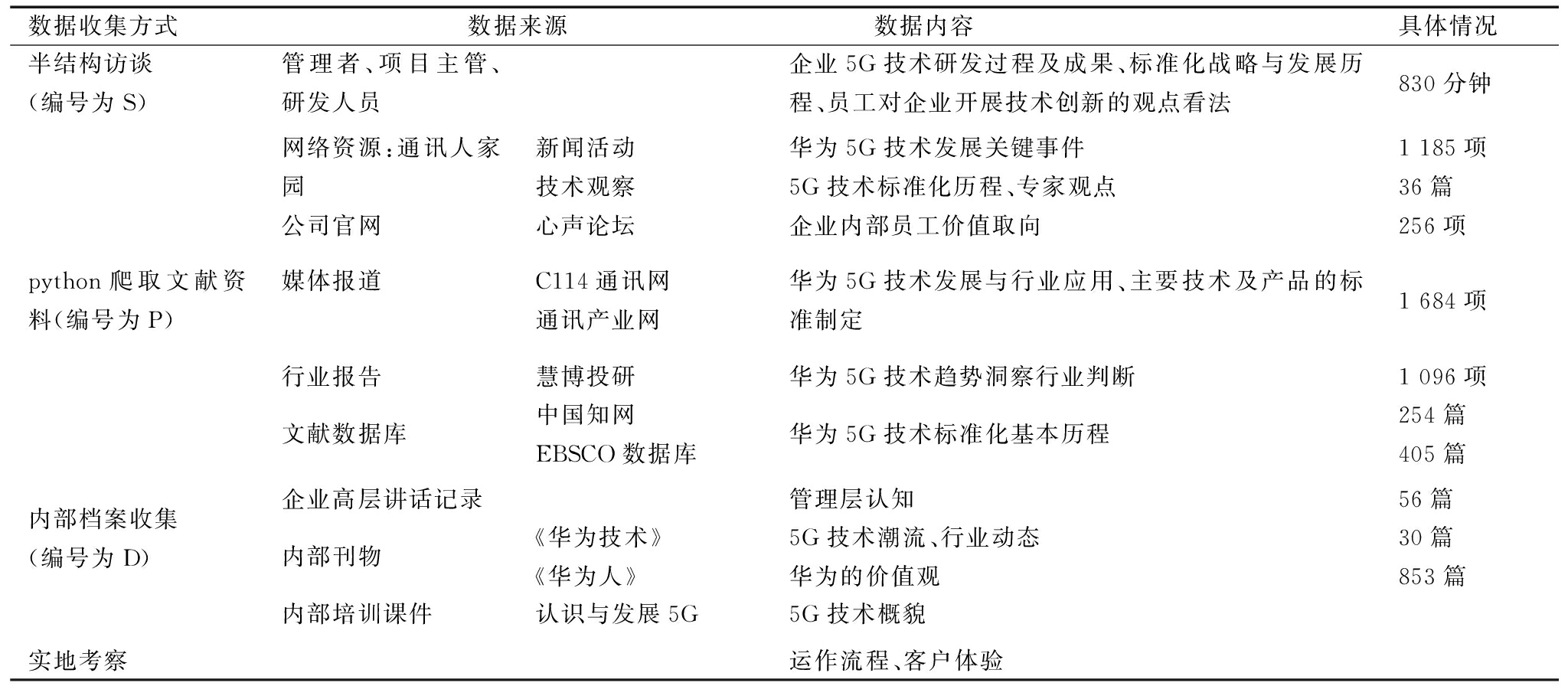

3.1.1 基于适当性评价的主动型合法性判断

(1)组织外部“技术有效性”线索缺失。有效性线索是宏观制度环境为观察者提供关于“技术创新是否被组织外部利益相关者集体认为符合社会情境”“是否具有合法性的公意”的痕迹,主要来自行业组织、国家政府以及其他市场主体等[17]。

这一阶段,市场上利益相关者并未对5G技术价值进行准确评估,面临技术合法性缺失的困境。调查显示,不少行业巨头预言移动通讯技术止步于4G,市场上充斥着“4G技术各项指标已经达到物理上限……不会再有5G了(P3)”的论断。与此同时,在这种市场认知情景下,相关监管机构无法及时制定新的监管制度,未就5G技术进行“战略规划表态”,导致5G技术面临政策制度缺失困境。此外,虽然有个别专家对采用新技术发展5G的必要性与可行性给予认可并赋予技术个人层面的合法性,但多数行业专家认为新技术是不恰当的。多数专家认为,当前围绕LDPC编码的配套技术及设施占有率高,低成熟度的Polar码难以成为下一代通讯技术编码的主流趋势。

综上可知,匮乏的市场认知、缺失的政策制度以及冲突的行业专家意见均未能形成华为技术有效性的外部线索。

(2)组织内部对“技术适当性”缺乏共识。适当性评价主要来源于组织成员对战略重要性和价值兼容性的感知[29],战略重要性反映组织成员认为新兴技术研发助力组织盈利的程度,价值兼容性表明技术创新与组织成员价值观的一致性程度。在新兴技术发展早期阶段,由于技术不确定性,组织内部成员对新兴技术是否具有潜在经济价值和社会价值的判断不一致。

组织内部对战略重要性的认知呈非对称性。在技术研发起步阶段,组织内部成员对率先布局5G技术能否获得收益看法不一。例如,案例公司的某位高管认为“不同于3G与4G时期并存的多个标准,5G一定会实现全球技术标准统一”(S6),率先开展5G技术研发和布局,“成为标准的制定者,才能享有市场优势地位、具有溢价能力”(S8)。也有组织成员认为,“由于初期技术具有不确定性,率先布局的风险大且创新失败率高”(S13)。

组织内部对价值感知表现为兼容与冲突并存。率先布局5G的实践与组织内部“敢为人先”的价值观具有一致性。创新一直扎根在案例企业文化中,正如被调查者所言“我们要做第一个吃螃蟹的人”(S4),企业希望在市场尚未行动前快速抓住重大战略机会。同时,组织中存在研发投入与商业利益的价值冲突。一些人认为,5G布局为时过早甚至偏离了现有主航道,按照“使用一代研发一代”(D9)的规律,现在主要精力应集中在4G技术研发与3G产品开发上。5G研发并非企业战略性机会,关注这样充满争议且未知的技术意味着资源浪费。

综上可知,该阶段,组织外部对技术是否有效、是否符合社会情境未达成一致,导致组织只能依赖内部成员对技术适当性的评估进行合法性研判,这种判断具有独立性与主动性,本文将其定义为主动型合法性判断。

3.1.2 价值塑造机制

(1)对前瞻性研究进行巡视性关注。案例公司基于独立自主的评估形成发展该技术具有潜在社会和经济价值的判断,认识到率先开展5G布局的必要性,但尚未明晰5G技术的核心功能、通讯系统中需要全面攻关的技术类型。为此,案例企业通过巡视性关注及时发现技术领域的新动态,以确定自身研究方向与重心。从案例访谈中了解到“我们会随时关注全球范围内关于通讯编码、网络架构等技术研究方向以及标准化制定进程……我们认为5G的核心功能是连接,当下我们的研究重点是新空口技术的全面攻关”(S19)。

(2)针对选定技术攻关方向进行资源重塑。在通过巡视性关注明晰具体技术方向后,案例公司采取了一系列资源重塑行动。一方面,优化组织架构,为技术研发构建新业务单元,如“将原有无线研究机构升级为华为无线网络研究院,专门负责5G研发”(P7)。调整部门职能和人员配置,如“从各个部门抽调业务人员、技术人员”(D10)。另一方面,开展多路径技术投资。通过投资自建实验室以及与全球大学和科研院进行合作研发优化资源配置,如“成立5G先锋团队与海外研发中心……与土耳其Arikan教授共同成立‘华为—ARIKAN创新研究中心’,派遣工程师与专家团队共同开展编码研发”(D7)。

对前瞻性研究进行巡视性关注以及资源重塑,其共同之处是创造或改变已有技术规范和行为惯例,属于创造型合法性构建策略[13],是案例企业在前瞻性价值认知指引下进行自我革新以实现自身技术价值创造和传递,本文将这种具有开拓意义的行为机制归纳为价值塑造机制。

3.1.3 标准蓄能

通过价值塑造机制,案例企业实现技术突破,为其发起和设立技术标准储备了技术能力。这一阶段,华为在核心网层面实现新编码、网络架构等关键核心技术突破,打造了5G关键技术专利池,但鉴于标准制定对企业技术能力和标准研究能力具有较高要求,标准主导权依然掌握在发达国家企业手中。例如,高通、爱立信等通讯巨头率先进行5G标准提案,此时华为国际标准参与度较低。该阶段数据编码及典型证据展示如表2所示。

表2 蓄能阶段证据展示

Table 2 Typical evidence presentation in the accumulation stage

聚合维度理论范畴一级编码案例证据基于适当性评价的主动型合法性判断组织外部技术有效性线索缺失政策制度缺失政府对第五代移动通讯技术的研发尚未提上日程市场利益相关者认知匮乏现有技术已满足市场需求,无需再进行技术上的创新行业专家观点冲突Polar码比前几代延续的LDPC码更能达到香农极限,将主导下一代通讯技术发展……该技术成熟度低且前期投入成本高,距实际落地还有较长的路要走组织内部对技术适当性缺乏共识战略重要性认知非对称性抢占市场先机开展5G技术布局,抢占市场先机,成为标准主导者摆脱以往的技术跟随状态高创新失败率技术不确定性导致高创新失败率价值兼容与价值冲突并存敢为人先的价值观公司鼓励我们要敢于尝试新的想法和方法,要有大胆挑战传统观念的勇气与实践主航道偏离按照通讯行业使用一代研发一代规律,第四代通讯技术研发才是主航道,需投入足够资源资源利用有效性不足5G技术概念核心功能以及性能指标尚未明晰,技术不确定性引致高风险,在非战略性机会上浪费了资源价值塑造机制前瞻性研究巡视性关注关注技术前沿积极关注全球范围内的技术研究和标准化进展,在原理性编码,网络架构、频谱利用等技术创新方向资源重塑构建新业务单元成立专门研发业务单元,成立研发5G技术相关产品和解决方案的部门调整人员配置抽调既懂技术又具备IT方面知识的技术人员与业务人员科研合作投资建设温哥华、慕尼黑等多地的海外研发中心;与剑桥、南洋理工、德国佛劳恩霍夫学会等开展合作标准蓄能技术突破形成专利池实现新编码、网络架构、上下行解耦等关键技术突破,形成IR版本设计、信道编码矩阵结构等多项专利准备技术提案标准化知识培训交流组织国际标准化经验交流会,开展标准化知识培训

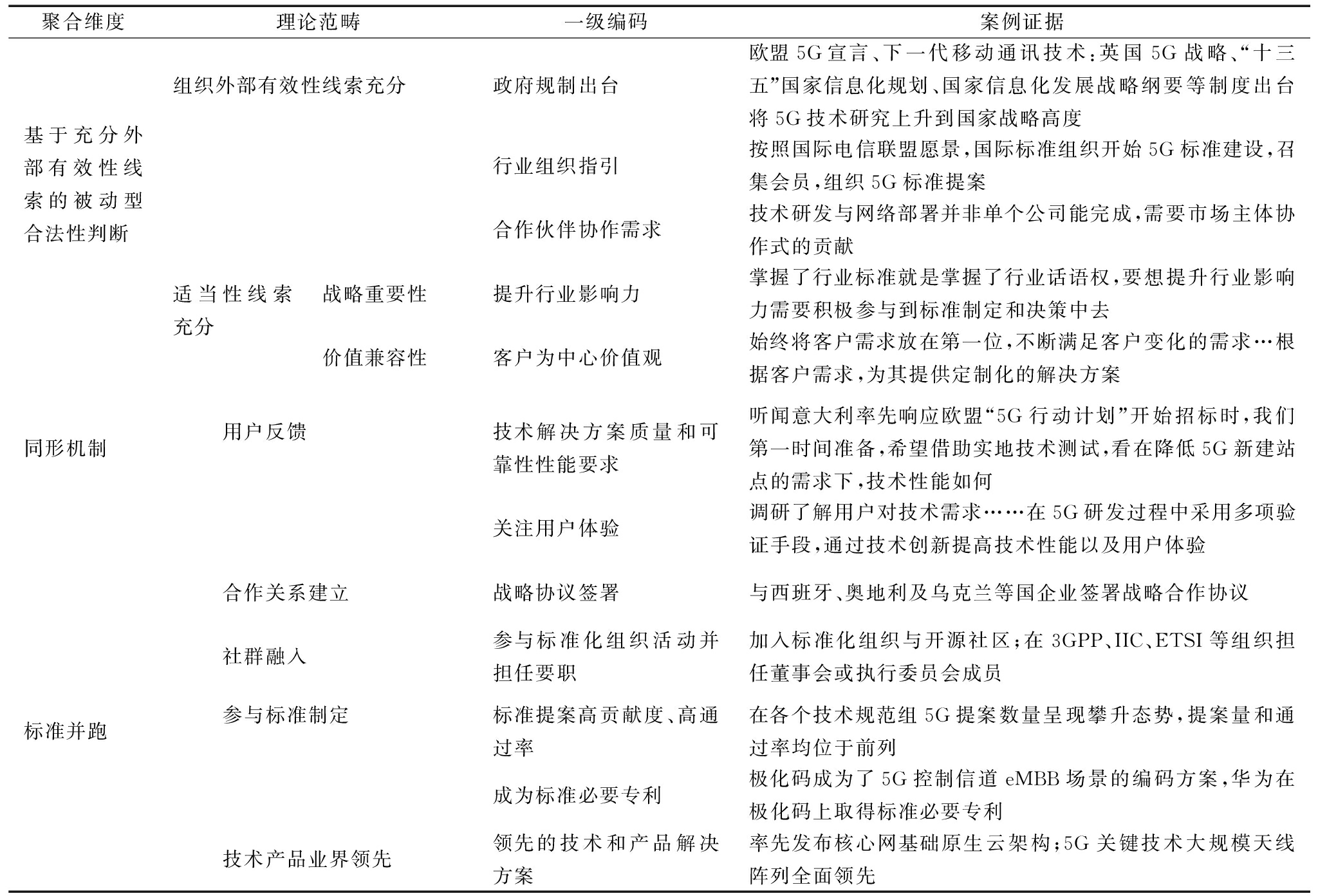

3.2 接近阶段

3.2.1 基于外部有效线索的被动型合法性判断

(1)组织外部有效性线索充分。该阶段,市场上少数领先主体能够认识到技术的必要性和可行性,率先开展合作,为技术研发及应用提供空间。例如,全球各大通讯巨头纷纷要求针对5G技术开展联合测试,共同参与政府项目招标。此外,国际通讯组织和监管机构针对“大力推动5G研究与建设”释放出积极信号。例如,制定每代通讯标准的国际权威组织机构(3GPP)开始推进5G标准制定,要求各方积极提供提案以形成技术标准。此外,多国政府相继出台相关战略规划与政策。

综上可知,合作伙伴协作需求、政府规制出台以及行业组织指引表明华为开展5G研发具备充分的外部有效性线索。

(2)组织内部适当性线索充分。组织内部成员坚定了5G标准化对组织战略重要性的认知,认为技术标准是部署通讯信息技术的前提条件,参与标准制定可以提高企业在行业内的影响力,从而在5G领域获得更多话语权和竞争优势。

案例企业5G标准化实践与组织内部“以客户为中心”的价值观具有一致性,组织内部对标准行动的价值认知达成一致。例如,在新无线接入技术测试过程中,案例企业通过积极与客户沟通了解其需求与期望,确保技术的实用性并与客户一起开展实验,不仅提供技术支持,而且提供全方位服务。

综上可知,该阶段组织外部相关主体如政府、行业标准组织等均对5G研发与布局作出一致的有效性判断,组织内部对5G技术战略重要性和价值兼容性进行充分的适当性判断,对推动5G标准化进程达成一致。内外部充分的有效性线索为组织合法性判断提供依据。因此,本文将该阶段主要受外部有效性线索影响的合法性判断定义为被动型合法性判断。

3.2.2 价值同形机制

(1)融入社群。标准诞生于社群,是国际标准组织中成员协商的产物[30]。因此,后发企业技术方案成为标准需要先融入现有社群,获得国际标准组织认可。华为积极参与3GPP和国际电信联盟ITU等行业标准组织活动,在多个组织中担任要职是其融入社群的体现。

(2)建立合作关系。技术标准作为“俱乐部产品”需要各方合力完成[30]。通过建立合作关系,各方成为利益共同体,企业在向标准组织提出技术方案时,更易得到利益相关者支持。华为积极拓展合作伙伴关系,先后与西班牙、奥地利、德国等运营商签署战略协议以开展互通测试。

(3)寻求用户反馈。为了在技术标准提案过程中获得利益相关方支持,案例企业积极满足用户需求,指导其开展网络设计部署,并持续优化技术及解决方案。例如,在上下行解耦架构技术验证中,案例企业积极寻求当地运营商意见,“在一次次技术方案优化中覆盖率和容量等各项指标达到预期(S23)”。

综上可知,在内外一致认可5G技术良好的发展前景后,案例企业行动重心演变为期望契合外部主流认知,从而获得市场认可。为此,案例企业采取社区融入、建立合作关系以及寻求意见反馈等行动策略,本文将该阶段的行动策略定义为价值同形机制。

3.2.3 标准并跑

借助价值同形机制,案例企业提交的技术方案获得国际标准组织认可,被正式接纳为国际标准。在这一阶段,华为参与国际标准制定具备一定的广度与深度。从广度上看,华为提交的5G标准提案数量和通过率高于其他参与主体;从深度上看,获得标准必要专利意味着华为拥有的技术专利成为其它企业开展技术研发的必要标准。与此同时,基于自身标准,华为发布了首款5G标准的产品终端,标志着其在技术和产品方面已超越其他竞争对手。整体而言,案例企业与领先企业存在一定差距,仍处于并跑阶段。例如,从反映标准主导权的标准必要专利看,华为远少于爱立信等通讯巨头。该阶段数据编码及典型证据展示如表3所示。

表3 接近阶段证据展示

Table 3 Evidence presentation in the approaching stage

聚合维度理论范畴一级编码案例证据基于充分外部有效性线索的被动型合法性判断组织外部有效性线索充分政府规制出台欧盟5G宣言、下一代移动通讯技术:英国5G战略、“十三五”国家信息化规划、国家信息化发展战略纲要等制度出台将5G技术研究上升到国家战略高度行业组织指引按照国际电信联盟愿景,国际标准组织开始5G标准建设,召集会员,组织5G标准提案合作伙伴协作需求技术研发与网络部署并非单个公司能完成,需要市场主体协作式的贡献适当性线索充分战略重要性提升行业影响力掌握了行业标准就是掌握了行业话语权,要想提升行业影响力需要积极参与到标准制定和决策中去价值兼容性客户为中心价值观始终将客户需求放在第一位,不断满足客户变化的需求…根据客户需求,为其提供定制化的解决方案同形机制用户反馈技术解决方案质量和可靠性性能要求听闻意大利率先响应欧盟“5G行动计划”开始招标时,我们第一时间准备,希望借助实地技术测试,看在降低5G新建站点的需求下,技术性能如何关注用户体验调研了解用户对技术需求……在5G研发过程中采用多项验证手段,通过技术创新提高技术性能以及用户体验合作关系建立战略协议签署与西班牙、奥地利及乌克兰等国企业签署战略合作协议社群融入参与标准化组织活动并担任要职加入标准化组织与开源社区;在3GPP、IIC、ETSI等组织担任董事会或执行委员会成员标准并跑参与标准制定标准提案高贡献度、高通过率在各个技术规范组5G提案数量呈现攀升态势,提案量和通过率均位于前列成为标准必要专利极化码成为了5G控制信道eMBB场景的编码方案,华为在极化码上取得标准必要专利技术产品业界领先领先的技术和产品解决方案率先发布核心网基础原生云架构;5G关键技术大规模天线阵列全面领先

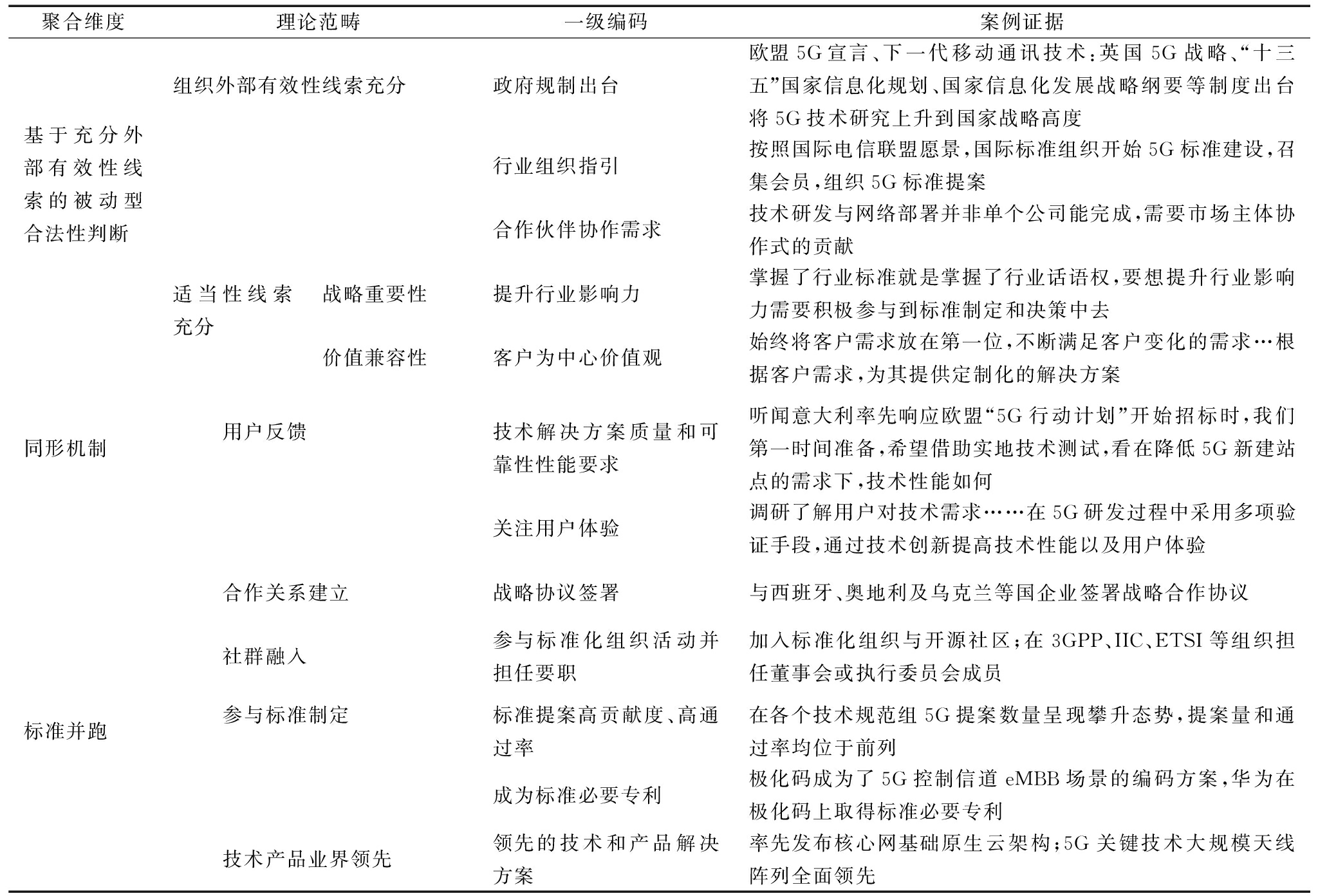

3.3 引领阶段

3.3.1 主动与被动相结合的合法性判断

(1)外部有效性线索波动。这一阶段,市场利益相关者、行业组织以及国家相关部门认可华为5G技术项目,赋予其技术合法性。例如,华为受邀参与国家5G推进组织的试验测试,得到政府支持;华为与全球多个商业合作伙伴签署合作协议及商用合同,获得市场认可;华为凭借领先技术和产品解决方案、产业贡献斩获多项行业大奖,得到行业组织认可。上述外部利益相关者认可成为企业作出合法性判断的有效性线索。

在政府制度压力、竞争者负面情感催化以及竞争行为影响下,外部有效性线索呈现波动性。随着华为5G影响力提升,美国政府阻挠芯片巨头向华为出售芯片,禁止盟友使用华为5G设备。由此,华为遭到多国“制裁”,部分运营商集体放弃华为。此外,竞争对手通过舆论向其他市场主体传达所谓的“信息安全风险”,进而影响技术合法性。与此同时,华为的竞争对手如三星、小米等企业抓住时机,迅速抢占华为海外市场份额。可见,华为5G技术商用服务遭遇外部有效性危机。

(2) 内部适当性线索充足。该阶段,技术提前布局的战略意义凸显。组织内部成员一致认为,前期实践不仅提升了企业竞争优势,而且促进了行业发展。5G技术在广泛的市场上获得了巨大的经济社会效益,具体表现如下:案例企业借助技术领先优势获得行业认可;案例企业借助广泛的产品组合和全球销售网络,提升自身市场份额;案例企业通过为不同垂直行业提供个性化解决方案,促进行业发展。

该阶段,5G技术应用拓展与企业长期艰苦奋斗的价值观相契合。“华为并没有为了技术而技术,而是让技术服务整个人类”(S27)。例如,华为将大规模天线阵列、高通量传输等先进技术方案与全球合作伙伴分享,共享高效能5G网络。此外,案例公司实践传递出其艰苦奋斗的价值观,在面对国外封锁时,公司员工艰苦奋斗、忘我工作,逐步实现技术自主可控。

综上可知,外部多数利益相关者就华为5G部署表达了一致性认可,为案例企业作出合法性判断提供了有效性线索,助力其得出技术具有合法性的结论。在制度压力与负面情感催化下,部分外部评价者认为,案例企业技术不符合本国制度规范,给予其不合法的评价。面对外部有效性不一致局面,组织需要凭借内部适当性评估作出合法性判断,即考虑战略重要性和价值兼容性,主动为组织行动是否具有合法性提供判断依据。

3.3.2 价值扩散

(1) 战略生态建设。在合法性判断指导下,企业持续推动产业共识和生态建设:第一,进行完整的产业生态链布局。在基础设施、终端设备、应用和软件等产业链环节与合作伙伴共建共享。第二,实现跨技术跨场景和跨行业连通,“我们要扩大产业空间,努力把蛋糕做大”(S28)。华为利用5G技术整合大数据、物联网等技术,加快行业转型升级并与产业伙伴共同探索各种应用场景,开发大视讯、数据港等多个5G应用优秀案例。此外,华为成立跨行业全球产业组织,帮助煤炭、化工等20多个行业实现数字化转型升级。

(2) 以愿景驱动未来技术研发。与战略生态建设相匹配,华为通过愿景和假设驱动技术研发,即预判未来社会需要解决的问题,进而对解决问题的技术方向进行大胆假设。“现有技术和理论遭遇瓶颈,我们假设未来十年会提升100倍的带宽与计算能力”(S27)。为此,华为聚焦探索有别于香农定理的前提条件和应用场景,积极推动基于科学假设和商业愿景的创新。

(3)游说。面对合法性危机,企业通过游说获得政府、其他利益相关方支持与认可。一是通过成果展示树立领导者形象,传递信息安全。例如,华为多次在全球峰会展示技术研究成果,向媒体和公众宣传“我们所带来的网络安全风险绝不会高于任何一家通讯供应商”(P26)。二是通过舆论造势传递积极信号。“5G网络连接设备我们完全可以不依赖美国……无惧狂风暴雨”等论断均传递出积极信号。三是通过政治游说应对外部挑战。华为就5G技术安全性、知识产权等问题与外国政府高层官员积极展开沟通,以期建立政府信任以应对外部挑战。

综上可知,在合法性判断的认知指引下,案例企业采取了一系列行动策略,包括战略生态布局、利用愿景驱动未来发展以及游说等。借助上述实践,企业能够帮助利益相关者实现价值协同,从而实现技术价值最大化目标。同时,通过上述行动,企业合法性最终被广泛的利益相关者所接受。因此,本文将其定义为扩散机制,即通过向不同社会群体传递价值实现广泛利益相关者价值协同。

3.3.3 标准引领

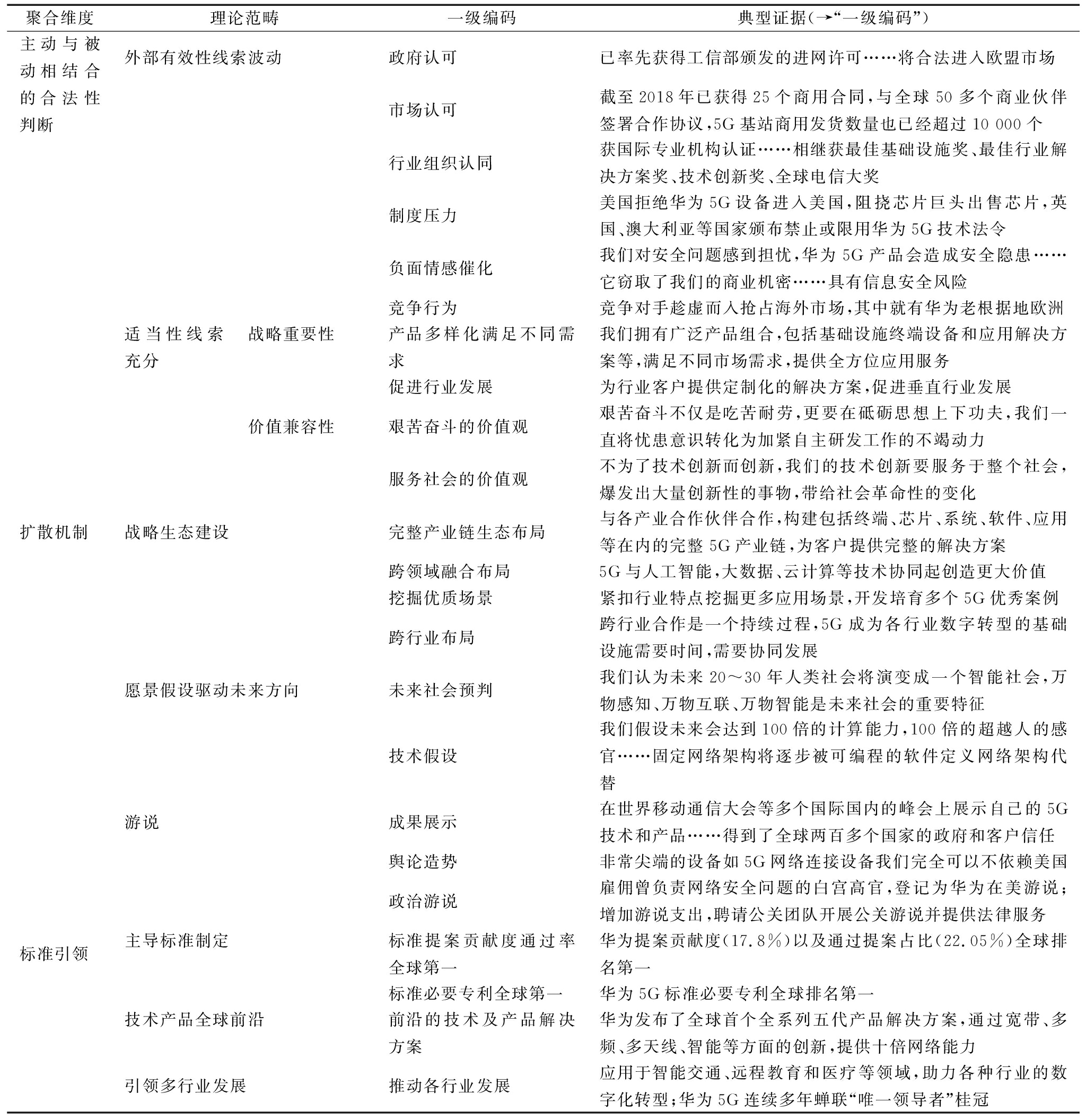

通过扩散机制,案例企业实现标准引领,具体表现为其成为标准主导者,在未来产品、服务规范、特征塑造、行业准则、最佳实践方面发挥引领作用。这一阶段,华为跃迁为标准主导者,标准提案贡献率、通过率以及声明的标准必要专利全球第一,参与国际标准制定的广度和深度大幅度跃升。基于标准框架,华为不断推动产品发展,发布了全球首个全系列5G产品解决方案,引领全球通讯产业发展。同时,华为赋能千行百业打造行业示范应用,与全球多个国家及地区开展战略合作,在全球范围内推动通讯技术发展。由此可见,华为实现了标准引领,“连续蝉联全球领导者桂冠”(P22)。该阶段数据编码及典型证据展示如表4所示。

表4 引领阶段证据展示

Table 4 Evidence presentation in the leading stage

聚合维度理论范畴一级编码典型证据(→“一级编码”)主动与被动相结合的合法性判断外部有效性线索波动政府认可已率先获得工信部颁发的进网许可……将合法进入欧盟市场市场认可截至2018年已获得25个商用合同,与全球50多个商业伙伴签署合作协议,5G基站商用发货数量也已经超过10 000个行业组织认同获国际专业机构认证……相继获最佳基础设施奖、最佳行业解决方案奖、技术创新奖、全球电信大奖制度压力美国拒绝华为5G设备进入美国,阻挠芯片巨头出售芯片,英国、澳大利亚等国家颁布禁止或限用华为5G技术法令负面情感催化我们对安全问题感到担忧,华为5G产品会造成安全隐患……它窃取了我们的商业机密……具有信息安全风险竞争行为竞争对手趁虚而入抢占海外市场,其中就有华为老根据地欧洲适当性线索充分战略重要性产品多样化满足不同需求我们拥有广泛产品组合,包括基础设施终端设备和应用解决方案等,满足不同市场需求,提供全方位应用服务促进行业发展为行业客户提供定制化的解决方案,促进垂直行业发展价值兼容性艰苦奋斗的价值观艰苦奋斗不仅是吃苦耐劳,更要在砥砺思想上下功夫,我们一直将忧患意识转化为加紧自主研发工作的不竭动力服务社会的价值观不为了技术创新而创新,我们的技术创新要服务于整个社会,爆发出大量创新性的事物,带给社会革命性的变化扩散机制战略生态建设完整产业链生态布局与各产业合作伙伴合作,构建包括终端、芯片、系统、软件、应用等在内的完整5G产业链,为客户提供完整的解决方案跨领域融合布局5G与人工智能,大数据、云计算等技术协同起创造更大价值挖掘优质场景紧扣行业特点挖掘更多应用场景,开发培育多个5G优秀案例跨行业布局跨行业合作是一个持续过程,5G成为各行业数字转型的基础设施需要时间,需要协同发展愿景假设驱动未来方向未来社会预判我们认为未来20~30年人类社会将演变成一个智能社会,万物感知、万物互联、万物智能是未来社会的重要特征技术假设我们假设未来会达到100倍的计算能力,100倍的超越人的感官……固定网络架构将逐步被可编程的软件定义网络架构代替游说成果展示在世界移动通信大会等多个国际国内的峰会上展示自己的5G技术和产品……得到了全球两百多个国家的政府和客户信任舆论造势非常尖端的设备如5G网络连接设备我们完全可以不依赖美国政治游说雇佣曾负责网络安全问题的白宫高官,登记为华为在美游说;增加游说支出,聘请公关团队开展公关游说并提供法律服务标准引领主导标准制定标准提案贡献度通过率全球第一华为提案贡献度(17.8%)以及通过提案占比(22.05%)全球排名第一标准必要专利全球第一华为5G标准必要专利全球排名第一技术产品全球前沿前沿的技术及产品解决方案华为发布了全球首个全系列五代产品解决方案,通过宽带、多频、多天线、智能等方面的创新,提供十倍网络能力引领多行业发展推动各行业发展应用于智能交通、远程教育和医疗等领域,助力各种行业的数字化转型;华为5G连续多年蝉联“唯一领导者”桂冠

4 结语

4.1 结论及讨论

本文基于合法性视角,通过纵向案例分析揭示后发企业标准赶超过程机制,构建“线索搜寻—合法性判断—合法性获取—价值实现”理论模型如图3所示。

(1)在蓄能阶段,有效性线索缺失,组织成员会有意识地对技术是否合规进行判断。这种主动型合法性判断能够促使企业以实现自身战略价值为目标,通过战略合法性塑造机制构建技术基础,加快技术标准化进程,从而实现标准蓄能。

代际变革带来的技术不确定性导致外部有效性线索缺失,组织成员不再倾向于采用保存认知能量的方式进行合法性判断,而是进行反思性信息处理[17]。此时,在主动型合法性判断的认知指引下,为摆脱领先者束缚,后发企业会主动思考并尝试采用新策略实现赶超。在此过程中,后发企业通过差异化创新行为将自身与其他市场主体加以区别,形成合理的认知参照,进而为获得新兴市场类别合法性铺平道路[31]。

(2)在接近阶段,鉴于外部有效性线索与企业现有战略规划及价值观相契合,被动模式在判断形成过程中占主导地位。被动型合法性判断要求企业实践符合外部利益相关者的价值判断,企业通过同形机制识别并管理不同技术合规风险,提高技术合规性和一致性,使自身技术提案被市场认可,从而提升国际标准话语权。

本案例中,争夺标准主导权是外部利益相关者与案例企业的一致诉求。在标准尚未出台前,主流市场对于采用何种技术进行预商用布局尚未达成共识。鉴于领先者具有市场认知优势,为使市场受众将新技术与熟悉的市场认知联系起来[32],后发企业与领先企业建立合作关系,强调新技术与市场认知的相似性以获得主流市场认可。最终,后发企业技术提案成为标准,与领先企业实现技术并跑。

(3)在引领阶段,部分违背有效性的异质性判断导致外部有效性被削弱,给企业带来市场合法性危机。这种情况下,组织内评价者重新审视既定合法性判断,结合被动模式和主动模式对既有合法性判断进行再评估。在被动型合法性判断的认知指引下,企业通过游说、建立战略生态联盟方式获得外部一致认可;在主动型合法性判断的认知指引下,企业通过愿景假设驱动技术创新,从而应对市场竞争压力。通过上述行为,企业逐步将技术标准赋能千行百业,实现标准引领。

(4)总体上看,后发企业标准赶超的三阶段存在先行后续的嵌入关系,技术合法性变迁可为阶段跨越提供动力。第一阶段获得的技术差异化合法性是第二阶段有效性线索来源。现有文献认为,技术差异化合法性是指组织不囿于现有逻辑和结构,基于自身战略需求通过塑造区别于其他市场竞争者的合法性基础,改变社会建构环境以获得认可[32-33]。在寻求技术差异化合法性过程中,后发企业标准技术水平逐渐提高,外界对于采用标准获得基础效用的预期增强,逐渐形成下一阶段外部有效性线索。第二阶段,企业通过参与技术标准制定增强自身在行业中的影响力,从而获得一致性合法性。技术一致性合法性是指技术创新行为与外部社会构建的规范、价值等价值体系的一致性程度[17]。随着后发企业从第二阶段发展到第三阶段,如果一味地选择同形战略追寻技术一致性合法性,反而会使企业逐渐丧失竞争优势。此时,企业希望通过获得技术一致性合法性实现标准赶超的局限性逐渐显现。这种情况下,后发企业需要依据不同的利益相关者调整一致性战略与差异化战略,实现“和而不同的合法性”。简言之,企业需要兼顾差异化合法性和一致性合法性。最终,后发企业在技术合法性转变过程中,实现标准赶超。

4.2 理论贡献

(1)拓展了标准研究情境,丰富了后发企业标准赶超研究。一是本文聚焦后发企业标准赶超,弥补了已有相关研究的不足,响应了Gao[5]、Schott等[3]的研究呼吁。二是本文构建合法性过程机制,同时考察外部影响因素和内部战略行动者评价[17],一定程度上弥补了现有研究对后发企业标准赶超过程中内外因素探讨的不足。少数相关研究阐述了后发企业标准构建内在机制[2],但忽略了外部因素的影响。此外,部分相关研究虽提及外部利益相关者支持的重要性[8-9],但尚未明晰其作用机制。技术标准形成是寻求合法性的过程,本文为理解后发企业标准赶超提供了新视角。

(2)拓展了合法性研究。已有合法性研究集中在创业领域,主要关注组织合法性,对技术层面的合法性探讨不足。此外,部分技术标准竞争研究在提及技术合法性时,强调外部制度环境[15,25-27]的作用,未关注组织内部感知等因素的影响。本文聚焦第五代通讯技术,基于评价者视角明晰了推动后发企业实现标准赶超的组织认知与实践互动等微观基础,弥补了上述研究局限。

(3)聚焦情境变化,从时间动态视角解构合法性推动后发企业标准赶超的动态演化机制。已有研究发现,合法性与后发企业标准赶超均具有阶段演进特征[1,2,4],但两者间的具体演进机制尚未明晰。本文遵循“线索搜寻—合法性判断—合法性获取—价值实现”逻辑,揭示合法性驱动后发企业标准赶超动态演化机理,进一步丰富合法性与标准赶超关系研究。

4.3 实践启示

本文对后发企业标准赶超具有以下管理启示:

(1)在蓄能阶段,后发企业需要明确标准构建的战略意义,将技术换代导致的外部有效性线索缺失视为战略机遇,发挥自身优势率先开展技术研发,提前进行标准技术布局以抢占先机。华为在5G项目上的标准赶超过程可为处于蓄能阶段的企业提供启示。在该阶段,后发企业需要为发起和主导标准储备技术能力,对具有技术基础的领域进行巡视性关注,以选定技术攻关方向,从而提升技术性能。

(2)在并跑阶段,后发企业需要积极融入标准化组织,密切关注标准化工作,提高自身在标准研制过程中的参与度。在融入标准组织过程中,企业不仅要拓展参与广度,积极参与各类标准化活动,而且要提升参与深度,勇于在标准组织中担任要职。此外,后发企业可以通过与产业伙伴合作获得标准化组织成员认可,进而提升自身在标准化组织中的影响力。

(3)在引领阶段,后发企业需要将技术标准与产业化有机结合,积极寻求跨界合作。在此过程中,企业需要在追求外部一致性认可与满足差异化战略诉求之间达到平衡。具体而言,既要积极通过合作组建联盟获得认可以扩大市场势力,又要在合作中实现技术差异化目标。

4.4 不足与展望

本文存在以下不足:首先,聚焦具有一定技术积累的后发企业,基于单案例分析构建机制模型,研究结论的普适性有限。后续可以采用不同行业后发企业作为案例研究对象,结合多案例研究方法对结论进行验证。其次,随技术代际演进,通讯业标准不断发展变化,本研究仅关注第五代通讯技术,后续可探讨代际演进、后发企业累积的技术能力以及网络规模等因素的作用机制。最后,本文采用纵向单案例研究方法仅从理论层面对后发企业标准赶超过程机制进行探讨,未来可结合实证分析进行验证。

参考文献:

[1] 李伟. 代际演进背景下后发标准赶超机制研究——对4G标准竞争的解释[J].经济管理,2022,44(5): 24-40.

[2] 成琼文,郭波武,张延平,等. 后发企业智能制造技术标准竞争的动态过程机制——基于三一重工的纵向案例研究[J].管理世界,2023,39(4): 119-139,191.

[3] SCHOTT L,SCHAEFER K J. Acceptance of Chinese latecomers' technological contributions in international ICT standardization——the role of origin,experience and collaboration[J].Research Policy,2023,52(1): 104656.

[4] 任敏. 技术应用何以成功——一个组织合法性框架的解释[J].社会学研究,2017,32(3): 169-192,245.

[5] GAO X. A latecomer's strategy to promote a technology standard: the case of Datang and TD-SCDMA[J].Research Policy,2014,43(3): 597-607.

[6] HU J,GUAN Y,ZHOU L,WANG Y. Influence mechanism of ambidextrous innovation on technological catch-up in latecomer enterprises of technical standards alliance[J].Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics,2020,24(3): 251-259.

[7] ERNST D,LEE H,KWAK J. Standards,innovation,and latecomer economic development: conceptual issues and policy challenges[J].Telecommunications Policy,2014,38(10): 853-862.

[8] GAO P,GAO X,LIU G. Government-controlled enterprises in standardization in the catching-up context: case of TD-SCAMA in China[J].IEEE Transactions on Engineering Management,2021,68(1): 45-58.

[9] LEE H,OH S. A standards war waged by a developing country: understanding international standard setting from the actor-network perspective[J].The Journal of Strategic Information Systems,2006,15(3): 177-195.

[10] ÜBERBACHER F. Legitimation of new ventures: a review and research programme[J].Journal of Management Studies,2014,51(4): 667-698.

[11] BUNDUCHI R. Legitimacy-seeking mechanisms in product innovation: a qualitative study[J].Journal of Product Innovation Management,2017,34(3): 315-342.

[12] SUCHMAN M C. Managing legitimacy: strategic and institutional approaches[J].The Academy of Management Review,1995,20(3): 571-610.

[13] ZIMMERMAN M A,ZEITZ G J. Beyond survival: achieving new venture growth by building legitimacy[J].Academy of Management Review,2002,27(3): 414-431.

[14] 李玉刚,童超. 企业合法性与竞争优势的关系:分析框架及研究进展[J].外国经济与管理,2015,37(3): 65-75.

[15] 高照军,张宏如. 制度合法性与吸收能力影响技术标准竞争力的机制研究[J].管理评论,2019,31(12): 73-84.

[16] 梁斐然,王利平.组织合法化:基于制度视角的研究述评与展望[J].南开管理评论,2023,26(3):211-224.

[17] TOST L P. An integrative model of legitimacy judgments[J].Academy of Management Review,2011,36(4): 686-710.

[18] DAVID P A,GREENSTEIN S. The economics of compatibility standards: an introduction to recent research[J].Economics of Innovation and New Technology,1990,1(1-2): 3-41.

[19] VAN DE KAA G,JANSSEN M,REZAEI J. Standards battles for business-to-government data exchange: identifying success factors for standard dominance using the best worst method[J].Technological Forecasting and Social Change,2018,137(12): 182-189.

[20] MANDERS B,DE VRIES H J,BLIND K. ISO 9001 and product innovation: a literature review and research framework[J].Technovation,2016,48(2): 41-55.

[21] UOTILA J,KEIL T,MAULA M. Supply-side network effects and the development of information technology standards[J].MIS Quarterly,2017,41(4): 1207-1226.

[22] VIALLE P,SONG J,ZHANG J. Competing with dominant global standards in a catching-up context——the case of mobile standards in China[J].Telecommunications Policy,2012,36(10-11): 832-846.

[23] SUDDABY R,BITEKTINE A,HAACK P. Legitimacy[J].Academy of Management Annals,2017,11(1): 451-478.

[24] MELLAHI K,FRYNAS J G,SUN P,SIEGEL D. A review of the nonmarket strategy literature: toward a multi-theoretical integration[J].Journal of Management,2016,42(1): 143-173.

[25] MARKARD J,WIRTH S,TRUFFER B. Institutional dynamics and technology legitimacy——a framework and a case study on biogas technology[J].Research Policy,2016,45(1): 330-344.

[26] DEHLER-HOLLAND J,OKOH M,KELES D. Assessing technology legitimacy with topic models and sentiment analysis——the case of wind power in Germany[J].Technological Forecasting and Social Change,2022,175: 121354.

[27] JAIN S,AHLSTROM D. Technology legitimacy and the legitimacy of technology: the case of chronic kidney disease therapies[J].Journal of Engineering and Technology Management,2021,62(4): 101653.

[28] YIN R K. Case study research: design and methods(5th ed.)[M].Thousand Oaks,CA:Sage,2014.

[29] JACQUEMINET A. Practice implementation within a multidivisional firm: the role of institutional pressures and value consistency[J].Organization Science,2020,31(1): 182-199.

[30] WIEGMANN P M,DE VRIES H J,BLIND K. Multi-mode standardisation: a critical review and a research agenda[J].Research Policy,2017,46(8): 1370-1386.

[31] SMITH B R,BERGMAN JR B J,KREINER G E. When the beacon goes dark: legitimacy repair work by subsequent actors in an emerging market category[J].Journal of Business Venturing,2021,36(5): 106-144.

[32] NAVIS C,GLYNN M A. Legitimate distinctiveness and the entrepreneurial identity: influence on investor judgments of new venture plausibility[J].Academy of Management Review,2011,36(3): 479-499.

[33] TAEUSCHER K,BOUNCKEN R,PESCH R. Gaining legitimacy by being different: optimal distinctiveness in crowdfunding platforms[J].Academy of Management Journal,2021,64(1): 149-179.

(责任编辑:张 悦)