0 引言

提高产业链韧性对促进经济高质量发展和维护产业体系安全稳定至关重要,产业链韧性稳定提升离不开创新生态系统的有效支撑,尤其在创新生态系统推动产业转型升级与创新绩效累积作用愈发关键的趋势下,持续提升创新生态系统耦合协调水平尤为关键。对于黄河流域国家重大发展战略实践更是如此,当前黄河流域上、中、下游产业链发展差距较大,下游省份已形成先进的产业集群,上游省份却陷入能源资源型产业转型困境[1]。因此,通过创新生态系统驱动产业链韧性提升成为黄河流域生态保护和高质量发展战略实施的必然路径。在区域一体化发展战略背景下,厘清创新生态系统对产业链韧性的影响机理,以及系统价值流的空间交互能否有效支撑产业链韧性有序发展成为亟需破解的命题,同时客观判断各地区资源禀赋不同造就创新生态系统对产业链韧性影响的时空异质性,也是推动黄河流域高质量发展的重要问题。

1 文献综述

创新生态系统是指一定时空范围内创新主体与创新环境间基于物质、能量和信息流动,相互依存、相互作用形成的动态系统[2]。关于创新生态系统研究的演进脉络大致可分为3个阶段,即由创新到创新系统再到创新生态系统[3]。与静态创新系统(由与知识、技术相关的组织构成)相比,创新生态系统是创新理念的进一步延伸。区域创新生态系统(RIE)作为新的研究方向,学者们主要从以下方面展开探讨:一是RIE发展水平测度。学者们从生态位适宜度、耦合协调度、系统运行效率等方面构建多维评价指标体系[4-5],采用综合评价法、数据包络分析法测算RIE发展水平。依据创新生态系统概念,指标体系中的创新主体由企业、高校等研发机构组成,创新环境包含经济、文化、对外开放等方面,而对于两者之间的能量、物质流动,学者们依据研究单元所在地理区位的不同纳入包含技术、信息、资本等要素的子系统,以完善RIE评价指标体系[6]。二是RIE驱动机理。学者们重点关注RIE内部子系统的耦合协调机制以及不同系统之间的协同演化路径[7]。有关RIE影响机制的研究较少,已有研究表明,在省域、城市群等不同空间维度上,RIE能正向驱动地区创新绩效累积、产业协同集聚、经济高质量发展、数字经济水平提升等[8-10]。

产业链韧性提升是现代化产业体系建设的重要驱动因素,也是中共二十大作出的重大决策部署。已有关于产业链韧性的实证研究主要聚焦以下几个方面:一是产业链韧性的内涵与测算。产业链韧性由经济韧性演化而来,二者概念大体相同[11-12]。学者将产业链韧性概述为受到外部干扰时的维稳能力、快速调整到原有水平的恢复能力以及发现增长新路径的能力[13]。Martin[14]的“4R”理论将韧性特征概括为抵抗能力、恢复能力、更新能力和再定位能力。在此基础上,学者们构建多维评价指标体系[15],采用综合评价法测算产业链韧性[16],或者以产业多样化指数、区域创新能力指代产业链韧性[17]。二是产业链韧性提升机理。考虑到产业链韧性与经济发展格局的紧密联系,学者们深入探讨大变局[18]、双循环[19]、双碳政策[20-21]等时代背景下工业[16]、船舶业[22]等产业链韧性提升路径并提出相应对策建议。已有文献表明,数字金融[17]、链长制[23]等与产业链韧性之间存在非线性关系。

综上所述,当前RIE相关研究侧重于对生态位适宜度、耦合协调度等的测度,缺乏对RIE空间溢出效应和时空异质性的探究。RIE作为一个开放系统,不同地区RIE运行过程中价值流(信息、技术、人才等创新资源要素)的输入或输出必然引致空间效应产生。同时,在产业链韧性的实证研究中,鲜有文献探讨RIE驱动产业链韧性提升的具体机制,以黄河流域为背景考察二者关联的文献更是不足。鉴于此,本文以2010—2021年黄河流域79个地级市为研究对象(依据2021年国务院印发的《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,黄河流域涉及鲁、豫、陕、晋、宁、青、川、甘和内蒙古9省区共91个地级行政区,剔除部分数据不可得地区,最终选取79个地级市作为研究单元,将鲁、豫归为下游,晋、陕归为中游,宁、青、川、甘和内蒙古归为上游),以创新群体、创新资源、创新潜力和创新环境4个子系统的耦合协调度衡量RIE发展水平,以产业链抵抗力与恢复力衡量产业链韧性,综合运用探索性空间数据分析、空间面板杜宾模型和时空地理加权回归模型考察RIE对产业链韧性影响的空间溢出效应和时空非平稳性。

本文边际贡献如下:①将产业链韧性、抵抗力和恢复力纳入同一研究框架,系统剖析RIE对产业链韧性的提升机制;②基于空间面板杜宾模型识别RIE驱动产业链韧性提升的空间机理;③基于时空地理加权回归模型识别不同时空维度下RIE对产业链韧性的影响机制进而提出相应建议。

2 模型构建与指标说明

2.1 黄河流域RIE耦合协调机理及测度

2.1.1 黄河流域RIE耦合协调机理

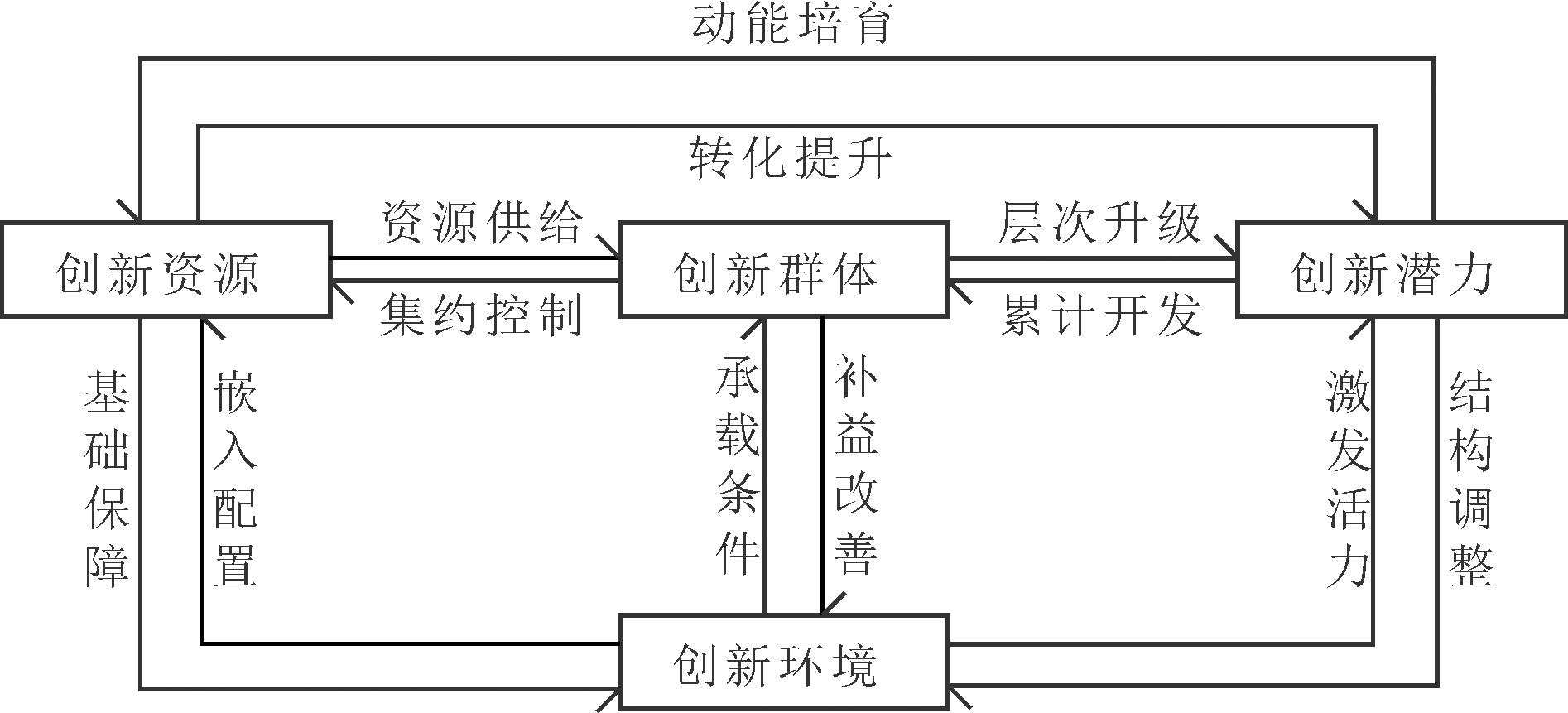

从系统论角度看,创新生态系统稳定运行不仅依赖于创新群体的行为活动和创新资源的有序支持,而且受创新潜力和创新环境的间接影响,各要素之间只有建立相互依赖和耦合共生的关系,才能推动整个创新生态系统动态演化,如图1所示。具体而言,创新群体作为创新活动的行为主体,是人才、技术提供的重要源泉所在,在创新生态系统中处于核心位置,与创新资源之间存在利用与被利用的关系,即创新资源通过创新群体的处理转化,在输出社会经济效益的同时,也进一步调控创新资源的再配置水平。理想的创新活动既具有高边际产出特性,又兼具持续性特点。因此,在创新生态系统不断运行过程中,如何高效培育和释放创新潜力是持续支撑创新群体开展各类创新活动的关键因素。事实上,创新潜力与创新资源、创新环境具有密不可分的关系,丰裕的创新资源和良好的创新环境能够为培育创新潜力提供便利的基础条件;创新群体的创新活动离不开特定创新环境,尤其当二者之间形成良性互动关系时,创新活动又反作用于创新环境,为营造更加和谐有序的创新环境提供不懈动力。由此可见,合理量化识别创新群体、创新资源、创新潜力与创新环境之间的耦合关系,对推动区域创新生态系统发展尤为重要。

2.1.2 黄河流域RIE耦合协调度测算

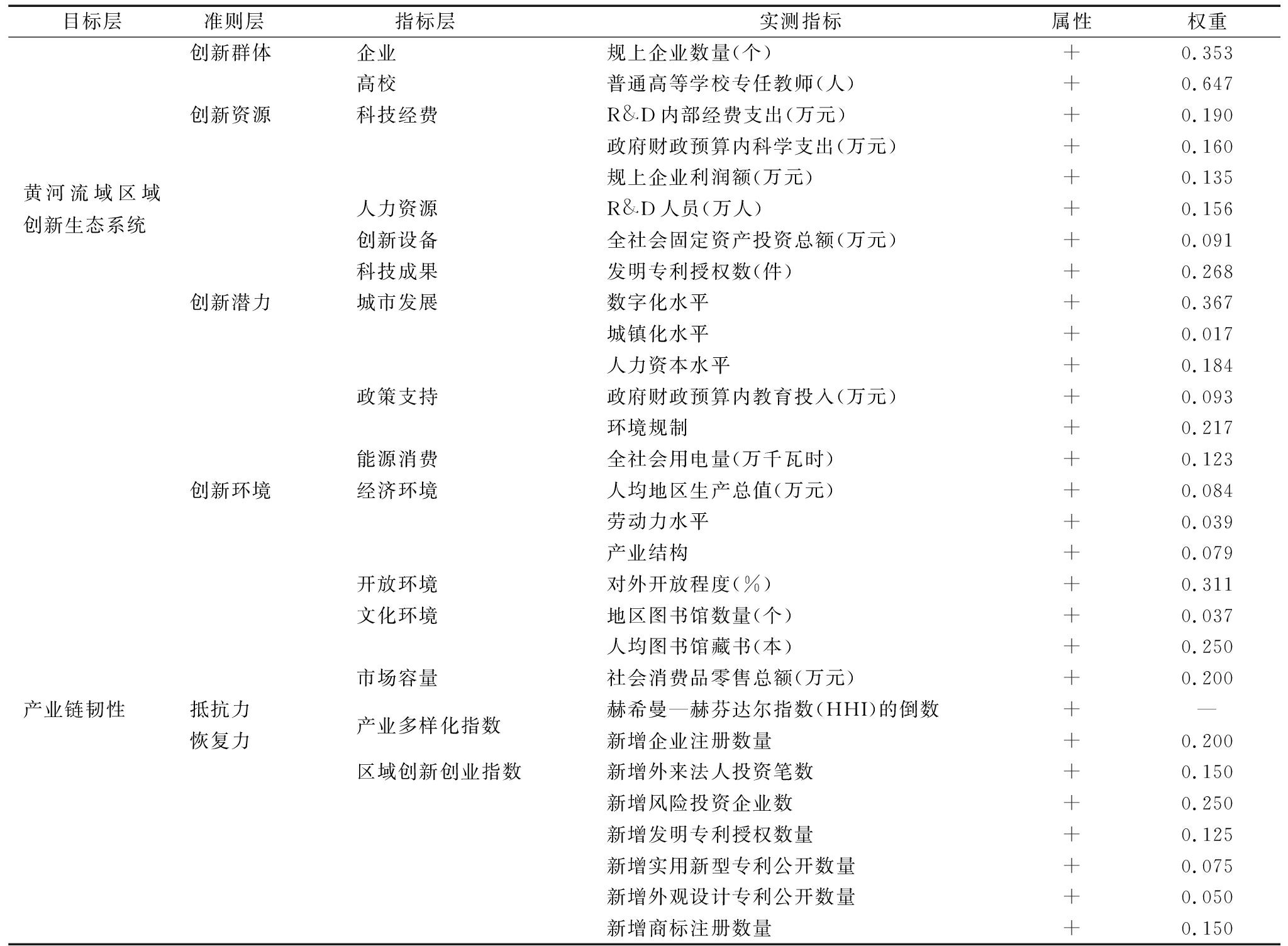

基于创新生态系统内涵并结合数据可得性,构建黄河流域RIE评价指标体系,见表1。其中,数字化水平由每百人互联网宽带接入用户数、计算机和软件业从业人员占比、人均电信业务总量、每百人移动电话用户数4个指标通过熵权法求得;人力资本水平以在校大学生人数与常住人口的比值衡量;城镇化水平以城镇人口与常住人口的比值表征;环境规制以当期单位产值污染排放强度表示,单位产值污染排放强度=(工业废水排放量+工业二氧化硫排放量+工业烟(粉)尘)/城市总产值;劳动力水平以就业人数的对数值表示;产业结构由第三产业与第二产业的比值衡量;对外开放程度以进出口总额与GDP的比值表征。指标数据来源于《中国城市统计年鉴》及各城市统计年鉴,少量缺失数据采用插值法填充。

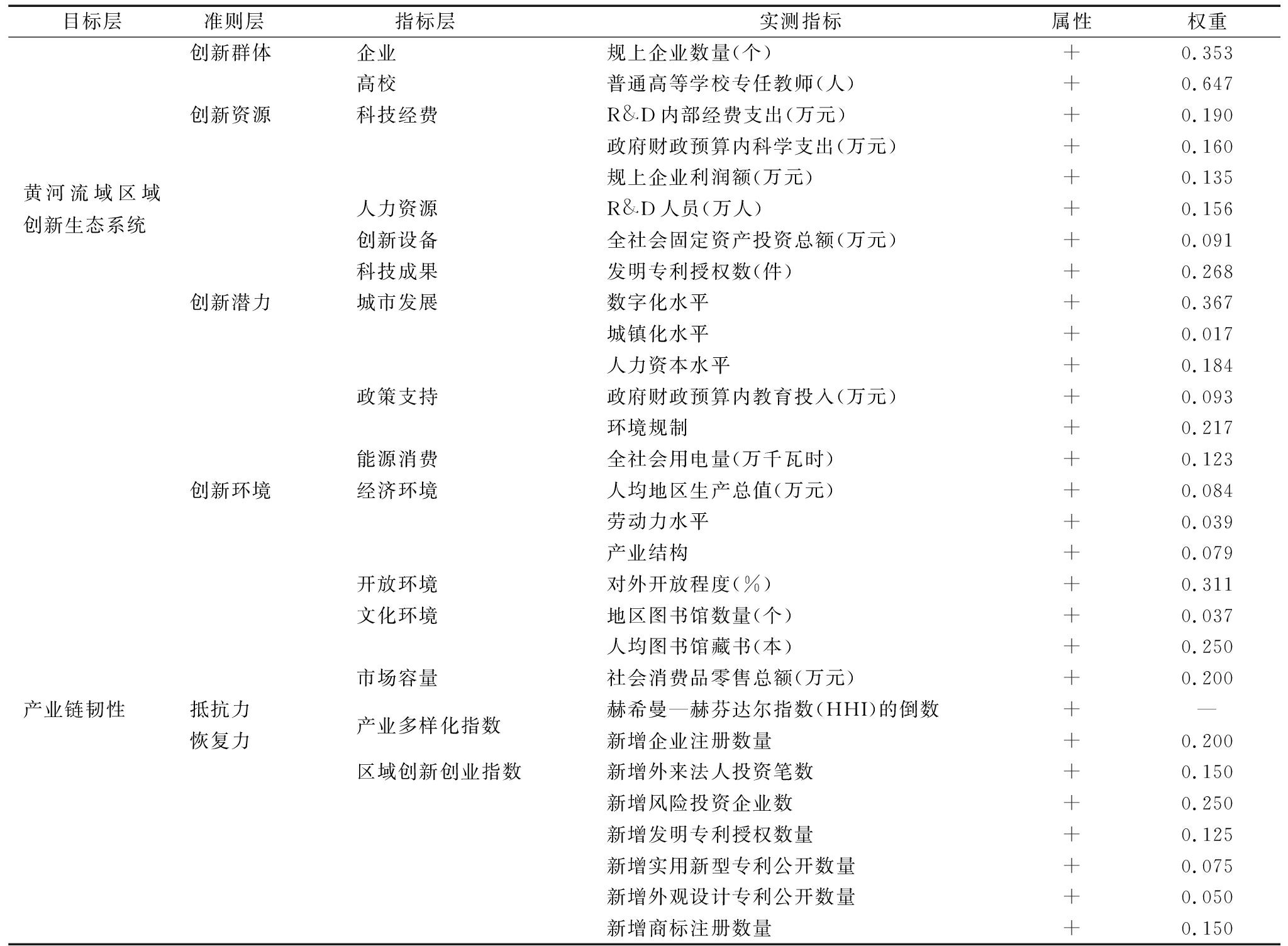

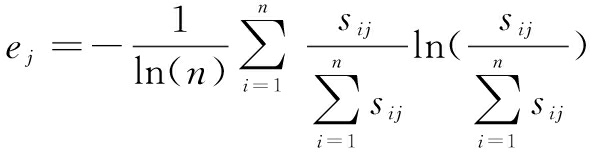

表1 RIE与产业链韧性评价指标体系

Table 1 Evaluation index system of RIE and industrial chain toughness

目标层准则层 指标层 实测指标属性权重创新群体企业规上企业数量(个)+0.353高校普通高等学校专任教师(人)+0.647创新资源科技经费R&D内部经费支出(万元)+0.190政府财政预算内科学支出(万元)+0.160规上企业利润额(万元)+0.135黄河流域区域创新生态系统人力资源R&D人员(万人)+0.156创新设备全社会固定资产投资总额(万元)+0.091科技成果发明专利授权数(件)+0.268创新潜力城市发展数字化水平+0.367城镇化水平+0.017人力资本水平+0.184政策支持政府财政预算内教育投入(万元)+0.093环境规制+0.217能源消费全社会用电量(万千瓦时)+0.123创新环境经济环境人均地区生产总值(万元)+0.084劳动力水平+0.039产业结构+0.079开放环境对外开放程度(%)+0.311文化环境地区图书馆数量(个)+0.037人均图书馆藏书(本)+0.250市场容量社会消费品零售总额(万元)+0.200产业链韧性抵抗力产业多样化指数赫希曼—赫芬达尔指数(HHI)的倒数+—恢复力新增企业注册数量+0.200区域创新创业指数新增外来法人投资笔数+0.150新增风险投资企业数+0.250新增发明专利授权数量+0.125新增实用新型专利公开数量+0.075新增外观设计专利公开数量+0.050新增商标注册数量+0.150

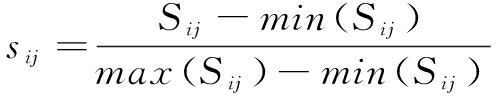

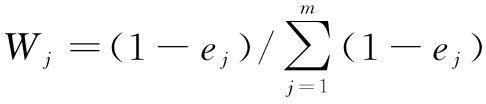

本文使用耦合协调度模型评估黄河流域RIE发展水平。在对各项指标正向标准化处理后,采用熵权法加权求和得到4个子系统的发展指数,再测算各子系统的耦合协调度,以评估黄河流域RIE协调水平。具体公式如下:

(1)

(2)

(3)

(4)

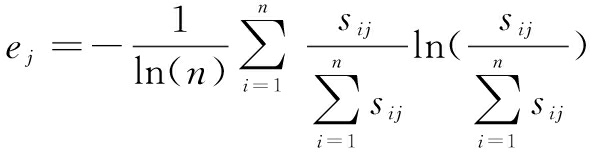

式中,sij为正向标准化处理后的实测指标,Sij为地区i指标j的原始数据,n为指标个数,ej为指标j的信息熵,Wj为指标权重,ut为子系统发展指数。

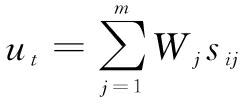

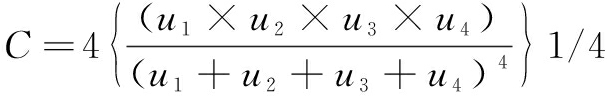

耦合协调度D由耦合度C和综合协调系数T组成,用于反映事物间的协调发展水平,公式如下:

(5)

T=au1+bu2+mu3+nu4

(6)

(7)

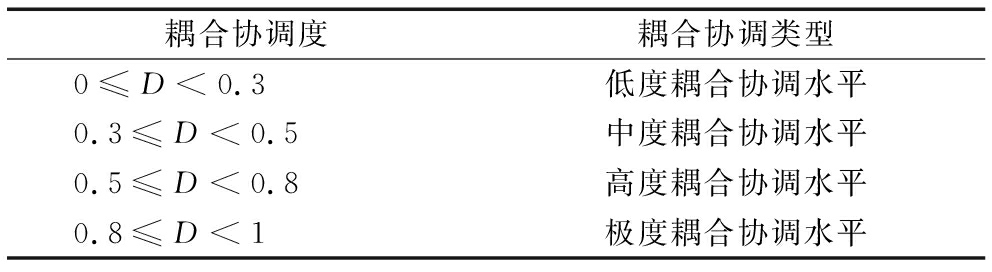

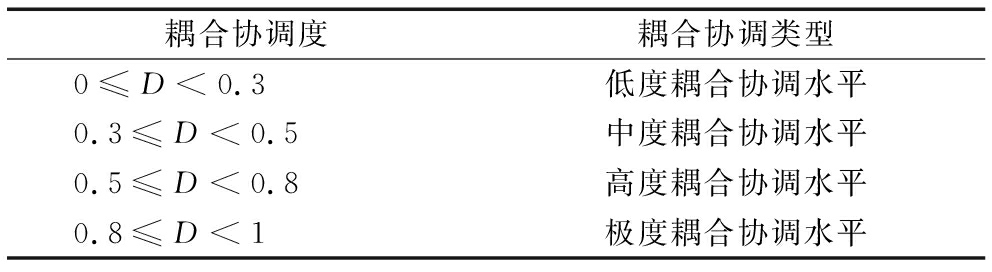

式中,u1、u2、u3、u4分别为4个子系统发展指数;a、b、m、n为待定系数且满足a+b+m+n=1,a=b=m=n。借鉴相关研究,将耦合协调度D分为4类,如表2所示。

表2 耦合协调类型划分标准

Table 2 Classification standards of coupling coordination types

耦合协调度耦合协调类型0≤D<0.3低度耦合协调水平0.3≤D<0.5中度耦合协调水平0.5≤D<0.8高度耦合协调水平0.8≤D<1极度耦合协调水平

2.2 产业链韧性指标构建及测算

目前,关于产业链韧性内涵的普遍认识是,产业体系在应对重大危机冲突下维稳、抗干扰的抵抗能力,以及以创新和技术改革为动力寻求产业链发展新路径进而打破危机状态并快速还原至原有水平的恢复能力。因此,本文从产业链抵抗力和恢复力两个维度对产业链韧性进行描述。

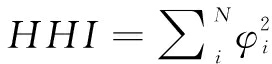

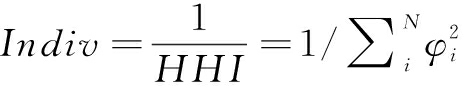

产业链抵抗力以产业多样化指数(Indiv)表征。按照产业生态系统理论,通常认为存在多样性的系统具有较强的抵御冲击能力和风险分散能力。原因在于,多样化的产业结构在技术、人才、信息等资源要素外部溢出、资源互补及接收受冲击企业资源并转化为新生产力等方面具有优势,能够显著缓解危机到来时因区域产业单一造成的区域锁定现象,增强产业链的维稳、抗干扰能力。据此,本文参考李胜会等[15]的思路,采用赫希曼—赫芬达尔指数(HHI)衡量产业多样化(Indiv),其值越大表明产业多样化程度越低,则产业链抵抗力越弱。具体公式如下:

(8)

(9)

式中, 表示第一、二、三产业增加值占地区生产总值的比重,i=1、2、3。数据来源于《中国城市统计年鉴》。

表示第一、二、三产业增加值占地区生产总值的比重,i=1、2、3。数据来源于《中国城市统计年鉴》。

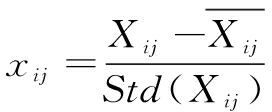

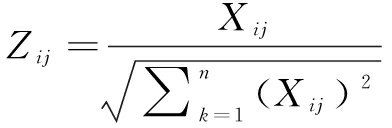

产业链恢复力以区域创新创业指数(IRIEC)表征。一般认为,产业生态系统受到较大冲击破坏后,要恢复到原有创新能力,需要注入新的创新动能,尤其需要新增创新成果和提高创新产出。因此,本文从企业创建行为、投资活动和创新产出3个维度综合反映区域创新创业水平,且在量化上重点考虑新增企业数量、新增投资和新增专利产出等核心因素。测算方法参照Dai等[24]的思路,公式如下:

Xij=log(Zij)

(10)

(11)

(12)

式中,Zij为原始数据,xij为标准化处理后的数据, 为均值,Std为标准差,wj为指标权重,IRIEC由加权指数所在分位数求得。

为均值,Std为标准差,wj为指标权重,IRIEC由加权指数所在分位数求得。

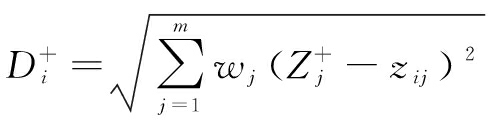

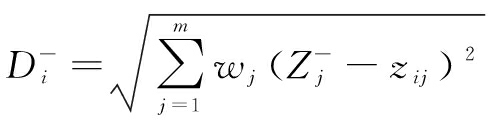

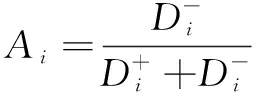

产业链韧性通过熵权TOPSIS法计算得出,该方法能在充分利用原始数据的基础上精确反映各城市产业链韧性。首先,借助式(1)~(3)将产业多样化指数和区域创新创业指数正向标准化处理后得到Xij,并求得权重wj,进而构建由n行m列组成的标准化矩阵Zij,公式如下:

(13)

然后,采用欧氏距离计算各地区产业多样化指数、区域创新创业指数与最优、最劣向量之间的差距。最后,计算各地区产业链韧性Ai,公式如下:

(14)

(15)

(16)

式中, 分别表示地区i的正理想解距离和负理想解距离,

分别表示地区i的正理想解距离和负理想解距离, 分别为第j个指标的最优方案值和最劣方案值。

分别为第j个指标的最优方案值和最劣方案值。

需要说明的是,在产业链韧性测度中,本文主要从区域整体层面对黄河流域产业发展状态进行量化,因而样本范围以区域总体数据为主。其中,产业多样化指数是基于第一、二、三产业增加值比重变化得到的赫芬达尔指数。考虑到既有统计资料未对产业链恢复力各测算指标的细分产业数据进行直接统计,在测算时选取第一、二、三产业中新增企业注册数量、新增风险投资企业数量、专利相关指标等进行总体统计。此外,本文未单独剖析区域内重大突发性事件(如新冠疫情、美国实体清单等)对产业链韧性的冲击,主要原因在于:一方面,本文重点剖析创新生态系统对产业链韧性的影响;另一方面,从产业链韧性的内涵及量化需求看,重大突发性事件造成的冲击通过作用于产业链韧性评价指标数值,进而从测算结果呈现出的韧性状态属性中刻画产业链抵抗力和恢复力。

2.3 探索性空间数据分析

探索性空间数据分析(ESDA)能够从全局和局部观测事物的空间关联性与差异性。全局莫兰指数(Global Moran's I)用于衡量研究区域内各单元之间的空间集聚程度,0<Moran's IG≤1表示空间分布正向相关,-1≤Moran's IG<0表示空间分布负向相关,Moran's IG=0表示空间分布不存在相关性。局部相关检验则引入LISA图,以衡量各城市的局部空间集聚特征。具体公式如下:

(17)

(18)

式中,n代表城市数,xi、xj分别表示城市i和j的属性值, 为属性值的平均值,S2为属性值的方差,wij为反距离空间权重矩阵。

为属性值的平均值,S2为属性值的方差,wij为反距离空间权重矩阵。

2.4 空间面板杜宾模型

为探究黄河流域RIE耦合协调度对产业链韧性的空间溢出效应,构建如下空间面板杜宾模型:

Yi,t=α0+ρW·Yi,t+δ1W·Xi,t+α1·Xi,t+δ2W·coni,t+α2·coni,t+μi+φt+εi,t

(19)

式中,Yi,t为被解释变量,W为空间权重矩阵,Xi,t为解释变量,coni,t为控制变量,α0为截距项,α1、α2分别为解释变量和控制变量的回归系数,ρ为被解释变量的空间自回归系数,δ1、δ2为解释变量与控制变量空间交互项的弹性系数,μi表示个体固定效应,φt表示时间固定效应,εi,t为随机扰动项。

此外,空间面板杜宾模型需要通过Moran's I、LM、Hausman、LR检验。其中,Moran's I用于空间自相关检验,LM-error、LM-lag检验用于判断是否存在空间误差或空间滞后,二者均存在则采用Hausman检验判断固定效应是否优于随机效应,然后使用LR-lag、LR-error检验判断空间面板杜宾模型能否简化为空间面板误差模型或空间面板滞后模型,最后以LR模型检验时间固定、空间固定或双固定模型的优劣。

2.5 时空地理加权回归模型

时空地理加权回归模型(GTWR)在地理加权回归模型基础上加入时间维度,能更好地处理时空非平稳性,使估计结果更为有效。因此,本文采用该模型分析不同时空维度下RIE耦合协调度对产业链韧性、抵抗力及恢复力的影响,如式(20)。

(20)

式中,Yi为观测值,(ui,vi)为第i个观测点的经纬度,ti为时间参数,(ui,vi,ti)为第i个观测点的时空坐标,β0为回归常数,βk为第i个观测点第k个自变量的回归系数,εi为残差。

2.6 指标说明

本文将产业链韧性、抵抗力及恢复力均作为被解释变量,以剖析黄河流域RIE耦合协调度对产业链韧性的影响机制。解释变量RIE耦合协调度(D)由式(7)计算得出。为尽可能缩小遗漏变量产生的误差,考虑到金融、政策、对外开放与产业链韧性之间的非线性关系,引入以下控制变量:①金融发展水平(fin),在资本投入方面对产业链抵抗力与恢复力产生影响,以金融业从业人员与常住人口的比值衡量;②对外开放程度(fdi),外部资金、技术等要素的进入有利于增强产业链恢复力,进而影响产业链韧性,以各城市当年外商实际投资额的对数值表示;③工业化水平(ind),工业本身具备的生产弹性和抗冲击能力有利于产业链韧性提升,以各城市工业增加值与GDP的比值表征;④政府干预度(gov),产业链韧性的提升离不开政府支持,但政府过度干预可能影响区域创新能力,进而影响产业链韧性,以地方财政支出占GDP的比值衡量。

3 实证分析

3.1 RIE耦合协调度与产业链韧性的时序演化

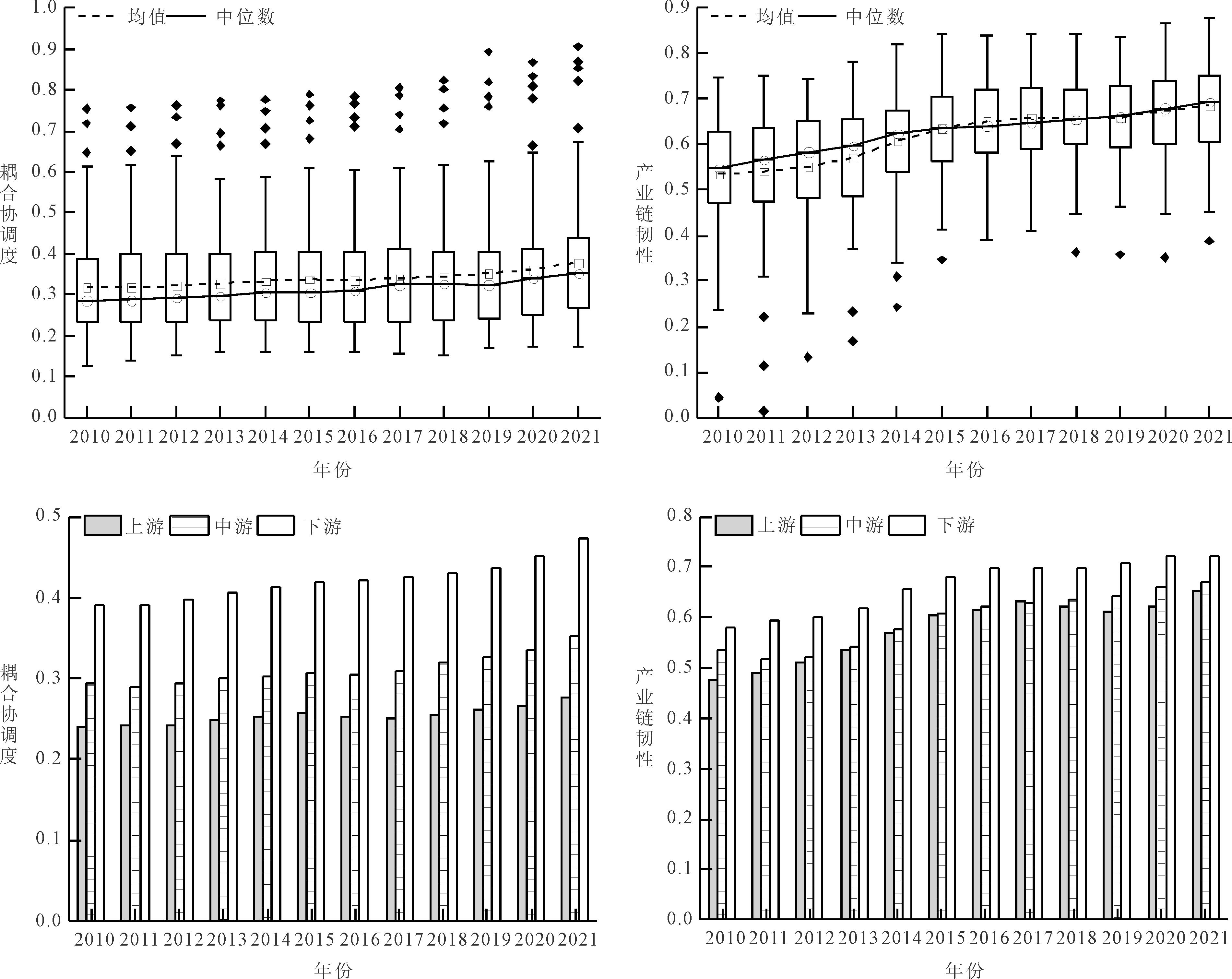

图2描绘了分别由式(7)(16)得出的2010—2021年黄河流域RIE耦合协调度和产业链韧性值。结果显示,考察期内黄河流域RIE耦合协调度分布在0.2~0.4区间且波动幅度较小,绝大部分城市的RIE处于中、低度耦合协调水平,个别城市处于高度或极度耦合协调层次。随着时间推移,更多城市进入中度耦合协调水平,均值和中位数均呈逐年增长态势,说明创新驱动发展战略的实施使黄河流域各城市在激发创新潜力,推动创新主体与创新资源、环境深度融合方面取得显著成效。与RIE耦合协调度相比,考察期内产业链韧性的增长趋势较为明显,期初韧性值在0.5~0.6区间,期末则处于0.6~0.8区间,表明黄河流域产业结构优化和区域创新能力提高推动了产业链韧性提升。

分地区看,上、中、下游RIE耦合协调度和产业链韧性的走势与流域整体趋势基本一致。在RIE耦合协调度方面,上、中、下游的累计增长率分别为15%、19%、20%,呈现出下游领先、中游追赶、上游相对落后的格局。中、下游地区RIE耦合协调的高速发展离不开区域内充足的创新资源禀赋和优越的经济发展环境,上游地区受制于地理区位,RIE子系统存在短板,难以实现高度耦合协调。在产业链韧性方面,下游地区产业结构成功转变为集约型,使其处于领先地位。随着西部大开发战略的实施、高新技术产业的进入以及东部省份的知识、技术溢出,推动上游四省产业链韧性提升,极大缩小了中、上游地区之间的差距。

3.2 RIE耦合协调度与产业链韧性的空间相关性

3.2.1 全局空间相关性

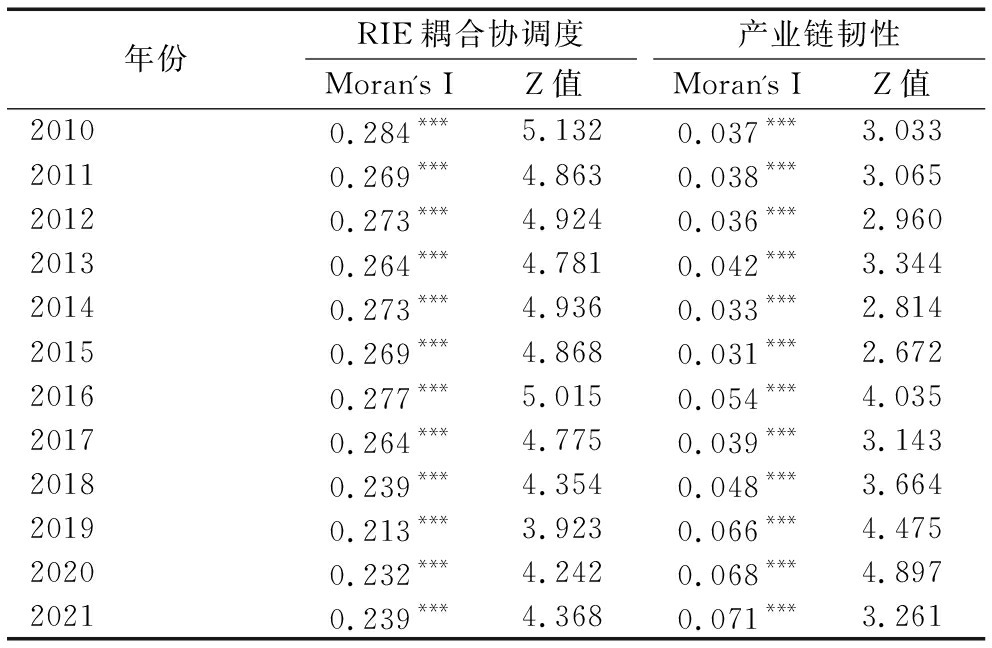

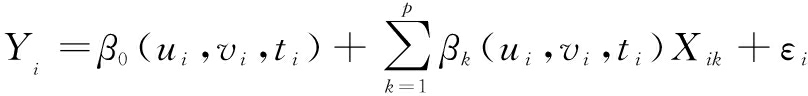

根据式(17)测算2010—2021年黄河流域RIE耦合协调度和产业链韧性的全局莫兰指数,以分析二者之间的空间关联性,结果见表3。考察期内,黄河流域RIE耦合协调度和产业链韧性的Moran's I均为正值且在1%水平上通过显著性检验,表明二者在空间分布上存在正向相关性,即区域内更容易形成高—高集聚和低—低集聚。在时序变化上,RIE耦合协调度在0.27附近小幅波动,2019年骤然下降可能是由于新冠疫情等打破了RIE子系统的良性发展态势。产业链韧性的集聚程度呈波动上升态势,可能是因为产业链韧性高值城市产业结构转型升级过程中的空间溢出带动周围城市产业链韧性的提升,使得空间正向集聚增强。

表3 RIE耦合协调度与产业链韧性的全局莫兰指数

Table 3 Global Moran's I of RIE coupling coordination degrees and industrial chain toughness

年份RIE耦合协调度Moran's IZ值产业链韧性Moran's IZ值20100.284***5.1320.037***3.03320110.269***4.8630.038***3.06520120.273***4.9240.036***2.96020130.264***4.7810.042***3.34420140.273***4.9360.033***2.81420150.269***4.8680.031***2.67220160.277***5.0150.054***4.03520170.264***4.7750.039***3.14320180.239***4.3540.048***3.66420190.213***3.9230.066***4.47520200.232***4.2420.068***4.89720210.239***4.3680.071***3.261

注:***表示在1%水平上显著

3.2.2 局部空间相关性

本文绘制如图3所示的LISA集聚图,揭示黄河流域RIE耦合协调度与产业链韧性的局部空间异质特征。2010年和2021年黄河流域RIE耦合协调度以高—高集聚和低—低集聚为主,各城市集聚类型无明显改变。山东省创新资源丰富且地处东部沿海,在人才吸引、外资引入等方面占据优势,区域内形成高—高集聚。由于RIE子系统存在短板,枣庄和濮阳成为低—高集聚型城市。兰州属于高—低集聚型城市,其周边的固原、庆阳、延安等城市为低—低集聚型,反映出兰州等城市的虹吸效应对周边城市的RIE耦合协调发展形成制约。产业链韧性的集聚类型变化较为明显,空间效应显著。期初以高—高集聚和高—低集聚为主,期末则以高—高集聚、高—低集聚和低—低集聚为主。考察期内,郑州、济南等城市的知识、技术溢出使高—高集聚型转移至鲁豫两省交界处,鄂尔多斯、武威由高—低集聚型转变为低—低集聚型,存在资源要素“被扩散”现象。2021年仅西安属于低—高集聚型城市,可能是因为资源要素被迫转移制约了产业链韧性的发展。

3.3 RIE耦合协调度对产业链韧性的空间溢出

3.3.1 模型估计前检验

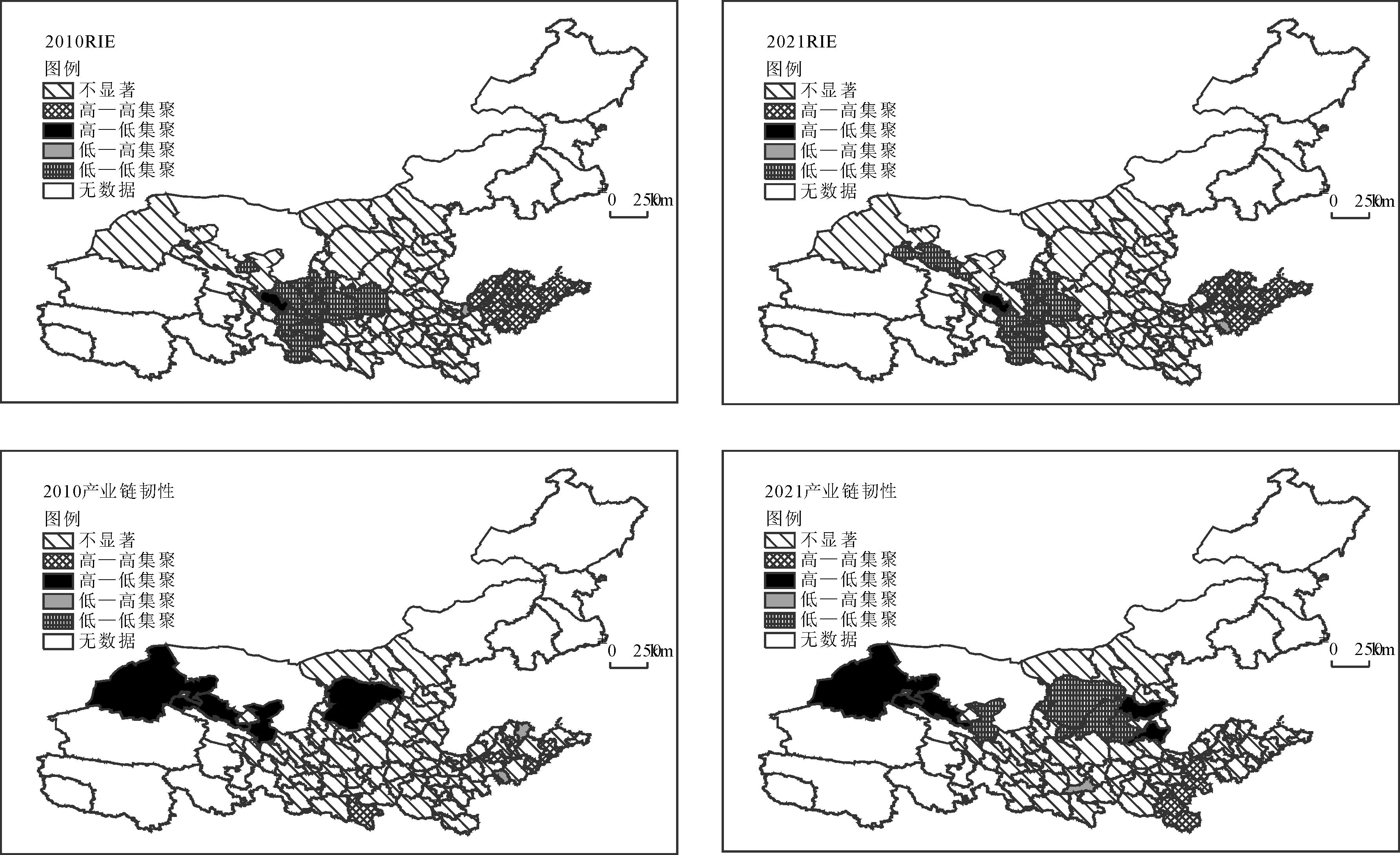

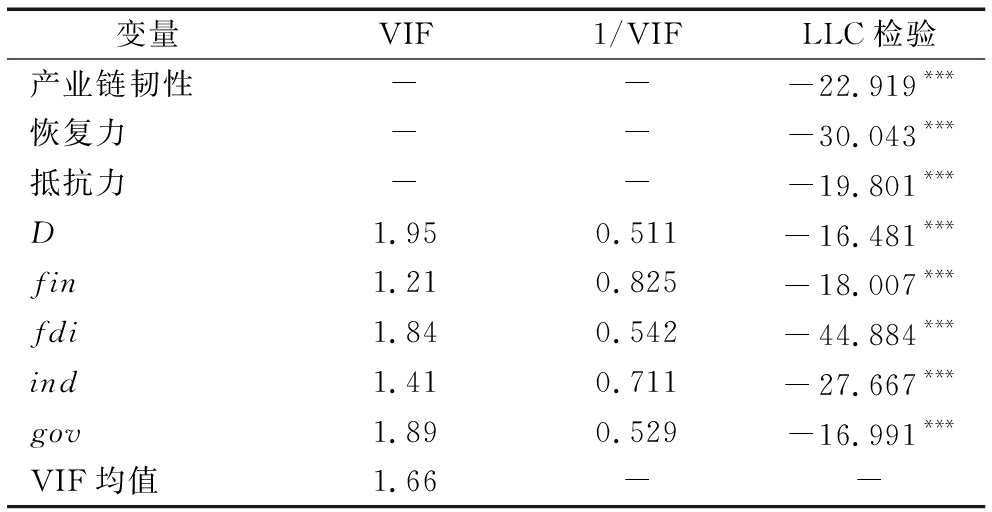

表4描述了方差膨胀因子VIF和单位根LLC检验结果。结果显示,各变量的VIF值均小于2,LLC检验结果在1%水平上显著,说明各变量之间不存在多重共线性,面板数据中未出现伪回归问题,可进行参数估计。

表4 多重共线性及单位根检验

Table 4 Multicollinearity test and variable unit root test

变量VIF1/VIFLLC检验产业链韧性---22.919***恢复力---30.043***抵抗力---19.801***D1.950.511-16.481***fin1.210.825-18.007***fdi1.840.542-44.884***ind1.410.711-27.667***gov1.890.529-16.991***VIF均值1.66--

注:***表示在1%水平上显著

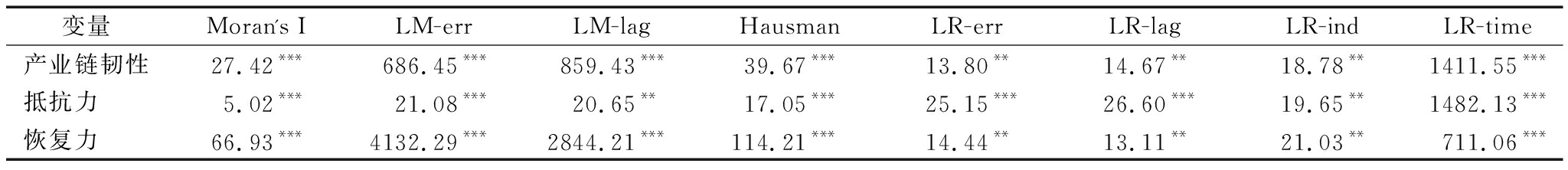

3.3.2 空间面板计量模型选择

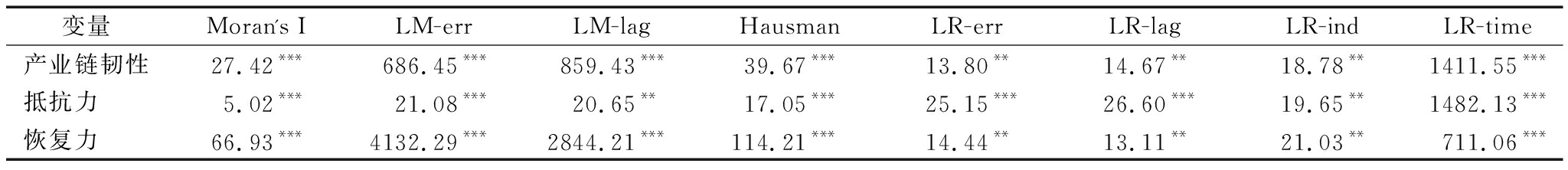

表5报告了被解释变量的Moran's I、LM、LR等检验结果。以产业链韧性为例,Moran's I检验在1%水平上显著,LM-err、LM-lag均拒绝原假设,满足空间计量模型使用前提。Hausman检验通过表明固定效应比随机效应更优,LR检验通过表明空间杜宾模型不会退化为空间误差模型和空间滞后模型,双固定模型优于时间固定或空间固定模型,最终选择双固定空间面板杜宾模型(SPDM)。依据检验结果,抵抗力和恢复力同样选用双固定SPDM模型。

表5 空间面板计量模型检验

Table 5 Test of spatial panel econometric model

变量Moran's ILM-errLM-lagHausmanLR-errLR-lagLR-indLR-time产业链韧性27.42***686.45***859.43***39.67***13.80**14.67**18.78**1411.55***抵抗力5.02***21.08***20.65**17.05***25.15***26.60***19.65**1482.13***恢复力66.93***4132.29***2844.21***114.21***14.44**13.11**21.03**711.06***

注:**、***分别表示在5%、1%水平上显著

3.3.3 空间溢出效应分析

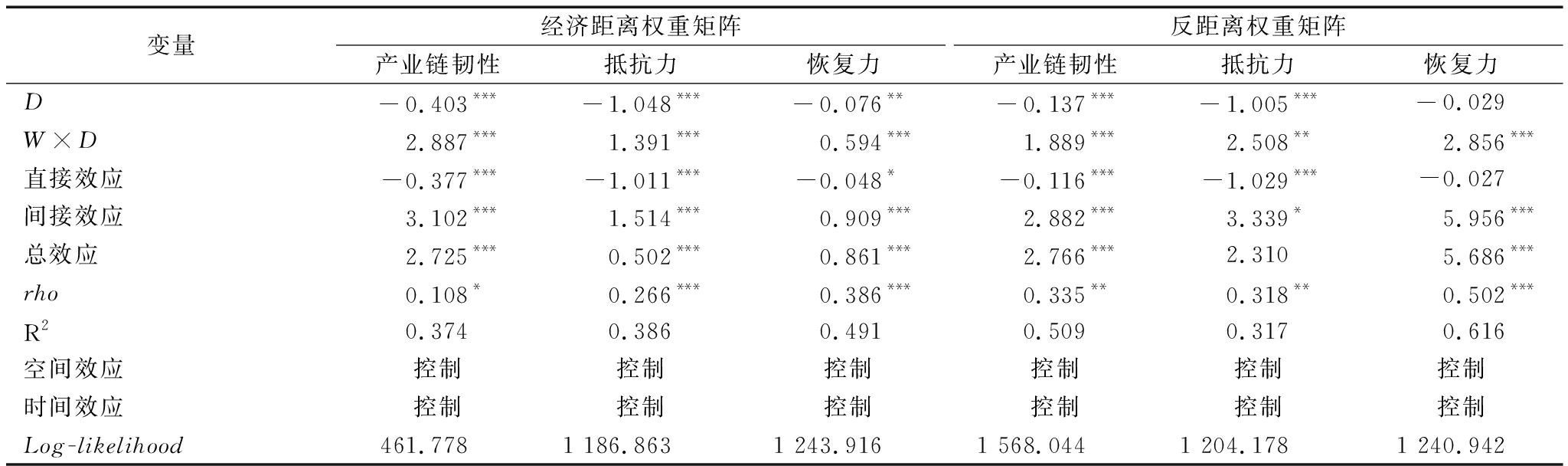

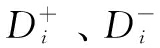

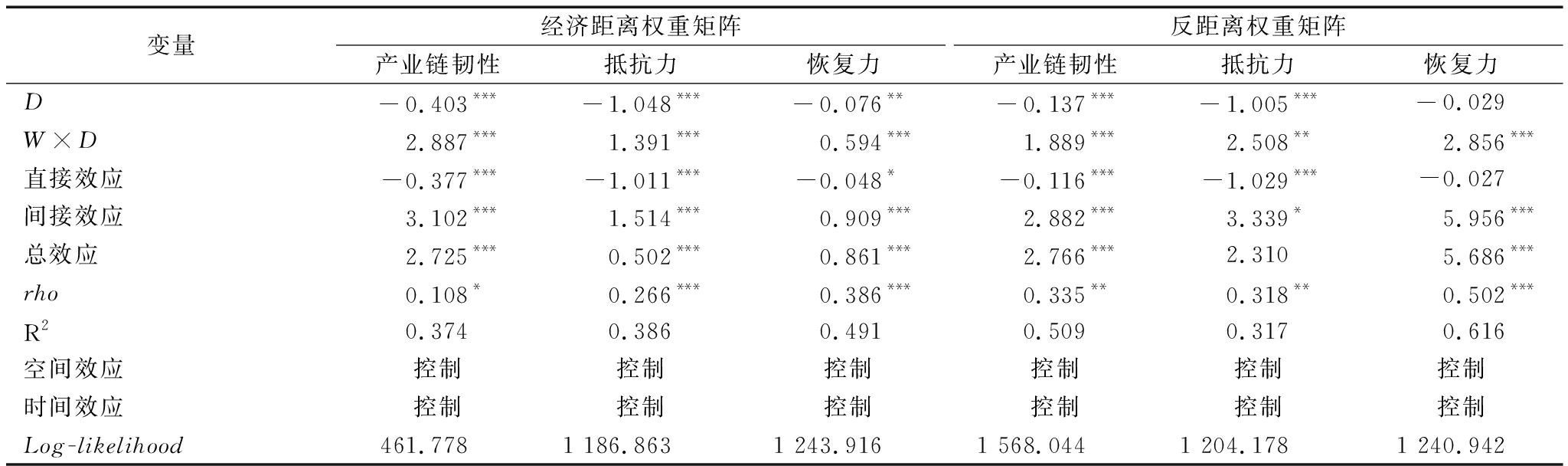

表6报告了SPDM模型中RIE耦合协调度对产业链韧性、抵抗力及恢复力的回归结果。以经济距离权重矩阵为例,空间自相关系数(rho)基本在10%水平上显著为正,说明黄河流域产业链韧性、抵抗力及恢复力存在明显的空间依赖性,一定程度上受RIE协调水平的影响。点估计结果与偏微分结果基本一致,考虑到点估计结果可能存在估计偏误问题,而偏微分估计将总效应分解为直接效应和间接效应的结果更加客观。因此,本文着重分析偏微分估计结果。

表6 SPDM模型回归结果

Table 6 Regression results of SPDM model

变量经济距离权重矩阵产业链韧性抵抗力恢复力反距离权重矩阵产业链韧性抵抗力恢复力D-0.403***-1.048***-0.076**-0.137***-1.005***-0.029W×D2.887***1.391***0.594***1.889***2.508**2.856***直接效应-0.377***-1.011***-0.048*-0.116***-1.029***-0.027间接效应3.102***1.514***0.909***2.882***3.339*5.956***总效应2.725***0.502***0.861***2.766***2.3105.686***rho0.108*0.266***0.386***0.335**0.318**0.502***R20.3740.3860.4910.5090.3170.616空间效应控制控制控制控制控制控制时间效应控制控制控制控制控制控制Log-likelihood461.7781 186.8631 243.9161 568.0441 204.1781 240.942

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平上显著

在本地效应方面,RIE耦合协调度对产业链韧性、抵抗力及恢复力直接效应的估计系数分别为-0.377、-1.011、-0.048,且在1%或10%水平上显著,反映出RIE耦合协调度难以有效推动产业链抵抗力和恢复力增长从而形成“双轮制约”机制,进而对产业链韧性产生显著负向影响。可能归因于:RIE价值流的输出与当地产业结构密切相关,在政府和市场调控下,RIE价值流往往向优势产业集聚,虽增强了优势产业的恢复力,但会负向影响整体产业链恢复力。同时,地区内部RIE价值流单一,有利于相关产业集聚,但会削弱产业多样化。在空间溢出方面,RIE耦合协调度对产业链韧性、抵抗力及恢复力间接效应的估计系数分别为3.102、1.514、0.909,且均在1%水平上显著,意味着周边地区RIE协调水平的提升能够正向推动本地区产业链韧性、抵抗力及恢复力增长。原因在于:各地区资源禀赋不同,催生出不同优势产业,相邻地区的RIE价值流溢出并不相同,一方面能够催生本地区相关产业,促进产业多样化,增强产业链抵抗力;另一方面,能够丰富区域创新资源要素,有利于外部企业进入和创新产品产出,进而增强产业链恢复力。产业链韧性、抵抗力及恢复力总效应的估计系数分别为2.725、0.502、0.861,表明RIE耦合协调度对三者的正向影响主要通过空间溢出效应而非直接效应实现。反距离权重矩阵(由两城市之间地理距离的倒数构建)下的回归结果与前文表述基本一致,证明模型稳健。

3.4 时空异质性诊断

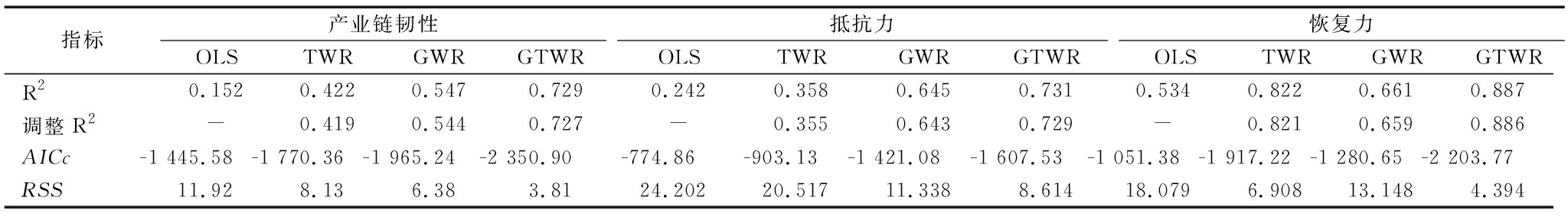

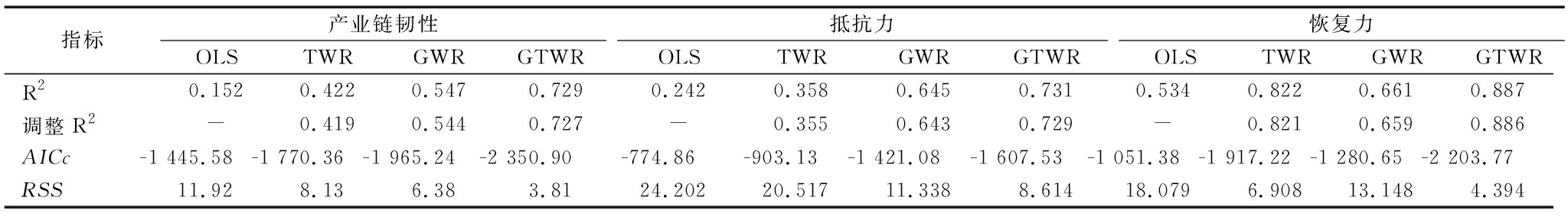

3.4.1 模型拟合优度对比

模型拟合结果见表7。GTWR模型的R2值大于OLS、TWR和GWR模型,其AICc值和RSS值明显较低,表明将时空属性相联系的GTWR模型更稳健,故选择该模型分析RIE耦合协调度对产业链韧性、抵抗力及恢复力影响的时空非平稳性。

表7 模型拟合结果比较指标

Table 7 Comparison of model fitting results

指标产业链韧性OLSTWRGWRGTWR抵抗力OLSTWRGWRGTWR恢复力OLSTWRGWRGTWRR20.1520.4220.5470.7290.2420.3580.6450.7310.5340.8220.6610.887调整R2-0.4190.5440.727-0.3550.6430.729-0.8210.6590.886AICc-1 445.58-1 770.36-1 965.24-2 350.90-774.86-903.13-1 421.08-1 607.53-1 051.38-1 917.22-1 280.65-2 203.77RSS11.928.136.383.8124.20220.51711.3388.61418.0796.90813.1484.394

注:R2越大表明模型拟合度越高,RSS、AICc越小表明模型越优,AICc相差大于3则AICc较小的模型更优

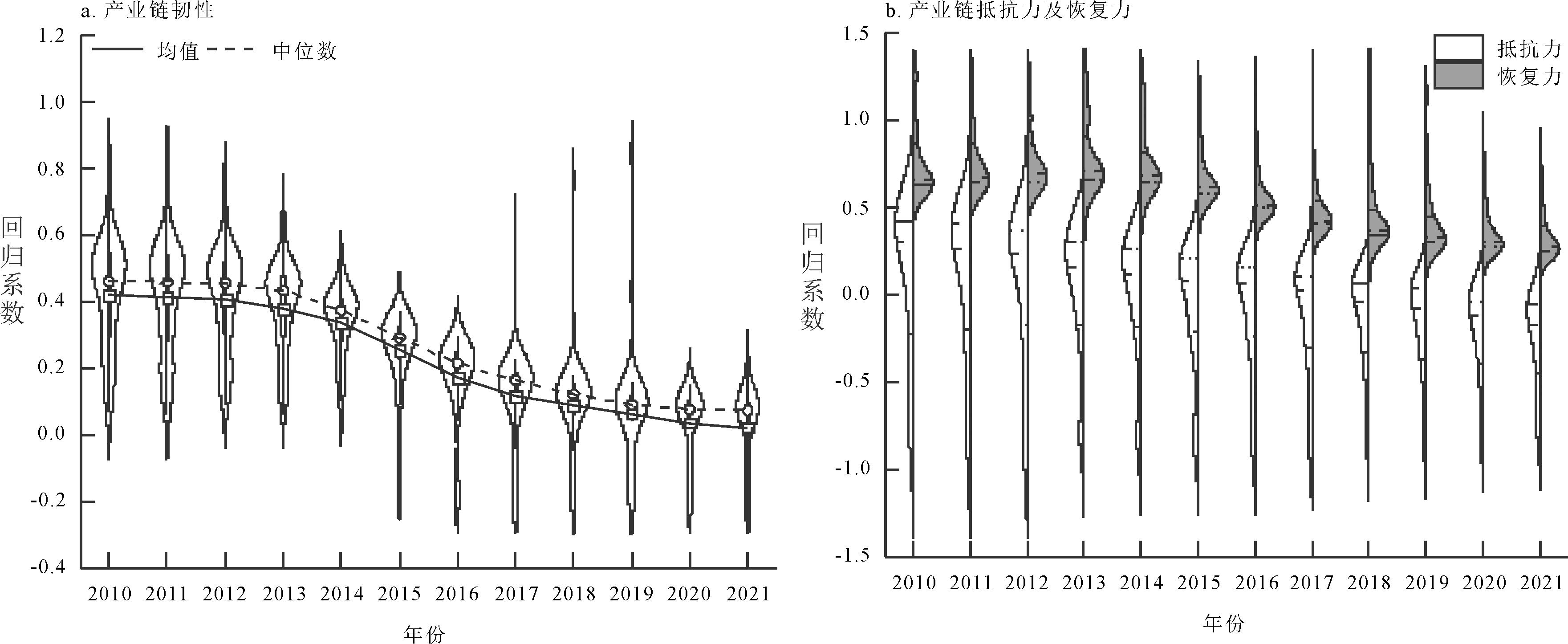

3.4.2 RIE耦合协调度影响的时间非平稳性

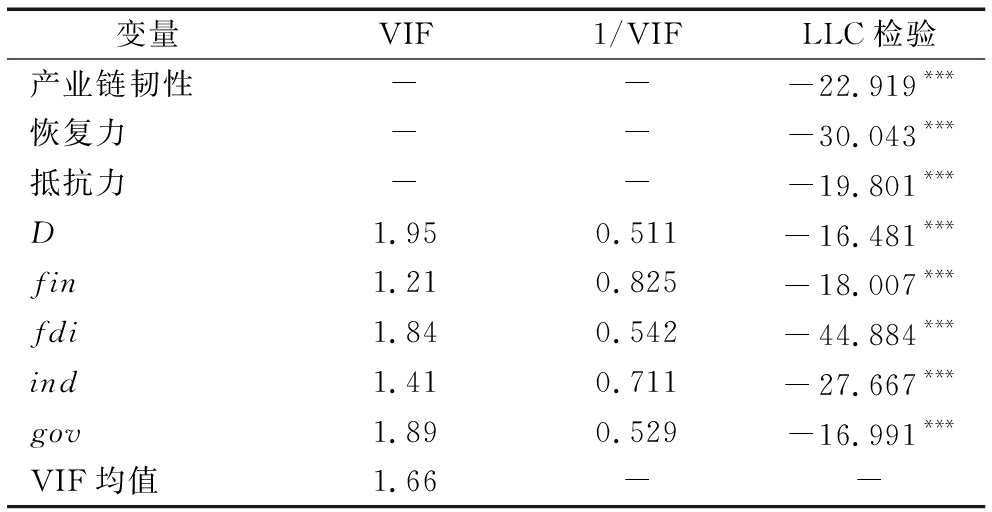

图4是2010—2021年黄河流域RIE耦合协调度对产业链韧性、抵抗力及恢复力影响的回归系数小提琴图(去除部分P-value>0.1)。结果显示,考察期内黄河流域RIE耦合协调度对产业链韧性与恢复力的正向驱动作用呈逐渐减弱态势,对产业链抵抗力的负向影响逐渐加深。2010—2014年,RIE耦合协调度在全局尺度上正向推动产业链韧性提升,2014年后部分城市表现为负向相关且负向型城市逐渐增多。对于产业链恢复力而言,RIE协调水平提升带来的创新资源要素和创新环境有利于吸引外部企业进入和科技成果产出,提高区域创新创业能力,进而正向驱动产业链恢复力增长。影响程度下降可能是因为RIE价值流集聚仅增强了优势产业的恢复力,而忽视了劣势产业恢复力的提升,从而制约区域整体产业链恢复力增长。对于产业链抵抗力而言,绝大部分城市的RIE耦合协调度与产业链抵抗力表现为负向相关,期初的回归系数均值为0.09,期末降至-0.26。原因可能是,RIE耦合协调度与产业链抵抗力间的正向溢出机制不完善,在推动产业集聚的同时,难以提高产业多样性。

3.4.3 RIE耦合协调度影响的空间非平稳性

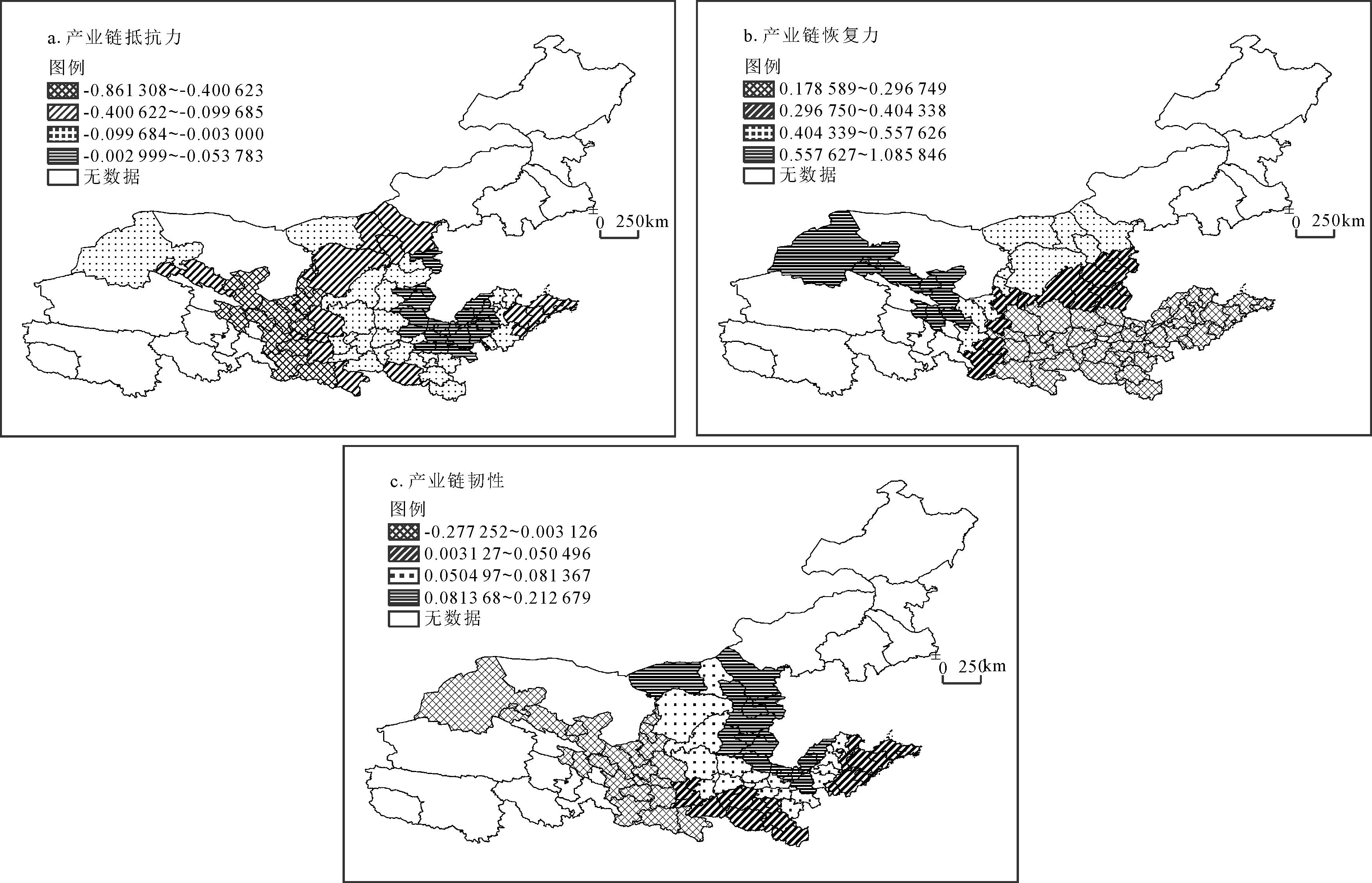

图5将2021年黄河流域RIE耦合协调度对产业链韧性、抵抗力及恢复力影响的回归系数进行可视化。结果显示,2021年RIE耦合协调度在全局尺度上正向驱动产业链恢复力增长,除对郑州、济南、太原这一三角地区的产业链抵抗力产生正向影响外,RIE耦合协调度对其它城市的产业链抵抗力均为负向影响,这归因于RIE价值流空间交互对区域内产业多样化和创新创业能力影响的两面性特征。同时,各地区迥异的资源禀赋使RIE耦合协调度对产业链抵抗力和恢复力产生异质性影响,这使得RIE耦合协调度对产业链韧性的正向影响由东向西逐级递减,对郑州、济南、太原这一三角地区产业链韧性的正向影响最大,对甘肃、宁夏及周边城市产业链韧性的影响则为负。

分地区看,上、中、下游的RIE耦合协调度对产业链抵抗力的回归系数均值分别为-0.44、-0.06、-0.03,标准偏差分别为0.27、0.11、0.07;对产业链恢复力的回归系数均值分别为0.53、0.28、0.26,标准偏差分别为0.18、0.06、0.02。这说明RIE价值流溢出造就下游地区较强的产业链抵抗力和恢复力,这可能是因为,下游地区较高水平的RIE耦合协调度所形成的虹吸效应使多种创新资源要素集聚,从而促进创新成果产出,提升区域创新能力,进而增强产业链恢复力。RIE耦合协调度对中游两省产业链抵抗力和恢复力的影响较小,原因可能是,在下游省份虹吸效应和区域协同发展战略下,部分创新资源要素被迫转移,削弱了RIE耦合协调度对产业链恢复力增长的正向影响。在抵抗力方面,陕西省在“双循环”“一带一路”“十三五”规划等政策推动下,着力推动制造业绿色转型、战略性新兴产业发展以及现代服务业发展新体系构建,一系列举措使地区内部产业体系得以完善,从而缓解RIE耦合协调度对产业链抵抗力的制约。山西省为提升产业多样性,紧抓中部崛起战略和“一带一路”机遇,积极推行煤炭行业智能化、数字化转型,主动向外生长,推动大数据、半导体、碳基新材料等战略性新兴产业发展。对于上游地区,脆弱的生态环境限制了规模产业发展和产业承载力,造成上游地区产业结构单一。加之RIE协调水平较低,对科技型企业和人才的吸引力不足,价值流输出难以形成多样化的产业体系,而RIE的运行会占据本地资源要素,从而进一步制约产业链抵抗力增长。但单一的产业结构能够集聚大量创新资源要素,在产业受到外部冲击时更容易恢复和重建。

4 结论与政策启示

4.1 结论

采用耦合协调度模型测算2010—2021年黄河流域79个地级市的RIE耦合协调度,以产业链抵抗力和恢复力表征产业链韧性,运用空间面板杜宾模型和时空地理加权回归模型深入剖析RIE耦合协调度对产业链韧性、抵抗力及恢复力的空间溢出效应及时空异质性特征,得出以下结论:第一,时序演化上,黄河流域及上、中、下游的RIE耦合协调度与产业链韧性均呈逐年上升趋势,形成下游领先、中游追赶、上游相对落后的格局。同时,绝大部分城市的RIE耦合协调度处于中、低层次。第二,空间分布上,黄河流域RIE耦合协调度与产业链韧性具有显著的正向空间相关性。LISA图显示,2010年和2021年RIE耦合协调度以高—高集聚和低—低集聚为主,产业链韧性的集聚类型变化较为明显,以高—高集聚、高—低集聚和低—低集聚为主。第三,SPDM模型的直接效应显示,RIE耦合协调度难以有效推动本地产业链抵抗力和恢复力增长从而形成“双轮制约”机制,进而负向影响产业链韧性。间接效应显示,RIE价值流的空间溢出能推动产业链韧性、抵抗力及恢复力增长。第四,时间非平稳性检验表明,考察期内RIE耦合协调度对产业链韧性和恢复力的正向驱动作用逐渐减弱,对产业链抵抗力的负向影响逐渐加强。空间非平稳性检验表明,2021年RIE耦合协调度对产业链韧性的正向影响由东到西逐级减弱,对甘肃、宁夏及周边城市的产业链韧性产生负向影响,对产业链恢复力的正向影响强度依次为上游>下游>中游,对产业链抵抗力的负向影响强度依次为上游>中游>下游。

4.2 政策启示

基于以上研究结论,并结合黄河流域生态区位的独特性提出以下建议:

(1)基于宏观视野统筹规划,提高黄河流域RIE耦合协调度和产业链韧性发展水平。各地政府要因地制宜,充分利用区域资源禀赋补齐RIE子系统短板。山东创新资源要素充裕,经济体量较大,应发挥领头羊作用,积极推动科技创新基础设施建设,在济南、青岛、烟台等城市或依托高校搭建科技创新平台,吸引科技型企业入驻,引导创新人才和资源集聚,使人才供给与市场需求相匹配。河南、山西和陕西创新资源禀赋略显不足,可通过健全教育、医疗、住房等社会福利体系,防止人才流失,完善资源配置体系,发展省域副中心城市,以提高区域整体RIE协调水平。在环境规制范围内放宽社会资本准入门槛,积极引入外部优秀企业和国际前沿产业共性技术,依据产业链发展方向部署资金链,提升产业链韧性。上游四省可构建综合性、市场化的创新融资体系,着重引进光伏、水利等新能源产业创新要素,通过引入外资和前沿技术攻关产业链关键难点。此外,对科技创新的投资力度应与地区经济体量相适应,避免资源冗余现象发生。

(2)构建全局协同发展网络,健全RIE价值流的空间溢出机制,增强其推动产业链韧性提升的动力。RIE价值流空间交互是产业链抵抗力和恢复力增长的动力,政府需做好宏观调控,确保要素全局增益型流动。考虑到城市经济辐射范围和行业壁垒的存在,以省会城市和高等院校为节点广泛承载资源要素,通过地区规上企业构建局部价值流溢出网络,在此过程中需完善产权、专利等法律法规,保障技术、信息等资源溢出的高效融通。下游地区可通过对口帮扶、共同开发等方式,打破地理区位限制,与上游省份建立直接联系,推动上游协同创新网络构建。中游省份可通过全局网络与上、下游高校建立人才联合培养、科技创新成果共享等机制,构筑共建共享的区域创新资源共同体。

参考文献:

[1] 王娟娟.双循环视角下黄河流域的产业链高质量发展[J].甘肃社会科学,2021,43(1):49-56.

[2] 王海花,周洁,郭建杰,等.区域创新生态系统适宜度、双元网络与创新绩效——一个有调节的中介[J].管理评论,2023,35(3):83-91.

[3] GRANSTRAND O, HOLGERSSON M. Innovation ecosystems: a conceptual review and a new definition[J].Technovation,2020,90(2):1-12.

[4] 孙丽文,李跃.京津冀区域创新生态系统生态位适宜度评价[J].科技进步与对策,2017,34(4):47-53.

[5] 吴洁,刘灿,盛永祥,等.中国海洋创新生态系统协同发展测度与效应检验[J].统计与决策,2023,39(8):96-101.

[6] WU Y X, YANG S S, LIU F N, et al. The security and driving factors of the innovative ecosystem: evidence from the Yellow River Basin[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health,2023,20(3):2482.

[7] 孙艳艳,苗润莲,李梅,等.京津冀创新生态系统资源整合模式、路径和机制研究[J].中国科技论坛,2020,36(6):112-122.

[8] ROBERTSON J, CARUANA A, FERREIRA C. Innovation performance: the effect of knowledge-based dynamic capabilities in cross-country innovation ecosystems[J]. International Business Review,2023,32(2):101866.

[9] 武翠,谭清美.基于生态位适宜度的区域创新生态系统与产业协同集聚研究[J].科技管理研究,2021,41(3):1-9.

[10] LIANG L, LI Y. How does government support promote digital economy development in China? the mediating role of regional innovation ecosystem resilience[J]. Technological Forecasting &Social Change,2023,188(3):122328.

[11] REGGIANI A, GRAAFF T D, NIJKAMP P. Resilience:an evolutionary approach to spatial economic systems[J].Networks and Spatial Economics,2002,2(2):211-229.

[12] BROWN L,GREENBAUM R T.The role of industrial diversity in economic resilience:an empirical examination across 35 years [J].Urban Studies,2017,54(6):1347-1366.

[13] 陈晓东,刘洋,周柯.数字经济提升我国产业链韧性的路径研究[J].经济体制改革,2022,40(1):95-102.

[14] MARTIN R.Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks[J].Journal of Economic Geography,2012,12(1):1-32.

[15] 李胜会,戎芳毅.知识产权治理如何提升产业链韧性——基于国家知识产权示范城市政策的实证检验[J].暨南学报(哲学社会科学版),2022,44(5):92-107.

[16] 蔡乌赶,许凤茹.中国工业韧性的测度及时空演变特征研究[J].经济体制改革,2022,40(6):90-97.

[17] 卫彦琦.数字金融对产业链韧性的影响[J].中国流通经济,2023,37(1):71-82.

[18] 肖兴志,李少林.大变局下的产业链韧性:生成逻辑、实践关切与政策取向[J].改革,2022,39(11):1-14.

[19] RUAN S, CHOI S B. The technological innovation effect of industrial chain under the 'double cycle' pattern in the post epidemic era[J]. International Journal of Technology Management,2023,91(1):68-81.

[20] 李萌,何宇,潘家华.“双碳”目标、碳税政策与中国制造业产业链韧性[J].中国人口·资源与环境,2022,32(9):22-34.

[21] LIN B Q, TENG Y Q. Decoupling of economic and carbon emission linkages: evidence from manufacturing industry chains[J]. Journal of Environmental Management,2022,322(15):116081.

[22] 王泽宇,唐云清,韩增林,等.中国沿海省份海洋船舶产业链韧性测度及其影响因素[J].经济地理,2022,42(7):117-125.

[23] 孟祺.链长制与产业链韧性:基于多期DID的实证检验[J].新疆社会科学,2023,33(1):55-64.

[24] DAI R C, ZHU Z K, ZHANG X B. Index of regional innovation and entrepreneurship in China (IRIEC) [DB/OL].Peking University Open Research Data Platform.(2021-12-17)[2023-04-30].https://doi.org/10.18170/DVN/NJIVQB.

(责任编辑:陈 井)