0 引言

人工智能、区块链、云计算、大数据等数字技术与社会经济的深度融合,不断催生出新产品、新产业、新模式和新业态。数字创新成为时代发展主题,数字创新生态系统则为数字创新提供源头保障。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》着重指出,要“加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”,要“打造数字经济优势,充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,壮大经济发展新引擎”[1]。随着数字技术广泛应用,其与区域创新呈现出高度耦合性[2]。凭借专业优势,数字技术有助于激发创新系统活力,促进系统内部信息交流与互动。同时,数字技术在一定程度上可以降低成本,拓宽创新渠道,从而提升区域创新能力。

梳理相关文献发现,目前针对数字创新生态系统的研究尚有不足,已有研究大多是针对理论机制的探讨或是对单一变量的净效应进行衡量,且大部分使用静态截面数据,忽视了时间维度对区域创新能力的影响。区域创新能力是一个持续发展过程,其成效存在滞后现象,因此如何更好地衡量区域创新能力并突破时间盲点问题值得深入研究。鉴于此,本文基于数字创新生态系统理论,使用2017—2021年面板数据,运用动态QCA研究方法分析我国内地31个省(自治区、直辖市)的创新能力及其影响因素间的复杂因果关系,并借助组态方法,系统回答什么样的数字创新生态系统能够提高区域创新绩效的科学问题。

1 文献综述与分析框架

1.1 文献综述

创新生态系统是基于生态学理念,考察、审视并分析创新系统形成的概念谱系[3]。其最早源自Moore提出的商业生态系统,经过不断演化发展,现已成为创新领域的基础理论[4]。Adner[5]认为,创新主体间的协同共生关系对创新生态系统具有正向作用,参与者通过互动协调实现创新,共同为客户创造价值[6]。随着大数据、人工智能等数字技术发展和应用,创新生态系统表现出数字化技术扩散特征及数字化与创新生态主体行为深度融合的价值共创特征[7]。作为由不同社会与技术要素组成的新兴创新范式[8],创新生态系统将不同层面行动者与不同层面业务通过数字化联系起来[9],其涉及到多种要素,包括不同组织、技术、基础设施、知识和工具等[10],因此该系统具有创新要素数字化、参与主体虚拟化和主体关系生态化特征[11]。

当前,关于数字创新生态系统的系列问题引起学界的广泛关注与研究。其一是从该理论概念、内涵、演化过程、表现形式和治理机制等方面展开。如从数字创新的数据要素化和数字赋能角度出发,对数字创新生态系统的理论体系、概念、结构和运行机制进行阐述(布和础鲁,陈玲,2022);从表现形式上对创新导向的数字生态系统和数字赋能的创新生态系统进行界定(张超,2021);从数字创新生态系统特征及治理困境入手,构建创新生态系统治理机制(魏江,2021)。其二是对数字创新生态系统绩效或能力的实证研究,如借助层次回归分析法,对数字平台能力与制造业服务创新绩效关系的研究(廖民超,2023);使用演化博弈对多元参与主体关系及价值创造的研究(刘科文,2021;艾志红,2023)。此外,学者们还借助fsQCA分析方法探索影响区域创新能力的因素(TORRES,2021;马鸿佳,2022;杨伟,2022等)。

综上,学者们从系统概念内涵、演化过程、作用机理等方面对数字创新生态系统的探索,为之后的深入研究奠定了坚实的理论基础。但仍存在以下不足:一是传统的线性回归实证分析法聚焦单因素的净效应,忽视了多因素联动情况。二是为解决这一问题,学者们广泛使用fsQCA法进行多因素联动的组态分析,将数据导向与案例导向有机结合,但是数据大多是静态截面数据,忽视了时间维度的影响。为弥补上述缺陷,部分学者考虑使用平均化的面板数据,但本质上也是一种静态样本,无法捕捉组态和案例在时间及空间上的动态演化。鉴于此,如何破解“时间盲区”、研究数字创新生态系统对区域创新能力的影响值得深入探讨。

1.2 分析框架

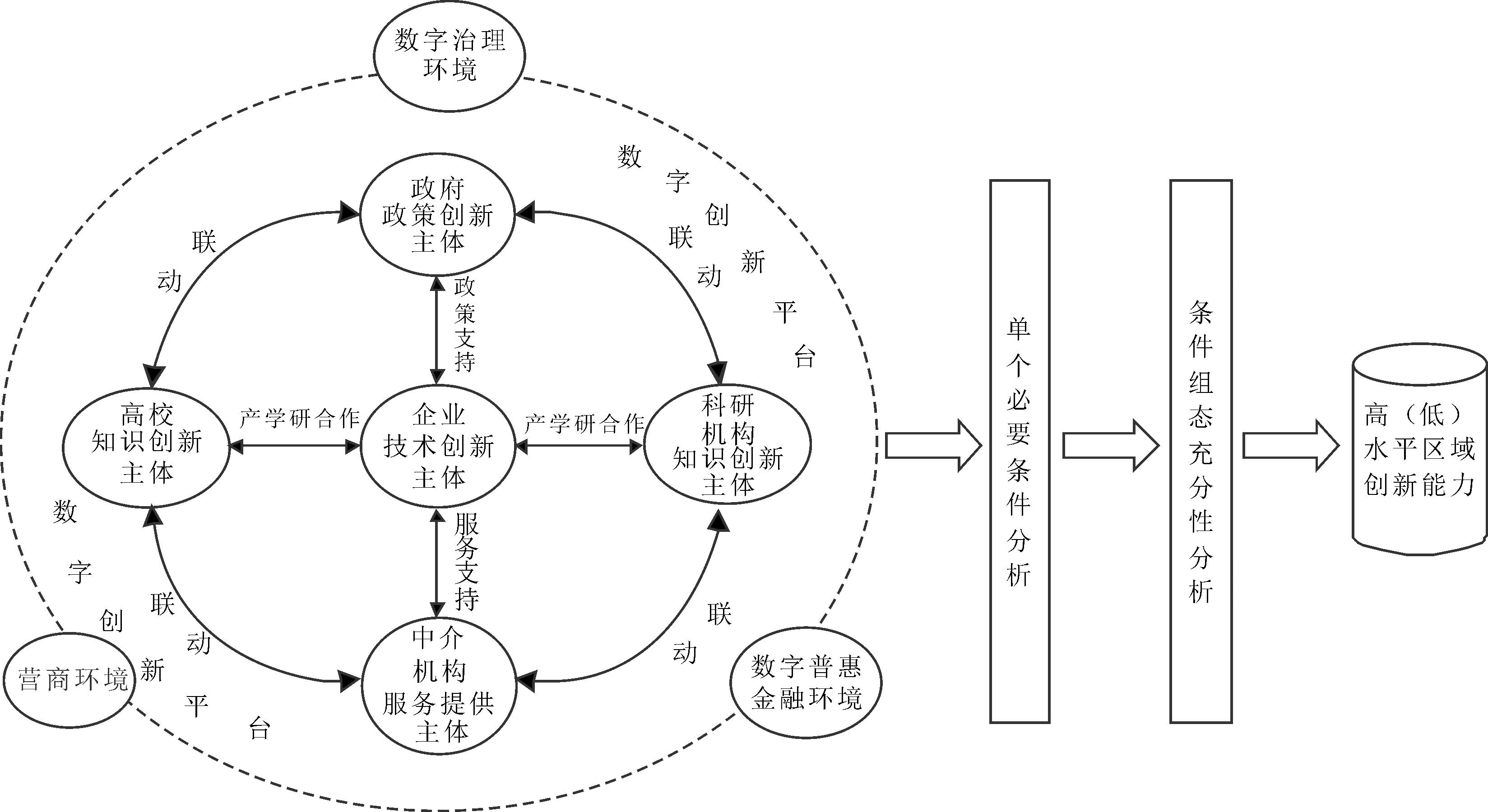

创新生态系统是一个共生耦合的参与者网络,网络中的领导者、供应商、用户、专家和监管者等组织群落利用异质性资源、能力等,实现共同价值创造[12,13]。数字技术应用使得该系统具备自成长性、创新平台化、创新分布化、收敛性、开放性和动态性等数字化特征[14]。数字创新生态系统是数字技术与创新生态系统的有机结合,反映了利用数字技术创造新产品、实现价值的组织与利益相关者之间的互动关系[15]。基于本文主要目的是探讨数字技术对创新生态系统的作用,因此主要从数字创新主体、数字创新平台和数字创新环境3个维度构建数字创新生态系统研究框架,具体见图1。

创新主体。主要包括政府、企业、高校和科研机构、中介机构。其中,政府发挥区域创新引导作用。有研究指出,政府的直接参与,如财政科技支出[16]、财政补贴[17]、科技支出等投入显著正向影响区域创新能力[18],同时,有助于缓解数字企业、高校及科研机构的资金约束,推动试验发展研究,从而提高区域创新绩效。此外,政府还可以通过强有力的知识产权保护,营造有序的知识创新环境。当企业权利受到侵害时能够获得及时、有效的保护,打消其创新顾虑,激发企业创新意愿,从而提高区域创新绩效[19]。企业作为创新主体,承担着具体的创新活动,包括技术、产品、服务的创新、开发以及升级等。其中,关键因素是企业内部科研力量的投入,如人员数量、科研资金等,这些资源是企业数字化创新的基础。高校和科研机构作为知识创新主体,通过知识溢出带动区域发展,如以人才、技术输出促进区域循环,实现整体效益最大化[20]。上述主体一方面在政府政策引导下积极发挥基础研究优势,另一方面与企业联动,为企业培养和储备创新人才。中介机构作为提供专业服务的组织,与其他参与者保持广泛联系,为不同主体间互动提供桥梁,帮助企业建立正式或非正式联系以获得各种关键的无形资源,例如金融资源、供应商资源、客户资源和政府资源等。本研究中的中介机构主要是指科技企业孵化器,该组织为科技企业创新发展提供专业咨询和服务,对区域创新能力提升有着重要作用。

数字创新平台。数字生态系统中的创新主体通过创新平台进行信息连接、交互,是系统内创新主体进行创新活动的硬性基质。已有研究指出,较为完善的数字化基础设施有助于加速区域数字创新生态系统人力资本积累、加速金融产业发展、促进相关产业转型升级,提升区域创新效能[21,22]。良好的创新基础设施环境既是系统吸引创新资源流入的重要引力,也是知识流动的重要载体[23]。因此,在参考既有研究基础上,本文主要从数字基础设施、大数据发展基础两个角度测度数字创新平台,主要选取移动电话普及率、互联网普及率、互联网宽带接入端口数量、大数据发展指数等指标进行衡量。

数字创新生态环境。数字创新生态环境是整个创新生态系统维系的基础,且该生态系统边界是开放的。本文主要选取数字治理环境、数字普惠金融环境和营商环境3个分指标进行衡量。其中,“数字技术+治理”有助于显著提升数字创新生态系统中政务服务平台集约化水平及政务服务供给水平,是区域中重要的数字生态环境组成[24]。研究发现,数字金融发展对区域创新能力提升具有显著促进作用[25]。因此,本文选取北京大学数字普惠金融指数衡量区域数字普惠金融环境。有研究证明,良好的营商环境会显著提升区域创新能力,因此选取营商环境报告中的综合指数衡量区域营商环境[26,27]。

2 研究设计

2.1 研究方法

传统QCA方法在理论构建中存在静态性和不饱和问题,加之分析工具的桎梏,在多因素联动分析中大多使用静态截面数据,存在时间盲区问题,即忽视了时间对条件组态的影响[28]。由于区域创新能力发展是一个持续过程,且多元主体参与、多要素投入的创新生态系统建设对区域创新能力的影响具有时滞性(高霞等,2022),仅依靠截面数据,并不能充分解释其间的因果关系及与时间的联动关系。基于此,本研究选用动态QCA方法,并参考既有研究,借助编程工具对面板数据进行处理和分析,探索数字创新生态系统中各要素变量对区域创新能力的影响以及时间效应下的组态变化。相比于传统QCA方法,动态QCA可以通过汇总一致性、组内一致性、组间一致性、汇总覆盖度、组间覆盖度和组内覆盖度等指标精准分析不同案例间和同一案例内条件组态结果及其变化[28],并借助一致性调整距离捕捉组态在时间与空间维度的细微变化[29]。

2.2 样本选择与数据来源

本研究选取我国内地31个省域作为样本,从数字创新主体、数字创新平台以及数字创新生态环境3个层面选取9个指标,分析数字创新生态系统对区域创新能力的影响路径。选择省域作为样本基础单位,一方面是因为区域创新需要大量资源投入,地市级或县市资源有限,不能充分体现一个地区的创新能力;另一方面,省级区域数据相对全面,大部分报告也是以省域为单位,因此可以借助各省域统计年鉴收集数据,从而降低数据缺失带来的偏差,而QCA方法也适合对中小样本数据进行分析。

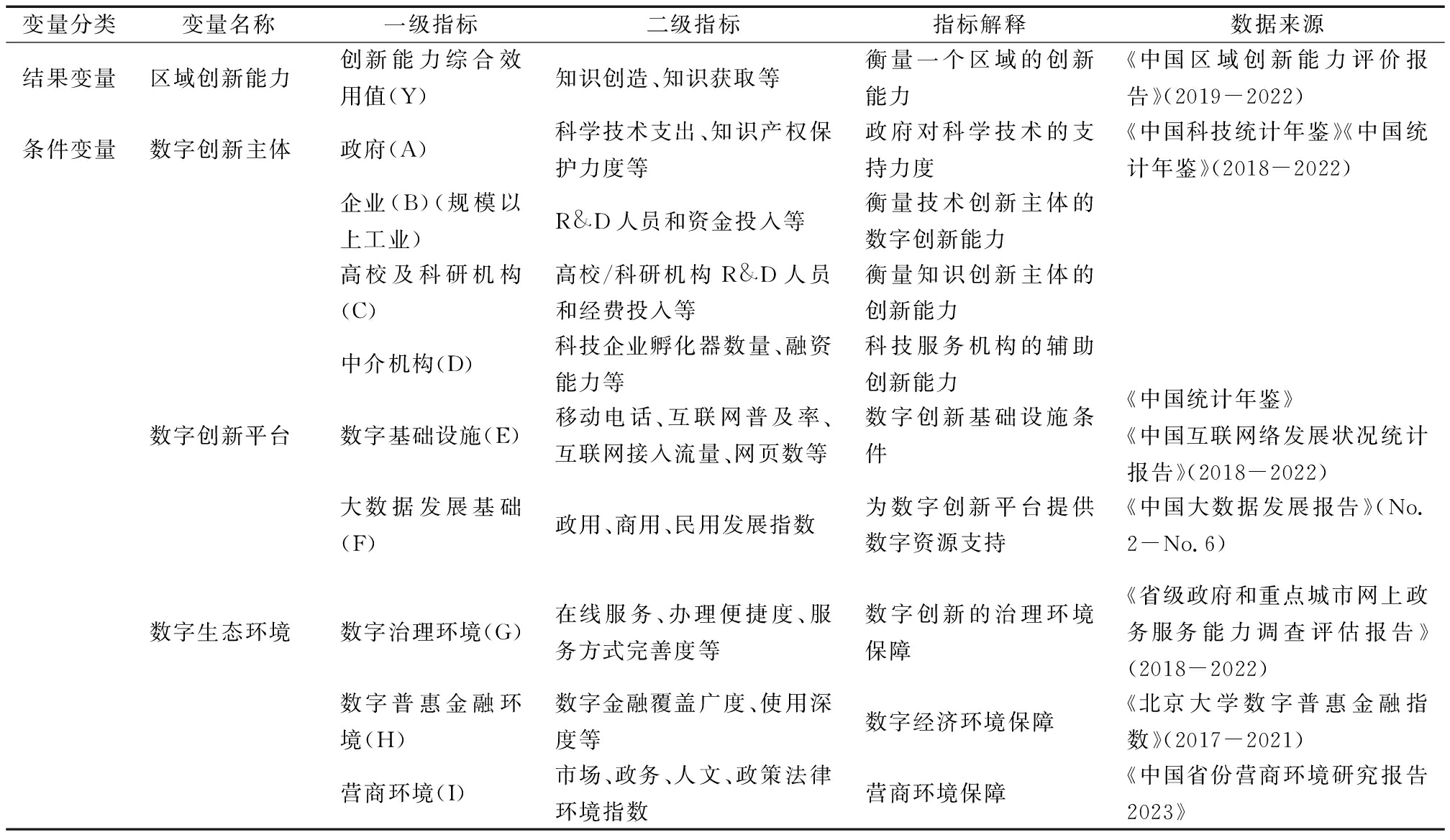

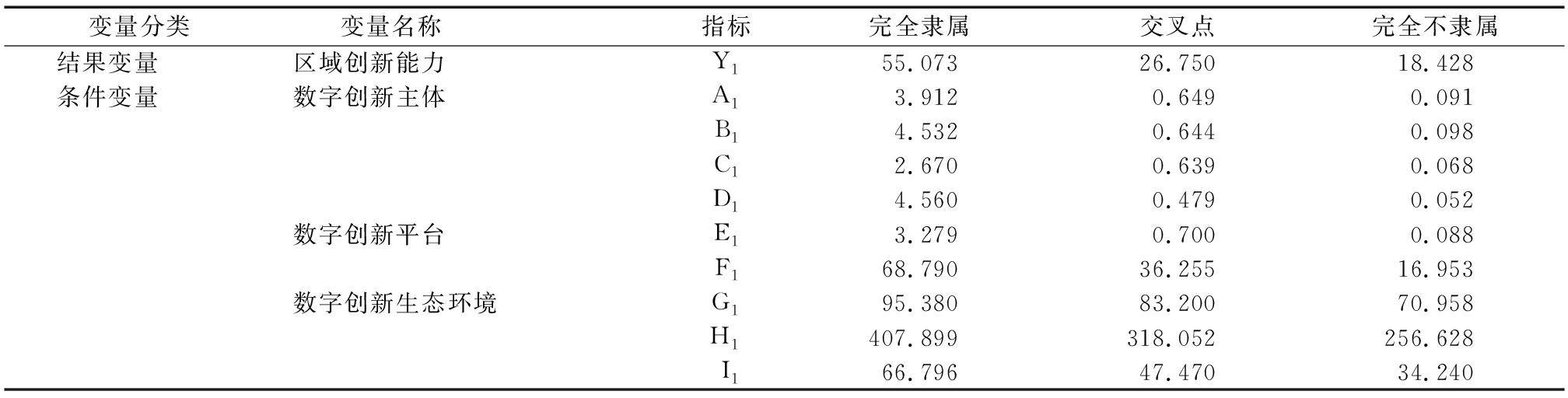

鉴于数字创新生态系统对区域创新能力的影响研究尚不丰富,对该系统中政府、企业、高校等创新主体的衡量还缺乏成熟的理论标准支持。因此,在借鉴前人研究基础上,本文重点参考《中国区域创新能力评价报告》中的评估体系,对数字创新生态系统要素指标进行拓展。其中,结果变量选择《中国区域创新能力评价报告》中的综合指标“区域创新能力”,采用报告中的“创新能力综合效用值”进行衡量,而综合效用值是由5个二级指标按照一定权重计算而得。与之相似,本研究其它变量指标也进行多层级筛选,这些数据来自《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》等权威报告,具体变量见表1。

表1 变量说明及数据来源

Table 1 Description of variables and data sources

变量分类变量名称一级指标二级指标指标解释数据来源结果变量区域创新能力创新能力综合效用值(Y)知识创造、知识获取等衡量一个区域的创新能力《中国区域创新能力评价报告》(2019-2022)条件变量数字创新主体政府(A)科学技术支出、知识产权保护力度等政府对科学技术的支持力度《中国科技统计年鉴》《中国统计年鉴》(2018-2022)企业(B)(规模以上工业)R&D人员和资金投入等衡量技术创新主体的数字创新能力高校及科研机构(C)高校/科研机构R&D人员和经费投入等衡量知识创新主体的创新能力中介机构(D)科技企业孵化器数量、融资能力等科技服务机构的辅助创新能力数字创新平台数字基础设施(E)移动电话、互联网普及率、互联网接入流量、网页数等数字创新基础设施条件《中国统计年鉴》《中国互联网络发展状况统计报告》(2018-2022)大数据发展基础(F)政用、商用、民用发展指数为数字创新平台提供数字资源支持《中国大数据发展报告》(No.2-No.6)数字生态环境数字治理环境(G)在线服务、办理便捷度、服务方式完善度等数字创新的治理环境保障《省级政府和重点城市网上政务服务能力调查评估报告》(2018-2022)数字普惠金融环境(H)数字金融覆盖广度、使用深度等数字经济环境保障《北京大学数字普惠金融指数》(2017-2021)营商环境(I)市场、政务、人文、政策法律环境指数营商环境保障《中国省份营商环境研究报告2023》

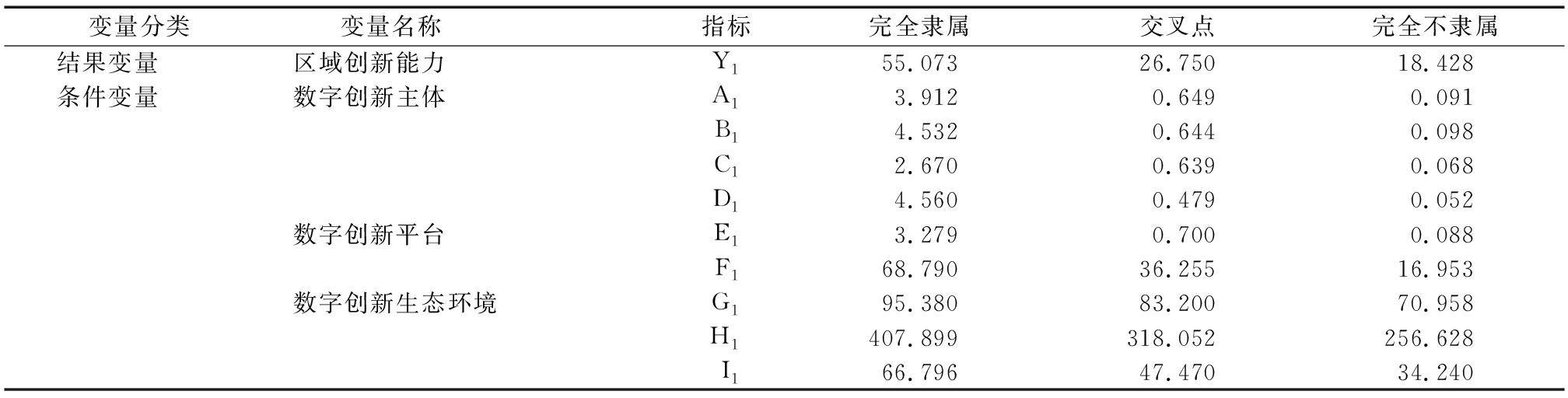

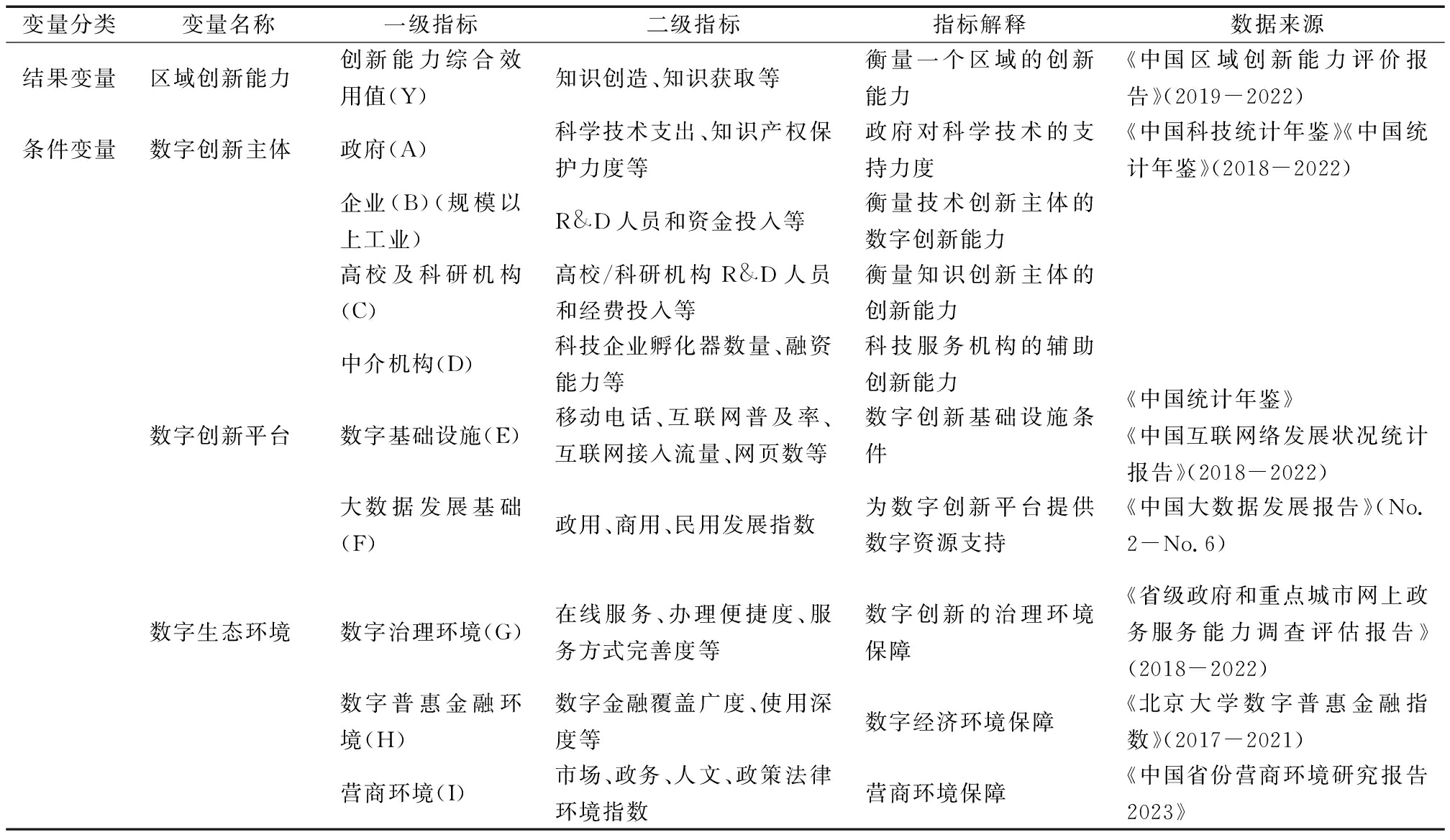

2.3 标准化处理与数据校准

因数据单位不统一,为了保证研究结果的客观性,需要对收集到的二手数据进行均值化处理,即将变量原始数值除以变量均值以进行压缩处理并保留数据特征。利用熵值法确定变量中的二级指标权重,并进行变量综合指数计算。其中,创新能力综合效用值、大数据发展基础、数字治理环境、数字普惠金融环境以及营商环境变量直接选择原始报告中的综合指数。在此基础上,借助Excel确定标准化处理后各数据隶属度锚点,设置完全隶属=95%,交叉点=50%,完全不隶属=5%,将变量校准为[0,1]内的数据集合,具体校准值见表2。

表2 变量校准

Table 2 Calibration of variables

变量分类变量名称 指标完全隶属交叉点完全不隶属结果变量区域创新能力Y155.07326.75018.428条件变量数字创新主体A13.9120.6490.091B14.5320.6440.098C12.6700.6390.068D14.5600.4790.052数字创新平台E13.2790.7000.088F168.79036.25516.953数字创新生态环境G195.38083.20070.958H1407.899318.052256.628I166.79647.47034.240

3 数据分析与实证结果

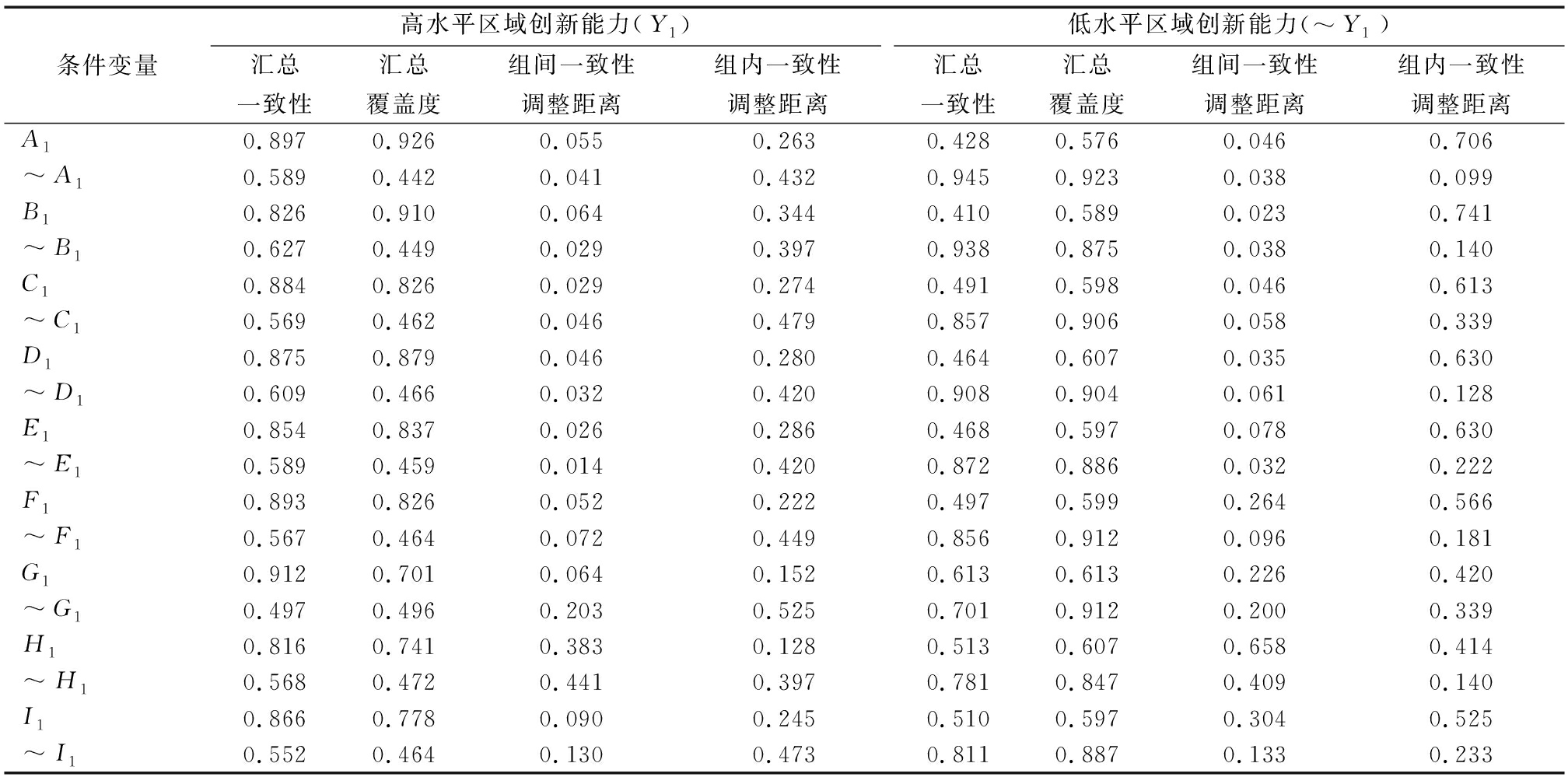

3.1 单个条件必要性分析

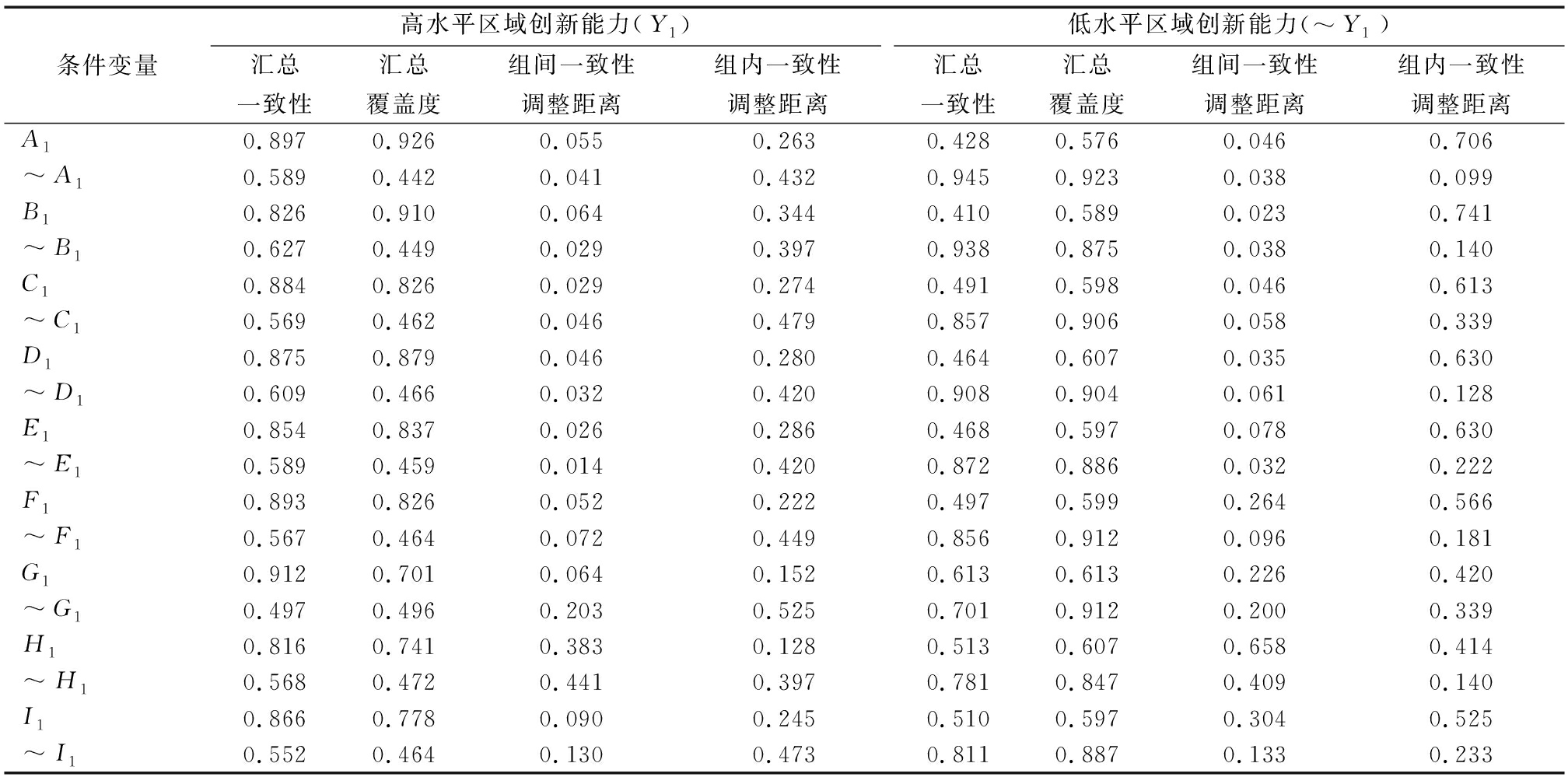

与传统QCA检验必要条件的步骤类似,借助一致性水平和覆盖度两个指标对单个条件变量是否构成充分或必要条件进行验证。一般认为,当一致性介于0.8~0.9之间时,X是Y的一个充分条件;当一致性大于0.9时,则X是Y的一个必要条件。在QCA面板数据分析中,当调整距离小于0.2时,汇总一致性精确度更高,对判断结果的支撑性更强[30]。当调整距离大于0.2时,需进一步研究条件必要性。表3结果显示,在高水平区域创新能力中,“数字治理环境(G1)”的汇总一致性大于0.9,且汇总覆盖度远大于0.5,是构成高水平区域创新能力的必要条件,其它条件变量均低于判断标准,不构成必要条件。在低水平区域创新能力中,低政府参与(~A1)、低企业参与(~B1)和低中介机构参与(~D1)的汇总一致性大于0.9,且条件变量的汇总覆盖度也大于0.5,因此上述因素是导致低水平区域创新能力的必要条件,但这里的“高水平”和“低水平”并非绝对意义上互斥的两个方面。

表3 必要条件分析

Table 3 Analysis of necessary conditions

条件变量高水平区域创新能力(Y1)汇总一致性汇总覆盖度组间一致性调整距离组内一致性调整距离低水平区域创新能力(~Y1)汇总一致性汇总覆盖度组间一致性调整距离组内一致性调整距离A10.8970.9260.0550.2630.4280.5760.0460.706 ~A10.5890.4420.0410.4320.9450.9230.0380.099 B10.8260.9100.0640.3440.4100.5890.0230.741 ~B10.6270.4490.0290.3970.9380.8750.0380.140 C10.8840.8260.0290.2740.4910.5980.0460.613 ~C10.5690.4620.0460.4790.8570.9060.0580.339 D10.8750.8790.0460.2800.4640.6070.0350.630 ~D10.6090.4660.0320.4200.9080.9040.0610.128 E10.8540.8370.0260.2860.4680.5970.0780.630 ~E10.5890.4590.0140.4200.8720.8860.0320.222 F10.8930.8260.0520.2220.4970.5990.2640.566 ~F10.5670.4640.0720.4490.8560.9120.0960.181 G10.9120.7010.0640.1520.6130.6130.2260.420 ~G10.4970.4960.2030.5250.7010.9120.2000.339 H10.8160.7410.3830.1280.5130.6070.6580.414 ~H10.5680.4720.4410.3970.7810.8470.4090.140 I10.8660.7780.0900.2450.5100.5970.3040.525 ~I10.5520.4640.1300.4730.8110.8870.1330.233

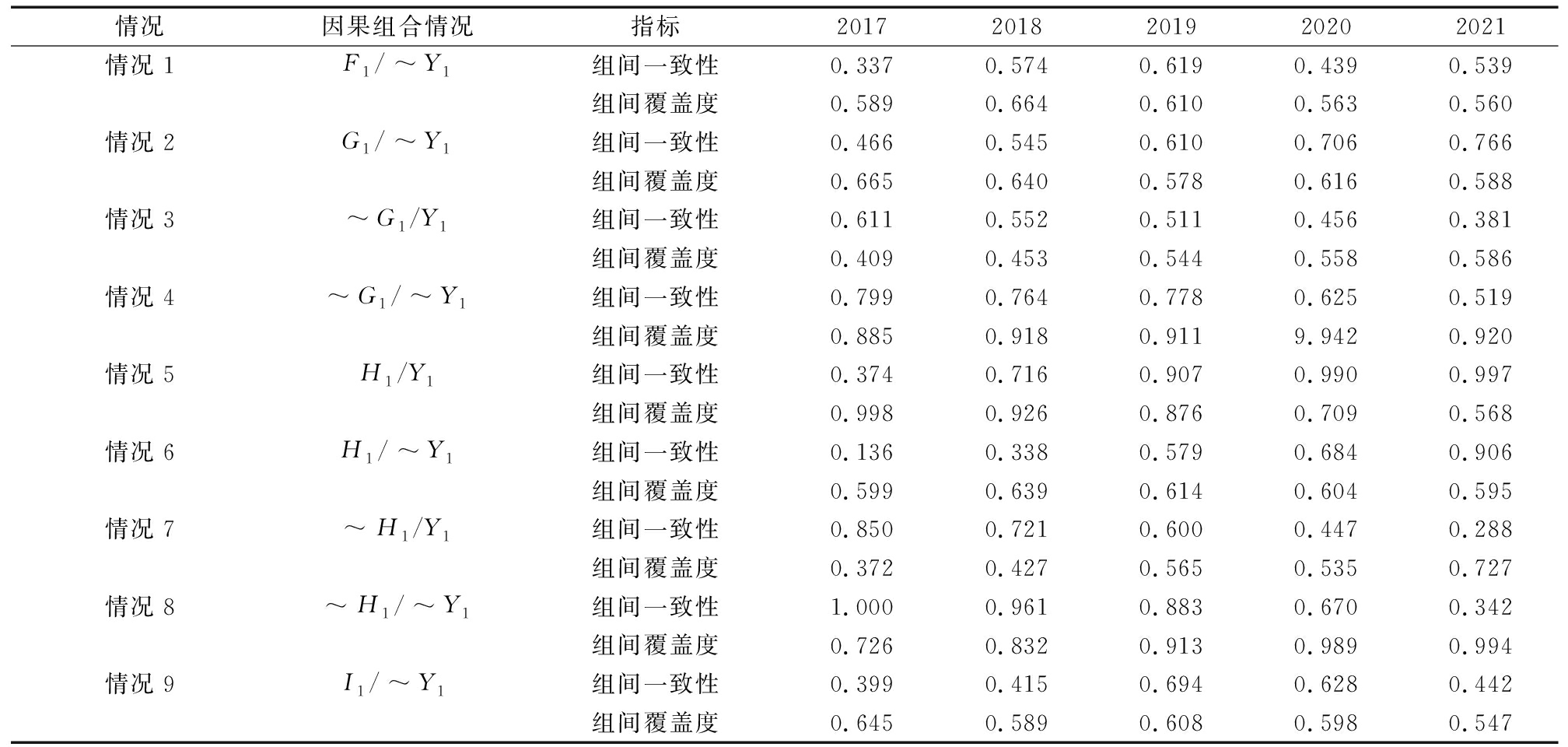

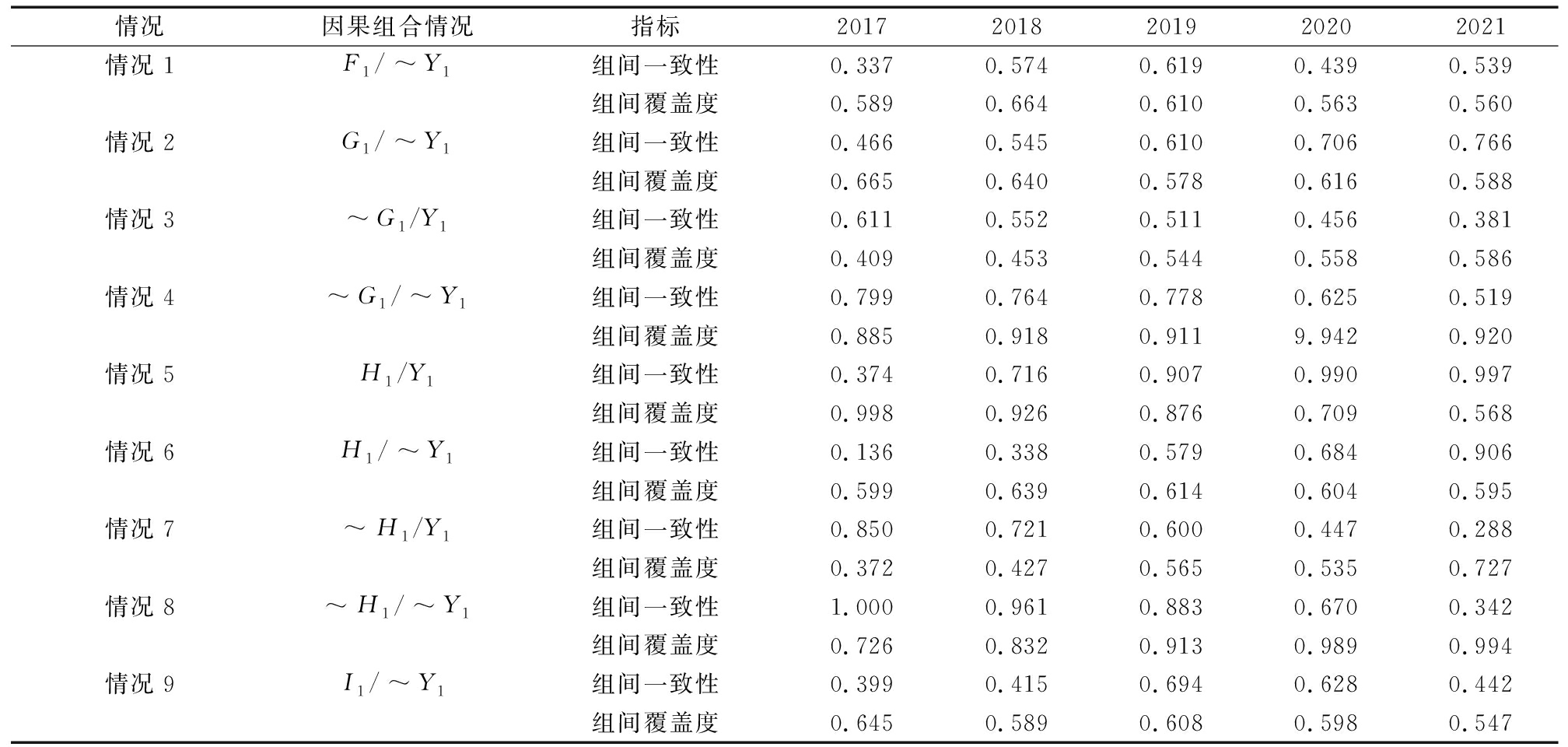

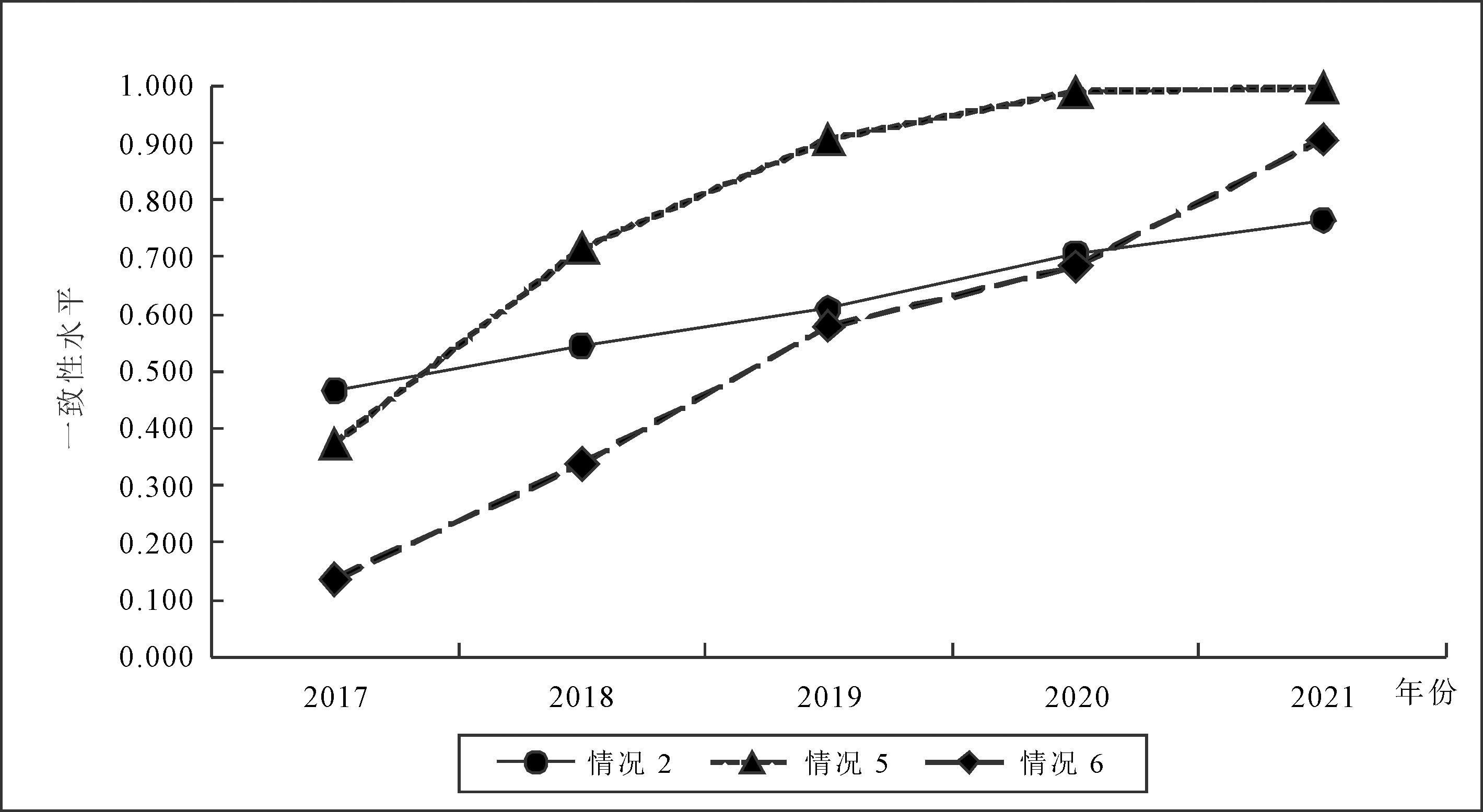

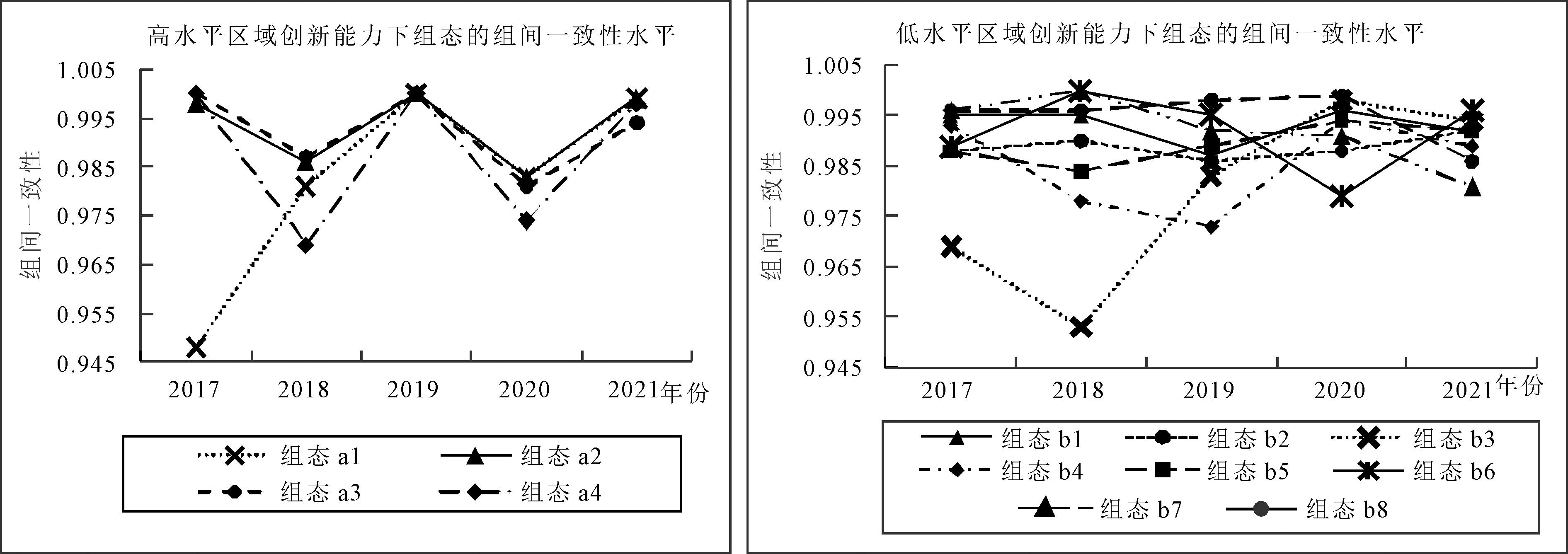

进一步对组间一致性调整距离大于0.2的因果关系组合进行分析,如表4所示。结果显示:首先,情况1-4、7和9中的组间一致性水平均小于0.9,故不存在必要性关系;其次,情况5虽然在2019-2021年的一致性大于0.9,且覆盖度也大于0.5,但借助X-Y散点图检验发现,该条件变量未通过必要条件检验[31,32];类似地,如图2所示,通过绘制2021年情况6和2017-2018年情况8的散点图发现,条件变量也未通过必要性检验。最后,由图3所示的情况2、5、6的组间一致性水平变化可以发现,随着数字技术更迭、数字经济发展,各省域对数字治理和数字普惠金融的关注度越来越高,其必要性程度呈现显著上升趋势,这也印证了之前研究中提出的数字治理环境、数字普惠金融在提升区域创新能力中发挥重要作用的结论[33,34],但与之前的研究相比,本研究从时间效应维度揭示数字普惠金融变化趋势,不仅丰富了该领域理论研究,也为促进区域创新能力提升提供了支撑依据。

表4 组间一致性调整距离大于0.2的因果组合情况

Table 4 Causal combinations with inter-group consistency-adjusted distances greater than 0.2

情况因果组合情况指标20172018201920202021情况1F1/~Y1组间一致性0.337 0.574 0.619 0.439 0.539 组间覆盖度0.589 0.664 0.610 0.563 0.560 情况2G1/~Y1组间一致性0.466 0.545 0.610 0.706 0.766 组间覆盖度0.665 0.640 0.578 0.616 0.588 情况3~G1/Y1组间一致性0.611 0.552 0.511 0.456 0.381 组间覆盖度0.409 0.453 0.544 0.558 0.586 情况4~G1/~Y1组间一致性0.799 0.764 0.778 0.625 0.519 组间覆盖度0.885 0.918 0.911 9.942 0.920 情况5H1/Y1组间一致性0.374 0.716 0.907 0.990 0.997 组间覆盖度0.998 0.926 0.876 0.709 0.568 情况6H1/~Y1组间一致性0.136 0.338 0.579 0.684 0.906 组间覆盖度0.599 0.639 0.614 0.604 0.595 情况7~H1/Y1组间一致性0.850 0.721 0.600 0.447 0.288 组间覆盖度0.372 0.427 0.565 0.535 0.727 情况8~H1/~Y1组间一致性1.000 0.961 0.883 0.670 0.342 组间覆盖度0.726 0.832 0.913 0.989 0.994 情况9I1/~Y1组间一致性0.399 0.415 0.694 0.628 0.442 组间覆盖度0.645 0.589 0.608 0.598 0.547

3.2 条件组态充分性分析

QCA方法的核心是分析不同条件组合对结果变量的影响,而条件组态充分性的一致性水平是重要判断标准。在不同的研究问题中选择标准不同,一般设置大于等于0.75。参照先前研究并结合实际情况,最终选择一致性阈值为0.80,频数阈值为1,PRI阈值为0.75,构建真值表,该模型覆盖了155个案例样本。为了充分展现组态多样性特征,同时,基于必要条件分析结果,在组态充分性分析过程中预设一些变量方向,即在高水平区域创新能力中将条件变量A1、D1、G1设置为“1”,表示存在;其它变量设置为“-”,表示不确定;在低水平区域创新能力中将B1、D1条件变量设置为“0”,表示不存在。借助R软件进行处理后,最终得到相应中间解和简约解。

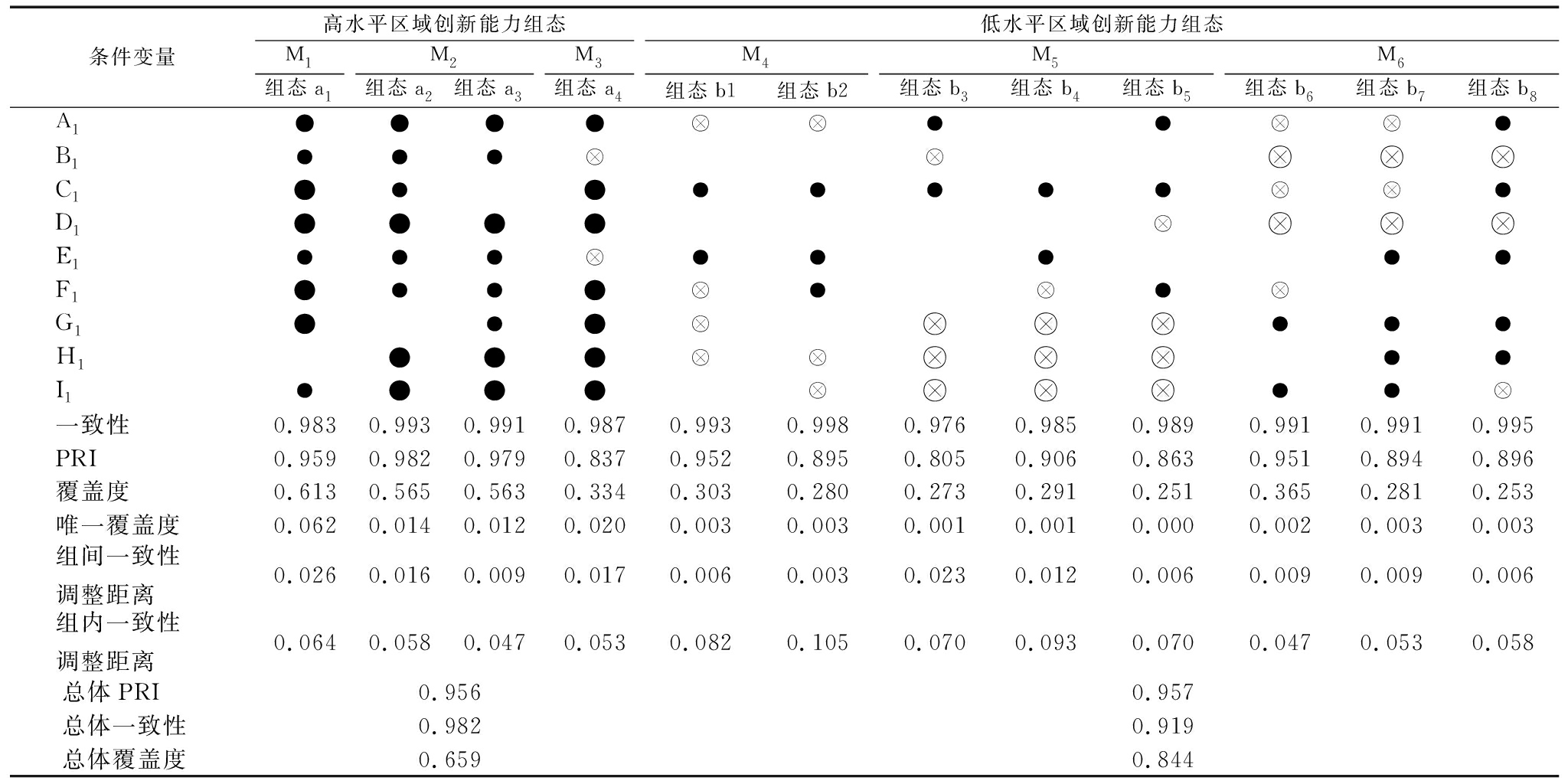

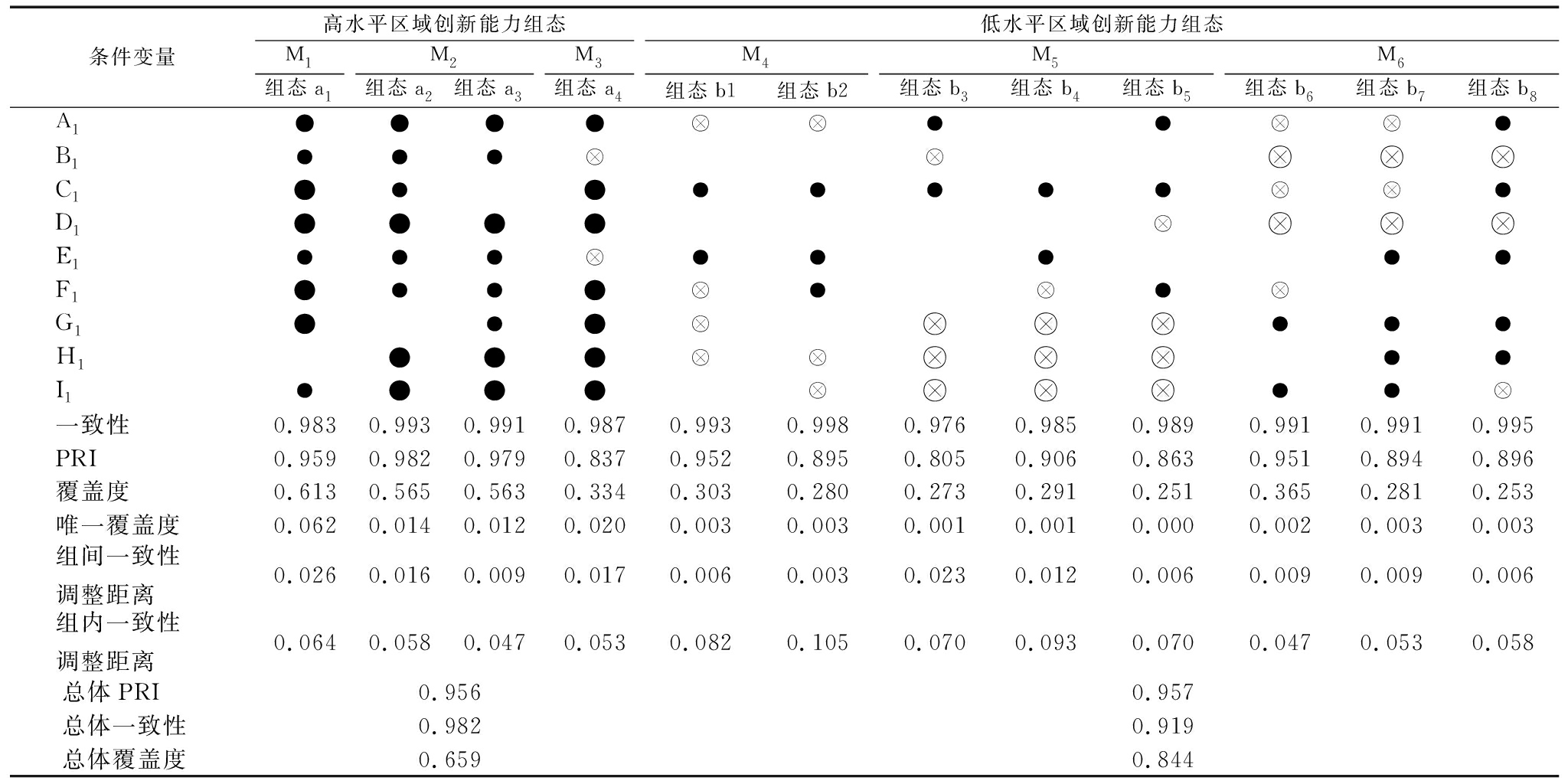

以中间解为主,简约解为辅,寻找符合条件的组态路径,考虑到因素非对称性问题,分别对高、低水平区域创新能力进行组态分析,具体见表5。结果显示,获得高水平区域创新能力有4条组态路径,可以分为3种类型;获得低水平区域创新能力共有16条组态路径,其中,有4条组态路径中的案例无效,有4条组态路径中的条件变量大部分为缺失状态,且案例主要集中分布在西藏、新疆、云南、内蒙古和青海等西部地区。为更好地体现组态特征,本研究选取剩余8条路径进行讨论。同样,按条件变量分布特点,将低水平区域创新能力中的8条组态划分为3种类型。

表5 区域创新能力组态分析结果

Table 5 Configuration analysis of regional innovation capability

条件变量高水平区域创新能力组态M1组态a1M2组态a2组态a3M3组态a4低水平区域创新能力组态M4组态b1组态b2M5组态b3组态b4组态b5M6组态b6组态b7组态b8A1●●●●●●●B1●●●C1●●●●●●●●●D1●●●●E1●●●●●●●●F1●●●●●●G1●●●●●●H1●●●●●I1●●●●●●一致性0.9830.9930.9910.9870.9930.9980.9760.9850.9890.9910.9910.995PRI0.9590.9820.9790.8370.9520.8950.8050.9060.8630.9510.8940.896覆盖度0.6130.5650.5630.3340.3030.2800.2730.2910.2510.3650.2810.253唯一覆盖度0.0620.0140.0120.0200.0030.0030.0010.0010.0000.0020.0030.003组间一致性调整距离0.0260.0160.0090.0170.0060.0030.0230.0120.0060.0090.0090.006组内一致性调整距离0.0640.0580.0470.0530.0820.1050.0700.0930.0700.0470.0530.058总体PRI0.9560.957总体一致性0.9820.919总体覆盖度0.6590.844

注:●表示核心条件存在,●表示边缘条件存在;⊗表示核心条件缺失,⊗表示边缘条件缺失;空白表示条件无论是否缺失都可以

3.2.1 汇总结果分析

通过表5可以看出,高、低水平区域创新能力整体解的一致性分别为0.982、0.919,远大于标准值0.75,且总体覆盖度也满足判断标准。同时,单个组态路径的组间一致性调整距离和组内一致性调整距离均低于0.2,表明总体路径具有较高解释力,生成的组态是高、低水平区域创新能力的充分条件。分别对高、低水平区域创新能力组态进行分类,可归纳为6种模式。

(1)M1:实现高水平区域创新能力的“创新主体+创新平台”驱动型。该模型组态是a1,组态一致性为0.983,覆盖度为0.613,能够解释61.3%的案例。在该组态下政府、高校科研机构、中介机构、大数据发展基础和数字治理环境是核心变量,企业、数字基础设施和营商环境是辅助条件。其表明多元主体基于完善的数字创新平台与良好的数字创新环境协同合作,推动地区实现高水平创新能力。这也验证了先前研究中提出的“数字创新平台建设通过增强生态系统吸收整合知识、重组内外部创新资源的能力,促进创新主体生产经营网络化、平台化与智慧化”的观点(冯檬莹,2023;赵炎,2023)。

(2)M2:实现高水平区域创新能力的“创新主体+创新平台+创新环境”驱动型。该模式主要包括组态a2和a3,两个组态的一致性和覆盖度较高,可分别解释56.5%、56.3%的样本案例。在该模型中,政府、中介机构、数字普惠金融环境和营商环境均是两个组态的核心条件,企业、数字基础设施、大数据发展基础是共同的边缘条件。不同的是,组态a2强调高校科研机构的知识创新能力,组态a3关注的是数字治理环境优化。通过模型分析发现,多元创新主体在创新生态系统各司其职,依靠数字创新平台等坚实的数字基础设施以及强大的大数据能力,实现区域数据、信息的加速流动,这为多元主体创新活动增添了动力。整体来看,该模式是综合发展型,数字创新生态系统中各维度要素为高水平区域创新能力实现发挥了巨大作用。

(3)M3:实现高水平区域创新能力的“创新环境”驱动型。该模式组态为a4,组态一致性为0.987,覆盖度为0.334,可以解释33.4%的样本案例。在该组态中,政府、高校科研机构、中介机构、大数据发展基础、数字生态环境的3个变量均是核心条件。虽然在该组态下创新平台建设存在不足,但在数字生态环境三变量充分发展的背景下,加之创新主体间良性互动,仍然可实现高水平区域创新能力。这也验证了既有研究中提出的“数字创新环境的迅速变化不断激发创新主体的认知交互能力及自我增强与适应能力,从而促进区域数字创新绩效与可持续发展能力”的论断(刘景东,2023;王传征,2022)。

(4)M4:导致低水平区域创新能力的“创新主体+创新环境”限制型。该模式主要是组态b1、b2。两个组态一致性都大于0.99,且分别覆盖30.3%和28%的样本案例。该模式中创新主体参与度、创新生态环境建设存在不足,虽然大数据发展基础为区域创新提供辅助功能,但实现高水平区域创新能力仍存在较大的努力空间。

(5)M5:导致低水平区域创新能力的“创新环境”限制型。该模式主要包括组态b3、b4、b5,3个组态的一致性均大于0.97,分别可以解释27.3%、29.1%和25.1%的样本案例。该模式中,数字生态环境中的数字治理环境、数字普惠金融环境、营商环境是核心缺失条件,表明在数字治理环境、数字普惠金融环境和营商环境不佳时,其它条件变量对创新能力的改善效果不显著。这是因为,数字创新生态系统需要创新环境的“培育”,它不仅为区域创新实践提供资源投入,而且可以进一步激发创新主体活力,最终实现良性循环。因此,国家应大力推进区域数字政府建设,引导数字经济向纵深发展,并通过出台一系列规章制度深入推进“放管服”改革,打造良好的营商环境,为区域企业创新提供良好的政治、法律和市场环境。

(6)M6:导致低水平区域创新能力的“创新主体+创新平台”限制型。该模式主要包括组态b6、b7、b8,3个组态的一致性均大于0.99,且分别可以解释36.5%、28.1%和25.3%的样本案例。其中,企业、中介机构是核心缺失条件,同时,在其他创新主体参与不足和数字创新平台建设欠缺的情况下,区域创新能力呈现出低水平。该模式也与高水平区域创新能力下的M1形成鲜明对比。

通过对以上6种区域创新能力模式的分析,可以发现,在数字创新生态系统中,数字创新主体、数字创新平台建设以及数字生态环境3个维度不同变量的组合联动殊途同归。横向来看,在实现高水平区域创新能力组态中,政府、中介机构等参与主体发挥的作用越来越显著,而在低水平组态中更突出了数字创新生态环境不佳的限制作用。这为提升区域创新能力提供了有益借鉴——是否存在一些具有替代效应的条件组合,当某省域不满足某维度条件时,可以从替代变量角度出发,实现高水平区域创新能力。

3.2.2 组间结果分析

为改善传统QCA组态中的时间盲区问题,借助组间一致性探讨组态时间效应。如图4所示,生成的12个组态的组间一致性都大于0.90,大于一致性判断标准0.75;同时,计算组间一致性调整距离,结果都小于0.2,表明上述组态不存在明显的时间效应。进一步对每个组态变化进行研究,发现,2017-2021年所有组态一致性水平在0.94~1.00之间波动,且高水平的4个组态和低水平的组态b6、b7在2020年出现显著下降趋势。思考其背后的原因,可能是因为受新冠疫情影响,企业、高校科研机构以及中介服务机构参与度不高,政府关注点也更多地放在疫情防控上,区域创新环境受到暂时冲击,尤其是国内外市场面临巨大压力。但该现象产生并不影响组态整体解释力度,对于正常的区域创新能力衡量仍具有参考价值。

3.2.3 组内结果分析

在高水平区域创新能力和低水平区域创新能力两组数据中,12个组态的组内一致性调整距离均小于0.2,说明每个组态的解释力度在各省域不存在显著差异。通过对每个组态的有效案例进行统计分析,发现:高水平组态案例大致可以分为4个梯度,以北京市、江苏省、广东省为主的卓越型;以上海市、浙江省为主的优秀型;以安徽省、山东省为主的良好型;以及以四川、湖北、河南为主的普通型,且高水平案例大多集中于中、东部经济发达地区;低水平组态案例主要集中在陕西、湖南、天津、重庆等偏中西部地区。案例的差异化分布也反映出我国区域创新能力发展不平衡的现实,引发对提升区域创新能力、改善发展不平衡问题的深入思考。

以处于高水平区域创新能力卓越组的广东省为例,自2017年以来,广东省已连续6年稳居全国区域创新能力首位。广东深入贯彻落实创新驱动发展战略,以科技创新为引领,推动经济高质量发展。依托优越的地理位置,以粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设为契机,破除体制机制藩篱,以改革激发创新活力,强化战略科技力量和关键核心技术攻关。从基础指标上看,政府研发投入、知识产权保护力度、规模以上企业研发投入等要素一直稳居全国首位。这些创新成果的取得不仅肯定了广东省在建设创新型国家战略中发挥的引领示范作用,也为进一步扩大创新范围、提高创新能力奠定了基础。未来,广东应主动适应国际国内形势变化,深化国际科技合作,吸引集聚更多的海内外高层次人才来广东创新创业。同时,加快落实高质量经济发展布局,完善区域协调发展体系,充分发挥创新驱动发展战略排头兵的作用,肩负起国家的战略使命。

以处于高水平区域创新能力优秀组的浙江省为例,《中国区域创新能力评估报告(2022)》数据显示,浙江省创新能力综合排名位居全国第四,比2021年上升1位。其背后的原因是其深入实施人才强省、创新强省的首位战略;不断加大研发投入,之江实验室被纳入国家实验室体系,并新增雨江、瓯江两家省级实验室;依靠雄厚的教育资源和互联网企业资源,浙江深入开展产学研交流合作,高校和科研院所研发经费内部支出中来自企业的资金、科技企业孵化器基金总额均稳步提升。同时,浙江省大力建设数字治理环境,为区域创新提供坚实保障。近5年来,浙江省数字政府建设一直走在全国前列,其政务服务水平和数据开放能力一直是数字治理发展中的典范。各维度资源的投入为浙江区域创新提供资金、知识、技术以及环境保障。未来,浙江省应继续按照“十四五”规划目标,构建以实验室为引领的科技力量,继续完善实验室体系,助推浙江省“最前沿科学发布地、最先进技术展示地、最创新人才汇聚地”建设,形成科学知识引导的高质量发展新动能。

低水平区域创新能力样本案例主要集中在西部和东北地区。这些地区的数字基础条件不佳,但在国家“东数西算”等战略工程推动下,发展条件逐步改善。未来,上述地区要牢牢抓住国家数字发展机遇,将本省域自然资源禀赋转化为科技力量,不断缩小与高水平省域的差距。如重庆市在知识创新方面存在桎梏,尤其是知识创造和获取方面,严重影响了其数字创新能力发挥。未来,重庆市应以建设西部科学城作为主平台,进一步加大大学、研究院所人才培养,以提高知识创造能力,促进区域创新知识流动。抓住“智造重镇”和“智慧名城”的建设机遇,推动数字经济和实体经济深度融合,培育新经济增长点,加快传统产业智能化升级、绿色化转型。东北地区如辽宁省,近20年的创新能力排名呈现“两阶段”变化特征,即前10年居于全国前10名,后十年呈现明显下降趋势,从第11位下降至第25位。作为东北地区经济发展的领头羊,面对创新能力整体表现不佳、经济增长放缓、人口外流严重、就业机会锐减的不利局面,辽宁省要着力优化营商环境,营造高效便利的政务环境、公平公正的法治环境、公平开放平等的市场环境,大力激发市场主体活力,在招商引资、项目引育、创业孵化等方面下足功夫,从而打造更加完善、更具竞争力的创新生态系统。

4 研究结论与启示

4.1 研究结论

本文基于数字创新生态系统理论,运用动态QCA研究方法,以我国内地31个省(自治区、直辖市)为例,探究数字创新生态系统中各要素对区域创新能力的协同影响效应,通过对2017-2021年区域创新能力面板数据的分析,揭示什么样的数字创新生态系统有助于提高区域创新能力。研究发现:

(1)在必要条件分析中,创新生态环境中的数字治理环境是实现高水平区域创新能力的核心条件,政府、企业以及中介机构是导致低水平区域创新能力的核心条件。数字治理环境和数字普惠金融环境的必要性逐年突显,呈现明显的时间效应。此外,对数字治理和数字普惠金融的关注度持续上升。

(2)条件充分性分析结果显示,生成高水平区域创新能力有4条组态路径,可归纳为“创新主体+创新平台”驱动型、“创新主体+创新平台+创新环境”驱动型、“创新环境”驱动型3种模式;生成低水平区域创新能力有8条有效组态路径,可归纳为“创新主体+创新环境”限制型、“创新环境”限制型、“创新主体+创新平台”限制型3种模式。

(3)虽然组态的组间一致性低于判断标准,并未表现出显著的时间效应,但高水平组态的组间一致性均在2020年出现明显下降。可能的原因是,受到新冠疫情的影响,各创新要素投入不足,区域创新活动受到一定影响。

(4)组态的组内一致性调整距离也小于判断标准,未表现出明显的空间分布效应,但对比高、低水平案例可以发现,我国区域创新能力存在东西部发展不平衡现象,尤其是中西部和东北地区,如重庆、山西、西藏、新疆和东三省等省域相较于东部地区的北京、上海、浙江、江苏、广东等省域,存在较大的创新能力差距。

(5)面对我国区域创新能力发展不平衡格局,高水平省域要继续提升数字创新能力,肩负起完善国家创新体系的使命;中西部地区要抓住数字技术发展的红利期,立足本省域优势,向高水平省域学习,通过制定相关政策,加大政府创新补贴力度,激励企业和高校科研机构以及中介机构积极参与区域创新活动;进一步促进产学研合作,吸引高技术人才,为区域创新储备人才。

4.2 理论贡献与局限

本研究的理论贡献主要体现在两个方面:第一,将动态QCA研究方法运用于区域创新能力影响因素分析,弥补了以往QCA研究中存在的“时间盲区”问题,同时,借助一致性调整距离,进一步探究条件变量和组态空间分布情况。第二,在变量设计方面,将数字创新环境指标进一步细化,综合先前研究中的创新环境变量,使得数字创新生态系统更加完善。但是本研究还存在一些不足:首先,研究变量是在参考前人研究基础上,选自《中国区域创新能力评估报告》中的数据,但该报告中变量较多,未能涵盖全面,未来可选择从其它角度进行分析。其次,研究数据来自《中国科技统计年鉴》《中国统计年鉴》等二手数据,仅从宏观角度进行探讨,未来可从重点城市进行具体分析。

参考文献:

[1] 新华社. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 [EB/OL]. (2021-03-13)[2023-05-15]. https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.

[2] 曹玉娟. 数字化驱动下区域科技创新的框架变化与范式重构[J]. 学术论坛, 2019, 42(1):110-116.

[3] 胡宁宁, 侯冠宇. 区域创新生态系统如何驱动高技术产业创新绩效——基于30个省份案例的NCA与fsQCA分析[J]. 科技进步与对策, 2023, 40(10):100-109.

[4] 戎珂, 柳卸林, 魏江, 等. 数字经济时代创新生态系统研究[J]. 管理工程学报, 2023,37(6):1-7.

[5] ADNER R. Match your innovation strategy to your innovation ecosystem[J]. Harvard BusinessReview, 2006, 84(4):98-107.

[6] ADNER R, KAPOOR R. Value creation in innovation ecosystems: how the structure of technological interdependence affects firm perfor-mance in new technology generations[J]. Strategic Management Journal, 2010, 31(3):306-333.

[7] 石翠仙. 基于CiteSpace的科技创新数字生态系统可视化研究[J]. 科技创新与应用, 2023, 13(2):20-24,31.

[8] 林艳, 卢俊尧. 什么样的数字创新生态系统能提高区域创新绩效——基于NCA与QCA的研究[J]. 科技进步与对策, 2022, 39(24):19-28.

[9] BELIAEVA T, FERASSO M, KRAUS S, et al. Dynamics of digital entrepreneurship and the innovation ecosystem:a multilevel perspective[J].Entrepreneurial Behaviour &Research, 2019, 26(2):266-284.

[10] CHAE B. A General framework for studying the evolution of the digital innovation ecosystem: the case of big data[J]. International Journal of Information Management, 2019, 45:83-94.

[11] 布和础鲁, 陈玲. 数字创新生态系统:概念、结构及创新机制[J]. 中国科技论坛, 2022,38(9):54-62.

[12] BOB W, MADIS T, S. P K, et al. A multi-level perspective on innovation ecosystems for path-breaking innovation[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 136:103-113.

[13] DEDEHAYIR O, M KINEN S J, ORTT J R. Roles during innovation ecosystem genesis:a literature review[J]. Technological Forecasting &Social Change, 2016, 136:18-29.

KINEN S J, ORTT J R. Roles during innovation ecosystem genesis:a literature review[J]. Technological Forecasting &Social Change, 2016, 136:18-29.

[14] 闫俊周, 姬婉莹, 熊壮. 数字创新研究综述与展望[J]. 科研管理, 2021, 42(4):11-20.

[15] SUSENO Y, LAURELL C, SICK N. Assessing value creation in digital innovation ecosystems:a social media analytics approach[J]. Strategic Information Systems, 2018, 27(4):335-349.

[16] 哈梅芳, 王小琴, 李建平. 政府科技支出如何作用于区域创新能力——区域创新中政府与企业、市场关系的思考[J]. 技术经济, 2023, 42(2):11-19.

[17] 魏巍, 史建军, 张丽. 政府补助对区域创新绩效的影响——以2009—2020年31省份的面板数据样本分析为例[J]. 中国高校科技, 2022,36(8):63-67.

[18] 齐晓丽, 郭沛珍, 解威, 等. 政府支持对区域创新绩效的影响:综述及展望[J]. 华东经济管理, 2020, 34(3):44-52.

[19] 杜伟岸, 张宇浩. 知识产权环境与区域创新——金融发展的调节作用[J]. 科技管理研究, 2022, 42(16):167-175.

[20] XU J, HOU Q, NIU C, et al. Process optimization of the University-Industry-Research collaborative innovation from the perspective of knowledge management[J]. Cognitive Systems Research, 2018, 52:995-1003.

[21] 韩先锋, 宋文飞, 李勃昕. 互联网能成为中国区域创新效率提升的新动能吗[J]. 中国工业经济, 2019,37(7):119-136.

[22] VENIAMINOVNA T I,ZELINSKAYA A B, BOGOMOLOVA L L.The improvement of the business system of the northern region of Russia on the basis of innovative infrastructure development[J].Management,2018,8(3):428-433.

[23] 贺灵, 单汨源, 邱建华. 创新网络要素及其协同对科技创新绩效的影响研究[J]. 管理评论, 2012, 24(8):58-68.

[24] 李晓娣, 饶美仙. 区域数字创新生态系统发展路径研究——基于fsQCA的组态分析[J]. 管理工程学报,2023,37(6):20-31.

[25] 王启凤, 钟坚. 金融发展、FDI溢出与区域创新绩效[J]. 科学决策, 2021,28(9):13-24.

[26] 刘鹏飞, 韩晓琳, 刘燕. 营商环境对区域创新能力的影响研究——作用机制与实证检验[J]. 山东财经大学学报, 2023, 35(1):27-38,85.

[27] 刘新智, 黎佩雨. 营商环境优化与区域创新发展的耦合协调研究——基于长江经济带的实证分析[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2022, 44(6):99-114.

[28] 蒙克, 魏必. 反思QCA方法的“时间盲区”:为公共管理研究找回“时间”[J]. 中国行政管理, 2023,39(1):96-104.

[29] 张放. 影响地方政府信息公开的因素——基于省域面板数据的动态QCA分析[J]. 情报杂志, 2023, 42(1):133-141,207.

[30] GARCIA-CASTRO R, ARI O M A. A general approach to panel data set-theoretic research[J]. Journal of Advances in Management Sciences &Information System, 2016,1(1):63-76.

O M A. A general approach to panel data set-theoretic research[J]. Journal of Advances in Management Sciences &Information System, 2016,1(1):63-76.

[31] SCHNEIDER C Q, WAGEMANN C. Set-theoretic methods for the social sciences: a guide to qualitative comparative analysis[M].America:Cambridge University Press, 2012.

[32] 谭海波, 范梓腾, 杜运周. 技术管理能力、注意力分配与地方政府网站建设——一项基于TOE框架的组态分析[J]. 管理世界, 2019, 35(9):81-94.

[33] 温雅, 郭雯华. 数字普惠金融、区域创新能力与产业高质量发展研究[J]. 产业创新研究, 2022, 6(23):30-32.

[34] 陈清华, 王艳, 贺静宜. 数字普惠金融、企业技术创新与经济增长质量[J]. 当代金融研究, 2022, 5(1):38-49.

(责任编辑:胡俊健)

KINEN S J, ORTT J R. Roles during innovation ecosystem genesis:a literature review[J]. Technological Forecasting &Social Change, 2016, 136:18-29.

KINEN S J, ORTT J R. Roles during innovation ecosystem genesis:a literature review[J]. Technological Forecasting &Social Change, 2016, 136:18-29. O M A. A general approach to panel data set-theoretic research[J]. Journal of Advances in Management Sciences &Information System, 2016,1(1):63-76.

O M A. A general approach to panel data set-theoretic research[J]. Journal of Advances in Management Sciences &Information System, 2016,1(1):63-76.