0 引言

近年来,区块链、物联网、大数据、人工智能等新兴数字技术快速发展,极大改变了企业创新发展模式和市场竞争格局。很多美国企业在数字化时代占据市场领先地位,如谷歌占据约90%的互联网搜索市场,苹果在全球高端智能手机市场的份额高达62%,并涌现出一大批颠覆性创新成果。王海军等(2021)研究表明,构建新颖且强大的平台型创新生态系统,是推动许多美国企业成为颠覆者的关键路径。面对全球数字经济发展浪潮和激烈的国际市场竞争,加之中美贸易摩擦不断升级,西方国家对中国的核心技术封锁加剧,中国企业面临前所未有的挑战与机遇。中国一些大型企业,如华为、海尔、美的等,基于共创共赢思想,也相继构建平台型创新生态系统,以突破资源限制,攻克关键核心技术,获取国际市场竞争优势。

平台型创新生态系统是系统“架构者”及相关企业、科研机构等构成的基于平台的创新合作网络[1],强调参与者间的协同创新与互惠共生[2-3],以价值共创作为终极目标[4]。目前,关于平台型创新生态系统的研究主要集中在价值创造[5]和协同创新[6]等方面。例如,周君璧等(2023)研究认为,平台类型、平台功能、平台开放和治理机制4种属性是影响平台型创新生态系统价值创造的主要因素;钟琦等[1]认为系统的价值共创可以细分为系统竞合关系、系统协调治理等研究主题;唐方成等[2]认为核心企业与互补者只有在达成协作共识的过程中形成主导型制度逻辑,才能实现协同创新目标。也有少数学者关注平台型创新生态系统演化问题,认为互惠共生演化是系统演化发展的最佳方向[7]。此外,张锦程和方卫华[8]认为系统的热点技术变迁具有显著的政策和市场取向。

从现有研究看,鲜有文献将资源这一重要影响因素纳入平台型创新生态系统演化过程的研究中。资源是企业生存和发展的基础,获取优势互补资源是“架构者”构建平台型创新生态系统的主要动机。基于上述认识,本文提出并探索如下问题:“架构者”的资源编排行为如何推动平台型创新生态系统演化?为此,本文以华为构建的平台型创新生态系统为案例,引入资源编排理论,站在系统“架构者”视角,深入挖掘“架构者”资源编排行为对平台型创新生态系统演进的影响机理,为中国核心企业构建健康的平台型创新生态系统,最大程度集聚优势资源产生颠覆性创新,并为政府制定相关政策措施提供理论参考与建议。

1 文献回顾与理论基础

1.1 创新生态系统

生态系统的概念最早由Tansley(1935)提出,Moore(1996)将其应用到商业领域,提出商业生态系统,Ander[9]拓宽生态系统价值链参与者边界,提出创新生态系统。众多学者对创新生态系统的概念褒贬不一:Oh等[10]认为创新生态系统是一个有缺陷的类比,认为将生态系统纳入国家和区域创新体系的风险大于收益;Ritala等[11]反思了该批评,认为这一类比结合自然生态的显著特征,是用以指导系统级创新管理活动的设计。目前,关于创新生态系统的研究集中在系统作用与类型、系统构建的影响因素、系统演进路径等方面。

(1)关于创新生态系统的作用与类型。创新生态系统可以帮助核心企业构建互补性资源(魏江,2022),实现跨界扩张(成琼文,2022),硅谷企业借助创新生态系统实现了持续颠覆性创新(王海军,2021)。同时,还有研究表明,创新生态系统对创新绩效(Smirnova,2023)和企业销售增长(张运生,2020)具有促进作用。随着数字化时代的到来,学者们开始关注数字技术对创新生态系统的影响,探讨数字创新生态系统的共生模式(宁连举,2022)、区域韧性(杨伟,2022)、影响因素(梁正,2021)、表现形式(张超,2021)等;也有学者认为在数字化时代,创新生态系统可划分为基于产品的创新生态系统、基于用户的创新生态系统和基于平台的创新生态系统3种类型(柳卸林,王倩,2021)。

(2)关于创新生态系统构建的影响因素。韩少杰等(2020)认为核心企业构建创新生态系统的动因来源于企业外部的技术情境、市场情境、制度情境和企业内部的企业家注意力、企业家认知、企业家精神6个方面。也有研究表明,管理能力(Xin,2020)、人工智能赋能(薛澜,2022)、核心能力(宋华,2021)、价值共创行为协调机制(王发明,2019)以及地域特征(Wang,2016)都会对核心企业构建创新生态系统产生不同程度影响。

(3)关于创新生态系统演进路径。创新生态系统演化是系统变异和选择性保留的过程[12]。林勇等(2020)认为得益于开源合作创新与用户独创价值的内生演进动力,创新生态系统演化呈现出更加开放的态势,系统也将衍生出更高分工水平的功能化知识生态群落,分别从事开创性创新、跟进性创新和创新应用活动。也有学者从核心价值主张(柳卸林,2021)、价值创造与获取(王宏起,2021)、模块化能力(郑帅,2021)、生态位(Xuemei,2021)等视角出发,探究创新生态系统演进机理及路径。

可见,国内外学者对创新生态系统进行了有益探索,形成了很多有价值的研究成果,但很少关注平台型创新生态系统这一新型创新生态系统,且忽略了创新资源这一重要因素对创新生态系统构建与演化的影响。

1.2 平台理论

平台原本是一个工程学概念,是指用于生产或施工而设置的工作台。20世纪90年代,平台的概念被引入项目管理研究中,Wheelwright&Clark[13]将项目类型划分为平台型、突破型、衍生型、研发型和合作型5种。此后,平台一词开始在项目管理、战略管理和产业经济学领域得到广泛应用。Fossen等[14]将创新平台称为本地学习市场;Pauil等[15]认为平台是不同参与群体之间的中介,是影响大多数行业的新现象,具有多边架构和网络效应。其中,架构设计是激发创新和新产品开发的必要条件[16],而网络效应则在平台价值最大化方面发挥核心作用。Gawe等[17]提出平台可分为两种类型,即公司内部平台以及公司外部或全行业平台;Alsahli等[18]根据平台的主要功能将其划分为交易平台和创新平台,并指出区别二者的决定性特征是参与者及其活动之间的相互依赖关系。其中,交易平台通过连接双边市场实现网上交易,推动平台经济产生;创新平台是企业连接各创新主体,集聚产业资源,构建以价值交换、多边架构、多元交互、外部交叉网络效应等属性为特征的建构区块。Altman等(2018)认为平台战略将改变公司业务开展及与周围世界互动的方式;Linker等[19]认为核心企业通过及早理解文化、组织和流程等问题,可以更好地构建健康的合作平台;Jullien等[20]从竞争政策角度对平台竞争进行分析。

本文根据创新平台的内涵,认为平台是一个多边架构,企业可以通过平台连接不同创新体,跨组织编排优势资源从而实现创新。

1.3 资源编排

Sirmon等[21]在资源管理与资产编排的基础上提出资源编排理论,设计出“构建资源组合→捆绑资源以构建能力→提供价值并获得竞争优势”的资源管理模型,打开了从资源管理到价值创造的“黑箱”。随后,许多学者研究资源编排的演化过程,相继提出“资源构建→资源束集→资源协调”[22]、“拼凑→编排→协奏”(苏敬勤等,2017)和“整合能力→延伸能力→重构能力”[23]等演化路径。近年来,学者们发现决策者的外部注意力(王世权,2021)、政策与市场制度情境(林菁菁,2021)以及企业家精神(苏敬勤,2017)等因素会对资源编排过程产生影响,而资源编排会影响企业成长(黄昊,2020)、创新绩效(赵文红,2021)、企业多元身份(李纯青,2020)和数字化能力升级(苏敬勤,2022)等,甚至推动C2M反向定制创新模式的实现(孙新波,2021)。部分学者从资源编排视角出发解释一些管理问题,如Badrinarayanan(2019)基于资源编排理论提出销售经理是最有效的资源编配者;Deligianni(2019)研究发现,新技术公司的技术能力与产品创新之间呈倒U形关系;李勇建(2021)探究可持续供应链的治理路径;王海军(2022)剖析数字平台驱动价值创造的逻辑。目前,关于资源编排的研究呈现出两大方向:一是围绕资源编排本身的演进过程及影响因素展开研究;二是利用资源编排理论解释一些管理问题,但研究成果较为零散、缺乏系统性,且鲜有文献利用资源编排理论揭示创新生态系统演化机理等问题。

综上,根据上述研究缺口,本文以平台型创新生态系统为研究对象,从系统“架构者”的资源编排视角出发,研究“架构者”在不同阶段的资源编排行为对平台型创新生态系统演化的影响,以期揭示其演化规律和演进机理,不仅可以丰富资源编排理论和平台理论,还可以为核心企业构建平台型创新生态系统提供理论指导。

2 研究方法与数据收集

2.1 研究方法设计

本文综合运用扎根理论和探索性纵向单案例研究方法,研究平台型创新生态系统的动态演进机理。原因如下:第一,扎根理论作为一种质性研究方法,能够从原始资料中归纳出经验概括,进而构建新理论。由于现有研究对于平台型创新生态系统演进的探讨不足,因而本文采用适合探索新兴问题的扎根理论方法。第二,研究问题的性质决定选择何种研究方法,本文探究平台型创新生态系统如何演进,对于此类“如何”的问题,适用案例分析研究方法。第三,纵向探究方法以时间为线索,遵循时间顺序对关键事件进行演绎推理,通过整理分析案例企业在不同阶段的资源编排行为,揭示平台型创新生态系统演进机理。

2.2 案例选择

本文选择华为技术有限公司(简称“华为”)作为案例研究对象,主要基于以下原因:第一,华为作为中国本土成功企业,关于华为及其平台型创新生态系统的研究成果,对中国其它企业而言,具有很高的学习和参考价值,使得本文研究更具推广价值和实践意义。第二,华为基于鲲鹏/昇腾生态、华为云生态、HMS/鸿蒙生态、智能汽车解决方案生态等,成功构建平台型创新生态系统,并通过一系列“构建资源组合→捆绑资源以构建能力→提供价值并获得竞争优势”行为,促进平台型创新生态系统演化,涌现出很多创新成果,在世界通信科技领域占据一席之地,这与本文从资源编排视角探索平台型创新生态系统演进机理的研究内容高度契合。第三,研究团队与华为的管理人员、技术人员保持着良好的合作关系,可以获得准确的一手资料。而且,华为的社会影响力非常大,其发展历程与重大事件都可以通过企业官网、年报、新闻媒体报道、管理者公开演讲等多种途径获得,二手资料较为丰富,可以为本文提供有力的数据支持。

2.3 案例企业

华为在30多年的发展过程中,不断跨越组织边界,开展多方合作,形成了较为成熟的平台型创新生态系统,并通过资源编排不断构建新的资源基础,升级数字化能力。例如,华为在中国、俄罗斯、德国、瑞典、印度及美国等地设立多个研发中心;2015年,华为联合全球11家银行构建金融开放平台生态圈;2016年,华为与多家主流家电企业合作,建立以HiLink为核心的智能家居生态平台;华为先后在苏州、慕尼黑、墨西哥城、新加坡及迪拜等地建立并运营20多家OpenLab,OpenLab作为一个由生态伙伴构建的开发合作平台,不仅是实验室,更是“华为+合作伙伴”方案孵化、联合验证,提高产品竞争力、客户价值与满意度的平台;华为在江苏、深圳、成都打造鲲鹏产业生态基地,在上海、深圳、湖南、广州、西安、甘肃、贵州等地建立鲲鹏产业生态创新中心,并携手合作伙伴打造“5G生态圈”和“5G汽车生态圈”。此外,华为2021年年报显示,自2019年华为发布鸿蒙系统以来,已有超过1 900家合作伙伴加入鸿蒙智联。

2.4 数据收集

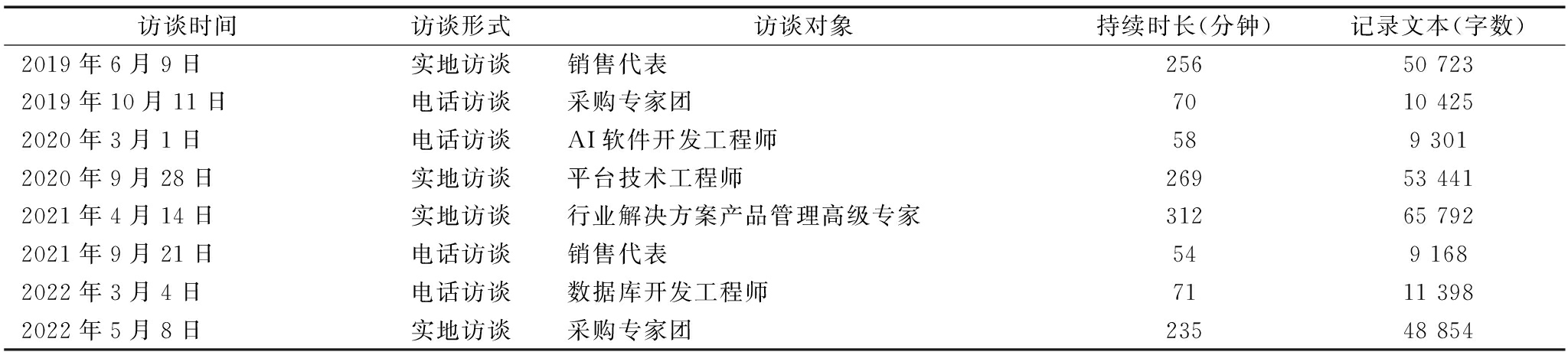

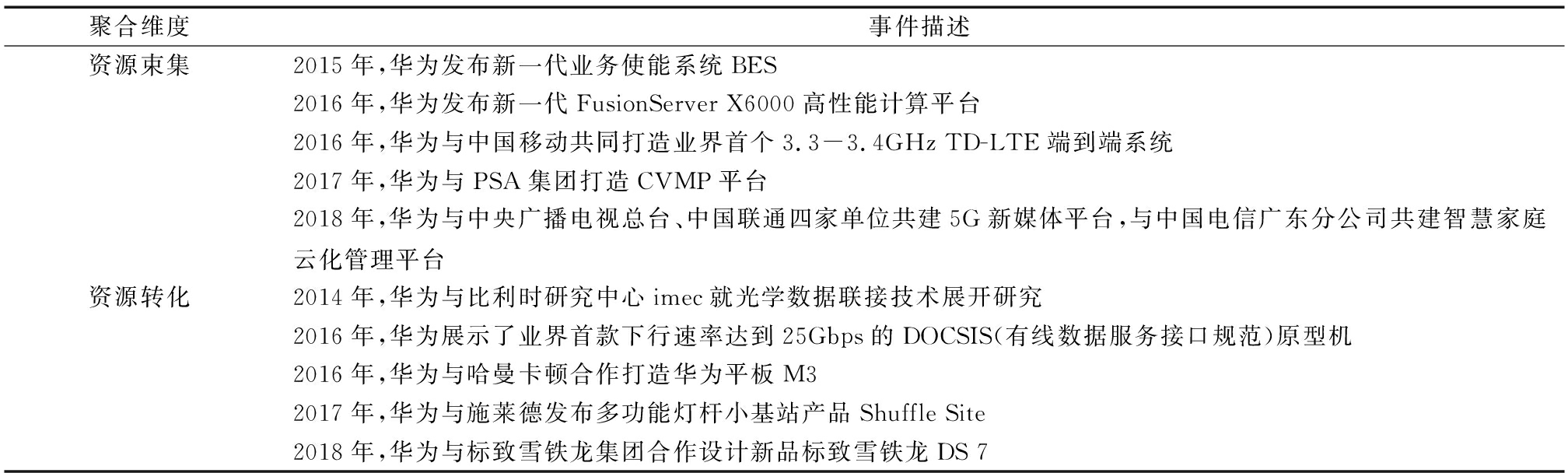

研究团队从2019年开始跟踪华为的资源编排行为以及平台型创新生态系统构建情况,曾4次到访华为,并进行了4次电话访谈,访谈对象为华为研发、市场、生产等部门管理人员或技术人员,具体如表1所示。同时,从华为官网获取1996年1月到2022年4月的企业新闻,以华为作为关键词在百度上检索词条,共计获得1 534条数据信息,确保数据饱和。研究遵从三角验证的基本原则,对一手资料和二手资料进行整理比对,并通过邮件方式咨询华为管理人员,对数据进行补充与核对,以保证研究数据的信效度。

表1 访谈对象描述性统计

Table 1 Descriptive statistics of interviewees

访谈时间访谈形式访谈对象持续时长(分钟)记录文本(字数)2019年6月9日实地访谈销售代表25650 7232019年10月11日电话访谈采购专家团7010 4252020年3月1日电话访谈AI软件开发工程师589 3012020年9月28日实地访谈平台技术工程师26953 4412021年4月14日实地访谈行业解决方案产品管理高级专家31265 7922021年9月21日电话访谈销售代表549 1682022年3月4日电话访谈数据库开发工程师7111 3982022年5月8日实地访谈采购专家团23548 854

3 数据编码

本文采用扎根分析方法,应用Nvivo11质性分析软件对数据进行开放式编码、主轴编码和选择性编码分析。

3.1 开放式编码

对收集到的数据资料进行整理,得到概念类属,进行贴标签处理,并对资料进行初步简化和精炼,形成概念化。在此基础上,将与同一现象有关的概念聚拢成一类,提炼出6个副范畴,如表2所示。

表2 开放式编码

Table 2 Open coding

序号资料概念化范畴化12003年华为与3Com成立合资企业A1与其它企业合作AA1资源连接22004年华为与硅谷的无线光学产品设计商及制造商LightPointe达成合作,取得FSO设备使用资格32007年华为与日本运营商RCN和供应商Beam完成WiMAX商用实验局测试工作42010年华为与天津七一二共同研究 GSM-R解决方案52012年华为与MTC合作发布非洲最早的LTE商用网络61999年华为进入泰国、埃及、突尼斯、柬埔寨等国家A2与政府合作72011年华为与马来西亚政府签署合作协议81996年华为成立上海研发中心B1成立创新中心AA2资源积累91999年华为在班加罗尔开设海外第一个研究中心———印度研究所102008年华为成立加拿大研究所112012年华为在科克建立了客户体验中心122001年华为加入国际电信联盟B2加入产业联盟132012年华为加入OpenStack基金会142015年华为IDS1000集装箱式数据中心已在全球应用C1创建数字平台AA3资源束集152018年华为与石化盈科共同打造ProMACE工业云平台162013年华为推出云操作系统FusionSphere 3.0版本C2打造技术系统172018年华为与萨拉姆科技构建了大容量视频存储系统182018年华为与保时捷设计合作新品PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RSD1研发新产品AA4资源转化192018年华为发布OceanStor Dorado18000 V3存储202016年华为与德国电信研发世界首个5G端到端网络切片技术D2研发新技术212015年华为与西班牙电信完成首个基于SDN架构的IP+光多层协同现网实验局222019年华为成立了华为东盟学院(泰国)E1贡献社会 AA5资源赋能232020年华为携手合作伙伴启动首批5GtoB生态圈242020年华为与华南理工大学成立创新人才中心252021年华为与教育部合作,联合首批72所高校共同成立“智基座”产教融合协同育人基地262021年华为成立“智领DC计划”委员会272021年成立华为苏州博士后创新实践基地282021年华为通过“互联网+”大赛助力院校团队斩获产业命题赛道金奖292021年华为将欧拉开源操作系统捐赠给开放原子开源基金会302019年华为与众多领先的运营商、塔商、第三方一起,成立Open Site产业兴趣小组E2助力产业312019年数十家创新AI伙伴加入华为云AI伙伴俱乐部322020年华为云与新浪合作将人工智能技术应用于新闻资讯的全流程,以应对智能媒体时代的业务挑战332021年华为HMS生态可帮助初创企业,获得更广阔的发展空间342021年华为与中国移动、紫光展锐、亮风台、鼎桥、爱立信以及海思合作,成立5G VoNR+(新话音)工作组352021年华为宣布成立煤矿应用、海关和港口、智慧公路、数据中心能源和智能光伏五大军团F1进入新领域AA6资源拓展362020年华为积极发展智能汽车、5G煤矿应用等业务372020年以来,华为拆分荣耀手机,出售其部门和x86服务器业务F2调整业务382020年华为将云业务作为突破点,发展软件服务

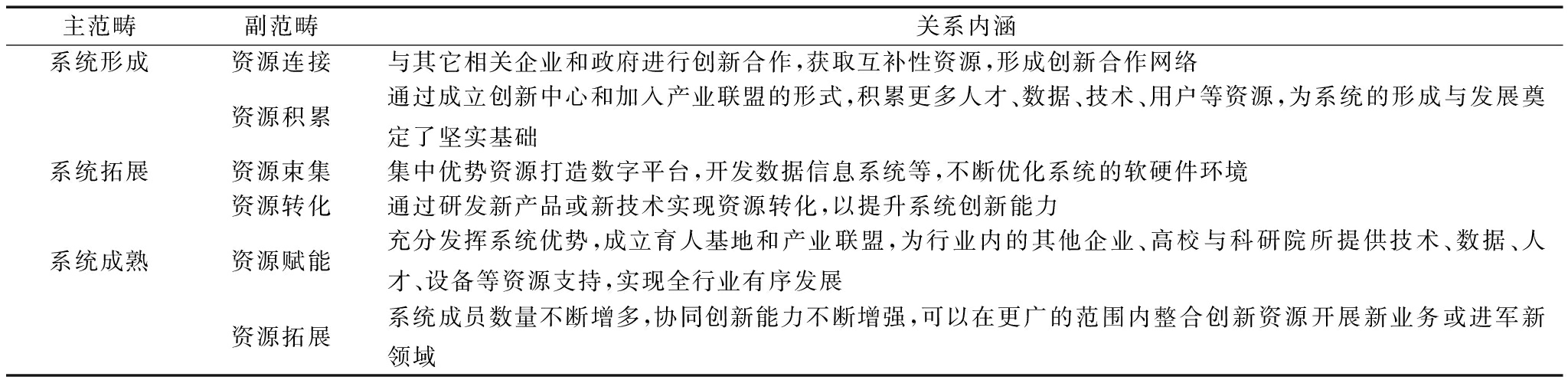

3.2 主轴编码

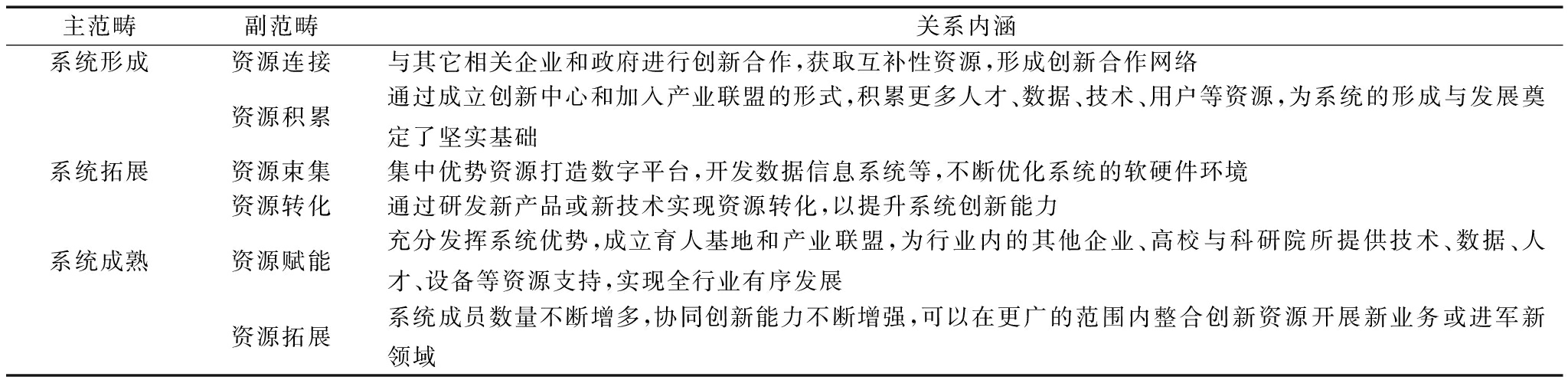

通过主轴编码分析副范畴之间的相互关系,将6个副范畴归纳为3个主范畴,编码结果如表3所示。

表3 主轴编码

Table 3 Axial coding

主范畴副范畴关系内涵系统形成资源连接与其它相关企业和政府进行创新合作,获取互补性资源,形成创新合作网络资源积累通过成立创新中心和加入产业联盟的形式,积累更多人才、数据、技术、用户等资源,为系统的形成与发展奠定了坚实基础系统拓展资源束集集中优势资源打造数字平台,开发数据信息系统等,不断优化系统的软硬件环境资源转化通过研发新产品或新技术实现资源转化,以提升系统创新能力系统成熟资源赋能充分发挥系统优势,成立育人基地和产业联盟,为行业内的其他企业、高校与科研院所提供技术、数据、人才、设备等资源支持,实现全行业有序发展资源拓展系统成员数量不断增多,协同创新能力不断增强,可以在更广的范围内整合创新资源开展新业务或进军新领域

3.3 选择性编码

选择性编码通过梳理主范畴之间的理论逻辑,形成逻辑严谨的理论框架。本文通过原始资料收集、数据编码、对比理论文献,形成初步理论框架,并经过大量数据的反复比较与分析验证,最终构建基于“架构者”资源编排视角的平台型创新生态系统演进理论模型,如图1所示。

4 案例分析

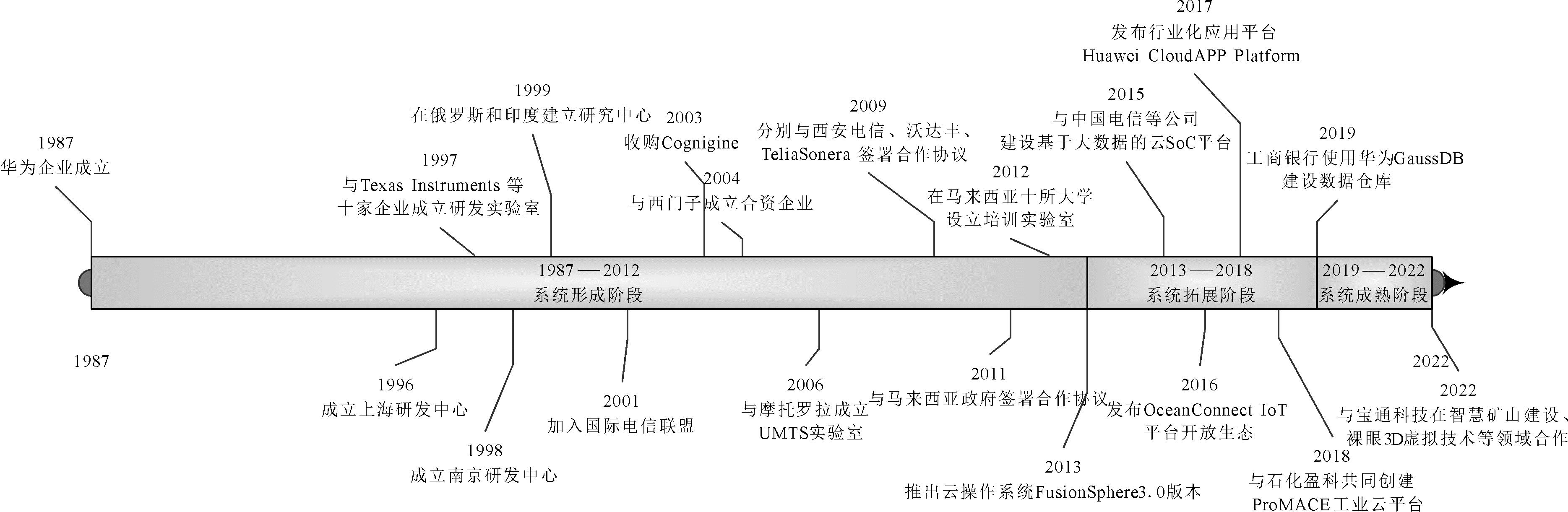

根据收集到的资料,华为构建的平台型创新生态系统大致经历了形成、拓展和成熟3个阶段,不同阶段发生的重大事件如图2所示。1987—2012年是华为平台型创新生态系统形成阶段,华为通过与其它组织创新合作、成立研究中心、加入创新联盟等活动进行一系列的资源连接与积累,在获得互补资源的同时,与各个利益相关主体建立良好的合作关系,搭建平台型创新生态系统架构,形成系统雏形;2013—2018年是华为平台型创新生态系统拓展阶段,华为通过资源束集与转化,提高创新能力,制定技术标准,使得系统内各主体之间互动愈发频繁;2019年至今是华为平台型创新生态系统成熟阶段,此时华为已成为行业头部企业,围绕重点创新领域的技术短板开展资源拓展与行业赋能活动,形成新颖且强大的多方嵌入的平台型创新生态系统。

4.1 系统形成阶段(1987—2012年)

4.1.1 系统“架构者”的资源编排行为

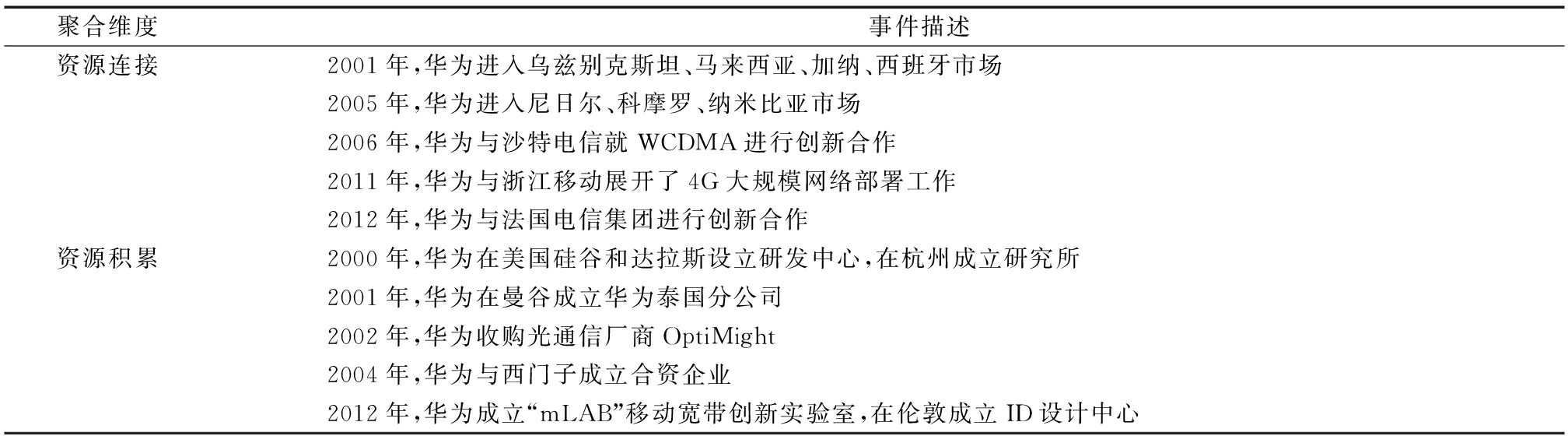

1987—2012年,华为实现从零到有的资源构建,在资源连接与资源积累过程中,平台型创新生态系统雏形基本形成。为突破资源限制瓶颈,华为围绕核心产品开发,在全球范围内不断搜寻合作伙伴,实现政策、人才、知识、技术、数据、用户等资源连接。由此,华为平台型创新生态系统的基本架构形成,系统内包括基于产品设计与开发等价值创造的正式关系,也包括基于社会网络关系的非正式关系,系统中各成员按照某种简单机制链接。一方面,华为与各国政府建立合作关系。如1998年,华为与安哥拉、肯尼亚、博茨瓦纳政府合作,实现与非洲的资源连接;2011年,华为与马来西亚政府签署协议,培训1万名当地专业人才。另一方面,华为与全球范围内的企业开展创新合作,连接先进设备、新技术、专业人才、用户等资源。如华为与硅谷LightPointe达成合作,取得OEM公司FSO设备的使用资格;2012年,华为与法国布依格电信联合启动4G网络部署。

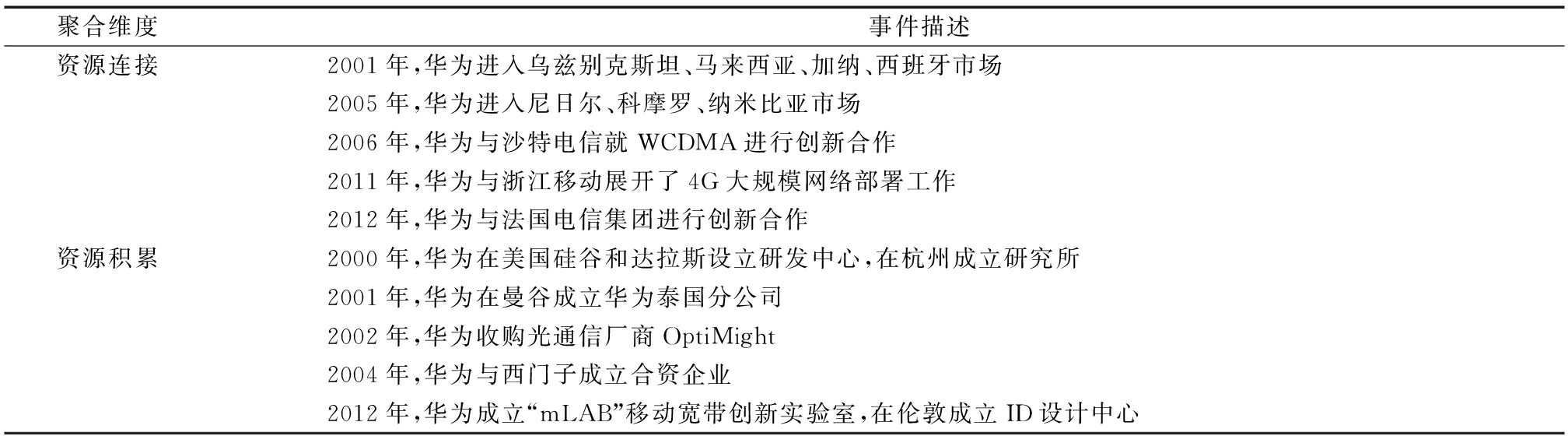

为实现可持续的创新发展,华为通过建立研发中心、成立分公司、收购企业、加入产业联盟等措施,对人才和技术资源进行不断积累,不断更新知识和数据资源。例如,1997年华为与IBM等10家企业成立联合研发实验室;2012年华为收购位于英国伊普斯维奇的CIP公司;2012年华为在马来西亚启动全球培训中心。华为平台型创新生态系统形成阶段的资源编排证据如表4所示。

表4 系统形成阶段资源编排证据

Table 4 Evidence of resource orchestration at the system formation stage

聚合维度事件描述资源连接2001年,华为进入乌兹别克斯坦、马来西亚、加纳、西班牙市场2005年,华为进入尼日尔、科摩罗、纳米比亚市场2006年,华为与沙特电信就WCDMA进行创新合作2011年,华为与浙江移动展开了4G大规模网络部署工作2012年,华为与法国电信集团进行创新合作资源积累2000年,华为在美国硅谷和达拉斯设立研发中心,在杭州成立研究所2001年,华为在曼谷成立华为泰国分公司2002年,华为收购光通信厂商OptiMight2004年,华为与西门子成立合资企业2012年,华为成立“mLAB”移动宽带创新实验室,在伦敦成立ID设计中心

4.1.2 系统“架构者”的资源编排结果

资源编排理论强调资源的重要性,更强调资源利用的重要性。为突破自身资源局限,华为通过与不同领域、不同类型的组织建立良好合作关系,在不同地域成立研究中心等方式进行资源连接和积累,初步搭建起以自身为核心的平台型创新生态系统,从而最大化利用外部资源。这符合已有研究关于企业可以通过构建创新生态系统获得外部创新资源的结论[24]。

系统“架构者”资源编排行为产生的影响主要包括:一是初步集聚系统成员,形成基于核心产品的松散结构。“架构者”聚焦核心产品性能提升与创新,以单向搜寻的方式连接多主体优势资源,将政府、高校、科研机构、用户、其它相关企业等纳入创新合作主体范畴,形成相对松散的系统结构,搭建平台型创新生态系统雏形。二是改变创新模式。系统“架构者”为连接并积累优势资源,改变传统封闭式创新模式,以明确的契约与相关组织开展点到点的合作创新,加强创新互动,推动平台型创新生态系统的形成。这恰好验证了薛朝改等(2023)关于不同企业、用户及其他利益相关者之间不断互动形成生态系统的观点。三是构建多主体整合式价值共创方式。“架构者”以自身技术创新需求为导向,连接零散的创新资源,使多方参与主体围绕“架构者”的核心产品开发形成相互依赖关系,共同开展专业化活动。这与孙元等[25]关于不同主体通过知识、技术、数据等资源的交互与整合,实现价值共创的观点不谋而合。

4.2 系统拓展阶段(2013—2018年)

4.2.1 系统“架构者”的资源编排行为

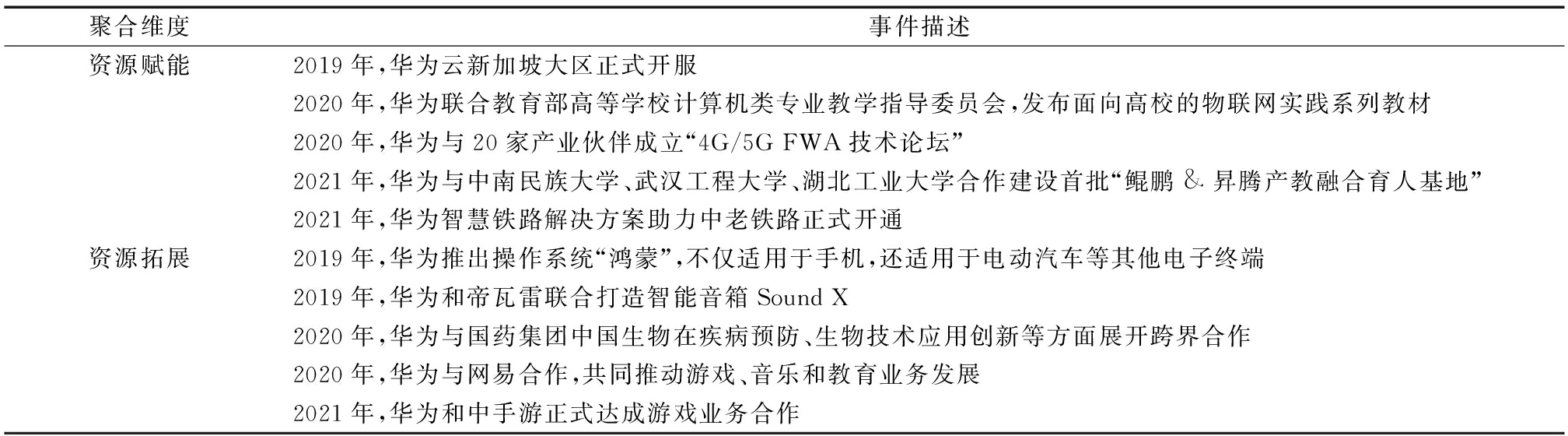

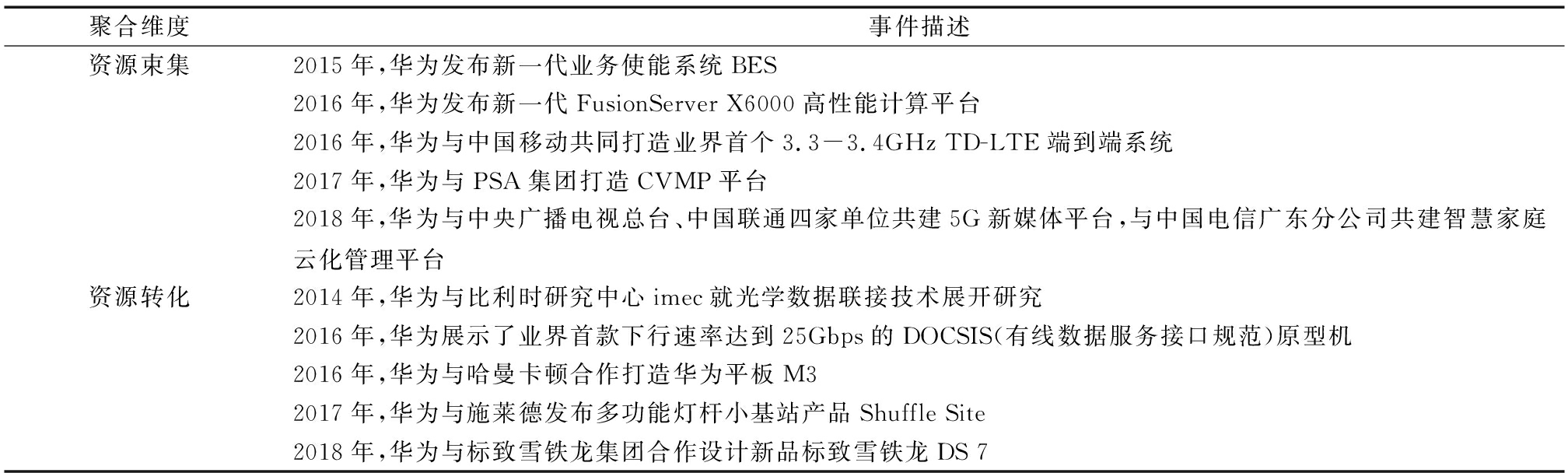

随着无线应用、物联网等新一代信息通信技术的跨越式发展,“互联网+”理念被提出,市场竞争也由价格战、性价比向工艺升级、技术创新等“深水区”迈进。为提升品牌影响力和知名度,保持持续竞争力,华为将平台型创新生态系统内网络节点之间的边断开或重连,使系统中的节点重新分布,向有序方向发展,拓展系统结构与功能,系统成员间形成互利共生的合作创新模式。

华为在识别、选择、汲取有价值外部稀缺资源的基础上,通过集中优势资源建立大数据平台、开发数据系统等措施,将获取的外部资源融入现有资源体系之中,完成资源束集,使资源具备较高的柔性、系统性和价值性,并创造出新的资源。例如,2013年华为与马来西亚国库控股合作建立数据托管中心;2015年华为与中国电信、青松科技等公司共同发起“云清联盟”,建设基于大数据的云SoC平台;2016年华为正式发布以IoT联接管理平台为核心的OceanConnect IoT平台开放生态。

在资源束集的基础上,华为积极进行资源转化。通过激活平台型创新生态系统内外部资源,充分发挥资源效能,华为不仅研发出新产品和新技术,还形成技术标准,从而提升系统创新能力。例如,2016年华为与英国沃达丰在商用网上联合试点基于4.5G (TDD+)的最新技术;2016年华为向NB-IoT 3GPP标准制定贡献了1 008项提案,其中184项获得通过;2017年华为与杜比实验室推出全球首款支持杜比视界的IPTV机顶盒。华为平台型创新生态系统拓展阶段的资源编排证据如表5所示。

表5 系统拓展阶段资源编排证据

Table 5 Evidence of resource orchestration at the system expansion stage

聚合维度事件描述资源束集2015年,华为发布新一代业务使能系统BES 2016年,华为发布新一代FusionServer X6000高性能计算平台2016年,华为与中国移动共同打造业界首个3.3-3.4GHz TD-LTE端到端系统2017年,华为与PSA集团打造CVMP平台2018年,华为与中央广播电视总台、中国联通四家单位共建5G新媒体平台,与中国电信广东分公司共建智慧家庭云化管理平台资源转化2014年,华为与比利时研究中心imec就光学数据联接技术展开研究2016年,华为展示了业界首款下行速率达到25Gbps的DOCSIS(有线数据服务接口规范)原型机2016年,华为与哈曼卡顿合作打造华为平板M32017年,华为与施莱德发布多功能灯杆小基站产品Shuffle Site2018年,华为与标致雪铁龙集团合作设计新品标致雪铁龙DS 7

4.2.2 系统“架构者”的资源编排结果

华为通过资源束集与转化行为,技术研发水平和行业影响力得到显著提升,吸引了大量合作者,系统内成员数量明显增多。从共生理论角度出发,生态系统成员不应像新达尔文主义所假定的消极被动适应环境,而是形成相互依存、和谐、统一的命运关系。基于共生理念,华为在不断拓宽平台型创新生态系统网络密度和维度的同时,积极协调成员间的相互协作关系,形成研发合力,涌现出大量创新成果,在世界范围内的竞争优势越来越明显。正如刘雪芹和张贵(2022)指出,创新生态系统可以为企业创造竞争优势。

系统“架构者”资源编排行为产生的影响主要包括:一是系统成员迅速扩张,形成基于技术标准的共生结构。“架构者”通过资源束集和转化行为,技术水平显著提高,核心产品数量不断增多,成为行业领先者,占据系统内优势生态位,吸引大量合作者加入系统,与其它主体间的互动关系由单向搜寻转变为合作双方主动黏连,使创新资源在“架构者”与系统成员之间双向流动。具有领先优势的企业在技术标准制定过程中占据先发优势[26],“架构者”凭借强大的创新能力和影响力,参与行业技术标准制定,协调系统合作机制,维护生态健康,驱动平台型创新生态系统形成基于技术标准的共生结构。二是形成协同共生创新模式。“架构者”不断对系统内各种异质资源进行束集与转化,使得系统内成员之间的交流与合作更加紧密,形成相互依存、和谐共生的协同创新关系,创新模式也从以“架构者”为主导的线性模式演变为系统成员间的协同共生模式,进一步推动平台型创新生态系统向更高级别演化。三是构建多环节共享式价值共创方式。“架构者”将系统内大量优势资源整合到现有创新体系中,提高创新产出。同时,创新成果又可作为新资源在系统内扩散,不仅能够提高系统资源密度,而且可以通过建立新的资源连接,使资源在创新活动多环节共享,形成“创新尾迹”,实现价值共创。这与苏敬勤等[27]的研究结论不谋而合,即创新资源密度会影响价值共创。

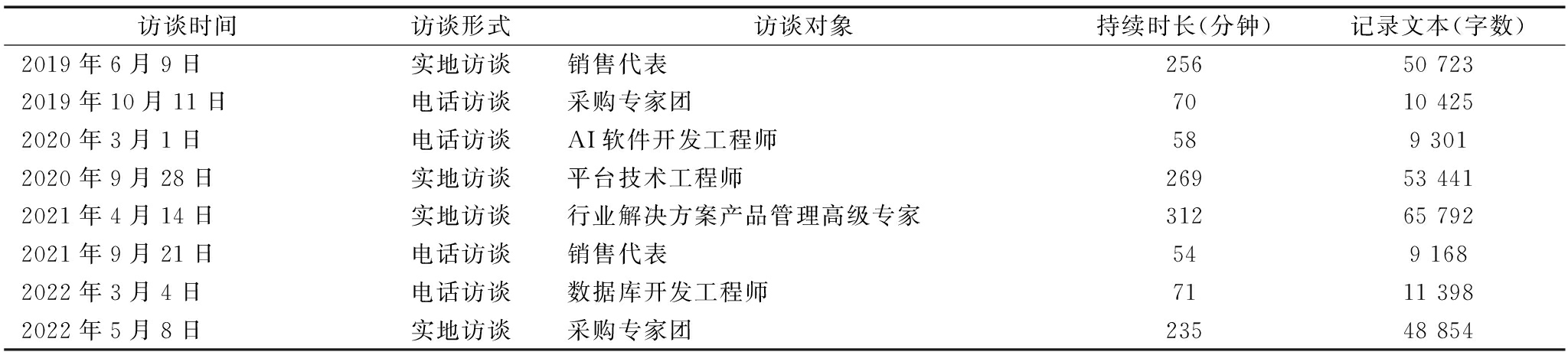

4.3 系统成熟阶段(2019年至今)

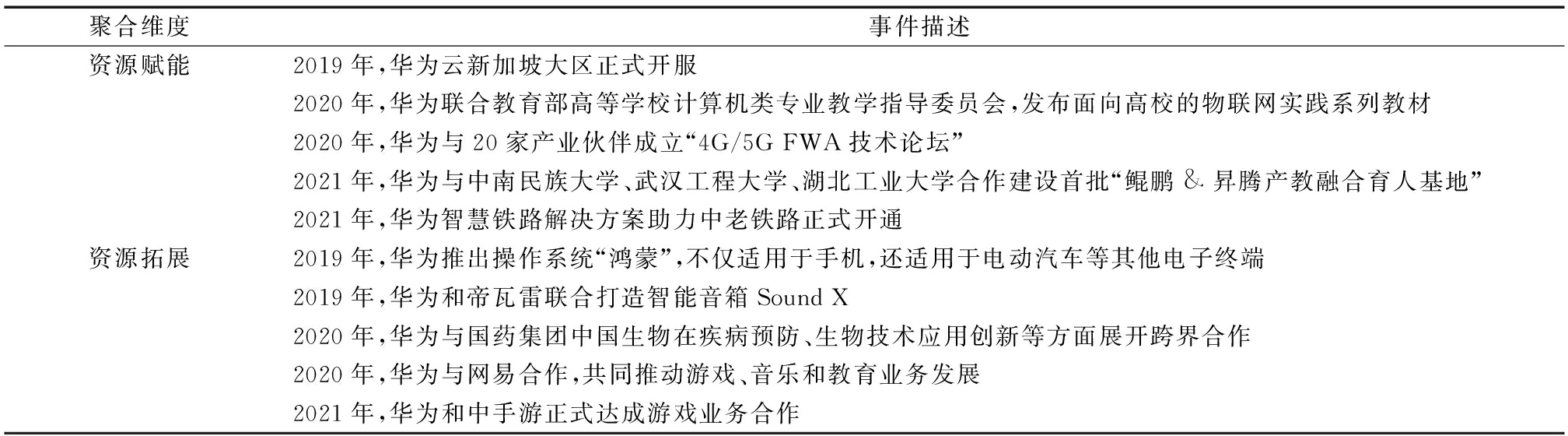

4.3.1 系统“架构者”的资源编排行为

该阶段,华为已成长为世界级科技企业巨头,对中国经济发展和技术进步有着巨大的责任感和使命感,试图通过强有力的资源编排能力提升产业综合实力,努力将我国建设成为互联互通的数字强国。一方面,华为利用自身丰富的资源赋能其它国家或领域的企业、非营利性组织,促进全产业生态向健康积极的方向发展。例如,2019年,华为向迪拜云溪港提供10G PON全光园区解决方案,帮助其建设全光网络;华为与比亚迪签署合作协议,助力汽车行业数字化转型;华为帮助工商银行建设国内金融行业最大的数据仓库。2020年,华为携手国内多家医院、医疗机构及各级政府部门成立武汉5G智慧抗疫项目组,部署5G极简站点和智慧医疗方案。另一方面,面对美国的打压,华为通过拓展资源进行自救,积极与国内外企业建立合作关系,发展新领域业务,为企业创造新价值,确保可持续发展。例如,2019年,华为不断在半导体芯片、原材料、设备等行业“落子”,与金域医学联合训练出AI辅助宫颈癌筛查模型;2020年,华为联合18家车企,共同打造“5G汽车生态圈”;2022年,华为与宝通科技在智慧矿山建设、裸眼 3D 虚拟技术应用领域开展合作。华为平台型创新生态系统成熟阶段的资源编排证据如表6所示。

表6 系统成熟阶段资源编排证据

Table 6 Evidence of resource orchestration at the system maturity stage

聚合维度事件描述资源赋能2019年,华为云新加坡大区正式开服2020年,华为联合教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会,发布面向高校的物联网实践系列教材2020年,华为与20家产业伙伴成立“4G/5G FWA技术论坛”2021年,华为与中南民族大学、武汉工程大学、湖北工业大学合作建设首批“鲲鹏&昇腾产教融合育人基地”2021年,华为智慧铁路解决方案助力中老铁路正式开通资源拓展2019年,华为推出操作系统“鸿蒙”,不仅适用于手机,还适用于电动汽车等其他电子终端2019年,华为和帝瓦雷联合打造智能音箱Sound X2020年,华为与国药集团中国生物在疾病预防、生物技术应用创新等方面展开跨界合作2020年,华为与网易合作,共同推动游戏、音乐和教育业务发展2021年,华为和中手游正式达成游戏业务合作

4.3.2 系统“架构者”的资源编排结果

赋能理论认为,占据系统优势生态位的企业可以通过共享资源,赋予其它系统成员创新力量,提高系统创新活力,进而实现企业、行业乃至经济社会的升级变革。华为凭借丰富的核心产品、强大的研发能力和稳固的合作关系,为系统提供大量人才、技术、数据等优势资源,助力系统成员快速发展,为实现我国互联网全产业发展和各领域智慧化转型作出了巨大贡献。这与柳卸林等[28]关于创新生态系统可以有效推动产业发展的结论不谋而合。同时,华为通过平台型创新生态系统形成较为完整的产业链和创新链,积极拓展资源,实现跨界创新。这与赵艺璇和成琼文(2022)关于企业在创新生态系统中可以通过资源整合实现跨界创新的观点相契合。

系统“架构者”资源编排行为产生的影响主要包括:一是专注于解决技术瓶颈问题,形成基于瓶颈的开放结构。随着平台型创新生态系统逐步成熟,系统集聚不同领域具有绝对优势的创新资源,有利于攻克技术瓶颈。此时,系统“架构者”成为行业领军者,不断向系统成员输出新的市场信息、技术、知识等,赋能引导其它成员,与其一起围绕制约产业创新发展的技术瓶颈问题开展创新活动,推动平台型创新生态系统演化形成基于瓶颈的开放结构。二是形成开源创新模式。系统“架构者”通过资源赋能与拓展,使其核心地位逐渐弱化,全球范围内的创新参与者加入到系统创新活动中,共享创新资源与成果,创新模式也从原有的零和博弈演化为开源共赢。三是构建多维度赋能式价值共创方式。系统“架构者”通过多维度的资源赋能与拓展,不断为系统成员的创新发展“蓄能”,并引导系统成员转型升级,深化成员间的相互依赖关系,促进价值共创。

5 研究结论与管理启示

5.1 研究结论

本文采用探索性单案例纵向分析法,以华为构建的平台型创新生态系统为例,持续追踪1996—2022年系统“架构者”的资源编排行为及其产生的资源编排结果,进而揭示平台型创新生态系统的动态演进机理,如图3所示。

首先,“架构者”在系统创建初期,聚焦于核心产品性能提升与创新,通过单向搜寻的方式进行资源连接与资源积累,使资源向自身集聚,推动形成平台型创新生态系统雏形。此阶段,由于系统成员数量较少,资源相对离散,系统结构较为松散,“架构者”在系统中处于核心地位,通过整合多主体资源,将合作伙伴紧密联系在一起,以实现价值共创。

其次,系统“架构者”通过资源束集与资源转化,创新能力显著增强,以高标准引领产业发展,与其它主体间的互动关系由单向搜寻转变为合作双方主动黏连。此阶段,系统内成员数量迅速扩张,创新资源在合作双方之间双向流动,形成基于技术标准的共生结构,以多环节共享的方式实现价值共创,推动平台型创新生态系统向更高级别演化。

最后,系统“架构者”成为行业领军者,以资源赋能与资源拓展的方式驱动平台型创新生态系统走向成熟。此阶段,“架构者”在系统中的核心地位逐渐弱化,主要起赋能与引导作用,深化成员间的相互依赖关系,以多维度赋能的方式实现价值共创。同时,创新模式也由协同共生模式逐步演化为开源创新模式,系统成员围绕制约产业创新发展的技术瓶颈问题开展创新活动,形成基于瓶颈的开放结构。

5.2 管理启示

基于上述研究,本文提出以下管理启示:第一,企业应嵌入或构建平台型创新生态系统。在数字经济时代,市场竞争由传统企业个体竞争转变为生态系统竞争。对于有实力的大型企业而言,应围绕核心产品研发,主动与其它企业、高校、科研机构或政府相关部门建立创新合作关系,构建平台型创新生态系统,合理编排资源,集中力量实现颠覆性创新;对于新创企业而言,应充分发挥主动性,积极嵌入到本领域平台型创新生态系统中,以获取更多创新资源,提升市场竞争优势。第二,系统“架构者”在不同阶段应实施不同资源编排行为。“架构者”应深入理解平台型创新生态系统的演进逻辑,主动承担系统领导者角色,在不同阶段,根据自身发展现状和外部环境,采取不同发展策略,实施不同资源编排行为,推动系统演化升级。第三,“架构者”应促进系统资源共享,实现协同创新。“架构者”不仅可以从系统中获取异质性创新资源,更重要的是,通过合理的资源编排行为,促进系统中资源要素的流动与耦合,使系统内各成员之间实现资源共享、协同创新,进而推动系统可持续发展。第四,引导平台型创新生态系统发挥创新引擎作用。核心企业或政府相关部门应引导平台型创新生态系统在行业内乃至整个社会充分发挥创新引擎和创新辐射作用,为本领域创新发展提供方向指导、资源支持,以提高国际市场竞争力。

5.3 研究不足与展望

本文存在一定局限性,有待未来研究改进:一是以单个案例为研究对象存在一定弊端,今后考虑采用多案例分析方法进一步验证本文研究结论,提高研究结论的普适性与稳定性。二是本文运用质性研究方法,使得研究结论很难用数学语言进行精确描述,今后可以考虑采用定量研究方法,更好地解释受多变量影响的平台型创新生态系统演进背后的因果机制。

参考文献:

[1] 钟琦,杨雪帆,吴志樵.平台生态系统价值共创的研究述评[J].系统工程理论与实践,2021,41(2):421-430.

[2] 唐方成,王冉冉.平台与互补商协同创新的制度逻辑及其作用机制[J].管理评论,2021,33(11):249-258.

[3] 樊霞,贾建林,孟洋仪.创新生态系统研究领域发展与演化分析[J].管理学报,2018,15(1):151-158.

[4] 王喆.创新生态系统构建视阈下创新型企业的技术决策、技术突围与竞争优势培育——基于华为的技术战略研究[J].科学管理研究,2021,39(3):91-99.

[5] 孙静林,穆荣平,张超.创新生态系统价值共创:概念内涵、行为模式与动力机制[J].科技进步与对策,2023,40(2):1-10.

[6] 许晖,于超,王亚君.生态“树”源:平台生态系统的创新扩散机制研究——卡奥斯与科大讯飞平台的双案例对比分析[J/OL].南开管理评论:1-21[2023-06-26].http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1288.F.20220318.1844.005.html.

[7] 张影,高长元,王京.跨界创新联盟生态系统共生演化模型及实证研究[J].中国管理科学,2022,30(6):200-212.

[8] 张锦程,方卫华.政策变迁视角下创新生态系统演化研究——以新能源汽车产业为例[J].科技管理研究,2022,42(11):173-182.

[9] ANDER R. Match your innovation strategy to your innovation ecosystem[J]. Harvard Business Review, 2006, 84(4): 98-107, 148.

[10] OH D S, PHILLIPS F, PARK S, et al. Innovation ecosystems: a critical examination[J]. Technovation, 2016,54(8): 1-6.

[11] RITALA P, ALMPANOPOULOU A. In defense of ‘eco’ in innovation ecosystem[J]. Technovation, 2017,60-61(2): 39-42.

[12] CHAE B K. A general framework for studying the evolution of the digital innovation ecosystem: the case of big data[J]. International Journal of Information Management, 2019,45(C): 83-94.

[13] WHEELWRIGHT S C, CLARK K B. Creating project plans to focus product development[J]. Harv Bus Rev, 1992, 70(2): 70-82.

[14] FOSSEN K V, MORFIN J, EVANS S. A local learning market to explore innovation platforms[J]. Procedia Manufacturing, 2018,21(1):607-614.

[15] 胡海波,卢海涛,王节祥,等.众创空间价值共创的实现机制:平台视角的案例研究[J].管理评论,2020,32(9):323-336.

[16] M H MEYER,A P LEHNERD. The power of product platforms[M]. New York: Simon and Schuster, 1997.

[17] GAWER A, CUSUMANO M A. Industry platforms and ecosystem innovation[J]. Journal of Product Innovation Management, 2014, 31(3): 417-433.

[18] ALSAHLI A, BANTAN M. Uncertainty in digital platforms and ecosystems: the dynamic interplay between knowledge problems [C]. Hawaii International Conference on System Sciences, 2022.

[19] LINKER J, RUNESON P. Public sector platforms going open: creating and growing an ecosystem with open collaborative development[C]. OpenSym: 16th International Symposium on Open Collaboration, 2020.

[20] JULLIEN B, SAND-ZANTMAN W. The economics of platforms: a theory guide for competition policy[J]. Social Science Electronic Publishing, 2021, 54(C):100880.

[21] SIRMON D G, HITT M A, IRELAND R D. Managing firm resources in dynamic environments to create value: looking inside the black box[J]. Academy of Management Review, 2007, 32(1):273-292.

[22] 黄昊,王国红,秦兰.科技新创企业资源编排对企业成长影响研究:资源基础与创业能力共演化视角[J].中国软科学,2020,35(7):122-137.

[23] 张璐,梁丽娜,苏敬勤,等.破茧成蝶:创业企业如何突破能力的刚性束缚实现进阶[J].管理世界,2020,36(6):189-201,253.

[24] 周全,程梦婷,陈九宏,等.战略性新兴产业创新生态系统研究进展及趋势展望[J].科学管理研究,2023,41(2):57-65.

[25] 孙元,吴梅丽,苏芳.基于技术资源的创新生态系统演化及价值共创过程研究——以科大讯飞为例[J/OL].南开管理评论:1-18[2023-06-18].http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1288.F.20230423.0955.004.html.

[26] 成琼文,郭波武,张延平,等.后发企业智能制造技术标准竞争的动态过程机制——基于三一重工的纵向案例研究[J].管理世界,2023,39(4):119-140,191.

[27] 韩文海,苏敬勤.耗散驱动适应效应:数字化创新的主导逻辑——基于A网约车平台的纵向案例研究[J].管理评论,2023,35(3):320-336.

[28] 董彩婷,柳卸林,高雨辰,等.从创新生态系统视角分析中国光伏产业的追赶与超越[J].科研管理,2022,43(12):44-53.

(责任编辑:陈 井)