0 引言

当今企业竞争日益激烈,随着美国对华技术封锁愈演愈烈以及“逆全球化”思潮迭起,我国面临的关键核心技术“卡脖子”问题不断突显。“卡脖子”问题的根源在于基础研究不足,尤其是某些产业核心技术对外依存度高,难以实现高水平的科技自立自强。因此,进行“卡脖子”技术攻关不仅是应对国际技术封锁、保障国家安全的必由之路,更是强化国家战略科技力量、引领科技创新发展的战略支撑,需要基于国家意志的顶层设计引领。2020年《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议》(以下简称“建议”)提出,“推进产学研深度融合,支持企业牵头组建创新联合体,承担国家重大科技项目”。在国家创新战略驱动下,创新联合体成为构建新型国家创新体系、实现关键核心技术攻关的重要创新组织形态[1]。

作为产学研合作创新的新型组织模式,创新联合体本质上是知识跨组织转移和交流融通的载体,而知识转移是实现联合创新目标、提升组织创新能力的关键(Van Wijk R等,2012)。从知识转移视角出发,组建创新联合体正是为提升产学研知识转移水平,从根源上解决我国基础研究薄弱、科技创新能力不足而作出的初步尝试,因此针对创新联合体知识转移过程及效率的研究是一个值得探索的重要课题。然而,由于创新联合体的提出及实施时间尚短,鲜有文献从知识转移视角分析其组织间的合作交流活动,更缺乏对其知识转移过程的深入探索。因此,准确揭示创新联合体知识转移过程,识别知识转移影响因素及其作用规律成为学术界亟待解决的重要课题。

此外,数字技术为推动产学研合作提供了关键的技术支撑,数字技术应用促使创新组织协同更加便捷化[2],知识表示和知识传输也更加复杂化[3],深刻影响知识交流过程,成为促进组织间知识转移不可忽视的技术工具。鉴于此,本文将探索数字技术作用下的创新联合体知识转移过程,具体从知识转移情境出发,基于数字技术应用和创新联合体特征提取情境因素并构建理论模型,运用系统动力学,研究情境因素对知识转移的影响规律,为提升创新联合体知识转移水平、促进创新联合体持续发展提供决策借鉴。

1 文献回顾与情境因素提取

1.1 数字技术对知识转移的影响

数字技术(Digital Technology,DT)是信息技术的现代化进阶迭代,其实质仍是信息技术(Information Technology,IT)。信息技术是通信技术 (信息传递) 与计算机技术 (信息处理)的综合[4],其服务主体是信息,核心功能在于提高信息处理与利用效率及效益[5]。信息技术应用对知识活动的影响被广泛关注。已有研究表明,信息技术发展为知识提供了大容量存储空间,也为知识显性化提供技术支持[6]。而且,信息技术也便利了组织内外交流,促使知识流动能够跨越物理距离和组织边界[7],从而提高知识获取效率,降低知识存储、搜寻、流动成本[8]。基于上述功能价值,信息技术成为组织知识活动过程中的重要技术工具,在知识转移研究中,信息技术被视为知识转移媒介,发挥知识存储和知识传递作用。研究表明,信息技术发展丰富了知识转移媒介选择范围,并使知识转移成为日益广泛而关键的企业活动[9,10]。随着通信技术和计算机技术从相互独立发展走向不断融合,信息技术发展进入以物联网、大数据、人工智能、云计算、区块链等集成应用为标志的数字技术阶段[4]。近年来学者们也逐渐关注到数字技术对企业知识活动的作用,相关研究主要聚焦于数字技术的某类型具体应用对知识活动的影响,或者从宏观层面实证检验数字技术对知识活动的促进作用。基于此,本文通过归纳数字技术基本特性,剖析其工作原理,梳理不同技术类型对知识活动的影响,最终汇聚数字技术影响知识转移的作用层面。

数字技术的基本原理是借助数字设备(digital device),将图、文、声、像等各种信息转化为数字数据(digital data)[11],然后进行运算、加工、存储、传送及还原,其本质是对各类信息的识别、转化、存储、传播和应用[12]。在此过程中,信息向数字数据形式的转化被称为数据同质化[11],而且数字设备中处理数据的编码程序同样能够作为数字数据进行存储和处理,表现为可重复编码性(刘洋等,2020)。数据同质化和可重复编码性是数字技术的本质属性,能够使数据与设备分离和重构[13],从而促使数字数据在存储传输过程中实现开放共享,数字设备则通过重复编码,自我迭代出广泛功能,满足不同组织和个体的个性化需求[13]。根据其特性,在实践中对知识转移的影响为:首先,数据同质化使知识以数据形式呈现,并扩充了知识范畴。诸如大数据、云计算、人工智能等数字技术使大量数据在开放多源的渠道中产生[14],并将数据提炼为信息,继而转化为知识,这一过程称之为知识发现[15,16]。其次,数据与数字设备的交互重构拓展了知识转移渠道和活动空间,使知识在网络空间实现跨时空的开放共享,诸如区块链技术本质上作为数据共享库,将信息存放在单独区块中并将各区块相连接,通过分布式拓扑结构促进信息在区块间转移[17]。此外,作为信息化的交流媒介,互联网等数字技术使得知识交流更高效、便捷,组织成员联系更紧密(方刚等,2020)。通过即时连接和广泛交流,组织或个人的隐性知识能够更准确和高效地予以表达,从而提升隐性知识的可转移性。

综上所述,信息技术应用实现了知识的大容量存储和快速传递,而数字技术则进一步拓展并深化了对知识活动的影响,在扩充知识范畴、实现知识的数字化表示、隐性知识显性化以及更新知识交流媒介等方面具有重要影响,因此本文将数字技术作为创新联合体知识转移的情境因素并分析其作用机理。

1.2 创新联合体内涵特征

既有的创新模式在技术联合攻关和促进自主创新方面发挥了重大作用,但是也存在合作时效期短、目标分歧和利益冲突不断、机会主义行为难以避免、治理机制不完善等显著弊端[18,19]。创新联合体是对既有多主体合作创新模式的优化革新,为消除上述弊端提供有益尝试,为此学术界也展开相关理论探索。

针对创新联合体内涵,学者们作了如下探索:首先,根据《建议》精神,创新联合体是在政府统筹引领下由龙头企业牵头组建,通过联合创新链和产业链上的创新主体以及其它社会资源机构,广泛集聚国家创新资源、实现“卡脖子”技术突破的产学研融通创新组织。此后,白京羽等(2020)从组织形态出发,认为创新联合体是一种实体组织或有股权关联的新联盟,呈现出市场导向性、实体关联性以及股权捆绑性等新特征;张赤东等[20]从制度改革层面强调创新联合体的运行必须配备必要的政策引导和制度创新,以满足其发展需要;尹西明等[1]则进一步明确了创新联合体的功能使命,即实现国家高水平科技自立自强和产业关键核心技术“卡脖子”攻关,构建国家创新体系的举国体制。从构建创新生态系统视角,郭菊娥等[21]认为创新联合体不仅是实现国家“卡脖子”技术攻关的创新组织,也是整体创新战略布局中的重要承载体;与之相似,高茜滢等[22]指出,创新联合体的创新本质是由政府、企业、高校、金融机构和中介机构等创新群落组成的创新生态系统,通过彼此依赖的共生演化,对信息、资源、技术进行深入整合,实现可持续发展;张羽飞等[23]基于前人研究认为,创新联合体突破了关系契约下短期合作行为的局限性,通过合理的制度安排和严格的组织管理提升组织成员合作水平。综上所述,学者们深入分析了创新联合体的组织形态、制度安排、功能价值和实施举措等。

根据创新联合体的内涵界定,进一步总结其特征如下:在理论指导层面,以往的产学研合作是协同创新模式,而创新联合体则是贯彻融通创新理念的最佳实践(王巍等,2020)。作为协同创新的延伸,融通创新能够突破协同创新过程中多类型创新主体之间以及产业链和创新链之间难以融合的困境[24],以社会实际需求和价值创造为导向,通过资源融合互补、知识协同共享、价值共创共得实现产学研多主体融通合作[25]。在组建条件层面,区别于以往的企业间研发合作或者由学研机构和地方政府发起的产学研合作创新模式,创新联合体依托于新型举国体制,明确由中央和地方政府统筹部署、行业龙头企业牵头主导建设[26]。龙头企业作为现代产业链核心,在产业技术创新中发挥领头和战略支撑作用[27],具有引领需求、集成创新和组织平台等优势。此外,关键核心技术的外部性特征和公共产品属性[28]使其技术攻关面临“创新公地危机”以及市场失灵的风险[29],必须寻求“有为政府”的支撑作用。在运行机制层面,创新联合体明确的功能使命和组建条件使其必须克服既有合作创新模式在资源共享与利益分配方面的弊端,构建股权分配、知识产权共享、资源共用以及风险共担的互利共赢机制(白京羽等,2020),为此龙头企业和政府发挥关键作用。

因此,创新联合体组建与运行的特征在于以融通创新为理论基础、由政府和龙头企业牵头组建以及由此构建的运行机制,这些特征体现了创新联合体为弥补既往模式不足、促进产学研深度融合而实施的关键措施,其必然会对组织成员间的知识交流活动产生影响。基于此,本文从转移情境角度将创新联合体运行机制、融通创新文化作为知识转移情境因素,分析创新联合体模式对其内部知识转移的影响机理。

综上所述,本文总结数字技术应用视角下创新联合体知识转移的情境因素为数字技术、创新联合体运行机制以及融通创新文化,进而构建情境因素影响知识转移的理论模型并开展系统动力学分析。

2 情境因素影响创新联合体知识转移的理论模型

2.1 创新联合体知识转移过程

知识转移是指知识以一定转移渠道从发送方转移到接收方,实现知识在不同个体或组织间充分应用的过程,包括知识传播共享和吸收内化两部分[30]。创新联合体间的知识转移是为实现知识的广泛聚集和融通创新,转移主体既要发送自身先进知识以实现知识集聚,又要汲取所需知识而获得创新发展,而创新联合体是知识在转移过程中交流融通的载体。根据创新联合体的内涵特征可知,创新联合体是一个实体组织,其组织间合作是以股权联盟、资源互补、组织融合和价值共创为前提的深度互动,通过政府与企业共同参与运行机制构建而获得持续发展。理论研究表明,以融合发展为特征的联盟结构是复杂性知识或技术能够成功转移的关键条件[31],股权式联盟比契约式联盟具有更强的复杂知识转移能力[32],而且与单边技术转让相比,多主体间的知识交流互动能够有效提升知识转移水平[32]。由此可见,创新联合体正是复杂知识创新活动的有效组织模式,为创新主体间的知识转移提供了适宜场所,并通过构建产学研深度合作的体制机制和组织模式提升知识转移水平。

本文将创新联合体的知识转移主体分为学研机构和企业两类,二者既是发送方又是接收方。转移过程包括知识发送和知识接收两个层次:在第一层次,转移主体整合知识资源,根据联合创新目标和转移意愿明确知识转移范围,通过人员流动、数字平台等转移渠道实现知识在创新联合体知识转移平台上的传递。这一过程既表现为知识发送方发送知识,又表现为知识接收方所需知识被整合和共享。在第二层次,学研机构和企业根据知识需求在转移平台汲取知识,这一过程中转移主体之间实现知识交流和集聚,为创新联合体知识创新提供条件,同时,转移双方也扩充了自身知识存量。虽然知识发送过程先于知识接收过程,但二者并不是分阶段进行,总体上表现为知识发送与知识接收相互交织的知识动态融通。

2.2 情境因素对知识转移的影响机理

知识转移的影响因素包括知识特性、转移主体、转移渠道和转移情境4个方面[33],转移情境作为知识转移过程的客观背景和环境,通过影响其它因素而间接发挥作用。因此,本文结合知识特性、转移主体和转移渠道等相关因素探讨情境因素对知识转移的影响机理。

(1) 知识特性因素。知识特性是指知识的本质属性,其直接影响转移难度和效率。知识特性通常分为显性和隐性两种[34]。其中,显性知识是指能够用语言、文字、符号表示并以书籍、信息技术工具等物理媒介传递的知识;相比之下,隐性知识是以组织或个人为载体的知识,难以表达或编码。知识还具有复杂性,知识种类及数量越多,知识之间的关联程度和相互作用越显著,知识复杂性越高。此外,也有学者提出默会性、嵌入性、模糊性等内涵相近的表述。创新联合体广泛集聚全国范围内的知识资源,具有知识来源多元化、知识数量及种类繁多、转移难度大等特征,结合数字技术背景下知识以数据形式呈现的演变趋势,本文以知识数字化、知识内隐性和知识复杂性表征知识特性。

(2)转移主体因素。创新联合体知识转移主体包括学研机构和企业两类,二者对知识转移的影响体现在转移能力和转移意愿两方面。转移能力是指发送方整合、表达知识的能力,以及接收方识别、转化和应用新知识的能力。转移能力强,表明知识被快速转移和应用,知识转移效率高;转移意愿是转移行为产生的前提,能够促使转移双方积极主动地转移知识,并努力克服转移障碍[35],正向影响知识转移。

(3)转移渠道因素。转移渠道是指知识转移路径与媒介,不同转移路径需要借助的媒介也不同。一般认为,转移渠道应与知识特性、转移主体适配,合适的转移渠道能提高知识转移能力,正向影响知识转移。本文认为,转移渠道对转移能力具有直接影响,数字技术和创新联合体为知识转移开辟新路径与新媒介。

(4)转移情境因素的作用机理。创新联合体运行机制由龙头企业和政府参与构建,旨在激励产学研创新组织形成深度融合的合作关系[20],并以体制机制的硬约束维持合作关系稳定,形成竞争优势,实现资源共享和互利共赢。良好的合作关系有助于增强组织间信任,为各成员提供稳定的合作预期,进一步提升合作积极性,实现稳固的长期合作(白京羽等,2020)。此外,创新联合体运行机制也为组织成员交流互动构建了制度化管理体系,不仅提供正式和非正式的合作通道与信息交流媒介,而且通过规范合作交流过程和合作成员行为,保持合作渠道畅通。基于此,创新联合体运行机制能够以制度约束增强合作稳定性和成员间信任,并构建制度化沟通渠道。基于上述分析,本文总结其对知识转移的影响为增强知识转移意愿、完善知识转移渠道。

融通创新不仅对创新联合体的组建与运行提供理论指导,而且具有文化软支撑作用。融通创新理念的核心特征在于融合与贯通(王巍等,2022)。其中,“融合”强调创新主体的目标融合和利益融合,“贯通”是指资源的广泛集聚和交流畅通[36],因此融通创新体现了一种平等合作、共赢发展的创新理念。贺正楚[37]的研究表明,合作文化作为非正式制度,能够从个人情感层面影响合作行为,促进知识流动和创新效率提升。而且,文化的长期取向特征能够驱使组织成员快速展开合作并且积极持久地进行创新[38]。基于此,本文认为基于融通创新理念、培育融通创新文化有助于组织间形成平等共赢的合作理念和资源共享的创新价值观,增强知识转移意愿,从而促进知识转移。

根据文献回顾,数字技术对创新联合体知识转移的影响是通过知识特性和转移渠道实现的。其中,数字技术对知识特性的作用机理为:一是使显性知识和以数据为载体的隐性知识实现数字化表达,提高知识的可转移性;二是促进转移主体间隐性知识的交流与表达,从而降低知识内隐性;三是扩充知识来源及知识范畴,增加知识数量及种类,使知识内容更加多元化,从而提高知识复杂性,但是这不利于转移主体对知识的快速整合和转化吸收,对知识转移产生负向作用。需要注意的是,数字技术虽然能够影响知识特性,但是并不能改变知识的本质属性,所以这种影响是有限的。数字技术对转移渠道的作用机理为:一是作为信息交流工具,促使知识转移更及时高效;二是拓展知识交流空间,促进知识在网络空间和物理空间内交互表达,实现跨时空流动,使知识转移渠道更加多元化。

2.3 理论模型

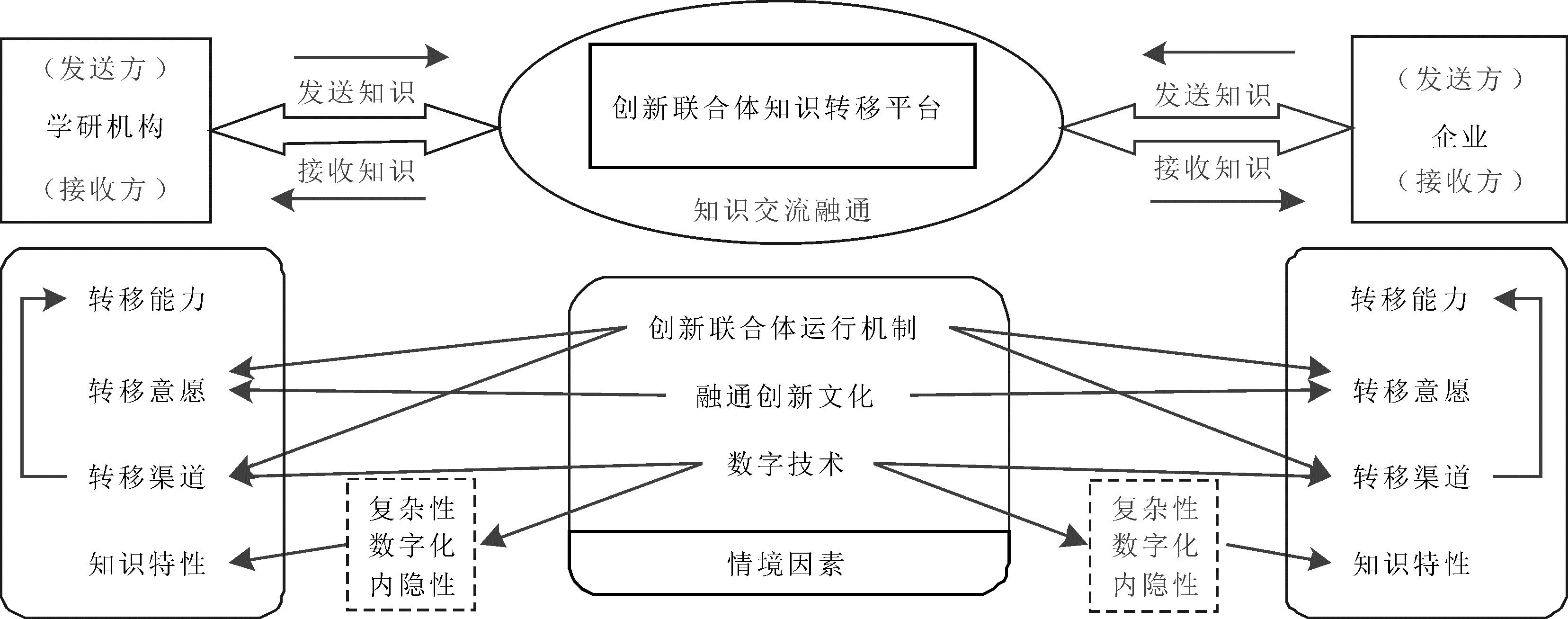

通过以上分析,本文构建数字技术背景下创新联合体知识转移影响因素的理论模型。如图1所示,创新联合体知识转移过程是一个以创新联合体知识创新平台为中枢纽带的知识发送与接收过程,知识转移的影响因素分为转移主体、知识特性、转移渠道和转移情境4个类别,其影响以箭头表示。

3 系统动力学分析

基于系统理论,创新联合体知识转移过程是学研机构与企业之间的知识活动,以创新联合体组织间的知识转移范围作为系统边界,在知识交流和反馈过程中实现组织间知识转移预期与知识存量增长,呈现为耗散结构,符合系统动力学的基本要求,因此可进行系统动力学分析。

3.1 知识转移系统因果关系分析

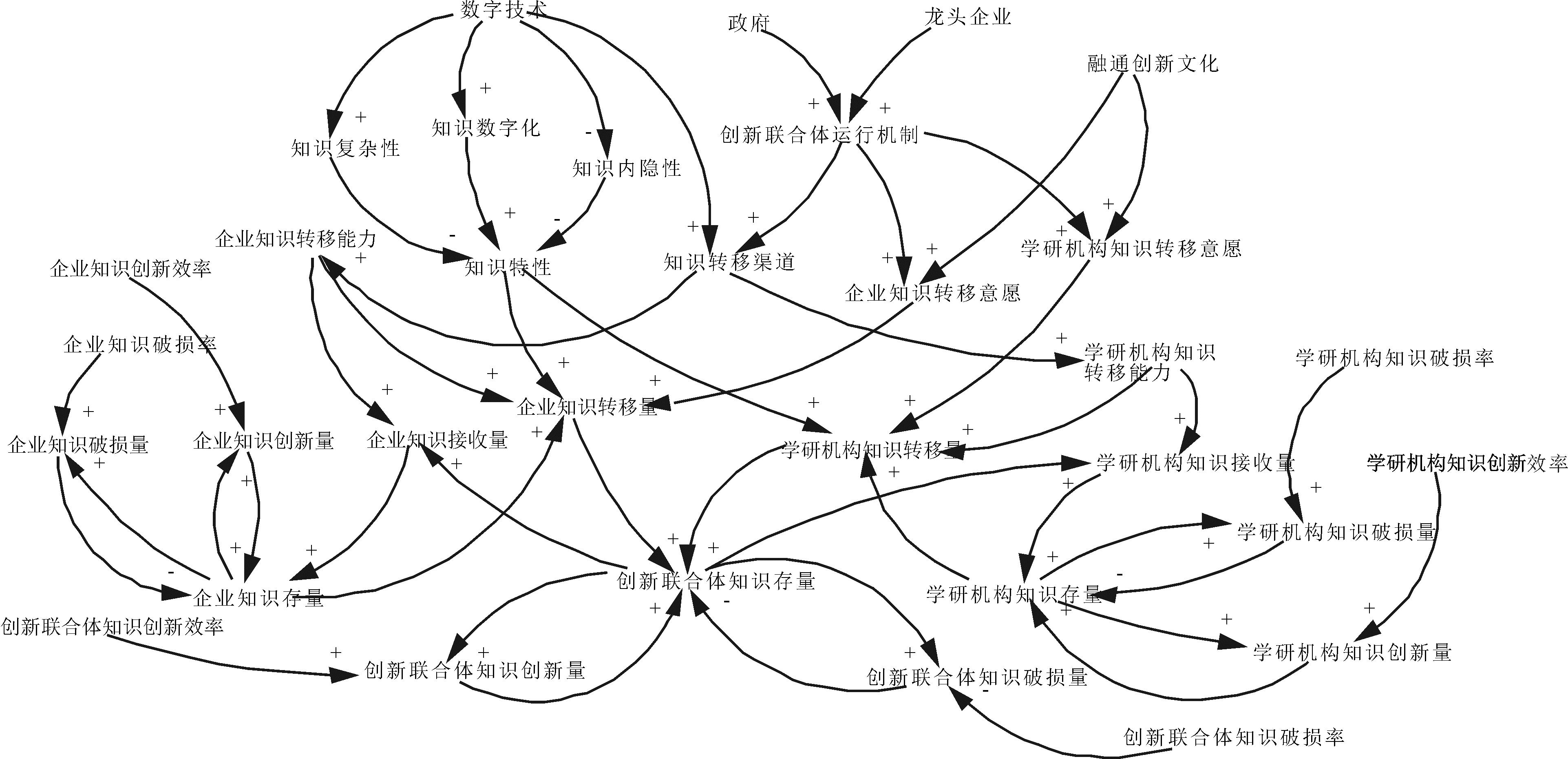

创新联合体知识转移系统动力学模型构建的基本逻辑和变量设定为:第一,知识存量、转移意愿、转移能力、知识特性正向影响知识转移,是影响知识转移数量的主要因素;第二,知识积累是知识创新的前提,转移主体的知识存量正向影响知识创新,促进知识创新效率提升和知识创新数量增加,从而扩充自身知识存量;第三,学研机构和企业既是知识发送方,又是接收方,通过知识转移实现知识交流融通,为此以创新联合体知识存量表示转移双方的知识交流融通程度;第四,转移渠道为知识发送和知识接收提供路径及媒介,对知识转移能力具有正向影响;第五,知识转移过程中伴随知识破损情况,知识破损是指知识在转移过程中被扭曲和误解,从而未能发挥其应用价值的现象,是知识存量下降的重要原因。上述知识转移的内在逻辑构成创新联合体知识转移系统的基本因果关系,结合创新联合体知识转移的理论模型,绘制因果关系回路如图2所示。

3.2 模型假设与系统流图

模型基本假设为:①知识转移主体作为创新联合体的组织成员,双方知识转移是基于多主体联合创新而进行的知识交流融通过程,转移双方具有一定能力将数字技术应用于知识转移过程;②转移模型中的知识可以被量化;③知识双方都有知识转移意愿和转移能力;④仅考虑正向知识转移,即模型只存在发送方向接收方进行的知识转移;⑤除调整数值进行灵敏度分析外,情境因素在单一仿真期间保持不变。

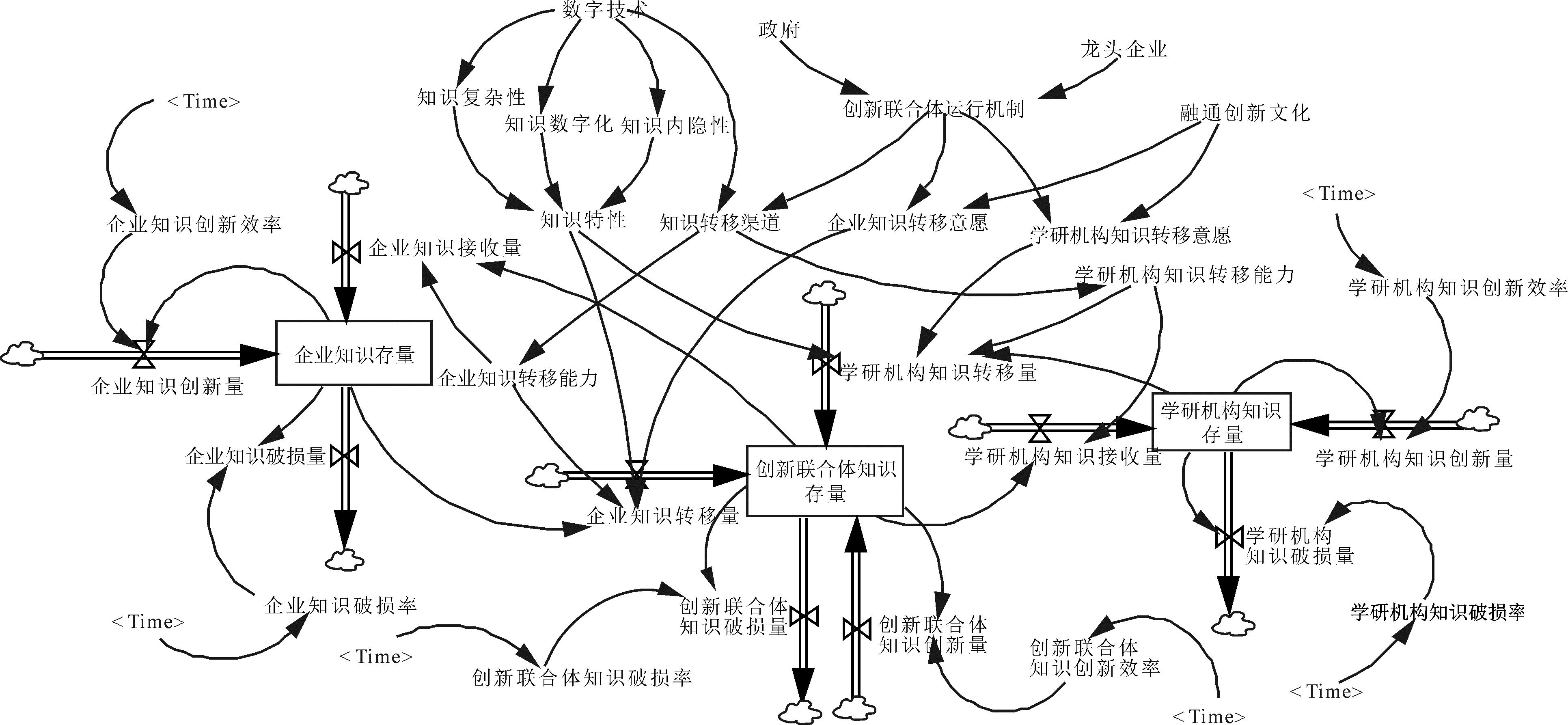

结合图2的因果关系模型,数字技术背景下创新联合体知识转移的系统流图如图3所示。图3中涉及33个变量,其中,状态变量(L)3个、速率变量(R)10个、辅助变量(A)10个和常量变量(C)10个。

3.3 方程设计与说明

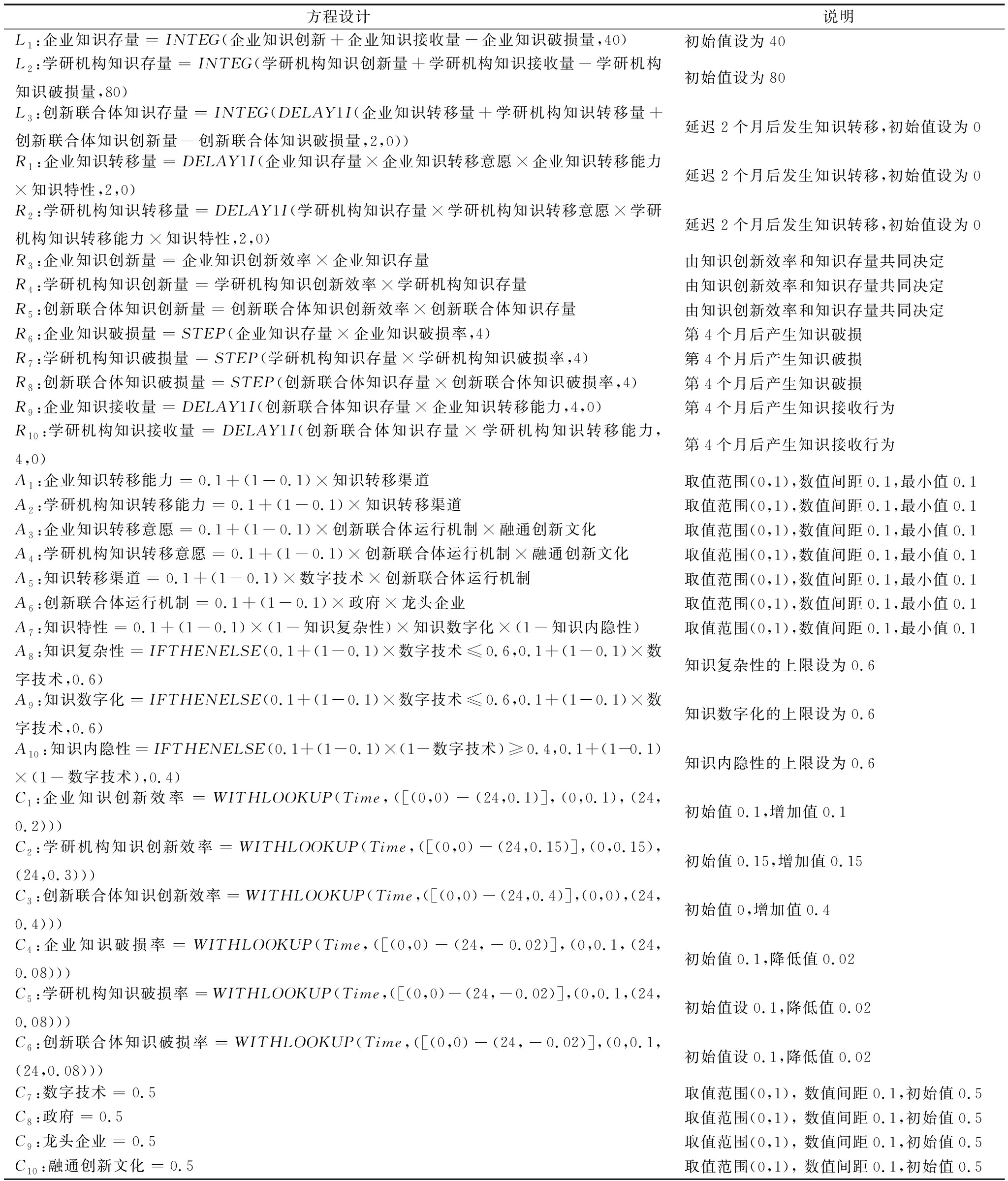

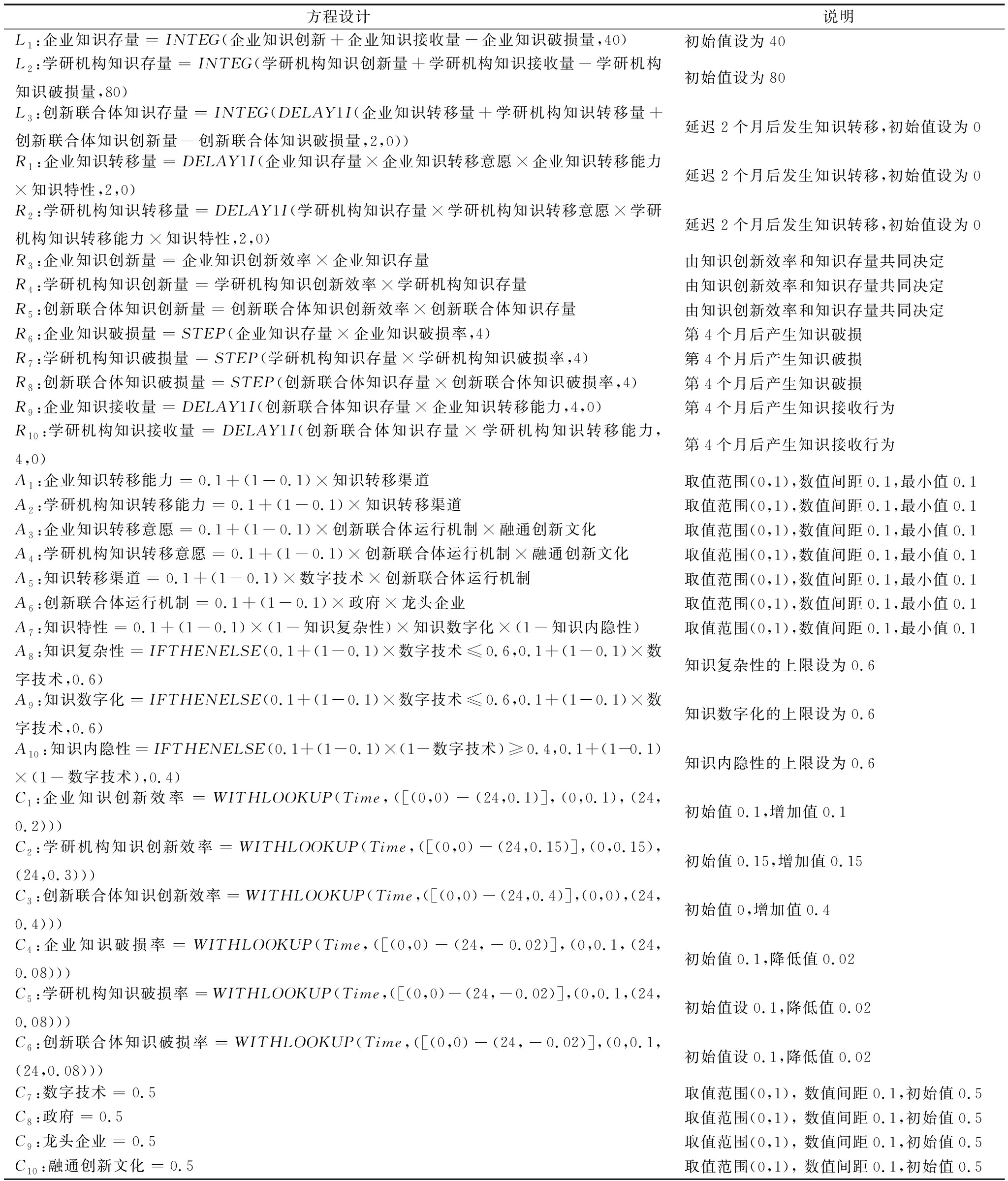

借鉴陈怀超[39]、李春发[40]、方刚(2020)、董睿[41]等的研究成果以及相关领域专家意见,结合系统动力学变量设计方程式并确定参数范围,具体结果和解释说明如表1所示。

表1 方程设计与解释说明

Table 1 Equation design and interpretation notes

方程设计说明L1:企业知识存量=INTEG(企业知识创新+企业知识接收量-企业知识破损量,40) 初始值设为40L2:学研机构知识存量=INTEG(学研机构知识创新量+学研机构知识接收量-学研机构知识破损量,80) 初始值设为80L3:创新联合体知识存量=INTEG(DELAY1I(企业知识转移量+学研机构知识转移量+创新联合体知识创新量-创新联合体知识破损量,2,0)) 延迟2个月后发生知识转移,初始值设为0R1:企业知识转移量=DELAY1I(企业知识存量×企业知识转移意愿×企业知识转移能力×知识特性,2,0) 延迟2个月后发生知识转移,初始值设为0R2:学研机构知识转移量=DELAY1I(学研机构知识存量×学研机构知识转移意愿×学研机构知识转移能力×知识特性,2,0) 延迟2个月后发生知识转移,初始值设为0R3:企业知识创新量=企业知识创新效率×企业知识存量 由知识创新效率和知识存量共同决定R4:学研机构知识创新量=学研机构知识创新效率×学研机构知识存量 由知识创新效率和知识存量共同决定R5:创新联合体知识创新量=创新联合体知识创新效率×创新联合体知识存量 由知识创新效率和知识存量共同决定R6:企业知识破损量=STEP(企业知识存量×企业知识破损率,4) 第4个月后产生知识破损R7:学研机构知识破损量=STEP(学研机构知识存量×学研机构知识破损率,4) 第4个月后产生知识破损R8:创新联合体知识破损量=STEP(创新联合体知识存量×创新联合体知识破损率,4) 第4个月后产生知识破损R9:企业知识接收量=DELAY1I(创新联合体知识存量×企业知识转移能力,4,0) 第4个月后产生知识接收行为R10:学研机构知识接收量=DELAY1I(创新联合体知识存量×学研机构知识转移能力,4,0) 第4个月后产生知识接收行为A1:企业知识转移能力=0.1+(1-0.1)×知识转移渠道 取值范围(0,1),数值间距0.1,最小值0.1A2:学研机构知识转移能力=0.1+(1-0.1)×知识转移渠道 取值范围(0,1),数值间距0.1,最小值0.1A3:企业知识转移意愿=0.1+(1-0.1)×创新联合体运行机制×融通创新文化 取值范围(0,1),数值间距0.1,最小值0.1A4:学研机构知识转移意愿=0.1+(1-0.1)×创新联合体运行机制×融通创新文化 取值范围(0,1),数值间距0.1,最小值0.1A5:知识转移渠道=0.1+(1-0.1)×数字技术×创新联合体运行机制 取值范围(0,1),数值间距0.1,最小值0.1A6:创新联合体运行机制=0.1+(1-0.1)×政府×龙头企业 取值范围(0,1),数值间距0.1,最小值0.1A7:知识特性=0.1+(1-0.1)×(1-知识复杂性)×知识数字化×(1-知识内隐性) 取值范围(0,1),数值间距0.1,最小值0.1A8:知识复杂性=IFTHENELSE(0.1+(1-0.1)×数字技术≤0.6,0.1+(1-0.1)×数字技术,0.6) 知识复杂性的上限设为0.6A9:知识数字化=IFTHENELSE(0.1+(1-0.1)×数字技术≤0.6,0.1+(1-0.1)×数字技术,0.6) 知识数字化的上限设为0.6A10:知识内隐性=IFTHENELSE(0.1+(1-0.1)×(1-数字技术)≥0.4,0.1+(1-0.1)×(1-数字技术),0.4) 知识内隐性的上限设为0.6C1:企业知识创新效率=WITHLOOKUP(Time,([(0,0)-(24,0.1)],(0,0.1),(24,0.2))) 初始值0.1,增加值0.1C2:学研机构知识创新效率=WITHLOOKUP(Time,([(0,0)-(24,0.15)],(0,0.15),(24,0.3))) 初始值0.15,增加值0.15C3:创新联合体知识创新效率=WITHLOOKUP(Time,([(0,0)-(24,0.4)],(0,0),(24,0.4))) 初始值0,增加值0.4C4:企业知识破损率=WITHLOOKUP(Time,([(0,0)-(24,-0.02)],(0,0.1,(24,0.08))) 初始值0.1,降低值0.02C5:学研机构知识破损率=WITHLOOKUP(Time,([(0,0)-(24,-0.02)],(0,0.1,(24,0.08))) 初始值设0.1,降低值0.02C6:创新联合体知识破损率=WITHLOOKUP(Time,([(0,0)-(24,-0.02)],(0,0.1,(24,0.08))) 初始值设0.1,降低值0.02C7:数字技术=0.5 取值范围(0,1), 数值间距0.1,初始值0.5C8:政府=0.5 取值范围(0,1), 数值间距0.1,初始值0.5C9:龙头企业=0.5 取值范围(0,1), 数值间距0.1,初始值0.5C10:融通创新文化=0.5取值范围(0,1), 数值间距0.1,初始值0.5

4 系统动力学模型仿真实验与案例说明

4.1 仿真分析

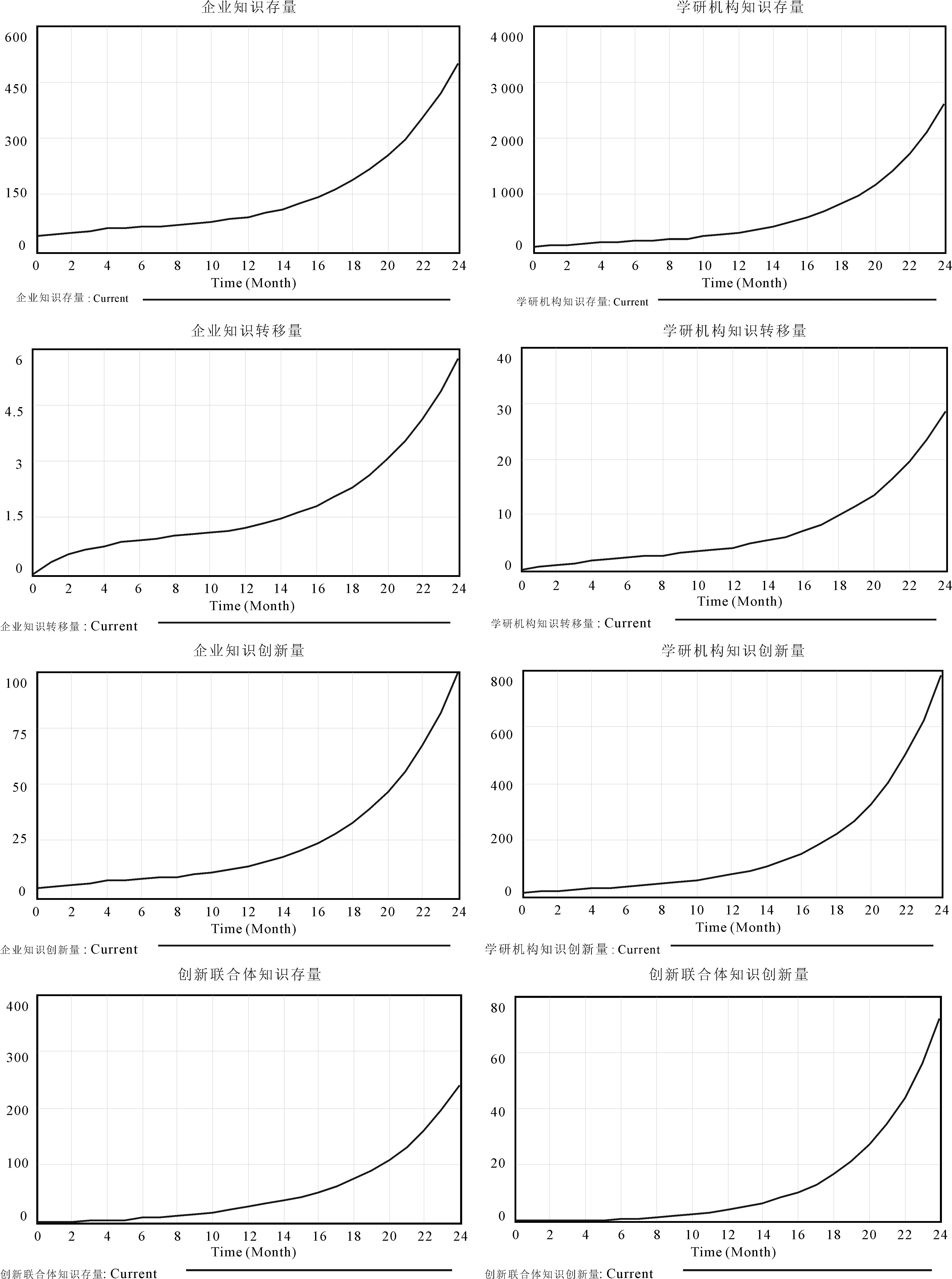

为判断模型是否能反映现实特征及变化规律,采用Vensim_DSS软件分析创新联合体知识转移的系统动力学模型,设定仿真时间为24个月,常数变量值为初始值。主要变量变化趋势如图4所示。

如图4所示,相关变量都随时间变化呈现增长趋势,且各曲线逐渐趋于陡峭,表明变量数值增长速度加快,即随着知识转移过程推进,创新联合体知识转移效率不断提高,效果越来越好。这一结果与创新联合体的现实运行相符,诸多地方实践表明,创新联合体对于关键共性技术的协同攻关和大中小企业融通发展具有重要促进作用(白京羽等,2020)。产生上述结果的原因为:第一,在知识转移过程中,企业、学研机构通过接收异质性知识扩充知识存量,并且实现双方知识交流融通,表现为创新联合体知识存量随之增加。此外,知识存量增加以及知识融通创新使知识创新效率提高、知识创新规模扩大,进一步促进知识存量增加。第二,知识创新规模和知识存量增大使得可转移知识增多,从而催生组织成员的知识转移需求。在影响因素的驱动下,知识转移数量不断增加。

由此可见,各重要变量随时间变化趋势符合知识转移运行规律,与创新联合体的实践成效相符,而且每个变量演变与其它变量变化协调一致,说明变量参数设置合理。因此,本文构建的系统动力学模型能够较好地模拟数字技术背景下创新联合体的知识转移过程。

4.2 灵敏度分析

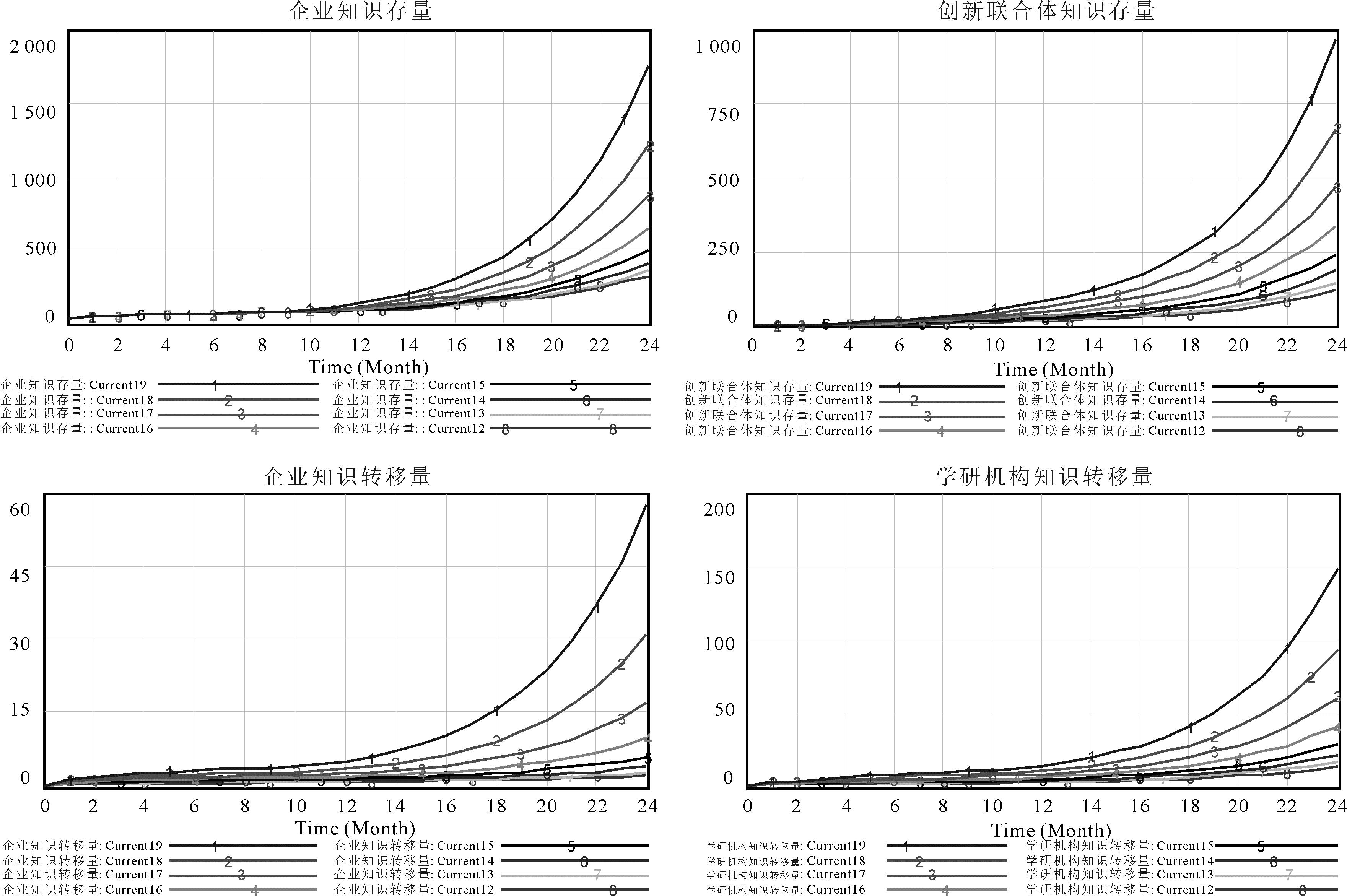

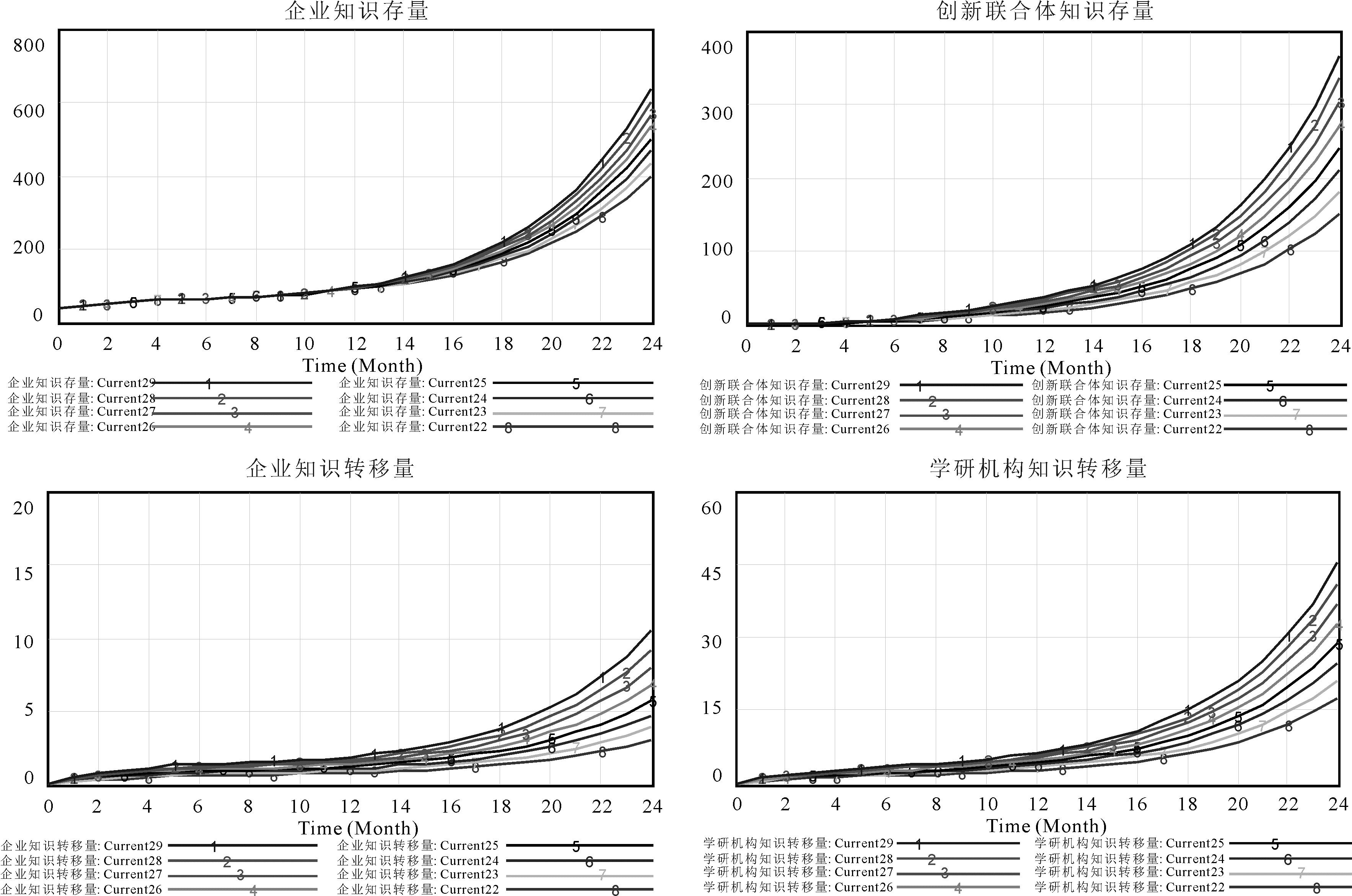

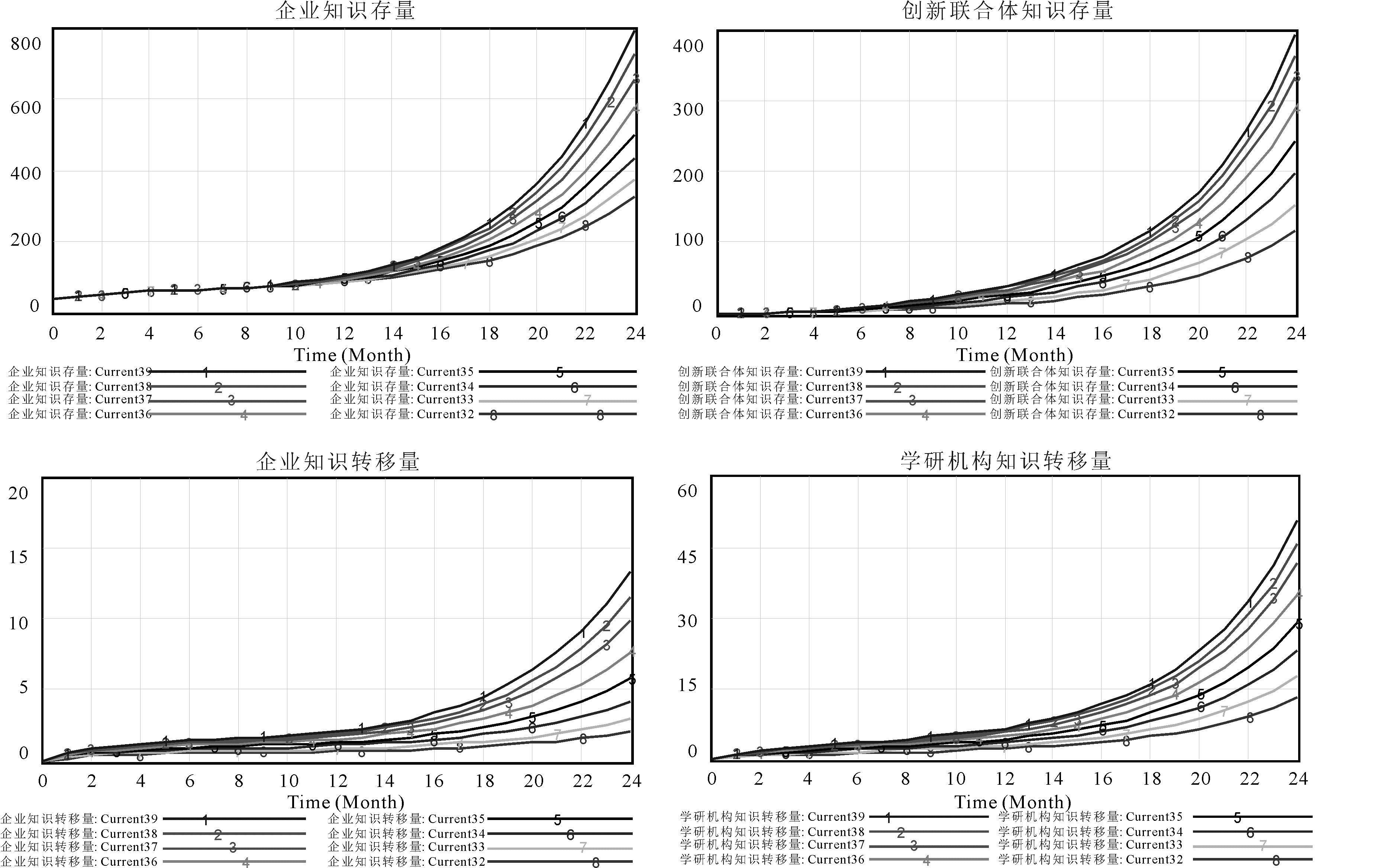

灵敏度分析是指通过调节模型变量数值观察其对知识转移过程和效果的影响,其目的是明确系统变量对系统行为和功能的影响程度。本文旨在研究情境因素对知识转移的影响,所以对数字技术、创新联合体运行机制、融通创新文化展开灵敏度分析。其中,对创新联合体运行机制变量的调节是通过改变政府和龙头企业变量数值实现的。此外,由于学研机构知识存量的曲线走势与企业知识存量的曲线走势保持一致,鉴于篇幅有限,略去学研机构知识存量的曲线走势图。

(1)创新联合体运行机制灵敏度分析。为观察创新联合体运行机制对知识转移的影响程度,同时调整政府和龙头企业变量,数值由0.2提高为0.9,其它数值保持初始值不变。模拟结果如图5所示,模拟曲线由current12逐渐变化为current19,显示创新联合体运行机制的数值增加导致知识存量、知识转移量呈明显上升趋势。模拟结果表明,政府和龙头企业通过完善创新联合体运行机制正向影响知识转移过程和转移效果,有利于创新联合体潜力发挥。

(2)融通创新文化灵敏度分析。图6所示是融通创新文化对创新联合体知识转移的促进作用。图中随融通创新文化数值增大,知识转移量、知识存量曲线走势逐渐陡峭,并且随时间变化而愈加明显,说明培育融通创新文化对创新联合体知识转移具有促进作用。这与贺正楚[37]和Attah-Boakye等[38]的研究发现基本一致,即组织合作文化对知识流动、企业创新都具有正向影响。因此,融通创新文化对合作创新具有正向影响,能够提升知识转移意愿,促进知识转移过程及提升转移效果。

(3)数字技术灵敏度分析。图7中保持其它变量初始值不变,随着数字技术数值增大,知识转移量、知识存量呈增大趋势,表明应用数字技术有利于提高知识转移效果。由模拟结果可知,数字技术对知识转移的促进作用大于阻碍作用,最终表现为促进知识转移以及提升转移效果,进一步验证了李星等(2022)对数字技术促进知识流动和实现创新效率提升的实证研究结果。因此,数字技术对知识转移具有多路径的正向驱动作用。

4.3 案例说明——安徽省智能人机交互创新联合体

为进一步从实践角度验证理论模型的可靠性,本文以安徽省智能人机交互创新联合体为例,分析情境因素对创新联合体知识转移的影响机理。

安徽省智能人机交互创新联合体是2021年12月由安徽省科技厅批复组建的安徽省首家创新联合体。

在组建过程中,中央政府及安徽省政府通过破除科技创新体制机制障碍、设立项目专项和配套政策、给予财政补贴以及其它风险补偿措施等积极推动创新联合体建设,科大讯飞则发挥行业核心企业的主导作用,整合协调各类优势企业资源,推动智能人机交互领域创新目标的实现。在运行过程中,科大硅谷作为该创新联合体的实体运行平台,广泛集聚科技中小企业、研发机构和科创服务机构。同时,讯飞语言云平台的创立搭建了合作共赢的创新体系,使组织成员能够获取和共享知识资源。合作过程中,科大讯飞与创新联合体其它组织成员形成开放合作、共享协同、有机共生的生态化关系,制定了互利共赢的合作机制,以股权分配机制实现成果共享,使创新联合体的持续运行拥有科学合理的运行机制保障。此外,为促进多方创新主体间知识转移过程畅通,科大讯飞通过积极调整组织结构,形成融合创新信息共享平台,为产学研各主体合作创造了便捷条件,促进了人才流动。而且,人工智能数字技术应用也显著提高了沟通渠道的透明度,并将各方知识和数字资源整合,促进创新主体间的知识融合与知识协同。在组织文化层面,以科大讯飞为核心的创新联合体成员注重组织创新氛围塑造,致力于营造良好的创新生态环境,崇尚共融共创的合作理念。

上述举措使安徽省智能人机交互创新联合体的组织成员结成紧密的战略合作伙伴关系,成员间信息交流与知识转移更畅通且高效,产业链上实现了更广泛的资源共享和开放共赢,近两年来在科研攻关、成果转化、产业孵化、人才集聚等方面获得显著成效。因此,未来势必会推动智能人机交互领域的颠覆性创新并提升产业核心竞争力。

5 结论与建议

5.1 结论

(1)创新联合体知识转移能够实现学研机构和企业之间知识的交流融通及知识量增加。创新联合体为学研机构与企业的知识转移提供交流平台,模拟结果显示,创新联合体、学研机构和企业的知识存量都呈现加速增长趋势,较为准确地模拟了实践情况。

(2)创新联合体的运行机制和融通创新文化对知识转移具有显著影响,但是作用路径和因果关系不同。运行机制以制度约束和增进信任提升知识转移意愿,并优化知识转移渠道,从而正向影响知识转移;融通创新文化通过发挥文化软支撑作用提升知识转移意愿,从而促进知识转移。

(3)数字技术对创新联合体知识转移的影响具有多路径,通过降低知识内隐性、提升知识数字化和拓展知识转移渠道对知识转移产生正向影响,通过增加知识复杂性而阻碍知识转移。灵敏度分析结果显示,数字技术对知识转移的影响整体表现为正向驱动作用。

5.2 建议

(1)着眼于构建创新联合体运行机制,提升创新联合体知识转移效能和联合创新效率。政府及龙头企业要充分利用自身优势,以市场经济原则构建资源共享、价值共创、权益清晰、风险共担的合作机制,并发挥“有为政府”作用,通过设立专项和配套政策、给予财政补贴以及其它风险补偿措施,克服关键核心技术攻关的市场失灵风险,构建完善的组织治理机制。

(2)在创新联合体运行过程中重视创建融通创新的文化环境,形成资源融合互补、知识融通共享、价值共创共享的创新价值观,使运行机制的硬约束作用与融通创新文化的软支撑作用形成合力,发挥协同效应,共同提升组织间信任程度和合作交流水平,形成长期稳定的联合创新关系,有效促进学研机构和企业的知识转移与融通创新。

(3)鉴于数字技术对创新联合体知识转移的影响具有多路径,应加快实现数字化转型,发挥数字技术在知识发现和数据处理方面的强大功能,为创新联合体间的知识涌现、知识交流融通以及知识利用提供技术工具和赋能。同时,也应看到知识日益复杂,必须提高数字技术应用水平以增强对知识价值的鉴别与评估能力。

5.3 不足与展望

作为创新联合体知识转移探索的初步尝试,本文还存在一些不足之处:第一,基于文献梳理提取知识转移影响因素,后续可通过大样本实证研究、案例研究等方法对本文结论作进一步验证;第二,从情境因素出发,本文探讨数字技术应用和创新联合体模式分别对知识转移的影响,未来可进一步从数字创新角度探析数字技术对创新模式的影响以及由此驱动组织间知识转移的过程。

参考文献:

[1] 尹西明, 陈泰伦, 陈劲, 等. 面向科技自立自强的高能级创新联合体建设[J]. 陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2022,51(2):51-60.

[2] 王璐瑶, 曲冠楠,ROGERS J. 面向“卡脖子”问题的知识创新生态系统分析:核心挑战、理论构建与现实路径[J].科研管理, 2022,43(4):94-102.

[3] 李德毅. 人工智能导论:面向非计算机专业[M].北京: 中国科学技术出版社, 2018.

[4] 罗惠敏. 数字技术垄断是平台垄断的重要特征——以亚马逊公司为例[J].马克思主义研究, 2023,41(4):137-148.

[5] 蔡进兵著. 知识转移机制与企业边界的变化[M].北京:经济科学出版社, 2014.

[6] ANAND V, MANZ C C, GLICK W H. An organizational memory approach to information management[J].Academy of Management Review, 1998,23(4):796-809.

[7] HUBER G P. A Theory of the effects of advanced information technologies on organizational design, intelligence, and decision making[J].Academy of Management Review, 1990,15(1):47-71.

[8] HENDERSON J C, VENKATRAMAN N. Strategic alignment: a model for organizational transformation via information technology[D].2009.

[9] HUNG S Y, KANG T C, YEN D, et al. A cross-cultural analysis of communication tools and communication outcomes[J].Journal of Global Information Management, 2012,20(3):55-83.

[10] CHOW N C N. Factors affecting usage of information technology in support of knowledge sharing: a multiple case study of service organizations in Hong Kong[J].Journal of Global Information Management, 2011,19(2):45-66.

[11] YOO Y, HENFRIDSSON O, LYYTINEN K. Research commentary-the new organizing logic of digital innovation: an agenda for information systems research[J].Information Systems Research, 2010,21(4):724-735.

[12] GEDIMINAS M, MANTAS V. The affordances of digital technologies for business processes integration[J].Journal of Systems and Information Technology, 2023,25(1):1279-1302.

[13] RUNDE J, FAULKNER P. Theorizing the digital object[J].MIS Quarterly, 2019,43(4).

[14] CHIERICI R, MAZZUCCHELLI A, GARCIA-PEREZ A, et al. Transforming big data into knowledge: the role of knowledge management practice[J].Management Decision, 2019,57(8):1902-1922.

[15] FERRARIS A, MAZZOLENI A, DEVALLE A, et al. Big data analytics capabilities and knowledge management: impact on firm performance[J].Management Decision, 2019,57(8):1923-1936.

[16] LORIS B, RICCARDO C, FABRIZIO M. Knowledge discovery from large amounts of social media data[J].Applied Sciences, 2022,12(3):1209

[17] 周志刚, 任丽华, 王新华, 等. 创新网络视角下区块链赋能跨组织知识共享的影响因素研究[J].技术与创新管理, 2022,43(5):493-506.

[18] 操友根,任声策,杜梅.企业牵头创新联合体合作网络研究——以上海市科技进步奖项目为例[J].科技进步与对策,2023,40(20):1-10.

[19] 张华, 顾新, 王涛. 基于过程管理视角的开放式创新关系治理研究[J].科技进步与对策, 2020,37(11):1-8.

[20] 张赤东, 彭晓艺. 创新联合体的概念界定与政策内涵[J].科技中国, 2021,26(6):5-9.

[21] 郭菊娥, 王梦迪, 冷奥琳. 企业布局搭建创新联合体重塑创新生态的机理与路径研究[J].西安交通大学学报(社会科学版), 2022,42(1):76-84.

[22] 高茜滢, 吴慈生, 王琦. 基于合作竞争与协同创新的创新联合体研究[J].中国软科学, 2022,37(11):155-164.

[23] 张羽飞, 原长弘, 张树满. 共建产学研创新联合体对科技中小企业创新绩效的影响研究[J].管理学报, 2022,20(1):76-85.

[24] 陈劲, 阳镇. 融通创新视角下关键核心技术的突破:理论框架与实现路径[J].社会科学, 2021,43(5):58-69.

[25] 陈劲, 阳银娟, 刘畅. 融通创新的理论内涵与实践探索[J].创新科技, 2020,20(2):1-9.

[26] 尹西明, 陈泰伦, 陈劲, 等. 面向科技自立自强的高能级创新联合体建设[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2022,51(2):51-60.

[27] 赵晶, 刘玉洁, 付珂语, 等. 大型国企发挥产业链链长职能的路径与机制——基于特高压输电工程的案例研究[J].管理世界, 2022,38(5):221-240.

[28] 杨思颖. 政府推动关键核心技术创新:理论基础与实践方案[J].经济学家, 2020,32(9):85-94.

[29] 李飞. 警惕“创新公地危机”加快构建创新联合体[J].科技中国, 2022,27(4):7-11.

[30] LIYANAGE C,ELHAG T,BALLAL T,LI Q.Knowledge communication and translation-a knowledge transfer model[J].Journal of Knowledge Management,2009,13(3):118-131.

[31] NAKAMURA M, SHAVER M, YEUNG B. An empirical investigation of joint venture dynamics: evidence from U.S.-Japan joint ventures[J].International Journal of Industrial Organization, 1996,14(4):521-541.

[32] MOWERY D C, OXLEY J E,SILVERMAN B S.Strategic alliances and interfirm knowledge transfer[J].Strategic Management Journal,1996,17(10):77-77.

[33] 曹兴, 郭然. 知识转移影响因素研究及其展望[J].中南大学学报(社会科学版), 2008,10(2):230-236.

[34] POLANYI M. The logic of tacit inference[J].Philosophy, 1966,41(155):1-18.

[35] CUMMINGS J L, TENG B. Transferring R&D knowledge: the key factors affecting knowledge transfer success[J].Journal of Engineering and Technology Management, 2003,20(1):39-68.

[36] 刘众. 融通创新中更好发挥政府作用的内在要求探析[J].科技管理研究, 2022,42(4):29-35.

[37] 贺正楚, 罗静, 潘为华. 企业合作文化、知识流动对创新绩效的影响[J].湖南大学学报(社会科学版), 2022,36(3):57-64.

[38] ATTAH-BOAKYE R, ADAMS K, KIMANI D, et al. The impact of board gender diversity and national culture on corporate innovation: a multi-country analysis of multinational corporations operating in emerging economies[J].Technological Forecasting and Social Change, 2020,161(1):120247.

[39] 陈怀超, 蒋念, 范建红. 转移情境影响母子公司知识转移的系统动力学建模与分析[J].管理评论, 2017,29(12):62-71.

[40] 李春发, 赵乐生. 激励机制影响新创企业知识转移的系统动力学分析[J].科技进步与对策, 2017,34(13):128-135.

[41] 董睿, 张海涛. 复杂网络视角下创新生态系统知识转移建模及仿真研究[J].软科学, 2022,36(6):122-129.

(责任编辑:胡俊健)