0 引言

随着智能技术快速发展,人类社会进入数字化时代。2020年,经济合作与发展组织(OECD)发布的报告《科学、技术与创新数字化:关键进展和政策》指出,数字化是当前企业、科学界和政府机构中创新活动的最显著表现。作为企业高质量发展的动力,数字化创新是创新驱动发展战略的关键环节。吉利汽车的数字人民币购车体验、海尔智家“灯塔工厂”数字化平台的成功经验表明,传统创新模式已经不足以维持企业核心竞争优势。企业竞争力很大程度上取决于其使用数字技术的创新能力。数字化创新成为企业探索新兴技术领域、加快推动产品服务高端化与高附加值化的必由之路[1]。可见,企业唯有通过数字化创新才能实现自身持续性变革,从而实现关键技术突破性创新。因此,深入探究前因条件对企业数字化创新的影响,进而为企业提供建议具有重要现实价值。

数字化创新是企业在创新过程中基于数字技术开展的产品和业务流程创新[2]。现有研究大多从单一层面入手,探讨组织层面的CIO需求方领导力[3]和数字并购[4]或环境层面的知识产权保护[5]等因素对企业数字化创新的影响。但数字化创新实践根植于企业所处环境[6],因而其影响因素来自组织内部和外部环境。少数学者关注组织和环境层面因素匹配对企业数字化创新的影响。例如,李小青等[6]发现,组织内部环境(企业文化和信息基础等)是数字化创新的关键情境,外部环境(政策环境和经济环境等)是数字化创新实践过程中的向导。一直以来,数字技术都是组织数字化创新的关键驱动力[7]。数字化转型既是企业借助数字技术实现组织变革的过程,也是企业利用关键资源的体现,能够提高企业竞争力和创新绩效,进而推动企业数字化创新。根据经验学习理论,失败学习作为经验学习方式,在企业数字化转型过程中发挥重要作用,能够帮助企业从失败中汲取经验,从而促进企业创新[8]。制度理论指出,制度资本是转型背景下企业获取资源的有效方式[9-10]。企业可以通过政府和自身关系网络获取所需资源,这些资源可以与企业数字化转型及失败学习相匹配,进而帮助企业更好地开展数字化创新。由此可见,数字化转型、失败学习和制度资本有助于企业利用数字技术开展创新活动,从而提升数字化创新水平。但需要指出的是,现有研究尚未关注数字化转型、失败学习和制度资本对企业数字化创新的影响,更未探讨上述因素组合对数字化创新的影响。由此,本文探讨数字化转型、失败学习以及制度资本对企业数字化创新的影响,弥补现有研究不足。

此外,现有文献尚未对数字化转型、失败学习和制度资本进行多条件依赖关系分析。由于数字化创新的动态性和复杂性,基于整体视角探讨各前因条件对数字化创新的组合效应迫在眉睫。传统回归分析方法基于自变量相互独立、单向线性关系和因果对称性的假设前提,三重交互是其解释的上限,因而无法充分解释条件间相互依赖的复杂关系。模糊集定性比较分析(fsQCA)方法是基于组态视角,旨在解释复杂因果现象的分析方法[11],可以较好地弥补传统回归方法的不足,揭示多层面协同联动对企业数字化创新的作用机制。鉴于此,本文基于组态视角,采用fsQCA方法考察数字化转型、失败学习和制度资本对企业数字化创新的组态效应。

1 文献回顾与模型构建

1.1 数字化转型与数字化创新

数字化转型是指在创新过程中,企业将多种数字化技术运用于产品、运营、管理、战略思维和商业模式等方面,以提高自身绩效和竞争力,进而实现企业变革的过程[12]。数字经济时代,数字化转型作为企业创新发展的必经之路,可以引导企业跨越式发展,帮助其形成新的竞争优势,促使其在创新活动中使用数字技术,最终提高企业数字化创新水平。参考杨震宁等[12]的做法,本文将数字化转型分为数字化技术水平和数字化应用范围两个维度。

数字化技术水平是指企业对各类数字技术(如移动互联网、物联网和即时通讯等)的应用深度。对于企业而言,数字技术可以在一定程度上帮助其解决资源匮乏问题,提高稀缺资源配置效率,进而赋予企业持续性变革与创新的能力。一般而言,空间局限性会导致企业内部成员沟通不畅,而数字技术不仅能够提高信息交换效率[12],而且可以促进不同成员跨部门、跨组织交流,从而提升企业数字化创新水平。数字化应用范围是指在运营管理过程中,企业对数字技术的应用广度。数字技术应用可以增加新产品和服务组合的可能性,从而促进产品、服务及研发流程创新。同时,基于数字技术建立的数字化连接能够突破组织边界,因而导致企业面临不同领域的竞争。为应对竞争压力,企业会将数字技术融入创新各流程,以增强自身持续变革能力,从而提高数字化创新水平。

1.2 失败学习与数字化创新

失败意味着企业在运营过程中未达到预期目的。企业在发展过程中会遇到诸多问题[8],而创新的本质是对未知领域的试验性探索[13],因而失败是企业创新过程中的常态。根据经验学习理论,失败情景可以引发反省,而反省和行动有助于企业有效学习[14],因而失败是学习的源泉。在企业发展与创新过程中,失败学习作为组织学习的主要形式,是对失败进行反思并不断完善原有知识和技能的过程,其本质是组织对旧知识的忘却以及对新知识的重学[14]。因此,当数字化创新失败时,失败学习可以帮助企业“逢凶化吉”,将从失败中学习的经验和知识转化为数字化创新所需资源。参考于晓宇和蔡莉[14]的研究成果,本文将失败学习分为个体失败学习与组织失败学习。

个体失败学习是指在组织创新活动过程中,由于结果偏离预期和期望,员工会对自身及他人的失败进行学习,通过反思与行动积累经验,避免再次失败[15]。人本原理指出,人是管理活动的主体,因而企业创新成果与企业中的个体紧密相连。个体依靠其主观意愿开展失败学习。企业在利用数字技术进行创新过程中,受挫和失败在所难免。此时,企业中的个体若能够充分发挥主观能动性,将从失败中学到的知识、技术作为创新资源,就能加深企业数字化创新程度。同时,个体从失败中获取知识和信息后,通过与其他成员分享可以提高企业数字化创新水平。组织失败学习是组织对内外部失败经验进行集体反思并调整行为方式的过程。组织失败学习将组织视为一个系统,并将失败学习情景设置于该系统中。一般而言,组织失败学习可以有效提升企业数字化创新水平。首先,组织可以通过制定制度、规范流程,营造宽容失败的环境[14],促使组织成员应用先进的数字技术并以积极的态度投身于数字化创新活动中。其次,组织失败学习有助于组织对失败经验进行总结,进而纠正错误,实现数字化创新。最后,组织失败学习能够帮助企业有效识别风险,提高问题处理能力以及数字技术应用效率,降低失败风险,从而实现数字化创新。

1.3 制度资本与数字化创新

在企业发展与创新过程中,制度环境发挥重要作用。事实上,企业创新活动依赖于其所处制度环境[16]。制度资本可为企业创新活动提供资源保障,促进企业数字化创新水平提升。制度理论指出,转型背景下,企业资源获取方式可以分为正式和非正式两种[9-10]。因此,参考高山行等[10]的研究成果,本文将制度资本分为正式制度资本和非正式制度资本。

正式制度资本是指企业从政府获取知识、信息、资金和政策等资源支持[10]。首先,政府在资金方面的支持能够支撑企业开展一系列创新活动,在很大程度上促使企业积极投身于新技术研发,尤其是以云计算、区块链等为代表的数字技术。同时,政府支持能够为企业创新活动提供保障,提升其数字技术应用程度。其次,政府鼓励产学研协同发展可为企业提供与高校、科研机构接触、合作的机会,不仅能够拓宽企业员工知识广度,而且有助于企业获得新的信息和技术,从而促进企业数字化创新水平提升。最后,若能获得政府支持,企业就可以拥有更高的合法性,更易被市场接纳,从而增强开展数字化创新的信心和意愿。非正式制度资本是指企业通过自身关系网络获取的外部资源、信息和知识等[10]。企业依靠自身建立的外部联系获取所需资源,因而所获资源与自身需求相匹配,更易发挥作用。首先,非正式制度资本带来的资源与企业自身资源具有相似性[9],企业员工利用上述资源进行创新会更加得心应手,在创新过程中能够灵活地使用数字技术。其次,数字经济时代,企业通过自身关系网络能够获得市场和顾客信息,充分掌握目标群体需求,针对性地将数字技术融入创新流程中,从而提高数字化创新水平。最后,非正式制度资本有利于企业获取先进的管理经验和专业人才,解决企业面临的问题,为数字化创新提供保障。

1.4 组态视角下数字化转型、失败学习、制度资本与企业数字化创新

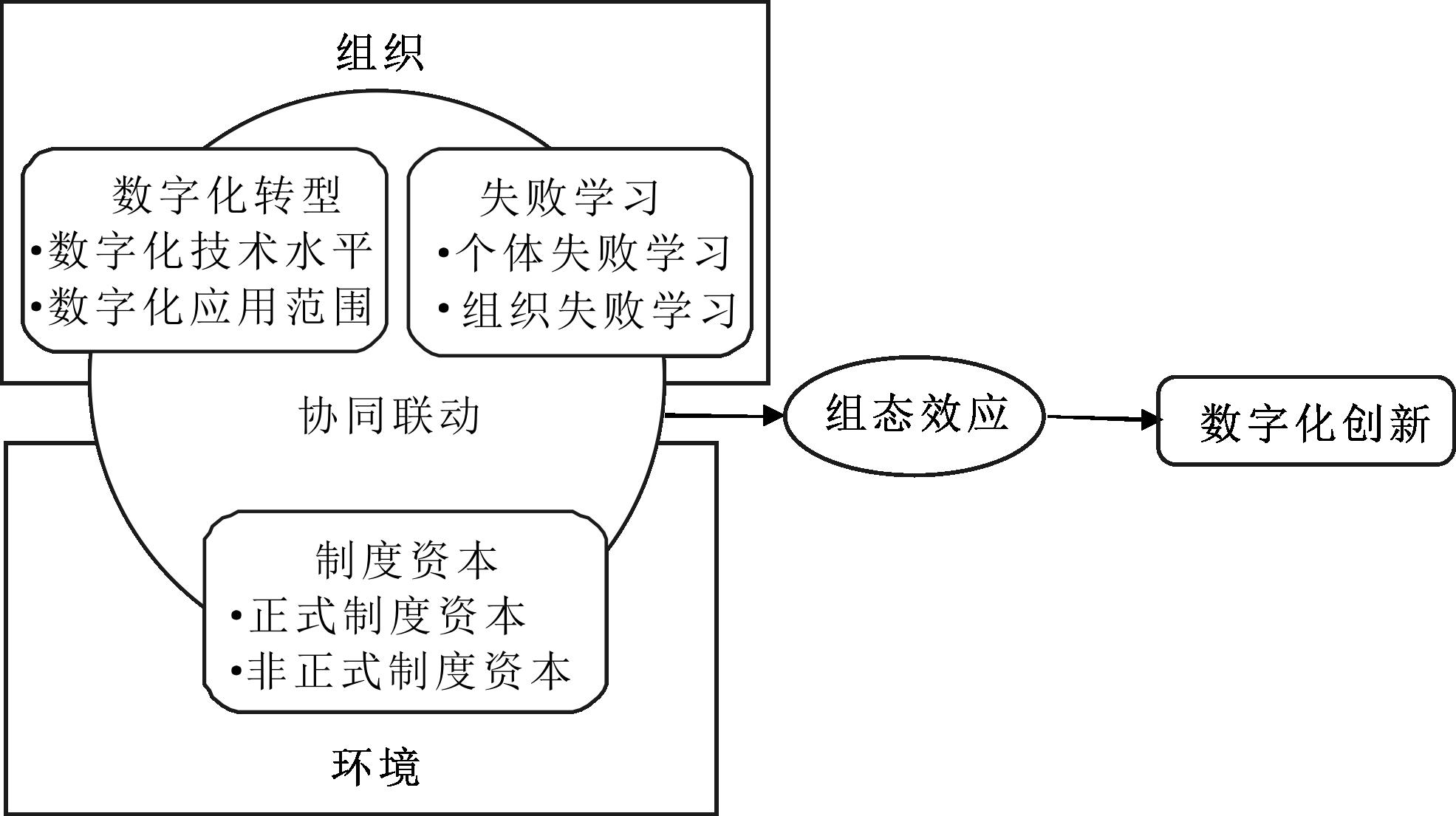

由以上论述可以看出,数字化转型、失败学习和制度资本方面的6个单一因素对企业数字化创新水平提高均有所贡献,但现实中任何企业都无法做到“十全十美”。即便如此,企业依旧可以借助其它条件间的“化学反应”实现高数字化创新。如何对数字化技术水平、数字化应用范围、个体失败学习、组织失败学习以及正式制度资本和非正式制度资本进行组合才能产生企业高数字化创新?各条件在不同组合中发挥怎样的作用?上述问题需要运用基于整体论的组态思维进行解答。相比于传统线性回归方法,基于fsQCA方法的溯因逻辑能够清晰地识别高数字化创新产生的原因[17],更细粒度地分析企业数字化创新及影响因素。综上,本文采用fsQCA方法探究组织层面的数字化转型和失败学习,以及环境层面的制度资本方面的6个因素组态效应对企业数字化创新的影响路径,构建具体组态模型见图1。

2 研究设计

2.1 研究方法

定性比较分析方法旨在通过案例间的比较,揭示条件组态与结果间的因果关系[11]。本文采用fsQCA方法的原因如下:第一,本研究关注数字化转型、失败学习和制度资本方面的6个前因条件对企业数字化创新的影响,上述前因条件相互依赖,对结果具有多重并发影响。相较于传统统计方法,fsQCA能够揭示企业数字化创新因果关系的复杂性。第二,与回归方法不同,fsQCA使用的是布尔代数,不会导致遗漏变量偏差[18]。第三,本研究采用问卷形式收集各变量数据,条件变量和结果变量均具有连续性。相对于csQCA、mvQCA,fsQCA可以更好地解决连续性变量部分隶属度的问题。同时,fsQCA更多地考虑了前因条件变化对结果造成的细微影响[19]。

2.2 问卷设计

数字化转型量表设计参考杨震宁等[12]的研究成果,其中,数字化技术水平量表包括7个题项,数字化应用范围量表包括7个题项,共14个题项。失败学习量表设计参考于晓宇和蔡莉[14]以及Carmeli[20]的研究成果,其中,个体失败学习量表包括3个题项,组织失败学习量表包括4个题项,共7个题项。制度资本量表设计参考Li & Atuahene-Gima[21]、Gao等[9]以及高山行等[10]的研究成果,其中,正式制度资本量表包括5个题项,非正式制度资本量表包括5个题项,共10个题项。数字化创新量表设计参考张延林等[3]以及Tsou & Chen[22]的研究成果,共4个题项。本文所有量表均采用Likert 5级量表进行测量。

本文问卷开发步骤如下:首先,借鉴国内外学者开发的成熟量表并结合本文研究目的,构建各变量初始量表;其次,将初始量表提交给5位相关领域学者,根据其意见对量表进行修改、完善;再次,在进行预调研前,邀请6位企业管理者对题项措辞、表述和设计风格提出意见,进一步完善量表;最后,通过预调研获取80份有效样本,运用SPSS 25.0软件对预调研样本数据进行信效度分析。结果显示,各变量的Cronbach's α值均大于0.8,各变量测量题项的CITC值均大于0.5,因子载荷均大于0.7,表明量表信效度满足要求。由此,本文确定最终正式问卷。

2.3 数据收集与样本特征

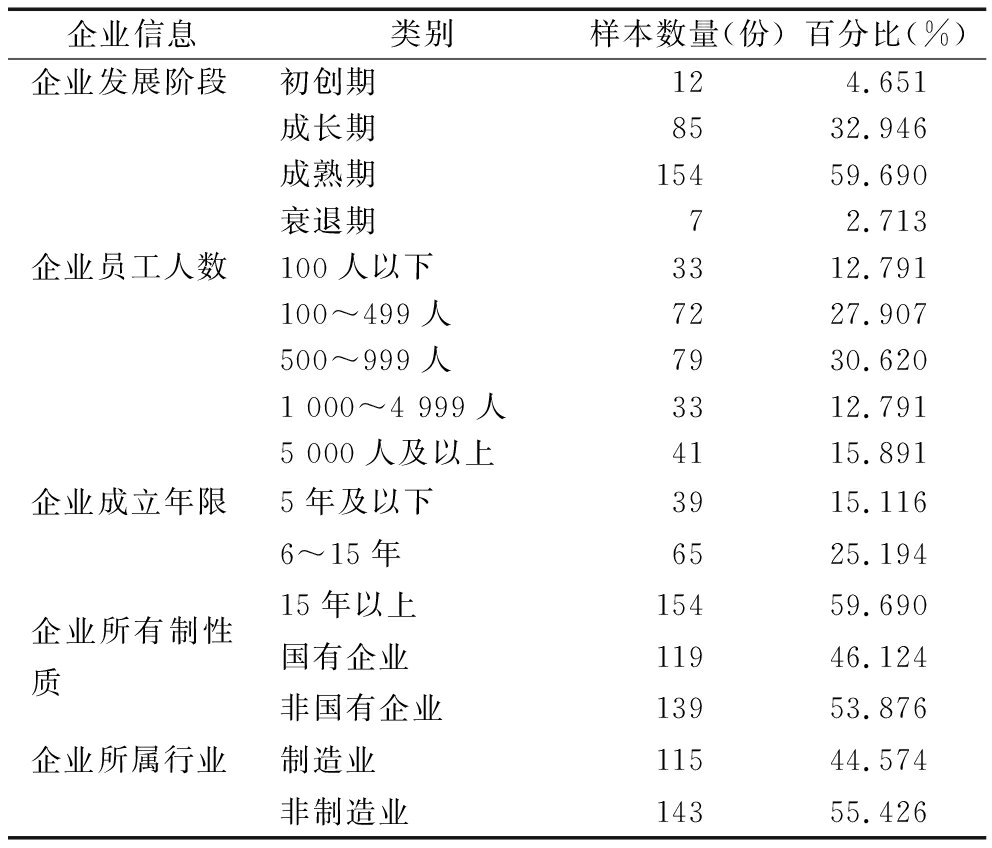

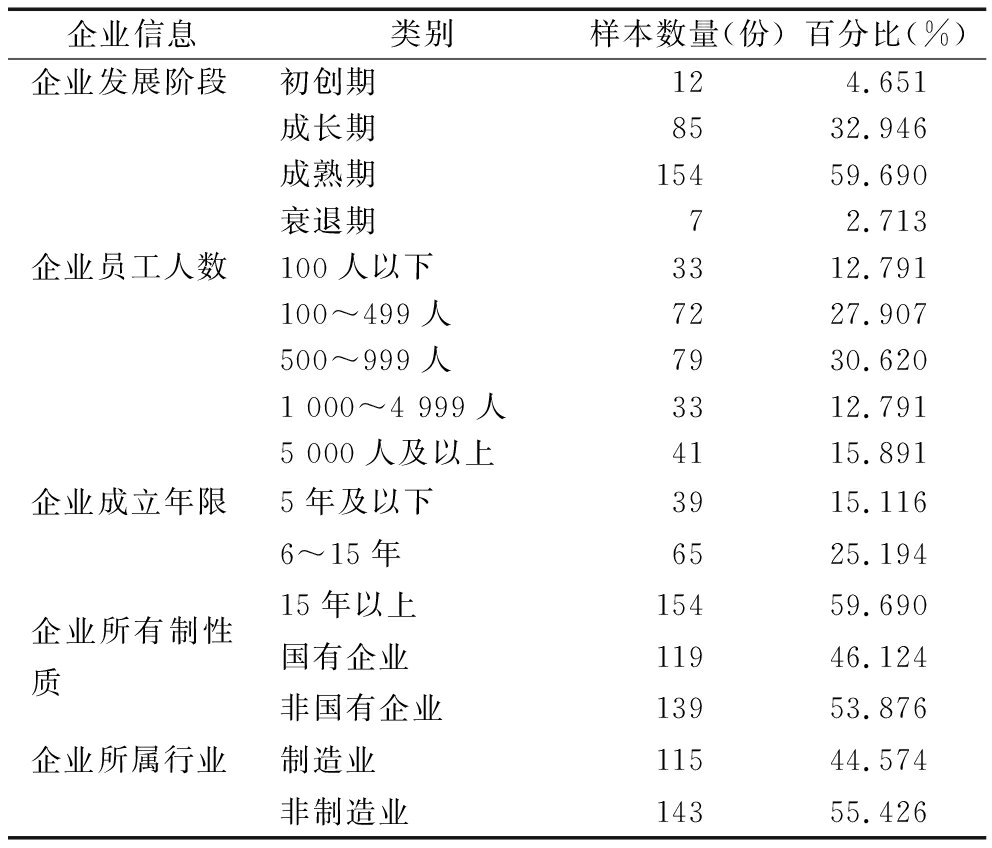

为确保问卷质量,本文将调查对象确定为对企业发展状况较为熟悉的管理者。正式调研问卷发放途径如下:一是利用问卷星平台生成问卷链接,通过关系网络将链接发送给企业管理者;二是通过发送电子邮件等方式联系笔者所在高校及周边高校的MBA学员,让其帮助联系所在企业管理者进行填写;三是向周边企业现场发放纸质问卷。本文共发放问卷410份,回收问卷374份,剔除无效问卷后得到有效问卷258份,问卷有效率为68.984%。258份有效样本描述性统计分析结果见表1。

表1 样本描述性统计分析结果

Table 1 Results of sample descriptive statistical analysis

企业信息类别样本数量(份)百分比(%)企业发展阶段初创期124.651成长期8532.946成熟期15459.690衰退期72.713企业员工人数100人以下3312.791100~499人7227.907500~999人7930.6201 000~4 999人3312.7915 000人及以上4115.891企业成立年限5年及以下3915.1166~15年6525.19415年以上15459.690企业所有制性质国有企业11946.124非国有企业13953.876企业所属行业制造业11544.574非制造业14355.426

本文运用Harman单因素法检验数据同源偏差问题。探索性因子分析结果表明,被抽取的第一个公因子解释了总方差的37.669%,小于40%的检验标准,表明问卷数据不存在严重同源偏差问题。

2.4 信效度检验

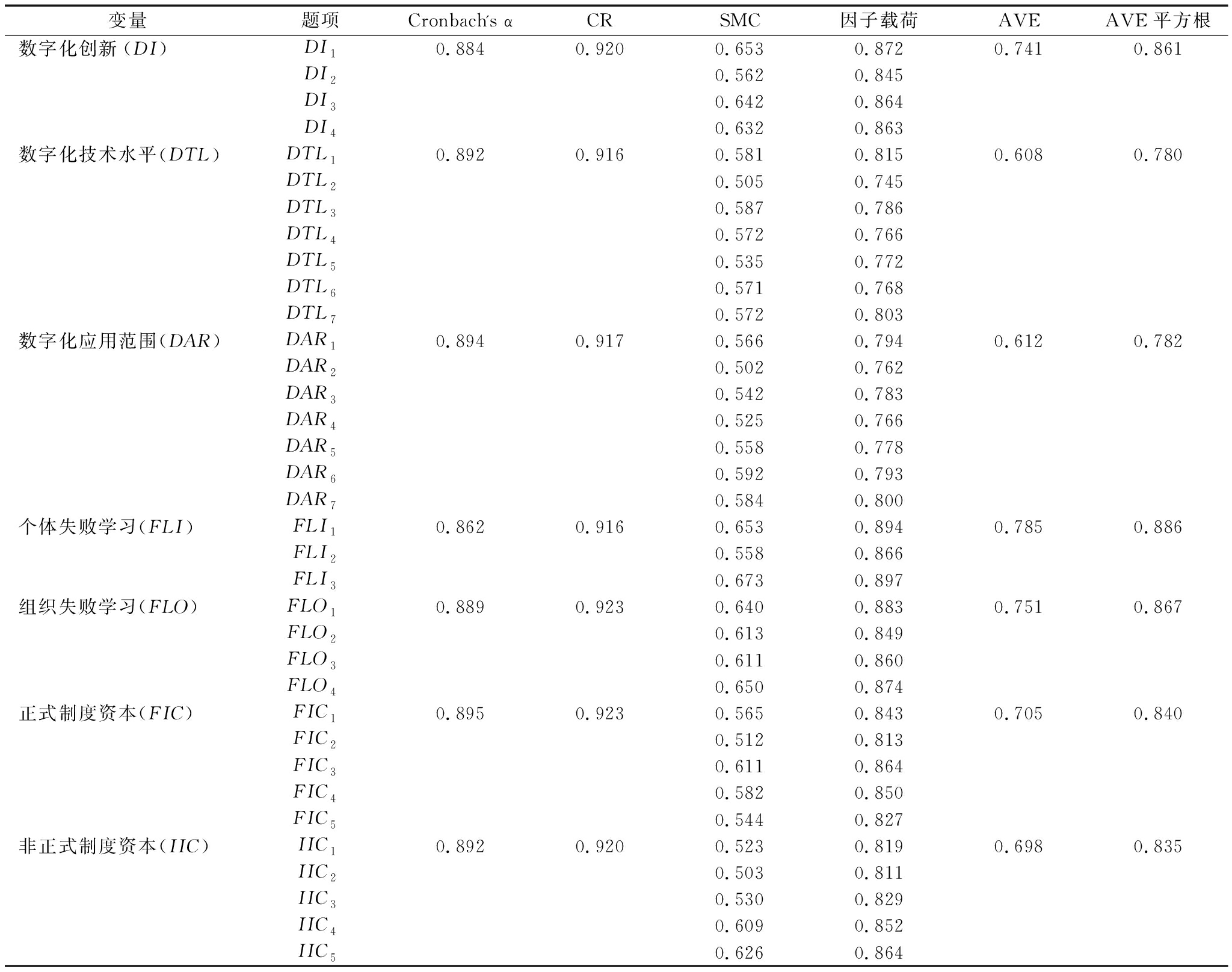

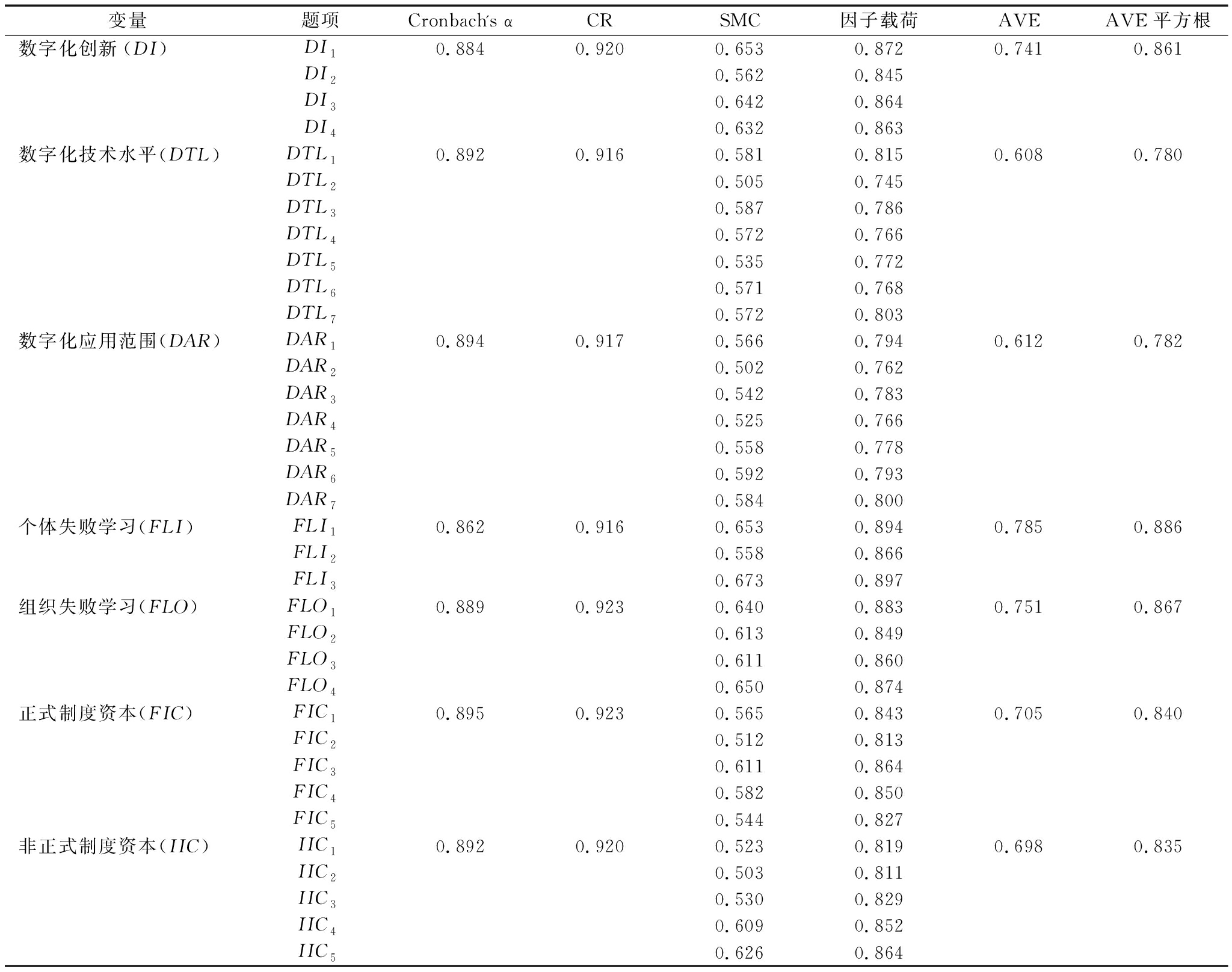

本文运用SPSS 25.0软件对各变量的测量量表进行信效度检验,结果如表2所示。

表2 信效度检验结果

Table 2 Test results of reliability and validity

变量题项Cronbach's αCRSMC因子载荷AVEAVE平方根数字化创新(DI)DI10.8840.9200.6530.8720.7410.861DI20.5620.845DI30.6420.864DI40.6320.863数字化技术水平(DTL)DTL10.8920.9160.5810.8150.6080.780DTL20.5050.745DTL30.5870.786DTL40.5720.766DTL50.5350.772DTL60.5710.768DTL70.5720.803数字化应用范围(DAR)DAR10.8940.9170.5660.7940.6120.782DAR20.5020.762DAR30.5420.783DAR40.5250.766DAR50.5580.778DAR60.5920.793DAR70.5840.800个体失败学习(FLI)FLI10.8620.9160.6530.8940.7850.886FLI20.5580.866FLI30.6730.897组织失败学习(FLO)FLO10.8890.9230.6400.8830.7510.867FLO20.6130.849FLO30.6110.860FLO40.6500.874正式制度资本(FIC)FIC10.8950.9230.5650.8430.7050.840FIC20.5120.813FIC30.6110.864FIC40.5820.850FIC50.5440.827非正式制度资本(IIC)IIC10.8920.9200.5230.8190.6980.835IIC20.5030.811IIC30.5300.829IIC40.6090.852IIC50.6260.864

信度方面,本文通过Cronbach's α系数、CR值和SMC值加以判断。各变量的Cronbach's α值均大于0.8,说明量表内部一致性水平较高;CR值最小为0.916,表明量表组合信度较高;SMC值最小为0.502,表明量表题项信度较高。效度方面,本文主要检验内容效度、收敛效度和判别效度。首先,各变量量表全部是在现有成熟量表的基础上结合专家意见修改而成,具有较高的内容效度;其次,验证性因子分析结果表明,各变量测量题项因子载荷最小值为0.745,AVE最小值为0.608,表明量表具有较高的收敛效度;最后,各变量AVE最小平方根值为0.780,而各变量间相关系数最大值为0.728,表明各变量的AVE平方根值均大于其相关系数,故量表具有较高的判别效度。

2.5 校准

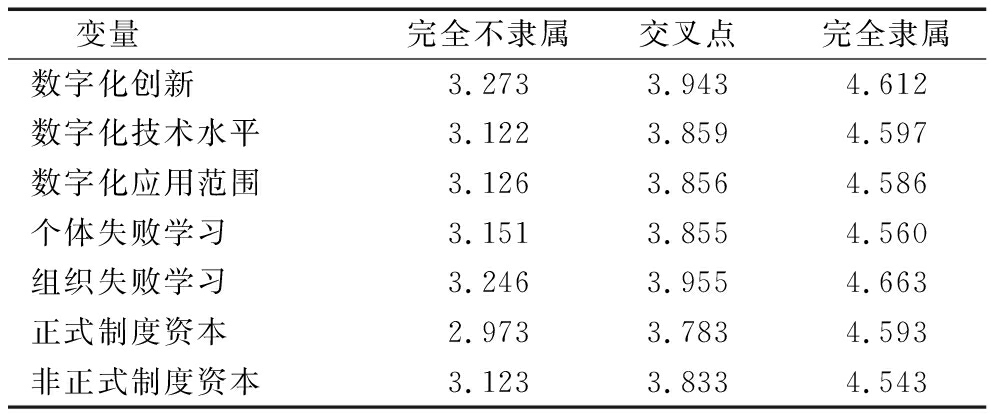

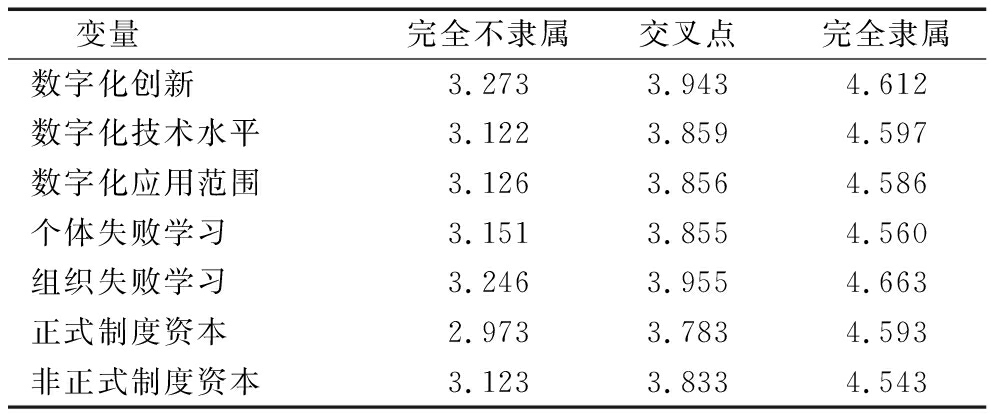

本文采用直接校准法将条件变量和结果变量校准为模糊集隶属分数。为避免出现模糊集隶属分数为0.5的情况,参考吴琴等[19]的研究成果,本文各条件变量和结果变量的交叉点、完全不隶属、完全隶属的校准标准分别为均值、均值减标准差、均值加标准差。各变量校准锚点如表3所示。

表3 校准锚点

Table 3 Anchor points of calibration

变量完全不隶属交叉点完全隶属数字化创新3.2733.9434.612数字化技术水平3.1223.8594.597数字化应用范围3.1263.8564.586个体失败学习3.1513.8554.560组织失败学习3.2463.9554.663正式制度资本2.9733.7834.593非正式制度资本3.1233.8334.543

3 实证分析

3.1 单个条件必要性分析

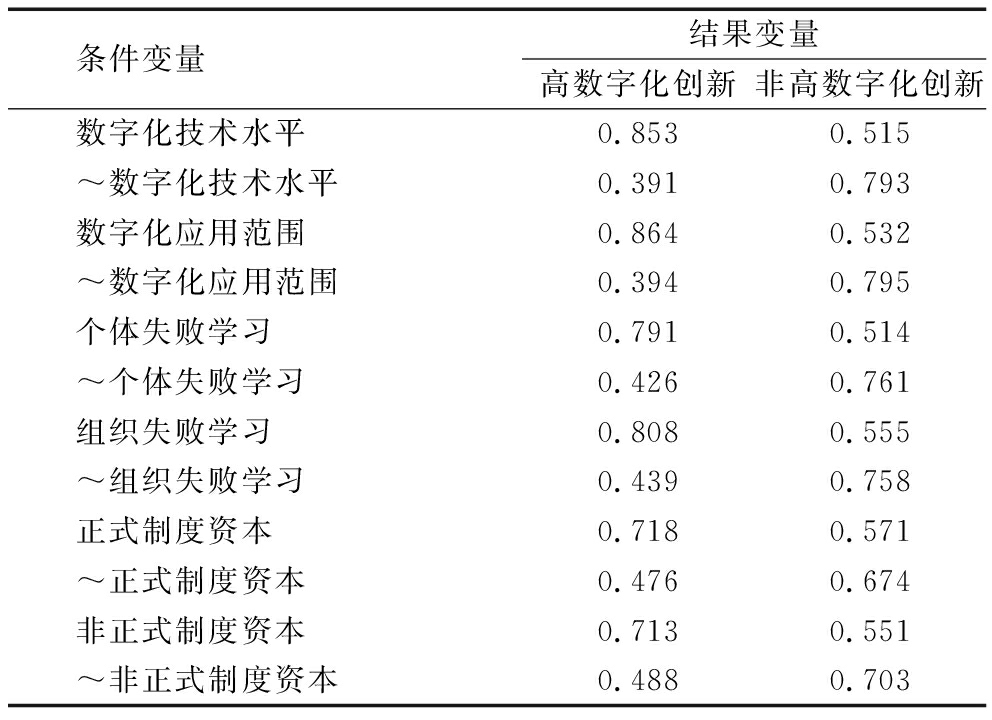

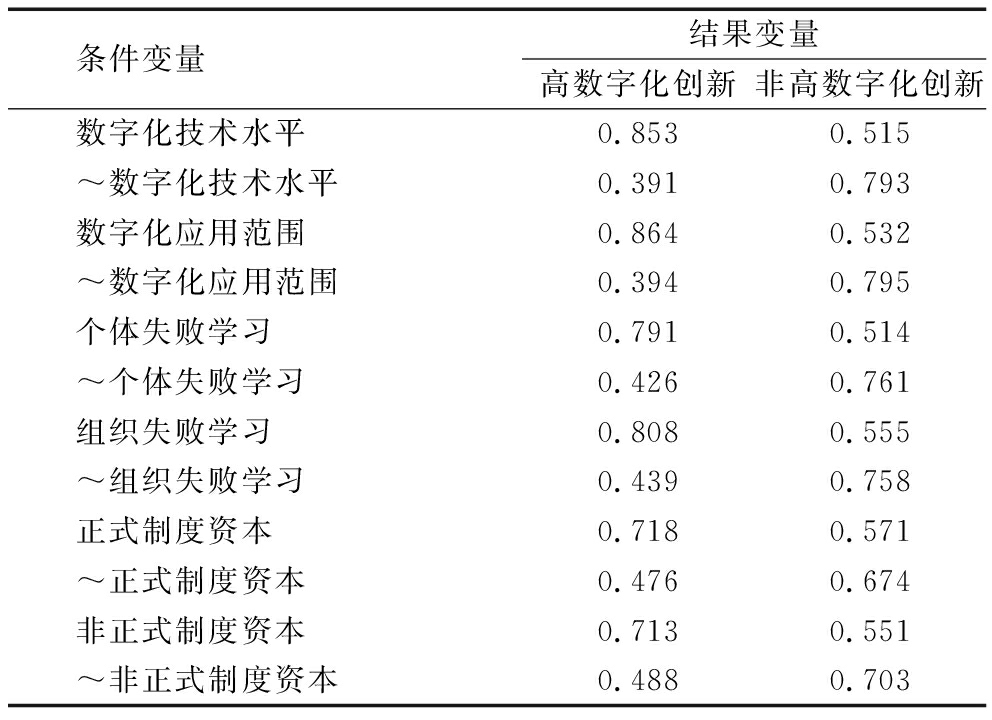

在进行模糊集真值表程序分析之前,需要对单个条件进行必要性分析。高/非高数字化创新的必要条件分析结果如表4所示。由表4可知,单个前因条件影响高/非高数字化创新的必要性水平均未超过0.9,故不构成其必要条件。

表4 必要条件分析结果

Table 4 Results of necessary condition analysis

条件变量结果变量高数字化创新非高数字化创新数字化技术水平0.8530.515~数字化技术水平0.3910.793数字化应用范围0.8640.532~数字化应用范围0.3940.795个体失败学习0.7910.514~个体失败学习0.4260.761组织失败学习0.8080.555~组织失败学习0.4390.758正式制度资本0.7180.571~正式制度资本0.4760.674非正式制度资本0.7130.551~非正式制度资本0.4880.703

注:“~”表示逻辑运算的“非”。

3.2 组态分析

本文采用fsQCA方法考察企业高数字化创新前因组态。首先,参考Ragin[23]的做法,将组合中样本个案出现频数的门槛值设为总案例数的1.5%,即在建立真值表时将频数阈值设为3。其次,将原始一致性阈值设置为0.8,将PRI一致性阈值设置为0.75。最后,由于缺乏条件影响结果方向的确切理论和证据,故本文在进行反事实分析时每个条件均选择“存在或缺失”选项。fsQCA中的分析程序会产生复杂解、简约解和中间解,在定性比较分析中,既在简约解又在中间解出现的条件为核心条件,仅在中间解出现的条件为边缘条件[11],两者分别对结果发挥主导作用和辅助作用。

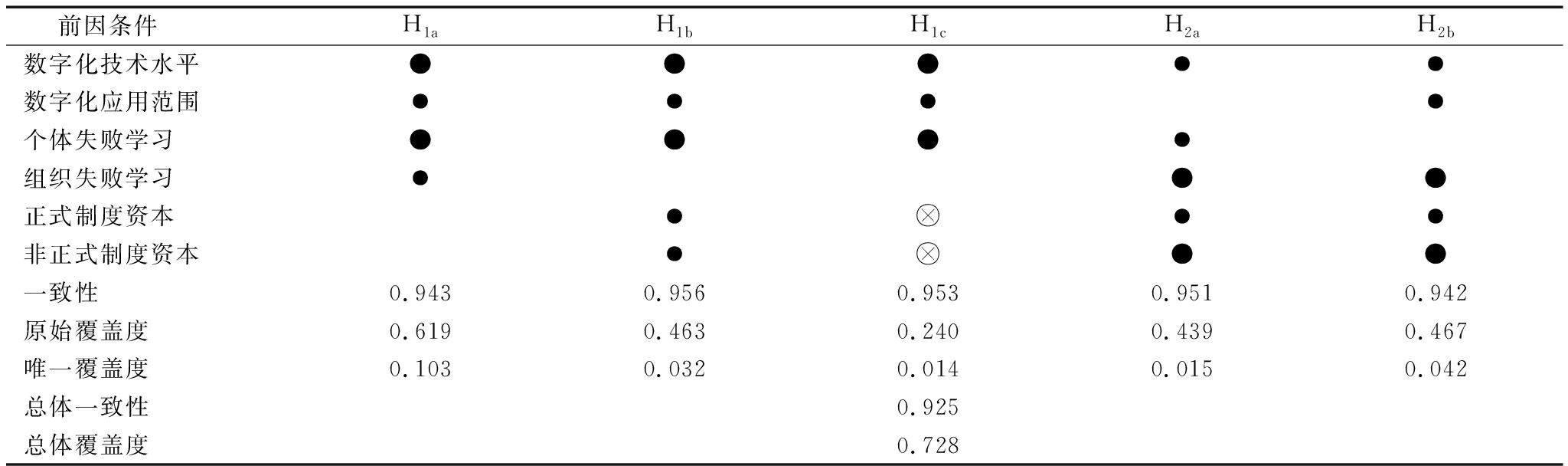

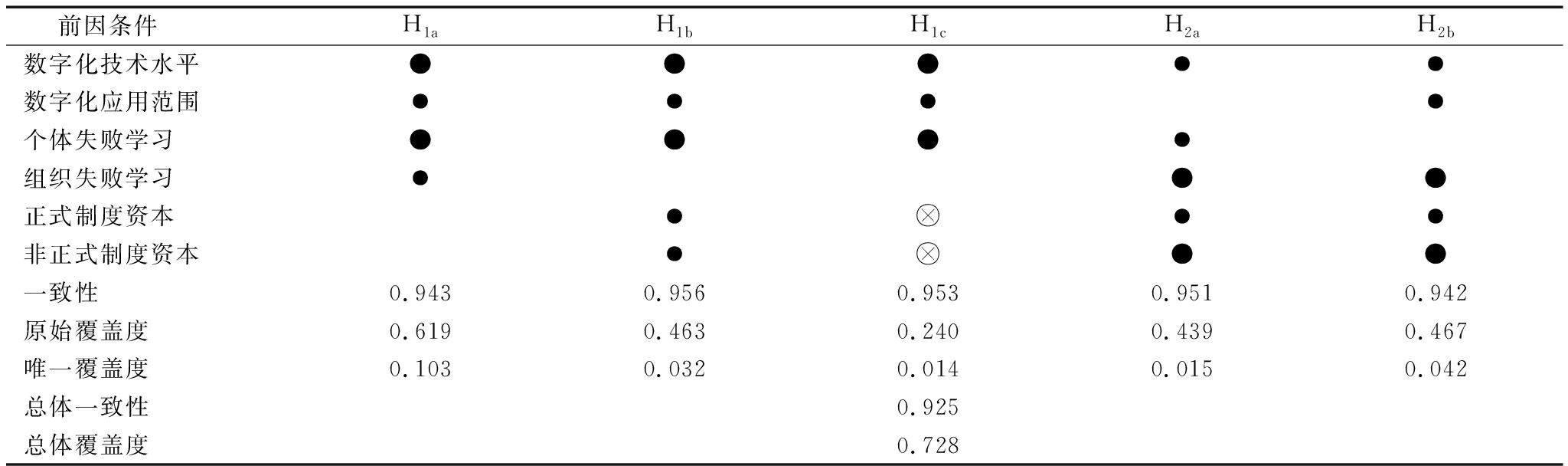

企业高数字化创新条件组态分析结果见表5。由表5可知,产生企业高数字化创新的组态有5个,显示出较高的一致性。Fiss[24]认为,具有相同核心条件的组态为二阶等价组态。因此,H1a、H1b和H1c,H2a和H2b分别构成二阶等价组态。

表5 企业高数字化创新条件组态

Table 5 Conditional configurations of enterprises' high digital innovation

前因条件H1aH1bH1cH2aH2b数字化技术水平●●●●●数字化应用范围●●●●个体失败学习●●●●组织失败学习●●●正式制度资本●●●非正式制度资本●●●一致性0.9430.9560.9530.9510.942原始覆盖度0.6190.4630.2400.4390.467唯一覆盖度0.1030.0320.0140.0150.042总体一致性0.925总体覆盖度0.728

注:●、●、⊗、“空格”分别表示核心条件存在、边缘条件存在、边缘条件缺失、该条件可存在也可不存在,下同

组态H1a指出,高数字化技术水平和高个体失败学习作为核心条件,高数字化应用范围和高组织失败学习作为边缘条件,企业可以实现高数字化创新。该组态表明,无论企业能否从政府获得资源支持或通过自身关系网络获取所需资源,当企业开展数字化转型和失败学习时,企业数字化创新水平较高。具体而言,当数字技术应用程度较高、应用范围较广时,企业可以在创新活动中突破空间和资源限制,提升信息传递效率并扩大成员交流范围,进而为数字化创新奠定基础。但在数字化转型过程中,失败在所难免,而失败学习能够缓解失败造成的负面影响。一般而言,个体失败学习较强的企业,其成员会对失败进行反思,从中获取知识,并借助数字技术将所获知识和经验应用于数字化创新中。此外,组织失败学习在为个体营造良好学习氛围的同时,也会帮助组织规避创新风险,强化创新过程中数字技术的作用。由此可见,当企业开展数字化转型和失败学习时,数字技术应用程度得以提升,即使在数字化转型过程中遭遇失败,高失败学习也可以为数字化转型“保驾护航”,促进企业数字化创新水平提升。

组态H1b指出,高数字化技术水平和高个体失败学习作为核心条件,高数字化应用范围、高正式制度资本和高非正式制度资本作为边缘条件,企业可以实现高数字化创新。如果企业拥有丰富的制度资本,无论组织失败学习如何,当个体失败学习较强、数字化技术水平较高、数字化应用范围较广时,企业数字化创新水平较高。丰富的制度资本表明,当地政府可为企业提供财政补贴等支持,企业也可通过自身关系网络引进先进技术和优秀人才,进而为数字化创新营造相对稳定的环境。由此,企业有资源、有信心发展自身数字技术,并将数字技术贯穿于创新各流程。同时,稳定的环境和丰富的资源能够减轻员工对于失败的恐惧,使其能够正视失败并从失败中学习新方法、新技能,从而提升企业数字化创新水平。

组态H1c指出,高数字化技术水平和高个体失败学习作为核心条件,高数字化应用范围、非高正式制度资本和非高非正式制度资本作为边缘条件,企业可以实现高数字化创新。该组态表明,即使资源获取途径不畅,当个体失败学习和数字化转型程度较高时,企业依旧可以实现高数字化创新。具体而言,高数字化技术水平和高数字化应用范围说明企业数字化转型意愿强烈,这有利于企业开展数字化创新活动。此时,虽然企业难以获得外部信息、技术和设备等支持,导致失败风险增加,但如果企业中的个体失败学习较强,企业仍然可以获取有用信息,进而更新技术、产品和服务等,不断积累数字化创新所需资源,弥补制度资本不足的缺陷,促进数字化创新水平提升。

组态H2a指出,高组织失败学习和高非正式制度资本作为核心条件,高数字化技术水平、高个体失败学习和高正式制度资本作为边缘条件,企业可以实现高数字化创新。该组态表明,无论数字化应用范围如何,当数字化技术水平较高、失败学习较强、制度资本较为充裕时,企业可以实现高数字化创新。具体而言,高制度资本表明企业拥有较好的外部环境。从政府获取的资源能够帮助企业在资金、政策和社会地位等方面获得优势,通过关系网络获取的资源可以帮助企业掌握与自身经营业务紧密联系的市场信息,进而为数字化创新奠定良好的基础。企业将上述资源与高数字化技术水平及失败学习相结合,利用数字技术提高资源配置效率与沟通效率。同时,企业可以通过失败学习完善原有知识和技能,逐步实现高数字化创新。

组态H2b指出,高组织失败学习和高非正式制度资本作为核心条件,高数字化技术水平、高数字化应用范围和高正式制度资本作为边缘条件,企业可以实现高数字化创新。该组态表明,无论个体失败学习如何,当企业数字化转型程度较高、组织失败学习较强和制度资本充裕时,企业可以实现高数字化创新。具体而言,丰富的制度资本可为企业营造稳定的外部环境,为其数字化转型和组织失败学习提供资源获取途径。企业通过数字化转型可以摆脱时空限制,突破组织内外边界,获得新的竞争优势。同时,具有较强组织失败学习的企业会不断鼓励员工寻找高效工作方式,从而促进数字化创新水平提升。由此可见,数字化转型、制度资本和组织失败学习相互配合可以有效促进企业数字化创新。

对比上述5个组态可以发现:数字化技术水平虽然不是高数字化创新产生的必要条件,但每个组态都包含高数字化技术水平,可见其对高数字化创新产生具有普适性作用。这一结果表明,企业要想在数字化创新方面有所建树,较高的数字化技术水平至关重要。数字技术不仅是数字化创新的发起者,而且是数字化创新的推动者[25]。由此可见,数字技术对数字化创新的作用不可小觑。较高的数字化技术水平能够促进企业数字化创新程度提高。此外,由组态H2a和H2b可知,在一定条件下,高数字化应用范围和高个体失败学习存在替代关系。具体而言,虽然高数字化技术水平、高组织失败学习和高制度资本可以形成合力,但还不足以成为促使高数字化创新产生的充分条件组合,必须辅以高数字化应用范围或高个体失败学习,企业才能实现高数字化创新。高数字化应用范围意味着企业数字技术应用范围较广,将数字技术融入创新各流程,进而促进数字化创新水平提升。高个体失败学习有助于企业调动员工的主观能动性,提升数字技术使用熟练程度,进而实现高数字化创新。

3.3 稳健性检验

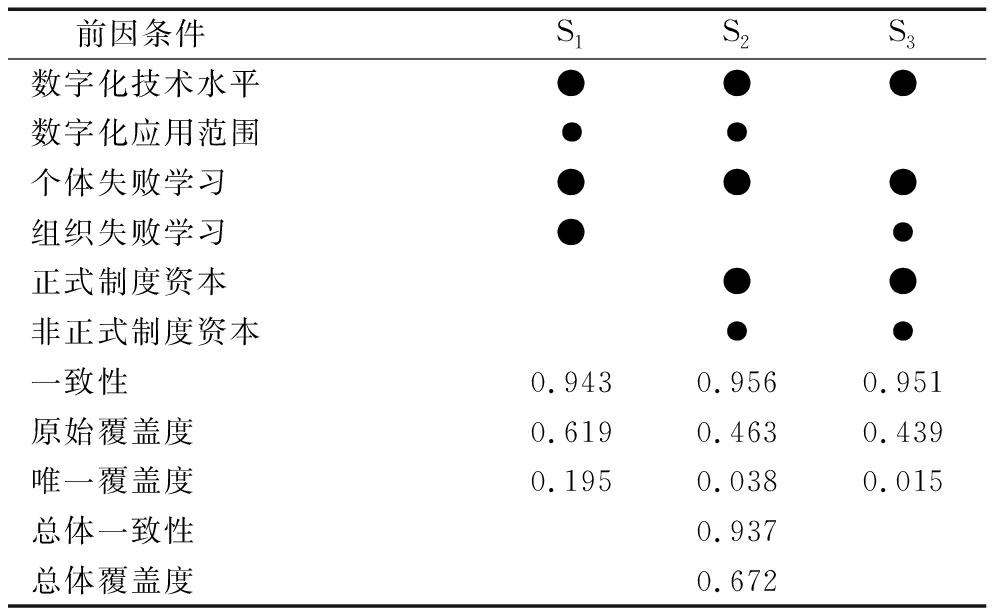

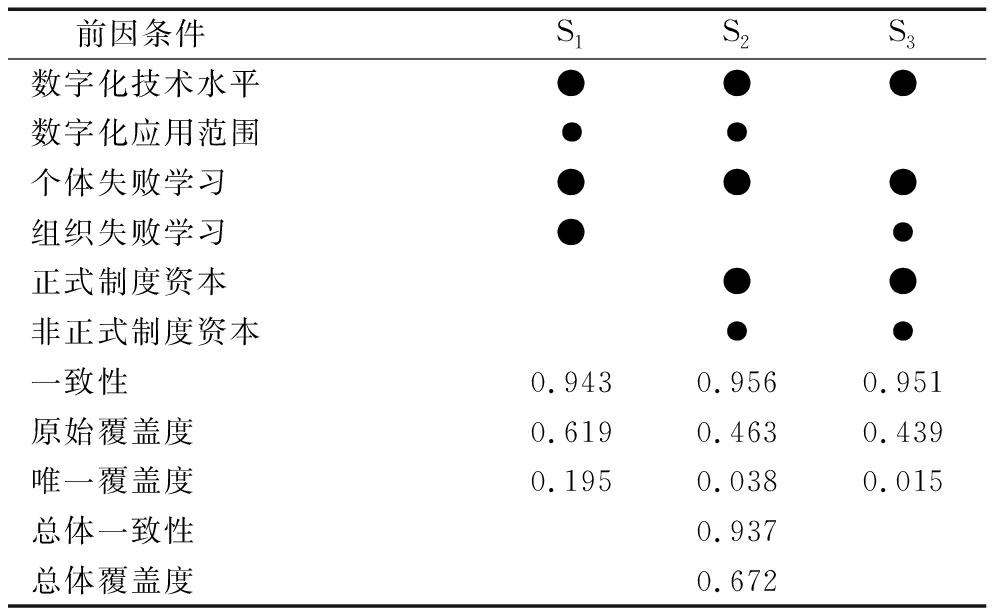

本文从两个方面对组态结果进行稳健性检验:一方面,将原始一致性阈值提升至0.85检验组态的稳健性,结果与上文相同;另一方面,将PRI一致性阈值由0.75提升至0.8,结果见表6。观察提高PRI一致性阈值后的充分性分析结果可以发现,表6中的组态是表5中组态的子集,二者组态皆有对应。其中,S1对应H1a,S2对应H1b,S3对应H2a。综上,本文研究结果具有稳健性。

表6 提高PRI一致性阈值后组态稳健性检验结果

Table 6 Robustness test results of configurations after increasing PRI consistency threshold

前因条件S1S2S3数字化技术水平●●●数字化应用范围●●个体失败学习●●●组织失败学习●●正式制度资本●●非正式制度资本●●一致性0.9430.9560.951原始覆盖度0.6190.4630.439唯一覆盖度0.1950.0380.015总体一致性0.937总体覆盖度0.672

4 结语

4.1 结论

本文基于258份有效问卷,采用fsQCA方法,从组态视角探讨了数字化转型、失败学习和制度资本方面的6个前因条件与企业数字化创新的关系,得出以下结论:

(1)单个因素都不是产生企业高/非高数字化创新的必要条件,但数字化技术水平对企业高数字化创新发挥普适性作用。

(2)存在5个组态可以产生企业高数字化创新,其中存在两组二阶等价组态。具体而言,第一组二阶等价组态由3个组态构成,均以高数字化技术水平和高个体失败学习为核心条件,并分别以高数字化应用范围和高组织失败学习、高数字化应用范围和高制度资本,以及高数字化应用范围和非高制度资本为边缘条件。第二组二阶等价组态由2个组态构成,均以高组织失败学习和高非正式制度资本为核心条件,并分别以高数字化技术水平、高个体失败学习和高正式制度资本,以及高数字化技术水平、高数字化应用范围和高正式制度资本为边缘条件。此外,一定条件下,高数字化应用范围与高个体失败学习存在替代关系。

4.2 理论贡献

(1)本文结合组织和环境层面的6个条件,对企业数字化创新实现路径进行了组态分析,丰富了企业数字化创新影响因素研究,识别了企业数字化创新前因条件,响应了部分学者提出的对内部因素与外部环境因素进行联合研究的呼吁,并对数字化转型、失败学习和制度资本进行定性比较分析,为深入理解高数字化创新产生的前因组态提供了参考。

(2)本文通过充分性分析和组态间的横向比较,进一步明晰了各因素间的关系及高数字化创新产生的关键因素,揭示了企业数字化创新实现路径。此外,本文证实了企业高数字化创新实现路径不止一条,揭示了各前因条件间的关系,并对协同联动机制进行了深入探究。同时,本文识别出数字化技术水平是企业高数字化创新产生的关键因素,对企业数字化创新具有重要影响。本文结论不仅为企业实现数字化创新提供了路径指导,而且拓展了企业数字化创新影响路径研究。

(3)在产生企业高数字化创新的组态中,本文识别出部分条件变量间的替代关系。当拥有高制度资本的企业处于高数字化技术水平和高组织失败学习情境时,高数字化应用范围和高个体失败学习在解释企业高数字化创新时存在替代关系。这充分展现了fsQCA在解释组态各因素关系方面的优势,为今后探究复杂数字化创新提供了参考。

4.3 管理启示

(1)企业应认识到数字化技术水平对数字化创新的重要作用,在运营管理中积极使用数字技术。产生高数字化创新的5条路径均包含高数字化技术水平这一前因条件,充分印证了数字化技术水平对企业数字化创新的重要性。因此,在数字化创新过程中,企业需要充分利用数字技术,强化数字意识,改变传统管理模式和思维方式,将数字技术与产品、运营、商业模式相结合,从而实现数字化创新。

(2)企业应灵活变通,多方向探索高数字化创新实现路径。企业需要注重因素组合优化,充分发挥各因素协同联动对数字化创新的作用。例如,组态H1b显示,企业可以推进数字化转型,获取制度资本,注重个体失败学习,从而实现高数字化创新。组态H1a和H1c显示,无论外部资源是否容易获取,企业都要积极尝试数字化转型,提升数字技术使用熟练程度,紧跟数字化潮流。在此过程中,企业需要营造良好的失败学习氛围,制定合理的规章制度,鼓励员工正视失败并从中学习,最终提升数字化创新水平。

(3)企业应根据自身情况,明确因素间的替代关系。组态H2a和H2b显示,当企业具有高数字化技术水平、高组织失败学习和高制度资本时,辅以高数字化应用范围或高个体失败学习就可以实现高数字化创新。如果数字化应用范围不广,企业就需要营造宽容失败的学习氛围,培养员工失败学习能力,发挥其主观能动性,通过高个体失败学习实现高数字化创新。

4.4 不足与展望

本文存在以下不足:一方面,本文提出的前因条件数量有限,无法充分考虑所有影响数字化创新的因素。例如,高管团队特征和组织文化等可能对企业数字化创新产生影响,未来可以采用定性比较分析方法对其进行探究。另一方面,本文通过问卷形式收集数据,而这些数据都是静态数据,未来可以搜集时间序列数据,采用TQCA或TSQCA方法分析企业数字化创新路径变化轨迹。

参考文献:

[1] 李小青, 何玮萱, 霍雨丹, 等. 数字化创新如何影响企业高质量发展——数字金融水平的调节作用[J].首都经济贸易大学学报, 2022, 24(1): 80-95.

[2] FICHMAN R G, DOS SANTOS B L, ZHENG Z. Digital innovation as a fundamental and powerful concept in the information systems curriculum[J].MIS Quarterly, 2014, 38(2): 329-353.

[3] 张延林, 邓福祥, 唐洪婷. CIO自身技能、需求方领导力与数字化创新[J].管理评论, 2021, 33(11): 145-156.

[4] HANELT A, FIRK S, HILDEBRANDT B, et al. Digital M&A, digital innovation, and firm performance: an empirical investigation[J].European Journal of Information Systems, 2021, 30(1): 3-26.

[5] ZHENG P, LI Z, ZHUANG Z. The impact of judicial protection of intellectual property on digital innovation: evidence from China[J].Finance Research Letters, 2023, 58: 104257.

[6] 李小青, 李秉廉, 何玮萱, 等. 基于扎根理论的企业数字化创新形成路径——一个多案例研究[J].科技进步与对策, 2022, 39(5): 117-126.

[7] 叶丹, 姚梅芳, 葛宝山, 等. 数字技术驱动传统非互联网企业数字创新绩效的作用机理——组织合法性的调节作用[J].科技进步与对策, 2023, 40(11): 11-18.

[8] 卢艳秋, 赵彬, 宋昶. 决策逻辑、失败学习与企业数字化转型绩效[J].外国经济与管理, 2021, 43(9): 68-82.

[9] GAO Y, GAO S, ZHOU Y, et al. Picturing firms' institutional capital-based radical innovation under China's institutional voids[J].Journal of Business Research, 2015, 68(6): 1166-1175.

[10] 高山行, 肖振鑫, 高宇. 企业制度资本对新产品开发的影响研究——市场化程度与竞争强度的调节作用[J].管理评论, 2018, 30(9): 110-120.

[11] 杜运周, 贾良定. 组态视角与定性比较分析(QCA): 管理学研究的一条新道路[J].管理世界, 2017,33(6): 155-167.

[12] 杨震宁, 侯一凡, 李德辉, 等. 中国企业“双循环”中开放式创新网络的平衡效应——基于数字赋能与组织柔性的考察[J].管理世界, 2021, 37(11): 184-205, 12.

[13] 周洁, 张建卫, 宣星宇, 等. 双元视角下调节聚焦对国防研发人员创新行为的影响机制[J].科技进步与对策, 2020, 37(23): 124-133.

[14] 于晓宇, 蔡莉. 失败学习行为、战略决策与创业企业创新绩效[J].管理科学学报, 2013, 16(12): 37-56.

[15] 古家军, 吴君怡. 新创企业员工间高质量关系影响失败学习的机理研究[J].科研管理, 2020, 41(5): 164-171.

[16] 陈怀超, 侯佳雯, 艾迪欧. 制度支持对集群企业创新绩效的影响研究——文化相似性的调节作用和技术能力的中介作用[J].中央财经大学学报, 2020,40(11): 99-110.

[17] DOUGLAS E J, SHEPHERD D A, PRENTICE C. Using fuzzy-set qualitative comparative analysis for a finer-grained understanding of entrepreneurship[J].Journal of Business Venturing, 2020, 35(1): 105970.

[18] FAINSHMIDT S, WITT M A, AGUILERA R V, et al. The contributions of qualitative comparative analysis (QCA) to international business research[J]. Journal of International Business Studies, 2020, 51(4): 455-466.

[19] 吴琴, 张骁, 王乾, 等. 创业导向、战略柔性及国际化程度影响企业绩效的组态分析[J].管理学报, 2019, 16(11): 1632-1639.

[20] CARMELI A. Social capital, psychological safety and learning behaviors from failure in organizations[J].Long Range Planning, 2007, 40(1): 30-44.

[21] LI H, ATUAHENE-GIMA K. Product innovation strategy and the performance of new technology ventures in China[J].Academy of Management Journal, 2001, 44(6): 1123-1134.

[22] TSOU H T, CHEN J S. The influence of interfirm codevelopment competency on e-service innovation[J].Information &Management, 2012, 49(3-4): 177-189.

[23] RAGIN C C. Redesigning social inquiry: set relations in social research[M].Illinois: University of Chicago Press, 2008.

[24] FISS P C. Building better causal theories: a fuzzy set approach to typologies in organization research[J].Academy of Management Journal, 2011, 54(2): 393-420.

[25] 李小青, 李秉廉. 数字化创新研究热点演化分析[J].统计与信息论坛, 2022, 37(5): 115-128.

(责任编辑:张 悦)