0 引言

创新是个体、组织或国家保持竞争优势的关键因素(Crossan 等,2010)。由于技术创新复杂性和知识分散性,任何公司均无法单独进行重大创新或提供系统性产品供应(Möller 等,2003)。因此,多边主体相互依赖的创新生态系统越来越受到理论研究与实践领域的关注[1]。中共二十大报告指出,要健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,提升国家创新体系整体效能,形成具有全球竞争力的开放创新生态。参与者协同演化是创新生态系统的核心本质[2,3],也是推动技术创新的系统力量[2,4]。然而日益复杂动荡的全球环境给创新生态系统协同演化带来极大挑战,如疫情、国际贸易摩擦、战争和自然灾害等。研究创新生态系统协同演化机制,对加快实施创新驱动发展战略、健全新型举国体制、打赢关键核心技术攻坚战意义重大。

创新生态系统最初由Moore[3]作为商业生态系统提出,参与者协同演化是该概念的核心。按照协同演化范畴,创新生态系统可以划分为微观、中观和宏观3个层次(Feng 等,2021)。Moore(1993)所提出的以及本研究针对的都是微观层面的企业创新生态系统。参与者协同演化一直是创新生态研究的中心主题,相关学者通过以案例研究为主的质性研究积累了丰富的研究成果。然而,该研究理论体系尚不成熟。从纵向看,既有研究大多停留在演化现象分析层面,对其背后的协同演化机制缺乏系统深入的探讨。就横向而言,基于不同学科视角的交叉研究不足,且发展不均衡,这不仅不利于生态系统理论建构,也会妨碍深入系统地认识创新生态。为此,本文在对国内外重要期刊相关文献进行检索和梳理的基础上,分析其研究主题,据此构建创新生态系统协同演化机制理论框架,为未来研究指明发展方向。

1 文献检索与研究脉络梳理

1.1 文献检索

(1)文献来源。本文主要通过数据库获取国内外高质量期刊的有关文献。对于国外文献,主要通过Web of Science和Elsvier等数据库获取管理类重要期刊文献,如Reserch Policy、Strategic Management Journal、Technovation、Organization Science、Harvard Business Review、Journal of Management Studies、Journal of Business Research和Omega;还包括一些交叉研究成果,发表在数学、物理和经济学期刊上,如Physical Review E、Econometrica、The Review of Economics and Statistics 和Applied Mathematics and Computation。国内文献主要是基于中国知网,以CSSCI期刊为数据来源进行检索。此外,为了更深入地分析研究主题,本文还参考了一些学术著作,如《The Death of Competition :Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystems》和《The Keystone Advantage:What the New Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy,Innovation,and Sustainability》。

(2)检索关键词。由于创新生态系统协同演化研究涉及不同学科、不同领域,选择出适当的关键词非常困难,但是又非常重要。在精读文献综述和经典文献的基础上,本文确定检索关键词。对于英文期刊,以其中的“Innovation Ecosystem”“Ecosystem”“Network”“innovation”一词,和“Coevolution”“Evolution”“Construction”中的一词为主题词,进行检索。对于中文期刊,相应地以其中的“创新生态系统”“生态系统”“网络”“创新”一词,和“协同演化”“演化”“构建”中的一词为主题词进行检索。

(3)时间范围。主要检索2017-2022年文献。这是因为以Adner (2017)的文章《Ecosystem as Structure:An Actionable Construct for Strategy》为标志,创新生态研究出现流派分化,进入蓬勃发展时期。对于经典文献,通过检索重要学者和重要期刊文献进行“滚雪球”式追溯获得。这样,基本保证检索结果覆盖创新生态系统协同演化研究的最新成果和重点文献。

(4)筛选和整理。首先浏览文章标题和摘要,初步剔除与研究主题无关的文献;然后对经过筛选的文献逐一阅读和排查,进一步剔除相关性较弱文献,包括区域创新生态系统和国家创新生态系统等宏观研究、组织内部技术创新管理和商业模式创新等微观研究文献,以及服务、品牌生态系统等相关度不高的文献,最终获得166篇相关文献。通过深入阅读和分析筛选后的文献,并根据研究主题、理论基础和研究方法对文献进行分类与整理,梳理创新生态系统协同演化研究发展脉络和研究主题。

1.2 研究脉络梳理

创新生态系统协同演化研究发源于战略与创新管理领域,在该领域积累了丰富的研究成果。以Moore(1993)的研究为发轫之作,早期研究以创新生态系统及其协同演化内涵、特征等为主,伴随学者的争议和创新生态系统研究的深化,近几年逐渐分化出结构观和协同演化观(Adner称之为“从属观”)两个流派[5]。与此同时,有关生态系统构建和演化过程的研究也快速发展并逐渐丰富起来[6]。2000年以后,一些学者开始从复杂性科学视角,将创新生态系统作为一个复杂自适应系统,分析其自组织和自适应机理[7,8]。近几年开始有学者通过建模和仿真研究创新生态系统协同演化机制(欧忠辉等,2017),如创新种群的协同演化(刘平峰等,2020)和合作行为的协同演化[9]。然而,有关不同学科研究之间的深度对话比较少,学科交叉也不足,导致现有研究呈现多学科分立、发展不均衡态势。

综上可知,创新生态协同演化研究在不同学科领域聚焦于不同研究主题,主要包括创新生态系统及其协同演化概念和内涵、创新生态系统构建与演化过程,以及多主体协同演化机制。本文按照以上研究主题介绍研究进展,在此基础上提出创新生态协同演化机制研究的综合性理论框架,以为未来研究奠定基础。

2 创新生态系统及其协同演化内涵、特征

随着研究的推进,生态学者对创新生态系统及其协同演化的认识不断深化。这是创新生态系统研究的基石,也是揭示系统协同演化机制的前提。

2.1 创新生态系统内涵、特征与类型

2.1.1 创新生态系统内涵

(1)创新生态系统概念提出。针对公司如何通过创新赢得可持续竞争优势,Moore(1993)借由自然生态系统隐喻提出商业生态系统概念。2004年初美国总统科技顾问委员会(PCAST)发布《持续发展国家创新生态系统:信息技术制造与竞争力》报告,“创新生态系统”一词被正式提出。该报告指出,国家的技术和创新领导地位取决于动态的创新生态系统,而不是机械的端到端流程。Ander[10]则具体阐明了创新生态系统概念。他认为,创新生态系统是一种合作安排,公司可以借此将产品组合成一个连贯的、面向客户的解决方案。任何企业均无法单独完成自己的创新任务,需要与多个互补性伙伴进行协调和配合,这种互补性组织就是创新生态系统[11]。

(2)商业生态系统与创新生态系统在生态系统研究中的融合。虽然创新生态系统最初是作为商业生态系统被提出,然而二者都是围绕创新界定的[12]。近几年的国际主流文献已不再刻意区分二者,而统一表述为生态系统,并在相关概念研究和综述性文献中交替使用不同表述方式[1,4,13]。然而,除商业生态系统和创新生态系统外,生态系统还包含其它类型,如创业生态系统和服务生态系统等。因此,为了突出创新目的性[12],本研究仍采用创新生态系统的表述方式。

(3)创新生态系统概念发展和分化。在研究过程中,一些学者发现许多文献对创新生态系统概念的使用是松散、不一致的,导致学术表达含糊不清[2]。这促使研究者对创新生态系统概念作出了更严谨的界定[1,2],由此分化出生态系统结构观和协同演化观[4]。其中,Adner[1]是结构观的领军人物。他认为,生态系统是一组多边合作伙伴的协调结构,他们相互作用以实现核心价值主张。其中,核心价值主张是基石,它决定实现价值主张所需的多边合作伙伴,也因此成为协调结构产生的必要前提。Moore[3]则是协同演化观的代表学者。他认为,生态系统是以相互作用的组织和个人作为基础的经济社区,是商业世界的有机体。随着时间推移,它们的能力和角色均出现协同演化,并倾向于与一个或多个核心企业保持一致[14]。其中,与核心企业的从属关系定义了系统边界,并成为促进系统参与者进一步协同演化的前提[4]。两派学者的定义是自洽的,同时,也是并行不悖的。结构观概念指明系统参与者交互作用的内在驱动力——核心价值主张的实现,而协同演化观则指明交互作用的外在表现——参与者协同演化。

2.1.2 创新生态系统特征

(1)创新目的与特征。创新生态系统存在的目的是通过创新创造价值[12]。创新可以定义为创造新知识和发明,以及将这些知识和发明成功地商业化以及推向市场(Crossan 等,2010)。因此,创新生态系统目的涵盖两方面[2],且创新目的性将创新生态系统与其它类型生态系统区分开来。例如服务生态系统的目的是通过服务创新实现价值共创(高素英 等,2021),创业生态系统存在的意义是创造、发现和开发创业机会(郭润萍等,2021)。

(2)多边依赖、松散耦合的关系特征。围绕核心价值主张,系统成员之间建立多边依赖关系,并由此形成有序合作的社群[1,5]。多边依赖不仅意味着合作伙伴有多个,而且意味着生态系统中的合作关系不是双边合作关系的简单组合[1]。当A、B、C三者在创新生态系统中存在合作关系时,如果忽略C去讨论A与B之间的合作关系将会导致错误结论[1]。基于非契约治理的价值共创架构[15],创新生态系统参与者之间是松散耦合的[12],这意味着系统参与者独特性与响应性的平衡[16]。松散耦合状态促使生态系统保持感知和实施变化的能力[16]。

(3)层次化、网络化结构特征。创新生态系统有着层次化结构。从整体结构来看,创新生态系统可以分为创新活动参与者和外部环境两个层次(Bloom等,2008)。在成员结构方面,Moore(1996)根据系统成员对最终创新产品(服务)的实质性贡献,将系统成员划分为3个层次:核心层、拓展层和边缘层[14]。创新生态系统是由一系列异质性组织,围绕某核心企业或平台进行价值共创活动所形成的网络[11]。拥有多元主体的合作网络是创新生态系统不可或缺的结构[3,12],也是参与者交互作用的基础。

(4)协同演化的生态特征。参与者协同演化体现了创新生态系统的生态特性[2]。创新生态系统概念是借助自然生态系统隐喻提出的,而参与者协同演化则是自然生态系统与创新生态系统在本质上的共通之处[3]。创新生态系统协同演化建立在参与者交互作用的基础上(Merry,1999)。围绕核心企业设定方向,系统参与者在能力、角色等方面协同演化[14]。协同演化不仅增强了参与者之间的互补性[4],也使系统的核心价值主张逐渐明晰[17]。

(5)复杂自适应系统特征。创新生态系统本质上是一个有着自组织、自适应特性的复杂自适应系统[2],即系统协同演化不是受外部主体或人为操控的。创新生态系统中的“关键物种”或“龙头老大”都具有较高影响力,但它们并不控制系统本身[18]。虽然创新生态系统在创建初期会受到外部干预,或者由某焦点主体主导,但系统演化则是主体之间自发性交互作用的结果[18]。

2.1.3 创新生态系统类型

按照系统开放性差异,创新生态系统可以分为核心企业主导型创新生态系统和开放式创新生态系统。其中,核心企业主导型创新生态系统是指由一家公司承担生态系统的领导方并对系统战略和资产施加影响的情形(Nambisan 等,2007)。核心企业主导型创新生态系统主要服务于核心企业,因此具有一定封闭性[19]。Rohrbeck 等(2009)提出开放式创新生态系统概念,然而其定义并未体现开放式创新生态系统与一般创新生态系统的区别。董津津和陈关聚[19]指出,开放式创新生态系统服务于全部创新主体,因此系统具有开放的边界和广泛的成员。平台作为创新生态系统的组织形式,可以成为不同类型生态系统的载体。核心企业主导型创新生态系统可以看作是较为封闭的内部平台;而开放性创新生态系统则是较为开放的外部平台(Gawer 等,2014)。

2.2 创新生态系统协同演化概念、作用与特性

2.2.1 创新生态系统协同演化概念与内涵

协同演化是进化生物学的核心观点,用来揭示两个或以上特定物种持续互动与演变,以及其演化路径相互纠结的现象(Ehrlich 等,1964)。演化(evolution)是累积和可传递的变化(Murmann,2003),协同演化(co-evolution)则是相互作用的物种(或组织)演化性相互改变(Merry,1999)。创新生态系统协同演化定义了系统参与者之间的交互作用与相互改变[20]。首先,创新生态系统协同演化是多维的,包括参与者角色、能力等[14]。其次,创新生态系统协同演化是有层次性的。在组织研究中,Lewin 等(1999)区分了组织内部的微观协同演化及其与环境之间的宏观协同演化,并将多层次性作为协同演化的核心属性。由此,创新生态系统协同演化包括系统参与者之间的微观协同演化和系统与环境之间的宏观协同演化两个层次[4,18]。

2.2.2 创新生态系统协同演化的作用

(1)参与者不断扩展,合作群体逐渐涌现。虽然初期的系统愿景不一定很明确,不同参与者仍会基于所发现的机会空间和价值预期采取行动[14,17],于是参与者对系统的从属关系逐步建立。在参与者交互作用过程中,系统的核心价值主张和价值共创机制逐渐明晰[17]。这会吸引更多创新主体参与其中,也促使已有参与者投入更多资源[17]。而更多互补主体加入有助于实现系统核心价值,产生显著的网络效应[15]以及参与者倍增效应,促进系统合作群体涌现[21]。

(2)生态系统合作网络有序结构形成。在系统内部交互作用过程中,伴随参与者角色的协同演化[14],参与者合作关系逐渐建立。由于众多参与者不仅会与掌握关键资源的核心企业建立相互依赖的合作关系[22],也会选择与自身资源能力互补的参与者合作,使得系统合作网络逐渐涌现为无标度的有序结构,并呈现一定的局域世界特征(王京等,2014)。

(3)参与者技术创新的共同专业化。生态系统中的资源互补性不是与生俱来的,而是通过多个潜在合作伙伴互动共同构建的(Deken 等,2018)。在创新生态系统建立之初,参与者基于模块化组合具备一定功能互补性[15]。随着不同参与者在生态系统中的交互作用和协同演化,参与者之间的互补性越来越强[3]。同时,这也是一个技术创新共同专业化的过程[15]。虽然非通用互补性是创新生态系统多边依赖关系的基础[15],但参与者互补程度在协同演化过程中逐渐提升。

由此可见,创新生态系统协同演化是多方面的,包括参与者行为、结构和功能等,由此推动创新生态系统逐步发展和成熟。

2.2.3 创新生态系统协同演化的自组织、自适应与涌现性

依据复杂性科学理论,创新生态系统是一个复杂的自适应系统[2]。参与者的协同演化使得创新生态系统具有自组织、自适应性,进而整体呈现为宏观有序结构。

(1)创新生态系统协同演化的自组织特性。首先,系统参与者的交互作用和协同演化使得创新生态系统呈现出多维有序的耗散结构。根据普利高津的定义,外部环境只提供系统产生有序性的条件,系统自发形成的有序结构被称为耗散结构。开放、远离平衡态的创新生态系统在系统涨落的推动下,借助参与者之间的非线性相互作用,自发在行为、结构和功能等多方面形成有序的耗散结构(周叶等,2019;王展昭等,2021)。其次,创新生态系统协同演化的自组织形式是超循环(甄美荣等,2018)。例如,在合作创新过程中,产学研各子系统之间的交互作用形成协同创新的超循环(程强等,2016);在绿色创新生态系统中,创新主体之间的相互作用形成共生竞合、动态演化的超循环[23]。

(2)创新生态系统的协同演化过程具有自适应性。自适应性是指系统主体在与环境以及其他主体交互作用过程中,能主动学习或积累经验以适应环境(陶九阳等,2018)。根据复杂自适应系统理论,创新生态系统的自适应性包括系统内部的适应性交互以及系统对环境变化的适应性调整两方面。在创新生态系统的微观协同演化中,系统内部的适应性交互使得参与者之间的互补性越来越强[3,24]。在创新生态系统的宏观协同演化中,系统的适应性调整使得其能不断适应环境变化,并在环境变化下持续发展(Boyer,2020)。

(3)参与者协同演化是系统有序性涌现的过程。涌现是一个自下而上,由微观交互作用产生宏观有序现象的过程[7]。借助系统参与者微观的交互作用和协同演化,创新生态系统涌现出多方面的宏观有序性。根据协同学及其涌现、役使的核心原理,价值是生态系统的序参量,它是从生态系统的微观—宏观连接中涌现出来的(Meynhardt等,2016)。同时,创新生态系统呈现出的宏观有序性是多维的,包括系统参与者协同创新的群体行为、围绕核心企业的合作创新网络,以及参与者互补性的持续提高,都是在参与者交互作用和协同演化中涌现的。

3 创新生态系统构建与演化过程

3.1 创新生态系统构建

3.1.1 创新生态系统构建主体、角色与动机

为了适应日益复杂多变的外部环境,企业需要有意识地与相关组织构建创新生态系统(梅亮等,2014;戎珂等,2021)。现有研究明确了创新生态系统中核心企业、政府和其它互补主体的角色定位[25],及其参与创新生态系统构建的动因[26,27]。

(1)核心企业是创新生态系统的主导者。核心企业通常会设置一种机制,选择并决定其他参与者的进入和存在(Chen等,2016)。核心企业通过邀请互补主体加入创新生态系统,激励他们为平台贡献自身强大的专业能力(Birkinshaw等,2007)。这不仅可以解决知识多样性、分散性和情境性带来的挑战[28],还可以缩短产品研发周期(Fleming等,2007)。总体而言,企业家基于技术、市场、制度环境及企业自身情况形成的良好预期成为核心企业构建创新生态系统的动力[27]。

(2)互补主体是创新生态系统的参与者。互补主体是系统实现核心价值主张所需要的、与核心企业以及彼此之间具有非通用互补性的主体[15],包括组件供应商、互补品提供商、高校和科研院所、中介机构和风险投资机构等。互补主体能力往往是不平衡的,许多互补主体技术能力突出,但不具有强大的商业化或营销、分销能力支持,其供应链资源有限,缺乏联系或经验不足[28]。互补主体加入创新生态系统免除了营销、分销和生产制造等成本支出,并且降低了缺乏经验所面临的风险[28]。

(3)政府是创新生态系统构建的促进者。政府作为公众代理机构,为谋求社会科技进步和经济发展而支持创新生态构建与发展。在此过程中,政府主要通过优化营商环境,借助财税优惠、政府采购等进行政策引导,为创新生态发展营造良好的外部条件(张振刚等,2020;杜运周等,2020)。

3.1.2 创新生态系统构建策略与过程

一些学者通过案例研究深入探讨企业创新生态系统构建过程和策略,如高度不确定性情境下创新生态系统构建[17]、颠覆者创新生态系统构建[21],以及“互联网+”环境下企业创新生态系统构建(武建龙等,2021)。

不同情境下,创新生态系统构建策略和过程也不同。当面临较高的技术和市场不确定性时,创新生态系统构建是由耦合反馈回路驱动的系统过程,也是一个由焦点公司精心安排的集体发现过程[17]。对于以颠覆者为核心的创新生态系统构建,Snihur等(2018)定义为“颠覆者策略”[21],即颠覆者通过有效的框架及早阐释其意图,然后快速调整商业模式以满足生态系统需求。该过程产生一个良性自适应循环,其中,前馈与反馈能够对客户和合作伙伴作出快速响应,在生态系统创建过程中激励他们作为倍增者参与进来。可见,创新生态系统构建的核心是成员与资源的集聚,关键是系统参与者之间形成良性的交互作用和积极的反馈循环。

3.2 创新生态系统演化

3.2.1 创新生态系统的多维演化过程

(1)竞争与合作行为演化。生态系统内部竞争与合作关系的演化,以及与之对应的价值创造和价值获取行为,受到研究者的广泛关注。Moore[3]从合作和竞争角度,阐释生态系统演化过程中4个阶段的特征,即诞生、扩张、领导和自我更新;Letaifa等[5]基于系统中合作和竞争关系的变化以及价值创造与价值获取的耦合,将创新生态系统演化分为3个阶段,即创生、发展和衰退。在生态系统演化过程中竞争与合作是并存的,系统参与者在价值创造中合作,并在价值获取中竞争[5]。生态系统中的竞合是多边和跨期的,随着时间推移不断平衡竞争与合作关系,这涉及一个持续调整的涌现性过程[29]。

(2)生态系统结构演化。生态研究者从不同维度考察创新生态系统结构演化。如欧阳桃花等(2015)从合作方式、系统边界和核心企业角色介绍复杂产品创新生态治理结构变化;Benitez等(2020)从系统使命、信任、承诺和参与者互惠变化的角度,考察工业4.0创新生态系统权力结构演变过程(Benitez等,2020)。在组织结构方面,中国广核集团有限公司生态系统逐渐从核心业务向延伸网络和生态圈外围拓展(Chen等,2016),比亚迪新能源汽车创新生态结构遵循“渐进性小生境→开放式产品平台→全面拓展”的三阶段路径演进(王宏起等,2016)。

(3)生态治理任务演化。研究者们从核心企业角度,研究不同阶段创新生态系统治理任务的演变。柳卸林等(2021)通过对光伏和相关组件技术创新案例的研究发现,生态治理依次经过发现核心价值主张、开放生态系统边界、平衡竞争与合作3个相互关联的演化过程(柳卸林等,2021)。价值创造与价值获取动态平衡是生态治理的关键。韩进等(2020)阐明创新生态系统演化过程中4个阶段的价值活动:在初创阶段,提出与调整价值主张;在扩张阶段,进行价值共创;在成熟阶段,共创价值、共享价值;在衰落或者复苏阶段,价值主张失去吸引力,提出新价值主张[30]。

3.2.2 创新生态系统演化的驱动与影响因素

(1)利益增长是创新生态系统演化的根本内驱力。高山行等(2021)认为,更迭和演变是创新生态系统动态演化的重要动力。仅仅依靠价值共创进行愿景式推动,并不能有效解释创新主体加入创新生态系统的动因,获取价值并实现企业利益增长才是企业进行创新活动最根本的激励。这种内驱动力由生态系统愿景激发[27],表现为经济共同体的技术需求和创新意愿(Gan等,2019)。

(2)影响创新生态系统演化的内部和外部因素。创新生态系统演化受到核心企业自身条件和外部环境的综合影响。其中,影响创新生态系统演化的核心企业因素包括环境扫描与感知能力、整合能力和创新能力(王宏起等,2021),这些方面也可以被视为核心企业的动态能力(Feng等,2019)。在外部环境因素方面,王宏起等(2016)通过对比亚迪新能源汽车的案例研究发现,创新生态系统在创新驱动、需求拉动和政策引导的动态综合作用下持续演进;王俊鹏等(2019)通过对2006—2017年中国汽车产业数据的统计分析得出,影响我国汽车产业创新生态系统演进的3个主要因素为人才支持、市场经济和政府扶持。

可见,利益增长的内驱力和多方面因素共同推动创新生态系统演化。其中,内部和外部因素通过参与者利益增长的内驱力发挥作用。

4 多主体协同演化机制

协同演化机制是激发系统演化现象背后的动态逻辑。由于创新生态系统协同演化机制研究才刚刚起步,相关的多主体协同演化机制研究大多不是基于生态系统情境的,或者未能充分反映创新生态系统特点,但仍可以为创新生态系统协同演化机制研究提供方法参考和借鉴。

4.1 基于演化博弈理论的合作行为协同演化

异质性主体在持续的交互作用中进行协同演化,相关研究主要利用演化博弈理论,揭示多主体在交互过程中的协同演化机理。

(1)基于演化博弈论的合作创新行为协同演化。演化博弈论是将博弈论和演化过程结合起来的一种动态分析方法(Johari等,2019),其能够揭示多主体交互作用过程中的行为策略演化机制。相关研究主要是通过建模和仿真探讨异质性主体合作创新行为的协同演化机制与影响因素。例如,围绕绿色技术创新,企业、政府和公众合作行为的演化[31],企业、政府和金融机构合作行为的演化(曲薪池等,2019),政府规制下的产学研协同创新行为演化(Yang等,2021)。研究发现,影响创新主体合作行为演化的因素主要有合作方初始意愿(曲薪池等,2019)、合作收益、成本和违约惩罚,以及政府补贴和管制等[31]。

(2)基于网络演化博弈理论的合作行为协同演化。由于合作行为一般是基于一定合作关系发生的,因此合作关系网络就决定了博弈结构。一些学者通过构建网络演化博弈模型和模型仿真,研究复杂网络内的合作创新行为演化机制和影响因素[9]。按照网络演化博弈理论,影响合作行为的因素主要有博弈模型、网络结构和策略更新规则三方面。在博弈模型方面,影响合作行为的因素包括利益分配机制(曹兴等,2019)、知识溢出(张华,2016)、政府政策[9]。在网络结构方面,影响合作创新行为的因素主要包括网络异质性、聚类性、网络规模、社区分布等(曹兴等,2019;HAN等,2022)。在策略更新规则方面,个体偏好(Liu等,2018)、有限理性和期望都会影响合作行为涌现(Liu等,2016)。

(3)基于网络演化博弈理论的合作行为与网络结构协同演化。在利益最大化动机驱使下,主体在交互作用过程中会对合作行为和网络连接进行调整[32],因此合作行为可以与网络结构协同演化。然而,目前有关合作创新行为与网络结构协同演化的针对性研究尚不多见[33],一般性研究主要集中在应用数学和应用经济学领域。博弈主体根据网络博弈收益调整行为策略并更新网络连接,再基于更新后的网络结构进行下一轮博弈,如此往复。因此,博弈模型(Bandyopadhyay等,2018)、策略更新规则(Liu等,2019)、断边条件以及重连偏好共同影响网络结构与合作行为演化结果(刘群等,2013)。

4.2 基于复杂网络理论的网络结构演化

目前网络结构演化机制研究主要集中在创新网络演化方面。相关研究主要是应用复杂网络理论,基于网络结构演化驱动和影响因素构建创新网络演化模型,并通过仿真拟合现实网络演化证明结论的可靠性(王京等,2014;余谦等,2018)。

目前的创新网络演化机制研究主要基于内生结构依赖属性和外生节点属性进行模型构建[34]。其中,基于内生结构依赖属性的演化模型设计了网络连接如何在已有网络结构基础上实现发展的迭代算法(王京等,2014),主要考虑节点度、边共享、节点共享的影响[35]。基于外生节点属性的网络结构演化机制研究则是依据网络节点的固有特征进行模型构建,主要考虑节点技术创新能力和技术相似性对网络结构演化的作用(张路蓬等,2018)。也有学者综合外生节点属性和内生结构依赖属性,进而构建网络结构演化模型。例如,余谦和刘嘉玲(2018)分析了创新超网络的技术邻近择优连接机制与超度择优连接机制,并结合超边增长机制构建创新超网络演化模型(余谦等,2018)。

4.3 基于共生理论的创新种群协同演化

共生(Symbiosis)概念起源于生物学,它是指不同种属按某种物质联系生活在一起,形成共同生存、协同演化的关系(Ahmdajina,1986)。共生并不只是自然现象,也是普遍的社会现象。按照共生理论,创新生态系统的不同创新种群之间基于一定共生关系协同演化[8]。

相关研究应用共生理论进行建模和仿真,基于共生关系揭示不同规模创新种群间的协同演化机制。例如,核心企业和配套组织间的协同演化[8];研究群、开发群和应用群间的协同演化(刘平峰等,2020);高校、核心企业和卫星企业的协同演化(吴洁等,2019);绿色技术创新系统不同子系统的协同演化(Yin等,2021)。相关研究主要基于Lotka-Volterra或Logistics模型进行模型构建。仿真分析主要聚焦于不同共生模式对创新种群协同演化路径的影响,如互利共生、偏利共生、竞争共生等。一般研究认为,互利共生是对整体发展最有利的理想共生模式[8]。

综上,研究者基于相关理论建模与仿真,针对合作行为、网络结构和创新功能方面的多主体协同演化机制作出有益探索。然而现有研究并非针对创新生态系统,或者并未基于创新生态系统特征分析其协同演化。因此,创新生态系统协同演化机制尚未得到充分揭示。

5 多学科交叉的综合性理论框架

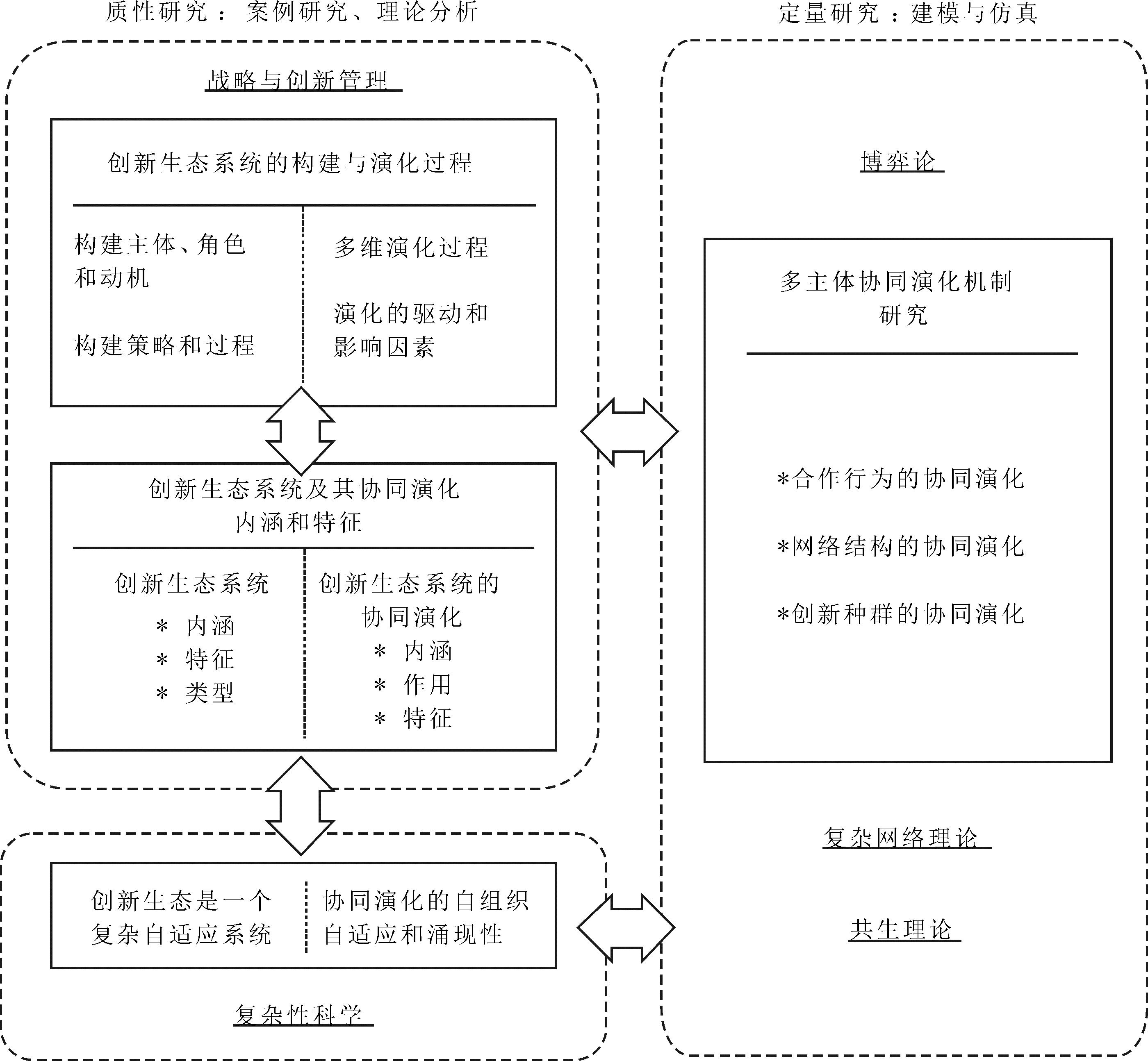

通过总结以上理论视角和研究方法,本文构建创新生态系统协同演化机制的多学科综合性理论框架,如图1所示,以为未来研究奠定基础。在不同学科领域分布着不同研究主题,同时,也应用了不同的研究方法。其中,创新生态系统及其协同演化内涵和特征、创新生态系统构建与演化研究主要集中在战略与创新管理领域,研究方法以案例研究为主;基于复杂性科学视角的相关研究则将创新生态系统视为一个复杂自适应系统[2],对其自组织、自适应机理进行理论分析;基于相关理论的建模与仿真则是对多主体交互作用的多维协同演化机制进行量化研究。以上多个学科领域的相关研究共同支撑创新生态系统协同演化机制探索。

5.1 战略与创新管理领域研究是基础

创新生态系统研究发源于战略与创新管理领域,其中积累了大量针对创新生态系统及其协同演化现象的细致深入观察和分析,这些构成了创新生态系统协同演化机制研究的基础。首先,创新生态系统内涵和特征研究揭示了创新生态系统的本质[1,14],明确了创新生态系统协同演化机制研究的对象属性和问题情境。其次,创新生态系统演化过程研究从不同维度刻画了系统参与者交互作用的表现(柳卸林等,2021),为从多角度研究系统协同演化机制提供了参考,包括行为、结构和功能等。再次,创新生态系统构建、演化的驱动和影响因素研究为深入揭示系统协同演化动力机制提供了依据(王宏起等,2021)。总之,战略与创新管理领域的相关研究构成了深入认识创新生态协同演化机制的基础,并为研究假设提出和模型构建提供了依据。

5.2 相关建模与仿真提供了研究方法参考

由于参与者的交互作用推动了创新生态系统协同演化,系统协同演化机制研究就需要通过多主体(Agent)建模与仿真揭示参与者之间的非线性相互作用[18]。为此,基于相关理论的建模与仿真研究可以提供研究方法参考和借鉴。创新生态系统协同演化主要分为行为、结构和功能3个方面,揭示不同维度的协同演化机制则需要应用不同理论和建模仿真方法。其一,对于系统参与者行为的协同演化,可以应用演化博弈理论,通过建模与仿真揭示参与者之间的非线性交互作用和行为协同演化机制(Yang 等,2021)。其二,对于系统结构的协同演化,可以应用复杂网络理论或网络演化博弈理论,通过建模和仿真揭示基于参与者交互作用的系统网络结构协同演化机制[35]。其三,对于系统功能的协同演化,可以应用共生理论研究不同种群技术创新的协同演化机制[8],也可以结合复杂网络理论揭示不同组件技术创新的协同演化机制。

5.3 复杂性科学理论作为整体性解释框架

创新生态系统是一个复杂自适应系统,复杂性科学理论为研究创新生态系统自组织、自适应的协同演化提供了整体性解释框架。首先,创新生态系统的协同演化是自组织的。对此,耗散结构理论提供了系统行为、结构、功能等方面有序性自发生成条件和自组织机理;协同学理论可以识别主导系统自组织演化的序参量(Meynhardt 等,2016);超循环理论则可以揭示系统参与者交互作用的自组织形式[23]。其次,创新生态系统的协同演化是自适应的。复杂自适应系统理论为解释系统内部主体之间的自适应交互、系统与环境的自适应交互提供了理论依据,也为基于Agent的建模提供了指导思想[2]。总之,以复杂性科学理论作为整体性解释框架,有利于对创新生态系统及其协同演化机制形成系统、深入的认识。

6 未来研究展望

如前所述,目前的创新生态系统协同演化研究以质性分析为主,且局限于演化过程的现象分析,对其背后的协同演化机制缺乏深入和量化的理论研究(Gomes 等,2018)。这不仅使创新生态系统理论建构深度和系统性受到极大制约,也使创新生态系统构建和发展实践缺乏充分的理论指导。因此,要深化创新生态系统理论研究,对于系统协同演化机制的探索必不可少。

(1)企业创新生态系统协同演化机制的研究方向。创新生态系统的协同演化机制是多方面的,可以从不同维度进行探讨。根据Moore(1996)对生态系统及其协同演化的定义[14]、创新生态系统构建与演化过程,以及多主体协同演化机制的相关研究可知,系统参与者主要在行为、结构和功能方面协同演化。因此,可以从更具体的维度深入研究创新生态系统协同演化机制。例如,针对参与者行为的协同演化机制可以从集聚行为、合作行为和知识共享行为等方面作具体探讨;对于系统功能的协同演化机制,则可以从技术创新和管理创新等不同角度进行研究。此外,也可以探讨不同类型创新生态系统的协同演化机制,这是因为不同类型创新生态系统的协同演化机制存在差异。例如,核心企业主导型创新生态系统和开放式创新生态系统网络结构的协同演化机制是不同的。

(2)企业创新生态系统协同演化机制的研究方法。建模与仿真可以清晰地揭示不同要素随着时间推移交互作用和相互改变的系统动力机制。从前文对多主体协同演化机制的文献综述可以看出,一些具体的理论,如博弈论、复杂网络理论和共生理论等,成为揭示创新生态系统协同演化机制的有效工具,应用这些理论进行基于Agent的建模与仿真可以系统深入地揭示参与者之间的非线性相互作用[18]。而有效运用这些理论工具揭示创新生态系统协同演化机制的关键在于,基于创新生态系统特征对其协同演化机理进行深入的理论分析,并在此基础上构建反映创新生态系统特征的协同演化模型。例如,创新生态松散耦合、多边依赖的关系特性和非契约治理的价值共创架构决定了其网络结构协同演化的特殊性。

(3)企业创新生态系统协同演化机制的研究路径。创新生态系统从概念提出就显示出其学科交叉的基因。同样地,多学科交叉也成为创新生态系统协同演化机制研究的必由之路。只有结合不同学科领域的理论和研究成果,才能深入、系统地揭示创新生态系统协同演化机制。按照前文构建的理论框架,战略与创新管理领域对创新生态及其协同演化的内涵和特征研究、生态系统构建与演化研究可以作为系统协同演化机制研究的现实基础与理论依据;借助博弈论等相关理论工具可以更深入地洞察系统协同演化机理,相应的建模与仿真则能够具体揭示系统协同演化的非线性相互作用;而复杂性科学的有关理论则可以作为整体性解释框架,对创新生态系统及其协同演化形成更全面的认识[18]。总之,对不同领域相关理论与研究成果的综合应用将成为透视创新生态系统协同演化机制的“组合镜片”。

(4)企业创新生态系统协同演化机制研究的关键情境因素。研究情境阐明了研究问题的特定背景,提供了研究设计指导,也限定了研究结论的适用范围。在企业创新生态系统协同演化机制研究中,特别要注意两方面的情境因素:一是外部环境特征和总体发展趋势。在VUCA时代,环境的不稳定性、不确定性、复杂性和模糊性日益加强。因此,应当考虑环境变化对创新生态系统协同演化的影响机制。二是制度环境差异。不同地区、不同时期的技术创新制度环境不同,导致生态系统协同演化情境也存在差异。在政府主导和市场主导的不同制度环境下,创新生态系统的协同演化机制并不相同(郑月龙,2021)。因此,要结合政府角色和影响,做好符合真实情境、具有现实意义的协同演化机制研究。

参考文献:

[1] ADNER R.Ecosystem as structure:an actionable construct for strategy[J].Journal of Management,2017,43(1):39-58.

[2] RITALA P,ALMPANOPOULOU A.In defense of 'eco' in innovation ecosystem[J].Technovation,2017,60-61:39-42.

[3] MOORE J F.Predators and prey:a new ecology of competition[J].Harvard Business Review,1993,71(3):75-86.

[4] 柳卸林,杨培培,王倩.创新生态系统——推动创新发展的第四种力量[J].科学学研究,2022,40(6):1096-1104.

[5] HOU H,SHI Y.Ecosystem-as-structure and ecosystem-as-coevolution:a constructive examination[J].Technovation,2021,100:102193.

[6] LETAIFA S B.The uneasy transition from supply chains to ecosystems[J].Emergence:Complexity &Organization,2014,8(1):278-295.

[7] MCKELVEY B,LICHTENSTEIN B B,ANDRIANI P.When organisations and ecosystems interact:toward a law of requisite fractality in firms[J].International Journal of Complexity in Leadership and Management,2012,2(1/2):104-136.

[8] PELTONIEMI M.Preliminary theoretical framework for the study of business ecosystems[J].Emergence:Complexity &Organization,2006,8(1):10-19.

[9] HAN J,GUO J E,CAI X,et al.An analysis on strategy evolution of research &development in cooperative innovation network of new energy vehicle within policy transition period[J].Omega,2022,112:102686.

[10] ADNER R.Match your innovation strategy to your innovation ecosystem[J].Harvard Business Review,2006,84(4):98-107.

[11] ADNER R,KAPOOR R.Value creation in innovation ecosystems:how the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations[J].Strategic Management Journal,2010,31(3):306-333.

[12] IANSITI M,LEVIEN R.The keystone advantage:what the new dynamics of business ecosystems mean for strategy,innovation,and sustainability[J].Harvard Business Press,2004,84(4):98-107.

[13] HAN J,ZHOU H,LOWIK S,et al.Enhancing the understanding of ecosystems under innovation management context:aggregating conceptual boundaries of ecosystems[J].Industrial Marketing Management,2022,106:112-138.

[14] MOORE J.The death of competition:leadership and strategy in the age of business ecosystems[M].Harper Business,1996.

[15] JACOBIDES M G,CENNAMO C,GAWER A.Towards a theory of ecosystems[J].Strategic Management Journal,2018,39(8):2255-2276.

[16] BRUSONI S,PRENCIPE A.Collaboration and competition in business ecosystems[M].America:Emerald Group Publishing Limited,2013.

[17] DATTéE B,ALEXY O,AUTIO E.Maneuvering in poor visibility:how firms play the ecosystem game when uncertainty is high[J].Academy of Management Journal,2018,61(2):466-498.

[18] PHILLIPS M A,RITALA P.A complex adaptive systems agenda for ecosystem research methodology[J].Technological Forecasting and Social Change,2019,148:119739.

[19] 董津津,陈关聚.技术创新视角下平台生态系统形成、融合与治理研究[J].科技进步与对策,2020,37(20):20-26.

[20] AARIKKA-STENROOS L,RITALA P.Network management in the era of ecosystems:systematic review and management framework[J].Industrial Marketing Management,2017,67:23-36.

[21] SNIHUR Y,JOURDAIN P,THOMAS L D W,et al.An ecosystem-level process model of business model disruption:the disruptor's gambit[J].Journal of Management Studies,2018,55(7):1278-1316.

[22] 石乘齐.基于组织间依赖的创新网络演化模型及仿真研究[J].管理工程学报,2019,33(1):12-22.

[23] 曾经纬,薛璐绮,李柏洲.绿色创新生态系统生成机制研究[J].科技进步与对策,2021,38(13):11-19.

[24] HAN J,RUAN Y,WANG Y,et al.Toward a complex adaptive system:the case of the Zhongguancun entrepreneurship ecosystem[J].Journal of Business Research,2021,128:537-550.

[25] 谭劲松,宋娟,陈晓红.产业创新生态系统的形成与演进:“架构者”变迁及其战略行为演变[J].管理世界,2021,37(9):167-191.

[26] WEI F,FENG N,XUE J,et al.Exploring SMEs' behavioral intentions of participating in platform-based innovation ecosystems[J].Industrial Management &Data Systems,2021,121(11):2254-2275.

[27] 韩少杰,吕一博,苏敬勤.企业中心型开放式创新生态系统的构建动因研究[J].管理评论,2020,32(6):307-322.

[28] ZAHRA S A,NAMBISAN S.Entrepreneurship in global innovation ecosystems[J].AMS Review,2011,1(1):4.

[29] ANSARI S S,GARUD R,KUMARASWAMY A.The disruptor's dilemma:TiVo and the U.S.television ecosystem:the disruptor's dilemma[J].Strategic Management Journal,2016,37(9):1829-1853.

[30] 韩进,王彦敏,涂艳红.战略管理情境下的生态系统:一个动态过程整合模型[J].科技进步与对策,2020,37(1):1-9.

[31] 徐乐,马永刚,王小飞.基于演化博弈的绿色技术创新环境政策选择研究:政府行为VS.公众参与[J].中国管理科学,2022,30(3):30-42.

[32] HSIEH C S,MD KONIG,LIU X.A structural model for the coevolution of networks and behavior[J].The Review of Economics and Statistics,2022,104(2):355-367.

[33] 曹霞,李传云,于娟,等.市场机制和政府调控下的产学研合作创新网络演化博弈仿真——以新能源汽车产业为例[J].系统管理学报,2020,29(3):464-474.

[34] TAALBI J.Evolution and structure of technological systems-an innovation output network[J].Research Policy,2020,49(8):104010.

[35] 刘晓燕,王晶,单晓红.基于TERGMs的技术创新网络演化动力研究[J].科研管理,2020,41(4):171-181.

(责任编辑:胡俊健)