0 引言

中共二十大报告指出,“深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势”。作为中国特色社会主义的重要组成部分,国有企业从局限于解决具有外部性的基础设施和公共服务领域问题,逐步扩大到关乎国计民生的关键领域问题,再到瞄准“卡脖子”关键核心技术创新领域问题,同时致力于构建自主创新能力体系,实现高水平科技自立自强[1-2]。然而,国内知识产权保护、政府创新补贴资源错配效应以及企业技术创新能力积累不足,导致国有企业自主创新能力滞后于建设全球领先创新型国家的目标要求。因此,促使国有企业充分发挥创新功能、增强创新能力具有紧迫性[3]。

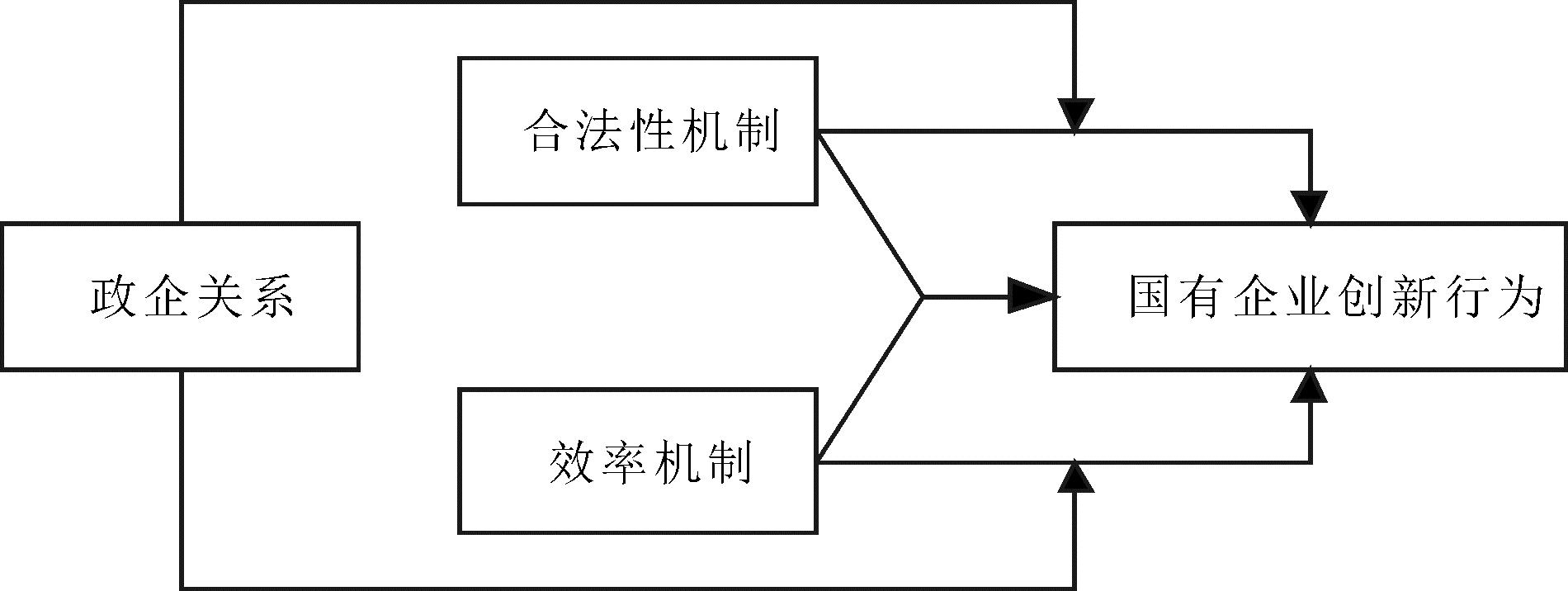

在中国特殊二元体制下,如果完全依赖市场竞争机制解决国有企业创新动力问题,可能陷入追赶式发展陷阱。因此,激励和支持国有企业创新的关键在于回答“国有企业为什么要创新”这一根本问题。国有企业改革的本质是政府、市场和企业关系调整[4],调整结果意味着与之对应的制度环境、市场环境和关系环境发生改变。由此可以认为,国有企业创新是环境变化的产物,其创新行为既是结果也是过程。其中,制度环境主张的合法性机制认为,企业创新行为是其遵循特定制度安排与社会文化观念的结果;市场环境主张的效率机制认为,企业往往基于效率最大化考量制定创新行为决策;关系环境强调政企关系在企业创新过程中的“润滑剂”作用。

如果合法性机制、效率机制和政企关系均可能对国有企业创新产生影响,那么以下问题值得进一步探讨:如果国有企业创新行为是追逐合法性的过程,那么哪些制度因素能够驱动这一过程?如果国有企业创新行为是效率驱动过程,那么哪些资源因素能够推动这一过程?当合法性机制与效率机制同时发挥作用时,哪种机制对国有企业创新行为的驱动作用更显著?在合法性机制、效率机制驱动下,国有企业与当地政府的关系扮演何种角色?基于此,本文构建整合研究框架,系统解释制度环境主导的合法性机制、市场环境主导的效率机制和关系环境主导的政企关系共生演化对国有企业创新行为的驱动过程,以期形成较为完整的理论链条与实践证据。

1 理论分析与研究假设

1.1 合法性机制与国有企业创新行为

组织社会学强调企业外部制度环境对组织行为决策的影响,即将合法性机制作为制度力量,引导或迫使组织采取具有合法性基础的组织结构和行为[5]。基于强意义与弱意义的研究主要探讨组织行为是否被动接受制度的塑造;基于利益相关者的研究主要从规制合法性、规范合法性和认知合法性视角,分析组织行为与政府政策制度、行业标准的符合程度是否满足社会价值规范要求,以及能否被公众接受等问题[6]。前者致力于解释制度影响下形成的组织趋同现象;后者将利益相关者的规范、标准、价值观等视为社会系统对组织行为进行论证的合法性基础。企业创新行为是不断推出新计划、新技术、新产品的过程,具有高度不确定性。利益相关者视角的合法性分析能够从过程视角系统地剖析企业创新驱动过程。基于此,本文选择Soctt[7]提出的规制合法性、规范合法性和认知合法性三维制度模型。

规制合法性通常表现为企业对法规、制度的遵守和服从,是指企业行为与政府、行业协会和专业认证机构等相关政策法规、制度条件的符合程度。强有力的监管往往可以成为推动企业创新的关键力量。当面临规制性较强的外部制度环境时,企业倾向于选择遵守制度[7-8]。规范合法性强调企业行为应遵循社会普遍认可的价值准则与行为规范。创新是企业获得社会认同和竞争优势的关键路径,这就要求企业创新行为必须与社会公众的期待保持一致。认知合法性表现为公众对组织行动的接受与认可程度[9],并依赖于社会现实和认识框架所构建的象征符号与文化共识。上述逻辑下,组织与个体对创新信息获取、理解和反应的行为模式逐渐发展成为约定俗成的惯例,并通过创新环境影响组织和个体创新意愿及创新能力,进而影响创新产出。

综上所述,企业对合法性机制的遵循能够体现其对规制、规范和认知环境的行为反应。在国有企业改革进程中,制度环境发挥前置作用,能够影响国有企业创新行为及其效果[10]。换言之,国有企业创新行为是制度环境影响的结果,在制度压力下产生不同的行为表现与行为结果。综上所述,本文提出如下假设:

H1:合法性机制对国有企业创新行为具有正向驱动作用。

H1a:规制合法性对国有企业创新行为具有正向驱动作用;

H1b:规范合法性对国有企业创新行为具有正向驱动作用;

H1c:认知合法性对国有企业创新行为具有正向驱动作用。

1.2 效率机制与国有企业创新行为

效率机制研究的起点是组织与市场关系。制度环境要求企业具有合法性,市场环境要求企业具有效率(任广乾等,2023)。效率机制对企业创新行为影响的相关研究,一方面分析市场竞争程度对不同所有制企业的抑制或促进效应,另一方面基于资源基础观探讨企业规模或财务绩效水平等异质性资源带来的创新产出差异。需要说明的是,资源基础观视角下的创新行为研究通常视外部环境为给定条件,并将异质性资源作为唯一解释变量。此时,绩效水平契合基于投入—产出视角的企业创新行为研究情景。

企业创新行为作为投入大、周期长、不确定性风险高的投资活动,不但需要考虑预期创新收益,更需要关注自身资金支持能力[11]。换言之,绩效水平在某种意义上能够决定企业创新投入,而创新投入直接影响企业创新产出。因此,本文选择企业绩效水平这一关键异质性资源反映效率机制对创新行为的驱动作用。绩效反馈理论与企业行为理论认为,绩效是企业创新的决定性因素,绩效水平能够在一定程度上影响企业对待风险的态度,从而改变其创新行动策略[12-13]。比如,实际绩效与期望绩效间的差距会迫使管理者增加研发创新投入,随着实际绩效水平提升,企业创新活动减少[14]。根据以上论述,本文提出如下假设:

H2:绩效水平对国有企业创新行为具有正向驱动作用。

1.3 合法性机制与效率机制的交互作用

组织设立的初衷是为了降低交易过程中的信息获取、沟通谈判和监督等成本。虽然组织背后隐含的是效率机制,但作为有目标追求的组织实体,国有企业在追求效率时同样需要合法性支持。合法性机制、效率机制这两种治理逻辑在微观主体活动场域内会发生动态交互,如冲突、合作[15-16]。当社会对组织的期望以及组织目标实现路径与工具明确时,组织行为决策更多地受制于外部利益相关者的观点和看法。此时,合法性机制对国有企业创新行为发挥主导作用。当外部环境具有较高的不确定性风险且社会公众并未对企业创新形成一致看法时,企业更多地依赖于自身资源禀赋。此时,效率机制对企业创新行为发挥主导作用。在转型时期,国有企业面临着双重任务,既需要在市场竞争中追求利润增长,满足经济发展需求,又需要履行社会责任,以获得政治认可[17]。根据以上论述,本文提出如下假设:

H3:合法性机制与效率机制的交互作用对国有企业创新行为具有正向驱动作用。

H3a:当制度环境较为完善时,效率机制对国有企业创新行为的驱动作用会进一步增强;

H3b:当资源基础较好时,合法性机制对国有企业创新行为的驱动作用会进一步增强。

1.4 政企关系的调节作用

在儒家文化盛行的社会系统中,关系文化一直是商业活动的前提。计划经济体制向市场经济体制转轨会促使企业实施以关系为导向的非市场行为[18]。一种观点认为,政企关系是企业创新的束缚。企业对政治关联的追求使其倾向于将资金用于关系投入,从而对创新行为产生挤占效应[19]。另一种观点认为,政企关系作为特殊的非市场行为可以通过缓解企业资源匮乏困境,促进经济体制转轨过程中的创新行为[20]。

一个国家或地区市场化程度越低,相关法律、金融等制度体系越不健全,企业建立政治关联的意愿越强(谢乔昕,2016)。一方面,国有企业具有特殊产权性质,管理层由国家委派,这种天然政治关联可为国有企业创新提供特殊的组织情境;另一方面,国有企业对政企关系的建立和维护是一个动态变化过程,政企关系重构可为制度环境与市场环境的影响划出限制条件及适用范围[21]。比如,政企关系可以调节环境规制对企业研发投入的影响。与其它企业相比,环境规制对政企关系密切企业研发投资的抑制效应较弱[22]。一定程度的政企嵌入能够帮助国有企业获得更多资源,进而降低运营成本。因此,政企关系必然会对国有企业创新行为产生影响。根据以上论述,本文提出以下假设:

H4:政企关系在合法性机制、效率机制对国有企业创新行为的影响过程中发挥正向调节作用。

H4a:合法性机制对政企关系密切的国有企业创新行为的驱动作用更显著;

H4b:效率机制对政企关系密切的国有企业创新行为的驱动作用更显著。

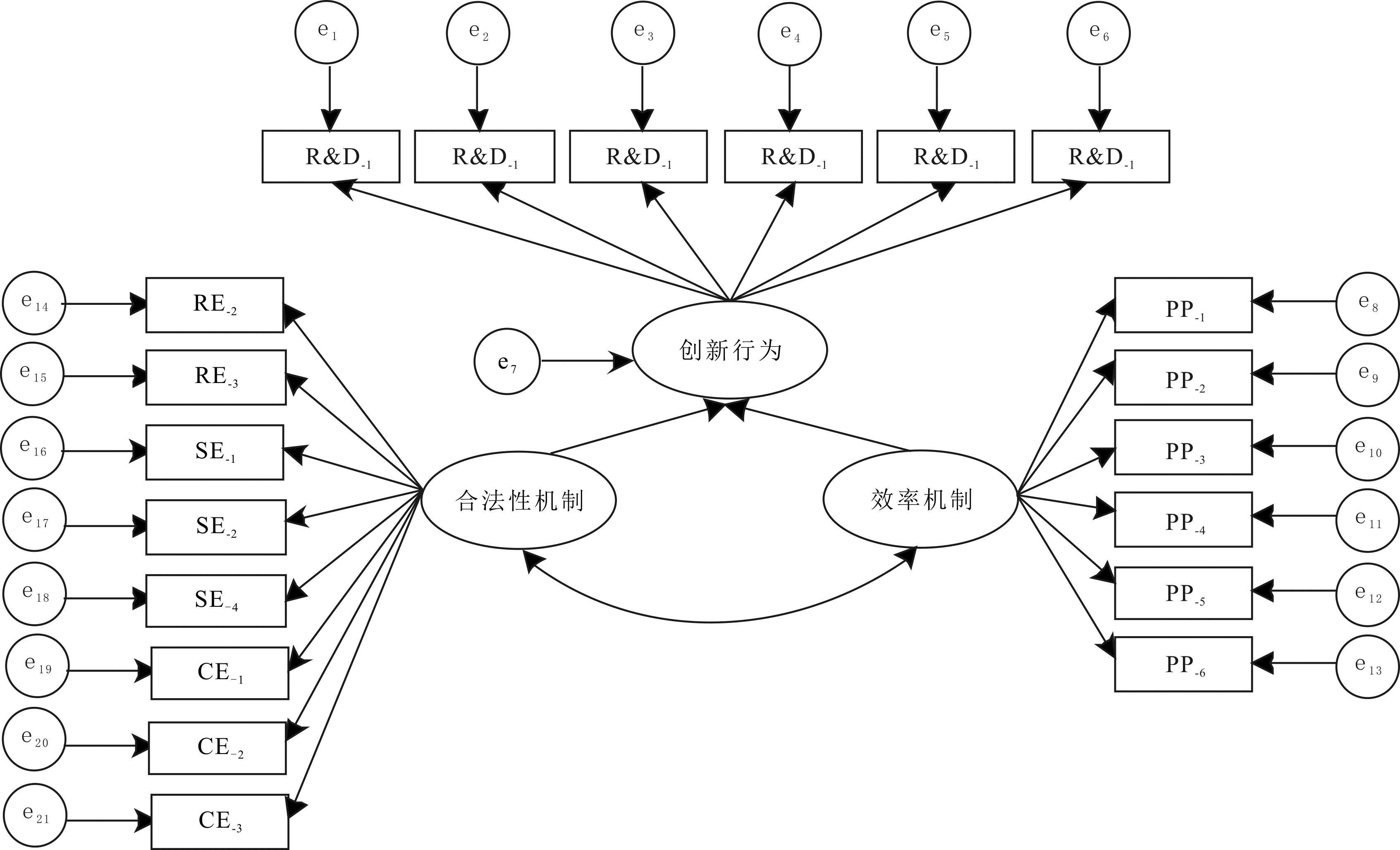

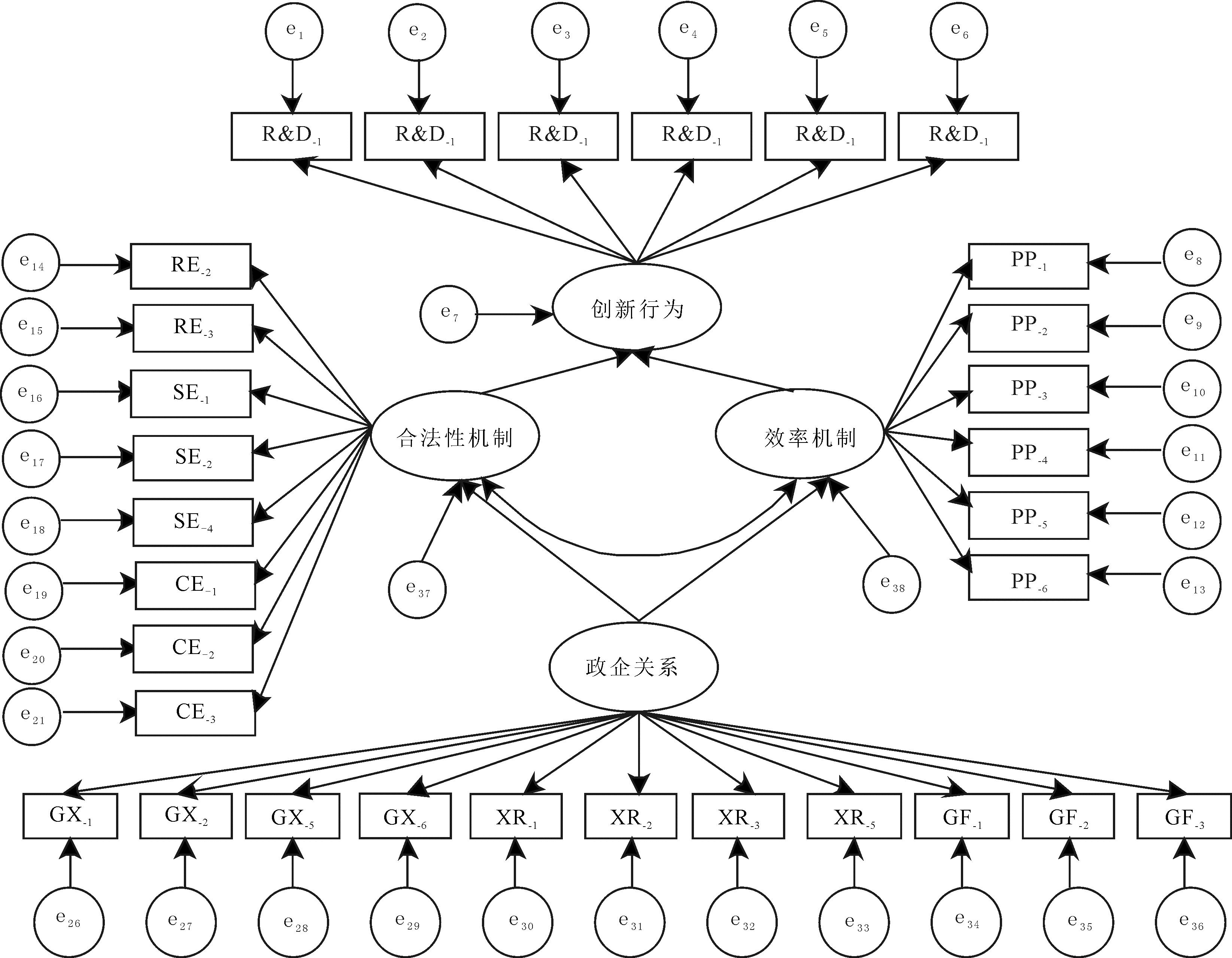

综上所述,国有企业创新行为存在4种驱动机制,即合法性机制、效率机制、合法与效率的交互机制以及政企关系调节机制。由此,本文构建理论模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 变量测量

(1)国有企业创新行为。本文基于国有企业属性特征,从过程视角对企业创新行为进行测量。借鉴Lovelace等[23]的成熟量表,增加有关创新投入的题项,构建研发投入水平、新技术/新产品推出的频率、速度、成功率、销售额和专利数量6个题项的国有企业创新行为测量量表。

(2)合法性机制。已有研究证实了Scott(1995)提出的规制合法性、规范合法性与认知合法性三维制度环境量表在转型期中国企业的适用性。以此为基础,本文结合现有文献对创新合法性维度的解释,对测量条目进行修订和完善,构建12个题项的合法性机制测量量表。

(3)效率机制。现有研究围绕企业主营业务状况、盈利能力、偿债能力等财务指标或综合指标,基于企业运营客观数据对其绩效水平进行评价。事实上,除上市公司定期披露的会计数据和财务数据外,获取企业客观数据非常困难。借鉴Li &Atuahene-Gima[24]的研究成果,依据我国《企业绩效评价操作细则(修订)》规定,本文采用主观评价法对国有企业绩效水平进行度量,构建6个题项的效率机制测量量表。

(4)政企关系。现有研究对政企关系的测量方法如下:一是将政企关系视为企业外部关系资本,并将其划分为信任、紧密和规范3个维度进行测量;二是将政企关系视为政治关联,并从关联广度和深度两个维度表征;三是采用地方官员更替频率衡量。然而,单一赋值法或绝对指标法难以全面反映企业与政府互动过程。本文聚焦政企关系对国有企业创新的调节作用,揭示关键变量间的作用机制,选择信任、紧密和规范3维度下15个题项的政企关系测量量表。

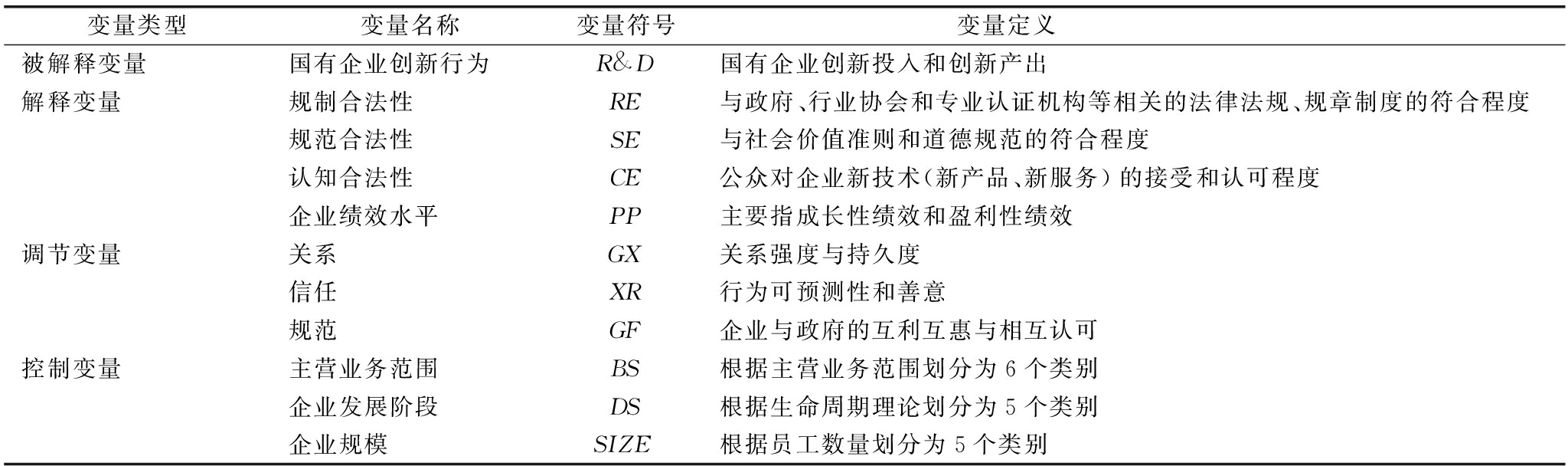

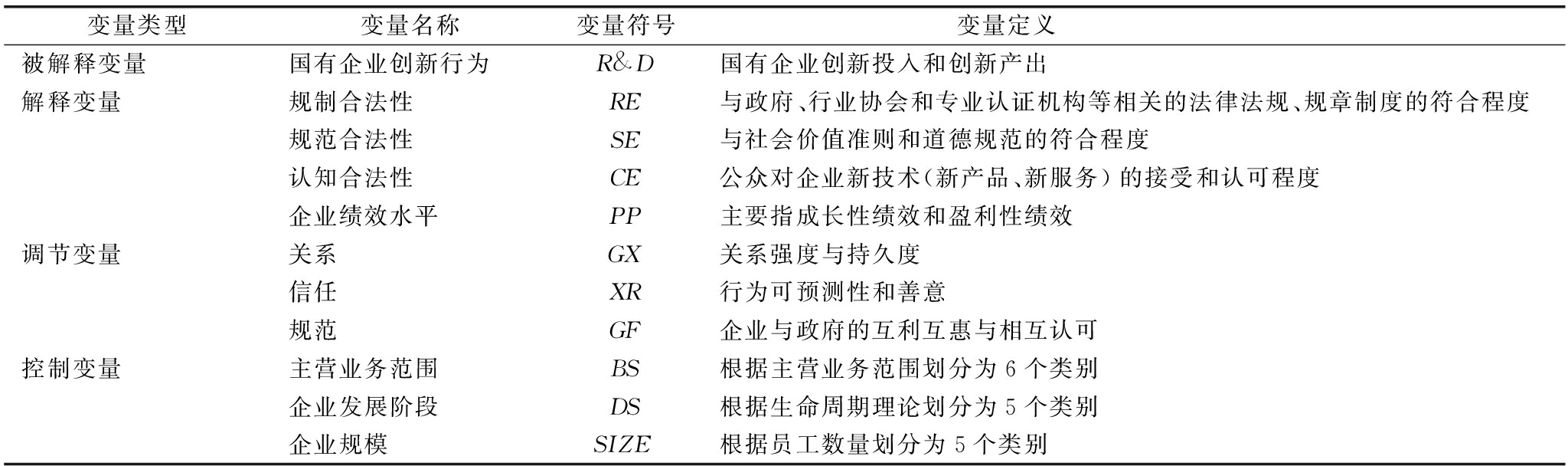

具体变量定义见表1。

表1 研究变量定义

Table 1 Variable definitions

变量类型变量名称变量符号 变量定义被解释变量国有企业创新行为R&D国有企业创新投入和创新产出解释变量规制合法性RE与政府、行业协会和专业认证机构等相关的法律法规、规章制度的符合程度规范合法性SE与社会价值准则和道德规范的符合程度认知合法性CE公众对企业新技术(新产品、新服务)的接受和认可程度企业绩效水平PP主要指成长性绩效和盈利性绩效调节变量关系GX关系强度与持久度信任XR行为可预测性和善意规范GF企业与政府的互利互惠与相互认可控制变量主营业务范围BS根据主营业务范围划分为6个类别企业发展阶段DS根据生命周期理论划分为5个类别企业规模SIZE根据员工数量划分为5个类别

2.2 样本选择与数据收集

国有石油企业既是支撑国民经济发展的重要主体,也是国有企业的典型代表。与其它国有企业一样,国有石油企业面临复杂的市场竞争环境。本文以国有石油企业为研究对象,既具有典型性,又能反映国有企业在面对制度压力与市场竞争时的行为规律。

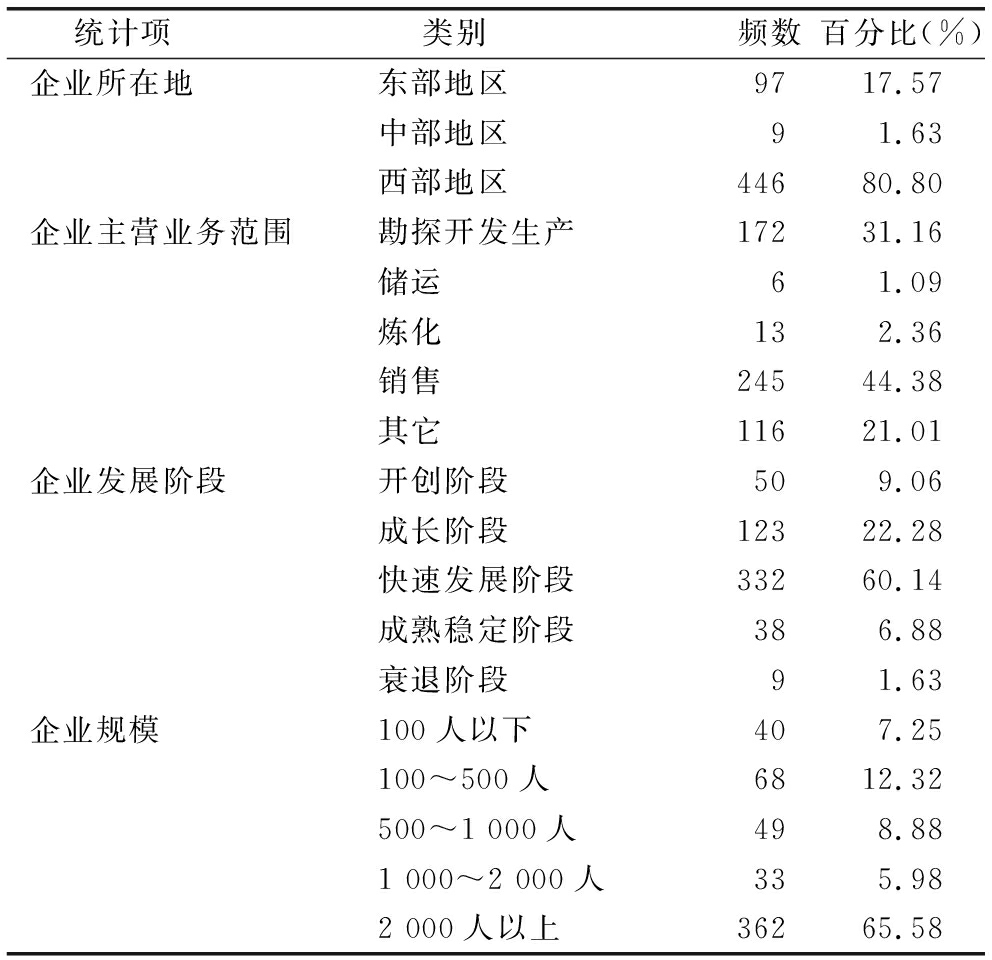

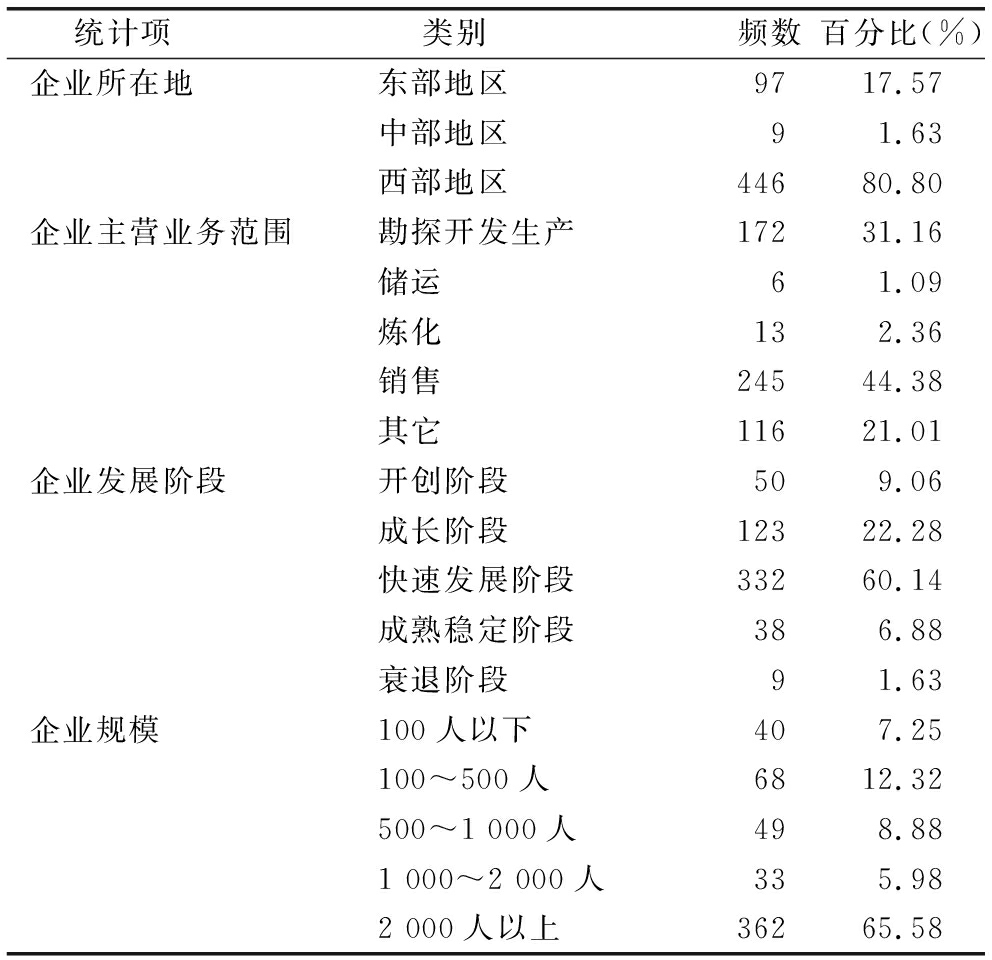

在小样本预调研的基础上,本文主要借助网络调研和关键联系人进行正式问卷发放。共发放问卷680份,回收问卷601份,回收率88.38%,其中有效问卷552份,有效问卷回收率81.18%,调查企业特征如表2所示。

表2 企业特征分析结果(N=552)

Table 2 Enterprise characteristics analysis results(N=552)

统计项类别频数百分比(%)企业所在地东部地区9717.57中部地区91.63西部地区44680.80企业主营业务范围勘探开发生产17231.16储运61.09炼化132.36销售24544.38其它11621.01企业发展阶段开创阶段509.06成长阶段12322.28快速发展阶段33260.14成熟稳定阶段386.88衰退阶段91.63企业规模100人以下407.25100~500人6812.32500~1000人498.881000~2000人335.982000人以上36265.58

3 实证分析与讨论

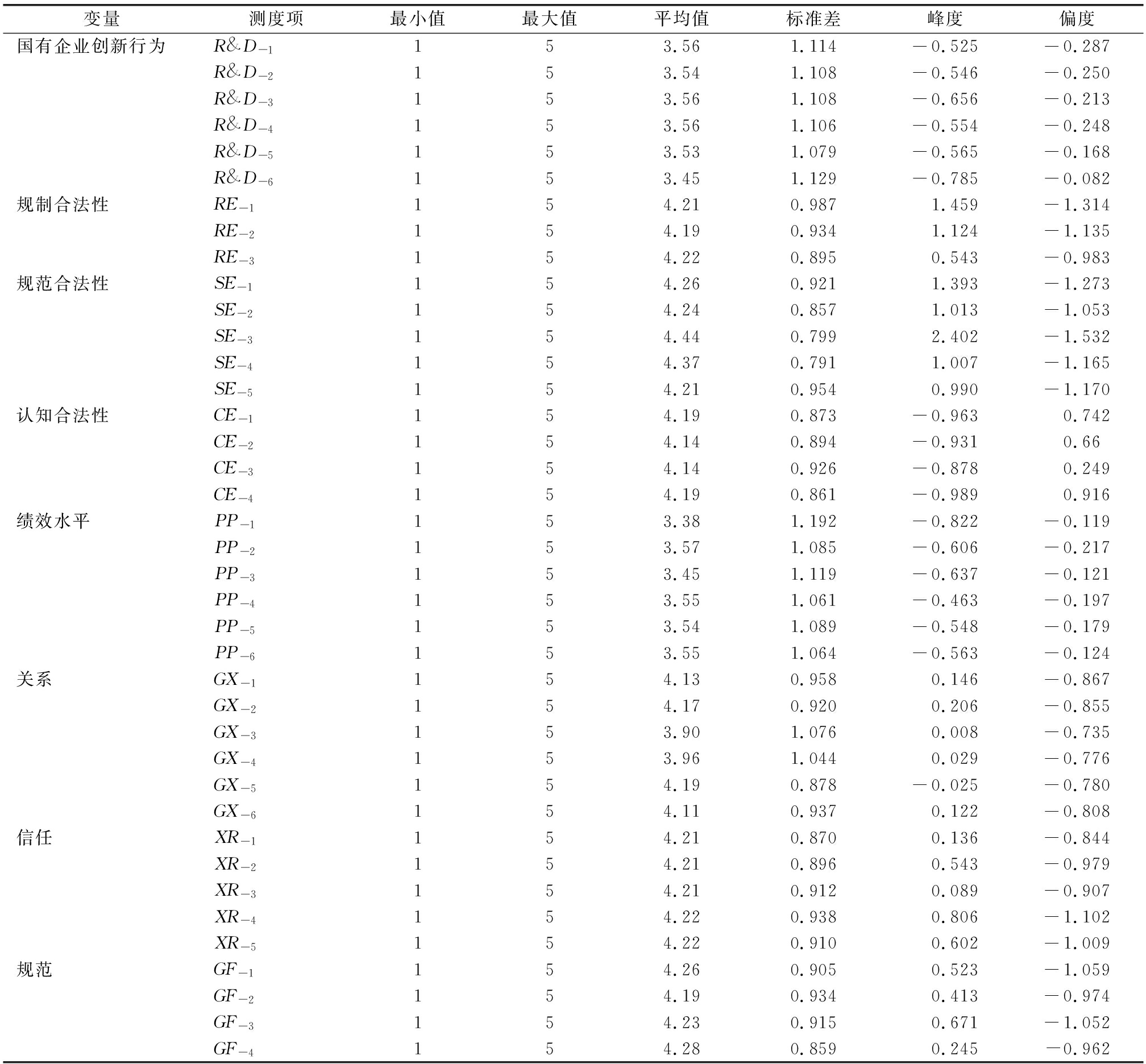

3.1 描述性统计分析

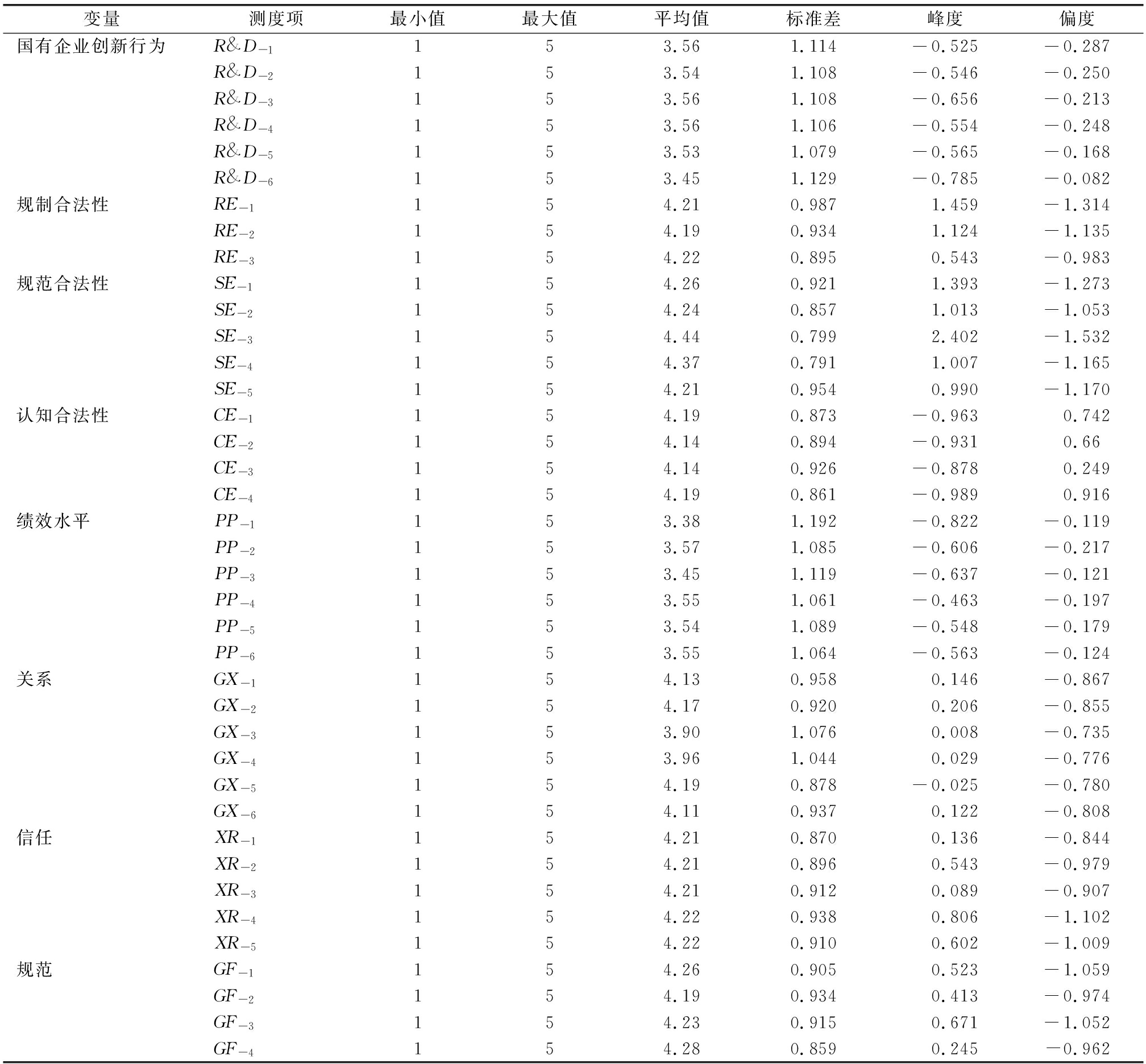

变量描述性统计分析结果如表3所示。规制合法性、规范合法性、认知合法性、绩效水平、关系、信任和规范等变量均值介于3.38~4.44之间,有25个测量题项的标准差小于1,表明问卷填答者对变量具有较高的一致性评价。从偏度值和峰度值看,偏度绝对值均小于3,峰度绝对值均小于8,符合正态分布检验标准,说明可以采用结构方程模型中的极大似然估计法对样本数据进行拟合与评价。

表3 变量描述性统计分析结果(N=552)

Table 3 Descriptive statistical analysis results of variables(N=552)

变量测度项最小值最大值平均值标准差峰度偏度国有企业创新行为R&D-1153.561.114-0.525-0.287R&D-2153.541.108-0.546-0.250R&D-3153.561.108-0.656-0.213R&D-4153.561.106-0.554-0.248R&D-5153.531.079-0.565-0.168R&D-6153.451.129-0.785-0.082规制合法性RE-1154.210.9871.459-1.314RE-2154.190.9341.124-1.135RE-3154.220.8950.543-0.983规范合法性SE-1154.260.9211.393-1.273SE-2154.240.8571.013-1.053SE-3154.440.7992.402-1.532SE-4154.370.7911.007-1.165SE-5154.210.9540.990-1.170认知合法性CE-1154.190.873-0.9630.742CE-2154.140.894-0.9310.66CE-3154.140.926-0.8780.249CE-4154.190.861-0.9890.916绩效水平PP-1153.381.192-0.822-0.119PP-2153.571.085-0.606-0.217PP-3153.451.119-0.637-0.121PP-4153.551.061-0.463-0.197PP-5153.541.089-0.548-0.179PP-6153.551.064-0.563-0.124关系GX-1154.130.9580.146-0.867GX-2154.170.9200.206-0.855GX-3153.901.0760.008-0.735GX-4153.961.0440.029-0.776GX-5154.190.878-0.025-0.780GX-6154.110.9370.122-0.808信任XR-1154.210.8700.136-0.844XR-2154.210.8960.543-0.979XR-3154.210.9120.089-0.907XR-4154.220.9380.806-1.102XR-5154.220.9100.602-1.009规范GF-1154.260.9050.523-1.059GF-2154.190.9340.413-0.974GF-3154.230.9150.671-1.052GF-4154.280.8590.245-0.962

3.2 信度与效度检验

(1)信度检验。信度检验结果显示,量表校正项总计相关性(CICT值)均大于0.3,且各题项的α系数均大于0.8,具有较高的内部一致性。

(2)公因子方差分析。本文采用主成分分析法提取公因子,结果显示,国有企业创新行为与绩效水平测度题项的公因子方差均在0.7以上,且绝大多数题项抽取主成分后的共同性水平较高。由于公因子方差没有统一解释标准,一般认为不小于0.5即可接受。因此,本文结合各变量信度检验结果,剔除合法性机制中RE-1、SE-3、CE-4和政企关系中GX-3、GX-4、XR-4、GF-4共7个公因子方差值较小的题项。

(3)验证性因子分析。本文采用验证性因子分析方法,检验因子载荷值、平均方差抽取值(AVE)和组合信度(CR),以及平均方差抽取值均方根和相关系数的绝对值。其中,聚合效度所测变量各题项的因子载荷最小值为0.646,最大值为0.888,符合基本适配度检验取值范围(0.50~0.95);平均方差抽取值(AVE)最小值为0.636,最大值为0.811,符合指标大于0.5的判断标准;组合信度(CR)最小值为0.953,最大值为0.979,符合指标大于0.7的判断标准,区分效度AVE值的均方根均大于0.7,并大于其对应变量间相关系数的绝对值。验证性因子分析结果表明,量表具有较高的聚合效度与区分效度。

3.3 作用关系检验

3.3.1 合法性机制的直接作用

规制合法性、规范合法性、认知合法性代表来自政府、行业和社会的合法性压力。结合国有石油企业行为演变历程可知,早期行政化范式是企业追求规制合法性的典型表现。随着市场化改革深入推进,企业行为在符合行业标准的基础上获得社会公众认可。国有企业创新行为内涵遵循这一演化路径,即先得到政府支持,进而通过一系列符合行业标准和社会价值规范的创新过程,最终促使创新产出得到广泛认可。基于此,进入回归方程的3个自变量依次为规制合法性、规范合法性和认知合法性。

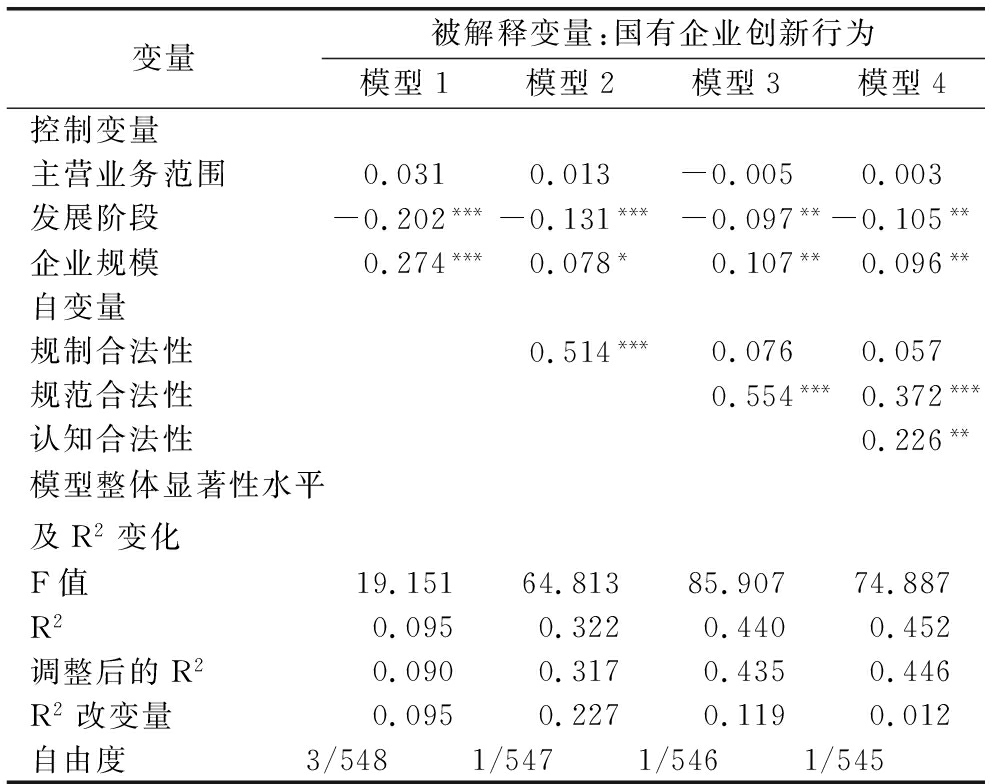

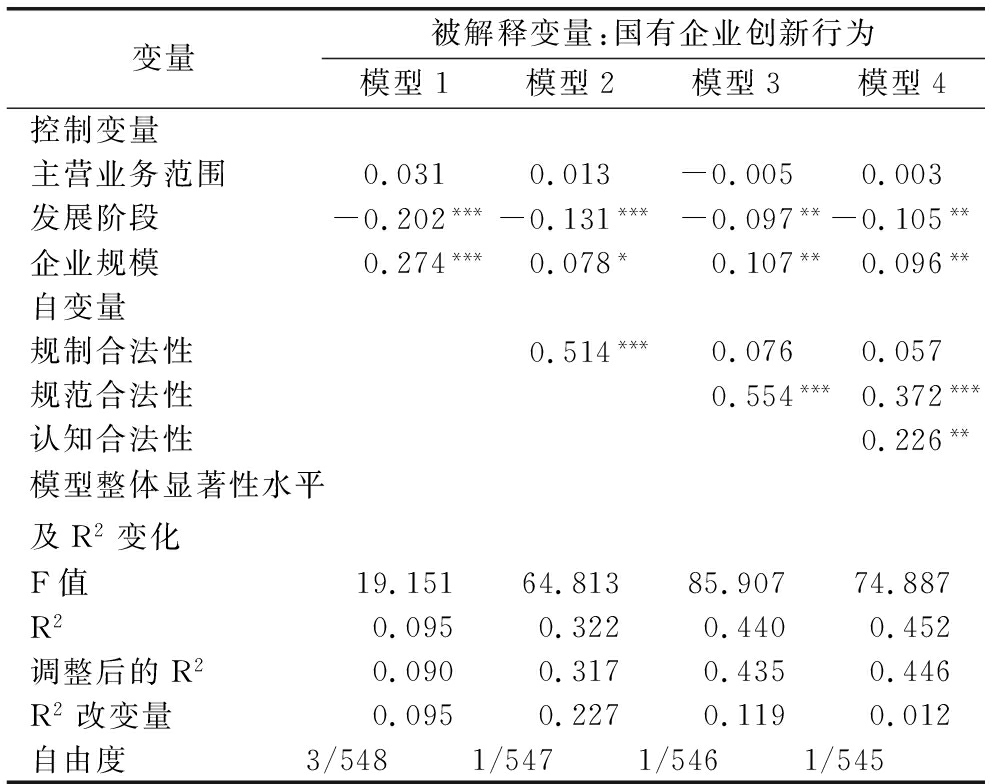

表4模型1~4分别为控制变量、规制合法性、规范合法性和认知合法性对国有石油企业创新行为影响的回归结果。结果显示,回归模型的整体解释变异量达到显著水平,容忍度值均大于0.1,方差膨胀因子值均小于10,故不存在严重多重共线性问题。

表4 合法性机制回归分析结果

Table 4 Results of regression analysis of legitimacy mechanism

变量被解释变量:国有企业创新行为模型1模型2模型3模型4控制变量主营业务范围0.0310.013-0.0050.003发展阶段-0.202***-0.131***-0.097**-0.105**企业规模0.274***0.078*0.107**0.096**自变量规制合法性0.514***0.0760.057规范合法性0.554***0.372***认知合法性0.226**模型整体显著性水平及R2变化F值19.15164.81385.90774.887R20.0950.3220.4400.452调整后的R20.0900.3170.4350.446R2改变量0.0950.2270.1190.012自由度3/5481/5471/5461/545

层次回归分析结果显示,国有石油企业创新行为是合法性机制驱动下的行为,假设H1得到支持。从自变量回归系数看,模型2规制合法性的标准化回归系数为0.514,在P≤0.001水平上显著。模型3规范合法性进入回归方程后,规制合法性对国有石油企业创新行为不再具有显著影响。此时,规范合法性的标准化回归系数为0.554,在P≤0.001水平上显著。模型4规制合法性同样不具有显著影响,此时规范合法性和认知合法性的标准化回归系数分别为0.372、0.226,分别在P≤0.001、P≤0.01水平上显著,假设H1b、H1c得到支持。随着国有企业改革推进和市场化进程加快,国有石油企业从单纯寻求政府支持、符合政府期望,将目光转向市场和社会大众以获得规制合法性,这本身也体现了创新行为的基本内涵。

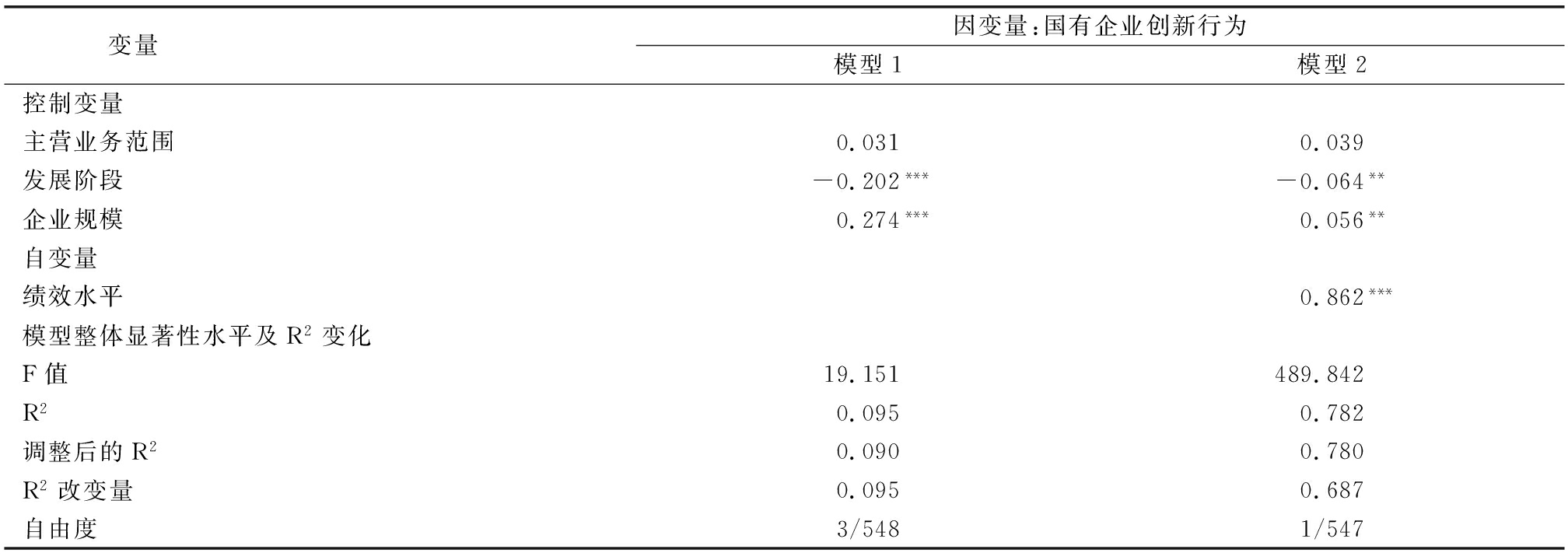

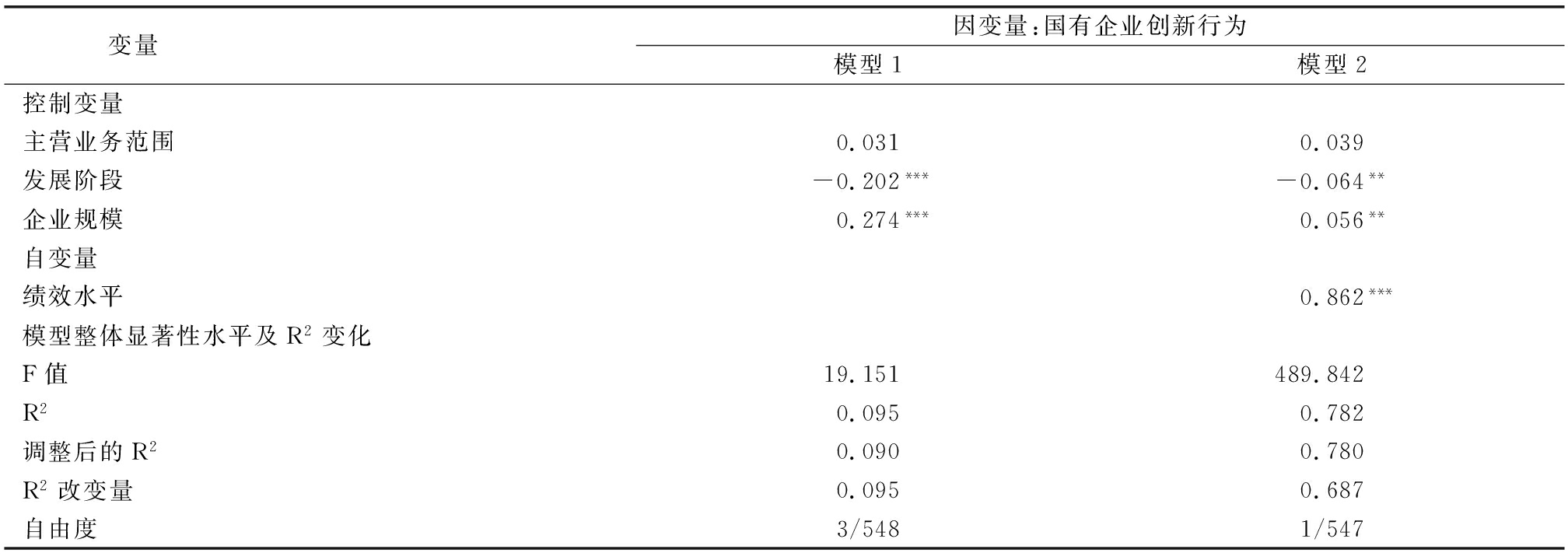

3.3.2 效率机制的直接作用

表5显示,效率机制回归模型的整体解释变异量达到显著水平。模型1、模型2的容忍度值均大于0.1,方差膨胀因子值小于10,故不存在严重多重共线性问题。从回归模型调整后的R2值看,相较于模型1,模型2中调整后的R2值增加了0.780,表明引入效率机制后,整体解释变异增加了68.7%。同时,自变量绩效水平的标准化系数为0.862,且在P<0.001水平上显著,说明效率机制正向驱动国有石油企业创新行为,假设H2得到支持。

表5 效率机制回归分析结果

Table 5 Results of regression analysis results of efficiency mechanisms

变量因变量:国有企业创新行为模型1模型2控制变量主营业务范围0.0310.039发展阶段-0.202***-0.064**企业规模0.274***0.056**自变量绩效水平0.862***模型整体显著性水平及R2变化F值19.151489.842R20.0950.782调整后的R20.0900.780R2改变量0.0950.687自由度3/5481/547

3.3.3 交互作用与调节作用

(1)初始模型构建。本文通过回归分析探讨合法性机制、效率机制的驱动作用,并将各变量纳入结构方程模型探讨二者对国有石油企业创新行为的交互驱动效应,进一步考察政企关系的调节效应,构建初始模型如图2和图3所示。

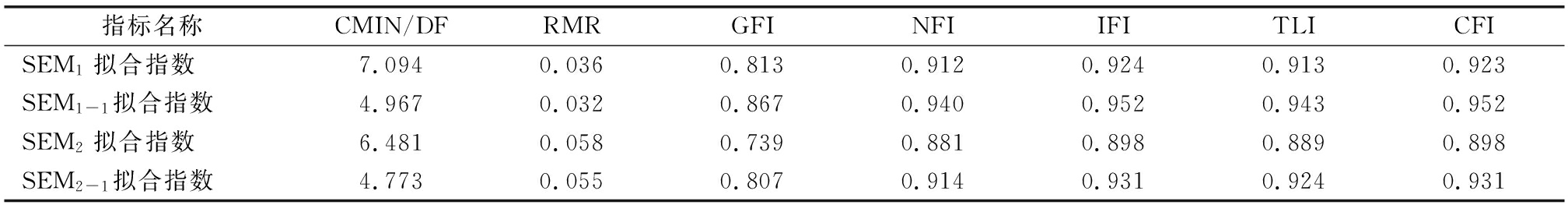

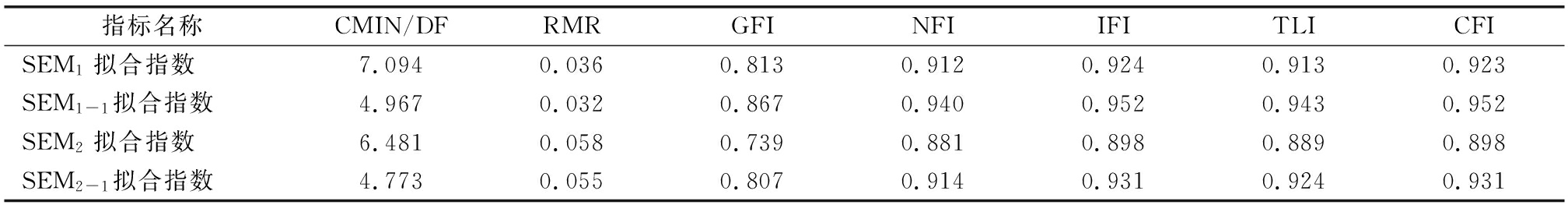

(2)模型拟合与评价。由表6可知,SEM1模型的卡方自由度比(CMIN/DF)值为7.094,拟合程度不理想。但卡方值易受样本量的影响,样本量越大,相应的卡方值越大。一般认为,CMIN/DF值小于3的模型适配度较高,较为宽松的标准为CMIN/DF值小于5。SEM2模型的IFI、TLI和CFI值均达到模型适配标准,但CMIN/DF值为6.481,RMR值为0.058,GFI值为0.739,拟合程度不理想。

表6 结构模型拟合指标值

Table 6 Fitting index values of the structural model

指标名称CMIN/DFRMRGFINFIIFITLICFISEM1拟合指数7.0940.0360.8130.9120.9240.9130.923SEM1-1拟合指数4.9670.0320.8670.9400.9520.9430.952SEM2拟合指数6.4810.0580.7390.8810.8980.8890.898SEM2-1拟合指数4.7730.0550.8070.9140.9310.9240.931

在两个初始模型中,通过修正指标中的数值发现,部分误差变量具有某种程度的相似性。将M.I.值大于20的测量误差设定为有共变关系,采用最大似然估计法对模型进行拟合。修正后模型SEM1-1的CMIN/DF值小于5,表明适配度尚可。RMR值小于0.05,相比于初始模型,GFI、NFI、IFI等拟合指标更接近1,符合模型适配标准,说明SEM1-1模型拟合效果较好。修正后模型SEM2-1的CMIN/DF值为4.773,表明模型适配度尚可。RMR值为0.055,相较于初始模型更接近0.05。通常来讲,RMR值小于0.05表示模型适配度较高,但RMR值易受变量单位的影响,因而没有绝对标准衡量可接受的指标值。RMR值越小,说明模型适配度越高。同时,相较于初始模型,GFI、NFI、IFI等拟合指标值更接近1,符合模型适配标准,表明SEM2-1拟合效果较好。

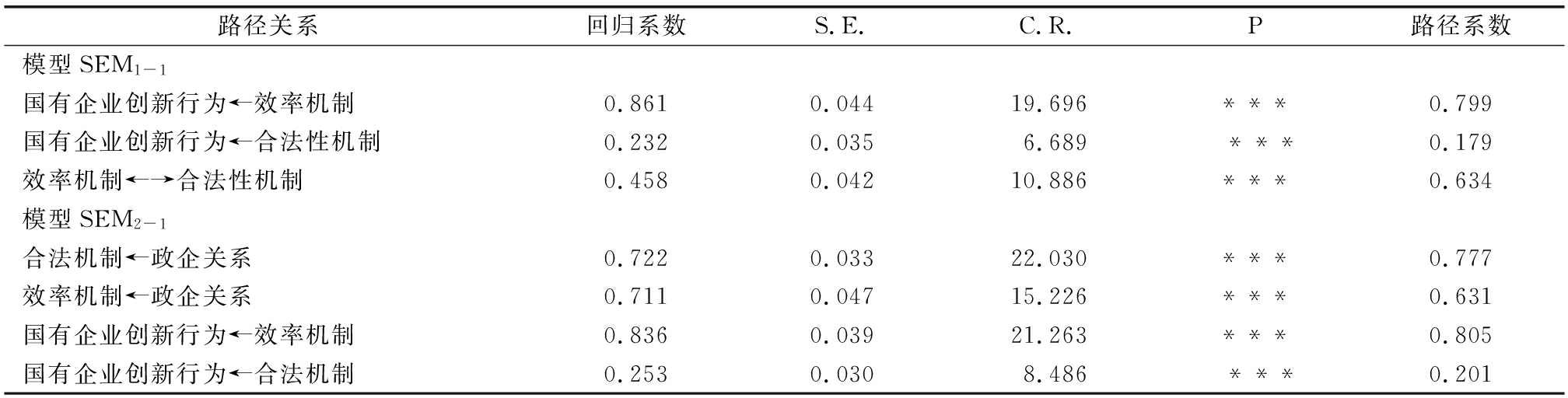

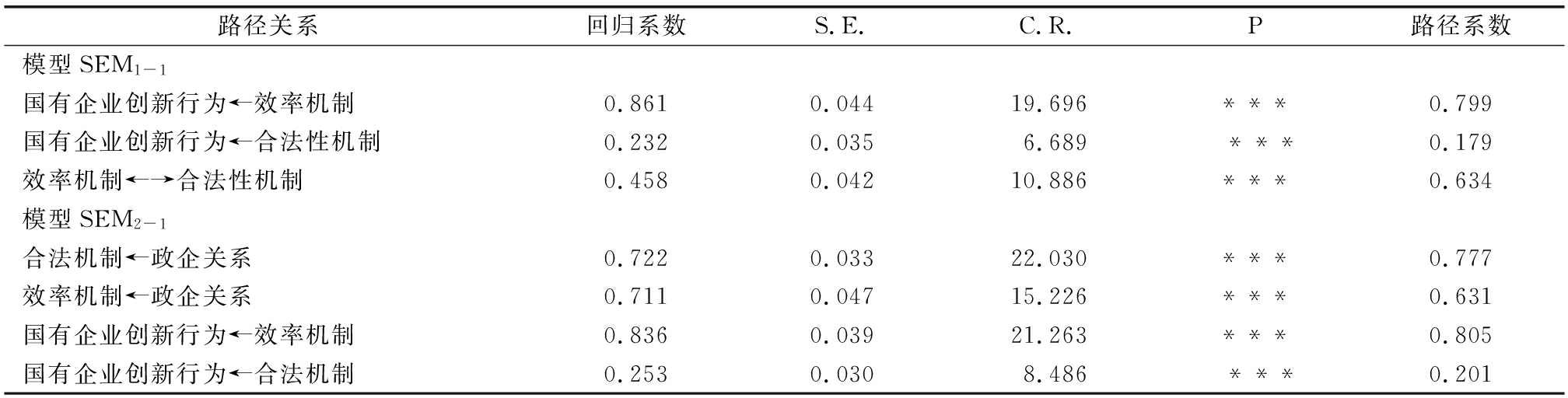

(3)路径作用关系检验。表7显示,修正模型SEM1-1中,合法性机制与效率机制交互作用路径的标准化系数值为0.634,表明二者交互作用对国有石油企业创新行为具有显著正向影响,且在0.001水平上显著,假设H3得到支持。一方面,当制度环境较为完善时,效率机制对国有石油企业创新行为的正向影响会进一步增强;另一方面,当资源基础较好时,合法性机制对国有石油企业创新行为的正向影响会进一步增强。由此,假设H3a、H3b得到支持。

表7 修正模型路径分析结果

Table 7 Results of the path analysis of the modified model

路径关系回归系数S.E.C.R.P路径系数模型SEM1-1国有企业创新行为←效率机制0.8610.04419.696***0.799国有企业创新行为←合法性机制0.2320.0356.689***0.179效率机制←→合法性机制0.4580.04210.886***0.634模型SEM2-1合法机制←政企关系0.7220.03322.030***0.777效率机制←政企关系0.7110.04715.226***0.631国有企业创新行为←效率机制0.8360.03921.263***0.805国有企业创新行为←合法机制0.2530.0308.486***0.201

此外,修正模型SEM2-1中,政企关系的标准化回归系数达到显著性水平。政企关系对合法性机制影响路径的标准化系数为0.777,表明其在合法性机制与国有石油企业创新行为间发挥正向调节作用,且正向调节作用路径系数在0.001水平上显著。政企关系对效率机制影响路径的标准化系数为0.631,表明政企关系在效率机制与国有石油企业创新行为间发挥正向调节作用,且正向调节作用路径系数在0.001水平上显著。由此,假设H4、H4a、H4b得到支持。

3.4 结果讨论

3.4.1 合法性机制的驱动作用

新制度主义理论认为,企业只有获得社会认可才能生存与发展。组织场域内,规制、规范和认知等制度要素对企业生存与发展具有重要影响[6]。聚焦国有石油企业发展过程,以中国石油天然气总公司成立为起点,国有石油企业形成“三分天下”的垄断格局。中石油、中石化和中海油三大国有石油企业生产经营行为(如对外投资、生产计划和产品销售等)服从国家能源管理职能部门的行政指令。这一阶段,国有石油企业创新行为主要受以规制合法性为核心的制度因素影响。此时,国有企业不是独立的经济主体,其行动逻辑遵循对规制合法性的追求,即满足政府管控要求与行政指令。回归结果显示,在规范合法性和认知合法性加入回归模型后,规制合法性对企业创新行为的影响不再显著。究其原因,企业生态系统与外界环境产生矛盾,导致企业创新行为影响因素发生变化。国有石油企业作为独立经济主体参与市场竞争后,由于行政命令的强制性存在明显作用范围,其驱动作用不再显著。当组织场域赋予企业“应积极开展创新实践”的信念或企业新技术/新业务受到顾客欢迎时,良好的规范环境和认知环境能够获得组织管理者的认同。由此,组织管理者通过制定创新发展目标、设计满足创新需求的组织结构、配置相关人才等举措加快制度内化过程,促进企业创新,并以此构成其行为扩散的基础。

3.4.2 效率机制的驱动作用

效率机制对国有石油企业创新行为的驱动作用可理解为企业利用自身独特资源促进创新,以弱化早期行政监管下追求合法性形成的组织趋同,进而寻求差异化发展的过程。计划经济体制下,国有石油企业职能的发挥依赖于政府行政指令,其实质是政府机构的职能部门。随着传统工业企业大规模重组改制,国家对国有石油企业的管控方式不再是行政命令,而是建立在产权关系上的宏观调控。上述背景下,国有石油企业内部股份制改革进一步改变了传统行政依附关系,并构建起以产权与投资关系为主要特征的现代企业管理模式。由此,国有企业市场主体地位进一步凸显,生产经营自主性增强,开始重视自身竞争优势提升。这一阶段,国有石油企业表现出显著效率导向,并在效率机制作用下逐步改变行政管控下合法性机制主导的行动逻辑。作为效率机制的代表,绩效水平能够直接决定企业创新资源投入。实证研究结果表明,国有石油企业创新行为受效率机制驱动,绩效水平越高,企业越容易实施创新行为,且相较于合法性机制,效率机制的驱动作用更显著。

3.4.3 合法性机制与效率机制的交互驱动作用

合法性机制强调制度环境对组织行为的影响,表现为国有石油企业创新是应对外部制度环境压力而作出的行为策略选择。效率机制强调创新行为是组织在外部竞争环境下追求效率最大化的行为策略选择。在早期行政监管环境下,国有石油企业行为逻辑存在明显互斥性,即对合法性的追求也意味着效率的损失,而对效率的追求也意味着合法性的缺失。随着制度改革和环境变化,合法性机制与效率机制对国有石油企业创新的作用更像是二者寻求动态平衡的结果。作为改革主体,国有石油企业创新实践不仅要满足制度环境下的合法性要求,更要获得经济利润并提高自身竞争优势。此时,在合法性机制与效率机制的双元区间内,两者作用强度不断调整,市场经济向导下的效率机制作用逐渐增强,而国有石油企业通过组织同构化追求合法性的行为逐渐减少。当外部环境发生变化时,合法性机制与效率机制的动态平衡被打破,国有石油企业会采取相应的行动策略实现新的平衡。以公司制和混合所有制为代表的国有企业改革进一步释放了国有石油企业活力,并通过增量混改、存量混改促进企业治理效率提升。

一方面,国有企业受到的合法性压力促使其创新行为发生;另一方面,国有企业内部异质性资源决定其能否承担创新风险,二者通过交互作用共同促进企业创新。结合国有企业改革历程可以推断,合法性机制与效率机制的交互作用可理解为一种共生关系,呈现合法性机制强—效率机制强、合法性机制强—效率机制弱、合法性机制弱—效率机制强、合法性机制弱—效率机制弱4种状态。

3.4.4 政企关系的“润滑剂”作用

国有石油企业嵌入于政企关系网络这一结构性因素构成的特定情境。政企关系较好的企业可以获得更多信任与承诺,并降低创新过程中的不确定性风险。政府与国有石油企业的关系经历了政企不分、两权分离、政企分开3个发展阶段,沿着市场经济发展路径形成的以政府与企业职能转变为中心的动态关系格局对国有石油企业行动逻辑具有间接影响。在此过程中,国有石油企业从行政依附走向现代管理,政府与国有石油企业的关系从政企不分演变为以行政计划为主、以市场机制为辅的政企分离。具体来说,经历了战略性改组、国有资产管理体制改革以及现代企业制度建立与完善,政府代表国家履行出资人职责。同时,国有企业参与市场化运作,两者间关系通过委托代理形式实现分离。

实证研究结果进一步证实,政企关系在合法性机制与效率机制促进国有企业创新过程中发挥正向调节作用。一方面,紧密的政企合作有助于国有企业获得政府资源,进而为创新活动提供支持,提高创新目标执行效率[24]。另一方面,企业通过政企合作能够深化领导者和员工对利益的认知,进而以较高的绩效预期激发个体创新动机,促进企业创新实践。如果将政企关系视为国有企业创新的情境条件,那么即使处于高度相似甚至相同制度环境或拥有高度相似资源基础的情景下,企业仍可依据与当地政府的关系选择不同的创新策略。

4 结语

4.1 研究结论

本文从国有企业为什么要创新这一现实问题出发,结合转型期经济体制特征,以国有石油企业为研究对象,实证分析“合法—效率”机制对国有企业创新行为的驱动作用,得到以下主要结论:

(1)国有企业创新行为是合法性机制驱动的行为,制度环境尤其是规范环境与认知环境对企业创新行为具有显著影响。

(2)国有企业创新行为是效率机制驱动的行为。特定竞争环境下,组织内部资源尤其是绩效水平可成为企业创新动力。

(3)国有企业创新行为是合法性机制与效率机制交互作用的结果。

(4)国有企业嵌入于特定的政企关系网络,特定的政企关系构成企业创新行为的情境基础,能够影响国有企业创新行为策略。

4.2 理论贡献

(1)对合法性机制、效率机制的整合分析可为企业创新行为研究提供新思路。本文认为,企业创新行为是合法性机制与效率机制交互作用的结果,并证实政企关系在二者间发挥调节作用。由此,探索企业创新行为动力机制可以进一步拓展制度理论、资源基础理论、竞争优势理论在组织行为与战略管理研究中的应用。

(2)对企业创新行为进行情境化分析。制度变迁与经济转型背景下,中国企业管理与西方发达国家企业管理存在显著差异。上述背景下,本文从规制、规范和认知3个维度衡量正式制度对国有企业创新行为的影响,而且将关系、信任、规范代表的政企关系作为测量非正式制度的关键指标,弥补了单一视角研究的不足,进而为中国情境下的组织行为研究提供了新思路。

4.3 政策启示

本文基于合法性机制、效率机制整合视角,解答在创新驱动发展背景下如何有效促进国有企业创新这一问题。国有企业创新行为不仅与自身微观特征有关,而且受环境不确定性风险的影响[25-26]。其中,合法性机制主导的制度环境与效率机制主导的市场环境是企业创新驱动因素,而政企关系主导的关系环境则扮演“润滑剂”的角色。

(1)制度环境层面,表现为国有企业创新行为对合法性的追求。从混合所有制改革、公司治理结构改革、国有资产监管体制改革看,由政策、规范、标准构成的制度环境一直处于动态变化过程中。国有企业需要关注制度环境现状与发展趋势,从战略层面获取创新行为合法性,从而实现可持续发展。

(2)市场环境层面,表现为国有企业创新行为对效率的追求。目前,复杂的市场供需关系已成为倒逼国有企业转型发展的关键因素。因此,国有企业需要通过资源要素整合、优化为创新实践提供更多资源支持,以高质量创新产出实现自身绩效和竞争能力提升。

(3)政企关系层面,表现为企业对非正式制度的有效运用。政企关系本身处于动态变化过程中,对国有企业创新行为的驱动作用不具备可持续性。受限于资源条件,并非所有企业都能借助政企关系获取竞争优势。因此,企业会将更多资源用于关系构建与维护,实施关系导向下的同质化创新行为,最终导致核心竞争力下降。因此,国有企业应重视政企关系对创新活动的影响,并在关系构建与维护过程中不断转变创新资源配置方式,以缓解双向寻租对企业创新决策的干扰。

4.4 不足与展望

本文存在如下不足:第一,随着科技创新内涵不断丰富和拓展,动态复杂环境下国有企业创新驱动因素不再局限于本文理论模型中的变量,还可能包括产业链布局、产业竞争态势、利益相关者等。未来可将中观层面的产业因素、微观层面的个体因素纳入研究框架,构建跨层次系统性分析模型。第二,鉴于数据获得性,本文选择主观量表对企业绩效水平进行测量。未来可以采用客观数据与量表相结合的方法提高研究结论的科学性。

参考文献:

[1] 张杰.强化国有企业对中国国家自主创新能力体系支撑力的途径与对策[J].河北学刊,2022,42(6):119-129.

[2] 肖红军.面向“十四五”的国有企业高质量发展[J].经济体制改革,2020,38(5):22-29.

[3] 李政,周希禛.国有企业创新功能的理论逻辑与实现路径[J].当代经济研究,2020,32(8):21-30,113.

[4] 丁晓钦.“做强做优做大”:国有企业改革理论与实践的逻辑统一——我国国有企业发展历程与展望[J].当代经济研究,2021,33(9):39-51.

[5] 周雪光,练宏.政府内部上下级部门间谈判的一个分析模型——以环境政策实施为例[J].中国社会科学,2011,32(5):80-96,221.

[6] MAYER W,ROWMAN B.Institutionalized organization:formal structure as myth and ceremony[J].American Journal of Sociology,1977,3(2):340-363.

[7] SCOTT W R.Institutions and organizations[M].CA:Thousand Oaks,1995.

[8] 林润辉,谢宗晓,王兴起,等.制度压力、信息安全合法化与组织绩效——基于中国企业的实证研究[J].管理世界,2016,32(2):112-127,188.

[9] 唐雨虹,徐良果,李子扬.管制放松能提升国有企业创新效率吗[J].经济问题,2019,41(8):62-67.

[10] 樊志文,张剑渝,董蓉.强势企业认知合法性调节下契约治理对渠道稳定的影响[J].软科学,2019,33(1):60-63.

[11] 周雪光.组织社会学十讲[M].北京:社会科学文献出版社,2019.

[12] 邱洋冬.所得税改革与国有企业技术创新——专利数量与专利质量视角[J].税务与经济,2020,42(3):93-102.

[13] 凌士显,白锐锋.绩效变动与企业创新行为研究——基于绩效变动方向的分析[J].商业研究,2018,61(6):101-107.

[14] WADDOCK S,GRAVES S B.The corporate social performance-financial performance link[J].Strategic Management Journal,1997,18(4):303-327.

[15] GREVE H R.A behavioral theory of R&D expenditures and innovations:evidence from ship building[J].Academy of Management Journal,2003,46(6):685-702.

[16] THORNTON P H.The institutional logics perspective:a new approach to culture,structure and process[J].Leadership &Organization Development Journal,2012,15(6):583.

[17] MICELOTTA E,LOUNSBURY M,GREENWOOD R.Pathways of institutional change:an integrative review and research agenda[J].Journal of Management,2017,43(6):1885-1910.

[18] 王涛,陈金亮.双元制度逻辑的共生演化与动态平衡——基于国有企业组织场域的解释[J].当代经济科学,2018,40(4):75-83,127.

[19] 刘锦,叶云龙,李晓楠.地区关系文化与企业创新——来自中国内地120个城市的证据[J].科技进步与对策,2018,35(7):43-50.

[20] FACCIO M,MASULIS R W,MC CONNELL J J.Polffical connections and corporate bailouts[J].Journal of Finance,2006,61(6):2597-2635.

[21] 罗明新.政治关联与创新绩效:文献与展望[J].财会通讯,2019,40(17):36-40.

[22] 于文超.政企关系重构如何影响企业创新[J].经济评论,2019,40(1):33-45.

[23] LOVELACE K,SHAPIRO D L,WEINGART L R.Maximizing cross-functional new product teams innovativeness and constraint adherence:aconflict communications perspective[J].Academy of Management Journal,2001,44(4):779-793.

[24] LI H,ATUAHENE-GIMA K.Product innovation strategy and performance of new technology venturesin China[J].Academy of Management Journal,2001,44(6):1123-1134.

[25] 石怀旺,杨鹏,肖仁桥,等.新型政商关系是否促进了企业绿色创新“量质齐升”——来自中国上市公司的经验证据[J].科技进步与对策,2023,40(8):108-117.

[26] 马勇,石甘霖,刘云涛.环境不确定性对企业创新的影响研究[J].财经理论与实践,2022,43(1):2-8.

(责任编辑:张 悦)