0 引言

创新既是驱动国家经济增长的关键动力,也是企业竞争优势的重要来源。在国家创新驱动发展战略引领下,数字化能够赋予企业发展新动能,帮助企业抢先建立竞争优势[1]。《中国数字经济发展与就业白皮书(2021年)》显示,2020年我国数字经济占国内生产总值的比重接近40%。中共二十大报告提出“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”。以数字技术驱动创新发展,是企业在数字化浪潮中开创新局面、拓展新发展空间、打造新核心竞争力的重要机遇。在技术驱动和政策指引下,数字化转型已成为企业生存和发展的必然选择。因此,数字经济时代,企业如何有效发挥数字技术的作用,激发创新活力,提高创新效率,成为其获取竞争优势的关键。

数字技术具有较强的灵活性和整合力,数字技术嵌入有助于组织流程优化与敏捷实现、员工自组织与自管理、组织结构变革与创新活动开展[2],进而重构企业价值创造体系[3]。数字化转型有助于企业降低运营成本、提高资源利用率,从而促进其经济效益提升[4]。此外,数字经济时代,数字技术能够显著促进企业创新[5],成为企业提升核心竞争力的重要手段。学者们普遍认为,数字技术能够促进企业知识结构变革与资源流动,进而增强企业自主创新能力[6]。然而,在数字化转型超过一定阈值后,对企业创新的促进作用可能并不令人满意。庞瑞芝等[7]认为,数字化转型与企业创新呈现倒U型关系。随后,企业创新被细分为创新数量与创新质量。学者们认为,通过数字化改造,企业可以对现有产品进行数字化或智能化升级,从而促进创新产出[8]。但需要指出的是,部分企业通过数字化转型容易申请到大量重复、低质量专利,故不利于创新质量提升。就渠道机制而言,数字化转型可以通过改善治理结构、优化人力资本、缓解融资约束促进企业创新[9-10]。其中,融资约束是数字化转型对企业创新影响的重要中介。企业采用数字技术可以精准地将财务信息与经营状况推送给外部投资者以缓解融资约束,从而促进企业创新[10]。

综上所述,学者们从不同角度展开相关研究并取得了一定成果,但仍未形成完善的理论体系和实证分析框架,存在以下不足:首先,关于企业数字化转型对创新影响的研究关注创新产出与创新质量,较少涉及创新效率。其次,现有研究主要基于不同角度对数字化转型驱动创新的渠道机制进行分析,数字化转型、融资约束与创新效率间的作用机制有待进一步分析。最后,金融资产配置不平衡可能对数字化转型与企业创新产生不利影响,但鲜有文献就企业金融资产配置这一行为对数字化转型驱动创新的影响及边界条件进行系统性探讨。

鉴于此,本文从金融资产配置视角,构建企业数字化转型创新驱动框架,以融资约束作为重要中介变量,重新审视数字化转型与企业创新效率的关系,以期解决如下问题:企业数字化转型能否持续驱动企业创新效率提升?企业数字化转型如何通过缓解融资约束提升创新效率?在数字化转型通过融资约束驱动创新这一过程中,金融化发挥何种效应?

为了解决上述问题,本文进行以下探索:第一,采用固定效应模型验证数字化转型对企业创新效率的促进作用,以期丰富数字化转型与企业创新效率关系研究。第二,使用中介效应模型检验融资约束在数字化转型与企业创新间的传导机制,深入剖析数字化转型驱动创新的内在机制,以期为企业探寻数字化转型驱动创新之路提供新的经验证据。第三,引入企业金融化水平,构建数字化转型的创新驱动框架,通过有调节的中介效应模型探究金融化在数字化转型驱动创新过程中的调节机理,并进一步采用门槛效应模型探讨数字化转型驱动创新的边界条件。

1 理论分析与研究假设

1.1 数字化转型与企业创新效率

企业创新效率是指企业在创新活动中将知识、信息等投入要素转化为新技术、新产品、新工艺和新服务等的效率,需综合考虑投入与产出的影响。在探索技术升级、突破创新壁垒过程中,企业会受到知识、人才、资金短缺以及市场风险的影响,陷入创新进展缓慢、创新效率提升困难的窘境[11]。企业将生产、管理、销售各环节与数字技术相结合可以有效降低成本,通过优化内外部沟通渠道提高创新效率[12]。从资源基础理论看,数字化转型有助于企业内部创新资源整合[13],强化自身知识管理能力,通过链接网络共享平台获得大量外部知识。以知识“厚积”促进创新“薄发”,增加创新产出,进而提高创新成功率[14]。从信息不对称理论看,数字化转型能够加快信息传递,企业能够以较低成本搜索市场、政策和技术等资源信息,进而精准把握市场需求和动向,通过及时调整研发方向与投资目标降低研发成本,最终提升企业创新效率。

基于以上分析,本文提出如下假设:

H1:企业数字化转型可以显著提高创新效率。

1.2 融资约束的中介效应

我国企业普遍存在融资难、融资贵问题。间接融资是我国企业主要融资渠道,是以银行等金融机构为媒介的融资过程。然而,信息不对称情况下,企业难以探寻有效融资路径,融资较为困难。此外,金融机构容易因投资回报不确定性与风险而拒绝放贷或降低贷款额度,而且金融机构在信贷配给与配置过程中的偏向性会提高企业融资成本[15]。数字技术可以改变企业间信息孤岛的状态,使网络互联互通成为现实。首先,数字技术能够拓宽企业信息获取渠道。在实体经济与数字技术深度融合背景下,数字技术能够嵌入到企业原有组织体系,大幅提升企业信息处理与流通效率,帮助企业及时获取融资信息,从而解决融资难问题。其次,数字技术能够提升企业与金融机构间的信息透明度。企业可以利用数字化信息共享优势,降低信息检索、交易、管理成本,通过加大财务信息与信用信息披露力度[16],向外部释放积极信号,从而解决因信息不对称导致的融资成本较高问题。

此外,融资不足成为制约企业创新的因素[16],可能导致企业因现金断流而停止创新活动[17],对后期创新产出和创新效率产生消极影响。因此,缓解融资约束能够促进企业创新。第一,充足的资金可为企业战略性人力资源储备提供支持,促使企业发挥技术优势,提高自主创新效率[18]。第二,企业创新离不开稳定持续的资金支持。当外部融资门槛降低时,企业用于创新投资的资金更加充足,而稳定的供需关系能够促进其创新效率提升。

由此看来,企业数字化转型能够缓解融资约束问题。企业依托数字技术可为创新项目搜寻更多可供选择的融资渠道,进而解决资金问题,促进持续创新,最终提高创新效率。

基于以上分析,本文提出如下假设:

H2:数字化转型能够通过缓解融资约束促进企业创新效率提升。

1.3 金融化水平的调节作用

从资产配置视角看,企业金融化是将既定生产资源更多地分配给交易性金融资产、可供出售金融资产、发放贷款及垫款和投资性房地产,即促使企业金融资产规模日益增加的行为。现有研究将企业金融资产配置动机分为“蓄水池动机”和“逐利动机”[19],这两种动机可能导致企业金融化水平存在差异。若企业倾向于“蓄水池动机”[20],会将闲置资金用于配置金融资产,以高投资回报率的金融资产为自身生产经营与研发活动提供支持,进而实现金融支持实体的良性循环。此时,企业金融化水平较低,企业会借助金融资产的风险平滑功能,确保自身在数字化转型与研发活动中有稳定的资金来源。若企业倾向于“逐利动机”,依赖金融市场带来的高收益,其数字化转型意愿较弱,无法为数字化和技术创新与应用提供支撑[21]。此时,企业金融化水平较高,过度投资金融市场会减少数字化转型可用资金,进而削弱创新基础。例如,任晓怡等[22]指出,金融化会延缓企业数字化转型进程;王红建等[23]同样认为,金融化对企业创新发挥抑制作用。因此,本文认为,企业金融化可作为企业数字化转型驱动创新情境下的切入点,对数字化转型与创新效率的关系发挥调节作用。

基于上述分析,本文提出以下假设:

H3:企业金融化水平负向调节数字化转型对企业创新效率的影响。

现有研究表明,融资约束会极大地影响企业投资决策,进而导致研发投入不足[24]。由于创新活动具有高风险和长周期特征,企业对资金的需求较大[25],仅靠运营收益难以确保创新活动的持续性。数字技术时代背景下,企业需要投入大量资金进行数字化建设与维护[26]。大多数企业存在融资约束问题且风险承担能力较差,因而其转型意愿不强。因此,从资源约束角度研究数字化转型对创新效率的作用机制,需要考虑资金配置问题。在外部融资约束与内部资金限制的情况下,企业出于未雨绸缪的战略布局,具有“蓄水池动机”,会发挥金融资产的流动性优势[27],通过迅速变现补充企业流动资金。因此,融资约束情境下,企业通过配置金融资产弥补创新投资过程中的资金空缺,进而提高创新效率。由此,本文提出以下研究假设:

H4a:金融化正向调节企业数字化转型对企业融资约束的影响;

H4b:金融化正向调节融资约束对企业创新效率的影响。

综上所述,本文构建研究框架如图1所示。

2 研究设计

2.1 变量选取

2.1.1 被解释变量

企业创新效率(Inno_eff)是企业创新资源优化配置的结果,综合考虑了投入与产出的影响,在一定程度上能够避免割裂创新投入与产出导致的偏差。因此,本文采用企业专利申请数与研发投入取自然对数的比值衡量企业创新效率。

2.1.2 解释变量

数字化转型(Dig)。目前,学界普遍根据企业是否采用ERP系统构建数字化转型0、1变量,或采用数字化硬件投资、与数字化相关无形资产占比衡量数字化转型水平。需要指出的是,上述测度方法均存在不同程度的缺陷,难以反映企业数字化转型全貌。因此,参考袁淳等(2021)根据数字经济相关国家政策语义表述挑选的数字化关键词,本文构建数字化转型词典,并采用文本分析方法量化企业数字化转型程度,具体步骤如下:首先,根据数字化转型词典,采用文本分析法对“管理层讨论与分析(MD&A)”中的关键词进行提取并统计频数。其次,为消除文本长度差异,将提取的关键词频数总和除以词频数再乘以100,以此衡量企业数字化转型水平。数字化转型指标数值越大,表明企业数字化转型水平越高。

2.1.3 中介变量

融资约束(SA)。数字化转型能够降低企业与金融机构间信息不对称程度,进而缓解企业缓解融资约束。现有研究对融资约束的测量方法较多,主要包括SA指数、KZ指数、WN指数等。SA指数测度方法只采用企业规模与企业年龄两个变量,可以有效避免内生性问题。因此,参考Hadlock[28]的研究成果,本文以SA指数作为企业融资约束的代理变量,具体计算如式(1)所示。

SA=-0.737Size+0.043Size2-0.040Age

(1)

其中,SA指数为负,其值越大表明企业所受融资约束程度越高。Size代表企业规模,Age代表企业年龄。

2.1.4 调节变量

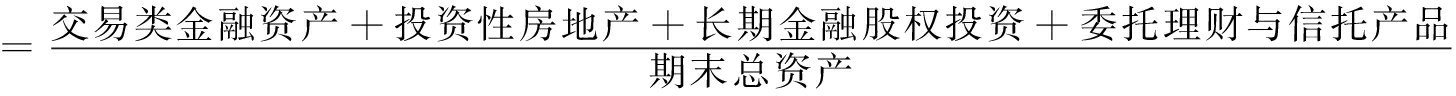

金融化(Financial)。根据前文论述,金融化是指促使金融资产配置规模不断增加的行为。因此,参照王红建等[23]的做法,本文采用金融资产占总资产的比值度量企业金融化水平。该指标能够体现企业参与金融市场投资的程度,反映企业投资结构和主观意愿。企业金融化水平计算如式(2)所示。

金融化

(2)

2.1.5 控制变量

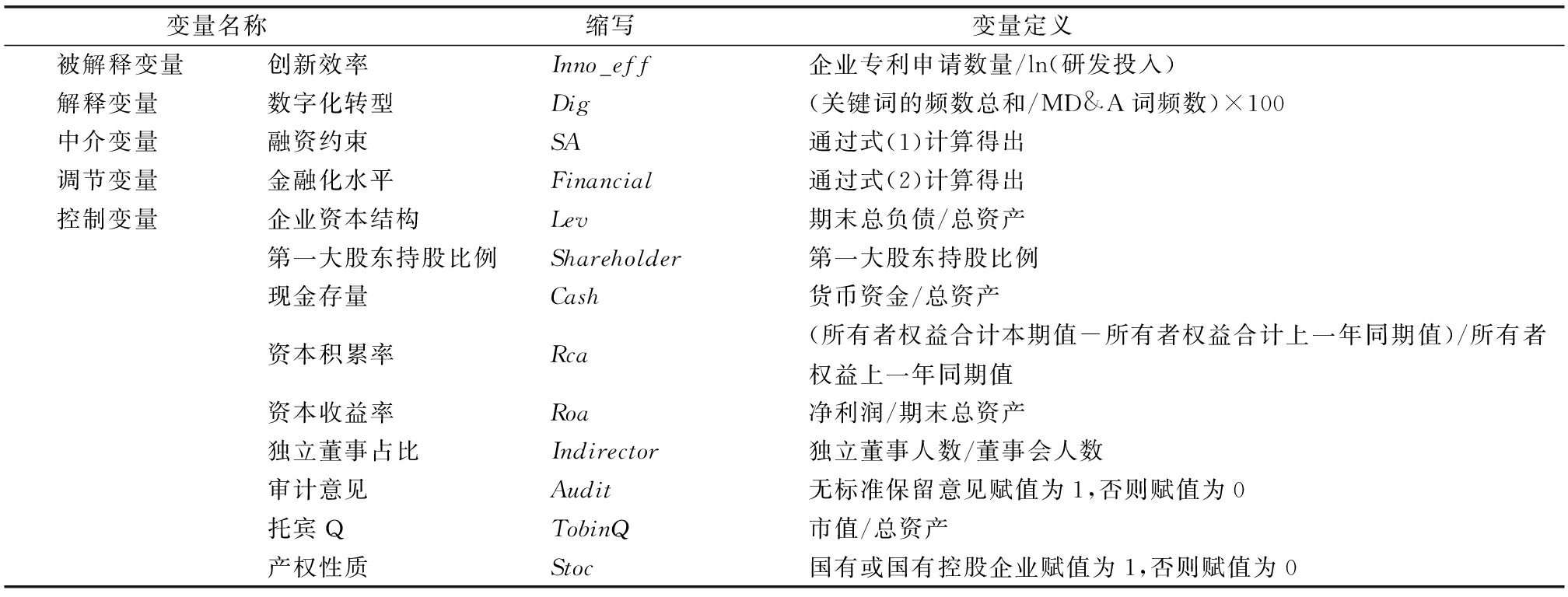

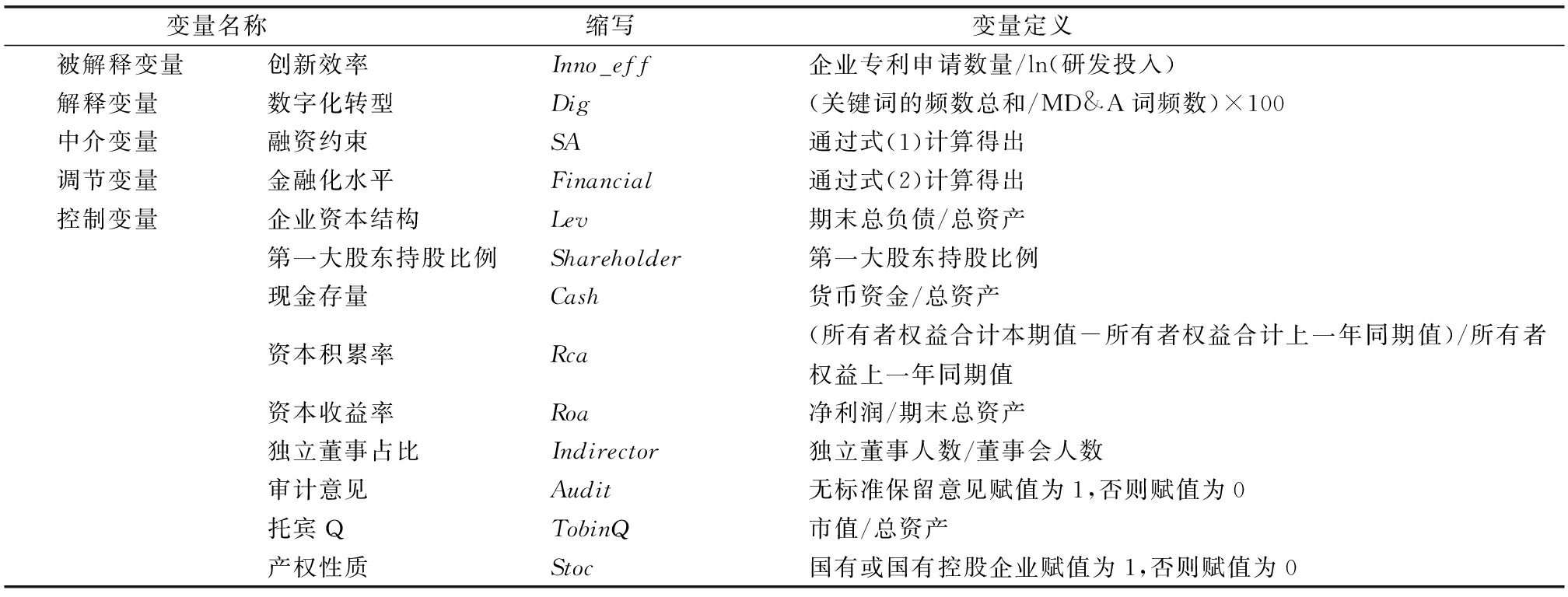

为了控制可能影响企业创新效率的变量,本文选取企业资本结构(Lev)、第一大股东持股比例(Shareholder)、现金存量(Cash)、资本积累率(Rca)、资本收益率(Roa)、独立董事占比(Indirector)、托宾Q(TobinQ)、审计意见(Audit)、产权性质(Stoc)作为控制变量。此外,本文设置个体、年份固定效应以控制相关因素的影响。主要变量定义如表1所示。

表1 主要变量定义

Table 1 Definitions of main variables

变量名称 缩写变量定义被解释变量创新效率Inno_eff企业专利申请数量/ln(研发投入)解释变量数字化转型Dig(关键词的频数总和/MD&A词频数)×100中介变量融资约束SA通过式(1)计算得出调节变量金融化水平Financial通过式(2)计算得出控制变量企业资本结构Lev期末总负债/总资产第一大股东持股比例Shareholder第一大股东持股比例现金存量Cash货币资金/总资产资本积累率Rca(所有者权益合计本期值-所有者权益合计上一年同期值)/所有者权益上一年同期值资本收益率Roa净利润/期末总资产独立董事占比Indirector独立董事人数/董事会人数审计意见Audit无标准保留意见赋值为1,否则赋值为0托宾QTobinQ市值/总资产产权性质Stoc国有或国有控股企业赋值为1,否则赋值为0

2.2 样本选择与数据来源

本文以CSMAR及CNRDS数据库中2010—2021中国A股上市企业面板数据为初始样本,并按照以下步骤对其进行筛选:第一,剔除金融行业、保险行业和房地产行业样本;第二,剔除样本期内ST及*ST的样本;第三,剔除主要变量数据缺失样本。此外,为排除极端值对数据的影响,本文对所有连续变量进行上下1%水平的缩尾处理。经过筛选,最终得到11 000个观测值。

2.3 模型设定

2.3.1 基准回归模型

为检验理论假设H1,本文构建数字化转型对企业创新效率影响的面板数据模型如式(3)所示。

Inno_effit=α0+α1Digit+∑αkControlsit+μi+λt+εit

(3)

其中,i表示企业,t表示时间。被解释变量Inno_effit代表企业i第t期创新效率,解释变量Digit代表企业i第t期数字化转型程度,Controls包含9个控制变量,即企业资本结构(Lev)、第一大股东持股比例(Shareholder)、现金存量(Cash)、资本积累率(Rca)、资本收益率(Roa)、独立董事占比(Indirector)、托宾Q(TobinQ)、审计意见(Audit)、产权性质(Stoc)。μi、λt分别代表个体、时间固定效应,εit为随机扰动项。

2.3.2 中介效应模型

在模型(3)的基础上,本文引入中介变量融资约束(SA),将模型扩展至式(4)、式(5)。该中介模型主要检验融资约束是否在企业数字化转型与创新间发挥中介作用,即验证假设H2。

SAit=β0+β1Digit+∑βkControlsit+μi+λt+εit

(4)

Inno_effit=γ0+γ1Digit+γ2SAit+∑γkControlsit+μi+λt+εit

(5)

其中,系数β1表示自变量Dig对中介变量SA的直接效应,γ1为控制中介变量后Dig的直接效应,γ2为控制解释变量Dig后SA对被解释变量Inno_eff的影响,即β1×γ2为Dig的间接效应。

2.3.3 有调节的中介效应模型

根据温忠麟和叶宝娟[29]的研究成果,本文在上述模型的基础上引入调节变量Financial,构建有调节的中介路径检验模型如式(6)~(9)所示,以验证假设H3、H4a和H4b。

Inno_effit=δ0+δ1Digit+δ2Financialit+δ3Digit×Financialit+∑δkControlsit+μi+λt+εit

(6)

SAit=δ0+δ1Digit+δ2Financialit+δ3Digit×Financialit+∑δkControlsit+μi+λt+εit

(7)

Inno_effit=b0+b1Digit+b2Financialit+b3SAit+∑bkControlsit+μi+λt+εit

(8)

Inno_effit=c0+c1Digit+c2Financialit+c3SAit+c4Financialit×SAit+∑ckControlsit+μi+λt+εit

(9)

其中,模型(6)检验数字化转型程度对企业创新的直接效应,若Dig与Financial的交乘项系数δ3显著,则直接效应受到调节,即H3成立。在模型(7)中,主要关注企业数字化转型系数δ1和交乘项系数δ3的显著性,若显著则研究假设H4a成立。若模型(8)、模型(9)中的b3、c3、c4均显著,则研究假设H4b成立。

2.3.4 门槛效应模型

门槛模型能够解释不同金融化水平下,企业数字化转型对创新效率的影响。因此,借鉴Hansen[30]的研究模型,本文进一步构建企业数字化转型对创新效率影响的门槛效应模型。如果只存在一个门槛,则使用模型(10),如果存在两个门槛则将其扩展为模型(11)。

Inno_effit=γ0+γ1DigitI(Financialit≤q)+γ2DigitI(Financialit>q)+∑γkControlsit+εit

(10)

Inno_effit=γ0+γ1DigitI(Financialit≤q1)+γ2DigitI(q1<Financialit≤q2)+γ3DigitI(Financialit>q2)+∑γkControlsit+εit

(11)

其中,I(·)为指示函数,若括号中的条件符合实际情况,则指示函数的值为1,否则为0。此外,q、q1、q2为门槛值。

3 实证结果与分析

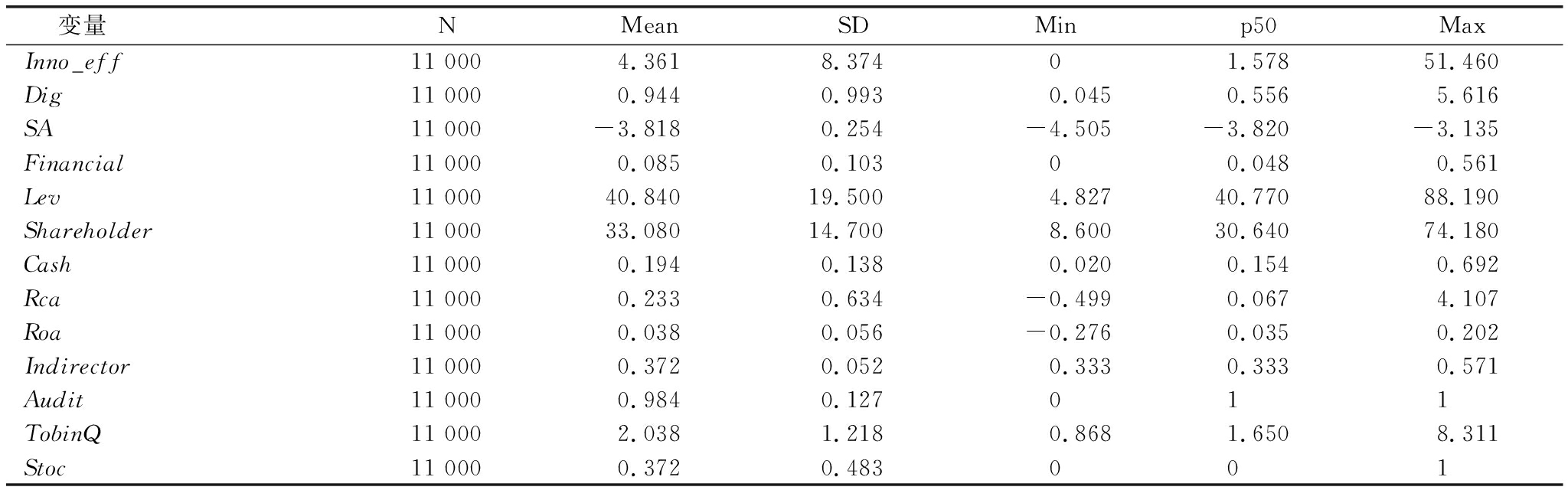

3.1 描述性统计

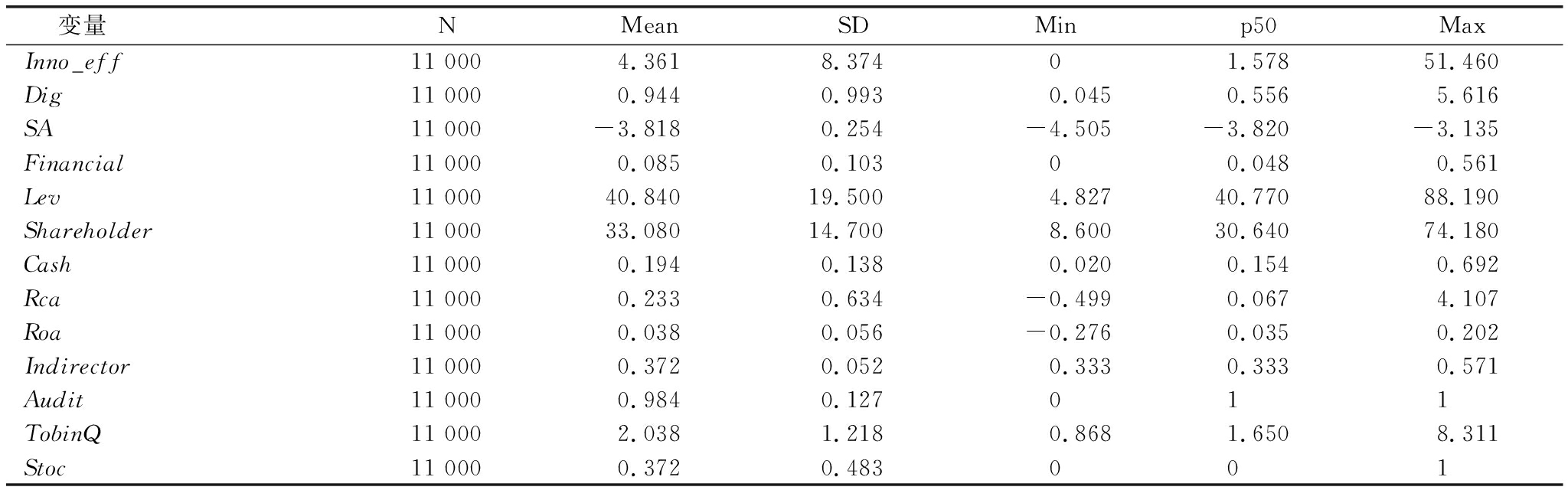

表2为主要变量描述性统计结果。其中,创新效率的最小值为0,最大值为51.46,标准差为8.374,表明企业创新效率差异化程度较高。就中位数1.578而言,可以看出企业整体创新效率偏低。数字化转型指标均值为0.944,中位数为0.556,标准差为0.993,最小值为0.045,最大值为5.616。由此说明,样本中大部分企业数字化转型水平偏低,且不同企业数字化转型程度存在较大差异。

表2 变量描述性统计结果

Table 2 Descriptive statistics of variables

变量NMeanSDMinp50MaxInno_eff110004.3618.37401.57851.460Dig110000.9440.9930.0450.5565.616SA11000-3.8180.254-4.505-3.820-3.135Financial110000.0850.10300.0480.561Lev1100040.84019.5004.82740.77088.190Shareholder1100033.08014.7008.60030.64074.180Cash110000.1940.1380.0200.1540.692Rca110000.2330.634-0.4990.0674.107Roa110000.0380.056-0.2760.0350.202Indirector110000.3720.0520.3330.3330.571Audit110000.9840.127011TobinQ110002.0381.2180.8681.6508.311Stoc110000.3720.483001

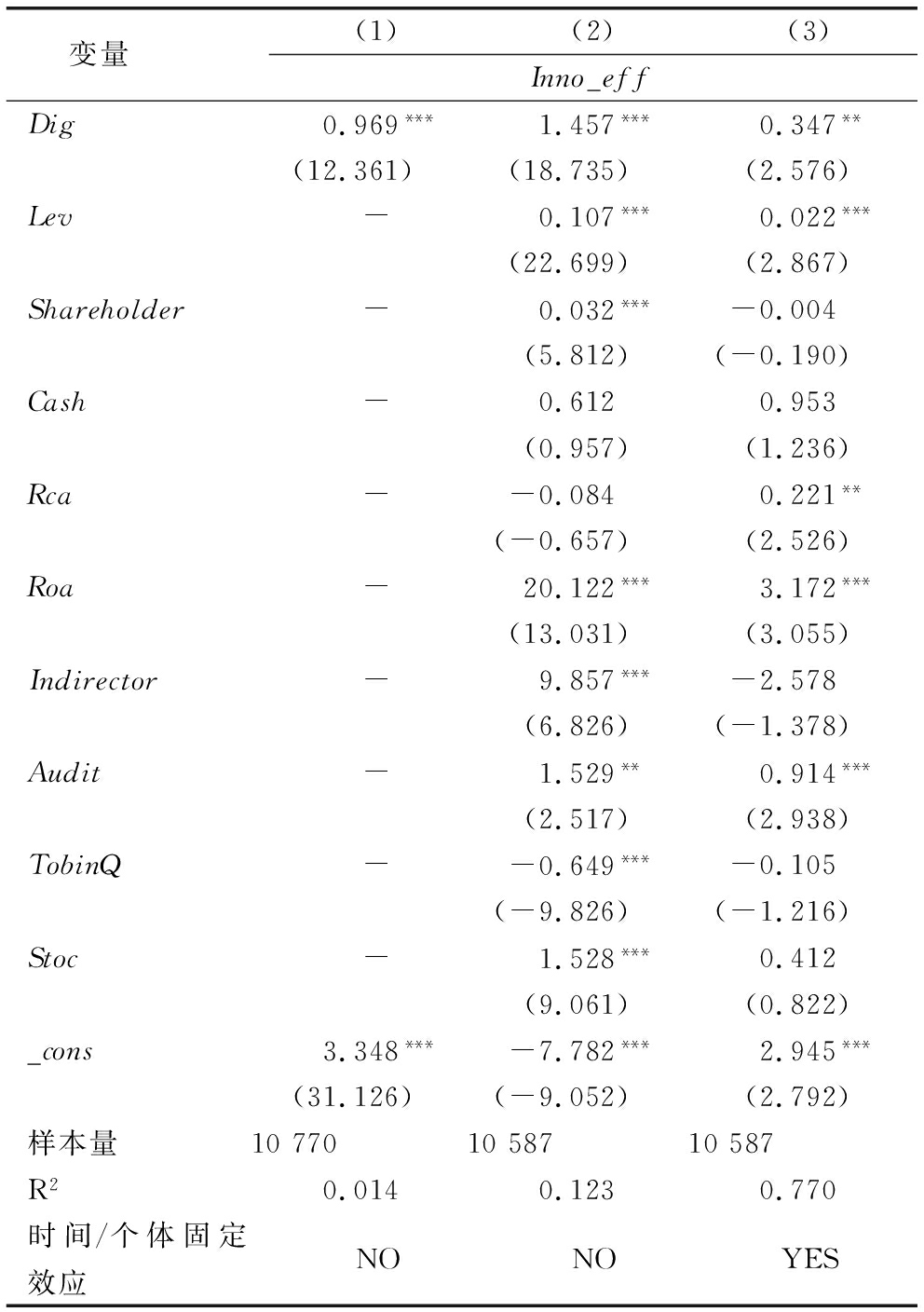

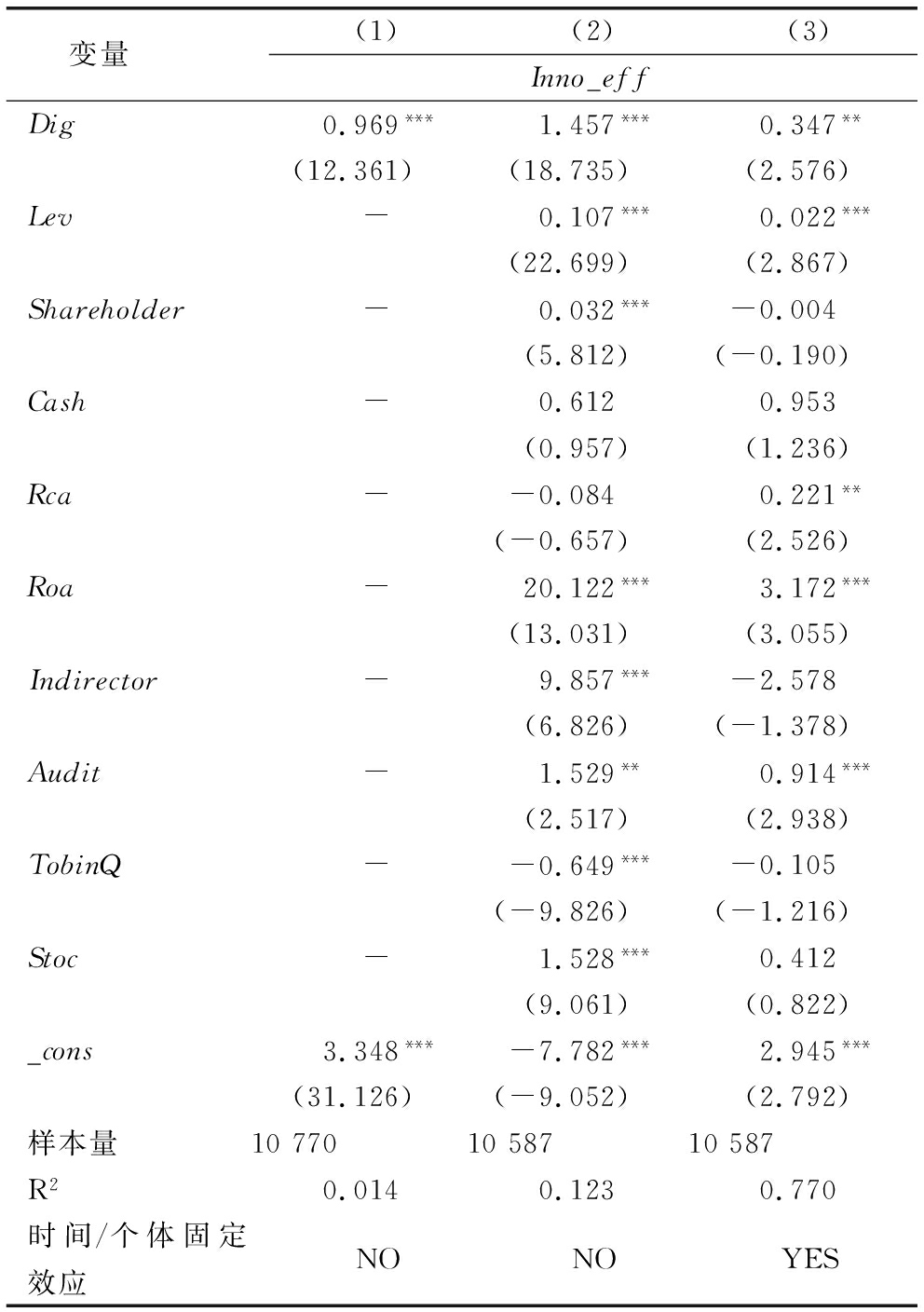

3.2 基准回归结果分析

在基准回归中,本文采用递进式回归方法验证企业数字化转型对创新效率的影响,结果如表3所示。首先,在不考虑控制变量的情景下,列(1)显示,数字化转型Dig的系数为0.969,t值为12.361,在1%水平上显著。列(2)为考虑控制变量后的回归结果,Dig的系数为1.457,t值为18.735,在1%水平上显著。进一步地,本文加入个体和时间固定效应,如列(3)所示。结果显示,Dig的系数为0.347且在5%水平上显著,说明数字化转型可以赋能企业创新。数字化转型能够重塑产品生产与供应模式,提高资源配置效率,加快企业创新,进而提升企业创新效率,这一观点与张欣和董竹[31]的研究结论一致。因此,假设H1得到验证。在考虑个体和时间因素后,企业数字化转型对创新效率影响的系数有所降低(可能是某些影响企业创新效率的因素被吸收了),但结论依然稳健。

表3 基准回归结果

Table 3 Benchmark regression results

变量(1)(2)(3)Inno_effDig0.969***1.457***0.347**(12.361)(18.735)(2.576)Lev-0.107***0.022***(22.699)(2.867)Shareholder-0.032***-0.004(5.812)(-0.190)Cash-0.6120.953(0.957)(1.236)Rca--0.0840.221**(-0.657)(2.526)Roa-20.122***3.172***(13.031)(3.055)Indirector-9.857***-2.578(6.826)(-1.378)Audit-1.529**0.914***(2.517)(2.938)TobinQ--0.649***-0.105(-9.826)(-1.216)Stoc-1.528***0.412(9.061)(0.822)_cons3.348***-7.782***2.945***(31.126)(-9.052)(2.792)样本量107701058710587R20.0140.1230.770时间/个体固定效应NONOYES

注:括号内为聚类稳健标准误调整的t值;*、**、***分别代表10%、5%、1%的水平下显著,若无特别注明,下同

3.2.1 稳健性检验

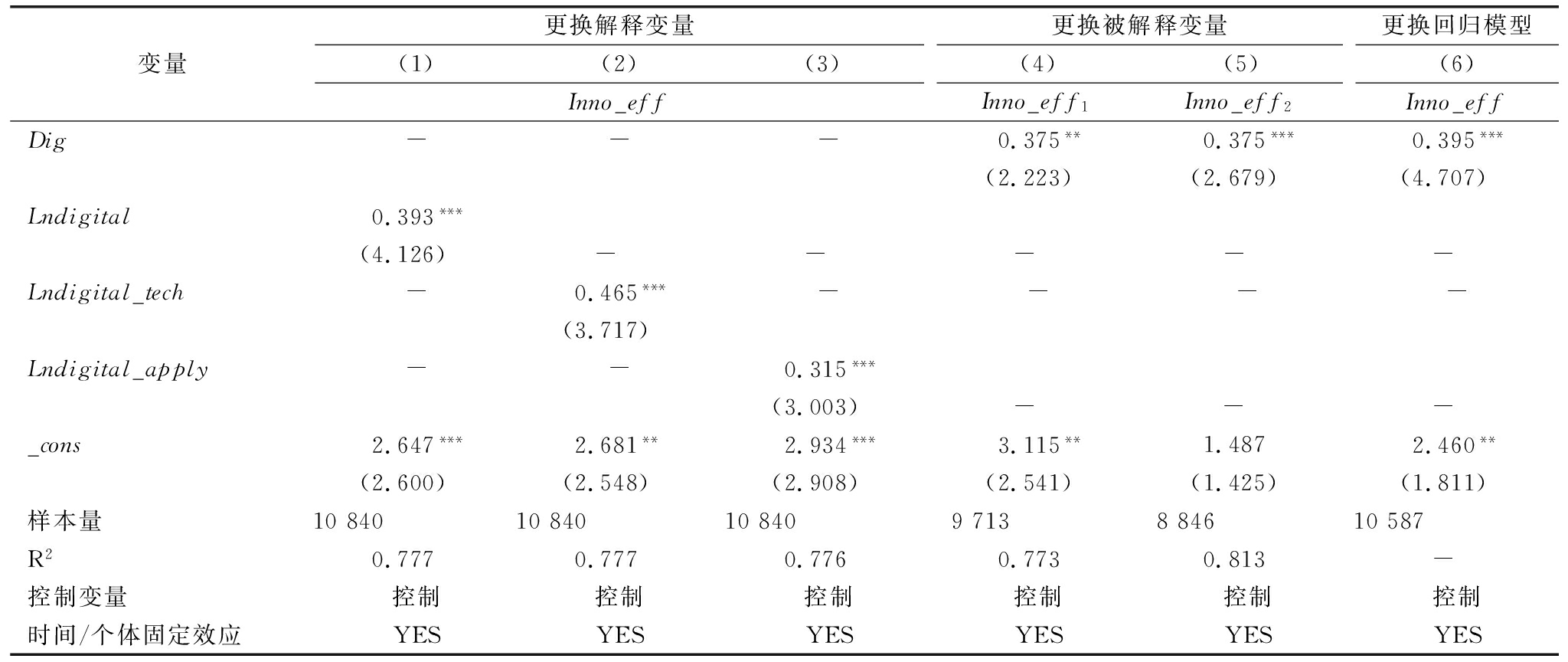

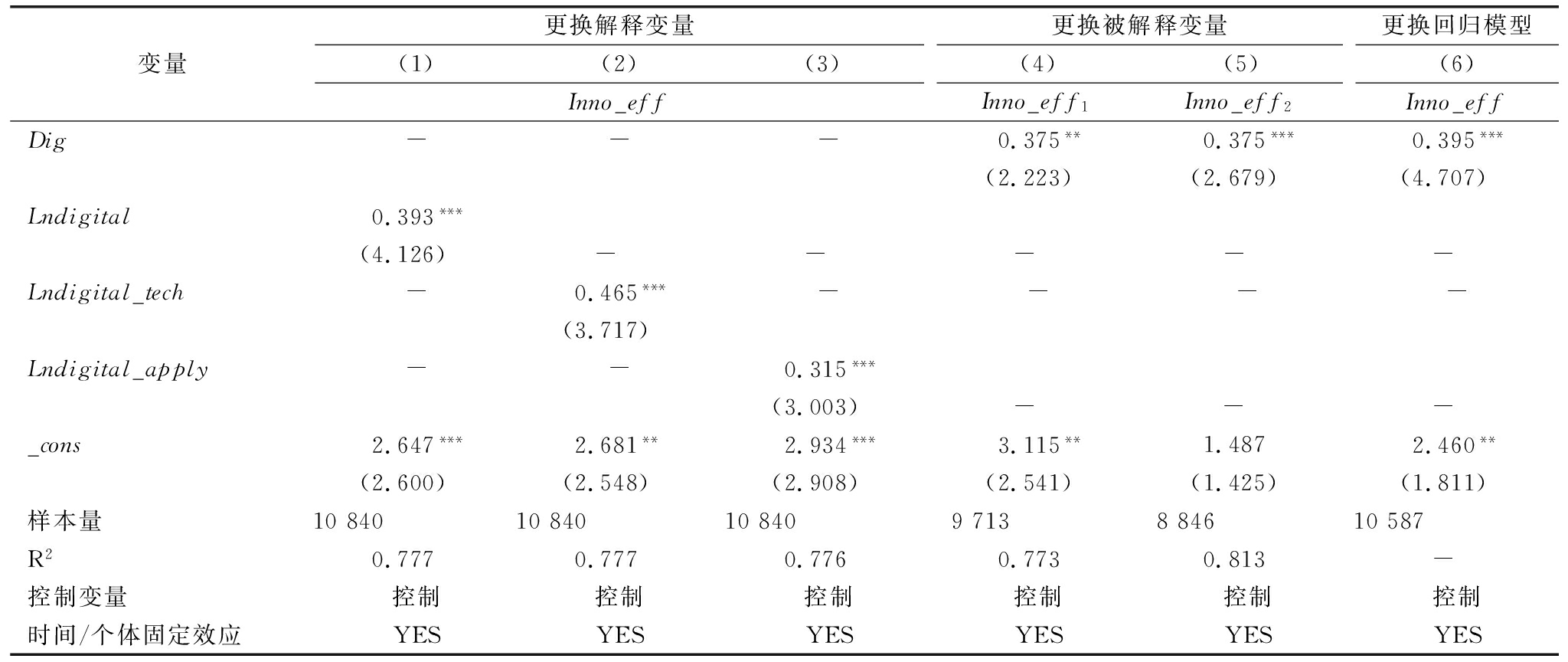

通过基准回归检验,本文初步验证数字化转型与企业创新具有正相关关系。为进一步检验上述结果的稳健性,本文采用更换解释变量、被解释变量衡量方式和回归模型等进行稳健性检验,结果如表4所示。

表4 稳健性检验结果

Table 4 Robustness test results

变量更换解释变量(1)(2)(3)Inno_eff更换被解释变量(4)(5)Inno_eff1Inno_eff2更换回归模型(6)Inno_effDig---0.375**0.375***0.395***(2.223)(2.679)(4.707)Lndigital0.393***(4.126)-----Lndigital_tech-0.465***----(3.717)Lndigital_apply--0.315***(3.003)---_cons2.647***2.681**2.934***3.115**1.4872.460**(2.600)(2.548)(2.908)(2.541)(1.425)(1.811)样本量1084010840108409713884610587R20.7770.7770.7760.7730.813-控制变量控制控制控制控制控制控制时间/个体固定效应YESYESYESYESYESYES

(1)更换数字化转型衡量方式。首先,本文采用CSMAR数据库中数字化转型词频指标作为数字化转型程度的代理指标(Lndigital)。进一步地,将词频分解为Lndigital_tech(人工智能技术、区块链技术、云计算技术、大数据技术)和Lndigital_apply(数字应用技术),分别进行验证。更换数字化转型衡量指标的回归结果如表4列(1)~(3)所示。结果显示,Lndigital、Lndigital_tech、Lndigital_apply的系数分别为0.393、0.465、0.315,且均在1%水平上显著,说明本文主要结论具有稳健性。

(2)更换创新效率衡量方式。为避免变量选择偏差的影响,本文对企业创新效率重新进行测量。一是使用滞后一期企业专利申请数量与研发投入自然对数的比值作为创新效率的代理指标Inno_eff1。表4列(4)中,Dig的系数为0.375,在5%水平上显著。二是使用滞后两期企业授权专利数量与研发投入自然对数的比值作为创新效率的代理变量Inno_eff2。表4列(5)中,Dig的系数为0.375,在1%水平上显著。由此,支持本文主要结论。

(3)更换回归模型。为进一步验证研究结论的稳健性,参考张国胜等[32]的研究成果,本文采用面板Tobit估计方法进行检验,估计结果与基准检验结果一致。由此,本文核心结论得到验证。

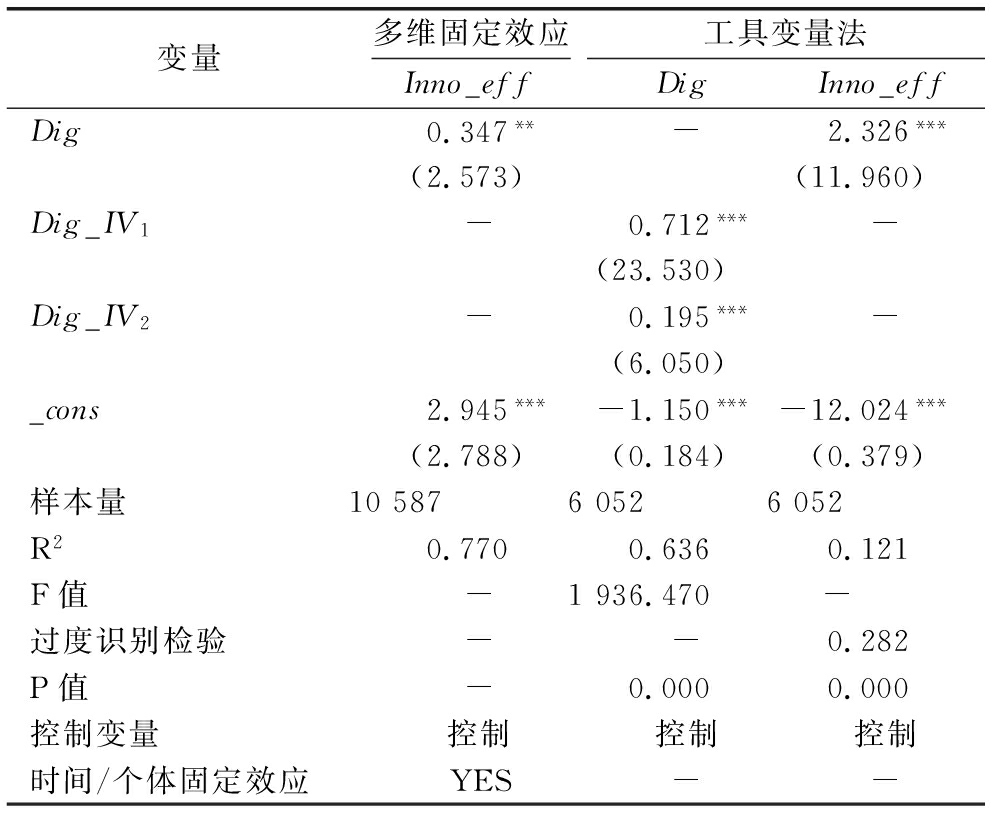

3.2.2 内生性问题处理

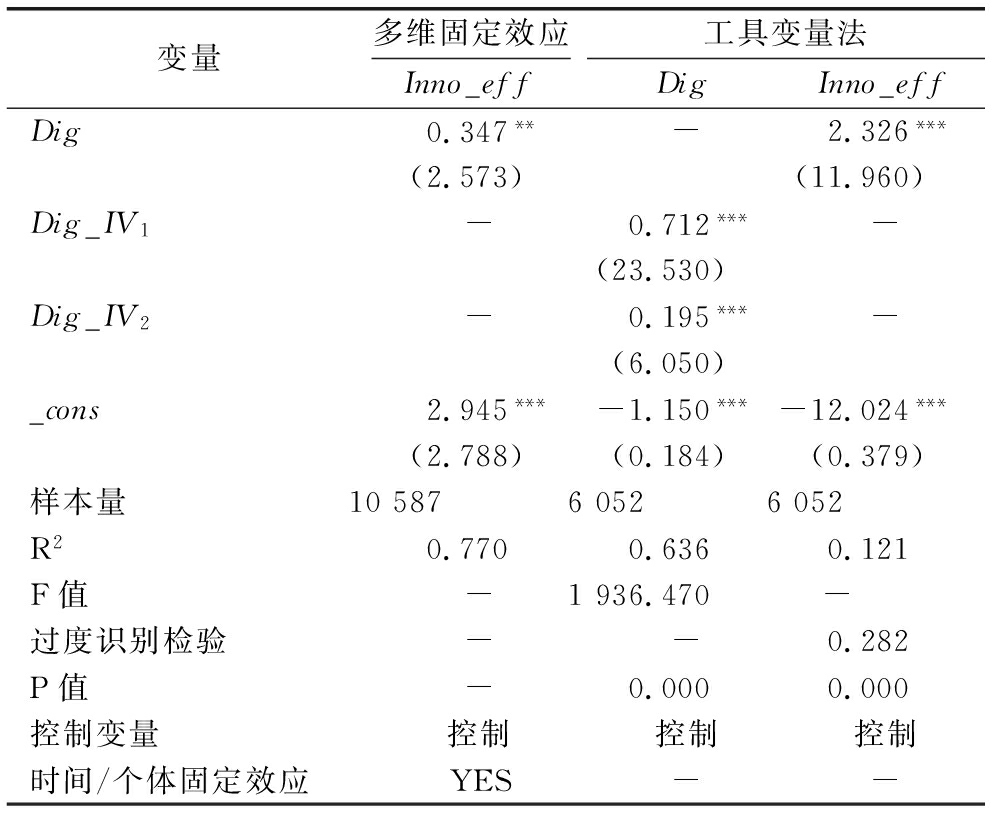

本文采用多维固定效应方法,同时控制个体、时间和地区固定效应以缓解可能存在的遗漏变量内生性问题。回归结果表明(见表5列(1)),数字化转型Dig的系数为0.347,在5%水平上显著,本文研究结论依然稳健。

表5 内生性处理结果

Table 5 Endogenous processing results

变量多维固定效应Inno_eff工具变量法DigInno_effDig0.347**-2.326***(2.573)(11.960)Dig_IV1-0.712***-(23.530)Dig_IV2-0.195***-(6.050)_cons2.945***-1.150***-12.024***(2.788)(0.184)(0.379)样本量1058760526052R20.7700.6360.121F值-1936.470-过度识别检验--0.282P值-0.0000.000控制变量控制控制控制时间/个体固定效应YES--

进一步地,数字化转型与企业创新可能存在反向因果关系,因此,本文使用核心变量的三阶和四阶滞后项构造工具变量(Dig_IV1和Dig_IV2),结果如表5列(2)(3)所示。由结果可知,F值=1 936.47>10,满足相关性条件;P>0.1,工具变量均为外生变量,表明工具变量具有有效性。

4 进一步分析

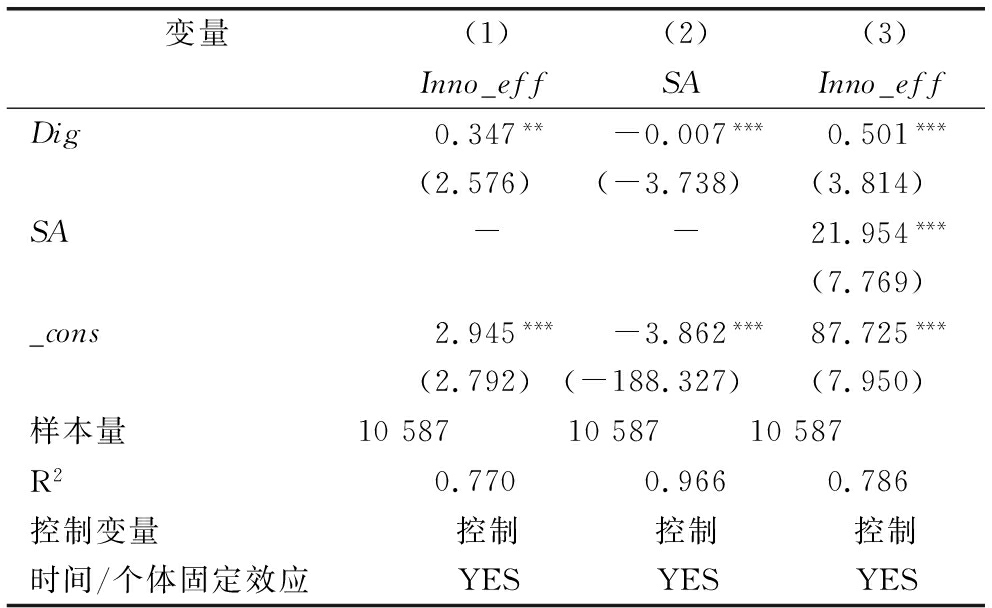

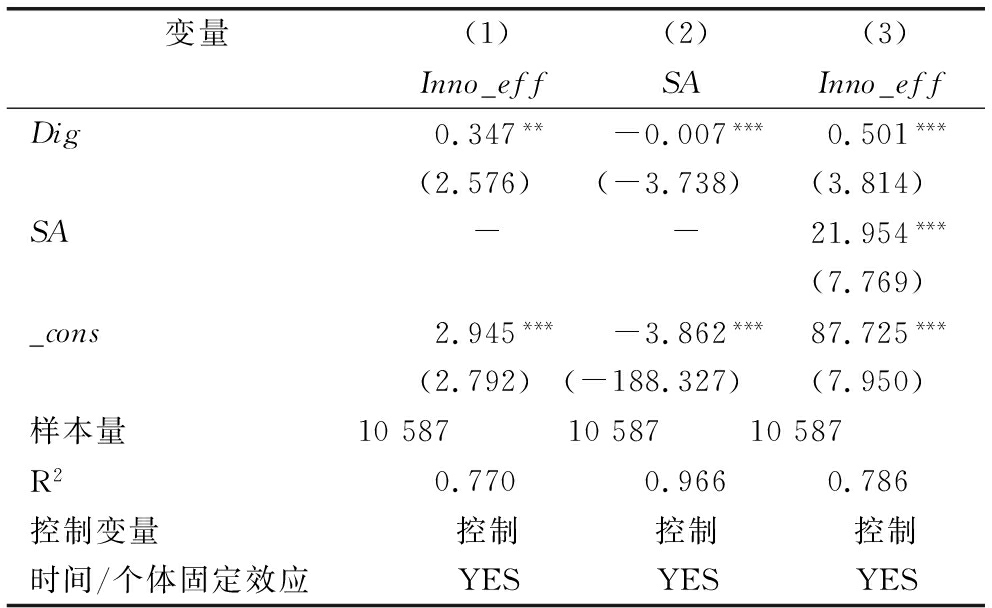

4.1 中介效应结果分析

企业可以通过数字化转型突破资源壁垒,拓宽创新融资渠道以缓解融资约束,从而促进创新效率提升。为验证融资约束在数字化转型对企业创新驱动过程中的作用,本文进行中介效应检验,结果如表6所示。首先,检验数字化转型对企业创新的影响,列(1)显示,Dig的回归系数为0.347,在5%水平上显著。其次,检验数字化转型对融资约束的影响,列(2)显示,Dig的回归系数为-0.007,且在1%水平上显著。最后,检验数字化转型、融资约束对企业创新的影响,Dig的回归系数为0.501,在1%水平上显著,SA的回归系数为21.954,也在1%水平上显著。上述结果显示,融资约束在数字化转型驱动机制中发挥显著中介作用。企业通过数字化转型向外界释放积极信号,能够有效缓解企业与外部投资者的信息不对称,进而缓解融资约束,加快企业创新。因此,本文假设H2得到支持。

表6 融资约束中介机制检验结果

Table 6 Mediating mechanism test results of financing constraint

变量(1)(2)(3)Inno_effSAInno_effDig0.347**-0.007***0.501***(2.576)(-3.738)(3.814)SA--21.954***(7.769)_cons2.945***-3.862***87.725***(2.792)(-188.327)(7.950)样本量105871058710587R20.7700.9660.786控制变量控制控制控制时间/个体固定效应YESYESYES

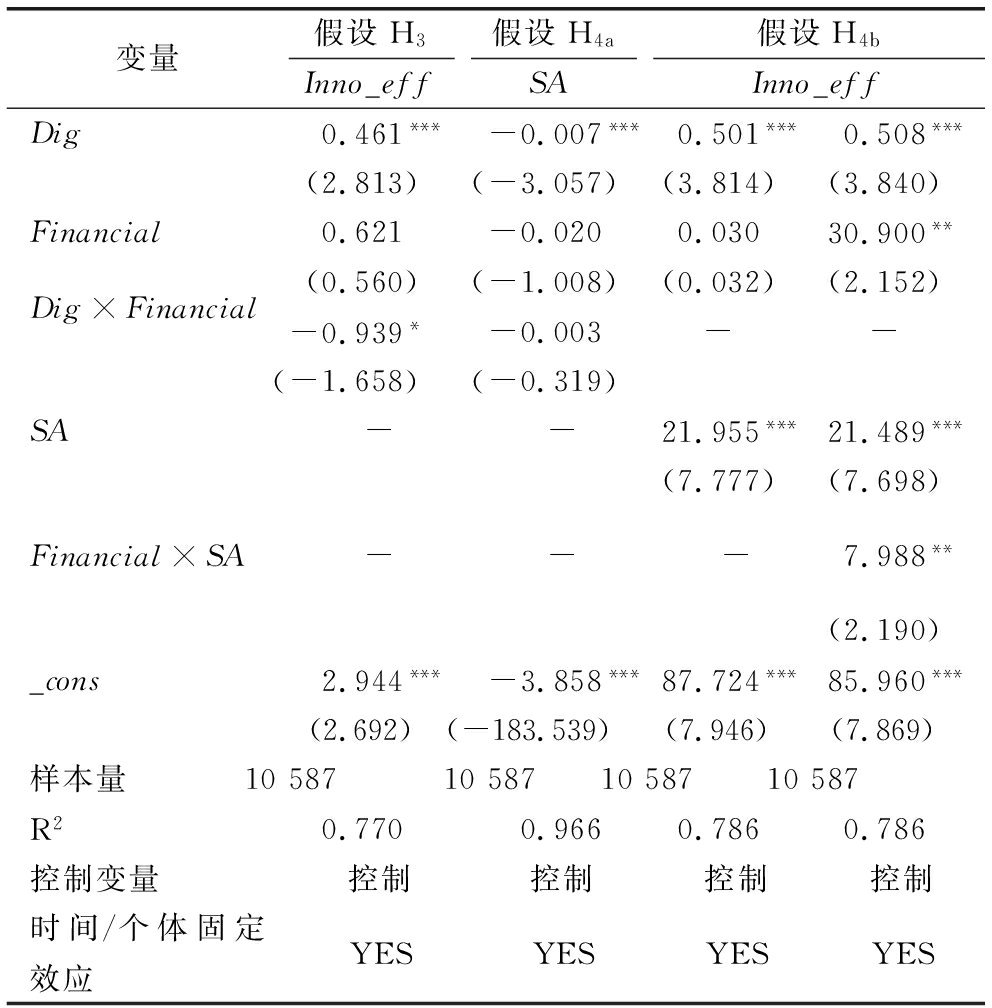

4.2 有调节的中介路径检验

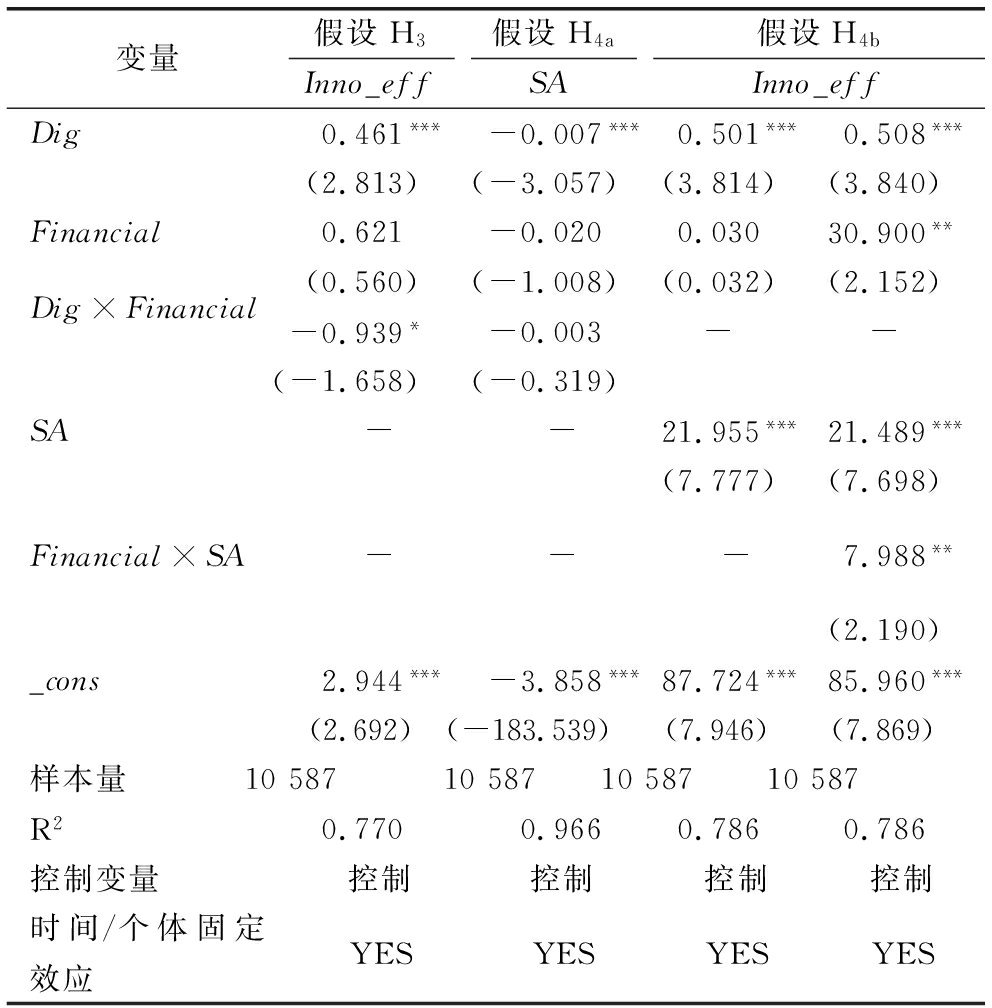

为揭示融资约束在数字化转型对企业创新影响过程中的作用,并进一步探究金融化水平对这一路径的影响,本文构建有调节的中介效应模型进行回归分析,实证结果如表7所示。

表7 有调节的中介机制检验结果

Table 7 Moderated mediation test results

变量假设H3Inno_eff假设H4aSA假设H4bInno_effDig0.461***-0.007***0.501***0.508***(2.813)(-3.057)(3.814)(3.840)Financial0.621-0.0200.03030.900**Dig×Financial(0.560)(-1.008)(0.032)(2.152)-0.939*-0.003--(-1.658)(-0.319)SA--21.955***21.489***(7.777)(7.698)Financial×SA---7.988**(2.190)_cons2.944***-3.858***87.724***85.960***(2.692)(-183.539)(7.946)(7.869)样本量10587105871058710587R20.7700.9660.7860.786控制变量控制控制控制控制时间/个体固定效应YESYESYESYES

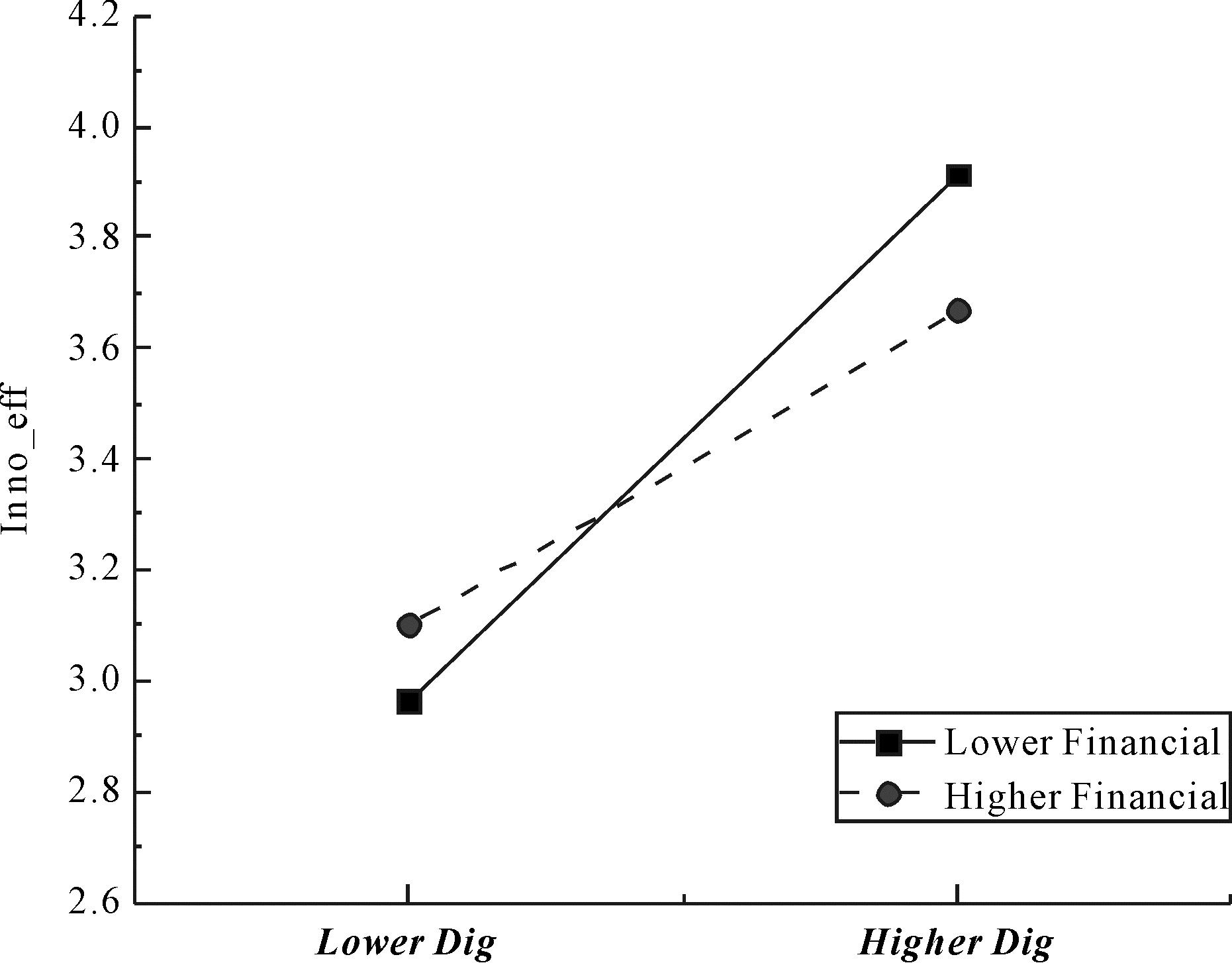

表7列(1)为金融化水平在直接路径中的调节效应检验结果。据此,本文绘制金融化水平调节效应图,如图2所示。表7列(1)中,数字化转型Dig的回归系数为0.461,在1%水平上显著,且其与调节变量的交乘项回归系数为-0.939,在10%水平上显著。由此表明,数字化转型能够显著促进企业创新效率提升。然而,金融化会抑制企业数字化转型对创新效率的直接驱动效应,企业数字化转型程度越高,上述抑制作用越显著。图2横轴表示企业数字化转型程度差异,纵轴表示企业创新效率。从图2可知,相较于高金融化水平,低金融化水平情景下数字化转型对企业创新的影响更显著。金融化负向调节数字化转型对企业创新效率的直接影响效应。在企业金融化水平跨过某一阈值后,数字化转型对企业创新的促进作用明显减弱。由此表明,企业具有逐利动机,过高的金融化水平会占用企业活动资金,对企业创新产生挤出效应,进而导致创新效率降低。因此,假设H3得以验证。

表7列(2)显示,企业数字化转型与金融化水平交乘项的回归系数不显著。从理论上看,金融化水平越高,企业资金流动性越强,越有助于缓解企业融资约束。但金融化水平过高会提升杠杆水平,不利于数字技术应用,进而在一定程度上抑制企业数字化转型,对缓解融资约束并无助益。因此,金融化水平在企业数字化转型与融资约束间不存在显著调节作用,假设H4a未能得到验证。列(3)中,融资约束的回归系数在1%水平上显著为正;列(4)中,金融化水平与融资约束交乘项的回归系数为7.988,在5%水平上显著,表明企业金融资产配置正向调节融资约束在数字化转型与企业创新效率间的中介作用。由此,假设H4b得以验证。适度的金融资产配置有利于企业投资结构优化,缓解融资约束,发挥“蓄水池”效应,从而支撑创新活动。因此,不同企业金融资产配置水平在数字化转型的创新驱动机制中存在显著差异。

4.3 门槛效应检验

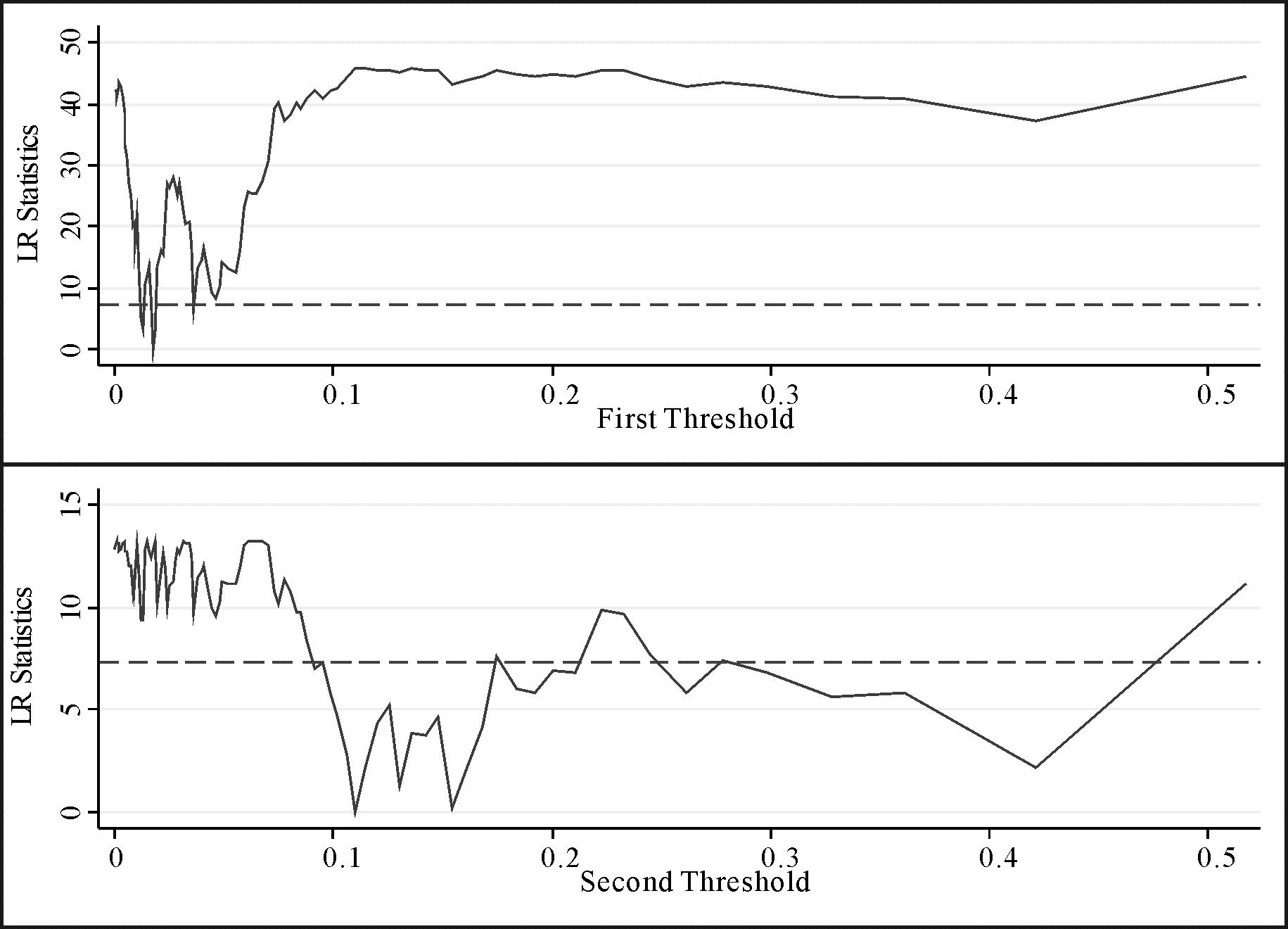

为进一步厘清金融化水平在数字化转型创新驱动路径中的调节作用,本文将金融化水平设定为门槛变量并采用Bootstrap法重复抽样300次以检验是否存在门槛效应。结果表明,数字化转型显著通过单一门槛和双门槛检验。因此,后文分析以双门槛检验结果为基础。

门槛回归结果如表8所示。表8列(2)显示,金融化水平的门槛值分别为0.018、0.110,当Financial≤0.018时,数字化转型对企业创新影响的系数为0.962,且在1%显著性水平上通过检验;当0.018<Financial≤0.110时,数字化转型对企业创新效率影响的系数为1.762,通过1%水平的显著性检验;当Financial>0.110时,数字化转型对企业创新效率影响的系数为1.415,通过1%水平的显著性检验。由此表明,当企业金融化水平较低时,数字化转型对企业创新效率发挥促进作用;当企业金融化水平跨过第一门槛值时,数字化转型对企业创新效率的促进作用显著增强;当企业金融化水平越过第二门槛值时,其促进作用减弱。上述结果说明,企业创新活动周期长、耗资大,适度的金融资产配置能够发挥“蓄水池”作用。当企业资金紧张时,流动性较强的金融资产能够快速变现,缓解企业资金压力,确保创新活动的持续性,从而促进企业创新效率提升。此外,本文根据门槛回归结果绘制门槛估计值在95%置信区间的LR图,如图3所示。

表8 门槛检验结果

Table 8 Threshold test results

变量(1)(2)单门槛双门槛Dig(Financial≤q1)0.895***0.962***(3.524)(3.690)Dig(q1q2)-1.415***(6.915)_cons4.602***4.650***(3.749)(3.784)F值34.400***34.400***12.020***门槛值Th-1:0.018Th-1:0.018Th-21:0.018Th-22:0.110R20.0750.076控制变量控制控制

5 结语

5.1 结论

数字经济时代,基于创新驱动发展战略实施背景,本文立足数字技术发展影响企业创新效率这一事实,采用2010-2021年中国A股上市企业数据,并引入企业金融化水平,系统考察企业数字化转型对创新效率的影响及作用机制,得出以下主要结论:

(1)数字化转型能够显著促进企业创新效率提升,在经过替换核心解释变量、被解释变量衡量方式,采用其它回归模型以及工具变量等方法检验后,研究结论依然稳健。

(2)数字化转型的创新驱动机制分析结果显示,企业数字化转型能够推动信息技术应用,拓宽创新融资渠道,解决企业在创新过程中的资金问题,进而提升创新效率。进一步研究发现,企业金融化会抑制数字化转型对企业创新效率的直接影响效应,正向调节融资约束在数字化转型赋能企业创新中的中介作用。

5.2 政策启示

(1)政府部门应营造良好的数字驱动创新生态。首先,完善相关法律政策,规范市场营商环境,为企业创新打造良好的发展环境,鼓励企业创新,防止企业出于逐利动机的“脱实向虚”。其次,对企业数字化转型进行精准扶持,通过设立企业数字化转型专项基金、税收优惠以及专项金融扶持计划等,调动企业数字化转型积极性。最后,政府主导,行业助力,企业发挥主观能动性,三者合力树立企业数字化转型标杆,进而带动其它企业数字化转型,实现数字化转型驱动创新的生态循环。

(2)金融机构应建立并完善金融市场体系,为企业创新提供资金支持。一是为企业引入“源头活水”,提供正规、多样化金融投资渠道,鼓励企业与金融机构良性互动,服务好实体经济。二是以发展实体经济为重点,引导企业合理使用金融资产配置手段,避免企业过度金融化。三是构建良好的营商环境,促进金融资源有效配置。

(3)实体企业应在战略层面上合理规划金融资产投资。首先,企业应充分了解金融资产的“双刃剑”效应,客观看待金融资产配置行为。其次,企业应增强风险意识,对自身融资状况具有全局性判断,合理利用闲置资金配置金融资产,以优化资源配置结构,以金融资产收益反哺主营产品创新升级,扭转企业“脱实向虚”的现状。

5.3 不足与展望

本文存在一定的局限性:一是企业出于自利动机可能过度披露数字化相关词汇,进而导致数字化转型指标失真;二是仅关注了企业内部创新,忽略了企业可以借助数字化转型实现开放式资源整合与共享。因此,未来可以考虑构建更加客观的企业数字化转型指标体系,进一步探究企业数字化转型与开放式创新的关系。

参考文献:

[1] 滕明明,申明浩.数字化同群效应如何影响企业创新投入——一个有调节的中介模型[J/OL].科技进步与对策:1-9[2023-04-27].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.g3.20230310.1550.002.html.

[2] 王永霞,孙新波,张明超,等.数字化转型情境下组织韧性形成机理——基于数据赋能视角的单案例研究[J].技术经济,2022,41(5):97-108.

[3] 钱晶晶,何筠.传统企业动态能力构建与数字化转型的机理研究[J].中国软科学,2021,70(6):135-143.

[4] 涂心语,严晓玲.数字化转型、知识溢出与企业全要素生产率——来自制造业上市公司的经验证据[J].产业经济研究,2022,21(2):43-56.

[5] ZHAO X,SUN X,ZHAO L,et al.Can the digital transformation of manufacturing enterprises promote enterprise innovation[J].Business Process Management Journal,2022,28(4):960-982.

[6] BLOOM N,GARICANO L,SADUN R,et al.The distinct effects of information technology and communication technology on firm organization[J].Management Science,2014,60(12):2859-2885.

[7] 庞瑞芝,刘东阁.数字化与创新之悖论:数字化是否促进了企业创新——基于开放式创新理论的解释[J].南方经济,2022,40(9):97-117.

[8] MORETTI N,ELLUL C,CECCONI F R,et al.GeoBIM for built environment condition assessment supporting asset management decision making[J].Automation in Construction,2021,130:103859-103873.

[9] 肖土盛,吴雨珊,亓文韬.数字化的翅膀能否助力企业高质量发展——来自企业创新的经验证据[J].经济管理,2022,44(5):41-62.

[10] 段华友,杨兴柳,董峰.数字化转型、融资约束与企业创新[J].统计与决策,2023,39(5):164-168.

[11] 张陈宇,孙浦阳,谢娟娟.生产链位置是否影响创新模式选择——基于微观角度的理论与实证[J].管理世界,2020,36(1):45-59,233.

[12] 王春英,陈宏民.数字经济背景下企业数字化转型的问题研究[J].管理现代化,2021,41(2):29-31.

[13] 韩先锋,宋文飞,李勃昕.互联网能成为中国区域创新效率提升的新动能吗[J].中国工业经济,2019,376(7):119-136.

[14] SUMBAL M S,TSUI E,SEE-TO E W K.Interrelationship between big data and knowledge management:an exploratory study in the oil and gas sector[J].Journal of Knowledge Management,2017,21(1):180-196.

[15] 张勋,万广华,张佳佳,等.数字经济、普惠金融与包容性增长[J].经济研究,2019,54(8):71-86.

[16] MILANI S,NEUMANN R.R&D,patents,and financing constraints of the top global innovative firms[J].Journal of Economic Behavior &Organization,2022,2022(196):546-567.

[17] BELADI H,DENG J,HU M.Cash flow uncertainty,financial constraints and R&D investment[J].International Review of Financial Analysis,2021,76:101785.

[18] CHE Y,ZHANG L.Human capital,technology adoption and firm performance:impacts of China's higher education expansion in the late 1990s[J].The Economic Journal,2018,128(614):2282-2320.

[19] 胡奕明,王雪婷,张瑾.金融资产配置动机:“蓄水池”或“替代”——来自中国上市公司的证据[J].经济研究,2017,52(1):181-194.

[20] OPLER T,PINKOWITZ L,STULZ R,et al.The determinants and implications of corporate cash holdings[J].Journal of Financial Economics,1999,39(1):3-46.

[21] 黎伟,许桂华,任晓怡.企业金融化与数字技术应用:促进还是抑制[J].经济体制改革,2021,39(6):142-147.

[22] 任晓怡,宁致远,吴非.企业金融化与数字化转型——基于上市企业年报数字化文本信息的识别与检验[J].经济与管理,2022,36(3):84-92.

[23] 王红建,曹瑜强,杨庆,等.实体企业金融化促进还是抑制了企业创新——基于中国制造业上市公司的经验研究[J].南开管理评论,2017,20(1):155-166.

[24] 刘莉亚,何彦林,王照飞,等.融资约束会影响中国企业对外直接投资吗——基于微观视角的理论和实证分析[J].金融研究,2015,43(8):124-140.

[25] FORÉS B,CAMIS N C.Does incremental and radical innovation performance depend on different types of knowledge accumulation capabilities and organizational size[J].Journal of Business Research,2016,69(2):831-848.

N C.Does incremental and radical innovation performance depend on different types of knowledge accumulation capabilities and organizational size[J].Journal of Business Research,2016,69(2):831-848.

[26] 张建伟.融资方式对企业数字化转型类型的影响[J].财会月刊,2022,43(22):48-55.

[27] ALMEIDA H,CAMPELLO M,WEISBACH M S.The cash flow sensitivity of cash[J].The Journal of Finance,2004,59(4):1777-1804.

[28] HADLOCK C J,PIERCE J R.New evidence on measuring financial constraints:moving beyond the KZ index[J].The Review of Financial Studies,2010,23(5):1909-1940.

[29] 温忠麟,叶宝娟.有调节的中介模型检验方法:竞争还是替补[J].心理学报,2014,46(5):714-726.

[30] HANSEN B E.Sample splitting and threshold estimation[J].Econometrica,2000,68(3):575-603.

[31] 张欣,董竹.数字化转型与企业技术创新——机制识别、保障条件分析与异质性检验[J].经济评论,2023,44(1):3-18.

[32] 张国胜,杜鹏飞.数字化转型对我国企业技术创新的影响:增量还是提质[J].经济管理,2022,44(6):82-96.

(责任编辑:张 悦)

N C.Does incremental and radical innovation performance depend on different types of knowledge accumulation capabilities and organizational size[J].Journal of Business Research,2016,69(2):831-848.

N C.Does incremental and radical innovation performance depend on different types of knowledge accumulation capabilities and organizational size[J].Journal of Business Research,2016,69(2):831-848.