The research shows that (1) the energy in the process of expert empowerment can be divided into positive energy and negative energy,and they are respectively represented by positive empowerment of experts and pseudo-expert negative energy.The core issue of expert empowerment is to make the effect of expert participation positive and reduce or avoid the negative energy of pseudo-experts in the system design; (2) positive empowerment of experts and national innovation system effectiveness are similar to kinetic energy and potential energy in physics.These two energies can collide,fuse,and transform each other in the integration and distribution of knowledge and innovation resources.In the process of improving the effectiveness of the national innovation system,in order to implement and finally realize the positive empowerment of experts,the study proposes the realization path from five aspects:(1) in the aspect of participating entities,it is critical to achieve diversified coordination among government governance,positive empowerment of experts,and public participation; (2) in terms of legalized governance,it is necessary to actively promote the legalization process in the process of expert advice; (3) in order to promote the positive empowerment of experts,it is feasible to create national innovative pilot clusters based on expert positive empowerment; (4) with regards to the overall governance,it is vital to resolve the fragmentation issue of expert participation in institutional design; (5) positive expert empowerment can be achieved by conducting public policy experiments to form public policy pilot projects,ultimately promoting the effectiveness of the national innovation system; the effectiveness of the national innovation system can also be experimented in social sciences through public policy pilot projects,enriching existing expert resources,and in turn enhancing the power of positive empowerment of experts.In this way,the scientific path between expert empowerment and the national innovation system could be optimized.

The contribution of the theory of expert empowerment is as follows:first,expert empowerment further expands the research scope of expert empowerment theory; second,the fundamental principle of the mutual conversion of kinetic energy and potential energy in physics is introduced into the theory of expert empowerment; third,it explores the operating mechanism between expert empowerment and national innovation system effectiveness,especially the transformation process and interaction process; fourth,the study puts forward the realization path from five aspects,which provides an implementation mechanism for the realization of positive empowerment of experts.

2006年《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》提出我国科学技术发展的总体目标[1],为我国科技创新指明了前进道路。2021年新修订的《中华人民共和国科学技术进步法》提出,“走中国特色自主创新道路,建设科技强国”[2]。2022年中共二十大报告提出,“加强科技基础能力建设,强化科技战略咨询,提升国家创新体系整体效能”,“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”[3]。建设科技强国,打造中国式创新,对实现中国式现代化的作用不言而喻。

国家创新体系效能的概念界定离不开国家创新系统理论[4]。国家创新系统的概念可以追溯到英国学者克里斯托夫·弗里曼(Christopher Freeman)提出的理论,他在《技术政策与经济绩效:日本国家创新系统的经验》一书中首次提出并阐述了“国家创新系统”理论[5]。国家创新体系效能的提出是国内学界对国家创新系统概念的进一步总结和升华,是中国自主知识语境下的表达方式。在中国式现代化发展过程中,建设国家创新体系,意味着对知识资源进行创新性的分配和整合,形成新的知识和创新。

专家的理论力量来源于知识的创新性解释,但专家角色受到学术共同体、政府和公众科学素养等结构性约束(张云昊,2021)。公民科学扩展了公众参与的范围,打破了专家与公众间的界限[6]。尽管专家日益广泛参与到公共政策过程中[7],但目前关于国家创新治理体系建设的研究大多缺乏对专家这一特殊群体的探讨,尚未系统考察专家对国家创新体系效能提升的作用和机制。

本研究通过对专家这一概念进行学理溯源,将专家参与推广到专家赋能,探讨专家赋能实现国家创新体系效能提升的四重约束条件,并进一步分析专家赋能与国家创新体系效能之间的运行机理。一方面,探究专家赋能与国家创新体系效能的转化机制;另一方面,分析专家正向赋能与国家创新体系效能相互作用的过程,验证专家赋能与国家创新体系效能之间转化机制的合理性。为促进专家正向赋能,实现国家创新体系效能提升,从参与主体层面、合法化治理层面、试点与推广层面、整体性治理层面和传导路径层面提出实现路径。

(1)专家参与。谈及专家(expert),不得不提及的是“所罗门之宫”。“所罗门之宫”源于英国作家培根的《新大西岛》,是指由科学家、知识分子构成的科学院[8]。“所罗门之宫”是培根早期关于专家统治论的一种设想,培根的“所罗门宫演讲”探讨了科学帝国的政治哲学问题[9]。尽管这些科学家、专家、知识分子所描绘的画卷在当时处于“空想”状态,但是,“空想”画卷是极富生命力和创造力的。

专家参与包含两个方面的含义,一是知识,二是创新。一方面,专家参与对广大公众来说意味着知识和力量,是一种宝贵的人类脑力资源。从马克思经典作品观点看,专家参与可能意味着生产力。专家参与具有专业化、专门化的特点,也具有一定局限性。对“专家”来说,专业化、专门化是人们眼中的标签,但是,专家只是他们所研究邻域的专家,对其它领域不一定精通,这是专家参与的局限性。另一方面,专家参与对广大公众来说意味着创新和创造性思维。在这一过程中,具有创新和创造性思维的各领域专家重新整合与利用掌握的知识资源,为国家发展建言献策,尤其是国家创新体系建设过程中更需要专家力量的支撑。

学界关注到专家参与的工具性作用,但对其价值理性缺少关注。从专家参与的价值理性这一层面来说,专家不仅是推动“所罗门之宫”构建的重要动因,更是形构“所罗门之宫”的主体之一,专家在国家与社会之间搭建起一座沟通的桥梁。专家参与更强调参与的过程,是一种过程变量,而非状态变量,体现的是推动“所罗门之宫”构建的动态过程,也体现专家工具性理性作用的一面。

(2)专家赋能。研究表明,专家参与经历了技治主义、工具主义和治理主义三种范式的变迁[10]。专家赋能其实是这三者的充分整合,体现了韦伯所提出的工具理性与价值理性的统一。赋能是指赋予能量,并起到推动发展的作用。以杭州市防汛防台体系数字化转型为例,通过技术与组织双向赋能,实现应急管理的整体智治[11]。专家具有双向嵌入性功能[12],本研究借助数据赋能的理念将专家参与推进到专家赋能的概念。本文认为专家赋能是一种科学能量,既是一种过程变量,也是一种状态变量,体现专家工具性理性与价值性理性统一作用的两面。

通常情况下,能量有正负之分,专家赋能亦是如此。专家正向赋能是指在国家创新体系效能提升过程中,不断推动和促进专家献策与社会公众、决策者实际需求相结合,从而更好地实现专家知识和创新资源的整合与分配。专家负向赋能则指负向能量的消极作用,同时,不排斥存在“伪专家”的可能性,专家献策与社会公众、决策者实际需求相背离,造成资源浪费和国家举措失效,也可能导致专家论证体系的困境约束。

专家赋能具有两个方面的意义:首先,专家赋能有利于实现知识和创新的资源分配,专家意见应被政策制定者和决策者所重视。其次,专家赋能有助于法治与公平理念贯穿资源分配全过程。专家既服务于广大公众,又服务于政策制定者和决策者[13]。对于专家和决策者来说,“专家作为特殊的社会公众,参与评议有利于增强评议的专业性,弥补公众参与的不足”[14]。这也是正向赋能的体现。

专家信任依然存在困境,公众也易陷入“专家塔西佗陷阱”中[15]。国家政策举措出台过程中会受到一些条件的约束,专家赋能实现国家创新体系效能提升的约束条件可以归纳为以下4个方面:

第一,专家论证体系困境约束。由于专家组成结构不合理、论证制度缺失和权利义务规范不够,导致出现“专家失灵”现象[16]。目前,由于各方利益的交叉,导致国家专家论证体系不够完善,这是专家赋能创新体系治理的第一个困境约束,即专家论证体系困境约束。主要是因为对规范专家论证制度和民主化管理的重视程度不够[17],例如,刑事专家制度存在一定的缺陷,包括过度权力化、功能尚未结构化、不够规范化[18]。这些都会造成专家论证体系的结构不合理,所以,进一步完善和改进专家论证体系,是专家赋能助推国家创新体系治理的关键环节之一。

第二,专家信任问题困境约束。专家参与的过程体现专家决策影响力,有研究指出,在政府非常设决策咨询机构范围内,专家的决策影响力总体上处于中等偏低的水平(费久浩,2022)。由于“伪专家”的存在,也会引发专家信任问题。此外,官员型专家和学者型专家会受不同因素影响[19],不同类型的专家学者会对国家创新体系治理产生不同影响。由此形成专家赋能国家创新体系治理的第二个困境约束,即专家信任问题困境约束。

第三,公众参与程度困境约束。当公众参与程度较低时,一旦专家献策引起民众不满,公众就会转而质疑国家创新体系治理存在问题。公众参与程度不能太低,因为有可能引起民众不满;同时,公众参与程度也不能过高,因为公众往往缺乏专家的知识与技能,专家一般更为理性和科学,这是民众通常所不具备的素质。人们应当将那些专业性较强、能够用科学和技术加以解决的问题交给专家[20],在现实环境中,专家评议能弥补公众参与过高或过低的局限[21]。

第四,国家创新治理困境约束。国家创新治理困境来源于社会发展状况,专家体制具有双向嵌入性,形塑成一种新型的政治形态,使其成为国家治理体系的重要组成部分(张云昊,2022)。目前中国也要面对老龄化社会问题,老龄社会治理制度需嵌入国家治理体系[22],专家赋能国家创新体系治理也涉及老龄社会治理问题,由此形成专家赋能国家创新体系治理的第四个困境约束。良好的领导决策机构是国家创新治理体系的重要组成部分,需要具有明确的价值导向和具体目标。比如面对科技体系治理难题,有的决策者可以从专家赋能中找到好的创意,有的决策者无法获取有用的决策信息。因此,应建立良好的领导决策机构和完善的专家治理体系,推动国家治理创新。

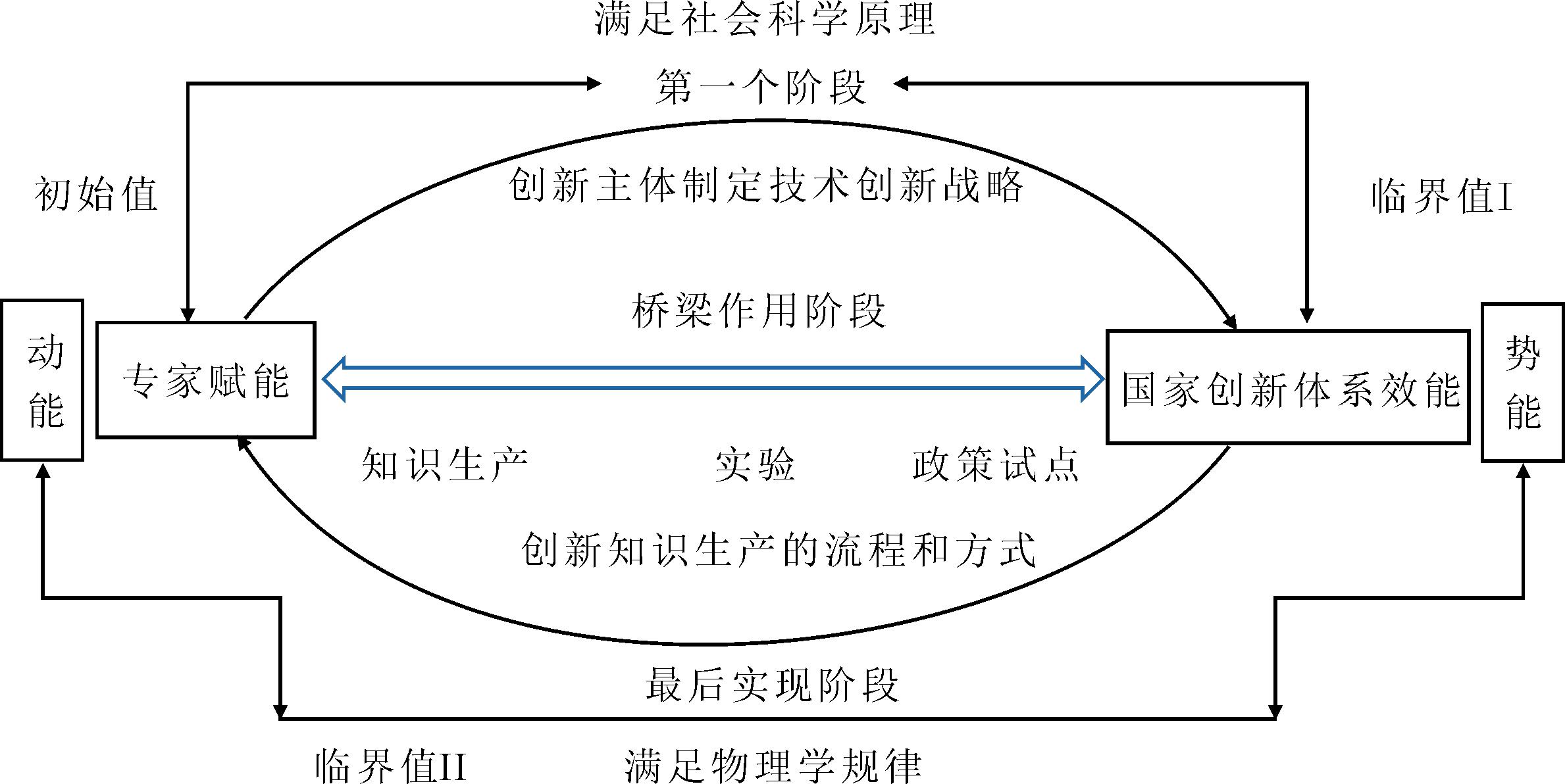

在突发性风险社会背景下,专家面临认知、语言表达、传播和污名化等多重困境(张涛,2022)。其中,专家自身认知水平是最为重要的因素。专家代表专业化知识的运用,但有时专家与特定知识之间也存在间隔。威斯纳(Wisner)[23]描述了城市环境危害的共同起源以及专家与地方知识之间的分裂。专家赋能既代表创造性知识生产的过程,又体现国家创新体系效能的提升过程。但是,随着科学知识的“祛魅”与专家权威的解构,在尊重科学理性的基础上,也要正视科学的不确定性[24]。专家赋能与国家创新体系效能如何实现转化?本文构建分析框架,如图1所示。

图1 专家赋能与国家创新体系效能转化机制分析框架

Fig.1 Analysis framework of the transformation mechanism of expert empowerment and effectiveness of national innovation system

物理学中的动能、势能是可以相互转化的。本研究将专家赋能比作物理学中的动能,将国家创新体系效能比作势能,探讨这两种“能”在专家知识和创新资源的整合与分配过程中如何发生碰撞以及如何融合并相互转化。

第一个阶段(专家正向赋能过程)。专家正向赋能进行能量转化,此时,专家赋能有助于创新主体制定技术创新战略,提高创新体系整体效能。专家赋能可以通过建言献策协助战略层制定技术创新战略,技术型专家可以通过自身掌握的科技知识与资源,完成技术创新、产业升级的数字化转型任务。贾萨诺夫(Jasanoff)在《第五部门》一书中揭示了专家意见在民主体制中的作用[25],这也是专家正向赋能的体现。一方面,通过专家赋能,强化技术创新主体地位,既可以充分发挥专家赋能的自主性和创造性,又可以完善技术创新主体地位,增强创新体系活力,完善国家创新体系效能建设。另一方面,专家赋能应促使利益相关者、专家和公民在各自领域共同参与并相互协助。在国家创新体系的数字化转型过程中,专家赋能具有较为突出的意义,可以加速数字政府、数字乡村、数字服务等一系列数字化转型过程。例如,推进社会治理的数字化转型,既要积极利用数字技术赋能社会治理,提取更多认知性知识,也要重视发挥治理主体的主观能动性,应用更多实践性知识(颜昌武,2022)。但不论是认知性知识还是实践性知识,其体现的核心内容都是专家赋能作用的结果。在此情境下,专家赋能可以转化为国家创新体系效能。

第二个阶段(桥梁作用阶段)。作为一种具有人格化的知识生产行为,专家赋能可以与公共政策试点相互作用,并搭建专家知识与政策形成之间的桥梁。专家正向赋能自身所代表的能量抵达临界值Ⅰ,专家正向赋能将能量转化为国家创新体系效能(知识转化成具体政策),此时,国家创新体系效能开始提升。在专家正向赋能过程中,专家对知识进行归纳总结,通过被政府部门采纳,转化成具体政策。这说明要实现知识的广泛传播,必须突破国家创新治理困境,充分发挥善治的作用。专家赋能作为一种具有人格化的知识生产行为,可以为政策试验提供事实依据。知识生产行为与公共政策试点之间形成循环和互动,并搭建专家知识与政策形成之间的桥梁。国家创新体系建设通过专家赋能为政府相关部门建言献策,合理调配资金、知识资源等,充分发挥专家赋能在国家创新体系中资源分配的调节作用。专家赋能通过表达学术话语权实现国家创新体系建设中的资源分配与整合,其实质是最大程度发挥善治的作用,促进科技向善。一方面,专家赋能这种具有人格化的知识生产行为,可以通过开展公共政策实验,作为公共政策试点,最终加以推广实施,推进国家创新体系效能提升;另一方面,国家创新体系效能可以通过公共政策试点开展社会科学实验,丰富已有知识和专家资源,提升专家赋能的力量。

第三个阶段(最后实现阶段)。国家创新体系效能作用于专家赋能与知识生产行为,国家创新体系效能所代表的能量抵达临界值Ⅱ,国家创新体系效能将能量反馈给专家正向赋能,此时两方能量相对之前均有提升,形成良性循环机制。首先,国家创新体系通过新型举国体制,促进以使命为导向的创新型知识生产[26],实现自身进步与长远发展。国家创新体系效能则利用和依靠知识生产过程实现自身突破,改进创新知识生产流程和方式,带动数字化产业和数字化服务业发展,促进科学技术与伦理不断进步,为各领域专家提供开阔的实践视野与田野,同时,带动专家理论知识不断升级和改进,丰富专家的专业知识与技能,最终提升专家赋能的力量。其次,专家赋能可以推动国家创新体系治理数字化,助力现代化经济体系建设[27]。科技专家的技术、知识和资源源源不断输送到国家创新体系建设中,推动数字化转型,最终提升国家创新体系效能。最后,在国家创新体系数字化转型中,科技不断发展进步,相关领域专家的科技水平不断提升,丰富专家赋能的方式和功能,最终实现两种“能”的融合与相互转化。总之,专家赋能与国家创新体系效能之间的融合与转化,意味着国家科技力量的强化和国家创新体系效能的进一步提升。

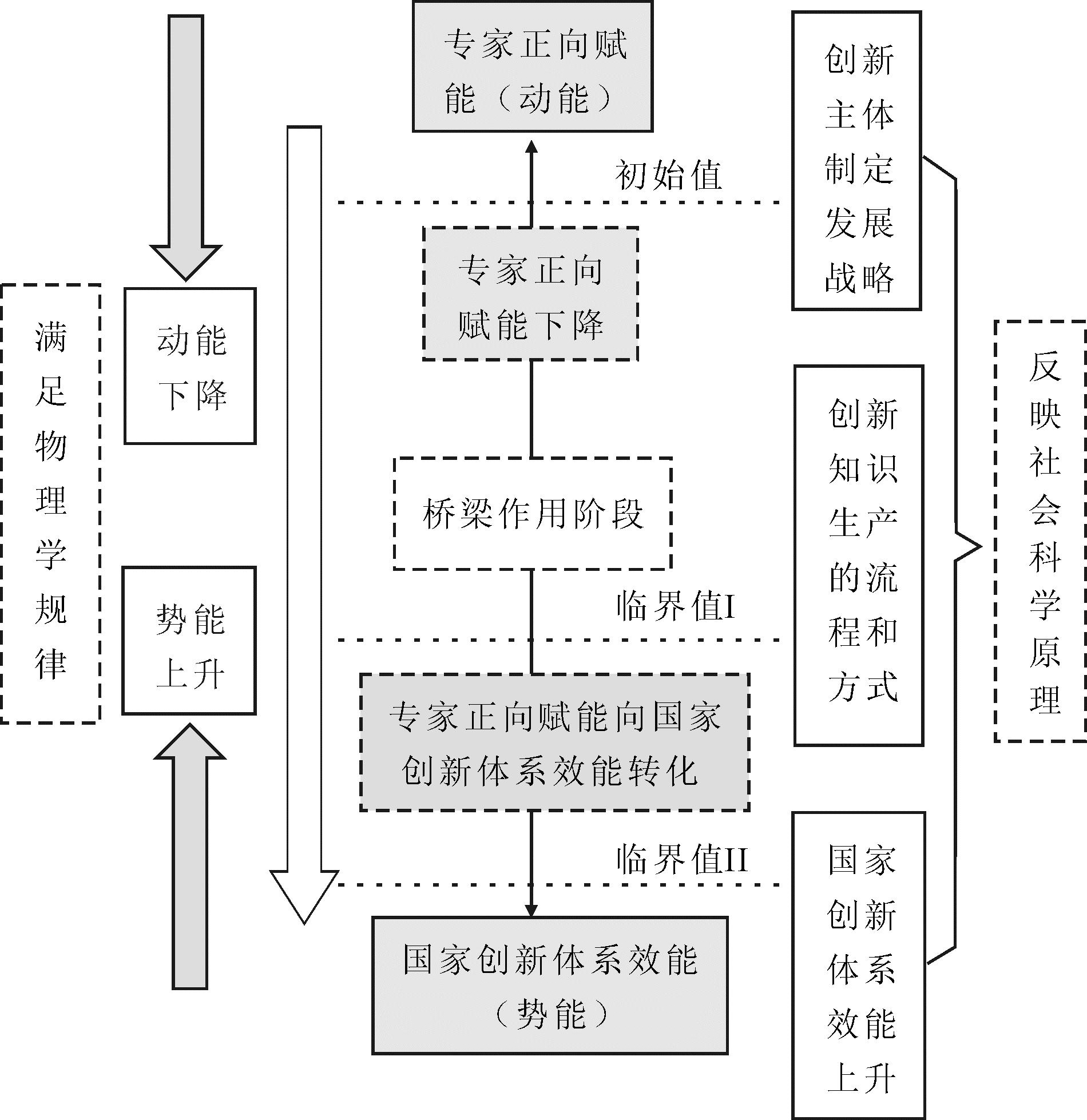

作为资源分配与数字化转型的推动要素,专家赋能将极大地促进政府数字化建设。例如,城市数字治理、智慧城市、数字政府等,都是专家赋能提升国家创新体系效能带来的成果。本研究构建专家赋能与国家创新体系效能相互作用的过程框架,如图2所示。

图2 专家正向赋能与国家创新体系效能相互作用的过程

Fig.2 Interaction process of positive empowerment of experts and the effectiveness of the national innovation system

首先,图2的左半部分满足物理学动势能转化规律。当专家正向赋能(动能)向国家创新体系效能(势能)转化时,专家正向赋能(动能)处于垂直下降过程中,专家正向赋能(动能)自身代表的能量不断减少和下降,而国家创新体系效能(势能)不断增加和上升。

其次,图2的右半部分反映社会科学的基本原理。专家正向赋能为创新主体提供技术、知识和科技支撑等,基于此,创新主体制定相应发展战略。在这一过程中,知识生产和创新共同推动专家正向赋能(动能)向国家创新体系效能(势能)转化,使得国家创新体系效能上升,推动国家创新体系建设。

最后,图2的中间部分处于动态平衡状态,反映专家赋能与国家创新体系效能的转化机制。第一步,专家正向赋能过程:完善专家智库建设,通过知识归纳和整理,实现专家正向赋能向国家创新体系效能转化的前期准备工作,此时,专家正向赋能自身所代表的能量将下降,并准备向国家创新体系效能转化。第二步,桥梁作用阶段:随着国家政策出台带来治理水平的不断提升、国家科技创新政策体系的完善,专家正向赋能将能量转化为国家创新体系效能,国家自主创新能力提升,国家创新体系效能开始增强。第三步,最后实现阶段:随着国家治理体系的现代化,国民素质不断提高,对生活品质与质量的要求不断提升,对专家智库的需求也会增大。

专家正向赋能(动能)与国家创新体系效能(势能)两者之间相互作用,进一步体现了自然科学(此处特指物理学动势能转化的规律)与社会科学的交叉与统一。当然,这也从侧面证明专家正向赋能可以助推国家创新体系效能不断提升。

在国家创新体系效能提升过程中,为充分发挥专家正向赋能作用,实现专家参与的正向能量效果,本文从5个方面提出实现路径。

(1)在参与主体层面,实现政府监管、专家正向赋能和公众参与的多元协同。一方面,多元主体参与治理,形成多方利益的交叉。参与治理主体的多元化,使得利益变得多元化,再加上各部门之间千丝万缕的联系,使得多方利益交叉,给相关治理带来难度。另一方面,依据“经济人”假设,人们普遍具有趋利避害的心理,易造成资源分配不合理。只有抛开趋利避害的心理,才能使得资源分配更加合理,最大限度地调配资源。在参与主体上,政府监管、专家正向赋能和公众参与都必不可少。三方必须通力合作,打造三方多元协同治理机制。首先,政府监管可以最大程度地防止科技伦理问题与事故的发生,保障广大公众的合法权益不受侵犯;其次,专家正向赋能可以为各创新主体提供知识、技术、科技、资源的支持和帮助,实现科技赋能;最后,公众参与可以充分发挥第三方监管的力量,维护公众合法利益。三方协同,共同促进国家创新体系效能提升。

(2)在合法化治理层面,积极推动实现专家献策过程中的法治化。首先,法治化领域的数字化转型在执行过程中存在许多难题,其中,最主要、最核心的因素是权力与权利的界限问题。例如,网络空间刑事司法域外管辖权的数字化转型[28]。网络空间是实体化的司法权力难以掌控的,将其数字化有利于进一步审查。对网络空间刑事司法域外来说,管辖权的数字化转型显得尤为关键。其次,正因为法治化领域数字化转型的核心因素是权力与权利的界限问题,所以各方都要坚持依法治国的理念,这一点在虚拟空间尤其要引起注意。司法权力的数字化转型,实质上是专家正向赋能在科技上的综合运用,最终实现法治化领域的稳步前行。最后,随着国家经济发展,城乡差异日益缩小,但是,城乡之间在许多方面依然存在差异,这给实现专家献策过程中的法治化建设带来难度。一方面,城乡之间存在许多差异,需要相关专家献策促进国家创新基础设施体系建设;另一方面,在调配资金、知识资源与创新资源等方面,国家越来越需要专家献策和发挥积极作用。

(3)在试点与推广层面,打造专家正向赋能基础上的国家创新型试点单位集群。目前国家治理创新体系尚不健全,存在一定漏洞。只有健全国家治理创新体系,实现国家创新体系治理的现代化,才能更好地推动社会发展与进步。首先,在试点中,要打造基于专家正向赋能的国家创新型试点单位集群,通过专家赋能实现国家有关部门与数字化转型企业的合作,构建一批国家创新型试点单位,由点及面,形成国家创新型试点单位集群。其次,在推广过程中,国家要不断调整创新型试点单位相关政策,最大限度释放创新型试点单位的活力与创造性,实现长远发展转型并全面适应社会发展。

(4)在整体性治理层面,化解专家参与制度设计中的破碎化问题。整体性而非碎片式的治理方式,强调专家参与制度的整体性治理,解决专家参与制度中的破碎化问题。首先,专家正向赋能让技术与组织结合在一起,推动城市整体化治理,是一种整体性而非碎片式的数字化转型。其次,可靠的人才团队有利于保障专家正向赋能充分发挥作用,推动治理的数字化转型进程。最后,对于传统制造业企业来说,如何融入数字经济是个难题。通过专家正向赋能,为传统制造业企业带来高新数字技术,促进数字经济与传统制造实体经济的融合,推动传统制造业企业的数字化转型发展。此外,政府适当的补助是必要的,但不能让企业完全依赖政府补助,避免抑制企业自主创新积极性,影响企业长远发展。关于政府补助的详细规划,也有赖于专家参与制度设计中破碎化问题的化解。

(5)在传导路径层面,优化专家赋能与国家创新体系之间的科学化路径。在传导路径层面,借助专家正向赋能与国家创新体系之间的相互作用阶段进行分析。首先,路径一(正向路径):专家正向赋能通过公共政策实验,形成公共政策试点,最终加以推广实施,促进国家创新体系效能提升。其次,路径二(反向路径):国家创新体系效能通过公共政策试点进行社会科学实验,丰富已有专家资源,反过来提升专家正向赋能的力量。此外,“专家失灵”造成专家赋能本身的局限性,会阻碍知识与资源的合理分配,形成专家参与的负向赋能效果。国家可以通过系统的公共政策实验、完善的公共政策试点,实现专家正向赋能与国家创新体系之间的路径优化,并减少或避免专家参与产生负向能量。

第一,从学理溯源来看,本研究通过对专家这一概念进行学理溯源,将专家参与推广到专家赋能,阐述专家赋能实现国家创新体系效能提升的四重约束条件。专家赋能有正负之分,应促使专家参与产生效果为正能量,同时通过制度设计减少或避免专家参与产生负向能量,这是专家赋能的核心问题。关于专家赋能的分析与阐述,为国家创新体系效能提升提供了新的研究视角。

第二,从运行机理来看,专家赋能和国家创新体系效能之间的运行机理主要包括转化机制和相互作用过程两个方面。其中,转化机制体现专家赋能和国家创新体系效能之间存在能量转化的可能性,其实质是自然科学与社会科学的交叉与统一。专家正向赋能和国家创新体系效能类似于物理学中的动能和势能,这两种“能”可以在专家知识和创新资源的整合与分配过程中发生碰撞、融合与相互转化。

第三,从实现路径来看,本研究从5个方面提出建议。在参与主体层面,实现政府监管、专家赋能和公众参与的多元协同;在合法化治理层面,积极推动实现专家献策过程中的法治化流程;在试点与推广层面,打造专家正向赋能基础上的国家创新型试点单位集群;在整体性治理层面,化解专家参与制度设计中的破碎化问题;在传导路径层面,优化专家正向赋能与国家创新体系之间的科学化路径。

本研究探讨专家赋能如何助力国家创新体系效能提升,具有重要意义与价值。专家赋能相关分析为国家创新体系效能提升奠定了理论基础,也为知识和创新的资源分配与数字化转型提供了新的研究视角。

第一,专家赋能进一步扩大赋能理论的研究范畴。赋能是指赋予能量并起到推动发展的作用。为提升专家参与的力量,基于赋能理论,借助数据赋能的理念,将专家参与进一步推广到专家赋能。本研究认为专家不仅是推动“所罗门之宫”构建的重要动因,更是形构“所罗门之宫”的主体之一,既是一种过程变量,也是一种状态变量,体现了专家工具性理性与价值性理性统一作用的两面。

第二,将物理学中动能与势能相互转化的基本原理引入到专家赋能理论中。专家正向赋能和国家创新体系效能之间的运行机理主要包括转化机制和相互作用过程两个方面。专家正向赋能有助于国家创新体系效能提升的最终实现,在此基础上提出专家正向赋能的实现路径,具有一定的理论创新和学术价值。

第三,探索了专家赋能与国家创新体系效能之间的运行机理。专家正向赋能的实质是知识生产和创新共同推动专家正向赋能(动能)向国家创新体系效能(势能)转化,使得国家创新体系效能上升,完善国家创新体系。这反映了自然科学原理与社会科学基本原理的统一性,两者共同推动科技政策发展,进而促进中国式现代化发展。

第四,从5个方面提出实现路径,促进实现专家正向赋能。为专家赋能与国家创新体系效能两者之间的转化,提供了具体的实践思路。

第一,专家作为R&D的人力资本呈现,在经济研究中已经内化,而在管理参与研究中,专家更多体现为专业化管理。由于经济和管理的学术研究结合较为紧密,所以本文对此未作过多区分。

第二,专家赋能相关理论还需要在实践中不断改进和完善。在专家正向赋能得以实现的条件下,国家创新体系效能提升依然受到很多具体实施因素的影响和制约。换言之,专家正向赋能是实现国家创新体系效能提升的一个重要方面,但其它影响因素亦不可忽视。未来可以收集代表性样本数据,通过量化研究进一步开展实证检验,得到更多相关因素之间的关系。

[1] 中华人民共和国国务院.国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)[EB/OL].(2006-02-09)[2022-10-12].http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_240244.htm.

[2] 中华人民共和国科学技术进步法(2021年修订)[M].北京:法律出版社,2021.

[3] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[R].北京:人民出版社,2022.

[4] 冯泽,陈凯华,冯卓.国家创新体系效能的系统性分析:生成机制与影响因素[J].科研管理,2023,44(3):1-9.

[5] 克里斯托夫·弗里曼.技术政策与经济绩效:日本国家创新系统的经验[M].张宇轩,译.南京:东南大学出版社,2008.

[6] 刘翠霞.专家(主义/知识)的终结——公民科学的兴起及其意义与风险[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2018,20(5):32-43,146.

[7] 张云昊.中国公共政策过程中的专家参与机制研究——分析社会学的视角[J].社会学研究,2023,38(1):183-204,229-230.

[8] 弗·培根.新大西岛[M].何新,译.北京:商务印书馆出版社,2012.

[9] 林国荣.培根的“所罗门宫演讲”——科学帝国的政治哲学[J].浙江学刊,2005,43(3):161-168.

[10] 张云昊.政策过程中的专家参与:理论传统、内在张力及其消解路径[J].中国行政管理,2021,32(1):98-104.

[11] 胡重明,喻超.技术与组织双向赋能:应急管理的整体智治——以杭州城市防汛防台体系数字化转型为例[J].浙江社会科学,2022,38(7):59-67,158.

[12] 张云昊.国家治理中的专家阶层:结构属性、整体功能与实现路径[J].自然辩证法研究,2021,37(10):61-67.

[13] 陈海萍.专家参与政府采购决策的规范维度[J].江淮论坛,2018,61(2):113-121.

[14] 谢能重.依法行政考评社会评议中的公众参与和专家评议互补互证[J].广西社会科学,2018,34(3):133-138.

[15] 张学义,郭喨.新冠肺炎疫情中的专家信任及其启示[J].自然辩证法通讯,2022,44(7):94-103.

[16] 胡肖华,龙亮.行政决策专家论证制度的反思与重构[J].吉首大学学报(社会科学版),2017,38(5):95-102.

[17] 李华强,胡冬梅,范春梅.行政区划调整论证专家库的建设现状、问题与优化策略[J].智库理论与实践,2022,7(1):69-77.

[18] 陈如超.专家参与刑事司法的多元功能及其体系化[J].法学研究,2020,42(2):89-107.

[19] 程佳旭,祝哲,彭宗超.重大决策中专家是中立的吗——对京津冀协同发展中专家社会稳定风险感知的分析[J].公共行政评论,2020,13(3):134-151,198-199.

[20] 朱慧玲.专家知识及其政治伦理限度——从新冠肺炎疫情中的专家效应谈起[J].学习与探索,2020,42(9):9-15.

[21] 谢能重,廖逸儿.依法行政考评社会评议:公众参与和“专家”理性[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2018,40(4):161-166.

[22] 周学馨.国家治理现代化进程中的中国老龄社会治理制度创新研究[J].华中科技大学学报(社会科学版),2022,36(3):104-112.

[23] WISNER B.Bridging "expert" and "local" knowledge for counter-disaster planning in urban South Africa[J].GeoJournal,1995,37(3):335-348.

[24] 杨建国.从“技治主义”到知识民主:环境风险决策的范式转型[J].江苏行政学院学报,2022,22(3):104-110.

[25] 陈光.在科学与政策之间——《第五部门》书评[J].科学与社会,2012,2(1):123-125.

[26] 张成岗,王宇航.后常规科学视域下的新型举国体制与科技治理现代化[J].云南社会科学,2022,42(4):28-36.

[27] 韩军徽,李哲.推动国家创新体系治理数字化助力现代化经济体系建设[J].科技中国,2021,26(4):24-27.

[28] 裴炜.网络空间刑事司法域外管辖权的数字化转型[J].法学杂志,2022,43(4):109-128.