The study employs the historical institutionalism analysis method, comparative analysis method, induction and summary method to explore the policy changes, functional orientation and norm configuration of data exchanges in China. First of all, it reviews the historical picture of data exchange policy changes in China. According to the policy supply of data exchanges and the number of institutions established, this study divides the historical changes of China's data exchanges into three stages: the first development period spanned from 2014 to 2017, followed by the cooling-off period of the data exchange from 2017 to 2020, and the third development period began in 2020. From the perspective of historical institutionalism, national macro-systems related to information technology affect changes in data exchange policies. The institutional decision-making bodies of data exchanges are evolving in a delayed direction, and the mutual relationship between norm makers is also strengthened. The transformation of data exchange policies and norms, as well as the policy norms of China's data exchanges, are based on the deepening needs of the country and the public.

Second, this study analyzes the unique attributes of data exchanges from a comparative perspective. By comparing data exchanges with stock exchanges, it is concluded that the internal governance rules of data exchanges should follow the principle of 'object heterogeneity' in data transactions, pay attention to the attribute of 'bundle of rights' of data elements, and integrate the external industry standards of data into the certification mechanism of data exchanges. After comparing data exchanges with data sharing platforms and data service providers, it is stressed that the system configuration of data exchanges should pay more attention to the code of conduct before and during transactions, and its main function is to alleviate the information asymmetry between buyers and sellers of data, and build an interactive trust mechanism based on the information disclosure system. In addition, the norms should legally confirm the independent subject status of the data exchange, guarantee the basic rights of self-discipline management of the data exchange, and standardize the supervision, management and punishment power of the data exchange to members, brokers and other subjects. The governance norms of data exchanges also need to pay attention to the companies′ internal governance structures and procedural norms to prevent any possible moral hazards of the shareholders, board of directors and senior managers.

Finally, on the basis of the aforementioned policy evolution and comparative analysis, this paper proposes a guaranteed mechanism for data exchanges. The legal norms should uniformly position the legal subject status of the data exchange as a public welfare corporate legal person performing self-regulatory functions and provide guiding normative content about corporate governance. Laws and regulations should also specify the functions of shareholders, directors, supervisors, and senior managers of data exchange companies. In terms of data transaction mechanism, it is necessary to establish a complete trading qualification recognition mechanism, provide accurate pricing mechanisms for data products, and address gaps in information disclosure mechanisms. For external governance, China should establish a multi-layered collaborative regulatory framework of 'central-local-industry organization' for the legal protection mechanism of the data exchanges, incorporate diversified governance subjects, enhance social governance capabilities, and focus on resolving governance difficulties from local competition.

数字化转型时代,数据要素已成为推动数字经济深入发展的核心引擎。数据要素的价值实现依赖于流通与利用,而数据交易是促进数据流通并提高其利用效能的主要手段。为适应数据交易市场化、集中化的现实趋向,以数据交易所为典型代表的数据交易平台应运而生并迅速发展。在我国,数据交易所是指供企业或个人依据特定交易规则,将商业数据公开转让至其它主体的集约化场所。据官方统计,截至2022年8月,我国已在26个省份成立40余家数据交易所,平均注册资本超过1亿元。

2022年12月,中共中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(以下简称《数据基础制度意见》),明确将“统筹构建规范高效的数据交易场所”作为数据基础制度建设的重点工作之一。中央文件已针对数据交易所的规范发展作出顶层设计,并且《数据基础制度意见》指出将“出台数据交易场所管理办法,……,制定全国统一的数据交易标准体系”,但是现阶段我国数据交易所的配套制度规范却付之阙如,以数据交易所为对象的治理框架依旧处于真空状态。因此,如何为纲领性文件中的数据交易所蓝图配置有效的制度保障,从而破解数据要素市场中的集约化交易难题,成为理论界亟待回应的现实议题。

在现有研究中,国内学者已对数据交易所的数据权属问题进行研究[1],有学者分析数据服务流动性对场内数据交易的负面影响[2],有学者聚焦数据交易场所内的个人信息保护机制[3],另有国外学者将数据交易中的财产权转移、知识产权合法性以及强制许可等内容置于数据交易所的背景下展开研讨[4]。前述研究成果为数据交易所的制度规范提供了有益参考,但未脱离对数据交易所内部单一机制的研究视角,并且多内嵌于数据交易研究成果中,缺乏对数据交易所制度规范的针对性分析。我国数据交易所发展与运营存在独特的政策驱动因素及历史背景,同时,其功能定位也区别于其它生产要素交易平台和传统数据经纪商,故制度规范既应融入政策导向,又应围绕功能定位予以搭建。因此,本文将首先回顾我国数据交易所政策变迁的历史图景,采用历史制度主义的分析范式阐释其内在逻辑;其次,通过与证券交易所、数据交易平台以及数据经纪商等模式进行比较,廓清数据交易所的基础性功能定位;最后,以政策变迁逻辑与功能定位为基础,探究我国数据交易所的制度配置进路。

2014年底贵阳大数据交易所成立,标志着数据交易所在中国正式起步。截至目前,中国数据交易所发展随着宏观政策变迁,既经历门庭若市的“春日”,也曾遭遇门可罗雀的“寒冬”,整体表现为波浪式的螺旋前进样态。

依据数据交易所政策规范供给与机构成立数量,本文将我国数据交易所发展变迁分为2014-2017年、2017-2020年、2020年至今3个阶段。

1.1.1 2014-2017年:数据交易所的“1.0发展期”

21世纪以来,新一轮信息技术革命与经济社会活动的交汇融合引发数据爆炸式增长,“大数据”概念由此产生[5]。2014年,“大数据”首次被国务院写入政府工作报告,表明大数据发展战略已上升到国家政务层面。2015年8月,国务院发布《促进大数据发展行动纲要》,指出“引导培育大数据交易市场,开展面向应用的数据交易市场试点,探索开展大数据衍生产品交易”。

上述文件发布后,各地区为响应中央建设数据交易市场的号召,纷纷出台相应的地方性政策。例如,贵州省人民政府于2014年发布《贵州省大数据产业发展应用规划纲要(2014-2020年)》,最早提出“建设大数据交换平台与数据交易市场”的省级数据工程规划,而后在贵州省人大常委会通过的《贵州省大数据发展应用促进条例》得到重申。在广东省以及武汉市人民政府发布的大数据产业发展行动计划中,“统筹建设省大数据交易中心”“搭建大数据交易平台”等内容被列为本地区大数据产业重点发展规划项目。

在中央与地方政策的推动下,2015—2017年我国数据交易所迎来爆发性增长,全国各地共有17家数据交易所(中心)成立并运营,其中仅2015年就成立7家。除贵阳大数据交易所外,还成立了武汉东湖大数据交易中心、华中大数据交易所、河北大数据交易中心以及广东深圳的交通大数据交易平台等。

1.1.2 2017-2020年:数据交易所的“冷静期”

在经历前述爆发期后,自2018年起数据交易所迎来机构与交易成交额的“寒冬”。在该阶段内,全国仅有5家数据交易所注册成立,2018—2019年年均只有一家交易所成立。同时,成立于前一阶段的数据交易所面临交易量骤降的困扰。以贵阳市大数据交易所为例,自2018年起,其已不再通过官方渠道公布当年数据交易总量,被外界视为数据交易额骤减的标志性信号。据报道,贵阳市大数据交易所2019年数据交易额约为500~800万元,2020年成交额甚至可能不足500万元[6]。

此阶段数据交易所的低迷发展,依然与法律规范及国家宏观政策密不可分。2017年6月颁布的《中华人民共和国网络安全法》(以下简称“《网络安全法》”)规定,网络运营者不得泄露其所收集的个人信息,并且未经被收集者同意,网络运营者不得向他人提供个人信息。同时,最高人民法院与最高人民检察院也进一步明确侵犯公民个人信息犯罪的司法适用标准。因此,数据交易所无法直接接触个人数据,尤其是涉及个人隐私的数据。在国家政策维度,自2016年工信部发布《大数据产业发展规划(2016-2020年)》后,本阶段内中央层面再未出台与数据交易市场或平台建设相关的规范性文件。

1.1.3 2020年至今:数据交易所的“2.0发展期”

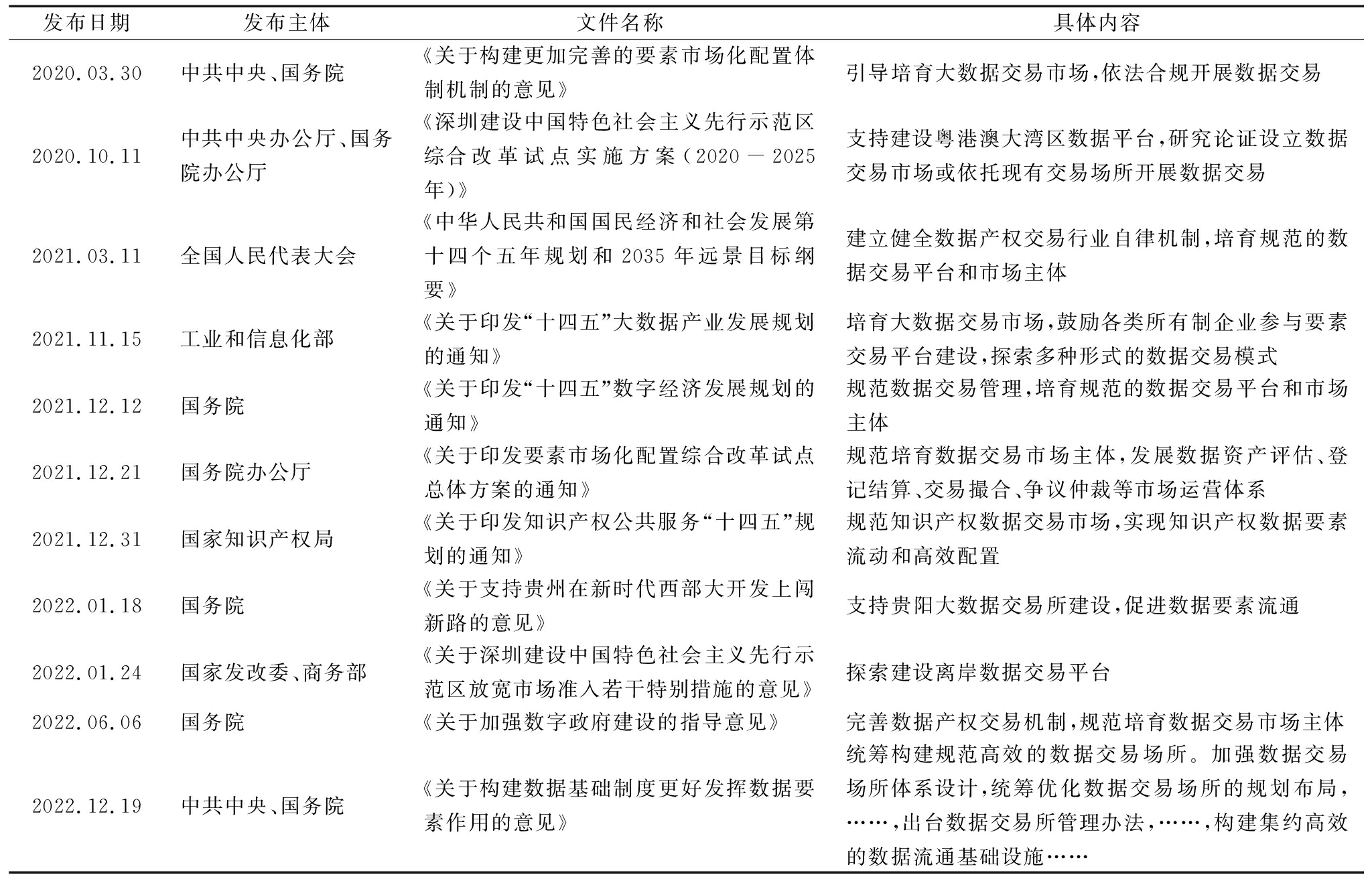

自2020年起,数据交易所在国家政策春风的“沐浴”下步入第二轮高速发展阶段。通过北大法宝检索系统,包括《数据基础制度意见》等纲领性文件在内,本阶段发布的有关“数据交易平台”“数据交易场所”的国家层面规范性文件及司法解释文件多达12项(如表1所示)。从地方层面来看,有关数据交易平台建设的文件更是不胜枚举。据不完全统计,各省市以“数据条例”“数据促进条例”“数据发展条例”等命名的地方性法规达21项,而省市级政府发布的其它规范性文件数量则更加庞大。其中,上海市起草《上海市数据交易场所管理实施办法(征求意见稿)》,并向社会公开征询意见。除规范性文件外,2021年6月正式发布的《中华人民共和国数据安全法》(以下简称“《数据安全法》”)则首次以立法的形式明确提出“国家建立健全数据交易管理制度,规范数据交易行为,培育数据交易市场”,为建设数据交易所的法律保障机制提供了基础规范指引。

表1 2020—2022年涉及“数据交易平台/场所”的规范性文件

Table 1 Regulatory documents involving data trading platforms from 2020 to 2022

发布日期发布主体文件名称具体内容2020.03.30中共中央、国务院《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》引导培育大数据交易市场,依法合规开展数据交易2020.10.11中共中央办公厅、国务院办公厅《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》支持建设粤港澳大湾区数据平台,研究论证设立数据交易市场或依托现有交易场所开展数据交易2021.03.11全国人民代表大会《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》建立健全数据产权交易行业自律机制,培育规范的数据交易平台和市场主体2021.11.15工业和信息化部《关于印发“十四五”大数据产业发展规划的通知》培育大数据交易市场,鼓励各类所有制企业参与要素交易平台建设,探索多种形式的数据交易模式2021.12.12国务院《关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》规范数据交易管理,培育规范的数据交易平台和市场主体2021.12.21国务院办公厅《关于印发要素市场化配置综合改革试点总体方案的通知》规范培育数据交易市场主体,发展数据资产评估、登记结算、交易撮合、争议仲裁等市场运营体系2021.12.31国家知识产权局《关于印发知识产权公共服务“十四五”规划的通知》规范知识产权数据交易市场,实现知识产权数据要素流动和高效配置2022.01.18国务院《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》支持贵阳大数据交易所建设,促进数据要素流通2022.01.24国家发改委、商务部《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》探索建设离岸数据交易平台2022.06.06国务院《关于加强数字政府建设的指导意见》完善数据产权交易机制,规范培育数据交易市场主体2022.12.19中共中央、国务院《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》统筹构建规范高效的数据交易场所。加强数据交易场所体系设计,统筹优化数据交易场所的规划布局,……,出台数据交易所管理办法,……,构建集约高效的数据流通基础设施……

政策环境的推动使数据交易所在本阶段蓬勃发展,截至2022年11月30日,共有19家数据交易所相继成立,包括北京国际大数据交易所、上海数据交易所、深圳数据交易所以及广东数据交易所等。本阶段成立的数据交易所多分布于一线城市及省会城市,分布地域广阔。同时,相较“1.0发展期”的数据交易所,其注册资本更加雄厚,如上海数据交易所有限公司注册资金为8亿元,北京国际大数据交易有限公司为2亿元。

数据交易所宏观政策变迁对分析数据交易所治理规范具有外部指引作用,因而,对数据交易所的变迁逻辑予以系统性剖析,有助于明确数据交易所的功能定位,并为数据交易所治理规范提供有益参考。为详尽解构“是什么构成制度”的外部因素问题,本文采用历史制度主义分析框架,诠释中国数据交易所政策演化路径。

首先,国家宏观制度与社会理念影响政策制度的生成、发展和演变[7],信息技术的突进式发展正革新政府与公众对数据要素的认知。以往被认为仅存在于计算机中的数据概念被不断拓宽,产生“万物皆可数据化”的社会观念。数据要素战略已上升为基础性国家战略,无论是社会生活资源还是经济资源,无不通过数据载体流动。在时间节点上,数据交易所的“1.0发展期”正是处于我国探索大数据战略的萌芽阶段,而“2.0发展期”处于我国数据强国战略发展阶段,且国家在宏观层面提出“要素市场化配置”的社会经济宏观框架,而“冷静期”则是我国政府对包括数据在内的信息技术产业存有疑虑,徘徊于治理政策模式选择的时期。对比同时期的互联网金融政策亦可观之,政府部门对于信息技术产业的政策态度是趋于一致的。

其次,从制度主体的结构上分析,虽然我国数据交易所的政策制度始终以“强制性制度变迁”为主要方式,即自上而下由政府主导推动政策变迁,但其经历从国家层面为核心逐渐转变为“国家+地方”双轮驱动的层次结构变革,整体上呈现中心化到扁平化的转型态势。具言之,“1.0发展期”的数据交易所政策以国务院发布的《促进大数据发展行动纲要》为主导,地方性政策多数是为了重申国家层面的纲领性意见,较少从实质上为数据交易所建设提供行政或规范资源。在“2.0发展期”,地方政府的能动性更强,各地政府不仅通过地方立法的形式为本地区数据交易所建设提供法治保障,而且,以地方国有资本注入的形式直接参与本地区数据交易所设立与管理工作。在地方政府的支持下,数据交易所的资本性质也由民营资本主导转为国有资本控股主导,使数据交易所更加符合公益性质的属性,也为数据交易提供更为稳健的行政背书。

再次,制度主体之间的相互关系促进政策规范转型。地方政府间也存在竞争关系,并长期存在于财税、金融、反垄断等领域[8]。数据资源被列为五大生产要素之一,各级地方政府均已预见数据资源在政务及社会经济中所能释放的价值潜力。同时,行政资源及决策权不断下放至各省、市级地方政府[9]。地方政府具备利用数据资源进行相互竞争的能力,而数据交易所正是地方竞争的主要形式之一。近年来中央对地方下放数据治理权限,设立数据交易所试点,地区之间的数据竞争更加激烈。在此背景下,应予注意的是,若缺乏数据交易资源整合机制,如统一的数据交易定价标准与流转机制等,则地方数据竞争会导致本行政区划或跨省级区域内数据资源分散与割裂,难以形成数据交易资源的“统一大市场”。

最后,从制度政策的利益需求维度来看,我国数据交易所政策规范基于国家与社会公众利益需要而不断深化。在国家层面,建设集约程度更高的数据交易所不仅符合国内数据战略走向,并且是因应全球数据资源愈加集中、跨境数据流动愈加频繁的现实举措。只有设立原始形态的数据交易所,逐步完善数据交易规则,才能为建设国际化数据交易所奠定基础性制度规范。同时,社会公众的能动性也正向推动制度政策发展。目前社会公众对数据交易的需求不断增大,数据交易内容更加多样化、定制化[10]。企业主体希望数据市场满足其需求并降低数据交易成本,而社会公众希冀数据交易市场发展以保障公民个人信息权利为前提。为调和两类主体需求,以政府主导的数据交易所在数据要素市场逐渐占据重要地位,数据交易所有关政策规范亦由此产生,以期有效回应社会主体对数据交易的现实需求。

宏观政策导向与经济社会需求,共同推动我国数据交易所制度规范变迁。因循外部政策固然是数据交易所制度配置的整体方向,但数据交易所的微观机制更需聚焦其自身功能定位,使之在规范数据交易与内部治理的前提下彰显独特性。

设立数据交易所的初衷在于提供集中场所以服务于批量化数据流通需求,故其内部治理机制首先应廓清交易对象——数据的特征属性。作为生产要素,数据特征需通过与其它要素的对比予以揭示,而从“可交易性”维度考量,资本要素应为妥适的参照对象。在资本要素中,有价证券以虚拟形式证明社会主体所持有的资本,并在社会主体间以证券交易形式流通,形成证券交易所。证券交易所即为证券集中交易提供场所和设施、组织与监督证券交易、实行自律管理的法人,其场所性质及功能与数据交易所较为相近。故为界定数据属性特征,将数据与证券置于交易行为下进行比较,廓清数据交易的特质及其对交易场所的特定需求。

(1)定价因素与交易频率差异。在定价因素上,由于数据要素具备可复制性,数据的价值生成依赖于数据加工者投入的实际劳动,故同一数据针对不同使用者或者在不同使用场景下具有不同价值,导致数据定价存在高度不确定性,并决定数据交易的低频特征[11]。相反,证券的价值变化不受持有者或持有场景的影响,更不依靠证券发行者与持有者之外第三人的劳动,其仅受市场供需关系的影响,因此,证券交易所可采用集合连续竞价的高频交易系统撮合证券供需双方。

(2)可交易性认定与延展性差异。数据来源与内容决定数据价格,并且数据产品通常是多种权益的结合,如财产权、著作权等,因此,数据交易更加关注数据要素的合法性认定,如是否侵犯原创作者的知识产权、是否保障公民个人信息权利,以及数据可识别性等。数据的内容弹性产生其形式弹性,以数据为基础的数据衍生品及数字资产已正式进入数据交易所[12]。相较之下,依据《中华人民共和国证券法》第二章,证券的“可交易性”认定更关注同次发行证券的总金额、发行期限以及发行主体经营状况等因素,而不对证券本身合法性进行判断。同时,可交易证券的基本类型是固定的,证券的衍生品难以进入证券交易所。

(3)标准性要求差异。基于数据互操性的需要,在正式发行或交易之前,数据需要满足国家发布的各项数据管理标准,如数据分级分类标准、数据交易类别目录标准以及数据质量评价标准(梅夏英,2022)。此类标准是数据得以进入数据交易市场的基础性前提,否则无法通过数据交易所的形式资格审核。而有价证券的标准性要求较低,仅需满足《中华人民共和国证券法》规定的基本形式要件,并且在证券交易所发行和交易时依然可以变动有价证券的具体形式,如可转换债券。

基于上述特征,数据交易所的内部治理规则设置首先应遵循数据交易的“客体异质性”原则,在明确可交易数据类型的基础上,为特定的数据交易或特定类型数据交易提供差异化的交易保障,如为不同类型数据产品提供差异化定价策略,而非照搬证券交易所的模式,对同类型证券采用相同交易模式。其次,数据交易所治理规则应关注数据要素内容的“权利束”属性(王利明,2022),针对所交易的数据权利组成不同,设置针对性交易规则,引导数据交易主体均衡分配各方权属利益,并注重为个人信息权益提供专属保护机制。最后,应恪守数据标准要求,将数据的外部行业标准融入数据交易所认证机制中,在保障数据交易合规性的基础上制定标准化认证流程,避免不符合标准的数据流入场内进行交易。

数据交易所治理规范所调整的是数据要素在不同使用者之间的交易行为,而同为数据流通的主要类型,数据共享行为也在数据要素市场化进程中承担重要角色。数据共享是指数据的原始提供者或实际控制者对其依法产出或赋值的数据,控制其流转程度和使用范围的行为方式。数据共享与数据交易既相互联系又相互区别,联系在于数据交易的核心问题是解决数据供需不平衡状况,而特定数据要素的供给则依靠数据共享,如央企、国企或大型互联网企业等所控制的具有公共属性的数据。

数据交易与数据共享的区别主要表现为两个方面:第一,两者之间最主要的区别在于数据控制权的转移。在数据共享模式下,数据输出方与数据接收方最终对数据形成联合控制,数据输出方并不丧失对数据的控制权,相反,数据交易的完成则代表数据出让方对数据控制权的灭失,并得到相应的对价。数据共享后会在同一数据上产生多个数据控制者,数据共享平台需要解决数据控制权的分配、再转移以及由此产生的法律责任问题[13]。而数据交易不存在多主体共同控制下的分配难题,在交易行为完成后数据交易所即已完整履行其服务义务。第二,从数据属性上看,共享行为下的数据一般具备公共产品属性,数据公益性是数据共享行为的逻辑起点[14]。同时,数据共享通常存在“一对多”或“多对多”的行为主体结构,数据共享平台主要服务于数据共享的接收方,为其提供多元化的数据信息来源。与之相对,交易行为下的数据以满足受让方特定需求为主,“数据私益性”是贯穿数据交易行为的内在属性,并且数据交易行为通常以“一对一”的模式为主,故数据交易所的设立既是为了满足受让方的数据需求,也是为转让方收集购买数据的意向者。

通过对比数据共享与数据交易,从时间维度来看,数据交易所的制度配置应更加关注交易前与交易进行中的行为规范,如数据产品的入市登记与资质审核、数据产品交付的具体方式等。从流通的数据属性及行为主体分析,可供数据共享接收方选择的数据来源显著多于数据交易受让方的意向数据,并且数据交易能否达成往往取决于交易客体——数据产品是否符合特定需求,故数据交易的信息不对称程度显著高于数据共享,不仅数据交易的受让方对出让方所提供的数据内容处于盲区,而且数据交易出让方对交易完成后自身所能获得的收益也无从知晓。因而,数据交易所与数据共享平台相比,其主要功能宜定位于缓解数据买卖双方的信息不对称局面,这要求数据交易所的内部治理以信息披露制度为基础构造交互信任机制。

统一是数据要素市场的天然属性,数据交易所正是由原本分散的数据交易业务集聚形成的。我国传统数据交易业务主要以数据经纪商为中介,定向撮合数据需求方和购买方达成交易,主要承担委托、居间、保管等职能。此后,在美国等域外市场,数据经纪商(Data Broker)开始突破中介职能,转而通过政府、商业与公共渠道采集数据,并向消费者出售或授权使用原始数据集以及数据增值服务[15]。

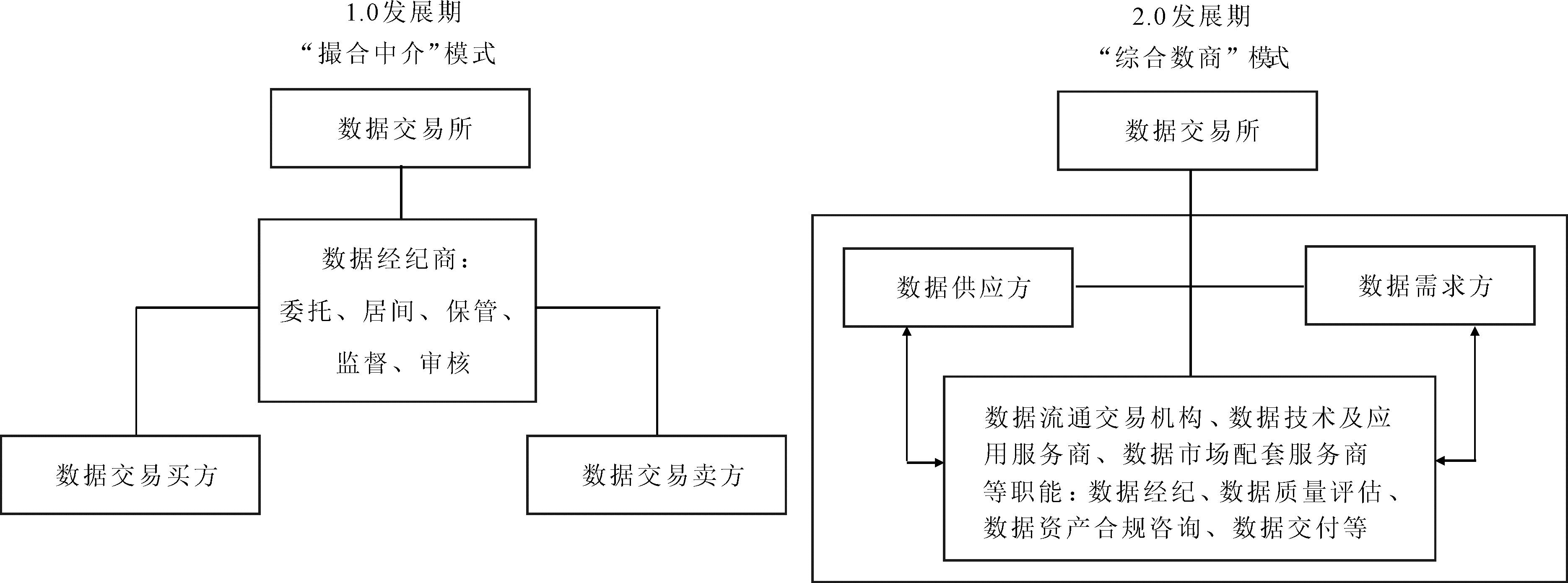

从组成架构来看,虽然数据交易所可被简单视为各类数据交易主体的聚合地,但同时,数据交易所自身拥有独立的主体地位,并由其内部主体的集合性衍生出自律管理组织和营利性组织的双重法律地位。目前,我国数据交易所已从“1.0发展期”的撮合中介模式逐步发展为“2.0发展期”的综合性“数商”模式(见图1),交易所涉主体已拓展至数据合规咨询、质量评估与资产评估等上下游产业[16]。这导致数据交易所的管理对象不再局限于数据交易买卖双方,还需要通过制度规范监督各类主体各司其职,从而发挥数据交易的集约化优势。此外,在数据交易所(中心)有限责任公司内,除前述相关交易主体外,还包括公司股东、高级管理人员以及利益相关者,并且其与外部行政监管部门、自律组织等公共主体也存在密切联系。总之,数据交易所已成为各方社会主体利益的相互叠加,其公共利益属性愈加凸显,数据交易所的主要职能需从传统的营利性转向以自律性管理为主。

图1 中国数据交易所不同发展时期的主要交易模式

Fig.1 Main models of data exchanges in different development periods in China

制度规范需兼顾自律监管权的“权利”与“权力”双重面向,既应从法律上确认数据交易所的独立主体地位,保障数据交易所的自律性管理基本权利,也应规范数据交易所对会员、经纪商等主体的监督、管理和处罚权力,审慎行使由各主体让渡的权利而产生的权力,并不断完善由各利益主体共同订立交易所内部自律规则的程序。同时,鉴于前述公共利益属性,数据交易所内部治理的负外部性影响也随之被放大,故数据交易所治理规范还需关注公司内部治理架构与程序规范,防范公司股东、董事会以及高级管理人员的道德风险,实现商业利益与公共利益间平衡。

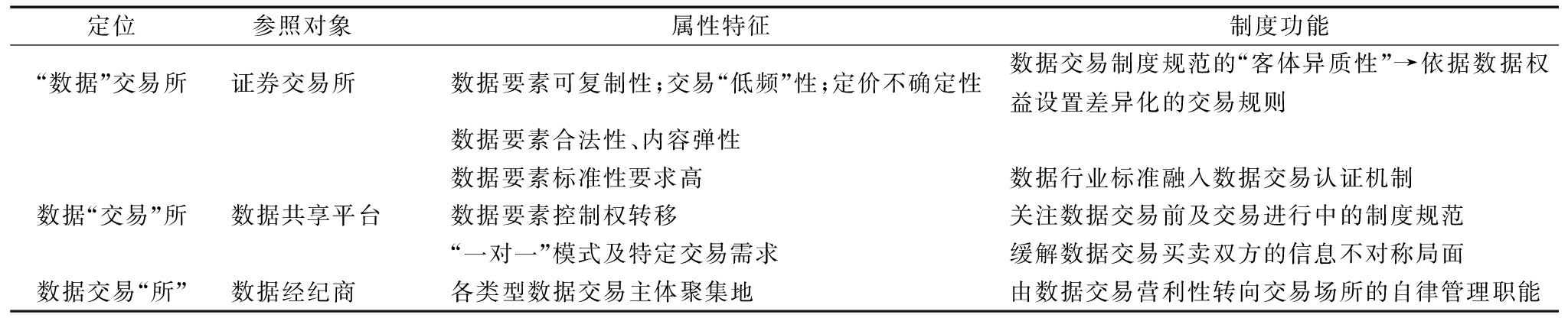

综上所述,基于比较分析视角,对数据交易所的特征属性及对应制度规范的功能定位进行归纳,如表2所示。

表2 数据交易所特征属性与制度功能对照

Table 2 Data exchange characteristics and comparison of norm′s function

定位参照对象 属性特征 制度功能“数据”交易所证券交易所数据要素可复制性;交易“低频”性;定价不确定性数据交易制度规范的“客体异质性”→依据数据权益设置差异化的交易规则 数据要素合法性、内容弹性 数据要素标准性要求高 数据行业标准融入数据交易认证机制 数据“交易”所数据共享平台数据要素控制权转移 关注数据交易前及交易进行中的制度规范 “一对一”模式及特定交易需求缓解数据交易买卖双方的信息不对称局面 数据交易“所”数据经纪商各类型数据交易主体聚集地由数据交易营利性转向交易场所的自律管理职能

我国数据交易所既是宏观政策的缩影,也具备其独特的功能定位,故数据交易所制度规范既应是映照国家与社会需求的“回应型法”,也应是释放数据交易所价值潜能的“能动型法”。在制度内容上,主要应从公共监督机制、数据交易机制以及公司治理机制3个维度,构建我国数据交易所法律规范框架。

确定数据交易所的法律主体地位,是构建数据交易所法律规范体系的基本前提。目前,我国数据交易所的主体地位相关规定呈现分散、凌乱的状态,法律规范也未对其主体地位进行明确界定,进而造成对数据交易所主体地位的认知差异[17]。归纳各数据交易所的公司登记形式可知,我国数据交易所普遍登记为有限责任公司,其控股结构也以国有资本控股为主,例如上海数据交易所、北京国际大数据交易所以及深圳数据交易所等。同时,鉴于数据交易所的公共利益属性愈加凸显,自律管理职能不断增强,法律规范应将数据交易所的法律主体地位统一定位为履行自律职能的公益性公司法人。

明确其法律地位后,公司法人内部治理模式同样需要法律制度供给向导型的规范内容。目前已有相关制度规范开始关注数据交易所的法人治理结构,例如《上海市数据交易场所管理实施办法(征求意见稿)》第十一条规定,“数据交易场所应当依法建立健全法人治理结构,完善议事规则、决策程序和内部审计制度,保持内部治理的有效性”。

除此之外,为兼顾数据交易所的公共利益,相关法律法规还应进一步对数据交易所的公司股东以及董事、监事、高级管理人员的具体职能进行规定。对于公司股东,尤其是控股股东,制度规范可突破股东有限责任的束缚,引入股东加重责任对其予以约束。股东加重责任是指数据交易所的股东存在损害数据交易所或交易主体利益的行为时,其应以超过其投资份额的资金对公司承担责任,具体补充数额以受到的实际损害为限[18]。加重责任制度可有效提高股东监督数据交易所经营活动的主动性,并遏制股东有限责任的负面效应[19]。在董事层面,制度规范可要求数据交易所的董事会成员中除代表股东利益的董事外,还应有董事会成员代表其他利害关系人,以及维护数据交易主体利益的外部董事,以平衡董事会内部的利益分配。而在“三会一层”的治理模式下,保障监事会发挥独立的监督作用至关重要。监管部门可参酌中国证券监督管理委员会制定的《证券交易所管理办法》,从监事会的人员组成、会议召集以及监事会下设的专业委员会等方面,为监事会有效履行监督职能提供具体的制度指引。此外,制度规范还应规定数据交易所高级管理人员任职资格,对其在数据领域的工作经验以及技术经验等提出相应的资质要求,保障其能够履行“勤勉尽责”义务。

数据交易机制是数据交易所制度规范体系中的核心内容。《数据基础制度意见》中亦将“建立健全数据交易规则”作为统筹规范高效数据交易场所的核心内容。基于数据要素的可复制性与其内容的不确定性,以及数据交易结构的特殊性,数据交易机制应分别从交易资格认定、数据产品定价以及信息披露等方面着手,以增进交易互信为基础完善数据交易规则。

3.2.1 交易资格认定机制

数据交易所的交易资格认定机制由主体认定机制、数据认定机制以及登记机制共同组成。主体认定机制的规制对象包括数据交易买卖双方以及数据交易经纪商。由于数据要素的内容特殊性,无论是数据交易双方还是经纪商,均应具备基本的数据处理能力、存储能力及安全保障能力,以完成数据交易的交付流程[1]。针对数据交易买卖双方,主体资格认定机制还应联通中国人民银行的个人征信系统,赋予数据交易所查询相关信息的权力,以初步评判其商业信誉水平。

数据认定机制的主要功能在于数据确权。目前,我国尚未出台统一的数据确权规范或标准性文件,在技术专业程度各异的数据交易所确权系统中,可能出现同一数据在不同确权系统中得到不同结果的情形。因此,在数据认定机制中,制度规范需首先回应数据确权的要素、标准以及流程等基础性问题,并尝试依托工信部已批准设立的数据确权服务平台,构建全国统一的第三方数据确权机构,由其出具权威的数据确权报告。以数据确权结果为依据,制度规范应要求数据交易所审核数据内容的合法性与可交易性,并针对不同来源的数据类型,如自行生产的数据、公开收集的数据或授权运营的数据等,设置差异化的数据合法性审查标准。

登记机制是交易资格认定的最后环节。我国制度规范应强制数据交易所设置独立的数据登记中心,记载数据产品与数据交易主体相关信息,如数据产品的原始权利人、转让方及买受人、确权情况、交易日期,以及数据交易双方的信誉评级、数据经纪商的资质认证等内容,并向合格的数据交易主体发放数据登记凭证。同时,登记机制还应关注数据交易所的跨境数据交易,针对跨境数据产品或外籍数据交易主体的登记制定详细的程序规则,为探索构建国际化数据交易所奠定制度基础。

3.2.2 数据产品定价机制

数据产品准确定价是满足数据交易双方合意的前提,也是避免价格歧视的重要预防手段。数据产品定价与数据使用场景高度相关,故如何实现数据交易所的数据产品定价监管与数据产品定价灵活性之间的平衡,是数据交易所定价机制需考量的核心议题。

对此,法律规范可对数据产品的定价机制作出原则性规范,强调数据产品定价应遵循“真实性、公平性、匹配性、特定性”的基础原则。由数据交易所根据场内交易数据产品的类型及其使用场景实施差异化定价策略,并采用“参考价格+撮合议价”的形式确定数据产品价格[20]。此种定价模式不仅可以减少数据交易双方的协商成本,提高定价效率,而且可以避免因信息不对称造成数据产品价格畸高或畸低,保障数据定价的公平性。

在具体制定参考价格区间时,数据交易所可在内部交易规则中进一步明确数据产品定价的纵向与横向参考机制。纵向参考机制是指数据交易所可根据此前同类型或相同使用场景下的数据历史交易价格制定参考价格区间,横向参考机制则是数据交易所可依托行业协会,参考其它数据交易所对本类型数据的交易价格范围。数据交易双方主体可在数据交易所给定的参考价格区间内开展协商议价,最终价格亦可作为数据交易所下一批次数据交易的参考成交价。

3.2.3 信息披露机制

信息披露机制是解决数据交易双方互信问题的有效途径。数据交易所可通过设置信息公告栏的形式,对数据产品的权属、来源、数据质量以及数据交易主体的资质认定等信息予以全面披露,以便数据交易主体在充分知悉数据产品具体情况以及交易对手方资质的前提下进行交易,降低数据交易市场的信息不对称性。在基础数据披露之外,数据交易所还应通过信息披露制度联结外部监管部门与内部交易所会员,行使其自律管理职能。具体而言,数据交易所应在数据交易结算完成后汇总编制监管报表,定期向行政部门上报数据,协助行政部门完善数据交易基础统计工作。同时,数据交易所还应对数据交易主体报送的数据产品属性以及交易情况进行监督,审查信息完整性与真实性。对此,制度规范需赋予数据交易所一定的监管权限,例如撤销报送虚假信息的数据交易主体的资格认证,或在特定时间内暂停该数据交易主体的交易权限,并对数据交易的虚假信息披露行为及其处罚决定进行公示。

在外部治理维度,我国数据交易所的法律保障机制应建立“中央—地方—行业组织”多层协同式的监管框架,纳入多元化治理主体,增强社会治理能力,并着重化解数据交易所治理中的地方竞争难题。

2023年中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,将数据管理职能统一划归国家数据局,延续由中央主导数据基础制度规范的传统。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设,结束此前数据管理归网信办但备案机关为证监会的离散状态,为后续数据交易制度规范的出台奠定了主体基础。同时,由于数据交易所并非仅由单纯的数据要素流通所组成,在2.0发展期的“综合数商”模式下,数据交易相关利益群体的广泛性决定数据交易所的监管无法仅由国家数据局单独完成。因此,在中央层面应设置以国家数据局为核心,商务部、国资委、发展和改革委员会、质量技术监督局以及国家金融监督管理总局等行政机构共同组成的协同治理框架,对数据交易所实行全周期、立体式的监管。除行政机构外,人民法院、仲裁机构也应围绕数据交易的典型案例出台相应的司法解释与仲裁指南,为规范数据交易秩序提供纠纷解决机制的指引。

除中央层面的协同监管外,地方政府对本地区数据交易所的监管以及地方与中央之间的监管权分配也应受到制度规范的关注。我国数据交易所在个别地区或区域内呈现高度集聚的状态,这不可避免地产生同地区或区域内数据交易所竞争,故地方性制度规范应聚焦数据交易所的反垄断、反不正当竞争规制,避免形成地方“数据垄断”,保障数据要素在区域市场内有序流通。此外,在地方与中央的监管权分配上,数据交易所的制度规范应倾向于给予地方政府更多自主规制权,原因在于地方数据交易所具有本地数据交易特色及其历史基础,地区数据交易所发展定位亦由地方政府制定,故倾斜性赋予地方政府监管权有助于提高规制的针对性。

制度规范不仅需完善数据交易所的行政监督体系,还需发挥行业协会的自律管理作用。目前,我国中央与地区的数据行业协会、互联网行业协会等自律组织,其内部规制权缺乏独立性,组织的自律规章通常是行政规范的重述或补充,会员机构的参与程度较低。同时,基于依赖行政执法的惯性思维,此类行业协会对会员机构的惩罚手段也十分匮乏,难以执行有震慑效应的治理措施[21]。因此,应通过供给制度规范,提高互联网、数据行业组织承担数据交易所治理职能的独立性,通过规范授权赋予互联网、数据行业组织适当的自律性监管权力,通过构建内部评估机制并重点补足行业惩罚措施,提升集体行动的约束性。在数据交易所集聚的华中地区、长三角地区与华北地区,可通过制度规范鼓励数据交易所成立地域性的行业自律组织,通过组织内部制定行业规范、行业标准,规范区域内数据交易所经营秩序。

综上所述,我国数据交易所制度配置应形成以数据交易机制为核心,以内部公司治理机制与外部公共监督机制为“两翼”的规范体系(见图2),保障数据交易所平稳、规范运行。

图2 中国数据交易所制度配置与保障机制

Fig.2 Legislative configuration and guarantee mechanism of data exchanges in China

我国数据交易所在宏观政策的指引下正处于高速发展时期,培育数据交易市场的目标正逐步实现,规范数据交易市场的进程也应齐头并进,为数据交易所平稳、有序发展提供制度保障。回顾我国数据交易所政策脉络,“国家+地方”的复合型政策制定主体模式已初步形成,地方政府在支持数据交易所发展的同时也产生了数据竞争。从社会主体视角来看,数据交易所政策演进正是为了回应社会公众与企业的利益需求。数据交易所的功能定位区别于证券交易所、数据交易平台与数据经纪商,其制度规范应关注数据要素内容的合法性、数据交易合同订立前的多元资质认证,并强调“公共利益属性”所衍生的内外部制度供给。因此,我国数据交易所制度规范应以数据交易机制为核心,构建交易资格认定机制、数据产品定价机制以及信息披露机制,保障数据交易所规范运行。同时,制度规范还应以内部公司治理机制与外部公共监督机制为辅助,肯认数据交易所的法人主体地位,合理配置公司治理架构,构建外部协同的公私协同式监督机制,为数据交易所提供法治化的外部制度环境,推动数据要素市场规范化、制度化建设。

[1] 杨力.论数据交易的立法倾斜性[J].政治与法律,2021,27(12):2-11.

[2] 林洹民.个人数据交易的双重法律构造[J].法学研究,2022,44(5):37-53.

[3] 苗泽一.数据交易市场构建背景下的个人信息保护研究[J].政法论坛,2022,40(6):55-65.

[4] LOHSSE S. Trading data in the digital economy: legal concepts and tools[M]. Nomos/Hart, 2017:100-105.

[5] MARR B. Big data in practice: how 45 successful companies used big data analytics to delivery extraordinary results[M]. Wiley, 2016:64.

[6] 罗曼,田牧.理想很丰满 现实很骨感 贵阳大数据交易所这六年[N].证券时报,2021-07-12(01).

[7] BINDER S A. The Oxford handbook of political institutions[M]. Oxford:Oxford University Press,2006:26.

[8] 杨振.高质量发展导向下地方竞争秩序规范与制度选择[J].经济体制改革,2020,37(3):12-17.

[9] 宋林霖,李广文.“放管服”改革的治理意蕴及其走向[J].中国行政管理,2022,37(8):6-12.

[10] 李雅男.数据保护行为规制路径的实现[J].学术交流,2018,24(7):65-72.

[11] 丁晓东.数据交易如何破局——数据要素市场中的阿罗信息悖论与法律应对[J].东方法学,2022,15(2):144-158.

[12] 范文仲.数据交易所的定位和发展路径[J].中国银行业,2022,10(6):10-13.

[13] 金励,周坤琳.数据共享的制度去障与司法应对研究[J].西南金融,2020,39(3):88-96.

[14] 陈兵,顾丹丹.数字经济下数据共享理路的反思与再造——以数据类型化考察为视角[J].上海财经大学学报,2020,22(2):122-137.

[15] KUEMPEL A. The invisible middlemen: a critique and call for reform of the data broker industry[J]. Northwestern Journal of International Law &Business, 2016, 36(1): 207-234.

[16] 高少华.上海:释放数字红利 形成“数商”新业态[N].经济参考报,2022-01-13(05).

[17] 张敏.交易安全视域下我国大数据交易的法律监管[J].情报杂志,2017,36(2):127-133.

[18] MACEY A R, MILLER G P. Double liability of bank shareholders: history and implications[J]. Wake Forest Law Review, 1992, 27(1): 31-62.

[19] 周昀,姜程潇.关键数据处理机构的数据治理结构[J].法学杂志,2021,42(9):42-52.

[20] 黄倩倩,王建冬,陈东,等.超大规模数据要素市场体系下数据价格生成机制研究[J].电子政务,2022,19(2):21-30.

[21] 石佑启,陈可翔.论互联网公共领域的软法治理[J].行政法学研究,2018,18(4):51-60.