However, a review of existing literature reveals that scholars have conducted extensive research on the manipulation of research and development (R&D) in listed companies, as well as on corporate and innovative cultures. Particularly in the study of R&D manipulation, although scholars have explored its impact on R&D manipulation from the perspective of ethical culture, they mainly focus on the moral aspect of ethical culture while lacking exploration of the influence of a cohesive innovative culture and an innovation-driven perspective on R&D manipulation in listed companies. In the study of corporate innovative culture, existing research mainly considers the impact of innovative culture on enterprise innovation input and output, while lacking relevant literature to explore the "pseudo-innovation" behavior of R&D manipulation in enterprises under the influence of innovative culture.

This study conducts an empirical test on the relationship between corporate innovation culture and R&D manipulation using panel data from Chinese A-share listed companies from 2015 to 2021. There are 22 363 sample observations obtained after screening. To test the overall effect of corporate innovation culture on the R&D manipulation of the dependent variable, this study constructs a Logit regression model for testing. It has been found that corporate innovation culture can significantly reduce the probability of R&D manipulation by listed companies. Moreover, this relationship is achieved by improving the product market competitiveness of listed companies and reducing the likelihood of financial difficulties. Further research has also found that in samples of private enterprises, high-tech enterprises, and companies with higher management shareholding ratios, no internal control deficiencies, no annual report inquiry letters received and higher media attention, the inhibitory effect of innovation culture on corporate R&D manipulation is more significant.

The main research contributions of this study are threefold. First, for the first time, this study examines the relationship between innovation culture and research and development manipulation, expands the research on the governance effect of innovation culture and the influencing factors of corporate research and development manipulation, and explains the impact of innovation culture on corporate research and development manipulation mechanisms. Second, by demonstrating the universality of corporate research and development manipulation, it provides corresponding empirical evidence for regulatory authorities to strengthen the approval and supervision of high-tech enterprises in order to reduce the behavior of corporate research and development manipulation, promote substantive research and development innovation in listed companies, and promote high-quality development of enterprises. Third, by testing the heterogeneity of corporate characteristics and internal and external corporate governance, it provides corresponding references for listed companies in the arrangement of internal and external governance so as to fully exert the cohesion and initiative of corporate innovation culture.

中共十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》(以下简称《决议》),将“坚持开拓创新”作为中国共产党百年奋斗积累的十大宝贵历史经验之一,明确指出创新是一个国家、一个民族发展进步的不竭动力。越是伟大的事业,越充满艰难险阻,越需要艰苦奋斗,越需要开拓创新。近年来,为了鼓励企业技术变革与创新,不断促进企业高质量发展,我国出台了一系列税收优惠政策。自1996年首次实施研发费用加计扣除政策以来,2018年和2021年国家税务总局逐步提高了上市公司研发费用加计扣除比例。2016年,科技部、财政部和国家税务总局联合修订和印发的《高新技术企业认定管理办法》(后文简称《管理办法》),对高新技术企业减按15%缴纳企业所得税。在竞争日趋激烈的环境中,企业研发操纵行为频频发生。例如,2020年4月8日上海证券交易所发布的上证公监函(〔2020〕0025号文件)显示,2019年正川股份将部分生产成本归类至研发费用,致使其2019年半年报虚增研发费用843.62万元。因此,为维护税收优惠的公平性,亟需探究如何抑制上市公司研发操纵行为这一问题。

梳理现有文献发现,高管学术背景和海外背景能够有效抑制上市公司研发操纵行为(苑泽明等,2020;丁潇君等,2020)。然而,创新文化作为企业创新发展的内在驱动力[1-2],能否有效防范上市公司进行研发操纵的“伪创新”行为?现有相关文献未基于创新文化视角探究其对企业研发操纵的影响。事实上,企业对创新文化的重视程度提升,能够向外部利益相关者传递积极信号,有利于企业提升产品市场竞争力(白彦壮,2016),进而缓解融资约束(肖忠意等,2021)。由此,产品市场竞争和融资约束导致的财务困境能否成为创新文化对企业研发操纵的影响机制?

由此,本文基于产品市场竞争与财务困境两个角度揭示企业创新文化对研发操纵的影响机理。本文的主要研究贡献如下:第一,考察创新文化与研发操纵的关系,拓展创新文化治理效果研究以及企业研发操纵影响因素研究,进一步揭示创新文化对企业研发操纵的影响机理。第二,通过展示企业研发操纵行为的普遍性,为政府部门加强高新技术企业认定与监管提供相应的经验证据。第三,通过公司特征与公司治理异质性检验,为上市公司在内部外治理安排方面提供参考,以期发挥企业创新文化的凝聚作用,抑制研发操纵,从而促进上市公司高质量发展。

《管理办法》实施后,为了达到认定标准,上市公司“有意”将研发投入控制在比标准值略高的范围内。这种操控行为既是非高新技术企业为了获得高新技术企业认定资格而“有意”为之,也是高技术企业为了达到《管理办法》的考核要求,以及维系高新技术企业资格而“有意”为之。杨国超等[3]最先对研发操纵进行界定,将研发投入与营业收入的比值控制在《管理办法》认定标准临界值之上0.5%或1%以内的行为定义为研发操纵行为。这种研发操纵行为可以帮助上市公司享受低税率以及提高加计扣除数额的税收优惠(王春元,2017),获得更多政府补助(彭若弘和崔藤予,2020),实现管理层“别样”资源配置效果(万源星等,2020)。有学者采用模型估计上市公司正常研发支出,将其与实际研发支出进行对比,以此评估企业研发操纵行为[4],而这种研发操纵行为往往强调研发支出盈余管理。需要指出的是,无论采用哪种方法衡量上市公司研发操纵,都充分体现出研发操纵是企业为了追逐更多利益或剩余价值而“有意”为之。程玲等(2019)认为,当面临较高融资约束时,为了获得更多税收优惠,提高自身盈利水平并缓解融资约束,企业倾向于实施研发操纵行为;徐成凯等(2020)认为,随着私募股权不断注入,企业对税收优惠更加敏感,更可能进行研发操纵。

也有学者认为,如果企业刻意追求和实施研发操纵,不仅不会对企业创新绩效产生正向影响[5],反而可能对企业高质量发展产生负面影响[6],甚至会扰乱税收优惠的公平性[7]。但鲜有学者对如何抑制上市公司研发操纵这一问题进行探究。苑泽明等(2020)研究发现,高管学术经历能有效抑制上市公司研发操纵行为;丁潇君等(2020)研究发现,具有国际背景的董事能够有效抑制上市公司研发操纵行为。上述文献基于公司治理视角展开,尚未探究创新文化对企业研发操纵的影响。创新文化是企业创新发展的力量源泉,有助于上市公司探究未知领域[8]。当上市公司对创新文化足够重视时,就能够充分发挥创新文化的凝聚功能,加大研发投入力度(Lumpkin &Dess,1996),从而提高自身创新绩效(李京勋和郑润坤,2021)。

本文基于企业创新文化视角,探究其对企业研发操纵的影响,进一步揭示两者间的作用机理,以期丰富研发操纵影响因素研究以及企业创新文化经济后果研究。

1.2.1 企业创新文化对研发操纵的影响

企业文化是指企业员工间形成一致认同感的行为规范[9],对企业投资决策和战略具有重要影响。企业创新文化本质上属于企业文化,相较于其它文化,它更加注重企业新产品、新工艺和新资源开发、创新及实验的组织导向(Li &Lee,2015)。企业创新文化具有一定的渗透性,能够激发员工创新行为并促进组织间协同创新,进而促使员工形成对企业创新行为及价值的认同感。因此,当创新文化渗透到企业并得到足够重视时,可以激发企业创新发展的内在动力,抑制企业研发操纵的“伪创新”行为。

首先,创新文化具有较强的创新驱动力。相较于其它企业文化,企业创新文化具有复合性、传递性和变迁性等特点,注重企业创新方面的价值认同。因此,创新文化的复合性特点使其能够在凝聚员工个体和组织创新意愿、达成创新发展共识中发挥作用(王成刚和石春生,2018)。创新文化的传递性能够促进企业创新观点、知识在员工间传递,保留共同创新意识的同时,提高创新信息传递效率并降低信息交流成本,从而抑制个体或组织研发操纵行为。创新文化的变迁性明确了创新过程并非静止不动,而是处于不断变化中。因此,当创新知识被其它企业识别或学习时,企业需要推动技术创新发展,进而抑制研发操纵行为。

此外,企业创新发展可能反哺创新文化建设,实现创新文化驱动创新发展的良性循环。具体而言,当企业通过创新发展获得较高的创新绩效时,就能获得更多经济利益(李京勋和郑润坤,2021)。随着市场占有率与盈利能力提升,企业拥有足够资金和实力推动创新文化建设,实现创新文化驱动创新发展的良性循环,从而抑制研发操纵行为。基于此,本文提出如下假设:

H1:创新文化能够抑制企业研发操纵行为。

1.2.2 产品市场竞争的中介效应

随着进入市场的企业数量增加,市场竞争加剧。上述市场竞争往往是企业产品价格竞争,会导致产品市场占有率降低,单位成本提高,从而导致上市公司盈利水平下降[10]。因此,企业要想增强产品市场竞争力,一个方法是提高市场占有率,通过薄利多销方式稳住市场,另一个方法是通过创新降低单位产品成本或提高产品性能。前者操作难度较大,后者是值得提倡的做法,但需要创新文化加持。

因此,当创新文化渗透到组织中时,企业制造工艺得以优化,产品成本得到有效控制,有助于企业降低产品成本[11]。此外,创新文化能够推动企业新工艺、新技术和新设计应用,满足消费者需求,从而帮助企业获得更高的市场占有率[12]。

然而,当产品市场竞争力显著提升时,上市公司拥有较强的市场竞争力,现金流增加,其研发操纵的必要性降低[13]。当上市公司具有较高的市场占有率时,为了维护当前声誉,上市公司不会轻易实施研发操纵行为,增加自身被违规处罚的风险。因此,从研发操纵行为的必要性和上市公司声誉角度看,随着上市公司产品市场竞争力提升,企业研发操纵行为能够得到有效控制。基于此,本文提出如下假设:

H2:创新文化能够促进企业产品市场竞争力提升。

H3:产品市场竞争力在创新文化对企业研发操纵影响过程中发挥中介作用。

1.2.3 财务困境的中介效应

财务困境是指上市公司出现破产、清算和特别处理等状态或相关风险[14]。之所以出现财务困境,既可能是过高的财务杠杆导致上市公司债务融资形成“泡沫”,进而加剧上市公司破产清算风险,也可能是上市公司因剩余收益下降而提高融资约束程度,最终导致资金断裂[15-17]。当创新文化渗透到企业中时,企业“造血功能”得到改善,盈利状况好转,出现破产清算的可能性降低。随着创新文化渗透,企业经营状况好转,企业偿债能力显著提升,融资机构愿意对企业进行更多债权或股权投资[18]。因此,企业融资约束问题得到缓解,企业出现财务困境的可能性降低。

上市公司财务困境得到解决后,自身“造血功能”改善,融资约束问题得到解决,非正常投资行为会逐渐减少,投资效率得以提升[19]。因此,企业创新投资能够发挥良好的驱动作用,受创新文化“加持”,企业研发操纵的可能性就会降低。基于此,本文提出如下研究假设:

H4:创新文化能够降低企业出现财务困境的可能性。

H5:财务困境在创新文化对企业研发操纵影响过程中发挥中介作用。

由于《管理办法》于2016年1月1日开始实施,本文选取2015年之后的数据作为研究样本,即选取2015—2021年沪深A股上市公司数据作为研究样本。创新文化、研发投入、媒体关注和问询函相关数据来源于CNRDS数据库,其余数据主要来源于国泰安数据库,缺失数据通过手工搜集获得。为了提高结论的科学性,本文按照以下标准对样本进行筛选:第一,剔除金融保险类样本公司;第二,剔除ST或PT类样本公司;第三,剔除数据不全的样本公司。此外,本文对所有连续变量进行1%和99%的双侧缩尾处理。最终,本文获得22 363个样本观测值。

2.2.1 被解释变量

研发操纵(MBB05)。现有研究对研发操纵的衡量方法如下:其一,采用回归模型估计上市公司异常研发费用,以此评估上市公司研发操纵行为,但这种衡量方法难以评估研发费用的有意“操纵”行为。其二,采用上市公司是否为了维持或成为高新技术企业,而将研发投入比控制在《管理办法》规定门槛值上浮不超过0.5%(或1%)的虚拟变量进行衡量。《管理办法》规定,公司研发投入只有达到相应比例才能申报并通过认定成为高新技术企业。其中,最近一年营业收入小于5 000万元的企业,研发投入与营业收入的比值不得低于5%;最近一年营业收入大于等于5 000万元且小于2亿元的企业,研发投入与营业收入的比值不得低于4%;最近一年营业收入大于等于2亿元的企业,研发投入与营业收入的比值不得低于3%。基于此,参照杨国超等(2017)的做法,本文采用研发投入与营业收入之比是否超过临界值0.5%的标准衡量研发操纵:当研发投入与营业收入之比超过临界值0.5%时,赋值研发操纵(MBB05)为1,否则研发操纵(MBB05)取值0。营业收入小于5 000万元的企业样本数量较少,故本文剔除此类样本。此外,本文采用是否超过临界值1%重新定义研发操纵(MBB10),以此进行稳健性检验。

2.2.2 解释变量

创新文化(IC)。目前,鲜有文献从定量角度探究企业创新文化,而企业文化传播路径较为多样化,如年度财务报告、图书、报纸、官网和公众号等都能成为企业传播文化的形式或媒介。企业年报文本信息含量较高,能较好地传播企业创新文化。因此,参照肖忠意等[20]、李岩琼和姚颐[21]的研究方法,本文以企业年度报告中的企业创新要素相关关键词总数量衡量企业创新文化。创新要素相关关键词包括R&D、创新、创造、发明、工艺、技术、开发、科技成果、科技投入、科研、软件、设计、实验、实用新型、试验、新产品、新项目、新业务、研发、研究、研制、预研、知识产权、专利和资本化共25个创新关键词。本文将创新要素相关关键词总数量除以100后的数值作为企业创新文化(IC)的代理变量,该数值越大,表明企业对创新文化的重视程度越高。为了提高实证结果的可靠性,在稳健性检验部分,本文采用不包括表头在内的创新要素相关关键词总数量除以100后的数值(IC1)对企业创新文化(IC)进行衡量。

2.2.3 中介变量

(1)产品市场竞争(PCM)。参照贾军和魏雅青[22]的做法,本文构建勒纳指数衡量企业产品市场竞争。勒纳指数=(营业收入-营业成本-销售费用-管理费用)/营业收入,该比值越大,表明企业在产品定价或者成本控制方面的自主能力越强,企业产品市场竞争力越强。

(2)财务困境(ZSCORE)。参照高梦捷[23]的做法,本文采用国泰安数据库ZSCORE模型中的Z指数衡量上市公司财务困境。该指数越大,表明上市公司风险越低,出现财务困境的可能性越小。

2.2.4 控制变量

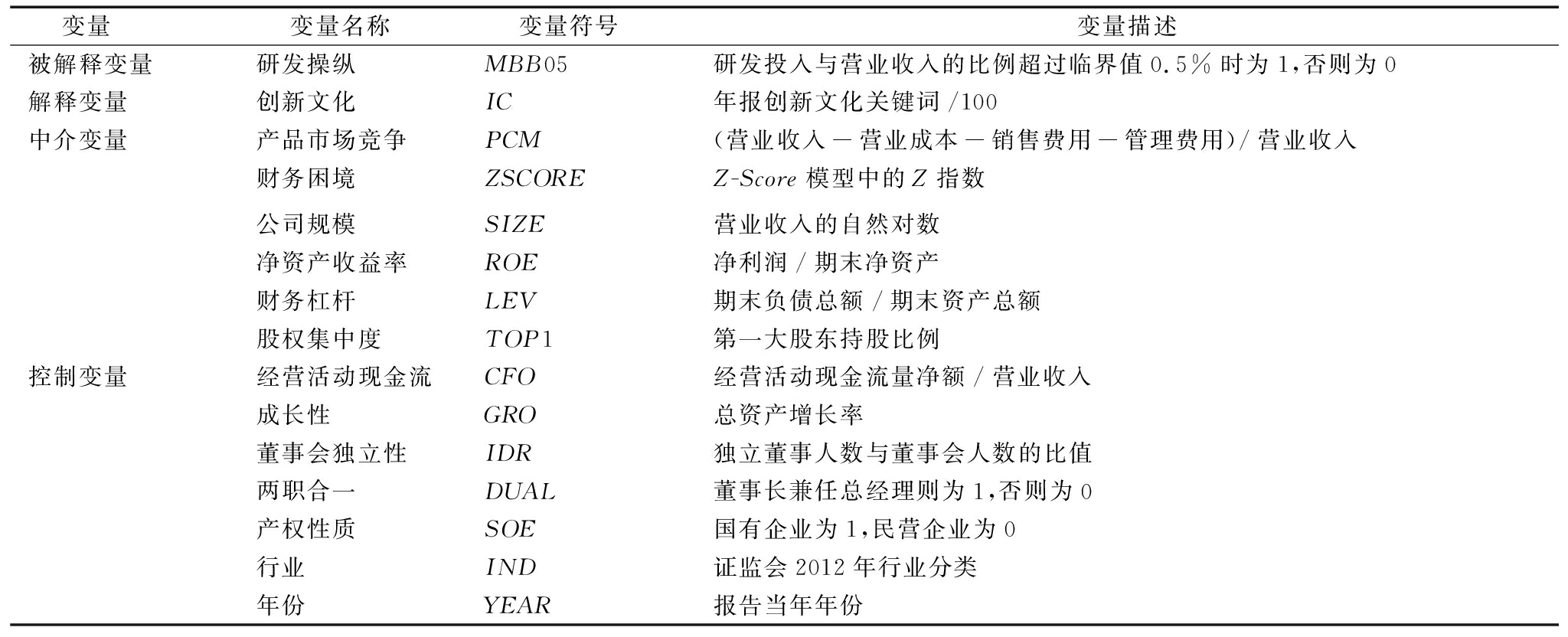

参照现有研究文献,本文控制如下变量:公司规模(SIZE)、净资产收益率(ROE)和财务杠杆(LEV)等,具体变量定义如表1所示。

表1 变量定义与说明

Table 1 Variable definitions and description

变量变量名称变量符号变量描述被解释变量研发操纵MBB05研发投入与营业收入的比例超过临界值0.5%时为1,否则为0解释变量创新文化IC年报创新文化关键词/100中介变量产品市场竞争PCM(营业收入-营业成本-销售费用-管理费用)/营业收入财务困境ZSCOREZ-Score模型中的Z指数公司规模SIZE营业收入的自然对数净资产收益率ROE净利润/期末净资产财务杠杆LEV期末负债总额/期末资产总额股权集中度TOP1第一大股东持股比例控制变量经营活动现金流CFO经营活动现金流量净额/营业收入成长性GRO总资产增长率董事会独立性IDR独立董事人数与董事会人数的比值两职合一DUAL董事长兼任总经理则为1,否则为0产权性质SOE国有企业为1,民营企业为0行业IND证监会2012年行业分类年份YEAR报告当年年份

为检验解释变量企业创新文化(IC)对被解释变量研发操纵(MBB05)的总效应,本文构建如下Logit回归模型:

Logit(MBB05it)=α0+α1ICit+α2SIZEit+α3ROEit+α4LEVit+α5TOP1it+α6CFOit+α7GROit+α8DUALit+α9SOEit+∑IND+∑YEAR+εit

(1)

为检验解释变量企业创新文化(IC)对中介变量产品市场竞争(PCM)的影响,本文构建如下OLS回归模型:

PCMit=β0+β1ICit+β2SIZEit+β3ROEit+β4LEVit+β5TOP1it+β6CFOit+β7GROit+β8DUALit+β9SOEit+∑IND+∑YEAR+εit

(2)

为检验产品市场竞争(PCM)在企业创新文化(IC)与研发操纵(MBB05)间的中介作用,本文构建如下Logit回归模型:

Logit(MBB05it)=γ0+γ1ICit+γ2PCMit+γ3SZIEit+γ4ROEit+γ5LEVit+γ6TOP1it+γ7CFOit+γ8GROit+γ9DUALit+γ10SOEit+∑IND+∑YEAR+εit

(3)

为检验解释变量企业创新文化(IC)对中介变量财务困境(ZSCORE)的影响,本文构建如下OLS回归模型:

ZSCOREit=β0+β1ICit+β2SIZEit+β3ROEit+β4LEVit+β5TOP1it+β6CFOit+β7GROit+β8DUALit+β9SOEit+∑IND+∑YEAR+εit

(4)

为检验财务困境(ZSCORE)在企业创新文化(IC)与研发操纵(MBB05)间的中介作用,本文构建如下Logit回归模型:

Logit(MBB05it)=γ0+γ1ICit+γ2ZSCOREit+γ3SZIEit+γ4ROEit+γ5LEVit+γ6TOP1it+γ7CFOit+γ8GROit+γ9DUALit+γ10SOEit+∑IND+∑YEAR+εit

(5)

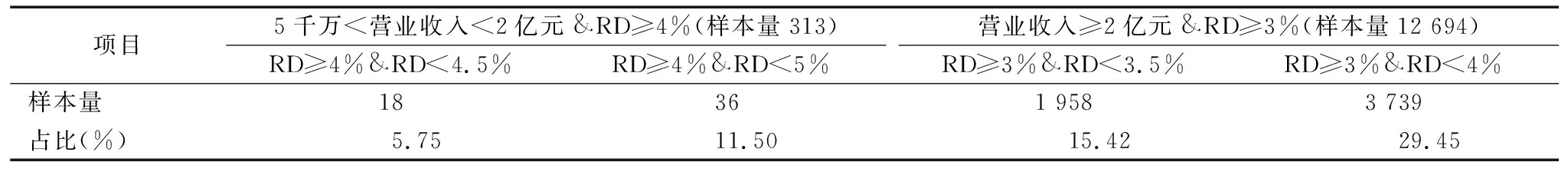

3.1.1 研发操纵样本特征统计

研发操纵样本特征统计结果如表2所示。结果显示:第一,营业收入在5千万到2亿元之间且研发投入比在4%及以上的样本公司总量为313个。其中,研发操纵符合临界值上浮0.5%以内标准的样本公司占比为5.75%,研发操纵符合临界值上浮1%以内标准的样本公司占比为11.50%。第二,营业收入在2亿元及以上且研发投入比在3%及以上的样本公司总量为12 694个。其中,研发操纵符合临界值上浮0.5%以内标准的样本公司占比为15.42%,研发操纵符合临界值上浮1%以内标准的样本公司占比为29.45%。

表2 研发操纵样本特征统计结果

Table 2 Statistics of R&D manipulation samples

项目5千万<营业收入<2亿元&RD≥4%(样本量313)RD≥4%&RD<4.5%RD≥4%&RD<5%营业收入≥2亿元&RD≥3%(样本量12 694)RD≥3%&RD<3.5%RD≥3%&RD<4%样本量18 36 1 958 3 739 占比(%)5.7511.5015.4229.45

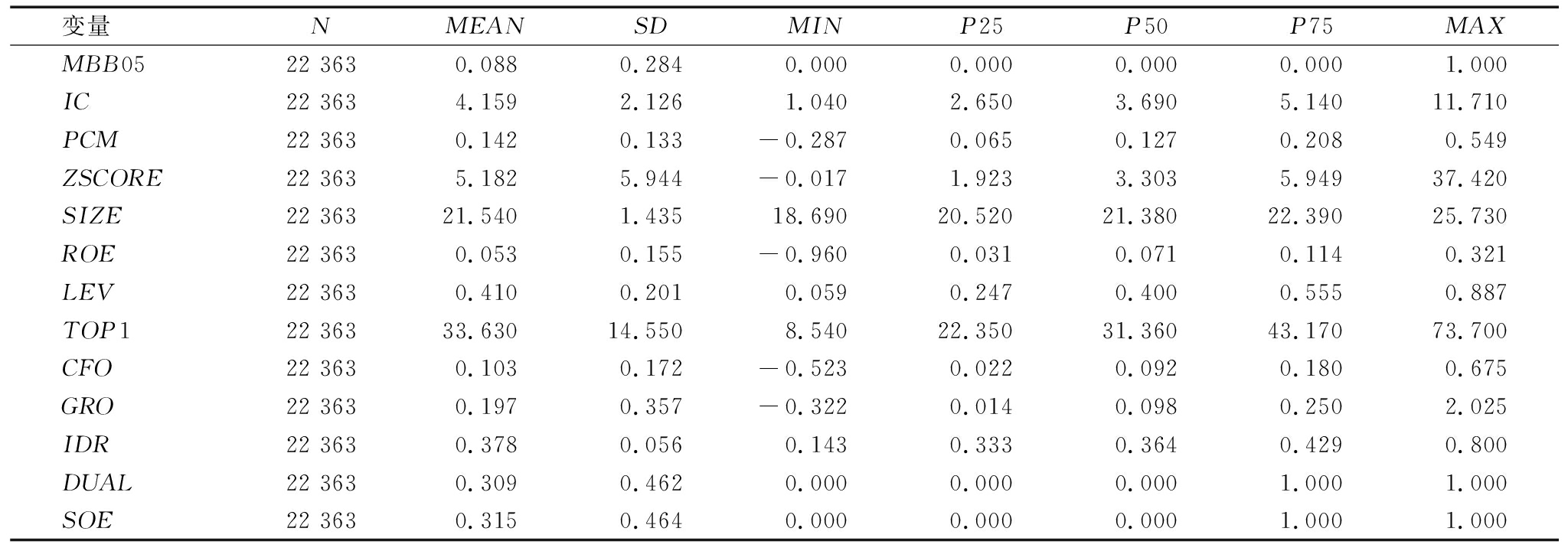

3.1.2 主变量描述性统计

表3为主变量描述性统计结果。由表3可知,全样本中,企业实施临界值上浮0.5%以内研发操纵(MBB05)的均值为0.088,标准差为0.284,说明8.8%的样本公司实施了临界值上浮0.5%以内的研发操纵,且各上市公司研发操纵分布较为离散。企业创新文化(IC)的均值为4.159,标准差为2.126,中位数为3.690,说明大部分上市公司比较重视企业创新文化,但企业间创新文化存在较大差异。产品市场竞争(PCM)的均值为0.142,标准差为0.133,中位数为0.127,说明样本中上市公司产品市场竞争分布均匀,但企业间产品市场竞争力存在较大差异。全样本中企业财务困境(ZSCORE)的均值为5.182,标准差为5.944,中位数为3.303,说明大部分上市公司出现财务困境的可能性较低,但企业间财务困境存在较大差异。

表3 描述性统计结果

Table 3 Descriptive statistics

变量NMEANSDMINP25P50P75MAXMBB0522 3630.088 0.284 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 IC22 3634.159 2.126 1.040 2.650 3.690 5.140 11.710 PCM22 3630.142 0.133 -0.287 0.065 0.127 0.208 0.549 ZSCORE22 3635.182 5.944 -0.017 1.923 3.303 5.949 37.420 SIZE22 36321.540 1.435 18.690 20.520 21.380 22.390 25.730 ROE22 3630.053 0.155 -0.960 0.031 0.071 0.114 0.321 LEV22 3630.410 0.201 0.059 0.247 0.400 0.555 0.887 TOP122 36333.630 14.550 8.540 22.350 31.360 43.170 73.700 CFO22 3630.103 0.172 -0.523 0.022 0.092 0.180 0.675 GRO22 3630.197 0.357 -0.322 0.014 0.098 0.250 2.025 IDR22 3630.378 0.056 0.143 0.333 0.364 0.429 0.800 DUAL22 3630.309 0.462 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 SOE22 3630.315 0.464 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000

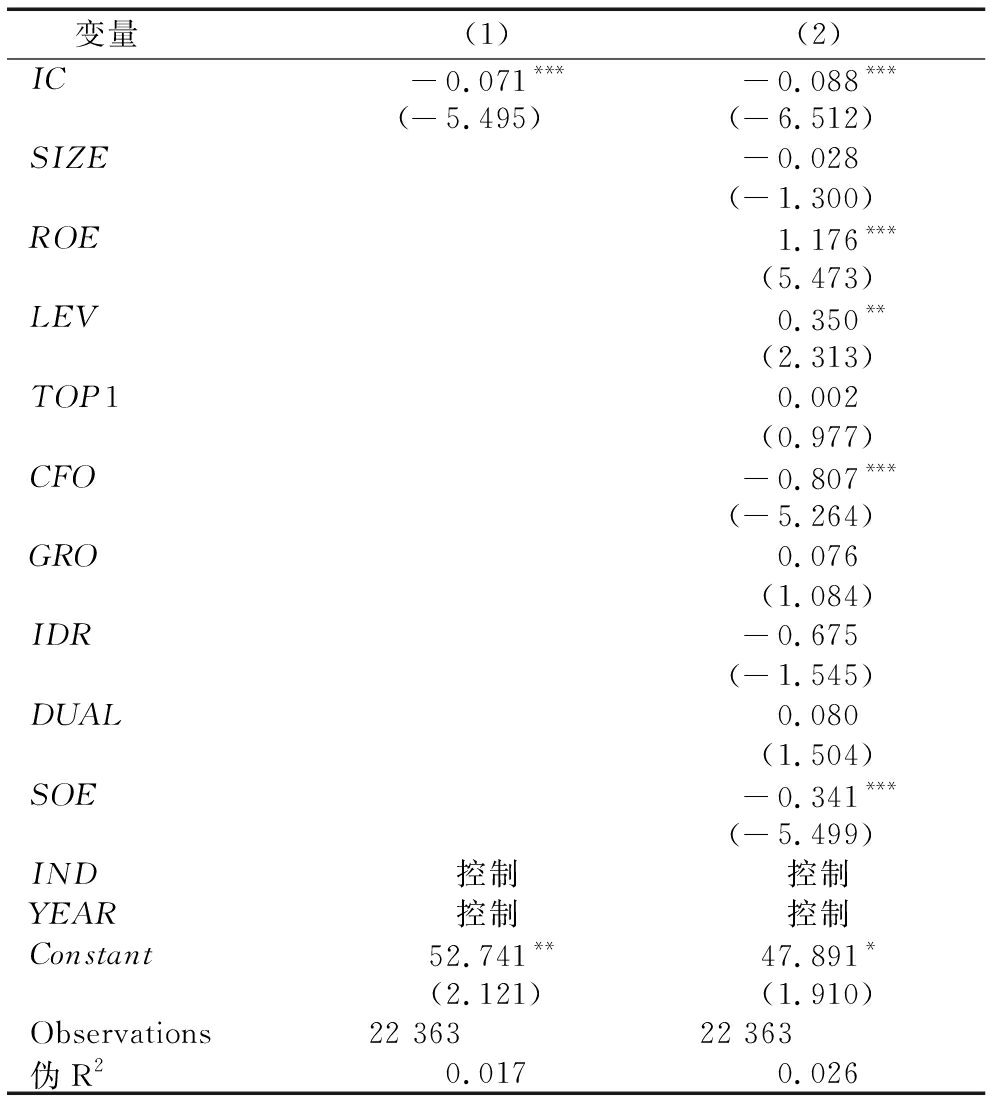

3.2.1 基准回归结果

表4为企业创新文化与研发操纵关系回归结果。由表4列(1)可知,加入控制变量之前,解释变量企业创新文化(IC)与被解释变量研发操纵(MBB05)的回归系数为-0.071,且在1%水平上显著。由表4列(2)可知,加入控制变量之后,解释变量企业创新文化(IC)与被解释变量研发操纵(MBB05)的回归系数为-0.088,也在1%水平上显著。上述结果表明,企业创新文化与研发操纵呈负相关关系,即我国上市公司对创新文化重视程度越高,其实施研发操纵的可能性越小。这一实证回归结果验证了前文研究假设H1。

表4 基准回归结果

Table 4 Benchmark regression results

变量(1)(2)IC-0.071***-0.088***(-5.495)(-6.512)SIZE-0.028(-1.300)ROE1.176***(5.473)LEV0.350**(2.313)TOP10.002(0.977)CFO-0.807***(-5.264)GRO0.076(1.084)IDR-0.675(-1.545)DUAL0.080(1.504)SOE-0.341***(-5.499)IND控制控制YEAR控制控制Constant52.741**47.891*(2.121)(1.910)Observations22 36322 363伪R20.0170.026

注:括号内为Z值;表中***、**、*分别表示在1%、5%、10%统计意义上显著,下同

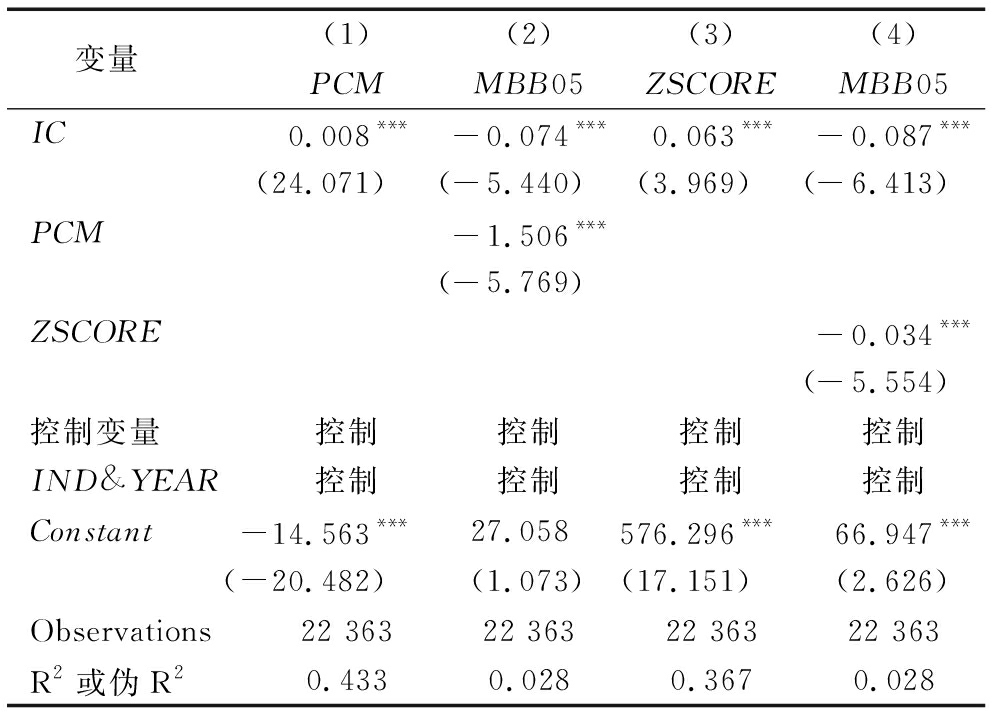

3.2.2 产品市场竞争机制检验

表5列(1)和列(2)为产品市场竞争在企业创新文化与研发操纵间的中介效应检验结果。由表5列(1)可知,解释变量企业创新文化(IC)与中介变量产品市场竞争(PCM)的回归系数为0.008,且在1%水平上显著。由此表明,企业创新文化与产品市场竞争力呈正相关关系,即我国上市公司对创新文化重视程度越高,越能提升企业产品市场竞争力。这一实证回归结果验证了前文研究假设H2。

表5 机制检验结果

Table 5 Mechanism test results

变量(1)(2)(3)(4)PCMMBB05ZSCOREMBB05IC0.008***-0.074***0.063***-0.087***(24.071)(-5.440)(3.969)(-6.413)PCM-1.506***(-5.769)ZSCORE-0.034***(-5.554)控制变量控制控制控制控制IND&YEAR控制控制控制控制Constant-14.563***27.058576.296***66.947***(-20.482)(1.073)(17.151)(2.626)Observations22 36322 36322 36322 363R2或伪R20.4330.0280.3670.028

注:括号内为T值或Z值,下同

根据表5列(2)可知,解释变量企业创新文化(IC)与被解释变量研发操纵(MBB05)的回归系数为-0.074,且在1%水平上显著;中介变量产品市场竞争(PCM)与被解释变量研发操纵(MBB05)的回归系数为-1.506,也在1%水平上显著。综合表5列(1)和列(2)可知,产品市场竞争力在企业创新文化与研发操纵间发挥部分中介效应。这一实证回归结果验证了前文研究假设H3。

3.2.3 财务困境机制检验

表5列(3)和列(4)为财务困境在企业创新文化与研发操纵间的中介效应检验结果。由表5列(3)可知,解释变量企业创新文化(IC)与中介变量财务困境(ZSCORE)的回归系数为0.063,且在1%水平上显著。由此表明,我国上市公司对创新文化重视程度越高,企业陷入财务困境的可能性越小(Z值得分越高)。这一实证回归结果验证了前文研究假设H4。

由表5列(4)可知,解释变量企业创新文化(IC)与被解释变量研发操纵(MBB05)的回归系数为-0.087,且在1%水平上显著;中介变量财务困境(ZSCORE)与被解释变量研发操纵(MBB05)的回归系数为-0.034,也在1%水平上显著。综合表5列(3)和列(4)可知,财务困境在企业创新文化与研发操纵之间发挥部分中介效应的作用。这一实证回归结果验证了前文研究假设H5。

3.3.1 Heckman两阶段模型

为了消除可能存在的内生性问题,本文采用Heckman两阶段方法进行内生性检验。参照何瑛等[24]的做法,第一阶段按照企业创新文化(IC)是否大于中位数构建Probit回归模型计算逆米尔斯比(IMR)。然后,将第一阶段的IMR值代入到第二阶段回归模型进行回归,结果如表6列(1)所示。由表6列(1)可知,企业创新文化与研发操纵的回归结果与前文基准回归结果保持一致。由此表明,本文研究结论不存在自选择的内生性问题。

表6 内生性检验结果

Table 6 Endogenetic test results

变量(1)(2)(3)HeckmanPSM滞后一期IC-0.166***-0.082***(-8.137)(-4.665)L_IC-0.065***(-4.297)IMR-0.786***(-8.902)控制变量控制控制控制IND&YEAR控制控制控制Constant206.661***18.76762.843**(6.228)(0.543)(2.299)Observations22 35811 67019 974伪R20.0440.0200.023

3.3.2 倾向得分匹配法(PSM)

参照何慧华和方军[25]的做法,本文采用倾向得分匹配法(PSM)进行内生性检验。首先,将解释变量企业创新文化(IC)根据行业与年份的中位数分为两组;其次,将前文所有控制变量带入Logit回归模型,按照1∶1进行邻近值匹配;最后,将匹配后的样本带入前文回归模型(1)进行检验,结果如表6列(2)所示。由表6列(2)可知,匹配后的回归结果与前文基准回归结果一致。由此表明,本文研究结论不存在样本选择偏误导致的内生性问题。

3.3.3 解释变量滞后一期

为了消除互为因果关系的内生性问题,本文对前文模型(1)中的解释变量进行滞后一期(第t-1)处理,被解释变量与控制变量保持不变,重新对模型(1)进行检验,结果如表6列(3)所示。由表6列(3)可知,滞后一期企业创新文化(L_IC)与研发操纵的回归结果与前文实证回归结果一致。由此表明,本文研究结论不存在解释变量与被解释变量互为因果关系的内生性问题。

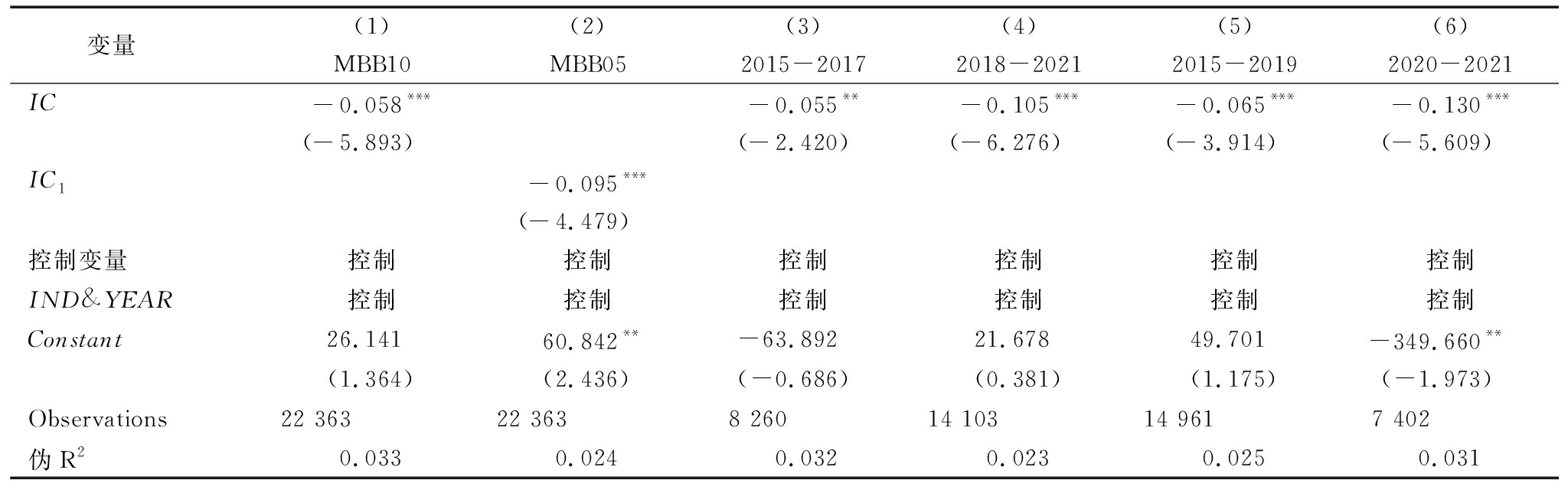

3.4.1 替换被解释变量

为消除被解释变量衡量偏误对实证结果的影响,本文采用临界值上浮1%以内的标准重新定义研发操纵(MBB10):当研发投入与营业收入之比超过临界值1%时,赋值研发操纵(MBB10)为1,否则赋值研发操纵(MBB10)为0。替换被解释变量后,对前文回归模型(1)进行检验,结果如表7列(1)所示。由回归结果可知,企业创新文化与研发操纵呈负相关关系,这一稳健性检验结果与前文结果一致,表明本文研究结论具有较强的稳健性。

表7 稳健性检验结果

Table 7 Robustness test results

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)MBB10MBB052015-20172018-20212015-20192020-2021IC-0.058***-0.055**-0.105***-0.065***-0.130***(-5.893)(-2.420)(-6.276)(-3.914)(-5.609)IC1-0.095***(-4.479)控制变量控制控制控制控制控制控制IND&YEAR控制控制控制控制控制控制Constant26.14160.842**-63.89221.67849.701-349.660**(1.364)(2.436)(-0.686)(0.381)(1.175)(-1.973)Observations22 36322 3638 26014 10314 9617 402伪R20.0330.0240.0320.0230.0250.031

3.4.2 替换解释变量

本文采用替换解释变量的方法进行稳健性检验,采用不包括表头在内的创新要素相关关键词总数量除以100后的数值(IC1)进行衡量,替换解释变量后的回归结果如表7列(2)所示。由表7列(2)可知,企业创新文化与研发操纵呈显著负相关关系。由此表明,本文实证结果具有较强的稳健性。

3.4.3 分样本回归

(1)加计扣除政策前后样本。2018年财政部、国家税务总局、科技部联合发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号),企业可能因为加计扣除额度提高而增加研发操纵行为以享受较高抵扣额度和较低所得税税率的双重优惠。为此,本文采用分样本回归方法进行稳健性检验,即将全样本分为加计扣除前(2015—2017年)样本和加计扣除后(2018—2021年)样本,重新对模型(1)进行检验,结果如表7列(3)和列(4)所示。表7列(3)和列(4)回归结果与前文回归结果一致,由此表明,本文实证结果具有较强的稳健性。

(2)新冠疫情前后样本。2020年,大部分上市公司都受到新冠疫情影响,导致与本文研究主题相关的数据可能存在异常。为此,本文将原有样本(2015—2021年)分为新冠疫情前(2015—2019年)样本和新冠疫情后(2020—2021年)样本,以此重新对模型(1)进行检验,结果如表7列(5)和列(6)所示。表7列(5)和列(6)回归结果与前文回归结果一致,由此表明,本文研究结论具有较强的稳健性。

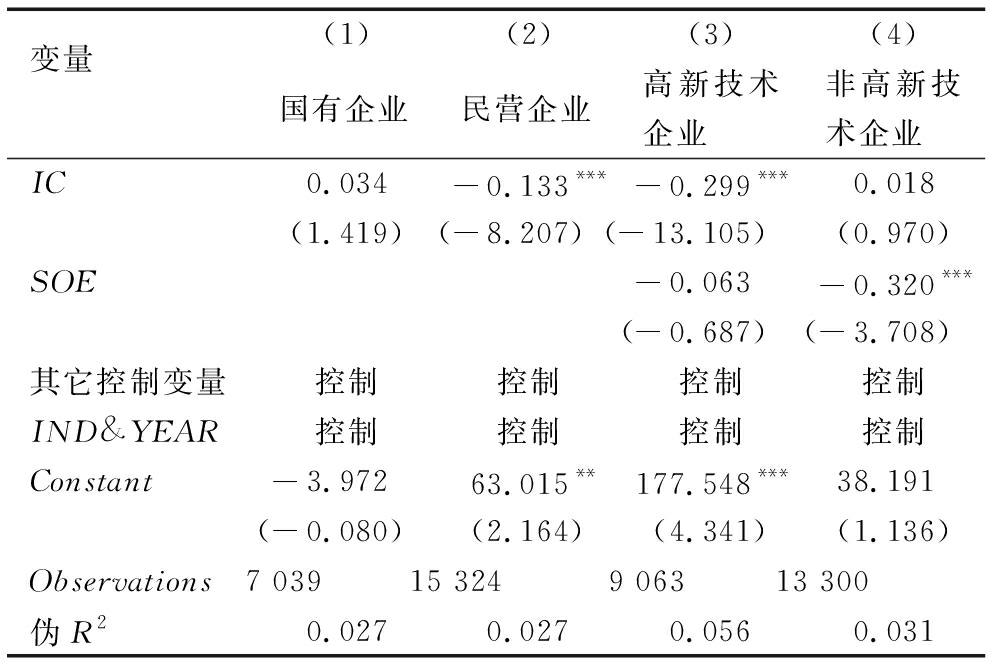

4.1.1 产权性质异质性检验

按照产权性质,我国企业可以分为国有企业与民营企业。相较于民营企业,国有企业经营决策受国家政策影响更大,故可能影响国有企业创新文化对研发操纵行为的抑制效果(姜付秀等,2015)。为此,本文按照产权性质将样本企业划分为国有企业与民营企业,探讨不同产权性质下企业创新文化对研发操纵行为的影响,检验结果如表8列(1)和列(2)所示。

表8 公司特征异质性检验结果

Table 8 Heterogeneity test results of corproate characteristics

变量(1)(2)(3)(4)国有企业民营企业高新技术企业非高新技术企业IC0.034-0.133***-0.299***0.018(1.419)(-8.207)(-13.105)(0.970)SOE-0.063-0.320***(-0.687)(-3.708)其它控制变量控制控制控制控制IND&YEAR控制控制控制控制Constant-3.97263.015**177.548***38.191(-0.080)(2.164)(4.341)(1.136)Observations7 03915 3249 06313 300伪R20.0270.0270.0560.031

由表8列(1)可知,国有企业样本中企业创新文化(IC)与研发操纵(MBB05)的回归系数为0.034,但未通过显著性检验。由表8列(2)可知,民营企业样本中企业创新文化(IC)与研发操纵(MBB05)的回归系数为-0.133,在1%水平上显著。表8列(1)和(2)结果表明,企业创新文化能够抑制研发操纵行为,上述影响主要表现在民营企业中。进一步说明,相较于国有企业,民营企业创新文化凝聚力更强,对研发操纵行为的抑制效果更显著。

4.1.2 高新技术企业异质性检验

根据《管理办法》认定标准中,超过临界值0.5%会认定为研发操纵行为。不难发现,实施研发操纵行为的上市公司主要是以获得“高新技术企业”认定而开展研发投入的“操控”行为。此外,研发投入需要大量资金支持,而且研发结果具有较高的不确定性。对于非高新技术企业而言,将研发费用控制在临界值上浮0.5%以内,不一定是对企业发展有利的战略选择,而且可能带来较高的不确定性风险。基于此,本文假定创新文化对企业研发操纵行为的抑制作用主要表现在高新技术企业中。本文将样本分为高新技术企业和非高新技术企业,重新对前文回归模型(1)进行检验,结果如表8列(3)和列(4)所示。

由表8列(3)可知,高新技术企业样本中,企业创新文化(IC)与研发操纵(MBB05)的回归系数为-0.299,且在1%水平上显著。由表8列(4)可知,非高新技术企业样本中,企业创新文化(IC)与研发操纵(MBB05)的回归系数为0.018,但未通过显著性检验。表8列(3)和列(4)表明,相较于非高新技术企业,高新技术企业创新文化对研发操纵行为的抑制作用更显著。进一步说明,相较于非高新技术企业,高新技术企业更加重视创新文化,为了保住“高新技术企业”称号,会抑制研发操纵行为。

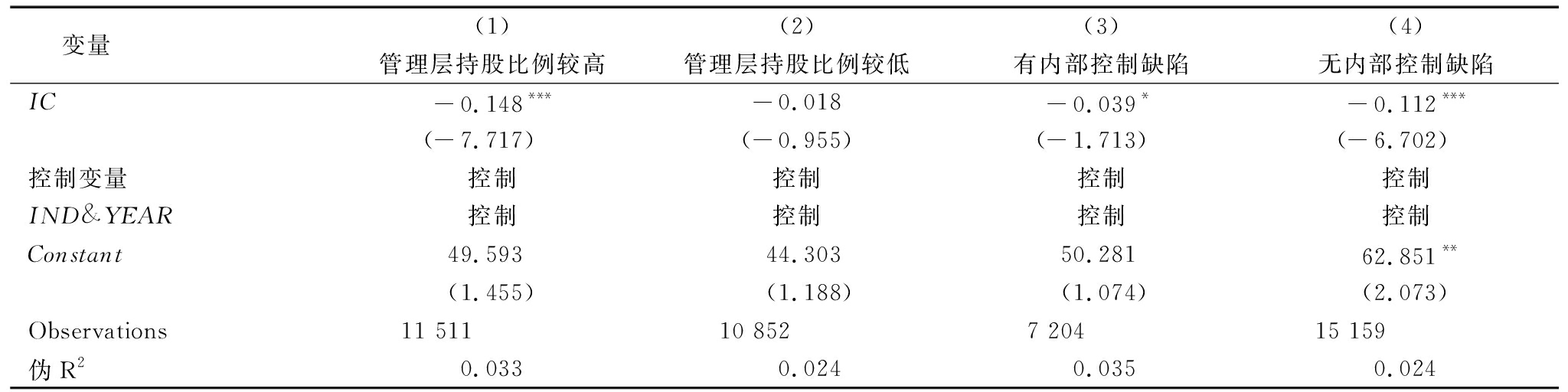

4.2.1 管理层持股异质性检验

已有研究发现,管理层持股比例较高,管理层与股东会形成“利益趋同”并产生激励相容效应。此时,企业创新效率较高(张芳芳,2018)。为此,本文进行管理层持股比例的异质性检验,并从利益趋同和激励相容效应视角,假定相较于管理层持股比例较低企业,管理层持股比例较高企业创新文化对研发操纵行为的抑制作用更显著。为了检验这一假定,本文基于管理层持股比例按照行业与年份的中位数将样本分为管理层持股比例较高组和管理层持股比例较低组,并带入回归模型(1)进行检验,结果见表9列(1)和列(2)所示。

表9 公司内部治理异质性检验结果

Table 9 Heterogeneity test results of internal governance of companies

变量(1)(2)(3)(4)管理层持股比例较高管理层持股比例较低有内部控制缺陷无内部控制缺陷IC-0.148***-0.018-0.039*-0.112***(-7.717)(-0.955)(-1.713)(-6.702)控制变量控制控制控制控制IND&YEAR控制控制控制控制Constant49.59344.30350.28162.851**(1.455)(1.188)(1.074)(2.073)Observations11 51110 8527 20415 159伪R20.0330.0240.0350.024

由表9列(1)可知,管理层持股比例较高样本中,企业创新文化(IC)与研发操纵(MBB05)的回归系数为-0.148,且在1%水平上显著。表9列(2)列显示,管理层持股比例较低样本中,企业创新文化(IC)与研发操纵(MBB05)的回归系数为-0.018,但未通过显著性检验。表9列(1)和列(2)表明,相较于管理层持股比例较低样本,管理层持股比例较高样本中,企业创新文化对上市公司研发操纵行为的抑制效果更显著。上述结果说明,管理层持股比例较高能够提高上市公司创新效率,抑制企业研发操纵行为。

4.2.2 内部控制缺陷异质性检验

已有研究发现,内部控制缺陷对会计稳健性和盈余质量产生不利影响(齐保垒等,2010)。由此可知,内部控制有效性对企业治理效率具有重要影响,可能影响企业创新文化对研发操纵行为的抑制效果。因此,本文进行内部控制缺陷异质性检验,假定相较于存在内部控制缺陷的企业,不存在内部控制缺陷企业中,创新文化对研发操纵行为的抑制效果更为显著。为了验证这一假定,本文按照上市公司是否存在内部控制缺陷(重大、重要和一般缺陷)将样本企业分为两组,分别带入模型(1)进行检验,结果如表9列(3)和列(4)所示。

由表9列(3)可知,有内部控制缺陷样本中,企业创新文化(IC)与研发操纵(MBB05)的回归系数为-0.039,仅在10%水平上显著。表9列(4)显示,不存在内部控制缺陷样本中,企业创新文化(IC)与研发操纵(MBB05)的回归系数为-0.112,且在1%水平上显著。表9列(3)和列(4)表明,相较于存在内部控制缺陷样本,不存在内部控制缺陷样本企业中,创新文化对研发操纵行为的抑制效果更显著。上述结果说明,内部控制有效性能够影响企业创新文化对研发操纵行为的抑制作用。

4.3.1 年报问询函监管异质性检验

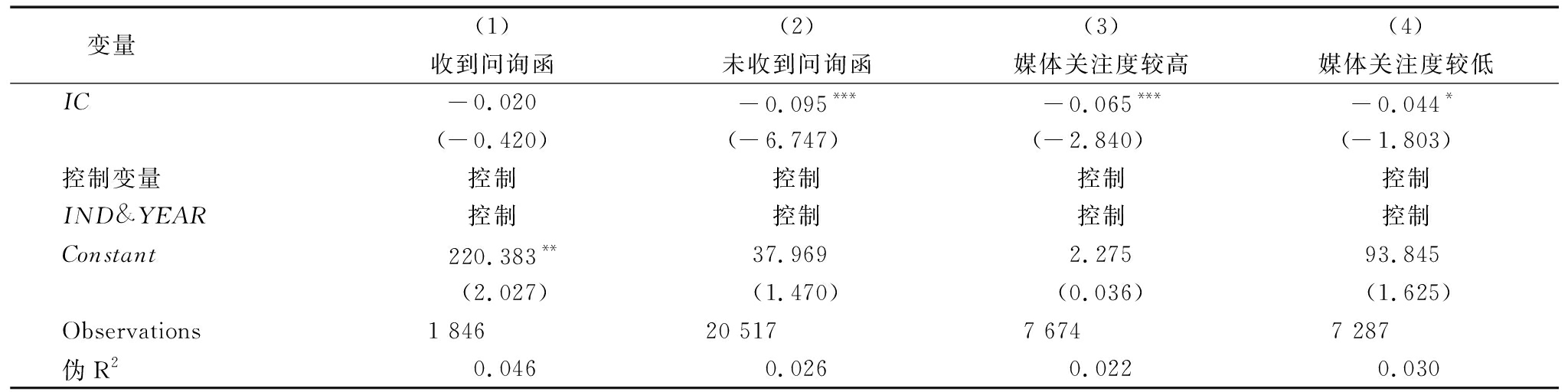

已有研究表明,问询函能够显著降低企业盈余管理水平(陈运森等,2019),进而提升上市公司审计质量(陶雄华和曹松威,2019)。由此可见,问询函监管可能对企业创新文化与研发操纵的关系产生影响,即当上市公司收到交易所问询函时,问询函的监督机制能够发挥治理效应,提高上市公司信息质量。此时,上市公司研发操纵行为较少,企业创新文化对研发操纵行为的抑制效果减弱。为此,本文假定企业创新文化对研发操纵的抑制作用主要表现在未收到交易所问询函的样本企业中。为了检验这一假定,参照陆明富[26]的做法,本文采用上市公司是否收到年报问询函衡量企业受到问询函监管的概率(Inquiry),按照上市公司是否收到年报问询函将样本分为两组样本,分别带入模型(1)进行检验,结果见表10列(1)和列(2)所示。

表10 公司外部治理异质性检验结果

Table 10 Heterogeneity test results of external governance of companies

变量(1)(2)(3)(4)收到问询函未收到问询函媒体关注度较高媒体关注度较低IC-0.020-0.095***-0.065***-0.044*(-0.420)(-6.747)(-2.840)(-1.803)控制变量控制控制控制控制IND&YEAR控制控制控制控制Constant220.383**37.9692.27593.845(2.027)(1.470)(0.036)(1.625)Observations1 84620 5177 6747 287伪R20.0460.0260.0220.030

由表10列(1)可知,收到年报问询函的样本企业中,企业创新文化(IC)与研发操纵(MBB05)的回归系数为-0.020,但未通过显著性检验。表10列(2)显示,未收到年报问询函的样本企业中,企业创新文化(IC)与研发操纵(MBB05)的回归系数为-0.095,且在1%水平上显著。表10列(1)和列(2)表明,相较于收到交易所年报问询函的样企业,未收到交易所年报问询函的样本企业中,创新文化对研发操纵行为的抑制效果更为显著。上述结果说明,年报问询函监管能够发挥外部监督作用,对企业创新文化与研发操纵的关系产生显著影响。

4.3.2 媒体关注异质性检验

本文基于媒体关注视角,假定相较于媒体关注度较低企业,媒体关注较高企业中,创新文化对研发操纵行为的抑制效果更为显著。为了检验这一假定,参照吴先聪和郑国洪[27]的做法,本文采用CNRDS数据库中财经新闻的媒体报道总数衡量媒体关注度,并基于媒体关注度按照行业和年份的中位数将样本企业分为两组,分别带入模型(1)进行检验,结果如表10列(3)和列(4)所示。

由表10列(3)可知,媒体关注度较高样本中,企业创新文化(IC)与研发操纵(MBB05)的回归系数为-0.065,在1%水平上显著。表10列(4)显示,媒体关注度较低样本中,企业创新文化(IC)与研发操纵(MBB05)的回归系数为-0.044,仅在10%水平上显著。表10列(3)和列(4)表明,相较于媒体关注度较低企业,媒体关注度较高企业中,企业创新文化对研发操纵的抑制作用更为显著。

本文探讨企业创新文化对研发操纵的影响,对2015—2021年我国A股上市公司样本数据进行实证分析,得出如下主要研究结论:

(1)创新文化与上市公司研发操纵呈显著负相关关系。由此表明,企业创新文化渗透能够有效抑制企业研发操纵。

(2)产品市场竞争在创新文化与研发操纵间发挥部分中介作用,说明上市公司创新文化对研发操纵具有负向影响,主要通过提高企业产品市场竞争力,抑制企业研发操纵行为。

(3)财务困境在创新文化与研发操纵间发挥部分中介作用,说明上市公司创新文化对研发操纵具有负向影响,主要通过降低企业出现财务困境的可能性,抑制企业研发操纵行为。

(4)公司特征异质性检验发现,相较于国有企业,民营企业创新文化与研发操纵的负相关关系更为显著;相较于非高新技术企业,高新技术企业创新文化与研发操纵的负相关关系更为显著。

(5)公司内部治理异质性检验发现,相较于管理层持股比例较低样本,管理层持股比例较高样本中企业创新文化对研发操纵行为的抑制效果更为显著。由此表明,高管持股比例越高,股东与高管层的利益越趋同,上市公司实施研发操纵的概率越低。相较于存在内部控制缺陷的样本,没有内部控制缺陷的样本中创新文化对研发操纵的抑制效果更为显著。由此表明,内部控制有效性能够显著影响企业创新文化的作用效果。

(6)公司外部治理异质性检验发现,相较于收到年报问询函的企业,未收到年报问询函的样本中,企业创新文化对研发操纵的治理效应更为显著;相较于媒体关注较低企业,媒体关注较高样本中,企业创新文化对研发操纵的治理效应更为显著。

(1)从监管角度看,政府监管部门应加强对高新技术企业的审核与监管,尤其需要关注将研发投入比控制在《管理办法》规定的门槛值上浮0.5%或1%以内的企业,注重其研发支出核算与归类的规范性,进而抑制其研发操纵行为,确保税收优惠的公平性。

(2)在政策制定与完善方面,需要提升研发费用与其它费用归类核算的准确性,或对税收优惠额度进行限制,抑制企业为了逐利而进行研发操纵。

(3)在实践层面上,企业需要高度重视创新文化,提高研发活动的真实性,进而抑制研发操纵,促进自身高质量发展。

本文存在如下不足:首先,在企业创新文化衡量方面,本研究仅从年报中创新关键词角度进行衡量,可能与企业创新文化建设实际存在一定误差,未来可以尝试基于其它角度对企业创新文化进行衡量。其次,本研究检验发现企业创新文化是影响研发操纵的重要因素,但可能存在其它影响企业研发操纵的因素,未来可以尝试基于其它角度进行探究。最后,本研究仅从实证角度检验企业创新文化与研发操纵的关系,缺乏个体案例探索,未来可以尝试基于案例角度作进一步探讨。

[1] 陈依元. 创新文化:自主创新的文化驱动力[J]. 中国发明与专利, 2009, 6(5):131-134.

[2] 桂黄宝, 孙璞, 江密. 创新文化竞争力国际比较研究[J]. 科学管理研究, 2021, 39(4):159-167.

[3] 杨国超, 刘静, 廉鹏,等. 减税激励、研发操纵与研发绩效[J]. 经济研究, 2017, 52(8):110-124.

[4] 楚有为. 审计委员会专业背景与企业研发活动盈余操纵[J]. 现代财经:天津财经大学学报, 2018, 38(10):96-113.

[5] 杨宗翰, 雷良海, 张一纯. 研发操纵,融资约束与上市公司创新效率[J]. 科技管理研究, 2020, 40(8):17-26.

[6] 杨宗翰, 雷良海, 廖东声. 研发操纵行为是否抑制上市公司高质量发展[J]. 系统工程, 2020, 38(4):19-32.

[7] 史方. 研发操纵与税负扭曲——基于中国A股上市公司的经验证据[J]. 云南财经大学学报, 2021, 37(6):67-80.

[8] LUMPKIN G T , DESS G G . Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance[J]. Academy of Management Review, 1996, 21(1):135-172.

[9] O'REILLY C J CHATMAN.Culture as social control: corporations,cults,and commitment[J].Research in Organizational Behavior,2013,18 (1):157-200.

[10] 周顺兴. 银行业竞争、客户筛选与村镇银行二元绩效:传导机制与实证研究[J]. 经济理论与经济管理, 2016, 36(4):34-44.

[11] 韩岚岚. 创新投入、内部控制与成本粘性[J]. 经济与管理研究, 2018, 39(10):131-144.

[12] 白彦壮, 张春情, 殷红春. 创新文化环境驱动的自主品牌竞争力构建[J]. 科技管理研究, 2016, 36(15):257-261.

[13] 郝婷, 马研硕. 经济增加值考核是否会引发企业研发操纵行为——基于双重差分模型的实证研究[J].中国科技论坛, 2022, 38(10):75-84.

[14] 符大海. 财务困境研究基本问题浅探[J]. 财政研究, 2004, 25(12):52-53.

[15] 姚益龙, 邓湘益, 陈壮奋. 有限责任效应、破产风险效应与资本结构——基于产品市场竞争视角的研究[J]. 学术研究, 2010, 41(6):77-80.

[16] PAUL, POVEL. Financial constraints and product market competition: exante vs.expost incentives[J]. International Journal of Industrial Organization, 2004, 22(7): 917-949.

[17] 孙烨, 许艳. 产品市场竞争与融资约束关系研究——基于董事会成员背景特征的中介作用[J]. 产业经济研究, 2016, 15(1):100-110.

[18] 孙昌玲, 王化成, 王芃芃. 企业核心竞争力对供应链融资的影响: 资金支持还是占用[J]. 中国软科学, 2021, 36(6):120-134.

[19] 张功富, 宋献中. 财务困境企业资本投资行为的实证研究——来自中国上市公司的经验证据[J]. 财经理论与实践, 2007, 28(3):33-40.

[20] 肖忠意, 林琳, 陈志英,等. 企业金融化与上市公司创新研发投入——基于董事会治理与创新文化的调节作用的实证分析[J]. 南开经济研究, 2021, 37(1):143-163.

[21] 李岩琼, 姚颐. 研发文本信息:真的多说无益吗——基于分析师预测的文本分析[J]. 会计研究, 2020, 41(2):26-42.

[22] 贾军, 魏雅青. 产品市场竞争,客户关系治理与企业创新关系研究——基于行业竞争程度与企业市场地位的双重考量[J]. 软科学, 2019, 33(12):66-71.

[23] 高梦捷. 公司战略、高管激励与财务困境[J]. 财经问题研究, 2018, 40(3):101-108.

[24] 何瑛, 于文蕾, 杨棉之. CEO复合型职业经历,企业风险承担与企业价值[J]. 中国工业经济, 2019, 36(5):75-82.

[25] 何慧华, 方军雄. 监管型小股东的治理效应:基于财务重述的证据[J]. 管理世界, 2021, 37(12):176-194.

[26] 陆明富. 连锁董事与问询函监管——来自沪深交易所年报问询的证据[J]. 山西财经大学学报, 2022, 44(9):87-99.

[27] 吴先聪, 郑国洪. 媒体关注对大股东违规减持有监督作用吗[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(11):86-103.