0 引言

制造业是立国之本与强国之基,制造业领军企业是其中的领头羊,在技术创新、产业升级、区域经济发展方面发挥重要引领与示范作用。近年来,制造业领军企业创新能力不断增强,创新产出数量与质量持续提升,已在航天航空、高速铁路等部分关键核心技术领域获得一批重大创新成果,部分关键核心技术已完成从0到1的突破。然而,中国制造业整体“大而不强”的局面尚未扭转,制造业领军企业遭遇关键核心技术被“卡脖子”之痛尤为突出。自中美贸易战爆发以来,美国不断采用各种手段对中国制造业领军企业实施技术封锁与打压[1],试图阻断先进制造业与战略性新兴产业快速跃升,进而严重阻碍中国创新驱动经济高质量发展。习近平总书记高度重视并多次就关键核心技术突破作出重要指示,要求“着力攻克关键核心技术,促进产学研深度融合,勇于攀登科技高峰”,强调“推进产学研用一体化,支持龙头企业整合科研院所、高等学校力量,建立创新联合体”。这就把深入探究“制造业领军企业主导产学研深度融合以实现关键核心技术突破”提升到重要战略地位,为本文指出了明确的研究方向。

现有研究无法回答中国制造业领军企业如何通过产学研融合从根本上解决关键核心技术长期受制于人的问题。首先,产学研融合与关键核心技术突破均为近期研究热点,但学术界尚未给出明确、统一的定义,更未构建科学合理的定量指标对其进行测度[2-3],故无法为后续定量研究奠定基础。其次,制造业领军企业可以基于产学研深度融合借助产学研多元创新主体的优势力量,在创新链与产业链全链条各环节实现创新要素有效耦合,以及产学研各创新主体有效融合[1-2],进而形成突破关键核心技术的强大合力[4]。需要指出的是,现有研究对二者间关系的探讨大多为定性理论分析,缺少定量实证分析。最后,现有研究对产学研融合影响企业关键核心技术突破的情境条件缺乏关注[1,4],未将新时代下中国独特的政府与市场双元驱动制度情境因素纳入理论框架。综上,本文提出制造业领军企业产学研融合程度会对其关键核心技术突破产生何种影响,以及政府与市场双元驱动制度情境在其中发挥何种作用这两个研究问题。

鉴于此,本文立足国家战略需求,聚焦制造业领军企业这一技术创新关键主体,扎根中国独特的政府与市场双元驱动制度情境,深入剖析产学研融合程度对制造业领军企业关键核心技术突破绩效的影响及其情境条件。首先,厘清产学研融合与关键核心技术突破的内涵并构建客观定量指标。其次,构建产学研融合程度对关键核心技术突破绩效影响的理论模型。最后,选取《2020中国制造业企业500强榜单》中A股上市企业作为制造业领军企业的代表,以检验研究假设。本文对关键核心技术突破的概念进行界定,采用定量研究方法揭示不同程度产学研融合对制造业领军企业关键核心技术突破绩效的影响差异,以期拓展产学研融合与关键核心技术突破相关研究,弥补现有研究的不足。同时,研究结论可为制造业领军企业通过产学研深度融合突破关键核心技术提供实践参考,并为政府打造“有为政府”与“有效市场”的制度环境提供政策启示。

1 理论分析与研究假设

1.1 产学研融合程度

鉴于产学研融合的模糊性与复杂性,学术界对产学研融合程度概念、构成维度的理解缺乏一致性,仅少数学者初步设计了产学研融合程度维度与测度指标[2-3],但无法全面测度产学研融合程度。本文将企业层面的产学研融合界定为企业与学研机构深度合作及高度融合[1],表现为企业突破原有组织边界,通过多种合作模式与学研伙伴进行高质量、深层次创新资源及能力共享,以此形成创新合力,在创新链与产业链全链条各环节实现创新要素有效耦合,以及创新主体有效融合[3],最终实现创新主体组织边界融合渗透、创新链与产业链各环节融会贯通[2]。

基于以往研究,本文将产学研融合程度界定为产学研融合的重要特征与总体表现[2],以此反映企业产学研融合发展水平与状况[4],包括产学研融合过程中各产学研主体融合范围拓展与层次提升程度[2]。由此涉及到外部合作范围与合作层次问题[2],进而引出产学研融合广度与深度两个概念。具体而言,本文从融合范围广度与融合层次深度两个维度构建产学研融合广度及深度两个指标,以此对产学研融合程度进行综合评价[2]。

1.2 关键核心技术突破

关键核心技术突破是学术界亟待解决的理论问题[1],现有文献尚未厘清关键核心技术突破的内涵,更未触及关键核心技术突破的定量测度与评价。目前,学术界对关键核心技术概念与内涵的理解缺乏一致性,相关研究从宏观[1]、中观、微观3个层面界定关键核心技术内涵,会放大或缩小概念的内涵与外延,特别是宏观层面的概念界定模糊了关键核心技术与“卡脖子”技术的边界特征。基于研究问题与以往相关研究,本文整合中观产业与微观企业视角,将关键核心技术界定为在特定行业或技术领域发挥重要作用,对推动行业技术发展或企业技术创新具有关键影响,以及在企业生产或技术系统中处于核心地位并发挥关键作用的战略高技术[1],由关键核心材料、关键核心部件、关键核心设备、关键核心工艺、关键核心算法等组成。

在厘清关键核心技术概念的基础上,本文进一步对关键核心技术突破的学理概念进行界定。企业关键核心技术突破是指企业为了突破技术垄断与封锁而在关键核心技术领域实现非线性、跃迁性变革,具体表现为在关键核心材料、部件、设备、工艺、算法等关键核心技术领域实现非线性、跃迁性变革。企业关键核心技术突破绩效是测量企业关键核心技术突破成果的重要指标,也是从最初基于战略需要产生突破需求到最终实现关键核心技术(从无到有、从有到优)的总体表现[5]。

1.3 产学研融合广度与关键核心技术突破绩效

基于以往研究[1-2],本文将产学研融合广度定义为企业在创新链与产业链全链条中开展产学研融合的广泛程度,能够反映企业产学研融合范围,与企业可获得的外部资源多样化程度有关。产学研融合广度越高,企业与学研伙伴产学研合作所涉及的环节越多[1],创新链与产业链全链条融合越完整[2]。本文认为,产学研融合广度对制造业领军企业关键核心技术突破绩效具有正向影响。

(1)随着产学研融合广度提高,制造业领军企业可从广泛的全链条环节中获得不同领域的新思想、新观点、新技术[6],进而扩展自身知识基础、克服自身知识刚性,为关键核心技术越轨突破提供更多机会。与一般技术不同,关键核心技术具有高度复杂的知识结构[7],实现系统性突破需要企业具备理论研究、规范化开发流程、测试实验等方面的知识[1]。较高的产学研融合广度有助于提升不同环节、不同技术轨道内知识与技术重组的潜在可能性[5],帮助企业突破原有技术轨迹和创新思维惯式,最终提升关键核心技术突破绩效。

(2)产学研融合广度越高,越有利于制造业领军企业搭建完善的产学研深度融合全链条创新体系[2],进而促进协同效应产生[8],分摊关键核心技术突破成本与风险。我国关键核心技术受制于人的重要原因在于创新链与产业链间存在节点断裂现象[1],而关键核心技术突破过程涉及从基础研究到生产上市关键环节的攻关突破[7],因而需要各环节高度融合以提供有效支撑。当产学研融合广度较高时,不同环节产学研合作可以产生协同效应[8],由此提高产学研融合效率[9],实现创新要素在全链条各环节的融通耦合[2],最终提升关键核心技术突破绩效。

(3)产学研融合广度越高,外部高质量即时信息获取渠道越广泛[10],越能够帮助制造业领军企业掌握关键核心技术发展脉络与前沿方向。关键核心技术具有前沿性、颠覆性、垄断性特征[7],要求企业具有一定的能力甄别与感知前沿技术信息和潜在发展方向[1],并进行前瞻性战略部署。较高的产学研融合广度可以延长技术创新信息链[11],有助于企业准确理解并跟踪整个创新链与产业链相关技术轨迹及发展趋势[9],为关键核心技术突破提供战略指引,最终促进关键核心技术突破绩效提升。

综上,本文提出以下假设:

H1:产学研融合广度对制造业领军企业关键核心技术突破绩效具有显著正向影响。

1.4 产学研融合深度与关键核心技术突破绩效

借鉴以往研究[12],本文将产学研融合深度定义为企业与大学或科研院所合作质量及层次,以反映企业与产学研伙伴进行高质量、深层次合作的程度。具体而言,本文从是否构建股权联盟与知识流动方向两个维度判定产学研合作质量与层次[8,13]。委托研发模式是基于合同契约的非股权联盟(知识单向流动),质量与层次较低;合作研发、课题承担模式是基于合同契约的非股权联盟(知识双向流动),质量与层次中等;共建产学研实体模式是由企业牵头与学研机构共同投资建立互利共赢的独立法人组织或研发、教学实体[14],是层次较高、互动深入的产学研融合创新模式[2]。产学研融合深度越高,企业产学研融合实践质量、层次越高,越倾向于与学研伙伴采用共建产学研实体股权联盟模式进行产学研融合。本文认为,产学研融合深度对制造业领军企业关键核心技术突破绩效具有正向影响。

(1)较高的产学研融合深度能够促进产学研各创新主体间知识共享与交流,促进隐性知识溢出[2]。关键核心技术涉及的知识具有缄默性、复杂性、因果模糊性等特点,知识传递成本高、难度大,短期项目式合同契约已不能满足突破需要[7]。共建产学研实体模式能够提供面对面深度交流与合作的平台[14],促进企业应用研究能力与学研机构的基础研究能力融合[2],有利于企业隐性知识获取并实现显性知识共享,进而跃迁原有技术轨道,最终提升关键核心技术突破绩效。

(2)较高的产学研融合深度有助于产学研各创新主体实现利益融合与创新资源整合[2],从而最大程度地形成创新合力以突破关键核心技术瓶颈。与一般技术相比,关键核心技术突破需要创新链多主体协同,从而促进创新要素在各创新主体间融通转化[1]。若采用低深度合同契约,则会增加交易成本、加大创新要素整合难度。相反,高深度共建产学研实体模式能够将知识技术共享与转移转变为组织内活动[15],并通过一系列制度安排构建利益高度融合、战略目标契合的利益共同体[14],融通创新链与产业链各环节,从而解决科研成果应用机制不畅的难题[2]。

(3)股权联盟机制能够严格管控伙伴行为与契约执行[13],抑制机会主义行为与知识泄露风险。与一般技术创新过程相比,关键核心技术突破面临高度不确定性风险。相较于短期合同契约,共建产学研实体对合作伙伴的组织管理更为严格[8],依照股权出资比例明确划分各方相应的责任和义务,并设有专门管理部门严格监督伙伴行为、知识共享与契约执行过程[15],有利于企业及时参与并掌握学研伙伴行为,最终提升关键核心技术突破绩效。

综上,本文提出以下假设:

H2:产学研融合深度对制造业领军企业关键核心技术突破绩效具有显著正向影响。

1.5 政府与市场双元驱动制度情境的调节作用

政府与市场双元驱动是中国独特的外部制度情境[16],能够决定基础设施、知识技术、人力资本等创新资源质量与配置效率[17],规范合作过程与伙伴行为[11]。不同于世界其它国家,中国制造业领军企业既拥有本国巨大的市场优势,也拥有体制优势[7]。因此,中国制造业领军企业通过产学研融合实现关键核心技术突破具有较强的外部性,会受外部制度情境的约束[1],成功的关键在于发挥有效市场在创新资源配置过程中的决定性作用,以及有为政府支持的推动作用[17]。综上所述,在探讨产学研融合对制造业领军企业关键核心技术突破绩效的影响时,需充分考虑外部制度情境的重要影响。

1.5.1 政府支持的调节作用

政府支持是指政府为支持企业技术创新活动而给予企业资金补贴的管控手段[18],具体包括研发补贴、创新基金、科技奖励等补贴形式,能够体现政府配置意愿,并对企业研发投入与创新战略产生重要影响[19],被认为能够在企业创新活动、联盟合作与企业绩效间发挥调节作用[11,19]。本文认为,政府支持正向调节产学研融合广度与制造业领军企业关键核心技术突破绩效间的关系。首先,较高水平的政府支持可以有效缓解市场主导的创新资源配置失灵问题[16]。通过产学研融合广度提升关键核心技术突破绩效的路径涉及从基础研究到生产上市每个关键环节的产学研融合攻关突破[1]。然而,企业出于生存压力往往不愿投资基础研究等环节,导致市场失灵[17]。此时,较高水平的政府支持能够弥补市场机制的不足,根据国家重大战略需求配置科研资源[17],并通过对特定环节进行补贴以优化创新资源配置,克服企业创新惰性[16],推动产学研融合全链条创新体系高效运转[4],进而强化产学研融合广度的正向影响。其次,较高水平的政府支持可以强化制造业领军企业采取多样化产学研创新战略的意愿。较高水平的政府支持能够夯实企业资金基础[18],解决其开展产学研融合创新的后顾之忧[19],进而增强其拓展产学研融合范围的动力与信心,最终强化产学研融合广度的正向影响。最后,较高水平的政府支持可以分摊制造业领军企业开展产学研融合所面临的风险[19]。随着产学研融合广度提高,企业需要为各环节中的产学研合作构建独特的制度、惯例和流程[2],因而导致交易风险与成本增加。此时,较高水平的政府支持可以带来大量的有用知识、内部信息[18],以及政府层面的监管机制[20],由此降低企业初始资金风险、市场风险和制度风险,进而强化产学研融合广度的正向影响。综上,本文提出以下假设:

H3a:政府支持正向调节产学研融合广度与制造业领军企业关键核心技术突破绩效间的关系。

本文认为,政府支持正向调节产学研融合深度与制造业领军企业关键核心技术突破绩效间的关系。首先,较高水平的政府支持可以通过直接资源投入机制或间接信号传递机制缓解制造业领军企业所受的资源限制与融资约束[19]。较高的产学研融合深度会带来高额交易成本与管理费用,不利于关键核心技术突破绩效提升。此时,较高水平的政府支持既可被用作研发资金,也可通过释放积极信号吸引大量外部融资与高层次创新资源,进而确保持续稳定的创新支出[19],增加潜在合作机会并增强知识交流意愿[11,21]。其次,较高水平的政府支持可缓解制造业领军企业短期盈利压力,强化其创新风险偏好,引导其选择高风险、高回报的创新投资策略[19],促进其与学研伙伴进行高质量、深层次的股权合作,进而强化产学研融合深度对关键核心技术突破绩效的促进作用。具体而言,政府支持倾向于探索性创新项目,会引导企业对市场前景广阔、发展潜力较大的产业进行前沿性创新投资[17],有助于企业承担高质量产学研项目[21]。最后,较高水平的政府支持会带来政府层面的监管约束与制度保护[20],确保利益融合与股权契约执行,从而强化产学研融合深度的正向影响。具体而言,政府在提供资金支持的同时会制定严格的规章制度,以监管资金补贴使用过程以及被资助项目进展情况,并给予合作创新成果制度保护[20]。此时,企业迫于监管压力会高质量地开展合作创新活动[16],确保共建股权契约有效执行,因而在一定程度上能够避免主观因素对企业合作研发过程的不利影响。综上,本文提出以下假设:

H3b:政府支持正向调节产学研融合深度与制造业领军企业关键核心技术突破绩效间的关系。

1.5.2 市场化程度的调节作用

市场化程度是指地区进行市场化改革的水平及程度,能够反映市场规则占据主导地位[22],进而影响区域内企业基础认知与战略行为的状况[11],在产学研合作、联盟网络特征与企业绩效间发挥调节作用[23]。

本文认为,市场化程度正向调节产学研融合广度与制造业领军企业关键核心技术突破绩效间的关系。首先,较高的市场化程度可以降低制造业领军企业知识搜索与信息获取成本[24]。如前文所述,较高的产学研融合广度会增加管理与协调等交易成本[2]。在市场化程度较高地区,产学研各创新主体均具有较强的信息披露意愿[23],因而有利于企业充分利用市场渠道获取学研机构相关信息[24]。此时,企业搜寻产学研创新要素的成本下降,能够将更多精力和资源投入到产学研融合过程中,从而强化产学研融合广度的正向影响。其次,较高的市场化程度可提供较为完善的制度支持体系,增强制造业领军企业产学研融合动力与意愿[24]。在市场化程度较高地区,政府治理水平、金融发展水平较高[22],能够有效降低产学研融合过程中的交易成本与合作风险,抑制企业在产学研创新决策中的风险规避倾向,增强其开展多样化创新投资的意愿,从而强化产学研融合广度的正向影响。最后,较高的市场化程度可以提高创新资源配置效率,从而促进知识技术溢出与扩散[11]。在市场化程度较高地区,科技中介与科技金融组织发展完善[22],能够通过专业化管理模式为企业高效配置技术、人力、资本等创新资源[25],夯实企业资源基础,帮助其获取异质性资源,进而提高产学研融合产出效率。综上,本文提出以下假设:

H4a:市场化程度正向调节产学研融合广度与制造业领军企业关键核心技术突破绩效间的关系。

本文认为,市场化程度正向调节产学研融合深度与制造业领军企业关键核心技术突破绩效间的关系。首先,较高的市场化程度可以缓解制造业领军企业在开展高质量、深层次产学研融合时所受的资源限制与融资约束。较高的产学研融合深度会带来较高的管理费用与交易成本[8],增加企业财务负担。此时,在市场化程度较高地区,金融服务体系较为健全且融资渠道多样化[22],能够确保持续稳定的创新支出,减少因创新资金不足对产学研融合的阻碍[23],从而强化产学研融合深度的正向影响。其次,较高的市场化程度可以激励制造业领军企业选择长期导向、实体化股权投资的创新战略。当市场规则较为完善时,高深度产学研融合涉及的股权激励机制可以获得更多制度保护,增强企业通过股权联盟开展产学研融合的动机,促使企业将有限的创新资源配置到高质量、深层次共建产学研实体模式中,进而强化产学研融合深度的正向影响。最后,较高的市场化程度可以确保利益融合与股权契约执行[11]。在市场化程度较高地区,科技成果转化相关配套政策完善[22],有利于企业通过正式契约明确产学研各方权利、义务和责任[23],缓解各方对利益分配权等问题的担忧并抑制合作伙伴的“搭便车”行为[11],从而确保共建股权契约有效实施。综上,本文提出以下假设:

H4b:市场化程度正向调节产学研融合深度与制造业领军企业关键核心技术突破绩效间的关系。

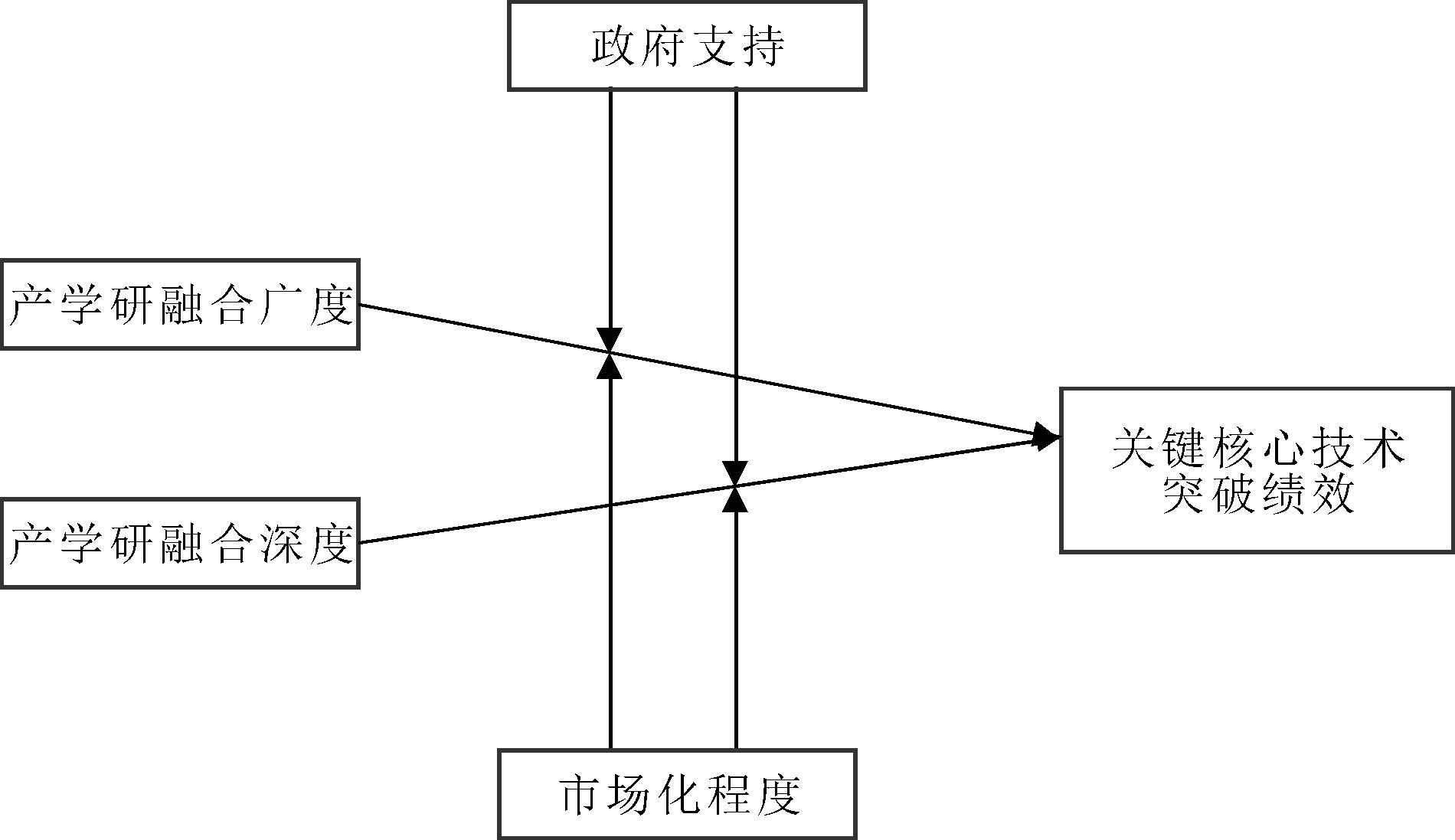

综上所述,本文构建理论框架如图1所示。

2 研究设计

2.1 样本选取与数据收集

本文选取《2020中国制造业企业500强榜单》中A股上市企业作为研究对象[26],原因如下:首先,制造业企业500强是制造业领军企业的典型代表,能够体现制造企业技术创新与关键核心技术突破的最高水平[27]。其次,上市企业数据易于获取、可靠性较高,能够提供较多的经验数据。最后,制造业涉及众多子行业,可提高研究结论的普适性[2]。

研究样本筛选规则如下:第一,本文使用5年移动时间窗口构建企业产学研活动的集合,以此计算产学研融合程度[2]。因此,选取2014年以前上市企业,以此计算产学研融合程度并测度滞后期关键核心技术突破绩效,以234家企业作为初始样本。第二,由于2007年前产学研合作相关信息缺失,本文仅收集2007—2018年样本企业建立或参与的产学研合作信息[2],以确保所有解释变量可以进行滞后3期处理。第三,剔除被特殊处理(ST、*ST)的企业样本。第四,在匹配各项数据后,剔除存在缺失值的研究样本。最终,获得2011—2018年制造企业500强中225家A股上市企业非平衡面板数据集,共1 572个观测值。

本文数据来源具有多样性:产学研融合数据来源于产学研联盟信息数据库[2],具体包括WIND数据库、百度新闻、企业官网新闻披露的企业产学研联盟信息;关键核心技术突破绩效数据来源于企业官网或通过搜索引擎搜集的企业所获高级别科技创新奖项相关信息,并辅以科技部官网数据。

2.2 变量测度

2.2.1 因变量

本文因变量为关键核心技术突破绩效(Breakthrough)。受限于突破指标难以选取、直接数据难以衡量的问题,现有研究尚未构建成熟的定量指标对企业关键核心技术突破绩效进行测度。参考以往研究,本文采用企业获得国家科技进步奖、国家级行业协会科学技术奖、中国专利奖等高级别科技创新奖项的情况对关键核心技术突破绩效进行测度,原因如下:第一,高级别科技创新奖项获奖情况具有权威性,能够全面反映企业关键核心技术突破成果与绩效。国家科技进步奖是中国科研奖励体系中的最高荣誉,主要授予在基础研究、应用研究、完成重大科学技术创新、完成重大科学技术工程、实现关键核心技术突破等过程中作出创造性贡献的组织,用于奖励具有前沿性、基础性、颠覆性、示范性、引领性的重大科技创新成果,可以直观反映企业关键核心技术突破成果。第二,高级别科技创新奖项获奖数据具有一致性、客观性与可得性,能够确保数据收集过程的可靠性与高效性。第三,高级别科技创新奖项获奖数据具有准确的获奖时间,便于面板数据构建。

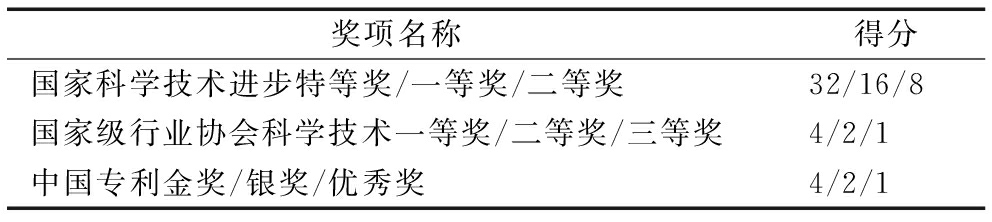

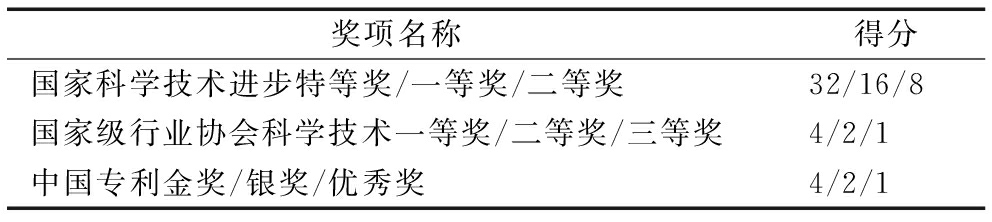

不同奖项类别与奖项等级能够反映不同层次的关键核心技术突破情况。企业获得奖项数量越多、层级越高,一定程度上说明该企业关键核心技术突破绩效越高。参考以往研究,本文使用赋值法,按照实际级别与等级对各项高级别科技创新奖由低到高进行赋值,如表1所示。

表1 各类奖项分值

Table 1 Award scores

奖项名称得分国家科学技术进步特等奖/一等奖/二等奖32/16/8国家级行业协会科学技术一等奖/二等奖/三等奖4/2/1中国专利金奖/银奖/优秀奖4/2/1

基于以上方法,企业年度关键核心技术突破绩效为该年度获得的各项高级别科技创新奖项分值的加总。然而,考虑到产学研融合程度对绩效影响的滞后性[14],本文采用企业当年与后两年的合计值作为企业当期绩效,即企业第t年关键核心技术突破绩效为该企业第t、t+1、t+2年度绩效的加总值。综上,本文采用企业在当年与后两年获得的各项高级别科技创新奖项分值总值加1后的自然对数测度企业关键核心技术突破绩效。

值得说明的是,本文未选取文本数据、专利数据作为关键核心技术突破绩效代理变量,主要原因如下:第一,文本数据是指借助文本挖掘方法从企业官网、企业年报、新闻网站等获得的相关信息,此类数据大多为企业主动披露或新闻媒体报道的信息,一定程度上缺乏客观性与权威性。第二,发明专利不能反映关键核心技术突破的高层次、高价值、高影响力等特征。第三,获取关键核心技术专利数据的前提是准确识别关键核心技术,尽管现有研究已使用指标体系识别法、社会网络分析法等方法对关键技术或核心技术进行识别[28-29],但尚未采用统一的方法识别关键核心技术。区别于关键技术或核心技术,关键核心技术具有战略重要性、技术垄断性、突破机制复杂性等特征[7],若采用关键技术与核心技术识别方法对其进行识别会带来较大的偏误。此外,尽管少数研究采用专家调查法构建关键核心技术识别框架[1,30],但大多为定性分析,且识别依据较为主观。综上所述,当前研究阶段,相较于文本数据、专利数据等其它类型数据,高级别科技创新奖项获奖情况是较为理想的定量测度指标。

2.2.2 自变量

(1)产学研融合广度(IntegrationB)。本文采用企业在创新链与产业链全链条开展产学研合作的环节数量测度产学研融合广度[2]。具体而言,本文将全链条分为基础研究、应用研究、开发研究、中间试验、成果转化与产业化、市场营销、科技金融、科技中介服务、人才培养9个环节[1-2]。取值范围为1~9,数值越大,企业产学研融合范围越广,创新链与产业链全链条产学研融合越完美。

(2)产学研融合深度(IntegrationD)。本文采用企业与学研伙伴共建产学研实体(共建教学培训实体、研究开发实体、经济实体等产学研实体)总量测度产学研融合深度[2,8]。产学研融合深度越高,企业越倾向于采用共建产学研实体模式进行产学研融合,产学研融合实践质量越好、层次越高。

2.2.3 调节变量

(1)政府支持(GS)。本文采用企业获得的政府创新补助总额的自然对数测度政府支持[19,21]。具体而言,本文采用关键词检索法,手工搜集整理企业年报附注“营业外收入”内“政府补助”科目中的项目明细,以此确定企业年度政府创新补助总额。当明细条目中包含与创新相关的关键词时(如研发、创新、科技等),则计为企业获得的创新补助。

(2)市场化程度(MK)。本文使用《中国分省份市场化指数报告(2018)》中各省份市场化总指数测度市场化程度[22]。上述报告仅提供2008—2016年中偶数年数据,故本文采用移动平均法推算出奇数年各省份市场化总指数。

2.2.4 控制变量

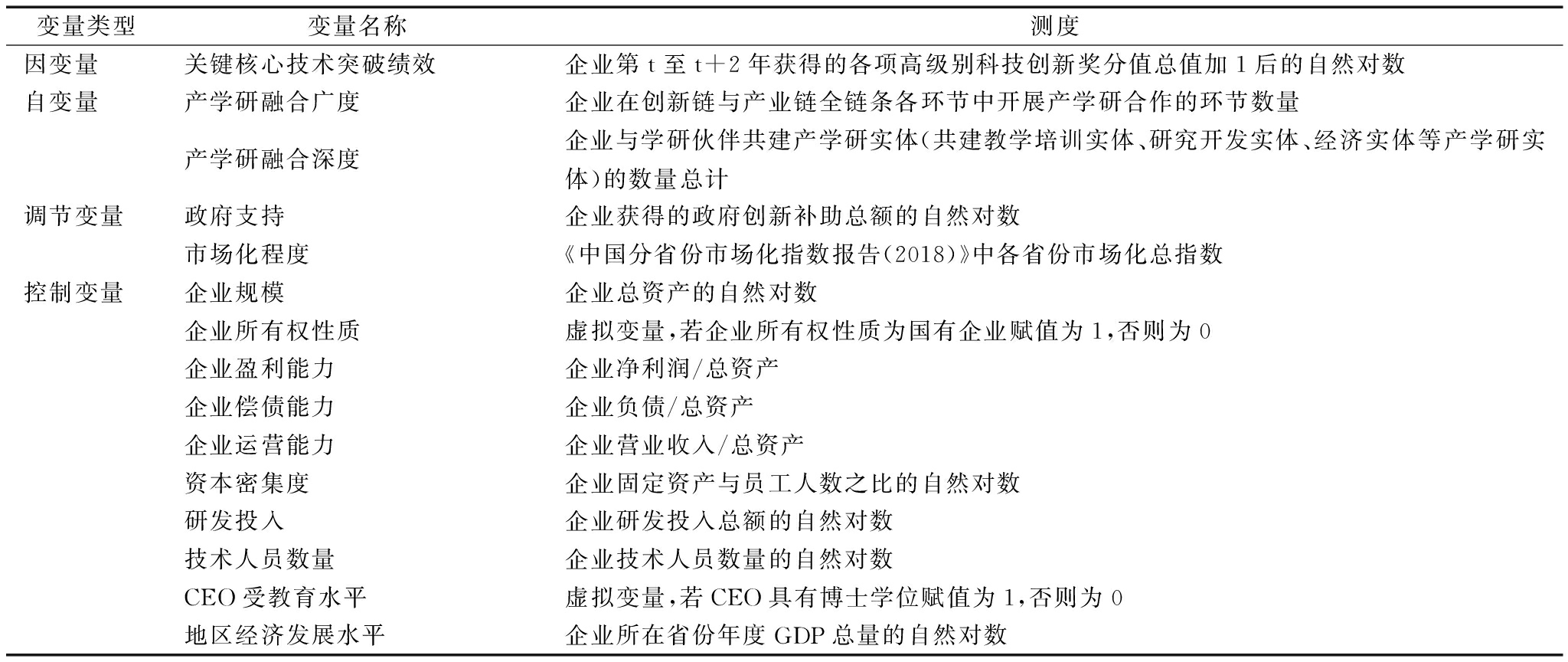

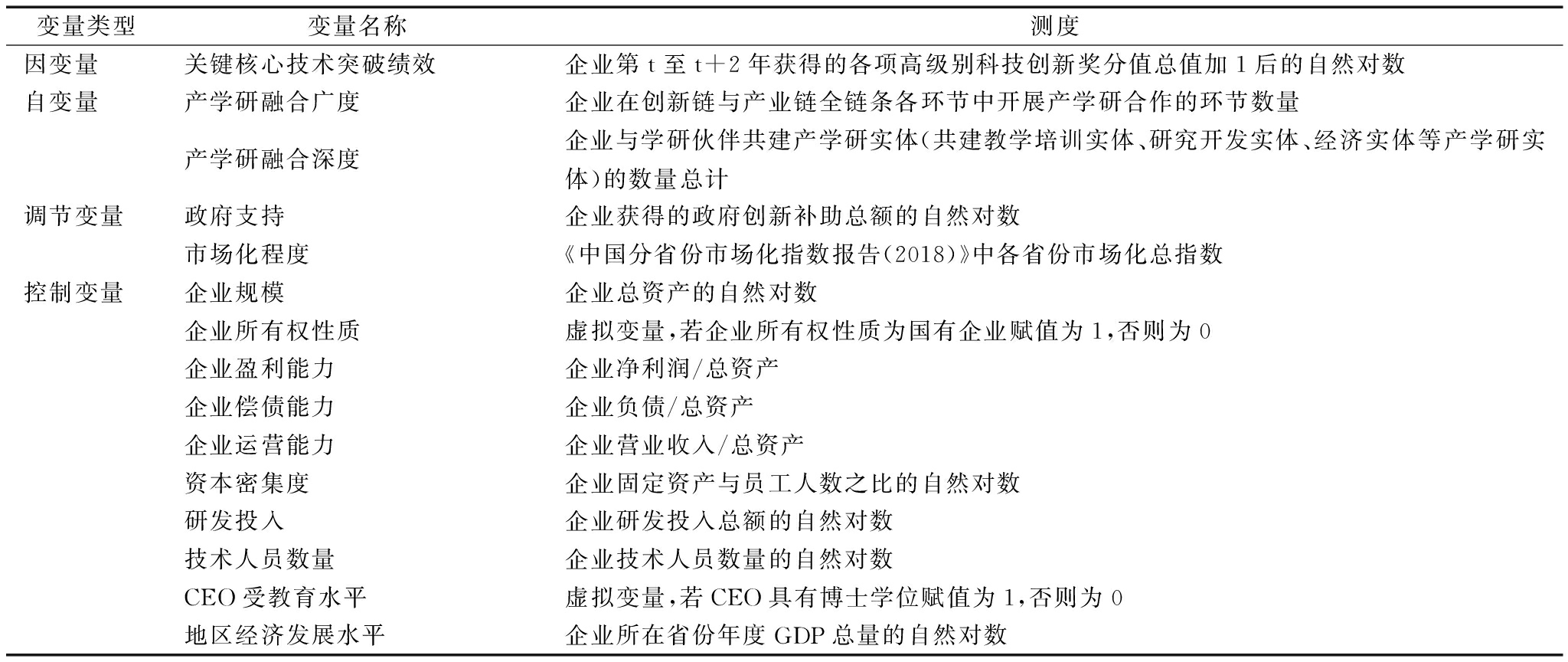

参考现有研究[1],本文控制企业层面、区域层面等可能影响关键核心技术突破绩效的变量。企业层面控制变量包括企业规模(Fsize)、企业所有权性质(SOE)、企业盈利能力(ROA)、企业偿债能力(LEV)、企业运营能力(OA)、资本密集度(CI)、研发投入(RD)、技术人员数量(TE)、CEO受教育水平(CEOeducation),地区层面包括地区经济发展水平(GDP)。此外,本文进一步对年份固定效应、行业固定效应、地区固定效应进行控制,主要变量名称及定义如表2所示。

表2 主要变量及测度

Table 2 Main variables and measurement

变量类型变量名称测度因变量关键核心技术突破绩效企业第t至t+2年获得的各项高级别科技创新奖分值总值加1后的自然对数自变量产学研融合广度企业在创新链与产业链全链条各环节中开展产学研合作的环节数量产学研融合深度企业与学研伙伴共建产学研实体(共建教学培训实体、研究开发实体、经济实体等产学研实体)的数量总计调节变量政府支持企业获得的政府创新补助总额的自然对数市场化程度《中国分省份市场化指数报告(2018)》中各省份市场化总指数控制变量企业规模企业总资产的自然对数企业所有权性质虚拟变量,若企业所有权性质为国有企业赋值为1,否则为0企业盈利能力企业净利润/总资产企业偿债能力企业负债/总资产企业运营能力企业营业收入/总资产资本密集度企业固定资产与员工人数之比的自然对数研发投入企业研发投入总额的自然对数技术人员数量企业技术人员数量的自然对数CEO受教育水平虚拟变量,若CEO具有博士学位赋值为1,否则为0地区经济发展水平企业所在省份年度GDP总量的自然对数

2.3 模型设定与研究方法

本文构建以下模型检验研究假设:

Breakthroughi,t = β0 + β1IntegrationBi,t-1 + β2IntegrationDi,t-1+ β3GSi,t-1 + β4IntegrationBi,t-1×GSi,t-1 + β5IntegrationDi,t-1×GSi,t-1+ β6MKi,t-1 + β7IntegrationBi,t-1×MKi,t-1+ β8IntegrationDi,t-1×MKi,t-1+ βControlsi,t-1 + λyear + λindustry + λregion + ɛi,t-1

(1)

其中,Breakthroughi,t为i企业第t年关键核心技术突破绩效,IntegrationBi,t-1为i企业第t-1年产学研融合广度,IntegrationDi,t-1为i企业第t-1年产学研融合深度,GSi,t-1、MKi,t-1 分别为i企业第t-1年受政府支持与所在地区市场化程度,IntegrationBi,t-1×GSi,t-1、IntegrationBi,t-1×MKi,t-1为产学研融合广度分别与政府支持、市场化程度的交互项,IntegrationDi,t-1×GSi,t-1、IntegrationDi,t-1×MKi,t-1为产学研融合深度分别与政府支持、市场化程度的交互项,Controlsi,t-1为i企业第t-1年所有控制变量,λyear、λindustry、λregion分别为年度、行业、地区固定效应,ɛi,t-1为模型随机误差项。为尽可能避免多重共线性问题,本文对相关变量进行中心化处理。为尽可能避免反向因果问题,本文对所有解释变量作滞后一期处理。为尽可能避免异方差影响,本文采用稳健标准误进行估计。此外,本文采用多维固定效应线性回归模型检验研究假设,以捕获不可观测的非时变因素,从而正确估算聚类稳健标准误。

3 实证结果与分析

3.1 回归分析

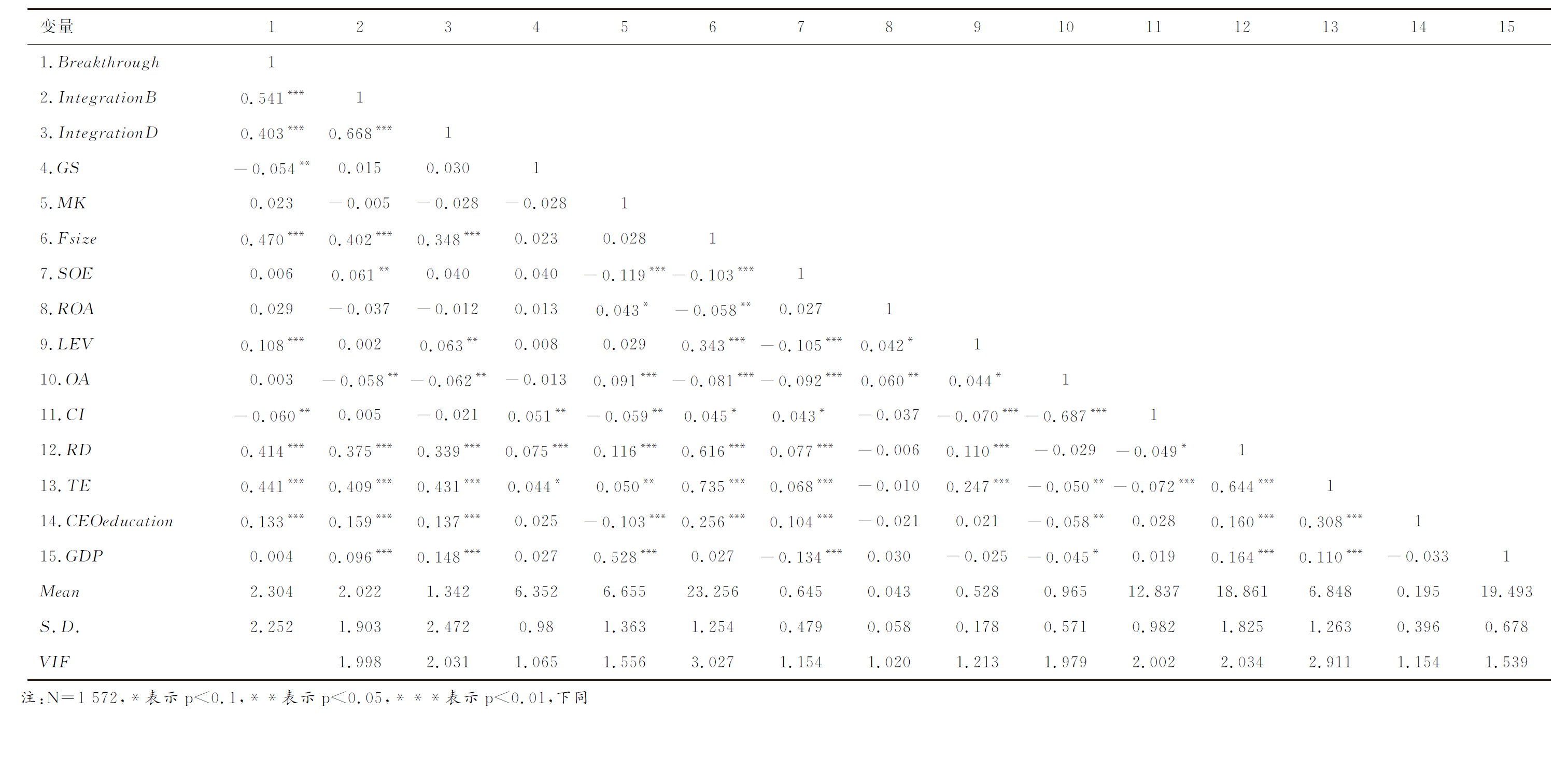

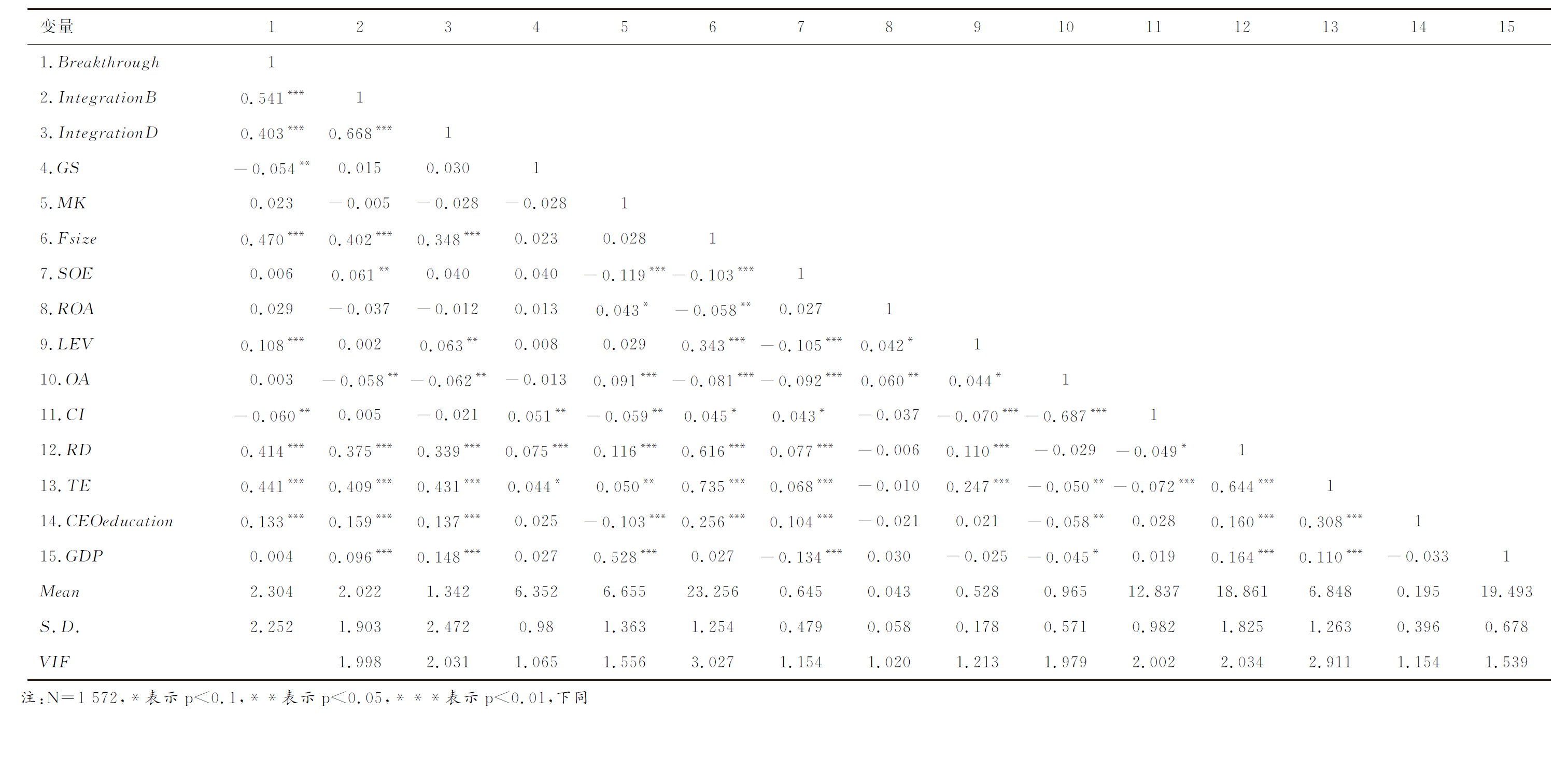

描述性统计与相关性分析结果如表3所示。由表3可知,各变量间皮尔森相关系数大部分未超过0.6,表明不存在严重多重共线性问题。结果显示:全模型平均VIF值为1.763,最高VIF值为3.027,远低于上限10。综上,本文模型不存在明显多重共线性问题。

表3 变量描述性统计结果与皮尔森相关性系数

Table 3 Descriptive statistics and Pearson correlation coefficients

注:N=1 572,*表示p<0.1,**表示p<0.05,***表示p<0.01,下同

表4为多重固定效应线性回归结果,所得结果均采用异方差稳健标准误进行校正。基准模型1仅包含因变量与所有控制变量,模型2加入自变量,模型3加入调节变量政府支持及其与两个自变量的交互项,模型4加入调节变量市场化程度及其与两个自变量的交互项,模型5为全模型。与基准模型1相比,模型2~5具有更强的解释力,且模型5具有最佳拟合度(R2=0.563)。

表4 多重固定效应线性回归结果

Table 4 Results of multiple-level fixed-effect linear regressions

变量模型1模型2模型3模型4模型5IntegrationB0.458***0.459***0.434***0.437***(0.035)(0.034)(0.034)(0.034)IntegrationD0.032**0.034**0.062***0.059***(0.023)(0.021)(0.021)(0.021)GS-0.148***-0.130***(0.041)(0.041)IntegrationB*GS0.046*0.050*(0.029)(0.029)IntegrationD*GS0.064**0.052**(0.027)(0.030)MK0.172**0.161**(0.076)(0.076)IntegrationB*MK0.128***0.124***(0.027)(0.028)IntegrationD*MK0.071***0.062***(0.013)(0.014)Fsize0.417***0.201***0.199***0.202***0.201***(0.073)(0.070)(0.070)(0.070)(0.069)SOE-0.126-0.256*-0.255*-0.279**-0.279**(0.150)(0.141)(0.141)(0.139)(0.139)ROA0.106***0.123***0.128***0.130***0.136***(0.019)(0.023)(0.023)(0.025)(0.024)LEV0.1550.4290.4580.4850.506*(0.328)(0.301)(0.301)(0.305)(0.305)OA-0.0380.0140.0200.0020.009(0.121)(0.133)(0.131)(0.128)(0.127)CI-0.148*-0.061-0.053-0.079-0.072(0.076)(0.076)(0.075)(0.074)(0.074)RD0.270***0.234***0.238***0.236***0.241***(0.031)(0.028)(0.028)(0.028)(0.028)TE0.277***0.130*0.133*0.0860.087(0.081)(0.075)(0.074)(0.076)(0.076)CEOeducation-0.151-0.170-0.159-0.145-0.138(0.132)(0.117)(0.117)(0.117)(0.117)GDP-0.459***-0.544***-0.542***-0.680***-0.667***(0.127)(0.117)(0.116)(0.120)(0.119)Constants-5.131*2.0182.8383.5384.096(2.960)(2.793)(2.800)(2.750)(2.742)Year/Industry/RegionControlledControlledControlledControlledControlledN1 5721 5721 5721 5721 572R20.4630.5500.5540.5590.563

注:括号内为稳健标准误,下同

模型2显示,自变量产学研融合广度(b=0.458, P<0.01)与产学研融合深度(b=0.032, P<0.05)的系数均显著为正,H1与H2得到验证。模型3、模型4、全模型5中,两个自变量的系数均显著为正,进一步支持H1与H2。模型3结果显示,产学研融合广度与政府支持的交互项系数显著为正(b=0.046, P<0.1),H3a成立。产学研融合深度与政府支持的交互项系数显著为正(b=0.064, P<0.05),H3b成立。全模型5中,产学研融合广度(b=0.050, P<0.1)、产学研融合深度(b=0.052, P<0.05)与政府支持的交互项系数显著为正,进一步验证了H3a与H3b。模型4结果显示,产学研融合广度与市场化程度的交互项系数显著为正(b=0.128, P<0.01),H4a成立。产学研融合深度与市场化程度的交互项系数显著为正(b=0.071, P<0.01),H4b成立。全模型5中,产学研融合广度(b=0.124, P<0.01)、产学研融合深度(b=0.062, P<0.01)与市场化程度的交互项系数显著为正,进一步验证了H4a与H4b。

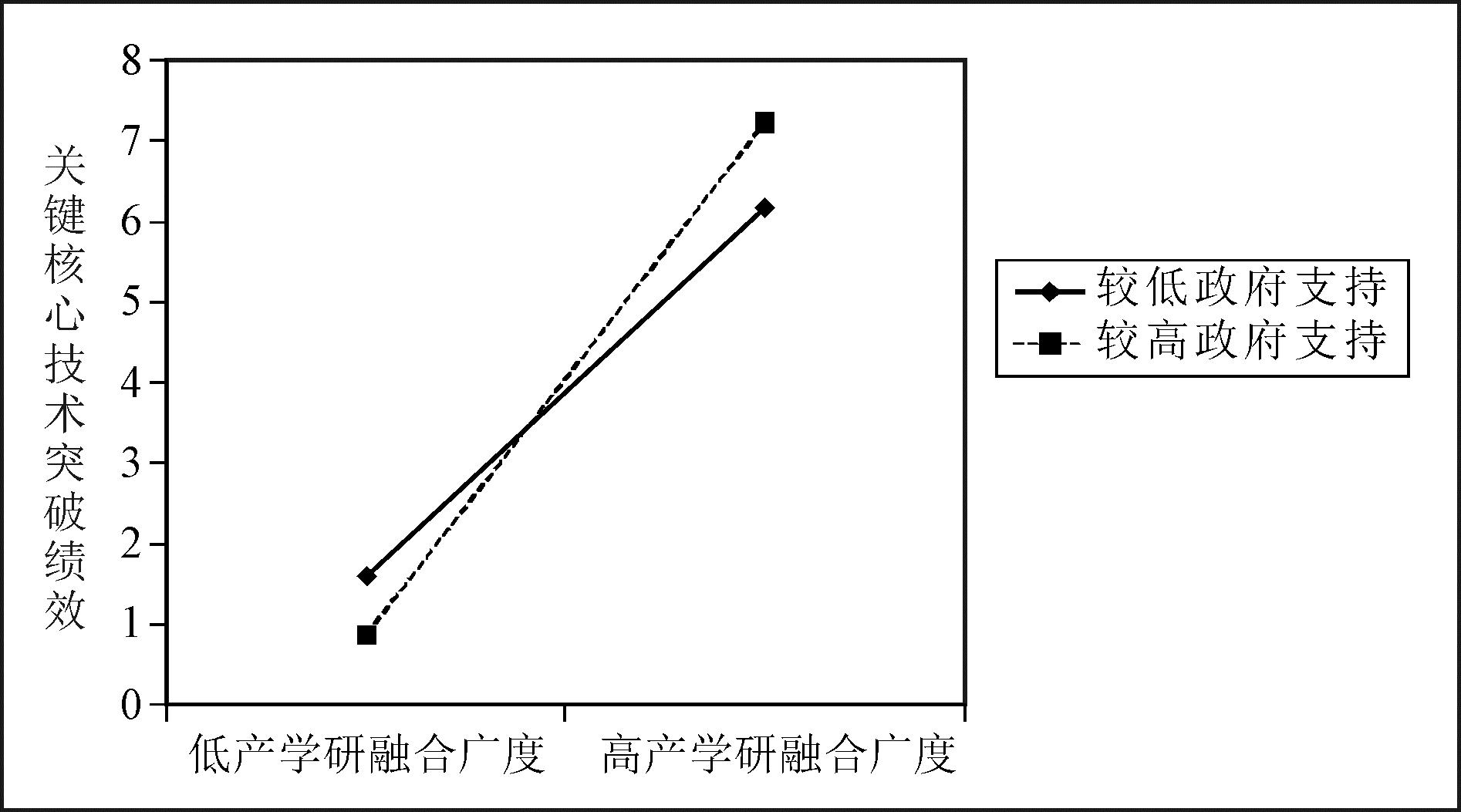

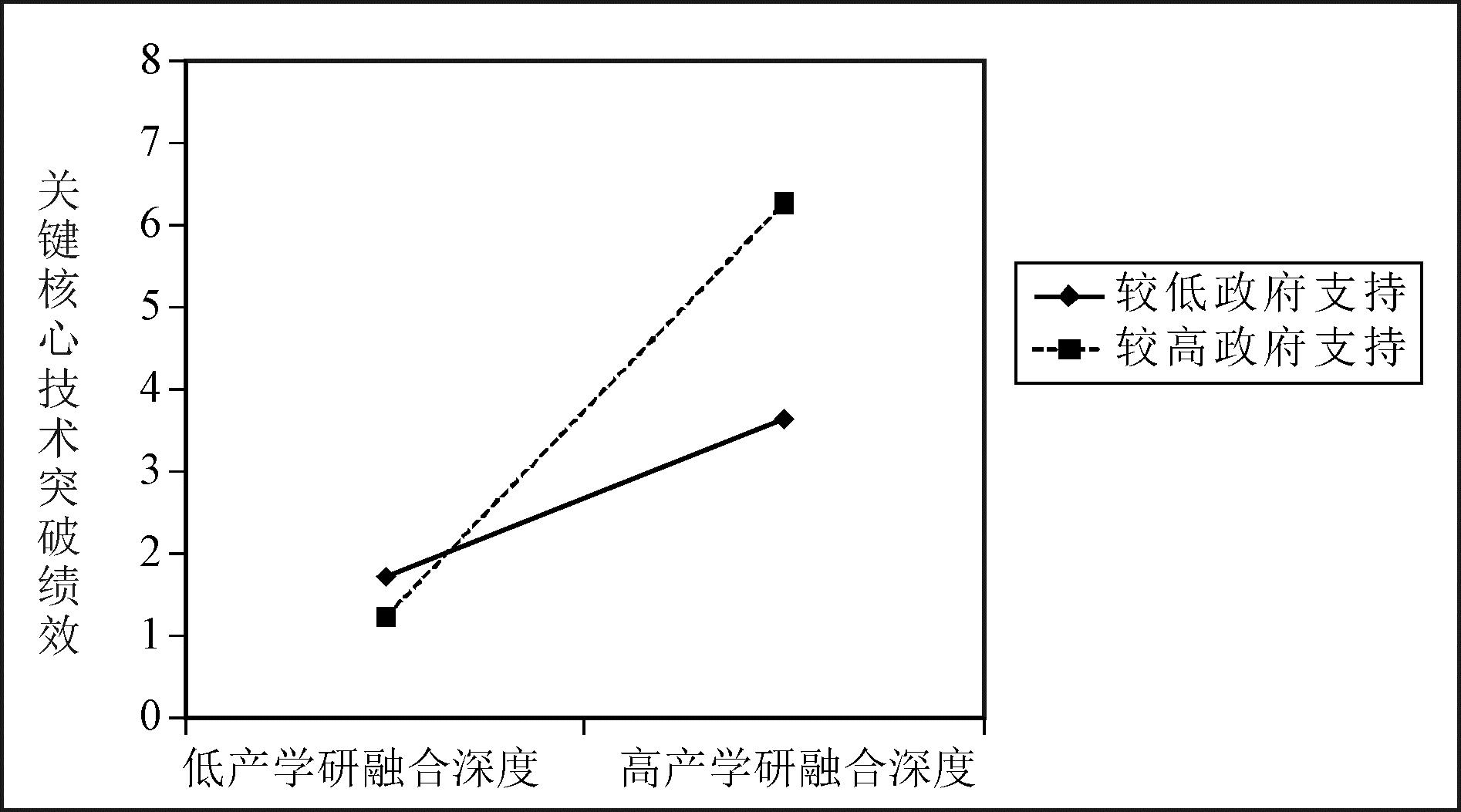

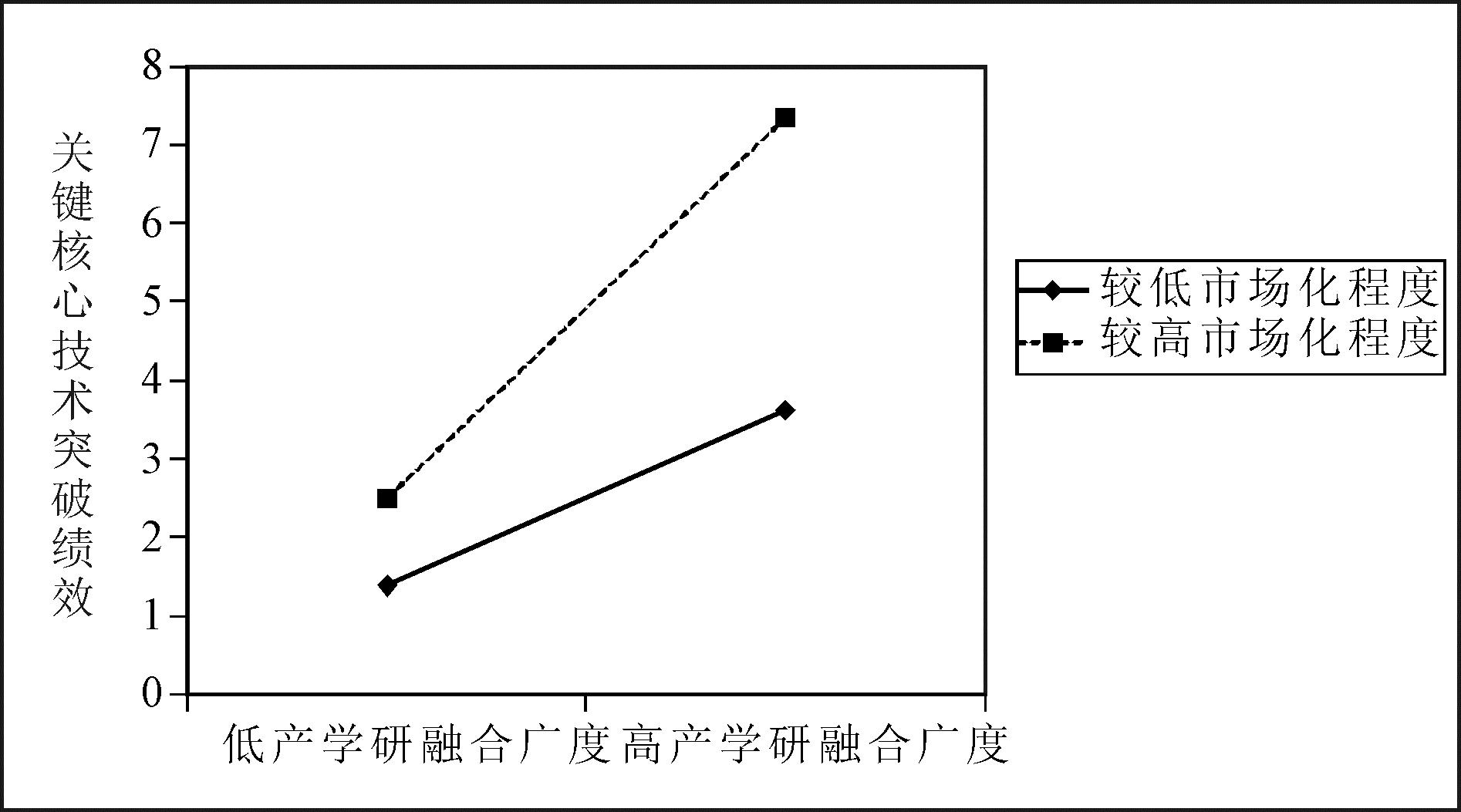

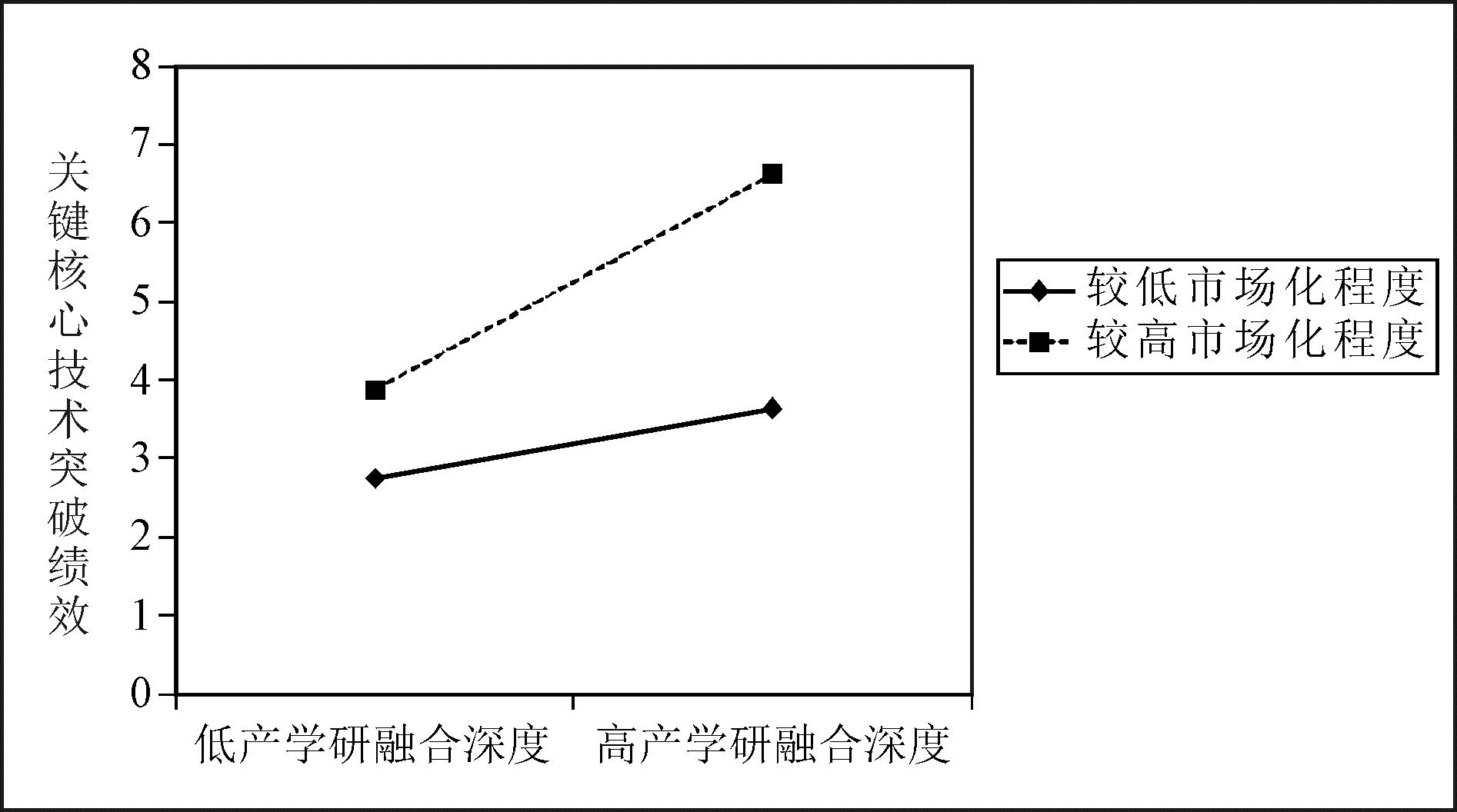

为更清晰地展示外部制度情境的调节作用,本文绘制政府支持与市场化程度的调节作用图(见图2~5)。图2显示,对于已获得政府支持的制造业领军企业而言,产学研融合广度对关键核心突破技术绩效的正向影响得到强化,与H3a一致。图3显示,对于已获得政府支持的制造业领军企业而言,产学研融合深度对关键核心技术突破绩效的正向影响得到强化,与H3b一致。图4显示,市场化程度较高地区,产学研融合广度对制造业领军企业关键核心技术突破绩效的正向影响得到强化,与H4a一致。图5显示,市场化程度较高地区,产学研融合深度对制造业领军企业关键核心技术突破绩效的正向影响得到强化,与H4b一致。

3.2 稳健性检验

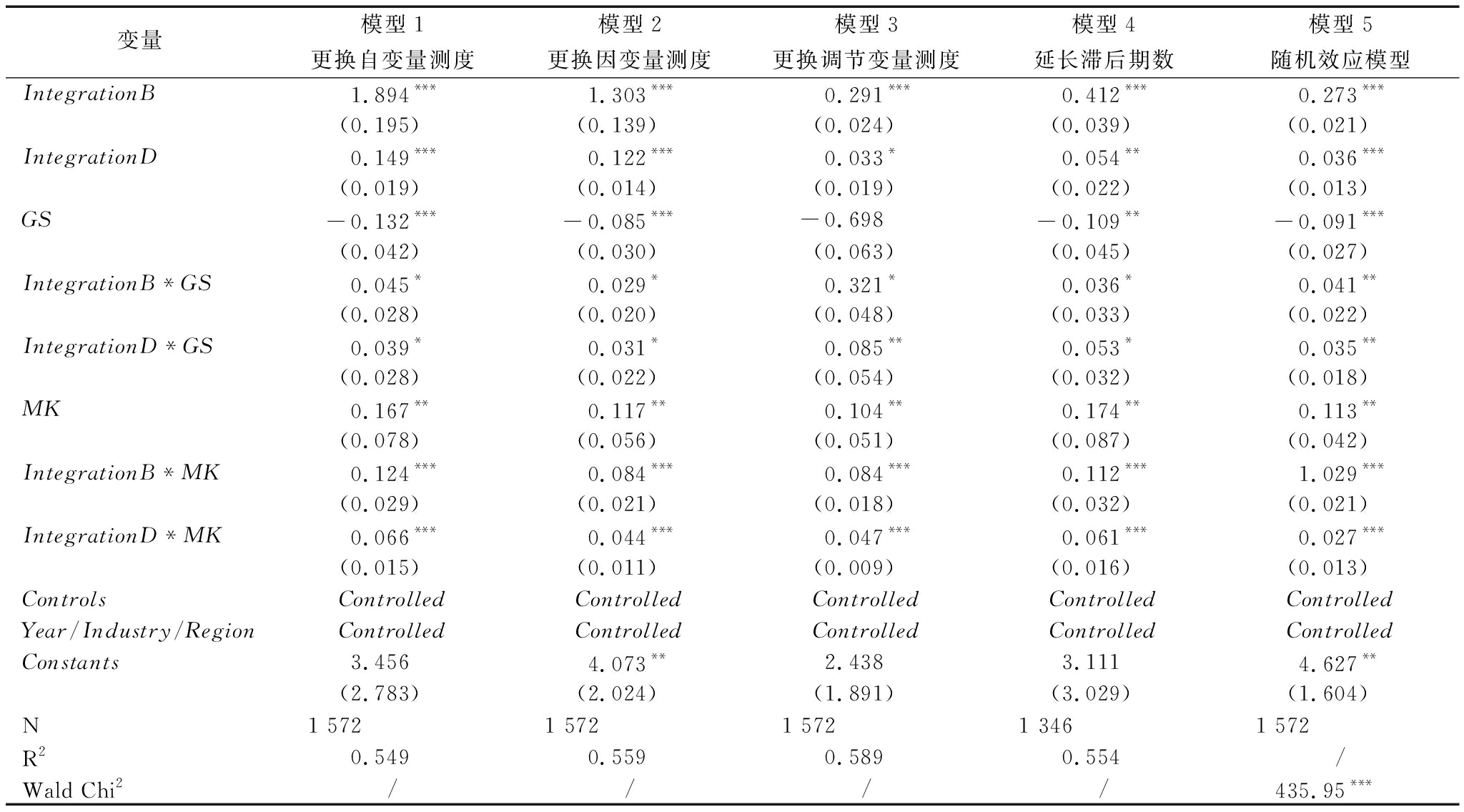

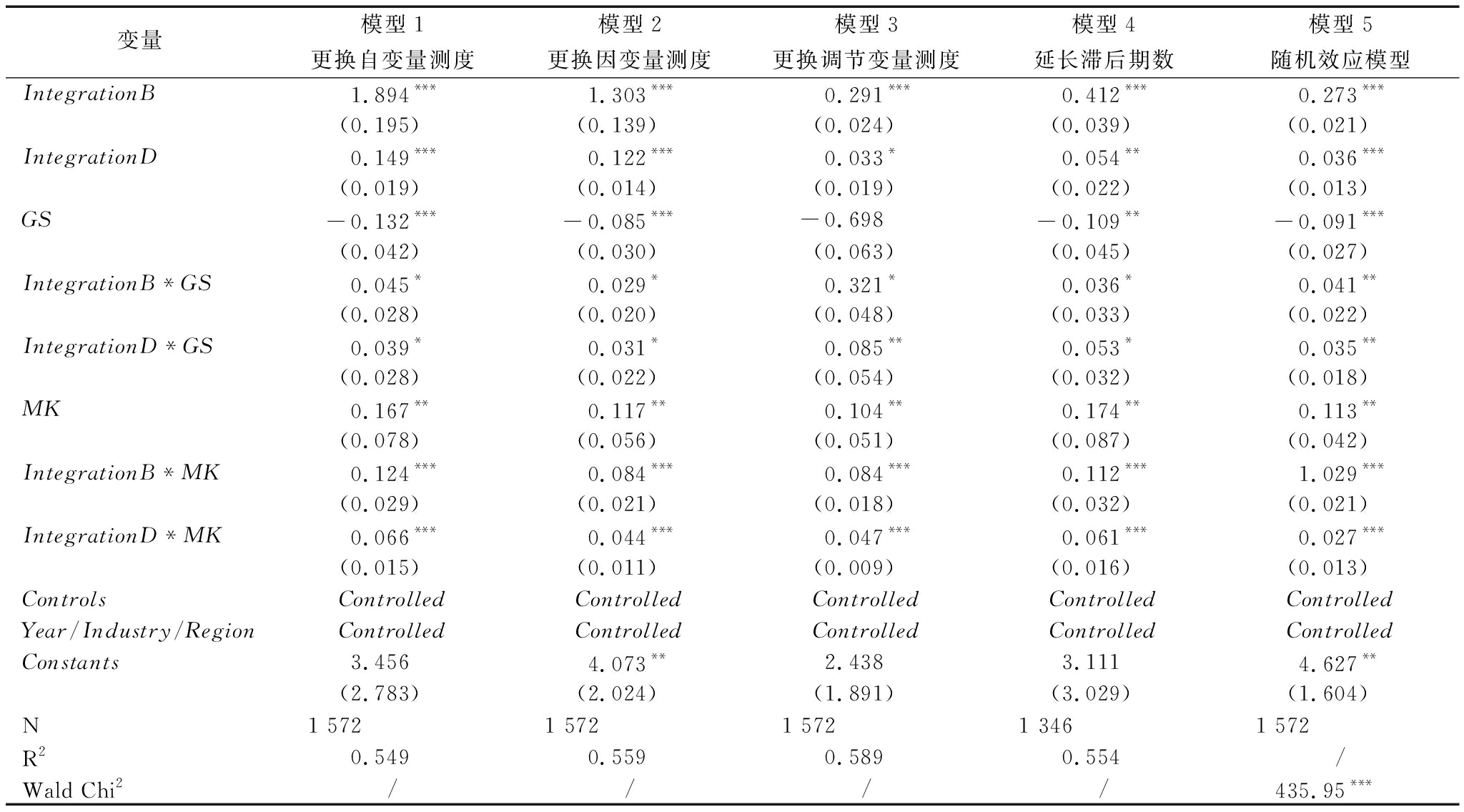

本文稳健性检验结果如表5所示。

表5 稳健性检验结果

Table 5 Robustness test results

变量模型1模型2模型3模型4模型5更换自变量测度更换因变量测度更换调节变量测度延长滞后期数随机效应模型IntegrationB1.894***1.303***0.291***0.412***0.273***(0.195)(0.139)(0.024)(0.039)(0.021)IntegrationD0.149***0.122***0.033*0.054**0.036***(0.019)(0.014)(0.019)(0.022)(0.013)GS-0.132***-0.085***-0.698-0.109**-0.091***(0.042)(0.030)(0.063)(0.045)(0.027)IntegrationB*GS0.045*0.029*0.321*0.036*0.041**(0.028)(0.020)(0.048)(0.033)(0.022)IntegrationD*GS0.039*0.031*0.085**0.053*0.035**(0.028)(0.022)(0.054)(0.032)(0.018)MK0.167**0.117**0.104**0.174**0.113**(0.078)(0.056)(0.051)(0.087)(0.042)IntegrationB*MK0.124***0.084***0.084***0.112***1.029***(0.029)(0.021)(0.018)(0.032)(0.021)IntegrationD*MK0.066***0.044***0.047***0.061***0.027***(0.015)(0.011)(0.009)(0.016)(0.013)ControlsControlledControlledControlledControlledControlledYear/Industry/RegionControlledControlledControlledControlledControlledConstants3.4564.073**2.4383.1114.627**(2.783)(2.024)(1.891)(3.029)(1.604)N 1 5721 5721 5721 3461 572R20.5490.5590.5890.554/Wald Chi2////435.95***

(1)模型1中,本文进一步使用Blau指数计算产学研融合广度[11],具体公式如下:

IURBreadth=1-∑(ni/N)2

(2)

其中,IURBreadth代表广度,ni代表企业在全链条第i类环节开展产学研合作的数量,N代表企业在全链条各环节开展产学研合作的数量总计,取值范围介于0~1之间,数值越大,广度越高。结果显示:产学研融合广度(b=1.894, P<0.01)与产学研融合深度(b=0.149, P<0.01)的系数均显著为正,产学研融合广度与政府支持(b=0.045, P<0.1)、市场化程度(b=0.124, P<0.01)的交互项系数均显著为正,产学研融合深度与政府支持(b=0.039, P<0.1)、市场化程度(b=0.066, P<0.01)的交互项系数均显著为正。由此,全部研究假设通过稳健性检验。

(2)模型2中,本文采用企业所获各项高级别科技创新奖项的数量总计测度结果变量。结果显示:产学研融合广度(b=1.303 P<0.01)与产学研融合深度(b=0.122, P<0.01)的系数显著为正,产学研融合广度与政府支持(b=0.029, P<0.1)、市场化程度(b=0.084, P<0.01)的交互项系数均显著为正,产学研融合深度与政府支持(b=0.031, P<0.1)、市场化程度(b=0.044, P<0.01)的交互项系数均显著为正。由此,全部研究假设通过稳健性检验。

(3)模型3中,本文采用企业获得政府补贴总额与销售额总额的比值测度调节变量政府支持[23]。结果显示:产学研融合广度(b=0.291, P<0.01)与产学研融合深度(b=0.033, P<0.01)的系数显著为正,产学研融合广度与政府支持(b=0.321, P<0.1)、市场化程度(b=0.084, P<0.01)的交互项系数均显著为正,产学研融合深度与政府支持(b=0.085, P<0.05)、市场化程度(b=0.047, P<0.01)的交互项系数均显著为正。由此,全部研究假设通过稳健性检验。

(4)模型4中,为避免模型内生性问题,本文对所有解释变量进行滞后两期处理。结果显示,产学研融合广度(b=0.412, P<0.01)与产学研融合深度(b=0.054, P<0.05)的系数均显著为正,产学研融合广度与政府支持(b=0.036, P<0.1)、市场化程度(b=0.112, P<0.01)的交互项系数均显著为正,产学研融合深度与政府支持(b=0.053, P<0.1)、市场化程度(b=0.061, P<0.01)的交互项系数均显著为正。由此,H1~H4b全部通过稳健性检验。

(5)模型5中,本文采用面板数据随机效应模型检验研究结果的稳健性。结果显示:产学研融合广度(b=0.273, P<0.01)与产学研融合深度(b=0.036, P<0.01)的系数均显著为正,产学研融合广度与政府支持(b=0.041, P<0.05)、市场化程度(b=1.029, P<0.01)的交互项系数均显著为正,产学研融合深度与政府支持(b=0.035, P<0.05)、市场化程度(b=0.027, P<0.01)的交互项系数均显著为正。由此,全部研究假设通过稳健性检验。

4 结语

4.1 研究结论

本文理清了产学研融合与关键核心技术突破的内涵,构建了科学成熟的定量测度指标并基于《2020中国制造业企业500强榜单》中2011—2018年225家A股上市企业1 572条非平衡面板数据,实证检验了产学研融合广度与产学研融合深度对制造业领军企业关键核心技术突破绩效的影响,以及政府与市场双元驱动制度情境的调节作用,得出以下主要结论:

(1)产学研融合广度对制造业领军企业关键核心技术突破绩效具有显著正向影响。

(2)产学研融合深度对制造业领军企业关键核心技术突破绩效具有显著正向影响。

(3)政府支持强化产学研融合广度与产学研融合深度对制造业领军企业关键核心技术突破绩效的正向影响。

(4)市场化程度强化产学研融合广度与产学研融合深度对制造业领军企业关键核心技术突破绩效的正向影响。

4.2 理论贡献

(1)拓展了产学研融合相关研究。与现有文献不同,本文厘清了产学研融合的内涵,定量评价了产学研融合程度,实证检验了产学研融合程度对关键核心技术突破绩效的影响效应,弥补了以往研究的不足,拓展了产学研融合相关研究。

(2)丰富了关键核心技术相关研究。与现有文献不同,本文界定了关键核心技术突破的概念,构建了客观可行的定量测度指标,解决了关键核心技术突破测度指标难以选取、评价依据难以量化的难题。本文采用定量研究方法厘清了不同程度产学研融合的影响差异,将强政府与大市场双元驱动纳入关键核心技术现有研究框架进行实证分析,弥补了以往研究的不足,拓展了关键核心技术相关研究。

(3)为制造业领军企业通过产学研融合实现关键核心技术突破的实践提供了理论支撑。制造业领军企业应在创新链、产业链全链条各环节与学研机构开展广泛合作,通过多渠道获取异质性资源以促进协同效应产生,积极建立深层次产学研融合关系,共建收益共享、风险共担、利益融合的产学研实体,实现产学研各创新主体深度融合,从而促进关键核心技术突破与攻关。

(4)为政府制定促进产学研融合与关键核心技术突破相关政策提供了对策建议。政府部门应发挥“有为政府”与“有效市场”的共同作用,构建中国特色的“市场+政府”协同政策体系。具体而言,政府需要利用好“专家智囊团”,准确识别“从0到1”与“从1到N”的关键核心技术领域,从而在不同领域实施差异化贯穿式创新补贴政策。与此同时,应深化经济体制改革,不断完善市场机制,健全社会主义市场经济条件下新型举国体制,构建与创新型国家相匹配的中国特色科技金融体系。

4.3 不足与展望

本文存在以下局限:第一,受限于数据的可得性,本文选取企业获得高级别科技创新奖项的层次与数量测度企业关键核心技术突破绩效,未来研究可采用关键核心技术专利等其它类型数据进行分析。第二,本文从外部合作范围与内部交互深度两个维度探讨了产学研融合程度,而产学研融合是多维度的复杂概念[2],未来可以从组织边界渗透、边界融合等其它维度展开研究。第三,本文仅探讨了政府支持与市场化程度两个典型外部制度情境的调节作用,未来可从非正式制度情境视角探讨产学研融合影响关键核心技术突破绩效的情境条件。

参考文献:

[1] 陈劲,阳镇.融通创新视角下关键核心技术的突破:理论框架与实现路径[J].社会科学,2021,35(5): 58-69.

[2] 张羽飞,原长弘,张树满.产学研融合程度对科技型中小企业创新绩效的影响[J].科技进步与对策,2022,39(9):64-74.

[3] 曾琼,舒巧.重庆市产学研融合现状与制约因素及对策建议[J].科技资讯,2021,19(17):78-82,87.

[4] 尹君,谭清美.军民融合程度评价及其优化对策研究[J].科研管理,2020,41(1):90-97.

[5] 李显君,孟东晖,刘暐.核心技术微观机理与突破路径——以中国汽车AMT技术为例[J].中国软科学,2018,33(8):88-104.

[6] WIRSICH A, KOCK A, STRUMANN C, et al. Effects of university industry collaboration on technological newness of firms[J]. Journal of Product Innovation Management,2016, 33(6):708-725.

[7] 张杰,吴书凤.“十四五”时期中国关键核心技术创新的障碍与突破路径分析[J].人文杂志,2021,65(1):9-19.

[8] ZHANG Y, YUAN C, ZHANG S. Influences of university-industry alliance portfolio depth and breadth on growth of new technology-based firms: evidence from China [J]. Industrial Marketing Management, 2022, 102: 190-204.

[9] 吕一博,朱雨晴,鲍丽宁.内向型开放式创新与突破性创新绩效——网络位置的调节效应[J].管理科学,2020,33(5): 86-100.

[10] KOBARG S, STUMPF-WOLLERSHEIM J, WELPE I M. More is not always better: effects of collaboration breadth and depth on radical and incremental innovation performance at the project level[J]. Research Policy, 2019, 48(1):1-10.

[11] 杨震宁,赵红.中国企业的开放式创新:制度环境、“竞合”关系与创新绩效[J].管理世界,2020,36(2): 139-160,224.

[12] FISCHER B B, SCHAEFFER P R, VONORTAS N S, et al. Quality comes first: university-industry collaboration as a source of academic entrepreneurship in a developing country[J]. The Journal of Technology Transfer, 2018, 43:263-284.

[13] CHOI J, CONTRACTOR F J.Choosing an appropriate alliance governance mode: the role of institutional, cultural and geographical distance in international research &development (R&D) collaborations[J]. Journal of International Business Studies, 2016, 47(2):210-232.

[14] 张羽飞,原长弘,张树满.共建产学研创新联合体对科技中小企业创新绩效的影响研究[J].管理学报,2023,20(1):76-85.

[15] 董睿,张海涛.产学研协同创新模式演进中知识转移机制设计[J].软科学,2018,32(11):6-10.

[16] 叶祥松,刘敬.政府支持与市场化程度对制造业科技进步的影响[J].经济研究,2020,55(5):83-98.

[17] 杨思莹.政府推动关键核心技术创新:理论基础与实践方案[J].经济学家,2020,32(9):85-94.

[18] SZCZYGIELSKI K, GRABOWSKI W, PAMUKCU M T, et al. Does government support for private innovation matter? firm-level evidence from two catching-up countries[J]. Research Policy, 2017, 46(1):219-237.

[19] 刘斐然,胡立君,范小群.产学研合作对企业创新质量的影响研究[J].经济管理,2020,42(10):120-136.

[20] NISHIMURA J, OKAMURO H. Internal and external discipline: the effect of project leadership and government monitoring on the performance of publicly funded R&D consortia[J]. Research Policy, 2018, 47(5):840-853.

[21] 白俊红,卞元超.政府支持是否促进了产学研协同创新[J].统计研究,2015,32(11):43-50.

[22] 王小鲁,樊纲,胡李鹏.中国分省份市场化指数报告(2018)[M].北京: 社会科学文献出版社,2019.

[23] 邱洋冬.产学研合作的创新激励效应研究——基于不同调节机制的分析[J].经济体制改革,2020,38(5):107-112.

[24] KAFOUROS M, WANG C, PIPEROPOULOS P, et al. Academic collaborations and firm innovation performance in China: the role of region-specific institutions[J]. Research Policy, 2015, 44(3):803-817.

[25] 李雪灵,蔡莉,龙玉洁,等.制度环境对企业关系构建的影响:基于中国转型情境的实证研究[J].南开管理评论,2018,21(5): 1-50,72.

[26] 曹越,王琼琼.东道国税率、企业避税与跨国企业创新[J].财经研究,2021,47(6):47-60.

[27] 赵先进,向诗婷.中国大型制造企业境外研发现状与对策研究[J].科技管理研究,2019,39(2): 122-128.

[28] KIM J, LEE C, CHO Y. Technological diversification, core-technology competence, and firm growth [J]. Research Policy, 2016, 45(1): 113-124.

[29] 戚筠,唐恒,石俊国.基于小世界网络特性的核心技术识别研究——以石墨烯为例[J].情报杂志,2020,39(2):50-55.

[30] 张治河,苗欣苑.“卡脖子”关键核心技术的甄选机制研究[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2020,49(6):5-15.

[责任编辑:张 悦)