0 引言

联合国《2022可持续发展目标报告》指出,长期的经济疲软和为应对疫情冲击而大量动用社会资源,致使各国均面临物资匮乏、经济复苏资金缺口大幅增长的困境。据统计,2022年全球能源需求随经济反弹,二氧化碳排放突破历史新高,达到363亿吨[1]。应对物质与资源短缺和实现社会可持续发展已成为全球面临的共同问题。使用灵活制造生产关键性产品的解决方案应运而生,通过节俭式创新解决资源限制瓶颈的例子屡见不鲜。节俭式创新是指用更少的成本为更多的人提供足够好的、负担得起的产品,满足支付能力有限的消费者的需求。新兴经济体和发展中国家为节俭式创新创造了土壤[2],如中国、印度、越南和其他发展中经济体采取了一些节俭式创新举措,体现了节俭式创新在资源受限情境下的重要作用。资源是有限的,而人们对高质量生活的需求不断增长,因此,企业突破资源约束,在资金、技术、时间受限的情境下持续自主创新,是各国推进社会可持续发展的基础与保障。

节俭式创新(Frgual Innovation)是一种“跳出盒子想问题”的新思维方式,是摒弃传统创新资源的大量投入,通过突破资源匮乏、资金受限、自主创新能力薄弱的困境,走向更为节俭、绿色的创新模式[3]。节俭式创新在受到众多市场经济体极大认可的同时,也成为理论与实务界关注的焦点。相关研究主要从宏观视角探索节俭式创新对社会经济发展的影响以及由此产生的新商业模式,也有少数研究将节俭式创新引入组织经营管理领域,从微观层面研究节俭式创新的触发机制[4],探讨知识转移、知识来源及知识共享对节俭式创新的影响[5],认为有效的知识管理及知识交互机制是实施节俭式创新的先决条件。在复杂的竞争环境下,相比个人创新,单团队和多团队系统交互的创新更能推动组织发展[6]。但是,现有研究对节俭式创新在团队尤其是多团队系统层面的探讨较为匮乏。

多团队系统理论认为现代团队运作及其创新更关注跨团队协作,诸多科研难题攻克、技术升级、新产品研发和突发事件应对都与多团队系统(Multi-team Systems, MTS)协作密不可分[7]。因此,学界将关注焦点从单团队转向多团队系统的运行与创新效率[8]。有研究表明,交互记忆系统作为知识管理在团队层面的运行机制,被证实与团队创新高度相关。交互记忆系统(Transactive Memory System,TMS)反映团队内及团队间的专业知识分布和分工体系[9],按照分工、共享和实用的逻辑,降低知识信息搜索获取与分享成本,减少知识重叠带来的不利影响。交互记忆系统在单团队和多团队系统中通过整合知识与差异知识的平衡,构建新知识的创造和创新能力[10],并开辟新的创新路径,以实现可持续的节约性、低成本、多样性的节俭式创新。

在实践中,各团队本身固有的工作模式、价值观差异和利益冲突等引起摩擦,削弱多团队系统内交互记忆系统的优势和产出效能[11]。此时,作为多团队系统中团队间联结角色的边界管理者的价值得以凸显,对多团队系统的有效性产生显著影响[12]。边界管理者(Boundary Spanner)作为多团队系统内跨团队交涉、协调任务、争取资源、促成合作的关键人物,可以带来更有效的跨边界协作,从而推动多团队系统目标的实现。边界管理者是在多团队系统中负责外部关系管理、协调任务分配、争取资源、搜索信息和建议的单团队负责人,兼具单团队管理者和多团队系统成员双重身份[13]。社会身份认同理论指出,个体通过社会分类认识到自己归属某个特定社会群体及这一群体成员身份带给他的情感和价值意义[14],由此产生内群体偏好和外群体偏见,进而决定其如何思考、如何感觉以及如何行事。由此可见,边界管理者对单团队管理者和多团队系统成员身份认同的不对称性,会影响资源、知识信息、分工协作等在单团队和多团队系统上的分配、传递与共享。作为单团队接触的关键界面,边界管理者的积极认知和行为会提升单团队与多团队系统两个层面的交互记忆系统在专长、分工、资源等方面的针对性及有效性,进而不仅影响单团队节俭式创新,还会对多团队系统的节俭式创新产生影响。因此,有必要将边界管理者身份认同纳入研究框架,探究其在单团队节俭式创新跨层次聚合为多团队系统节俭式创新过程中的作用。

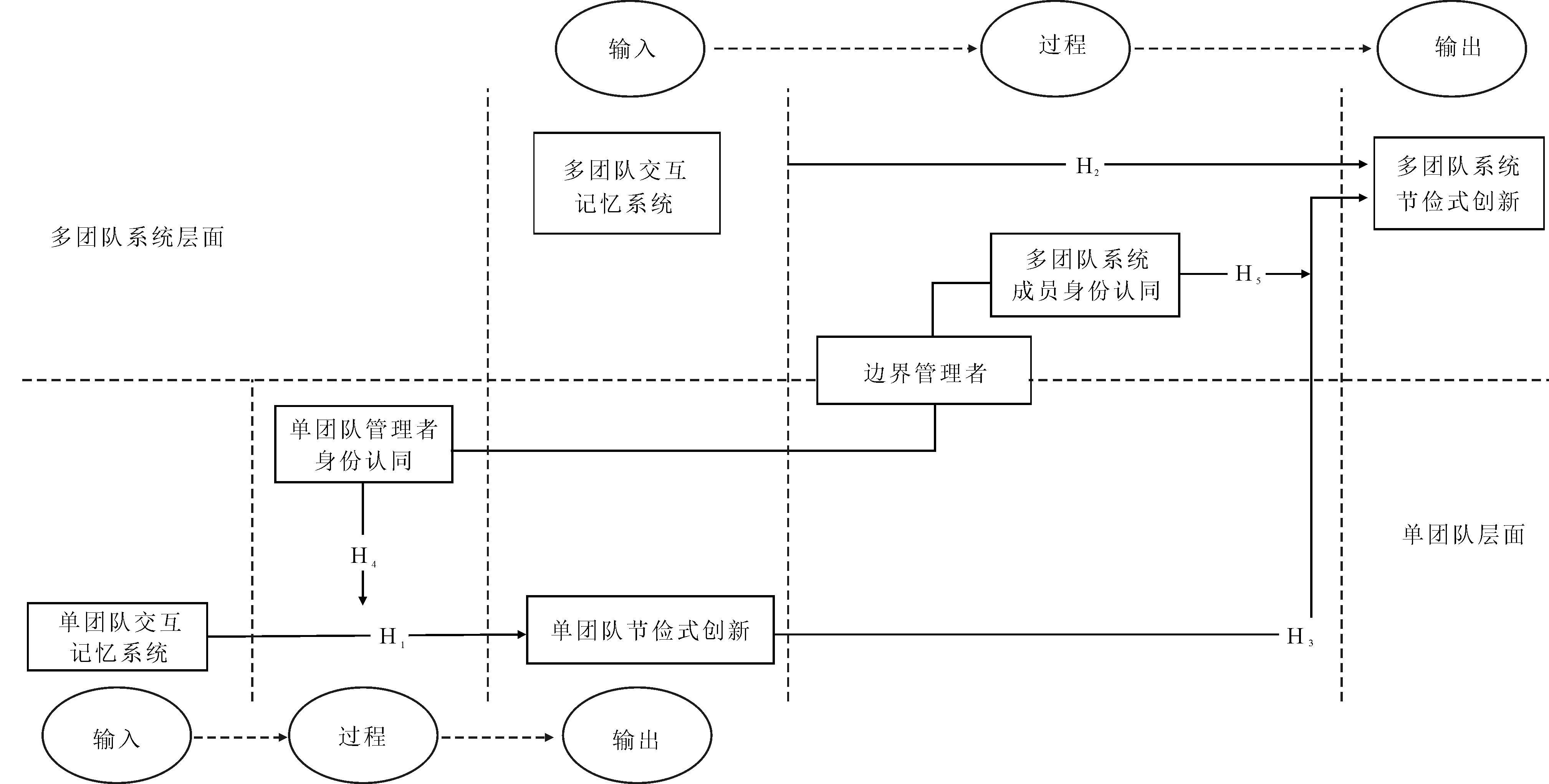

据此,本研究从单团队和多团队系统跨层次交互视角,基于多团队系统理论和社会身份认同理论,纳入边界管理者的单团队管理者和多团队系统成员身份认同,探讨交互记忆系统对单团队和多团队系统节俭式创新的影响,并进一步探究和提炼单团队节俭式创新聚合升华为多团队系统节俭式创新的跨层次作用机制。将节俭式创新研究拓展至单团队和多团队系统交互层面,深化和拓展节俭式创新的理论研究,为推动企业突破资源约束、践行可持续发展并实施节俭式创新提供参考。

1 理论基础与研究假设

1.1 单团队交互记忆系统与单团队节俭式创新

作为解决需求的一种方式,节俭式创新被定义为开发资源稀缺但比现有产品更便宜的高质量解决方案。以人口基数大、个体购买力局促、长期难以享有创新福利的金字塔底(Bottom of Pyramid,BOP)人群为主体的新兴市场日益引起关注,这部分人面临基本需求得不到满足的状况(姚柱等,2021)。节俭式创新弥补了资源约束的缺点,并通过创新提供客户负担得起的产品或服务,其已成为应对资源耗竭和全球供应链危机的一种有效解决方案。相较于功能过度、复杂昂贵的产品,节俭式创新可以为BOP人群提供基础设计、简洁低价的差异化产品,充分体现其多样性特征。节俭和可持续性是未来创新管理的两大核心领域,节俭式创新的可持续性特征体现为通过摒弃传统创新投入巨大的预算和资源,走向更为节俭、绿色的创新模式[3]。节俭式创新通过突破资源约束,激发个体知识与创造力,减少资源使用和降低成本,开发出独特、多样且低成本的解决方案,满足广泛消费者群体的需求[15],其宗旨在于保证创新质量,满足更广泛阶层需求,成本更低廉,更加体现可持续理念。

团队节俭式创新宗旨与目标的实现被认为是团队交互记忆系统的一项重要产出[16]。交互记忆系统是一种获取、贮存、应用多元化和互补性知识及技术的协作分工系统,被广泛用于解释、分析、预测企业和团队的创新与绩效。当团队面临一项创新任务并激活团队交互记忆系统时,首先,交互记忆系统的专长性使得团队成员根据创新所需知识信息分布式的特点,基于分工逻辑对团队成员进行职责的专业化分工,每一位成员在自己擅长的专业领域精细化搜索和学习钻研[17]。一方面可以避免对市场环境、竞争对手等相关信息的疏漏和短视,激发团队成员在专业领域的创造性,有助于开展尖端创新,开发具备竞争力的多样化、差异化产品以满足广泛市场需求[18];另一方面,能够减少团队在知识信息搜索、获取、学习和创造方面的资源损耗,降低创新成本,促进节俭式创新。其次,交互记忆系统的可信性能够增加团队成员对彼此专长知识信息的信任,有利于团队基于共享逻辑促进成员之间的专长知识识别、知识信息交流与共享使用,降低团队创新的知识冗余,提升团队创新性方案产出,减少辨别、试错、筛选模糊信息的时间成本和资源损耗[19],降低团队创新成本,同时,对市场需求作出快速反应并缩减创新时间,有利于开展节俭式创新。最后,交互记忆系统的协调性能够整合团队成员的知识、经验、技术和有限的资源,产生资源协同效应以打破个人资源壁垒,克服资源约束,并加深团队对市场需求和创新任务的理解,在节约资源的同时,增强团队创新的多样性和灵活性,促进节俭式创新思维与成果产出[20]。

综上,当团队交互记忆系统被激发且高效运行时,交互记忆系统能够基于分工逻辑、共享逻辑和实用逻辑,整合团队成员在知识、信息与技术领域的专长性、可信性及协调性,有效降低知识搜索与获取成本,提升知识技术的专业性与针对性,消除人际沟通和知识共享壁垒,使团队创新具备节约性、低成本和多样性特点,促进团队节俭式创新。基于此,本研究提出以下假设:

H1:单团队交互记忆系统有利于单团队节俭式创新。

1.2 多团队交互记忆系统与多团队系统节俭式创新

多团队系统理论认为,随着竞争环境不确定性增强、任务复杂性加大,仅靠单团队运作难以完成任务目标的情况越来越普遍。动态性、挑战性环境使得企业面临的创新任务往往是复杂的、浩大的,必须依赖社会分工组建多团队系统开展协同创新,才能完成单团队难以承担的创新活动[21]。在公共危机情况下,成员知道在更广泛的系统中从何处找到必要的专业知识和经验,以及如何快速获取和应用这些资源是至关重要的。基于系统观将多团队视为一个系统,是指两个及以上团队在追求不同近端目标的同时至少共享一个远端目标,通过直接接触和相互依赖,在动态复杂环境中协同实现集体目标。与单团队类似,多团队交互记忆系统能够推动多团队系统的节俭式创新。基于知识基础观,交互记忆系统的本质是知识社会化、组织化和内部化的螺旋上升过程[22]。因此,与单团队交互记忆系统不同,多团队交互记忆系统运行的关键在于知识在多团队系统中的识别、流通与升华。

首先,与单团队交互记忆系统相比,多团队交互记忆系统的专长性表现出更为多样化的特征。一方面,多团队系统从个体和团队层面呈现更多因个体差异带来的个性、知识背景、技能经验及专长的差异化融合[23];另一方面,上升至多团队系统层面,每个单团队均有其独特的知识、信息、技术等方面的专长,促使多团队交互记忆系统中的知识、信息与技术等更凸显多样性与异质性特点,扩充了知识资源池范围,放大了知识交互效用,成员能够跨团队获取更多信息资源,更有效地减少盲目搜寻的时间、精力和资源损耗,而多样、包容的节俭式创新思维可以为多团队系统创新提供知识资源基础[24]。其次,多团队交互记忆系统作为员工共享认知在团队层面的涌现状态,形成超越单个团队知识记忆并涌现成团队间知识分布的“共识”,达到团队内和跨团队的知识分布记忆,在防止知识储备过分冗余和重叠的同时,使单团队的知识在多团队系统内得以升华。团队内和团队间的知识共享、交流和碰撞,促使多团队系统以更低的试错成本产生更多创新产出,使得有限资源条件具备支持更多更广泛创新的基础,符合节俭式创新节约、低成本、多样化的要求,促进多团队系统节俭式创新。最后,多团队系统会将远端共享目标分解成每一个系统内单团队的近端目标,增强各团队目标间的系统关联性。多团队系统基于单团队目标的系统性和关联性,按照分工逻辑、共享逻辑和实用逻辑,构建有效的多团队系统层面的正式与非正式沟通机制、纵向横向协调机制和跨层次交互机制以提升团队内与团队间跨层交互,促进单团队协作和产出的同步化。因此,相比交互记忆系统在单团队的产出速度、涉及范围和运行效率,多团队交互记忆系统更能创造多样化、独特的创新解决方案,并能更高效、更节约、可持续地满足动态市场需求,激发多团队系统节俭式创新。

综上,多团队交互记忆系统作为一个动态开放的跨层次协作机制,是指多个单团队之间进行目标分解,同时快速进行知识检索,充分了解各单团队及其成员的专长与优势,并根据任务要求优化配置资源,实现合作共享的有秩性,节约单团队创新投入并减少团队间知识冗余,持续深化单团队专长,促使单团队将专长发展为专业,专业进化为权威,与节俭式创新节约可持续、低成本、多样性的创新理念一致。据此,本研究提出如下假设:

H2:多团队交互记忆系统有利于多团队系统的节俭式创新。

1.3 单团队节俭式创新与多团队系统节俭式创新

多团队系统理论指出,多团队系统越是作为一个紧密单元开展活动,系统中每一元素的变化对其它元素和系统本身的影响就越大。因此,多团队系统节俭式创新是多个单团队节俭式创新均衡发展的结果,取决于每个单团队节俭式创新的聚合。单团队须正确理解其在多团队系统中的角色、功能、目标及融入系统的方式,而节俭式创新是不限于个体层次,强调组织层次、产业层次乃至国家宏观层次的一种集约化、节约化创新理念(张军等,2017)。单团队开展节俭式创新后,多团队系统则通过联结各单团队获取差异性和多样性的创新成果,达到各单团队节俭式创新产出的同步,促进多团队系统节俭式创新。

首先,多团队系统的目标层级性特征表明,多团队系统的共享远端目标和单团队的近端目标之间是自上而下层层分解、自下而上层层支持的关系[25]。多团队系统共享远端目标的达成需要单团队的投入与协作,单团队节俭式创新近端目标的达成有助于多团队系统节俭式创新远端目标的达成。其次,团队异质性是多团队系统分工与协作的基础,基于社会分工逻辑而产生的单团队节俭式创新需要聚合以支撑多团队系统的节俭式创新集体目标的达成。因此,多团队系统节俭式创新与任意单团队的节俭式创新密不可分,单团队专业化、异质化的节俭式创新经过多团队系统层面的沟通机制、协调机制和跨层次交互机制的协同整合,聚合并升华为多团队系统的节俭式创新。最后,多团队系统具有高度互依性,单团队间是和合共生、紧密协作、高度依存并互相影响的关系,多团队系统通过协作完成复杂性创新性任务。多团队系统中单团队实施节俭式创新,并按照共享逻辑和实用逻辑将节俭式创新成果在团队间共享和协同使用,以达成多团队系统的节俭式创新集体目标。

综上,交互记忆系统同时在单团队与多团队系统层面运作,平衡两个层面的关注焦点。多团队系统在专业化分工的基础上,通过单团队间的沟通机制、协调机制、跨层次交互机制,保障多团队系统能够跨越团队边界获得差异化、专业化的外部知识,并通过跨层次协作予以强化,对外吸收与对内整合相互加强,使多团队系统保持高效协同[26]。单团队和多团队系统同时运作可以支撑子团队近端目标与多团队系统共享远端目标的关联,以保障其系统性、整体性,实现单团队节俭式创新向多团队系统节俭式创新的聚合升华。基于此,本研究提出以下假设:

H3:单团队节俭式创新能够升华并促进多团队系统节俭式创新。

1.4 边界管理者双重身份认同、交互记忆系统与节俭式创新

多团队系统的高效运作和整合离不开边界管理者,边界管理者是多团队系统中建立和维持与其他团队交换及合作关系,并通过对内协调任务分配、对外获取资源信息整合任务的单团队负责人。作为单团队迈向多团队系统的关键跨界联接,边界管理者一方面负责单团队的运营,另一方面对多团队系统产生影响,其心理和行为对单团队及多团队系统的行为和绩效具有重要影响。有研究发现,边界管理者的权利感[11]、双重心理契约[14]、身份认同会影响多团队系统冲突管理和绩效(姚柱等,2021),尤其是在多团队系统中的双重角色。

社会身份认同理论认为,个体通过社会分类对所在群体产生身份认同。身份认同是个体对自我身份的确认、对所归属群体的认知和伴随的情感体验及行为模式进行整合的心理过程[27]。个体倾向于选择和执行与其社会身份一致的活动,并倾向于拥护支持其社会身份的组织。认同是个体内在动机的重要内化源头,个体对群体目标的认同会促使其将该目标内化为自我追求的有机组成,继而该目标成为个体重要的内在激励源之一。当一种特定的社会身份凸显时,其自我知觉、思维、情感和行为会根据该群体或社会类别的内部成员典型规范、榜样和模式化看法进行调整。

在多团队系统协作情境下,边界管理者兼具单团队管理者和多团队系统成员的双重身份,同时出现单团队和多团队系统两个嵌套的身份焦点并被赋予两种“身份原型”,直接作用于单团队之间的协调合作[28],而且其自身的工作作风和领导风格对单团队内部的人际关系、工作方式和氛围、资源获取、战略制定等产生重要影响。边界管理者应在两种身份间找到动态平衡,以实现单团队与多团队系统协调发展。

当边界管理者的单团队管理者身份认同度较高时,边界管理者将单团队的目标内化为自我目标,将主要时间、精力和资源投入到单团队目标达成中。首先,边界管理者会根据单团队目标对团队成员进行更专业、更具体、更精确的分工,使得团队成员间交互记忆系统的目标性和针对性更强,提升信息搜索获取效率,更大程度上节约知识信息获取成本并减少资源损耗,在更高水平上实现单团队节俭式创新。其次,较高的单团队管理者身份认同驱使其与团队成员进行深入的沟通交流,在团队内部产生情感联结,致力于构建和谐的上下级及团队成员关系。融洽的团队氛围进一步加深团队成员的知识信任,使得单团队交互记忆系统的可信性得到提升,进一步促进团队成员的知识共享、交流和碰撞。同时,边界管理者还会利用其多团队系统成员身份强化与其它单团队在知识信息、各种资源等方面的共享使用,放大资源协同效应,进而提升团队创新方案的创造性和多样性,节约团队创新中知识信息、市场环境的识别和试错成本, 进一步促进单团队节俭式创新。综上,本研究提出如下假设:

H4:边界管理者的单团队管理者身份认同会强化单团队交互记忆系统对单团队节俭式创新的积极影响,即单团队管理者身份认同度越高,单团队交互记忆系统越能够促进单团队节俭式创新。

多团队系统在协作完成复杂性创新任务时,因单团队专长领域差异而形成不同任务分工。多团队系统的目标层级性及构成多样性要求通过高效的沟通协作与跨层次整合机制,推动单团队节俭式创新聚合升华为多团队系统的节俭式创新,同时,需要激发边界管理者具备更高阶的多团队系统成员身份认同和职能要求。首先,当边界管理者的多团队系统成员身份认同度较高时,边界管理者将更积极地了解各单团队专长知识及分工体系,扮演团队间良好的信息传输介质,提升多团队系统信息交互水平和单团队间信息交互的专业化水平,优化单团队间分配机制和协调机制,充分发挥单团队知识多样性、异质性价值,推动单团队节俭式创新成果分享和能力塑造,为多团队系统迸发节俭式创新思维并提升节俭式创新水平提供良好支撑。其次,多团队系统成员身份认同度高的边界管理者能够立足多团队系统利益综合考量,更愿意推动单团队协作以促进多团队系统高效运转[29],并产生积极的跨团队协作意愿和跨边界行为,积极履行系统协调者职能,通过跨团队建言、构建跨团队成员间共享心智模式等方式增强单团队间互联互通,促进单团队节俭式创新的聚合升华,提升多团队系统节俭式创新水平。最后,当出现单团队冲突、对立等失衡状态时,多团队系统成员身份认同度高的边界管理者通过有效的沟通协调机制化解风险,消除多团队系统的不协调因素,完善多团队系统的绩效联动帮扶机制,推动单团队节俭式创新的同步产出,提升单团队节俭式创新向多团队系统节俭式创新的聚合效果[30]。相反,当边界管理者的多团队系统成员身份认同度较低时,边界管理者狭隘地将自己定位于单团队管理者,易产生偏私、隐藏等不利于多团队系统的偏差行为,进而难以促进资源在系统内的有效流动与价值体现,抑制单团队节俭式创新向多团队系统聚合升华。

综上,边界管理者较高程度的多团队系统成员身份认同能够有效降低因多团队系统沟通不畅、任务重叠、角色模糊或资源分配不均而导致的失衡,避免多团队系统的单团队冲突、沟通低效、资源浪费及成员间不信任等现象的产生,有利于将单团队节俭式创新聚合升华为多团队系统节俭式创新。基于此,本研究提出如下假设:

H5:边界管理者的多团队系统成员身份认同有利于单团队节俭式创新聚合升华为多团队系统的节俭式创新,即多团队系统成员身份认同度越高,单团队节俭式创新越能聚合升华为多团队系统的节俭式创新。

综上,本研究构建理论模型如图1所示。

2 研究设计

本研究借鉴已有成果[22-24],采用基于团队的动态策略模拟多团队系统中单团队之间协作的实验研究法进行研究。这类模拟实验研究方法能够控制实验、观察行为和客观测量结果[13],被广泛应用于单团队和多团队系统研究。本研究设计并实施两个实验,为了通过实验验证假设,设计一项凸显研究特定特征的任务。首先,任务需要包含单团队级别和多团队系统级别的目标。其次,单团队必须通过信息、资源的相互依赖(在实现目标的过程中需要来自其他成员/团队的信息、资源)联系起来。

2.1 实验设计

参照Ziegert等[22]的实验程序,本研究设置2(交互记忆系统:高和低)×2(边界管理者单团队管理者身份认同:高和低)和2(多团队交互记忆系统:高和低)×2(边界管理者多团队成员身份认同:高和低)的组间实验设计,边界管理者的双重身份认同借鉴Cuijpers等[31]在研究中使用的角色扮演法。实验一,在有限的时间和资源条件下,每个单团队被要求设计并完成一辆“动力小车”的外形制作。实验二,研究员组织每3个单团队组合成多团队系统,合作完成一辆具有动力及承载能力的“动力小车”,要求成本低、驱动力强、负荷量大。为体现多团队系统互补、依赖、协作的特征并贴合节俭式创新触发情景,在实验资源分配过程中,本研究人为限制团队获取的材料及任务时间,任何单团队所需的资源只有约1/3提供给该团队,剩下的资源分配给其他两个团队,3个单团队只有高效协作才能在规定时间内完成既定任务。同时,每个单团队都有一个边界管理者,负责与其他团队进行协调完成任务,通过干预边界管理者的身份认同,进一步研究边界管理者双重身份认同在上述影响过程中的调节作用。本研究在每个阶段任务结束后均发放并回收调查问卷,组织成果评比,然后向最优的单团队和多团队系统发放奖励。此外,对被试的年龄、性别、团队规模等变量通过随机、恒定、均衡等方式进行控制,避免其对之后的检验造成影响。

2.2 实验过程

2.2.1 实验一

实验一为2(交互记忆系统:高和低)×2(边界管理者单团队管理者身份认同:高和低)组间设计,目的在于从单团队层面检验团队交互记忆系统对团队节俭式创新影响的主效应,以及边界管理者团队身份认同在上述影响中的调节作用,即检验假设H1、H4。

(1)实验干预。第一,较高程度的单团队管理者身份认同。实验材料为:“根据实验前的测试得分,你将成为本团队的管理者,你有责任和能力带领团队成员一起完成工作,你将付出比其成员更多的时间、精力,因此也将获得最深的团队感情和认同。来吧,请与您的团队成员们通力协作,完成团队目标!同时,请你带领你的团队成员共同设计出团队名字和口号。”第二,较低程度的单团队管理者身份认同。实验材料为:“你暂时成为本团队的管理者,请尽量保证任务的完成,你可以提出自己的想法、思路而不必在意其他人的意见。”

(2)前测。为了检验实验材料在现实中的显著性,本研究招募56名高年级本科生作为被试,他们绝大多数都有课程任务合作、社团活动和实践等合作经历,因而具有一定参考价值。研究员向其随机发放上述两类实验材料(实验二的实验材料在此阶段一并进行前测),并请其判断该材料“激发身份认同的程度”,结果显示被试对两类情景材料评价的有效性均达到90%以上。

(3)正式实验。邀请被试填写基本人口学和专业背景信息,并完成一些人格测试。被试来自某省属建筑企业,以该企业委托课题组的年度员工培训项目为依托,组织225名员工参与一项协作任务。被试平均年龄35.7岁,女性占36.45%,男性占63.55%,专业涵盖理、工、建筑艺术设计、管理、经济等学科。分两个大型实验场地同时进行,场地1有108人,场地2有117人,被试3人组成一个团队,实验共75个团队,其中,场地1有36个团队,场地2有39个团队。根据填写的基本信息将被试按要求分至各单团队,人为控制交互记忆系统有效性水平,同时,在每个单团队中随机选出一名边界管理者负责团队整体的任务安排,并向边界管理者随机发放上述实验干预材料,激发边界管理者单团队身份认同。该阶段实验时间共2小时,在限定的时间和资源条件下,团队成员协作完成任务。

2.2.2 实验二

实验二为2(多团队交互记忆系统:高和低)×2(边界管理者多团队系统成员身份认同:高和低)的组间实验设计,目的在于从多团队系统层面检验交互记忆系统对节俭式创新影响的主效应,以及边界管理者的多团队系统成员身份认同在上述影响中的调节作用,即检验假设H2、H3、H5。

(1)实验干预。第一,较高程度的多团队系统成员身份认同。实验材料为:“接下来,你将成为多团队系统中的关键连接者,你有责任和能力带领所在团队与其他团队协作达成目标,你将付出比其他成员更多的时间、精力,并获得更深刻的情感和认同。请你带领其他成员共同设计出你们多团队系统的名字和口号。”第二,较低程度的多团队系统成员身份认同。实验材料为:“接下来,你暂时成为这个多团队系统中的联络员,作为独立的个体,你可以提出自己的想法、思路而不必在意其他人的看法。”

(2)正式实验。按照干预措施的激发顺序依次组成单团队和多团队系统,以提升多重身份的显著性。被试3个团队组成一个多团队系统,实验共有25个多团队系统,其中,场地1有12个多团队系统,场地2有13个多团队系统。实验一中的边界管理者作为多团队系统中单团队间沟通协作的桥梁,根据填写的基本信息将单团队按要求分至各多团队系统,人为控制多团队交互记忆系统有效性水平,并向边界管理者随机发放上述实验干预材料,激发边界管理者多团队系统成员身份认同。同时,设定团队间空间距离分布以保证多团队系统中单团队间只能通过边界管理者进行沟通,每2小时启动一次沟通环节,时长分别为10、8、5分钟,实验时长共8小时。

2.3 变量测量

本研究所需量表采用发表在国内外主流期刊并已在中国情境下经过验证的成熟量表,采用标准的翻译—回译程序将英文量表翻译成中文,在正式调查之前,选取部分参与者进行预调查,基于预调查反馈的信息,成立专题小组对问卷进行修订,调整表述不清、理解歧义的题项,避免语义模糊或歧义,量表均使用Likert 5点计分法进行测量,1为“完全不同意”,5为“完全同意”。

交互记忆系统:采用Levis[32]开发的量表,包含“根据专业知识,任务有不同领域的分工”等11个题项,分别从专长、可信和协调3个维度进行测量。该量表单团队(实验一测量)和多团队系统层面(实验二测量)的Cronbach′s α值分别为0.888、0.916。

边界管理者单团队管理者身份认同:采用Smidts等[33]开发的量表,包含“我感到与团队成员间合作非常紧密”等5个题项。该量表单团队(实验一测量)和多团队系统层面(实验二测量)的Cronbach′s α值分别为0.901、0.874。

边界管理者的多团队系统成员身份认同:采用Smidts等[33]开发的量表,将“团队”替换为“多团队系统”进行表述,包含“我觉得自己是多团队系统中的一员”等5个题项。该量表的Cronbach′s α值为0.849。

节俭式创新:采用Rossetto等[34]开发的量表,包括“当提供的材料有限时,我们会反复优化方案,关注于提升成果本身的实际使用价值”等6个题项,包含多样、成本和可持续3个维度。该量表单团队(实验一测量)和多团队系统层面(实验二测量)的Cronbach′s α值分别为0.847、0.870。

3 数据处理与分析

3.1 共同方法偏差检验

变量测量均由实验被试进行问卷填写,为避免同源方差对结果的影响,本研究采用Harman单因子检测法,旋转前抽取到的第一个因子方差解释百分比为17.59%,低于40%的临界值,说明共同方法偏差不足以影响统计结果。

3.2 验证性因子分析

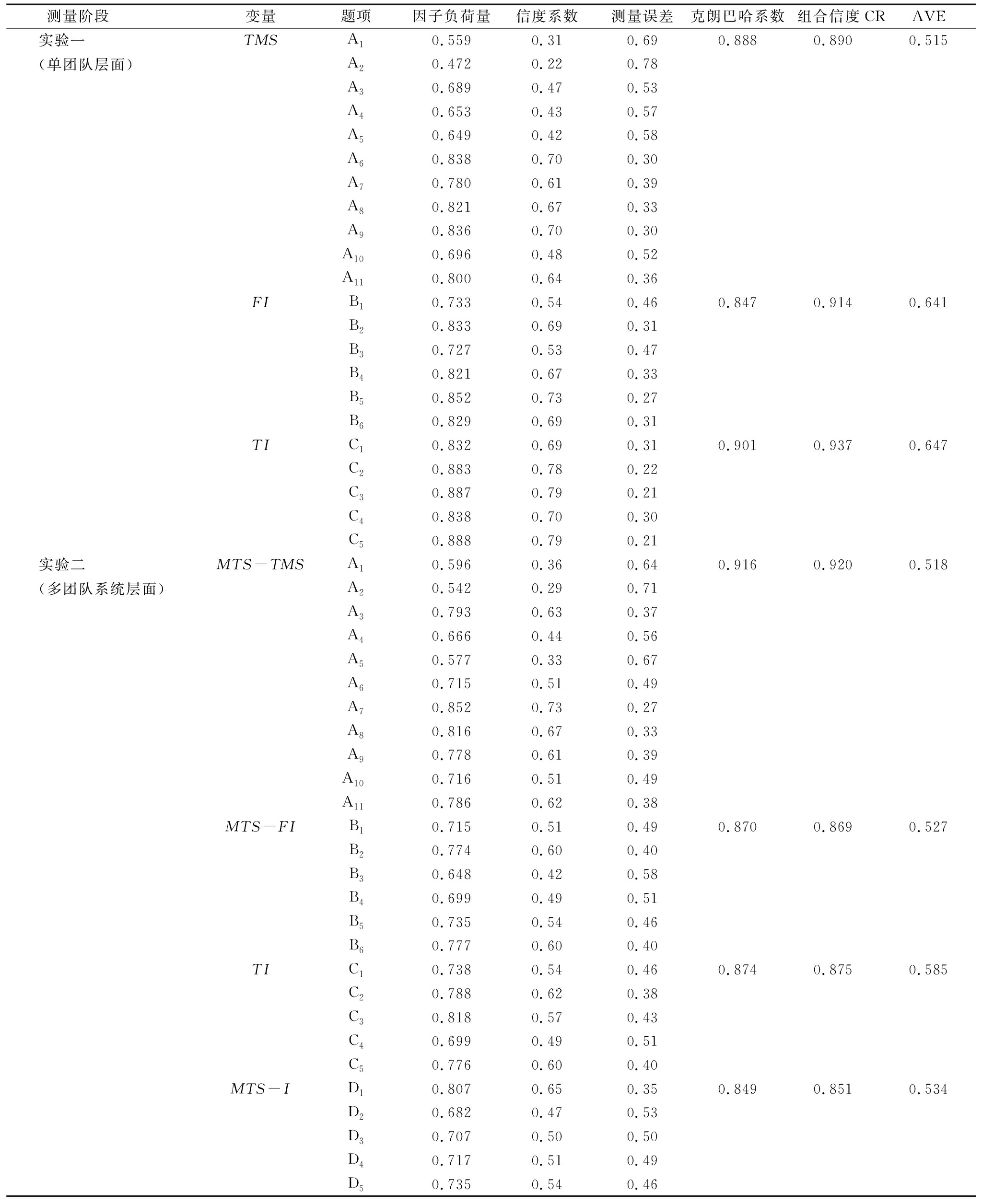

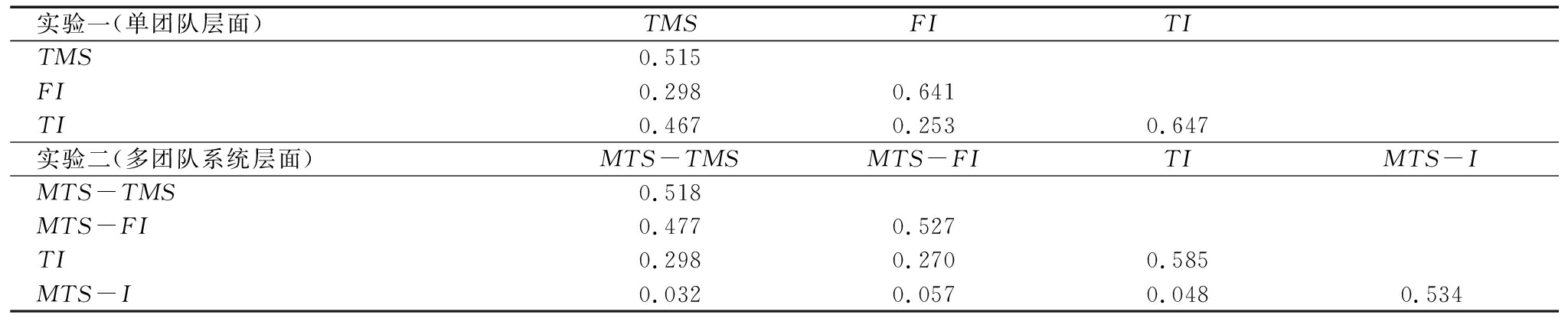

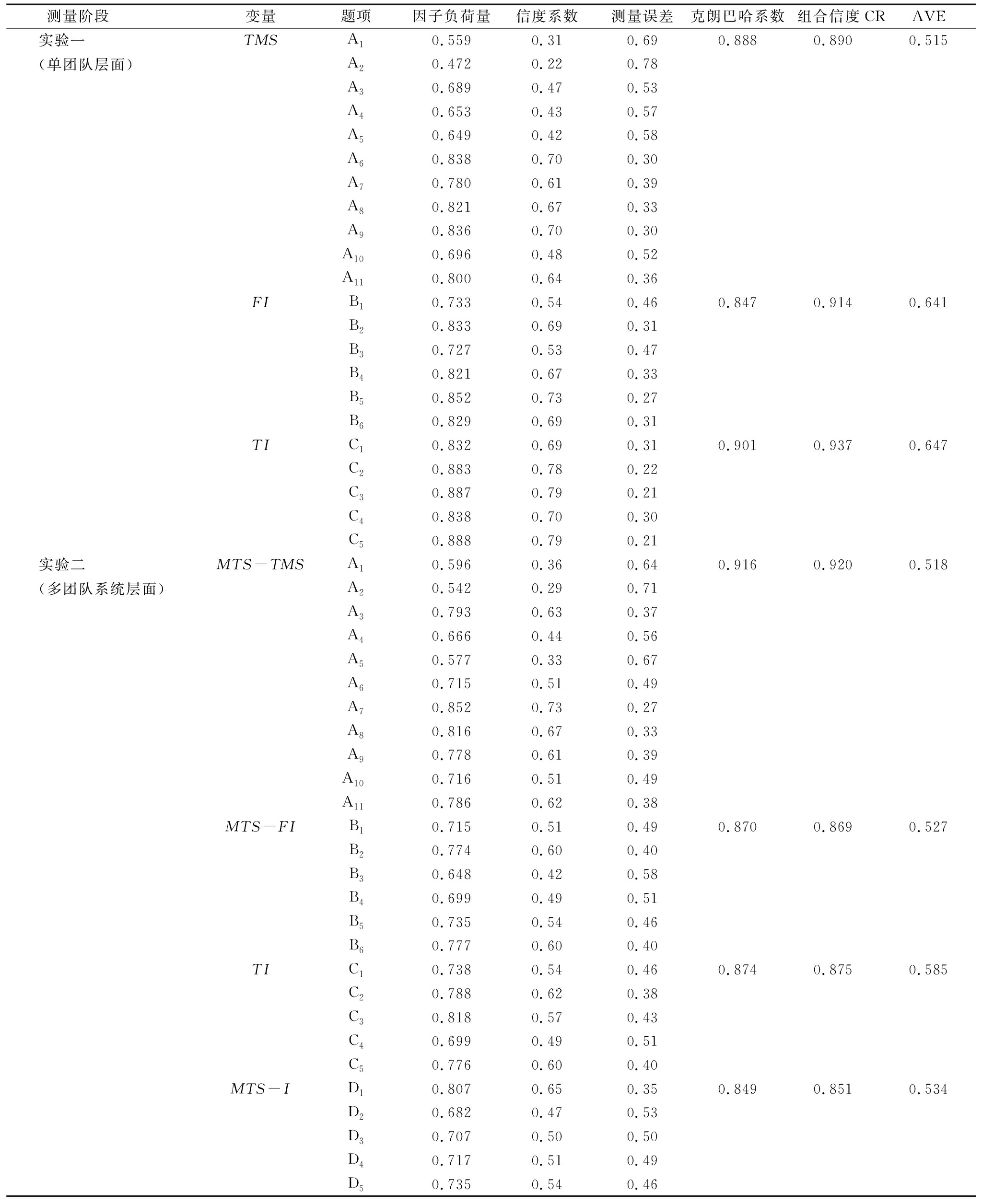

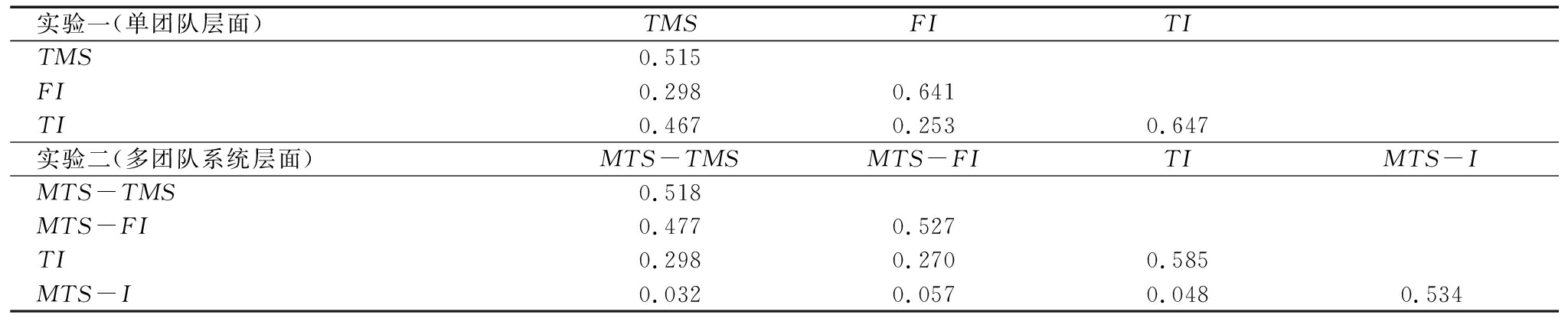

本研究利用Amos 23.0对交互记忆系统、节俭式创新与边界管理者身份认同进行因子载荷和验证性因子分析以检验其效度,结果如表1所示。两次测量潜变量的平均方差抽取值(AVE) 均大于临界值0.5,组合信度(CR)均在临界值0.7以上,说明样本数据具有较高的聚合效度。利用AVE检验区分效度,将AVE与各关键变量相关系数的平方进行比较,结果如表2所示。两次测量的AVE值均大于各变量之间相关系数的平方,表明区分效度较高,可以进行后续数据分析。

表1 各变量因子载荷、组合信度与平均方差提取量

Table 1 Variable factor loadings, combined confidence and mean-variance extractions

测量阶段 变量题项因子负荷量信度系数测量误差克朗巴哈系数 组合信度CRAVE实验一(单团队层面)TMSA10.5590.310.690.8880.8900.515A20.4720.220.78A30.6890.470.53A40.6530.430.57A50.6490.420.58A60.8380.700.30A70.7800.610.39A80.8210.670.33A90.8360.700.30A100.6960.480.52A110.8000.640.36FIB10.7330.540.460.8470.9140.641B20.8330.690.31B30.7270.530.47B40.8210.670.33B50.8520.730.27B60.8290.690.31TIC10.8320.690.310.9010.9370.647C20.8830.780.22C30.8870.790.21C40.8380.700.30C50.8880.790.21实验二(多团队系统层面)MTS-TMSA10.5960.360.64 0.9160.9200.518A20.5420.290.71 A30.7930.630.37 A40.6660.440.56 A50.5770.330.67 A60.7150.510.49 A70.8520.730.27 A80.8160.670.33 A90.7780.610.39 A100.7160.510.49 A110.7860.620.38 MTS-FIB10.7150.510.490.8700.8690.527B20.7740.600.40B30.6480.420.58B40.6990.490.51B50.7350.540.46B60.7770.600.40TIC10.7380.540.460.8740.8750.585C20.7880.620.38C30.8180.570.43C40.6990.490.51C50.7760.600.40MTS-ID10.8070.650.350.8490.8510.534D20.6820.470.53D30.7070.500.50D40.7170.510.49D50.7350.540.46

注:TMS表示交互记忆系统;FI表示节俭式创新;TI表示单团队管理者身份认同;MTS-TMS表示多团队交互记忆系统;MTS-FI 表示多团队系统节俭式创新;MTS-I表示多团队系统成员身份认同,下同

表2 区分效度检验结果

Table 2 Test results of discrimination validity

实验一(单团队层面)TMSFITITMS0.515FI0.2980.641TI0.4670.2530.647实验二(多团队系统层面)MTS-TMSMTS-FITIMTS-IMTS-TMS0.518MTS-FI0.4770.527TI0.2980.2700.585MTS-I0.0320.0570.0480.534

3.3 模型检验

(1)操纵性检验。本研究对实验中边界管理者单身份认同启动效应进行方差分析,有效样本75份(单团队和多团队系统都是实验组45份,对照组30份)。通过T检验,在单团队互动中,较高程度的单团队管理者身份认同操控组(Mean=4.36,SD=0.56)与较低程度的单团队管理者身份认同操控组(Mean=3.05,SD=0.64)存在显著差异(t=9.42,P<0.001),说明单团队管理者身份认同操控成功。在多团队系统互动中,较高程度的多团队系统成员身份认同操控组(Mean=3.85, SD=0.15)与较低程度的多团队系统成员身份认同操控组(Mean=2.70,SD=0.62)存在显著差异(T=12.06,P<0.001),说明多团队系统成员身份认同操控成功。

(2)个体层面数据向团队层面集聚。交互记忆系统、节俭式创新两个变量均需在单团队(实验一测量)和多团队系统层面(实验二测量)进行数据分析,交互记忆系统和节俭式创新均由实验被试填写,需要将数据从个人层面汇总到单团队和多团队系统层面,在汇总前需检验内部一致性(Rwg)、ICC(1)和ICC(2),验证个人层面数据是否符合聚合标准。聚合到团队层面时,交互记忆系统的Rwg = 0.956,ICC(1)=0.33,ICC(2)=0.81;节俭式创新的Rwg=0.949,ICC(1)=0.38,ICC(2)=0.63,说明可以将个体层面数据聚合至团队层面进行统计分析。聚合到多团队系统层面时,交互记忆系统的Rwg = 0.961,ICC(1)=0.26,ICC(2)=0.91;节俭式创新的Rwg= 0.952,ICC(1)=0.46,ICC(2)=0.89,说明可以将数据汇聚至多团队系统层面进行统计分析。

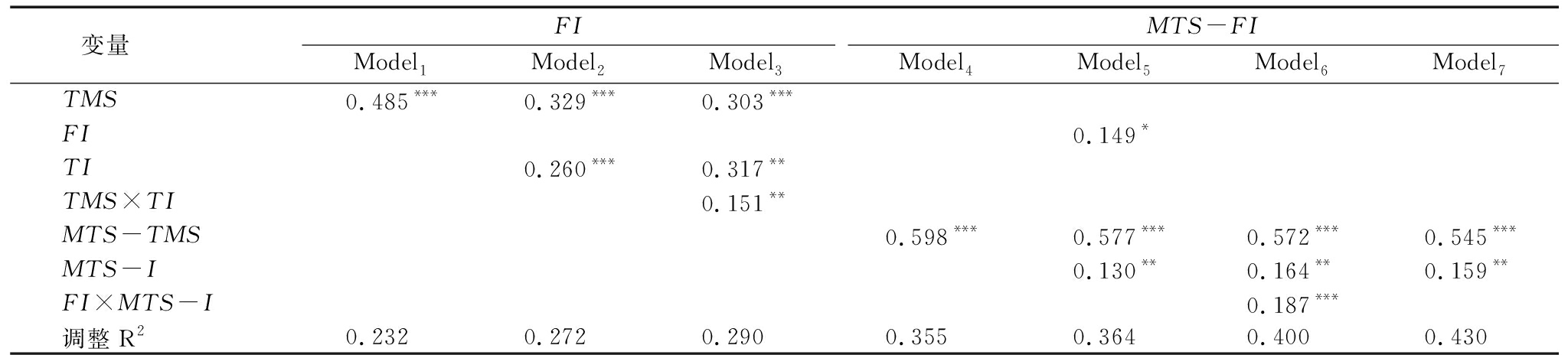

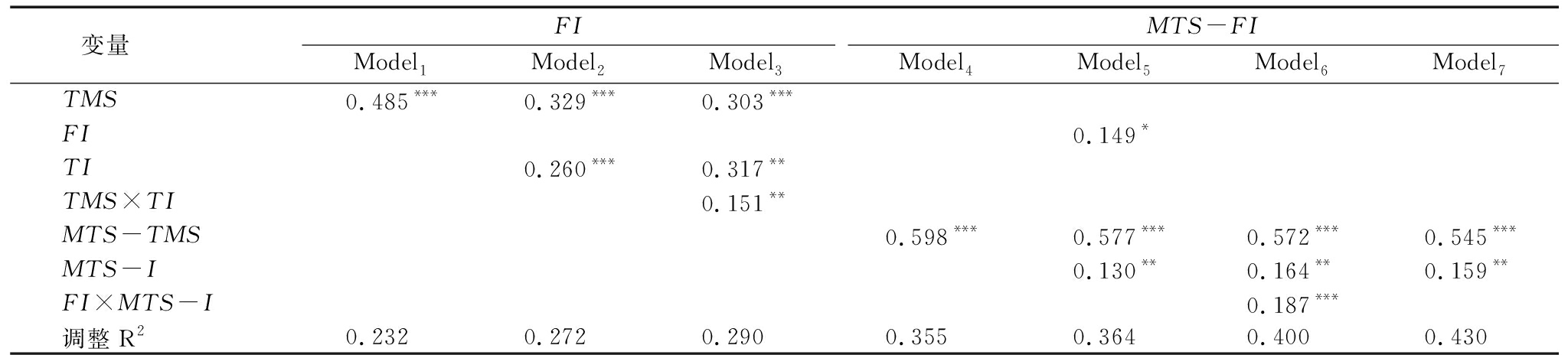

(3)假设检验。本研究运用SPSS分层回归分析进行假设检验,结果如表3所示。单团队交互记忆系统对单团队节俭式创新有显著正向影响(Model1,β=0.485,P<0.001),因此,假设H1成立。多团队交互记忆系统对多团队系统节俭式创新有显著正向影响(Model4,β=0.598,P<0.001),因此,假设H2成立。单团队节俭式创新对多团队系统节俭式创新有显著正向影响(Model5,β=0.149,P<0.05),因此,假设H3成立。单团队交互记忆系统和单团队管理者身份认同交互项对单团队节俭式创新呈显著正相关关系(Model3,β=0.151,P<0.01),因此,假设H4成立。单团队节俭式创新和多团队系统成员身份认同的交互项对多团队系统节俭式创新呈显著正相关关系(Model6,β=0.187,P<0.001),因此,假设H5成立。

表3 回归分析结果

Table 3 Regression analysis results

变量 FIModel1Model2Model3MTS-FIModel4Model5Model6Model7TMS0.485***0.329***0.303***FI0.149*TI0.260***0.317**TMS×TI0.151**MTS-TMS0.598***0.577***0.572***0.545***MTS-I0.130**0.164**0.159**FI×MTS-I0.187***调整R20.2320.2720.2900.3550.3640.4000.430

注:***、**、*分别表示P<0.001,P<0.01,P<0.05

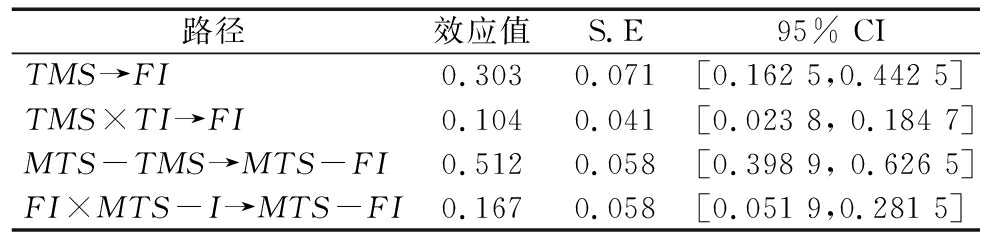

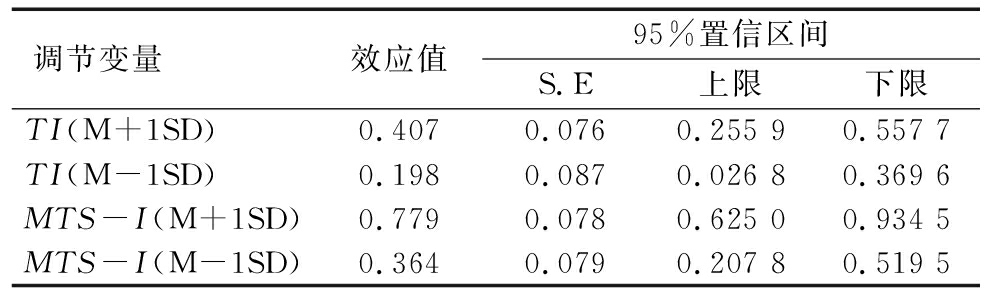

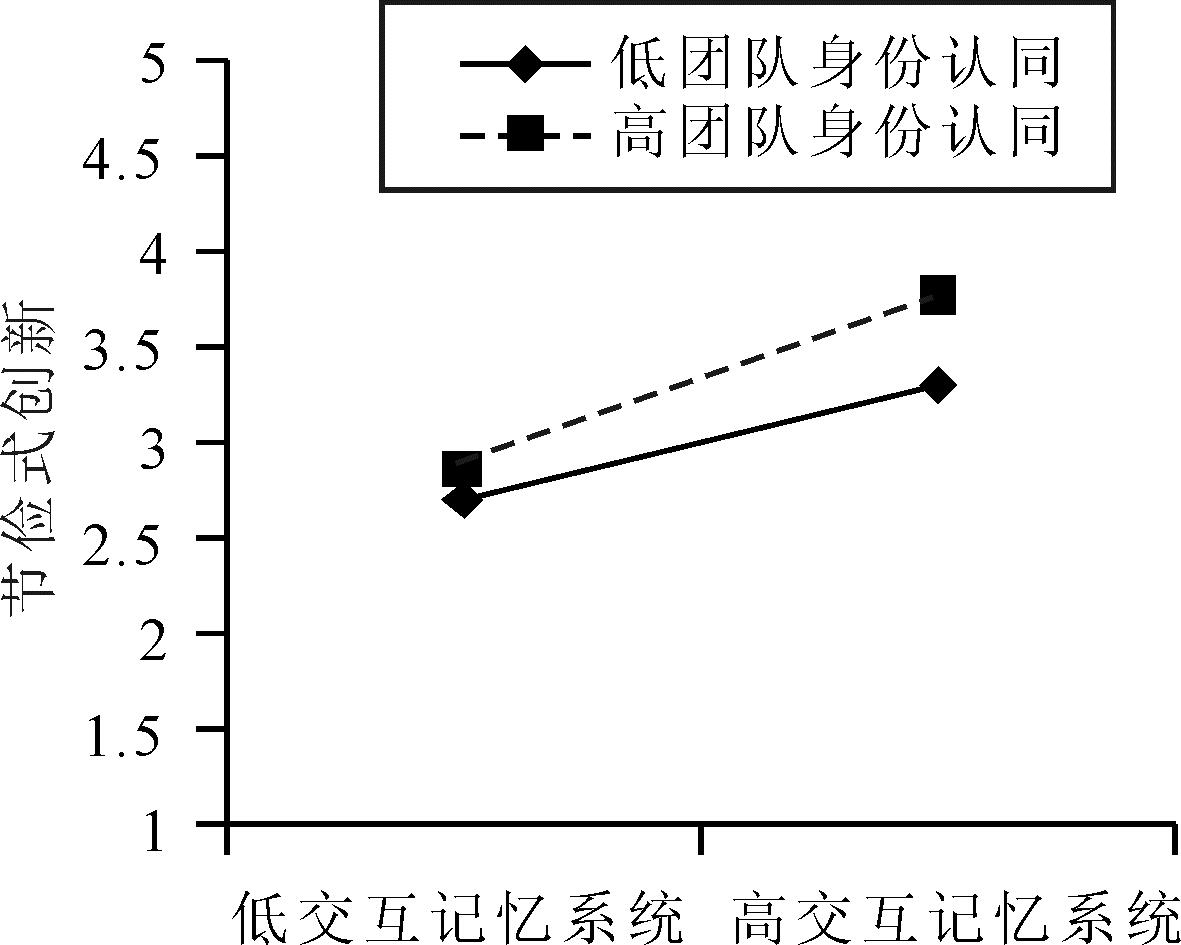

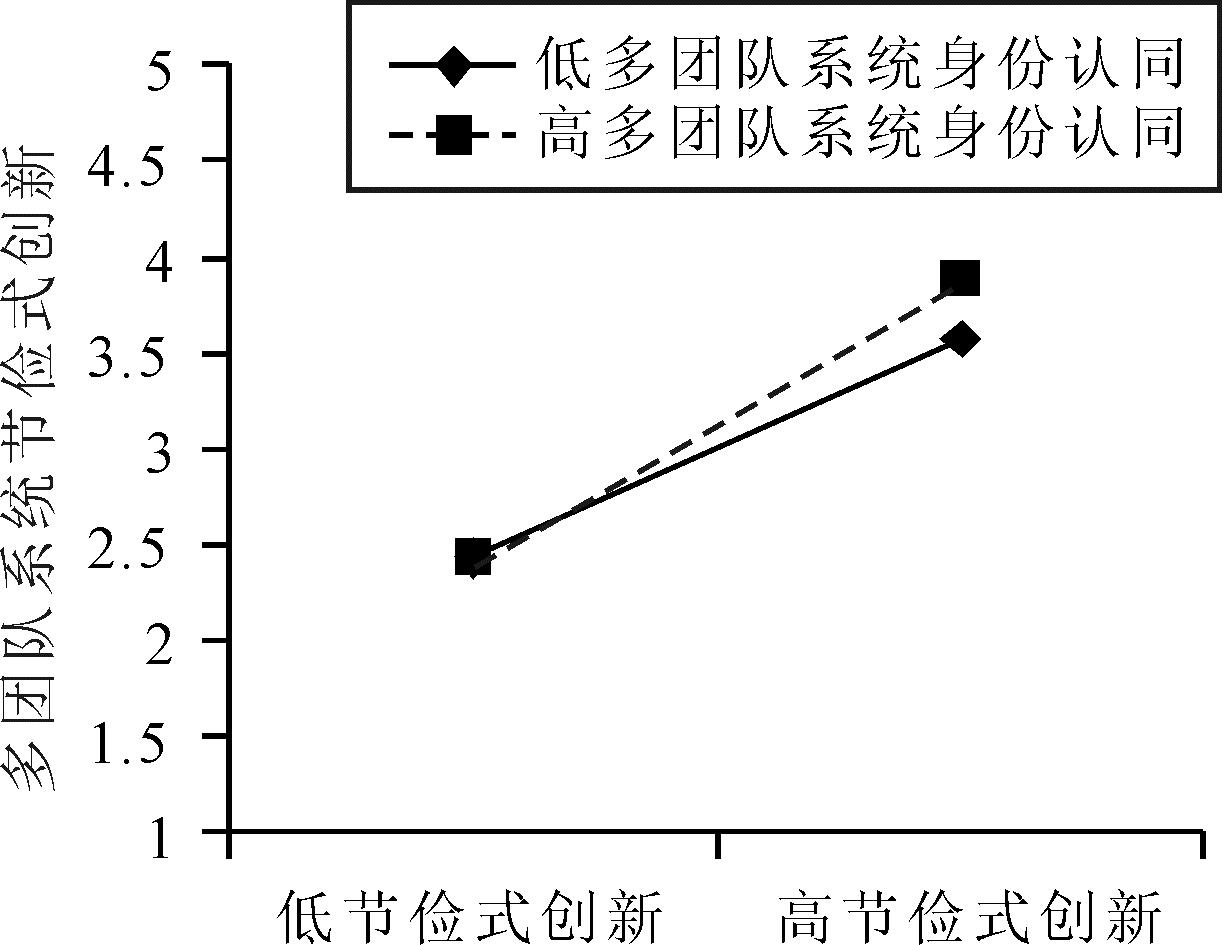

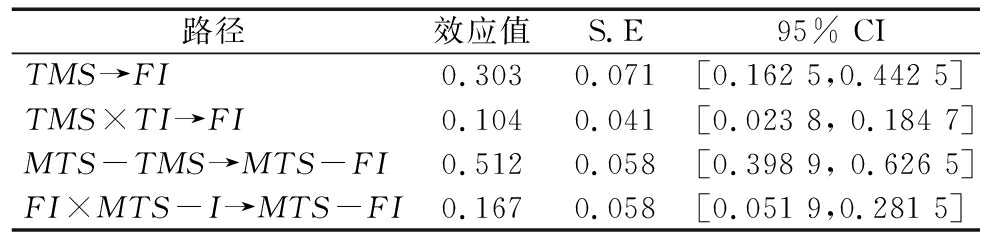

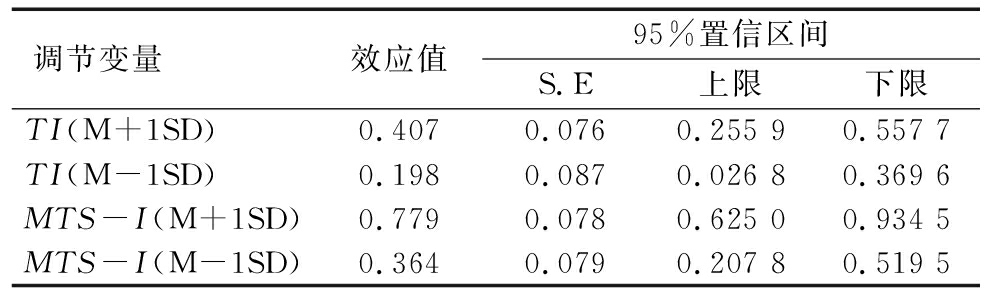

更进一步,使用插件Process进行假设检验,通过Bootstrapping对样本重复抽样5 000次,在95%的置信区间,利用Process中Model1和Model2分别检验单团队管理者身份认同、多团队系统成员身份认同的调节作用,结果如表4和表5所示。从表4可知,单团队交互记忆系统对单团队节俭式创新的直接效应为0.303(95% CI= [0.162 5,0.442 5],⊄0),因此,H1成立;多团队交互记忆系统对多团队系统节俭式创新的直接效应为0.512(95% CI=[0.398 9, 0.626 5],⊄0),因此,H2成立。同时,单团队管理者身份认同和多团队系统成员身份认同的调节作用显著(95% CI=[0.051 9,0.281 5],⊄0)。从表6可知,在较高程度的单团队管理者身份认同下,单团队交互记忆系统对单团队节俭式创新的直接效应为0.407(95% CI=[0.255 9, 0.557 7],⊄0);在较低程度的单团队管理者身份认同下,其直接效应为0.198(95%CI=[0.026 8, 0.369 6],⊄0)。在较高程度的多团队系统成员身份认同下,单团队节俭式创新对多团队系统节俭式创新的直接效应为0.779(95% CI=[0.625 0, 0.934 5],⊄0);在较低程度的多团队系统成员身份认同下,其直接效应为0.364(95% CI=[0.207 8, 0.519 5],⊄0)。由此可知,双重身份认同会放大单团队交互记忆系统对单团队节俭式创新、单团队节俭式创新对多团队系统节俭式创新的积极作用。如图2和图3所示,当双重身份认同度较高时,交互记忆系统对单团队及多团队系统两个层面节俭式创新的积极影响均更显著,即双重身份认同正向调节交互记忆系统与节俭式创新之间的关系,因此假设H4成立,同时,正向调节单团队节俭式创新与多团队系统节俭式创新之间的关系,因此假设H5成立。

表4 各变量间分层路径检验结果

Table 4 Hierarchical path analysis of variables

路径效应值S.E95% CITMS→FI0.3030.071[0.162 5,0.442 5]TMS×TI→FI0.1040.041[0.023 8, 0.184 7]MTS-TMS→MTS-FI0.5120.058[0.398 9, 0.626 5]FI×MTS-I→MTS-FI0.1670.058[0.051 9,0.281 5]

表5 双重身份认同调节效应检验结果

Table 5 Dual identity moderating effect test

调节变量 效应值95%置信区间S.E上限下限TI(M+1SD)0.4070.0760.255 90.557 7TI(M-1SD)0.1980.0870.026 80.369 6MTS-I(M+1SD)0.7790.0780.625 00.934 5MTS-I(M-1SD)0.3640.0790.207 80.519 5

4 研究结论与未来展望

4.1 研究结论

节俭式创新是企业突破资源约束持续创新发展的重要方式。本文突破已有研究从宏观和微观视角对节俭式创新的探讨,从单团队及多团队系统层面研究交互记忆系统对单团队和多团队系统节俭式创新的影响,并进一步探究单团队节俭式创新聚合升华为多团队系统节俭式创新的跨层次作用机制。主要研究结论如下:

(1)从单团队层面来看,单团队交互记忆系统的专长性、可信性和协调性能够有效推动节俭式创新,作为多团队系统边界管理者的单团队管理者身份认同度越高,越有利于单团队节俭式创新。

(2)从多团队系统层面来看,多团队交互记忆系统通过单团队之间的资源共享、任务互联、知识信息互通,实现多团队系统价值共创,进而实现单团队节俭式创新在多团队系统的输出。

(3)从单团队节俭式创新聚合升华为多团队系统节俭式创新的跨层次作用层面来看,单团队节俭式创新是多团队系统节俭式创新的必要条件。并且,边界管理者在单团队节俭式创新聚合升华为多团队系统节俭式创新中发挥关键作用,边界管理者的多团队系统成员身份认同度较高时,单团队节俭式创新能够更大程度聚合升华为多团队系统的节俭式创新。

总体而言,单团队节俭式创新跨层次聚合升华为多团队节俭式创新的作用机制遵循McGrath针对团队效能构建的“输入—过程—产出”(Input-Process-Outcome:IPO)理论框架。首先,单团队交互记忆系统作为单团队节俭式创新的输入要素(Input),可以改善单团队运行效率和团队内部多维度、多层次交互水平,作为多团队系统边界管理者的单团队负责人,其较高的单团队管理者身份认同能够提升单团队节俭式创新的过程效率(Process),进而促进单团队节俭式创新产出(Outcome)。其次,单团队节俭式创新产出和多团队交互记忆系统作为多团队系统节俭式创新的两种关键输入(Input),边界管理者较高程度的多团队系统成员身份认同有利于构建高效的沟通协调机制、跨层次交互作用机制等,提高单团队节俭式创新聚合升华为多团队系统节俭式创新的跨层次作用效率,促进多团队系统资源整合过程(Process),进而提升多团队系统节俭式创新的结果输出 (Outcome)。

4.2 理论贡献与实践启示

本文从单团队和多团队系统层面为节俭式创新提供了新的研究思路,理论贡献体现为:第一,从单团队及多团队系统跨层次研究层面拓展了节俭式创新理论研究。虽然有少部分文献探究节俭式创新的触发机制,但主要从微观视角探讨知识信息共享、转移和使用对节俭式创新的影响(张学艳等,2020),没有涉及单团队内部及多团队系统层面的跨层次交互对单团队及多团队系统节俭式创新的影响及作用机理。本文突破以往研究局限,探讨单团队及多团队系统层面交互记忆系统对单团队和多团队系统节俭式创新的影响。第二,纳入边界管理者身份认同,遵循IPO理论框架系统提炼单团队节俭式创新聚合升华为多团队系统节俭式创新的跨层次作用机制,深化了节俭式创新在单团队和多团队系统层面的跨层次理论研究。梳理已有研究发现,仅有少数实证研究检验了多团队系统的有效性[11],指出非正式协调机制、身份焦点不对称、边界管理者权利感等是与多团队系统相关的重要因素[35]。本文将边界管理者身份认同纳入单团队节俭式创新向多团队系统节俭式创新跨层次聚合的研究框架中,在多团队系统中强调边界管理者身份认同作用的差异性,由单团队管理者身份认同延伸至多团队系统成员身份认同,实现更高层次的认知涌现,印证了已有研究提出的情感和认知涌现状态(如身份认同)是推动多团队系统向前发展重要前提的观点。第三,本研究按照IPO理论框架系统总结提炼了节俭式创新的产出机制,并将单团队节俭式创新作为多团队系统节俭式创新的输入要素,阐释了单团队节俭式创新聚合升华为多团队节俭式创新的跨层次作用机制,深化了节俭式创新在单团队和多团队系统层面的跨层次研究。

本研究对企业突破资源约束,实现多样性、低成本、可持续创新发展具有实践指导价值:第一,构建节俭式创新企业文化。管理者要从企业文化层面让全体员工充分认识到节俭式创新是企业的重要创新理念,寻求可持续发展的有效途径,通过培训、宣传等方式,培养和塑造全员节俭式创新价值观与思维。第二,企业应从管理机制层面构建高效的交互记忆系统。管理者应根据交互记忆系统的分工逻辑、共享逻辑和实用逻辑,围绕交互记忆系统的专长性、可信性和协调性构建有效的管理机制,促进员工之间、团队之间、部门之间的知识信息共享、交流与碰撞,从员工、部门和企业3个层面激发与提升企业交互记忆系统。第三,企业应引导边界管理者有效平衡单团队管理者身份认同和多团队系统成员身份认同。一方面,企业应根据多团队系统理论进行专业化社会分工,在单团队(部门)节俭式创新中激发边界管理者的单团队管理者身份认同;另一方面,在单团队(部门)节俭式创新聚合升华为企业整体节俭式创新的过程中,着重激发并强化边界管理者的多团队系统成员身份认同。

4.3 研究不足与展望

本文也存在一定的局限。首先,本研究主要探讨单团队节俭式创新如何跨层次聚合为多团队节俭式创新,因此,在实验中激发边界管理者身份认同时是分阶段进行的,但是,在多团队系统节俭式创新过程中,由于边界管理者时间、精力、个性特征等因素的影响,其单团队管理者身份认同和多团队系统成员身份认同之间存在一定的相互作用,本研究未对其双重身份认同感的一致性或认同水平进行详细分析。未来研究可以探讨边界管理者对单团队或多团队系统的任一身份认同过高时是否会促使其产生偏私或资源保护行为,及对单团队和多团队系统节俭式创新产生何种影响[21]。其次,在多团队系统节俭式创新实践中,每位团队成员都处于单团队与多团队系统的交互中。本文仅探讨边界管理者身份认同在单团队和多团队系统节俭式创新中的作用,未来可扩大研究范围,探索多团队系统中所有成员的多团队系统成员身份认同以及团队冲突等因素对单团队、多团队系统节俭式创新的影响[29]。

参考文献:

[1] 徐佳利,余博闻.后疫情时代2030年可持续发展议程的驱动系统:冲击与重构[J].国际关系研究,2023(2):134-154,159.

[2] DUBEY R, BRYDE D J, FOROPON C.How frugal innovation shape global sustainable supply chains during the pandemic crisis[J]. Supply Chain Management,2022,27(2):295-311.

[3] HOSSAIN M. Frugal innovation: unveiling the uncomfortable reality[J]. Technology in Society, 2021, 67(9):101-759.

[4] SCHAEFFER P R, FISCHER B , GUERRERO M, et al. Knowledge transfer for frugal innovation: where do entrepreneurial universities stand [J].Journal of Knowledge Management,2021,25(2):360-379.

[5] LEI H, GUI L, LE P B. Linking transformational leadership and frugal innovation: the mediating role of tacit and explicit knowledge sharing[J].Journal of Knowledge Management,2021,25(7):1832-1852.

[6] ALMULHIM A F.The role of internal and external sources of knowledge on frugal innovation: modera ting role of innovation capabilities[J]. International Journal of Innovation Science, 2020,13(3):341-363.

[7] 苏涛,邓思璐,谢鸿,等. 通功易事:团队交互记忆系统有效性的一项元分析[J].科技进步与对策,2022,39(24):151-160.

[8] JAMES G, MATUSIK R L, MITCHELL N A.The highs and lows of hierarchy in multiteam systems [J]. Academy of Management Journal,2021,28(3): 1-56.

[9] CARMEN M, DOMINGUEZ H,MOLINA L M,et al. Transactive memory systems mediation role in the relationship between motivation and internal knowledge transfers in a military environment [J].Journal of Knowledge Management, 2021,25(10):2396-2419.

[10] 曲刚,王晓宇,赵汉.社会网络情境下交互记忆系统与团队绩效关系研究[J].管理世界,2020,32(12): 168-179.

[11] 牛楠,刘兵,李嫄.边界管理者权力感对团队冲突管理行为的影响研究[J].天津财经大学学报,2020, 7(2):71-84.

[12] MARGARET M L, VIRGIL F, SEMIN P, et al. The double-edged sword of leadership task transitions in emergency response multiteam systems[J].Academy of Management Journal, 2021,64(4):891-917.

[13] BACHRACH D, MULLINS R. Adual-processcon-tingency model of leadership, transactive memory systems and team performance[J]. Journal of Business Research,2019,9(6):297-308.

[14] 曲刚,王晓宇,赵汉.社会网络情境下交互记忆系统与团队绩效关系研究[J].管理评论,2020,32(12): 168-179.

[15] MARJAN N, ARASH S, AMIRREZA N, et al. Frugal innovation enablers: a comprehensive framework[J]. International Journal of Innovation Science,2020,12(1):1757-2223.

[16] MOKTER H .Frugal innovation and sustainable business models[J]. Technology in Society, 2021, 12(64):199-208.

[17] 李巍,冯珠珠,谈丽艳.团队领导对创业团队交互记忆系统的影响研究[J].管理学报,2020,17(6):881-890.

[18] HONG W H,YAN S H.The dynamic impacts of shared leadership and the transactive memory system on team performance: a longitudinal study[J]. Journal of Business Research,2021,13(5):14-26.

[19] KAY Y N,YAG Z.Social media affordances and transactive memory systems in virtual teams[J]. Management Communication Quarterly, 2021,32(2):235-260.

[20] MELL J N,DECHURCH L A.Identity asymmetries:an experimental investigation of social identity and information exchange in multiteam systems[J].Academy of Management Journal,2020,63(5): 1561-1590.

[21] 肖余春,张雅维.国际范围内多团队系统理论的最新演进与热点分析[J].河南社会科学,2020,28(5): 64-74.

[22] ZIEGERT J C,KNIGHT A P,RESICK C J,et al.Addressing performance tensions in multiteam systems: balancing informal mechanisms of coordination within and between teams[J].Academy of Management Journal,2022,65(1):158-185.

[23] JIE W,ORLANDO C,RICHARD,et al.The performance impact of gender diversity in the top management team and board of directors:a multiteam systems approach[J].Human Resource Management Review,2022,61(2):157-180.

[24] BENJAMIN P D. Multiteam systems as integrated networks for engaging ambidexterity as dynamic capabilities[J]. International Journal of Organization Theory and Behavior,2021,24(4):300-319.

[25] VALERIE S,JESSICA L,FRANCAVILLA,et al.Learning in multi-team systems: a qualitative study of learning triggers, readiness to learn and learning processes[J].Team Performance Management, 2021,27(3):294-315.

[26] OLIVIA B, NICOLA P, STACEY M C. Communication and coordination across event phases: a multi-team system emergency response[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2021,94(3):591-615.

[27] NINA S,MARKUS K,NOORA E,et al. Sharing a work team with robots: the negative effect of robot co-workers on in-group identification with the work team[J]. Computers in Human Behavior, 2021,115(9):79-91.

[28] HUANG C,SUN L,LIU Q, et al.The impact of team knowledge heterogeneity on entrepreneurial opportunity identification: a moderated mediation model[J].Psychology Research and Behavior Management,2022,15(2):71-82.

[29] SHAO C,WANG X,MA Y, et al. Boundary spanner closeness to partner firm as relational governance in turbulent versus stable environments[J].European Journal of Marketing, 2021,56(1):252-282.

[30] MOHSEN N Z, MARYAM S G KHORA. Boundary-spanning leadership as a necessity for academic administrators[J]. International Journal of Educational Management,2021,36(4): 527-540.

[31] CUIJPERS M, UITDEWILLIGEN S, GUENTE H. Effects of dual identification and interteam conflict on multiteam system performance[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2016,80(141):12-28.

[32] LEWIS K. Measuring transactive memory systems in the field: scale development and validation[J]. Journal of Applied Psychology, 2003,88(4):587-604.

[33] ALE S,CEES B M,VAN R,et al. The impact of employee communtion and perceived external prestige on organizational identification[J]. Erasmus Research Institute of Management,2000, 3(1):1-34.

[34] ROSSETTO D, BORINI F, BERNARDES R. A new scale for measuring frugal innovation: the first stage of development of a measurement tool[J].International Symposium on Project Management,2017,83(2): 1-16.

[35] SHAZIA R K. Different and better than you: the interplay between social identity, moral identity, and social comparison[J]. Journal of Community and Applied Social Psychology, 2021,31(5): 615-635.

(责任编辑:万贤贤)

![]()