0 引言

开放式创新背景下,嵌入创新网络以寻求共生优势成为企业应对市场竞争的必然选择,且随着服务经济贡献价值的提升,服务创新成为企业可持续发展的内在要求,创新网络由产品创新向服务创新延伸,引起学界和业界广泛关注。服务创新网络是服务企业、客户以及合作伙伴等创新共同体,促进知识、信息等可操作性资源交换的合作模式[1]。由于监督与管理知识交换活动的难度较大,且合作伙伴间存在信息不对称和机会主义风险,需要企业充分利用社会资本,依靠嵌入网络中的结构、关系和认知资本,构建动态稳定的合作秩序。根据社会网络理论,企业社会资本是企业嵌入关系网络所获取的稀缺资源及能力组合,并构成企业创新优势的重要来源。以高度的信任、细粒度的信息交换和联合解决问题的过程为特征[2],服务创新网络为企业提供积累高水平社会资本的环境,允许企业主体跨越组织边界搜寻所需知识及资源,与合作伙伴建立高度信任的关系并促进信息自由流动[3],为提升服务创新绩效奠定基础。

目前学者们针对社会资本是否以及如何影响创新绩效进行了大量研究,但对其作用机制和效果仍存有不同认识:一些学者认为适当的社会资本投资能够提高创新绩效,但社会资本不均衡或投资过度会将潜在的生产性资产转化为约束,造成创新绩效下降[4,5],然而这种倒U型影响缺乏实证检验的支持;不少学者基于知识转移[6]、知识获取[7]、知识共享等中介机制探究社会资本对创新绩效的正向影响,但研究多聚焦于产品创新网络,仅停留在功能性的知识传递过程,对于企业社会资本如何促进网络节点间知识流动并产生“从无到有”的创新质变过程,仍然是未解的问题。区别于产品创新网络,服务创新网络中的知识边界模糊,服务本身具有的无形性使得网络成员间的隐性知识更易于交流(白鸥等,2015),且服务的异质性使得知识在企业间流动具备耦合条件和趋势,知识流耦合程度反映了异质性知识在网络节点间流动所形成的互补和兼容状况[8],是成员企业将不同服务模块整合成统一的服务体验、开展服务创新的重要前因。此外,在高动态性的创新网络中,知识更迭将加剧创新不确定性,企业主体需要与利益相关方共同进行知识创造以应对变化。已有研究指出,知识共创是产生服务创新的关键质变过程[9],需要以企业间异质性知识的游走与耦合作为共创前提(蒋楠等,2016),通过汇集知识优势激发创新。可见,知识流耦合是知识共创的关键前提,二者在社会资本促进服务创新路径中发挥重要介导作用,然而已有研究缺乏对知识流耦合与知识共创关系的理论桥接及二者在社会资本与服务创新绩效关系间作用路径的实证检验。

因此,基于社会网络理论和知识基础观,本研究将知识流耦合与知识共创纳入企业社会资本影响服务创新绩效的研究框架,对拓展社会资本理论、引导服务管理者基于新的知识作用路径提高服务创新绩效具有重要意义。

1 文献回顾与研究假设

1.1 企业社会资本

学者们主要从资源[10,11]和能力[12]视角界定企业社会资本内涵。社会资本既是嵌入企业所处关系网络中获得的实际与潜在资源的总和,也是通过关系网络摄取稀缺与优质资源的能力组合。企业社会资本研究主要聚焦于3个方面:基于企业社会资本来源,将其划分为横向联系、纵向联系与社会联系[12];基于企业社会资本存在形式,将其划分为内部社会资本与外部社会资本[4,13,14];基于企业社会资本特征维度,将其划分为结构维度、关系维度与认知维度[11]。其中,前两者均建立在社会资本特征的基础上。因此,本研究以解构企业社会资本为出发点,采用结构性、关系性与认知性的三维度划分法,探析嵌入服务创新网络的企业社会资本表现形式。

结构性社会资本是指行动者之间的整体联系模式,体现为服务创新网络中行动者之间的互动强度和交流频度(李巍等,2012)。创新网络结构代表了社会资本中可以接触和组合的信息范围,不同行动者利用结构性社会资本,跨越组织边界进行知识、信息的整合与探索[15]。占据网络中心位置的行动者由于拥有大量接触点,获得更多摄取稀缺和优质资源的权限与能力,从而在合作过程中能够催生出更多新创意和服务解决方案。关系性社会资本是指通过网络关系创造和利用的资产[14],体现为嵌入关系网络中的治理机制[13],包括信任、规范、期望与认可等。服务创新网络中的行动者通过持续不断的交换、互动,创造和维护关系性社会资本,提高各方承诺和交换获得的价值预期,进一步促进长期互惠行为与合作,以应对服务创新活动中的风险和不确定因素。认知性社会资本是指行动者之间共同的表征、涵义系统及理解体系,体现为服务创新网络中行动者之间共同的知识基础[16],包括共享语言、代码和叙事方式等[11]。认知性社会资本有助于提升行动者行为模式的兼容性,通过共同的目标、价值主张和共享文化等,促进行动者达成共识并降低信息流动障碍,提高知识整合利用效率与合作契合度,聚合成一个整体,形成协同利益体,进而实现更高的创新绩效。

1.2 知识流耦合

耦合可用来描述两个或以上实体间彼此依赖、相互作用的关系[16]。学者们从资源基础观、知识基础观等角度探究资源耦合、知识耦合、知识流耦合对创新绩效的影响,耦合反映为组织内外互补、非相似性知识资源之间进行链接和整合的过程。知识流反映了知识在网络节点间的运动形式,其按照一定逻辑,从行动主体转移至知识接收者,同时,促进其他成员共享和积累知识(贾卫峰等,2021)。信息、人才和商业是知识流赖以生存的现实载体,知识流根据自身知识元特征属性与亲和性,在网络中与信息流、商流、人才流相互耦合,为知识转移和扩散提供有效渠道[17]。因此,知识流耦合反映了网络系统内各要素加速流动、相互作用,进而形成互补和兼容的情况[8]。借鉴以往研究,本文将知识流耦合定义为服务创新网络中多层次、离散化、模块化的知识要素在网络节点间流动,进行相互链接与融合,进而形成的互补和兼容状况。

1.3 知识共创

知识共创是企业在社会网络中构建和发展新知识以获取战略资源与竞争优势的关键路径(张培等,2017)。现有的知识共创研究从企业—顾客二元关系视角扩展到多元网络关系视角,主要针对企业—顾客在线互动(范钧等,2016)、行动主体参与度(张培等,2019)、利益相关者导向[12]等视角下的知识共创行为。知识共创是企业与合作伙伴、供应商、客户等利益相关者通过多层次互动协调、沟通对话以及对自身知识子系统的调整,实现异质性知识“游走”与耦合(蒋楠等,2016),进而创造新知识以及将其应用到各行动主体子系统的动态循环过程[18]。换而言之,知识共创可理解为具有互补异质性知识和协同利益的多个行动主体共同参与创造的知识增值过程,其以创造新知识为目的,行动主体通过互动实现从隐性知识向显性知识的转化,为产生新服务价值主张提供支持。

1.4 企业社会资本与服务创新绩效

服务创新网络中的创新绩效是衡量服务创新成功与否的关键变量。服务创新是企业通过各种方式提供改善或新的服务产品、流程和业务模式,实现以更高效率解决问题或结合新概念、新议题构建新服务解决方案,从而为客户、合作伙伴及其他利益相关者创造价值的行为[19]。企业社会资本提供了服务创新所需的异质性知识和资源,是提高服务创新绩效的关键源泉。Jian等[20]的研究表明,良好的企业社会资本能够促进服务创新实践。社会资本有助于拓展合作交流广度、深度和提高效率,促进组织间共享更多资源、知识或学习经验,提高企业识别和评估创新机会的能力。此外,通过与成员企业的合作对话,企业可以将知识和资源整合到以客户为中心的价值增值与价值创造活动中,提高客户需求满足能力,进而获得更高的服务创新绩效。

结构性社会资本不仅能够扩大企业信息来源,而且频繁的互动为企业提供了访问复杂知识、经验的机会,这种细粒度的信息交换有助于提高信息相关性和及时性,促使企业更快速、更高效地预测客户偏好与契合市场需求。Rusanen等[21]指出,深度合作与强连带能够有效促进服务企业嵌入性知识流转,提高服务创新绩效。由关系性社会资本搭建的信任、规范等治理机制能够促进契约形成,降低监督机制的必要性,减少信息搜寻成本、协作成本与创新不确定性,促进服务创新绩效提升。同时,高关系质量有助于增强企业主体与网络成员合作动机和提高效率,降低知识保护倾向。信任程度越高,成员企业间通过合作创造新知识、产生新方案的共创意向越显著,从而为服务创新提供良好氛围和前提。认知性社会资本建立在行动主体逻辑互补、价值主张协同、利益目标一致的基础上,企业主体自觉遵守成员规则秩序,通过合作互动共同理解、评估和调整资源承诺,缓解创新过程中的利益冲突或资源不足风险,帮助企业建立开放稳定的合作创新系统。徐国军等[22]认为,网络成员间的共同语言和编码对知识探索具有显著正向影响。知识基础相似性有利于组织间深度学习,打破单个企业认知局限,使得企业主体能够以较少的精力投入知识理解与消化,同时,准确掌握市场运作规律和客户需求,从而与合作伙伴共创、传递并交付满足客户期望的服务体验,实现更高的服务创新绩效。据此,本文提出如下假设:

H1a:结构性社会资本对服务创新绩效具有正向影响;

H1b:关系性社会资本对服务创新绩效具有正向影响;

H1c:认知性社会资本对服务创新绩效具有正向影响。

1.5 知识流耦合的中介作用

服务创新网络中企业社会资本所承载的知识资源来自于各成员间多向流动的信息、经验、技能等知识元素,多元异质性知识在流动过程中经过重组联结,促进知识流耦合以发挥更大的资源协同效应。根据社会网络理论中的社会资本论,社会资本是行动者在社会关系结构中所处位置的函数,企业在服务创新网络中的占位决定了其外源知识摄取能力。结构性社会资本丰富的企业利用其结构优势,拥有更多接触不同知识、资源的权力,知识流通过网络通道流向企业,促进服务体系中差异化知识汇集与融合,从而提高知识流耦合可能性。由关系性社会资本所表征的关系治理机制影响网络成员知识共享态度与意愿,进而影响知识共享质量与优势程度。信任关系强的成员企业之间倾向于交换、共享稀缺且复杂的异质性知识,促进承载新思想、新理念的知识流在网络系统内叠加与耦合,实现知识转移的高效益。认知性社会资本允许网络成员基于相同价值标准吸收与整合离散化、互补性知识,企业所拥有的认知性社会资本越多,与成员企业在共同确定、开发和测试创造性服务解决方案等过程中产生链接与耦合的几率越大,进而发挥更大的知识协同优势。

知识流耦合引导企业发现合适的创新突破点以有效利用新知识(奉小斌等,2021),是提升服务创新绩效的关键前因。企业在全新的服务领域探索新内容会面临不确定性,知识流耦合通过将不同合作伙伴服务模块下的知识要素汇聚融合,提供数据信息、客户需求和市场知识,帮助企业以更高效率解决问题或构建新解决方案,减少创新风险,进而提高服务创新绩效。综上,企业社会资本为获取创新所需的异质性知识提供渠道,知识在转移扩散过程中产生链接,在服务创新网络内形成知识流耦合,降低服务创新风险与不确定性,提高企业服务创新绩效。据此,本文提出如下研究假设:

H2a:知识流耦合在结构性社会资本与服务创新绩效之间起中介作用;

H2b:知识流耦合在关系性社会资本与服务创新绩效之间起中介作用;

H2c:知识流耦合在认知性社会资本与服务创新绩效之间起中介作用。

1.6 知识共创的中介作用

服务创新网络中企业所拥有的社会资本越多,与网络成员开展知识共创的动机越强。Nahapiet等[11]的研究表明,社会资本促进知识资本创造,支撑组织优势的是社会资本与知识资本的共同进化。服务型企业所拥有的社会资本越多,与其他利益相关者沟通和协调的能力就越强,获取数据、信息等创新资源的优势越显著,从而能够在复杂庞大的信息源中创生更多服务新知识。Li等[15]发现,外部知识来源提高了知识创造效率,结构性社会资本作为信息传递桥梁,促进知识获取、转移和扩散。随着互动强度和交流频度增大,企业触及多样化知识的范围更广,交换、吸收、萃取到有价值的隐性知识更多,进而整合以共创新知识。Boisot[23]强调在高度模糊和不确定情境下信任对知识创造的重要性,关系性社会资本中关系质量提高有助于强化成员关系,基于信任的互动可提高信息交流与知识管理成效,为知识共享和创造提供环境[24],促进成员企业间开展互惠合作和集体创新活动,抑制知识创生过程中隐匿核心价值要素与关键思维逻辑的机会主义行为,持续激发知识共创。各参与方基于认知性社会资本形成共同价值观,共享范例模式,共同经历问题解决过程,在互动中创造和传递新概念与新解释,促进不同形式知识结合与共创。

知识共创需要充分利用嵌入创新网络的社会资本作为共创源泉,同时,知识共创也是实现服务创新的关键环节。知识基础观表明,成功的创新来源于开发和整合新知识。由知识共创产生的异质、丰富且隐性的新知识构成服务创新来源[9]。Akasaka等[25]认为,企业为客户提供的各种服务,其本质是不同成员知识的整合与结晶。知识增加有利于服务设计和传递[18],服务创新绩效随着知识共创程度提高而改善。因此,企业社会资本通过增强知识共创活动进而影响服务创新绩效。据此,本文提出如下研究假设:

H3a:知识共创在结构性社会资本与服务创新绩效之间起中介作用;

H3b:知识共创在关系性社会资本与服务创新绩效之间起中介作用;

H3c:知识共创在认知性社会资本与服务创新绩效之间起中介作用。

1.7 知识流耦合、知识共创在企业社会资本与服务创新绩效间的链式中介作用

知识流是企业实现内外要素整合与创新的天然介质,知识共创需要知识流相互作用[17]。根据以上分析可以推断,知识流耦合和知识共创在企业社会资本与服务创新绩效之间具有链式中介作用。社会资本促进信息与知识资源获取,为企业提供利用环境的机会,企业通过与利益相关方不断交互以支持互补异质性知识输入与输出,实现内外部知识优势叠加与重构,进而创造出新知识,提高服务创新绩效。

结构性社会资本在企业主体与成员企业间构建起一种交互机制,这种交互使得信息、知识得以流动、耦合、转化并为企业主体所用,企业将网络中的优质知识资源打包进入自身服务系统,通过持续性社会互动共创出新知识组合,并提供具有高附加值的服务,获得更高的服务创新绩效。拥有关系性社会资本的企业之间因高度信任与承诺而倾向于自觉承担角色外行为,愿意共享更深层次的隐性知识,挖掘异质性服务中内嵌的核心价值,通过异质性知识匹配、补充以形成合力,促进网络节点间知识流耦合。企业主体通过知识流的相互作用,能够更准确地识别市场、客户、技术等信息,促进满足市场需求的服务新知识共创,避免或降低“服务牛鞭”效应,提高服务创新的响应能力与效率。知识流动过程受到主体认知的影响,认知性社会资本促使企业主体具有与成员企业互动及合作的语言和经验基础,缩小外源知识与企业原有知识结构间的“势差”(奉小斌等,2021),促进内外部不同知识结构间的衔接与融合,增强企业新旧知识结合与升华的能动性。通过知识流耦合,利用互补、异质性知识间的兼容和渗透性拓展企业知识广度和深度,进而促进服务新知识创生与开发,表现为对现有服务提出改进建议或构建基于新服务的业务流程作为知识共创结果。据此,本文提出如下研究假设:

H4a:知识流耦合和知识共创在结构性社会资本与服务创新绩效之间具有链式中介作用;

H4b:知识流耦合和知识共创在关系性社会资本与服务创新绩效之间具有链式中介作用;

H4c:知识流耦合和知识共创在认知性社会资本与服务创新绩效之间具有链式中介作用。

综上所述,本研究构建如图1所示的理论模型。

2 研究方法

2.1 数据收集

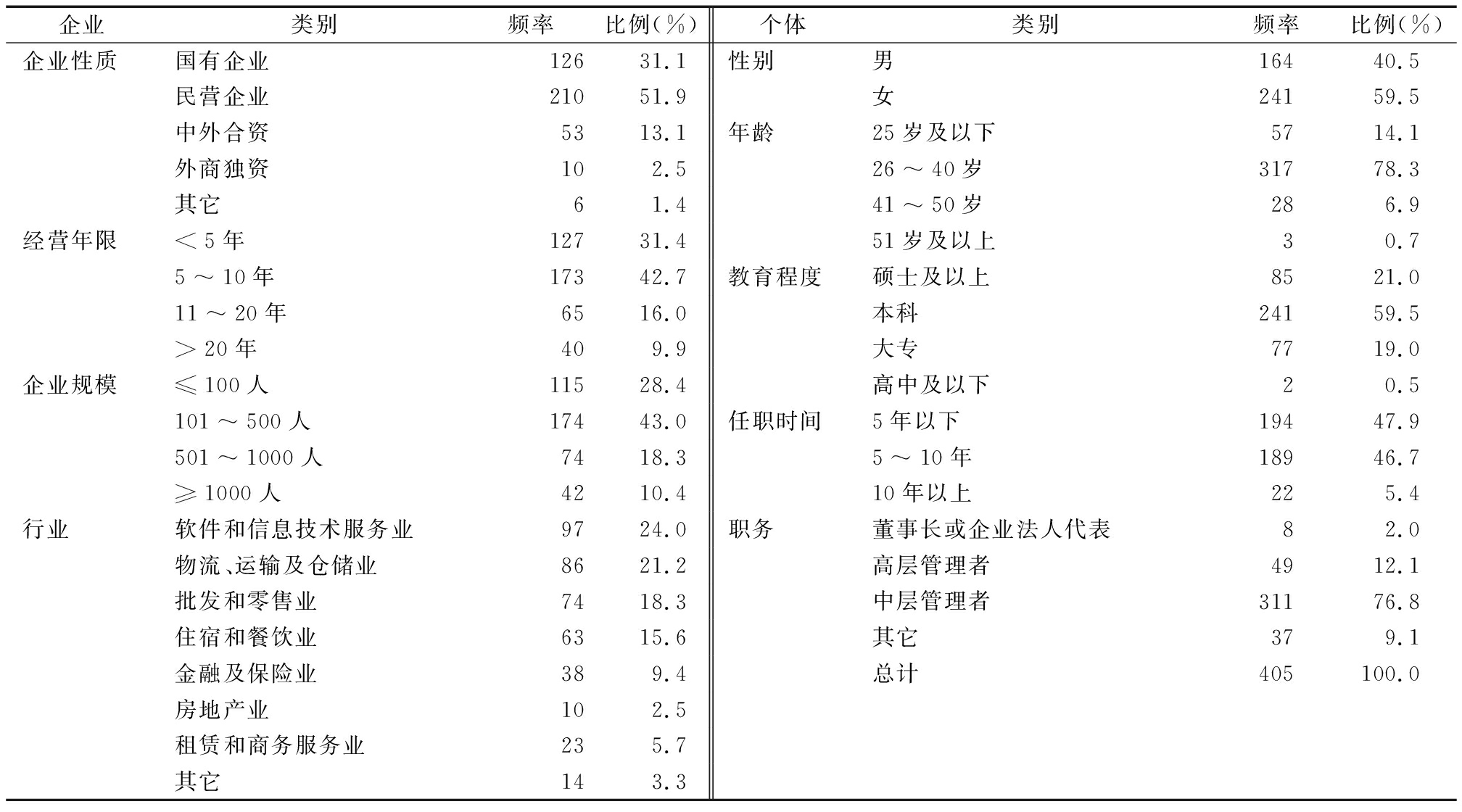

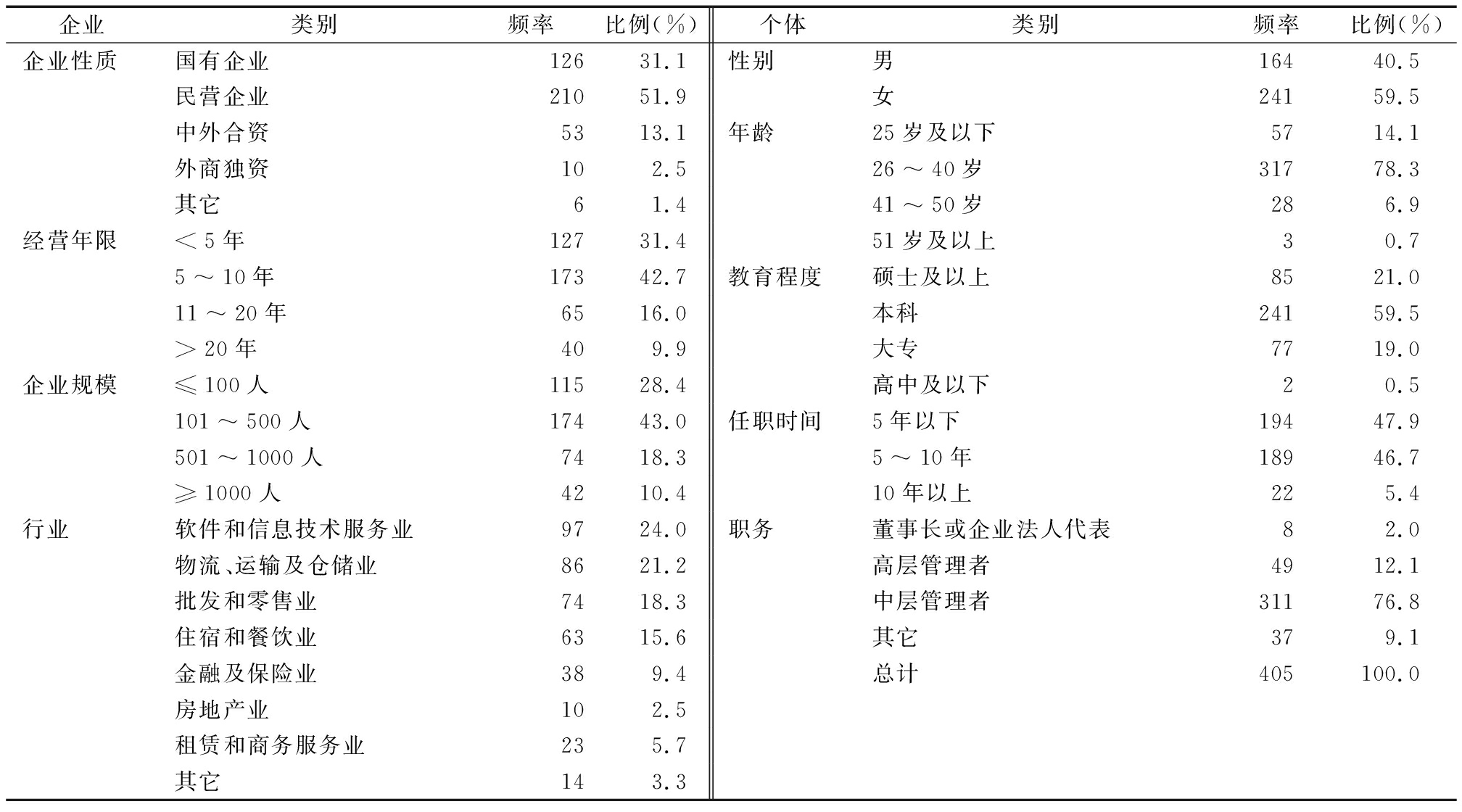

本研究采取结构化问卷,调查问卷由三部分组成,第一部分涉及企业基本情况,第二部分是各变量测量题项,题项解释服务创新网络概念以降低理解偏差造成的系统误差,第三部分是被试者背景资料,主要采用现场发放纸质问卷和通过网络链接及邮件发送电子版问卷形式进行数据收集。本研究以参与服务创新网络的服务企业为研究对象,在全国范围内展开正式调研,调研时间持续3个月,共发放测量问卷460份。其中,纸质版100份,电子版360份。回收457份问卷,剔除有缺项、连续作答及明显不符合逻辑的无效问卷后,共得到405份有效答卷,有效回收率达88.04%。样本基本信息如表1所示,调研对象集中于知悉服务企业战略和绩效的中高层管理者,其中,男性被试者占40.5%,女性被试者占59.5%。样本企业中,国有企业占31.1%,民营企业占51.9%,经营年限在5~10年的样本企业最多,占42.7%,企业规模在101~500人的占43%。样本企业所在行业涵盖范围较广,其中,软件和信息技术服务业,物流、运输及仓储业占比最大,达45.2%,批发和零售业次之,占比18.3%。

表1 样本基本信息(N=405)

Table 1 Basic sample information(N=405)

企业类别频率比例(%)个体类别频率比例(%)企业性质国有企业12631.1性别男16440.5民营企业21051.9女24159.5中外合资5313.1年龄25岁及以下5714.1外商独资102.526~40岁31778.3其它61.441~50岁286.9经营年限<5年12731.451岁及以上30.75~10年17342.7教育程度硕士及以上8521.011~20年6516.0本科24159.5>20年409.9大专7719.0企业规模≤100人11528.4高中及以下20.5101~500人17443.0任职时间5年以下19447.9501~1000人7418.35~10年18946.7≥1000人4210.410年以上225.4行业软件和信息技术服务业9724.0职务董事长或企业法人代表82.0物流、运输及仓储业8621.2高层管理者4912.1批发和零售业7418.3中层管理者31176.8住宿和餐饮业6315.6其它379.1金融及保险业389.4总计405100.0房地产业102.5租赁和商务服务业235.7其它143.3

2.2 变量测量

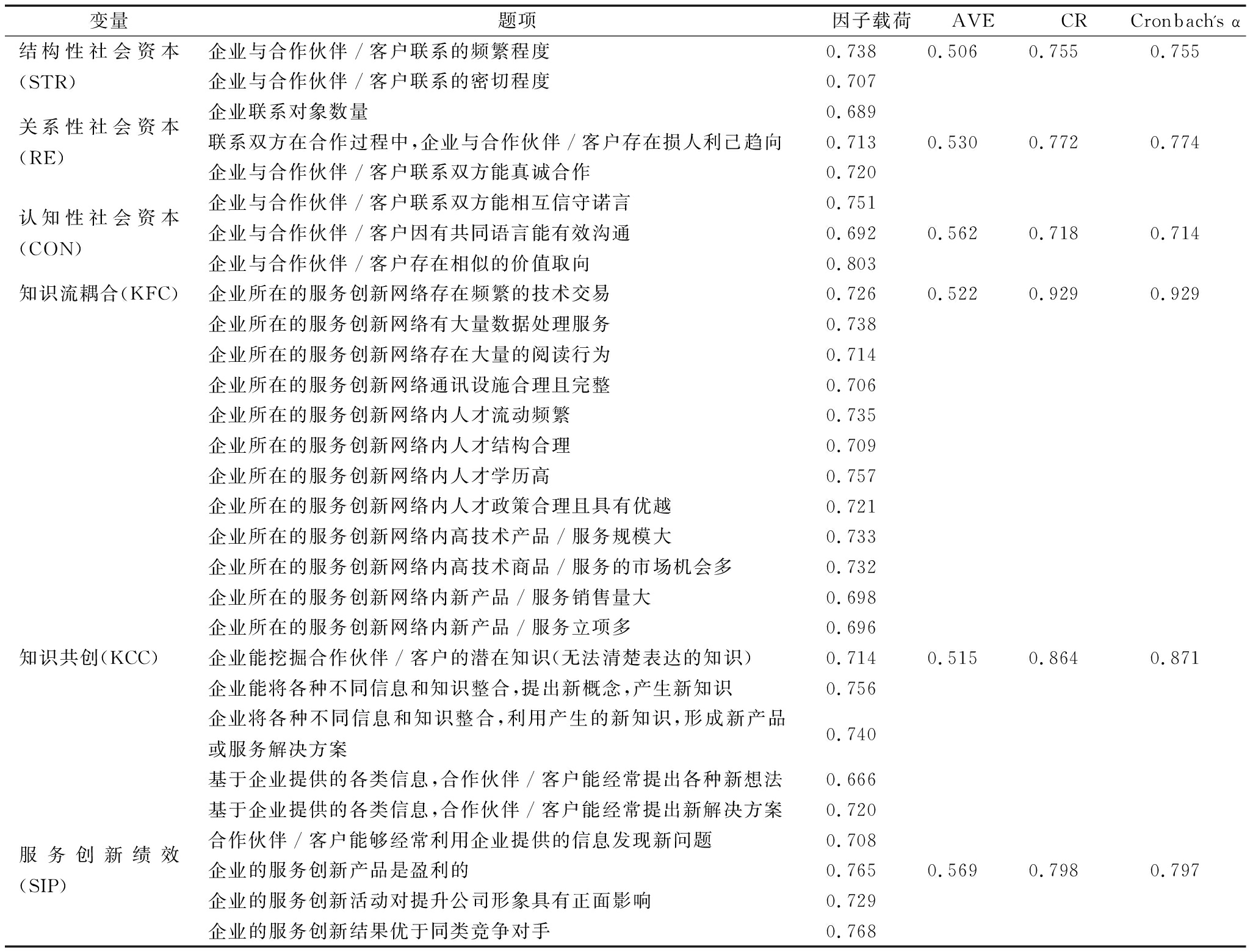

变量测度主要参考国内外成熟量表,采用回译法进行翻译,同时,咨询服务管理领域专家,结合本研究需要进行适当调整,在从业服务业的MBA学员中进行小规模预调研后根据反馈进行修改完善,最后形成正式问卷。本研究采用Likert 5点量表进行测量,1~5分别代表从“非常不符合”到“非常符合”。

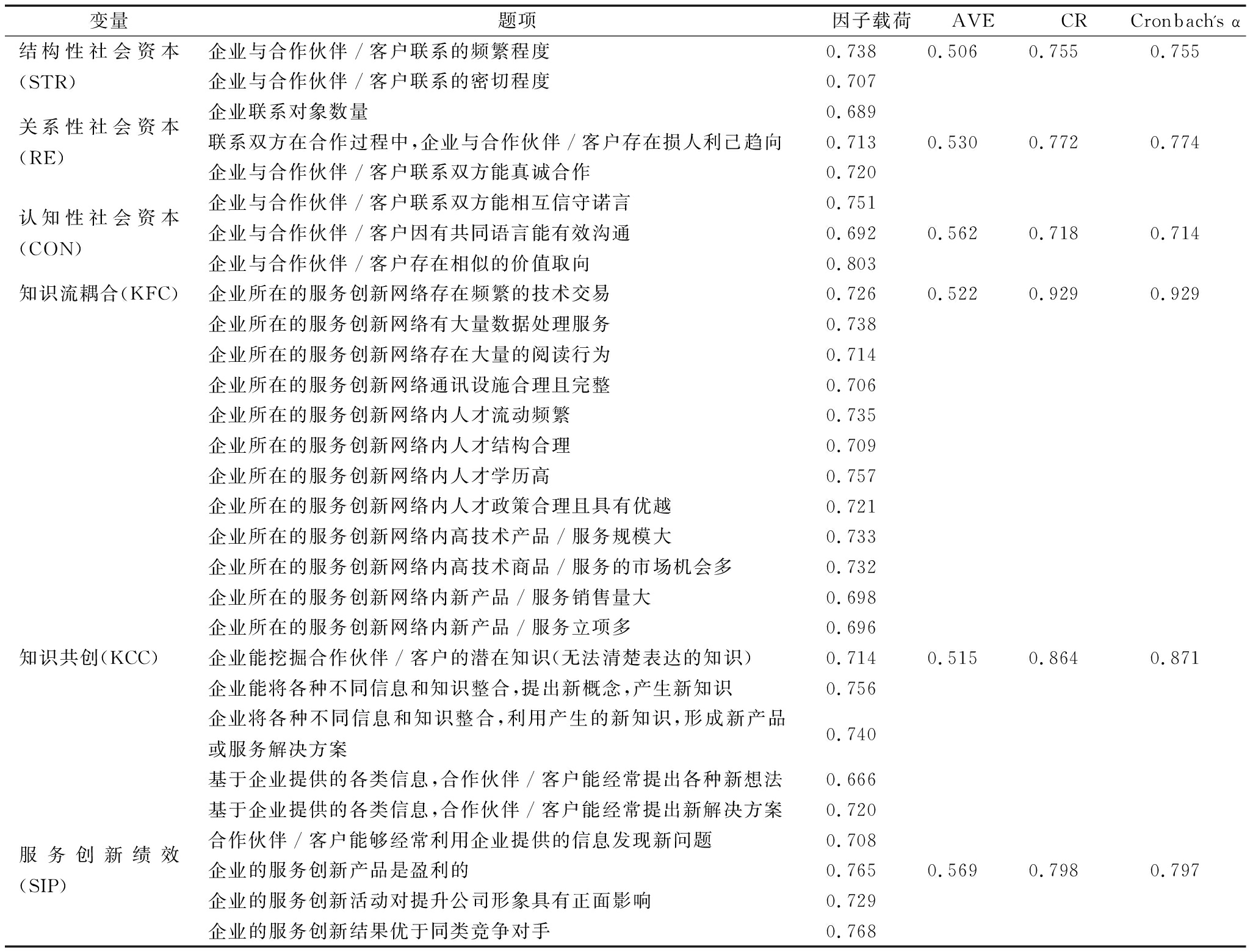

企业社会资本主要借鉴Li等[15]、韦影[14]的研究,由8个测量题项组成。其中,结构性社会资本(STR)包含3个题项,其Cronbach's α值为0.755;关系性社会资本(RE)包含3个题项,其Cronbach's α值为0.774;认知性社会资本(CON)包含2个题项,其Cronbach's α值为0.714。

知识流耦合(KFC)主要借鉴杨敏等[17]、王新华等[8]的研究,由12个测量题项组成,其Cronbach's α值为0.929。

知识共创(KCC)主要借鉴Mohaghar等[26]、范钧等(2016)的研究,由6个测量题项组成,其Cronbach's α值为0.871。

服务创新绩效(SIP)主要借鉴Thakur等[27]的研究,由3个测量题项组成,其Cronbach's α值为0.797。

以表征企业特征的经营年限(Age)、企业规模(Size)和企业性质(Ownership)作为控制变量,这是因为不同年限、规模和所有权性质的服务型企业拥有的社会资本差异较大且表现出不同的服务创新水平,因此通过控制上述因素以减少对研究结果的干扰。

3 数据分析结果

3.1 信度与效度检验

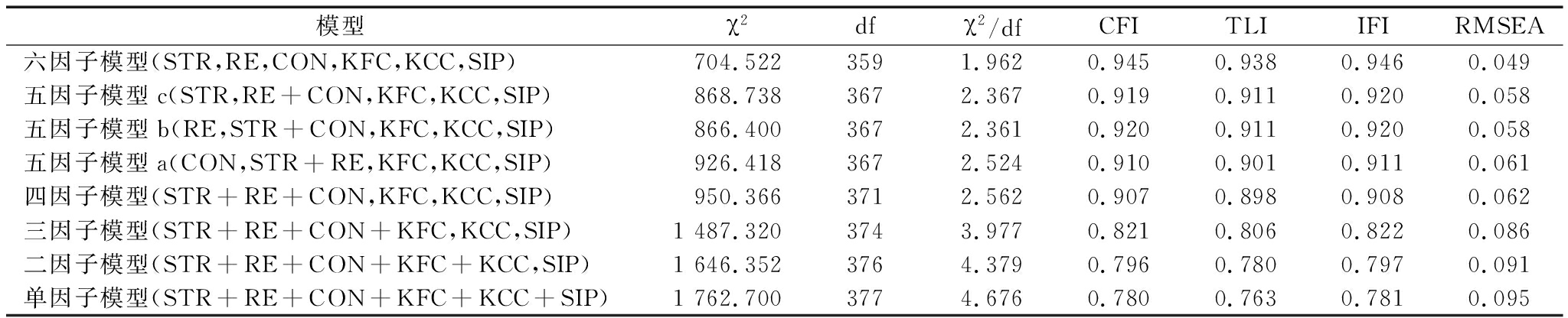

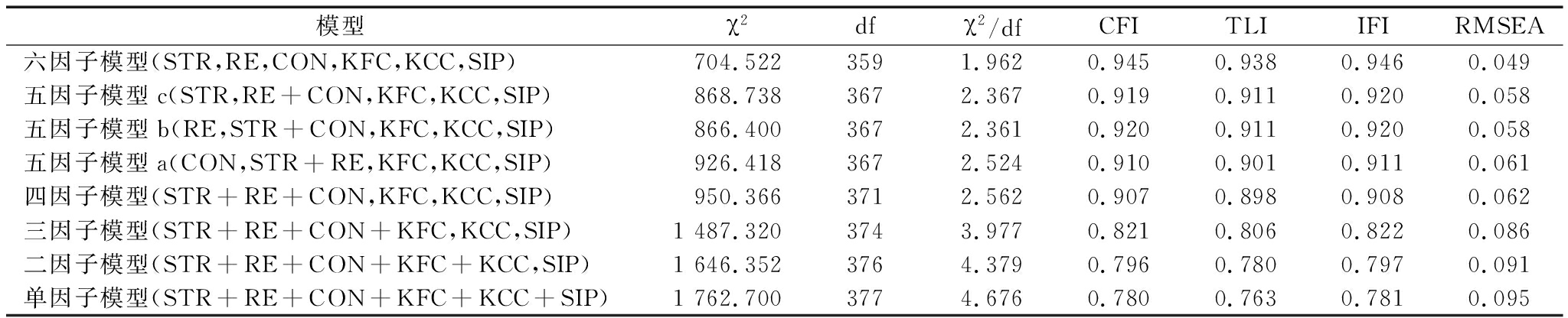

本研究运用SPSS 22.0和Amos 22.0统计软件验证量表信效度,检验结果如表2和表3所示。采用Cronbach's α系数检验量表信度,见表2,结果显示,各变量的Cronbach's α值均大于0.7,说明量表具有较高的内部一致性。所有题项在其所属变量上的因子载荷值均超过0.6,各变量组合信度CR值均大于0.7,平均方差提取量AVE值均在0.5之上,表明变量收敛效度较高;通过验证性因子分析建立8个比较模型,检验量表的区分效度,见表3,结果显示,六因子模型拟合指数最优(χ2=704.522,df=359,χ2/df=1.962,CFI=0.945,TLI=0.938,IFI=0.946,RMSEA=0.049),且均达到可接受水平,表明变量间具有较高的区分效度。

表2 信度与效度检验结果

Table 2 Reliability and validity test results

变量题项因子载荷AVECRCronbach's α结构性社会资本(STR)企业与合作伙伴/客户联系的频繁程度0.7380.5060.7550.755企业与合作伙伴/客户联系的密切程度0.707企业联系对象数量0.689关系性社会资本(RE)联系双方在合作过程中,企业与合作伙伴/客户存在损人利己趋向0.7130.5300.7720.774企业与合作伙伴/客户联系双方能真诚合作0.720企业与合作伙伴/客户联系双方能相互信守诺言0.751认知性社会资本(CON)企业与合作伙伴/客户因有共同语言能有效沟通0.6920.5620.7180.714企业与合作伙伴/客户存在相似的价值取向0.803知识流耦合(KFC)企业所在的服务创新网络存在频繁的技术交易0.7260.5220.9290.929企业所在的服务创新网络有大量数据处理服务0.738企业所在的服务创新网络存在大量的阅读行为0.714企业所在的服务创新网络通讯设施合理且完整0.706企业所在的服务创新网络内人才流动频繁0.735企业所在的服务创新网络内人才结构合理0.709企业所在的服务创新网络内人才学历高0.757企业所在的服务创新网络内人才政策合理且具有优越0.721企业所在的服务创新网络内高技术产品/服务规模大0.733企业所在的服务创新网络内高技术商品/服务的市场机会多0.732企业所在的服务创新网络内新产品/服务销售量大0.698企业所在的服务创新网络内新产品/服务立项多0.696知识共创(KCC)企业能挖掘合作伙伴/客户的潜在知识(无法清楚表达的知识)0.7140.5150.8640.871企业能将各种不同信息和知识整合,提出新概念,产生新知识0.756企业将各种不同信息和知识整合,利用产生的新知识,形成新产品或服务解决方案0.740基于企业提供的各类信息,合作伙伴/客户能经常提出各种新想法0.666基于企业提供的各类信息,合作伙伴/客户能经常提出新解决方案0.720合作伙伴/客户能够经常利用企业提供的信息发现新问题0.708服务创新绩效(SIP)企业的服务创新产品是盈利的0.7650.5690.7980.797企业的服务创新活动对提升公司形象具有正面影响0.729企业的服务创新结果优于同类竞争对手0.768

表3 验证性因子分析结果

Table 3 Results of confirmatory factor analysis

模型χ2dfχ2/dfCFITLIIFIRMSEA六因子模型(STR,RE,CON,KFC,KCC,SIP)704.5223591.9620.9450.9380.9460.049五因子模型c(STR,RE+CON,KFC,KCC,SIP)868.7383672.3670.9190.9110.9200.058五因子模型b(RE,STR+CON,KFC,KCC,SIP)866.4003672.3610.9200.9110.9200.058五因子模型a(CON,STR+RE,KFC,KCC,SIP)926.4183672.5240.9100.9010.9110.061四因子模型(STR+RE+CON,KFC,KCC,SIP)950.3663712.5620.9070.8980.9080.062三因子模型(STR+RE+CON+KFC,KCC,SIP)1 487.3203743.9770.8210.8060.8220.086二因子模型(STR+RE+CON+KFC+KCC,SIP)1 646.3523764.3790.7960.7800.7970.091单因子模型(STR+RE+CON+KFC+KCC+SIP)1 762.7003774.6760.7800.7630.7810.095

3.2 共同方法偏差检验

本研究收集的数据为自陈式数据,可能存在共同方法偏差,进而对研究结果产生影响,因此需要作进一步检验。首先,采用Harman单因子方法检验共同方法偏差问题,将所有题项进行探索性因子分析。结果显示,所有特征根大于1的因子总方差解释率为58.583%,第一因子方差解释率为23.262%,未超过总方差解释率的50%,表明共同方法偏差对研究结果的影响不显著。其次,采用单因子的验证性因子分析方法作进一步检验,见表3。结果显示,单因子模型拟合优度(χ2=1 762.700,df=377,χ2/df=4.676,CFI=0.780,TLI=0.763,IFI=0.781,RMSEA=0.095)远低于六因子模型拟合优度(χ2=704.522,df=359,χ2/df=1.962,CFI=0.945,TLI=0.938,IFI=0.946,RMSEA=0.049),因此本研究不存在严重的共同方法偏差问题。

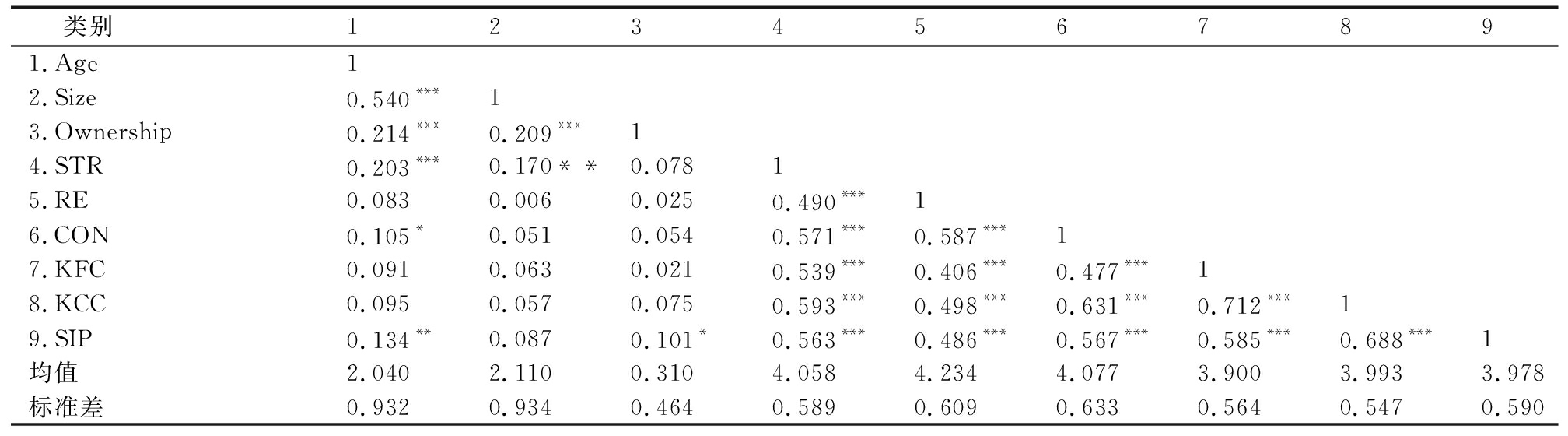

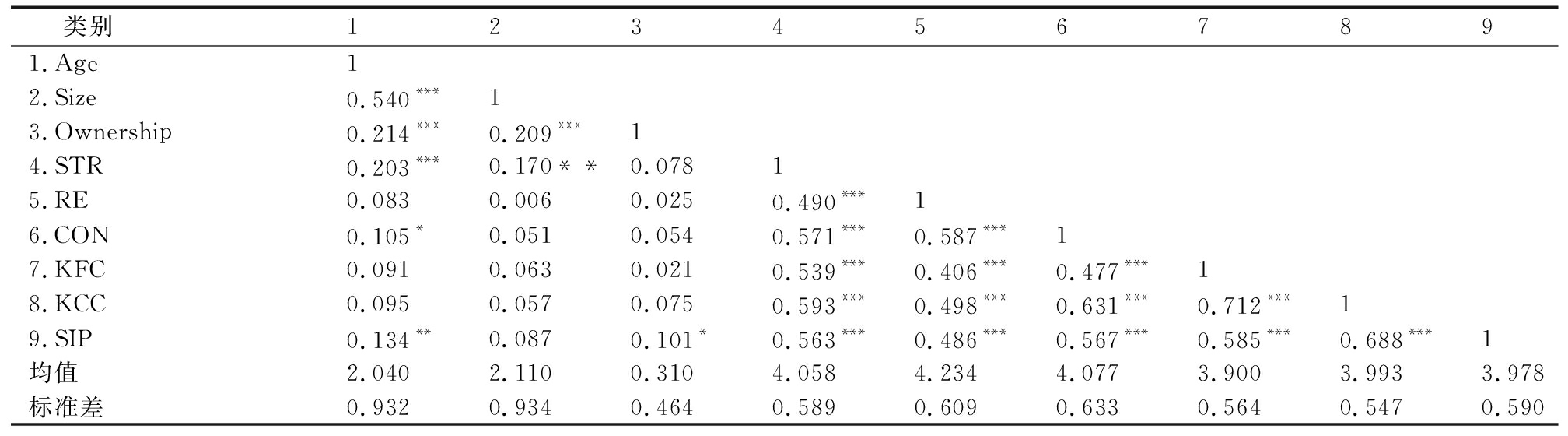

3.3 描述性统计与相关性分析

本文研究变量均值、标准差和相关系数如表4所示,结果显示,各变量之间存在显著相关关系,为研究模型与假设提供了初步支持。

表4 描述性统计与相关性分析结果

Table 4 Descriptive statistics and correlation analysis results

类别1234567891.Age12.Size0.540***13.Ownership0.214***0.209***14.STR0.203***0.170**0.07815.RE0.0830.0060.0250.490***16.CON0.105*0.0510.0540.571***0.587***17.KFC0.0910.0630.0210.539***0.406***0.477***18.KCC0.0950.0570.0750.593***0.498***0.631***0.712***19.SIP0.134**0.0870.101*0.563***0.486***0.567***0.585***0.688***1均值2.0402.1100.3104.0584.2344.0773.9003.9933.978标准差0.9320.9340.4640.5890.6090.6330.5640.5470.590

注:*、**、***分别表示在p<0.05、p<0.01、p<0.001级别(双尾)相关性显著,下同

3.4 假设检验

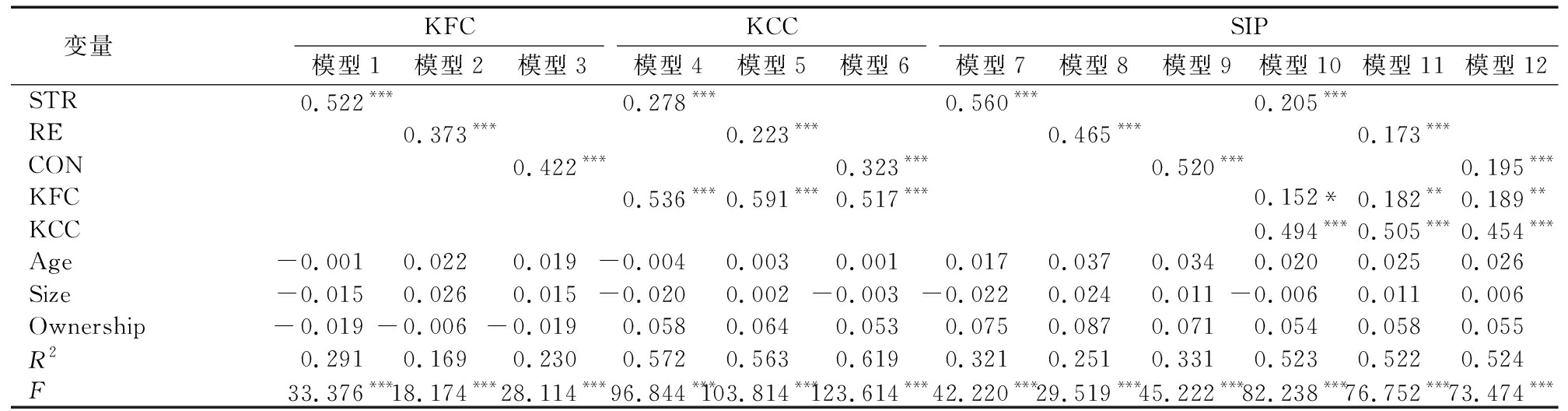

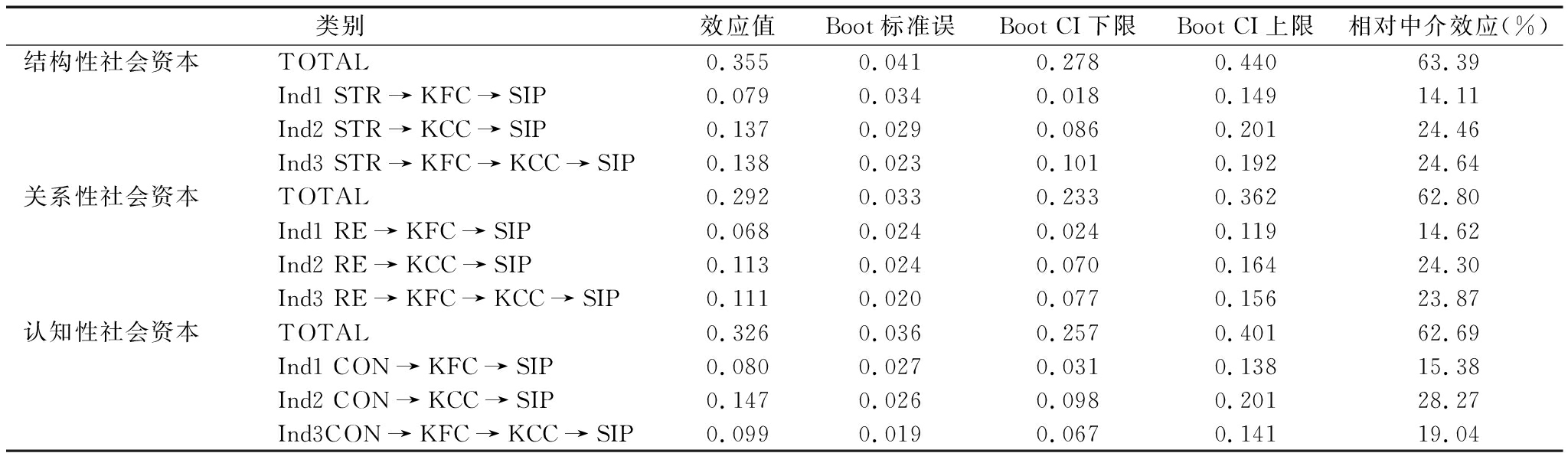

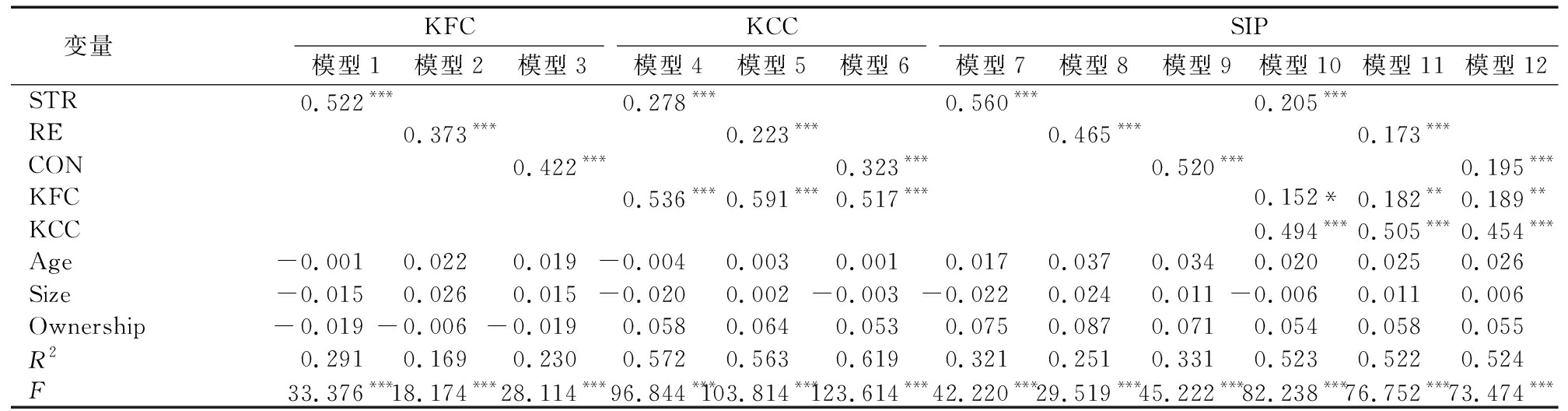

为验证研究假设,采用层次回归分析法和Bootstrap方法进行中介模型分析,回归分析与中介效应检验结果见表5和表6。

表5 变量回归分析结果

Table 5 Regression analysis of variables

变量KFC模型1模型2模型3KCC模型4模型5模型6SIP模型7模型8模型9模型10模型11模型12STR0.522***0.278***0.560***0.205***RE0.373***0.223***0.465***0.173***CON0.422***0.323***0.520***0.195***KFC0.536***0.591***0.517***0.152*0.182**0.189**KCC0.494***0.505***0.454***Age-0.0010.0220.019-0.0040.0030.0010.0170.0370.0340.0200.0250.026Size-0.0150.0260.015-0.0200.002-0.003-0.0220.0240.011-0.0060.0110.006Ownership-0.019-0.006-0.0190.0580.0640.0530.0750.0870.0710.0540.0580.055R20.2910.1690.2300.5720.5630.6190.3210.2510.3310.5230.5220.524F33.376***18.174***28.114***96.844***103.814***123.614***42.220***29.519***45.222***82.238***76.752***73.474***

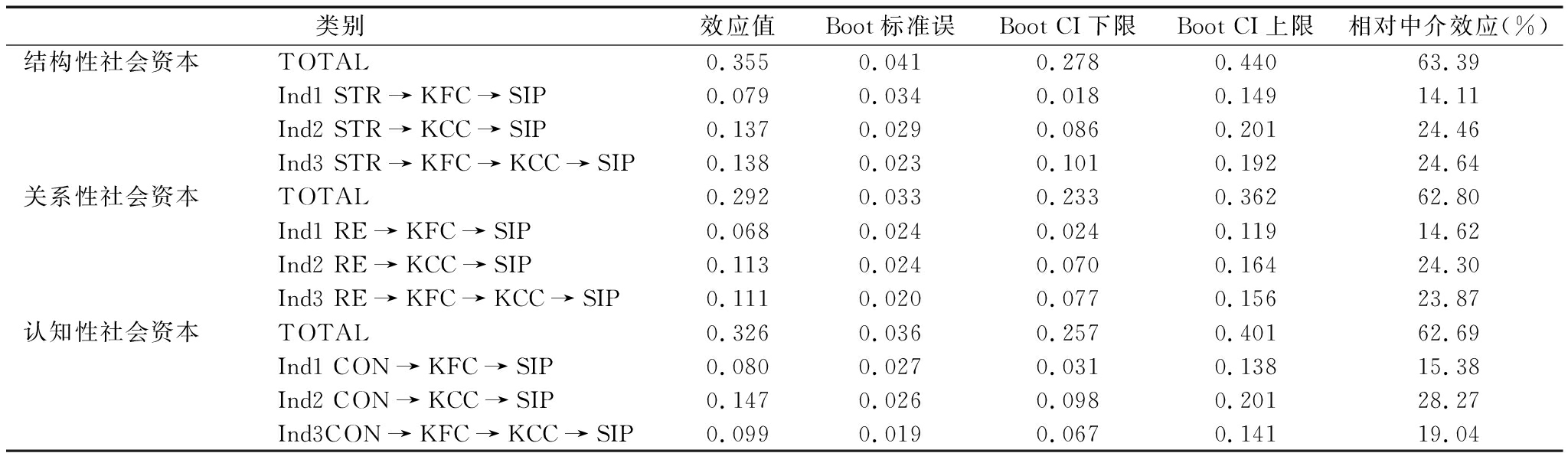

表6 中介效应Bootstrap分析结果

Table 6 Results of Bootstrap analysis of mediation effects

类别效应值Boot标准误Boot CI下限Boot CI上限相对中介效应(%)结构性社会资本TOTAL0.3550.0410.2780.44063.39Ind1 STR→KFC→SIP0.0790.0340.0180.14914.11Ind2 STR→KCC→SIP0.1370.0290.0860.20124.46Ind3 STR→KFC→KCC→SIP0.1380.0230.1010.19224.64关系性社会资本TOTAL0.2920.0330.2330.36262.80Ind1 RE→KFC→SIP0.0680.0240.0240.11914.62Ind2 RE→KCC→SIP0.1130.0240.0700.16424.30Ind3 RE→KFC→KCC→SIP0.1110.0200.0770.15623.87认知性社会资本TOTAL0.3260.0360.2570.40162.69Ind1 CON→KFC→SIP0.0800.0270.0310.13815.38Ind2 CON→KCC→SIP0.1470.0260.0980.20128.27Ind3CON→KFC→KCC→SIP0.0990.0190.0670.14119.04

首先,对企业社会资本与服务创新绩效关系进行检验。根据表5的模型7-9,在控制经营年限、企业规模和企业性质的条件下,结构性社会资本、关系性社会资本、认知性社会资本对服务创新绩效具有显著正向影响(β7STR=0.560,p<0.001;β8RE=0.465,p<0.001;β9CON=0.520,p<0.001),总效应显著,且结构性社会资本依次大于认知性、关系性社会资本的影响,假设H1a、H1b、H1c成立。

其次,对知识流耦合的中介效应进行检验。由表5的模型1-3回归结果可知,结构性、关系性、认知性社会资本对知识流耦合具有显著正向影响(β1STR=0.522,p<0.001;β2RE=0.373,p<0.001;β3CON=0.422,p<0.001);由模型10~12可知,知识流耦合对服务创新绩效具有显著正向影响(β10KFC=0.152,p<0.05;β11KFC=0.182,p<0.01;β12KFC=0.189,p<0.01)。根据表6,知识流耦合在结构性社会资本、关系性社会资本、认知性社会资本与服务创新绩效之间的中介效应值依次为0.079、0.068、0.080,95% CI依次为[0.018,0.149]、[0.024,0.119]、[0.031,0.138],均不包含0,表明中介效应显著,假设H2a、H2b、H2c成立。

再次,对知识共创的中介效应进行检验。由表5的模型4-6回归结果可知,结构性、关系性、认知性社会资本对知识共创具有显著正向影响(β4STR=0.278,p<0.001;β5RE=0.223,p<0.001;β6CON=0.323,p<0.001);由模型10~12可知,知识共创对服务创新绩效具有显著正向影响(β10KCC=0.494,p<0.001;β11KCC=0.505,p<0.001;β12KCC=0.454,p<0.001)。根据表6可知,知识共创在结构性社会资本、关系性社会资本、认知性社会资本与服务创新绩效之间的中介效应值依次为0.137、0.113、0.147,95% CI依次为[0.086,0.201]、[0.070,0.164]、[0.098,0.201],均不包含0,表明中介效应显著,假设H3a、H3b、H3c成立。

最后,对知识流耦合和知识共创在企业社会资本与服务创新绩效间的链式中介效应进行检验。由表5的模型4~6回归结果可知,知识流耦合对知识共创具有显著正向影响(β4KFC=0.536,p<0.001;β5KFC=0.591,p<0.001;β6KFC=0.517,p<0.001);由模型10-12可知,将结构性、关系性、认知性社会资本分别与知识流耦合和知识共创同时纳入方程,三者对服务创新绩效的影响仍然显著(β10STR=0.205,p<0.001;β11RE=0.173,p<0.001;β12CON=0.195,p<0.001)。根据表6可知,知识流耦合和知识共创在结构性社会资本、关系性社会资本、认知性社会资本与服务创新绩效之间的中介效应值依次为0.138、0.111、0.099,95% CI依次为[0.101,0.192]、[0.077,0.156]、[0.067,0.141],均不包含0,表明知识流耦合与知识共创的链式中介效应显著,假设H4a、H4b、H4c成立。

4 结论与启示

4.1 研究结论

本研究基于社会网络理论与知识基础观,检验企业社会资本对服务创新绩效的影响以及知识流耦合与知识共创在其中的中介作用,结果表明:

(1)企业社会资本对服务创新绩效具有显著正向影响,其中,结构性社会资本对服务创新绩效的正向影响最显著,其次是认知性社会资本,最后是关系性社会资本。原因可能在于,服务创新网络中的信息、知识等资源通过无数的内外部交互进行配置和联结,高效的网络结构是资源流通渠道和必要前提,也是实现服务创新的关键;认知性社会资本所承载的规范共识、共享叙事等知识基础是企业主体通过服务创新网络识别服务新概念、新技术,改进现有服务或构建新服务模式的认知源泉,因此对提升服务创新绩效具有重要影响;而关系性社会资本在促进企业主体与网络成员合作、提升服务创新绩效中起重要的关系保障作用。

(2)知识流耦合和知识共创在企业社会资本与服务创新绩效之间均起中介作用。结构性、关系性、认知性社会资本能够促进网络节点间异质性知识流耦合,企业主体通过将耦合的知识元素整合到服务创新的关键流程以提高服务创新绩效。同时,结构性、关系性、认知性社会资本均能够促进企业主体与成员企业积极开展知识共创,进而提升企业服务创新绩效。

(3)知识流耦合和知识共创在企业社会资本与服务创新绩效之间具有链式中介作用。与Ghaedi等[28]的研究结果一致,结构性、关系性、认知性社会资本能够影响组织间知识管理活动,企业社会资本对知识共创的促进作用主要通过网络节点间的知识流耦合过程得以实现,耦合的知识流成为企业主体与成员企业开展多层次知识共创的重要来源,共创产生的新知识是企业识别新服务开发机会并有效进行服务创新的基础,促进服务创新绩效提高。

4.2 理论贡献

首先,关于企业社会资本的实证研究多将其视为整体概念,本研究深入剖析企业社会资本各子维度对服务创新绩效的不同影响,响应了学者对企业社会资本子维度展开研究的呼吁,深化了企业社会资本的理论内涵,并为企业社会资本与创新绩效关系研究作出增量贡献。

其次,区别于以往研究聚焦于产品创新网络,本研究侧重服务创新网络情境,构建企业社会资本通过知识流耦合与知识共创的链式传导作用对服务创新绩效产生影响的理论框架,一方面,丰富了服务创新网络研究,拓展了企业社会资本应用领域;另一方面,揭示了企业社会资本影响服务创新绩效的新路径,突破以往学者从知识获取、知识转移等功能性过程研究中间机制的限制,阐明了社会资本在创新绩效实现路径中促进知识“从无到有”的连续质变过程,验证了知识流耦合对知识共创的重要作用,拓展了知识流耦合与知识共创研究范围,对企业社会资本的后效影响和服务创新绩效前置影响研究予以补充,进一步夯实社会资本、知识管理、服务创新等理论基础,充实了创新网络情境下的研究成果。

4.3 实践启示

(1)本研究为服务创新网络中的企业进行社会资本管理、提高服务创新绩效提供了借鉴和指导。服务型企业应加大对社会资本的重视和投资力度,通过绘制与组织任务相关的社会关系图培育和集聚社会资本,充分利用服务关系网络拓展企业社会资本。首先,加强结构性社会资本培育,提升组织跨边界知识搜寻能力和资源整合能力以获取更广泛的创新资源;其次,应强化认知性社会资本相关的利益协同能力,形成全网络协调一致的服务价值目标和体系,整合多方知识基础,为客户提供整体创造性服务解决方案;最后,构建持续稳定的关系发展能力,保障关系性社会资本,在合作伙伴之间营造以信任为基础的创新合作氛围,为协作开展以客户为中心的服务创新打下良好的关系基础,通过从不同维度激发社会资本的资源和能力协同效应,充分挖掘服务创新所需的异质性资源和能力,进而高效满足客户需求,建立差异化竞争优势。

(2)本研究为服务企业设计和实施关键知识管理以驱动服务创新提供了线索及方向。知识流耦合与知识共创在企业社会资本驱动的服务创新中具有重要传导作用,服务企业应制定适当的内外知识管理机制,如积极构建全面知识流耦合机制和多向知识共创平台,加强内外部知识整合、重构和利用,发挥知识流耦合对知识共创和服务创新绩效的积极作用,通过开展知识深度交流和知识共创活动,构建合作知识库,共同沉淀客户需求,拓宽服务渠道,创造客户价值,促进服务创新能力突破和创新绩效提升。

(3)本研究为企业开展基于服务创新网络的服务关联分析、客户行为分析等活动提供了参考和反馈。嵌入服务创新网络的企业主体应践行有效的企业互动与沟通,与拥有异质性知识的网络成员企业建立长期合作关系,不断提高服务交互性、关联性和可塑性,促进关于客户体验、服务理念、服务内容等在内的服务知识共享、共创与进化升级,构建可操作的服务升级解决方案,顺应由客户需求驱动的服务发展趋势,持续激发商业模式活力。

4.4 研究局限与展望

本研究还存在一定局限性,未来可以从以下方面改进:一是受调研时间和成本限制,收集样本数量较小可能会影响本研究概化效度,未来可进一步扩大样本量以增强研究普适性。二是本研究采取截面数据分析方法,未来可采用时间序列数据分析、纵向案例研究等方法以减少内生性问题。三是本研究涉及变量均采用自陈式量表测量,数据均是主观报告,而知识流耦合与服务创新绩效存在一定客观测量指标,不同衡量方法可能造成不同影响,未来可在知识流耦合、服务创新绩效等变量测量中纳入客观测量指标。四是本研究仅探讨了企业社会资本对服务创新绩效作用的中介路径,后续研究可在此基础上引入调节变量,如网络规模、互动质量等,探究其作用边界条件。

参考文献:

[1] BENOIT D, FARIDAH D, FAIZ G. Towards a servitization of innovation networks: a mapping[J]. Public Management Review, 2020,22(9):1368-1397.

[2] VAN RIEL A C R, CALABRETTA G, DRIESSEN P H, et al. Consumer perceptions of service constellations: implications for service innovation[J].Journal of Service Management, 2013,24(3):314-329.

[3] PERONARD J P, BRIX J. Organizing for inter-organizational learning in service networks[J]. The Learning Organization, 2019,26(3):276-288.

[4] ADLER P S, KWON S W. Social capital: prospects for a new concept[J]. The Academy of Management Review, 2002,27(1):17-40.

[5] LEENDERS R T A J, GABBAY S M. Corporate social capital and liability[M].America:Springer Science &Business Media, 2013.

[6] INKPEN A C, TSANG E W K. Social capital, networks, and knowledge transfer[J]. The Academy of Management Review, 2005,30(1):146-165.

[7] 熊捷,孙道银.企业社会资本、技术知识获取与产品创新绩效关系研究[J].管理评论,2017,29(5):23-39.

[8] 王新华,车珍,于灏,等.网络嵌入、多途径知识集聚与创新力——知识流耦合的调节作用[J].南开管理评论,2019,22(3):28-39.

[9] 辛本禄,王今.利益相关者导向对开放式服务创新的影响研究[J].软科学,2019,33(1):56-59.

[10] GABBAY S, LECNDERS R. CSC: the structure of advantage and disadvantage[M]. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999.

[11] NAHAPIET J, GHOSHAL S. Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage[J]. The Academy of Management Review, 1998, 23(2):242-266.

[12] 边燕杰,丘海雄.企业的社会资本及其功效[J].中国社会科学,2000,21(2):87-99.

[13] TSAI W, GHOSHAL S. Social capital and value creation: the role of intrafirm networks[J]. The Academy of Management Journal, 1998,41(4): 464-476.

[14] 韦影.企业社会资本与技术创新:基于吸收能力的实证研究[J].中国工业经济,2007,24(9):119-127.

[15] YLI-RENKO H, AUTIO E, SAPIENZA H J. Social capital, knowledge acquisition, and knowledge exploitation in young technology-based firms[J]. Strategy Management Journal, 2001,22(6/7):587-613.

[16] 孙彪.组织间社会资本对离岸服务外包绩效的影响研究[M].北京:经济管理出版社,2019:5-34.

[17] 杨敏,王静娴.企业创新空间系统的知识流耦合效应研究[J].华东经济管理,2018,32(3):128-133.

[18] 张培,杨迎.服务创新中多主体参与的知识共创:一个整合的分析框架[J].图书馆工作与研究,2017,39(7):34-40.

[19] OSTROM A L, BITNER M J, BROWN S W, et al. Moving forward and making a difference: research priorities for the science of service[J]. Journal of Service Research, 2010,13(1):4-36.

[20] JIAN Z Q, ZHOU Y L. Corporate social capital, market orientation, organizational learning and service innovation performance: an empirical survey in the pearl river delta of China[J]. Journal of Industrial Engineering and Management, 2015,8(2):303-321.

[21] RUSANEN H, HALINEN A, JAAKKOLA E. Accessing resources for service innovation - the critical role of network relationships[J]. Journal of Service Management, 2014,25(1):2-29.

[22] 徐国军,杨建君,孙庆刚.联结强度、组织学习与知识转移效果[J].科研管理,2018,39(7):97-105.

[23] BOISOT M. Information space: a framework for learning in organizations, institutions and culture[M]. London: Routledge, 1995.

[24] MU J, PENG G, LOVE E. Interfirm network, social capital, and knowledge management flow[J].Journal of Knowledge Management, 2008,12(4):86-100.

[25] AKASAKA F, NEMOTO Y, KIMITA K, et al. Development of a knowledge-based design support system for product-service systems[J]. Computers in Industry, 2012,63(4):309-318.

[26] MOHAGHAR A, JAFARNEJAD A, MOOD M M. A framework to evaluate customer knowledge co-creation capacity for new product development[J]. African Journal of Business Management, 2012,6(21):6401-6414.

[27] THAKUR R, HALE D. Service innovation: a comparative study of US and Indian service firms[J]. Journal of Business Research, 2013,66(8):1108-1123.

[28] GHAEDI M, MADHOUSHI M. Social capital, knowledge management and innovation performance[J]. Entrepreneurship and Small Business, 2018,35(4):579-597.

(责任编辑:胡俊健)