0 引言

差序式领导行为普遍存在于中国本土组织中,其对员工的工作行为、思维方式等方面产生重要影响(刘军,章凯,仲理峰,2009)。差序式领导对待员工并非“雨露均沾”,表现在对员工资源分配与关系疏密上的差异性,如亲近“圈内人”而疏远“圈外人”[1]。因此,当组织存在浓厚的差序氛围时,意味着员工对领导差别性对待的感知更强烈。较强的差序氛围感知使得团队内部成员的互动、交流等变少,易使员工发生认知偏差[1]。此时,组织内部的知识分享行为等也会大打折扣,甚至出现“以牙还牙”现象。即在面对其他员工的知识请求或被要求分享个体知识时,个体选择提供不正确信息或刻意隐瞒正确信息,出现知识破坏行为[2]。然而,目前较少有研究讨论并检验差序氛围感知对员工信息加工、知识交流等的重要影响。差序氛围感知究竟如何影响员工知识破坏行为?该影响是通过什么中介作用机制传递的?该中介作用机制是否存在边界作用条件?这些问题成为组织管理中亟需解决的问题。

值得注意的是,组织知识共享的核心是具有相互学习的团队氛围,这在很大程度上依赖于员工的主动性知识分享行为。研究发现,不公正的差序对待行为降低了员工对领导的信任度,并丧失对组织公平的预期,出现价值观不匹配等低身份认同现象[1]。另外,差序下的圈内与圈外群体分级,使得团队成员凝聚力下降,提高了人际妒忌等消极职场风险。Mische等[3]研究指出,在特定情境中表现出的异质性行为是内部认知与情感结构的反映,其通过认知与情感双渠道共同对员工的知识行为产生影响,也为理解差序氛围感知与知识破坏关系提供了切入视角。因此,本研究将基于社会信息加工理论,考虑到内部人身份认知、职场妒忌在差序氛围感知影响员工知识破坏行为过程中的中介作用,进一步探究差序氛围感知对员工知识破坏行为的中介影响机制。此外,个体知识破坏程度主要取决于个体的消极人格特质[2,4],而员工的恶意归因倾向更容易在消极组织情境中产生,表现为倾向于将他人的行为意图添上敌意色彩[5],进而可能形成更强烈的行为破坏意识。因此,在差序氛围下,本文基于归因理论,进一步提出恶意归因倾向在差序氛围感知与知识破坏关系中起调节作用。

综上,本研究将探讨在社会信息加工理论和归因理论下员工差序氛围感知对知识破坏行为的影响,以期丰富组织差序情境的内在影响与知识破坏的前置因素探究,进一步打开差序氛围感知影响员工知识破坏行为的边界条件“暗箱”。同时,该研究对结合社会信息加工理论与归因理论的应用发展具有重要意义,并为企业优化领导方式与开展知识管理实践提供一定启示。

1 研究述评

在由差序氛围形成的关系文化影响下,组织内部形成与领导关系相关的层级阶梯式圈子[1]。只有关键的少数员工能够接近企业核心资源,导致组织资源分配不平等、员工合作意愿降低,并对个体工作行为产生消极影响[6]。与西方的领导—成员交换关系概念不同,尊卑有别的中国儒家思想塑造了差序式人际互动,圈层关系更突出工作之外领导与员工间的私交程度并在工作中起重要作用(刘军,章凯,仲理峰,2009)。进一步地,差序氛围在本质上反映了组织权力与资源分配的不公性,难以激起员工知识合作与分享意愿,进而对工作绩效等表现出消极影响[6]。刘军等研究发现,组织差异化管理使不受“偏爱”的员工失去个人职业晋升的动力来源,导致其个体需求与组织发展目标规划等不匹配,逐渐降低对角色外工作的付出意愿与组织信任;朱瑜等[7]研究指出,中国 “圈子文化”的差序格局使员工感受到差别性对待,加之个体传统性边界的影响,从而降低组织情感依恋,并通过情感承诺间接影响员工个体的沉默行为;赵梦楚等[8]认为,员工的差序氛围感知越强烈,即使处于高绩效工作情境下,也容易感受到被排斥。

从已有研究差序氛围感知对员工工作行为与态度影响的文献看,缺乏从员工主动出击、采取反制措施以应对组织差序管理的探究。尤其是在强调知识资源共享的组织环境中,员工知识交流闭塞会阻碍组织知识资源效益的最大化发挥[9]。例如Haldin等[10]研究指出,由于知识资源的稀缺性与组织环境的不确定性,员工知识共享水平难以达到最优区间,往往选择通过隐瞒知识来保持自身优势地位;Serenko等[4]研究发现,与知识隐藏等其它反知识工作行为不同,知识破坏行为在一开始就明确表现出蓄意破坏倾向,是在消极组织情境下对受到不公正待遇而采取的计划性破坏行为。已有研究对知识破坏行为的前因探究较少,主要基于员工自恋、马基雅维利主义人格、目标等个体视角,即从反知识分享角度研究个体特征[4,11]。研究表明,差序式领导容易引起员工消极的知识行为等工作表现[6],而知识破坏作为反向知识生产行为的一种,是否会受到差序式领导行为的影响,上述研究还未给出解释。

关于差序氛围对员工工作行为的内在影响机制,已有研究大多从社会交换理论或社会认知理论的单一视角揭示个体认知或情感在其中发挥的效用,而忽视员工通过外部情境信息加工进而对认知与情感渠道产生的双向驱动作用[1,7,12]。Serenko[2] 研究指出,知识破坏作为一种极端反生产与不道德的工作场所行为,体现了知识破坏者在组织认知上的不满与情感报复性。因此,有必要在探讨差序氛围感知与知识破坏行为关系的过程中,同时考虑与检验员工内部人身份认知与职场妒忌两条中介路径。另外,Thomas等[5]研究发现,恶意归因在消极情境中的作用更显著,具有较高恶意归因倾向的员工在遭遇挫折后会产生更强的负面心理感知;Anderson等[13]的研究也证明具有恶意归因倾向的员工习惯于将受到的不公平行为视为对自己的敌意、不友好行为,导致员工对组织的怨恨大于其认可与忠诚程度,并伴有较强的报复动机。具体到差序组织情境,高恶意归因心理的员工是否将差别待遇的消极认知与情绪转嫁到日常工作行为上,进而加剧差序氛围感知对知识破坏行为的影响?现有研究尚未作出有效解答。

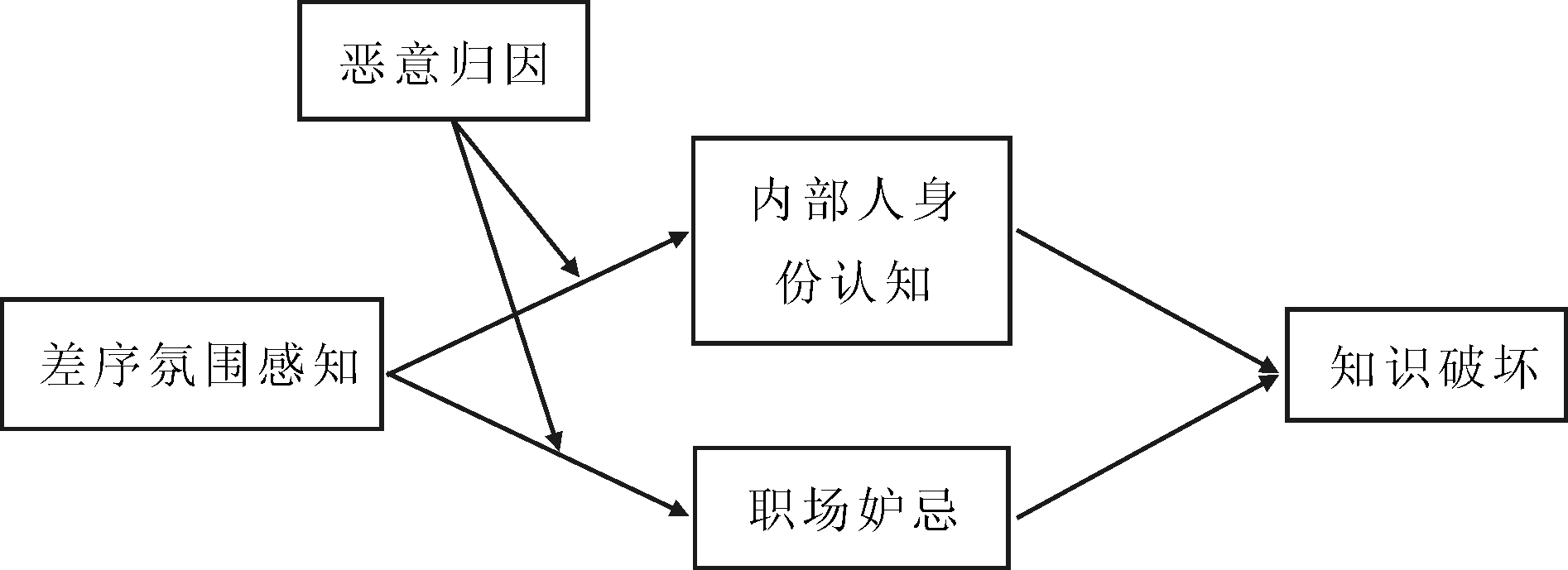

综上,本研究尝试构建差序氛围感知影响员工知识破坏行为的一个被调节的双中介模型。具体地,一方面,为完善差序氛围感知通过多重中介影响员工破坏性工作行为研究的不足,将分别探析内部人身份认知与职场妒忌作为个体重要的认知及情感单元,在差序氛围感知与员工知识破坏行为之间所起的双重中介作用;另一方面,针对不同心理情境距离调节员工知识破坏行为研究的缺乏,将进一步检验恶意归因心理在差序氛围感知与知识破坏行为关系中发挥的边界调节作用。

2 理论分析与研究假设

2.1 差序氛围感知对知识破坏行为的影响

差序管理方式体现了传统文化中的“仁义礼”与“亲疏远近”思想。其中,“差”反映了组织中对员工的区别对待、偏私等行为,“序”代表了权威领导下尊卑有序的关系氛围。Gagne等[14]研究指出,员工认知的工作需求与自主性不足是抑制内部成员知识分享行为的主要诱因。因此,领导行为方式、组织情境等作为员工信息加工的重要来源,引导其在不同特定情境下作出相应工作表现。差序氛围情境造成员工自我需求得不到满足并进行负向信息加工,对其知识行为产生负面影响。并且,随着组织差序氛围引致的圈层现象不断分化,团队成员间形成相互挤兑、排他等消极心理[1]。当面对他人的知识请求时,受制于“见不得别人好”等负向差序信息加工结果的影响,组织内的知识信息交流受阻。同时,在差序环境下领导选择性的资源分配方式给员工形成一种示范效应,并对知识共享行为产生效仿心理,即有选择地输出部分知识[15]。

具体来说,一方面,在差序氛围中,圈内员工为避免同事上位、导致自身失去领导的特殊照顾,会将知识破坏行为作为应对身份地位威胁的“利器”。同时,圈外员工为降低竞争的不确定性风险,避免自身工作被取代甚至超越,往往选择忽视、淡化与同事间关系,将他人的知识请求视作竞争风险,进而选择向他人提供破坏性知识信息;另一方面,领导的差别对待行为会形成不公平的组织情境,使受到差别对待的员工表现出较强愤怒与压抑感[16]。因此,差序氛围感知会进一步诱发员工在信息加工认知过程中产生不良的心理应激反应,导致员工降低向组织提供知识分享等形式的价值贡献意愿。同时,其在差序情境信息加工过程中会产生更强烈的破坏性敌对心理,从而表现出对其他员工的知识破坏行为,以平衡信息加工过程中的认知与心理失调。因此,较高的员工差序氛围感知会诱发其知识破坏行为。据此,本研究提出如下研究假设:

H1:差序氛围感知正向影响员工知识破坏行为。

2.2 内部人身份认知的中介作用

组织差序氛围显著影响领导成员关系质量,如差序领导者的差别对待方式会使员工感到自身被组织边缘化。对圈内员工来说,在较强的差序氛围感知下,员工具有较强危机意识,会担心在不确定性风险下被领导 “重新洗牌”,随时面临淘汰出局的风险(刘军,章凯,仲理峰,2009)。此时,员工将逐渐淡化对组织的主观承诺或责任感知,更多关注自身地位的稳固性,在自我身份概念认知中难以将个体内化为组织的一部分,降低了内部人身份认知意愿[17]。而圈外员工因受到领导的关怀程度更低,甚至感受不到领导的支持与认同。因此,当组织形成高差序情境时,领导差别对待的行为易使员工感到被孤立,获得的组织支持也受到限制[6]。在此情境氛围下员工并不觉得自己是属于组织的内部人。也就是说,差序氛围下的员工会构建较低的“内部人”角色概念,从而表现出较低水平的内部人身份认知。

进一步,社会信息加工理论表明,认知处理模式受个体控制,依赖于认知主体对复杂信息的加工与分析过程,其包括个人逻辑推理、接受外部刺激、进行认知判断,从而作出个体行为反应[18]。在差序氛围感知下,员工缺少为组织贡献的观念意识,形成较低的内部人身份认知,强调个人利己主义,产生较弱的亲组织心理,难以将组织利益与个人得失紧密结合起来[19],降低员工对角色外工作的积极主动性,并助长消极的工作行为表现。此时,在面对他人的知识请求时,内部人身份认知较低的员工会倾向于表现出较低的知识分享意愿,而较低的组织认同与归属感使其更多地考虑自身利益得失[20],认为分享知识信息意味着是牺牲个人利益为组织创造利益价值。在此情境下,员工偏向于作出保护自身利益而损害组织利益的虚假知识行为。因此,内部人身份认知有可能是员工差序氛围感知与知识破坏关系中的一个重要中介变量。据此,本研究提出如下假设:

H2:内部人身份认知在差序氛围感知与知识破坏之间存在中介作用。

2.3 职场妒忌的中介作用

差序氛围是领导者使用异样眼光、差别化对待员工的一种不公平组织情境,同时也成为员工判断自身在组织中相对地位的身份认知“晴雨表”。少数受上级领导赏识的员工(圈内人)能够便利地享受工作资源,倚仗与领导的亲密关系位于权力资源的上层。而对于远离领导的圈外人来说,差别对待的方式使其产生被忽视与冷漠对待的心理体验[1],导致圈外员工易产生妒忌心理,从而造成圈外人对圈内人产生敌意、怨恨等不愉快的消极情感,妒忌圈内人拥有自己想被赋予但缺少的差别待遇。此外,作为处于同一圈层的员工也存在错位竞争现象,如受宠的圈内员工之间同样具有妒忌心理。因此,差序情境信息会刺激员工感到自身被差别对待,特别是当处于资源损耗状态时,不仅期望得到上级领导的特殊照顾,而且希望其他个体尽快“失宠”而不再受到差序待遇,即形成相互妒忌的敌对心理[21]。

同样地,职场妒忌会对员工的知识破坏行为造成影响。差序氛围感知促使员工妒忌心理增强,转而聚焦投机主义、注重交易成本等。具体来说,妒忌行为动机是为了获取妒忌物,如职位、薪酬绩效等组织核心资源,从而采取可行性竞争行为,通过获取组织内部有利地位,寻求一定优势,以得到领导赏识机会[22]。知识储备作为体现个体能力差异的重要指标,是获得领导青睐的关键考量标准。因此,对于圈外员工,在面对他人的知识请求时,为了形成知识竞争力优势,实现从圈外向圈内层级的跃迁,会选择故意向他人提供错误、虚假等破坏性知识[23]。同时,在差序情境信息处理过程中,圈内员工会形成较高敌意情绪倾向[24],具备较强防备心理,为巩固已有身份地位优势,不仅对圈外员工隐藏独有的个体知识技能,而且与圈内也会渐失互惠关系,进而降低知识信息供给质量与交流意愿[25]。因此,差序氛围下的员工更易产生不公平感、怨恨等妒忌心理,形成职场妒忌等负面情绪化表现[26]。面对知识分享请求,高妒忌心理会促使个体选择对知识信息实施破坏行为,以削弱组织中竞争者的优势[27]。据此,本文提出如下研究假设:

H3:职场妒忌在差序氛围感知与知识破坏之间存在中介作用。

2.4 恶意归因倾向的调节作用

归因理论表明,具有高恶意归因倾向的员工在面对外部环境时表现出的行为或意图充满敌意认知[6]。在这部分员工看来,差序氛围下的差序管理行为是组织对他们的一种排挤与不信任表现。因此,高恶意归因倾向的员工基于“以其人之道还治其人之身”准则,会将领导的差序行为归为组织过错,产生对组织施以“报复”的归因心理,而不会将自身看作组织的一份子或为组织考虑。也就是说,在面对领导差别化管理方式时,恶意归因会加剧员工的排斥心理感知[28],使其感受不到组织在工作上的支持与认可,形成低水平的内部人身份认知。反之,具有低恶意归因倾向的员工不会将区别性对待行为过多地恶意归因于他人,而是较为理性地看待差序行为,注重从自身寻找内在原因。为了获得领导关照,后者会在工作中投入更多时间与精力,在一定程度上选择默认组织的差序管理行为,保持对组织的认可。

职场妒忌作为消极的情绪表达,跟恶意归因心理有着密切联系[29]。高差序氛围意味着员工之间存在严重的分级圈层现象,对员工实施差异化资源分配、绩效奖惩等差序管理,进而形成消极的人际关系氛围。员工的信息加工过程在很大程度上会受到组织特定情境的影响,即组织差序氛围浓厚会使其产生强烈的妒忌与憎恨心理。此时,基于归因理论,具有较高恶意归因倾向的员工易进行外部归因,将领导的差序行为归结为组织的冷落与孤立,更容易引发消极的职场妒忌心理[30]。相反,低恶意归因倾向的员工对他人行为与意图有着较积极的解读,认为领导是完全依照个体能力、工作表现等决定资源分配。因此,员工更关注自身能力建设,并与组织成员保持较好的人际互动关系以提升自身软实力,在人际交往中更少地掺杂个人妒忌等不良情绪。

因此,员工的恶意归因倾向越强,差序氛围感知与内部人身份认知的负向关系、与职场妒忌行为的正向关系就越显著。当个体恶意归因倾向较弱时,虽然处于差序的组织氛围中,但是拥有较理智的认知与情绪,更多地从自身寻求突破困境的方法,而不是将不公平感归结于同事、组织等外部因素来规避被领导边缘化的风险。因此,差序氛围感知对职场妒忌、内部人身份认知的影响较小。综上所述,本研究提出如下假设:

H4a:恶意归因倾向正向调节员工差序氛围感知与内部人身份认知关系,即恶意归因倾向越强烈,差序氛围感知与内部人身份认知的负相关性越显著;

H4b:恶意归因倾向正向调节员工差序氛围感知与职场妒忌关系,即恶意归因倾向越强烈,差序氛围感知与职场妒忌的正相关性越显著。

进一步,已有研究表明,员工的“信息—加工—行为”反应链受个体特质影响[31]。因此,员工对事件信息的认知与情感加工存在不同,进而表现出不同行为。具体来说,当员工的恶意归因倾向较强烈时,易将组织差序氛围下的不公平资源配置机制归因于领导与其他同事等外部环境问题,导致员工对组织与企业团队中的其他成员心怀芥蒂。此时,由差序氛围感知带来的负面影响在组织中蔓延,导致组织内的人际关系变得不和谐,员工之间出现相互猜忌等职场妒忌现象,降低互帮互助的工作向心力(赵莉等,2018)。同时,这些消极因素会扭曲员工心态,逐渐失去对组织的依赖与信任,降低其内部人身份认知[17]。换而言之,一方面,高恶意归因倾向会降低员工的内部人身份认知,促使其以损害组织利益的知识破坏性工作方式对领导的差序式管理予以回应,以及向其他同事转移自身受到的不公平差序化对待;另一方面,差序氛围感知借助情感因素驱动行为产生。领导的偏私管理行为易激发员工恶意归因动机,为发泄内心的愤慨等不满情绪,个体会对周围环境产生较强侵略性,有针对性地向他人提供破坏性知识信息,产生破坏性知识行为[4],以满足报复的恶意归因心理。

值得注意的是,差序式领导在资源分配过程中不能做到公平公正与客观,此时员工是否采取不利于组织的工作行为主要取决于个体归因特征差异及其信息处理方式[32]。具有低恶意归因倾向的员工在归因处理过程中往往看到的是自身缺陷与不足,认为自身因素是导致领导差序对待行为的原因[33]。为了改变现有的边缘化处境、获得领导赏识与认可,会更加踊跃地投入工作与提升工作能力,并表现出较强的组织归属感。另外,当员工的恶意归因倾向较弱时,即使处在差序组织氛围中,通常也不会将他人的行为举动视作一种侵犯行为,而是通过积极的信息加工,较好地转移消极情境的负面影响,进而在情感上降低妒忌心理的干扰。同时,从认知角度看,低恶意归因倾向的个体更易被差序不公平行为的自我激励所影响,即为了提高身份地位优势,将更多的关注力放在如何提高组织认可度与积极评价上,在较高的内部人身份认知下将组织利益视为个人利益[34],在知识分享中更多考虑组织利益得失,而较少受差序行为的消极影响,较少产生知识破坏行为。从情感角度看,低恶意归因倾向的员工能保持一定理性,较好地调节差序氛围感知下的妒忌等不良情绪。并且,低恶意归因倾向的个体更期望在人际交往过程中给对方留下较好印象以及获得其他同事的工作支持[35]。妒忌心理易滋生更多嫌隙,阻碍彼此之间和谐互惠关系发展。因此,低恶意归因倾向的员工在人际知识信息交流中易产生较弱的职场妒忌心理,进一步缓解差序氛围感知对知识交流行为的消极影响。

综上,对于低恶意归因倾向的员工,差序氛围感知对知识破坏行为的影响效应较少通过内部人身份认知与职场妒忌传导,即差序氛围感知对员工知识破坏行为的影响增量变小;而对于高恶意归因倾向的员工来说,差序氛围感知对知识破坏的影响效应更多通过内部人身份认知与职场妒忌传导,即差序氛围感知对员工知识破坏行为的影响增量变大。因此,本文提出如下假设:

H5a:员工的恶意归因倾向显著调节内部人身份认知在差序氛围感知与知识破坏关系间的中介作用,即员工的恶意归因倾向越强烈,差序氛围感知通过内部人身份认知影响知识破坏行为的作用越显著,反之则越弱;

H5b:员工的恶意归因倾向显著调节职场妒忌在差序氛围感知与知识破坏关系间的中介作用,即员工的恶意归因倾向越强烈,差序氛围感知通过职场妒忌引发知识破坏行为的现象越显著,反之则越弱。

本研究理论模型见图1所示。

3 研究设计

3.1 样本与数据

由于科技创新型企业的知识交流密度较高,因此本次研究调查了分布在上海、浙江、福建地区的12家科技创新型企业。鉴于职场妒忌、恶意归因、知识破坏变量的隐蔽性与敏感性,以及它们都属于心理感知变量,根据已有相关研究,采用自我评价的测量方式更准确[4,29,36]。既有研究结果也表明,通过自我评价形式测量差序氛围感知与反向知识行为具有较高信效度[1,4]。为了避免数据收集中的共同方法偏差问题,通过两个时间段的员工自评方式收集调研数据。

具体来说:第一,由于本研究对象需要具备日常知识交流密度较高,因此选取研发技术类与运营设计类企业作为研究样本。根据企业人力资源管理部门提供的技术研发类等知识密集型部门人员名单,要求员工工作时间至少有半年以上,并对配对问卷进行编码,共筛选出821位员工进行问卷调研;第二,在问卷发放前对相关专业术语进行解释,说明本次研究仅用作学术研究,不会对参与者的个人绩效考核等造成影响。调研时间共分为两个时间段,第一阶段为2020年4月-7月,共发放问卷821份,收集被调者的基本信息,主要调查员工自评的差序氛围感知、恶意归因、内部人身份认知和职场妒忌,回收有效员工问卷765份,有效问卷回收率为93.179%;第二阶段,在间隔2个月后通过邮件等形式发放问卷,测量知识破坏测量题项。剔除空白、不完整等无效问卷后,共收到有效问卷699份,有效问卷回收率为85.140%。

本次调研中,男性占55.9%,女性占44.1%;受教育程度方面,高中及以下占3.4%,大专占7%,本科占57.4%,硕士及以上占32.2%;员工平均工作年限达2.91年,1年及以下占7.200%,1~3年占34.2%,3~5年占28.3%,5~10年占20.9%,10年及以上占9.4%;员工平均年龄为33.12,标准差为8.541;在工作类型方面,研发技术类占63.21%,管理行政类占12.32%,运营设计类占14.34%,市场销售类占10.13%。

3.2 变量测量

本研究采用的测量工具均使用成熟量表。所有量表采用李克特五点评分法评价(1表示“完全不同意”,5表示“完全同意”)。

(1)差序氛围感知。本文主要采用刘贞妤[37]开发的三维量表测量,典型题项包括“我感到主管对下属的待遇差别很大”等11个题项。其内部一致性系数为0.959。

(2)内部人身份认知。主要采用 Stamper & Masterson[39]开发的6道题项量表,典型题项包括“我能强烈感知到自己是组织的一员”等。其内部一致性系数为0.919。

(3)职场妒忌。主要采用Schaubroeck & Lam[29]开发的4道题项量表,示例题项如“看到某个同事很容易就成功了,我感到很失落和沮丧” 。其内部一致性系数为0.947。

(4)知识破坏。主要采用Serenko & Choo[4]开发的4道题项量表,典型题项如“在工作中遇到请求帮助时,我可能会故意向他提供错误的信息、意见、文件或建议,从而破坏别人的工作”。其内部一致性系数为0.884。

(5)恶意归因倾向。主要采用Adams等[36]开发的量表,共6道题项,代表性题项为“我时常质疑他人动机,不信任别人”。其内部一致性系数为0.939。

(6)控制变量。首先,参考以往研究设计[1,7],选取性别、年龄、教育程度与工作年限作为控制变量;其次,控制工作类别因素影响,工作类别分为研发技术类、管理行政类、运营策划类、市场销售类。对性别进行虚拟变量处理,男性为0,女性为1;学历分为4个等级,其中,1代表“高中及以下”,2代表“大专”,3代表“本科”,4代表“研究生及以上”;工作年限分为5个等级,其中,1代表“1年以下”,2代表“1~3年”,3代表“4~5年”,4代表“6~10年”,5代表“10年以上”。

4 数据分析结果

4.1 区分效度与验证性因子分析

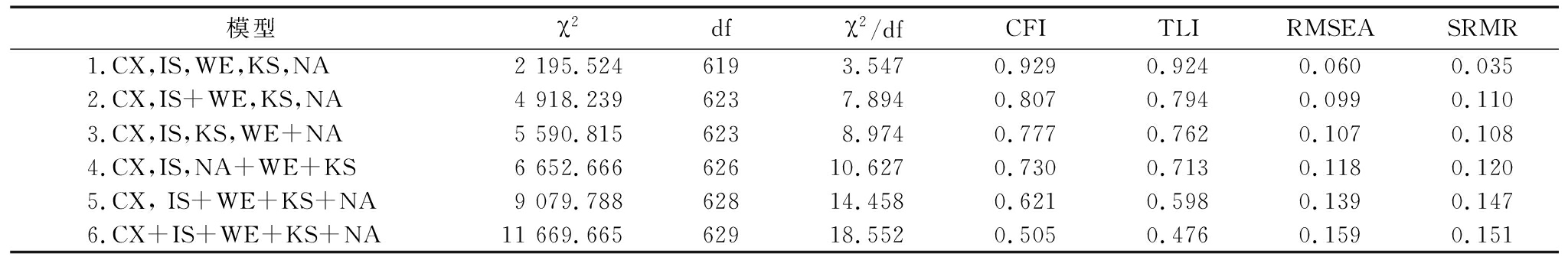

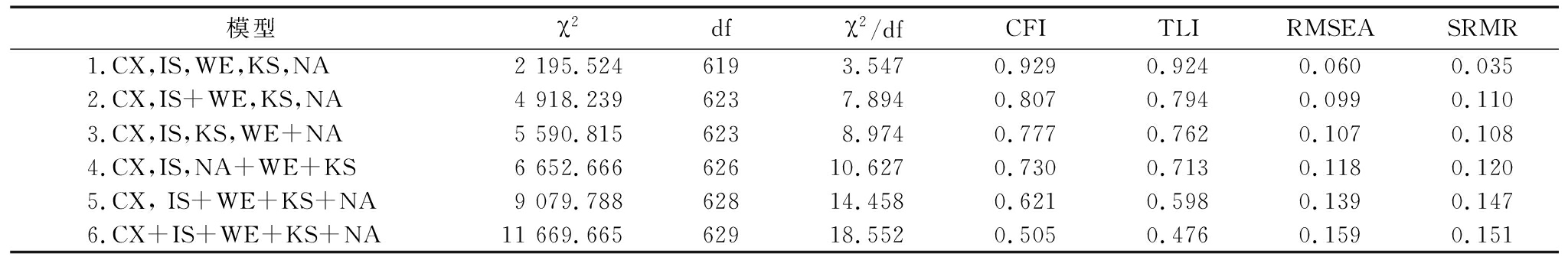

通过验证性因子分析,检验差序氛围感知(CX)、内部人身份认知(IS)、职场妒忌(WE)、知识破坏(KS)与恶意归因(NA)变量间的区分效度。分析结果见表1 ,可以发现,五因子模型的拟合优度(χ2=2 195.524, df=619, χ2/df=3.547,CFI=0.929, TLI=0.924, RMSEA=0.060, SRMR=0.035)均优于其它备选模型且拟合指标在可接受范围内,表明5个变量之间相互独立且区分效度好。

表1 验证性因子分析结果

Tab.1 Confirmatory factor analysis

模型χ2dfχ2/dfCFITLIRMSEASRMR1.CX,IS,WE,KS,NA2 195.5246193.5470.9290.9240.0600.0352.CX,IS+WE,KS,NA4 918.2396237.8940.8070.7940.0990.1103.CX,IS,KS,WE+NA5 590.8156238.9740.7770.7620.1070.1084.CX,IS,NA+WE+KS6 652.66662610.6270.7300.7130.1180.1205.CX, IS+WE+KS+NA9 079.78862814.4580.6210.5980.1390.1476.CX+IS+WE+KS+NA11 669.66562918.5520.5050.4760.1590.151

注:其中,CX代表差序氛围感知,IS代表内部人身份认知,WE代表职场妒忌,KS代表知识破坏,NA代表恶意归因

4.2 共同方法偏差

为避免同源方差问题,采用Harman 单因素方法进行检验。将所有变量进行未旋转探索性因子分析后,结果显示,第一个特征根大于1的主成分变异解释量为35.679%,小于40%,且未占到总变异解释量的50%,说明不存在由单一因素解释所有变异的情况。

4.3 描述性统计分析

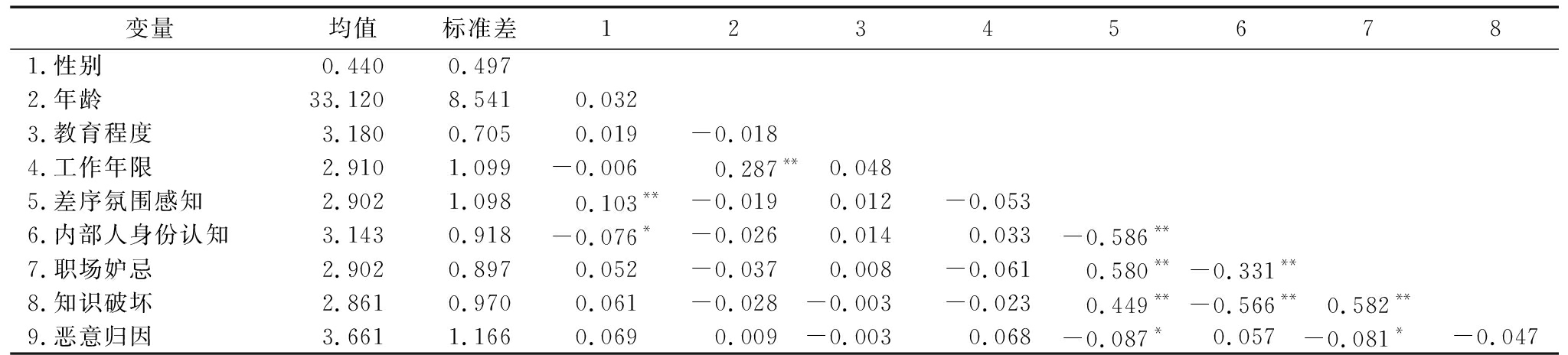

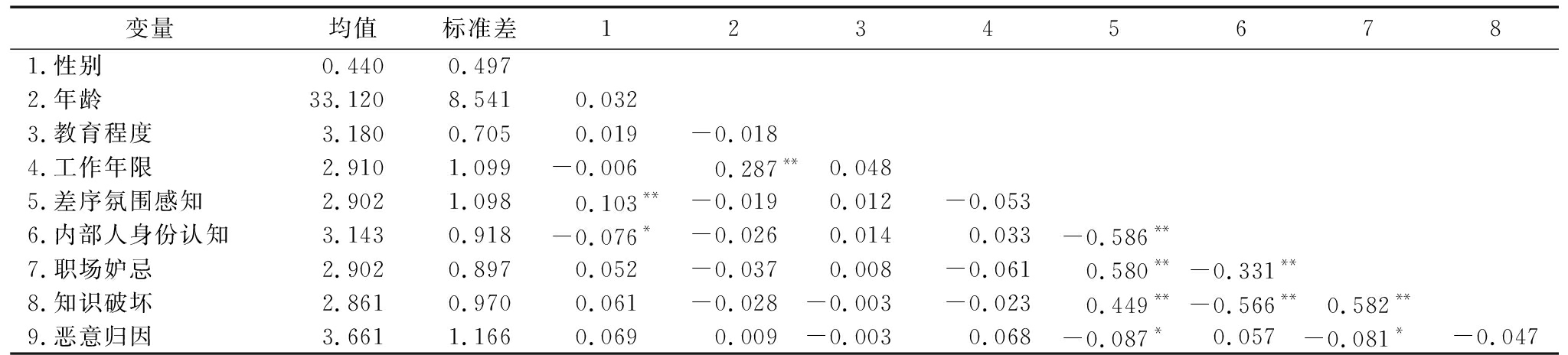

变量描述性统计分析结果如表2所示。可以看出,差序氛围感知与职场妒忌(r=0.580,p<0.010)、知识破坏(r=0.449,p<0.010)均显著正相关,与内部人身份认知(r=-0.586,p<0.010)显著负相关,内部人身份认知与知识破坏(r=-0.566,p<0.010)显著负相关、职场妒忌与知识破坏(r=0.582,p<0.010)显著正相关。同时,本文对各变量间的方差膨胀因子VIF进行检验,其值在1.005~2.056之间,未超过3,说明发生多重共线性的可能性较小。

表2 变量均值、标准差与相关系数

Tab.2 Mean value, standard deviation and correlation coefficient of variables

变量均值标准差123456781.性别0.4400.4972.年龄33.1208.5410.0323.教育程度3.1800.7050.019-0.0184.工作年限2.9101.099-0.0060.287**0.0485.差序氛围感知2.9021.0980.103**-0.0190.012-0.0536.内部人身份认知3.1430.918-0.076*-0.0260.0140.033-0.586**7.职场妒忌2.9020.8970.052-0.0370.008-0.0610.580**-0.331**8.知识破坏2.8610.9700.061-0.028-0.003-0.0230.449**-0.566**0.582**9.恶意归因3.6611.1660.0690.009-0.0030.068-0.087*0.057-0.081*-0.047

注:N=699;*代表p<0.050,**代表p<0.010,***代表p<0.001

4.4 假设检验

4.4.1 中介模型检验

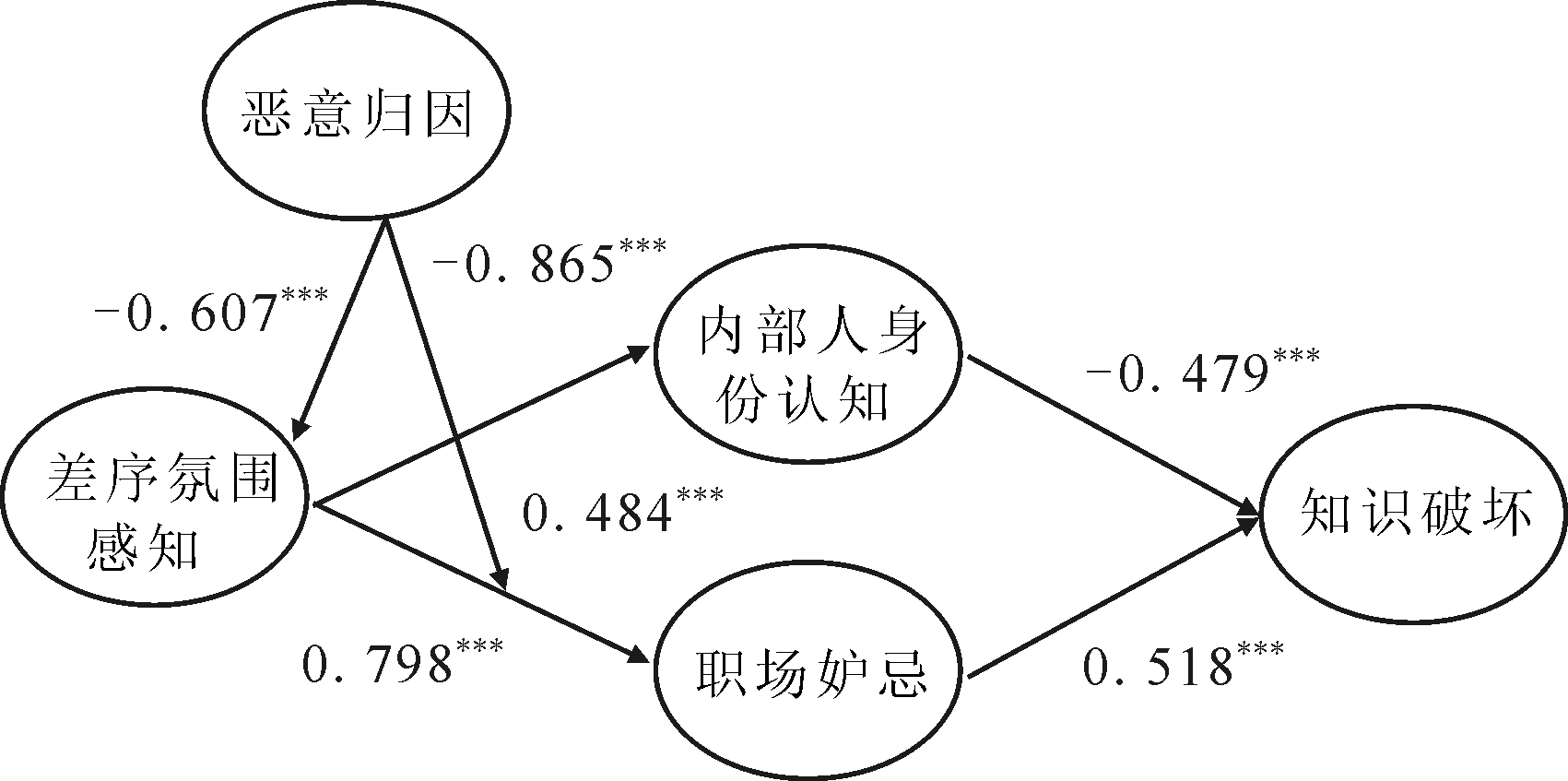

模型运行结果如图1所示。鉴于研究模型中存在双中介路径,采用结构方程模型(SEM)可以有效控制测量误差的影响,且通过构建替代模型与嵌套模型进行比较,可以寻找出最优模型。具体地,在理论模型(完全中介模型)基础上增加一条从差序氛围感知到知识破坏的直接作用路径,形成嵌套模型。模型比较结果显示:理论模型(χ2=2346.845, df=660, χ2/df=3.552,CFI=0.925, TLI=0.920, RMSEA=0.061, SRMR=0.051)与嵌套模型(χ2=2345.296, df=659, χ2/df=3.558,CFI=0.926, TLI=0.921, RMSEA=0.060, SRMR=0.050)的拟合指标都较好。进一步, 参考Anderson等的方法,检验二者的卡方变化是否显著(1988)。结果表明,理论模型与嵌套模型相比,卡方值变化不显著Δχ2(1)=1.549,p>0.05,说明增加直接路径不能改善模型拟合度。

采用替代模型,即构建差序氛围感知、内部人身份认知、职场妒忌与恶意归因直接影响员工知识破坏行为的模型。模型结果显示,替代模型(χ2=2504.095, df=656,χ2/df=3.817,CFI=0.918, TLI=0.912, RMSEA=0.064, SRMR=0.061)也具有良好拟合度,但各项拟合指标不及理论模型。按照Vrieze推荐的方法(Vrieze等,2012),在比较非嵌套模型的优劣时, 选用BIC指标进行比较,在ΔBIC>10 的条件下, BIC小的模型更优。研究结果显示,理论模型的 BIC 值为13 454.236,替代模型的 BIC 值为18 645.843,表明理论模型比替代模型更优。

综上所述,理论模型比其它两个模型更好地反映了变量关系。在控制了统计学变量后,差序氛围感知显著负向影响内部人身份认知(β=-0.865,p<0.001),显著正向影响职场妒忌(β=0.798,p<0.001),内部人身份认知显著负向影响知识破坏行为(β=-0.479, p<0.001),职场妒忌显著正向影响知识破坏行为(β=0.518, p<0.001)。内部人身份认知(β=0.268, p<0.001)、职场妒忌(β=0.270, p<0.001)在差序氛围感知与知识破坏行为之间的中介效应显著,且 Bootstrap=5 000的95%置信区间均不包含0,分别为(LLCI=0.219,ULCI=0.318)和(LLCI= 0.217 ,ULCI=0.322),表明内部人身份认知、 职场妒忌在差序氛围感知与知识破坏行为之间起中介作用, 因此假设H2和H3得到支持。差序氛围感知对知识破坏行为的总影响效应显著 (β=0.538, p<0.010),并且 Bootstrap=5 000 的95%置信区间不包含0,为(LLCI=0.481, ULCI=0.594),表明差序氛围感知对员工知识破坏行为具有显著正向影响,假设H1得到支持。

4.4.2 调节模型检验

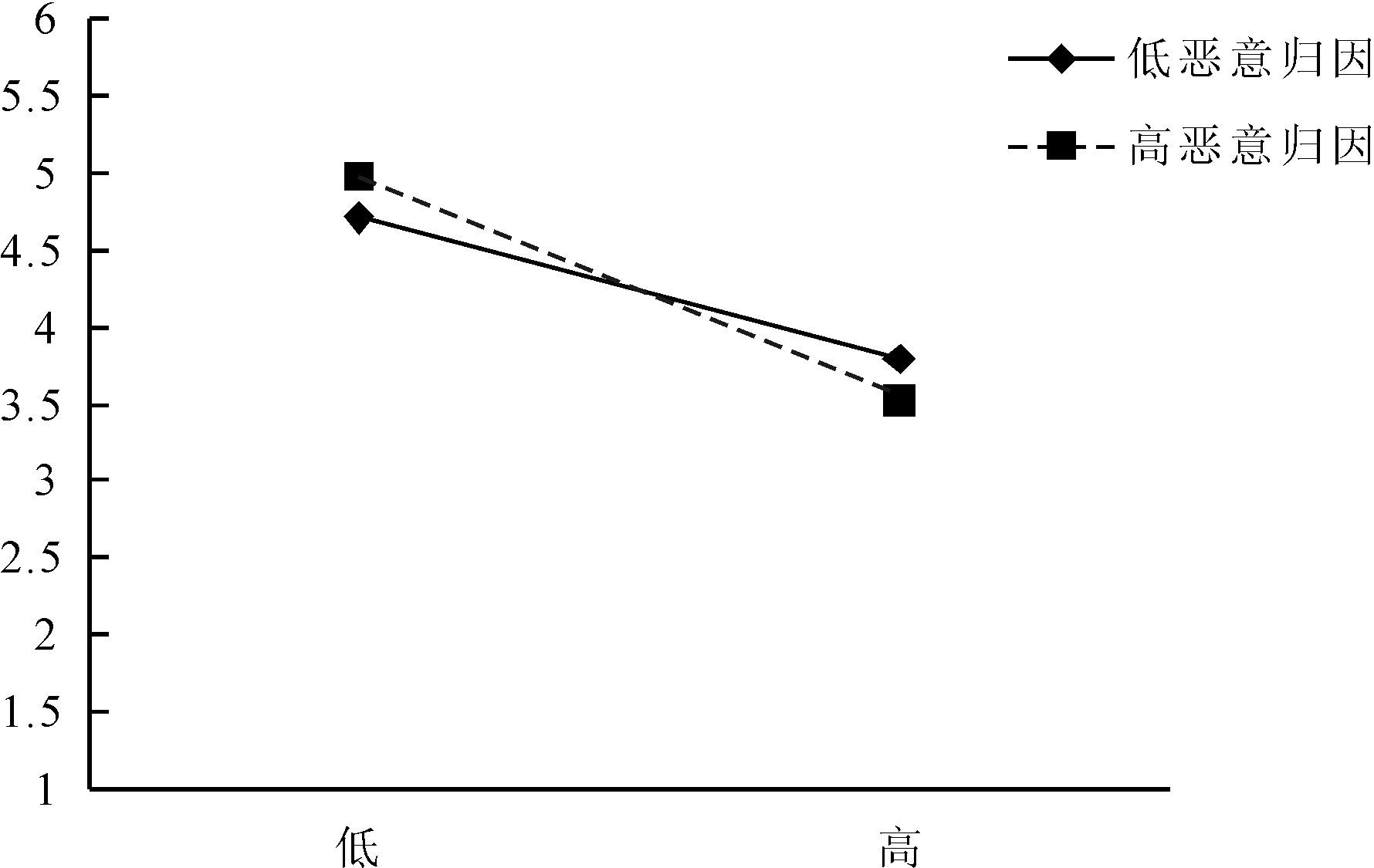

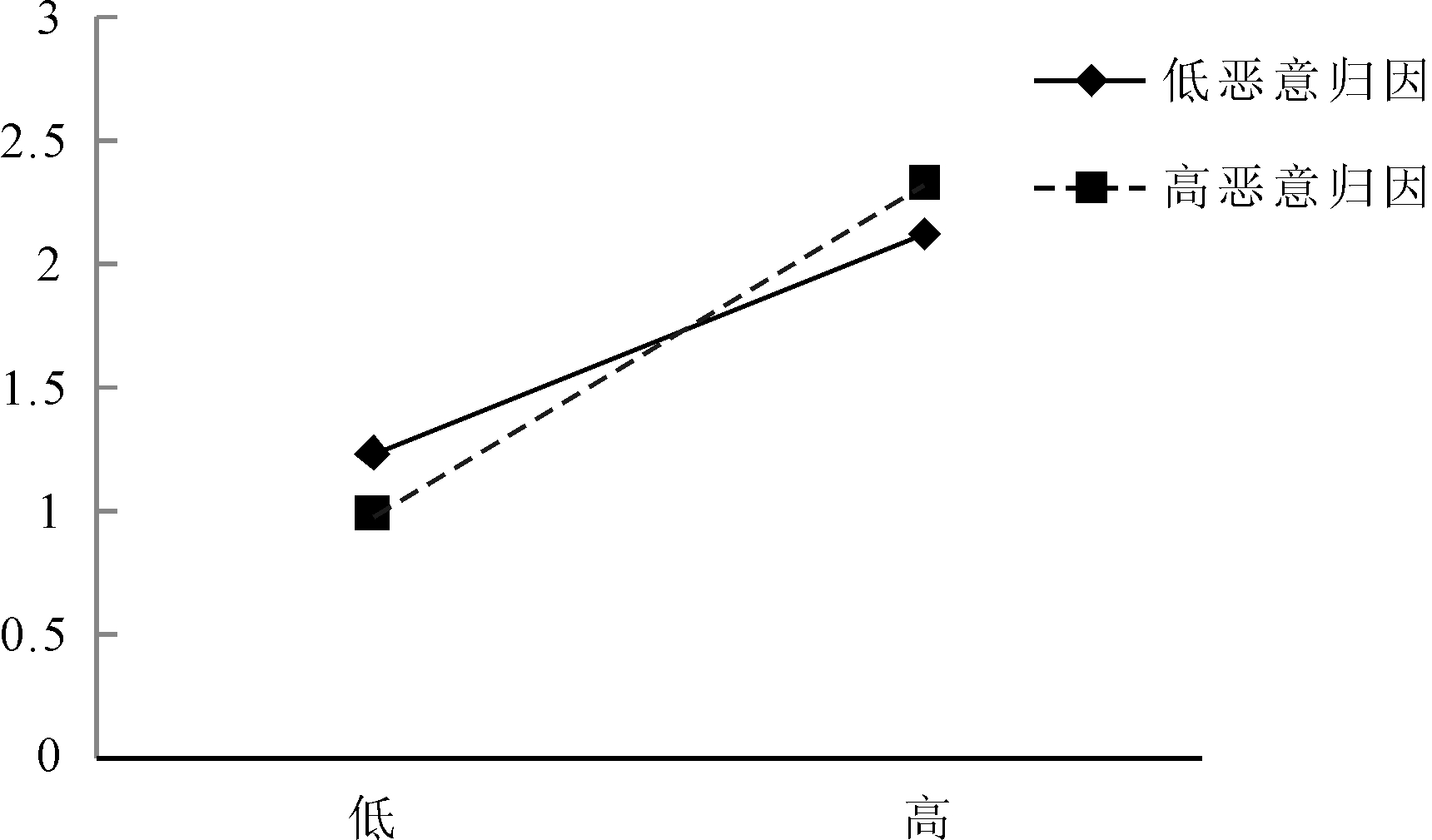

恶意归因调节效应如图3、4所示。为检验恶意归因的调节作用,采用潜调节结构模型法 (Latent Moderated Structural Equations, LMS)。研究表明,该方法能够有效控制测量误差,对模型结果的估计更加准确(方杰等,2018)。模型运行结果显示,差序氛围感知与恶意归因的交互项对内部人身份认知具有显著负向影响(β=-0.607, p<0.001),对职场妒忌(β=0.484, p<0.001)具有显著正向影响。由此,研究假设H4a、H4b都得到验证。由图3可以看出,相对于低恶意归因员工,差序氛围感知对高恶意归因员工内部人身份认知的负向影响更显著,对职场妒忌的正向影响也显著,进一步支持了研究假设H4a、H4b。

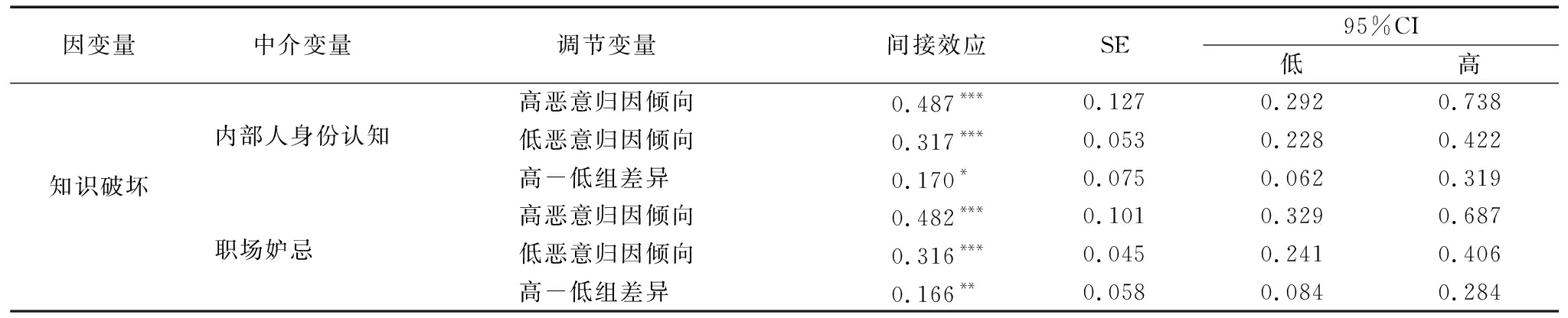

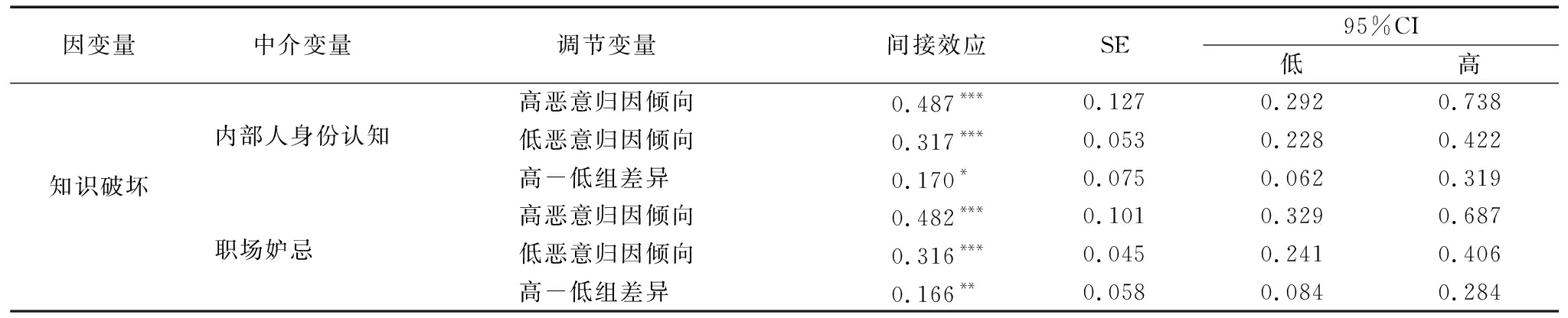

最后,研究按照Preacher等提出的方法检验被调节的中介效应,结果如表3所示。Bootstrap抽样5 000次的结果表明,差序氛围感知通过内部人身份认知对员工知识破坏行为的间接效应在高恶意归因组别的效应值(β=0.487, 95%CI=[0.292, 0.738])高于低外向性组(β=0.317, 95%CI=[0.228, 0.422]),并且分组差异显著(Δ=0.170, 95%CI=[0.062, 0.319])。因此,假设H5a得到验证。同理,差序氛围感知通过职场妒忌对员工知识破坏行为的间接效应在高恶意归因组别的效应值(β=0.482, 95%CI=[0.329, 0.687])高于低外向性组(β=0.316, 95%CI=[0.241, 0.406]),并且高、低分组间的差异也显著(Δ=0.166, 95%CI=[0.084, 0.284])。因此,假设H5b得到验证。

5 结论与讨论

5.1 研究结论

基于社会信息加工理论与恶意归因理论,通过构建差序氛围感知对知识破坏的双中介模型,实证检验其影响机制与边界条件。研究结果发现,差序氛围感知正向影响员工知识破坏行为;内部人身份认知、职场妒忌中介差序氛围感知与员工知识破坏行为间关系;进一步,员工的恶意归因负向调节差序氛围感知与知识破坏行为间关系,正向调节差序氛围感知与知识破坏行为间关系。同时,恶意归因还调节差序氛围感知通过内部人身份认知与职场妒忌对员工知识破坏行为的间接影响。

5.2 理论意义

(1)从领导层面丰富了现阶段对于知识破坏前置因素的研究。知识破坏行为作为一种消极的工作表现,当前对其影响因素的探究尚处于起步阶段。尽管有学者尝试从个体性格特征因素等角度探讨知识破坏行为的前因,然而研究十分有限[5]。差序氛围作为中国组织文化的一种典型代表,越来越引起学者们关注,虽有一些重要发现,但对个体层面知识行为表现的影响机制尚未厘清[2]。因此,本研究在中国情境下实证检验差序氛围感知对员工知识破坏行为的正向影响。浓厚的差序氛围会导致员工在信息加工过程中产生偏差,使得员工在工作过程中的知识交流处于敌对状态,严重阻碍组织内部知识资源共享与知识创新。因此,本文是对知识破坏前因研究的有益补充与拓展。

(2)进一步挖掘了差序氛围感知的内部作用机制。已有研究对组织差序氛围缺乏整合性的理论分析框架,呈现出单一、零散的特点。因此,有必要从不同理论视角探究差序氛围感知的作用机制。值得注意的是,关于差序氛围对员工反生产性工作行为的影响研究不足,较多关注差序氛围对积极工作行为的负向作用[2,7]。因此,本文基于社会信息加工理论视角,构建差序氛围感知通过内部人身份认知与职场妒忌影响员工知识破坏行为的双中介模型。从认知上,具有差序氛围感知的员工对差序领导管理易产生负面解读,难以认同与内化领导价值观,而低水平的内部身份认知会抑制其积极的知识行为;从情感上,领导偏私管理会使员工产生更多的嫉妒等负面心理,进而难以主动共享知识信息。研究不仅进一步丰富了差序氛围的理论研究视角,同时,打开了差序氛围感知从认知与情感双渠道影响员工知识破坏行为的“黑箱”。

表3 被调节的中介效应路径分析结果

Tab.3 Analysis results of the moderated mediation path

因变量中介变量 调节变量 间接效应SE95%CI低高知识破坏内部人身份认知高恶意归因倾向0.487***0.1270.2920.738低恶意归因倾向0.317***0.0530.2280.422高-低组差异0.170*0.0750.0620.319职场妒忌高恶意归因倾向0.482***0.1010.3290.687低恶意归因倾向0.316***0.0450.2410.406高-低组差异0.166**0.0580.0840.284

(3)从恶意归因理论视角,进一步厘清了差序氛围感知影响知识破坏的边界条件。Gagnon等(2017)认为,个体恶意归因倾向的差异导致其对个体行为的影响也不同。Wu等(2014)的研究表明,具有高恶意归因倾向的员工更有可能对组织不公平行为作出相应回应,导致其采取破坏人际关系的攻击性行为。基于此,研究提出恶意归因特质在差序氛围感知通过内部人身份认知与职场妒忌影响员工知识破坏行为的过程中起边界作用。研究结果表明,差序氛围对具有低恶意归因倾向员工的内部人身份认知的负向影响不显著,同时,对职场妒忌的正向影响也较小。这表明员工的恶意归因倾向在差序氛围感知效用发挥过程中起重要作用,有助于深化差序氛围感知对知识破坏影响边界条件的理论研究。

5.3 实践意义

(1)为组织调整差异性管理行为、减少员工知识破坏行为提供管理启示。组织需警惕在差序氛围下的“圈层文化”可能导致员工产生消极的知识共享行为,知识管理作为企业创新发展的源动力,在企业市场竞争、机会识别中发挥关键作用。领导者在日常管理过程中应注意调整差异性管理行为,做到对员工一视同仁,创造平等、公平等一系列规范化程序与制度,防止组织差序氛围产生与蔓延,减少员工的知识破坏性行为。

(2)企业在管理实践中应重视员工认知与情感渠道在差序氛围感知影响知识破坏行为中的重要作用。一方面,领导需要提升自身人际关系、管理艺术等“软”技能,以公平与公正的管理方式实施工作计划安排,给予员工更多的物质与精神关心,以此改善员工对组织的认知,增强员工对组织的认同与归属感。同时,领导者应多与员工私下沟通,了解其需求,制定相关激励政策,充分发挥员工优势,让其在合适的岗位上找回自信心与技能施展空间,削弱员工妒忌心理。另一方面,员工自身应减少负面情绪干扰,积极参与组织工作,培养健康向上的职场竞争心态,积极释放焦虑、压抑以及排斥他人的心理情绪,以更好地融入团队合作与交流氛围中。

(3)在加强积极领导管理方式的同时,还应考虑不同员工的恶意归因倾向。具体来说,领导者在对员工进行能岗匹配时需要综合衡量员工能力、特质等。在企业进行新员工招聘时,对恶意归因倾向较弱的员工给予优先聘用。在日常运营管理中,企业的绩效考评、晋升和激励等制度措施要做到公正合理与公开透明,避免个体产生恶意归因心理,促进员工更好地分享知识,减少反生产性知识破坏行为。

5.4 不足与展望

第一,本研究采用员工自评式问卷填写方式,虽然通过两个时间段收集问卷和多渠道验证来源数据,但仍不能完全排除共同方法偏差的影响,未来可以在不同时间段收集数据,且可以采用他评等调查问卷填写方式,以进一步减少同源方差干扰;第二,研究数据来源于3个地区企业,样本代表性具有一定局限性,未来可以扩大研究调查范围,进一步完善和验证本研究结论;第三,尽管研究从两条路径揭示了差序氛围感知影响员工知识破坏行为的机理,但并不能完全反映二者之间的潜在路径,未来研究可以根据不同理论,继续探究其它可能的中介路径机制;第四,研究仅选用个体恶意归因倾向特质,未来可进一步探究其它反映个体特性的调节变量以及团队情境特征等的边界作用。

参考文献:

[1] 沈伊默,诸彦含,周婉茹,等.团队差序氛围如何影响团队成员的工作表现——一个有调节的中介作用模型的构建与检验[J].管理世界, 2019, 35(12): 110-121,142,221.

[2] SERENKO A. Knowledge sabotage as an extreme form of counterproductive knowledge behavior: conceptualization, typology, and empirical demonstration [J]. Journal of Knowledge Management, 2019, 23(7): 1260-1288.

[3] MISCHEL W,SHODA Y.A cognitive-affective system theory of personality: reconceptualizing situations, dispositions, dynamics, and invariance in personality structure [J]. Psychological Review, 1995, 102(2): 246.

[4] SERENKO A, CHOO C W. Knowledge sabotage as an extreme form of counterproductive knowledge behavior: the role of narcissism, machiavellianism, psychopathy, and competitiveness[J].Journal of Knowledge Management, 2020, 24(9): 1367-3270.

[5] THOMAS K W, PONDY L R. Toward an "intent" model of conflict management among principal parties [J]. Human Relations, 1977, 3(30): 1089-1102.

[6] 彭正龙, 赵红丹.团队差序氛围对团队创新绩效的影响机制研究——知识转移的视角[J].科学学研究, 2011, 29(8): 1207-1215.

[7] 朱瑜, 谢斌斌.差序氛围感知与沉默行为的关系:情感承诺的中介作用与个体传统性的调节作用[J].心理学报, 2018, 50(5): 539-548.

[8] 赵梦楚, 陈志霞.高工作绩效员工为何也会遭遇领导排斥:影响机制的系统动力学仿真分析[J].南开管理评论, 2019, 22(2): 188-198.

[9] 潘伟, 张庆普.感知的知识所有权对知识隐藏的影响机理研究——基于知识权力视角的分析[J].研究与发展管理, 2016, 3(28): 25-35,46.

[10] HALDIN-HERRGARD T. Difficulties in diffusion of tacit knowledge in organizations [J]. Journal of Intellectual capital, 2000, 1(4): 357-365.

[11] SERENKO A. Knowledge sabotage as an extreme form of counterproductive knowledge behavior: the perspective of the target [J]. Journal of Knowledge Management, 2020, 24(4): 737-773.

[12] 杨皖苏, 赵天滋, 杨善林.差序式领导、自我效能感与员工沉默行为关系的实证研究——雇佣关系氛围与组织结构有机性的调节作用[J].企业经济, 2018, 37(10): 112-121.

[13] ANDERSON C A, DEUSER W E, DENEVE K M. Hot temperatures, hostile affect, hostile cognition, and arousal: tests of a general model of affective aggression[J].Personality & Social Psychology Bulletin, 1995, 21(5): 434-448.

[14] GAGNE M, TIAN A W, SOO C, et al. Different motivations for knowledge sharing and hiding: the role of motivating work design [J]. Journal of Organizational Behavior, 2019, 40(7): 783-799.

[15] 曹霞, 宋琪.诺莫网络视角下产学研主体间知识共享与知识隐匿关系研究[J].科技进步与对策,2016, 33(2): 148-154.

[16] 于伟, 张鹏.组织差序氛围对员工漠视行为的影响:职场排斥和组织自尊的作用[J].中央财经大学学报, 2016(10): 122-128.

[17] WANG J, KIM T-Y. Proactive socialization behavior in China: the mediating role of perceived insider status and the moderating role of supervisors' traditionality [J]. Journal of Organizational Behavior, 2013, 34(3): 389-406.

[18] METCALFE J, MISCHEL W. A hot/cool-system analysis of delay of gratification: dynamics of willpower [J]. Psychological Review, 1999, 106(1): 3-19.

[19] HUI C, LEE C, WANG H. Organizational inducements and employee citizenship behavior: the mediating role of perceived insider status and the moderating role of collectivism [J]. Human Resource Management, 2015, 54(3): 439-456.

[20] EDU-VALSANIA S, MORIANO J A, MOLERO F. Authentic leadership and employee knowledge sharing behavior [J]. Leadership & Organization Development Journal, 2016, 37(4): 487-506.

[21] 汪曲, 李燕萍.团队内关系格局能影响员工沉默行为吗:基于社会认知理论的解释框架 [J]. 管理工程学报, 2017, 31(4): 34-44.

[22] DYFFY M K, SCOTT K L, SHAW J D, et al. A social context model of envy and social undermining [J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(3): 643-666.

[23] TAI K, NARAYANAN J, MCALLISTER D J. Envy as pain: rethinking the nature of envy and its implications for employees and organizations [J]. Academy of Management Review, 2012, 37(1): 107-129.

[24] 赵金金, 于水仙, 王妍.社会比较视角下同事晋升对知识型员工职业倦怠影响机制研究——基于情景妒忌和面子需要的作用[J].软科学, 2017, 31(4): 75-79,84.

[25] 金辉.文化取向、共享动机与圈内-圈外知识共享意愿[J].管理科学, 2020, 33(4): 119-136.

[26] KIYOUNG L, MICHELLE D. A functional model of workplace envy and job performance: when do employees capitalize on envy by learning from envied targets[J]. Academy of Management Journal, 2019, 62(4): 1085-1110.

[27] 姚柱, 张显春.“妒能”如何变成“赋能”:职场妒忌对工作绩效的影响[J].商业经济与管理, 2020(5): 34-47.

[28] 刘军, 王未, 吴维库.关于恶意归因倾向与组织自尊作用机制的研究[J].管理学报, 2013, 10(2): 199-205.

[29] SCHAUBROECK J, LAM S S K. Comparing lots before and after: promotion rejectees' invidious reactions to promotees [J]. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 2004, 94(1): 33-47.

[30] MARTINKO M J, MACKEY J D. Attribution theory: an introduction to the special issue[J].Journal of Organizational Behavior, 2019, 40(5): 523-527.

[31] DEBONO K G, MCDERMOTT J B. Trait anxiety and persuasion: individual differences in information processing strategies[J]. Journal of Research in Personality, 1994, 28(3):395-407.

[32] Al-SAMARRAIE H, ELDENFRIA A, DAWOUD H. The impact of personality traits on users′ information-seeking behavior [J]. Information Processing & Management, 2017, 53(1): 237-247.

[33] DODGE K A. Translational science in action: hostile attributional style and the development of aggressive behavior problems [J]. Development and Psychopathology, 2006, 18(3): 791-814.

[34] 叶晓倩,王泽群,李玲.组织职业生涯管理,内部人身份认知与回任知识转移——个体—组织一致性匹配的调节效应[J].南开管理评论, 2020, 23(4): 156-167.

[35] WANG Y J, XIA L X. The longitudinal relationships of interpersonal openness trait, hostility, and hostile attribution bias [J]. Aggressive Behavior, 2019, 45(6): 682-690.

[36] ADAMS S H, JOHN O P. A hostility scale for the California psychological inventory: MMPI, observer Q-sort, and big-five correlates [J]. Journal of Personality Assessment, 1997, 69(2): 408-424.

[37] 刘贞妤.差序气氛对部属工作态度与行为之影响[D].中国台湾:台湾东华大学, 2003.

[38] STAMPER C L, MASTERSON S S. Insider or outsider? how employee perceptions of insider status affect their work behavior [J]. Journal of Organizational Behavior, 2002, 23(8): 875-894.

(责任编辑:胡俊健)