However, existing studies have shown that the current popular "mixed ownership" reform has no significant positive effect on patent increment, quality and transformation, and its legitimacy is questionable. On the contrary, the empirical studies show that the innovation output of universities will not continue to grow with the increase of incentives. According to the rule of "diminishing marginal utility" of incentives, when the incentives reach a certain level, there is little effect on the output and transformation of scientific and technological achievements by continuing to increase the incentives . At present,the Law of the People's Republic of China on Promoting the Transformation of Scientific and Technological Achievements stipulates that the ratio of rewards and remunerations for scientific researchers shall not be less than 50%, which has reached the critical point of significant growth in the transformation of achievements. In other words, it cannot really promote the transformation and application of scientific and technological achievements by merely increasing the enthusiasm of scientific researchers for transformation through ownership reform.

In order to fully understand the actual obstacles causing the difficulty in the transformation of scientific and technological achievements and solve the problems, this paper puts aside the academic community's enthusiasm for the reform of ownership, adopts the methods of theoretical deduction, process analysis and official empirical research data to dig out the main obstacles in the transformation of scientific and technological achievements in universities. First, the patent technology level and transformation value are low, which seriously restricts the technology transfer from the supply side of the results to the market demand side. Second, there is a shortage of professional transformation talents and institutions, and the value-added service capacity of achievement transformation intermediaries urgently needs to be strengthened. Third, the pilot test link is weak and lack of funds, so the "valley of death" of achievement transformation is difficult to cross. In order to address the pain points of university achievement transformation and release the innovation-driven efficiency, this paper proposes that China should reform the patent management system and scientific research evaluation mechanism, improve patent quality and increase the attention of scientific research to enterprise needs. By drawing on the experience of the University of Oxford, it is suggested that a university, on the premise of not increasing the number of staff, should establish a professional transformation service company for its own profits and losses, cultivate professional personnel, and give full play to the "adhesive" role of intermediary service agencies. At the same time, by optimizing the investment structure of scientific research funds and perfecting the risk investment mechanism of the transformation of scientific and technological achievements in China, the "valley of death" in the pilot stage of the transformation of scientific and technological achievements can be overcome.

This paper provides a new perspective and logical analysis route on how to solve the problems of scientific and technological achievements in colleges and universities. It is of great significance for China to accurately grasp the sore points of the transformation of scientific and technological achievements in colleges and universities, speed up the transformation and application of scientific and technological achievements into real productive forces and make a powerful engine for the construction of a strong intellectual property country.

高校是中国前沿科学研究重地和重要科技创新基地,产出了丰富研究成果,但高校科技成果转化率低也是长期以来一直存在且尚未得到真正解决的重大难题。美国于1980年颁布《拜杜法案》,保障承担项目的高校和中小型企业享有研究成果专利权,旨在通过专利体制促进联邦资助项目所产生发明的利用。该法案颁布后的20年间,美国大学专利申请量占比从不到0.5%增至2%,大学与企业间许可协议数量增长了161%[1],该法案被誉为科技成果转化难题的“救世主”,被多国广泛接受并效仿。目前至少有15个国家移植借鉴了《拜杜法案》相关规则,中国也不例外。2000年以前,中国国家财政资助项目成果的知识产权一般在合同中约定由国家所有,由国家资助方主导成果知识产权归属。2000年科技部颁布《关于加强和科技有关的知识产权保护和管理工作的若干意见》,指出要逐步调整项目成果知识产权归属政策,相应知识产权可以由项目承担单位所有。2002年颁布《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》(以下简称《规定》),首次明确财政资助所产生研究成果的知识产权由国家授予科研项目承担单位享有。《中华人民共和国科学技术进步法》和《中华人民共和国促进科技成果转化法》将《规定》的内容上升到法律层面。但是,中国版“拜杜法案”并没有实现预期效果[2]。

高校科技成果转化难题再次引起学界热烈讨论,遗憾的是,我国现有大部分研究要么将《拜杜法案》改革成功的焦点仅仅置于产权归属上,把美国高校成果转化率提升直接归功于《拜杜法案》确立的科研产出专利权利归属规则,并借助产权理论继续在权属改革上进行探讨,建议通过充分赋权科研人员以刺激其参与转化积极性,却忽视了专利权属分配之外周边配套制度;要么将国有资产化视为高校成果转化的“诅咒”,提出赋权改革,尤其是广泛推崇由西南交通大学在个案中发展出来的“混合所有制”改革。然而,相关实证研究表明,当前大行其道的“混合所有制”改革,对专利增量、质量和转化均未产生显著正向作用,高校创新产出不会随着激励力度的加大而持续增长。基于激励作用的边际效用递减规律,当激励力度达到一定程度时,继续提高激励力度对科技成果产出与转化的促进作用微乎其微。《中华人民共和国促进科技成果转化法》对科研人员规定了50%的奖酬金比例下限,已经达到成果转化显著增长临界点[3]。仅仅通过权属改革增强科研人员转化积极性或减轻国有资产管理体制对科技成果权行使的束缚,并不能真正促进科技成果转化应用。那么,造成高校科技成果转化难的根本症结到底是什么?本文拟对当前研究和实践探索进行总结与反思,挖掘高校科技成果转化难实际障碍,并提出破解机制与实现进路。

基于对《拜杜法案》仅仅依赖专利权属改革就实现成果转化目标的片面认识,面对中国版“拜杜法案”的失灵,学者们仍然将科技成果权属改革奉为破解高校科技成果转化难题的圭臬,围绕“赋权科研人员”展开研究。章熙春等[4]从产权经济学视角进行分析,借鉴美、日、德等发达国家在高校科技成果转化中的权利配置机制,认为只有通过产权激励,才能真正有效调动发明人积极性;李婷婷等[5]分析高校专利“反公地悲剧”现象,反思高校科技成果转化激励措施具体表现形式及其效果,指出激励的根本目标是实现成果转化,赋予产权是激励转化主体提升成果转化率的最佳方式,并认为高校之所以在科技成果转化过程中出现“反公地悲剧”现象,核心原因是产权管理制度存在瑕疵,若将高校科技成果知识产权归属从资助主体转移到创造主体,管理制度障碍就会消除,高校科技成果就可以实现充分转化;邓恒等[6]指出我国高校科技成果转化一系列制度政策中,科技成果产权配置(尤其是专利权)具有根本性作用,是高校科技成果转化效率的关键,近年来虽然政府通过出台多项政策提高发明人奖励力度,但这对激发发明人积极性治标不治本,若要真正解决高校科技成果转化难题,还是要改变专利权分配规则,对发明人进行赋权;王海芸等[7]总结了我国职务科技成果所有权归属的规定模式,并分析了各种模式的优势和劣势,认为政府可以通过引导市场机制促进科技成果转化,而如何确定科技成果权利归属是这种机制发挥作用的前提和关键所在,也是影响科技成果转化效率的关键因素。

对于具体赋权模式,许多文献提出高校和科研人员“混合所有制”。刘强等[8]认为,科技成果权属分配不合理和发明人激励机制不足是高校科技成果转化率低的原因,采取科技成果混合所有制是提高发明人转化积极性,进而提高科技成果转化效率的有效制度选择;张铭慎[9]认为,我国科技成果“三权”改革并未使科技成果转移转化畅通无阻,究其原因是所有制问题无法突破,应继续推进并完善成都在科技成果混合所有制改革中的有益实践,通过确权破除“国资诅咒”,使得高校与科研人员激励相融;人大代表谢商华[10]认为,科研项目产生的专利权归属是制约科技成果转化转移的深层次问题,从产权经济学角度来看,只有通过有效的产权安排,才能实现发明人人力资本核心激励,应将部分所有权赋予发明人,将职务发明由“单位所有”改为高校与职务发明人约定“混合所有”,使得高校与科研人员实现优势互补,共同推进科技成果转化;赵雨菡等[11]认为,我国出台一系列法规政策但没有使高校科技成果转化达到预期效果的原因在于根本性制度障碍没有完全消除,所有权归属等问题仍然制约高校科技成果转化,高校作为法人单位无法真正实施所有权,由科研人员名义上代为行使,使得成果所有权没有真正下放,应通过“混合所有制”模式,从源头上对产权予以明晰,消除成果转化障碍。

也有少量研究认为高校科技成果转化难题由其它因素导致,如张虎等[12]认为,供应端(高校)与需求端(企业)信息不对称使得高校发明成果无法对应企业技术需要,同时,缺乏“二次创新”人员也是高校科技成果转化难的症结。

科研人员是从事科研活动的专职人员,虽然高校科研人员一般自主立项、自行研发,但是,研究风险和责任以及研究所需物质技术条件都由高校承担,科研人员按照单位意志完成科研工作,所取得科技成果为职务科技成果。依据《中华人民共和国专利法》规定,职务发明专利权由单位享有。高校职务科技成果“混合所有制”的本质是高校将原本属于单位的职务发明专利权部分或全部转让给科研人员,由科研人员与高校共享科技成果所有权。

2010年西南交通大学率先开展“破冰”行动,通过分割科技成果专利权或共同申请专利权,在个案中将部分科技成果所有权赋予科研人员,由高校和科研人员共同享有科技成果产权。这一做法得到四川省的肯定,并将科技成果“混合所有制”改革和相应实施要求写入政府文件,使改革试点范围进一步扩大。之后,多地对此进行模仿甚至超越。例如,陕西省修改《促进科技成果转化条例》,允许高校将一定比例科技成果权属份额奖励给科技成果完成人;北京市出台《促进科技成果转化条例》,明确指出高校可以将部分或全部科技成果知识产权赋予科技成果完成人;武汉市东湖新技术开发区出台《武汉东湖新技术开发区支持创新创业发展新经济的政策清单》,不仅明确规定发明人占成果所有权的比例不低于70%,而且大大扩张了发明人科技成果处分权,即发明人可不经高校同意而自主对成果进行转化。从上述政策可以看出,各地“混合所有制”改革呈现3个特点:一是通过“事后转让”或“事前共同申请”的方式实现科技成果权共有,科研人员以共有人身份参与成果转化,而不再以学校的名义替学校实施转化;二是权利分割比例不同,如陕西只允许将科技成果权部分赋予科研人员,但北京允许将科技成果权整体赋予科研人员;三是科研人员自主转化科技成果的权利不同,武汉明确指出科研人员可自主实施转化,而西南交通大学禁止科研人员擅自转化,要求科研人员严格按照共有财产处分规制,与高校共同进行对外转化。

基于地方对高校科技成果权属改革的实践和经验,我国中央层面也出台了一系列法规和政策。2017年9月,国务院发布《关于印发国家技术转移体系建设方案的通知》,指出要在法律授权的前提下,开展科技成果所有权改革试点。2020年5月,科技部等印发《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案的通知》,分领域选择40家高校和科研机构开展科研人员赋权试点改革,探索可推广的做法。2021年12月修订通过《中华人民共和国科学技术进步法》,新增专门条款,要求按照国家有关规定推进知识产权归属和权益分配机制改革,探索赋予科学技术人员职务科技成果所有权或者长期使用权制度。可见,高校职务科技成果权属改革力度不断加大,但中央层面总体上持审慎态度,逐步逐级对赋权改革进行实施和扩展。目前只是对地方探索予以暂时认可,至于此种改革是否纳入法律制度体系进行普遍实施尚未有定论,需要继续扩大改革试点,并及时客观评价高校职务科技成果“混合所有制”改革绩效。

客观评估“混合所有制”改革效果,是我国借助科技成果权属制度改革,推动高校科技成果转化不可或缺的重要内容。

2.2.1 “混合所有制”改革对成果转化的正向效果并不显著

从理论层面来讲,“混合所有制”改革并不会对成果转化带来显著成效,不具备改革必要性。一方面,依据2015年修订的《中华人民共和国促进科技成果转化法》第19条和第45条,参与成果转化科研人员收益比例高达50%以上。部分地方政府和高校甚至将该比例提高到70%或90%以上,这已经增强科研人员参与成果转化的激励。另一方面,保障科研人员转化收益与赋予科研人员科技成果权对于提升其转化积极性属于异曲同工。虽然“混合所有制”改革将科研人员奖励前置,但是,科技成果只有转化后才具有财产价值,才能获得经济利益。职务发明权利共有模式不符合经济理性,高校与科研人员共有科技成果权不仅导致决策成本增加、转化效率降低、科研人员离职后专利运用难度加大等不利后果,而且使得原本具备成果转化条件的高校和相关院系失去转化主动权,形成本末倒置的尴尬局面。

上述理论推演也得到相关实证研究验证,例如,唐素琴等[13]调研发现,技术成果不成熟是成果转化难以落地的首要原因,其次是缺乏成果转化专业人才。可见,科技成果权属改革相关因素——科研人员转化积极性不足或国有资产管理束缚,并不是高校科技成果转化率低的症结所在。换言之,科技成果转化与科技成果权属改革并不存在直接因果关系,改革科技成果权属结构只是隔靴搔痒,并不能从根本上解除高校科技成果转化痛点,也不能从本质上化解高校科技成果转化困境,无法为科技成果转化带来更多成效。刘鑫等[3]利用政策效果评估方法即双重差分法构建量化模型,借助大量数据,对高校职务发明产权结构与成果产出数量、成果转化间关系进行检验,评估高校职务科技成果“混合所有制”改革试点综合效果,结果表明,“混合所有制”政策试点虽然改变了高校科技成果产权结构,但并未明显带动高校专利数量与质量提升,也未对成果转化数量产生显著正向作用。这意味着“混合所有制”改革政策还停留在“只分割、不转化”的初级阶段,权属分割与成果转化间存在严重断层,并没有实现促进科技成果转化的预期目标。

另外,高校科技成果“混合所有制”改革支持者会列举改革后一定时期内确权数量增加以及四川省仅有的几个成功个案,佐证“混合所有制”改革的积极效果,如两年多成立了20家高科技公司、四川大学某院士团队科技成果成功作价入股等。但是,政策改革目标是通过成果整体转化带动创新发展,个案的成功与政策绩效并不存在必然关联,无法证实政策改革有效性。

2.2.2 “混合所有制”改革合法性存疑

依据现行法律规定,“混合所有制”改革在合法性层面存在疑点。第一,科研人员分割部分或全部职务科技成果所有权,不符合《中华人民共和国促进科技成果转化法》对科研人员参与科技成果转化的限制性规定。该法第19条明确规定,完成人和参加人可在不改变科技成果权属的前提下,与项目承担单位签订协议实施科技成果转化工作,并由此享有约定的相应权益,但不得将职务科技成果占为己有,侵犯单位合法权益。全国人大法工委在《促进科技成果转化法解读》中进一步指出,无论科研人员与单位约定共同转化还是由科研人员单独转化,都不可变更权属,否则构成违法[14]。第二,科研人员单独所有或与高校共有科技成果权违反《中华人民共和国科学技术进步法》对财政性项目科技成果权归属的规定。该法规定财政性资金设立的科技项目所产生的知识产权由项目承担者依法取得,虽然全国人大常委会法工委在《中华人民共和国科学技术进步法释义》中明确项目承担者不排除个人,即由几个科研人员共同承担一个科研项目,但要注意的是,此处的个人是实际签订科研合同的项目承担者,而不是科研项目完成人或参与人。因此,“混合所有制”改革将部分或全部科技成果权赋予科研项目科研人员尚于法无据,与个人作为项目承担者依法取得相应科技成果权具有本质区别。第三,“混合所有制”颠覆了《中华人民共和国专利法》对职务发明的权属安排。该法第6条规定,职务发明专利权归单位所有。依据相关立法文件和释义,单位与发明人之间订立的权属合同应当限于利用本单位物质技术条件完成的发明创造,对于执行本单位任务完成的发明创造不可通过合同进行变更。实践中,财政资助项目往往以高校名义申报,高校是财政资助项目实际承担者,科研人员完成高校科研任务属于执行本单位任务,专利权由单位所有且不得变更。可见,科研人员与高校分割科技成果权的混改制度面临合法性困境。

综上所述,高校职务科技成果“混合所有制”改革未表现出预期效果,且合法性受到质疑。厘清高校科技成果转化真正障碍并对症下药,才是有效纾解转化难题的不二法门。

准确把握高校科技成果转化障碍,才能精准施策。对原因和问题的查找,绝不能仅仅停留在主观想象、理论推断或逻辑演绎层面,而要深入实践充分了解高校和科研人员渴望与需要,探寻成果转化全流程中存在的难点,从事实和数据中寻找答案。

专利技术水平和成果供应端与市场需求端对应衔接程度,是决定高校科技成果能否实现转化的基础条件。然而,我国高校专利数量多但技术水平低,严重制约科技成果向生产力转化。一是专利奖励与补贴政策导致专利申请和授权数量出现一定程度的虚假繁荣。近几年,我国高校每年专利申请数量与授权数量持续攀升,远超世界其它国家,位列全球第一。但是,专利数量蓬勃增长并未带动专利质量同步提高,Boeing等[15]对中国专利数量与质量间关系进行跟踪,发现中国专利数量迅速扩张的结果是专利质量下降;宋河发等(2014)基于专利质量测度指标体系研究发现,中国专利质量远低于美、英、意、日、法、德、韩等国家。二是现阶段我国科研考核评价机制使得部分高校科技成果只是为了结项、发表论文、申报专利以晋升职称,导致高校科技成果质量不高。

同时,我国专利转化价值低,实验室成果与产业需求严重脱节。由于科研评价“唯论文”和重理论轻市场,科研人员将发表理论性论文作为科研工作首要目的,忽略了对市场情况和企业需求的关注,使得这些成果无法有效运用到企业生产运营中,转化价值较低。调查统计显示,在我国高校科研活动中,有高达69%的研究项目仅仅依据文献调查作出决策,通过前期市场调查作出相关研究决策的项目只占34%(康晓梅,2014)。

国家知识产权局发布的《2020年中国专利调查报告》显示,专利技术水平较低是高校科技成果转移转化的主要障碍,占比高达41.3%。对比《2019年中国专利调查报告》数据可知,2020年专利技术水平较低问题没有得到改善,仍然是科技成果转化的基础障碍。此外,受国家知识产权局委托,中国科学院大学对国家财政资助科技成果“混合所有制”改革现状进行调研。此次调查覆盖了“混合所有制”改革涉及的各类机构和人员,包括高校和科研院所各级科技管理人员与科研人员。最终调研结果表明,成果转化价值低是当前高校科技成果转化的首要障碍[16]。

Brescia等[17]研究了世界排名前200的大学知识转移办公室组织机构及其活动,总结出3种知识转移组织模式,即内部、外部和混合型,并强调无论采用哪种模式,专门的技术转移转化机构或平台都是高校科技成果转化不可或缺的组织基础,是科技成果向社会经济渗透和延伸的有效途径。Kim[18]和Carlsson[19]通过实证研究证实,高校技术转移办公室对成果转化具有重要作用。然而,我国很多高校都缺乏组织健全和运行体系完备的成果转移转化专门机构。清华大学2016-2017年度审议通过《清华大学科技成果评估处置和利益分配管理办法》,规定学校知识产权管理领导小组负责全校科技成果转化工作,并设立成果与知识产权管理办公室进行日常管理。科技成果转化流程具体为:成果完成人与企业达成初步合作意向,经院系审核批准后开展谈判拟定成果转移方案,最后交由知识产权管理领导小组审批。北京师范大学2016年审议通过《科技成果转化管理暂行办法》,规定学校产业管理处对职务科技成果转化工作进行统一管理。在具体转化过程中,由成果完成人与企业协商洽谈,并经所在院系同意,将科技成果转化实施方案以学院名义向产业管理处提出申请,由产业管理处进行审议并作出最终评定。可见,我国高校科技成果转化基本采用“自下而上”层层报批模式,学校中负责科技成果转化的机构并不是专业机构,而且仅负责审批环节,对关键的宣传、推广和谈判环节没有实质性参与。另外,这些机构大多只是临时性的,其人员架构也是由其它部门填补组成,成果转化相关专业技能和经验都有所欠缺。

相关实证研究也指出,我国高校成果转化专业人才与机构缺失,且机构职能作用发挥不足。《中国科技成果转化年度报告》调查结果表明,高校技术转移机构的重要作用和功能并没有在科技成果转移转化过程中体现与发挥出来。《2020年中国专利调查报告》指出,56.7%的高校认为缺乏技术转移专业队伍是其科技成果转移转化的最大障碍。国家知识产权局委托的一项实证调研显示,专业转化人才和中介机构缺失是科技成果转化中的重要问题,转化人员和机构仅将自己定位为沟通渠道或平台,缺乏增值服务能力。还有学者从专利技术成功转化视角,考察整个成果转化流程中障碍,认为科技成果转化机构全链条服务专业水平有待提升(徐明波,2020)。

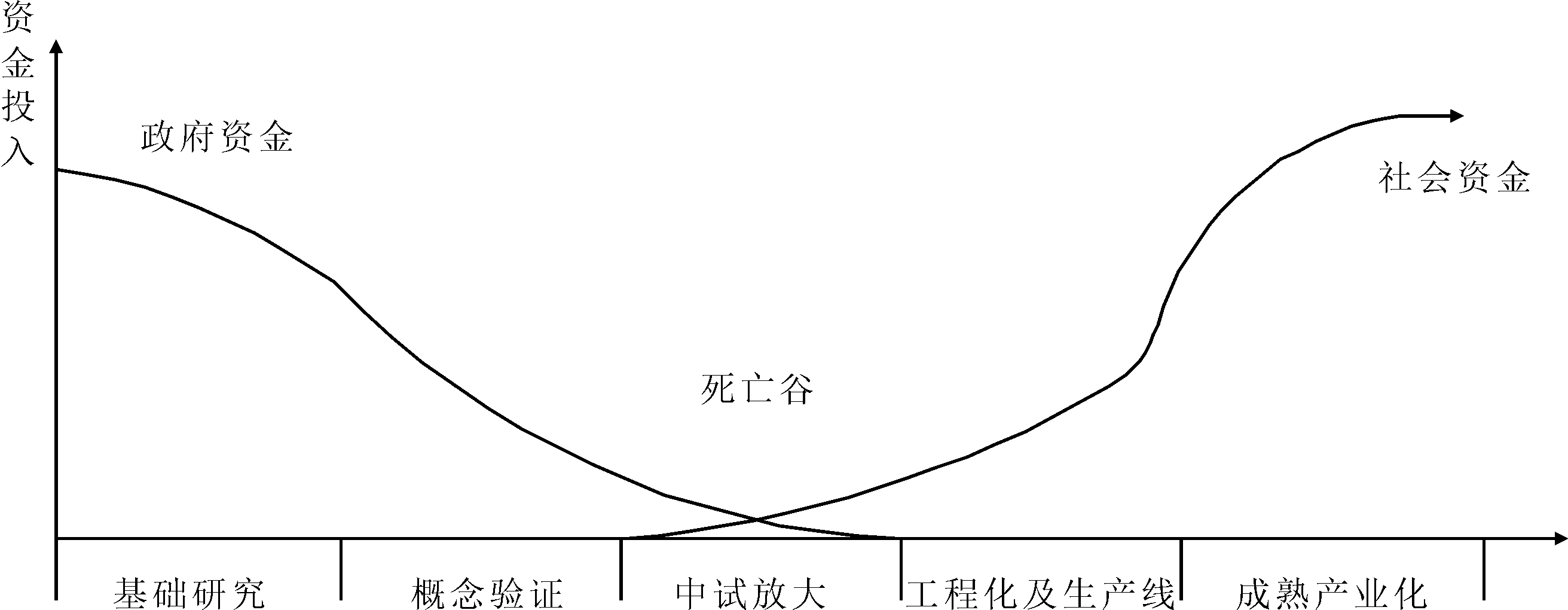

技术创新和转化其实也是技术成熟度持续增长的过程,主要包括基础研究、概念验证、中试放大、工程化、生产线和成熟产业化阶段。中间的概念验证和中试量产阶段是技术创新链的关键环节,既是对技术指标的检验与修正,也是对生产的预演与探索,而且只有经过多次完善与改良,才能将相关技术投入大规模生产以实现产业化。但是,高校和科研院所承担国家战略与基础研发重任,而企业主要依靠高度成熟且产业化的技术在市场竞争中获取商业利益,使得中间的概念验证和中试量产阶段未受到应有重视,导致创新链条在实验室研究与市场产品间出现断层,从而形成成果转化“死亡谷”[20]。

为了跨越“死亡谷”,我国建立了众多大学科技园、创新科技孵化器等,但是,可在园区转化或孵化的技术并不多,致使此类组织机构并未发挥显著作用,“死亡谷”依旧存在。事实上,我国风险投资较少以及吸引其它社会资金汇入中试放大阶段的机制不足,是导致“死亡谷”问题显著的主要原因。早期基础研究阶段一般可通过申请研究项目或课题得到政府资金支持,技术成熟度较高的产业化阶段也会有企业蜂拥而至,但中间的概念验证和中试量产阶段需要大量资金投入,且存在巨大不确定性和风险性,使得企业不愿意参与其中。因此,在基础研究阶段政府资金即将耗尽,而私营部门资金投入和积累还不充分时,中间的概念验证和中试量产阶段会因资金匮乏而停滞不前。综上,政府拨款资助不具有可持续性,缺乏完善的风险投资机制,社会资金未充分进入,使得“死亡谷”成为无法跨越的鸿沟(见图1)。

图1 技术创新与转化链条中的“死亡谷”

Fig.1 "Valley of death" in the chain of technological innovation and transformation

中试资金匮乏问题在国家知识产权局发布的调研报告中也有所体现。对比2019、2020年《中国专利调查报告》可以发现,专利技术产业化经费支撑不足一直是高校专利转移转化的第三大障碍。相比2019年,2020年专利技术产业化经费匮乏问题更加突出,占比由27.4%增至32.6%。也有学者注意到中试在科技成果转化过程中的关键作用,并发现我国在科技创新过程中普遍存在中试环节薄弱和不被重视的状况,最终导致创新链条断裂,科技成果不能有效转化为生产力[21]。

早期为了减轻各类创新主体申请和维护专利的经济负担,刺激企业利用专利制度保护创新积极性,我国出台了一系列资助与奖励政策。这些阶段性政策与措施带来专利数量的大幅跨越,也产生了大量垃圾专利和专利“泡沫”。要改善我国专利水平低、质量差的状况,就必须为奖助政策按下“暂停键”。2020年2月,教育部、国家知识产权局、科技部联合发布《关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》,要求停止对高校申请专利发放奖助金,大幅减少并逐步取消对专利授权的奖励,倡导通过提高转化收益对发明人或团队进行奖励。2021年1月,国家知识产权局发布《关于进一步严格规范专利申请行为的通知》,明确要求2025年前取消对专利授权的各类财政资助。全面取消对专利申请与授权的奖励和资助,是我国提升专利质量,由专利数量大国向专利质量强国迈进的必由之路。此外,通过逐年提高专利年费,以成本压力推动专利权人只保留高质量专利并尽快转化实施也至关重要。有研究统计,在美国专利申请和保护费用占高校成果转化运行成本的50%左右,是大学成果转化的主要支出[22]。正是专利保护成本负荷促使高校事先谨慎评估专利价值,在申请之前作出取舍并加速专利转化运用。据统计,美国大学只会从教师提交的科技成果中选取不足50%的成果申请专利[23],而中国几乎是100%,只要教师提出申请需求,高校就会提交相应机构启动专利申请流程,产生众多低质量专利,无法真正实现转化。近几年,美国专利收费趋势继续走高,这给中国带来有益启示。中国也应综合考虑专利申请与专利质量变化等情况,适时适度调整专利年费。

对于我国专利转化价值低的问题,一方面应加强产学研协同创新,促进产业导向型基础研究。我国基础研究既要定位于国家重大战略和高精尖技术,也应适度关照市场需求,将企业技术难题和需要嵌入科研立项系统,调整科研计划和方向,使科研计划与企业实现超前沟通,构建面向产业现实和未来需求的预研体系。另一方面,应深化改革当前科研评价机制,将成果转化效益纳入职称评聘与考核体系。2020年科技部印发《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施(试行)》,教育部等也在2020年印发《关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》,明确高校要强化转化绩效导向,加大专利转化运用的考核权重。但是,大部分高校“四唯”问题仍然未破,“四唯”在绩效考核中依然占有很高权重,是否以及如何将科技成果转化纳入职称晋升考核体系的规范化评价制度也未建立起来。美国1986年颁布《联邦技术转移法》,明确要求联邦科研机构将成果转化纳入绩效考核,中国高校大多由国家设立,在性质上属于事业单位法人,可借鉴美国做法,将科技成果转化创造的经济收益和实际贡献纳入绩效考核与科研评价体系,用好评价标准的“指挥棒”。

专业、高效的科技成果转化机构是美国高校科技成果转化率高的重要机制保障。有统计研究表明,美国大学约30%的专利在还未申请专利或获得专利授权时,就已经向企业完成许可[24]。中国已经意识到科技成果转化机构建设数量不充足、职能定位不明确、增值服务不到位等问题,2020年5月印发《关于进一步推进高等学校专业化技术转移机构建设发展的实施意见》,明确指出以专业技术转移机构建设作为高校科技成果转化突破口。尽管中国部分高校设置了成果转化办公室,但是并未发挥显著作用。原因在于高校内部的技术许可办公室作为学校职能部门,依然是科层制机构,技术转让事宜仍然控制在行政权力手中,无法实现较高转移转化效率[25]。

可见,构建专业化、市场化运营的成果转化机构是改革的关键。对此,以公司化模式运作的科技成果转化公司Isis的做法值得借鉴:第一,Isis公司是牛津大学旨在实现科技成果商业化的自负盈亏的独资公司,其以实现科技成果商业价值为目标,而非仅将自己视为创新链中一个环节。Isis公司已经形成多元、立体的创新服务系统,不仅协助牛津大学研究人员实现研究成果商业化,也向政府部门和企业提供科技创新咨询服务,还帮助科研人员挖掘外部咨询服务需求,并从特许经营费中收取30%佣金,极大地激发了转化团队和人员服务意愿。更重要的是,成果转化后获得的商业价值和收益最终反哺高校科研活动,成为高校持续创造科研产出的坚实经济保障。第二,Isis公司通过组织论坛和会议构建开放式创新网络,汇集研究人员、技术转移专家、企业和风险投资家等内外部资源,不仅为高校科研人员提供获得市场需求信息的渠道,实现供给方与需求方有效互动和深度衔接,而且为企业和风险投资家提供获取牛津大学最新科研成果信息的窗口,吸引社会资本早期介入并创办衍生公司,及时在实验室与市场间搭建桥梁。第三,Isis公司拥有庞大专业人员队伍。Isis公司专业转化队伍涵盖技术、法律、市场营销等领域,既能与科学家对话、对风险进行评估和管理,又能开展行业分析和商务谈判,真正建立起科学研究与产业化运用之间的桥梁。因此,构建独立于高校、市场化运营的成果转化机构,形成多元立体的创新服务网络与资源聚集环境,培养大批能力过硬的技术转移经理人,对于填充技术与产业间断层并促进科技成果转化具有重要作用。

欧美等科技强国也曾经历科技成果转化“死亡谷”困境[26],构建完善、多元的风险投资机制是它们跨越“死亡谷”的制胜法宝。一方面,美国高校每年可从联邦政府或州政府获得充足科研经费,而且,这些经费中包含一定比例成果转化费用。另一方面,美国具有完善的助推中试的金融和财税优惠政策体系,美国大学建立“概念验证中心”,通过提供种子基金等方式支持科技成果商业化,政府设立风险投资基金、信用担保和低息贷款等,为企业提供中试和成果转化资金。如美国Inter、Microsoft等多家知名企业在技术研发与产品开发阶段都得到过风险资金资助,特斯拉也是依靠政府4.65亿元低息贷款开发出备受欢迎的新款电动汽车。

我国要优化科技经费投入配置结构,向科学研究投放财政资助时规定一定比例成果转化费用,将科研经费适当向转化侧倾斜,而且,着重健全科技成果转化风险投资机制。一是政府加大科技成果转化资金支持,优化引导基金运作机制。目前我国已经设立科技成果转化引导基金,但需改变引导基金行政化管理风格,实施市场化、企业化运作方式。同时,探索构建政府与风险投资机构共担风险、共享收益模式,借助风险投资机构的专业化服务,最大化发挥政府引导基金的孵化作用。二是营造良好的风险投资环境,吸引多元资金投入。中国可借鉴美国经验,放宽各类基金进入风险投资市场的条件,降低准入门槛,积极引导社会资金参与科技成果转化风险投资。三是完善风险投资管理规定,为资金引入和退出构筑制度屏障。我国应在加快完善信用体系和信用秩序的基础上,大力激活科技融资,制定贷款担保、信用担保和低息贷款等政策,并建立风险资金退出机制,待科技成果实现成熟产业化后,让引导资金形成的股权通过转让等方式依法退出,保证引导基金灵活性和可持续性。

2021年9月国务院印发《知识产权强国建设纲要》,强调优化国家科技计划项目知识产权管理,全面提升知识产权运用水平。这就要求高校科技成果转化工作在新发展阶段再上新台阶,加快科技成果向现实生产力转化。当前我国高校科技成果转化依然面临困境,准确把握高校科技成果转化障碍和痛点并精准施策,才能有效纾解科技成果转化难题,为知识产权强国建设打造有力引擎。面对高校科技成果转化现实障碍,我国需要改革专利管理体制与科研评价机制,提高专利质量和转化价值,健全科技成果转化风险投资机制,跨越科技成果转化中试阶段面临的“死亡谷”。另外,高校也可借鉴英国牛津大学成果转化机构运行模式,构建自负盈亏的专业成果转化服务公司,培养专业化人员队伍,充分发挥中介服务机构的“黏合剂”作用,弥合高校科研供给与产业现实需求之间的鸿沟。

[1] LIEBERWITZ R L.The corporatization of academic research: whose interests are served[J]. Akron L. Rev.,2005,38(5):759-776.

[2] 张军荣,袁晓东.中国“拜杜规则”促进高校专利产出了吗[J].科学学研究,2014,32(12):1859-1866,1887.

[3] 钟卫,陈海鹏,姚逸雪.加大科技人员激励力度能否促进科技成果转化——来自中国高校的证据[J].科技进步与对策,2021,38(7):125-133.

[4] 章熙春,江海,袁传思.产权激励对促进高校科技成果转化的影响分析[J].科技管理研究,2020,40(17):106-111.

[5] 李婷婷,刘鑫,陈光.高校科技成果“反公地悲剧”问题的突破机制——以职务发明权属改革为视角的分析[J].中国高校科技,2020,34(7):89-93.

[6] 邓恒,王含.专利制度在高校科技成果转化中的运行机理及改革路径[J].科技进步与对策,2020,37(17):101-108.

[7] 王海芸,曹爱红.立法视角下职务科技成果所有权规定模式对比研究[J].科技进步与对策:1-8[2021-11-18].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.20211110.0937.002.html.

[8] 刘强,刘星.高校科技成果混合所有制的专利制度问题研究[J].武陵学刊,2019,44(2):46-53.

[9] 张铭慎.如何破除制约入股型科技成果转化的“国资诅咒”——以成都职务科技成果混合所有制改革为例[J].经济体制改革,2017,35(6):116-123.

[10] 谢商华.高校职务发明权属也应“混改”[EB/OL]. [2021-12-02]. http://www.moj.gov.cn/subject/content/2018-03/15/323_17079.html.

[11] 赵雨菡,魏江,吴伟.高校科技成果转化的制度困境与规避思路[J].清华大学教育研究,2017,38(4):108-112,116.

[12] 张虎,杨柳,何为.高校科技成果转化的现状与症结[J].科研管理,2017,38(S1):676-679.

[13] 唐素琴,曾心怡,卓柳俊.财政资助科技成果共有制与成果转化关系的考察[J].科技促进发展,2019,15(9):935-942.

[14] 全国人大常务委员会法制工作委员会社会法室.中华人民共和国促进科技成果转化法解读[M].北京:中国法制出版社,2016:71-102.

[15] BOEING P, MUELLER E. Measuring patent quality in cross-country comparison[J]. Economics Letters, 2016, 149(5): 145-147.

[16] 唐素琴,任婧,卓柳俊,等. 国家财政资助科技成果混合所有制的实证研究[A]//国家知识产权局条法司.专利法研究,2020.

[17] BRESCIA F, COLOMBO G, LANDONI P. Organizational structures of Knowledge Transfer Offices: an analysis of the world′s top-ranked universities[J]. The Journal of Technology Transfer, 2016, 41(1): 132-151.

[18] KIM Y. The ivory tower approach to entrepreneurial linkage: productivity changes in university technology transfer[J]. The Journal of Technology Transfer, 2013, 38(2): 180-197.

[19] CARLSSON B, FRIDH A C. Technology transfer in United States universities[J]. Journal of Evolutionary Economics, 2002, 12(1): 199-232.

[20] 肖广岭.跨越“死亡之谷”的新尝试——美国“概念验证中心”及对中国的启示[J].中国科技论坛,2014,30(2):131-137.

[21] 刘波,杨芮,李娜. 科技成果转化中试环节:模式、问题及对策[C]//中国软科学杂志社.第十届中国软科学学术年会论文集,2015.

[22] ABRAMS I, LEUNG G, STEVENS A J. How are US technology transfer offices taskedand motivated-is it all about the money[J]. Research Management Review, 2009, 17(1):1-34.

[23] 2017 Licensing Activity Survey[EB/OL]. [2021-12-23]. https://autm.net/surveys-and-tools/surveys/licensing-survey/2017-licensing-activity-survey.

[24] JENSEN R, THURSBY M. Proofs and prototypes for sale:the licensing of university inventions[J]. American Economic Review, 2001, 91(1): 240-259.

[25] KENNEY M, PATTON D. Reconsidering the Bayh-Dole Act and the current university invention ownership model[J]. Research Policy,2009,38(9):1407-1422.

[26] HILLS S B, BARTKUS K R. Market-driven versus market-driving behaviours: preliminary evidence for developing competitive advantage in high-technology markets[J]. International Journal of Technology Marketing, 2007, 2(2): 140-156.