Since the United States leads other developed countries in both scale and proportion of social donations in basic research, this study chooses the United States as the reference object and innovatively uses social giving as an entry point to explore its potential for supporting basic research. At the same time, by examining the excellent experiences and problems encountered in social donations in basic research in the United States, it provides a multi-faceted reference for the design of social donation system in China.

This study firstly reviews the literature on diversified investment in basic research and social donation in the field of scientific research, and finds that there is still a large space for further research on how to stimulate social donation investment in basic research. Therefore, it makes a comprehensive comparison of the current situation of social donations for basic research in China and the United States, including the overall framework of the social donation system in the two countries, the diversified investment pattern in the scientific research field, the current donation incentive policies, the establishment of special foundations for scientific research, and the current bottlenecks in the two countries. On this basis, the feasibility of guiding social donation into basic research in China is analyzed, and it is believed that China has a strong private capital power and issued a large number of encouraging policies, and that it is an irresistible trend to construct social donation system for basic research.

Therefore this paper proposes policy suggestions to stimulate social donation investment in basic research from four aspects. The first is to add a category for basic research donations, which means to increase the proportion of donations to "scientific research and advocacy" in the field of the donation,and create a category of "basic research donations". On the one hand, the donation is redistributed, a fixed proportion of non-directed donations will be given priority to scientific research; on the other hand, the goverment should increase publicity efforts and carry out campaigns to popularize and disseminate the importance of scientific research. The second is to establish a specialized foundation for basic research. It is suggested to advocate well-known entrepreneurs to take the lead in setting up specialized donation foundations in basic research in their own names, and attract funds from all walks of life. The government could set up specialized funding agencies for basic research, and attract donations from various sectors of society through various channels to support research projects in key disciplines. The third is to improve preferential tax policies for donations to basic research. It is advised to adjust preferential tax policies for enterprises to encourage them to donate to basic research, allow direct donations to be deducted at 12 percent of taxable income, extend the carryover period to five years, and raise the tax deduction limit for individual donors to more than 50 percent and allow carry-over deductions. In addition, it is necessary to shorten the procedures for donors to declare tax deduction and exemption, improve the speed of tax deduction and exemption approval, and ensure the rights and interests of donors. The fourth is to actively absorb small donations from society. The non-governmental organizations are encouraged to set up independent non-profit scientific research organizations, relax the qualification examination and operation restrictions on such non-profit organizations, and concentrate non-governmental forces to carry out basic research; meanwhile it is essential to simplify the channels and procedures for small donations, and ensure that the whole donation process is professional and standardized.

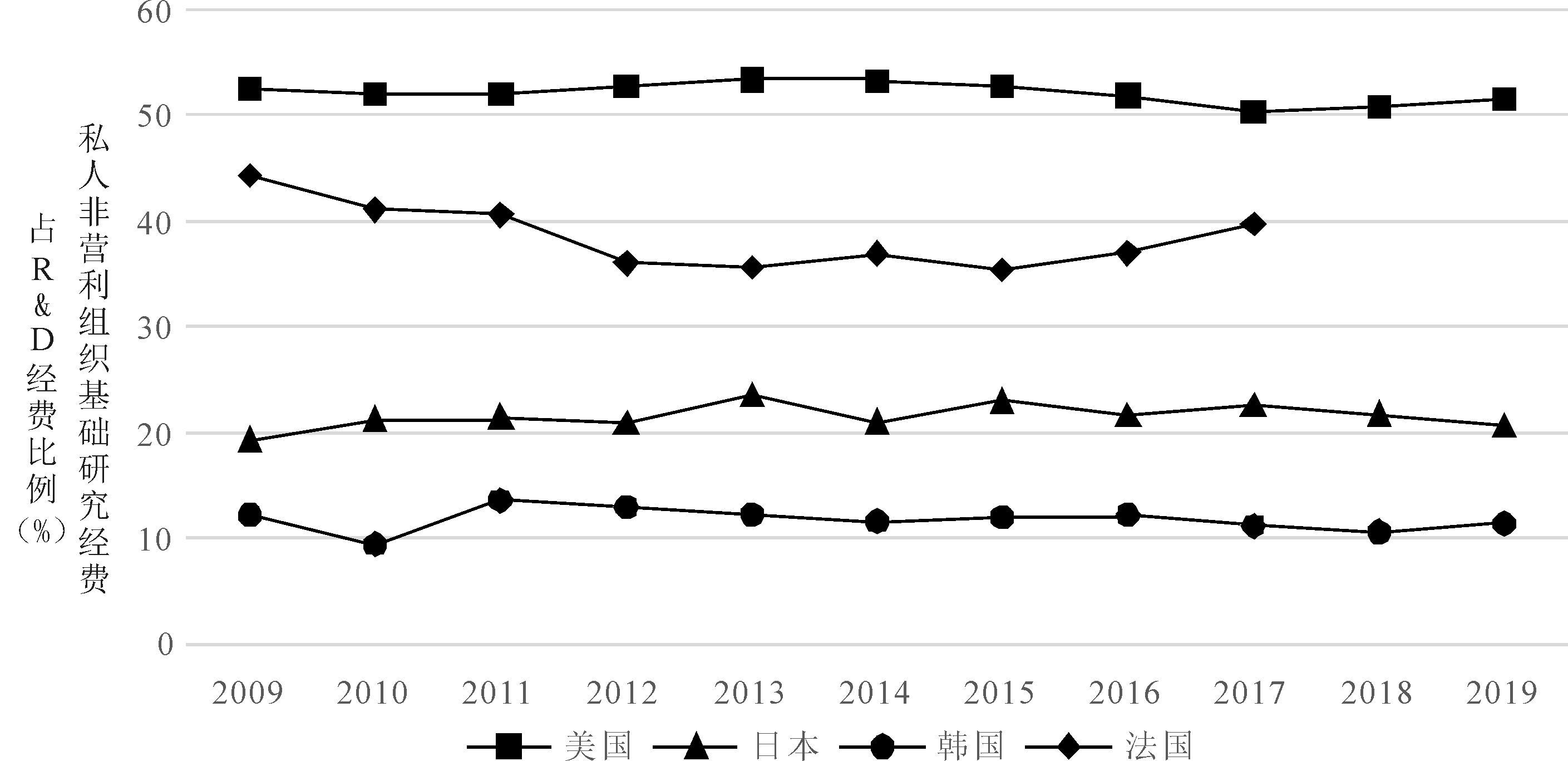

近年来,提倡基础研究社会捐赠的政策密集出台,明确提出鼓励社会力量投入基础研究,使社会资本成为基础研究多元化投入的重要组成部分。然而,我国基础研究经费来源结构较为单一,政府财政支持占基础研究总经费的比例高达98%。因此,我国科研领域社会捐赠激励政策效果尚未显现,也缺少基础研究捐赠途径,社会资本几乎没有参与基础研究建设。我国应借鉴发达国家基础研究多元化投入经验,充分调动社会捐赠投入基础研究的潜在力量,完善我国基础研究投入体系。本文将美国作为参考对象主要基于如下考虑:①美国已形成稳定的基础研究多元化投入格局,作为几乎所有科学技术尖端领域都处于世界领先地位的科技强国[1],美国从二战时期便开始重视基础研究,并投入大量财力资源;②美国基础研究社会捐赠规模和比例均领先于其它发达国家,2009-2019年,美国社会捐赠对基础研究的投入一直占科研总投入的50%以上;③美国拥有众多聚焦科研的专项基金会,为基础研究重大前沿领域和原始创新提供大力支持,使美国不仅在生命科学、数学、物理学等学科领域成为领跑者,其技术储备、军事建设也远远领先于其它发达国家;④随着美国社会捐赠体系的不断演化,其在管理制度方面出现瓶颈,如税法改革引发中低收入者捐赠意愿和既得利益之间的冲突、政府与非营利组织互惠互利的共生状态逐渐瓦解,这些问题对慈善事业产生负面影响。综上所述,美国在基础研究社会捐赠方面的成功经验可为我国提供启示和借鉴,同时美国目前在政策和管理上遇到的瓶颈也可为我国社会捐赠体系设计提供多方位参考。

近年来,我国部分学者对基础研究投入来源、结构特征、投入多元化现状和问题进行了质性研究[2-6]。李静海[7]通过对比美国基础研究发展现状,指出基础研究投入结构问题已成为我国的短板;罗珵等[8]回顾中国70多年来科研经费政策演变过程,指出基础研究投入渠道已由政府单一投入向市场和社会多元化投入转变;姜桂兴等[9]结合美、日、德、法等7国近20年的基础研究投入状况,提出动员地方政府、企业和社会资本共同打造多元化基础研究投入机制的建议;王元丰[10]通过对比中美两国不同主体基础研究资金投入规模,指出我国地方政府和企业基础研究投入过少,不利于地方现代化建设和“卡脖子”技术破解。可见,构建基础研究多元化投入格局已成为学术领域的共识,但多数研究依然停留在基础研究多元化投入瓶颈以及如何对其进行动员鼓励层面,对于多元化投入组成及政策建议的研究较少。本文引入“社会捐赠”这一投入渠道,以弥补基础研究投入单一的现状,并探索适合我国开展基础研究社会捐赠的有效路径和政策措施。

当前,针对科学研究社会捐赠的文献很少,关于基础研究社会捐赠的研究更少。部分学者针对我国科技发展轨迹和发达国家科技壮大历程,指出我国科研社会捐赠建设的不足。董俊林[11]指出,未来科学技术与公益慈善之间的交融是解决人类发展问题的关键;凌寒[12]根据美国典型慈善机构对科学研究投入的特征,指出慈善基金虽无法匹敌政府资金,但在弥补缺口方面却发挥着重要作用;付克飞[13]对美国科学慈善事业发展史进行梳理,指出我国已基本具备大力发展科学慈善事业的物质基础和思想基础。同时,也有学者指出汇聚社会力量投入基础研究的重要性。如杨博文、涂平[14]从我国企业家群体效应、税收政策和基金会监管等方面提出引导社会捐赠支持基础研究的建议。可见,科研领域社会捐赠已成为学术领域的共识,也将成为我国基础研究的重要资金来源。

目前,专门针对社会捐赠投入基础研究的研究仍是空白,基本上停留在科研领域社会捐赠倡导和鼓励层面,对于如何激发社会捐赠投入基础研究仍有较大探索空间。本文借鉴美国非营利组织投入基础研究的经验,制定我国基础研究社会捐赠机制和激励措施,构建我国基础研究社会捐赠体系。

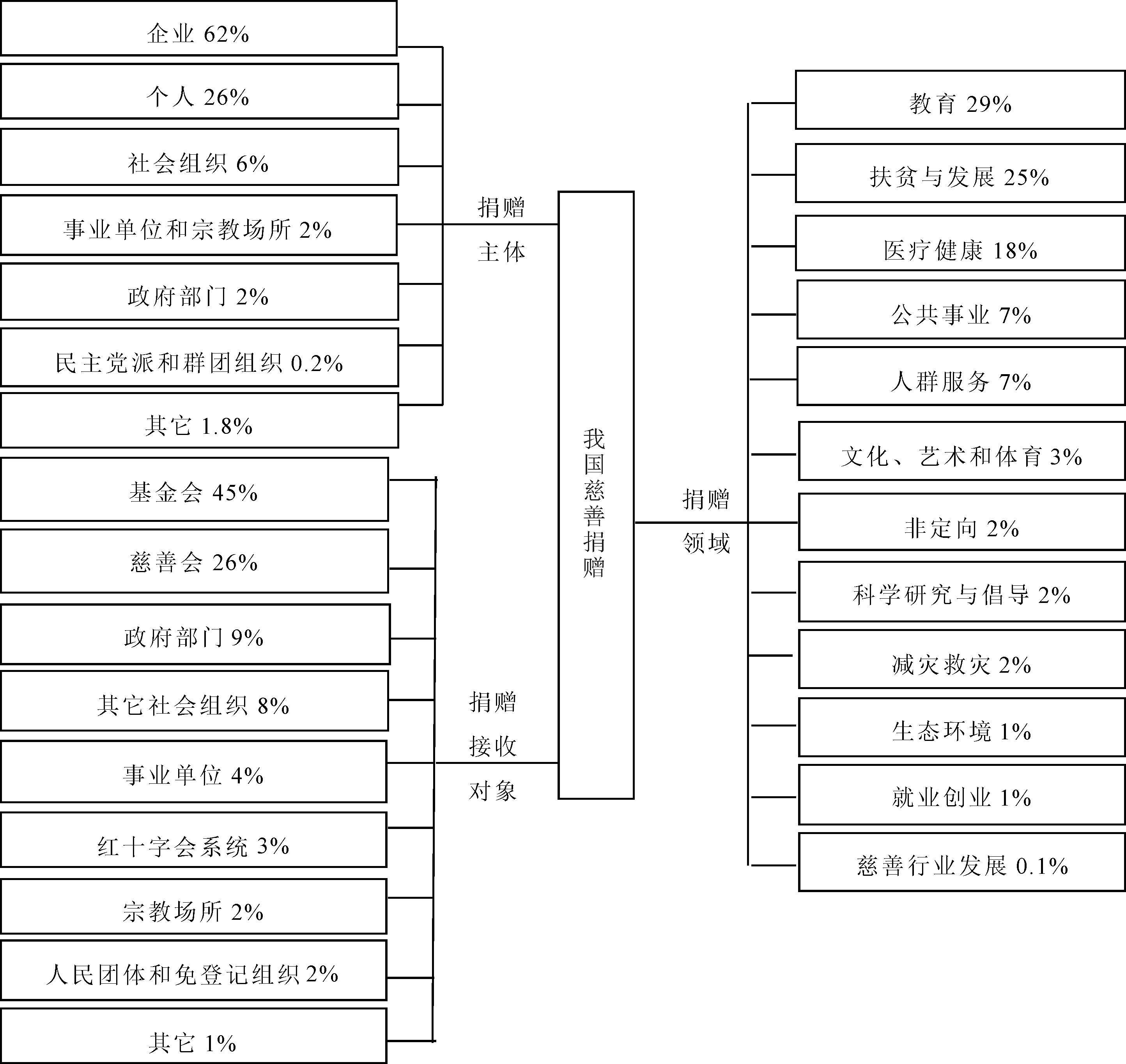

目前,中美两国均已形成比较完善的社会捐赠框架体系,捐赠涉及教育、医疗、生态环境、人类服务、文化艺术、科学研究等领域,如图1和图2所示。

图1 我国社会捐赠总体架构

Fig.1 General structure of social donation in China

数据来源:根据2019年《中国慈善捐助报告》和2020年《慈善蓝皮书:中国慈善发展报告》资料整理

就我国社会捐赠总体架构而言,捐赠主体主要包括企业、个人、社会组织、事业单位、宗教场所、政府机关、民主党派和群团组织等。2019年,我国企业捐赠高达931亿元,约占捐赠总额的62%;个人捐赠达到398亿元,约占捐赠总额的26 %,同比增长11%[15]。我国接收捐赠的机构以基金会和慈善会为主。2020年,基金会、慈善会接收捐赠额分别为700亿元和400亿元[16],约占总捐赠接收额的46%和26%,与2019年相比差别不大。基金会和慈善会作为管理运作较为成熟的接收方,其接收捐赠额占总捐赠额的比例基本稳定在70%以上,是我国主要的捐赠接收渠道。我国捐赠主要投入依次为教育、扶贫与发展、医疗健康、人群服务、公共事业、文化艺术和体育、减灾救灾生态环境和科学研究与倡导9个领域。我国慈善事业涉及领域广泛,捐赠接收对象日益多元化,并得到社会越来越多的关注和支持。

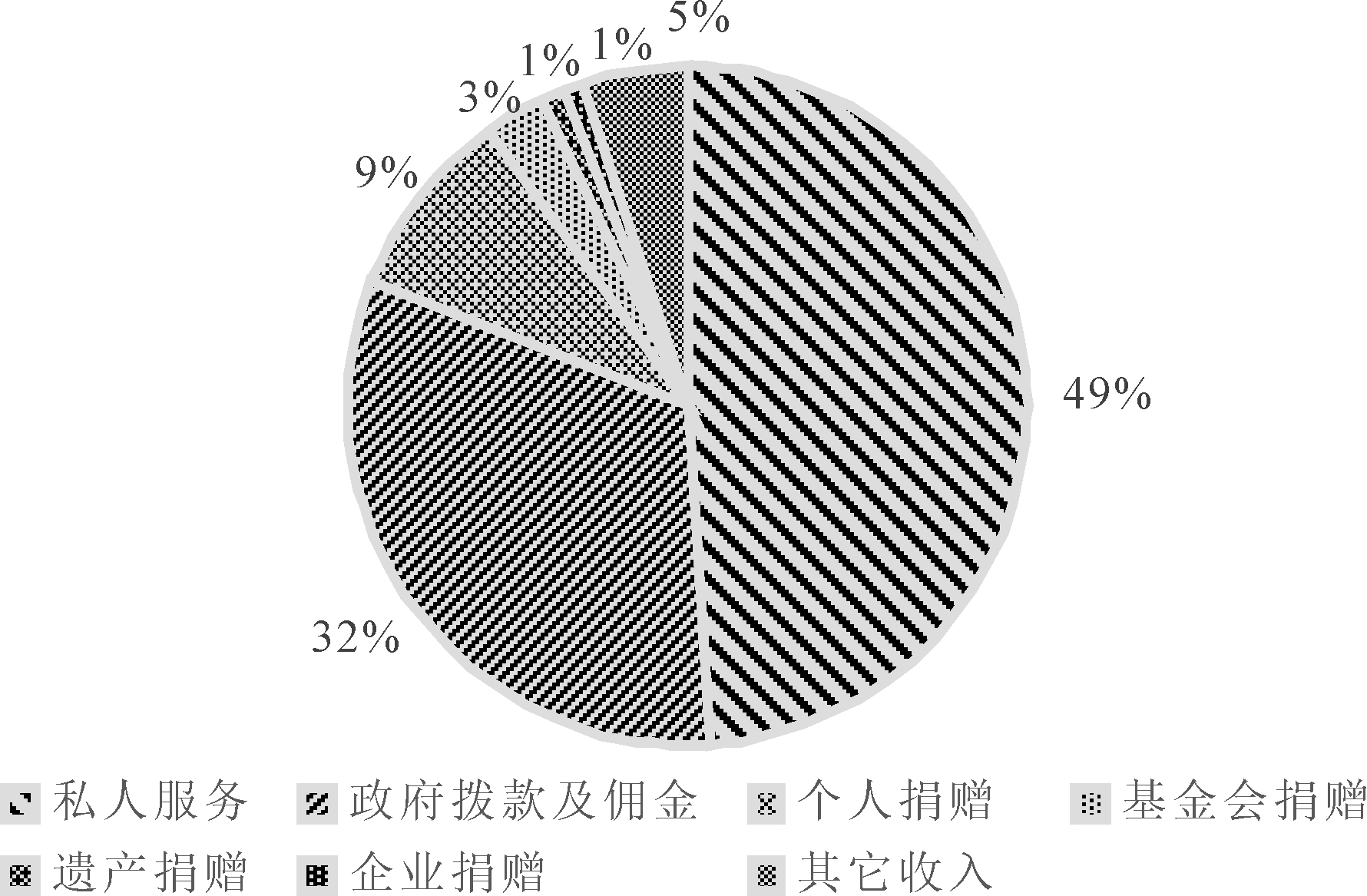

在美国,非营利组织是慈善捐赠体系的主要力量。美国非营利组织数量十分庞大,2019年美国国家非营利组织委员会发布的报告显示,美国现存非营利组织约有130万个,服务方向涉及教育、环境和动物、医院、人类服务等12个领域[17],如图2所示。其中,致力于“人类服务”领域的非营利组织数量最多,达35万个,约占非营利组织总数的27%;其次为“宗教相关、精神发展”“教育(不包括高等教育)”领域,分别占总数的23%和14%。此外,也有少数非营利组织致力于“科学、技术和社会科学研究”,约占总数的0.8%。美国大多数非营利组织规模较小,很少拥有捐赠基金,主要是服务社区需要,这类非营利组织使美国形成热衷慈善和社会服务的良好捐赠风气。

美国非营利组织资金来源于3个方面:收费服务、接受捐赠以及其它获取收入的方式。收费服务由两部分组成:一是赚取私人服务费,此项收入最多,占总资金的49%,且这笔收入大部分投入非营利医院和高等教育;二是政府拨款及佣金,此项收入是政府付给非营利组织为公众提供服务的费用,占全部收入的32%。社会捐赠包括个人捐赠(9%)、基金会捐赠(3%)、遗产捐赠(1%)、企业捐赠(1%)和其它收入(5%)[16],如图3所示。

图2 2019年美国各领域非营利组织数量

Fig.2 Number of U.S. nonprofits in each sector in 2019

数据来源:《Nonprofit Impact Matters: How America′s Charitable Nonprofits Strengthen Communities and Improve Lives》,下同

图3 美国非营利组织资金来源

Fig.3 Funding sources for U.S. nonprofit organizations

综上所述,中美两国社会捐赠体系差异主要体现在捐赠资金来源结构上。我国捐赠资金主要来源于企业和个人,而在美国非营利组织资金来源中,个人和企业捐赠比重较小。在我国,企业基于经济效益和社会效益的双重考虑,相比其它捐赠主体,其捐赠动机较强,更倾向于通过慈善捐赠展现社会责任感,以提高企业声誉和竞争力;个人捐赠虽与企业捐赠规模差距较大,但其比重在所有捐赠主体中位列第二,说明我国作为经济发展水平逐年攀升的人口大国,个人捐赠有着巨大发展潜力,随着大众慈善意识越来越强,其未来有望成为我国慈善事业的主力。在美国,个人和企业捐赠在非营利组织经费中占比较少,其大部分来源于为政府提供收费服务所得资金。个人和企业较少通过非营利组织进行间接捐赠,尤其是经济实力较为雄厚的个人和企业会采取自设基金等形式对某些领域进行直接捐赠,且非营利组织与政府形成相互支撑的合作方式,非营利组织发动社会资本协助政府弥补基础研究经费缺口,而政府通过支付佣金的方式为非营利组织提供经费支持。

在科学研究领域多元化投入格局分布中,中美两国存在较大差异。我国较晚设立科学研究捐赠接收领域,且科学研究接收捐赠比例排名比较靠后,基础研究接收捐赠更是空白,社会捐赠始终没能在科研领域发挥强大的资金支持作用。美国科研经费和基础研究经费来源呈现明显的多元化格局,非营利组织捐赠规模仅次于企业和联邦政府,尤其是在基础研究领域,美国非营利组织2009-2019年对基础研究的捐赠额高于应用研究和试验发展捐赠额的总和。

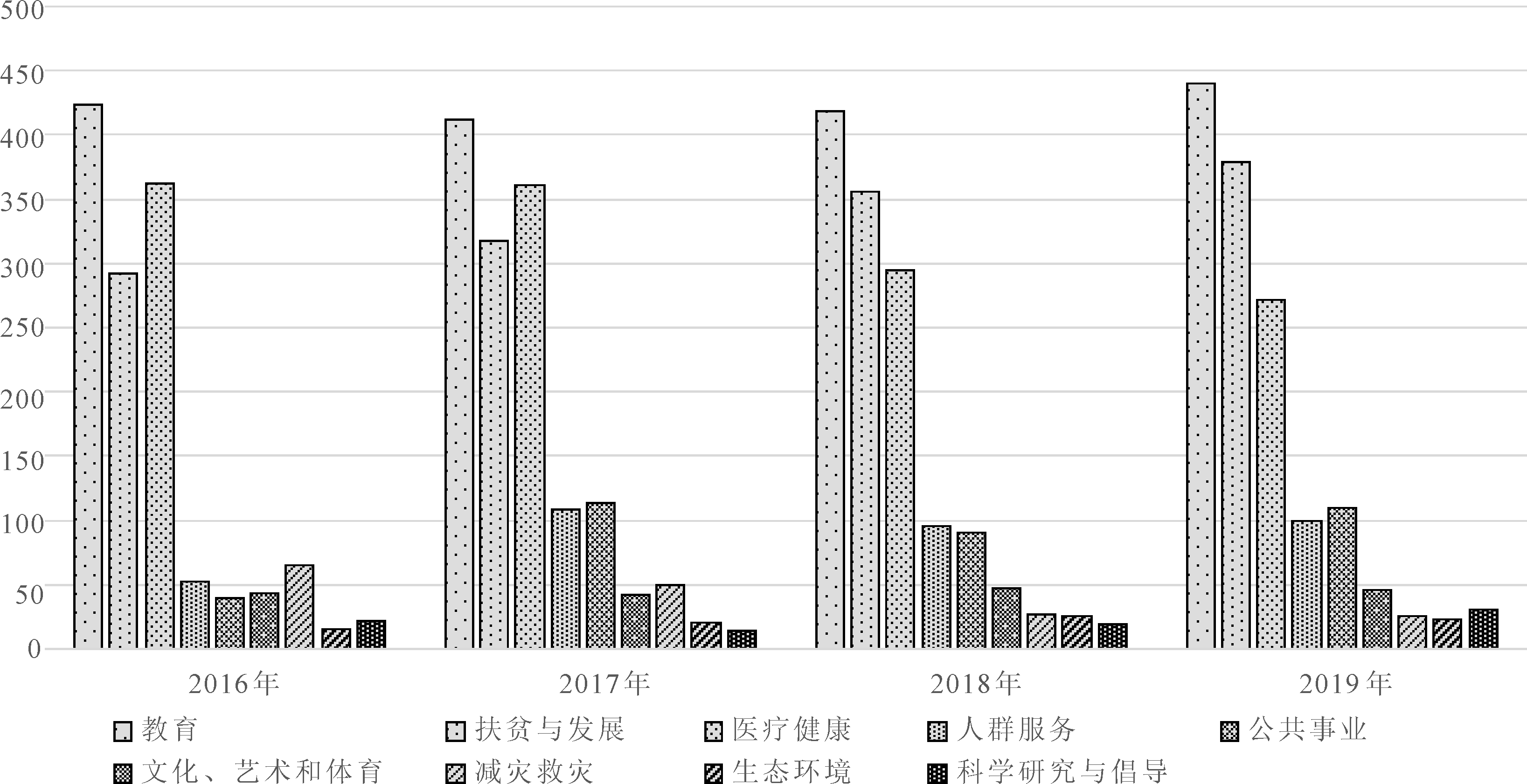

在中国社会捐赠体系中,作为接收捐赠之一的科学研究领域才刚刚起步且比例最低。《中国慈善捐助报告》显示,2016年起我国才明确把“科学研究与倡导”列入慈善捐赠名录,2016-2019年“科学研究与倡导”在我国九大慈善捐赠接收领域的捐赠额度占总额度的平均比例最低,如图4所示。从中可见,首先教育捐赠额度比例最高,2016-2019年平均经费为423亿元,同期平均比例为31%;其次是医疗健康,平均捐赠额度为340亿元,平均比例为25%;再次是扶贫与发展,平均捐赠额度为323亿元,平均比例为23%。2016-2019年“科学研究与倡导”平均捐赠额度为21.5亿元,平均比例为1.5%,这项捐赠占整个捐赠额度的比例微乎其微。

图4 2016-2019年我国各慈善领域捐赠接收情况

Fig.4 Donations received in various charitable fields in China from 2016-2019

数据来源:2016-2019年《中国慈善捐助报告》

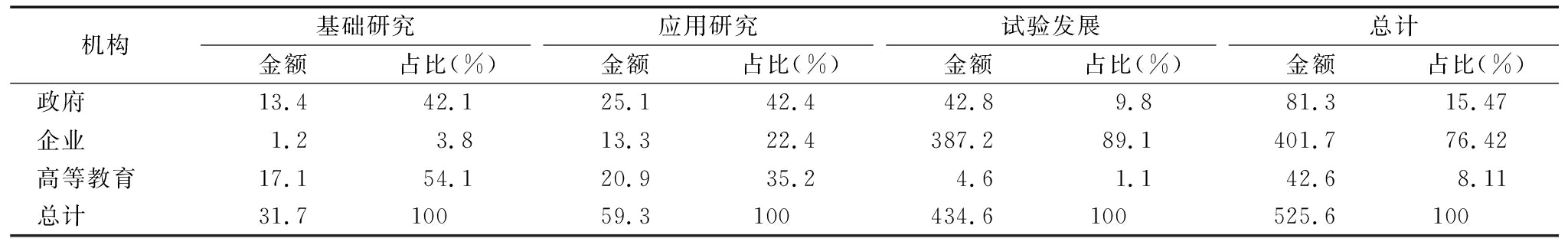

此外,我国对基础研究的社会捐赠几近空白,如表1所示。OECD公开数据显示,2019年中国基础研究经费为317亿美元,占R&D研发总经费的6%。其中,来自高等教育的投入占比最大,占54.1%;其次为政府投入,占42.1%,企业投入仅占3.8%,而我国非营利组织对基础研究的投入数据未被记录。

表1 2019年中国科研经费来源与R&D占比(美元/十亿)

Tab.1 Sources of research funding and share in R&D in China in 2019 ($/billion)

机构基础研究金额占比(%)应用研究金额占比(%)试验发展金额占比(%)总计金额占比(%)政府13.442.125.142.442.89.881.315.47企业1.23.813.322.4387.289.1401.776.42高等教育17.154.120.935.24.61.142.68.11总计31.710059.3100434.6100525.6100

数据来源:OCED数据库, https://stats.oecd.org,下同

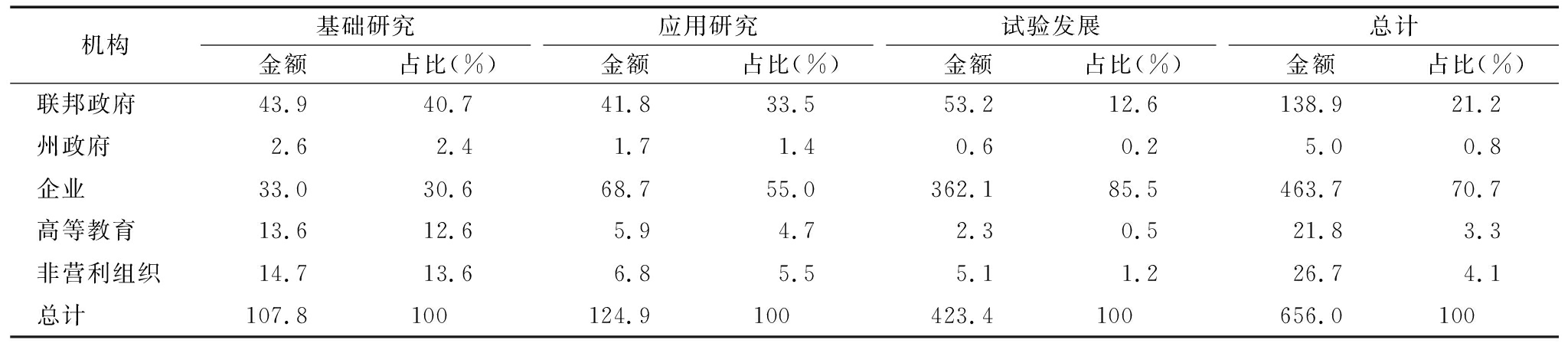

在美国,非营利组织对科学研究的捐赠较为清晰,如表2所示。美国科研经费主要来自联邦政府、州政府、企业、高等教育和非营利组织五大主体。其中,企业科学研究投入规模最大,占科研总经费的70.7%;联邦政府投入规模位列第二,占21.2%,主要为基础研究和应用研究提供经费支持;非营利组织位列第三,占4.1%。在基础研究经费来源方面,2019年美国基础研究经费为1 078亿美元,占R&D总经费的16.4%,其中非营利组织经费投入达147亿美元,占基础研究总经费的13.6%,成为继联邦政府和企业之后的第三大基础研究经费来源[18]。可见,无论是从科研经费还是基础研究经费看,美国经费来源均呈现稳定的多元化格局。

相比于应用研究和试验发展,基础研究是美国非营利组织支持的重点。目前,美国已形成以联邦政府为主,以州政府、企业、高校和非营利组织投入为辅的多元化基础研究投入格局。美国基础研究领域社会捐赠在国际上一直处于领先地位,其中非营利组织发挥关键作用,如图5所示。2009-2019年,美国非营利组织对基础研究捐赠经费占科研捐赠经费的比例一直保持在50%以上,11年平均占比为52%,远高于法国、日本、韩国等发达国家。

表2 2019年美国科研经费来源与R&D占比(美元/十亿)

Tab.2 Sources of U.S. research funding and share in R&D in 2019 ($/billion)

机构基础研究金额占比(%)应用研究金额占比(%)试验发展金额占比(%)总计金额占比(%)联邦政府43.940.741.833.553.212.6138.921.2州政府2.62.41.71.40.60.25.00.8企业33.030.668.755.0362.185.5463.770.7高等教育13.612.65.94.72.30.521.83.3非营利组织14.713.66.85.55.11.226.74.1总计107.8100124.9100423.4100656.0100

数据来源:https://crsreports.congress.gov/

图5 2009-2019年4国非营利组织捐赠基础研究经费占R&D经费的比例

Fig.5 Donations of basic research by non-profit organizations as a percentage of R&D funding in four countries during 2009-2019

综上所述,中美两国科研经费投入主体差异较大。我国科研经费主要来源于政府、企业和高等院校,而美国科研经费来源渠道更广泛,州政府和非营利组织也参与其中。在基础研究方面,美国非营利组织发挥重要作用,我国社会捐赠对基础研究的贡献无明确的数据资料佐证,出现这一情况的原因有二:一是我国基础研究投入渠道单一,尚未开拓社会捐赠投入基础研究的公开渠道,忽视了社会捐赠对于基础研究发展的推动作用;二是由于社会缺乏基础研究捐赠意识,导致基础研究捐赠接收体系不完善、接收数额过低,难以进行有效统计。

在激发社会捐赠意愿方面,中美两国都将所得税税收优惠政策作为首要激励方式。然而,我国税收优惠制度设计比美国晚了近一个世纪,相比美国高至50%的扣除比例和长达5年的结转期,我国现行慈善捐赠税收优惠力度十分有限,且缺少针对科学研究的专项优惠政策。

我国针对个人捐赠和企业捐赠的税收优惠政策起步于20世纪90年代,税收扣除方式灵活性较低,在税收政策制定方面仍有较大完善空间。我国自1993年起才正式对个人慈善捐赠提出税收扣除方案,根据现行《个人所得税法》规定,以个人名义进行慈善捐赠可享受应纳税所得额税前扣除的优惠政策,对于一般捐赠,扣除比例为30%,超过部分无法延期结转,对于面向特定基金会、国家重点发展事业和重大事件的捐赠可进行全额扣除。此外,税前扣除优惠政策对捐赠方式也有明确要求,捐赠者必须依托具有免税资格的公益性社会组织或国家机关进行间接捐赠。

企业捐赠税收优惠政策最初主要根据企业所属行业设定税收扣除标准,扣除比例最高仅为3%,随着政策的不断调整,我国逐渐放开对企业捐赠税收优惠的限制条件,税收扣除比例也有所上升。2008年,我国开始施行《企业所得税法》,将企业税前扣除额度提升至应纳税所得额的12%;同年,发布《关于公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除有关政策的通知》,提出企业通过指定机构捐赠,在年度利润总额12%以内部分可当年扣除,超过部分允许向后结转3年。允许延期结转是减轻企业捐赠成本的重要方式之一,可以看出,我国一直在探索科学合理的税收优惠政策,积极引导企业参与慈善捐赠事业。

相比中国,美国很早就开始实施激励捐赠的政策法规,并十分擅长用减免所得税的激励方式引导个人和企业的捐赠行为。1917年,美国国会开始施行联邦税法,为慈善捐赠行为制定了一系列免税措施。税法规定,面向宗教、慈善、科学、教育领域捐赠,在纳税人应税净收入50%范围内可减免税收。1969年,为进一步规范慈善捐赠制度,美国出台税收改革法案,针对不同捐赠对象和不同捐赠主体调整所得税扣除规则,规定以非营利组织为对象的捐赠,个人现金捐赠可按调整后毛所得的50%扣除[19],个人非现金捐赠按调整后毛所得的30%扣除,企业捐赠则按应纳税所得额的10%扣除,且个人和企业超过扣除比例的部分可向后结转 5 年扣除。以私人基金会为对象的捐赠,个人捐赠按调整后毛所得的20%扣除,企业捐赠则无税前扣除待遇。对于直接捐赠,个人按调整后毛所得的10%扣除,企业按应纳税所得额的10%扣除,但超过扣除比例部分不可向后结转[20]。除此之外,1969年税收改革法案也对遗产税和赠与税作出减免规定,提出若纳税人向以宗教、慈善、科学、文学、教育为目的的组织捐赠,可依据捐赠额予以税收减免,且无上限限制。

因此,相比于美国,我国税收优惠政策的科学性和合理性有待提高。美国社会捐赠税收激励政策由来已久,且对科学领域的捐赠一直实行有效的税收优惠政策,这极大地鼓励了个人和企业对科学研究的捐赠,为原始创新与基础研究创新提供了可靠的资金支持,使得美国社会捐赠在基础研究投入体系中发挥较为稳定的补充和支持作用。而我国当前税收优惠举措较为笼统,未重点突出科研领域捐赠激励方式,这也是导致我国慈善捐赠虽体量大但科研领域几近空白的重要原因。此外,尽管我国统一税收扣除标准和捐赠方式能够提高税务管理效率,却难以充分调动不同收入水平人群捐赠的积极性。当前,我国收入分配结构是典型的“金字塔”结构[21],低收入群体规模远高于中高收入群体,捐赠者的捐赠成本和捐赠意愿存在较大差异,统一税收扣除标准难以满足不同收入群体需求。

基金会是非营利机构中权威性较高的组织形式,是接收、使用捐赠款项的重要机构,往往制度完善、监管透明。在我国,基金会是主要捐赠接收主体之一,涉及领域广泛,但科学研究领域基金会数量较低,而美国已出现大量聚焦基础研究建设的基金会,甚至通过自发联盟的形式为基础研究提供长期稳定的资金支持。

当前,我国共有9 170家基金会,涉及教育、扶贫助困、医疗救援、安全救援等多个领域,其中教育领域基金会数量最多,达4 110家,约占基金会总数的45%,扶贫助困领域基金会占比约为34%,医疗救援领域基金会占比约为12%。其中,有508家基金会关注科学研究发展,约占基金会总数的5%[22]。此外,部分企业家出于对企业战略需求和长远发展的考虑,主动出资成立专注于基础研究的基金会和专项基金。2018年,腾讯基金会发起人马化腾联合杨振宁、饶毅等知名科学家共同发起“科学探索奖”,该奖项涉及数学与物理科学、化学新材料等基础科学领域和信息电子、能源环境等前沿技术领域,每年筛选出50位处于“探索期”的青年科技工作者,未来5年给予300万元资助[23]。2020年,企业家王石率万科员工向清华大学捐赠2亿股万科股票,用于设立“清华大学万科公共卫生与健康学科发展专项基金”,并建立清华大学万科公共卫生与健康学院,这一专项基金将在支持科研创新、奖励科研成果和引进人才等方面持续支持学院建设和发展[24]。

美国民间基金会是非营利组织的重要组成部分,对于基础研究捐赠发挥着突出作用。民间基金会资助范围十分广泛,涉及教育、慈善、科研、环保等许多领域。2019年美国国家非营利组织委员会发布的报告显示,美国私人基金会超过12万家。其中,对科学研究资助力度较大且知名度较高的有西蒙斯基金会、斯隆基金会、考夫曼基金会、英特尔基金会等。这些基金会更关注基础研究、医疗健康、教育等研究活动,往往为重点学科、针对性科研项目提供资金支持,也为科研人员设立奖励计划,支持杰出人才开展研究工作。以西蒙斯基金会和斯隆基金会为例,西蒙斯基金会2012年由数学家詹姆斯·西蒙斯创办,包括此基金会在内的6家基金会成立科学慈善联盟(SPA),以大学为主要捐赠对象,旨在通过个人慈善捐赠支持基础研究项目。同时,《2020年西蒙斯基金会年度报告》显示,基金会资助领域主要有生命科学、数学与物理科学、自闭症研究计划等,并与美国国家科学基金会(NSF)达成合作,联合发起针对深度学习的数学与科学项目资助[25],美国国家科学基金会(NSF)与西蒙斯基金会分别提供1 000万美元资助2项为期5年的项目。斯隆基金会由时任通用汽车公司董事长艾尔弗雷德·P·斯隆于1934年创立,基金会主要资助原创性科学研究以及与科学、技术和经济相关的基础教育。2020年,斯隆基金资产总额约为21亿美元,同年基金会捐款7 100万美元用于支持4类领域项目研发,即多元化合作兼容领域(Diversity, Equity & Inclusion)、大众科普领域(Public Understanding of Science & Technology)、前沿及自由探索领域(Research & Discovery)、研发技术支撑领域(Technology, Tools & Norms for Better Research)。2020年,斯隆基金会额外捐赠450万美元用于非营利组织及纽约市项目研发,以拓展基金会使命[26]。

由此可见,我国科研专项基金会建设与美国存在较大差距。尽管我国已有部分企业率先发挥引领作用,但针对基础研究的基金会数量较少,尚未形成规模效应,随着国家政策的积极引导,未来我国基础研究专项基金会规模有望壮大。而美国面向基础研究的基金会成立早、数量多,十分重视基础研究工作,能够自发汇聚各方力量为基础研究提供必要资助,不仅对科技杰出人才提供长期稳定的资金支持,在原始创新、前沿探索领域及高风险项目研究方面也作出重要贡献。

由于中美两国社会环境和慈善事业发展历史不同,当前在社会捐赠上遇到的瓶颈也存在较大差异。中国基础研究社会捐赠体系不成熟,瓶颈主要体现在捐赠渠道和机制不健全、税收激励措施不完善等方面,而美国的问题主要集中在政府与非营利组织之间的利益纠纷上。

(1)我国社会捐赠存在如下不足:第一,尚未建立完善的基础研究捐赠渠道。“科学研究与倡导”作为捐赠接收领域起步较晚且收到的捐赠金额最少,同时未设立“基础研究”专项,忽视了基础研究捐赠渠道设计。相比于美国、法国、日本等发达国家,我国民间资本缺少对基础研究的关注和重视,使得基础研究投入渠道单一。第二,缺乏稳定的基础研究专项捐赠机制。现有慈善会和基金会无法满足基础研究捐赠接收和使用的管理需求。我国几乎没有基础研究相关领域的专项基金会,当前涉及科学研究领域的基金会共有508个,仅占全部基金会的5%[22],也缺乏对基础研究捐赠款项的专业化管理和分配,难以通过捐赠为重大原始创新项目和探索性科技领域提供稳定支持。社会资本牵头组织基础研究专项基金会积极性不高,尤其是企业家、富人群体等资金实力雄厚的潜在捐赠者科研创新责任意识不强,未发挥社会带动效应和影响力,亟需鼓励其以个人名义发起标杆型基金会,提高其基础研究捐赠意识。第三,基础研究捐赠税收激励措施力度薄弱。国家对企业和个人基础研究捐赠的激励政策制约了其捐赠积极性。我国尚未放开对企业捐赠的税收优惠制约,对于大额捐赠或后期经营不善的企业来说,当前设定的3年结转期过短,且直接捐赠无法享受税收优惠,不能真正减轻企业负担。在我国现行累进税制下,由于收入越高交税额度越大,若实行税收抵免,则当抵免额相同时,低收入纳税人会得到更高比例的减税,打击了高收入者捐赠的积极性,不利于捐赠公平。另外,免税申报流程过于复杂,需经历准备证明资料、填写申请表、等待审核、填写缴款书等多个环节,整个流程需花费数月,严重阻碍了捐赠者的积极性。

(2)近年来,美国社会捐赠组织与政府宏观调控之间的矛盾愈发明显。原本针对社会捐赠的一些激励措施很难调动普通纳税人的捐赠意愿,捐赠不平等现象日益严重,非营利组织也受到政府牵制,难以发挥其支持社会公共服务的作用。综合来看,美国慈善事业主要存在两方面的困境:一是税法改革间接影响人们捐赠的积极性,尤其打击中小型捐赠者的捐赠意愿。2017年12月,美国前总统特朗普签署并发布《减税和就业法案》,旨在通过减税等一系列措施为美国工人提供更多工资和就业机会,但法案中的某些举措却在无形之中对美国慈善事业造成一定打击。法案提出将个人所得税标准扣除额由原来的6 500美元提高至1.2万美元,这一政策调整不仅扩大了免税人群,也使中低收入者得到更多税收优惠。而从捐赠激励角度看,中低收入者的捐赠意愿建立在通过捐赠行为获得税收抵扣这一优惠措施上,随着政策的不断调整,纳税人的应纳税额减少,同时也降低了其进行社会捐赠的积极性,制约了税收优惠对社会捐赠的激励效果。尤其是对于美国中产阶级和工薪阶层而言,更加难以调动其捐赠积极性。据相关专家预测,《减税和就业法案》的出台可能会抑制美国每年130~210亿美元的慈善捐赠[17]。二是政府对非营利组织存在剥削和利用行为,给非营利组织发展带来很大阻力。美国政府对非营利组织的制约主要体现在两个方面:一是变相对免税的非营利组织征税,尽管各州法律对非营利组织出台了相应免税政策,但在实际执行过程中,许多地方政府为吸纳资金、平衡预算,会以其它名义变相向非营利组织收取费用;二是削减非营利组织活动开支。美国政府习惯雇用非营利组织向公众提供公共服务,但很多时候政府并不会向非营利组织支付这些服务活动的真实成本费用,使得非营利组织不得不额外拿出资金弥补政府公共服务经费空缺。这些政府行为一定程度上增加了非营利组织运营成本,也削减了其资助经费,并降低了非营利组织捐赠力量。

可见,我国社会捐赠长期以来忽视了基础研究这一捐赠方向,导致基础研究成为社会捐赠体系的一大短板。相比之下,美国非营利组织对基础研究的社会捐赠体系比较完善,慈善事业运作方式较为成熟,在全球范围内遥遥领先,对于推动科技创新发展和提升基础研究水平具有重要意义。然而,近年来美国财政性激励政策对社会捐赠的忽视以及地方政府对慈善组织的压制,对个人捐赠热情和非营利组织常规运行造成了较大的负面影响。美国基础研究社会捐赠优势和瓶颈对我国政府未来合理引导社会捐赠具有很好的借鉴和启示作用。

从我国慈善捐赠总体架构看,我国捐赠主体多样,企业捐赠和个人捐赠将成为促进基础研究发展的主要慈善捐赠来源。瑞银集团(UBS)和普华永道(PWC)联合发布的《2020亿万富豪洞察》报告显示,2018—2020年,中国亿万富豪财富总额增长71%,高达1.7万亿美元,2020年我国有亿万富翁415名。这些庞大而迅速崛起的富人群体,为我国以个人名义成立基础研究专项捐赠基金会提供了坚实的物质基础。如企业家马化腾、王石都已通过捐赠资金、设立基金的方式为基础研究发展提供支持,这些对基础研究的捐赠往往以研发需求为出发点,不仅有利于推动“科技向善”,也在一定程度上弥补了某些领域基础研究投入的不足。

当前,我国正处于创新型国家建设的关键时期,完善基础研究多元化投入体系、推动社会力量加入基础研究,已成为新形势下加强基础研究的重点举措。近年来,我国接连出台多项政策鼓励基础研究投入渠道多元化,通过社会捐赠等方式引导社会力量加大基础研究投入。2018年,国务院出台的《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》提出“探索共建新型研发机构、联合资助、慈善捐赠等措施,激励企业和社会力量加大基础研究投入”。2020年多部委共同制定《新形势下加强基础研究若干重点举措》《加强“从0到1”基础研究工作方案》,明确提出“鼓励社会资本投入基础研究,支持社会各界设立基础研究捐赠基金”。可见,采取多种措施激发社会资本投入基础研究领域,构建基础研究社会捐赠体系已是大势所趋。

我国应明确基础研究捐赠作为捐赠接收领域的重要地位。第一,在捐赠领域中,增加“科学研究与倡导”捐赠比例,使其占总捐赠额的比例达到5%~10%。未来5年逐渐递增,“十四五”期间争取达到总捐赠款额的10%。第二,在“科学研究与倡导”下设“基础研究捐赠”类目,使基础研究捐赠额占“科学研究与倡导”的比例达到50%以上。2009—2019年,美国非营利机构基础研究捐赠额度占R&D总捐赠额的比例始终保持在50%以上,因此我国不仅要单设“基础研究”捐赠类目,还要逐年提升基础研究捐赠占“科学研究与倡导”的比例。第三,对捐款进行二次分配,将非定向捐赠接收额按照固定比例优先划拨给科学研究领域;加大宣传力度,开展科学研究重要性普及和传播活动,大力倡导科技领域社会捐赠,为基础研究开拓新投入路径。

第一,鼓励个人成立专项捐赠基金会,增加基础研究定向捐赠。倡导知名企业家以个人名义牵头成立基础研究专项捐赠基金会,吸引社会各界进行捐赠,基金会主要由大额捐赠者和普通小额捐赠者构成,可在不同时期肩负国家“科研创新”捐赠的不同使命。第二,政府引领设立基础研究专项基金会。设立基础研究专项资助机构,助力关键学科领域科研项目。当前,我国基金会数量庞大,却少有基础研究相关领域的基金会。因此,政府应着手成立基础研究专项资助机构,专注于重大原始创新领域和基础研究前沿学科投入,利用多种途径吸引社会各类捐赠。此类基金会将按学科划分,为部分领域基础研究提供稳定的非竞争性投入,尤其关注风险高、争议大的非共识基础研究项目,根据需求予以必要支持。

我国应针对基础研究捐赠制定更加合理的税收优惠政策。首先,加大企业捐赠税收优惠力度并延长结转期。调整企业税收优惠政策,引导企业向基础研究领域捐赠,允许直接捐赠以应纳税所得额的12%扣除,并将结转期延长至5年。我国慈善捐赠为企业主导模式,作为我国慈善事业的主力,企业捐赠占社会捐赠总额的50%以上。但目前企业捐赠主要集中在教育、医疗健康和扶贫3个领域,对科学研究领域热情不高,因此可通过调整税收优惠力度引导企业转变捐赠方向。美国企业间接捐赠超出扣除比例部分可向后结转5年扣除,直接捐赠也可按应纳税所得额的10%扣除,一定程度上打破了对企业捐赠方式的限制[27]。因此,我国应适当调整税收优惠政策,对向基础科学研究领域捐赠的企业,间接捐赠结转期由3年延长至5年,并允许直接捐赠以应纳税所得额的12%予以扣除,提高企业对基础研究领域的捐赠意愿。其次,提高个人捐赠者税收抵扣限额,发挥税收激励效应。政府也应对个人捐赠者采取积极激励措施,利用税收抵扣政策对大额捐赠者进行补偿,提高个人所得税抵扣比例至50%以上,并允许结转扣除。一般来说,通过税收优惠促进个人捐赠包括税收扣除和税收抵免两种方式。由于我国采用累进税制,即收入越高交税额度越高, 在这种税制下,若实行税收抵免,则当抵免额相同时,低收入纳税人会得到更高比例的减税,这样将打击高收入者捐赠的积极性,不利于捐赠公平。因此,提高税收抵扣比例成为强化捐赠动机、激励高收入阶层捐赠的有效政策。2018年最新修订的《中华人民共和国个人所得税法》提出:“个人在公益慈善事业上的捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额30%的部分,可以从其应纳税所得额中扣除。”也即,只有个人捐赠额不超过税前收入30%的部分才能享受税收抵扣,扣除率较低,超出部分也不能结转扣除,这样会使捐赠者更偏向小额捐赠,从而削弱税收抵扣政策对大额捐赠的激励效应。而美国个人捐赠可以享受税收优惠的部分最高可达当年税前收入的50%,且超出部分允许向后结转5年扣除,这使捐赠者能够充分享受捐赠行为带来的税收补偿,尽可能地维护捐赠者利益,降低机会主义成本,引导其长期稳定地进行捐赠。因此,我国可将“捐赠基础研究”高收入人群应纳税所得额30%的抵扣限额提高至50%左右,并对超出部分进行结转扣除,激发大额捐赠者的捐赠意愿。再次,简化捐赠者减免税申报办理流程。缩短捐赠者减免税申报办理环节和程序,提高减免税审批速度,保证捐赠者权益。税收优惠对捐赠行为的激励作用不仅体现在扣除力度上,还取决于减免税兑现效率。当前,我国减免税申报流程复杂,极大地打击了个人和企业的捐赠意愿。相比之下,美国减免税申报极为便利,只需要捐赠者准备好慈善机构抵税发票附在报税单上,便可在纳税时自行抵扣。因此,我国应简化减免税申报中间程序,充分利用信息技术对捐赠者的捐赠情况实时跟踪记录,对其减免税资格进行自动审核,从而提高审批效率,降低捐赠者成本。

非营利组织登记管理机关和业务主管单位应把管理重点放在运营过程监督上。首先,放宽对非营利组织机构的资格审查,鼓励民间自发成立独立的非营利性科研组织机构,放宽对该类非营利组织机构的资格审查和运营限制,集中民间力量开展基础研究。非营利组织是社会捐赠的重要形式,主要包括社会团体、基金会和民办非企业。我国目前对非营利组织采取的双重审核制不利于非营利组织发展。因此,应采用“宽准入,严监管”模式,从两个方面鼓励民间成立针对基础科学研究活动的非营利组织,一方面放宽资格审查要求,赋予更多非营利组织合法地位,更好地筹资投入科研;另一方面,放松非营利组织税前扣除资格认定标准,让更多非营利组织享受税收优惠,减轻其运营压力,激发其参与科研活动的主动性。其次,简化小额捐赠途径和程序,积极推动社会小额捐赠。吸引社会各类资源捐赠,利用各种途径汇集社会小额捐赠。采取“互联网+”公益模式,通过社交网络发起基础研究公益众筹项目。设计可操作性强、条件限制低的基础研究网上捐赠募集项目,通过各大社交平台向捐赠者传递基础研究捐赠相关信息和捐赠方式,确保捐赠方与受赠方之间的信息对称。鼓励专业基础研究基金会、科学慈善家和企业联合发起基础研究捐赠募集活动,保证捐赠经费使用情况和流入方向公开透明,确保整个捐赠过程的专业性和规范性。

习近平总书记指出“我们迎来了世界新一轮科技革命和产业变革同我国转变发展方式的历史性交汇期,既面临着千载难逢的历史机遇,又面临着差距拉大的严峻挑战”,基础研究发展同样面临历史性机遇与挑战,社会捐赠也将肩负促进我国基础研究快速发展的历史使命。

当前,基础研究薄弱是制约我国科技创新发展的短板,导致重大原创成果不多和关键核心技术被“卡脖子”,而导致基础研究薄弱的一个重要原因是研究经费中用于基础研究的部分较少。由于基础研究短期内很难产生经济效益,且存在较高的失败风险,所以大多数营利性机构缺少基础研究投入意愿。我国一直实行政府主导的基础研究投入模式,政府虽能提供较为稳定的资金投入,但也具有一定局限性,往往只能关注部分潜力大、研究价值高的基础研究领域,非共识、探索性项目难以形成稳定的资金支持。

推动社会捐赠和企业加入基础研究多元化投入体系,能够使更多科研项目获得支持。社会捐赠投入基础研究已成为新时期科技发展战略的重要举措,这类资助可为前沿性、高风险性、自由探索的基础研究领域提供长期稳定的资金支持,极大地促进我国科技快速发展。企业投资应用基础研究有一定的内在驱动力,这种投资不仅能够破解关键核心技术,也有助于提高科技竞争力并满足市场需求。因此,社会捐赠和企业可作为政府基础研究投入的必要补充。

首先,当前我国慈善捐赠体系已较为成熟,社会公益资源总量逐年增长,资金基础雄厚,在教育、医疗健康等领域表现出显著社会效应。其次,我国企业家和富人群体规模不断壮大,他们不仅拥有雄厚的资金实力,也在社会中具有较强影响力。《慈善蓝皮书:中国慈善发展报告(2021)》指出,中国慈善事业因为抗疫而呈现喷涌之势,2020年全国社会公益资源总量为4 100亿元,较2019年增长18.85%,其中社会捐赠总量为1 520亿元[13],这将成为未来基础研究社会捐赠良性发展的基石。最后,“科技向善”的理念日益被国内高科技企业和公众认同,社会资本将加速聚焦如何运用科技力量有效解决社会发展问题。因此,社会捐赠蕴藏着巨大的科研资金潜力,这将是我国未来基础研究不可或缺的投入力量。

为较好地利用各方捐赠力量,设计基础研究捐赠体系需要综合考虑多方因素,协调各部门合作,面向各捐赠主体制定兼具合理性、可行性的鼓励和引导方式,激发社会力量进行基础研究专项捐赠。比如,在设计针对基础研究捐赠的税收优惠措施时,政府需要联合相关税务部门共同拟定税收扣除额度和执行办法,既要考虑个人、企业等不同捐赠主体对税收优惠形式的实际需求,也要考虑现行税制对企业、个人捐赠行为的影响,确保做到捐赠公平。除此之外,还需要调整税收减免申请流程,健全公众捐赠渠道,在政策层面和执行层面协同开通基础研究捐赠渠道。唯有调动各方力量通力配合,才能尽快构建优质、科学的基础研究社会捐赠体系。

本文存在如下不足:由于基础研究社会捐赠数据难以获取,对我国基础研究社会捐赠现状的刻画不够全面。由于我国科学研究捐赠投入较少,从相关公开统计数据中挖掘可分析的信息资料也较少,尤其是基础研究领域接收捐赠的数据更少。因此,未来应针对基础研究社会捐赠进行专项调研,通过实地考察获得现实数据,进一步揭示我国基础研究社会捐赠的实际开展情况,以便制定更具针对性的基础研究社会捐赠激励举措,构建更稳定的基础研究多元化投入格局。

[1] 秦铮. 美国建设世界科技强国的经验及对我国的启示[J]. 创新科技, 2022,22(3):81-91.

[2] 陈强,朱艳婧.美国联邦政府支持基础研究的经验与启示[J].科学管理研究,2020,38(6):134-140.

[3] 钱万强,林克剑,闫金定,等.主要发达国家基础研究发展策略及对我国的启示[J].科技管理研究,2017,37(12):37-41.

[4] 王黎春,邵冰欣,翟媛媛,等.我国省域基础研究发展现状及能力提升策略[J].创新科技,2019,19(8):23-31.

[5] 纪玉伟,陈媛媛,范红坤.中国与其他创新型国家基础研究经费投入政策对比研究[J].科技智囊, 2021,27(3):61-69.

[6] 朱迎春.美国联邦政府基础研究经费配置及对我国的启示[J].全球科技经济瞭望,2017,32(8):27-34.

[7] 李静海.抓住机遇推进基础研究高质量发展[J].中国科学院院刊,2019,34(5):586-596.

[8] 罗珵,杨骁.中国科研经费政策发展历程回顾及演变逻辑分析[J].中国科技论坛,2021,37(7):15-28.

[9] 姜桂兴,程如烟.我国与主要创新型国家基础研究投入比较研究[J].世界科技研究与发展,2018,40(6):537-548.

[10] 王元丰.基础研究投入支撑强科技战略[EB/OL].(2020-11-02)[2022-01-05]. https://opinion.huanqiu.com/article/40WpMiPTNDy.

[11] 董俊林.科学技术与公益慈善的历史互动和未来发展[J].自然辩证法通讯,2020,42(4):94-99.

[12] 凌寒.改写推动科学研究的剧本——慈善基金大举投入基础科学[J].世界科学,2018,41(1):54-56.

[13] 付克飞.科学慈善事业——美国科技发展的助推器[J].全球科技经济瞭望,2015,30(2):9-17.

[14] 杨博文,涂平.引导社会捐赠支持科学研究[J].科技中国,2021,25(3):27-31.

[15] 2019年度中国慈善捐助报告发布[EB/OL].(2020-10-12) [2022-01-05]. https://xw.qq.com/amphtml/20201012A03SUE00.

[16] 中国社会科学院创新工程.中国慈善发展报告(2021)[R].北京:社会科学文献出版社,2022.

[17] National Council of Nonprofits. Nonprofit impact matters: how america′s charitable nonprofits strengthen communities and improve lives [R]. America: National Council of Nonprofits,2019.

[18] Congressional Research Service. U.S. research and development funding and performance: fact sheet[EB/OL].[2022-01-05]. https://crsreports. congress.gov/.

[19] 晏丽丽. 我国公益捐赠税法制度研究[D].石家庄:河北经贸大学,2011.

[20] 周玉成. 慈善捐赠的税收激励政策研究[D].合肥:安徽财经大学,2019.

[21] 李亦楠.中美慈善捐赠结构比较研究[J].治理研究,2020,36(6):81-87.

[22] 基金会中心网[EB/OL].http://datax9.foundationcenter.org.cn/foundation.html.

[23] 科学探索奖官网[EB/OL].https://xplorerprize.org/index.

[24] 凤凰网财经[EB/OL].[2022-01-05]. https:// finance. ifeng. com/c /7vL GwGVWmD1.

[25] 中科院网信工作网.美NSF与西蒙斯基金会(Simons)联合发起针对深度学习的数学与科学基础研究[EB/OL]. (2020-04-08) [2022-01-05].http://www.ecas.cas.cn/xxkw/kbcd/201115_128187/ml/xxhjsyjcss/202004/t2020 0408_4555415.html.

[26] Sloan Foundation. The 2020 Alfred p. sloan foundation annual report [EB/OL]. [2022-01-05]. https://sloan.org/about/documents.

[27] 杨利华.美国慈善捐赠税收扣除制度的考察与思考[J].北方法学,2016,10(3):67-76.