0 引言

新时代下人才管理的作用愈加凸显,但微观研究较少,明星工作者研究为当前人才管理实践提供了一个良好的微观视角。明星工作者是组织中的最重要人才,他们具有高绩效[1-2]、高社会网络[3]、高帮助性[4]等特征,能够为公司创造很多价值[5]。企业竞争本质上来源于明星工作者之间的竞争,即优秀员工所占比例而非企业整体平均人力资本[5]。明星工作者不仅能创造价值,还能产生正向或负向溢出效应[6]。明星工作者溢出效应是指明星工作者对自身以外的主体产生影响,如绩效[4]、知识[7-8]、资源[7]等。因此,厘清明星工作者溢出效应作用机制有助于更好地管理明星工作者,充分发挥明星工作者在新时代人才强国战略背景下的人才价值。

明星工作者的高可视性让其在组织间和地区间的流动高于同伴,相对于未流动的明星工作者,流动明星工作者所产生的溢出效应影响范围更广且更具动态性,但已有研究未揭示非流动和流动情境下明星工作者溢出效应差异。此外,已有研究[6,9-10]更关注明星工作者溢出效应,忽视了过程机制,这增加了全面了解明星工作者在不同层次上发挥溢出作用的难度。最后,关于明星工作者在地区间(城市和国家)流动的研究较少。因此,本文对企业内明星员工、明星科学家、明星CEO、明星运动员等明星工作者所产生的溢出效应进行回顾,从非流动和流动视角分别阐述明星工作者溢出效应的理论基础和过程机制,并构建明星工作者溢出效应整合框架,提出明星工作者溢出效应研究展望。

本文贡献在于:①从非流动和流动视角探讨明星工作者溢出效应,为明星工作者研究提供一个新的理论视角,指出组织在管理人才时不仅需要考虑人才稳定性,还需要考虑人才流动对新旧组织(地区)所产生的影响;②基于经济学人力资本的外部性、社会学社会资本的外部性以及明星工作者相关文献,界定明星工作者溢出效应,为相关研究的共同对话奠定基础;③挖掘明星工作者对个体、团队、组织和场域产生影响的过程机制,梳理认知、情绪、信号、资源等溢出路径,提出明星工作者溢出效应整合框架,呈现现有理论基础、作用机制。本文期望引起学术界和实践界对明星工作者溢出效应的关注,旨在为后续明星工作者研究和人才管理实践提供参考。

1 研究方法

1.1 文献检索

在检索主题词之前,需要首先梳理与明星工作者相关的概念。与明星工作者密切相关的概念是高绩效工作者,两者内涵不同,前者衡量标准较后者更加严苛。一方面,对于明星工作者而言,高绩效是必备条件,在关注高绩效的同时还要关注地位等其它维度;高绩效工作者只强调员工绩效表现,和社会资本无关[9];另一方面,明星工作者和高绩效工作者对绩效的要求不同,前者高于后者。Groysberg等[11]将杂志调研排名前3%的证券分析师定义为明星工作者;Lahiri等[12]将调研样本中排名前5%的发明家界定为明星。尽管现有文献对高绩效工作者的绩效标准概括不一,但均认为高绩效工作者的绩效范围更广,如包括组织或团队中前30%的人员。高绩效工作者范畴相比于明星工作者更广,高绩效工作者的特点都适用于明星工作者(从一般到个别),反之则不一定成立。因此,在检索过程中将“高绩效工作者”纳入检索主题词。此外,核心员工、关键员工、高地位员工、关键发明人、高成就员工等概念可能暗含高绩效维度,因此也将它们纳入检索主题词,但剔除在测量时未包含高绩效维度的文献。鉴于明星工作者强调已有成就,所以未将高潜力人员纳入。最后,明星CEO、明星科学家和明星运动员作为明星工作者的一种类别,也被纳入检索范围。在概念上,明星工作者既包含管理者也包含普通员工,既包含企业内明星也包含明星科研人员和明星运动员。本文对明星工作者、明星CEO、明星科学家、明星运动员、高绩效工作者、核心员工、关键员工、高地位员工、关键发明人、高成就员工不作明确区分。

关于明星工作者溢出效应研究,部分文献直接采用“溢出效应”一词,部分文献用“影响”“结果”等词代替“溢出效应”,甚至未出现“溢出效应”。为避免遗漏相关文献,本文以star performer*、superstar*、star scientist*、star CEO*、star athlete*、high performer*、core employee*、key employee*、high-status employee*、key inventor*、high achiever*为主题词,在Web of Science核心集上进行检索,将时间设定为1975—2023年,共检索到3 102篇英文文献。同时,以明星工作者、明星员工、超级明星、明星科学家、明星CEO、明星运动员、高绩效工作者、高绩效员工、核心员工、关键员工、高地位员工、关键发明人、高成就员工为主题词,在知网上进行检索,检索时间不限,共检索到998篇中文文献,最终得到中英文文献共计4 100篇。

1.2 文献筛选

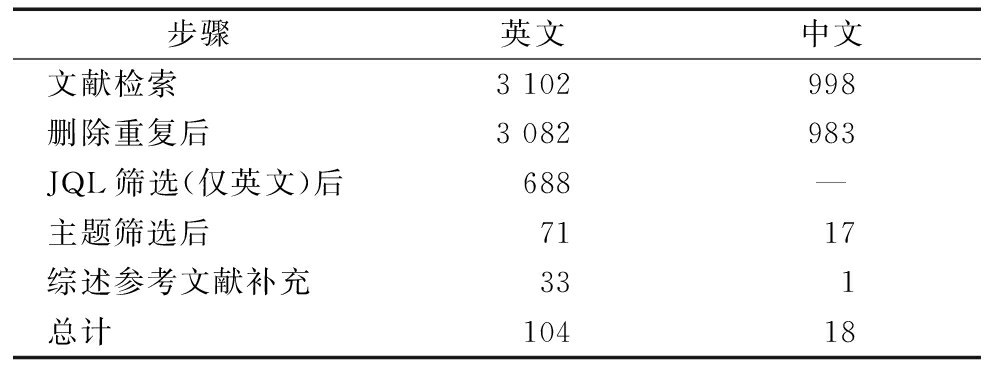

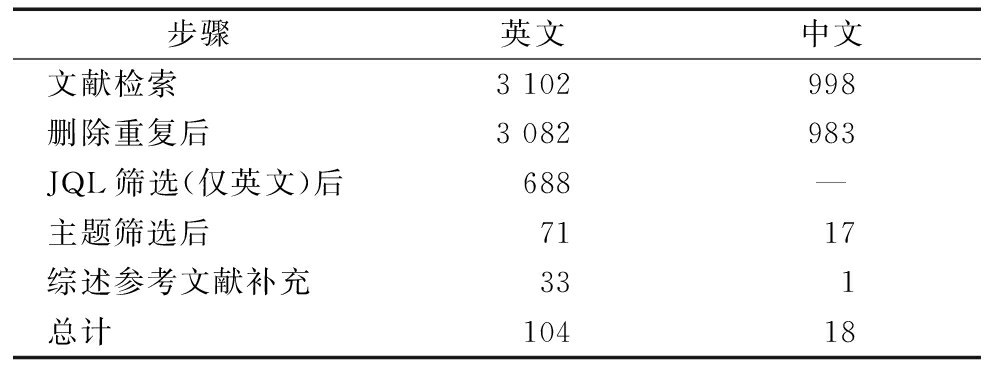

文献筛选共包括4个步骤,分别是剔除重复文献、期刊筛选、主题筛选和综述文章参考文献补充。第一,剔除英文重复文献得到3 082篇。为保证文献质量,参考Marler &Boudreau(2017)的方法,将不在期刊质量列表(Journal Quality List, JQL)中的英文文献删除,得到688篇英文文献。期刊质量列表是对不同来源期刊排名整理的结果,该列表上的期刊质量较高,本文选取2022年第69期。剔除15篇中文重复文献,由于在检索时已设定为核心期刊故没有进一步删除,最终得到983篇中文文献。第二,根据标题、摘要和文献内容对剩余文献进一步筛选,得到88篇文献(英文文献71篇,中文文献17篇)。筛选标准如下:①研究对象为组织中的明星工作者,而非娱乐界明星,也非明星组织;②明星工作者测量需包含反映绩效维度的指标,若只测量其它维度则予以剔除;③明星工作者为溢出效应的发出者,即探讨明星工作者对其他主体的影响而非其他主体对明星工作者的影响;④研究内容为明星工作者溢出效应,包括对非明星同伴、其他明星同伴、领导、团队、组织、场域的影响,而非明星工作者对自己的影响,也非明星工作者管理。第三,根据6篇综述文章的参考文献,补充漏检的34篇文献(英文33篇,中文1篇),文献补充标准和主题筛选标准一致。最终得到122篇文献,其中英文文献104篇,中文文献18篇(见表1)。

表1 文献检索与筛选

Tab.1 Literature search and screening

步骤英文中文文献检索3 102998删除重复后3 082983JQL筛选(仅英文)后688—主题筛选后7117综述参考文献补充331总计10418

2 明星工作者与明星工作者溢出效应内涵

2.1 明星工作者内涵与类型

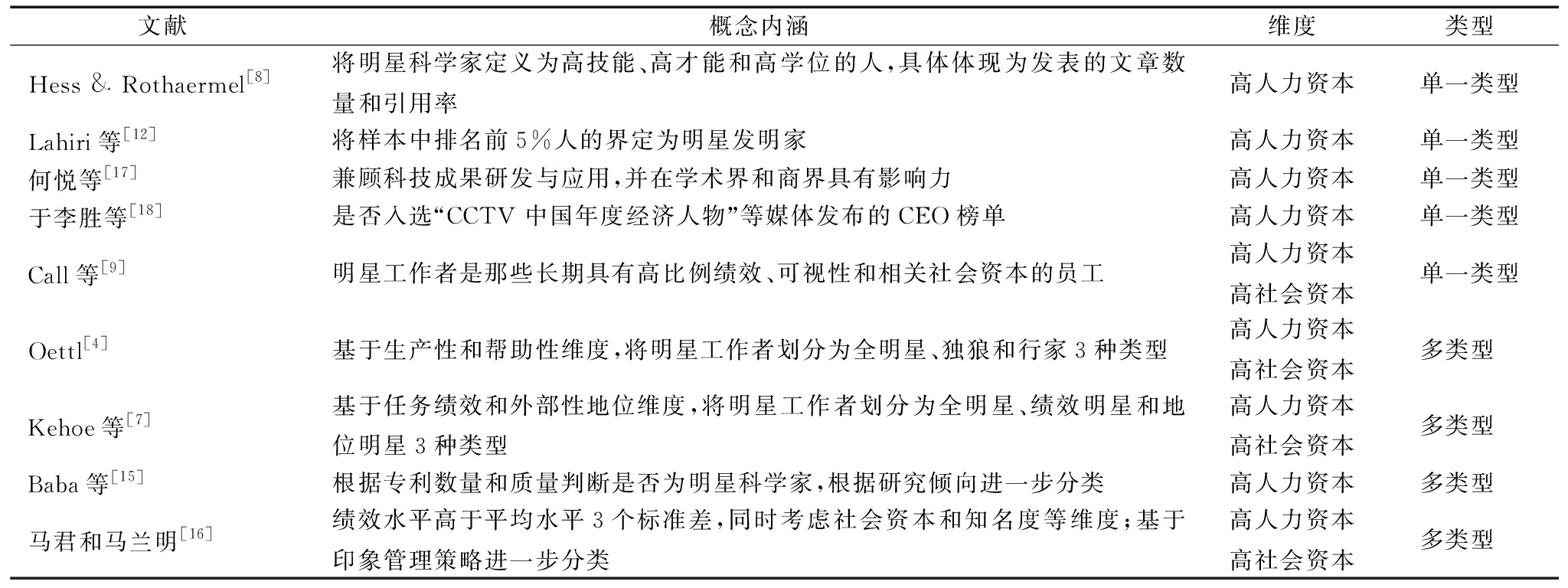

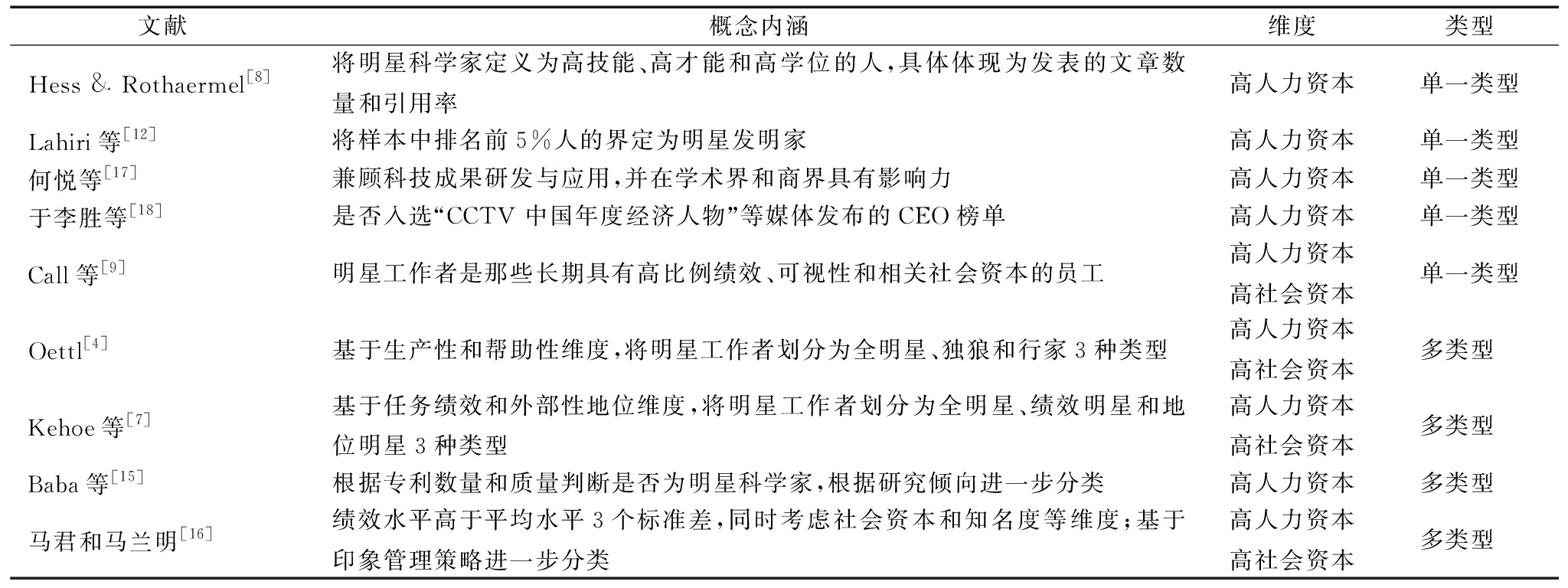

最初,学者采用高绩效[13]、高智力资本和高学位[8]、高生产率[5]界定明星工作者,体现了明星工作者的高人力资本特点。由于明星工作者嵌套于网络中[11],具有社会性特征。因此,相关学者将网络位置[14]、高帮助性[4]和高地位[7]等社会维度纳入明星工作者内涵,体现了明星工作者的高社会资本特点。可见,明星工作者内涵界定从最初单维人力资本视角逐渐发展至融合人力资本和社会资本双维视角,且高绩效等人力资本特征是界定明星工作者的必备条件。社会资本和人力资本能够彼此强化[3,14],即高人力资本可让明星工作者获得更多社会资本,而这些社会资本反过来会提高明星工作者人力资本,反之亦然。

随着明星工作者内涵的不断丰富,其类型也从单一类型发展为多种类型,部分研究基于明星工作者人力资本和社会资本两大维度对其进行分类。Kehoe等[7] 从任务绩效和外部地位两个维度出发,将明星工作者划分为全明星、绩效明星和地位明星三大类;Oettl[4]基于明星工作者生产性和帮助性两个维度,将明星工作者划分为全明星、独狼和行家三大类。虽然两种分类基础都是人力资本和社会资本维度,但前者强调社会资本的影响力,后者强调人际关系/社会行为。在此基础上,学者们进一步细分了人力资本视角下的明星工作者和社会资本视角下的明星工作者。就前者而言,Yin &Zhi(2016)根据学术评价体系,将明星科学家划分为受资助的学术精英、杰出青年学者、长江学者;Baba等[15]根据科学研究倾向,将明星科学家划分为聚焦于应用研究的爱迪生科学家、聚焦于理论研究的波尔科学家、同时关注应用研究和理论研究的巴斯德科学家。就后者而言,Grigoriou &Rothaermel[3]基于社会网络结构将明星工作者划分为处于中心网络位置的整合型和处于结构洞位置的联结型两大类。除此之外,还有研究聚焦于明星工作者行为。Zucker等(1998)将明星科学家概括为曾经附属企业、曾经和企业有联系、从未和企业有联系或附属企业3种类型;马君和马兰明[16]基于明星工作者印象管理策略,将其划分为同化、去类、整合和确认4种类型。

总之,明星工作者内涵从最初单维构念逐渐发展为双维构念,并从单一类型发展为多种类型,明星工作者内涵与类型如表2所示。

表2 明星工作者内涵与类型(部分文献)

Tab.2 Definitions and categories of star performers (part of the literature)

文献概念内涵维度类型Hess & Rothaermel[8]将明星科学家定义为高技能、高才能和高学位的人,具体体现为发表的文章数量和引用率高人力资本单一类型Lahiri等[12]将样本中排名前5%人的界定为明星发明家高人力资本单一类型何悦等[17]兼顾科技成果研发与应用,并在学术界和商界具有影响力高人力资本单一类型于李胜等[18]是否入选“CCTV 中国年度经济人物”等媒体发布的CEO榜单高人力资本单一类型Call等[9]明星工作者是那些长期具有高比例绩效、可视性和相关社会资本的员工高人力资本高社会资本单一类型Oettl[4]基于生产性和帮助性维度,将明星工作者划分为全明星、独狼和行家3种类型高人力资本高社会资本多类型 Kehoe等[7]基于任务绩效和外部性地位维度,将明星工作者划分为全明星、绩效明星和地位明星3种类型高人力资本高社会资本多类型 Baba等[15]根据专利数量和质量判断是否为明星科学家,根据研究倾向进一步分类高人力资本多类型 马君和马兰明[16]绩效水平高于平均水平3个标准差,同时考虑社会资本和知名度等维度;基于印象管理策略进一步分类高人力资本高社会资本多类型

注:根据相关文献整理

此外,明星工作者具有以下特点:首先,明星工作者具有相对性[5,9,11],即某人是否为明星工作者主要取决于其所属团队或组织中其他人员的工作水平。例如,个体在一个平庸的组织中更容易成为明星工作者,但在一个卓越组织中则不太容易成为明星工作者,因为卓越组织中高人力资本或高社会资本人才更多;其次,明星工作者在一定时间内具有稳定性,因为明星工作者的卓越绩效不是某一次工作努力的结果,而是某一段时间内的持续结果[5]。

2.2 明星工作者溢出效应内涵

在解释经济增长时,Lucas[19]认为人力资本具有内部性和外部性,其中内部性是指人力资本对自身生产力的影响,外部性是指人力资本对他人生产力的影响。与人力资本类似,社会资本的公共物品属性也使其具有外部性特征[20],亦会对其他主体产生影响。外部性也被称为溢出效应,后被引入明星工作者研究,用以探讨明星工作者对其他主体的影响。首先,明星工作者的高人力资本和高社会资本具有外部影响力。人力资本溢出效应主要体现为明星工作者对其他主体绩效[4]、知识[7-8]、行为[21-22]等产生的影响。社会资本溢出效应主要表现为明星工作者对其他主体资源[7]、名誉[7]、网络资本[23-24]、地位(解峰等, 2021)等产生的影响。除高人力资本和高社会资本溢出效应外,明星工作者的行为也有可能对其他主体产生影响。如信息过载的明星工作者会选择离职或减少分享行为[14],从而对同伴、团队和组织等产生不良影响;明星科学家和企业合作会带来前沿科研成果,从而助力企业创新发展[15,25]。此外,明星工作者所在团队也会对明星工作者以外的主体产生影响,如明星工作者过多可能会产生冲突,不利于团队效能提升。可见,明星工作者自身特点(高人力资本和高社会资本)、明星工作者行为、明星工作者团队特点等都具有外部性。基于此,本文将明星工作者溢出效应定义为明星工作者特点、行为、团队特征等相关属性对明星工作者以外的个体、团队、组织和场域等产生的影响,具体表现在绩效、知识、资源、名誉等方面。

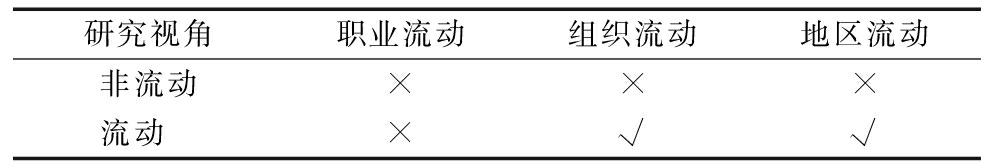

3 研究视角:明星工作者的非流动性与流动性

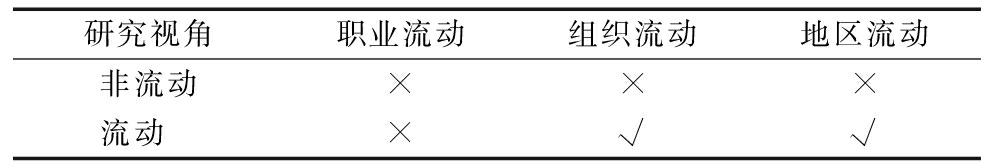

劳动力具有流动性,坎贝尔等[26]将劳动力流动划分为职业流动、组织流动和地区流动三大维度。其中,职业流动是指从一种职业流动到另一种职业,组织流动是指从一个组织流动到另一个组织,地区流动是指从一个地区流动到另一个地区。明星工作者的卓越绩效和广泛的社会关系使其在劳动力市场中比普通人员更受重视[11],具有更高的流动性[9]。现有研究考察了明星工作者的非流动性因素(非流动视角)和流动性因素(流动视角)。非流动视角将明星工作者预设在某个组织或空间内,从明星工作者自身特点[27]、行为[8]和团队特点[28]出发讨论溢出效应。流动视角突破组织或空间边界,讨论明星工作者在不同组织[11,29]和区域[23-24,30]流动带来的溢出效应。在流动视角下,现有文献未涉及职业流动,因此本文仅讨论明星工作者组织流动和空间流动两种情况。综上所述,基于劳动力流动概念和明星工作者现有流派提出非流动性和流动性两个研究视角,如表3所示。

表3 明星工作者非流动性和流动性

Tab.3 Immobility and mobility of star performers

研究视角职业流动组织流动地区流动非流动×××流动 ×√√

明星工作者在流动和非流动情境下的溢出效应有所不同,主要表现为以下3个方面:一是非流动视角和流动视角下溢出效应范围不同。明星工作者流动意味着从一个人才池流到另一个人才池,对原组织/原区域和新组织/新区域均会产生影响,而非流动视角下明星工作者溢出效应更多局限于某个组织/区域。二是不同于非流动性,流动性明星工作者溢出效应更具动态性。三是非流动视角和流动视角下的理论基础及溢出路径不同。此外,探讨明星工作者非流动和流动视角下的溢出效应可为组织、城市、国家人才管理提供如下启发:在哪些情况下引进明星工作者?是否有必要引进明星工作者?引进明星工作者后如何使其发挥正向溢出效应?可见,从非流动视角和流动视角讨论明星工作者溢出效应具有重要意义。基于此,本文从两种视角对明星工作者溢出效应进行回顾与评价。

4 明星工作者溢出效应研究现状

4.1 理论基础

在明星工作者溢出效应研究中,非流动视角下的理论基础主要是社会比较理论和社会网络理论,流动视角下的理论基础主要是人力资本理论和社会资本理论。

社会比较理论认为人们喜欢把自己的观点和能力与他人进行比较,且具有向上比较倾向,即喜欢选择比自己优秀的人作为比较对象(Festinger, 1954)。社会比较理论强调非明星工作者倾向于与明星工作者进行比较,引发认知、情绪、态度、行为和绩效改变,进而对非明星工作者所在团队和组织产生影响,是一种双元关系视角。社会网络理论认为不能只关注孤立的个体,还要考虑个体所处社会网络(Simmel, 1995),社会网络能够产生信息和控制两种利益(Burt, 1997)。其中,信息利益体现在通路、先机和举荐上,控制利益体现在结构洞上。社会网络理论认为明星工作者处于网络特殊位置,拥有信息优势和控制优势,重点关注明星工作者在社会网络中如何发挥作用,是一种多元关系视角。人力资本是指存在于人体之中具有经济价值的知识、技能和体力(健康状况)等质量因素之和[31]。社会资本是指存在于行动者社会关系结构中的信息、资源和互惠规则[20]。人力资本理论强调明星工作者的高智力、创新想法、新知识产生的溢出作用,社会资本理论则强调明星工作者资源、社会关系产生的溢出作用。

在探讨明星工作者溢出效应时,上述4个理论并非完全割裂,它们之间具有一定的关联性。正是因为明星工作者拥有卓越的人力资本和社会资本,非明星工作者才会与其进行比较,明星工作者才能在网络中处于独特位置。从这个角度看,人力资本理论和社会资本理论嵌套于社会比较理论和社会网络理论。但如前所述,不同理论侧重点不同,从不同视角阐述了明星工作者溢出机制。

4.2 非流动视角下明星工作者溢出效应

4.2.1 社会比较理论视角下的溢出效应

社会比较理论下明星工作者溢出效应主要包含认知与情绪两条路径。就认知路径而言,同伴向上比较是自我能力认知提升的过程,他们或把明星工作者视为榜样进行自我激励[32],学习并内化明星工作者技能;或把明星工作者视为竞争对手,预估自己与明星工作者的竞争风险[33]。此外,比较有可能会让同伴产生资源威胁感知[1,34]或资源受益感知[1,21]。除认知影响外,与明星工作者比较也会引发同伴的负面情绪,如嫉妒等[22]。同样,领导也会与明星下属进行比较,一方面明星下属会对领导产生地位威胁(易明等, 2021)、等级制度威胁(Khan 等, 2016)、嫉妒感[36],另一方面也会给领导带来积极情感(易明等, 2021)。

认知路径和情绪路径作用于同伴/领导行为和绩效。就行为而言,正向行为包括同伴模仿学习[3]、支持行为[1]、自我提升(马君等, 2022)、职场接纳[16]、主管职业辅导[37]等,负向行为包括同伴的伤害行为[1,22]、离职行为[21]、领导排斥[34]、领导辱虐[36]等。就绩效而言,明星工作者既有可能提高同伴绩效[32],也有可能抑制同伴绩效[10]。也有学者[2]认为明星工作者专业知识对同伴创新产出与创新领导力呈非线性影响。

社会比较理论视角下明星工作者溢出效应受个体特征和团队因素的影响。在个体层面上,既受非明星工作者因素的影响,如达到明星工作者成就的预期[22]、与明星工作者竞争成功后的回报[33];又受明星工作者因素的影响,如明星工作者能力[33]。在团队层面上受团队合作[38]、合作氛围[1]、团队明星工作者占比[28]、明星工作者和非明星工作者合作性[2]的影响。明星工作者对领导的溢出效应主要受领导特征的调节作用,如领导社会比较倾向[36]、领导支配倾向(Khan等, 2016),也会受明星工作者特点的影响,如观点选择[37]。

4.2.2 社会网络理论视角下的溢出效应

社会网络理论下明星工作者溢出效应主要包含信号、资源和心理3条路径。

首先,明星工作者是高智力资本的代表[13],通过释放能力、地位、竞争力、合法性等信号产生溢出作用。明星CEO卓越的管理才能一方面会对高管团队产生积极影响,如提高高管团队平均薪酬并拉大内部薪酬差距[39],吸引外部明星董事加入[40];另一方面也会对外部股票市场产生溢出作用,诱发良好的股票市场表现[41]。明星科学家释放的高质量信号能够增加合作者文章引用率[42],明星科学家和企业合作释放的企业竞争力及合法性信号能够吸引更多战略联盟伙伴(Luo等, 2009),提高组织绩效。同样,明星运动员自带的名人信号能够刺激消费市场,吸引更多观众、提高收视率和门票价格(Kaplan, 2022)。但研究表明,信号的作用会随时间推移而消失[40-41]。

其次,明星工作者既是资源运用者又是资源的载体,前者是指明星工作者作为主体获取、分享和整合资源实现溢出效应,后者是指明星工作者作为一种资源与其它资源进行交互实现溢出效应。一方面,明星工作者自身具有能动性特征,通过分享信息、指导和培训等方式提高组织绩效和效能(Yadav 等, 2023; Mirnezami等, 2020)。Oettl[4]发现全明星和行家对合作者发文质量的影响高于高产明星。明星科学家还是学术界和商界跨越者,能够在第一时间获取和整合资源,促进商界和学术界知识流动与转移[25],通过知识重组和知识过滤[3]提高企业研发能力,实现技术革新[3,8];另一方面,明星工作者本身作为一种资源,会与其它资源产生交互作用(替代/互补)。Hess &Rothaermel[8]通过讨论明星科学家与所处社会网络(上游联盟和下游联盟)之间的关系,发现明星科学家和上游联盟呈现资源替代(竞争)关系,两者交互会降低企业边际创新绩效;但明星科学家和下游联盟为资源互补关系,两者交互会提高企业边际创新绩效。明星科学家和公司创始人合作会限制产品引进,这可能是因为两者替代关系导致团队中缺乏优秀的创新领导者[12]。还有研究从资源竞争/互补角度探讨团队中多个明星的溢出效应。Taylor &Bendickson[43]认为明星工作者之间并不总是资源互补,随着明星工作者数量的增多,其对团队的正向溢出效应被削弱;Groysberg等[27]发现团队明星分析师越多,彼此之间的资源竞争越激烈,越会降低团队效能。

最后,明星工作者会触发自己和同伴的心理变化,进而产生溢出作用。Li等[38]发现团队中创新明星工作者集中度越高,同伴对其的依赖性越强,越不利于团队创新。当CEO被第三方授予奖项(明星CEO)后将面临更多机会(写书或在其它公司董事会担任职务),导致CEO分心进而降低企业绩效(Malmendier &Tate, 2009);明星CEO也有可能会为维持现有身份和名誉而承受巨大压力,并隐藏公司的负面新闻(于李胜等, 2021),规避企业风险(吕文栋等, 2020)。值得注意的是,明星CEO所在公司绩效降低会让竞争企业CEO倍感压力,促使其采取冒险策略,努力工作、开展创新,进而提高企业绩效[43]。

社会网络理论视角下明星工作者溢出效应情境因素主要集中在组织层面,如CEO特征[40-41]、联盟伙伴特征及制度(Luo等,2009)、企业后续绩效[39]、董事会平均任期[40]等,此外还受团队成员专业知识相似性[27]、明星科学家与内部明星合作与否[25]等因素的调节作用。

4.3 流动视角下明星工作者溢出效应

4.3.1 人力资本视角下的溢出效应

人力资本视角下明星工作者溢出效应主要通过知识路径实现。就原组织而言,明星工作者的离开导致关键知识缺失,会负面影响组织记忆,减少组织活动[44]和降低企业绩效[29]。但明星工作者的离开让非明星工作者有更多机会,对新知识更加开放,有助于突破原有知识边界,促进组织研发[44]。就新组织而言,明星工作者的加入会带来高智力资本[13],不仅会提高同伴创新力[2]和团队绩效,还有助于组织后续招聘(Agrawal 等, 2017)和企业身份转变[13]。此外,明星科学家将嵌入自身的知识带到迁入地,有助于吸引、教育和培养更多优秀的年轻人[23],通过知识分享和知识学习形成人才集聚效应[30]。

4.3.2 社会资本视角下的溢出效应

社会资本视角下的明星工作者溢出效应主要通过社会关系路径实现。明星工作者的离开会扰乱原有组织惯例、资源分配、权力平衡和互动模型[29,44-45],使原组织处于短暂混乱状态,继而导致创新绩效低下。当明星工作者进入新组织时,新组织往往会给予明星工作者更多资源[2],如高薪酬、良好的工作环境、更多机会,这会限制非明星工作者资源,不利于非明星工作者创新绩效提升[2]。然而,明星工作者的加入能够吸引更多高层次人才,完善现有员工行为规范(Lacetera等, 2004),促进新组织能力变革。明星科学家的社会关系随着其在地区间的流动而流动,如产业网络资本、科学网络资本、创业者网络资本[23-24],有利于促进迁入地合作绩效提升[30]、区域知识流动与转移[23]、无形资产本地化[24],但不利于迁出地合作绩效提升[30]。

明星工作者组织间流动产生的溢出效应在团队层面受团队合作性[2]、团队类型[29]的影响,在组织层面受新组织雇佣目的(Groysberg &Lee,2009)、原组织人力资本投资和信誉[45]的影响。当前,关于明星科学家在城市间和国家间流动溢出效应的研究较少。由于明星工作者在组织间和地区间流动只能带走部分人力资本和社会资本,因此其在溢出过程中会产生第三条路径:成本-收益路径,即比较人力资本和社会资本的投资成本与收益。明星工作者的加入有可能使新组织遭遇“赢家诅咒[11],即新组织无法从投资的明星工作者中获益(成本>收益),从而使企业绩效遭受损失[11,45]。

4.4 明星工作者溢出效应小结

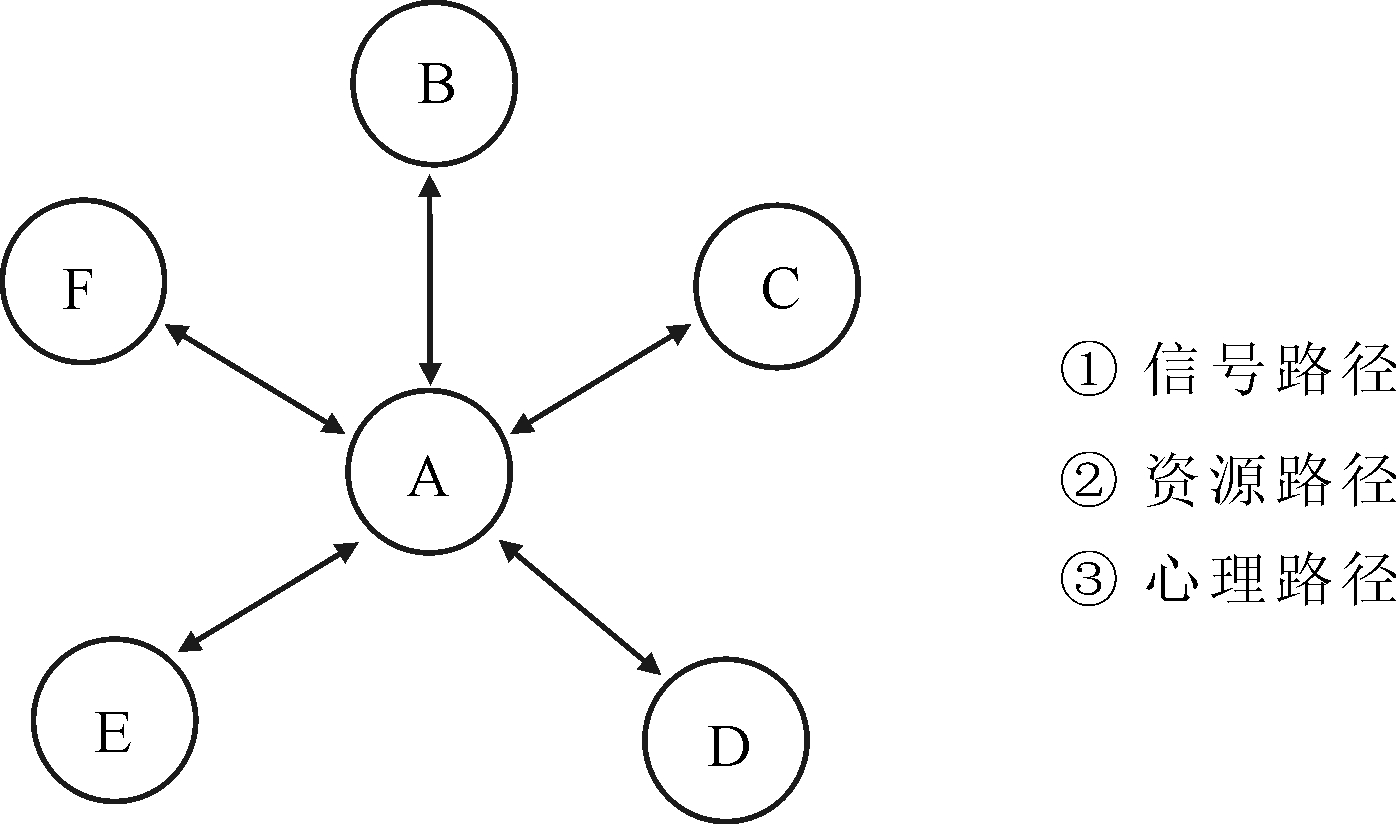

在明星工作者溢出效应研究中,非流动视角和流动视角下的理论基础及溢出路径有所不同,如图1所示。首先,明星工作者的高人力资本和高社会资本具有高可视性,会引起同伴/领导关注;其次,同伴/领导自发与明星工作者进行比较,触发同伴/领导的认知变化和情绪变化;最后,相互比较促使明星工作者对同伴/领导产生溢出效应。对明星工作者而言,溢出效应是被动的,但对同伴/领导而言,溢出效应是主动的。

明星工作者嵌套于团队、组织或社会中,将社会网络视为分析单元有助于纳入明星工作者相关利益主体。在社会网络理论视角下(见图2),明星工作者A处于社会网络核心位置,往往拥有较高权力,在向网络中其他主体释放能力、地位等信号的同时,会有效利用网络资源与其它主体进行交互。卓越的明星工作者会引起网络中其他主体的心理变化,促使他们采取行动。同时,当处于同一网络中时,B、C、D、E、F也会向明星工作者进行反馈。因此,社会网络视角下明星工作者溢出效应不再是单方向溢出,而是网络中不同主体之间的交互溢出。不同于社会比较理论下的双元关系,交互溢出效应强调多元关系。

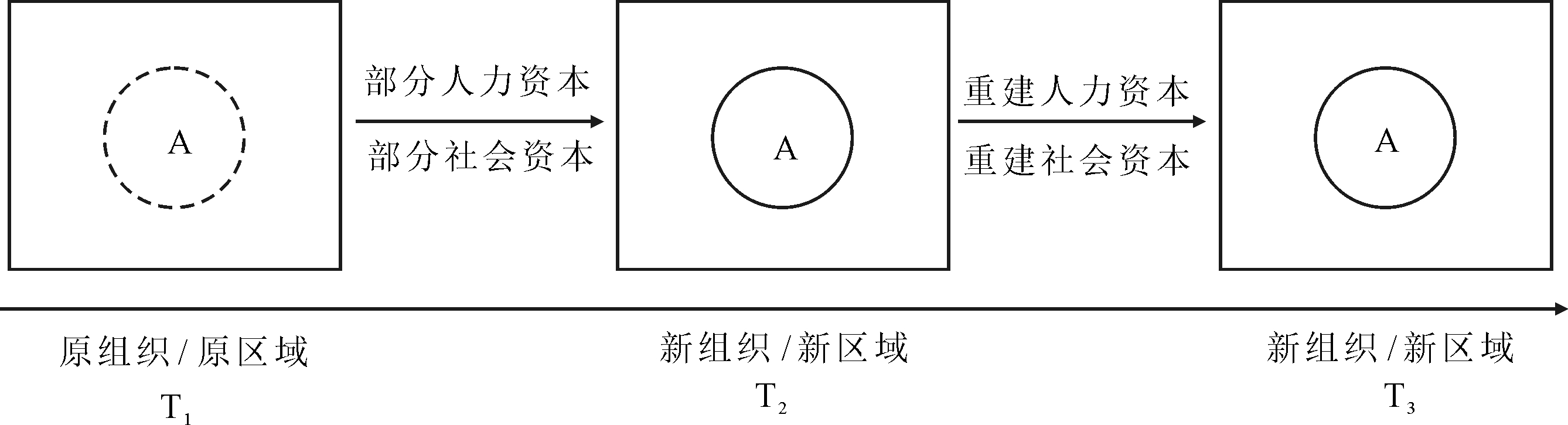

不同于非流动视角,流动视角下明星工作者溢出效应涉及原组织/原区域和新组织/新区域两个主体,且更具动态性。如图3所示,明星工作者溢出效应得益于明星工作者将人力/社会资本从一个组织或区域带至另一个组织或区域。随着明星工作者A的流动(组织间/城市间/国家间流动),其溢出效应从原组织/原区域转移到新组织/新区域。由于人力资本嵌入于原组织社会网络,因此人力资本只能部分转移和服务于新组织[11,31]。与人力资本类似,嵌套于社会网络的社会资本也只能被部分带走。所以,当明星工作者流动至新组织/新区域时,其对新组织/新区域的溢出效应较弱。但随着时间推移,明星工作者逐渐与新组织/新区域融合,会形成新组织独特的人力资本和社会资本,其溢出效应相应增加。与此同时,明星工作者的离开使原组织/原区域的关键人才和资源流失,溢出效应在短期内消失,但从长期看原组织/原区域具有重建知识体系和制度规范的契机,有利于组织创新。

5 明星工作者溢出效应整合框架

如图4所示,当前关于明星工作者溢出效应的研究包含非流动和流动两大视角,其中非流动视角下的理论基础为社会比较理论和社会网络理论。就前者而言,同伴/领导与明星工作者进行比较,触发自身认知路径和情绪路径,进而影响自身行为和绩效;就后者而言,明星工作者利用自身所处网络位置,通过信号路径、资源路径和心理路径向网络中其他主体产生溢出作用,其中信号路径依托于明星工作者在关系网络中释放的价值,资源路径依托于明星工作者独特的社会网络资源,心理路径依托于明星工作者触发同一网络中其他主体的心理活动。流动视角下的理论基础为人力资本理论和社会资本理论。其中,前者依托知识路径产生溢出效应,后者依托社会关系路径产生溢出效应,同时在人力资本理论和社会资本理论的共同作用下形成成本-收益路径。明星工作者流动既是机遇也是挑战,在打破原组织/原区域固有知识体系和互动模式的同时面临新机遇,在给新组织/新区域注入新活力的同时打破原有平衡状态。此外,明星工作者在流动时只能携带部分人力资本和社会资本,对原组织/原区域和新组织/新区域溢出具有时间动态性特征。总体而言,非流动视角聚焦于明星工作者在圈定人才池中的溢出作用,有利于促进组织制度化和规范化,确保组织稳定发展;而流动视角则聚焦于明星工作者在不同人才池中的溢出作用,明星工作者流动可突破已有制度规范,促进组织创新。换言之,非流动视角和流动视角相辅相成,两者共同作用于组织创新。

通过文献梳理发现,已有研究存在以下不足:①多数文献聚焦于单一类型明星工作者溢出效应,忽视了不同类型明星工作者溢出效应差异和心理资本的作用;②现有研究都预设明星工作者身份的永久性,忽略了身份的动态性;③明星工作者溢出效应过程机制多讨论理性因素,较少关注情绪因素;④明星工作者对个体层面溢出效应的讨论集中在非明星同伴上,忽视了领导和其他明星同伴;⑤明星工作者溢出效应调节因素主要集中在非制度因素上(团队合作),忽视了制度因素的影响。因此,本文针对上述不足提出明星工作者溢出效应未来研究方向。

6 研究展望

6.1 探索不同类型明星工作者溢出效应

随着明星工作者内涵的不断丰富,明星工作者被划分为不同类型,且在组织中发挥不同作用[4],但相关实证研究较少。现有研究主要根据人力资本和社会资本两大维度将明星工作者划分为全明星(高人力资本和高社会资本)、人力资本明星、社会资本明星三种类型。首先,未来可基于我国情境特征探索不同类型明星工作者溢出效应的差异性。我国长期以来以“关系主义”为预设(黄光国和胡先缙, 2010),改革开放以后受到西方“公平主义”的影响,所以在职场中员工往往同时受中西文化的影响。人力资本明星工作者基于自身能力、技能和绩效往往更受偏好于“公平主义”的职场人员青睐;社会资本明星工作者主要基于地位、社会网络更受偏好于“关系主义”的职场人员青睐。因此,比较人力资本明星工作者和社会资本明星工作者被众人接受的程度具有重要意义;其次,可挖掘不同类型明星工作者交互如何对个体、团队、组织和场域产生影响,明确不同类型明星工作者溢出差异,为组织制定和实施明星工作者差异化管理策略提供参考;最后,可在人力资本和社会资本的基础上,引入其它类型资本,如心理资本。心理资本是一种积极的心理状态,包含自我效能、乐观、希望、韧性4个维度(Luthans等,2006)。未来可重点探讨以下问题:高人力资本或高社会资本员工心理资本如何?低心理资本明星工作者是否名副其实?高心理资本明星工作者与高人力资本明星工作者、高社会资本明星工作者溢出效应有何不同?

6.2 揭示明星工作者身份动态溢出效应

在实证研究中,多数文献将明星工作者限定在特定时间和特定工作环境中[44],潜在预设明星工作者的身份永远不会发生变化。但在实践中明星工作者身份会随职业生涯、组织流动而发生变化,因此有必要从身份动态视角研究明星工作者。

从职业发展角度看,明星工作者在不同职业阶段的人力资本和社会资本不同,所呈现的明星工作者类型也不同。在职业发展初期,由于社会关系和资源有限,个人多靠努力提高人力资本,因此更有可能成为人力资本明星。当职业到达顶峰时,个人不仅成为业内专家还积累了一定的社会资本,因此更有可能发展为全明星,这时明星工作者会认为维持现有荣誉更重要,而自身绩效并不重要[9]。当明星工作者过渡到职业发展后期时,由于缺乏提高业务能力的动力,其更倾向于利用社会资本完成绩效或帮助他人,更容易转为社会资本明星。可见,一个人只可能在某一职业阶段是某类明星工作者。因此,探讨明星工作者在不同职业发展阶段身份变化产生的溢出效应,有助于组织更全面和系统地管理人才。

员工在组织间的流动分为两种情况:一是永久性离开,二是离开后再回归。现有研究预设明星工作者会永久离开,未考虑其回归现象。明星工作者具有相对性[5],会随组织中其他成员人力资本和社会资本的变化而变化。因此,未来可讨论明星工作者离开后再回归的溢出效应,或讨论明星工作者在不同组织中身份转变带来的溢出效应变化,为组织管理流动性人才提供参考。

6.3 关注明星工作者溢出效应情绪机制

情绪具有传染性,对组织决策和行为具有重要影响,可为明星工作者溢出效应过程机制提供良好视角。当前,有关明星工作者溢出效应情绪机制的讨论较少,且主要集中在嫉妒等负面情绪上。在中国情境下,明星工作者嵌套于混合性关系,可能会陷入人情困境(黄光国和胡先缙,2010),进而导致明星工作者的情绪波动。因此,未来可进一步探索明星工作者引发的除嫉妒以外的其它负面情绪机制,帮助组织从源头上控制明星工作者的负向溢出,将风险降到最低。此外,很少有文献关注明星工作者的积极情绪,对领导和非明星同伴而言,与明星工作者共事会带来愉悦的心情(快乐、自豪、兴奋),这种积极情绪有助于促进工作创新,获得明星工作者的正向溢出。因此,未来可讨论明星工作者溢出效应的积极情绪机制,充分发挥正溢出效应。此外,还可对积极情绪溢出和消极情绪溢出进行比较,探讨哪种情绪溢出的影响作用更大,并会随哪些情境因素发生变化。

6.4 拓展明星工作者溢出效应方向

在个体层面,明星工作者可能对领导、其他明星同伴和非明星同伴产生影响。根据个体在组织中所处职位和地位,溢出方向分为3种:①向上溢出,即明星工作者向领导的溢出;②平行溢出,即明星工作者之间的溢出;③向下溢出,即明星工作者向非明星同伴的溢出。现有研究主要集中在向下溢出,较少讨论向上溢出和平行溢出。中国是一个人情社会,“对中国人而言,维持团体内和谐与团结比强调公平分配更重要”( 黄光国和胡先缙, 2010)。因此,在讨论向上溢出和平行溢出时,需考虑与人情相关的情境变量,如团队差序氛围、家长式领导。在讨论平行溢出时,需区分团队内明星工作者和团队间明星工作者,并考虑团队内溢出的前提条件——存在多个明星工作者。一方面,可讨论多个明星工作者属于替代关系还是互补关系,此种关系如何影响溢出效应;另一方面,也可比较团队内平行溢出和团队间平行溢出。厘清向上溢出与平行溢出,有助于组织形成明星工作者团队优势,保持人才竞争力。

6.5 丰富明星工作者溢出效应边界条件

现有研究主要从非制度因素(明星工作者特征、非明星工作者特征)角度探讨明星工作者溢出效应的情境变量,但忽视了制度因素(人力资源系统和国家人才政策)的作用。人力资源系统可传递组织对待人才(明星工作者)态度的信号,具体表现在招聘、培训、薪酬、绩效等方面。人力资源系统可能对组织氛围产生影响,进而调节明星工作者的溢出效应。例如,高绩效人力资源系统会营造一个以高绩效为导向的氛围,明星工作者的影响力将会显著增强。目前,我国各级政府出台人才政策引入高层次人才(明星工作者),加速了高层次人才区域流动。而人才政策强度和执行程度会影响明星工作者在场域层面的溢出效应,如人才政策越有吸引力,非明星工作者越会将明星工作者视为自己的榜样,明星工作者的溢出效应也就越强。同理,我国引入国际高层次人才,其溢出效应也会受到政策强度和执行程度的调节作用。

7 结语

7.1 研究结论

综上所述,本文探讨明星工作者溢出效应,得出如下结论:①明星工作者内涵由最初的单维构念逐渐发展为双维构念,并从单一类型发展为多种类型;②界定明星工作者溢出效应内涵,即明星工作者特点、行为、团队特征等相关属性对明星工作者以外个体、团队、组织和场域产生的影响,具体体现在绩效、知识、资源、名誉等方面;③基于明星工作者的非流动性和流动性特点,从非流动视角和流动视角分别阐述主要理论基础及溢出路径;④基于综述内容系统提出明星工作者溢出效应整合框架。

7.2 不足与展望

本文存在如下不足:①因为重在揭示明星工作者如何对其他主体产生溢出作用,重点阐释了溢出过程,未对溢出机制的边界条件进行论述;②有关明星工作者溢出效应的文献以英文为主,且研究情境为西方背景,中文文献较少,所以研究结论跨文化普适性受限。未来可探索不同类型明星工作者溢出效应,引入身份动态视角,拓展溢出方向,关注情绪机制,丰富边界条件。

参考文献:

[1] CAMPBELL E M, LIAO H, CHUANG A, et al. Hot shots and cool reception? an expanded view of social consequences for high performers[J]. Journal of Applied Psychology, 2017, 102(5): 845-866.

[2] KEHOE R R, TZABBAR D. Lighting the way or stealing the shine? an examination of the duality in star scientists' effects on firm innovative performance[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(5): 709-727.

[3] GRIGORIOU K, ROTHAERMEL F T. Structural microfoundations of innovation: the role of relational stars[J]. Journal of Management, 2014, 40(2): 586-615.

[4] OETTL A. Reconceptualizing stars: scientist helpfulness and peer performance[J]. Management Science, 2012, 58(6): 1122-1140.

[5] AGUINIS H, O'BOYLE E. Star performers in twenty-first century organizations[J]. Personnel Psychology, 2014, 67(2): 313-350.

[6] ASGARI E, HUNT R A, LERNER D A, et al. Red giants or black holes? the antecedent conditions and multilevel impacts of star performers[J]. Academy of Management Annals, 2021, 15(1): 223-265.

[7] KEHOE R R, LEPAK D P, BENTLEY F S. Let's call a star a star: task performance, external status, and exceptional contributors in organizations[J]. Journal of Management, 2016, 44(5): 1848-1872.

[8] HESS A M, ROTHAERMEL F T. When are assets complementary? star scientists, strategic alliances, and innovation in the pharmaceutical industry[J]. Strategic Management Journal, 2011, 32(8): 895-909.

[9] CALL M L, NYBERG A J, THATCHER S M B. Stargazing: an integrative conceptual review, theoretical reconciliation, and extension for star employee research[J]. Journal of Applied Psychology, 2015, 100(3): 623-640.

[10] 沙开庆, 杨忠. 组织中的明星研究回顾与展望[J]. 外国经济与管理, 2016, 38(7): 86-95,112.

[11] GROYSBERG B, LEE L-E, NANDA A. Can they take it with them? the portability of star knowledge workers' performance[J]. Management Science, 2008, 54(7): 1213-1230.

[12] LAHIRI A, PAHNKE E C, HOWARD M D, et al. Collaboration and informal hierarchy in innovation teams: product introductions in entrepreneurial ventures[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2019, 13(3): 326-358.

[13] ZUCKER L G, DARBY M R. Present at the biotechnological revolution: transformation of technological identity for a large incumbent pharmaceutical firm[J]. Research Policy, 1997, 26(4-5): 429-446.

[14] OLDROYD J B, MORRIS S S. Catching falling stars: a human resource response to social capital's detrimental effect of information overload on star employees[J]. Academy of Management Review, 2012, 37(3): 396-418.

[15] BABA Y, SHICHIJO N, SEDITA S R. How do collaborations with universities affect firms' innovative performance? the role of "Pasteur scientists" in the advanced materials field[J]. Research Policy, 2009, 38(5): 756-764.

[16] 马君, 马兰明. 明星员工的社交悖论:毁方瓦合还是卓尔不群[J/OL]. 南开管理评论,[2023-01-17].https://kns.cnki.net/kns8/defaultresult/index.

[17] 何悦, 苏瑞波, 王鸿飞. 科研院所改革中明星科学家提升组织双重绩效的机制[J]. 科技管理研究, 2022, 12(22): 110-115.

[18] 于李胜, 蓝一阳, 王艳艳. 盛名难副: 明星CEO与负面信息隐藏[J]. 管理科学学报, 2021, 24(5): 70-86.

[19] LUCAS R E. On the mechanics of economic development[J]. Journal of Monetary Economic, 1988, 22(1): 3-42.

[20] ADLER P S, KWON S-W. Social capital: prospects for a new concept[J]. Academy of Management Review, 2002, 27(1): 17-40.

[21] GROYSBERG B, LEE L E. Star power: colleague quality and turnover[J]. Industrial and Corporate Change, 2010, 19(3): 741-765.

[22] 马君, 王慧平, 闫嘉妮. 跳一跳够得着: 妒忌公司明星何时引发阻抑何时催人奋进[J]. 管理工程学报, 2022, 36(3): 40-50.

[23] TRIPPL M. Scientific mobility and knowledge transfer at the interregional and intraregional level[J]. Regional Studies, 2011, 47(10): 1653-1667.

[24] SCHILLER D, DIEZ J R. The impact of academic mobility on the creation of localized intangible assets[J]. Regional Studies, 2011, 46(10): 1319-1332.

[25] COLEN L, BELDERBOS R, KELCHTERMANS S, et al. Reaching for the stars: when does basic research collaboration between firms and academic star scientists benefit firm invention performance[J]. Journal of Product Innovation Management, 2022, 39(2): 222-264.

[26] 麦康奈尔·坎贝尔, 布鲁斯坦利, 麦克弗森·戴维. 劳动经济学[M]. 10 版. 北京: 中国人民大学出版社, 2018.

[27] GROYSBERG B, POLZER J T, ELFENBEIN H A. Too many cooks spoil the broth: how high-status Individuals decrease group effectiveness[J]. Organization Science, 2011, 22(3): 722-737.

[28] CALL M L, CAMPBELL E M, DUNFORD B B, et al. Shining with the stars? unearthing how group star proportion shapes non-star performance[J]. Personnel Psychology, 2020, 74(3): 543-572.

[29] KIM J, MAKADOK R. Unpacking the "O" in VRIO: the role of workflow interdependence in the loss and replacement of strategic human capital[J]. Strategic Management Journal, 2023, 44(6): 1453-1487.

[30] ZACCHIA P. Benefiting colleagues but not the city: localized effects from the relocation of superstar inventors[J]. Research Policy, 2018, 47(5): 992-1005.

[31] BECKER G S. Investment in human capital: a theoretical analysis[J]. Journal of Political Economy, 1962, 70(5): 9-49.

[32] FLYNN F J, AMANATULLAH E T. Psyched up or psyched out? the influence of coactor status on individual performance[J]. Organization Science, 2012, 23(2): 402-415.

[33] LUO J, YIN H, ZHANG H. The disincentive effect of stars: evidence from analyst coverage[J]. Journal of Accounting, Auditing &Finance, 2019, 35(4): 803-828.

[34] 赵梦楚, 陈志霞. 高工作绩效员工为何也会遭遇领导排斥:影响机制的系统动力学仿真分析[J]. 南开管理评论, 2019, 22(2): 186-196.

[35] 易明, 王圣慧, 罗瑾琏, 等. 木秀于林,风必摧之?下属绩效影响领导授权行为的机制与边界条件[J]. 南开管理评论, 2021, 24(6): 117-128.

[36] TARIQ H, WENG Q, ILIES R, et al. Supervisory abuse of high performers: a social comparison perspective[J]. Applied Psychology, 2019, 70(1): 280-310.

[37] WANG M, XU J, ZHAO S, et al. Redefining Chinese talent management in a new context: a talent value theory perspective[J]. Asia Pacific Journal of Human Resources, 2022, 60(2): 219-251.

[38] LI Y, LI N, LI C, et al. The boon and bane of creative "stars": a social network exploration of how and when team creativity is (and is not) driven by a star teammate[J]. Academy of Management Journal, 2020, 63(2): 613-635.

[39] GRAFFIN S D, WADE J B, PORAC J F, et al. The impact of CEO status diffusion on the economic outcomes of other senior managers[J]. Organization Science, 2008, 19(3): 457-474.

[40] ACHARYA A G, POLLOCK T G. Shoot for the stars? predicting the recruitment of prestigious directors at newly public firms[J]. Academy of Management Journal, 2013, 56(5): 1396-1419.

[41] CONYON M J, HE L, ZHOU X. Star ceos or political connections? evidence from china's publicly traded firms[J]. Journal of Business Finance &Accounting, 2015, 42(3-4): 412-443.

[42] BETANCOURT N,JOCHEM T,OTNER S M G. Standing on the shoulders of giants: how star scientists influence their coauthors[J]. Research Policy, 2023, 52(1): 1-13.

[43] TAYLOR E C, BENDICKSON J S. Star performers, unit performance and unit turnover: a constructive replication[J]. Human Resource Management Journal, 2021, 31(4): 977-944.

[44] TZABBAR D,KEHOE R R.Can opportunity emerge from disarray? an examination of exploration and exploitation following star scientist turnover[J]. Journal of Management, 2014, 40(2): 449-482.

[45] KWON K, RUPP D E. High-performer turnover and firm performance: the moderating role of human capital investment and firm reputation[J]. Journal of Organizational Behavior, 2013, 34(1): 129-150.

(责任编辑:王敬敏)