0 引言

经济和科技实力激烈竞争的时代,知识、技术具有重要战略意义,有关技术的研究成为科技政策关注的前沿话题。国家重点研发计划是由科技部牵头组织的国家重点科技计划,面向世界科技前沿、经济主战场和国家重大需求,旨在为国民经济和社会发展主要领域提供重要支撑和引领。相比于其它科技项目,国家重点研发计划的突出特点在于从基础前沿、重大共性关键技术到应用示范进行全链条创新设计和一体化组织实施,对全产业链的强调使得研究其技术转移成为必要。技术转移是解决科技与经济两张皮的重要途径,能够有力推动科技创新发展,有效集聚和培育科技创新人才。在国家重点研发计划项目中,政府部门、参与单位为项目团队提供资金支持,以提升技术能力、促进技术转移。那么,国家重点研发计划项目技术转移绩效现状如何?资金供给、技术能力能否对国家重点研发计划技术转移绩效产生影响?体现出何种影响逻辑?不同类型研究项目是否会产生不同影响效应?本文通过实证研究回答以上问题,旨在为促进技术转移提供有效支撑。

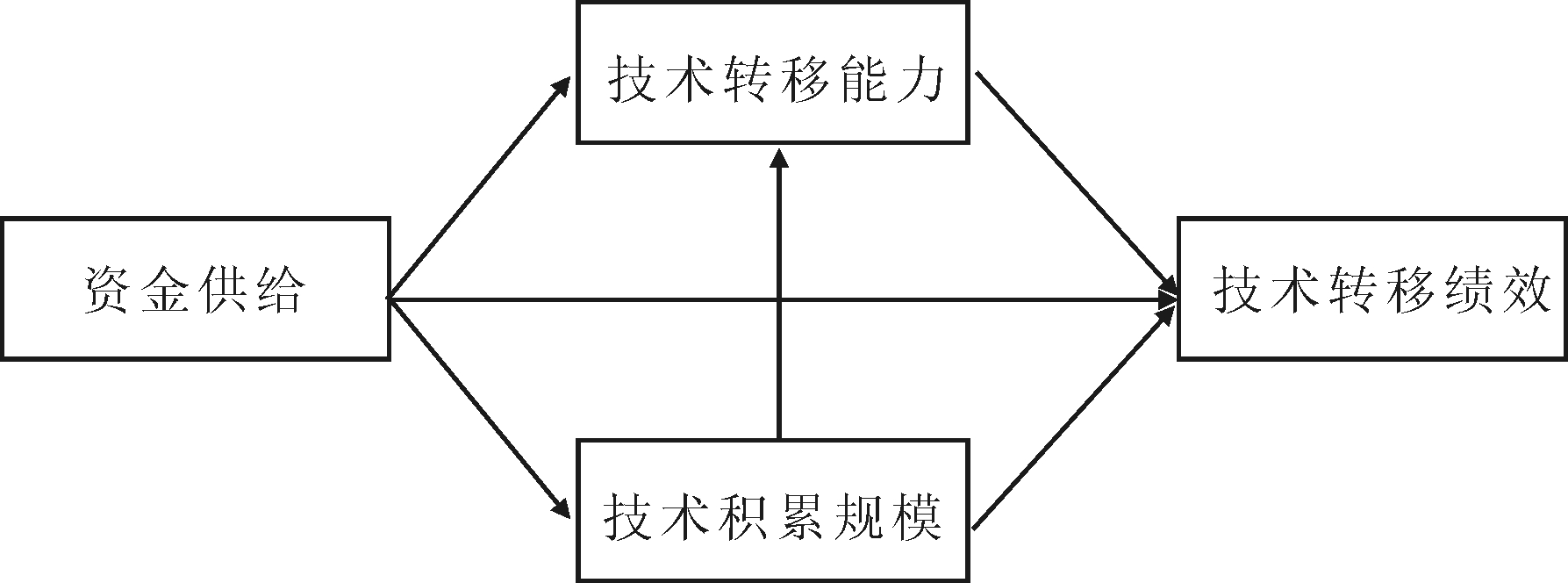

相关研究发现,资金投入规模能够有效促进技术转移[1-2],技术接受方的吸收能力[3-4]、管理能力、新技术应用能力、技术供给方研发能力[5]对技术转移绩效具有显著影响。尽管资金投入、技术能力对技术转移影响的研究成果颇丰,但依然存在如下不足:①从研究对象看,已有研究多围绕高校、科研院所、企业技术转移进行分析,较少涉及科技计划项目,尤其缺乏关于国家重点研发计划技术转移的研究。国家重点研发计划项目继承我国科技过往,引领国家科技发展,其对技术转移的重视使研究国家重点研发计划技术转移成为必要;②从技术能力看,已有研究针对技术积累和技术转移能力对技术转移绩效影响的研究较少,且鲜有研究探讨不同研究项目对技术转移所产生的不同影响。鉴于此,参考资源基础理论和动态能力理论,本文构建“资金供给—技术积累规模—技术转移能力—技术转移”国家重点研发计划技术转移模型,并使用结构方程模型予以检验。随后,使用多群组结构方程模型探讨不同研究项目中不同因素对技术转移所产生的不同影响,旨在为政府、国家重点研发计划参与单位、首席科学家甚至普通项目参与者推动科技项目技术转移提供参考依据。

1 理论综述与研究假设

技术转移是指制造某种产品、应用某种工艺或提供某种服务的系统知识,通过各种途径从技术供给方向技术需求方转移的过程[6]。一般而言,技术转移通过技术推广、专利许可、合作生产等方式实现[6]。绩效是组织期望的结果,是组织为实现目标在不同层面的有效输出,包括个人绩效和组织绩效[7]。本文认为,国家重点研发计划技术转移绩效是指在国家重点研发计划项目实施期间,项目参与团队在技术转移方面所取得的成效。技术转移绩效可通过客观数据、主观认定或两者相结合的方式加以测量[8]。

依据Wernerfelt[9]提出的企业资源基础理论,企业是资源的集合体,组织可持续竞争优势的获取由组织内部资源和能力决定。资源基础理论适用于企业管理、科研团队管理等领域[10]。在国家重点研发计划项目中,政府、项目单位为项目团队提供的资金是团队进行研发、生产活动的重要物质资源。技术能力是企业为获取持续竞争优势,在技术变革过程中,以技术学习为手段,有效利用外部技术知识,并与内部技术知识相结合创造新知识,从而生产产品或服务的累积性知识、技能和经验[11]。根据研究目的不同,可从不同视角对技术能力进行分类。张慧明等[12]将技术能力划分为技术选择能力、技术获取能力、技术吸收能力、技术利用能力、技术研发能力和技术保护能力6个维度;黄培伦等[13]指出,企业能力包含静态能力和动态能力,其中静态能力表现为企业实力,是基础,动态能力表现为企业活力,是主导;王秀江等(2008)认为,企业技术能力包括以技术知识为代表的静态战略要素储备能力,以及以技术知识转化、整合与创造为代表的资源重构能力。参考这一观点,本文将技术能力划分为静态技术能力和动态技术能力。其中,静态技术能力为国家重点研发计划项目团队的技术积累规模,反映其技术储备实力;动态技术能力为项目团队的技术转移能力,反映团队的技术活力。依据资源基础理论和动态能力理论,资源是能力生成的基础,能力源于资源整合与应用,同时也决定了资源演化方向[14]。就技术而言,资金投入旨在增强团队技术能力,从而促进技术转移。因此,项目资金这一重要的物质资源通过影响技术积累规模和技术转移能力,进而影响国家重点研发计划项目团队技术转移绩效。根据上述分析,本文提出理论模型,如图1所示。

1.1 资金供给与技术转移绩效

资金供给是国家重点研发计划项目团队开展各项创新活动所投入的创新资源,是项目团队运行的基础。国家重点研发计划项目团队资金供给主要来自政府和项目参与单位,诸多研究实证检验资金供给对技术转移的影响。Mei等[1]研究发现,资金投入能够显著影响美国大学技术转移;Malik[15]研究发现,国防资金投入通过将技术转化为高经济价值产品促进高技术转移;饶凯等[2]研究发现,科技经费投入能够显著促进专利技术转移合同数量增长;邱晓菊[16]研究发现,增加科研投入有助于提升高校技术转移水平。因此,资金投入是影响国家重点研发计划技术转移绩效的重要因素。由此,本文提出以如下假设:

H1:在国家重点研发计划项目中,资金投入对技术转移绩效具有显著正向影响。

1.2 技术能力与技术转移绩效

如前所述,本文将技术能力划分为技术积累规模和技术转移能力。其中,技术积累是指企业技术知识、技术能力的增加与递进,是企业已积累的技术存量[17],能够反映企业技术实力;技术积累是企业产品所附着技术的集中体现(郭秀强等,2020)。丰富的技术积累有助于促进新产品开发、生产与工艺水平提升[18],进而加速技术转移。国家重点研发计划团队的技术积累程度越高、规模越大,团队可转移的技术越多,技术转移绩效也就越好。技术转移能力是将国家重点研发计划项目团队积累的技术进行转移的动态能力,反映国家重点研发计划项目团队的技术活力。技术转移能力与技术转移绩效正相关。一般而言,技术转移经验越丰富,技术转移能力越强,技术转移绩效越高。技术积累规模与技术转移能力密切相关。企业技术积累规模越大,可供转移的技术越多,为技术转移行为提供的技术基础越扎实,越能促进技术转移行为的发生,从而越有助于丰富技术转移经验和提升技术转移能力。基于此,本文提出以下假设:

H2:在国家重点研发计划项目中,技术积累规模对技术转移绩效具有显著正向影响。

H3:在国家重点研发计划项目中,技术转移能力对技术转移绩效具有显著正向影响。

H4:在国家重点研发计划项目中,技术积累规模对技术转移能力具有显著正向影响。

1.3 资金供给与技术能力

已有研究多探讨资金供给与技术创新能力的关系[19-20],对资金供给与技术积累规模和技术转移能力关系的研究较少,且常把技术积累作为资金投入与企业绩效的调节因素[21-22],忽视了资金供给与技术积累之间的关系。由于技术积累规模体现项目团队的技术实力,因此国家重点研发计划项目投入的资金越多,越有助于推动技术研发与积累。此外,国家重点研发计划项目团队资金投入是项目团队管理与运行的物质保障,有助于项目团队良好运营,并增强科技成果转化能力,促进技术交易行为的发生,提高技术转移能力。据此,本文提出以下假设:

H5:在国家重点研发计划项目中,资金供给对技术积累规模具有显著正向影响。

H6:在国家重点研发计划项目中,资金供给对技术转移能力具有显著正向影响。

根据上述分析发现,在国家重点研发计划项目中,资金供给除直接影响技术转移绩效外,也可能通过影响技术积累规模和技术转移能力而间接影响技术转移绩效,即技术积累规模、技术转移能力可能是资金供给对技术转移绩效影响的中介变量。技术积累规模对技术转移能力有可能存在正向显著影响,使得理论模型成为一个链式中介模型。即技术积累规模、技术转移能力除单独发挥中介作用外,还可能由于存在关联影响而形成中介链,从而产生链式中介作用。据此,本文提出以下假设:

H7:在国家重点研发计划项目中,技术积累规模在资金供给与技术转移绩效之间起中介作用。

H8:在国家重点研发计划项目中,技术转移能力在资金供给与技术转移绩效之间起中介作用。

H9:在国家重点研发计划项目中,技术积累规模和技术转移能力在资金供给对技术转移绩效的影响中起链式中介作用。

1.4 国家重点研发计划项目类型的调节作用

对调节效应进行分析有助于了解模型在不同情境中的适用情况。情境因素包括政治环境、文化环境和个体因素等,诸多研究探讨了不同情境因素的调节作用。夏后学等[23]研究发现,营商环境在寻租对企业创新活动的影响中起调节作用;孙继德等[24]研究发现,区域创新环境正向调节产业政策力度对企业创新绩效的影响。根据技术成熟度不同,国家重点研发计划项目设置了基础研究、重大共性关键技术研究、应用示范研究和其它4类研究项目类型。在不同项目类型情境中,面对不同成熟度技术,国家重点研发计划项目的资金供给量、技术积累规模、技术转移能力、技术转移绩效均不同。因此,为了解理论模型的适用性,本文提出如下假设:

H10:在国家重点研发计划项目中,项目类型在资金供给影响技术转移绩效的各种路径中起调节作用。

2 研究方法

2.1 数据收集与样本概况

本文研究对象为国家重点研发计划项目参与人员,预试问卷采用判断式抽样法,选取国家重点研发计划50位参与人员进行调研。在科技部工作人员的帮助下,正式问卷通过问卷调研平台于2020年12月发放至国家重点研发计划参与人员微信工作群,并对其进行抽样调查。最终,共发放调研问卷966份,剔除不符合数据分析要求的问卷,回收有效问卷965份,问卷有效回收率为99.9%。由于参与人员在性别、年龄、职业、受教育年限等方面存在较强的同质性,且出于对国家重点研发计划项目参与人员信息保密的需要,为使参与人员如实回答问题,本研究未收集填写者年龄、性别、职业等基本信息。

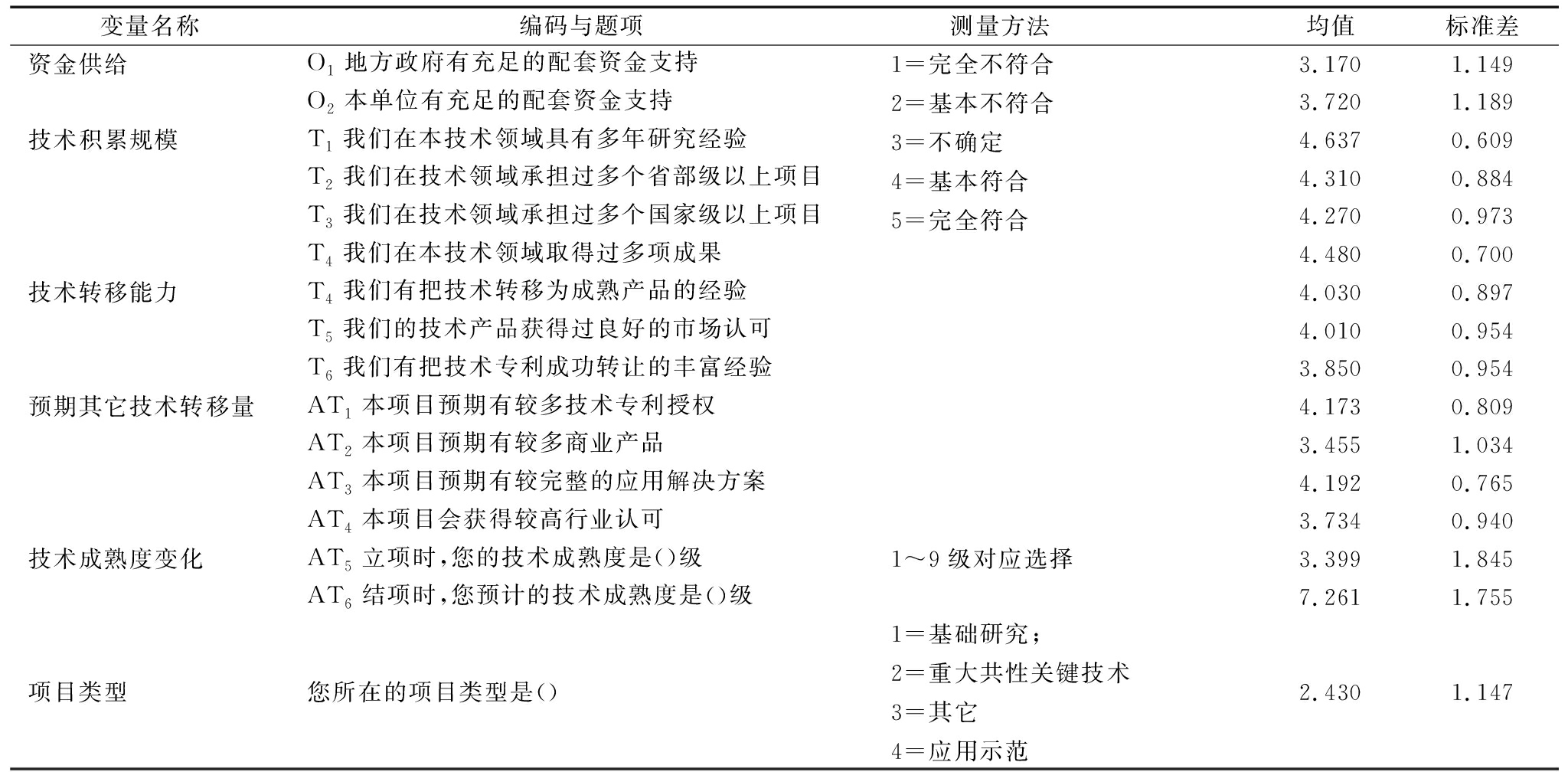

2.2 变量测量

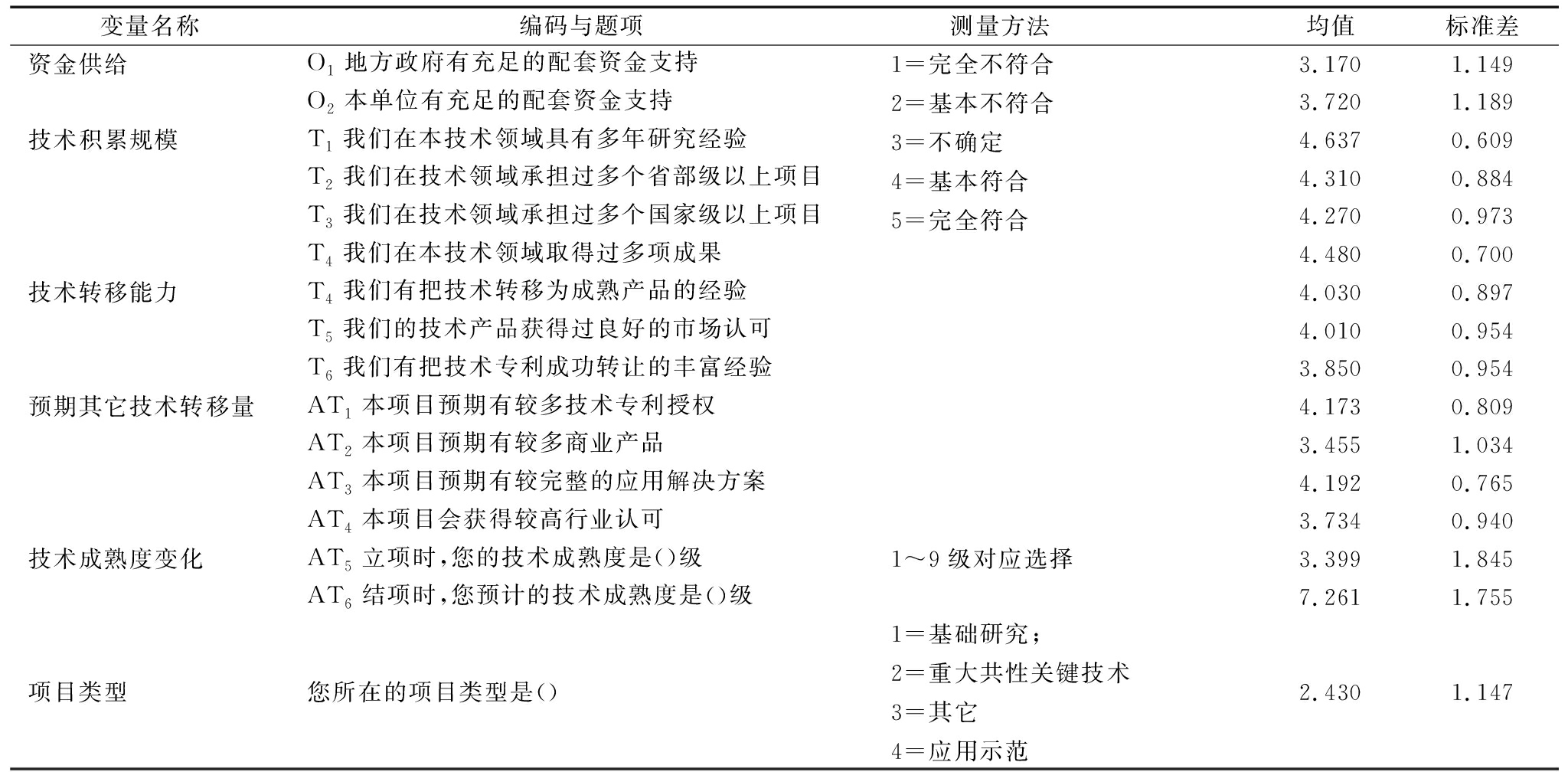

本文量表依据研究目的、研究框架和概念定义,在参考已有研究的基础上,由课题组与技术转移研究领域专家、科技部工作人员就问卷多次进行沟通和讨论,并针对问卷预调研结果不断修订而成。需要注意的是,由于发放问卷时许多国家重点研发计划项目还未进入结题环节,因此问卷中“结项时技术成熟度”题项由参与项目人员根据项目预期填写。如表1所示,项目团队资金供给采用地方政府和本单位是否提供充足配套资金题项测量;技术积累规模为项目团队的静态技术实力,采用项目团队过往积累、储备的技术资源,参考Daghfous[25]构建的量表测量;技术转移能力为项目团队动态的技术活力,采用项目团队技术转移行为衡量;技术转移能力参考Murphy等[26]构建的技术管理研究指标测量。为深入探讨不同情境下模型各因素对技术转移的不同影响,本文收集国家重点研发计划项目类型数据。

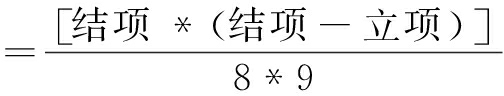

本文中的技术转移绩效采用技术成熟度和其它技术转移量测量。技术成熟度是指科技成果工艺流程、技术生命周期具有的产业化实用程度,共包括1~9个等级[27]。技术转移是技术从供给方向需求方转移的过程,在此过程中,技术成熟度发生改变。可以说,技术成熟度改变是技术转移的直观体现。本文主要采用结项时预期的项目技术成熟度与立项时的技术成熟度测量国家重点研发计划中技术成熟度的变化。结项时的技术成熟度-立项时的技术成熟度为整个项目技术成熟度的变化。由于从1~5与从3~7的技术成熟度变化量均为4,难以体现技术成熟度变化差异。因此,本文对技术成熟度变化进行归一化处理,得到技术成熟度变化度,如式(1)所示。

技术成熟度变化度

(1)

除技术成熟度外,还有很多测量技术转移绩效的方法。为使研究更加科学、合理,本文还设置了其它技术转移量,从技术转移途径和技术转移效果两个方面测量技术转移绩效。其中,技术转移途径采用专利授权测量,这也是多数研究所采用的测量方式[28]。技术转移效果参考Louise等[29]构建的指标,采用技术转移产生的直接效果(解决方案、商业产品)和间接效果(外部行业认可)测量;其它技术转移量为4个题项的值加总求平均,见式(2)。最终,得到技术转移绩效为技术成熟度变化度与其它技术转移量之和,见式(3)。

预期其它技术转移量=预期较多专利授权+预期较多商业产品+预期完整的应用解决方案+预期较高的行业认可/4

(2)

技术转移绩效=技术成熟度变化度+预期其它技术转移量

(3)

表1 变量测量与统计

Tab.1 Variable measurement and statistics

变量名称编码与题项测量方法 均值标准差资金供给O1地方政府有充足的配套资金支持1=完全不符合2=基本不符合3=不确定4=基本符合5=完全符合3.1701.149O2本单位有充足的配套资金支持3.7201.189技术积累规模T1我们在本技术领域具有多年研究经验4.6370.609T2我们在技术领域承担过多个省部级以上项目4.3100.884T3我们在技术领域承担过多个国家级以上项目4.2700.973T4我们在本技术领域取得过多项成果4.4800.700技术转移能力T4我们有把技术转移为成熟产品的经验4.0300.897T5我们的技术产品获得过良好的市场认可4.0100.954T6我们有把技术专利成功转让的丰富经验3.8500.954预期其它技术转移量AT1本项目预期有较多技术专利授权4.1730.809AT2本项目预期有较多商业产品3.4551.034AT3本项目预期有较完整的应用解决方案4.1920.765AT4本项目会获得较高行业认可3.7340.940技术成熟度变化AT5立项时,您的技术成熟度是()级1~9级对应选择3.3991.845AT6结项时,您预计的技术成熟度是()级7.2611.755项目类型您所在的项目类型是()1=基础研究;2=重大共性关键技术3=其它4=应用示范2.4301.147

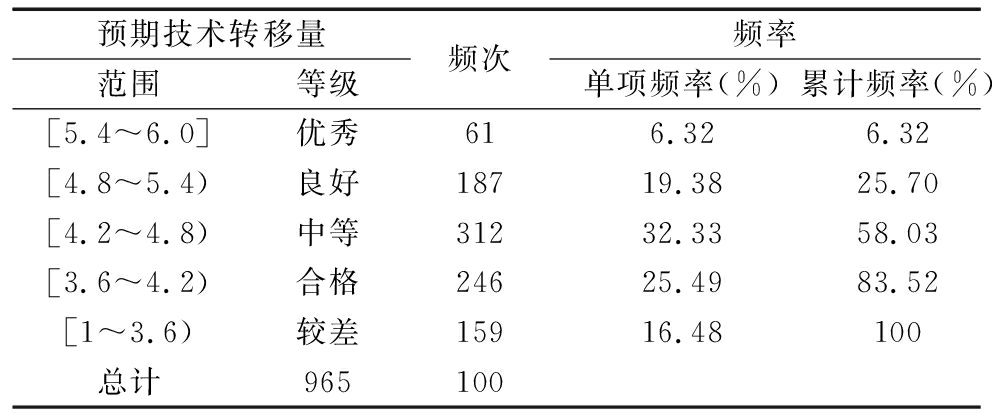

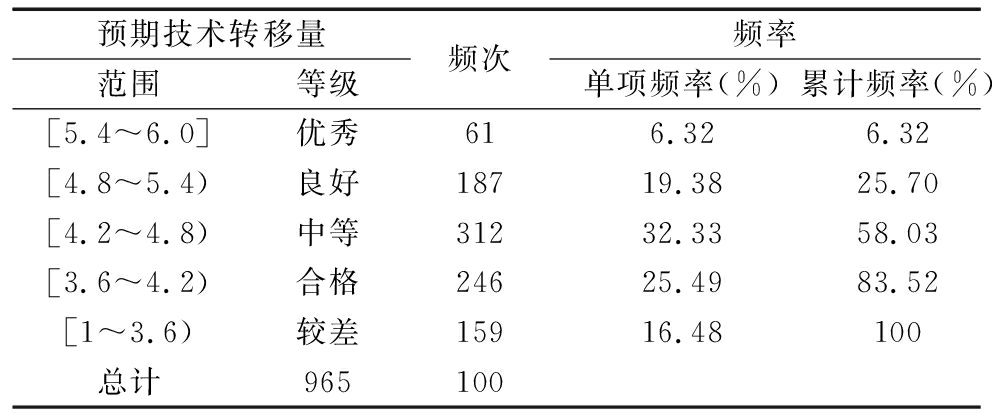

技术转移绩效最大值为技术成熟度变化度最大值1与预期其它技术转移量5之和,即技术转移绩效最高值为6。按照60%以下为较差、60%~70%为合格(含60%)、70%~80%为中等(含70%)、80%~90%为良好(含80%)、90%及以上为优秀划分,技术转移绩效在3.6分以下为较差,3.6~4.2分为合格(含3.6分)、4.2~4.8分为中等(含4.2分)、4.8~5.4分为良好(含4.8分)、5.4分及以上为优秀。

表2列示了本次调研的国家重点研发计划技术转移绩效评估结果。由表2可知,国家重点研发计划技术转移绩效合格以上占比83.52%,技术转移绩效中等占比32.33%,说明技术转移绩效总体处于较高水平。

表2 国家重点研发计划技术转移绩效评估结果

Tab.2 Performance evaluation of technology transfer of National Key R&D Program

预期技术转移量范围等级频次频率单项频率(%)累计频率(%)[5.4~6.0]优秀616.326.32[4.8~5.4)良好18719.3825.70[4.2~4.8)中等31232.3358.03[3.6~4.2)合格24625.4983.52[1~3.6)较差15916.48100总计965100

3 实证检验与结果分析

3.1 信效度检验

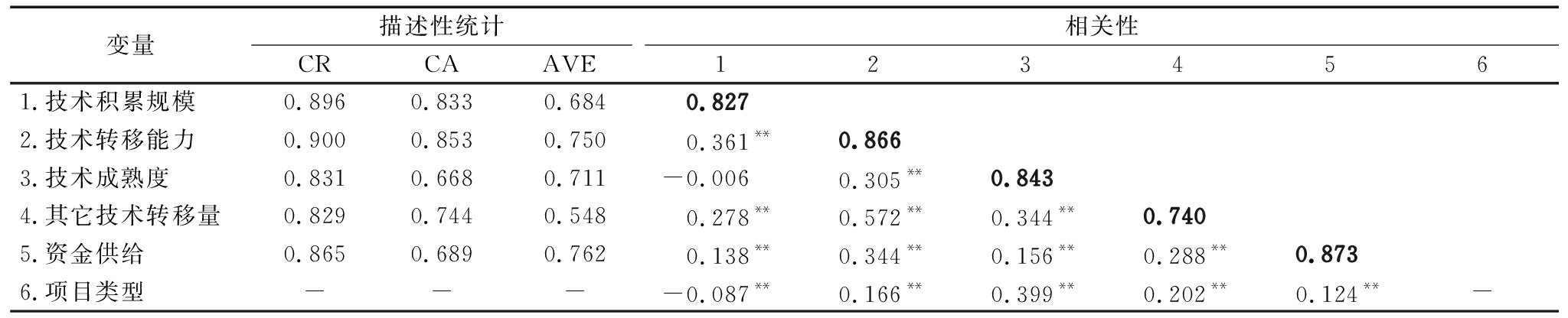

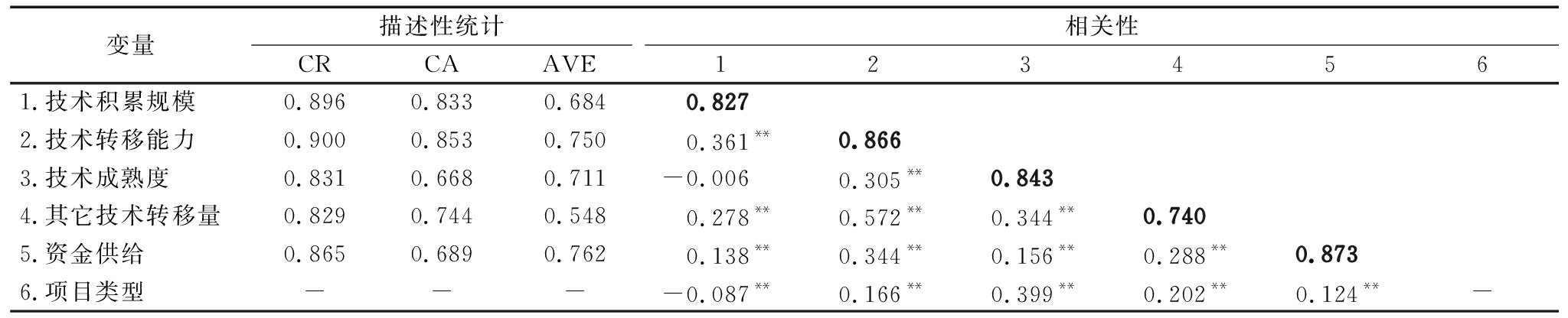

本文利用SPSS 26.0软件对样本进行Cronbach′s α系数检验,结果如表3所示。除预期技术成熟度变化和资金供给信度系数外,其它潜变量 Cronbach′s α值与组合信度(CR)均大于0.7,表明各潜变量内部一致性较好。尽管预期技术转移成熟度变化信度系数较低,但仍大于0.6,表明信度可以接受。效度反映测量工具准确测出所测事物的真实程度,一般利用内容效度和结构效度进行检验。本文中的变量测量题项主要结合相关理论、经过专家多次讨论修订而成,因此具有较高的内容效度。结构效度用于测量量表结构与理论结构相符情况,主要通过收敛效度和区别效度加以反映。收敛效度指各指标对同一构念的反映程度,一般采用平均方差萃取量(AVE值)测量。若AVE值大于0.5,则表明构念收敛效度良好。表3显示,AVE值均大于0.5,即各潜变量在平均意义上能够解释观测变量50%以上的方差,说明量表方差收敛效度较高。区别效度指在测量模型中,若任意两个因素构面之间的显著性相关系数不等于1,则表明两个因素构面之间存在差异。本文采用Fornell-Larcker标准对变量进行检验,即每个潜变量AVE值的平方根大于该潜变量与其它潜变量之间的相关系数[30]。研究发现,各潜变量均符合标准,说明本文研究变量区别效度较高。

3.2 共同方法偏差检验

共同方法偏差是指由于同样的数据来源、测量环境、调查本身特征等造成的解释变量与结果变量间的人为共变[31]。本文采用Harman单因素法对变量进行检验发现,未旋转时单因子最大累积变异数贡献率(27.774%)低于40%,表明数据不存在严重的共同方法偏差问题。

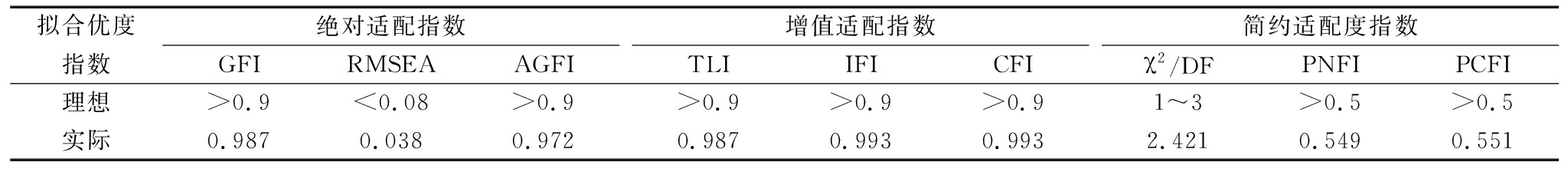

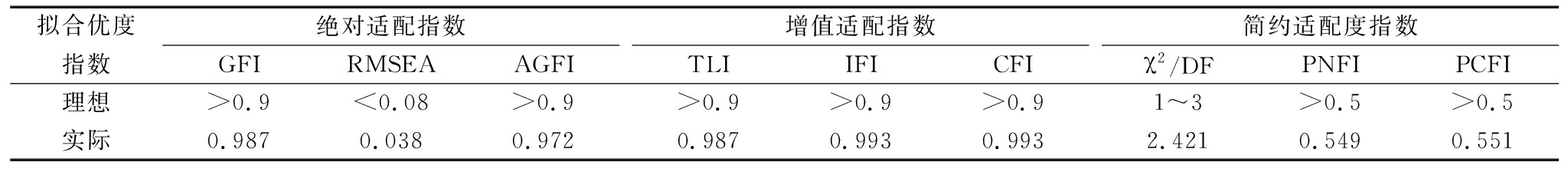

3.3 模型匹配度检验

进一步,本文使用Amos26.0构建模型,选取绝对适配度指数、增值适配度指数和简约适配度指数共9项指标对模型适配度进行检验。为优化模型适配度,本文将不显著的“技术积累规模→技术转移绩效”路径予以删除,即技术积累无法直接影响技术转移绩效,资金供给无法通过技术积累规模对技术转移绩效产生影响,技术积累规模主要通过技术转移能力对技术转移绩效产生影响。删除不显著路径后,本文理论模型符合适配度指标要求,可用于理论假设检验,结果如表4所示。

3.4 结果分析

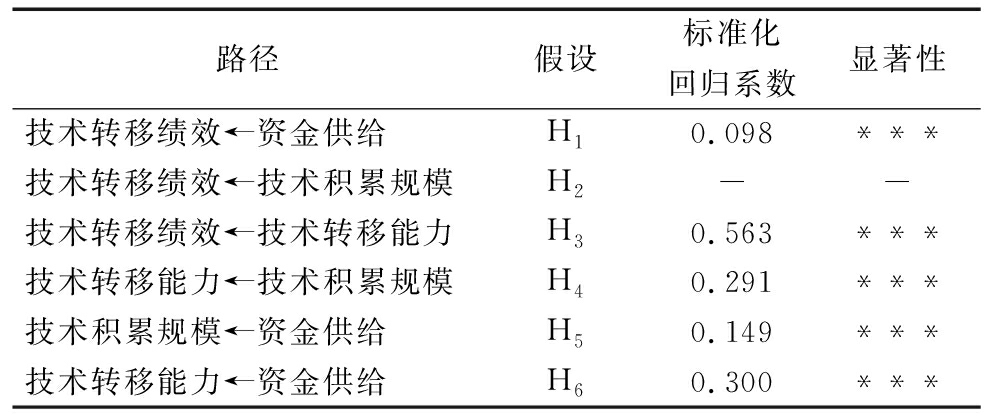

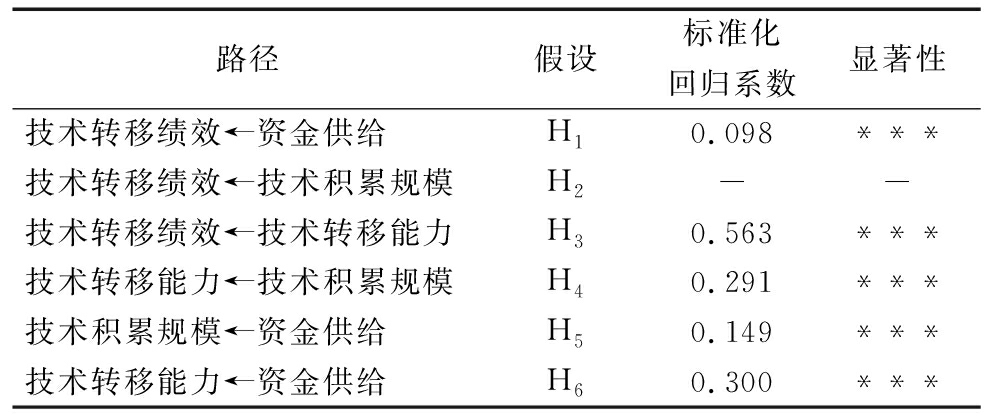

3.4.1 直接效应检验

模型适配度达标后,本文运用Amos 26.0软件,使用极大似然法对国家重点研发计划技术转移绩效影响路径进行检验,结果如表5所示。从中可见,各路径均达到显著性水平,假设H1、H3、H4、H5、H6得到验证。

表3 信效度检验结果

Tab.3 Reliability and validity analysis

变量描述性统计CRCAAVE相关性1234561.技术积累规模0.8960.8330.6840.8272.技术转移能力0.9000.8530.7500.361**0.8663.技术成熟度0.8310.6680.711-0.0060.305**0.8434.其它技术转移量0.8290.7440.5480.278**0.572**0.344**0.7405.资金供给0.8650.6890.7620.138**0.344**0.156**0.288**0.8736.项目类型----0.087**0.166**0.399**0.202**0.124**-

注:①加粗处为平均方差提取值(AVE)的平方根;②AVE=平均方差提取值;CA=Cronbach′s α系数;CR=组合信度;③双尾统计检验水平:** p<0.01(n=965)

表4 模型整体适配度检验结果

Tab.4 Test results of the model′s overall fitness

拟合优度指数绝对适配指数GFIRMSEAAGFI增值适配指数TLIIFICFI简约适配度指数χ2/DFPNFIPCFI理想>0.9<0.08>0.9>0.9>0.9>0.91~3>0.5>0.5实际0.9870.0380.9720.9870.9930.9932.4210.5490.551

表5 直接效应检验结果

Tab.5 Results of direct effect

路径假设标准化回归系数显著性技术转移绩效←资金供给H10.098***技术转移绩效←技术积累规模H2--技术转移绩效←技术转移能力H30.563***技术转移能力←技术积累规模H40.291***技术积累规模←资金供给H50.149***技术转移能力←资金供给H60.300***

注:*** 表示在1%显著性水平上统计显著

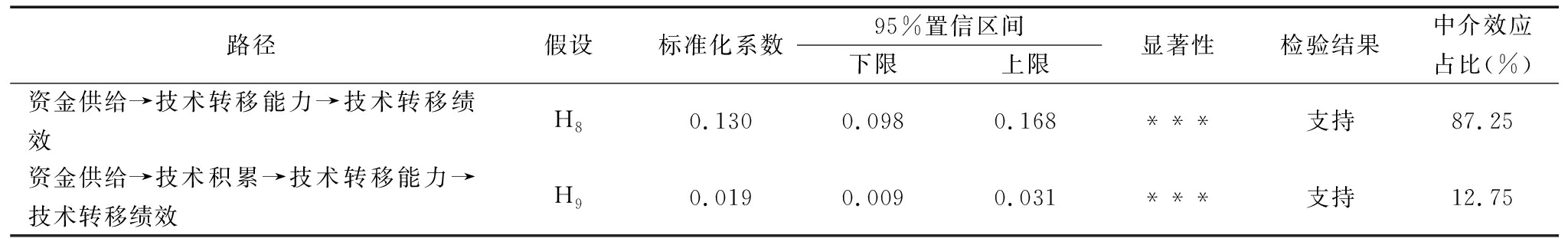

3.4.2 中介效应检验

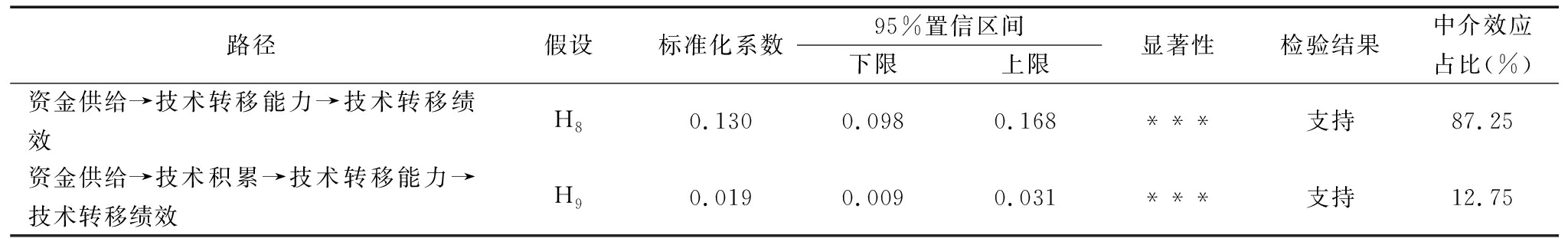

采用Bootstrap对样本进行5 000次抽取,使用偏差校正百分位数法对资金供给和技术转移绩效中介效应显著性进行检验。如果95%置信区间不包含0,则结果具有统计学意义,说明中介效应存在。多重中介模型主要分析总中介效应、特定路径中介效应和对比中介效应[32]。

表6列示了结构方程模型中资金供给→技术转移绩效中介效应检验结果。资金供给→技术转移绩效间接路径总中介效应为0.149,p<0.05,置信区间不包含0(0.115,0.188),表明总中介接效应成立。资金供给→技术转移绩效总效应为0.224,直接效应为0.075,总中介效应占总效应的比例为66.52%。这说明,国家重点研发计划项目中资金供给对技术转移绩效的影响有66.52%是通过技术积累规模、技术转移能力的中介作用实现的。资金供给→技术转移能力→技术转移绩效路径中介效应显著(β=0.130,p<0.01,置信区间不包含0),假设H8成立。该路径表明,项目团队资金供给通过影响项目团队技术转移能力影响技术转移绩效。进一步,对链式中介效应进行检验发现,资金供给→技术积累规模→技术转移能力→技术转移绩效路径中介效应显著(β=0.019,p<0.01,信赖区间不包含0),假设H9成立。该路径表明,国家重点研发计划项目团队投入的资金越多,越有助于增加项目团队技术积累,越能够提升项目团队技术转移能力,并最终促进技术转移的实现。

表6 资金供给→技术转移绩效中介效应检验结果

Tab.6 Mediation test results of capital supply to technology transfer performance

路径假设标准化系数95%置信区间下限上限显著性检验结果中介效应占比(%)资金供给→技术转移能力→技术转移绩效H80.1300.0980.168***支持87.25资金供给→技术积累→技术转移能力→技术转移绩效H90.0190.0090.031***支持12.75

综合直接效应和中介效应检验结果发现,由于技术转移能力对技术转移绩效的直接影响系数显著(0.545,p<0.01),且两条链式中介路径必须经由技术转移能力才能对技术转移绩效产生影响,因此技术转移能力是影响国家重点研发计划技术转移绩效最直接、最有力的因素。国家重点研发计划项目团队资金供给既能够直接影响技术转移绩效,也能够通过技术积累规模、技术转移能力对技术转移绩效产生间接影响,因此资金供给也是技术转移绩效的重要解释变量。资金供给是技术转移绩效产生的基础性因素,为后续项目团队技术积累规模、技术转移能力提供物质保障。技术积累不能直接影响技术转移绩效,但在技术转移绩效产生机理中发挥重要传导作用,是技术转移绩效必不可少的基础性技术资源。在国家重点研发计划项目运行过程中,三者均扮演非常重要的角色,共同影响技术转移绩效。

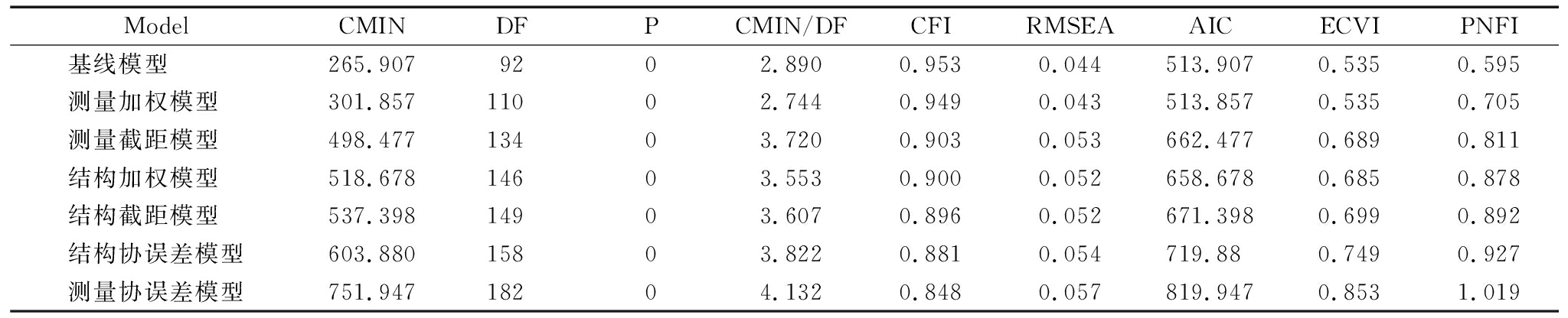

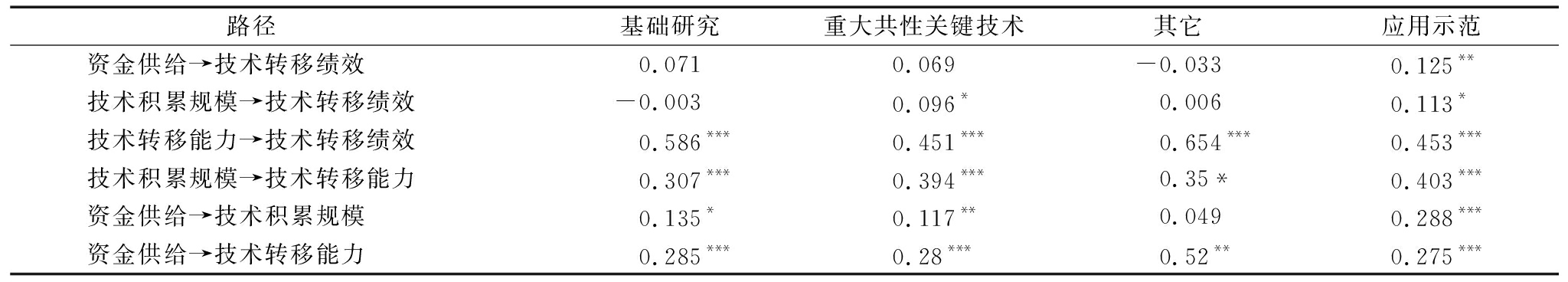

3.4.3 基于项目类型的多群组分析

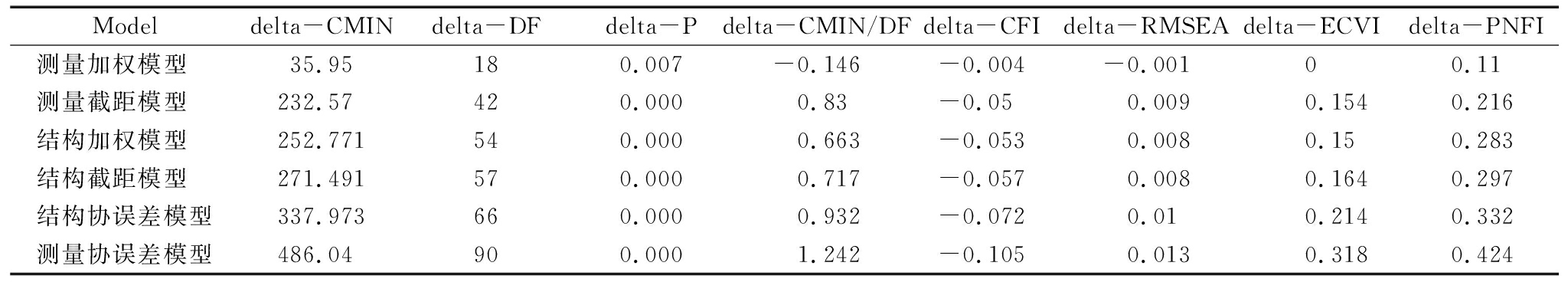

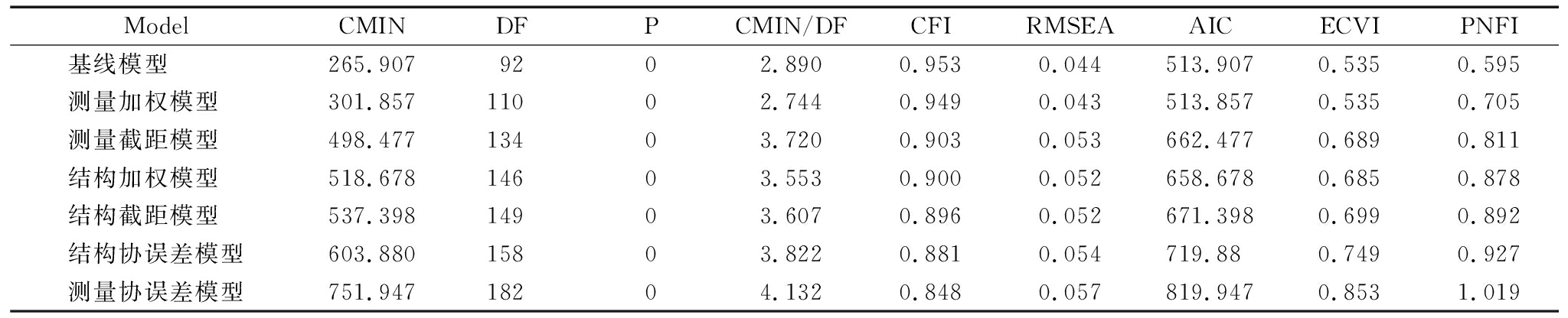

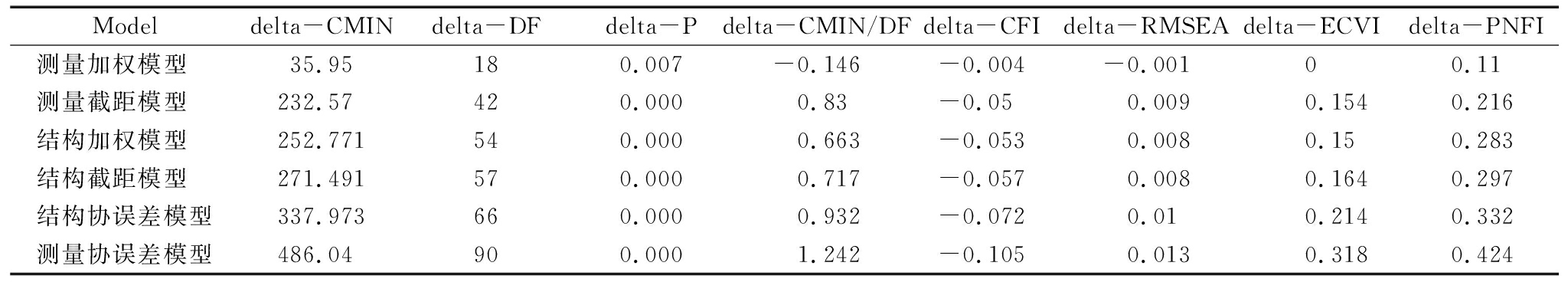

多群组分析用于评估适配于某一样本的模型是否也适配于其他群体[33]。本文以项目类型为调节变量,通过对参数未限制模型、测量加权模型、测量截距模型、测量误差模型、结构加权模型、结构协误差模型、结构截距模型适配指标进行比较,选取测量加权模型作为最适配的多群组分析模型,结果如表7所示。

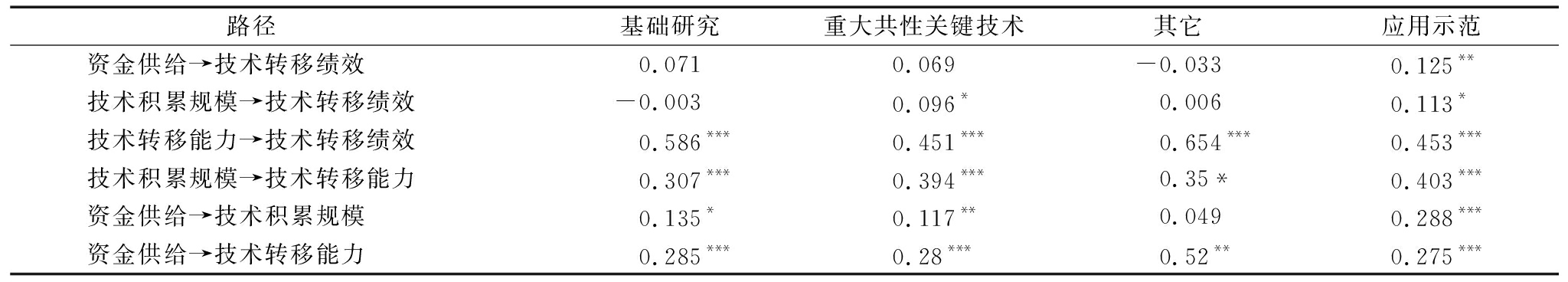

将其余6个模型与基线模型进行比较,进一步对模型不变性进行检验。表8结果显示,△P值小于0.05,表明不同项目类型对应样本模型存在显著差异。依据国家重点研发计划研究项目划分方法,将样本划分为基础研究、重大共性关键技术研究、应用示范研究和其它类研究,探讨国家重点研发计划项目团队技术转移项目差异,多群组分析结果如表9所示。结果显示,在基础研究、重大共性关键技术和其它类项目中,资金供给对技术转移绩效的正向影响作用不显著,但在应用示范项目(β=0.125,p<0.05)中,资金供给对技术转移绩效具有显著正向影响。这可能是因为,相比于基础研究、重大共性关键技术和其它类项目,应用示范类项目本更偏重将既有技术示范、转移成产品。技术示范转移需要更多资金支持,因此在应用示范类项目中,资金供给显著影响技术转移绩效。而基础研究、重大共性关键技术和其它类项目中的技术往往处于技术成熟度1~6级,相对而言,技术不够成熟。此时,国家重点研发计划项目资金投入往往应用于技术研发、积累,难以直接用于技术转移。因此,在基础研究、重大共性关键技术和其它类项目中,资金供给对技术转移绩效的正向影响作用不显著。

表7 多群组分析适配结果

Tab.7 Adaptation for multi-group analysis

ModelCMINDFPCMIN/DFCFIRMSEAAICECVIPNFI基线模型 265.9079202.8900.9530.044513.9070.5350.595测量加权模型 301.85711002.7440.9490.043513.8570.5350.705测量截距模型 498.47713403.7200.9030.053662.4770.6890.811结构加权模型 518.67814603.5530.9000.052658.6780.6850.878结构截距模型 537.39814903.6070.8960.052671.3980.6990.892结构协误差模型603.88015803.8220.8810.054719.880.7490.927测量协误差模型751.94718204.1320.8480.057819.9470.8531.019

表8 不变性检验结果

Tab.8 Invariance test result

Modeldelta-CMINdelta-DFdelta-Pdelta-CMIN/DFdelta-CFIdelta-RMSEAdelta-ECVIdelta-PNFI测量加权模型 35.95180.007-0.146-0.004-0.00100.11测量截距模型 232.57420.0000.83-0.050.0090.1540.216结构加权模型 252.771540.0000.663-0.0530.0080.150.283结构截距模型 271.491570.0000.717-0.0570.0080.1640.297结构协误差模型337.973660.0000.932-0.0720.010.2140.332测量协误差模型486.04900.0001.242-0.1050.0130.3180.424

表9 多群组分析结果

Tab.9 Results of multi-group analysis

路径 基础研究重大共性关键技术其它应用示范资金供给→技术转移绩效0.0710.069-0.0330.125**技术积累规模→技术转移绩效-0.0030.096*0.0060.113*技术转移能力→技术转移绩效0.586***0.451***0.654***0.453***技术积累规模→技术转移能力0.307***0.394***0.35*0.403***资金供给→技术积累规模0.135*0.117**0.0490.288***资金供给→技术转移能力0.285***0.28***0.52**0.275***

在基础研究和其它类研究项目中,技术积累规模对技术转移绩效的影响作用不显著,但在重大共性关键技术(β=0.096,p<0.1)和应用示范项目(β=0.113,p<0.1)中,技术积累规模对技术转移绩效具有正向显著影响。这可能是因为,基础研究项目主要强调概念突破、理论创新和技术研发等,处于技术成熟度前端,不强调技术产业化应用。因此,在基础研究和其它类研究项目中,技术积累规模对技术转移绩效的影响作用不显著。与之相反,重大共性关键技术、应用示范技术处于技术成熟度中、后端,技术产业化应用可能性更大,因此重大共性关键技术和应用示范技术积累规模对技术转移绩效具有显著正向影响。

在基础研究(β=0.586,p<0.01)、重大共性关键技术(β=0.451,p<0.01)、其它类(β=0.654,p<0.01)和应用示范(β=0.453,p<0.01)项目中,技术转移能力均会对技术转移绩效产生正向显著影响。比较技术转移绩效直接影响路径发现,技术转移能力对技术转移绩效的影响力比资金供给、技术积累规模更直接。在4类研究项目中,技术积累规模均会显著正向影响技术转移能力,资金供给均会显著正向影响技术转移能力,这与前述假设相符。除其它类研究外,在基础研究(β=0.135,p<0.1)、重大共性关键技术(β=0.117,p<0.05)、应用示范类项目(β=0.288,p<0.01)中,资金供给对技术积累规模均具有显著正向影响。综上可知,在国家重点研发计划项目中,不同项目类型对资金供给影响技术转移绩效的不同路径起不同调节作用,假设H10成立。

4 结论与讨论

4.1 研究结论

参考资源基础理论和动态能力理论,本文构建“资金供给—技术积累规模—技术转移能力—技术转移绩效”国家重点研发计划技术转移模型,应用结构方程模型予以检验,并使用多群组结构方程模型探讨不同项目类型的影响效应,得出如下结论:

(1)国家重点研发计划技术转移绩效总体处于较高水平,资金供给正向显著影响技术积累规模、技术转移能力和技术转移绩效。即政府、项目单位为国家重点研发计划项目团队提供资金支持,有助于项目团队积累技术、采取技术转移行动、提升技术转移绩效。这主要是因为,资金供给是技术转移绩效的重要基础,为后续技术积累与技术转移提供物质保障。

(2)技术转移能力在技术积累规模→技术转移绩效路径中起完全中介作用。项目团队技术积累规模难以直接影响技术转移绩效,积累的技术只有被使用、被转移,才能促进技术转移绩效的实现。然而,技术积累规模仍是技术转移的基础性资源,在技术转移绩效影响机理中发挥重要传导作用。与技术积累规模不同,资金供给可以直接影响技术转移绩效,技术转移能力在资金供给→技术转移绩效路径中起部分中介作用。这是因为,项目团队获得的资金不仅可以通过技术积累规模、技术转移能力对技术转移绩效产生影响,还可以通过其它途径影响技术转移,而这些变量未纳入本文理论模型。尽管如此,综合技术转移能力对技术转移绩效的直接影响力和间接影响力,本文仍可得出技术转移能力是国家重点研发计划技术转移绩效最直接、最有力的影响因素的结论。国家重点研发计划将团队拥有的资金、技术通过技术转移行为进行有效配置,从而直接作用于技术转移绩效。

(3)多群组分析结果显示,不同项目类型影响效应存在显著差异,这主要是由于基础研究、重大共性关键技术、其它类和应用示范项目不同技术成熟度所致。基础研究处于技术成熟度前端,重大共性关键技术处于技术成熟度中端,应用示范项目处于技术成熟度后端,在不同技术成熟度阶段,模型各因素对技术转移的影响作用不同。

4.2 创新之处

本文主要有以下创新点:第一,将技术能力解构为技术积累规模和技术转移能力,以往研究较少对技术能力作如此阐释。技术积累规模是项目团队积累、储备的技术资源,体现项目团队的技术实力。技术转移能力是将技术进行转移的能力,体现为项目团队所拥有的技术转移经验,是技术活力的表征。充分调动国家重点研发计划项目团队资源,有助于科技资源合理配置,进而促进技术转移。第二,在将技术能力划分为技术积累规模和技术转移能力的基础上,本文构建“资金供给—技术积累规模—技术转移能力—技术转移绩效”国家重点研发计划技术转移模型,资金供给、技术积累规模和技术转移能力对技术转移绩效的影响力度及特点证实了资源基础理论及动态能力理论的现实有效性。第三,探讨不同项目类型对技术转移绩效的不同影响作用,符合国家重点研发计划不同项目的技术特点,验证了项目类型在模型中的调节效应。

4.3 对策建议

为更好地提升国家重点研发计划技术转移绩效,需要采取不同措施,本文提出以下建议:

(1)政府、项目单位应加大国家重点研发计划项目团队资金支持力度。资金供给是一项重要的科研投入,充足的资金意味着先进设备更易获取、优秀人才更易引进、团队协调管理更便捷,会影响后续技术研发、积累与转移。因此,资金作为基础性资源,是高技术转移绩效产生的前提。

(2)项目团队积累的技术越多,可转移的技术也就越多。因此,项目团队需要着力增强科研实力,以国际化视野学习西方先进技术。对于高精尖技术、“卡脖子”技术,要吸纳优秀科技人才,迎难而上,提高企业、大学、科研机构自主创新能力,扩大技术积累规模,努力实现高水平科技自立自强。

(3)国家重点研发计划项目团队应以技术应用为导向,加强技术合作,重视企业在技术转移、产业化过程中的重要作用,与外界加强沟通,拓展科研圈,拓宽技术交易渠道,通过技术转移行为促进技术资源合理流动和配置,提高技术转移绩效。

4.4 不足与展望

本文存在一些不足:①出于信息保密的需要,为使调研对象放心、真实填写问卷,未收集项目参与者基本信息;②国家重点研发计划项目技术转移绩效影响因素很多,各因素之间存在复杂的互动关系,未来应探讨更多影响因素之间的复杂作用机制。

参考文献:

[1] MEI H, LIU J S, LU W M, et al. A new perspective to explore the technology transfer efficiencies in US universities[J]. The Journal of Technology Transfer, 2014, 39(2):247-275.

[2] 饶凯,孟宪飞,徐亮,等.研发投入对地方高校专利技术转移活动的影响——基于省级面板数据的实证分析[J].管理评论,2013,25(5):144-154.

[3] 宋东林, 付丙海. 再论我国高校科技成果转化——借鉴美国、加拿大等国家经验[J]. 科技管理研究, 2010, 30(8):18-21.

[4] SELMI N. The difficulties of achieving technology transfer: issues of absorptive capacity[J]. Communications of the IBIMA, 2013(2013):1-15.

[5] SOHN S Y, MOON T H. Decision tree based on data envelopment analysis for effective technology commercialization[J]. Expert Systems with Applications, 2004, 26(2): 279-84.

[6] 国务院. 国务院关于印发国家技术转移体系建设方案的通知:国发〔2017〕44号[EB/OL].(2017-09-15) [2022-04-11]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-09/26/content_ 5227667.htm.

[7] 张廷君. 科技工作者三维绩效系统激励机制研究[D].天津:天津大学,2010.

[8] 陈怡安. 组织学习与技术转移绩效的关系研究[M]. 成都:电子科技大学出版社, 2014.

[9] WERNERFELT B. A resource-based view of the firm[J]. Strategic Management Journal, 1984, 5(2):171-180.

[10] 李慧聪,霍国庆.科研组织一般竞争优势的解析与实证检验[J].科学学研究,2017,35(6):879-885.

[11] 宋宝香,彭纪生,王玮.外部技术获取对本土企业技术能力的提升研究[J].科研管理,2011,32(7):85-95.

[12] 张慧明,赫连志巍,孟庆洪,等.转型导向的制造企业技术能力评价[J].中国科技论坛,2021,37(7):125-136.

[13] 黄培伦,尚航标,王三木,等.企业能力:静态能力与动态能力理论界定及关系辨析[J].科学学与科学技术管理,2008,29(7):165-169.

[14] 张璐,王岩,苏敬勤,等.资源基础理论:发展脉络、知识框架与展望[J/OL].南开管理评论:1-22[2022-03-02]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1288.f.20210928.0209.002.html.

[15] MALIK TARIQ H. Defence investment and the transformation national science and technology: a perspective on the exploitation of high technology[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2018,127:199-208.

[16] 邱晓菊. 科研投入驱动的武汉高校技术转移关键影响因素研究[J]. 财会月刊, 2013,34(9):117-118.

[17] 傅家骥.技术创新学[M]. 北京:清华大学出版社,1998.

[18] 俞立平.技术积累提高了区域创新数量还是创新质量[J/OL].科技进步与对策:1-10[2022-03-03]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.20220120.1700.006.html.

[19] 田红娜,李金波.基于行业异质性的制造业绿色技术创新能力演化研究——兼论企业研发资金投入的影响[J].科技进步与对策,2020,37(17):63-72.

[20] 原长弘,王瑞琪.政府与市场“双引擎”提升了高校的技术创新能力吗[J].研究与发展管理,2017,29(2):136-143.

[21] 张洁.企业研发投入、资源特征与创新绩效关系研究——组织“行为—特征”匹配视角[J].科技进步与对策,2018,35(2):82-89.

[22] 岳宇君,孟渺.研发投入、技术积累和大数据企业经营绩效[J].投资研究,2021,40(1):42-55.

[23] 夏后学,谭清美,白俊红.营商环境、企业寻租与市场创新——来自中国企业营商环境调查的经验证据[J].经济研究,2019,54(4):84-98.

[24] 孙继德,计喆.产业政策力度对建设项目创新绩效的影响研究——基于区域创新环境与知识创造水平的考量[J].工业技术经济,2022,41(5):3-11.

[25] DAGHFOUS A. An empirical investigation of the roles of prior knowledge and learning activities in technology transfer[J]. Technovation, 2004, 24(12):939-953.

[26] MURPHY G B, TRAILER J W, HILL R C. Measuring performance in entrepreneurship research[J]. Journal of Business Research, 1996, 36(1):15-23.

[27] 周涛,于兰萍,张勇.技术成熟度评价方法应用现状及发展[J].计算机测量与控制,2015,23(5): 1609-1612.

[28] 刘群彦,姚禹.高校组织管理行为与技术转移绩效——基于34所教育部直属高校的实证分析[J].中国高校科技,2018,32(11):12-17.

[29] HESLOP L A,MCGREGOR E,GRIFFITH M.Development of a technology readiness assessment measure: the cloverleaf model of technology transfer[J]. Journal of Technology Transfer, 2001,26(4):369-384.

[30] FORNELL C, LARCKER D F. Structural equation models with unobservable variables and measurement error: algebra and statistics[J]. Journal of Marketing Research, 1981, 18(1): 39-50.

[31] 周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004,22(6):942-950.

[32] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

[33] 张连刚.基于多群组结构方程模型视角的绿色购买行为影响因素分析——来自东部、中部、西部的数据[J].中国农村经济,2010,26(2):44-56.

(责任编辑:王敬敏)