(1.南京理工大学 经济管理学院,江苏 南京 210094;2.上海汇众汽车制造有限公司,上海 200122;3.山东财经大学 工商管理学院,山东 济南 250014)

0 引言

学术创业不但能够促进知识在产业界应用与推广,还能够有效提升科研成果转化率[1],国家相关部门相继在政策层面发文鼓励科研人员创新创业。然而,经济合作与发展组织2019年的一项调查显示,我国学术创业企业数量占创业企业总量的比例不足4%,远低于被调查国家平均水平,学术创业水平总体偏低[2],强有力的制度支持和政策导向并未提升学术创业活跃度。越来越多的学者指出应加强对学术创业者的研究[3-4],因此个人层面学术创业研究成为一个新兴领域。已有研究从人力、心理和社会资本展开,忽略了微观心理和认知因素对学术创业者的影响,难以勾勒学术创业行为决策及过程全貌,更未对学术创业者社会认知层面进行积极探索。

身份具有动态性和复杂性特征,在整个创业过程中会影响创业者的思想、能力和行为[5]。与普通创业者相比,学术创业者的特别之处在于具有混合身份,学者与创业者两种身份之间的冲突和矛盾备受关注,对这种混合身份进行探索被视为学术创业研究的关键[3]。已有学术创业者混合身份研究主要集中于探讨社会身份连续性[6-7]、多重身份经历[6][8]、身份适应[9]等因素与身份冲突的关系,虽然为缓解学术创业者多重身份困境提供了一些思路,但对学术创业者整体身份进行分割意味着策略性地牺牲某一身份。实际上,学术创业者的双重身份应是一种既有区分又彼此联系的悖论关系[10],身份统一与协调十分重要[6]。

近年来,社会心理学领域诞生了一个全新构念——认同整合,最初用以衡量跨文化群体对自我身份的认知,后来被运用到多元社会身份冲突领域。这与学术创业者的双元身份冲突情境存在一定相似性,但目前关于学术创业者认同整合的研究较少。鉴于此,本研究首先系统性回顾认同整合研究,探讨在学术创业情境中引入这一构念的可行性以及量表开发的必要性。随后基于访谈调研和文献研究数据,采取定性与定量相结合的方法,剖析学术创业者认同整合结构并开发相应量表。

1 文献述评

1.1 认同整合研究

1.1.1 认同整合研究起源与内涵

全球化扩张加剧了不同文化之间的交流与碰撞,使得双元文化个体数量不断增加。这类群体在日常生活中持续面临多元文化身份与多重价值体系冲突,严重影响个体心理健康、自我延续感和心理社会功能[11]。在此背景下,心理学、微观社会学和社会认同领域学者开始关注不同文化身份整合对个体社会身份构建与发展的作用[12]。如Benet-Martinez等[13-14]提出并逐步完善了认同整合这一全新构念。

随后,认同整合被概念化为个体认为自己的双重身份是融合或对立的,强调个体对双重身份的主观感知,而非实际的文化参与度和适应度。这一定义体现了认同整合促使个体从认知和情感两个方面管理双重身份,以及这两种社会身份如何在个体自我概念中不断发展[14]。拥有多重身份的个体既可能将不同身份视为相互矛盾、难以兼得,也可能将其视为彼此独立、能够共存,这种对不同身份关系的看法和态度会影响自我身份构建、环境适应性及后续行为表现[15]。

1.1.2 认同整合在不同研究领域的发展

认同整合起源于对跨国文化情境的关注,早期研究主要集中于考察因移民而长期处于不同国别文化的生活经历、个人特质、外部环境等因素对个体双文化身份认同整合的影响。移民年龄越小[14]、双文化经历越多[16]的个体认同整合度越高。大五人格对认同整合具有显著影响,低开放性个体会对新文化固执地持有保守态度,脆弱、焦虑、高神经质型个体对双文化冲突更敏感,上述两者认同整合水平较低[14]。此外,价值实现感知[17]、自我效能感[18]、社会支持[19]均能够提高认同整合水平。这一系列前因变量研究表明,认同整合具有可塑性。

认同整合用以衡量个体对多元社会身份的认知,这些社会身份由不同的社会文化意义系统所建构,因此被广泛应用到社会身份研究中。民族或种族是认同整合研究最常见的拓展领域。与国外学者普遍研究因跨国而导致的双元民族身份困境不同,中国多民族国家历史背景使本土学者更关注单一国家背景下的多民族认同整合议题。杨晓莉等[20]以藏族、汉族混居区的藏族大学生和汉文化区藏族寄居大学生为研究样本,检验认同整合对大学生心理适应的促进作用以及辩证性自我的中介作用;叶宝娟和方小婷[21]对江西省799名少数民族预科生的调研表明,认同整合是这类群体提升主观幸福感的重要内因。此外,中国社会城市化发展产生了大量农民工以及随父母入城的流动儿童,这类群体城乡二元身份转换与社会融合困难现象引发学者广泛关注。如倪士光和李虹等[22]将认同整合引入该领域,系统性研究认同整合对该类人群相应行为[23]和心理变量[24]的预测作用,在中国情境下进一步发展了认同整合概念。

近年来,伴随着对组织成员多元社会身份的日益关注,以及认同整合的正向价值不断得到验证,组织管理与创业领域也出现少量认同整合研究。Ebrahimi等[25]通过4项实验检验在工作—家庭身份情境下,低认同整合会导致不真实感,从而更有可能产生职场不道德行为;Manzi等[26]研究发现,能够对工作和家长双重身份进行有效认同整合的父母,会表现出更高的工作满意度、家长效能感和创伤后成长;Ranta &Tomasz[27]首次将认同整合引入创业研究,实证检验认同整合对双文化个体创业意向的影响。可见,商业与管理领域认同整合研究基本聚焦于个体工作身份与家庭身份,研究结论与其它领域相似,验证了认同整合的积极影响。

1.2 认同整合结构与测量

Benet-Martinez等[13]最早提出双文化认同整合概念,开发了一段简短陈述评估被试者对中美文化身份对立的感知,以8点Likert量表进行测度,将其命名为双文化认同整合量表—试点版本。虽然该量表仅有单一题项,衡量标准较为粗糙,但双文化认同整合研究早期都使用它对相关结果变量进行预测。

为对双文化认同整合(BII)进行测量并分析BII个体差异,Benet-Martinez继续开发了双文化认同整合一代量表(BIIS-1)。该量表共设置8个题项,包含文化分割和文化冲突两部分。其中,文化分割是对双重文化的态度;文化冲突则是一种感受,与双文化个体在每种文化之间导航自身位置的情感过程有关[14]。BIIS-1首次验证认同整合是一个多维度复杂构念,虽然对认同整合结构和度量作出突破,但仍存在样本同质性较高等问题。因此,Huynh等在BIIS-1的基础上增加样本代际(二代移民)和民族身份多样性,通过访谈、专家座谈以及主成分分析,最终优化形成17个题项。验证性因子分析结果表明,一阶二因子模型具有最优拟合度[28]。这与Benet-Martinez[14]的做法一样,即BII由认知和行为层面文化分割以及情感层面文化冲突构成,最终得到的二代双文化认同整合量表(BIIS-2)具有较高信效度,且实现了内容完备与形式简洁的平衡,对一代量表作出了重大改进。

开发较早的BIIS-1和可靠性更高的BIIS-2被众多学者运用到相关研究中,多数学者结合自身研究主题对原始量表进行修改并直接测量。Manzi等[26]将“我把中国文化与美国文化相区分”修改为“我把自己的工人身份与父母身份相区分”。也有少数学者针对研究对象的特殊性,对量表进行重新开发或验证。Trifiletti等[29]认为,先前量表都以成人为调研对象,考虑到身份形成是一个涵盖整个生命周期的过程,因此儿童的双文化认同应有所不同。经过一套完整的开发和验证流程,形成包含11个测量题项、两个维度的BIIS-C量表。虽然维度命名与先前研究高度相似,但在具体题项表述及操作方面考虑儿童的理解能力,更具有针对性;倪士光和李虹[30]在对访谈数据进行扎根分析的基础上,对中国流动儿童认同整合维度及相应内涵进行重新修订,形成认同距离和认同和谐两个维度,以反映中国文化背景下成长起来的流动儿童对农村人和城市人两种身份认同。

总体来看,虽然对认同整合具体维度的划分和命名各有不同,但现有研究普遍将其视为一个多维度结构构念,反映个体从情感和认知两个方面对自身多重身份的感知。在测量方面,目前多数研究直接采用BIIS-2量表或对题项主语进行细微改述,未充分考虑具体对象的研究特征。

1.3 学术创业情境下认同整合研究

1.3.1 认同整合在学术创业研究中的适用性

如前所述,认同整合这一概念虽然兴起于跨文化研究,但本质上却反映个体对自身多元社会身份认知是否存在分割、情感是否相互冲突的看法。从双文化背景角度看,学术创业者在创业过程中需要持续面对商业文化与学术文化冲击。其中,商业文化强调知识和技术交换,以工具理性为行为准则,开展追求利润的利己主义导向;学术文化信奉知识价值,价值理性是知识生产者开展竞争或合作的根本依据,学者、学术机构不被经济利益诱惑,坚持从事公益性、利他性行动[31]。从社会身份视角看,学术创业者兼具学者和创业者两种身份是一种公认的事实,如何应对混合身份冲突、缓解多元社会身份不一致性、提升学术创业意愿成为该领域前沿且重要的议题[4]。

因此,本研究认为发端于跨文化研究、发展于社会心理学和社会身份研究的认同整合,适用于学术创业研究情境,可为学术创业者解决混合身份冲突带来一定洞见。

1.3.2 学术创业者认同整合研究局限

通过对学术创业微观层面身份研究进行梳理,本研究发现少量蕴含认同(身份)整合概念或思想的研究成果。郭峰等[10]认为,双重身份是典型的悖论问题,如果学术创业者能够整合这种悖论身份,便可以带来相应学术创业绩效。该研究虽然在“分离、转化”等身份冲突之外提出身份悖论整合概念,但在测量时却参考Allen &Meyer的研究,对员工角色导向进行考察,测量有效性有待商榷。此外,部分学者以社会身份理论为基础,检验角色整合的重要性,在理论推演和变量测量方面存在明显的社会身份与角色混用现象[32]。虽然身份与角色概念紧密相连且常被交替使用,但角色认同理论与社会身份认同理论之间的区别不应被忽视,本研究认为应严谨对待相应表述并保持理论分析与概念测量的一致性。角色认同反映个体从他者立场出发定义自己是谁,社会身份认同则反映个体内在认为自己是某一社会类别或群体成员,因此以社会身份理论研究为基础发展起来的认同整合可以更好地衡量学术创业者对自身多元身份的内在感知。

除存在概念混用缺陷外,还有部分研究将学者身份认同和创业者身份认同叠加起来,用以衡量对学术创业者这一整体身份的认同感。这种方法忽视了两种身份之间的相互关系,测量时人为割裂了双元身份,使被调查者缺乏双元身份卷入感[26]。认同整合研究表明,在分析多种身份认同时,不仅要评估各自身份的重要性,也要评估它们的兼容性,身份整合至关重要。

综上所述,认同整合思想虽然已在学术创业者身份研究中有所展露,但在概念明晰、变量测量等方面仍存在诸多问题,有待进一步深入。

1.3.3 学术创业者认同整合量表开发的必要性

认同整合在很多领域已有较为系统的研究,但在测量时却普遍采用已有量表直引的方式,没有考虑具体研究对象特征及情境差异。学术创业者认同整合结构和维度与其它多身份群体差异主要体现在以下几个方面:

(1)从身份形成看,这一二元身份是学术创业者自我主动选择的结果。西方现有认同整合研究关注对象多为二代移民,有些是在年幼时随父母迁移到第二文化圈,有些是出生即拥有多元文化身份,无论哪一种情况都不具有自主双元文化身份选择权。中国学者更关注流动儿童,他们很多是被迫从农村进入城市的随迁子女。学术创业者大多是在从事科研工作后主动选择进入创业领域,进而获得创业者身份。不同群体身份困境产生原因不同,认同整合内涵也有所不同。

(2)学术创业者比其他多元身份群体具有更强的多元身份突显性。已有研究表明,流动儿童城乡二元身份呈现可变性和隐蔽性,他们在生活环境中会隐匿某种身份。兼具工作身份和家庭身份的员工,因家庭身份在社会生活中比较常见,因此不需要刻意展现或回避,多元身份特征不明显。与之相比,学术创业者的二元身份不具有隐藏性,为获得稀缺性创业资源,他们往往需要主动展现学术身份,多元身份更突出、显著,因此需要对其认同整合程度及身份张力重新进行考量。

(3)现有认同整合量表大多基于西方文化情境,主流心理学以冲突为研究核心。对中国流动儿童认同整合的研究表明,认同整合更多表现为两种身份之间的和谐与清晰程度[30]。在社会、文化和个体等多个层面,中国人价值体系以追求和谐稳定、包容均衡为中心思想,因此中国学术创业者认同整合结构和维度会更多展现两种身份的和谐感,需要进行全新的探索。

综上所述,认同整合这一构念可运用到学术创业情境中,但需要结合学术创业者群体特征重新进行结构探索与量表开发。

2 学术创业者认同整合结构

2.1 研究方法与样本选取

本研究首先对学术创业进行界定,即学术部门研究人员在不离开科研岗位情况下利用自身研究成果创办新企业[33],这一界定能够保证被调查者兼有学者与创业者双重身份。学术创业者认同整合作为学术创业这一特殊情境下的新理论构念,故其内涵、结构维度及测量方法应与已有研究有所不同。本文通过对现有文献进行梳理发现,国内外对于学术创业者认同整合的研究较少,尚未形成较为完整的理论框架,需要进行探索性研究。扎根理论作为一种以经验资料为基础、自上而下构建理论的探索性研究方法,有助于弥补现有理论匮乏及解释力不足的缺陷。

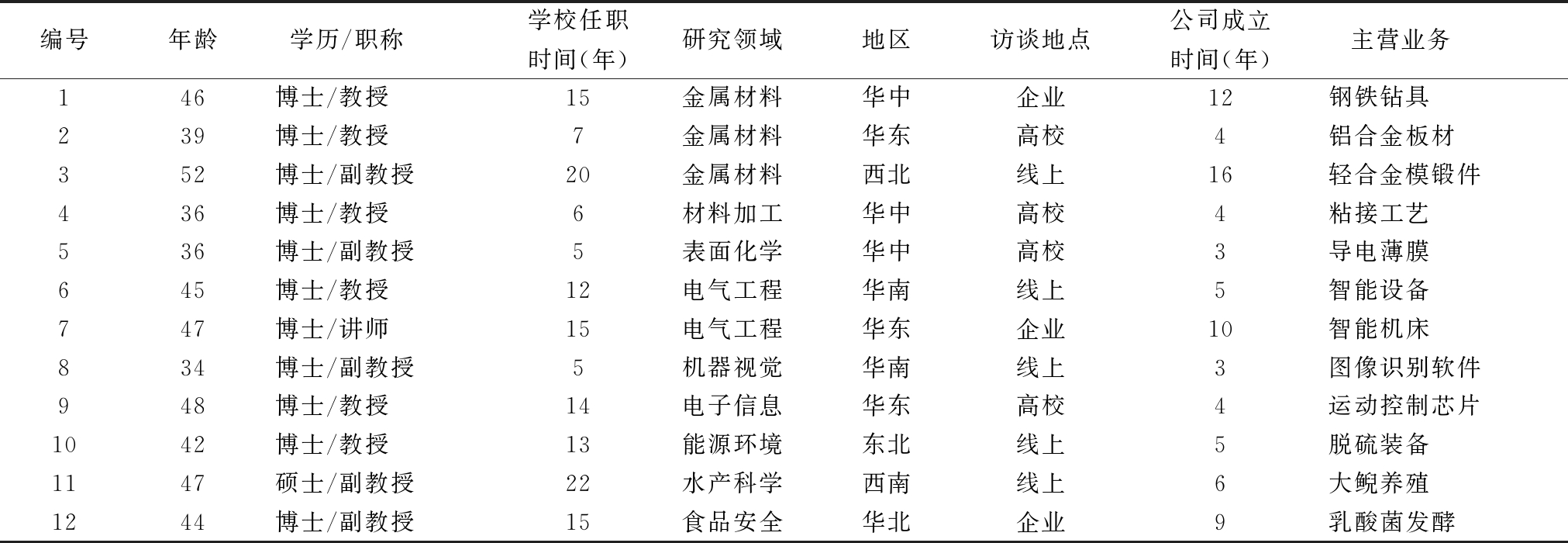

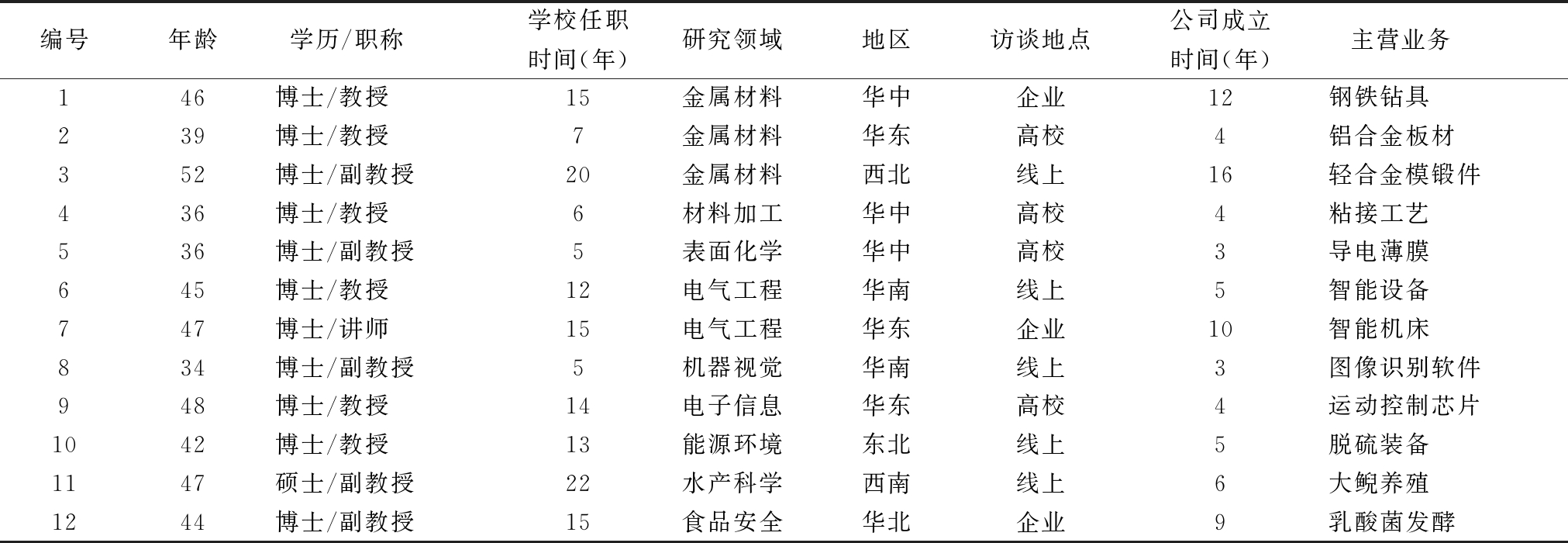

为保证待开发量表内容效度以及在案例间相互佐证,本研究遵循理论抽样原则,选择符合要求的12位学术创业者作为扎根分析多案例样本。样本选取要求如下:①来自高校或科研院所的学者,拥有较多专利且科研成果能够产业化应用;②学者使用自身专利或科研成果创立企业并参与公司经营管理;③学者在校任职时间、企业创办时间均不少于3年;④为提高研究结论的普适性,遵循数据可得性原则,尽量选取来自不同地区、不同行业、处于不同创业阶段的样本;⑤样本数量确定以理论饱和度检验为标准。访谈与数据整理同步进行,通过持续比较资料,不断提炼维度,最终在样本数为9人时基本达到理论饱和,后续对其余3个案例样本数据进行检验,确认理论饱和后终止访谈。访谈对象基本信息如表1所示。

表1 访谈对象基本信息

Tab.1 Basic information of interviewees

编号年龄学历/职称 学校任职时间(年)研究领域地区访谈地点公司成立时间(年)主营业务 146博士/教授15金属材料华中企业12钢铁钻具239博士/教授7金属材料华东高校4铝合金板材352博士/副教授20金属材料西北线上16轻合金模锻件436博士/教授6材料加工华中高校4粘接工艺536博士/副教授5表面化学华中高校3导电薄膜645博士/教授12电气工程华南线上5智能设备747博士/讲师15电气工程华东企业10智能机床834博士/副教授5机器视觉华南线上3图像识别软件948博士/教授14电子信息华东高校4运动控制芯片1042博士/教授13能源环境东北线上5脱硫装备1147硕士/副教授22水产科学西南线上6大鲵养殖1244博士/副教授15食品安全华北企业9乳酸菌发酵

2.2 数据收集与资料分析

本研究通过多种渠道收集数据,以保证研究资料的完整性和准确性。首先,通过半结构化深度访谈获得一手数据。研究小组(一名教授、两名博士、一名硕士)对各自熟悉的学术创业者进行邀约,获得访谈许可后确定访谈形式及时间。访谈尽量采取线下模式,但由于样本所在地区分布较为广泛,有5个样本采取腾讯会议等线上形式,所有访谈均经受访者同意后进行录音或录像。访谈围绕研究小组初步拟定的提纲展开,并根据受访者回答进行深入提问,以挖掘更真实的数据信息,平均访谈时长约1小时。访谈结束后,请受访者提供相识的学术创业者联系方式,以拓展样本量,再由3名硕士及时对录音进行文字转录及编号整理;其次,在访谈现场或通过网络渠道收集二手数据,包括企业纸质宣传册、创业者相关网络报道、企业微信公众号上的相关文章等;再次,统一归档所有资料,形成后续扎根分析所需数据库。

资料分析初始阶段遵循双盲背靠背编码原则,由两名具有相关专业知识背景、熟悉扎根理论方法的硕士独立对数据库样本资料进行标签化、概念化。在此基础上,为保证后续编码的严谨性,本研究采用Holsti公式对开放式编码结果进行信度检验。结果显示,两位研究人员平均相互同意度为0.731,信度为0.845,编码一致性程度较高。对于存在争议的编码,由4位研究者集中核对后形成统一意见,最终逐步提炼出范畴,完成编码。

2.3 编码分析

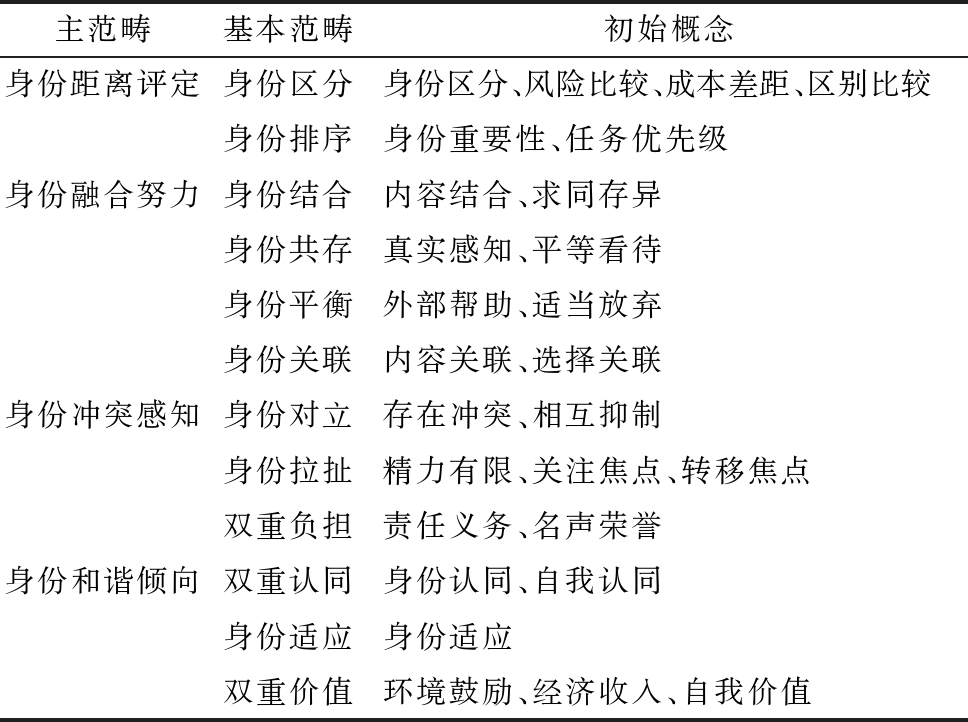

2.3.1 开放式编码与主轴编码

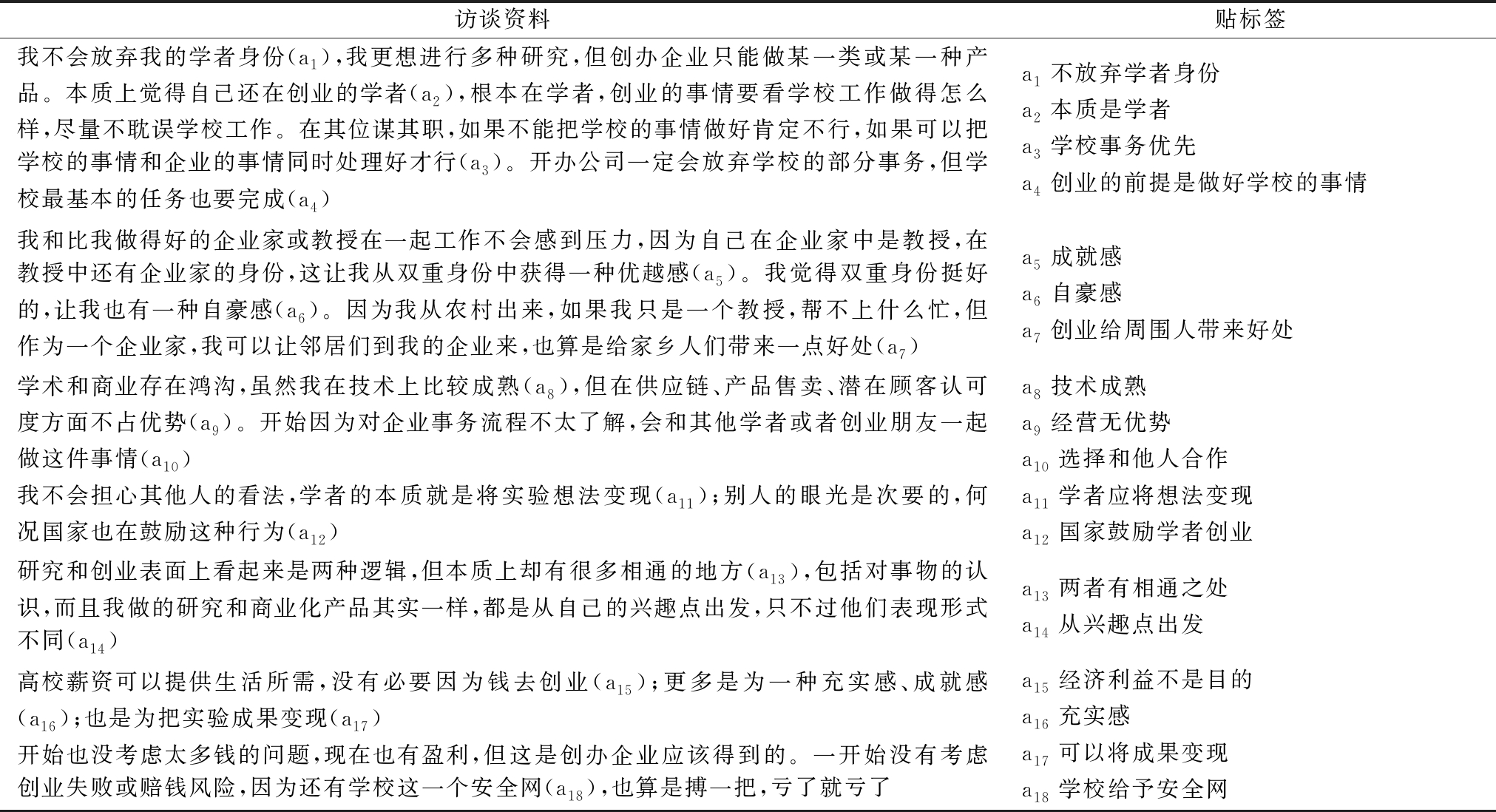

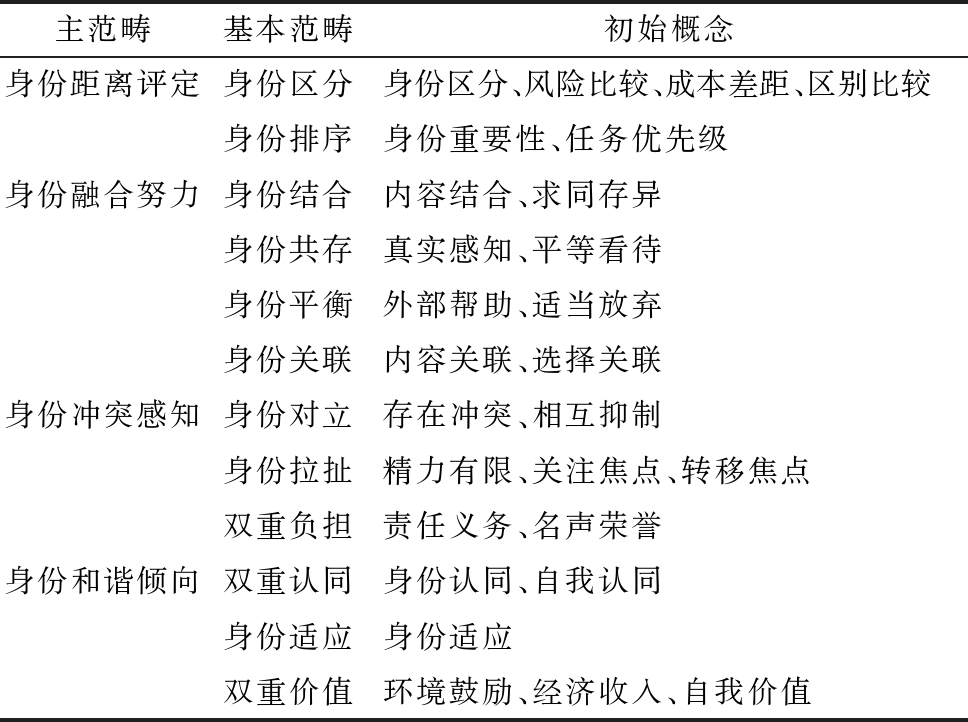

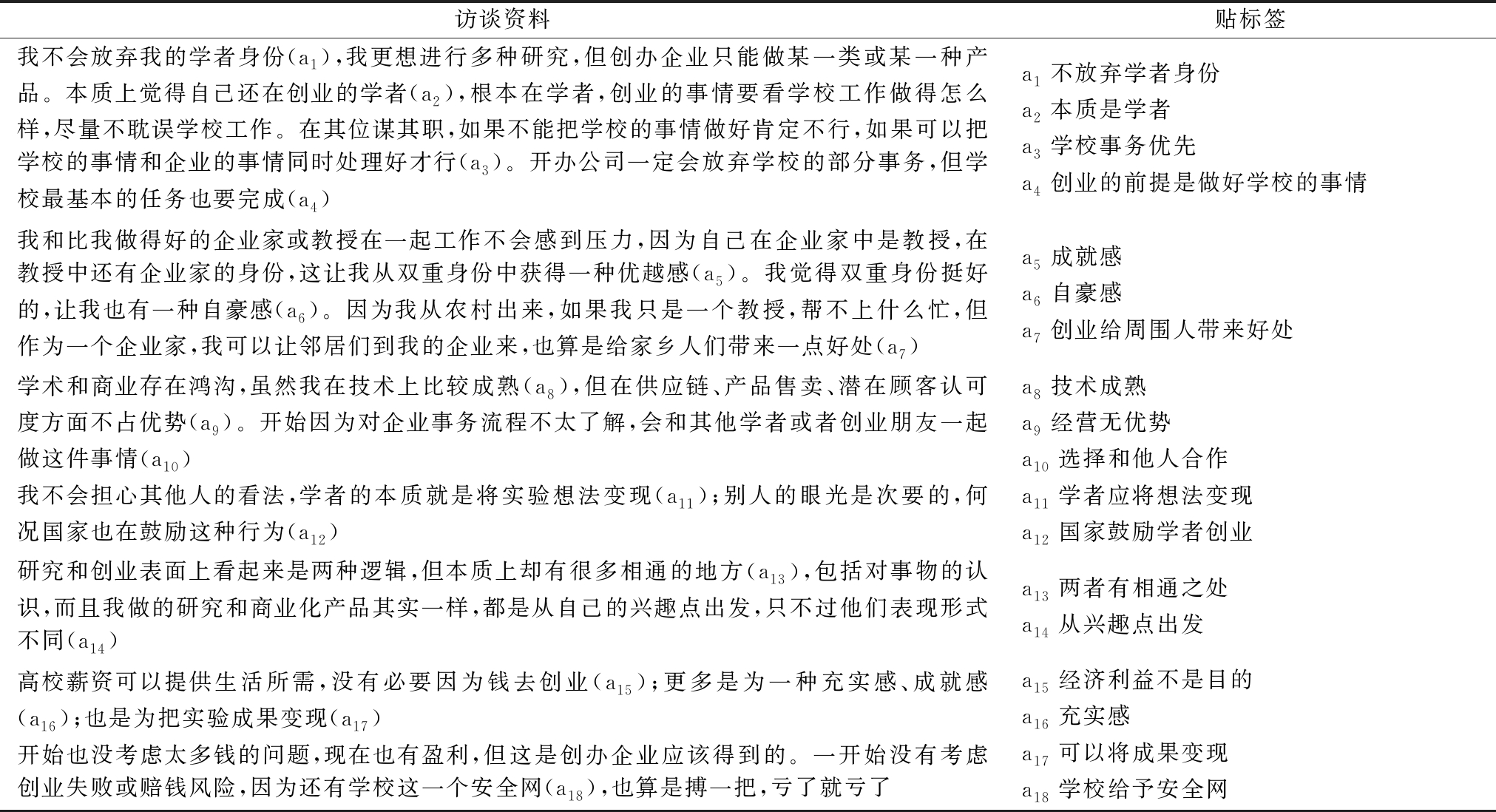

开放式编码要求研究者对数据库中的原始访谈资料逐字逐句地提取定义形成标签、抽象化形成初始概念,再对初始概念进行对比、合并、删减、归类形成基本范畴。研究小组每次访谈结束后及时对访谈记录和相应二手资料进行编码,并在下一次访谈中不断对比已产生的概念,最终从9位学术创业者数据中得到439个标签和65个初始概念。表2以一名被访谈者的部分资料为例展示贴标签的过程。初始概念间往往具有同义关系或隶属关系,为对繁杂的初始概念进行简化,删除出现频次小于3的初始概念,再根据概念表意的相似性进行聚合,最终提炼出27个初始概念、12个范畴(见表3)。

表2 开放式编码阶段贴标签举例

Tab.2 Examples of labeling in opening coding

访谈资料贴标签我不会放弃我的学者身份(a1),我更想进行多种研究,但创办企业只能做某一类或某一种产品。本质上觉得自己还在创业的学者(a2),根本在学者,创业的事情要看学校工作做得怎么样,尽量不耽误学校工作。在其位谋其职,如果不能把学校的事情做好肯定不行,如果可以把学校的事情和企业的事情同时处理好才行(a3)。开办公司一定会放弃学校的部分事务,但学校最基本的任务也要完成(a4)a1不放弃学者身份a2本质是学者a3学校事务优先a4创业的前提是做好学校的事情我和比我做得好的企业家或教授在一起工作不会感到压力,因为自己在企业家中是教授,在教授中还有企业家的身份,这让我从双重身份中获得一种优越感(a5)。我觉得双重身份挺好的,让我也有一种自豪感(a6)。因为我从农村出来,如果我只是一个教授,帮不上什么忙,但作为一个企业家,我可以让邻居们到我的企业来,也算是给家乡人们带来一点好处(a7)a5成就感a6自豪感a7创业给周围人带来好处学术和商业存在鸿沟,虽然我在技术上比较成熟(a8),但在供应链、产品售卖、潜在顾客认可度方面不占优势(a9)。开始因为对企业事务流程不太了解,会和其他学者或者创业朋友一起做这件事情(a10)我不会担心其他人的看法,学者的本质就是将实验想法变现(a11);别人的眼光是次要的,何况国家也在鼓励这种行为(a12)a8技术成熟a9经营无优势a10选择和他人合作a11学者应将想法变现a12国家鼓励学者创业研究和创业表面上看起来是两种逻辑,但本质上却有很多相通的地方(a13),包括对事物的认识,而且我做的研究和商业化产品其实一样,都是从自己的兴趣点出发,只不过他们表现形式不同(a14)a13两者有相通之处a14从兴趣点出发高校薪资可以提供生活所需,没有必要因为钱去创业(a15);更多是为一种充实感、成就感(a16);也是为把实验成果变现(a17)开始也没考虑太多钱的问题,现在也有盈利,但这是创办企业应该得到的。一开始没有考虑创业失败或赔钱风险,因为还有学校这一个安全网(a18),也算是搏一把,亏了就亏了a15经济利益不是目的a16充实感a17可以将成果变现a18学校给予安全网

表3 开放式编码范畴化与主轴编码结果

Tab.3 Results of basic category in opening coding and axial coding

主范畴基本范畴初始概念身份距离评定身份区分身份区分、风险比较、成本差距、区别比较身份排序身份重要性、任务优先级身份融合努力身份结合内容结合、求同存异身份共存真实感知、平等看待身份平衡外部帮助、适当放弃身份关联内容关联、选择关联身份冲突感知身份对立存在冲突、相互抑制身份拉扯精力有限、关注焦点、转移焦点双重负担责任义务、名声荣誉身份和谐倾向双重认同身份认同、自我认同身份适应身份适应双重价值环境鼓励、经济收入、自我价值

为挖掘基本范畴之间的联系,本研究根据概念内涵和逻辑次序再度聚类,最终在主轴编码阶段形成4个主范畴(见表3)。

2.3.2 选择性编码与饱和度检验

对主范畴进一步聚合有助于挖掘核心范畴,识别各范畴之间的联系,最终发展出系统解释架构。通过选择性编码,本研究确定“学术创业者认同整合”这一核心范畴,随后对3个案例样本数据资料进行编码,发现未产生全新的范畴和关系,模型理论饱和度得到检验。

学术创业者认同整合由身份距离评定、身份融合努力、身份冲突感知和身份和谐倾向4个维度构成。其中,身份距离评定和身份冲突感知属于认知层面因素,反映学术创业者对两种身份彼此关系的客观判断;身份融合努力属于行为层面因素,反映个体在行动上愿意为双重身份共存所作的努力;身份和谐倾向属于情感层面因素,反映学术创业者对双重身份的主观感受。

身份距离评定包含身份区分与身份排序,是学术创业者对学者身份和创业者身份差异程度的判断;身份融合努力包含身份结合、身份共存、身份平衡与身份关联,是学术创业者在感知到不同身份存在区别后为两种身份共存所作的努力;身份冲突感知包含身份对立、身份拉扯与双重负担,双重身份虽有区别却不一定存在摩擦,用以衡量学术创业者意识到的身份之间的张力程度;身份和谐倾向由双重认同、身份适应与双重价值构成,是学术创业者面临双重身份时的情绪状态以及为维系双重身份和睦所作的努力。

3 学术创业者认同整合量表开发

3.1 初始题项编制

本研究运用扎根理论研究方法得到学术创业者认同整合四维度结构后,依次通过文献回顾、访谈调研、专家评估3个步骤编制量表初始题项。

文献回顾生成题项依托于现有其它领域认同整合测量文献,由研究团队、一名高校英语教师及一名在海外有长期生活经历的博士进行翻译和改编。经过正译、回译和调整3个步骤后,该过程共涉及26个题项,包括身份距离评定4项、身份融合努力6项、身份冲突感知9项和身份和谐倾向7项。

为保证量表题项的完整性,本研究根据一手访谈数据生成题项,以扎根分析得出的维度为框架,对尚未饱和的维度题项进行增添和转化。访谈语句经过通用化和去口语化处理后,与文献回顾生成的题项进行区别和互补,将量表题项扩充为41项,包括身份距离评定9项、身份融合努力9项、身份冲突感知11项和身份和谐倾向12项。

最后,研究团队邀请3名管理学或心理学教师、3名博士和2名硕士对量表内容效度进行评估,8名评估人员研究方向涉及创业管理、社会认同和战略管理等领域。本研究计算各条目的内容效度比CVR后,剔除不符合临界值0.75的6个题项,得到包含35个题项的初始量表。

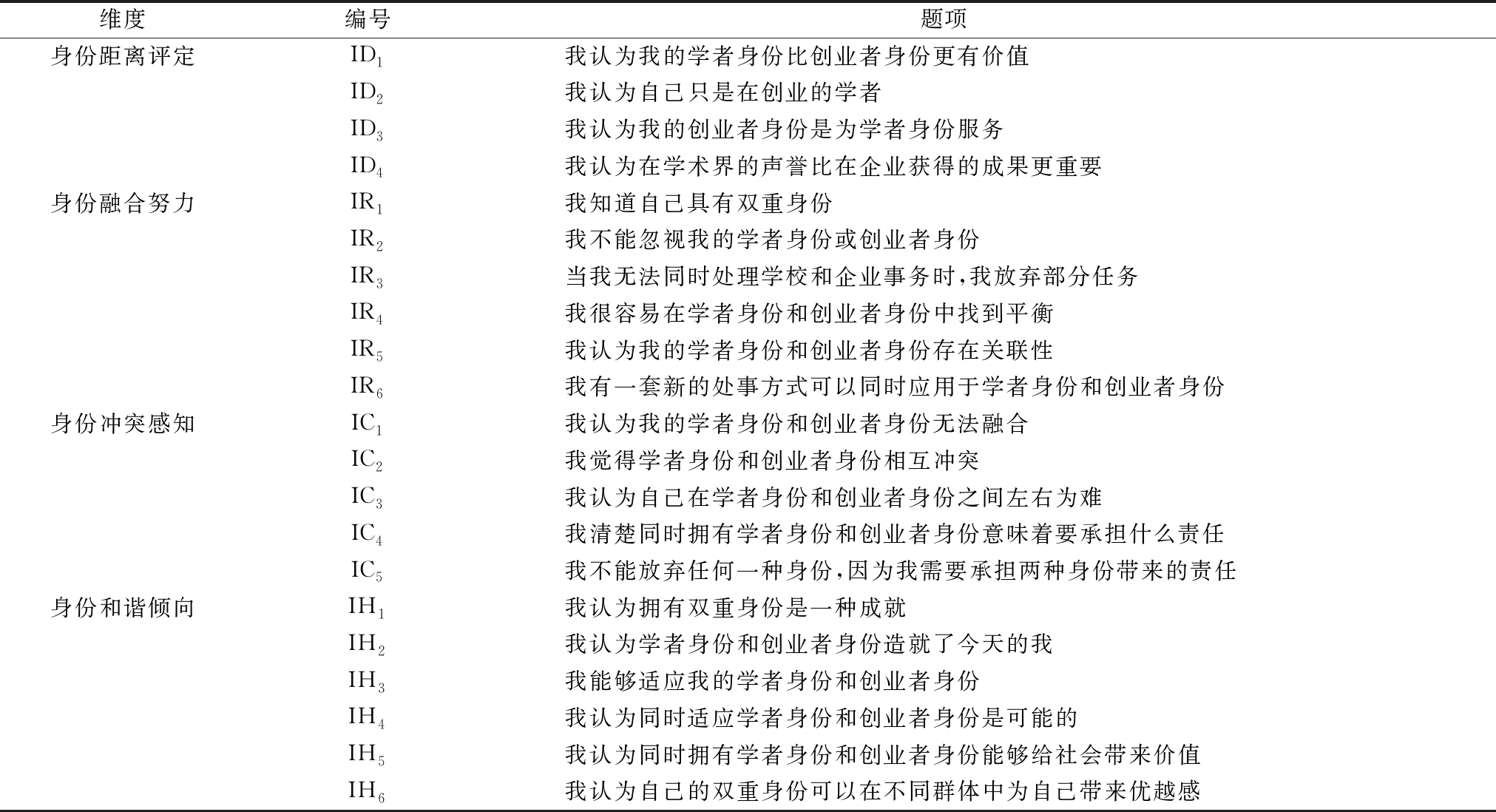

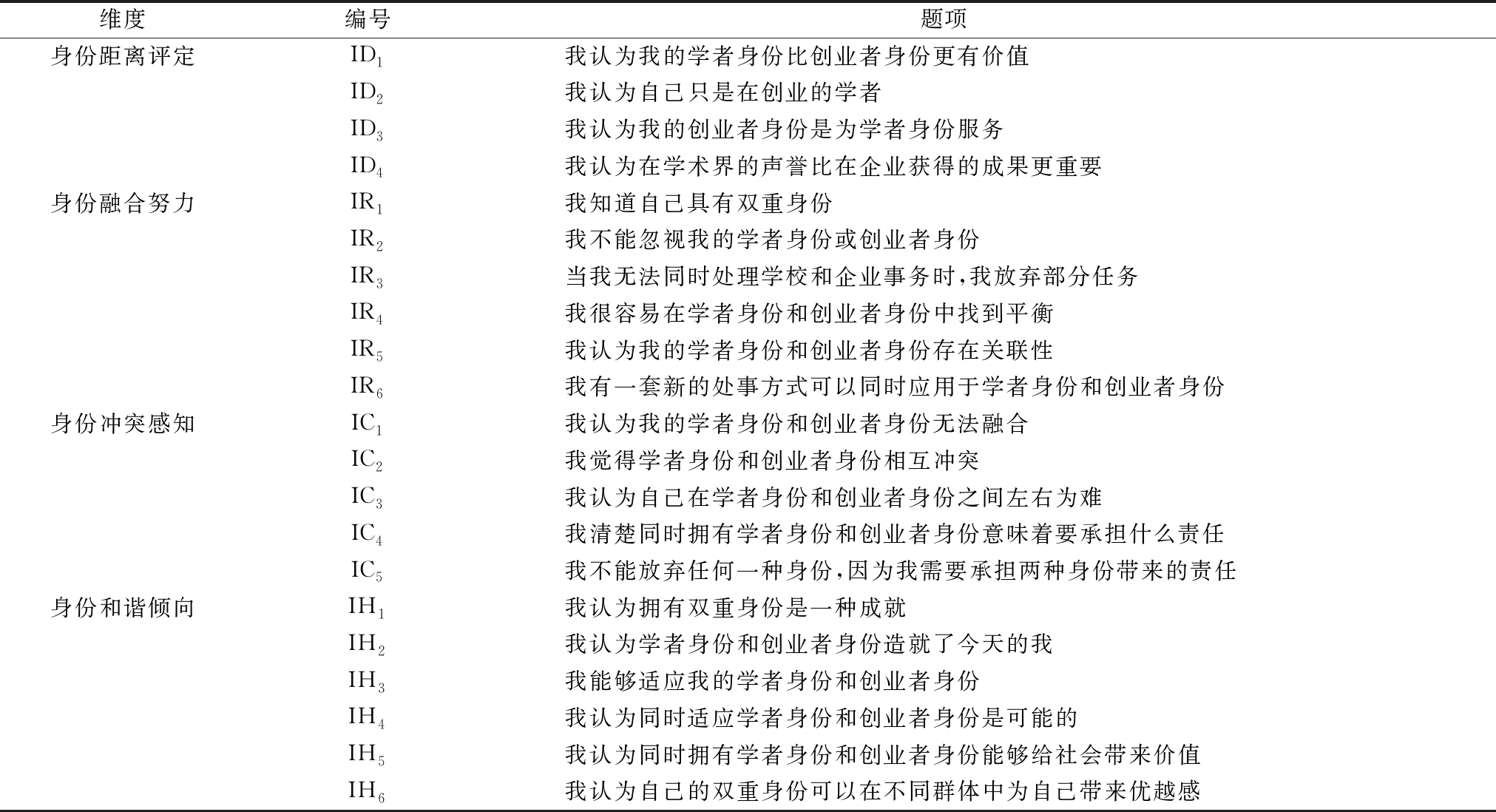

3.2 预调研与题项净化

为评估初始量表质量,进一步简化和净化题项并初步检验量表对学术创业者的有效性。预调研阶段采用滚雪球方式发放无纸化问卷127份,回收有效问卷80份,问卷有效率回收率为63%。首先进行信度分析,结果显示初始量表Cronbach's α值为0.873(>0.7),表明量表总体信度较好;各题项CITC值均大于0.5,说明单个题项信度可接受。其次,进行主成分分析,抽取特征值大于1的因子进行正交旋转,得到因子载荷矩阵,并删除因子载荷小于0.6、因子共同度小于0.5、跨载荷相关性大于0.4的题项14个。再根据问卷填写者反馈修改相关题项表述方式,最终构建学术创业者认同整合量表,如表4所示。

表4 学术创业者认同整合量表

Tab.4 Identity integration scale of academic entrepreneurs

维度编号题项 身份距离评定ID1我认为我的学者身份比创业者身份更有价值ID2我认为自己只是在创业的学者ID3我认为我的创业者身份是为学者身份服务ID4我认为在学术界的声誉比在企业获得的成果更重要身份融合努力IR1我知道自己具有双重身份IR2我不能忽视我的学者身份或创业者身份IR3当我无法同时处理学校和企业事务时,我放弃部分任务IR4我很容易在学者身份和创业者身份中找到平衡IR5我认为我的学者身份和创业者身份存在关联性IR6我有一套新的处事方式可以同时应用于学者身份和创业者身份身份冲突感知IC1我认为我的学者身份和创业者身份无法融合IC2我觉得学者身份和创业者身份相互冲突IC3我认为自己在学者身份和创业者身份之间左右为难IC4我清楚同时拥有学者身份和创业者身份意味着要承担什么责任IC5我不能放弃任何一种身份,因为我需要承担两种身份带来的责任身份和谐倾向IH1我认为拥有双重身份是一种成就IH2我认为学者身份和创业者身份造就了今天的我IH3我能够适应我的学者身份和创业者身份IH4我认为同时适应学者身份和创业者身份是可能的IH5我认为同时拥有学者身份和创业者身份能够给社会带来价值IH6我认为自己的双重身份可以在不同群体中为自己带来优越感

4 学术创业者认同整合量表检验

4.1 研究设计与数据收集

借助预调研净化后的量表编制大样本调研问卷,进一步检验量表的有效性。问卷填写对象为在高校任职且利用学术成果进行创业的学者,调研时企业仍在运营。数据获取方式主要有3种:①综合考虑经济发展、学术创业比例及地理分布等因素,选取北京、上海、江苏、浙江、山东、四川、湖南、陕西、内蒙古9个省市、自治区创业竞争力排名前三的高校进行问卷发放。受疫情影响,大多数高校不对外开放,因此笔者所在团队从高校官网搜集可能进行学术创业的学者邮箱(根据教师主页资料上的偏应用性研究、专利、“产学研”、学术创业等关键词判断),通过官方联系方式进行问卷发放;②实地走访江苏省内高新园区和创业孵化器,向工作人员征询园区内是否有学术创业者,并邀请目标群体填写问卷;③通过校友资源和社会关系介绍学术创业者,并邀请他们填写问卷,进一步挖掘他们熟识的学术创业者。

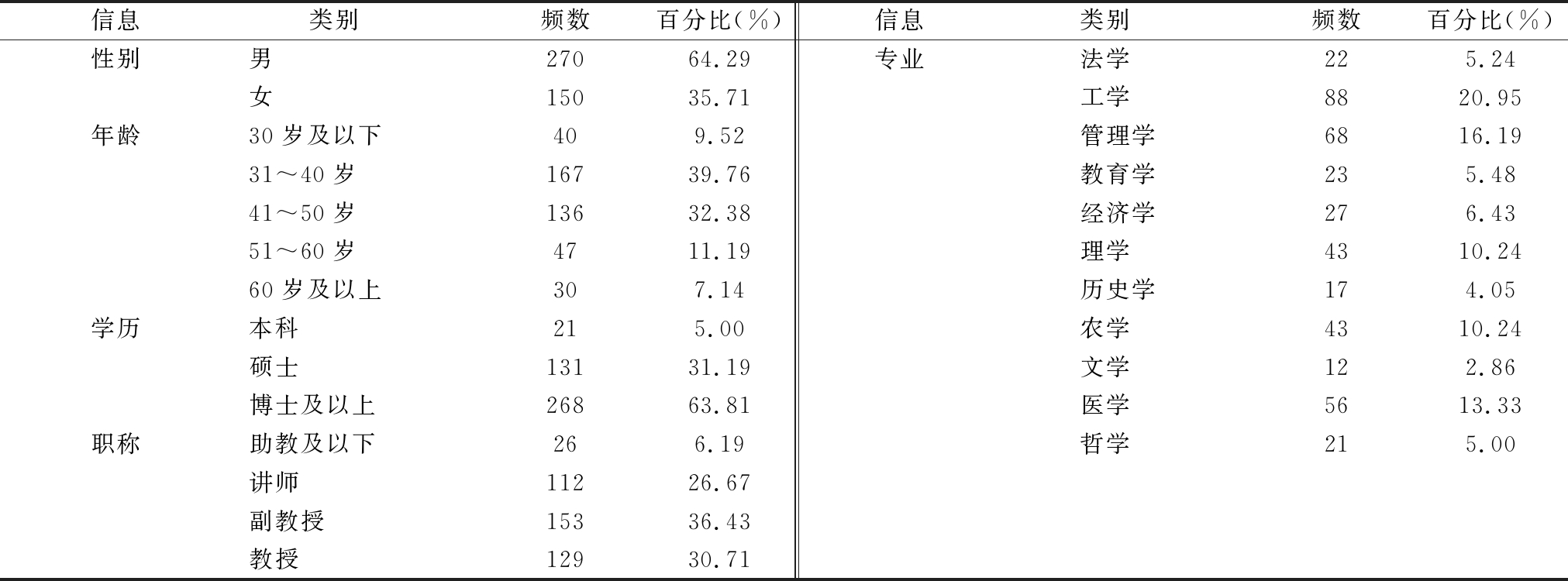

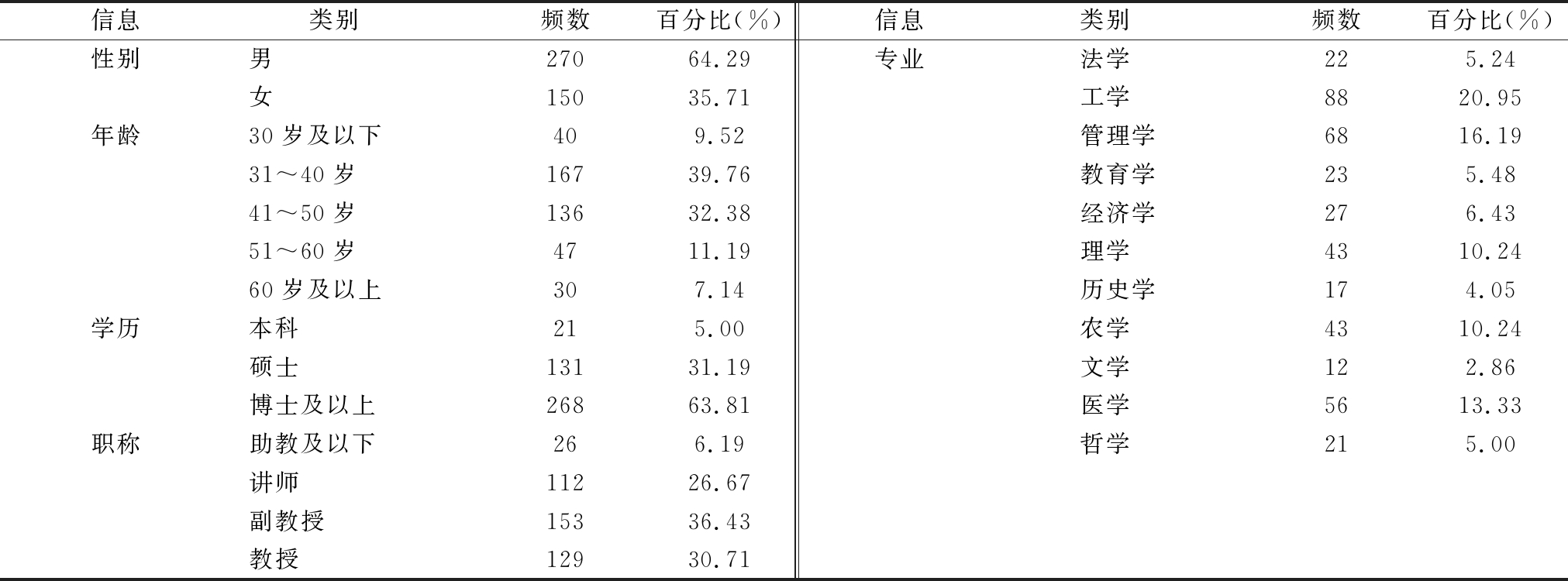

本研究共发放问卷1 010份,回收有效问卷420份,问卷有效回收率为41.6%,有效样本特征分布见表5。将数据随机分为A、B两组分别进行探索性因子分析和验证性因子分析,两组数据独立样本t检验结果显示,数据在性别、年龄、学历等变量方面无显著差异。

表5 样本特征描述性统计结果(N=420)

Tab.5 Descriptive statistics of samples (N=420)

信息类别 频数百分比(%)信息类别 频数百分比(%)性别男27064.29专业法学225.24女15035.71工学8820.95年龄30岁及以下409.52管理学6816.1931^40岁16739.76教育学235.4841^50岁13632.38经济学276.4351^60岁4711.19理学4310.2460岁及以上307.14历史学174.05学历本科215.00农学4310.24硕士13131.19文学122.86博士及以上26863.81医学5613.33职称助教及以下266.19哲学215.00讲师11226.67副教授15336.43教授12930.71

4.2 探索性因子分析

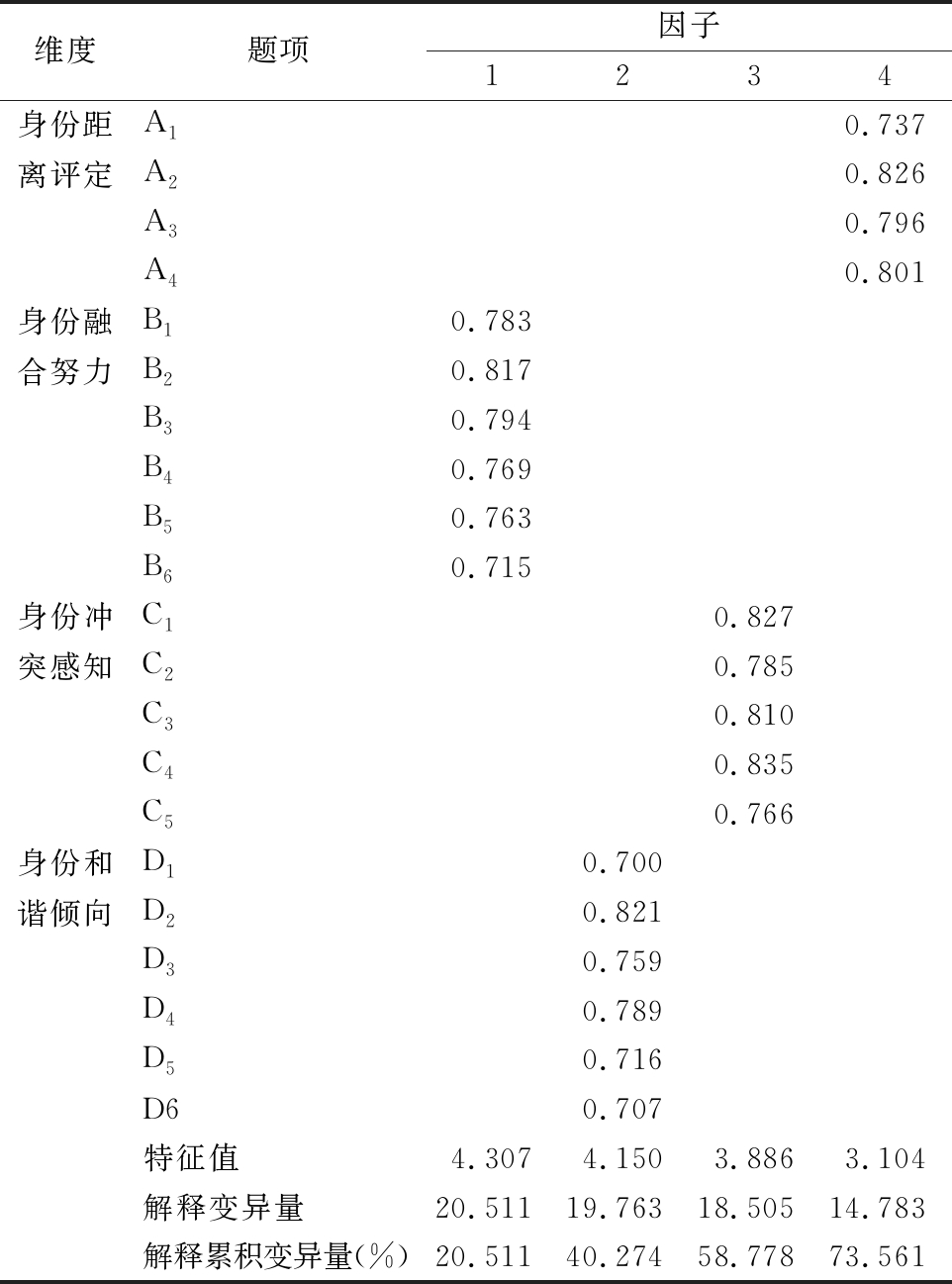

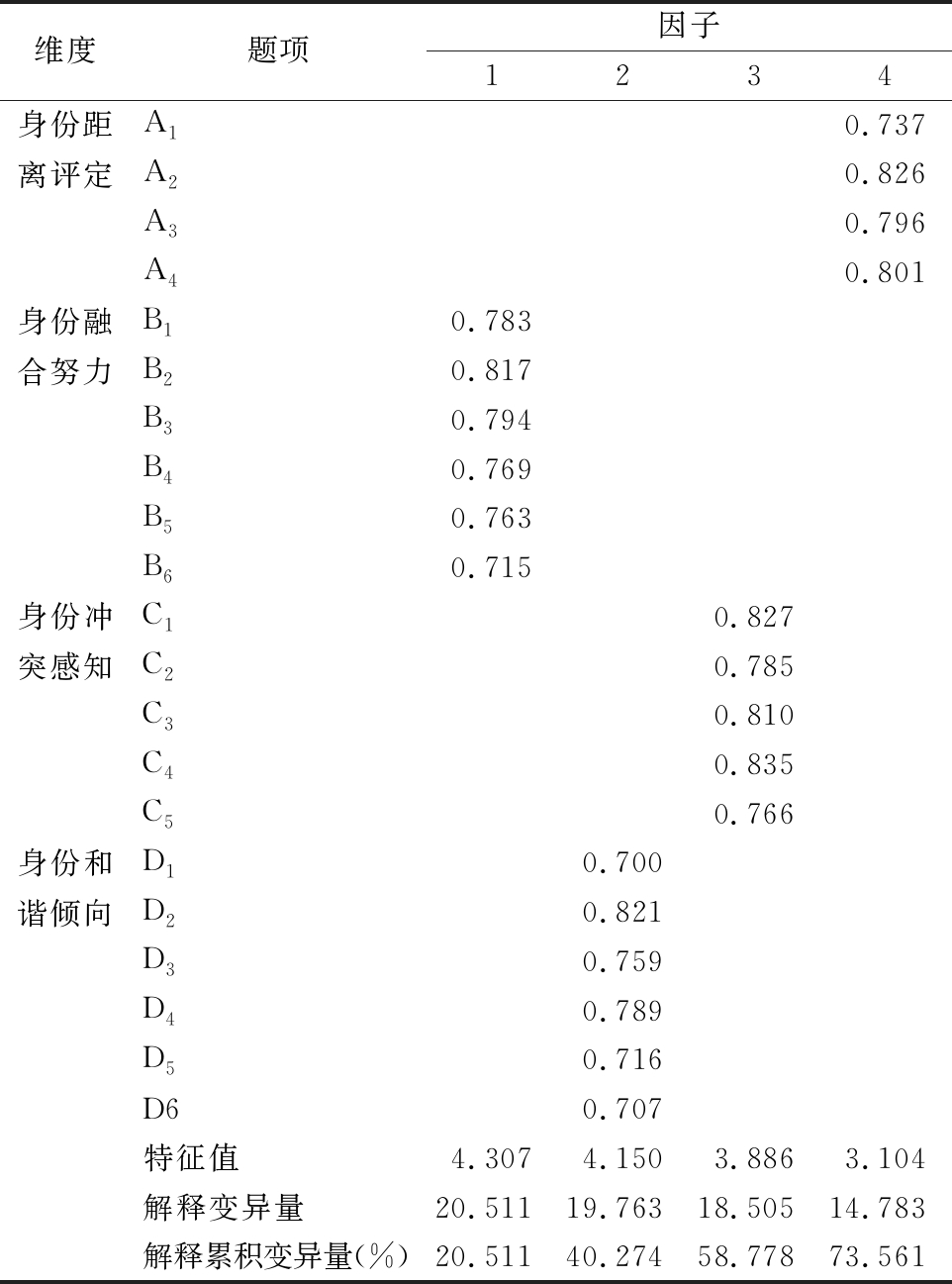

运用SPSS24.0软件对随机拆分的A组数据进行探索性因子分析。KMO值为0.937(>0.7),Bartlett's球形检验值为3 360.755(p<0.001),说明样本适合进行因子分析。采用主成分分析法提取特征值大于1的因子,并使用最大方差法进行正交旋转,共提取出4个因子,分别对应先前设定的4个维度。所有题项的因子载荷均大于0.6,累计方差解释率为73.561%,表明量表具有较好的因子结构,分析结果如表6所示。

表6 探索性因子分析结果

Tab.6 Results of exploratory factor analysis

维度题项因子1234身份距离评定A10.737A20.826A30.796A40.801身份融合努力B10.783B20.817B30.794B40.769B50.763B60.715身份冲突感知C10.827C20.785C30.810C40.835C50.766身份和谐倾向D10.700D20.821D30.759D40.789D50.716D60.707特征值4.3074.1503.8863.104解释变异量20.51119.76318.50514.783解释累积变异量(%)20.51140.27458.77873.561

4.3 验证性因子分析

运用Amos22.0软件对随机拆分的B组数据进行验证性因子分析,各项拟合指标数值如下:χ2/df=1.446(<2)、GFI=0.898(略小于0.9)、RMR=0.025(<0.08)、RMSEA=0.046(<0.08)、NFI=0.924(>0.9)、TLI=0.971(>0.9)、CFI=0.975(>0.9)、PGFI = 0.711(>0.5),PNFI = 0.805(>0.5),模型整体拟合度较高。

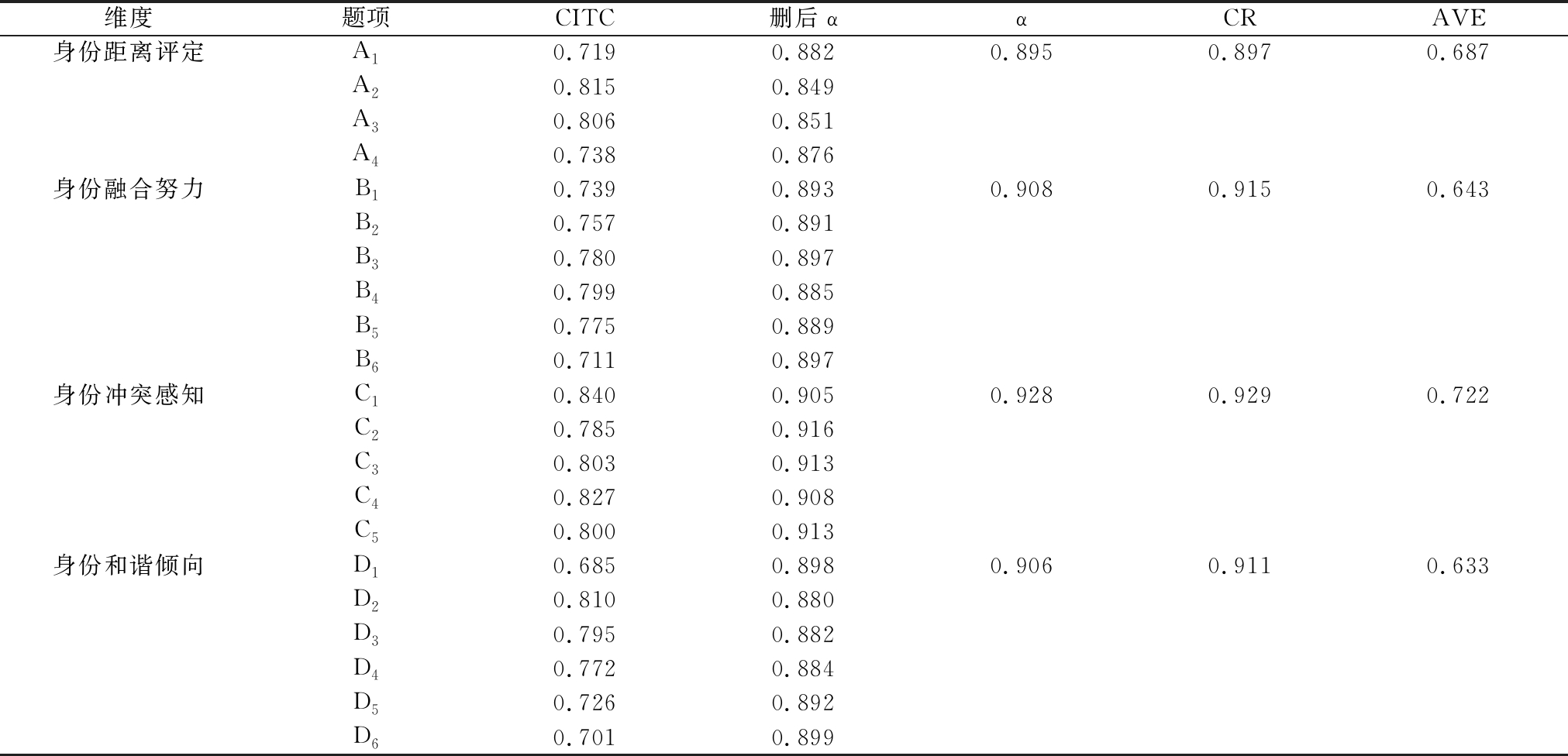

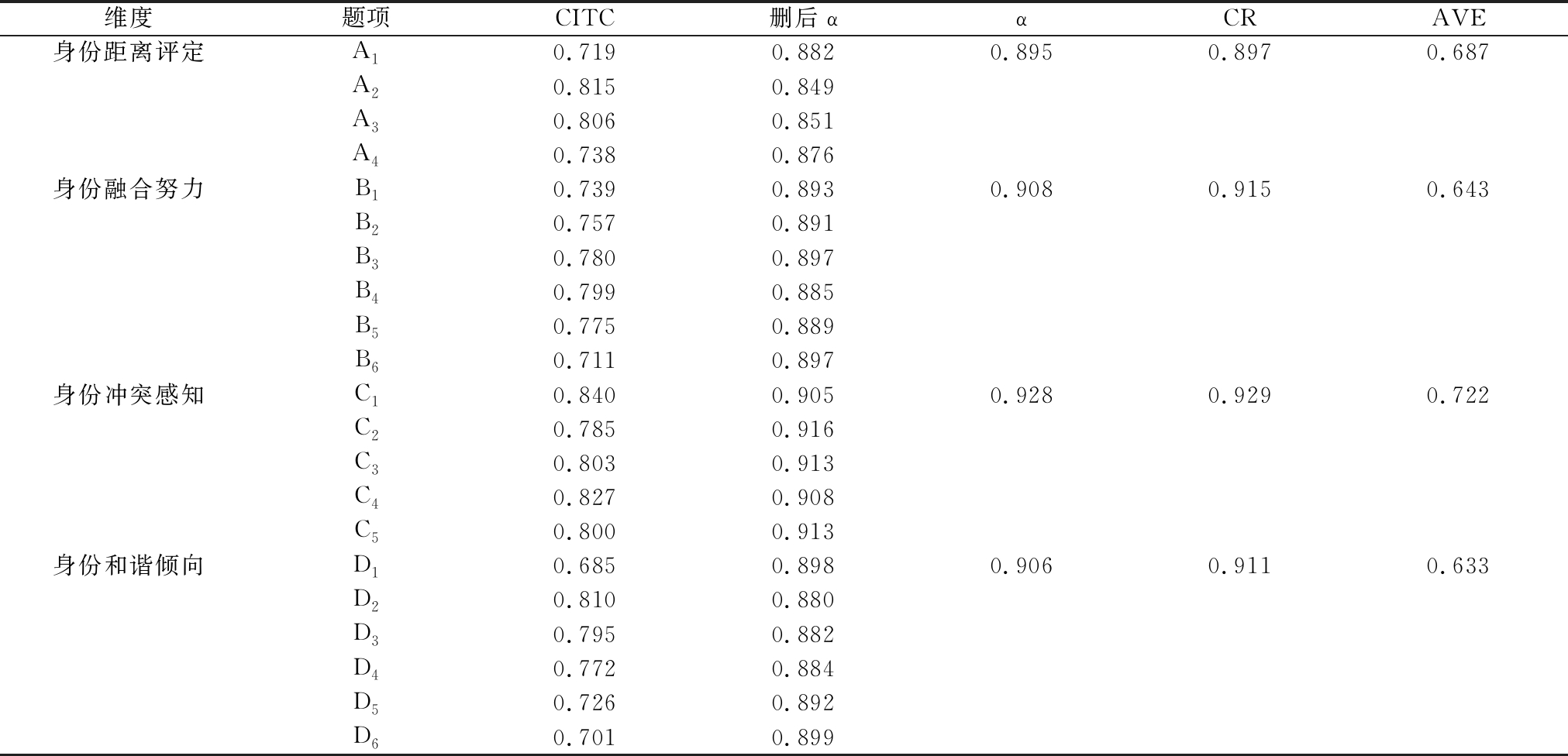

4.4 信度分析

本研究通过计算Cronbach's α系数、校正后的总体相关系数CITC以及组合信度CR,对量表总体信度进行测量。如表7所示,所有题项的CITC值均大于0.5,4个维度的α系数和CR值均高于0.7,删除任何一个题项后各维度α值均无明显提升,表明量表信度较高。

表7 量表信效度检验结果

Tab.7 Scale reliability and validity analyses

维度题项CITC删后ααCRAVE身份距离评定A10.7190.8820.8950.8970.687A20.8150.849A30.8060.851A40.7380.876身份融合努力B10.7390.8930.9080.9150.643B20.7570.891B30.7800.897B40.7990.885B50.7750.889B60.7110.897身份冲突感知C10.8400.9050.9280.9290.722C20.7850.916C30.8030.913C40.8270.908C50.8000.913身份和谐倾向D10.6850.8980.9060.9110.633D20.8100.880D30.7950.882D40.7720.884D50.7260.892D60.7010.899

4.5 效度检验

本研究从内容效度、结构效度和效标关联效度几个方面对量表效度水平进行检验。在内容效度方面,如前所述,量表编制过程经过多轮修改与完善,内容效度有所保证。验证性因子分析结果表明,量表各维度平均抽取变异量AVE的平方均大于维度间相关系数,各题项标准化后因子载荷值均大于0.6,量表收敛效度和区分效度较高。此外,根据已有研究成果,本研究选取社会支持、身份困境、创业自我效能感和创业绩效作为校标变量,在发放量表问卷时对相关数据进行收集。由表7可知,学术创业者认同整合与社会支持、身份困境、自我效能感、创业绩效的相关系数分别为0.514、-0.483、0.635、0.398,且均达到0.01显著性水平,表明学术创业者认同整合与社会支持、创业自我效能、创业绩效正相关,与身份困境负相关,因此本研究开发的量表具有较高的效标关联效度。

5 结论与启示

5.1 研究结论

认同整合可用来衡量个体双重身份融合或对立程度,反映个体从认知和情感两个方面对双元身份的感知,具有缓解身份冲突感、提升心理适应性和主观幸福感等积极影响。学术创业者认同整合研究正处于早期发展阶段,尚未有关于其结构维度的系统性论证,难以采取有效测量方法确定其对学术创业个体、组织、社会层面的影响。因此,本文在已有认同整合和社会身份理论研究的基础上,探析学术创业者认同整合构念的可行性,结合定性和定量研究方法对学术创业者认同整合维度量表进行检验。

具体而言,通过对12位学术创业者一手和二手数据资料进行扎根理论分析,发现学术创业者认同整合包含身份距离评定、身份融合努力、身份冲突感知、身份和谐倾向4个维度。在此基础上,基于规范的量表开发程序,本研究编制了学术创业者认同整合测量量表。通过文献回顾、访谈调研和专家评估3个步骤形成初始题项,在预调研后对题项进行净化和精炼。最后,对问卷调研大样本数据进行探索性因子分析、验证性因子分析及信效度检验,最终确定由4个维度、21个题项组成的学术创业者认同整合量表。

5.2 理论贡献

(1)不同于以往研究将双重身份视为不兼容、需要进行取舍的观点,本研究认为个体双重身份存在既相互区别又相互联系的悖论关系。基于社会身份理论视角,将认同整合引入学术创业研究,开发学术创业者认同整合结构维度量表,响应学术创业领域对加深微观层面研究进程的呼吁,推进学术创业研究与社会心理学研究融合。

(2)认同整合在组织管理和创业领域的研究目前还处于起步阶段,工作身份与家庭身份是唯一关注点。组织成员、创业者具有多元社会身份的现象愈发普遍,成员社会身份类型也愈发多样,个体认同整合水平对工作场所表现、个人福祉和创业行为均会产生一定影响。本文在创业背景下关注认同整合研究,认为认同整合是创业认知的一部分。研究发现,学术创业者认同整合结构及量表开发可在适当修订后运用到更多创业情境,丰富了创业身份研究,加深了对创业认知的探索。

(3)认同整合在跨文化领域形成丰硕研究成果,基于西方情境开发的量表得到广泛运用。本研究将认同整合引入学术创业领域,考虑到学术创业者与其他多元身份群体之间的差异,重新进行维度探索与量表开发。研究结论一方面再度验证了认同整合是一个多维度结构,另一方面体现了中国文化对和谐包容的追求,展现了与以往研究不同的维度构成,拓展了认同整合在不同文化情境、不同多元身份背景下的应用。

5.3 不足与展望

本文存在如下不足:①采用扎根理论方法进行结构探索,虽然分析过程严格遵守研究规范,但存在一定主观性,导致研究结论可能存在偏差;②受限于精力与资源,研究样本数量不多,部分访谈者及问卷采取滚雪球的方式获得,可能会导致被调研的学术创业者集中于某些学科或地区,一定程度上影响研究结论的普适性,未来将扩大调研范围,提高量表的适用性;③未对学术创业者认同整合动态演进过程加以识别,创业在某种程度上是身份建设的过程,学术创业者在不同创业阶段面临的身份困境将不同,其认同整合水平、具体维度也不同,未来应进一步开展学术创业者认同整合演化研究;④对学术创业者认同整合影响因素探讨较少,未来将增加实证探索,丰富该领域研究。值得注意的是,Fitzsimmons[34]指出,认同整合可能会在任务层面对员工行动能力和分析能力产生负面影响。现有心理学和社会学研究都强调认同整合的积极作用,未来将探讨认同整合的作用机制和条件,剖析其双刃剑作用,深化对认同整合的理解。

参考文献:

[1] 周炜,蔺楠,张茜.学术创业:研究综述与展望[J].科研管理,2022,43(1):14-21.

[2] 熊鸿儒.我国产学研深度融合的短板和挑战在哪里[J].学习与探索,2021(5):126-133,192.

[3] JAIN S, GEORGE G, MALTARICH M. Academics or entrepreneurs? investigating role identity modification of university scientists involved in commercialization activity[J]. Research Policy, 2009, 38(6): 922-935.

[4] BALVEN R, FENTERS V, SIEGEL D S, et al. Academic entrepreneurship: the roles of identity, motivation, championing, education, work-life balance, and organizational justice[J]. Academy of Management Perspectives, 2018, 32(1): 21-42.

[5] MMBAGA A, MATHIAS D, WILLIAMS W, et al. A review of and future agenda for research on identity in entrepreneurship[J]. Journal of Business Venturing, 2020, 35(6):106049.

[6] SHI Y, ZOU B, SANTOS R S DR JEKYLL.How do academic entrepreneurs deal with identity conflict[J]. Review of Managerial Science, 2021,15(8): 2165-2191.

[7] ZOU B, GUO J, GUO F, et al. Who am I? the influence of social identification on academic entrepreneurs' role conflict[J]. International Entrepreneurship and Management Journal, 2019, 15(2): 363-384.

[8] ZHANG H, MO Y, WANG D. Why do some academic entrepreneurs experience less role conflict? the impact of prior academic experience and prior entrepreneurial experience[J]. International Entrepreneurship and Management Journal, 2021, 17(4): 1521-1539.

[9] MEEK W R, WOOD M S. Navigating a sea of change: identity misalignment and adaptation in academic entrepreneurship[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2016,40(5):1093-1120.

[10] 郭峰,邹波,李艳霞,等.基于社会身份认同的学术创业者身份悖论整合研究[J].研究与发展管理,2019,31(2):34-43.

[11] ADLER J M,LODI-SMITH J,PHILIPPE F L,et al. The incremental validity of narrative identity in predicting well-being[J]. Personality and Social Psychology Review, 2015, 20(2):142-175.

[12] WARD C.Probing identity,integration and adaptation: big questions, little answers[j]. International Journal of Intercultural Relations, 2013, 37(4): 391-404.

[13] BENET-MARTINEZ V, LEU J, LEE F, et al. Negotiating biculturalism cultural frame switching in biculturals with oppositional versus compatible cultural identities[J]. Journal of Cross-Cultural Psychology, 2002, 33(5):492-516.

[14] BENET-MARTINEZ V,HARITATOS J.Bicultural identity integration (BII): components and psychosocial antecedents[J]. Journal of Personality, 2005, 73(4): 1015-1049.

[15] MANZI C, PADERI F, BENET-MARTINEZ V, et al. Age-based stereotype threat and negative outcomes in the workplace: exploring the role of identity integration[J]. European Journal of Social Psychology, 2019, 49(4):705-716.

[16] CHENG C-Y, LEE F. The malleability of bicultural identity integration (BII)[J].Journal of Cross-Cultural Psychology,2013,44(8):1235-1240.

[17] OPPENHEIM-WELLER S, KURMAN J. Value fulfillment and bicultural identity integration[J].Journal of Cross-Cultural Psychology,2017,48(3):267-286.

[18] MINSUN LEE, SUEJUNG HAN, CHRISTOPHER M THOMPSON. Bicultural self-efficacy, bicultural identity integration, critical consciousness, and psychological well-being of people of color in the united states[J]. The Journal of Psychology,2021,155(8):738-754.

[19] FERRARI L, MANZI C, BENET-MARTINEZ V, et al. Social and family factors related to intercountry adoptees and immigrants' bicultural identity integration[J].Journal of Cross-Cultural Psychology,2019,50(6):789-805.

[20] 杨晓莉, 闫红丽, 刘力. 双文化认同整合与心理适应的关系:辩证性自我的中介作用[J].心理科学, 2015,52(6):197-203.

[21] 叶宝娟,方小婷.文化智力对少数民族预科生主观幸福感的影响:双文化认同整合和文化适应压力的链式中介作用[J].心理科学,2017,40(4):892-897.

[22] 李虹,杨瑞东,王希,等. 家庭功能与流动青少年认同整合的关系:希望与父母文化持守的作用[J]. 心理发展与教育, 2017, 33(4): 417-424.

[23] 李虹,王茹婧,倪士光. 认同整合促进流动儿童文化适应:文化框架转换的解释[J]. 心理与行为研究, 2018, 16(1): 58-65.

[24] 倪士光,李虹. 流动儿童认同整合与歧视知觉的关系:社会支持和应对方式的作用[J]. 心理发展与教育, 2014, 30(1): 31-38.

[25] EBRAHIMI M, KOUCHAKI M, PATRICK V M. Juggling work and home selves: low identity integration feels less authentic and increases unethicality[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2020, 158(3): 101-111.

[26] MANZI C, KOC Y, BENET-MARTíNEZ V, et al. Identity integration matters: the case of parents working from home during the COVID-19 health emergency[J]. Self and Identity, 2021: 1-25.

[27] RANTA D, TOMASZ L. Multiculturalism and entrepreneurial intentions: understanding the mediating role of cognitions[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2018,42(3):426-466.

[28] HUYNH Q L,V BENET-MARTINEZ,ANGELA-MINH T D.Measuring variations in bicultural identity across U.S.ethnic and generational groups: development and validation of the Bicultural Identity Integration Scale-Version 2 (BIIS-2)[J]. Psychological Assessment, 2018,30(12):1581-1596.

[29] TRIFILETTI E, SHAMLOO S E, FERRARI L, et al. Bicultural identity in childhood: preliminary validation of the bicultural identity integration scale for children (BIIS-C)[J]. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 2022, 28(1): 72-79.

[30] 倪士光,李虹.流动儿童认同整合测量及回忆性质的影响[J].心理与行为研究,2014,12(1):45-51.

[31] 罗泽意.学术创业场域中的双重逻辑[J].科技进步与对策,2021,38(12):25-31.

[32] GUO F, RESTUBOG D, CUI L, et al. What determines the entrepreneurial success of academics? navigating multiple social identities in the hybrid career of academic entrepreneurs[J]. Journal of Vocational Behavior, 2019, 112(3): 241-254.

[33] 段琪,麦晴峰,廖青虎.基于扎根理论的高校学术创业过程研究[J].科学学研究,2017,35(8):1212-1220,1252.

[34] FITZSIMMONS S R. Multicultural employees: a framework for understanding how they contribute to organizations[J]. Academy of Management Review, 2013, 38(4): 525-549.

(责任编辑:王敬敏)