0 引言

自党的“十八大”提出创新驱动发展战略以来,中国创新指数的全球排名从2012年的第34位上升到2021年的第12位,表明中国创新水平和创新体系效能实现大幅跃升。但诸多研究[1-3]也表明,中国不同地区的创新效率、创新能力和创新水平差异较大,发展不平衡不协调是基本特征,而区域创新体系演化、区域经济增长路径等都与国家创新体系建设密切相关(王松等,2016),区域空间分割对区域创新增长有着显著影响[7]。坚持创新在中国现代化建设全局中的核心地位,强化科技自立自强作为国家发展的战略支撑,必然要从区域着眼,加强区域创新体系建设,提升区域创新体系整体效能,强化创新对区域经济社会发展的战略支撑。

区域创新体系是国家创新体系的子系统[5],但由于学术界对国家创新体系尚未形成共识性概念,缺乏完整理论体系和学术规范,因而尽管关于区域创新体系的研究众多,但学术界对区域创新体系效能的理解并不一致。现有文献主要是从3个角度开展研究:第一,创新产出角度,即通过专利、科学论文等知识产出指标开展区域创新比较研究[6-8],将创新产出水平理解为创新体系效能。第二,创新效率角度,如章成帅(2016)、胡良善(2017)和盛广耀等(2021)分别对此展开详细的综述。综合来看,创新效率研究的基本思路是选择相应的投入和产出指标,利用数据包络方法或随机前沿分析方法 [9]测算区域创新的相对效率,或者是以DEA为基础,融合其它方法测算地区创新效率[10]。第三,创新能力角度,这方面研究成果丰硕[11],研究对象包括省域、城市、城市群、经济区域和地理区域,基本思路是结合对区域创新能力的不同理解,从不同维度构建指标体系。如杨嵘等[12]基于LISA聚类分析方法,从创新投入、创新产出、创新环境3个角度构建包括R&D经费支出、教育经费和专利等9个指标的评价体系。此外,其它类似研究如区域创新系统测度(官建成等,2003)或区域创新系统成熟度测度(袁潮清等,2013)等,从研究思路、方法和内容来看,基本上也可以归为创新能力测度研究。

现有研究为本文提供了较好基础,但创新体系不同于创新,创新体系是一个复杂系统,无论是专利等创新产出分析,还是区域创新效率或区域创新能力测度评价,都难以全面反映区域创新体系建设全貌,尤其是不能很好地揭示区域创新体系效能的时空演进特征。基于此,本文在阐释区域创新体系效能内涵的基础上构建指标体系,采用兼顾横向和纵向比较的方式,测度自中共“十八大”以来我国内地30个省市的创新体系效能,分析中国区域创新体系效能水平的演进特征,旨在科学把握我国区域创新不平衡现状和发展趋势,为完善区域创新体系建设、提升区域创新体系效能、强化区域创新对区域经济社会高质量发展的战略支撑提供决策参考。

1 区域创新体系效能概念与内涵

理解区域创新体系效能内涵的前提是先理解国家创新体系内涵、区域创新体系结构和功能。虽然最早提出国家创新体系概念的弗里曼(Freeman,1987)、纳尔逊和伦德维尔(Lundvall,1992)都没有给出明确定义,且各自的主张和观点不同,但他们都不约而同地强调,国家创新体系由不同部门和多元化成员组成,它们相互作用并分别承担知识生产者和知识用户等不同功能,国家和社会制度、资源和政策等都对创新体系有着显著影响。在此基础上,OECD[13]明确提出,国家创新体系是由公共和私营部门共同组成的推动新技术发展与扩散的创新组织网络,是存在于个人、企业和机构之间,可以创造、储存和转移知识、技能与新技术的相互联系的系统。这些观点同样适用于区域创新体系。如胡志坚等[5]认为,区域创新体系是由参与技术发展和扩散的企业、大学和研究机构组成,并有市场中介服务组织广泛介入和政府适当参与的一个为创造、储备和转让知识、技能以及新产品的相互作用的创新网络系统。显然,无论是国家创新体系还是区域创新体系,不同研究都认同创新体系是一个多主体、多层次的复杂系统。在区域创新体系构成中,首先是离不开承担不同功能的多元化主体,如大学和科研院所承担知识生产与创造功能,企业承担知识应用和技术开发功能,科技中介服务机构等承担知识与技术扩散功能等。其次,在一个区域创新体系中,多元化主体并非孤立存在,而是依靠互补合作机制,如产学研合作、科技中介服务、创新创业一体化融通机制、产业集群等,形成密切联系、分工协作和优势互补关系,建立良好创新生态。创新过程中不同要素和主体间潜在、复杂的交互作用正是创新体系不同于创新活动的显著特征[14],Lambooy[15]因此将区域创新体系称之为区域中不同合作者组成的互动、动态结构。

在管理学中,效能是活动或行为产生效果的表现,是对组织目标实现程度的度量(Georgopoulos &Tannenbaum,1957;Latham &Locke,1990)。由于创新体系结构的复杂性,提升创新体系效能的路径和影响创新体系效能的因素具有多维性。区域创新体系效能可以理解为区域创新体系建设在结构、功能等方面取得的整体效果,是区域创新体系整体效能的简称,反映区域创新体系在功能和创新目标方面的实现程度。因此,区域创新体系效能概念与区域创新效率或区域创新能力概念既有联系,也有显著差异。从字面上理解,效率反映的是给定技术水平下单位投入产生的经济效益或工作量等产出水平,区域创新效率度量的是创新活动或创新过程中的投入产出效率。在此意义上,也可以认为区域创新效率是狭义上的区域创新体系效能。能力是实现组织目标或完成特定任务所具备的潜力,或体现出来的综合素质,反映的是达到目标或完成任务的可能性,而不是目标或任务的完成水平,这与效能有明显区别。近年来,诸多研究将其测度的创新指数称之为区域创新能力评价,但学界对创新能力的理解并不相同。如有研究认为,区域创新能力是包括政府科技投入、企业创新能力、创新环境等因素在内的网络集结能力(中国科技发展战略研究小组,2003);白嘉(2012)认为区域创新能力是创新主体综合运用创新资源,协调和推动区域创新活动的能力;赵炎和冯薇雨[16]、詹湘东[17]都将创新能力定义为将知识转化为新产品、新工艺和新服务的能力。总体来看,区域创新能力是区域具备的创新潜力或创新潜能[18],而不是已经达到或具备的创新水平和创新成效。

从研究对象和研究视角来看,在创新效率和创新能力研究中,创新都被认为是一种从研究到开发、再到应用的线性过程,体现为投入产出视角。如由世界知识产权组织等开发的用于测度国家创新能力的全球创新指数(Dutta, Soumitra,2021),该指标体系只有创新投入和创新产出两个一级指标。区域创新体系效能概念关注的创新体系与线性创新明显不同,其更强调系统论视角。创新体系效能是通过多元化主体承担的功能体现的。不同于传统意义上的技术推动或需求推动的线性创新模式,在区域创新体系中,正是不同主体依靠多种形式的合作机制,形成知识创造、知识流动、技术开发、知识和技术扩散、技术应用等不同子系统,从而使区域创新体系发挥的整体效能最大化。因此,基于合作机制形成的创新生态在区域创新体系中发挥“1+1>2”的增效作用。创新生态不仅体现了创新体系中的主体构成,也反映了不同主体间的共生协作关系,包括对区域创新体系中企业地位和不同创新主体间协作关系的衡量,以及从不同空间维度反映创新生态的代理变量,如国际合作水平和创新集群等,这也是测度区域创新体系效能的一个重要维度。

从效能测度的一般意义来看,评估区域创新体系效能同样离不开投入层面和产出层面的测度,但从系统论视角出发,投入产出涉及的因素更加多样化。在投入层面,广义的创新投入既包括直接从事或参与创新活动、以人力资本形式体现的R&D人才和以货币资本形式体现的R&D投入,还包括影响投入质量的创新创业和教育发展水平等因素,综合体现了区域创新能力或潜力。在产出层面,直接的创新产出主要是衡量创新活动的直接知识产出和技术产出,而间接的创新产出实际是创新绩效,反映了创新体系建设对经济高质量发展的影响,以及产生的经济社会效果和综合目的,如产业发展和就业质量提升等。此外,区域创新环境对区域创新体系效能有着重要影响。美国硅谷等创新型区域的成功案例表明,区域创新体系效能水平与区域创新环境密切相关。与大尺度的国家创新体系相比,创新过程离不开特定区域创新环境,如公共创新条件和基础设施水平等[19],或区域生产系统、市场关系、权力关系及合作关系等[20]。近年来,众多研究都表明,区域经济发展战略、社会经济发展水平、市场规模、竞争公平性和国际化水平等外部创新环境,都是影响区域创新体系运行的重要变量[21]。

2 区域创新体系效能指数构建及测度

2.1 区域创新体系效能测度与评估方法选择

根据具体测度对象与评价目的不同,可以采用不同方法测度创新体系效能。模型法主要是根据相关经济学理论和数学知识构建计量经济学模型,适合测算创新体系建设合目的性水平或评价其它提升创新体系效能的政策效果。在创新系统理论指导下,根据创新体系效能提升路径和影响因素,构建一套反映创新体系效能进步的指标体系,且由于指标体系具有层次化结构,需要进一步选择合适的方法,最终合成一个创新指数,以具体展现创新体系效能水平。本文采用指标体系法测度中国省域创新体系效能指数,简称中国区域创新指数。

2.2 区域创新体系效能测度指标体系构建

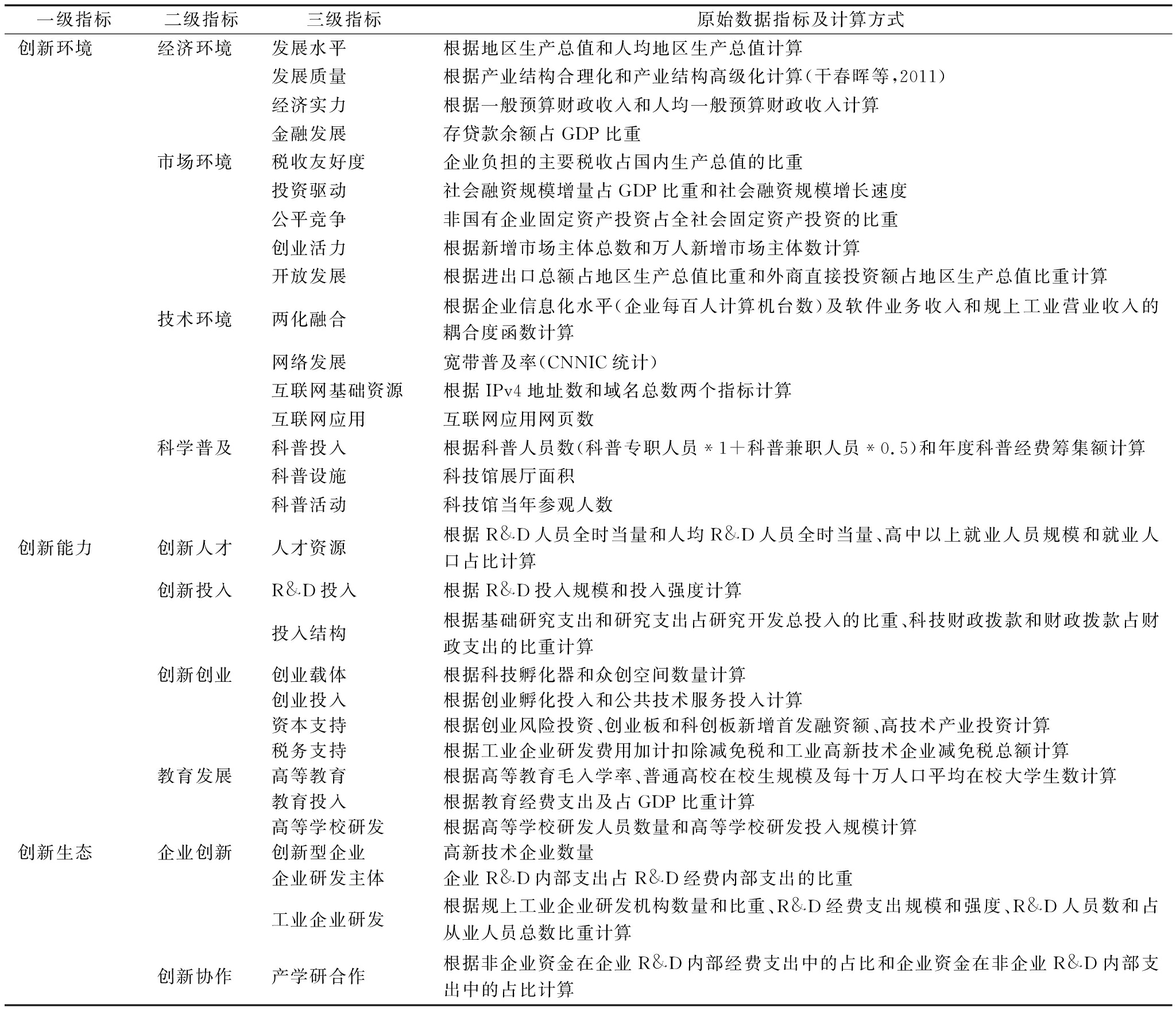

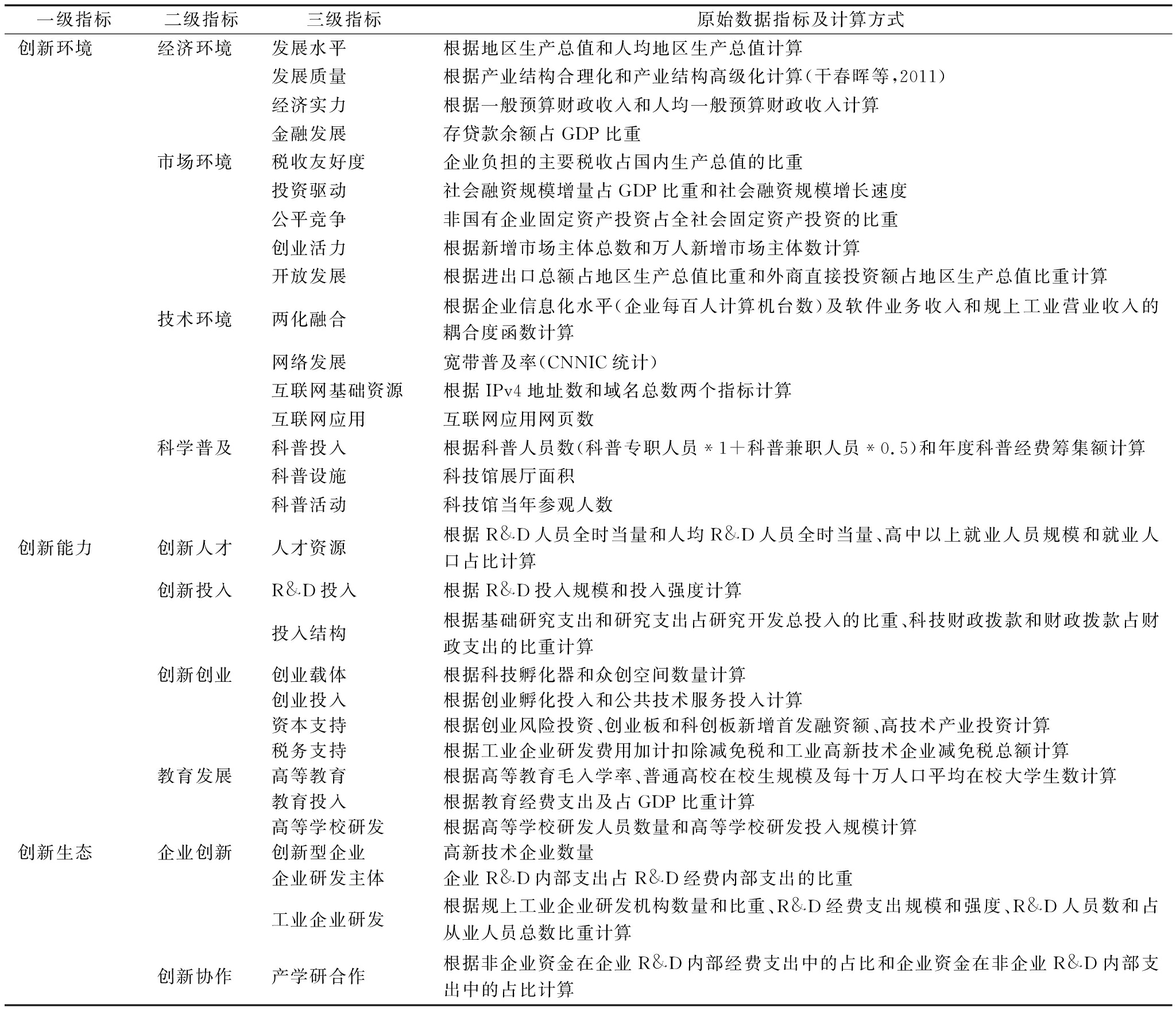

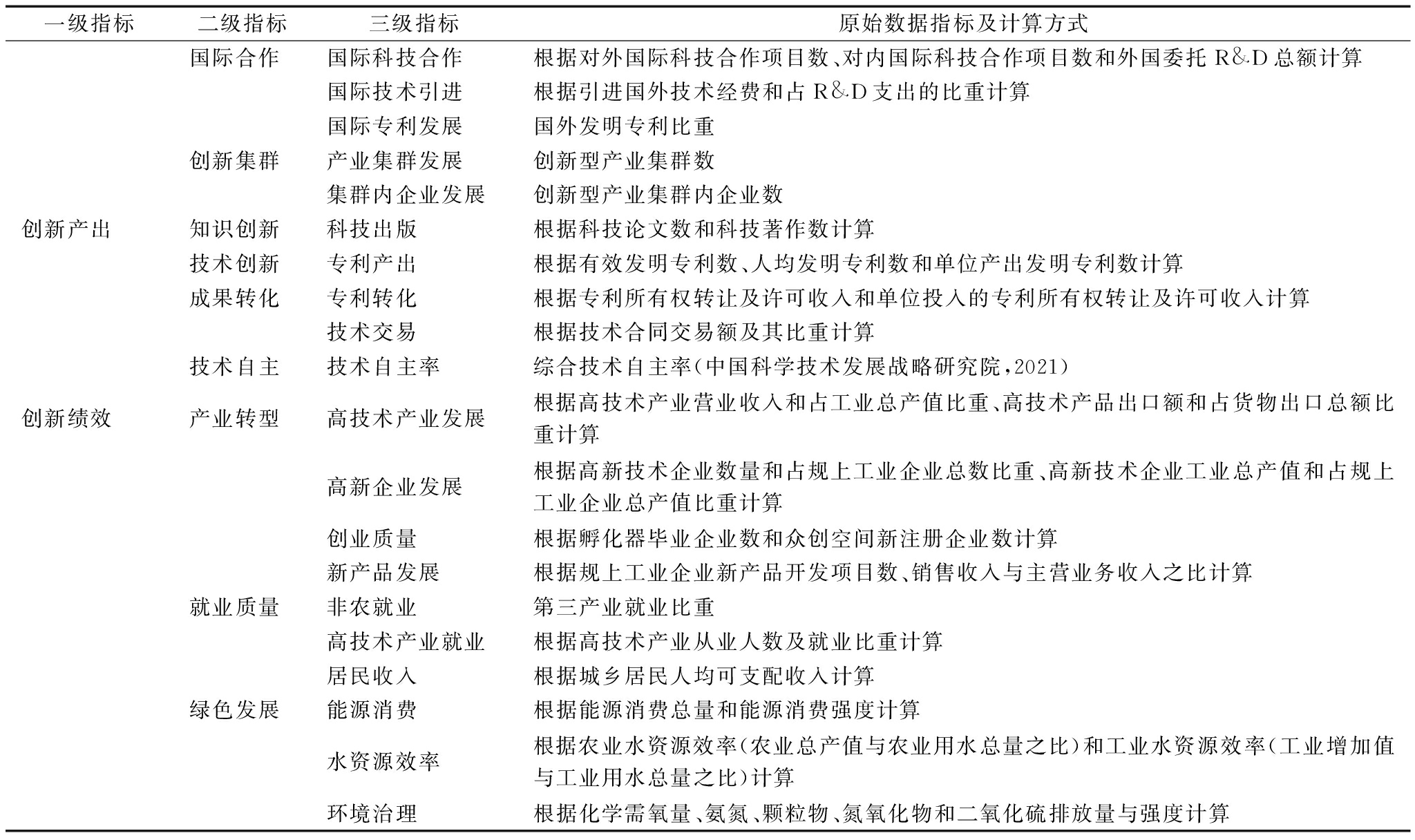

基于上述分析,遵循科学性、可操作、可靠性和可比较原则,以及区域创新体系效能测度的导向性与综合性要求,从创新环境、创新能力、创新生态、创新产出和创新绩效等5个维度选择指标,构建区域创新体系效能测度指标体系,具体见表1。其中,创新环境是指影响创新主体行为选择与行为模式,影响创新产出和绩效等创新体系功能和效能的经济、市场、制度和技术环境;创新能力体现为影响创新潜能所投入的人力资本、货币资本等直接投入,以及影响投入质量的创新创业、教育发展等因素。创新生态反映教育主体、企业主体等创新主体发展现状以及不同创新主体间的共生协作关系。创新产出包括直接的知识和技术产出。由于技术产出难以直接衡量,本文采用与其相关的成果转化率和综合技术自主率加以衡量。相较于创新产出,创新绩效反映的是创新体系建设的经济社会效果和综合目的,主要体现在产业转型升级、就业质量和绿色发展3个方面。整个指标体系具体包括5个一级指标,19个二级指标和50个三级指标,其中,计算产业结构合理化的泰尔指数、企业税负和环境治理为逆向指标,其它均为正向指标。

表1 中国区域创新体系效能测度指标体系框架

Tab.1 Indicator system framework of effectiveness measurement of China's regional innovation system

一级指标 二级指标三级指标原始数据指标及计算方式创新环境经济环境发展水平根据地区生产总值和人均地区生产总值计算发展质量根据产业结构合理化和产业结构高级化计算(干春晖等,2011)经济实力根据一般预算财政收入和人均一般预算财政收入计算金融发展存贷款余额占GDP比重市场环境税收友好度企业负担的主要税收占国内生产总值的比重投资驱动社会融资规模增量占GDP比重和社会融资规模增长速度公平竞争非国有企业固定资产投资占全社会固定资产投资的比重创业活力根据新增市场主体总数和万人新增市场主体数计算开放发展根据进出口总额占地区生产总值比重和外商直接投资额占地区生产总值比重计算技术环境两化融合根据企业信息化水平(企业每百人计算机台数)及软件业务收入和规上工业营业收入的耦合度函数计算网络发展宽带普及率(CNNIC统计)互联网基础资源根据IPv4地址数和域名总数两个指标计算互联网应用互联网应用网页数科学普及科普投入根据科普人员数(科普专职人员*1+科普兼职人员*0.5)和年度科普经费筹集额计算科普设施科技馆展厅面积科普活动科技馆当年参观人数创新能力创新人才人才资源根据R&D人员全时当量和人均R&D人员全时当量、高中以上就业人员规模和就业人口占比计算创新投入R&D投入根据R&D投入规模和投入强度计算投入结构根据基础研究支出和研究支出占研究开发总投入的比重、科技财政拨款和财政拨款占财政支出的比重计算创新创业创业载体根据科技孵化器和众创空间数量计算创业投入根据创业孵化投入和公共技术服务投入计算资本支持根据创业风险投资、创业板和科创板新增首发融资额、高技术产业投资计算税务支持根据工业企业研发费用加计扣除减免税和工业高新技术企业减免税总额计算教育发展高等教育根据高等教育毛入学率、普通高校在校生规模及每十万人口平均在校大学生数计算教育投入根据教育经费支出及占GDP比重计算高等学校研发根据高等学校研发人员数量和高等学校研发投入规模计算创新生态企业创新创新型企业高新技术企业数量企业研发主体企业R&D内部支出占R&D经费内部支出的比重工业企业研发根据规上工业企业研发机构数量和比重、R&D经费支出规模和强度、R&D人员数和占从业人员总数比重计算创新协作产学研合作根据非企业资金在企业R&D内部经费支出中的占比和企业资金在非企业R&D内部支出中的占比计算

续表1 中国区域创新体系效能测度指标体系框架

Tab.1(Continued) Indicator system framework of effectiveness measurement of China's regional innovation system

一级指标 二级指标三级指标原始数据指标及计算方式国际合作国际科技合作根据对外国际科技合作项目数、对内国际科技合作项目数和外国委托R&D总额计算国际技术引进根据引进国外技术经费和占R&D支出的比重计算国际专利发展国外发明专利比重创新集群产业集群发展创新型产业集群数集群内企业发展创新型产业集群内企业数创新产出知识创新科技出版 根据科技论文数和科技著作数计算技术创新专利产出根据有效发明专利数、人均发明专利数和单位产出发明专利数计算成果转化专利转化根据专利所有权转让及许可收入和单位投入的专利所有权转让及许可收入计算技术交易根据技术合同交易额及其比重计算技术自主技术自主率综合技术自主率(中国科学技术发展战略研究院,2021)创新绩效产业转型高技术产业发展根据高技术产业营业收入和占工业总产值比重、高技术产品出口额和占货物出口总额比重计算高新企业发展根据高新技术企业数量和占规上工业企业总数比重、高新技术企业工业总产值和占规上工业企业总产值比重计算创业质量根据孵化器毕业企业数和众创空间新注册企业数计算新产品发展根据规上工业企业新产品开发项目数、销售收入与主营业务收入之比计算就业质量非农就业第三产业就业比重高技术产业就业根据高技术产业从业人数及就业比重计算居民收入根据城乡居民人均可支配收入计算绿色发展能源消费根据能源消费总量和能源消费强度计算水资源效率根据农业水资源效率(农业总产值与农业用水总量之比)和工业水资源效率(工业增加值与工业用水总量之比)计算环境治理根据化学需氧量、氨氮、颗粒物、氮氧化物和二氧化硫排放量与强度计算

2.3 数据来源与预处理

需要的原始数据共149个,分别来自《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国教育统计年鉴》《中国火炬统计年鉴》、中国互联网信息中心和万得数据库等公开渠道。考虑到数据可获得性,测度对象未纳入西藏和港澳台。

缺失数据处理。对于部分指标,如2020年缺失数据,采用Excel软件中的Forcast函数进行预测;如缺失基期2012年数据,则取相邻年份指标值中最小者;如中间某些年份数据缺失,则采用三年平均增长率进行估算。此外,由于相关部门根据第二次污染普查结果调整了2016年主要污染物排放数据,但未回溯处理2016年前数据,本文根据2012-2015年主要污染物排放量降低率以及“十二五”主要污染物目标减排率或实际总降低率,回溯调整2012-2015年排放数据。

离群值处理。针对部分省份个别指标波动幅度较大,或个别指标的省际差异较大,将指标最大值与最小值相差超过50倍的数据定义为离群值。相应地,分别在5%和95%两个分位对属于极大值或极小值的离群值进行单侧缩尾或双侧缩尾处理,以降低个别指标异常波动和离群值导致的失真。

2.4 指数测度计算方法

2.4.1 2012年30个省份创新体系效能指数计算

首先,采用最大最小值法对2012年所有原始数据进行标准化处理。

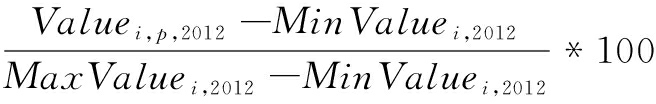

当i为正向指标时,则有

S_Valuei,p,2012=

(1)

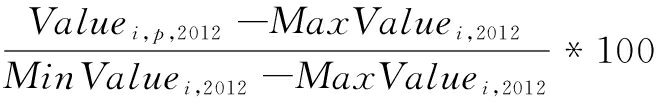

当i为负向指标时,则有

S_Valuei,p,2012=

(2)

其中, MaxValuei和MinValuei分别为省份i的最大值与最小值,Valuei,p,2012为p省份指标i在2012年的数据值,则S_Valuei,p,2012为p 省份指标i在2012年的标准化值。

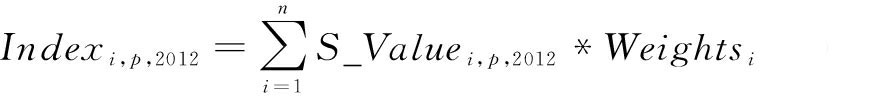

其次,确定指标权重是一个极其重要但又极为复杂的问题。考虑到熵值法赋权要求样本数量固定,样本量变化时需要重新计算指标权重,从而导致区域创新体系效能指数在进行纵向比较时容易出现失真现象,本文参考世界知识产权组织和国家统计局采用的创新指数赋权方法,采用等比赋权法计算2012年区域创新体系效能指数。计算某层级指标指数时,其次一级所有指标权重相同,权重之和为100%,即假设指标I为指标i的上一层级指标,n为指标I下一层级指标i的个数。Weightsi为指标i的权重,则有

(3)

(4)

计算各层级指数时,按照数据指标、三级指标、二级指标和一级指标等顺序处理,最后对5个一级指标的指数按20%的权重合成,得到2012年30个省份区域创新体系效能指数,亦为30个省份区域创新的基准指数值。

2.4.2 2013-2020年30个省份区域创新体系效能指数计算

首先,以2012年为基期,计算30个省份2013—2020年原始指标的变化比例;其次,结合2012年各省份原始指标的标准化值,计算2013-2020年原始指标的相对标准化值;最后,采用等比赋权法依次计算2013-2020年三级指标、二级指标和一级指标对应指数,最后合成中国区域创新体系效能指数。计算2013-2020年各省份相应指标值,如式(5)、式(6)所示。

当I为正向指标时,则有

Indexi,p,year=(Valuei,p,year/Valuei,p,2012)*Indexi,p,2012

(5)

当I为负向指标时,则有

Indexi,p,year=(Valuei,p,2012/Valuei,p,year)*Indexi,p,2012

(6)

由于是采用最大最小值法对基准年所有原始数据进行标准化,以实现空间上不同省份的横向比较,然后再以2012年为基准,通过指标变化率计算2013-2020年具体指标相对值,最后进行指数合成,因此该指数计算方法兼顾了中国区域创新体系效能指数的横向与纵向可比性。此外,与采用熵值法赋权不同,采用等比赋权可以确保测算后续年份区域创新指数时仍然具有纵向可比性。

3 中国区域创新体系效能指数演进特征

3.1 中国区域创新体系效能指数测度结果

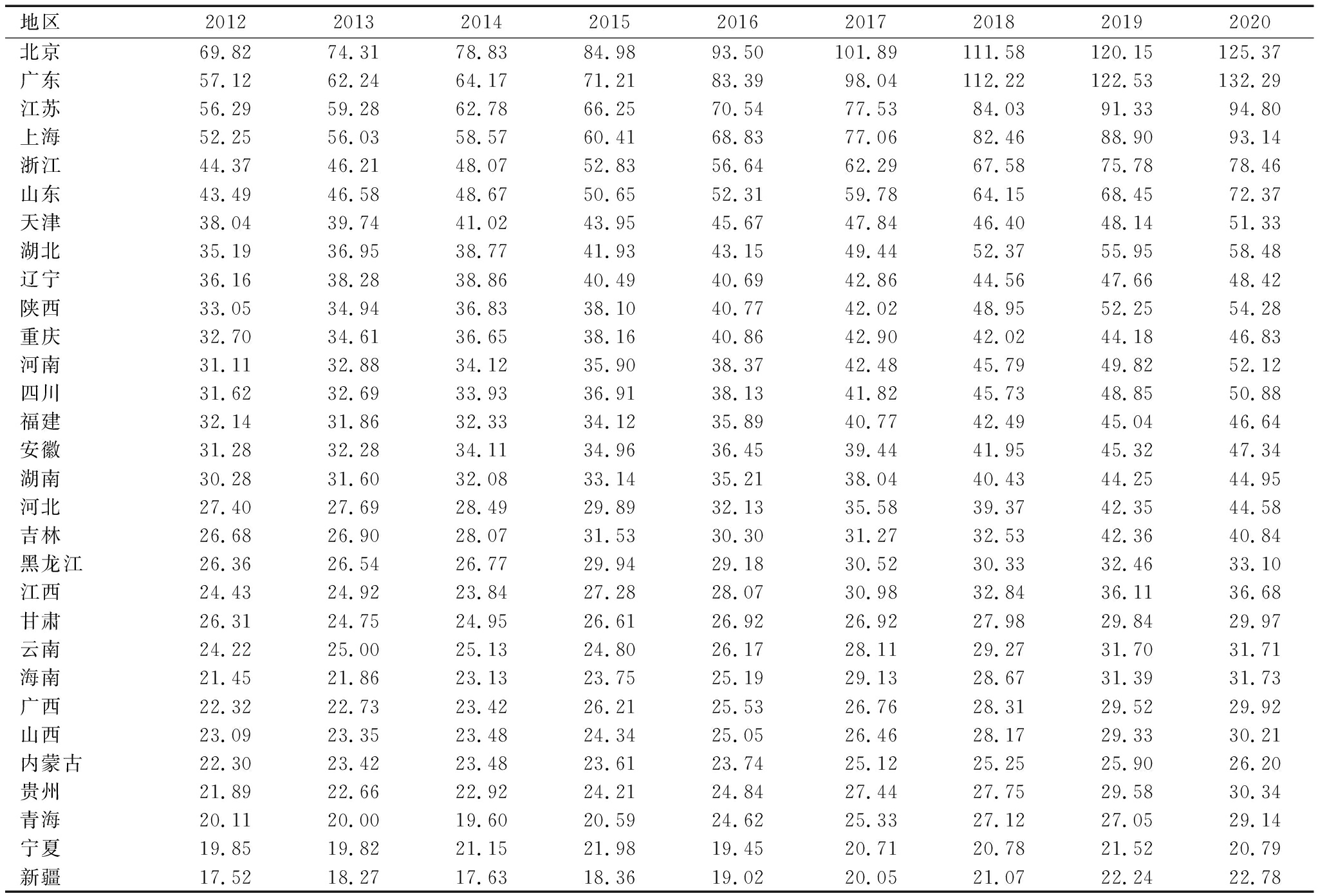

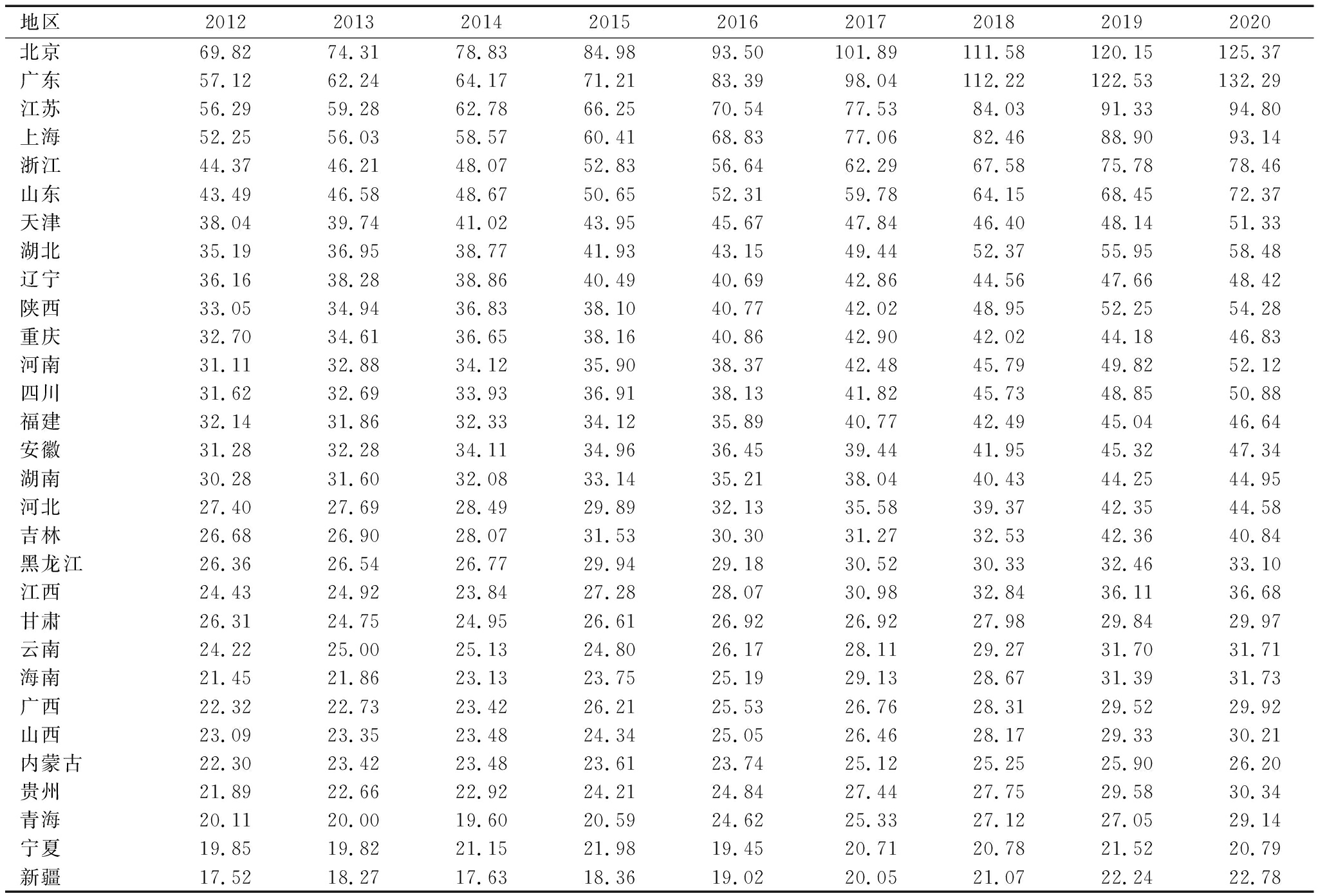

表1为测算的中共“十八大”以来30个省份创新体系效能指数,由于篇幅限制,未包括次级指数。可以看出,实施创新驱动发展战略促进了区域创新体系效能提升,30个省份的创新指数均值增长了56.89%,年均增长5.79%。30个省份中,尽管少数省份创新体系效能指数略有波动,但总体上保持上升态势。

3.2 区域创新体系效能水平的省域空间分布

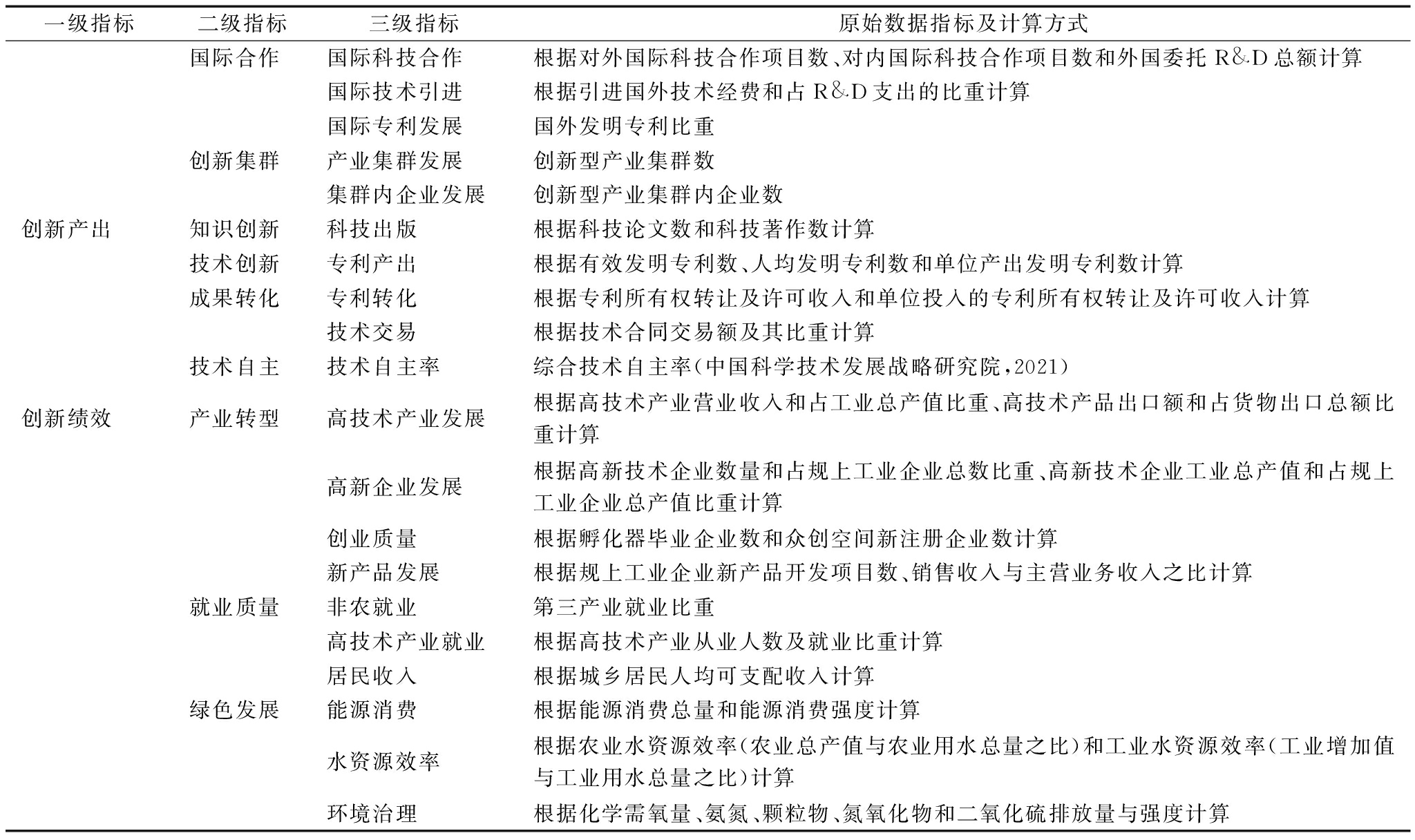

从分省域来看,各地区创新体系效能指数差异较大。以2020年创新指数值为例,本文采用兼具组内相似性最大化和组间相异性最大化的自然断点法对30个省份进行聚类分组,划分为4个梯队。2020年北京和广东的创新指数均超过120,远高于其它省(市),处于创新领跑地位,在创新环境、创新能力、创新生态、创新产出和创新绩效5个方面几乎都处于前列,属于创新体系效能水平的第一梯队。这是因为得益于大量高质量的科研院所和大学,以及以信息技术和生物技术等为代表的高科技产业集群,北京在创新产出方面有巨大优势,一级指标创新环境也排名第一位。广东得益于强大的经济实力和科教资源吸引力,快速增加的R&D投入、科技人才、高等教育等创新资源投入和创新载体建设,不仅带动创新能力快速提升,也加速了创新环境改善和创新产出水平提高。2012-2020年,广东创新生态指数、创新能力指数和创新产出指数增幅分别高达212.28%、152.54%与102.55%,均位居首位,直接带动广东创新指数在2018年超越北京、跃居第1位。

2020年江苏、上海、浙江和山东等4省市的创新指数介于70~100之间,创新指数较高,归为创新体系效能水平第二梯队。江苏是传统的创新大省,创新能力、创新生态和创新绩效均较为突出。近年来上海依托中央支持建设上海科创中心,建设集成电路、人工智能和生物医药三大产业创新高地,建成具有全球影响力的重大科技基础设施集群等优势,充分发挥国际大都市的人才吸引力,带动上海在国际创新合作、创新载体建设和创新创业等领域处于国内前列,国际创新合作指数和成果转化指数分别年均增长7%与20%。浙江和山东虽然在“第二梯队”中处于相对靠后位置,但浙江以其良好的创新环境,重视创新创业和新一代信息技术应用,驱动产业转型升级和提升创新绩效,而山东重视R&D研发投入和创新人才引进,重视创新创业,使得浙江和山东创新体系效能指数实现较高增速。

2020年湖北、陕西、河南、天津、四川、辽宁、安徽、重庆、福建、湖南、河北和吉林等12省市的创新指数介于40~60之间,可以归为创新体系效能水平第三梯队。这些地区情况各异。如辽宁作为老工业基地,受近年经济转型影响,创新投入、创新能力指数和创新环境指数较低,但创新基础较好,创新体系整体较为协调。安徽和重庆近年致力于培育发展新兴产业,带动产业转型升级、就业质量提高和绿色发展,显著改善创新绩效。福建虽然在创新产出方面存在明显短板,但因为努力改善营商环境,加强先进技术应用,改善技术环境和加快产业转型,使得创新环境和创新绩效表现较突出。吉林得益于拥有吉林大学和中国科学院系统研究院所等研究机构,创新产出始终维持较高水平,同时,始终重视汽车等先进制造业发展,创新绩效也有较好表现。总体来看,处于第三梯队的地区,其创新体系效能处于中游水平,因为创新体系较协调或者部分领域有突出表现,具有较大创新发展潜力。

江西和黑龙江等余下12省份由于经济发展水平较低,投入能力不足,人才规模较小,吸引力较弱,影响创新产出水平和整体创新绩效表现,属于创新体系效能水平的第四梯队。尽管这些地区创新指数相对较低,但这些地区在提高创新体系效能方面也有很多亮点。例如内蒙古重视新产品研发和高技术产业发展,青海重视高技术产业和高新企业发展,两地创新绩效指数增长率分别达70.07%和78.67%,体现出创新在促进社会生产力提高、引领和驱动经济社会转型发展中的重要作用。

4个梯队包括的省市数目分别为2、4、12和12个。如果采用自然断点法将30个省市划分为5组,则5个梯队包括的省市数目分别为2、4、12、8和4个。由于梯队分组是按照2020年创新指数从高到低排列,表明区域创新体系效能高的地区少,效能低的地区多;少数地区效能高、提升快,多数地区效能低、提升慢,省域空间分布不均匀,省域间差距大。

3.3 区域创新体系效能水平的省域空间结构演进

与2012年相比,“十二五”末省域创新指数位次出现上升、下降、不变的分别为11个、9个和10个,“十三五”末省域创新指数位次出现上升、下降、不变的分别为11个、10个和9个。除河南从第15位上升到第9位、海南从第27位上升到第21位,两者位次有较大幅度上升外,大多数省(市)创新指数位次波动仅在1~2个名次内。如果按照上述4个梯队划分,绝大多数地区均保持在同一个梯队内不变,表明总体上区域创新体系效能分层基本固化。

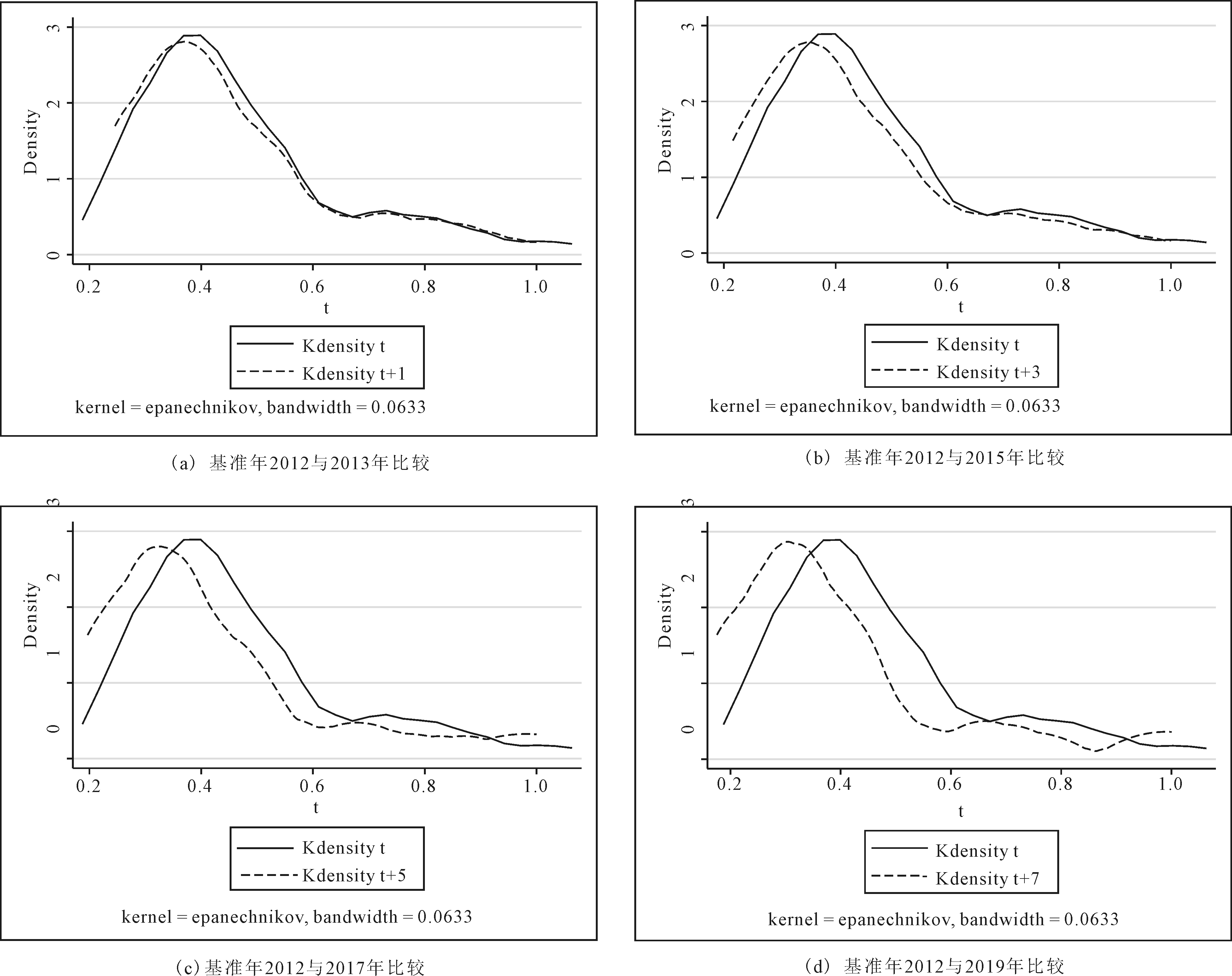

参考核密度估计方法,采用相对数据计算并绘制2012年创新体系效能指数核密度曲线,分别与2013年、2015年、2017和2019年相比,如图2所示。可以发现,各省域创新体系效能指数的相对位置均处于[0.17,1]内,位置越靠近右侧的1,代表区域创新体系效能水平越高,离左侧0.17的位置越近,则代表区域创新体系效能水平越低。因此,根据核密度曲线形态,右拖尾长表示各省域间创新体系效能差距扩大,“峰”越高代表创新体系效能相同或相近的省域数量越多。结合表2和图2可以看出,从t期到t+7期,各期核密度分布图较为一致,核密度曲线左侧尖“峰”逐渐向左移动且峰值越来越低,右侧呈现越来越明显的波动,但右拖尾更加平坦,显示总体上30个省域创新体系效能水平分化明显:一方面,区域创新体系效能提升慢的省(市)越来越多,向曲线左侧集聚,呈现低水平集中趋势;另一方面,广东、北京、江苏和上海等少数创新体系效能水平高的地区,“马太效应”日益明显,区域创新体系效能提升更快,呈现出强者愈强的创新极化特征和趋势。总体上,区域创新体系效能分化加剧和极化加强正在成为中国区域创新体系效能省域空间分布演进的重要特征与发展趋势。

表2 2012-2020年中国区域创新体系效能指数

Tab.2 Effectiveness measurement indexes of China's regional innovation system from 2012-2020

地区201220132014201520162017201820192020北京69.82 74.31 78.83 84.98 93.50 101.89 111.58 120.15 125.37 广东57.12 62.24 64.17 71.21 83.39 98.04 112.22 122.53 132.29 江苏56.29 59.28 62.78 66.25 70.54 77.53 84.03 91.33 94.80 上海52.25 56.03 58.57 60.41 68.83 77.06 82.46 88.90 93.14 浙江44.37 46.21 48.07 52.83 56.64 62.29 67.58 75.78 78.46 山东43.49 46.58 48.67 50.65 52.31 59.78 64.15 68.45 72.37 天津38.04 39.74 41.02 43.95 45.67 47.84 46.40 48.14 51.33 湖北35.19 36.95 38.77 41.93 43.15 49.44 52.37 55.95 58.48 辽宁36.16 38.28 38.86 40.49 40.69 42.86 44.56 47.66 48.42 陕西33.05 34.94 36.83 38.10 40.77 42.02 48.95 52.25 54.28 重庆32.70 34.61 36.65 38.16 40.86 42.90 42.02 44.18 46.83 河南31.11 32.88 34.12 35.90 38.37 42.48 45.79 49.82 52.12 四川31.62 32.69 33.93 36.91 38.13 41.82 45.73 48.85 50.88 福建32.14 31.86 32.33 34.12 35.89 40.77 42.49 45.04 46.64 安徽31.28 32.28 34.11 34.96 36.45 39.44 41.95 45.32 47.34 湖南30.28 31.60 32.08 33.14 35.21 38.04 40.43 44.25 44.95 河北27.40 27.69 28.49 29.89 32.13 35.58 39.37 42.35 44.58 吉林26.68 26.90 28.07 31.53 30.30 31.27 32.53 42.36 40.84 黑龙江26.36 26.54 26.77 29.94 29.18 30.52 30.33 32.46 33.10 江西24.43 24.92 23.84 27.28 28.07 30.98 32.84 36.11 36.68 甘肃26.31 24.75 24.95 26.61 26.92 26.92 27.98 29.84 29.97 云南24.22 25.00 25.13 24.80 26.17 28.11 29.27 31.70 31.71 海南21.45 21.86 23.13 23.75 25.19 29.13 28.67 31.39 31.73 广西22.32 22.73 23.42 26.21 25.53 26.76 28.31 29.52 29.92 山西23.09 23.35 23.48 24.34 25.05 26.46 28.17 29.33 30.21 内蒙古22.30 23.42 23.48 23.61 23.74 25.12 25.25 25.90 26.20 贵州21.89 22.66 22.92 24.21 24.84 27.44 27.75 29.58 30.34 青海20.11 20.00 19.60 20.59 24.62 25.33 27.12 27.05 29.14 宁夏19.85 19.82 21.15 21.98 19.45 20.71 20.78 21.52 20.79 新疆17.52 18.27 17.63 18.36 19.02 20.05 21.07 22.24 22.78

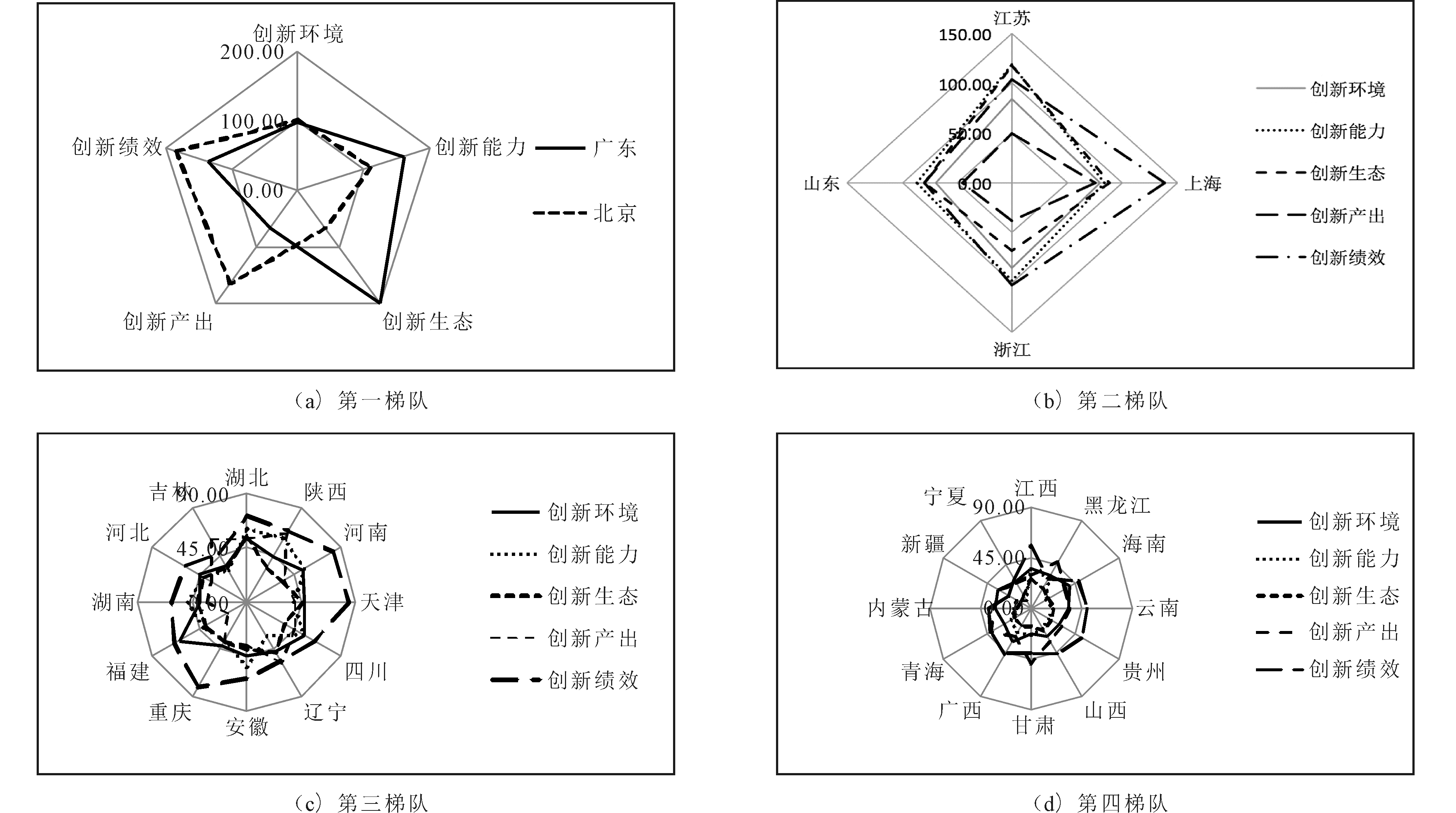

3.4 区域创新体系效能水平的经济地理空间结构与演化

按照前述4个梯队划分,第一梯队和第二梯队全部来自东部地区,且大幅领先其它省份。余下的天津、安徽、福建和河北位于第三梯队,海南位于第四梯队领先位置。中部地区6省中,安徽和湖南位于第三梯队,其它省份均位于第四梯队,其中,江西位于第四梯队首位。东北三省中的黑龙江位于第四梯队,辽宁和吉林位于第三梯队。西部11省份中陕西、四川和重庆位于第三梯队,其它8省均位于第四梯队,是第四梯队的主力。总体上,东部地区创新体系效能水平明显偏高,西部地区创新体系效能水平相对较低。

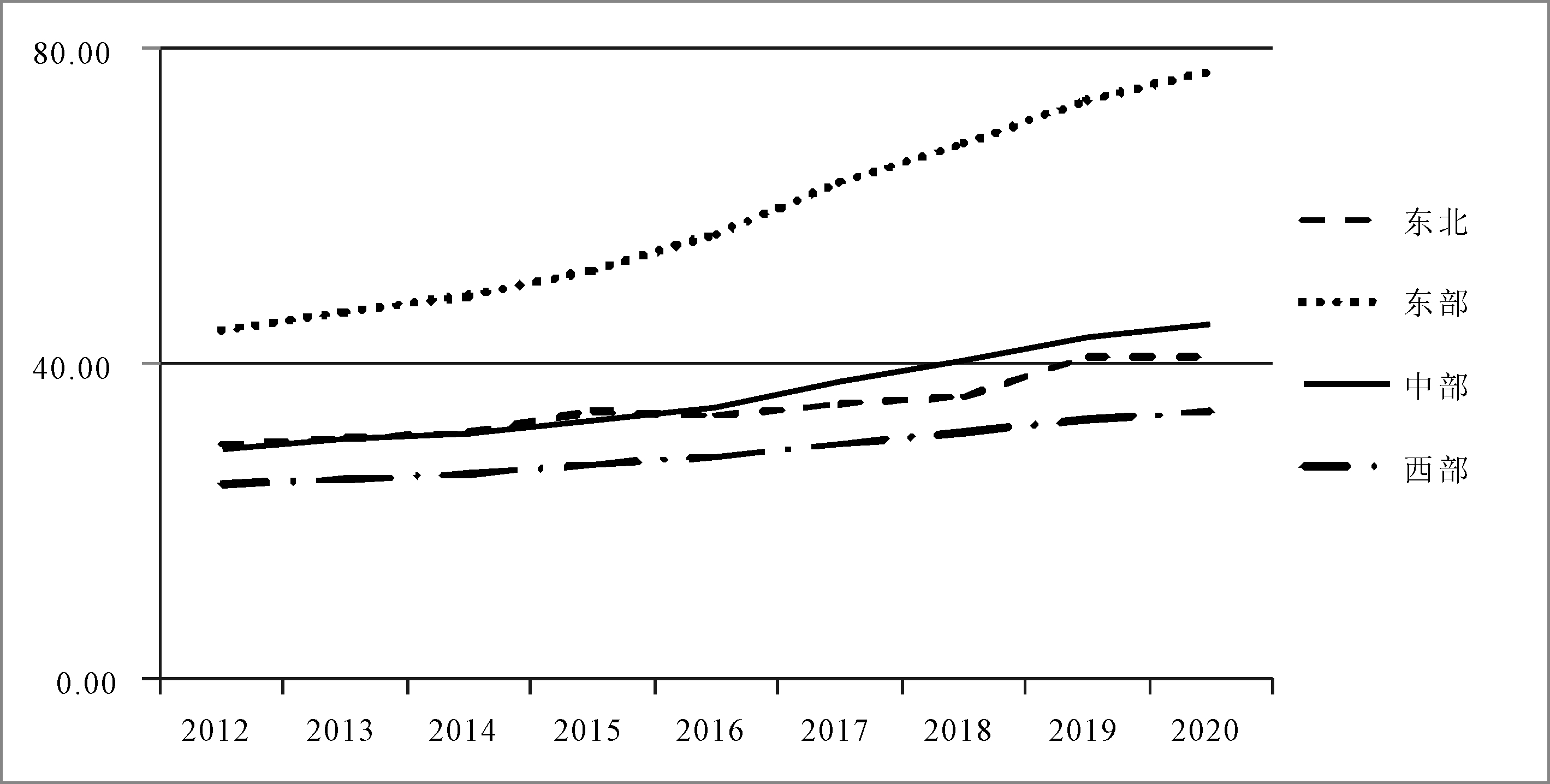

结合时间演进来看,如图3所示,自中共“十八大”以来,四大经济区的创新体系效能均实现稳定提高。由于东部地区不仅创新指数相对较高,且增速快,提升幅度大,全国创新体系效能的空间分布基本形成东部创新引领、中部创新崛起的空间格局。2012年,东部10省(市)创新指数均值为44.24,福建、河北和海南分别居第12、17和27位,其它7省(市)占据前7位。中部6省创新指数均值为29.23,湖北居第9位,江西和山西分别居第21和第23位,其它3省位于第11~20位之间。西部11省份创新指数均值为24.72,全国前10位中只有陕西位居第10位,重庆和四川分别位居第11位和第13位,其它地方位于第21~30位之间。2020年,东部10省(市)创新指数均值为77.07,福建、河北和海南分别居第15、17和21位,其它7省均位于前10位。中部6省创新指数均值为44.96,湖北和河南分别居第7位与第9位,山西居第24位,其它3省位于第11~20位之间。东北三省创新指数均值为40.79,均位于第11~20位之间。西部11省份创新指数均值为33.89,陕西、四川和重庆分别居第8、11以及14位,其它省份位于第21~30位之间。综合比较可以发现,2012-2020年东部地区创新指数均值年均增长7%,中部地区创新指数均值年均增长6%,东北地区和西部地区创新指数均值年均增长幅度相近,都约为4%,反映出东部地区创新体系效能与其它地区创新体系效能的差距不断拉大。进入“十三五”后,中部地区创新体系效能快速提升,地区创新指数超过东北地区,反映出中部创新崛起取得显著成效,尤其是中部地区的河南创新指数年均增长约6.67%,湖北创新指数年均增长约6.55%。

4 结论与建议

本文在深入分析区域创新体系效能内涵的基础上,从创新环境、创新能力、创新生态、创新产出和创新绩效5个维度科学构建区域创新体系效能评价指标体系,采用兼具纵横向比较的方法测算中国内地30个省市创新体系效能指数,并进一步分析区域创新体系效能时空演进特征。

研究结论如下:第一,总体来看,实施创新驱动发展战略有效提升了区域创新体系效能,自中共“十八大”以来各省份创新体系效能均保持上升态势。第二,具体来看,30个省份按照创新体系效能指数,可分为4个梯队。除河南、海南等少数省份创新体系效能指数排名有较大提升外,多数省份创新体系效能指数位次波动较小,梯队层级基本固化。第三,从时间上来看,核密度动态分布曲线显示,区域创新体系效能水平提升慢的省份越来越多,趋于低水平集中态势,而广东、北京、江苏、上海、浙江和山东等少数省(市)不断拉大与其它地区的差距,尤其是广东和北京创新体系效能指数“高高在上”,呈现强者愈强的“马太效应”,即区域创新体系效能的空间分布呈现出创新分化和创新极化两个鲜明特征与发展趋势。第四,从经济空间来看,四大经济区创新体系效能都有不同程度提高。相比而言,东部地区创新体系效能更高,且效能指数增速较快,与其它地区之间的差距持续拉大;中部地区在河南、湖北等带动下,效能指数快速提升,超过并不断拉大与西部、东北地区的差距,区域创新体系效能的经济地理空间分布呈现出东部创新引领、中部创新崛起的空间格局和发展趋势。

据此提出如下政策建议:

(1)加快建设创新高地,发挥创新极带动作用。创新极化凸显了广东、北京、上海、江苏、浙江和山东等第一梯队和第二梯队的重要性,反映出三大国际科技创新中心建设取得显著成效。除广东、北京、上海外,建议同时选择南京、重庆、郑州、西安、武汉、成都、沈阳、兰州等经济相对发达、科教资源丰富、创新投入大、对创新人才吸引力大的国家中心城市或区域中心城市,建设国家创新高地和区域创新高地,形成一批辐射范围广、带动力强的创新极。通过发挥创新极的辐射带动作用,强化创新对国家发展全局的战略支撑作用,带动区域创新体系效能提升。

(2)加大力度补齐“短板”、补强“弱项”,促进区域创新体系协调发展。重视创新驱动容易被片面理解为加大研发投入、人才引进或专利产出,但创新体系不同于单一或线性创新活动,更加强调复杂性系统中不同因素的共同作用。区域创新体系效能是不同维度、不同因素协调发展、共同作用的结果。相反,“短板”“弱项”直接影响区域创新体系效能提升。例如山东因为知识、技术创新和成果转化欠佳影响创新产出指数,福建因为技术创新和成果转化不足影响创新产出指数,甘肃因产业转型滞后影响创新绩效指数,上述地区因为一些明显的“短板”和“弱项”拉低了区域创新体系效能指数。各地应针对营商环境、产学研合作、创新创业等“短板”“弱项”,采取针对性措施,以区域创新体系协调发展推动区域创新体系整体效能提升。

(3)因地制宜,发挥比较优势,走特色化区域创新发展道路。广东创新指数逐渐超过北京,不断拉大与江苏和上海的差距,表明发挥自身优势、走特色化区域创新之路是有效提升区域创新体系效能的重要选择。河南强化企业创新主体地位和重视绿色发展,成为中部创新崛起的典型,创新指数排名大幅提升,表明尽管在国际科技创新合作、专利转化、技术交易等方面存在明显“短板”“弱项”,但走特色创新发展道路对提升区域创新体系效能有着重要的加成作用。各地应结合省情、市情、区情,从实际出发,充分发挥比较优势,整合科技创新资源,或引导要素资源合理流动和高效集聚,走差异化、特色化创新发展道路。

(4)解放思想,打破常规,将全面贯彻新发展理念落到实处。在创新分化的趋势下,东北和西部与东部地区,甚至中部之间的差距不断拉大。由于短期内东北和西部地区的经济发展水平、创新投入等难以实现大幅提升,因此应解放思想,深入推进体制机制改革,积极推动公办科研院所的混合所有制改革,支持其与企业合作建立新型研发机构,同时减少对民营企业和市场的干预,减少和优化行政审批,全面激活竞争,优化发展环境,促进科技成果转化,推动创新创业融通发展,以体制机制创新和环境优化培育创新氛围,招商引才,集聚创新资源,促进产学研结合。在科技创新支持上,要着眼长远,不断加大研发投入,并保障研发投入稳定。

(5)加大对东北和西部支持,探索跨区域创新合作新路径。东北和西部省市创新体系效能提升既需要自身努力,也需要国家加大支持,如支持建设国家重点实验室和工程中心,支持建设公共技术服务平台、孵化器、众创空间等创新创业载体,在有条件地区优先布局科技基础设施、建设综合性国家科学中心或分中心,支持西部地区企业技术改造和先进适用技术应用,优先支持西部地区联合申报国家相关研发创新项目,加大西部地区人才教育培训支持等。与此同时,发挥我国体制优势,促进东部创新体系效能高的城市科技园区、大学、科研院所等与东北和西部地区开展科技创新对口合作,如国家研发计划、自然科学基金项目等联合申报与研究,通过联合共建国家实验室、高等院校教师资源双聘共享,在西部发展“飞地”形式的孵化器、众创空间,以及东部创新链与西部产业链对接等,促进东北和西部地区加快提升创新体系效能。

参考文献:

[1] 中国科学技术发展战略研究院.中国区域科技创新评价报告2021[M].北京: 科学技术文献出版社, 2022.

[2] 中国科技发展战略研究小组、中国科学院大学中国创新创业管理研究中心.中国区域创新能力评价报告2021[M].北京:科学技术文献出版社,2022.

[3] 彭绪庶,张笑.基于创新创业的区域创新效率时空特征研究[J].技术经济,2022,41(3):1-12.

[4] 董亚宁,杨开忠,顾 芸.创新成本、空间分割与创新增长分异研究—基于空间经济增长理论[J].中国软科学,2021,36(7):87-96.

[5] 胡志坚,苏靖.区域创新系统理论的提出与发展[J].中国科技论坛,1999,16(6):20-23.

[6] 倪青山,卢彦瑾,贺筱君,等.中国城市创新绩效的差异及动态演进 [J].数量经济技术经济研究,2021,38(12):67-84.

[7] 郭铁成.从科技产出情况看我国科技创新的阶段性特点[J].国家治理,2022,9(1):56-60.

[8] 董俊鸷,孟怡伟,丁志伟.中国县域创新产出的空间分异及其影响因素[J].经济地理,2021,41(9):1-19.

[9] FRITSCH M,SLAVTCHEV V.Determinants of the efficiency of regional innovation system[J]. Regional Studies, 2011, 45(7):905-918.

[10] CHEN K, GUAN J. Measuring the efficiency of China's regional innovation systems: application of network data envelopment analysis(DEA)[J]. Regional Studies, 2012, 46(3): 355-377.

[11] 杨嵘,于枫敏,许晶晶.我国创新能力区域差异及时空演进研究[J].西安石油大学学报,2021,30(3):1-8.

[12] 刘文婷,王建明.国内外区域创新能力评价研究综述[J].科技与经济,2008,21(6):21-23.

[13] OECD.National Innovation System[M]. Paris, 1997.

[14] EDQUIST C, HOMMEN L. System of innovation: theory and policy for the demand side[J]. Technology in Society, 1999, 21(1):63-79.

[15] LAMBOOY J G. Knowledge and urban economic development: an evolutionary perspective[J]. Urban Study, 2002, 39(5-6):1019-1035.

[16] 赵炎,冯薇雨.上海市宝山区区域创新能力评价研究[J].科研管理,2015,36(S1):139-144.

[17] 詹湘东.基于知识管理的区域创新能力评价研究[J].科技进步与对策,2008,25(4):117-121.

[18] 甄峰,黄朝永,罗守贵.区域创新能力评价指标体系研究[J].科学管理研究,2000,20(6):5-8.

[19] FURMAN J L,PORTER M E ,STERN S. The determinants of national innovative capacity[J]. Research Policy,2002,31(6) :899-933.

[20] CAMAGNI R. Innovation networks: spatial perspectives[M]. London: JohnWiley &Sons,1991.

[21] 刘立,李正风,刘云.国家创新体系国际化的一个研究框架:功能-阶段模型[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2010,12(9):50-54.

(责任编辑:胡俊健)