0 引言

当今世界正经历百年未有之大变局,以多样性、网络性、共生性等为典型特征的创业生态系统不断涌现[1],市场竞争由单个企业“单打独斗”的模式转向多主体“齐心协力”的生态化竞争,企业间由简单的竞争和合作关系逐渐演变为相互依赖的共生关系[2]。共生性是创业生态系统的核心特性,创业生态系统形成的标志是多主体间共生关系的建立[3]。创业生态系统的核心目标是多主体协同开发出具有创新性和关联性的创业机会集,形成共生关系从而实现共同成长[4]。例如,小米投资孵化的紫米、智米等生态链企业大多为当前价值创造能力较弱,但未来创新潜力较大的新创企业,能够为生态系统多主体的机会集开发提供有益补充,因而赢得小米生态系统下共生关系的入场券。因此,共生关系是推动创业生态系统可持续发展的关键力量,对创业生态系统多主体协同发展具有重要支撑作用。

回顾已有研究发现,共生关系起源于生物学,早期的共生关系研究基于共生理论,探讨共生关系的内涵、基本要素和原理等[5]。随后,学者们围绕结果导向的价值共生关系,以价值创造和分配为目标,重点探讨创业生态系统情境下价值共生关系的影响因素、形成与演化机理、作用效果等[6]。近年来,学者们发现创业机会是创业生态系统情境下共生关系形成的关键要素,多主体围绕机会集开发形成的机会共生关系是创业生态系统发挥效用的核心载体[4]。不同于遵循当前价值变现逻辑的价值共生关系,机会共生关系的参与主体着眼于长期效益,以关系构建、行为控制和激励为准入标准筛选成员[7],体现出主体间的命运共享和共演[2],有利于主体间关系的稳定性,推动创业生态系统可持续发展。同时,机会共生关系遵循未来成长逻辑,更适用于创业生态系统情境下的新创企业。深陷新生困境但具有成长潜力的新创企业难以在短期内为创业生态系统中其它主体创造可供分配的价值,却可以凭借创新性、灵活性等独特优势,在创业生态系统情境下形成机会共生关系,与其它主体共担风险并共享收益,克服资源约束和认知局限,从而实现多主体间的协同发展[8]。然而,作为新兴研究议题,创业生态系统情境下的机会共生关系研究尚处于起步阶段,部分学者对其内涵和维度进行了初步理论探讨,但对该研究领域概念演进与发展趋势的系统性梳理和分析较为缺乏,亟待学者们进一步开展理论溯源、内涵解析和机制探索。

鉴于此,本文系统梳理创业生态系统情境下共生关系的理论内涵、概念演进及研究发展脉络,基于理论基础、共生导向与逻辑、共生方式及共生目标等方面对比分析价值共生关系和机会共生关系的理论内核,探明价值共生关系和机会共生关系的研究现状与缺口,并结合过程理论提出创业生态系统情境下共生关系未来的研究方向。本研究有助于深化理解创业生态系统多主体间互动的动因、过程和效果,也可为创业生态系统情境下共生关系研究开辟新的思路。

1 创业生态系统情境下共生关系理论内涵

1.1 创业生态系统情境下共生关系理论溯源

共生关系的概念源于生物学的共生理论(Symbiosis Theory),由德国微生物学家德贝里(Anton de Bary)于1879年首次提出。共生理论阐明了共生关系的本质和来源,认为生物体之间由于生存需要必然按照某种方式相互依存、相互作用,基于能量转换形成共同生存、协同进化的共生关系。自20世纪90年代起,学者们将共生理论引入管理学研究领域,将共生关系视为组织间的一种相互依赖关系[9],认为其能够揭示不同组织间相互作用、共同生存以及协同进化的程度,进而推动信息、知识、技术等资源的交换与分配[10]。同时,学者们借助社会网络理论对共生关系中多主体间的互动作用进行理论解释,共生主体间建立的紧密网络关系成为多主体间资源整合、信息流动和知识共享的重要渠道[11]。此外,也有学者延展共生关系的内涵与应用范围,认为其是企业间的一种特殊合作关系,将共生关系视为多方主体为获取共同价值,通过知识、人力资源、技术资源等交换形成一种优势互补的合作关系,在共同目标指引下,追求合作与共赢,以提升企业自身创新能力和核心竞争力[6]。

1.2 创业生态系统情境下共生关系概念内涵

创业生态系统能为基于多主体机会和资源互动形成的共生关系提供良性土壤。创业生态系统多主体基于机会集开发结成相互依赖的机会共生关系,推动创业生态系统动态演进[4]。同时,学者们也强调共生关系对创业生态系统多主体间互补性资源汇集与分配、信息交换、知识共享和认知互动等方面发挥的重要作用[11-12]。为更好地理解创业生态系统情境下共生关系的概念内涵,学者们将生态情境下的共生关系划分为网络结构、治理机制和共享逻辑3个维度[2]。具体而言,共生关系本身是生态系统成员间形成的一种相互依赖的网络结构,网络成员具有专业性、互补性和共演等特征。每个成员基于各自专业性成为生态系统的一部分,成员间具有功能和职责等方面的互补性[1],通过机会和资源的交互作用共同演化,从而维持生态系统稳定,实现可持续发展。治理机制包括权力结构和任务协调,其中权力结构对生态系统内部的任务识别与分配、决策、冲突管理以及成员控制起到支撑作用,任务协调保证生态系统的顺利运行[3]。共享逻辑涉及合法性、信任以及参与成员间的相互认同,强调共同理解所追求目标以及如何实现这些目标的重要性,使主体能紧密结合在一起,增进主体间的合作和集体认同[13]。这3个维度提供了一种认知粘合剂,将参与者粘合在一起,以便理解彼此的相互依赖性。

2 创业生态系统情境下共生关系概念演进与研究发展脉络

为全面系统梳理创业生态系统情境下共生关系的概念演进与研究发展脉络,以“symbiosis*”OR“symbiotic relationship*”AND“ecosystem*”AND“entrepreneur*”OR“venture*”OR“start-up*”OR“founder*”OR“self-employment*”等为组合关键词,将题目、关键词和摘要设置为条件,在EBSCO(Business Source Complete)、Web of Science、ProQuest等数据库中检索发表于2022年之前的全部学术论文,初步得到52篇文献,经过研究小组成员精读文献和背对背筛选,最终得到31篇与研究情境和内容契合的文献。同时,通过中国知网CSSCI数据库,设定检索主题为“共生关系”(并含)“生态系统”(并含)“创业”,得到27篇中文文献,经过进一步筛选,剔除研究主题不符、非管理学科的文献,最终保留19篇文献。将上述文献按照时间脉络进行梳理,发现创业生态系统情境下共生关系的概念逐渐由价值共生关系向机会共生关系演进。此外,现有研究主要经历了3个发展阶段,即跨学科的萌芽新生阶段、基于结果导向的多元成长阶段以及趋向过程导向的演化发展阶段,见图1。

2.1 跨学科的萌芽新生阶段

从20世纪90年代开始,学者们将共生理论引入战略管理、创新与创业管理、组织行为、公司治理、物流与供应链管理等多个管理学研究领域,并围绕共生关系的内涵、基本要素及原理展开研究。已有研究主要从组织间依赖和组织间合作视角界定共生关系的内涵[9-10],认为共生单元、共生模式和共生环境是构成共生关系的三大基本要素[14],将质参量兼容原理视为识别共生关系的基本依据,探讨共生模式转换过程、共生演化路径以及共生水平变化,结合共生能量生成原理,分析不同共生体和共生模式下共生能量的产生和分配机制问题[15]。因此,萌芽新生阶段的共生关系研究开始从生物学跨越到管理学,将共生理论应用到管理学研究中,阐明共生关系的内涵、基本要素及原理,提出组织间通过资源互补建立相互依赖的共生关系,能够在竞争中占据有利地位并获得生存和成长。此阶段的研究成果为后续创业生态系统情境下共生关系的形成、演化及作用效果研究奠定了重要理论基础。

2.2 基于结果导向的多元成长阶段

21世纪初,作为共生关系的重要研究情境,创业生态系统情境下的共生关系研究迈入多元成长阶段,研究视角、研究对象、研究内容、研究方法均呈现多元化和丰富化的成长态势。学者们在前一阶段研究基础上,重点聚焦结果导向的价值共生关系,以价值创造和价值分配为目标,探讨价值共生关系的影响因素、形成与演化机理及效应机制。具体而言,在研究视角上,主要涉及知识共享[16]、信息传递[10]、制度逻辑[17]、技术创新[6]以及财务资源等[18]。在研究对象上,已有研究探讨创业生态系统中不同参与主体间的价值共生关系,如客户与企业研发团队[16]、跨国公司与新创企业[6]、小额信贷机构间的价值共生关系等[18]。在研究内容上,主要涵盖不同层面价值共生关系的影响因素、价值共生关系的形成与演化机理以及价值共生关系对单一主体和多主体的作用效果[16,18]。在研究方法上,早期学者们大多采用理论分析、案例研究和实证研究方法探讨创业生态系统情境下价值共生关系的形成与演化机理,近年来,基于计算机仿真方法对创业生态系统情境下价值共生关系演化路径、均衡点和稳定条件的研究日渐兴起[19]。此外,也有学者采用历史分析和实证研究的混合研究方法探讨价值共生关系的多主体间如何推动商业模式变革从而进行价值创造[17]。由此,在多元成长阶段,研究者对价值共生关系的探索实现了从概念内涵向演变机制的转变,深化了已有共生关系的理论研究。然而,聚焦结果导向的价值共生关系在揭示主体间共生关系的形成与演化以及作用效果的过程机理方面,仍存在明显的局限性。现有研究大多从结果导向出发,阐明某一类主体如何与创业生态系统中其它主体建立价值共生关系从而进行价值创造和分配,未能揭示主体间共生关系形成与演化的驱动力和内在过程,也未能深入挖掘并清楚阐释建立共生关系的发起点与利基点。该阶段研究的不足成为亟待突破的学术缺口,为日后研究提供了重要机会。

2.3 趋向过程导向的演化发展阶段

近年来,学者们发现基于结果导向的价值共生关系研究难以解答新创企业如何进入创业生态系统,并与创业生态系统中其它主体进行机会集开发从而获得生存和发展等科学问题。因此,创业生态系统情境下共生关系研究的重心开始从基于结果导向的价值共生关系研究向过程导向的机会共生关系研究演化发展[20]。基于此,创业领域学者开始关注创业生态系统情境下的机会共生关系研究。创业机会是驱动创业生态系统多主体共生关系形成和演化的核心因素,机会开发是创业活动的典型行为[21]。已有研究不再拘泥于单一主体的机会开发行为,而是更多关注多主体的机会集开发过程[22-23],提出多主体围绕机会集创建和拓展形成的机会共生关系推动创业生态系统创建和成长[4]。总之,演化发展阶段的研究呼吁学界更多地从过程导向探讨创业生态系统情境下机会共生关系的形成、演化及效果,以弥补已有共生关系研究对创业生态系统情境下多主体间机会共生关系核心动因、演变规律及结果产出解释的不足。然而,机会共生关系研究尚处于概念形成阶段,现有研究围绕创业生态系统多主体间机会集提出机会共生关系的概念和维度[4],亟待学者突破现有研究瓶颈,从而深入揭示创业生态系统对参与主体赋能的内在机理。

3 创业生态系统情境下价值共生关系与机会共生关系对比分析

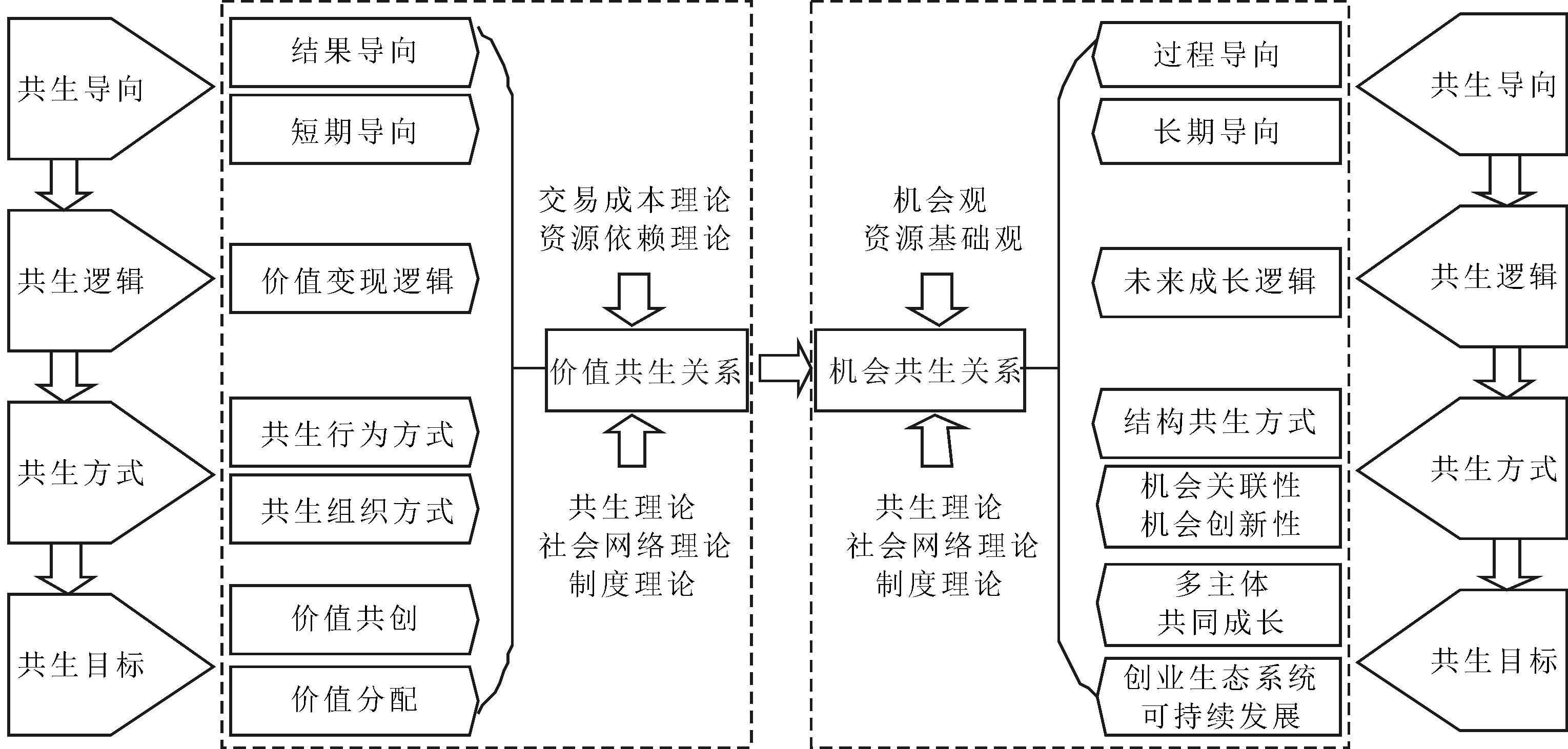

价值共生关系与机会共生关系均反映出创业生态系统多主体间相互依存的紧密关系,但二者的理论基础、共生导向与逻辑、共生方式以及共生目标存在较为显著的差异。由此,有必要结合上述方面对创业生态系统情境下的价值共生关系与机会共生关系进行对比分析,以深化对二者的理解,见图2。

3.1 理论基础

价值共生关系和机会共生关系均以共生理论、社会网络理论和制度理论为基本理论。共生理论阐明了共生关系的本质和来源,认为生物体之间由于生存需要必然按照某种方式相互依存、相互作用,基于能量转换形成共同生存、协同进化的共生关系[24]。社会网络理论为共生关系的多主体间互动作用奠定了理论基础,生态系统中的共生主体间建立了紧密的网络关系,成为主体间资源整合、信息流动和知识共享的重要渠道[11]。制度理论为探究创业生态系统多主体间共生关系的治理问题作出了阐释,在正式制度(法律、规制、规范)和非正式制度(信任、认同、共享逻辑)助推下[25],提升价值创造和价值分配的效率和效果[2]。此外,创业生态系统情境下的价值共生关系主要遵循交易成本理论和资源依赖理论的理论逻辑。生态系统中,企业(新创企业和成熟企业)、政府、投资机构、大学与科研机构、中介机构等主体构建彼此依赖的价值共生关系,主体间通过专业化分工和协同配合,降低单个主体的生产运营成本,提升价值总量,促进价值共创[26]。同时,通过增强主体间的互补性,减少因资源过度依赖导致的权利不对称现象,促进价值的合理分配。机会共生关系的理论逻辑建立在创业研究领域的机会观和资源基础观基础上。结合机会发现观和机会创造观[27],创业生态系统情境下的机会共生关系旨在开发多主体间的机会集,通过多主体间认知、信息和知识等方面的互动作用,识别、获取和整合有价值、稀缺、难以替代以及不可模仿的异质性资源,进而构筑可持续竞争优势[28]。机会共生关系随着机会集的创建和拓展而演变,提升多主体的机会开发和资源整合能力,进而帮助多主体共同成长。

3.2 共生导向与逻辑

创业生态系统情境下的价值共生关系具有结果和短期导向,多主体在创业过程中遵循价值变现逻辑[17],着眼于短期效益,这会在一定程度上影响创业生态系统多主体间的协同治理机制。例如,创业生态系统情境下价值共生关系的准入机制以产生即时价值为衡量标准,这在一定程度上限制了具有新生劣势的新创企业加入。机会共生关系具有过程和长期导向,聚焦长期效益,生态系统主导者及其它参与者依照未来成长逻辑筛选关系成员,建立多主体参与的利益共同体[7],并基于共同愿景和相互信任进行关系治理[25]。对于新创企业而言,规模小、成立时间短及合法性缺失等新生劣势使得企业难以快速为创业生态系统提供可供分配的价值,但却可以凭借自身优势挖掘新的创业机会,与创业生态系统中其它主体建立机会共生关系。创业生态系统主导者发现新创企业创业机会的潜力后,允许新创企业加入其中,与其它主体共同开发机会集,搭建机会共生关系,实现可持续发展。

3.3 共生方式

自共生关系引入管理学以来,学者们围绕共生方式开展了一系列研究。已有研究从价值创造和价值分配视角,将价值共生关系的共生方式分为行为和组织两个维度。根据新价值产生和价值分配方式,共生行为又分为寄生关系、偏利共生关系、非对称互惠共生关系和对称互惠共生关系,这一划分方式得到学界普遍认可和广泛引用[14,19]。共生组织反映共生程度,包括点共生、间歇共生、连续共生和一体化共生。机会共生关系可以根据多主体间形成的结构特征划分为松散共生关系、溢出共生关系和网络共生关系3种类型[4]。此外,机会集的本质属性对机会共生关系的分类至关重要[25]。本研究基于机会关联性和机会创新性差异对机会共生关系的方式进行划分,包含领先优势型、集体稳定型、孤军奋战型以及跟随劣势型4种类型。

3.4 共生目标

价值共生关系以价值共创和价值分配为目标。一方面,创业生态系统中的多主体独立进行价值创造或价值使用,在价值创造过程中扮演不同角色,并通过多主体间互动进行价值共创,共同成为价值创造者[29]。创业生态系统中,不同背景的参与主体基于彼此认同和自发响应,根据共同的价值主张,通过信息、知识和认知等方面的互动进行共同生产和协同服务,从而实现价值共创,并依据生态治理的内部规则,基于各自角色和功能进行价值分配[2]。机会共生关系的目标在于多主体共同成长。多主体在互动作用下,初始机会不断衍生出新的机会,进而创建机会集[22]。通过多主体间信息共享和认知互动等活动[30],对识别的创业机会进行反复质询和评价[27],基于专业性和互补性进行资源流动和整合[2],促进机会集开发从而建立机会共生关系,实现多主体协同成长。随着多主体间的互动进一步增强,机会集内部数量和结构均可能发生变化,实现机会集的拓展[4]。此时,为了与新的机会集产生的需求相匹配,内部成员的功能和角色发生变化,新主体不断加入,旧主体可能因无法协同而被淘汰出局,多主体通过开发新的机会集推动机会共生关系演化,进而实现创业生态系统可持续发展。

4 创业生态系统情境下共生关系研究现状

4.1 创业生态系统情境下价值共生关系研究现状

本文对不同层面价值共生关系的影响因素、价值共生关系的形成与演化机理以及价值共生关系对单一和多主体的作用效果进行系统梳理,从而更好地明晰和把握创业生态系统情境下价值共生关系的研究现状。

(1)不同层面价值共生关系的影响因素。创业生态系统多主体间价值共生关系的形成与演化受到组织内部、组织间和组织外部多种因素的影响。在组织内部层面,资源需求驱动社会创业企业与合作企业、政府建立共生关系从而进行价值共创,实现个体、社区和地区的协同发展[5]。业务变动引发主体角色和重要性的变化,带动多主体间价值共生关系的演化[29],创新知识能够推动大型企业、小企业、大学等主体建立基于研究合作的价值共生关系[31]。在组织间层面,创业生态系统中新创企业与跨国公司间价值共生关系的建立受到资源、战略、文化等方面不对称性和互补性的驱动[6]。同时,客户需求驱动核心企业与其它企业建立价值共生关系,其它企业作为提供商品和服务的互补方,能够填补生态系统内部利基市场的空白[16]。在组织外部层面,制度、市场、技术、文化、自然等环境因素对生态系统多主体间价值共生关系的形成与演化具有一定影响[29,32],特别是主体间的地理距离会增加互动成本,对价值共生关系的建立产生一定阻碍作用[10]。

(2)不同视角下价值共生关系的形成与演化机理。学者们以生态系统为研究情境,从知识共享视角探究客户与研发团队间价值共生关系的形成过程,提出以客户需求为起点,客户与研发团队通过创新知识共享搭建价值共生关系,协同开展创新活动,最终实现价值共创[16];基于信息传递视角揭示组织种群间价值共生关系的形成机理,认为两个组织间存在直接且持续的经济交流过程,通过跨组织边界的信息传递构建价值共生关系,使得彼此的差异得到相互补充[10];从制度逻辑视角剖析半导体行业生态系统参与主体间结成具有专业化分工和共同进化特征的价值共生关系,通过协同互动推动制度上存在争议的商业模式演化从而实现价值共创,共同维持生态系统的稳定性[17];从技术创新视角揭示亚马逊与东道国印度创业生态系统中新创企业通过技术创新建立价值共生关系并实现互惠共赢的过程,并分析价值共生关系产生的驱动因素和作用效果[6];从财务资源视角探讨扮演生态系统互动者、连接者和制度化者3种角色的小额信贷机构,如何构建和推动价值共生关系形成和演化及各自发挥的作用[18]。此外,学者们还基于Logistic生长函数模型对生态系统内部多主体间价值共生关系的演化问题展开研究,从动态演化视角,基于创业生态系统中创业企业与其它各类主体间的共生关系,构建创业生态系统共生演化模型,探讨创业生态系统多主体间演化的均衡点、稳定条件以及均衡点与共生模式间的关系[19]。

(3)价值共生关系对单一和多主体的作用效果。价值共生关系的作用效果不仅体现为对单个主体机会识别、资源整合、动态能力、知识溢出等方面的积极影响,也表现为对包含多主体组织创建率和价值共创的推动作用。从单个主体的效果看,价值共生关系是创业机会相关信息的传输通道[10],能够促进创业机会产生,有助于新创企业识别新产品或新服务的创业机会,占据更高生态位[29]。价值共生关系能为创业者与资源提供者搭建桥梁[6],帮助创业企业整合其它主体的互补性资源,从而提升企业双元动态能力[33]。此外,新创企业通过与跨国公司建立价值共生关系实现知识溢出和技术资源整合,从而推动国际化发展[34]。从多主体的作用看,价值共生关系对组织创建率和价值共创等具有积极影响,价值共生关系能够促进新型创业活动和创业企业的产生[32],推动生态系统内组织的创建[10]。同时,价值共生关系对多主体价值创造具有正向作用,价值共生关系确保各主体基于共同目标采取行动,促进生态系统多主体进行价值创造和分配,从而持续提升生态系统整体价值[35]。

4.2 创业生态系统情境下机会共生关系研究现状

基于结果导向的价值共生关系向过程导向的共生关系演化发展的理论背景,创业研究学者对创业生态系统情境下的机会共生关系进行了初步探讨。本文在前人研究基础上,回顾机会共生关系的内涵和维度,基于机会集的核心特性对机会共生关系类型进行划分。

(1)机会共生关系内涵。随着(商业、创业和创新等)生态系统研究逐渐兴起,一些学者认为生态系统中的共生关系是一种松散的价值网络关系,网络成员共同承担整体命运[2]。多主体通过资源互补和知识共享形成利益共同体[10],确保系统各主体朝着共同目标行动[25],使生态系统获得长期发展。创业研究学者结合我国创业生态系统典型案例(如北京中关村、杭州云栖小镇等)进行分析,如朱秀梅等[4]从作为创业核心要素的机会视角出发,提出机会共生关系的概念,将其界定为多主体围绕机会集开发形成的共生关系。基于此,本研究在以往文献基础上,将创业生态系统情境下的机会共生关系界定为多主体基于资源、认知等互动作用进行机会集开发形成的相互依赖和协同演化关系。

(2)机会共生关系维度。创业生态系统情境下的机会共生关系研究尚处于概念讨论阶段,针对多主体间机会共生关系维度的研究较为不足。朱秀梅等[4]以我国数字创业生态系统杭州云栖小镇为案例样本,基于结构特征提出多主体间机会共生关系包括松散共生关系、溢出共生关系和网络共生关系3种类型。此外,前人对生态系统情境下共生关系维度的探索为机会共生维度的识别提供了重要研究基础。主体间网络结构、治理机制和共享逻辑是生态系统中共生关系的3个重要维度[2,13]。在此基础上,Peng等[36]通过对创业生态系统中71个共生事件进行编码分析,得出主体间共生关系维度包括互相认同、战略匹配、共同目标和治理机制。

(3)机会共生关系类型。学者们对生态系统情境下共生关系维度的探索为机会共生关系维度划分提供了重要理论基础和研究启示。然而,已有研究多以构成要素作为机会共生关系维度的基本划分标准[2,36],由于研究情境、研究对象、研究方法等存在差异,学者们得出的研究结论不一,构成维度难以统一,且无法穷尽机会共生关系的全部要素。因此,可以根据核心特性对其类型进行划分,以全面分析机会共生关系的特征。已有研究主要基于结构特征对机会共生关系进行分类[4,20],尚未从机会集的本质属性出发,探讨机会共生关系的类型。创业生态系统情境下的机会共生关系基于多主体间机会集的创建而形成,通过多主体的生态能量互动促进机会集的拓展,进而推动机会共生关系演变[22]。围绕多主体机会开发形成的机会集具有关联性和创新性两种典型特性,其中,机会关联性是指一方主体开发的机会与其它主体机会之间的关联程度[25,37],机会创新性是指各主体相对其它主体开发机会的新颖程度[38]。一方主体因与其它主体间的机会关联性和机会创新性存在差异,而形成不同类型的机会共生关系。基于此,本研究依据机会关联性和机会创新性的双重机会集属性,将机会共生关系初步划分为关联性高—创新性高的领先优势型、关联性高—创新性低的集体稳定型、关联性低—创新性高的孤军奋战型以及关联性低—创新性低的跟随劣势型4种类型,见图3。

4.3 创业生态系统情境下共生关系研究评述

回顾相关文献发现,已有研究主要聚焦结果导向的价值共生关系,基于过程导向的机会共生关系研究尚处于起步阶段。学者们强调机会共生关系对创业生态系统及内部多主体的关键作用,并围绕机会共生关系的内涵、维度进行了初步探索,但仍存在以下研究缺口:①对创业生态系统情境下机会共生关系形成规律的研究不足,未来亟需提炼机会共生关系的驱动因素及路径,并解释基于机会集创建过程的机会共生关系形成机理;②基于动态视角的机会共生关系演化机理研究鲜有涉及,未来有必要深入揭示基于机会集拓展的机会共生关系演化过程和不同类型机会共生关系间的转化机理;③关于机会共生关系对创业生态系统及内部多主体生存与成长影响效应的研究较为匮乏,迫切需要探明机会共生关系对创业生态系统整体及各参与主体创业产出的作用机理;④缺乏对价值共生与机会共生间关系的研究,有待学者们探讨结果导向的价值共生关系与过程导向的机会共生关系间的相互作用和动态匹配。以上研究缺口为展望创业生态系统情境下共生关系的未来研究提供了重要理论依据。

5 结语

5.1 研究结论

本文聚焦创业生态系统情境下的共生关系研究,以EBSCO(Business Source Complete)、Web of Science、ProQuest、中国知网等数据库文献为研究样本,通过系统梳理创业生态系统情境下共生关系的理论内涵、概念演进、研究发展脉络及研究现状,得到如下结论:①创业生态系统情境下的共生关系研究主要经历了萌芽新生、多元成长和演化发展3个阶段;②价值共生关系向机会共生关系演进发展已逐渐成为创业生态系统情境下共生关系未来的研究趋势;③学者们大多聚焦结果导向的价值共生关系,探讨价值共生关系的前因、形成与演化机理及作用效果,过程导向的机会共生关系研究尚处于理论探讨阶段,尚待进一步探索。

5.2 未来研究展望

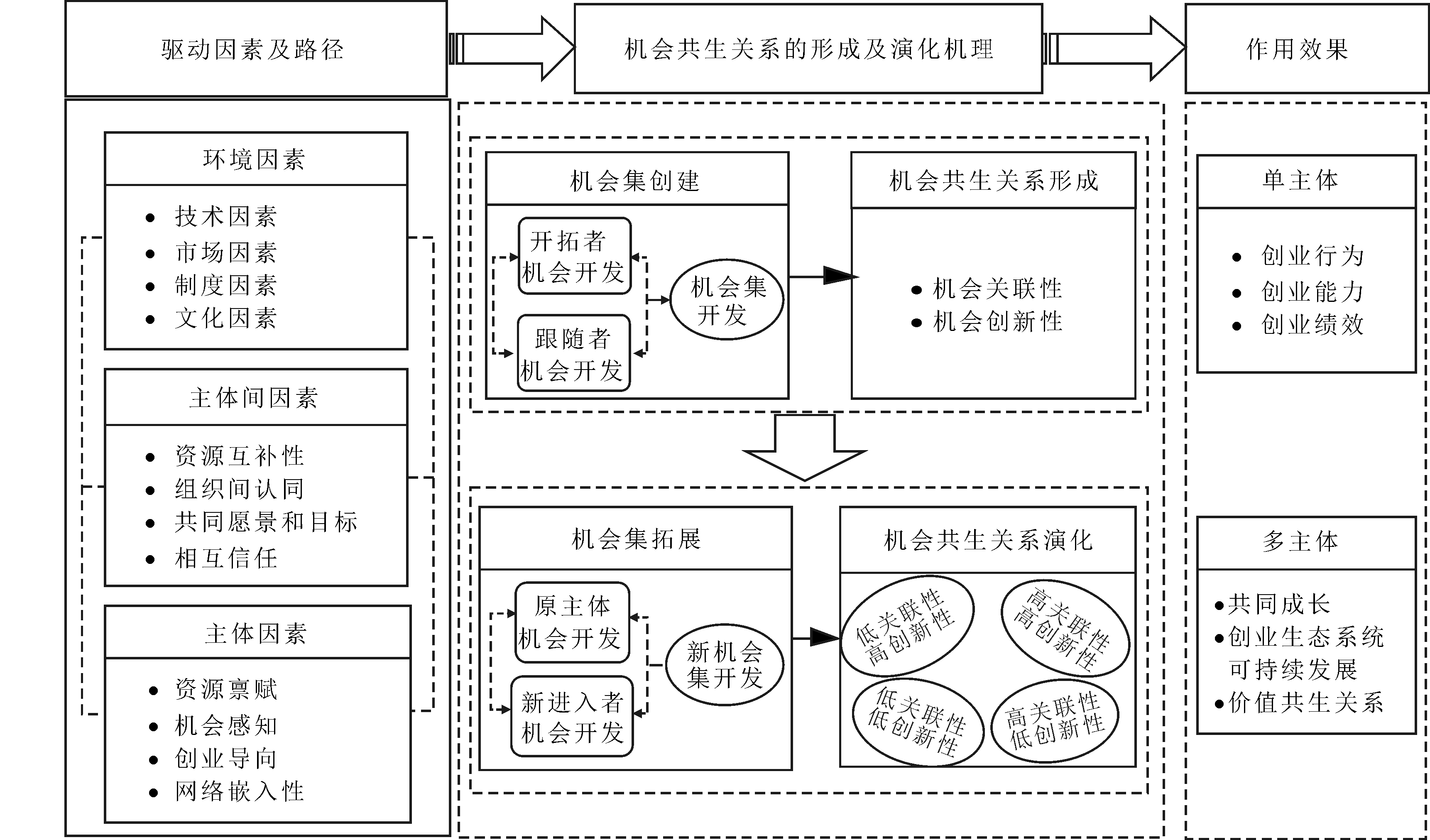

过程理论遵循过程哲学的观点,探究随着时间推移,事物如何以及为何能够出现、发展、成长或终止的科学问题,有助于阐明紧张和矛盾在推动变革中的作用,并揭示了不同层次的互动如何促进事物变革[39]。机会共生关系是在不确定环境下,通过多个参与主体间一系列互动作用结成的,并在共同开发机会集的过程中得以发展和演化。过程理论的主导逻辑与机会共生关系研究思路十分契合,适用于探讨创业生态系统多主体间机会共生关系形成的内在机理,有助于揭示多主体间互动在推动机会共生关系演化过程中的作用。过程理论可以具体化为时间性(temporality)、整体性(wholeness)、开放性(openness)、作用性(force)和潜在性(potentiality)5个维度[40],学者们基于对这5个方面的综合分析,阐述事物发展起因、经过和结果的完整过程。由此,本研究结合5个维度(由于潜在性体现未来研究的可能性,适合与其它4种特性结合阐述,因此不单独赘述)的理论内涵探析创业生态系统情境下共生关系未来可能的研究方向,具体见图4。

(1)机会共生关系的多层面驱动因素及路径研究。回顾已有研究发现,学者们侧重于单一层面(组织内部、组织间、组织外部)价值共生关系的前因探讨,鲜有研究探讨不同层面下多个因素对机会共生关系形成和演化过程的协同驱动作用,忽视了影响机会共生关系形成和演化的多因素联动匹配。创业生态系统情境下的机会共生关系具有开放性特点,即多主体间机会共生关系发展过程不是固定的,而是具有模糊性和不确定性,需要结合多种因素间的互动进行理解。多主体间机会共生关系的形成与演变过程是环境因素、主体间因素和主体因素共同作用的结果。一方面,每个层面因素之间存在交互作用,会影响机会共生关系的形成和不同类型机会共生关系之间的转化;另一方面,不同层面因素之间也会相互影响,共同作用于机会共生关系的形成与演化。为保证机会开发的顺利进行并实现价值创造的最大化,创业企业会时刻追踪外部环境中制度、市场和技术等因素的变化信息,密切关注创业生态系统中其它参与主体的需求和动向,结合自身资源和能力等相关要素采取创业行动,与其它主体建立机会共生关系并协同推进机会共生关系演化。同样,创业生态系统中的其它主体也会结合环境因素、主体间因素和主体因素选择是否参与机会开发,形成相互依赖的机会共生关系,并依据机会创新性和机会关联性的差异推动不同类型的机会共生关系演化。为此,未来研究可从创业生态系统的环境因素(如制度、技术、市场、文化等)、主体间因素(如资源互补性、组织间认同、共同愿景与目标、相互信任等)以及主体因素(如资源禀赋、机会感知、创业导向、网络嵌入性等)3个层面,运用探索性案例研究方法提炼创业生态系统多主体间机会共生关系的多层面驱动因素,并结合定性比较分析方法探析多层面因素对机会共生关系的交互作用路径。

(2)基于机会集开发的机会共生关系形成及动态演化研究。现有研究认为创业生态系统情境下的多主体间机会共生关系处于动态演化中,提出机会集开发对创业生态系统情境下的多主体间机会共生关系具有重要作用。学者们将机会集开发分为机会集创建和拓展两个阶段[4],但大多数研究仍然沿用单主体和单一机会开发过程,尚未从多主体互动视角揭示机会集开发的独特过程。同时,鲜有文献涉及机会集创建和拓展对机会共生关系形成与演化的影响机制,难以揭示动态视角下机会共生关系形成与演化的内在机理。过程理论将时间进程作为解释过程的基础要素。一方面,多主体机会集创建推动机会共生关系形成。研究者通常将先进入生态系统进行初始机会开发的主体称之为开拓者(Pioneer),后续进入系统中开发新机会的主体称之为跟随者(Follower),开拓者的机会开发会影响跟随者的机会开发。对识别的创业机会进行反复质询和评价[27],推动多主体间信息共享、认知互动和资源整合等,共同发现和创造新的机会,以创建机会集,促进机会共生关系形成。另一方面,多主体机会集拓展促进机会共生关系演化。机会集不是一成不变的,具有衍生特征[37],在原主体开发机会的过程中,不断吸引新进入者基于先验知识、警觉性、认知水平等发现和创造新的机会,影响原主体的机会开发行为,改变原有机会集的关联性和创新性,实现机会集的拓展,进而推动主体间机会共生关系演化。不同新进入者对生态系统中机会集的影响也有所差异。例如,同行业的新进入者拥有的经验知识与开拓者类似,因而主要对机会数量产生影响,而难以改变其内部结构;跨行业的新进入者能够提供异质性信息、资源和认知,促进其他主体发现和创造新的创业机会,推动机会集数量和结构均发生变化,机会之间的关联性和机会创新性也随之变化,进而推动机会共生关系演化。因此,未来学者们可以机会集开发为主线,运用探索性案例研究方法,揭示基于多主体互动的机会集创建和拓展的独特过程,探讨创业生态系统情境下多主体间机会集创建如何推动机会共生关系形成、机会集拓展如何推动机会共生关系演化等研究问题,从而深入揭示基于机会集创建的机会共生关系形成机理、基于机会集拓展的机会共生关系演化机理以及不同类型机会共生关系的形成与演变规律。

(3)不同类型机会共生关系的影响效应研究。学者们重点探讨了创业生态系统情境下价值共生关系对单主体和多主体的作用效果,而机会共生关系的影响效应研究仍处于理论探讨阶段。学者们强调创业生态系统与机会共生关系间的密切关系,并分析机会共生关系对创业生态系统及内部主体可持续成长的促进作用,但缺乏对创业生态系统情境下不同类型机会共生关系影响效应的案例分析和实证检验。创业生态系统内部蕴含着一定生态能量,作为生态系统的营养物质储存在各个主体中,并通过主体间交互作用由储存主体传递给有需求的主体。创业生态系统通过多主体间机会共生关系实现生态赋能,对不同层次参与主体生态能量的获取产生一定作用,其结果随着不同类型机会共生关系的相互转化呈现出多种可能性。例如,关联性高—创新性高的成长领先型机会共生关系能够吸引其它主体加入并提供相应信息、认知、技术和市场等方面的支持,有利于后续机会开发与资源重构等创业行动。然而,关联性和创新性过高的机会共生关系在创造高收益的同时,也具有高风险。风险规避型参与主体不愿投入过多资源进行冒险行为,因为一旦创业失败,其它主体会因彼此创业机会的高度关联性而受到牵连,损害其自身利益,因而会破坏与创业企业合作的可持续性,从而消极影响其创业行动与产出。因此,关联性高—创新性高的领先优势型机会共生关系能在一定程度上促进参与主体的机会和资源开发等创业行为,也可能对创业绩效产生负面影响,这有待未来研究进一步验证。由此,未来学者们需要深入分析不同类型机会共生关系对各参与主体的差异化作用及可能存在的双刃剑效应。结合理论推演、实地访谈、问卷调查及统计分析等方法,系统开发创业生态系统情境下机会共生关系的测量量表,进一步实证检验不同类型机会共生关系对单主体创业行为、能力、产出以及多主体共同成长、创业生态系统可持续发展等方面的影响效应,从而深入揭示创业生态系统通过机会共生关系向参与者赋能的内在机理。

(4)基于整合视角的机会共生关系与价值共生关系一体化研究。创业生态系统情境下的机会共生关系与价值共生关系虽然在共生导向与逻辑、共生方式和共生目标等方面存在明显差异,但二者之间具有一定内在联系,并因此形成一个整体。然而,以往研究大多基于价值创造和分配探讨价值共生关系的影响因素、演化路径及作用效果等,或是从多主体机会集开发过程视角探讨机会共生关系的理论内涵、维度及重要作用,鲜有研究将二者置于同一分析框架下剖析价值共生与机会共生间的关系及相互作用。机会共生关系和价值共生关系均无法脱离整体而独立存在,体现出过程理论的整体性。从整合视角看,创业生态系统情境下的机会共生关系与价值共生关系彼此联系又相互作用,共同促进创业生态系统可持续发展。创业生态系统多主体间基于机会集开发的机会共生关系是旨在实现价值共创和价值分配的价值共生关系构建的核心路径[9,16],多主体构建的机会共生关系能够助推价值共生关系形成和演化。当多个参与者通过良好的协同互动顺利开发机会集结成关联性高—创新性高的成长领先型机会共生关系时,推动价值共创并促进多主体间合理的价值分配,减少利益侵占现象,对价值共生关系的完善和优化具有推动作用。反之,一旦参与者之间因治理不当、信任缺失及互补性不足等难以满足机会集开发所需各项要求,容易引发机会共生关系破裂,进而导致多主体结成的利益共同体瓦解,降低后续价值共生关系的稳定性和持续性。此外,价值共生关系从结果导向出发,聚焦当下的价值创造与变现以及后续多主体间的利益分配,是创业生态系统情境下多主体间机会共生关系的最终目标,该目标决定了多主体间下一轮互动活动,推动多主体间机会共生关系演化。前一轮价值创造和分配情况会影响机会共生关系成员间的治理机制[6]。例如,价值共生关系中主体间的价值创造和分配情况会影响机会共生关系成员间的资源、认知等互动活动,促进或抑制多主体间的机会集开发,引发机会创新性和关联性变化,进而推动机会共生关系动态演化。因此,未来研究可从整合视角出发,开展价值共生关系和机会共生关系的融合研究,深入剖析机会共生与价值共生的互动关系,构建二者的一体化理论模型。例如,运用探索性案例研究方法分析机会共生关系与价值共生关系如何相互影响,不同类型机会共生关系与价值共生关系间如何动态匹配,揭示二者之间形成一体化的驱动路径、内在机理和作用效果等科学问题。

参考文献:

[1] WURTH B, STAM E, SPIGEL B. Toward an entrepreneurial ecosystem research program[J].Entrepreneurship Theory and Practice, 2022, 46(3): 729-778.

[2] CLARYSSE B, WRIGHT M, BRUNEEL J, et al. Creating value in ecosystems: crossing the chasm between knowledge and business ecosystems[J].Research Policy, 2014, 43(7): 1164-1176.

[3] 蔡莉,王玲,杨亚倩.创业生态系统视角下女性创业研究回顾与展望[J].外国经济与管理, 2019, 41(4): 45-57,125.

[4] 朱秀梅,林晓玥,王天东.数字创业生态系统动态演进机理——基于杭州云栖小镇的案例研究[J].管理学报, 2020, 17(4): 487-497.

[5] MEYSKENS M, CARSRUD A L, CARDOZO R N. The symbiosis of entities in the social engagement network: the role of social ventures[J].Entrepreneurship &Regional Development, 2010, 22(5): 425-455.

[6] LOGANATHAN M. Exploring MNC-startup symbiotic relationship in an entrepreneurial ecosystem[J].Asian Journal of Innovation and Policy, 2018, 7(1): 131-149.

[7] JACOBIDES M G, CENNAMO C, GAWER A. Towards a theory of ecosystems[J].Strategic Management Journal, 2018, 39(8): 2255-2276.

[8] MILLER D, LE BRETON-MILLER I. Paradoxical resource trajectories: when strength leads to weakness and weakness leads to strength[J].Journal of Management, 2021, 47(7): 1899-1914.

[9] BØLLINGTOFT A, ULHØI J P. The networked business incubator——leveraging entrepreneurial agency[J].Journal of Business Venturing, 2005, 20(2): 265-290.

[10] AUDIA P G, FREEMAN J H, REYNOLDS P D. Organizational foundings in community context: instruments manufacturers and their interrelationship with other organizations[J].Administrative Science Quarterly, 2006, 51(3): 381-419.

[11] SPIGEL B. The relational organization of entrepreneurial ecosystems[J].Entrepreneurship Theory and Practice, 2017, 41(1): 49-72.

[12] NAMBISAN S, BARON R A. Entrepreneurship in innovation ecosystems: entrepreneurs' self-regulatory processes and their implications for new venture success[J].Entrepreneurship Theory and Practice, 2013, 37(5): 1071-1097.

[13] 卢珊,蔡莉,詹天悦,等.组织间共生关系:研究述评与展望[J].外国经济与管理,2021, 43(10): 68-84.

[14] 何自力,徐学军.一个银企关系共生界面测评模型的构建和分析:来自广东地区的实证[J].南开管理评论, 2006,15(4): 64-69.

[15] 张雷勇,冯锋,肖相泽,等.产学研共生网络:概念、体系与方法论指向[J].研究与发展管理, 2013, 25(2): 37-44.

[16] GALATEANU AVRAM E, AVASILCAI S. Symbiosis process in business ecosystem[J].Advanced Materials Research, 2014, 1036: 1066-1071.

[17] SARMA S, SUN S L. The genesis of fabless business model: institutional entrepreneurs in an adaptive ecosystem[J].Asia Pacific Journal of Management, 2017, 34(3): 587-617.

[18] ARMSTRONG K,AHSAN M,SUNDARAMURTHY C.Microfinance ecosystem:how connectors, interactors, and institutionalizers co-create value[J].Business Horizons, 2018, 61(1): 147-155.

[19] 陈海涛,宋姗姗,单标安.创业生态系统的共生演化模型及仿真研究——基于中关村历史数据的分析[J].管理学季刊, 2018, 3(3): 68-86,108.

[20] 朱秀梅,杨姗.数字创业生态系统多主体协同机制研究[J/OL].管理学报: 1-10.[2022-07-15].https://kns.cnki.net/kns8/defaultresult/index.

[21] SHANE S, VENKATARAMAN S. The promise of entrepreneurship as a field of research[J].Academy of Management Review, 2000, 25(1): 217-226.

[22] ZAHRA S A, NAMBISAN S. Entrepreneurship in global innovation ecosystems[J].AMS Review, 2011, 1(1): 4-17.

[23] CHANDRA Y, STYLES C, WILKINSON I F. Opportunity portfolio: moving beyond single opportunity explanations in international entrepreneurship research[J].Asia Pacific Journal of Management, 2015, 32(1): 199-228.

[24] DOUGLAS A E. The symbiotic habit[M].New Jersey: Princeton University Press, 2010.

[25] 杨亚倩,蔡莉,陈姿颖.平台治理机制对机会集的影响——基于多主体互动视角的研究[J/OL].科技进步与对策: 1-11.[2022-09-17].https://kns.cnki.net/kns8/defaultresult/index.

[26] BHAWE N, ZAHRA S A. Inducing heterogeneity in local entrepreneurial ecosystems: the role of MNEs[J].Small Business Economics, 2019, 52(2): 437-454.

[27] ALVAREZ S A, BARNEY J B, ANDERSON P. Forming and exploiting opportunities: the implications of discovery and creation processes for entrepreneurial and organizational research[J].Organization Science, 2013, 24(1): 301-317.

[28] BARNEY J. Firm resources and sustained competitive advantage[J].Journal of Management, 1991, 17(1): 99-120.

[29] G MEZ-URANGA M, MIGUEL J C, ZABALA-ITURRIAGAGOITIA J M. Epigenetic economic dynamics: the evolution of big internet business ecosystems, evidence for patents[J].Technovation, 2014, 34(3): 177-189.

MEZ-URANGA M, MIGUEL J C, ZABALA-ITURRIAGAGOITIA J M. Epigenetic economic dynamics: the evolution of big internet business ecosystems, evidence for patents[J].Technovation, 2014, 34(3): 177-189.

[30] SHEPHERD D A. Party on! a call for entrepreneurship research that is more interactive, activity based, cognitively hot, compassionate, and prosocial[J].Journal of Business Venturing, 2015, 30(4): 489-507.

[31] MCKELVEY M, ZARING O, LJUNGBERG D. Creating innovative opportunities through research collaboration: an evolutionary framework and empirical illustration in engineering[J].Technovation, 2015, 39(5): 26-36.

[32] LI J, YOUNG M N, TANG G. The development of entrepreneurship in Chinese communities: an organizational symbiosis perspective[J].Asia Pacific Journal of Management, 2012, 29(2): 367-385.

[33] FARIDIAN P H, NEUBAUM D O. Ambidexterity in the age of asset sharing: development of dynamic capabilities in open source ecosystems[J].Technovation, 2021, 99: 102125.

[34] ACS Z J, TERJESEN S. Born local: toward a theory of new venture's choice of internationalization[J].Small Business Economics, 2013, 41(3): 521-535.

[35] KHANAGHA S, ANSARI S, PAROUTIS S, et al. Mutualism and the dynamics of new platform creation: a study of Cisco and fog computing[J].Strategic Management Journal, 2022, 43(3): 476-506.

[36] PENG X, CAI L, LU S, et al. Antecedent and dimension of symbiotic relationship in the hub-based entrepreneurial ecosystem: case study of Alibaba[J].Journal of Industrial Integration &Management, 2016, 1(4): 1650011.

[37] 蔡莉,鲁喜凤,单标安,等.发现型机会和创造型机会能够相互转化吗——基于多主体视角的研究[J].管理世界, 2018, 34(12): 81-94,194.

[38] SEMASINGHE D M, P DAVIDSSON. Venture idea newness, relatedness and performance in nascent ventures[C].Proceedings of the 6th International AGSE Entrepreneurship Research Exchange, 2009.

[39] LANGLEY A N N, SMALLMAN C, TSOUKAS H, et al. Process studies of change in organization and management: unveiling temporality, activity, and flow[J].Academy of Management Journal, 2013, 56(1): 1-13.

[40] HELIN J, HERNES T, HJORTH D, et al. The Oxford handbook of process philosophy and organization studies[M].Oxford:Oxford University Press, 2014.

(责任编辑:陈 井)

MEZ-URANGA M, MIGUEL J C, ZABALA-ITURRIAGAGOITIA J M. Epigenetic economic dynamics: the evolution of big internet business ecosystems, evidence for patents[J].Technovation, 2014, 34(3): 177-189.

MEZ-URANGA M, MIGUEL J C, ZABALA-ITURRIAGAGOITIA J M. Epigenetic economic dynamics: the evolution of big internet business ecosystems, evidence for patents[J].Technovation, 2014, 34(3): 177-189.