0 引言

《国家创新驱动发展战略纲要》要求“发展引领产业变革的颠覆性技术”;党的十九大报告提出“突出颠覆性技术创新”;习近平总书记在两院院士大会上强调以“颠覆性技术创新为突破口”。从发展、突出到突破,颠覆性创新已成为新时代中国科技创新发展的重要战略命题。2019年,工业和信息化部为中国移动、中国联通、中国电信、中国网络电视网络有限公司发布5G牌照,标志着我国进入5G商用元年。2021年,随着5G商用快速推进,我国已开通超100万座5G基站,5G信号覆盖全国所有地级市,5G网络规模、连接数、用户数均位居全球首位,进入5G规模化应用阶段。在5G技术驱动下,我国已形成涵盖基带芯片、手机天线、射频器件的5G产业链,5G服务基站、5G网络设备等能够为新基建提供平台,物联网、智能互联等5G+产业生态系统应运而生。

以华为、中兴为代表的5G科技企业不断产出基础前沿和战略技术领域的重大创新成果,具有巨大的经济效益和潜在价值。5G科技企业作为颠覆性创新发展主体中的重要一环,对推动颠覆性创新发展具有重要影响。与此同时,颠覆性创新是形成和维持5G科技企业竞争优势的“神来之笔”。美国高通(QUALCOMM)、韩国三星(SAMSUNG)等国外5G科技企业通过颠覆性创新使其5G芯片长期占据手机芯片市场的主要份额。近年来,我国5G科技企业在颠覆性创新领域不断取得成就,华为海思5G芯片、上汽5G智能电动SUV、京东5G智能无人仓都是5G科技企业根据市场和实际需求,在5G领域研发、应用的颠覆性创新。

总体来看,我国5G科技企业数量虽然快速增加,但整体力量仍然比较薄弱,尚未能对国家、区域颠覆性创新进程产生系统性影响。面对竞争日益激烈的市场环境,5G科技企业实现颠覆性创新的影响因素有哪些?上述影响因素间存在何种联系?能否进一步产生某种组合作用?这些组合作用对5G科技企业颠覆性创新具有什么效果?上述问题亟待深入探究。因此,面向“十四五”规划和2035年远景目标,本文以30家5G科技企业案例为基础,采用两步模糊集定性比较分析方法(Two-step fsQCA),分析5G科技企业颠覆性创新演进路径,尝试打开颠覆性创新演化、运行的“黑箱”,对颠覆性创新理论拓展具有重要意义。

1 文献综述与研究框架

颠覆性创新被视作新一轮科技革命的重要引擎,自提出以来受到广泛关注。国内外学者通过引入新的理论视角与分析工具,逐步拓展其理论基础与概念内涵。其中,围绕企业与颠覆性创新相关研究领域,进一步分析企业颠覆性创新动态演化、运行机理等关键问题。

1.1 企业颠覆性创新动态演化

随着全球竞争加剧,全球企业面临着多样化挑战,企业颠覆性创新的目的在于维持自身竞争力。Reinhardt等[1]将颠覆性创新理解为新技术进入市场乃至占领市场,颠覆性创新拥有较强的技术优势与市场生存能力,但是颠覆性创新最初在产品性能、属性上处于劣势,因而不受主流客户重视;Ansari等[2]认为,颠覆性创新演化是完整、渐进的过程,任何缺失或错误的元素都会否定这种颠覆性创新;Daniel等[3]认为,通过颠覆性创新创造的产品或服务能够吸引新的客户群,颠覆性创新产品的性能、属性随着时间推移逐渐提升。

企业颠覆性创新动态演化过程中,可能面临一系列法律问题。刘沐洋等[4]基于2012—2019年滴滴出行平台颠覆性创新发展历程,通过分析颠覆性创新利益相关者的价值冲突问题发现,资源约束是企业颠覆性创新过程中需要着重考虑的问题;尚甜甜等[5]基于深圳大疆创新科技有限公司案例,探究资源约束条件下的颠覆性创新过程。在研究方法领域,通过采用案例分析方法能够有效揭示企业颠覆性创新演化动力。例如,郁培丽等[6]发现,市场需求是颠覆性创新推动产业演化的重要因素,并考察消费者需求特征在颠覆性创新与产业演化过程中的作用;余维臻等[7]通过构建创业网络对典型瞪羚、独角兽企业进行案例内与案例间分析。

综上可知,企业颠覆性创新产品或服务起初在消费者看重的属性上不如在位者,但随着颠覆性创新产品和服务不断优化,能够吸引原有市场和新兴市场的消费者,直至满足主流市场消费者的需求并渗透至主流市场。

1.2 企业颠覆性创新运行机理

在探讨企业颠覆性创新演化的基础上,大量文献阐述了颠覆性创新在企业中的运行机理,上述内在运行机理主要包括资源分配、组织结构等。

资源分配会影响企业颠覆性创新能力,企业领导者在长期从事的领域中往往难以发现创新的必要性。李树明等[8]认为,新时代对成熟企业颠覆性创新提出了新的要求,需要卓越的领导能力作为支撑。当资源分配更加合理、配置效率更加高效时,企业颠覆性创新就能得到保障。企业为了实现颠覆性创新,需要制定激励计划,使用战略统筹方式管理项目资源分配过程,从而促进颠覆性创新。

组织结构能够影响企业颠覆性创新的可能性,通过多个案例研究发现,新兴企业能够更好地提供颠覆性创新环境和条件。王海军等[9]梳理组织学习和企业颠覆性创新间的理论联系,以此为基础建构理论模型。现有文献基于不同研究视角分析企业颠覆性创新演进路径,针对具体案例分析组织管理机制,以探究其对企业颠覆性创新的影响。

综上可知,企业颠覆性创新驱动与运行机理涉及企业管理水平、企业领导者能力等。企业资源分配、组织结构等能够塑造互利共生、不断演进的创新生态系统。

从总体上看,现有文献存在一定的局限性:①从单一层面构建颠覆性创新分析框架,尚未从具体案例中提炼出颠覆性创新演进路径;②鲜少分析颠覆性创新演化、运行影响因素,尚未明晰上述影响因素间的联系,以及能否进一步产生组合作用等问题;③未将掌握颠覆性技术的大型科技企业作为研究主体,特别是5G科技企业,因而未能有效解决5G科技企业颠覆性创新过程中的实际问题。

1.3 组态视角下5G科技企业颠覆性创新技术—组织—环境:研究框架

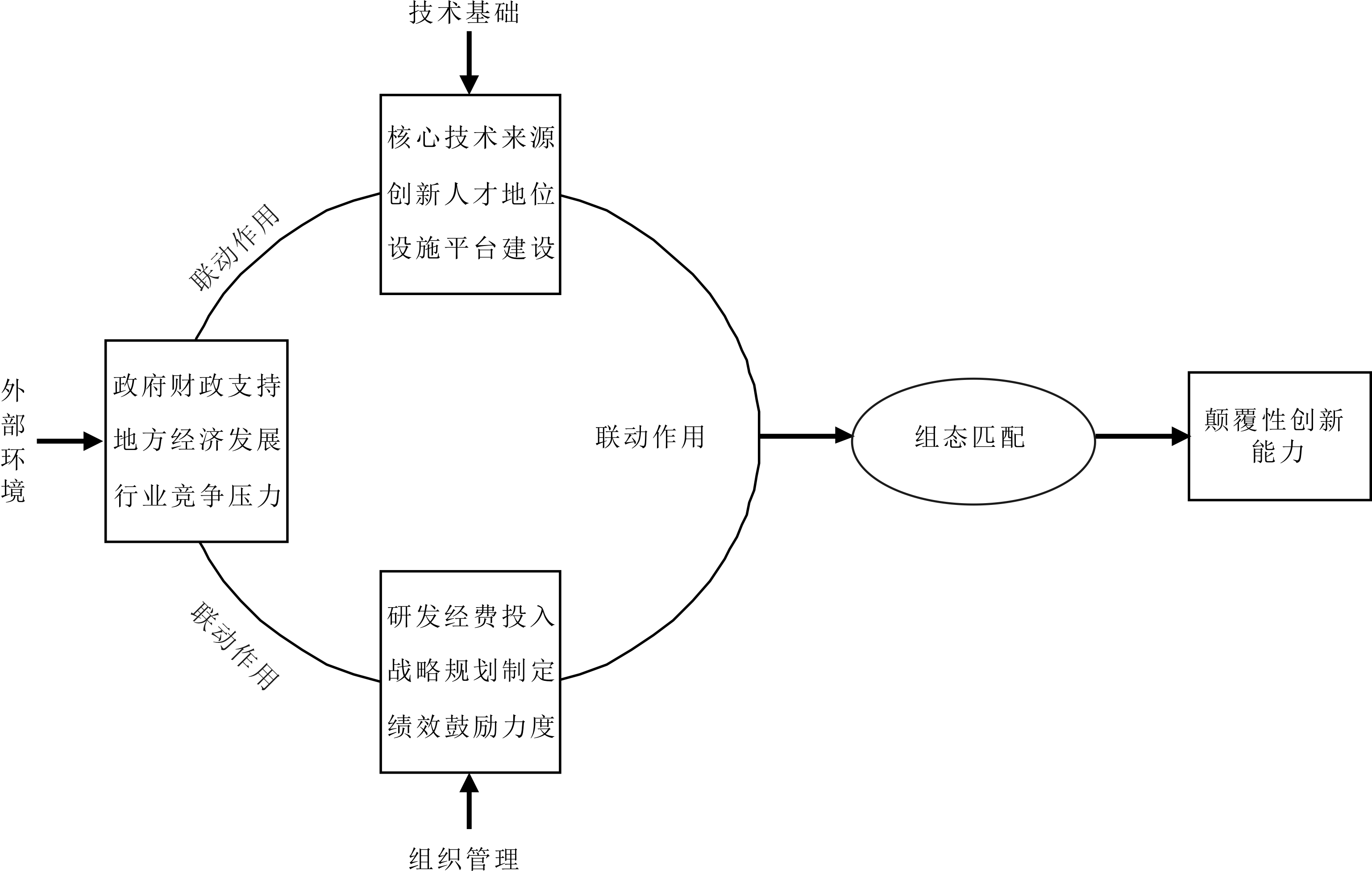

国内部分学者在颠覆性创新产生、演化相关研究中应用TOE理论框架。例如,欧春尧等[10]基于技术—组织—环境等维度,探讨人工智能企业颠覆性创新的影响因素与作用路径;李纲等[11]基于TOE框架梳理技术、主体和环境3个层面的变量条件,提出高成交率技术交易驱动机制中的主观型路径与客观型路径;张玉磊等(2022)以广东省新型研发机构为研究样本,探讨新型研发机构创新绩效的影响因素与提升路径。基于TOE理论框架分析5G科技企业颠覆性创新演进路径,能够对影响组织创新及采纳新技术的相关因素进行综合性分析。因此,为了打开颠覆性创新演化、运行的“黑箱”,在梳理现有研究成果的基础上,本文提出TOE理论框架,如图1所示。上述理论框架是涵盖技术、组织和环境的综合性分析框架,本文基于整体视角分析5G科技企业颠覆性创新演进路径,并构建技术、组织和环境3个层面9个影响因素间的5G科技企业颠覆性创新组态效应模型。

目前,大量研究证实,颠覆性创新的产生、演化过程会受到技术基础、外部环境与组织管理等因素的影响。因此,本文根据技术、组织和环境的不同组态,揭示5G科技企业颠覆性创新演进路径。

技术基础是企业颠覆性创新产生的基本前提。良好的技术基础可以为颠覆性创新提供人才、平台等,通过对不同技术基础的识别筛选与优化整合,促进具体颠覆性创新活动开展。王康等[12]基于技术融合视角,通过构建影响力、相似性和新颖性指标筛选跨技术融合的重要专利组合;王刚等[13]基于不确定性理论,揭示颠覆性技术“创新漏斗”多阶段筛选评估路径。5G科技企业不仅能够对5G产业链上的潜在颠覆性技术加以识别、筛选,而且可以对多种颠覆性技术进行整合,从而实现5G领域颠覆性技术转化、应用。

外部环境是对企业颠覆性创新施加影响的载体。在经济高速发展时期,市场机制比较完善,政府政策科学合理,此时外部环境往往有利于企业颠覆性创新。肖艳玲等[14]借鉴美国和日本颠覆性技术创新发展经验,提出适合我国颠覆性技术创新发展的政策建议;尹西明等[15]提出竞争环境下,企业技术创新需要培育动态核心能力,实现颠覆性技术突破和技术持续跃迁。相较于一般科技企业,5G科技企业对外部环境更为敏感,良好的外部环境能够显著提高5G科技企业创新绩效,持续推进5G领域颠覆性创新。

组织管理是企业颠覆性创新顺利开展的现实基础。合理的组织管理有利于缓解企业颠覆性创新过程中面临的非技术性困难,确保企业颠覆性创新活动顺利开展。王海军等(2021)运用案例研究方法分析硅谷企业创新生态系统,提炼出影响企业颠覆性创新的共性要素;李奉书等[16]构建联盟管理能力与企业颠覆性技术创新研究框架,发现企业组建联盟关系有利于推动颠覆性技术创新。5G科技企业可以通过组织管理优化和改进为颠覆性创新提供内在驱动力,从而不断推进颠覆性创新。

2 研究设计

2.1 两步模糊集定性比较方法

基于集合理论和布尔代数的技术集合[17],模糊集定性比较分析方法(fsQCA)能够推断因果路径、识别特定结果的条件组合,是以比较案例为导向的研究方法。在科技创新领域,国内外学者广泛应用模糊集定性比较分析方法开展相关研究。研究结果的复杂性可能会给模糊集定性比较分析方法应用带来困难。例如,Schneider等[18]发现,两步模糊集定性比较分析方法会限制逻辑余数的数量,通过构建和测试具有洞察力和说服力的因果陈述,在一定程度上能够克服一步模糊集定性比较分析方法(One-step fsQCA)存在的问题。

两步模糊集定性比较分析方法可用于识别特定研究环境变化过程中被识别为重要变量子集的相对贡献。这些变量分为远程因素和近似因素,其中,远程因素是指促进环境变化的结构性或情境性因素,随着时间推移往往更加稳定;近似因素在较短时间线上更加多变,受行动者的影响。

如图2所示,在两步模糊集定性比较分析方法分析中,结果集合的所有组合形式均存在于综合语境中,结果集合和综合语境中的空间较小。根据对高一致性、高覆盖率和RoN值的要求,排除综合语境外的一些不重要集合,降低属于综合语境却不在结果集合范围内的案例数量。将所有在步骤1中通过经验和理论障碍的远程因素转移到步骤2的充分性分析中,最终得到综合语境下的条件组合1、2和3。两步模糊集定性比较方法的具体步骤如下:第一步,只有远程因素分析,将不同环境因素加以组合,使结果成为可能;第二步,在不同结构定义的环境中找到近似因素组合,精确表述引致结果的因果路径。

2.2 变量选取与赋值

鉴于研究数据来自30家5G科技企业,本研究将变量锚点设定为0、0.33、0.67和1。其中,1和0代表“完全属于”与“不属于”,0.67和0.33属于交叉点,代表“偏属于”和“偏不属于”。

2.2.1 远程因素

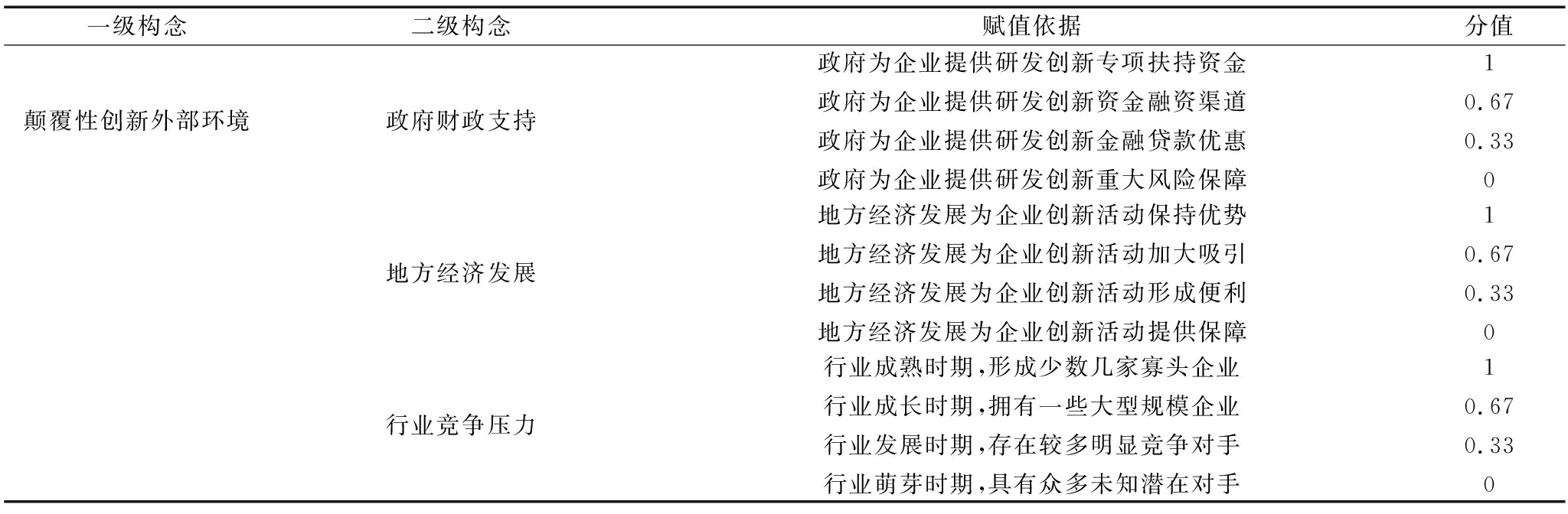

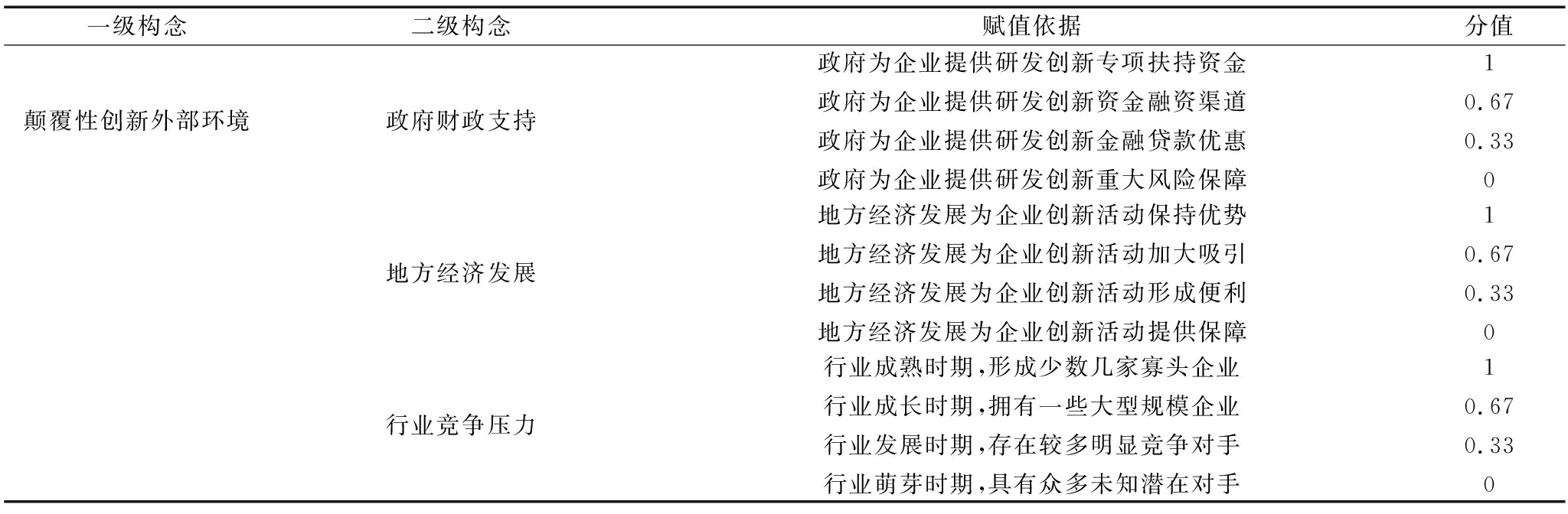

参考薛捷等(2015)、周海涛等[19]的研究成果,围绕财政—经济—行业提出外部环境一级构念,具体包括政府财政支持、地方经济发展、行业竞争压力,如表1所示。

表1 外部环境赋值标准

Tab.1 Assignment standards of external environment

一级构念二级构念赋值依据分值颠覆性创新外部环境政府财政支持政府为企业提供研发创新专项扶持资金政府为企业提供研发创新资金融资渠道政府为企业提供研发创新金融贷款优惠政府为企业提供研发创新重大风险保障10.670.330地方经济发展地方经济发展为企业创新活动保持优势地方经济发展为企业创新活动加大吸引地方经济发展为企业创新活动形成便利地方经济发展为企业创新活动提供保障10.670.330行业竞争压力行业成熟时期,形成少数几家寡头企业行业成长时期,拥有一些大型规模企业行业发展时期,存在较多明显竞争对手行业萌芽时期,具有众多未知潜在对手10.670.330

政府财政支持能够在很大程度上降低组织科技研发成本和风险。政府采取的一系列政策措施能够降低创新活动风险,从而激励创新主体的积极性。面对不确定性市场因素和技术因素,组织在科技研发过程中往往会遇到许多困难,而政府财政支持能够减少组织的后顾之忧。

地方经济发展水平较高,能够吸引更多科技创新人才和科技企业,从而为组织科技创新提供更多交流机会和平台。同时,地方经济发展水平能够在一定程度上反映公共服务供给能力,公共服务供给体系越完善,范围越广,越有利于组织科技创新活动开展,并提供科技创新活动所需的基础条件和保障。

行业竞争压力能够给企业创新活动带来动力。在同行企业开展科技创新活动的同时,组织开始注重科技创新,并追求通过最小化科技投入获得最大化成果产出。竞争压力能够激发企业间学习和模仿动力。然而,过度的行业竞争压力可能使企业疲于应对,因而难以将注意力放在科技创新活动上。

2.2.2 近似因素

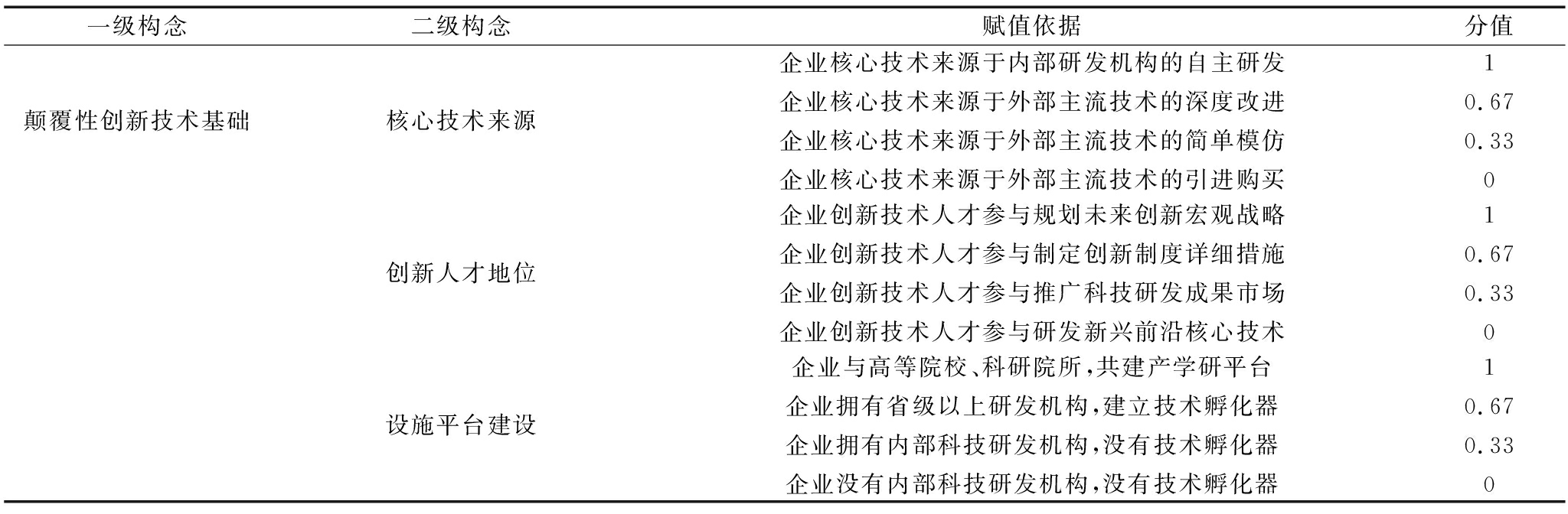

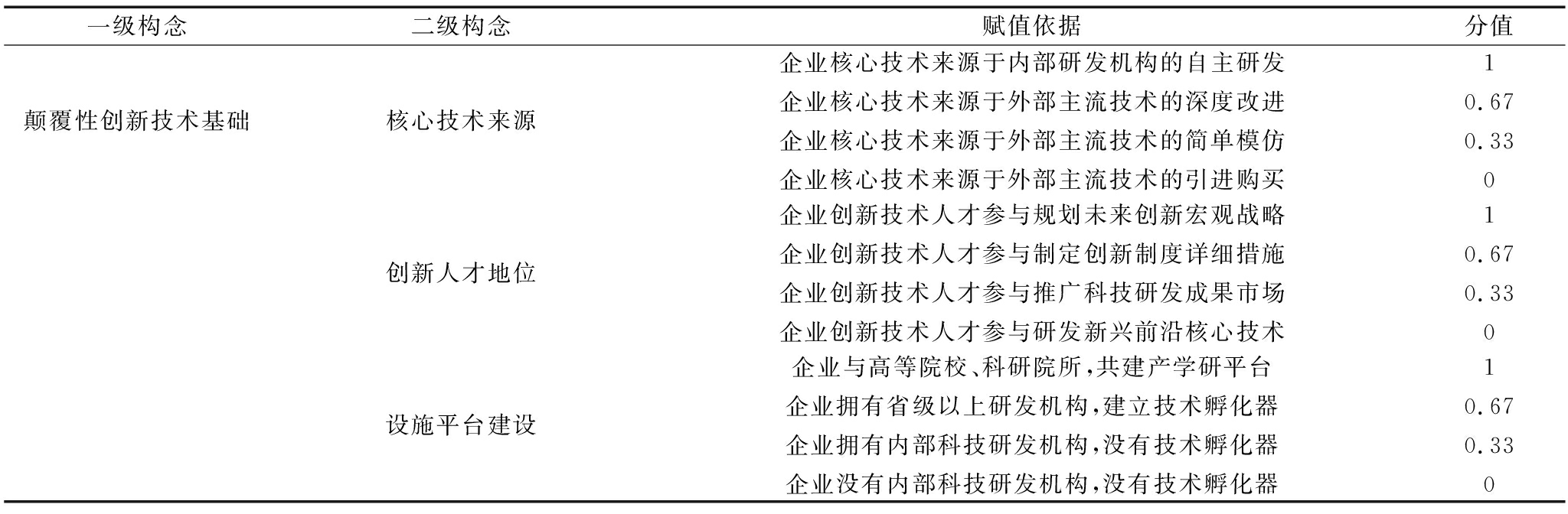

(1)技术基础。参考陈劲等[20]、韩兵等(2018)的研究成果,围绕技术—人才—设施,提出技术基础一级构念,具体包括核心技术来源、创新人才地位、设施平台建设,如表2所示。

表2 技术基础赋值标准

Tab.2 Assignment standards of technical foundation

一级构念二级构念赋值依据分值颠覆性创新技术基础核心技术来源企业核心技术来源于内部研发机构的自主研发企业核心技术来源于外部主流技术的深度改进企业核心技术来源于外部主流技术的简单模仿企业核心技术来源于外部主流技术的引进购买10.670.330创新人才地位企业创新技术人才参与规划未来创新宏观战略企业创新技术人才参与制定创新制度详细措施企业创新技术人才参与推广科技研发成果市场企业创新技术人才参与研发新兴前沿核心技术10.670.330设施平台建设企业与高等院校、科研院所,共建产学研平台企业拥有省级以上研发机构,建立技术孵化器企业拥有内部科技研发机构,没有技术孵化器企业没有内部科技研发机构,没有技术孵化器10.670.330

核心技术来源与企业创新模式、创新阶段密切相关,本文以企业自主研发作为标准,将核心技术来源划分为内部来源与外部来源。内部来源是指企业以自主研发为主,通过加大研发投入,实现核心技术研发;外部来源是指企业通过专利购买、技术许可等方式,引进其它企业研发的技术。

创新人才是企业颠覆性创新的技术基础,能否参与重大战略决策可以反映企业对创新人才的重视程度。企业通过提高创新人才地位,将创新人才的知识转化为实际生产力,进而提升自身竞争力,解决颠覆性创新过程中的实际问题,提供更为丰富的解决方法和方案,从而最大化地发挥人才的作用。

设施平台建设是企业技术研发的保障。一些关键技术对于设施具有较高的要求,甚至需要采用国外先进的仪器进行研发试验。与西方发达国家相比,我国投资建设了众多的重大科技基础设施。企业对设施平台建设的投入往往较大,通过加大技术设施设备建设力度,可为颠覆性技术研发提供基础保障。

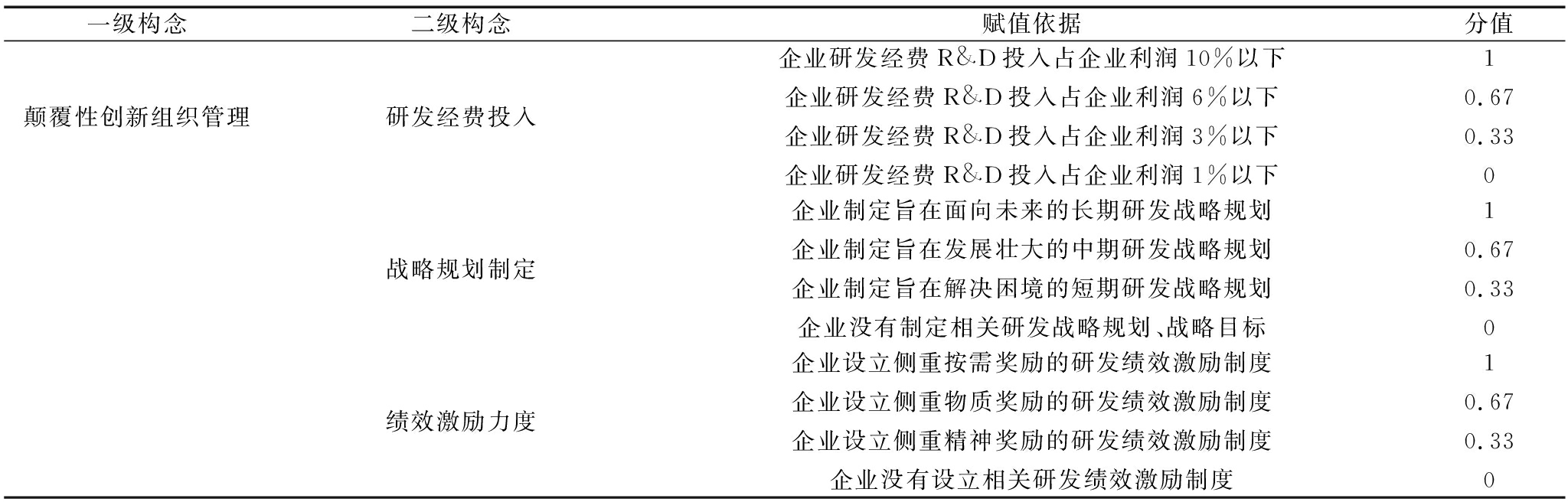

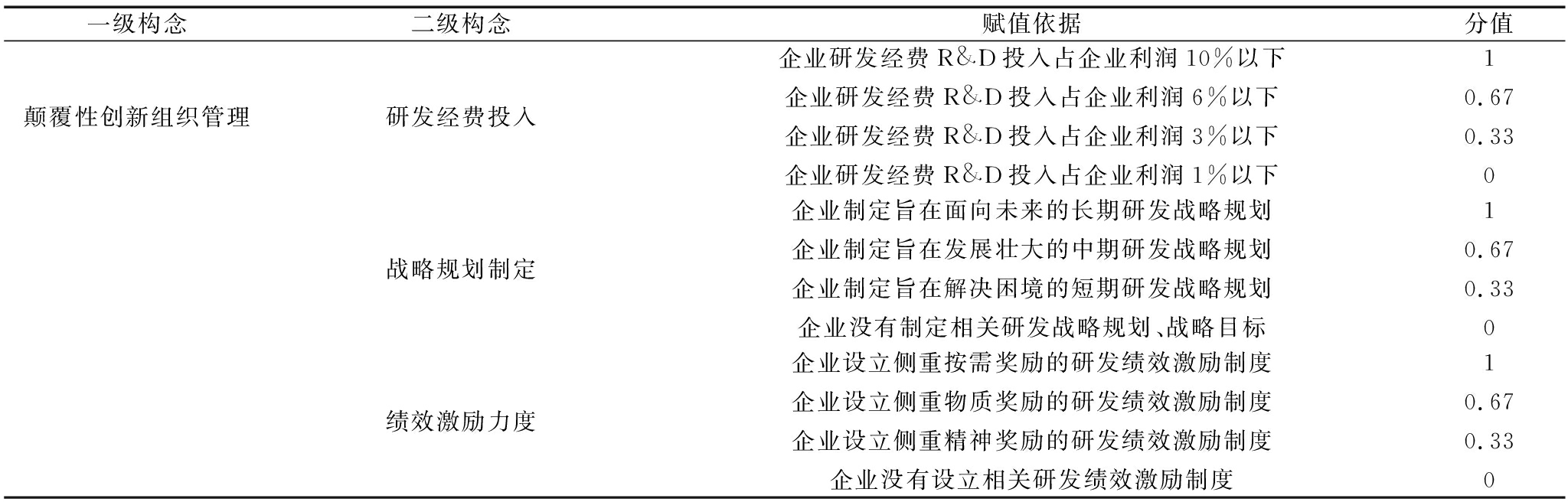

(2)组织管理。参考解维敏等(2016)、李永周等[21]的研究成果,围绕经费—战略—绩效,提出组织管理一级构念,具体包括研发经费投入、战略规划制定、绩效激励力度,如表3所示。

表3 组织管理赋值标准

Tab.3 Assignment standards of organization management

一级构念二级构念赋值依据分值颠覆性创新组织管理研发经费投入企业研发经费R&D投入占企业利润10%以下企业研发经费R&D投入占企业利润6%以下企业研发经费R&D投入占企业利润3%以下企业研发经费R&D投入占企业利润1%以下10.670.330战略规划制定企业制定旨在面向未来的长期研发战略规划企业制定旨在发展壮大的中期研发战略规划企业制定旨在解决困境的短期研发战略规划企业没有制定相关研发战略规划、战略目标10.670.330绩效激励力度企业设立侧重按需奖励的研发绩效激励制度企业设立侧重物质奖励的研发绩效激励制度企业设立侧重精神奖励的研发绩效激励制度企业没有设立相关研发绩效激励制度10.670.330

研发经费投入是指企业在研发过程中投入的直接经费和间接资金,即购买实验材料、科技人员劳务、设备维修升级等研究开发费用的总额。企业研发经费投入占总收入的比重越大,说明企业越重视科技创新研发。总体上,企业研发经费投入无论是对创新质量还是创新数量均具有重要贡献。

战略规划对企业科技创新研发具有指导作用,能够指明未来科技创新研发方向,是对企业今后一段时间内科技创新研发的总体规划。企业需要基于国际市场动态和行业发展趋势进行战略研判,制定合理的战略规划,发挥科技创新优势,增加研发资金投入并避免盲目扩张。制定战略规划能够将资源合理地应用于科技创新研发。

绩效激励是有效推动科研人员成果产出的途径,针对科研人员在技术研发、成果应用等方面取得的成绩,给予相应的奖励,从而提高科研人员的主动性和积极性。绩效激励方式较多,包括物质奖励和精神奖励,如资金补助、福利津贴、员工住房、荣誉称号等。

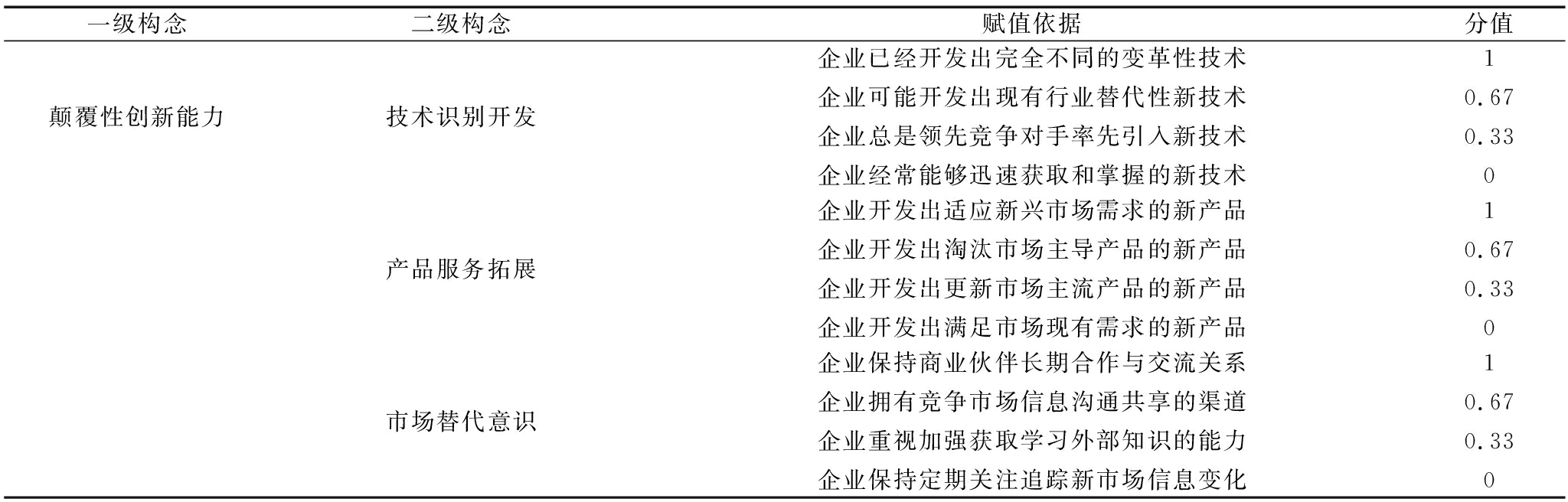

2.2.3 结果变量

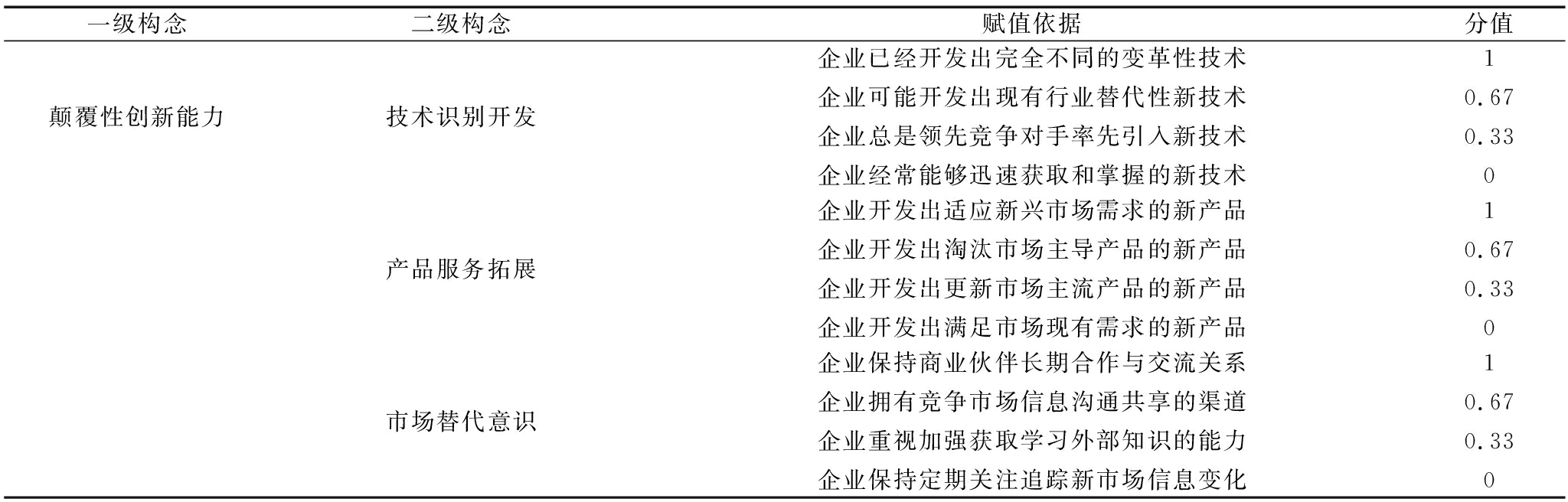

参考张庆普等[22]、陈思睿等[23]的研究成果,围绕技术—产品—市场,提出颠覆性创新能力一级构念,具体包括技术识别开发、产品服务拓展、市场替代意识,如表4所示。

表4 颠覆性创新能力赋值标准

Tab.4 Assignment standards of disruptive innovation capability

一级构念二级构念赋值依据分值颠覆性创新能力技术识别开发企业已经开发出完全不同的变革性技术企业可能开发出现有行业替代性新技术企业总是领先竞争对手率先引入新技术企业经常能够迅速获取和掌握的新技术10.670.330产品服务拓展企业开发出适应新兴市场需求的新产品企业开发出淘汰市场主导产品的新产品企业开发出更新市场主流产品的新产品企业开发出满足市场现有需求的新产品10.670.330市场替代意识企业保持商业伙伴长期合作与交流关系企业拥有竞争市场信息沟通共享的渠道企业重视加强获取学习外部知识的能力企业保持定期关注追踪新市场信息变化10.670.330

技术识别开发能够衡量企业对新技术获取与掌握的程度,以及上述新技术对于原技术的颠覆程度。企业掌握新技术后,就具备了实施颠覆性创新的技术基础。企业可以通过识别开发新技术,领先于同行业竞争对手,在技术领域取得竞争优势。

产品服务拓展是拉近技术、产品间鸿沟的手段。与旧产品相比,新产品服务范围明显扩大,因而需要对新产品服务拓展效果作进一步分析,从而更好地发挥新产品的功效。新产品对于市场需求、主流产品会产生一定的影响,企业能够借助新产品,实现产品服务拓展。

市场替代意识是企业获得外部信息并凭借上述信息准确发现颠覆性创新机会的重要影响因素。企业在与外部合作交流过程中,需要提高自身对信息的关注度,发现可能发生颠覆性创新的领域,从而提高对颠覆性创新的接受度。

2.3 样本选择与数据来源

2.3.1 样本选择

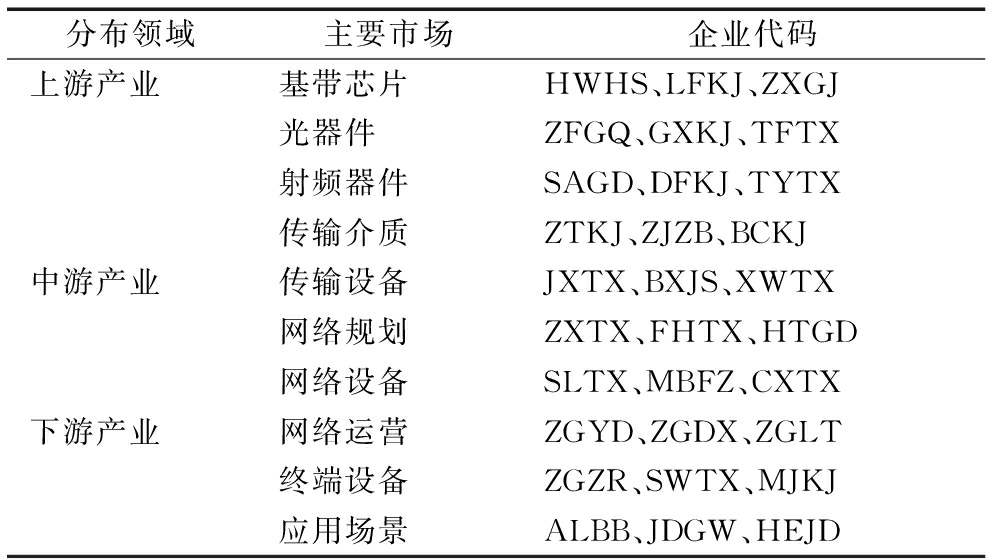

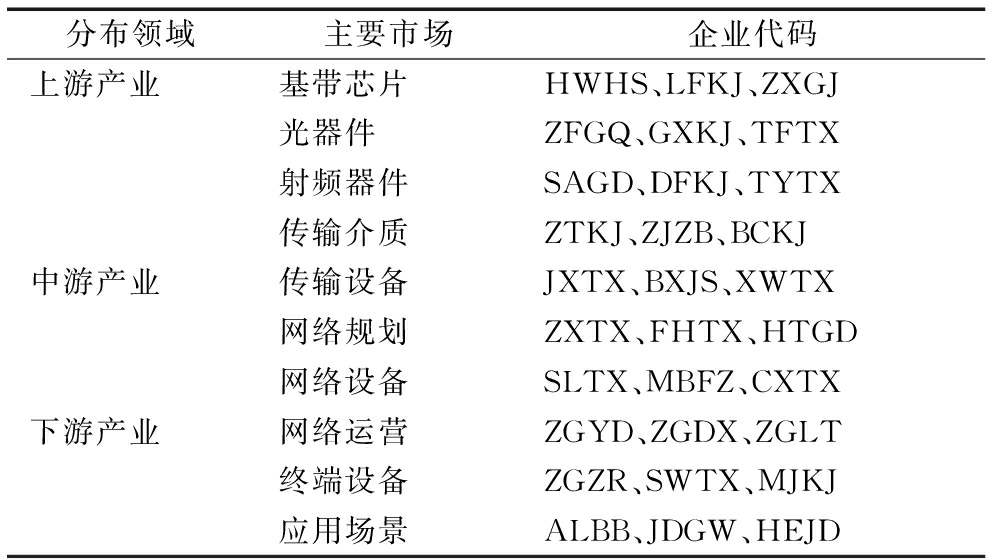

本文选取5G全产业链上30家代表企业作为研究对象,涉及产业上、中、下游企业,具体包括华为、中兴通讯、紫光科技等,样本企业情况如表5所示。

表5 样本企业分布领域与编码

Tab.5 Distribution areas and coding of sample enterprises

分布领域主要市场企业代码上游产业基带芯片HWHS、LFKJ、ZXGJ光器件ZFGQ、GXKJ、TFTX射频器件SAGD、DFKJ、TYTX传输介质ZTKJ、ZJZB、BCKJ中游产业传输设备JXTX、BXJS、XWTX网络规划ZXTX、FHTX、HTGD网络设备SLTX、MBFZ、CXTX下游产业网络运营ZGYD、ZGDX、ZGLT终端设备ZGZR、SWTX、MJKJ应用场景ALBB、JDGW、HEJD

采用模糊集定性比较分析方法,案例选择至关重要,本文选择上述5G全产业链代表企业的原因如下:一是全产业链企业包括上中下游企业,涉及产业链条两端,既包括大型科技企业,也包括中小企业,能够反映5G产业中各类企业发展情况;二是5G科技企业掌握着5G技术,拥有适应市场快速变化的组织形态,能够开展区别于价格竞争的商业活动,从而实现核心技术、组织形态和商业模式快速迭代。在数据收集时,由于获取渠道有限或部分社会企业组织对相关信息的披露不完整,本文对于难以获取或缺失数据予以剔除,严格遵循模糊集定性比较分析方法对案例数量的要求,经过筛选最终得到30个典型案例。

2.3.2 数据来源与处理

为了确保案例数据收集的准确性,本文采用多种数据收集与分析方法进行预处理,数据来源包括: ①2018—2021年团队分批次对30家企业进行实地调研得到的访谈数据;②企业公开信息、企业年度报告等;③国内外行业规划与智库研究报告,如《5G产业发展白皮书(2020)》《5G工业应用白皮书》《5G终端产业白皮书(2020)》《中国5G发展和经济社会影响白皮书(2020)》等。

3 实证分析

3.1 远程因素析取

借鉴Schneider[24]的研究成果,在使用两步模糊集定性比较分析方法前,进行远程因素析取,以全面识别构成远程因素的超集。因此,本文使用fsQCA3.0软件中的Subset函数,以一致率大于0.9、覆盖率大于0.6和RoN值大于0.5作为远程因素析取标准。如果存在通过一致率、覆盖率和RoN值检验的单一条件,则进行标识;如果不存在上述单一条件,则进一步反馈最小析取集。针对政府财政支持、地方经济发展、行业竞争压力3个远程因素进行析取,结果如表6所示。

表6 远程因素析取结果

Tab.6 Disjunction of the remote factors

远程因素一致率覆盖率RoN值政府财政支持*地方经济发展*行业竞争压力0.927 50.720 30.587 3政府财政支持*地方经济发展0.683 30.322 50.259 8政府财政支持*行业竞争压力0.679 40.346 80.397 2地方经济发展*行业竞争压力0.606 20.498 20.362 1政府财政支持0.355 40.442 90.438 4地方经济发展0.587 20.372 90.262 4行业竞争压力0.653 70.344 10.365 1

如表6所示,“政府财政支持*地方经济发展*行业竞争压力”构成远程因素超集。如果从析取式中剔除行业竞争压力、地方经济发展、政府财政支持中任一远程因素,则对应的一致率、覆盖率和RoN值明显下降。同时,单个远程因素均不能通过一致率、覆盖率和RoN值检验。Haesebrouck[25]认为,如果从析取式中剔除某一条件导致析取式的一致性、覆盖率大幅下降,则可以假设该条件具有因果相关性。因此,政府财政支持、地方经济发展和行业竞争压力存在因果关系,共同构成远程因素的超集。

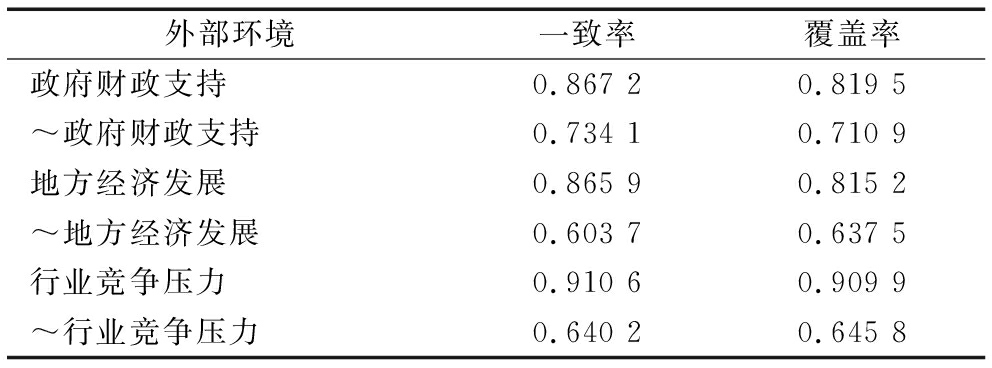

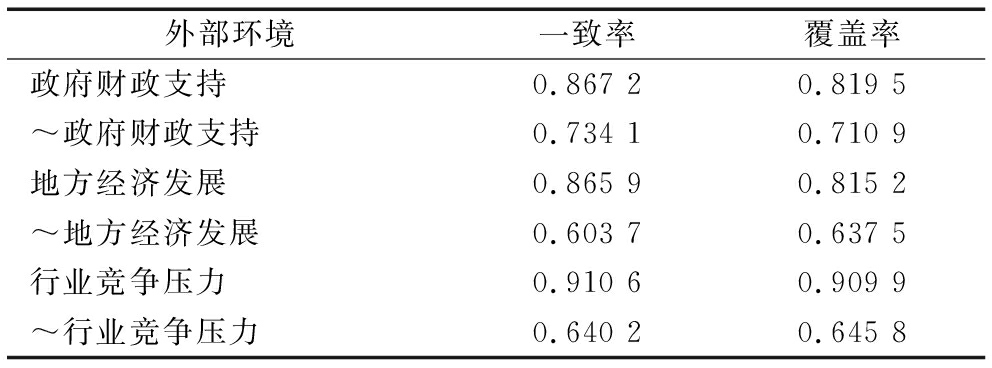

3.2 远程因素必要性分析

本文在进行远程因素必要性分析时,主要遵循两个标准:一是一致率大于0.9;二是RoN值大于0.5。运用fsQCA3.0软件,以颠覆性创新能力为结果变量对各远程因素进行一致性检验,结果如表7所示。

表7 远程因素必要性分析结果

Tab.7 Necessity analysis of the remote factors

外部环境一致率覆盖率政府财政支持0.867 20.819 5~政府财政支持0.734 10.710 9地方经济发展0.865 90.815 2~地方经济发展0.603 70.637 5行业竞争压力0.910 60.909 9~行业竞争压力0.640 20.645 8

由表7可知,外部环境中的行业竞争压力一致性水平高于0.9,构成企业颠覆性创新的必要条件,意味着行业竞争压力是能够解释并影响企业颠覆性创新的远程因素。同时,外部环境中的政府财政支持、地方经济发展的一致性水平低于0.9,说明上述两个因素对企业颠覆性创新的影响较小。

行业竞争空前激烈,每个企业都希望拥有竞争优势,进而不断增加研发投入。面对行业竞争,企业可能会采取两种竞争行为:一是强硬的侵略性竞争行为,即跟风增加研发投入;二是顺从式竞争行为,即没有跟风增加研发投入。基于技术推动视角,5G技术作为颠覆性创新技术,赋能5G科技企业通过改变企业竞争遵循的技术衡量标准替代已有技术,进而对市场竞争格局乃至整个行业竞争范式产生破坏性影响。面对激烈的行业竞争,5G科技企业倾向于采取强硬的侵略性竞争行为,主动加强供应链间合作,更快、更准确地将客户隐性需求转化为创新成果。由此,5G行业跟风研发的竞争互动程度较高,一定程度上体现为在技术创新方面的“你追我赶”。

3.3 远程、近似因素组态充分性分析

虽然行业竞争压力是5G科技企业颠覆性创新能力的远程因素,但从系统论视角看,企业颠覆性创新能力不是由单个因素决定的,而是各种远程、近似因素相互作用的结果。因此,需要进一步探究以行业竞争压力为远程因素的复杂组态,分析远程、近似因素的相互作用和不同组合形式。

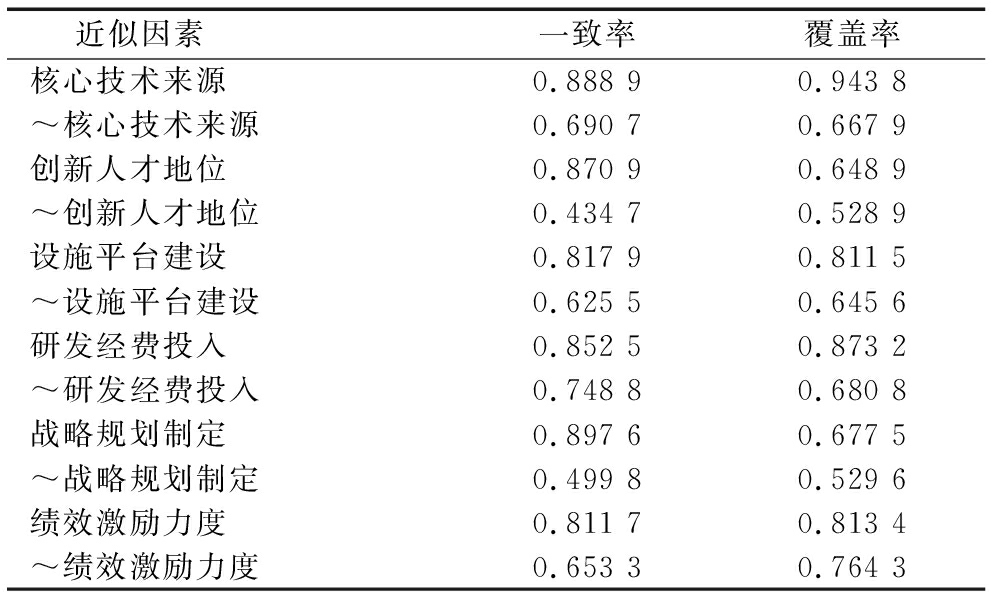

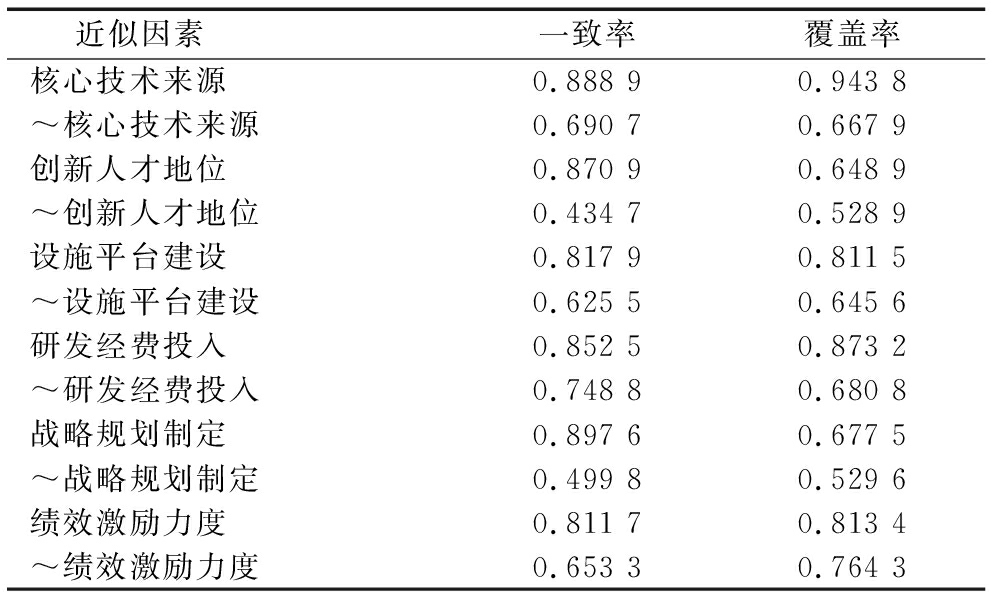

3.3.1 近似因素必要性分析

对于单个近似因素是否为导致结果变量发生的必要条件进行分析,运用fsQCA3.0软件,以颠覆性创新能力为结果变量对各近似因素进行一致性检验,结果如表8所示。

表8 近似因素必要性分析结果

Tab.8 Necessity analysis of the approximate factors

近似因素一致率覆盖率核心技术来源0.888 90.943 8~核心技术来源0.690 70.667 9创新人才地位0.870 90.648 9~创新人才地位0.434 70.528 9设施平台建设0.817 90.811 5~设施平台建设0.625 50.645 6研发经费投入0.852 50.873 2~研发经费投入0.748 80.680 8战略规划制定0.897 60.677 5~战略规划制定0.499 80.529 6绩效激励力度0.811 70.813 4~绩效激励力度0.653 30.764 3

由表8可知,近似因素的一致性水平均低于0.9,因而不构成企业颠覆性创新的必要条件。然而,多项近似因素形成的复杂组态能够影响企业颠覆性创新能力,企业颠覆性创新能力是远程因素组态、近似因素组态相互作用的结果。因此,有必要对上文中的远程因素与各近似因素进行多组态分析。

3.3.2 远程、近似因素组态分析

本研究使用fsQCA3.0软件进行条件组态分析,剔除达不到分析条件的案例数据,将一致性阈值设定为0.75,将案例频数阈值设定为1,得出复杂解、简约解和中间解3类解。一般来说,复杂解会因为出现过多的构型而存在重复性解释,简单解会因为过于简化必要条件而与事实不符,中间解能够以相对简化的方式解释结果变量,因而通常以中间解为基础,结合简约解形成组态路径。表9中,实心圆表示该条件存在,带叉空心圆表示该条件不存在,空白表示该条件影响不显著,大圆表示核心条件,小圆表示边缘条件。

表9 远程、近似因素组态分析情况

Tab.9 Configuration analysis of the remote factors and approximate factors

远程因素近似因素企业颠覆性创新路径组态123行业竞争压力核心技术来源●●创新人才地位●设施平台建设●●研发经费投入●●战略规划制定●绩效激励力度●一致性0.986 40.911 50.973 2原始覆盖率0.858 10.517 90.652 5唯一覆盖率0.014 70.028 90.030 9结果覆盖率0.867 2结果一致性0.965 3

由表9看出,5G科技企业颠覆性创新能力提升有3种组合路径,上述3种路径均由不同的条件构成。上述3种路径的切题性和重要性体现在原覆盖率与净覆盖率两项指标上,总体一致性为0.965 3,总体覆盖度为0.867 2,组态一致性范围为0.911 5~0.986 4,覆盖度范围为0.014 7~0.030 9,皆符合定性比较分析标准。由此说明,上述3种组态集合处于可接受范围内。在行业竞争激励环境中,上述3种路径具体如下:(路径1)行业竞争压力*自主核心技术*高效的设施平台*充足的研发经费;(路径2)行业竞争压力*重视创新人才*科学的战略规划*合理的绩效激励;(路径3)行业竞争压力*高效的设施平台*充足的研发经费*科学的战略规划。可见,5G科技企业通过上述3种演进路径提升自身颠覆性创新能力。

3.4 5G科技企业颠覆性创新的3种演进路径

3.4.1 依托核心技术—设施平台—研发投入的科技自主创新驱动型路径

行业竞争压力*自主核心技术*重大设施平台*充足的研发经费,上述组态路径表明,在行业竞争激烈的环境下,如果企业拥有自主核心技术、重大设施平台和充足的研发经费,就能够提高自主创新能力,进而有效识别颠覆性创新。在这一路径中,核心技术、设施平台为核心条件,研发经费发挥边缘作用。从技术发展历程看,首先,企业通过现有技术创新实现技术升级,从而占据非主流市场;其次,借助重大设施平台,企业实现核心技术突破,能够提供新的技术应用体验,从而进入主流技术市场;最后,企业对核心技术不断进行优化升级,引导主流市场需求变化,实现对原有主流技术的颠覆。在核心技术颠覆现有技术的整个过程中,企业得益于充足的研发经费,自主研发成本和风险降低,因而将研发经费用于核心技术攻关和设施平台建设,为提高颠覆性创新能力提供经费和设施条件。

3.4.2 依托设施平台—创新人才—绩效激励的市场开放创新导向型路径

行业竞争压力*重大设施平台*重视创新人才*合理的绩效激励,上述组态路径表明,在行业竞争激烈的环境下,如果企业依托重大设施平台,重视创新人才和绩效激励,就能够突破传统组织架构,从而有效实现颠覆性创新。在这一路径中,设施平台、创新人才为核心条件,绩效激励发挥边缘作用。从市场演进过程看,首先,受现有主流市场的影响,企业凭借自身资源和优势,通过重大设施平台实现客户需求与创新研发无缝衔接,从而推动市场结构变化;其次,随着市场结构变化,企业必须及时对自身组织结构进行调整,提升创新人才在企业组织中的地位;最后,企业凭借新的产品和服务,完成对原有主流市场的颠覆。在新兴市场颠覆主流市场的整个过程中,企业通过绩效激励提高创新人才的积极性,促使创新人才参与制定企业重大发展决策,从而提高企业市场适应能力。

3.4.3 依托研发投入—核心技术—战略规划的机制协同创新渐进型路径

行业竞争压力*充足的研发经费*自主核心技术*科学的战略规划,上述组态路径表明,在行业竞争激烈的环境下,如果企业拥有充足的研发经费、自主核心技术和科学的战略规划,就能够提高创新成果产出效率,从而有效实现颠覆性创新。在上述路径中,充足的研发经费、核心技术为核心条件,科学战略规划发挥边缘作用。从产品扩散流程看,首先,政府提供充足的研发经费,加强“官产学研”协同创新,发挥“官产学研”在研发团队、技术基础等方面的优势,迅速提高企业竞争力;其次,企业掌握核心技术以满足顾客潜在需求和产品需求,提高产品性价比;最后,通过赋予产品新的功能属性,促使新产品在主流市场扩散,实现对原有主流产品的颠覆。在新产品颠覆主流产品的整个过程中,企业战略规划发挥重要作用,通过制定科学的战略规划,引导企业及时调整产品性能和属性,进而提高产品竞争力,为颠覆性创新提供制度基础和重要途径。

3.5 不同演进路径比较分析

比较路径1和路径2发现,核心技术和设施平台能够促进企业创新要素合理利用及有效流动。首先,企业通过现有技术创新实现技术升级;其次,企业通过进一步掌握核心技术满足客户对新产品的需求,从而占据非主流市场。因此,在核心技术研发过程中,需要协调各类创新要素,在激烈的行业竞争下,核心技术是企业创新要素相互作用的结果。在前期研发过程中,企业能够为设施平台运行提供支持;在后期转化过程中,设施平台能够为企业提供必要的市场信息,并提供研发成果转化和推广渠道。因此,对于企业而言,无论是前期创新研发过程还是后期创新转化过程,设施平台对企业各类创新要素流动均具有重要影响。企业通过掌握核心技术并借助设施平台,能够促进创新要素合理利用和有效流动。

比较路径2和路径3发现,创新人才和绩效激励有助于创新效率提升。随着市场结构变化,企业通过调整自身组织结构,提升创新人才在企业组织中的地位,使更多创新人才参与、制定企业创新相关决策。因此,重视创新人才有助于解决企业创新过程中的实际问题,从而提升创新效率。绩效激励能够明显提升创新人才的积极性,发挥创新人才的主观能动性,满足企业创新人才需求。因此,企业需要重视创新人才,并通过绩效激励促进创新效率提升。

比较路径1和路径3发现,研发投入与战略规划能够改善创新发展的基础条件和整体环境。在充足的研发经费支持下,一方面,企业能够降低自主研发成本和风险,为创新活动提供经费基础和设施条件;另一方面,凭借研发团队、技术基础等方面的优势,企业能够迅速提高自身竞争力。因此,研发投入是各类创新活动顺利开展的基础条件。战略规划能够引导企业及时调整产品性能和属性,营造良好的创新氛围。因此,对于企业而言,通过制定战略规划能够更好地将资源投入到创新研发活动中。通过加大研发投入、制定科学的战略规划,企业能够改善创新发展的基础条件和整体环境。

表9显示,路径1、2、3的覆盖度分别为0.858 1、0.5179和0.652 5。由此可知,路径1能够有效促进5G科技企业创新,大部分5G科技企业可以通过路径1提升自身颠覆性创新能力。同时,在激烈的行业竞争下,路径1作为旨在提升企业自主创新能力的驱动型路径,能够有效降低企业对行业环境的依赖,以及行业竞争可能带来的风险和成本。

4 结论与启示

4.1 结论

本文基于30家国内5G科技企业,从整体视角出发构建TOE理论框架,运用两步模糊集定性比较分析方法(Two-step fsQCA),深入探讨5G科技企业颠覆性创新演进路径,得出以下主要结论:

(1)行业竞争压力是5G科技企业颠覆性创新的远程因素,政府财政支持、地方经济发展未能对5G科技企业颠覆性创新提供支撑。5G技术赋能5G科技企业通过改变竞争所遵循的技术衡量标准替代已有技术,对市场竞争格局乃至整个行业竞争范式产生破坏性影响。面对激烈的行业竞争,5G科技企业倾向于采取强硬的侵略性竞争行为,跟风研发的竞争互动较为频繁,在技术创新方面“你追我赶”。

(2)5G科技企业颠覆性创新能力提升有三大路径。在科技自主创新驱动型路径中,组态集合如下:行业竞争压力*自主核心技术*重大设施平台*充足的研发经费,以核心技术、设施平台为核心条件,研发经费发挥边缘作用。在市场开放创新导向型路径中,组态集合如下:行业竞争压力*重大设施平台*重视创新人才*合理的绩效激励,以设施平台、创新人才为核心条件,绩效激励发挥边缘作用。在机制协同创新渐进型路径中,组态集合为行业竞争压力*充足的研发经费*自主核心技术*科学的战略规划,以研发经费、核心技术为核心条件,战略规划发挥边缘作用。

(3)比较三大演进路径发现,核心技术与设施平台能够促进企业创新要素合理利用和有效流动;创新人才和绩效激励有助于创新效率提升;研发投入和战略规划有助于改善创新发展的基础条件和整体环境。大部分5G科技企业通过核心技术—设施平台—研发投入的科技自主创新驱动型路径提高自身颠覆性创新能力,该路径适应中国市场发展变化,能够满足企业颠覆性创新能力培育需求。

4.2 启示

当前,我国5G产业处于高速发展阶段,相关产业深度融合有序推进,颠覆性创新可作为5G科技企业提高自主创新能力的核心驱动力。本文研究结论可为5G科技企业在日益激烈的行业竞争中加快颠覆性创新提供一定的启示。

4.2.1 合理利用驱动环境,重视组态协调应用

在5G科技企业颠覆性创新过程中,新产品和服务是内外驱动环境相互作用的结果。外部驱动环境主要包括政府政策、技术条件、市场竞争等;内部驱动环境主要包括战略规划、经营收益、价值文化等。合理利用内外驱动环境,能够进一步整合创新资源,促进颠覆性技术、产品研发和生产。

组态协调应用能够为5G科技企业加快颠覆性创新提供新的思路。5G科技企业在颠覆性创新过程中,应关注技术、组织和环境等条件因素的组合效应。5G科技企业虽在产业规模方面存在差异,但可以在准确评估自身技术潜力、组织优势及网络水平的基础上,探索符合自身发展情况的颠覆性创新路径。

4.2.2 迎合市场需求,建立完善协作机制

5G科技企业应聚焦新兴市场,分析主流企业市场行为与主流用户需求。在重视市场调研并细分已有市场的基础上,分析主流市场在位企业产品与服务特点,迎合新兴市场需求,构建新的市场标准、规则。

企业应建立和完善协作创新机制,提高创新资源配置能力。5G科技企业通过科技孵化器、创业基地等创业集群建设,能够进一步整合创业资源,构建有效协调、联动统一的创新协作机制,促使科技人员与创业环境要素深度融合。5G科技企业可以结合市场信息反馈,探寻下一轮颠覆式创新方向和目标。

4.2.3 兼顾整合条件因素,发挥要素协同效应

技术、组织、环境等条件因素与组合效应的存在揭示了颠覆性创新的长期性和复杂性。对于5G科技企业而言,由于自身发展特征与创新环境不同,其创新阻碍也会有所差异。因此,要兼顾整合条件因素,一方面,确保创新资源持续供给,加快技术研发成果落地;另一方面,通过跨领域合作提升企业机会识别和风险应对能力,重构企业竞争优势。

发挥不同要素的作用,形成要素协同效应。5G科技企业需要对不同要素进行有效整合,考虑到各要素间的替代性和互补性,需强化要素协同效应。通过构建符合科技创新规律的服务保障体系,引导企业参与融资,从而促进重大科技成果转化与推广应用。

4.3 理论贡献

4.3.1 颠覆性创新能力的TOE组态效应理论模型构建

现有研究主要从单一层面构建颠覆性创新分析框架,鲜有基于组态视角讨论颠覆性创新能力的影响因素。本文提出TOE理论框架,以此分析5G科技企业颠覆性创新演进路径,对于多重演化条件问题研究而言,更具有典型性与针对性。

4.3.2 中国情景下的企业颠覆性创新能力研究

面向“十四五”规划和2035年远景目标,本文以30家中国5G科技企业案例资料为基础,结合政府财政、地方经济和行业竞争的情境变量及其对颠覆性创新的使能效应,探究中国科技企业颠覆性创新绩效提升路径,拓展了中国情境下科技企业创新特色理论与实践研究。

4.3.3 两步模糊集定性比较分析方法的运用

本文采取两步模糊集定性比较分析方法将变量分为远程因素和近似因素,识别特定环境变化过程中被识别为重要变量子集的相对贡献,通过构建和测试更具洞察力与说服力的因果陈述,缓解传统QCA方法中存在的问题。两步模糊集定性比较分析方法更符合中国情境管理实践,对我国企业创新绩效研究具有重要价值。

4.4 不足与展望

由于时空限制,本文相关案例资料数据不够充分,未来可以考虑更多国内外5G科技企业案例。由于两步模糊集定性比较分析方法对条件数量的限制,本文将外部环境划分为政府财政支持、地方经济发展和行业竞争压力,未来可将其细分为创新氛围、观念文化等维度,从而提升结论的理论和实践价值。本文主要探讨现阶段5G科技企业颠覆性创新的影响因素与作用路径,尚未考虑颠覆性创新动态变化和区域异质特征。未来可以基于动态演进、区域差异等研究视角,分析不同时期条件变量组合对不同地区企业颠覆性创新演化的影响,进一步打开企业颠覆性创新演化的“黑箱”。

参考文献:

[1] REINHARDT R, GURTNER S. Differences between early adopters of disruptive and sustaining innovations[J]. Journal of Business Research, 2015, 68(1): 137-145.

[2] ANSARI S, GARUD R, KUMARASWAMY A. The disruptor's dilemma: TiVo and the U.S. television ecosystem[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37: 1829-1853.

[3] DANIEL A, STEPHEN L J. Assessing Airbnb as a disruptive innovation relative to hotels: substitution and comparative performance expectations[J]. International Journal of Hospitality Management, 2017(64): 1-10.

[4] 刘沐洋,郁培丽,杨淼.颠覆性创新合法性动态演化研究——“滴滴出行”案例[J].科研管理,2022,43(8):21-31.

[5] 尚甜甜,缪小明,刘瀚龙,等.资源约束下颠覆性创新过程机制研究[J].中国科技论坛,2021,37(1):35-43,54.

[6] 郁培丽,石俊国,姜坤,等.考虑消费者需求特征的颠覆性创新与产业演化[J].系统工程学报,2021,36(2):256-263.

[7] 余维臻,陈立峰,刘锋.后发情境下创业企业如何成为“独角兽”——颠覆性创新视角的探索性案例研究[J].科学学研究,2021,39(7):1267-1276.

[8] 李树明,邓晰隆.成熟企业颠覆性创新要求与领导能力的匹配[J].企业经济,2021,40(10):41-49.

[9] 王海军,张文耕,戴晓峰,等.组织学习对企业颠覆性创新的影响——基于海尔不用洗衣粉洗衣机的案例研究[J].科学与管理,2021,41(6):1-11.

[10] 欧春尧,刘贻新,戴海闻,等.人工智能企业颠覆性创新的影响因素及其作用路径研究[J].软科学,2021,35(4):55-60,111.

[11] 李纲,余辉,梁镇涛,等.技术交易中供需匹配影响因素研究——基于TOE框架的组态分析[J].情报理论与实践,2022,45(2):85-93,120.

[12] 王康,陈悦.技术融合视角下基于专利的颠覆性技术识别研究[J/OL].情报杂志:1-9[2022-04-13].http://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1167.G3.20220325.1034.046.html.

[13] 王刚,侯广辉,廖桂铭.不确定性条件下的“创新漏斗”:颠覆性技术的识别方法与多阶段筛选路径研究[J].管理评论,2022,41(4):29-36,134.

[14] 肖艳玲,朱恬,生艳梅,等.颠覆性技术创新及其政策支持[J].科学管理研究,2020,38(4):16-21.

[15] 尹西明,陈劲,海本禄.新竞争环境下企业如何加快颠覆性技术突破——基于整合式创新的理论视角[J].天津社会科学,2019,39(5):112-118.

[16] 李奉书,徐莹婕,杜鹏程,等.数字经济时代下联盟管理能力对企业颠覆性技术创新的影响——知识流动的中介作用与知识重构能力的调节作用[J].科技进步与对策,2022,39(4):80-90.

[17] KLIR G J, YUAN B. Fuzzy set and fuzzy logic: theory and applications[M].Upper Saddle River:Prentice Hall, 1995.

[18] SCHNEIDER C Q, WAGEMANN C. Set-theoretic methods for the social sciences: a guide to qualitative comparative analysis[M].Cambridge:Cambridge University Press, 2012.

[19] 周海涛,张振刚.政府科技经费对企业创新决策行为的引导效应研究——基于广东高新技术企业微观面板数据[J].中国软科学,2016,31(6):110-120.

[20] 陈劲,赵闯,贾筱,等.重构企业技术创新能力评价体系:从知识管理到价值创造[J].技术经济,2017,36(9):1-8,30.

[21] 李永周,高楠鑫,易倩,等.创新网络嵌入与高技术企业研发人员创新绩效关系研究[J].管理科学,2018,31(2):3-19.

[22] 张庆普,周洋,王晨筱,等.跨界整合式颠覆性创新内在机理与机会识别研究[J].研究与发展管理,2018,30(6):93-105.

[23] 陈思睿,杨桂菊,王彤.后发企业的颠覆性创新机理模型——基于小米公司的探索性案例研究[J].管理案例研究与评论,2019,12(4):365-382.

[24] SCHNEIDER C Q. Two-step QCA revisited: the necessity of context conditions[J].Quality &Quantity, 2019, 53: 1109-1126.

[25] HAESEBROUCK, T. An alternative update of the two-step QCA procedure[J].Quality &Quantity, 2019(3): 1109-1126.

(责任编辑:张 悦)