0 引言

以数据资源作为生产要素的数字经济正成为我国经济发展动力变革的重要推动力,合理引导数字产业发展是实现中国式现代化的重要保障。2015年以来,国家层面十分重视数字经济对经济社会发展效率变革的支撑作用,出台了一系列政策文件支持和引导数字经济发展:2016年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》;2017年,习近平总书记在中共十九大报告中提出建设数字中国;2019年,国务院办公厅发布《国家数字经济创新发展试验区实施方案》;2021年,“十四五”规划将加快数字化发展专门成篇。可见,发展数字经济已成为新时期国家战略布局中的重要一环。数字产业作为当前及未来一段时期对经济社会发展起关键引领作用的新兴产业,探究其空间分布规律具有较强的理论与现实意义。

我国数字经济整体规模不断扩大,对经济发展的支撑作用持续增强,逐渐成为区域经济高质量发展的新引擎,但由于经济的空间异质性,区域间数字经济发展出现明显的两极分化态势,数字产业呈现出空间集聚特征[1-4]。现有文献主要从要素禀赋、区域通达性、集聚外部性以及市场规模与潜力等视角探究这一现象的成因。基于要素禀赋视角的研究发现,数字经济倾向于在城市基础设施与公共服务保障较为完善的区域集聚[5];相较于劳动力等传统生产要素,人力资本等高端要素对数字经济集聚具有更显著的正向影响[6-7]。在区域通达性视角下,学者们将区域通达性分为交通可达性和“流空间”可达性两个方面,并且发现地铁等交通基础设施完善程度,高铁、飞机等中远程交通可达性以及本地数字经济在全国数字经济网络中的位置均能促进数字产业在不同空间尺度上集聚[8-11]。

现有文献一般从集聚推动和需求拉动两个角度探究数字产业空间分布格局变动。在集聚推动视角下,一方面,邻近城市数字经济高水平发展产生的空间外溢会驱动本地数字产业集聚程度提升[12-13];另一方面,本地数字产业集聚程度提升带动数字基础设施的完善与更新[14-15],适宜的发展环境成为吸引数字产业空间布局的重要保障[16-17]。在需求拉动视角下,本地制造业升级对数字经济赋能具有强烈需求,数字经济通过数据这一关键生产要素为制造业部门提供科学有力的生产经营决策依据。此时,数字产业作为一种关键要素的供给部门,需求旺盛将使数字经济获得良好的发展环境[18-20]。因此,拥有大量制造业数字化转型需求的区域理论上应是数字产业布局的优先考虑区域。

上述文献从不同角度阐述了影响数字产业空间选址的重要因素,为本研究提供了重要理论基础。本文认为科技创新是数字经济发展的根本保障,区域间创新互动、区域内科技资本投入与科技成果储量决定区域创新水平,进而成为影响数字产业布局的重要因素,由此提出数字产业集聚过程中的创新关联水平决定论、创新投入产出决定论等理论猜想。

1 理论基础与研究假设

数字产业作为数据爆炸和技术进步的产物,其发展核心在于获得坚实的技术支撑[21-23]。一方面,市场对于数字产品的需求通常具有较强的时效性[24],加之数字产品具有可复制特性,这就意味着新的数字产品推出市场后会很快被竞争对手模仿[25-26],数字企业需要不断迭代从数据采集清洗一直到产出的结构化数字产品过程中的数字技术,以保持自身竞争力。另一方面,数字经济发展的活力在于不断拓展数字产品应用场景[27-28],这意味着跨界是常态,而进入新领域后,之前的技术不一定能适应新的场景需求。同时,新的数字产品需求产生后,新的竞争能力和生产能力叠加会对数字企业的技术快速迭代能力提出更高要求[29]。

数字产业是一种典型的技术密集型产业,需要专利、人力资本等作为关键投入要素,在数字产业空间布局过程中不可避免地需要考虑技术及科技资源的可获得性。专利的产生和技术的推广应用是一项复杂的系统工程,创新成果的诞生需要各类创新主体高频度互动(张娜,孙超,2022),互动过程中会产生关于整个创新活动的大量信息流,这些信息流构成支撑数字产业发展的专利等创新成果诞生的基础。随着知识与技术复杂度的提升,地理空间邻近性和本地化学习促使知识交换和新知识产生的作用逐渐减弱,依靠本地技术创新网络中创新主体互动获得创新成果的边际成本不断上升(陈暮紫等,2019),通过与其它区域建立科技联系,将更丰富的创新主体引入本地创新成果的形成过程,创造技术红利[30]。跨区域创新主体互动形成规模更大、类型更丰富的信息流,而且跨区域互动频率越高,越有利于本地创新活动的发生,从而提供更多支撑数字产业发展的创新成果。由此,本文提出如下假设:

H1:数字产业空间集聚可能受到区域间科技联系的影响,与其它区域建立的科技联系越多,就越能够吸引数字产业集聚。

数字产品的生产经营模式和应用场景拓展决定了数字企业需要不断进行技术迭代,以保持技术优势。除专利、人力资本等要素外,资金也是研发环节的关键投入要素,而且资金投入是专利、人力资本等要素投入的前提。数字企业需要投入更多资金维持技术快速迭代的需求,但是任何技术研发或创新活动都存在失败风险,过高的资金占用成本是制约数字企业作出技术迭代决策的现实因素。作为新兴行业,数字产业的高技术特征较为符合各地区推出的科技支持项目要求,因而利用各地区研发支持政策缓解自身资金压力是数字企业的现实选择。财政科技支出具备特有的科技属性以及专业性、靶向性和政策性特征[31],通过直接的财政资金支持方式给予数字企业专项研发补助,能在一定程度上缓解其研发风险[32]。在获得政府资金支持后,数字企业可以腾出更多资金用于应用场景的拓展和数字新产品的研发,进一步提高自身发展活力与市场竞争力。由此,本文提出如下假设:

H2:数字产业空间集聚可能受到区域科技资本投入的影响,财政科技支出强度越高,越能吸引数字产业集聚。

以上理论假设从过程控制视角阐述了区域间科技联系和区域内科技资本投入通过影响数字经济发展所需的专利技术改变数字产业空间布局的理论逻辑。下文将从结果控制视角分析区域内拥有丰富的科技创新成果后,如何作用于数字产业布局调整。

技术扩散是技术发展的核心逻辑,专利作为技术创新成果的重要表现形式,其内容包含解决领域具体实际问题的创新技术[33],是创新主体技术转化活动中核心信息流的载体,也是公开的信息和知识来源。随着区域技术创新步伐的加快,除需要与其它区域创新主体开展创新互动外,创新主体还会选择将已有科技成果推广扩散到其它领域,扩大技术影响力,最大限度发挥技术创新的价值,专利引用则是最直接的技术扩散方式[34-35]。初始专利被后续出现的专利不断引用,技术知识扩散范围不断扩大,需求方的知识搜寻成本在技术知识扩散过程中不断降低,新知识产生并重新凝结为科技成果的可能性不断提高。创新主体通过对专利的前向和后向引用分析,厘清知识吸收扩散与技术创新的关系,并通过制定不同创新战略对区域创新水平产生影响。显然,区域内专利等科技成果储量越丰富,蕴含知识扩散与技术创新的作用关系就越多,越能够激发区域创新活力。由此,本文提出如下假设:

H3:数字产业空间集聚可能受到区域科技成果储量的影响,科技成果储量越大,越能吸引数字产业集聚。

2 实证设计、变量与数据说明

2.1 模型设定

为提高估计效率和有效性,本文设定基准回归模型如下:

lndigit=β0+β1lnoutit+β2lnscexit+β3lnpatit+β4lnsurecpit+β5emploit+β6pergdpit+β7diveit+β8thirdit+β9persalit+εit

(1)

其中,digit表示城市i在t年的数字产业集聚程度,outit表示城市i在t年的对外创新互动水平,scexit表示城市i在t年的政府科技资本投入,patit表示城市i在t年的科技成果储量,surecpit表示城市i在t年政府对其它领域的资金投入,emploit表示城市i在t年的就业人员数,pergdpit表示城市i在t年的经济发展水平,diveit表示城市i在t年的数字经济多样化程度,thirdit表示城市i在t年的产业结构,persalit表示城市i在t年的数字产品消费能力,εit为随机误差项。

2.2 变量选取

2.2.1 被解释变量

依据《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,考虑数据可得性,本文数字产业最终包含专业设计服务、互联网其它信息服务、互联网安全服务、互联网广告服务、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、其它广告服务、其它软件开发、基础软件开发、应用软件开发、支撑软件开发、文艺创作与表演、物联网技术服务、互联网零售、其它互联网服务、互联网接入及相关服务、信息处理和存储支持服务、其它电信服务、固定电信服务、有线广播电视传输服务、移动电信服务、运行维护服务、金融信息服务、集成电路设计、非金融机构支付服务、地理遥感信息服务、互联网公共服务平台、其它卫星传输服务、互联网生产服务平台、其它数字内容服务、互联网搜索服务、互联网数据服务、无线广播电视传输服务、家用电子产品修理、音像制品出版、其它互联网平台、新闻业、互联网游戏服务、互联网生活服务平台、互联网科技创新平台、广播电视卫星传输服务、其它信息技术服务业、电影放映、计算机和辅助设备修理、通讯设备修理、互联网批发、电子出版物出版以及动漫、游戏数字内容服务等行业。

本文被解释变量为数字产业集聚程度(dig),采用每平方千米建成区内数字产业在营企业累计注册资本规模表示。根据这一指标排序结果,2010年数字产业集聚程度排名前10位的城市依次为北京、杭州、成都、上海、济南、郑州、长沙、昆明、广州、合肥;到2015年,天津、深圳、武汉成为新进入前10的城市;到2020年,海口、长沙、贵阳成为数字经济发展的新秀。已有研究证实,北京、成都、杭州、上海、深圳、贵阳、天津、武汉、长沙等是全国数字产业集聚规模较大的城市[36-37]。本文结果与已有研究结论较为吻合,说明每平方千米建成区内数字产业在营企业累计注册资本规模能够较好地衡量区域数字产业集聚程度。

2.2.2 核心解释变量

依照前文研究思路,本文利用城市间科学技术和研究服务业产业资本流动数据构建城市间产业资本关联网络,并运用复杂网络分析方法计算得出各城市科学技术和研究服务业发展外向度,用于表征城市间创新互动水平(out);采用财政科技支出占一般财政支出的比重表征政府科技资本投入水平(scex);采用各城市累计授权发明专利数量表征科技成果储量(pat)。

2.2.3 控制变量

参考刘军等[2]、钟业喜和毛炜圣[3]、何菊香等[38]的研究,选取政府对其它领域的资金投入、就业人员数、经济发展水平、数字经济多样化、产业结构和数字产品消费能力作为控制变量。其中,政府对其它领域的资金投入(surecp)是指除财政科技支出外的其它一般财政支出总额,本文重点探究财政科技支出对数字产业集聚的影响,而财政资金投入到数字基础设施建设等领域可能对数字产业集聚产生影响,因而对其进行控制。考虑到数字产业作为新兴行业,其产品主要面向中青年群体,根据目标群体的年龄特征,用年末从业人员数(emplo)控制因数字产品消费规模变动产生的影响。经济发展水平较高的地区普遍对数字经济发展更为重视,其数字基础设施完善度、数字产品消费市场规模与潜力等都具有较为明显的领先优势,鉴于经济发展可能存在“大而不强”的现象,因而选取人均GDP反映经济发展水平(pergdp)。由于相关多样化是吸引产业集聚的重要因素,因而采用本地区数字产业细分行业数量表征数字经济多样化(dive)。产业结构与数字经济发展水平密切相关,产业高级化的过程会不同程度地影响数字产业布局,因而采用第三产业占GDP比重反映产业结构(third)。数字产品交易行为会影响数字经济发展水平,数字产品消费能力越强,数字产品交易就越频繁,数字经济发展水平也就越高,因而采用人均工资水平反映数字产品消费能力(persal)。

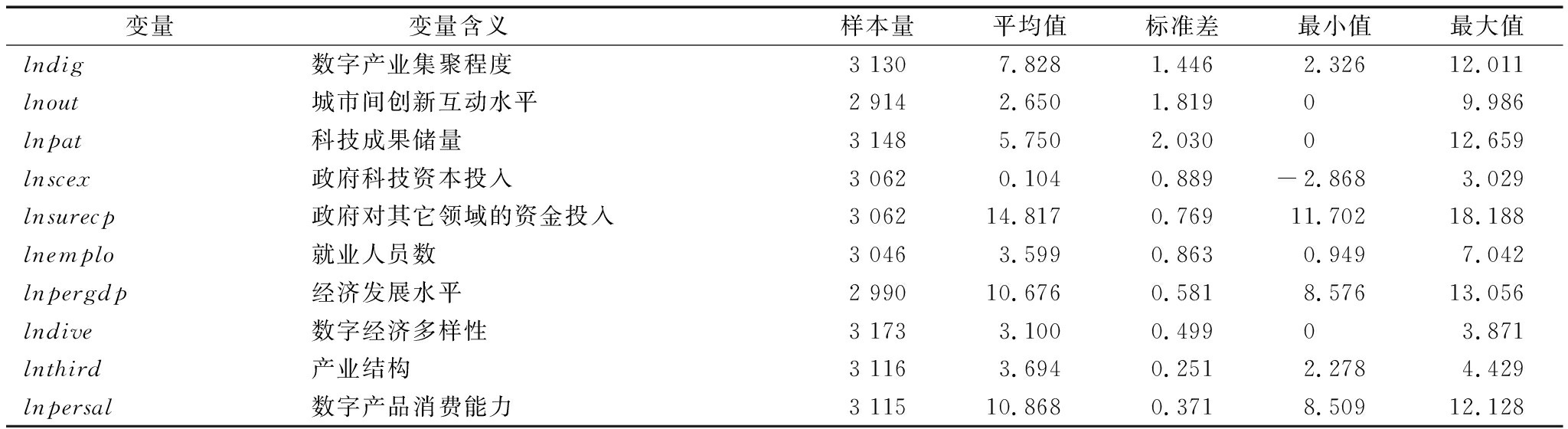

2.3 数据来源与描述性统计

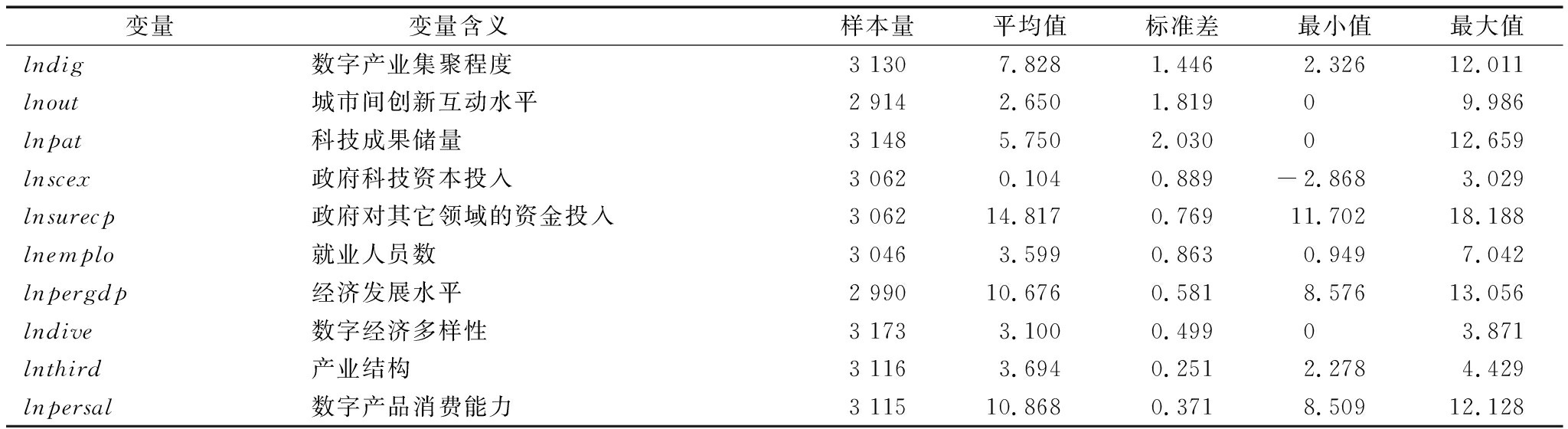

数字产业在营企业累计注册资本规模、城市间创新互动水平、科技成果储量以及数字经济多样化数据通过龙信企业大数据平台汇总计算得出,建成区面积数据来源于各城市统计年鉴,其余变量数据来自《中国城市统计年鉴》。以上样本构成了涵盖2010—2020年中国289个地级及以上城市相关数据的面板数据。变量描述性统计结果见表1。

表1 描述性统计结果

Tab.1 Results of descriptive statistics

变量变量含义 样本量平均值标准差最小值最大值lndig数字产业集聚程度3 1307.8281.4462.32612.011 lnout城市间创新互动水平2 9142.6501.81909.986 lnpat科技成果储量3 1485.7502.030012.659 lnscex政府科技资本投入3 0620.1040.889-2.8683.029 lnsurecp政府对其它领域的资金投入3 06214.8170.76911.70218.188 lnemplo就业人员数3 0463.5990.8630.9497.042 lnpergdp经济发展水平2 99010.6760.5818.57613.056lndive数字经济多样性3 1733.1000.49903.871 lnthird产业结构3 1163.6940.2512.2784.429 lnpersal数字产品消费能力3 11510.8680.3718.50912.128

3 实证结果及分析

3.1 实证结果

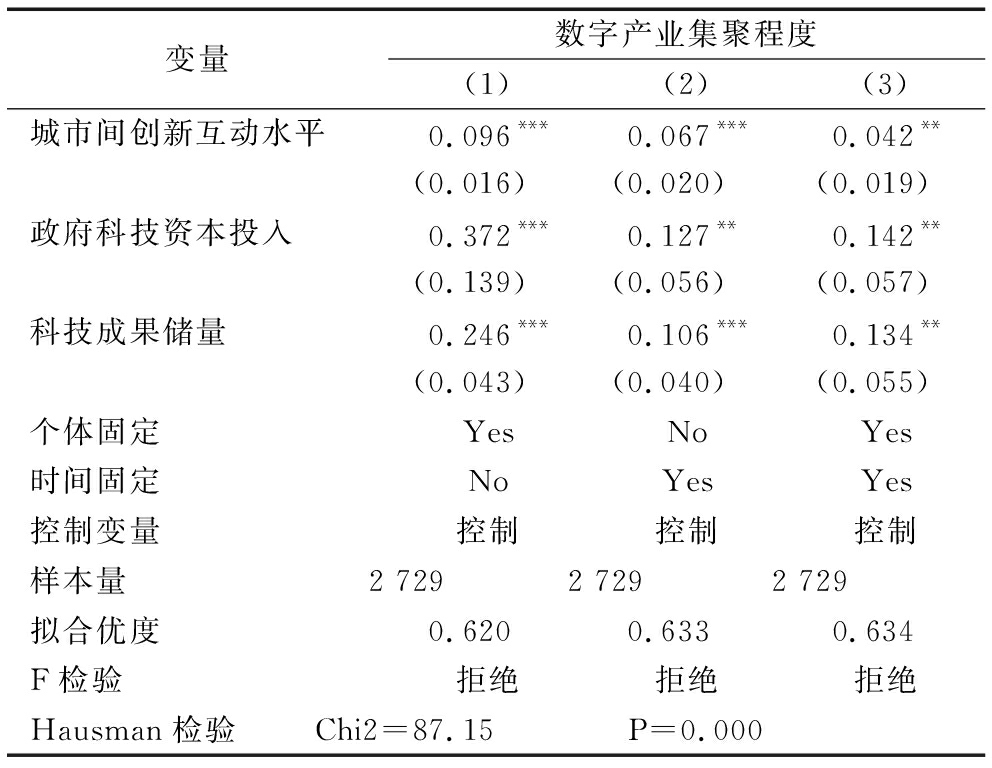

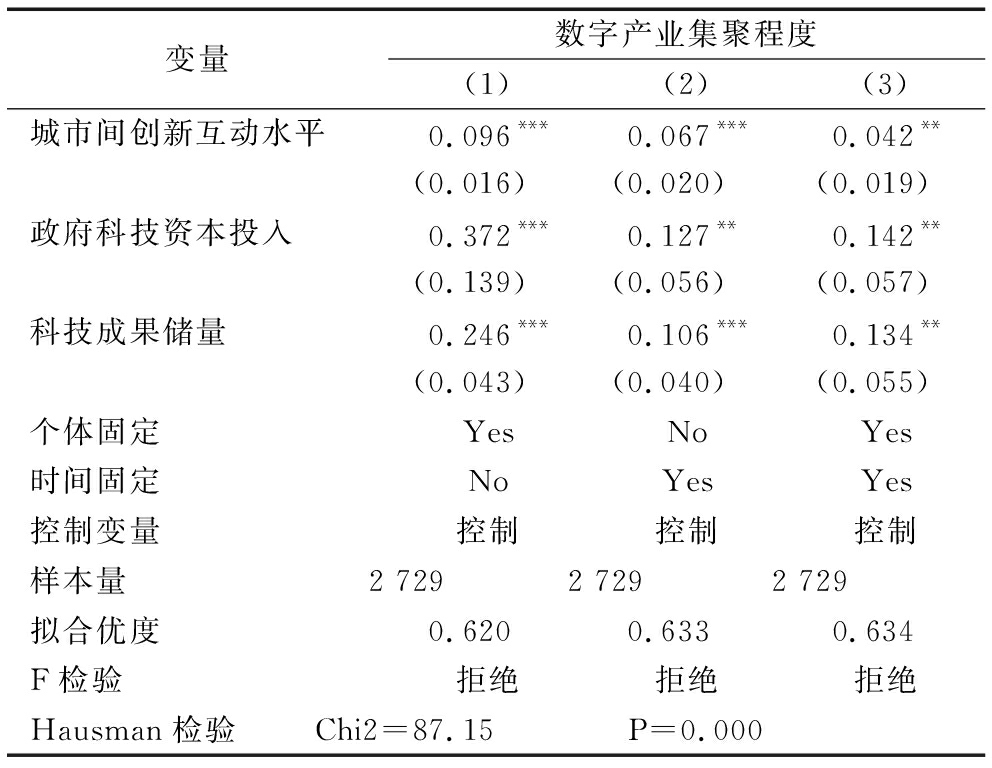

在进行回归分析前,运用方差膨胀因子法进行多重共线性检验。结果显示,VIF值均小于7,可以判断不存在多重共线性。采用F检验和Hausman检验选择最优估计模型,结果显示,F检验拒绝原假设,Hausman检验在1%的显著水平上拒绝原假设。综合考虑,使用固定效应模型能够有效提高估计效率。表2汇报了基准回归结果,模型(1)只控制了个体固定效应,模型(2)只控制了时间固定效应,模型(3)同时控制了时间和个体固定效应。

表2 实证模型回归结果

Tab.2 Regression results of empirical model

变量数字产业集聚程度(1)(2)(3)城市间创新互动水平0.096***0.067***0.042**(0.016)(0.020)(0.019)政府科技资本投入0.372***0.127**0.142**(0.139)(0.056)(0.057)科技成果储量0.246***0.106***0.134**(0.043)(0.040)(0.055)个体固定YesNoYes时间固定NoYesYes控制变量控制控制控制样本量2 7292 7292 729拟合优度0.6200.6330.634F检验拒绝拒绝拒绝Hausman检验Chi2=87.15 P=0.000

注:***、**分别表示1%、5%的显著性水平,括号内为标准误,下同

无论在单向还是双向固定效应模型中,城市间创新互动水平均在5%的水平上均显著为正,表明与其它区域之间的科技联系是影响本地数字产业集聚的重要因素。因此,H1得到验证,即数字产业空间集聚受到区域间科技联系的影响,与其它区域建立的科技联系越多,越能够吸引数字产业集聚。在所有回归结果中,政府科技资本投入均在5%的水平上显著为正,表明政府对科学技术的支持力度是影响数字产业集聚的重要因素。因此,H2得到验证,即数字产业空间集聚受到政府科技资本投入的影响,财政科技支出越多,越能够吸引数字产业集聚。科技成果储量也在5%的水平上显著为正,表明区域科技成果储量是影响数字产业集聚的重要因素。因此,H3得到验证,即数字产业空间集聚受到区域科技成果储量的影响,区域内科技成果越多,越能够吸引数字产业集聚。

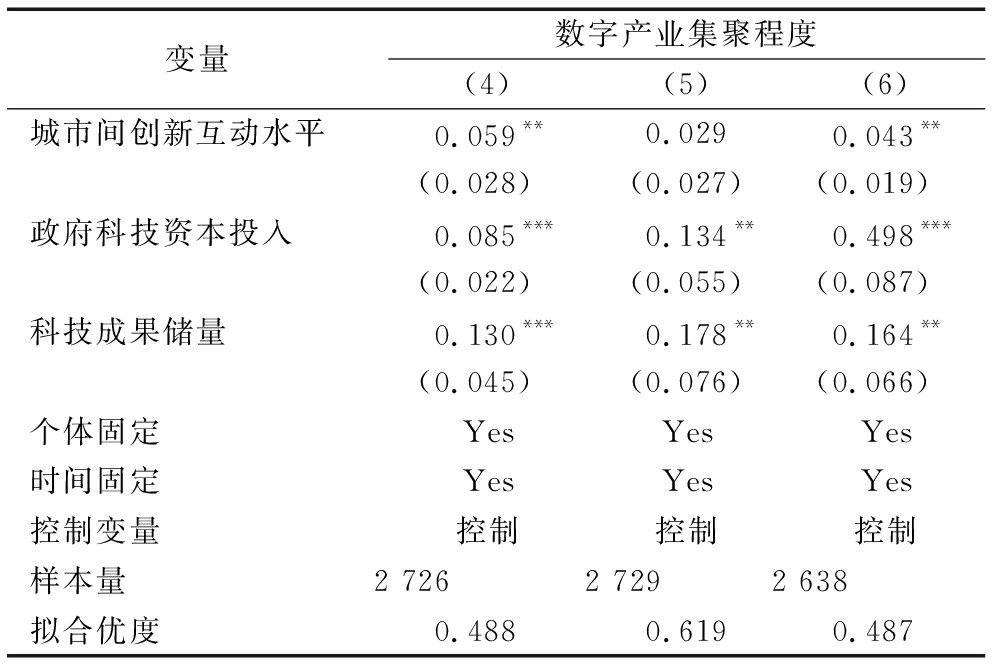

3.2 考虑行业异质性

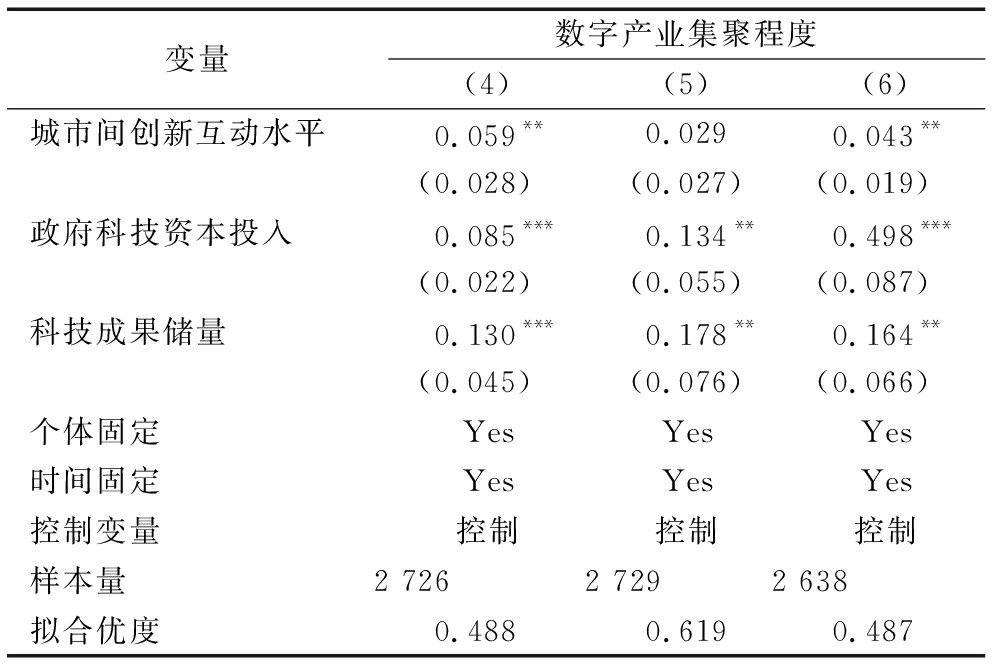

根据《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,数字经济可划分为数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业以及数字化效率提升业5个大类,除数字化效率提升业外,其余产业均属于数字经济核心产业。从四大核心产业要素投入以及提供产品或服务的方式看,各产业之间存在明显的异质性:数字产品制造业注重数字经济硬件设施制造,数字产品服务业以数字产品为载体提供服务,数字技术应用业主要为数字产业提供技术支撑,数字要素驱动业则为数据要素的使用提供多种场景。表3汇报了行业异质性回归结果,其中,模型(4)的被解释变量为数字产品服务业集聚程度,模型(5)的被解释变量为数字技术应用业集聚程度,模型(6)的被解释变量为数字要素驱动业集聚程度。

表3 行业异质性回归结果

Tab.3 Regression results of industry heterogeneity

变量数字产业集聚程度(4)(5)(6)城市间创新互动水平0.059**0.0290.043**(0.028)(0.027)(0.019)政府科技资本投入0.085***0.134**0.498***(0.022)(0.055)(0.087)科技成果储量0.130***0.178**0.164**(0.045)(0.076)(0.066)个体固定YesYesYes时间固定YesYesYes控制变量控制控制控制样本量2 7262 7292 638拟合优度0.4880.6190.487

结果显示,数字经济核心产业集聚具有显著的行业异质性。在模型(4)中,城市间创新互动水平与数字产品服务业集聚程度在5%的水平上呈显著正相关关系,政府科技资本投入、科技成果储量与数字产品服务业集聚程度在1%的水平上呈显著正相关关系,表明城市间创新互动水平、区域科技成果储量以及政府科技资本投入是影响数字产品服务业集聚的重要因素,其中,政府科技资本投入和科技成果储量的影响更为显著。在模型(5)中,政府科技资本投入、科技成果储量与数字技术应用业集聚程度在5%的水平上呈显著正相关关系,城市间创新互动水平对数字技术应用业集聚的影响并不显著。可能的原因在于,数字技术应用业主要包含软件开发、信息技术服务、互联网相关服务等领域,这些行业起步较早,当前已发展到相对成熟阶段[39],不再需要利用区域对外科技联系带来外部性,已经形成了基于行业特征的关联关系。不同于数字产品服务业,科技成果储量对数字技术应用业集聚的影响更为显著。在模型(6)中,城市间创新互动水平、科技成果储量与数字要素驱动业集聚程度在5%的水平上呈显著正相关关系,政府科技资本投入与数字产品服务业集聚程度在1%的水平上呈显著正相关关系。相较于数字产品服务业和数字技术应用业,数字要素驱动业集聚受政府科技资本投入的影响更为显著。

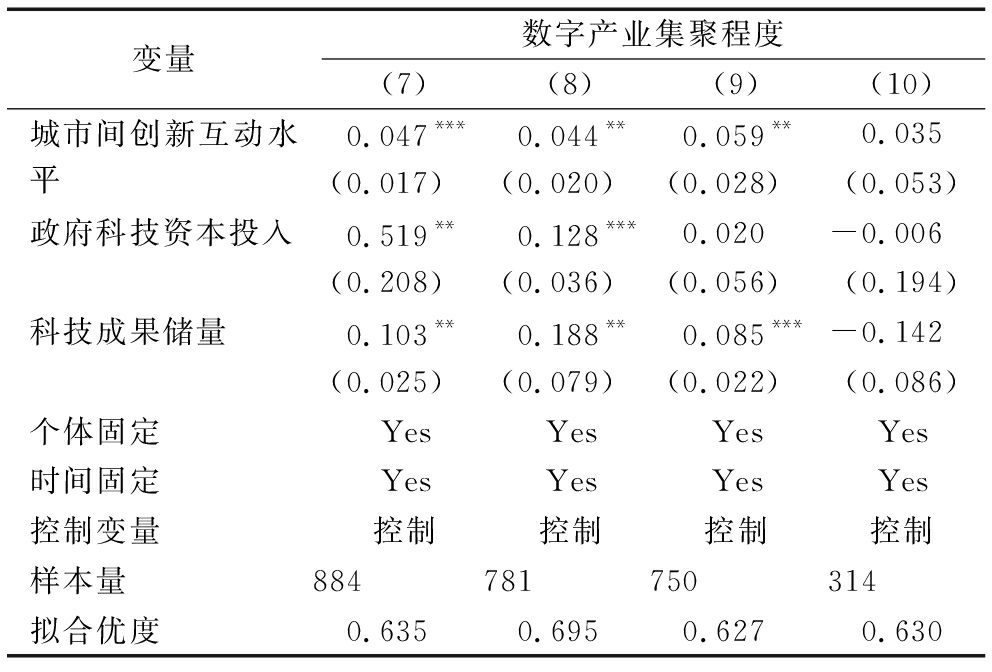

3.3 考虑区域异质性

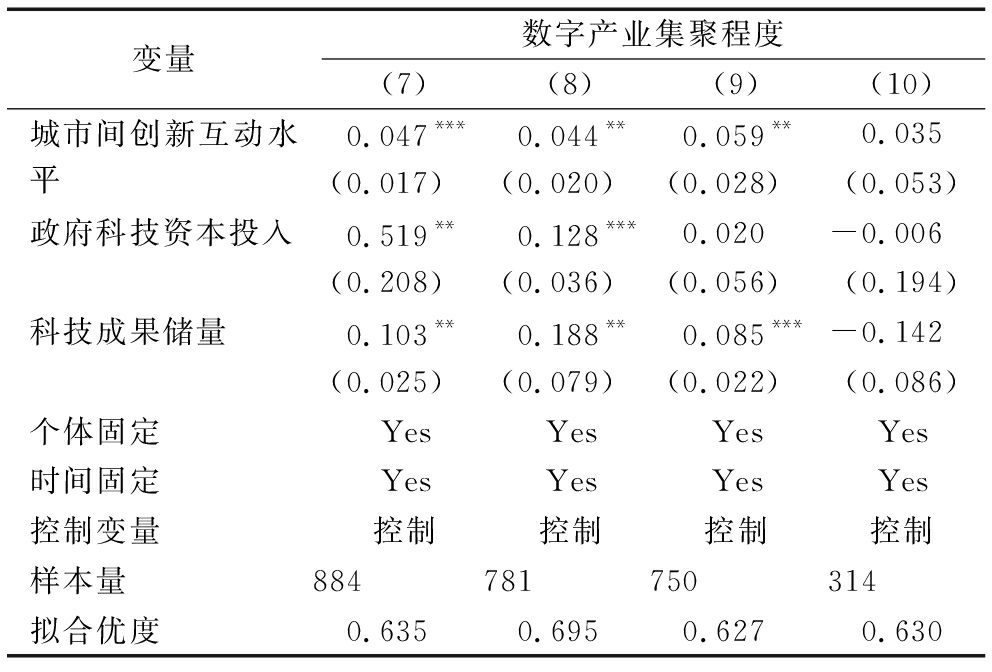

3.3.1 经济板块异质性

我国区域间数字经济发展程度差异较大,目前仍存在“数字鸿沟”。本文认为,在各区域数字经济发展差异明显的背景下,不同区域数字产业集聚程度也可能具有明显的异质性,因此有必要对此进行深入讨论。表4汇报了区域异质性回归结果,其中,模型(7)~(10)分别为东部、中部、西部和东北地区的回归结果。

表4 经济板块异质性回归结果

Tab.4 Heterogeneity regression results of economic sectors

变量数字产业集聚程度(7)(8)(9)(10)城市间创新互动水平0.047***0.044**0.059**0.035(0.017)(0.020)(0.028)(0.053)政府科技资本投入0.519**0.128***0.020-0.006(0.208)(0.036)(0.056)(0.194)科技成果储量0.103**0.188**0.085***-0.142(0.025)(0.079)(0.022)(0.086)个体固定YesYesYesYes时间固定YesYesYesYes控制变量控制控制控制控制样本量884781750314拟合优度0.6350.6950.6270.630

结果显示,数字产业集聚具有明显的区域异质性。在东部地区的回归结果中,城市间创新互动水平、政府科技资本投入、科技成果储量与数字产业集聚程度均在5%的水平上显著为正,其中,政府科技资本投入的系数明显大于城市间创新互动水平和科技成果储量的系数。在中部地区的回归结果中,城市间创新互动水平、政府科技资本投入、科技成果储量与数字产业集聚程度均在5%的水平上显著为正,其中,科技成果储量的系数明显大于城市间创新互动水平和政府科技资本投入的系数,与东部地区差异明显。在西部地区的回归结果中,城市间创新互动水平、科技成果储量与数字产业集聚程度均在5%的水平上显著为正,政府科技资本投入的系数不显著,与东部和中部地区形成明显差异。可能的原因在于,西部地区城市经济发展水平整体滞后于东部和中部地区,政府财政资金较为紧张,科技投入支持力度不足。因此,相较于东部和中部地区,西部地区的政府科技资本投入并不具备相对吸引力,也就难以对数字产业集聚产生显著影响。在东北地区的回归结果中,城市间创新互动水平、政府科技资本投入和科技成果储量的系数都不显著。可能的原因在于,在较长一段时期内,东北地区的要素流动持续处于净流出状态,经济发展活力不足,制约着数字企业在东北地区的布局决策,由此导致对其它区域数字产业集聚起到显著促进作用的因素,在东北地区的有效性大幅降低。

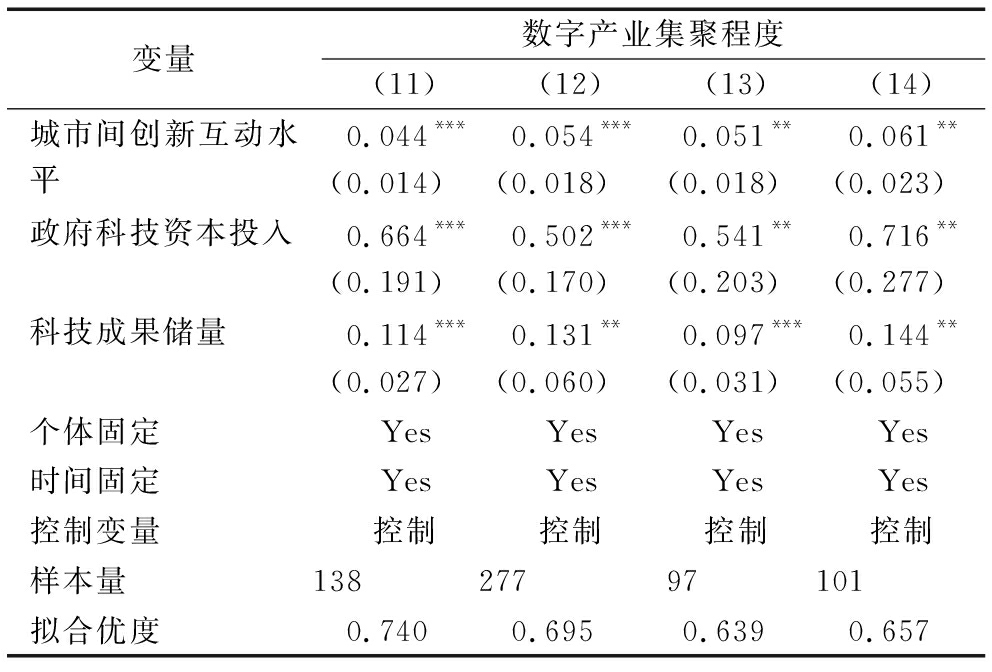

3.3.2 城市群异质性

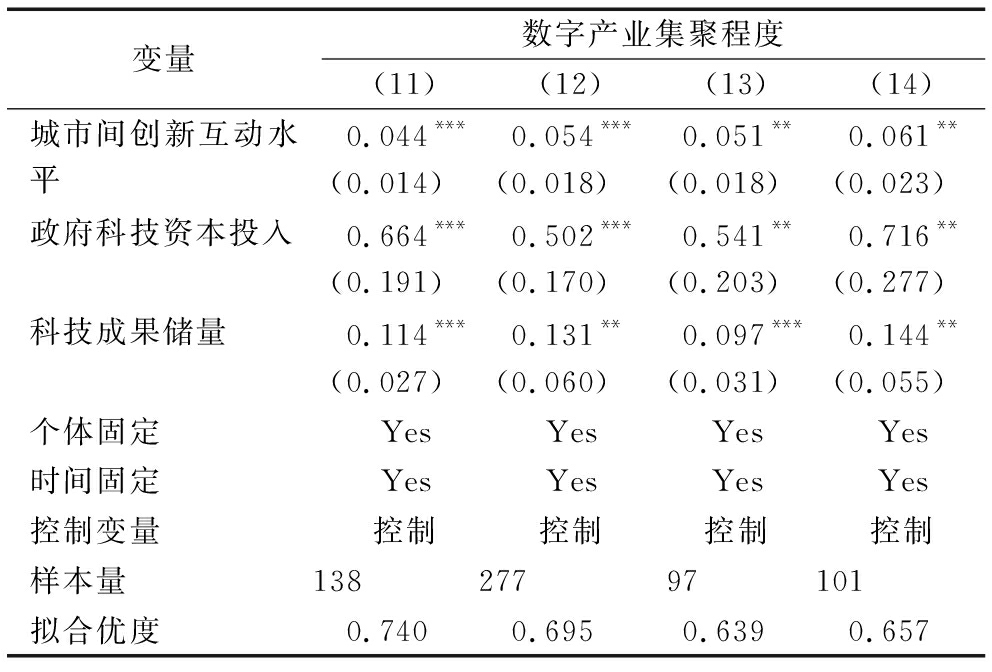

随着城市群成为承载发展要素的主要空间形式,一定程度上导致城市群内数字经济同质化与城市群间数字经济异质化发展[40],因而探讨不同城市群数字产业空间集聚的影响因素具有现实意义。表5汇报了不同城市群的回归结果,其中,模型(11)~(14)分别汇报了以京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群和成渝双城都市圈为样本的回归结果。

表5 城市群异质性回归结果

Tab.5 Regression results of urban agglomeration heterogeneity

变量数字产业集聚程度(11)(12)(13)(14)城市间创新互动水平0.044***0.054***0.051**0.061**(0.014)(0.018)(0.018)(0.023)政府科技资本投入0.664***0.502***0.541**0.716**(0.191)(0.170)(0.203)(0.277)科技成果储量0.114***0.131**0.097***0.144**(0.027)(0.060)(0.031)(0.055)个体固定YesYesYesYes时间固定YesYesYesYes控制变量控制控制控制控制样本量13827797101拟合优度0.7400.6950.6390.657

在京津冀城市群样本中,城市间创新互动水平、政府科技资本投入、科技成果储量与数字产业集聚程度均在1%的水平上显著为正。在长三角城市群样本中,城市间创新互动水平、政府科技资本投入与数字产业集聚程度均在1%的水平上显著为正,科技成果储量的系数在5%的水平上显著为正,与京津冀地区的回归结果基本保持一致。在珠三角城市群样本中,城市间创新互动水平、政府科技资本投入与数字产业集聚程度均在5%的水平上显著为正,科技成果储量的系数在1%的显著性水平上显著为正。同时,政府科技资本投入水平对数字产业空间集聚的影响系数在东部地区三大城市群中均为最大。在成渝双城都市圈样本中,城市间创新互动水平、政府科技资本投入、科技成果储量与数字产业集聚程度均在5%的水平上显著为正。

整体看,以城市群为样本的回归结果在显著性水平上较四大经济板块有明显提升,说明以松散的经济社会联系划分区域并不能较好地描述数字产业空间集聚特征,城市群正成为数字产业集聚的重要空间载体。

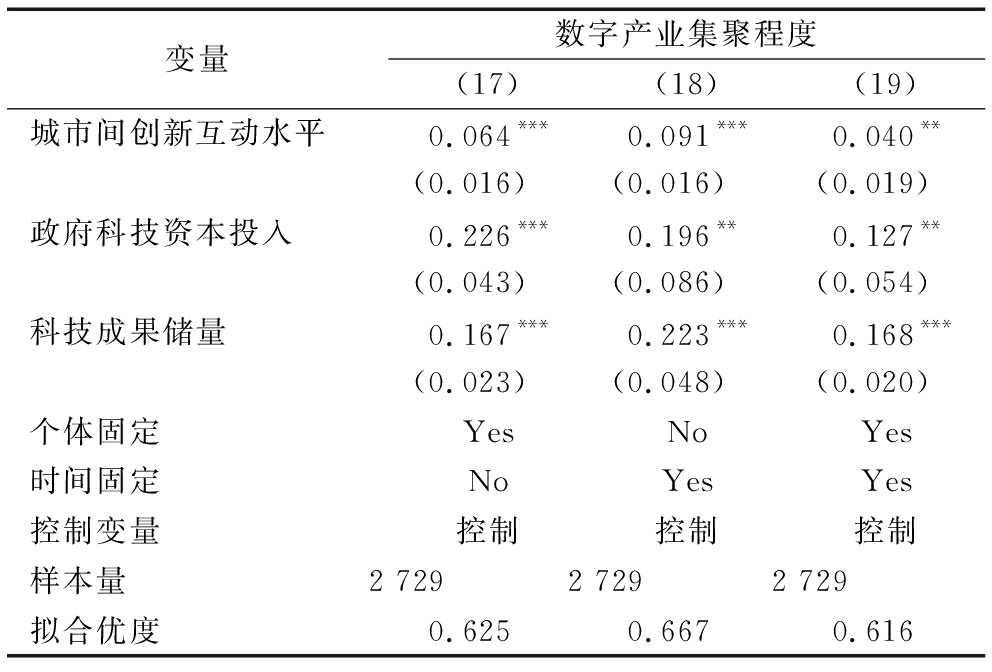

4 稳健性检验

4.1 替换被解释变量

为进一步验证上述回归结果的可靠性,本文用城市数字产业在营企业累计注册资本规模替代每平方千米建成区内数字产业在营企业注册资本规模。表6报告了更换被解释变量后的回归结果,其中,模型(14)只控制了个体固定效应,模型(15)只控制了时间固定效应,模型(16)为双向固定效应模型的回归结果。结果显示,更换被解释变量后,城市间创新互动水平、政府科技资本投入和科技成果储量的系数均在5%的水平上显著为正,与前文回归结果基本保持一致,说明前文结论较为稳健。回归结果排除了多重共线性的干扰。

表6 替换被解释变量后的回归结果

Tab.6 Regression results of substituting dependent variables

变量数字产业规模(14)(15)(16)城市间创新互动水平0.116***0.103***0.049**(0.016)(0.020)(0.018)政府科技资本投入水平0.254**0.196**0.246**(0.102)(0.084)(0.113)科技成果储量0.284***0.210***0.138**(0.042)(0.036)(0.052)个体固定YesNoYes时间固定NoYesYes控制变量控制控制控制样本量2 7442 7442 744拟合优度0.6210.6720.666

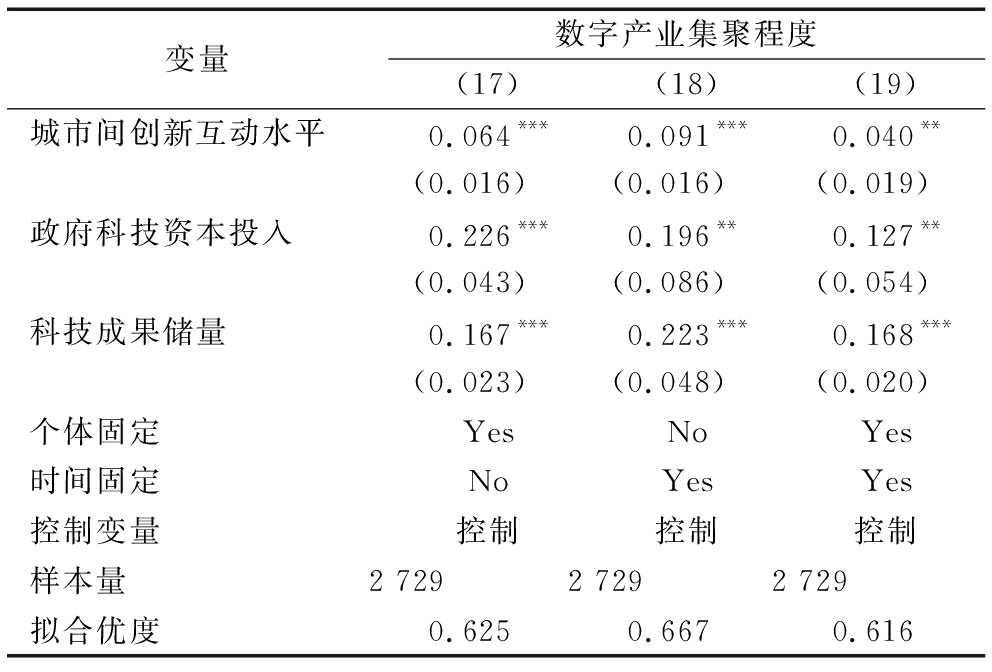

4.2 去除极端值

为消除极端值对回归结果的影响,利用winsor2命令对所有变量按照不同年份在1%分位数和99%分位数进行缩尾处理。表7展示了去除极端值后的回归结果,其中,模型(17)只控制了个体固定效应,模型(18)只控制了时间固定效应,模型(19)为双向固定效应模型的回归结果。结果显示,去除极端值后,除科技成果储量与数字产业集聚程度由在5%的水平上显著为正调整为在1%的水平上显著为正外,其余核心解释变量的显著性水平并未发生改变。从系数变化看,去除极端值后,城市间创新互动水平与数字产业集聚程度的相对系数并未发生明显变化;政府科技资本投入与数字产业集聚程度的相对系数下降较为明显,由0.142调整为0.127;科技成果储量与数字产业集聚程度的相对系数上升较为明显,由0.134调整为0.168。整体看,结论依然稳健。

表7 去除极端值后的回归结果

Tab.7 Regression results after processing extreme values

变量数字产业集聚程度(17)(18)(19)城市间创新互动水平0.064***0.091***0.040**(0.016)(0.016)(0.019)政府科技资本投入0.226***0.196**0.127**(0.043)(0.086)(0.054)科技成果储量0.167***0.223***0.168***(0.023)(0.048)(0.020)个体固定YesNoYes时间固定NoYesYes控制变量控制控制控制样本量2 7292 7292 729拟合优度0.6250.6670.616

5 结论与对策建议

5.1 研究结论

当前及未来一段时期内,我国数字经济将持续处于蓬勃发展期,作为对经济社会发展起关键引领作用的新兴产业,探究数字产业空间分布的内在规律对于推动经济高质量发展具有重要现实意义。本文以2010—2020年我国289个城市的数字产业为样本,以区域数字产业发展的创新需求为切入点,探究影响数字产业集聚的重要因素,并对各因素的影响程度进行回归分析。本文主要研究结论如下:第一,区域间创新互动水平会显著影响数字产业集聚,即与其它区域建立的科技联系越多,越能够吸引数字产业集聚。第二,政府科技资本投入是影响数字产业集聚的另一重要因素,即区域内政府科技投入资金规模越大,越能够促进数字产业集聚。第三,科技成果储量也会对数字产业集聚产生影响,即区域内科技成果越丰富,越能够吸引数字企业在当地布局。第四,不同因素对数字经济核心产业集聚具有明显的行业异质性,政府科技资本投入和科技成果储量对数字产品服务业集聚的影响更为显著,城市间创新互动水平对数字技术应用业集聚的影响并不显著,数字要素驱动业的集聚程度受政府科技资本投入的影响最大。第五,数字产业集聚因素具有明显的经济板块异质性。城市间创新互动水平、政府科技资本投入、科技成果储量对东部和中部地区的数字产业集聚均有显著影响;在西部地区,城市间创新互动水平和科技成果储量对数字产业集聚具有显著影响,但政府科技资本投入的影响并不显著;在东北地区,城市间创新互动水平、政府科技资本投入、科技成果储量对数字产业集聚的影响均不显著,可能是因为东北地区城市发展活力不足导致新业态产生与发育较为滞后。此外,以城市群为尺度的样本显著性水平较经济板块尺度有明显提升,各因素对京津冀、长三角、珠三角以及成渝双城都市圈的数字产业集聚均有显著影响,说明城市群正成为数字产业发展的主要空间载体。

5.2 对策建议

根据上述研究结论,本文提出如下政策建议:

一是将创新作为解决发展不平衡不充分问题的重要抓手,通过创新发展优化调整数字产业空间布局。各城市要注重开放创新,在与其它城市建立创新联系的基础上,构建更紧密的创新协同体,发挥协同创新的外部性,形成循环有序的开放型区域创新生态,围绕中心城市协同打造区域创新高地,发挥其对周边区域的辐射带动作用,提升区域创新绩效。

二是注重引入社会资本,增加区域内科技资本积累。数字经济的特性要求进行持续的新技术、新产品开发投入,这需要充裕的研发资金支持。对于财政资金充裕的地区,可以通过继续提升财政科技支出占比,满足数字产业的创新投入需求;对于财政资金较为紧张的区域,可以通过积极引入风险投资机构,利用风险资本等社会投资力量弥补区域内科技资本供给缺口。

三是加强科技成果的深度挖掘利用。以专利为代表的科技成果产出包含丰富的基于创新主体间关联关系衍生出的知识、信息,是有效知识与信息的核心载体。要进一步提升科技成果的产业转化效率,引导更多科技成果参与到再生产过程中,织密知识扩散与技术创新的关联路径,提升数字企业的知识与信息获取效率,降低数字产业创新成本,激发数字经济创新发展活力。

四是强调规划引领,引导城市间数字产业差异化发展。各城市要充分意识到数字产业是一大类产业的集合,在扶持数字产业成长与发展的过程中,重心应当放在与本地比较优势、产业转型升级方向等较为一致的细分领域上,实施差异化发展战略,推动区域间形成有序分布、协同互补的数字经济发展格局。同时,鼓励和引导数据资源、数字产品、数字人才与技术跨区域流动、协同共享,避免区域间严重的同质化竞争导致数字基础设施闲置与浪费。

参考文献:

[1] 刘淑春.中国数字经济高质量发展的靶向路径与政策供给[J].经济学家,2019,31(6):52-61.

[2] 刘军,杨渊鋆,张三峰.中国数字经济测度与驱动因素研究[J].上海经济研究,2020,37(6):81-96.

[3] 钟业喜,毛炜圣.长江经济带数字经济空间格局及影响因素[J].重庆大学学报(社会科学版),2020,26(1):19-30.

[4] 田俊峰,王彬燕,王士君,等.中国东北地区数字经济发展空间分异及成因[J].地域研究与开发,2019,38(6):16-21.

[5] 林娟,张欣炜,汪明峰.上海大都市区物联网产业集聚与空间演化[J].人文地理,2017,32(3):131-137,145.

[6] 毛琦梁.技术进步、空间竞争与产业区位变化——基于产业区位一般均衡模型的实证与模拟[J].科技管理研究,2018,38(15):127-138.

[7] 丛屹,闫苗苗.数字经济、人力资本投资与高质量就业[J].财经科学,2022,66(3):112-122.

[8] 刘程军,王周元晔,李续双,等.互联网新创企业空间格局演化及区位选择——以杭州为例[J].经济地理,2021,41(6):107-115,146.

[9] 白杰,李秀敏.“十四五”时期中国数字经济网络空间结构优化路径[J].经济体制改革,2021,39(5):78-84.

[10] 胡艳,栗明钰,唐睿.长三角数字经济网络结构特征及影响因素[J].华东经济管理,2022,36(12):26-34.

[11] 赵放,刘雨佳.中国数字经济的联系强度、空间结构与发展策略[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2021,44(4):99-108.

[12] 李洁,王琴梅.数字经济发展水平测度及时空演变[J].统计与决策,2022,38(24):73-78.

[13] 盛斌,刘宇英.中国数字经济发展指数的测度与空间分异特征研究[J].南京社会科学,2022,33(1):43-54.

[14] 王彬燕,田俊峰,程利莎,等.中国数字经济空间分异及影响因素[J].地理科学,2018,38(6):859-868.

[15] 郭斌,杜曙光.新基建助力数字经济高质量发展:核心机理与政策创新[J].经济体制改革,2021,39(3):115-121.

[16] 傅立海,张振鹏.数字经济的典型发展模式、全球动向及中国探索[J].东南学术,2022,35(6):220-226.

[17] 张玉玲,庞旭良,刘洋,等.我国省际数字经济发展水平影响因素研究[J].商业经济研究,2022,41(22):185-189.

[18] 张雪玲,吴恬恬.中国省域数字经济发展空间分化格局研究[J].调研世界,2019,32(10):34-40.

[19] 陈建军.论数字经济发展的区域响应机制——基于长三角和浙江经验的研究[J].人民论坛·学术前沿,2020,9(17):30-39.

[20] LI K, KIM D J, LANG K R, et al. How should we understand the digital economy in Asia? critical assessment and research agenda[J]. Electronic Commerce Research and Applications, 2020, 44(5): 101004.

[21] 彭文斌,韩东初,尹勇,等.京津冀地区数字经济的空间效应研究[J].经济地理,2022,42(5):136-143,232.

[22] 曾祥炎,李姣,曾小明.要素禀赋与中西部地区数字经济可持续发展——基于机器学习方法[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2021,24(6):80-89.

[23] 李研.中国数字经济产出效率的地区差异及动态演变[J].数量经济技术经济研究,2021,38(2):60-77.

[24] SHORT J E , TODD S . What's your data worth[J]. MIT Sloan Management Review, 2017, 58(3):17-19.

[25] SQUIRE BRIAN,BROWN STEVE,READMAN, et al. The impact of mass customisation on manufacturing trade-offs[J].Production and Operations Management,2009, 15(1):10-21.

[26] JONES C I,TONETTI C. Nonrivalry and the economics of data[J]. American Economic Review, 2020, 110(9):2819-2858.

[27] 欧阳日辉,杜青青.数据要素定价机制研究进展[J].经济学动态,2022,63(2):124-141.

[28] 欧阳日辉,龚伟.基于价值和市场评价贡献的数据要素定价机制[J].改革,2022,35(3):39-54.

[29] 陆岷峰.经济发展新格局背景下数字产业的特点、问题与对策[J].兰州学刊,2021,42(4):54-64.

[30] 熊焰,杨博旭.双重网络嵌入、制度环境与区域创新能力[J].科研管理,2022,43(6):32-42.

[31] 吴非,常曦,任晓怡.政府驱动型创新:财政科技支出与企业数字化转型[J].财政研究,2021,42(1):102-115.

[32] 林小玲.中国财政科技支出与技术创新——基于金融发展调节效应视角的研究[J].广西财经学院学报,2019,32(4):68-80.

[33] 陈祥,冯佳,穆晓敏,等.技术知识扩散视角下核心专利识别方法研究[J].情报理论与实践,2022,45(10):132-138.

[34] 李平.国际技术扩散的路径和方式[J].世界经济,2006,29(9):85-93.

[35] 易巍,龙小宁,林志帆.地理距离影响高校专利知识溢出吗——来自中国高铁开通的经验证据[J].中国工业经济,2021,38(9):99-117.

[36] 戴若尘,王艾昭,陈斌开.中国数字经济核心产业创新创业:典型事实与指数编制[J].经济学动态,2022,63(4):29-48.

[37] 高嘉阳.中国数字娱乐产业区域集聚的动态比较优势研究[J].学术研究,2014,57(7):78-83,139.

[38] 何菊香,赖世茜,廖小伟.互联网产业发展影响因素的实证分析[J].管理评论,2015,27(1):138-147.

[39] 方兴东,陈帅.中国互联网25年[J].现代传播(中国传媒大学学报),2019,41(4):1-10.

[40] 连港慧,徐蔼婷,汪文璞.19个国家级城市群数字经济发展水平测度及空间格局研究[J].科技进步与对策,2022,39(24):29-39.

(责任编辑:陈 井)