(1.南昌大学 经济管理学院,江西 南昌 330031;2.海南大学 经济学院,海南 海口 571000;3.复旦大学 社会发展与公共政策学院,上海 200433)

0 引言

从中共十八届五中全会提出“实施网络强国战略,实施国家大数据战略”,到中共十九大提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,建设数字中国、智慧社会”,再到十九届五中全会提出“发展数字经济,推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”,发展数字经济已上升为国家战略。2005—2020年数字经济占GDP比重由14.2%上升至38.6%,特别是2020年新冠肺炎疫情下数字经济仍然保持9.7%的高位增长,成为应对经济下行压力的关键抓手。同时,数字经济作为继农业经济、工业经济后的新经济形态,其独特的外部性不容忽视。以数据为要素、以网络为载体、以技术应用为特征的数字经济,有助于打破传统空间地理边界、加快各类要素流动、增强不同地区经济活动联系[1-2],促进跨地区分工合作,带动周边地区经济发展[3]。

城市作为经济活动的重要空间载体,其数字经济发展能够反映数字经济建设水平。《中国城市数字经济发展报告(2021)》指出,广州、杭州、南京、成都、武汉、福州等多个省会城市已经成为我国数字经济发展的开拓型特色城市。以杭州为例,2020年新冠疫情下城市第三产业增加值达10 959亿元,其中,数字经济发展对GDP增长的贡献率高达79.4%,发挥了重要的稳经济“压舱石”作用。近年来,贵州、福建、湖南、江西等多地出台“强省会”战略政策,其中均涉及数字赋能、大数据引领、数字应用等内容。省会城市往往在全省发展格局中扮演重要角色,因此,其数字经济发展能否带动周边城市发展是一个重要的现实问题。在发展初期,省会城市会产生虹吸效应,不断吸纳周边区域的资金、人才、技术等生产要素,削弱周边城市数字经济发展能力,出现区域极化现象。随着时间推移,当省会城市数字经济极化效应达到一定程度时,会对周边城市产生溢出效应,促进要素向周边城市扩散,刺激周边城市数字经济增长,带动区域数字经济整体发展。因此,省会城市会基于经济体量、人口规模、资金政策等优势汇聚数字资源,进而对周边城市产生影响。但这种影响是呈现为损人利己的虹吸效应,还是充分利用自身资源、共享共建机制,带动周边地区城市经济发展,进而实现比翼齐飞的结果?破解该问题对于当前推进“强省会”战略,实现区域协调发展至关重要。

1 文献综述

数字经济作为基于互联网等现代信息技术开展经济活动的总和,正成为经济社会发展的重要推力[4]。当前学者们针对数字经济发展水平测度各执一词,缺乏统一的评价指标体系。如柏培文和张云[5]采用主成分分析法,从数字产业、数字创新、数字用户、数字平台等多角度对数字经济发展水平进行评价;王军等[6]通过构建一系列指标体系并采用熵值法,测算我国省际层面数字经济发展水平,指出我国数字经济发展水平具有时空差异性。从数字经济研究维度看,在微观层面上,张勋等[7]结合中国家庭追踪调查数据评估由互联网革命推动的数字金融发展对包容性增长的影响;柏培文和喻理[8]基于中国工业企业数据,探讨数字经济发展对企业价格加成的影响机制等。在宏观层面上,钱海章等[9]基于省域面板数据研究发现,中国数字金融发展促进经济增长;陈怀超等[10]基于2010-2019年中国内地31个省域面板数据进行PVAR分析,发现数字经济对制造业结构合理化、高级化、人才数字素养提升均具有显著促进作用。然而,企业数据在衡量数字经济发展水平时存在数据更新以及影响范围有限等不足,而省域数据则存在不能揭示各地数字经济政策影响差异性的局限。

尽管现有文献从微观层面和宏观层面研究了数字经济对经济社会发展的影响,但鲜有文献考虑数字经济独有的外部性特征。数字经济的高技术密集性、高渗透性、网络外部性等特征赋予其对经济社会发展明显的溢出效应[11]。一方面,数字经济下的资源要素具备低扩散成本和高流速特点,有助于促进地理邻近的创新主体交流与合作,进而提高区域创新绩效空间溢出效应[12];另一方面,数字经济不仅有助于突破地理与交通限制,带动本地区经济增长,辐射周边城市经济发展,更有利于打造城市群增长极和开展跨区域合作[13]。具体而言,一是数字经济可以通过技术扩散和知识溢出对周边地区产生影响,数字技术应用有助于弱化地理距离对知识溢出的影响,降低知识获取和创新成本,有利于周边城市学习先进地区经验;二是数字经济促进劳动力和资本流动,加速地区专业化分工。伴随城市间人流、信息流和资金流扩散加剧,不同地区产业结构和人口集聚度呈现差异化,使得一部分地区具有数字技术和信息等方面优势,另一部分地区具有劳动力生产等方面优势,进而有助于促进地区数字产业结构优化和分工专业化[14];三是数字经济通过互助共享促进地区主体沟通与交流。数字经济具有平台效应,其不仅有利于地区间沟通协作、互助共享,还有助于集聚资源,提供更多知识与信息,在促进地区间知识交流的同时,优化数字资源配置和提高数字经济发展效率[15]。

新经济地理学理论认为,技术、资本、劳动力等要素的跨区域流动引起地区产业集聚或扩散。随后该理论从企业、园区层面扩展到城市、城市群层面,提出资源与要素在城市间集聚和流动同样会产生特定的经济效应。当前,学者们就大城市对小城市、中心城市对周边城市、增长极对周边区域等数字经济影响效应展开一系列研究。如有研究发现,数字经济对中心城市专业化水平提升和产业比较优势形成具有显著影响,而对外围城市影响不显著(张翱等,2022);柳卸林等[16]在实证分析数字化促进区域经济增长过程中发现,经济发达地区以及直辖市、省会城市等中心城市从数字化中获益更大。进一步地,李宗显和杨千帆[17]采用中国城市面板数据进行实证分析,发现数字经济有助于提升邻近城市全要素生产率水平,中心城市享受到的数字经济发展红利更多;徐辉和邱晨光[18]在实证探究数字经济发展对区域创新能力的影响时,发现数字经济对周边邻近省域的技术创新和产品创新均具有阻碍作用。从具体作用机制看,中心城市对区域内其它城市具有综合示范效应,或是将自身经济、文化、科技、教育等优势资源向周边扩散,或是通过知识溢出,促进城市间知识与技术交流,从而提升邻近城市数字经济发展水平,产生空间辐射效应;另一方面,地方城市也可以凭借地理邻近优势,共享中心城市数字基础设施,或者通过参与中心城市数字产业专业化分工提高自身产业发展效率[19-20]。中心城市作为促进经济社会发展的要素汇聚载体,是地区乃至国家经济发展的增长极。就我国而言,省会城市在很大程度上就是省域经济发展中心。近年来多地陆续出台“强省会”战略,通过中心城市的资源集聚优势产生集聚效应,从而带动区域经济协同发展[21-22]。张航和丁任重[23]认为,实施“强省会”战略的现实意义是通过省会城市发展带动全省域经济发展,即早期阶段通过吸引各要素向中心城市集聚,形成核心增长极,进而产生资源外溢效应,最终引领地方城市高质量发展。但是,“强省会”战略实施也会带来诸如行政区划调整、抢人大战、争夺国家平台政策试点等结果,导致省会城市集聚效应极化,扩大省会城市与地方其它城市之间的数字经济鸿沟。

基于文献梳理发现,数字经济研究不可忽视其跨越地理空间限制、促进与实现要素自由流动的外部性特征。同时,明晰中心城市对周边地区数字经济发展的影响和作用机制,特别是在“强省会”战略背景下探讨省会城市数字经济发展对地方城市的影响是一个重要且紧迫的现实话题。综上所述,本文将从收入产出、劳动力和资本投入角度构建理论模型,采用2011-2019年城市面板数据,运用面板固定模型研究省会城市数字经济发展对地方城市的溢出效应。可能存在的边际贡献有:①重点关注数字经济存在的外部性,从“强省会”战略角度出发,探讨省会城市数字经济发展对地方城市的影响,拓展数字经济理论研究视角;②分别从劳动力投入、资本投入和收入产出角度构建省会城市数字经济溢出效应和虹吸效应理论模型,揭示省会城市数字经济发展对地方城市的影响机制;③城市是研究数字经济政策实施的最佳单元,使用城市面板数据探讨省会城市数字经济发展对地方城市的影响具有现实合理性,有助于深化现有研究。

2 研究设计

2.1 理论分析

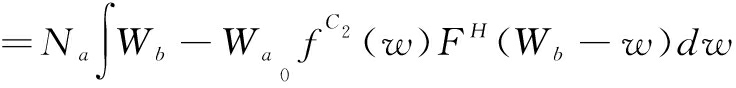

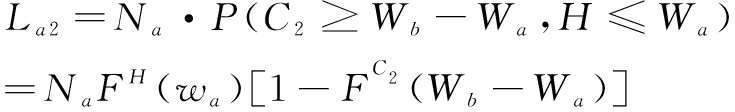

构造一个能够揭示省会城市数字经济发展溢出效应与虹吸效应的理论模型。假设省会城市和地方城市分别为a与b,省会城市数字产业劳动力与地方城市数字产业劳动力分别为Na和Nb,两城市数字产业平均工资水平分别为Wa和Wb。为接近现实,假定省会城市劳动力和地方城市劳动力均可选择迁移至省会城市或留在当地工作(同时迁往省会城市和地方的情况不现实,故不予考虑)。α1为省会城市劳动力迁移决策的二值变量,其中,α1=1表示省会城市劳动力迁往地方城市,α1=0表示省会城市劳动力留在当地。同理,α2为地方城市劳动力迁移决策的二值变量,其中,α2=1表示地方城市劳动力迁往省会城市,α2=0表示地方城市劳动力仍留在当地。同时,劳动者迁移还需要考虑各种费用、机会等成本,从省会城市迁往地方城市的成本视为C1,地方迁往省会城市的成本视为C2(C1、C2>0),迁移成本的累积分布函数和概率密度函数分别为: 与

与 此外,还需要考虑劳动者是否工作,工作会带来工资收入,但也可能存在其它收益,该空闲收益采用H(H≥0)表示。为简化分析,将省会城市和地方城市的空闲收益视为同分布函数,但是不同劳动者间的分布函数不同。β为劳动者是否工作的二值变量,其中,β=1表示劳动者工作,β=0表示未工作。空闲收益的累积分布函数和概率密度函数分别为FH(H)与fH(H)。则效用的统一表达如式(1)所示。

此外,还需要考虑劳动者是否工作,工作会带来工资收入,但也可能存在其它收益,该空闲收益采用H(H≥0)表示。为简化分析,将省会城市和地方城市的空闲收益视为同分布函数,但是不同劳动者间的分布函数不同。β为劳动者是否工作的二值变量,其中,β=1表示劳动者工作,β=0表示未工作。空闲收益的累积分布函数和概率密度函数分别为FH(H)与fH(H)。则效用的统一表达如式(1)所示。

U=βW+(1-β)H-∑αC

(1)

省会城市劳动力迁移决策存在3种情形,分别是:迁往地方城市工作、留在省会城市工作、留在省会城市但是不工作,分别对应效用Ua1=Wb-C2,Ua2=Wa,Ua3=H。

当Ua1≥max{Ua2,Ua3}时,省会城市劳动力会迁往地方城市工作,数量计算如式(2)所示。

La1=Na·P(C2≤Wb-Wa,H≤Wb-C2)

(2)

当Ua2≥max{Ua1,Ua3}时,省会城市劳动力继续留在省会城市工作,数量计算如式(3)所示。

(3)

地方城市劳动力迁移决策也存在3种情形,分别是:迁往省会城市工作、留在地方城市工作、留在地方城市但是不工作,分别对应效用Ub1=Wa-C1、Ub2=Wb、Ub3=H。由前文类推可得,地方城市劳动力迁往省会城市工作的数量如式(4)所示。

(4)

地方城市劳动力继续留在地方工作的数量如式(5)所示。

Lb2=NbFH(Wb)[1-FC1(Wa-Wb)]

(5)

省会城市劳动力数量(La)和地方城市劳动力数量(Lb)分别满足式(6)、式(7)。

La=La2+Lb1

(6)

Lb=Lb2+La1

(7)

考虑在完全竞争市场下,劳动力生产同质产品且价格标准化为1。假设省会城市和地方城市的数字技术水平分别为Aa与Ab,主要考虑两种情形。

第一种是当省会城市共享其数字技术或数字基础设施时,地方城市会受到省会城市技术的影响,其提升程度可以用δ表示。相应地,省会城市会损失δ程度的技术提升,这些技术变化最终反映到产出上。但是,省会城市的共享行为并不是无止境的,设0<δ<1/2。此时,省会城市数字产业平均工资水平(Wa)和地方城市数字产业平均工资水平(Wb)分别满足式(8)、式(9)。

Wa=Aa-δAa

(8)

Wb=Ab+δAa

(9)

出于简化分析考虑,仅对留在地方城市工作的劳动者进行研究,为此将式(8)和式(9)带入式(5),得到式(10)。

Lb'=NbFH(Ab+δAa)[1-FC1((1-2δ)Aa-Ab)]

(10)

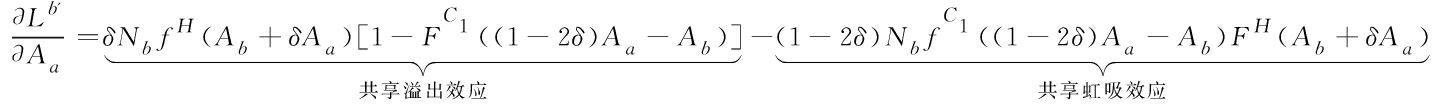

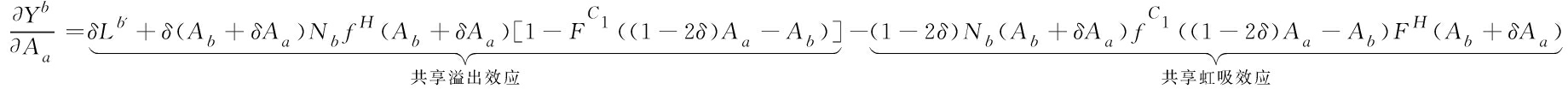

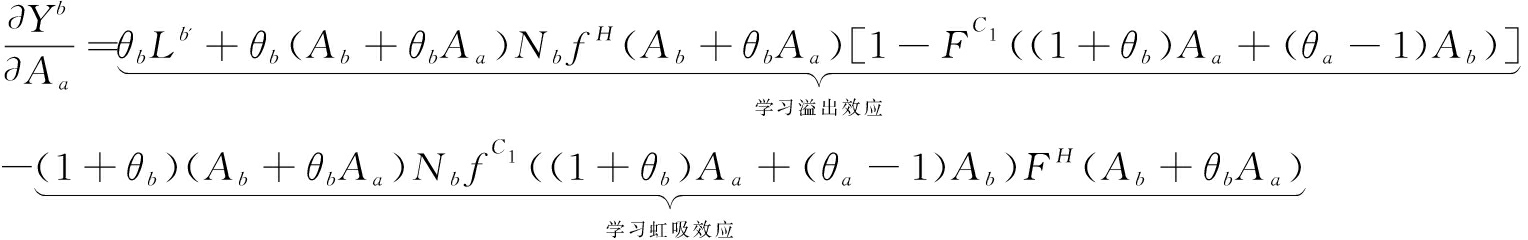

进一步对式(10)求偏导,可以得出共享模式下省会城市数字技术进步对地方城市就业的影响,如式(11)所示。

(11)

第二种是地方城市从省会城市学习到一定程度(θb)的数字产业技术,并需要向省会城市支付一定程度(θa)的报酬(0<θa<1,0<θb<1),最终反映在工资函数上,如式(12)和式(13)所示。

Wa=Aa+θaWb=(1+θb)Aa+θaAb

(12)

Wb=Ab+θbAa

(13)

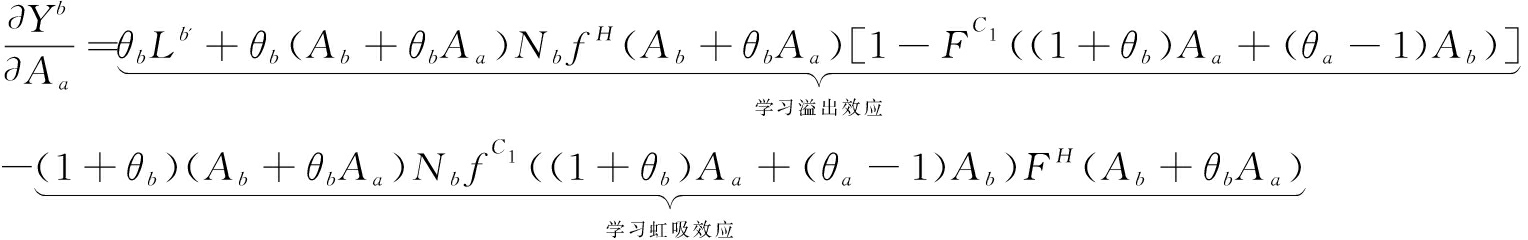

同样,将式(12)和式(13)带入式(5)并求偏导,得到学习模式下省会城市数字技术进步对地方城市就业的影响,如式(14)所示。

(14)

对地方城市就业水平进行影响效应分析后,进一步考虑省会城市分别在共享和学习两种模式下对地方城市产出的影响。用Yb=WbLb'表示地方城市产出,可以得到共享模式下省会城市数字技术进步对地方城市产出的影响,如式(15)所示。

(15)

同理,可以得到学习模式下省会城市数字技术进步对地方城市产出的影响,如式(16)所示。

(16)

综上,得出以下结论:①无论是从地方城市就业角度还是产出角度,省会城市数字技术进步对地方城市发展既具有正向的溢出效应,也可能存在负向的虹吸效应;②在不同模式下,如共享模式、学习模式等,省会城市数字技术进步对地方城市发展的溢出效应具有不同表现。

2.2 研究方法与数据收集

2.2.1 计量模型

采用23个省份共278个地级市2011-2019年面板数据,研究省会城市数字经济发展对省内其它城市的影响。地级市数据不包含4个直辖市以及港澳台地区,部分省份由于数据缺失严重(如海南、西藏、青海和新疆),也未考虑。与前文理论模型相对应,从投入角度(数字经济发展的劳动力和资本投入),以及产出角度(数字经济相关收入等)衡量城市数字经济发展水平,设定基准回归模型为:

lnyit=α+βlny-capitalit+γi+μt+εit

(17)

式(17)中,yit代表地方城市i在t年份的数字经济发展水平,参照已有研究成果[6][8][24],分别用电信业务总量(income)、信息传输、计算机服务和软件业从业人数(employ)、数字金融指数(dif)度量。y-capitalit代表对应的省会城市数字经济发展水平,与地方城市指标选取一致。γi和μt分别表示城市固定效应与年份固定效应,εit为随机扰动项。

由于基准回归模型可能存在第三方因素干扰,导致高估因果效应,如省会城市的数字经济政策会同时影响省会城市和地方城市,也可能存在遗漏重要变量的情况,还可能存在省会城市与地方城市互为因果的问题,如省会城市数字经济发展会对地方城市产生溢出或虹吸效应,地方城市数字经济发展反过来也可能对省会城市产生影响。为此,本文采取以下措施解决内生性问题:一是采用城市和年份双固定效应,从一定程度上解决遗漏变量导致的内生性问题,二是构建合适的工具变量来解决反向因果内生性问题。

参考黄群慧等[25]、Nunn &Qian[26]的研究,将1984年每百万人邮局数量(与城市相关)分别与上一年全国互联网用户数(与时间相关)构建交互项,作为城市数字经济发展的工具变量。该工具变量较好地满足了相关性和排他性要求:省会城市数字经济发展是传统通信技术的延续。在固定电话普及前,人们主要通过邮局系统进行交流沟通,经验事实告诉我们,当时邮局主要分布在省会城市,邮局数量反映了服务数字经济发展的基础设施建设水平,并将从技术角度影响后续数字经济发展。因此,省会城市往往具备较高的互联网技术普及率,工具变量满足相关性要求。此外,随着互联网技术发展,传统电信工具的使用频率逐渐下降,邮局数量对地方城市数字经济的影响逐渐消失,从而满足排他性要求。

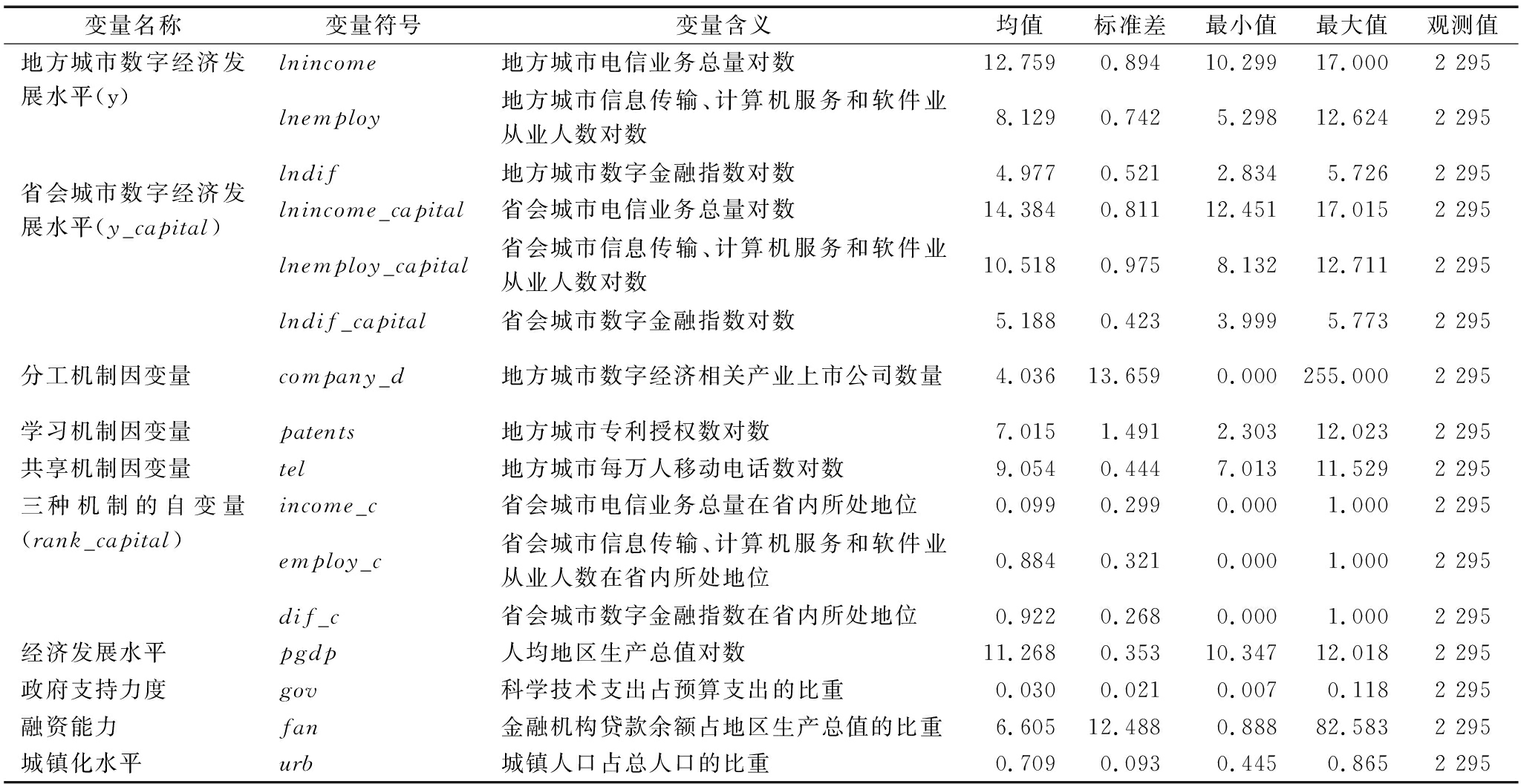

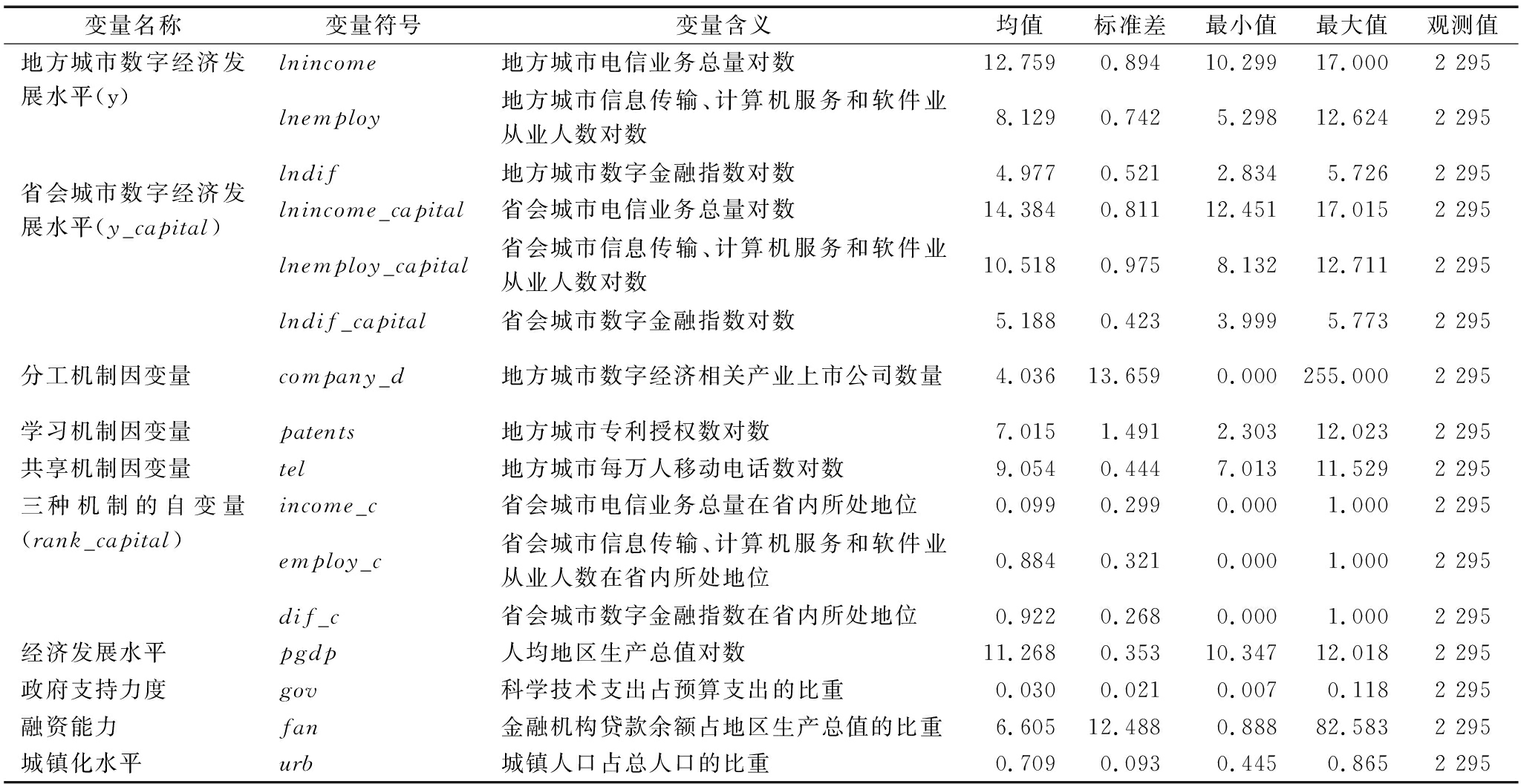

2.2.2 数据来源与描述性统计

由于2011年以前数据缺失严重,因此选定研究时间段为2011-2019年。数据来源于历年《中国城市统计年鉴》、《中国区域经济统计年鉴》、各省市统计年鉴、各地级市国民经济与社会发展统计公报、北京大学数字金融研究中心(https://www.idf.pku.edu.cn/)、CSMAR数据库(https://cn.gtadata.com/)。部分缺失数据采用移动平均法进行补充,涉及价格因素的变量以2011年为基期进行相应调整。为降低变量单位和异方差对检验结果的影响,对部分变量进行对数化处理,变量描述性统计结果如表1所示。

表1 变量描述性统计结果

Tab.1 Descriptive statistical results of variables

变量名称变量符号变量含义均值标准差最小值最大值观测值地方城市数字经济发展水平(y)lnincome地方城市电信业务总量对数12.759 0.894 10.299 17.000 2 295lnemploy地方城市信息传输、计算机服务和软件业从业人数对数8.129 0.742 5.298 12.624 2 295lndif地方城市数字金融指数对数4.977 0.521 2.834 5.726 2 295省会城市数字经济发展水平(y_capital)lnincome_capital省会城市电信业务总量对数14.384 0.811 12.451 17.015 2 295lnemploy_capital省会城市信息传输、计算机服务和软件业从业人数对数10.518 0.975 8.132 12.711 2 295lndif_capital省会城市数字金融指数对数5.188 0.423 3.999 5.773 2 295分工机制因变量company_d地方城市数字经济相关产业上市公司数量4.036 13.659 0.000 255.000 2 295学习机制因变量patents地方城市专利授权数对数7.015 1.491 2.303 12.023 2 295共享机制因变量tel地方城市每万人移动电话数对数9.054 0.444 7.013 11.529 2 295三种机制的自变量(rank_capital)income_c省会城市电信业务总量在省内所处地位0.099 0.299 0.000 1.000 2 295employ_c省会城市信息传输、计算机服务和软件业从业人数在省内所处地位0.884 0.321 0.000 1.000 2 295dif_c省会城市数字金融指数在省内所处地位0.922 0.268 0.000 1.000 2 295经济发展水平pgdp人均地区生产总值对数11.268 0.353 10.347 12.018 2 295政府支持力度gov科学技术支出占预算支出的比重0.030 0.021 0.007 0.118 2 295融资能力fan金融机构贷款余额占地区生产总值的比重6.605 12.488 0.888 82.583 2 295城镇化水平urb城镇人口占总人口的比重0.709 0.093 0.445 0.865 2 295

3 实证结果分析

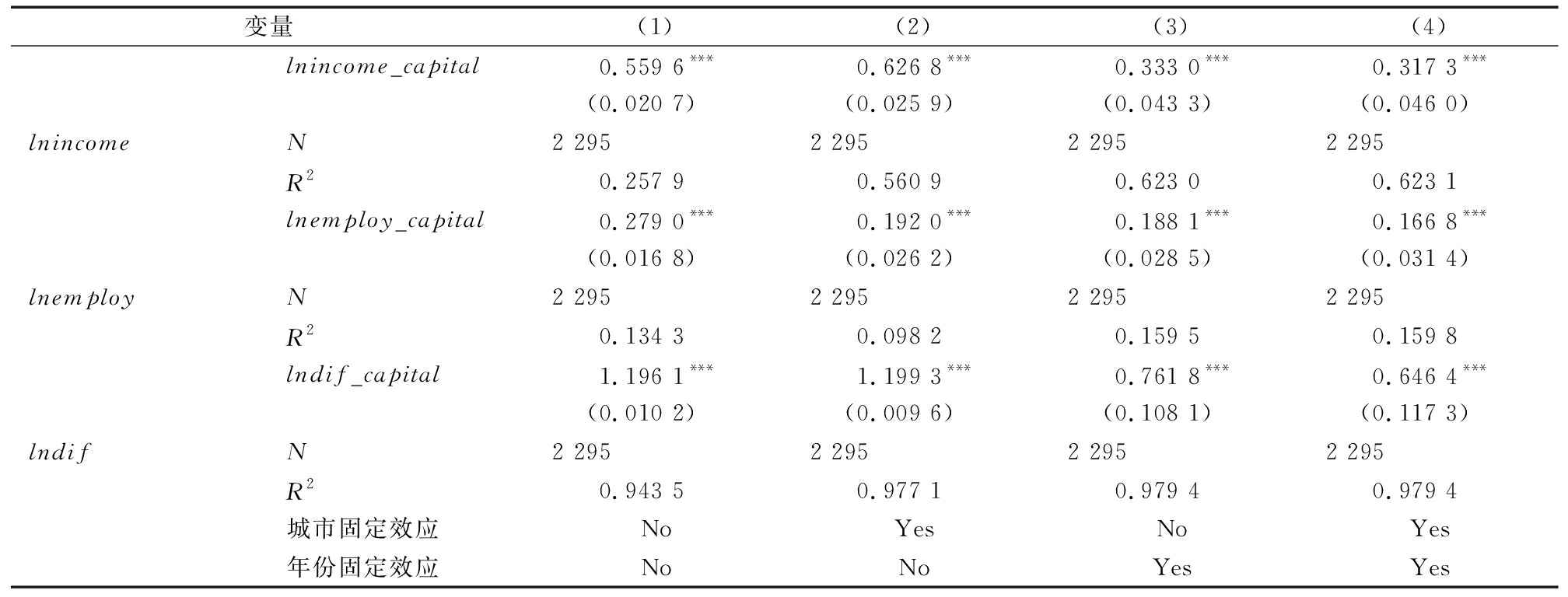

3.1 基准回归分析

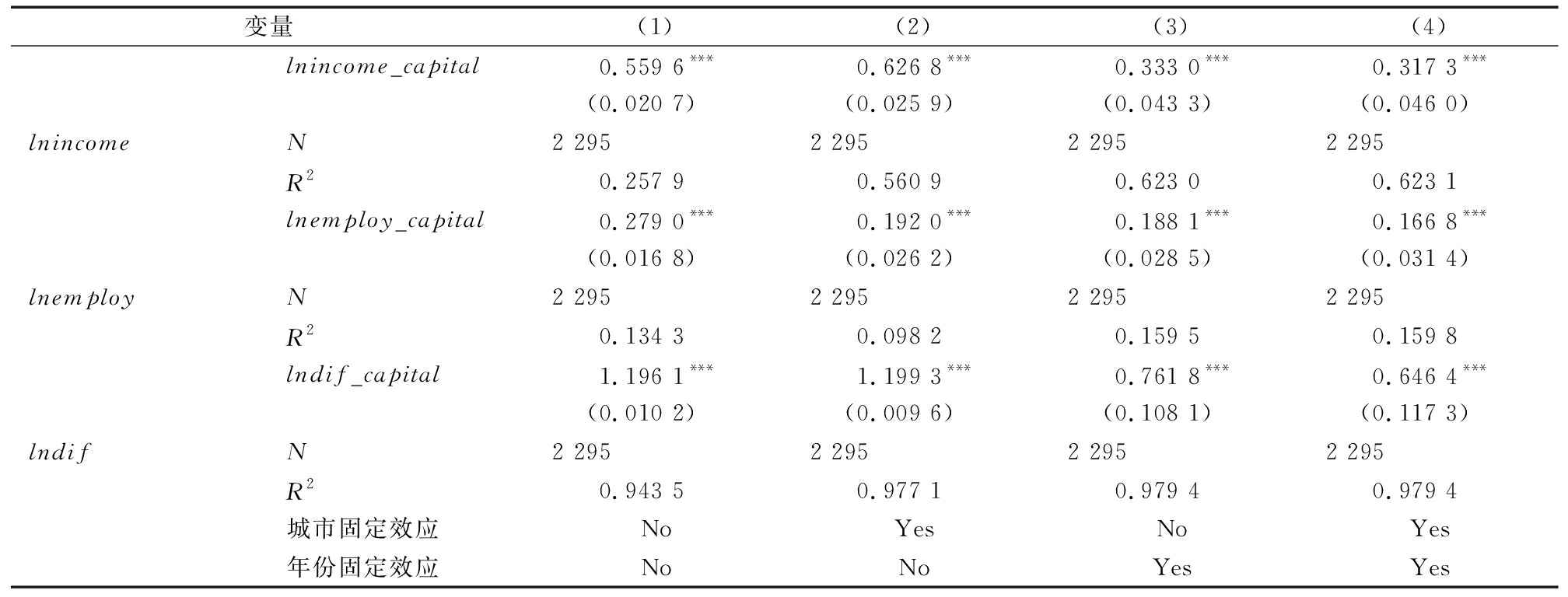

表2结果显示,从产出角度看,以电信业务总量的对数(lnincome)作为因变量,对应省会城市电信业务总量的对数(lnemploy_capital)作为自变量,在逐步控制城市固定效应、年份效应和城市年份双固定效应后,影响系数均为正且在1%水平下显著,即省会城市电信业务总量每提高1个百分点,会引致地方城市电信业务总量提高约0.3个百分点,说明省会城市数字经济发展会提高地方城市数字经济发展,溢出效应显著。

表2 省会城市数字经济溢出效应的OLS回归结果

Tab.2 Spillover effects of provincial capital cities' digital economy: OLS regression

变量(1)(2)(3)(4)lnincome_capital0.559 6***0.626 8***0.333 0***0.317 3***(0.020 7)(0.025 9)(0.043 3)(0.046 0)lnincomeN2 2952 2952 2952 295R20.257 90.560 90.623 00.623 1lnemploy_capital0.279 0***0.192 0***0.188 1***0.166 8***(0.016 8)(0.026 2)(0.028 5)(0.031 4)lnemployN 2 2952 2952 2952 295R20.134 30.098 20.159 50.159 8lndif_capital1.196 1***1.199 3***0.761 8***0.646 4***(0.010 2)(0.009 6)(0.108 1)(0.117 3)lndifN2 2952 2952 2952 295R20.943 50.977 10.979 40.979 4城市固定效应NoYesNoYes年份固定效应NoNoYesYes

注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%的水平下显著,括号内为稳健标准误。下同

从劳动力、资本要素投入角度看,分别以信息传输、计算机服务和软件业从业人数对数(lnemploy)和数字金融指数对数(lndif)作为因变量,两项回归结果显示,省会城市数字经济产业就业水平每提高1个百分点,会引致地方城市就业水平提高约0.17个百分点,以及省会城市数字经济的资本投入每提高1个百分点,会引致地方城市资本水平提高约0.65个百分点,说明省会城市数字经济发展会显著促进地方城市发展。

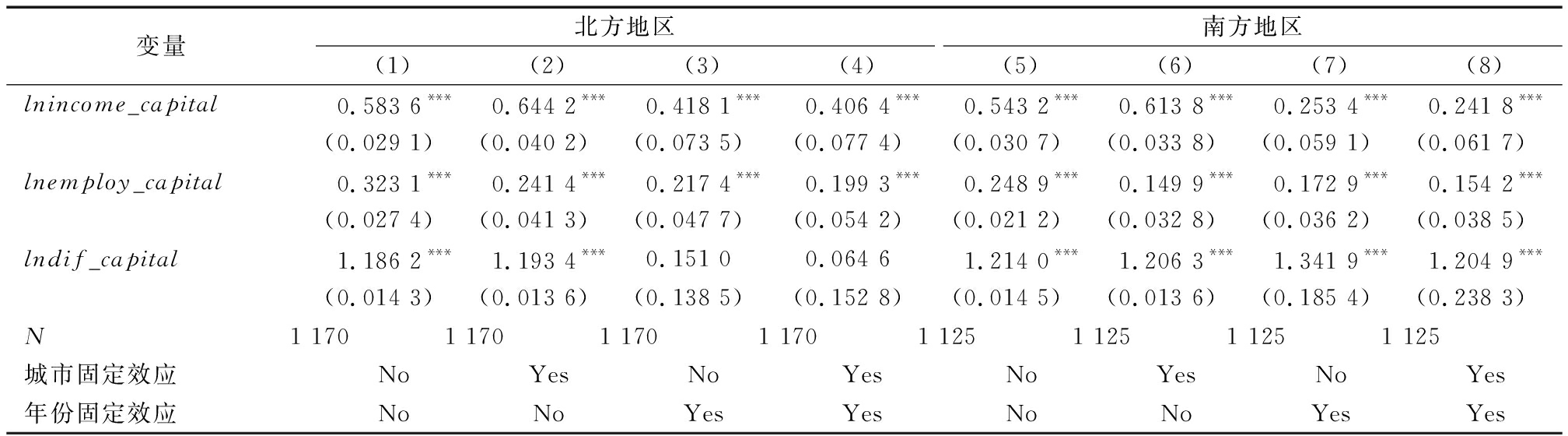

3.2 异质性分析

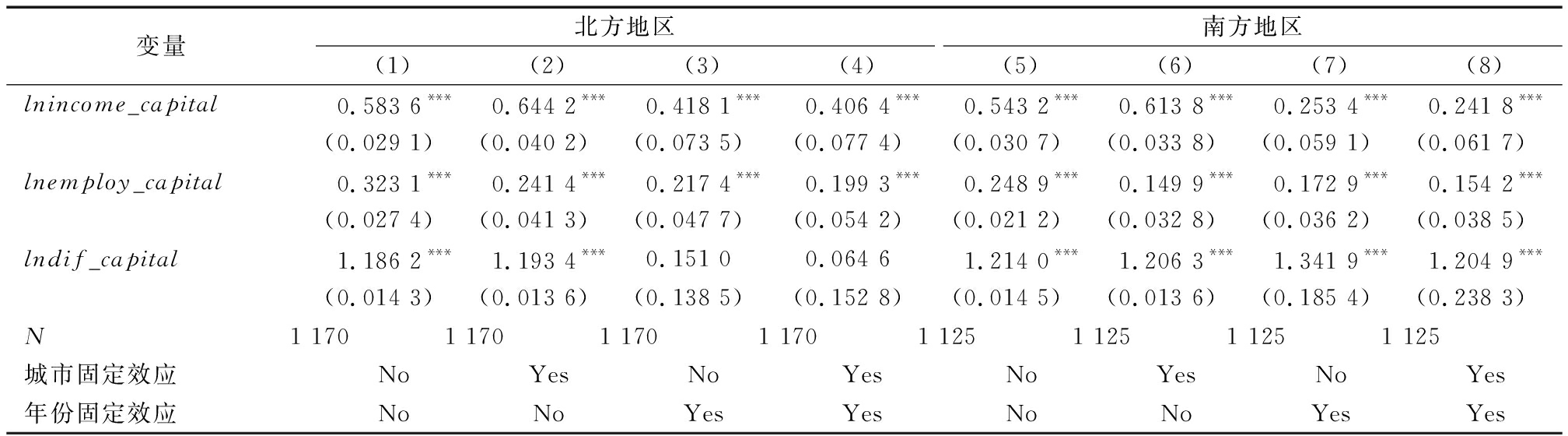

(1)地理区域异质性。首先,按照秦岭-淮河一线,将样本划分为北方地区(辽宁、河北、山东、黑龙江、吉林、内蒙古、山西、安徽、河南、陕西、甘肃、宁夏共12个省份)和南方地区(江苏、浙江、福建、广东、广西、江西、湖北、湖南、四川、云南、贵州共11个省份),分别进行城市固定效应、时间固定效应和城市时间双固定效应回归分析,回归结果见表3。由表3可知,北方和南方地区省会城市的数字经济发展对地方城市均呈现出正向溢出效应。此外,无论是从收入产出角度还是劳动力投入角度看,北方地区省会城市数字经济发展的溢出效应高于南方地区。从资本投入角度看,北方地区省会城市数字经济的溢出效应不显著,而南方地区省会城市的溢出效应显著。

表3 基于南北地区划分的异质性分析结果

Tab.3 Heterogeneity analysis: regions in the north and south

变量北方地区(1)(2)(3)(4)南方地区(5)(6)(7)(8)lnincome_capital0.583 6***0.644 2***0.418 1***0.406 4***0.543 2***0.613 8***0.253 4***0.241 8***(0.029 1)(0.040 2)(0.073 5)(0.077 4)(0.030 7)(0.033 8)(0.059 1)(0.061 7)lnemploy_capital0.323 1***0.241 4***0.217 4***0.199 3***0.248 9***0.149 9***0.172 9***0.154 2***(0.027 4)(0.041 3)(0.047 7)(0.054 2)(0.021 2)(0.032 8)(0.036 2)(0.038 5)lndif_capital1.186 2***1.193 4***0.151 00.064 61.214 0***1.206 3***1.341 9***1.204 9***(0.014 3)(0.013 6)(0.138 5)(0.152 8)(0.014 5)(0.013 6)(0.185 4)(0.238 3)N1 1701 1701 1701 1701 1251 1251 1251 125城市固定效应NoYesNoYesNoYesNoYes年份固定效应NoNoYesYesNoNoYesYes

参照1986年《中华人民共和国国民经济和社会发展第七个五年计划》,将样本划分为东部地区(辽宁、河北、天津、北京、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西、海南12个省(自治区、直辖市))、中部地区(黑龙江、吉林、内蒙古、山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南9个省(自治区))和西部地区(陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、四川、云南、贵州、西藏、重庆10个省(自治区、直辖市)),进一步探讨不同区域省会城市数字经济发展水平,回归结果见表4。从表4可以发现,省会城市数字经济的溢出效应主要发生在东部地区和中部地区,西部地区的溢出效应不显著。从收入产出角度看,东部地区省会城市数字经济的溢出效应普遍高于中西部地区;从劳动力投入角度看,相较于东部地区和西部地区,中部地区省会城市数字经济的溢出效应对地方城市的影响更显著;从资本投入角度看,相较于中西部地区,东部地区省会城市的数字经济溢出效应更显著,中部地区与西部地区省会城市数字经济溢出效应的差距不大。这可能是因为东部地区经济相对落后的地方城市在地理位置上更靠近经济较发达的省会城市,发展数字经济的其它条件较好,因此其省会城市数字经济的辐射作用相对更明显。中部地区省份呈抱团分布,为省会城市数字经济的溢出影响提供了丰富的劳动力资源,而西部地区发展较滞后,多数省份的数字经济发展仍处于准备和起步阶段,数字经济覆盖面较窄。

表4 基于东中西部地区划分的异质性分析结果

Tab.4 Heterogeneity analysis: eastern, central and western regions

变量东部地区(1)(2)(3)(4)中部地区(5)(6)(7)(8)西部地区(9)(10)(11)(12)lnincome_capital0.506 0***0.756 3***0.437 9***0.446 7***0.517 3***0.582 9***0.267 9***0.259 3***0.378 6***0.553 4***0.133 90.065 8(0.033 4)(0.040 6)(0.068 5)(0.071 4)(0.036 4)(0.040 0)(0.085 7)(0.087 0)(0.030 1)(0.045 2)(0.082 0)(0.102 6)lnemploy_capital0.185 0***0.216 7***0.136 5**0.132 1**0.205 8***0.215 8***0.248 6***0.250 4***0.200 6***0.079 50.113 2***0.019 7(0.031 0)(0.039 6)(0.053 4)(0.053 0)(0.042 5)(0.044 3)(0.057 2)(0.058 4)(0.016 4)(0.051 2)(0.030 2)(0.044 9)lndif_capital1.106 6***1.112 2***0.883 8***0.859 5***1.206 2***1.216 1***0.233 20.151 51.272 2***1.279 0***0.383 50.382 3(0.013 6)(0.011 9)(0.128 3)(0.144 0)(0.013 9)(0.013 3)(0.143 1)(0.159 3)(0.021 6)(0.020 7)(0.242 9)(0.250 5)N801801801801828828828828666666666666城市固定效应NoYesNoYesNoYesNoYesNoYesNoYes年份固定效应NoNoYesYesNoNoYesYesNoNoYesYes

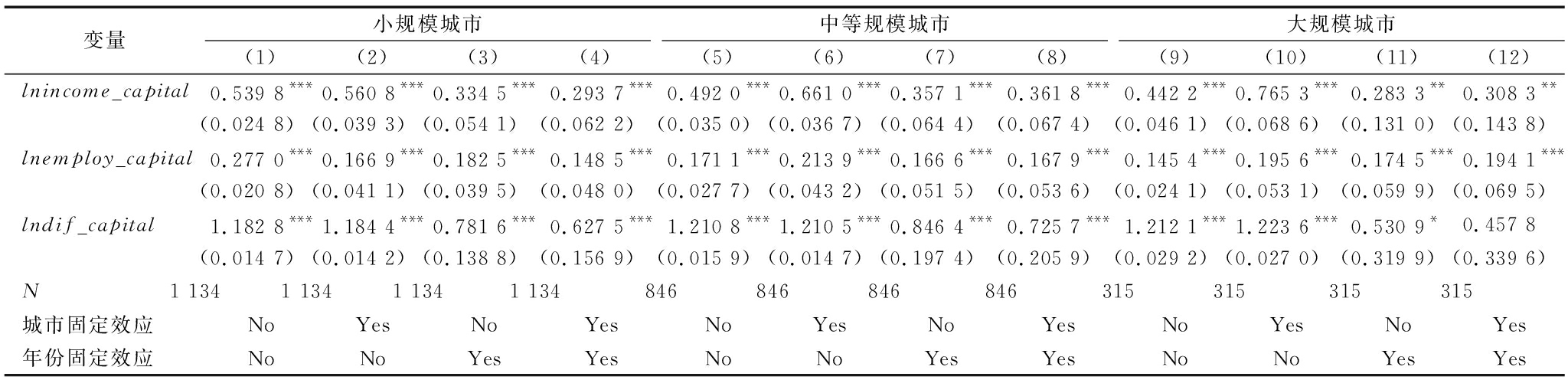

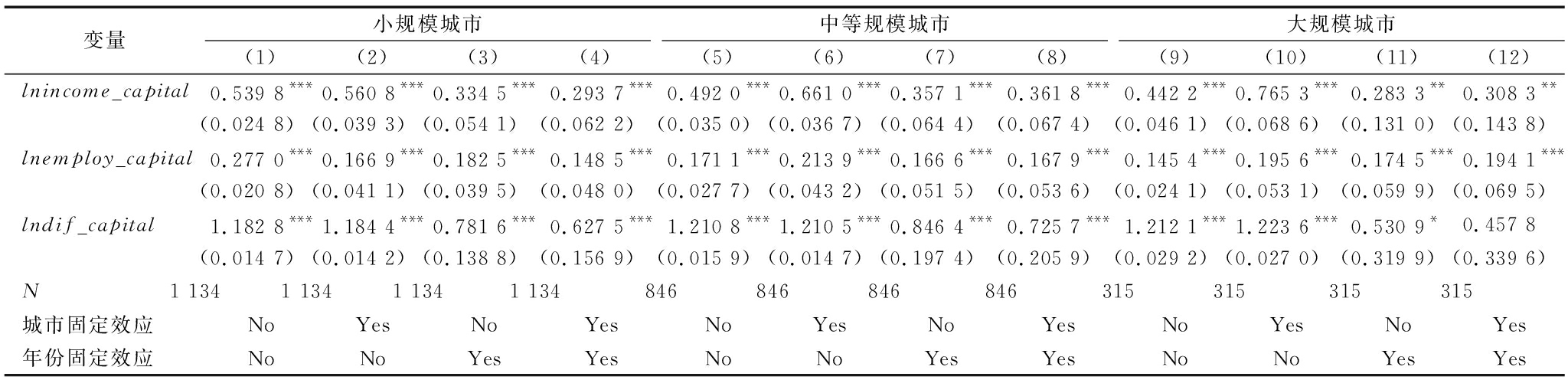

(2)经济发展异质性。除地理区位异质性外,探讨城市规模异质性也不容忽视。运用自然断点法将城市常住人口划分为小规模城市(360万人以下)、中等规模城市(360-680万人)和大规模城市(680万人以上),回归结果见表5。从表5可以发现:不同规模省会城市的数字经济发展均呈现溢出效应,且中等规模城市的数字经济溢出效应明显强于小规模和大规模城市。可能原因是:当前中等规模城市能够提供更多的劳动力和资本要素投入,地方城市能够学习到更多数字经济技术和积累相关经验,而小规模城市的数字经济收入产出往往是从地方城市聚集到省会城市。

表5 基于城市规模划分的异质性分析结果

Tab.5 Heterogeneity analysis: large, medium and small cities

变量小规模城市(1)(2)(3)(4)中等规模城市(5)(6)(7)(8)大规模城市(9)(10)(11)(12)lnincome_capital0.539 8***0.560 8***0.334 5***0.293 7***0.492 0***0.661 0***0.357 1***0.361 8***0.442 2***0.765 3***0.283 3**0.308 3**(0.024 8)(0.039 3)(0.054 1)(0.062 2)(0.035 0)(0.036 7)(0.064 4)(0.067 4)(0.046 1)(0.068 6)(0.131 0)(0.143 8)lnemploy_capital0.277 0***0.166 9***0.182 5***0.148 5***0.171 1***0.213 9***0.166 6***0.167 9***0.145 4***0.195 6***0.174 5***0.194 1***(0.020 8)(0.041 1)(0.039 5)(0.048 0)(0.027 7)(0.043 2)(0.051 5)(0.053 6)(0.024 1)(0.053 1)(0.059 9)(0.069 5)lndif_capital1.182 8***1.184 4***0.781 6***0.627 5***1.210 8***1.210 5***0.846 4***0.725 7***1.212 1***1.223 6***0.530 9*0.457 8(0.014 7)(0.014 2)(0.138 8)(0.156 9)(0.015 9)(0.014 7)(0.197 4)(0.205 9)(0.029 2)(0.027 0)(0.319 9)(0.339 6)N1 1341 1341 1341 134846846846846315315315315城市固定效应NoYesNoYesNoYesNoYesNoYesNoYes年份固定效应NoNoYesYesNoNoYesYesNoNoYesYes

3.3 稳健性检验

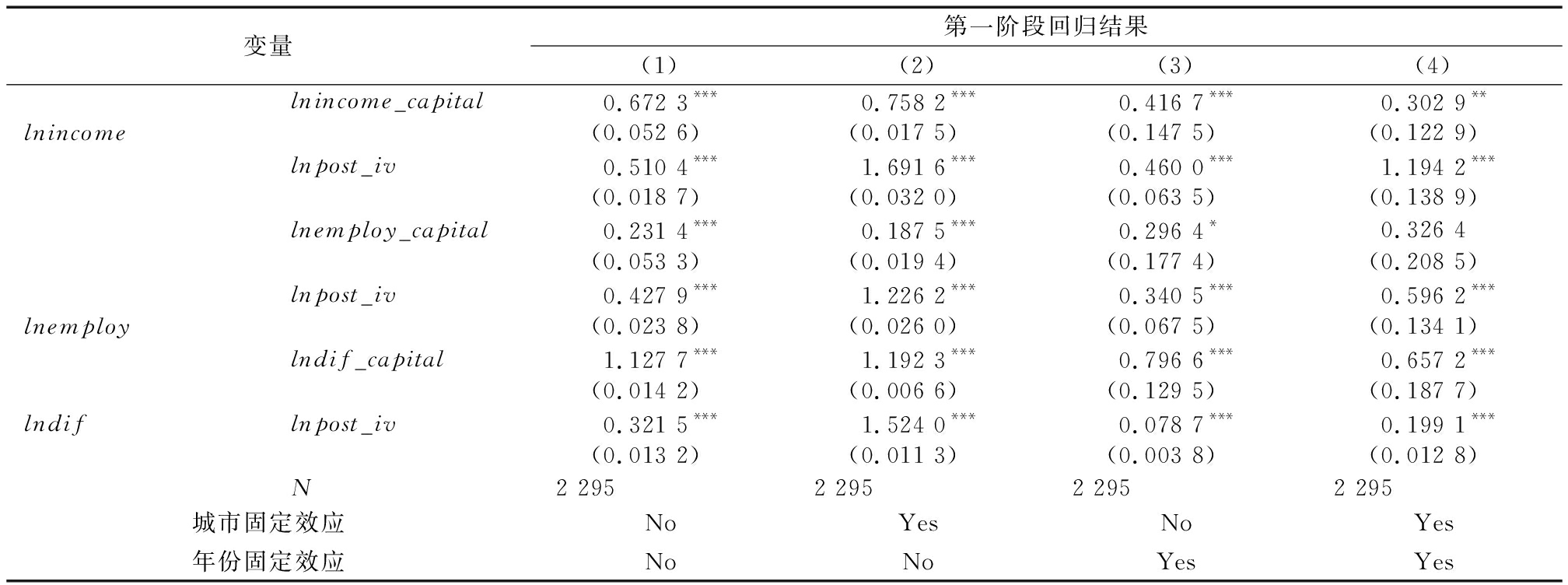

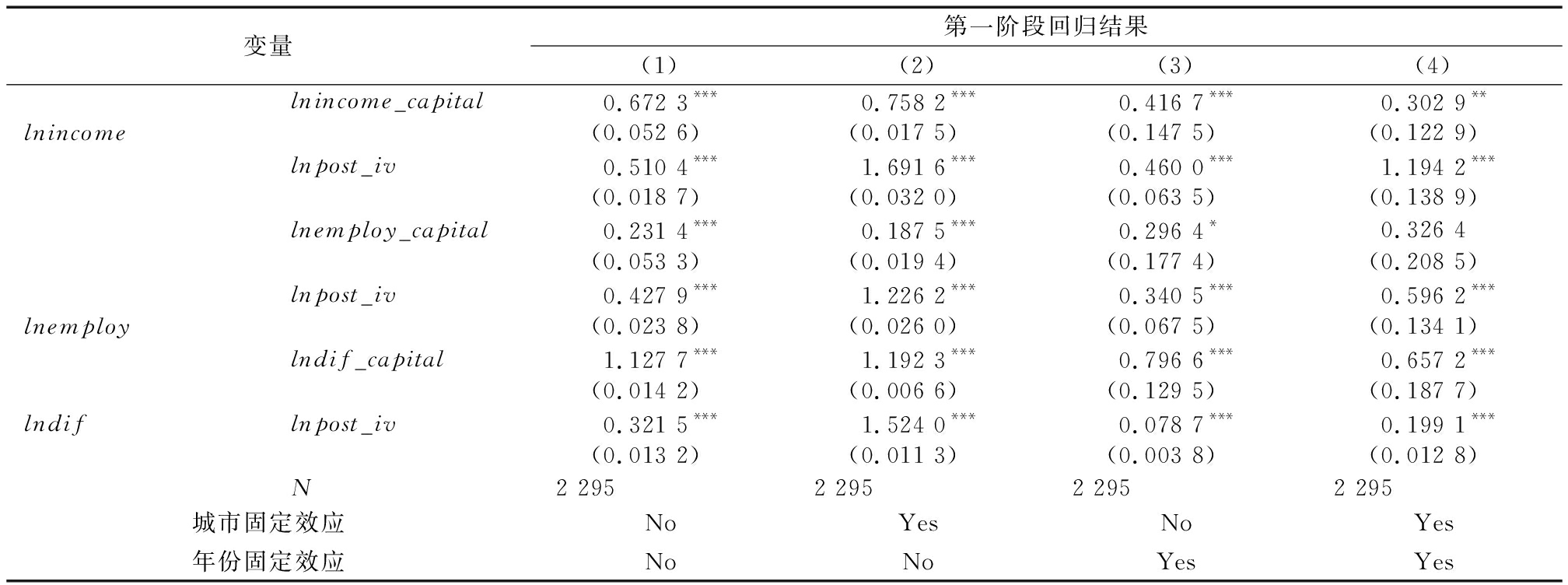

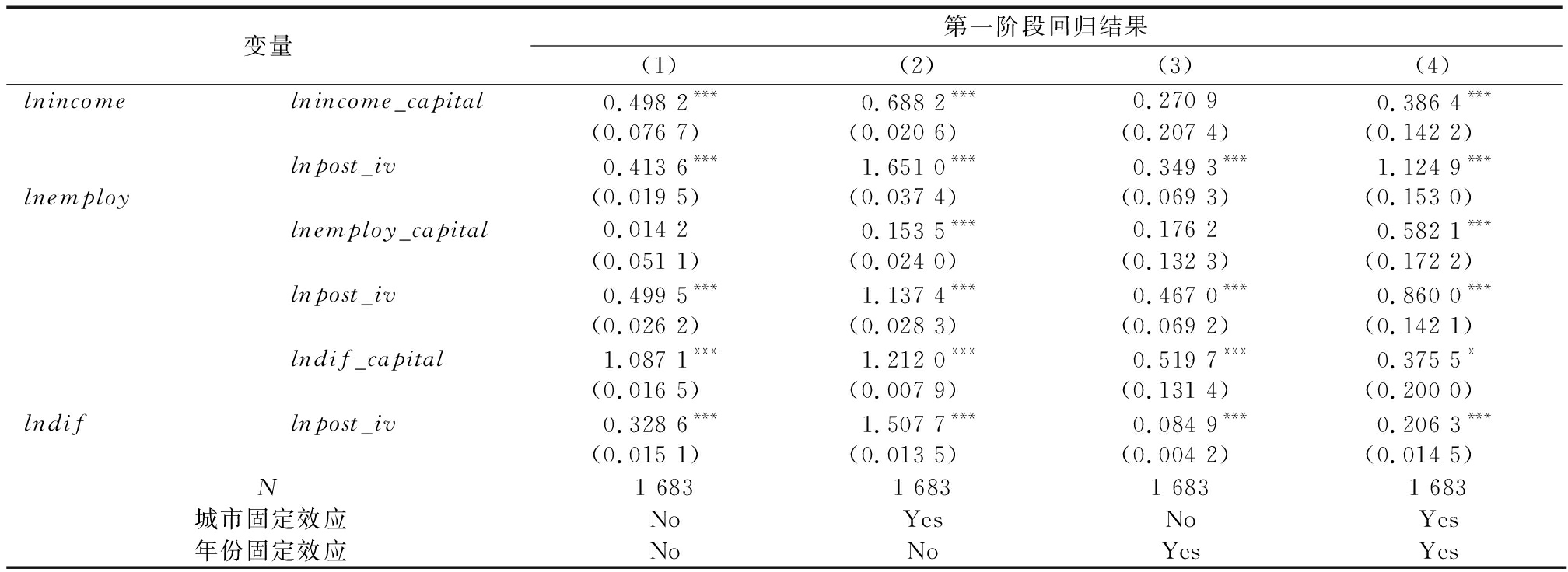

(1)内生性处理。理论上,地方城市数字经济发展同样可以通过溢出效应,反向促进省会城市数字经济发展,为此需要进一步运用工具变量法解决由反向因果导致的内生性问题。回归结果见表6。可以发现,从产出角度看,以地方城市电信业务总量对数(lnincome)作为因变量,对应省会城市电信业务总量对数(lnemploy_capital)作为自变量,省会城市的lnpost_iv作为工具变量,两阶段回归系数均显著为正,即省会城市电信业务总量每增长1个百分点,地方城市电信业务总量相应提高约0.3个百分点,但与OLS估计结果相比,IV估计结果显著提升,反映出地方城市数字经济发展也可能通过竞争效应降低省会城市数字经济发展,导致OLS回归结果偏低,即低估省会城市数字经济发展的溢出效应。劳动力和资本投入角度的回归结果与产出角度类似,即第一阶段和第二阶段回归系数均显著为正,IV回归系数大于OLS回归结果。

表6 省会城市数字经济发展的溢出效应:IV回归

Tab.6 Spillover effects of digital economy development in procincial capital cities: IV regression

变量第一阶段回归结果(1)(2)(3)(4)lnincome_capital0.672 3***0.758 2***0.416 7***0.302 9**lnincome(0.052 6)(0.017 5)(0.147 5)(0.122 9)lnpost_iv0.510 4***1.691 6***0.460 0***1.194 2***(0.018 7)(0.032 0)(0.063 5)(0.138 9)lnemploy_capital0.231 4***0.187 5***0.296 4*0.326 4(0.053 3)(0.019 4)(0.177 4)(0.208 5)lnpost_iv0.427 9***1.226 2***0.340 5***0.596 2***lnemploy(0.023 8)(0.026 0)(0.067 5)(0.134 1)lndif_capital1.127 7***1.192 3***0.796 6***0.657 2***(0.014 2)(0.006 6)(0.129 5)(0.187 7)lndiflnpost_iv0.321 5***1.524 0***0.078 7***0.199 1***(0.013 2)(0.011 3)(0.003 8)(0.012 8)N2 2952 2952 2952 295城市固定效应NoYesNoYes年份固定效应NoNoYesYes

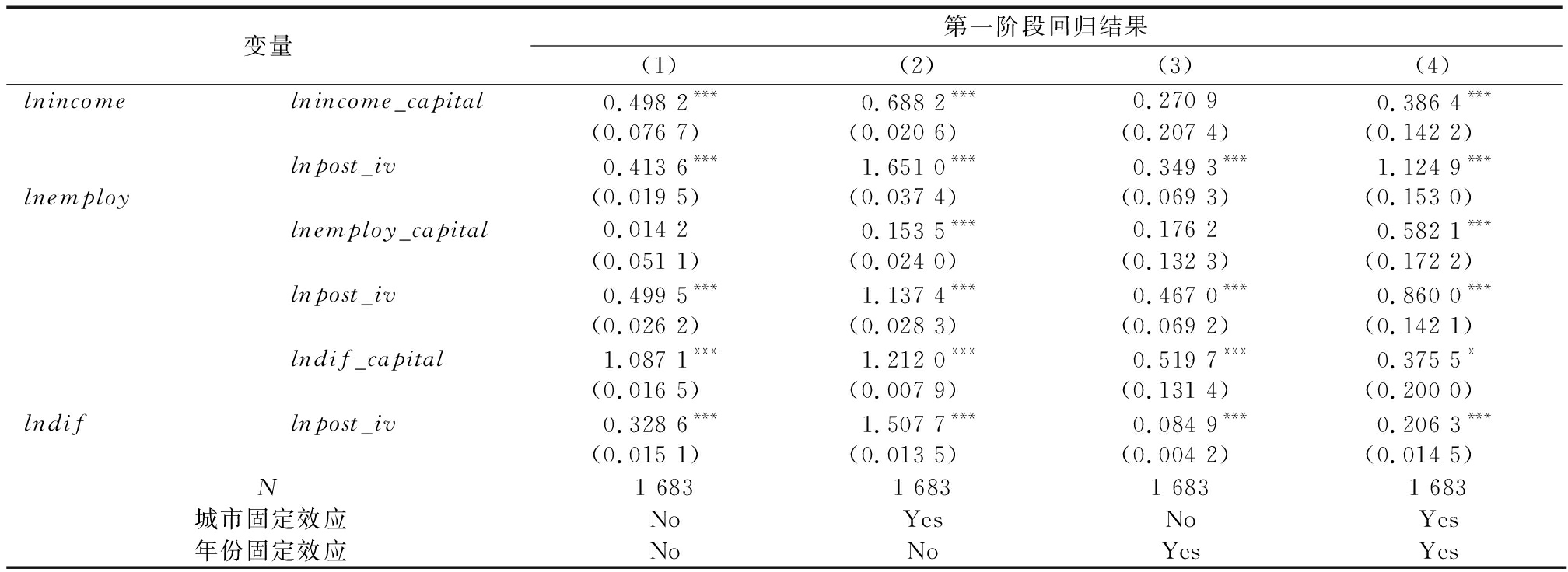

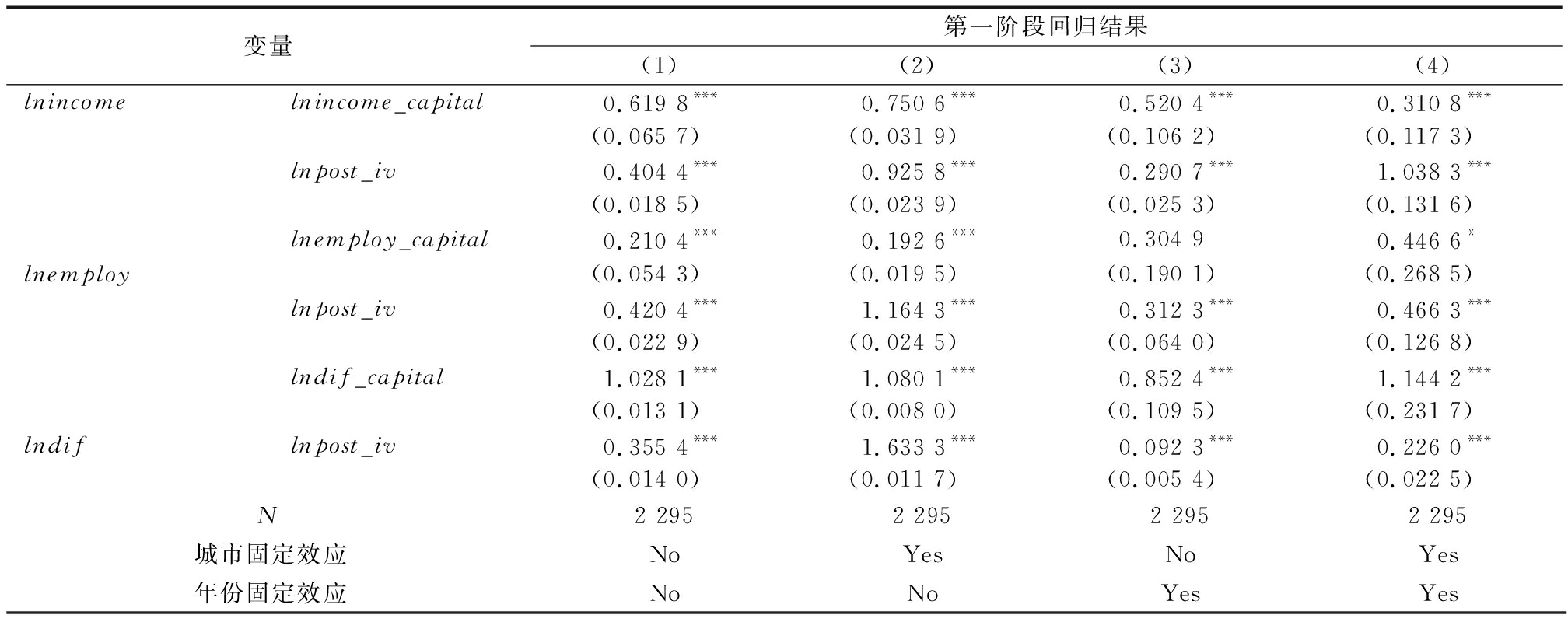

(2)剔除部分城市样本。为保证实证结果稳健性,进一步考虑一种实际情况是某些省会城市在经济发展水平上并不一定处于主导地位,即存在与省会城市发展水平相当甚至超过省会城市的地方城市。为此,剔除山东、江苏、广东、福建和辽宁等省内存在非省会中心城市的样本,相应的IV回归结果如表7所示。从表7可以看出,IV估计系数在1%水平下仍然显著为正,表明在省会城市居于主导地位的省域,数字经济的溢出效应占主导,并促进地方城市数字经济发展。

表7 稳健性检验:剔除鲁苏粤闽辽样本

Tab.7 Robustness test: excluding samples of Shandong, Jiangsu, Guangdong,Fujian and Liaoning provinces

变量第一阶段回归结果(1)(2)(3)(4)lnincomelnincome_capital0.498 2***0.688 2***0.270 90.386 4***(0.076 7)(0.020 6)(0.207 4)(0.142 2)lnpost_iv0.413 6***1.651 0***0.349 3***1.124 9***lnemploy(0.019 5)(0.037 4)(0.069 3)(0.153 0)lnemploy_capital0.014 20.153 5***0.176 20.582 1***(0.051 1)(0.024 0)(0.132 3)(0.172 2)lnpost_iv0.499 5***1.137 4***0.467 0***0.860 0***(0.026 2)(0.028 3)(0.069 2)(0.142 1)lndif_capital1.087 1***1.212 0***0.519 7***0.375 5*(0.016 5)(0.007 9)(0.131 4)(0.200 0)lndiflnpost_iv0.328 6***1.507 7***0.084 9***0.206 3***(0.015 1)(0.013 5)(0.004 2)(0.014 5)N1 6831 6831 6831 683城市固定效应NoYesNoYes年份固定效应NoNoYesYes

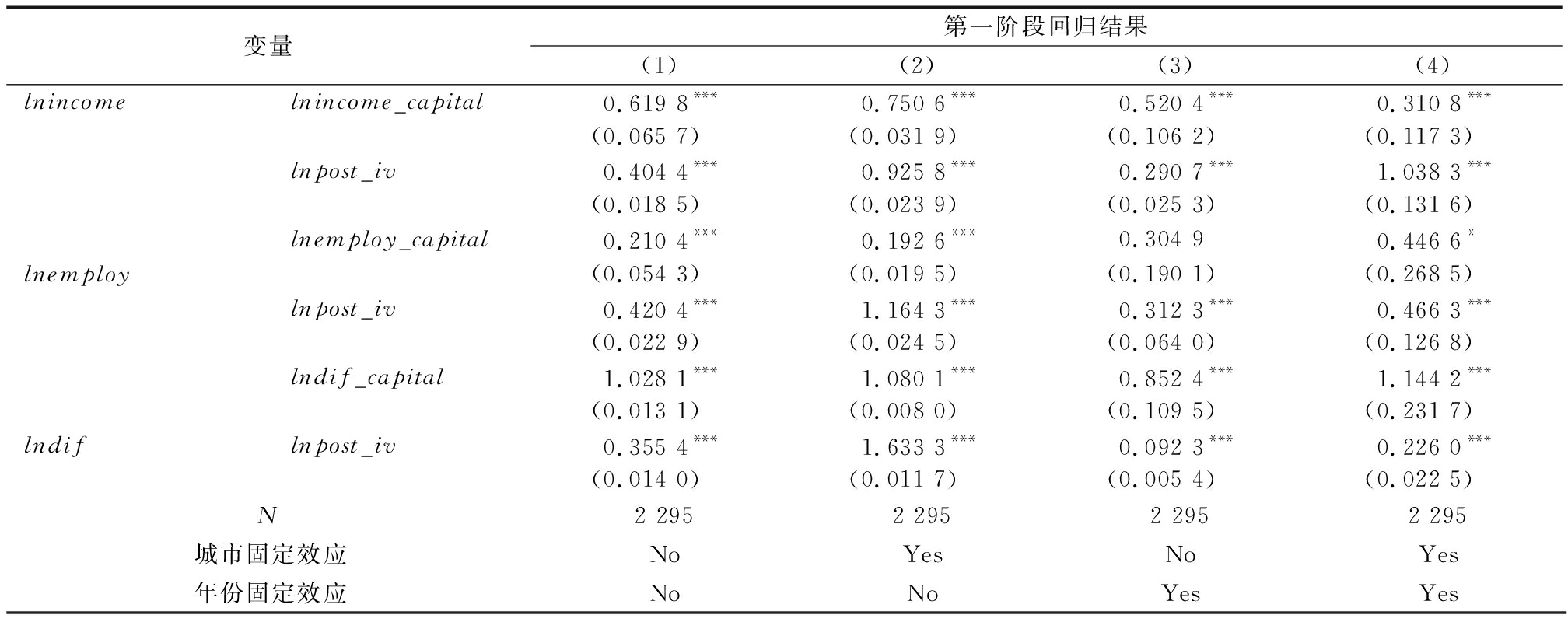

(3)替换被解释变量。在IV回归基础上,考虑到从收入产出、劳动力与资本投入角度衡量数字经济发展水平可能存在其它替代变量。为此,将收入产出维度的电信业务总量扩展为邮电业务总量,将劳动投入维度的信息传输、计算机服务和软件业从业人数增加科学研究和技术服务业从业人数,将资本投入维度的数字金融指数替换为数字金融应用深度(该变量是数字金融指数的子指数,涵盖支付、货币基金、信贷、保险、投资和信用等业务),并重新进行IV回归,结果见表8。从表8可以看出,在更换数字经济发展水平测度变量后,从收入、劳动力和资本角度看,省会城市数字经济发展对地方城市数字经济发展均具有显著的溢出效应,进一步验证上述研究结论的可靠性。

表8 稳健性检验:替换被解释变量

Tab.8 Robustness test: replacement of explained variables

变量第一阶段回归结果(1)(2)(3)(4)lnincomelnincome_capital0.619 8***0.750 6***0.520 4***0.310 8***(0.065 7)(0.031 9)(0.106 2)(0.117 3)lnpost_iv0.404 4***0.925 8***0.290 7***1.038 3***(0.018 5)(0.023 9)(0.025 3)(0.131 6)lnemploy_capital0.210 4***0.192 6***0.304 90.446 6*lnemploy(0.054 3)(0.019 5)(0.190 1)(0.268 5)lnpost_iv 0.420 4***1.164 3***0.312 3***0.466 3***(0.022 9)(0.024 5)(0.064 0)(0.126 8)lndif_capital1.028 1***1.080 1***0.852 4***1.144 2***(0.013 1)(0.008 0)(0.109 5)(0.231 7)lndiflnpost_iv0.355 4***1.633 3***0.092 3***0.226 0***(0.014 0)(0.011 7)(0.005 4)(0.022 5)N2 2952 2952 2952 295城市固定效应NoYesNoYes年份固定效应NoNoYesYes

3.4 进一步的机制分析

前文已经证实省会城市数字经济的溢出效应,可进一步识别与分析溢出效应影响机制。

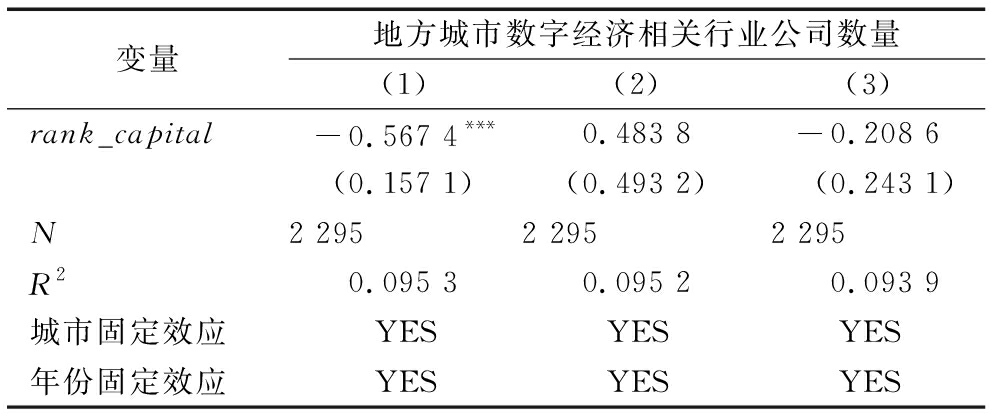

(1)分工机制。当企业生产产品时,原有的内部总部—生产结构(需要较高的管理成本)向外转变为总部和服务部门集中在大城市、标准化生产部门迁移到地方城市(管理成本降低,但合作成本提高)的结构,最终企业内部职能分工转变为城市职能分工[27-28]。数字经济发展持续推动全社会分工深化,促使众多第一、二产业生产环节或部门分离出来,形成新服务业务部门,如网络众包就是一种专业化分工模式[29-30]。同样,省会城市在其中扮演研发角色,地方城市则较多扮演生产角色。

使用省内地方城市从事数字经济相关产业的公司数量识别潜在的分工机制。根据国家统计局发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,筛选出2011-2019年符合数字经济范畴的上市公司数据共计20 206个,计算地方城市从事数字经济相关产业的公司数量并作为因变量。在自变量方面,构造反映省会城市的省内经济地位变量rank_capital,如果位于前三,赋值为1,否则为0。回归模型如式(18)所示。

company_dit=α+β·rank_capitalit+δ·controlit+γi+μt+εit

(18)

company_dit表示地方城市从事数字经济相关产业的上市公司数量。分别从省会城市数字经济相关收入以及劳动力、资本投入角度度量省会城市所处地位。控制变量有经济发展水平、政府支持力度、融资能力、城镇化水平。

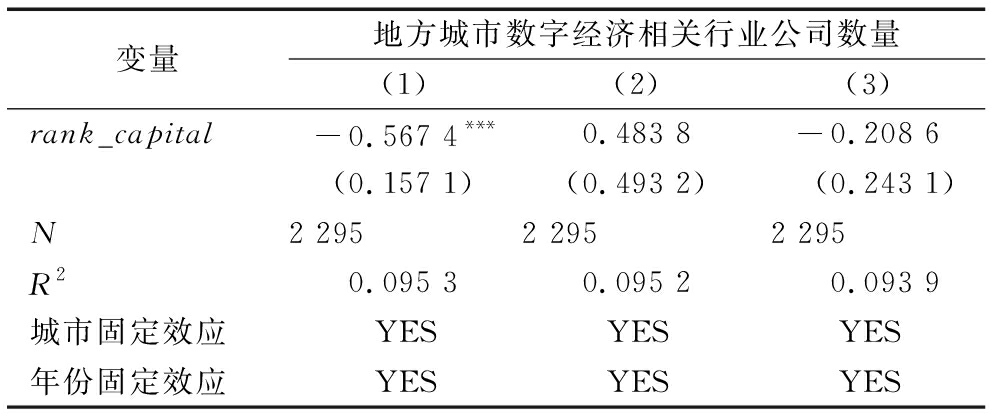

分工机制检验回归结果见表9。第(1)列以电信业务总量占第三产业产值的比重度量,第(2)列以信息传输、计算机服务和软件业从业人员数占第三产业从业人员数的比重度量,第(3)列以数字金融应用深度度量。表9结果显示,回归系数部分显著,符号也出现一定变化,表明拥有优势地位的省会城市未能显著促进地方城市数字企业发展,分工机制也未能充分解释前文省会城市数字经济发展的溢出效应。原因可能是,数字经济作为新经济业态,需要较强的数字基础设施支撑、较多的政策扶持,相比之下,省会城市具有更多的资源、政策优势,因此数字企业一般集中于省会城市,而较少去偏远的地方城市。

表9 分工机制检验结果

Tab.9 Test results of division mechanism

变量地方城市数字经济相关行业公司数量(1)(2)(3)rank_capital-0.567 4***0.483 8-0.208 6(0.157 1)(0.493 2)(0.243 1)N2 2952 2952 295R20.095 30.095 20.093 9城市固定效应YESYESYES年份固定效应YESYESYES

(2)学习机制。通常情况下,地方城市可以通过学习省会城市先进技术、经验和知识提高自身生产效率[19][31]。数字经济通过强化信息和知识流动、学习和模仿机制、合作研发机制[32]产生溢出效应,弱化地理距离导致的技术溢出衰减,突破空间距离限制,提高知识与信息的普惠性,使得地方城市可以低成本共享省会城市的优质资源和信息。

本文利用因变量地方城市专利授权数来识别潜在的学习机制,主要是考虑到地方城市通过学习省会城市先进技术和经验,有助于形成自身专利,而专利授权数相对专利申请数更具有实用性。在自变量方面,当省会城市在省内具有一定优势时,才会吸引地方城市学习与模仿,为此构造反映省会城市的省内地位变量rank_capital,如果位于前三,赋值为1,否则为0。回归模型如下:

patentsit=α+β·rank_capitalit+δ·controlit+γi+μt+εit

(19)

patentsit表示地方城市专利授权数的对数,分别从省会城市数字经济收入、劳动力与资本投入角度度量省会城市的省内地位。控制变量有经济发展水平、政府支持力度、融资能力、城镇化水平。

学习机制检验回归结果见表10。第(1)列以电信业务总量占第三产业产值比重度量,第(2)列以信息传输、计算机服务和软件业从业人数占第三产业从业人员数比重度量,第(3)列以数字金融应用深度度量。从表10可以看出,无论是从收入、劳动力投入角度,还是从资本投入角度反映省会城市地位,回归系数均在1%的水平下显著为正,表明地方城市会向具有优势的省会城市学习,省会城市数字经济的溢出效应主要通过学习机制实现。

表10 学习机制检验结果

Tab.10 Test results of learning mechanism

变量地方城市申请专利授权数(1)(2)(3)rank_capital0.169 1***0.117 1***0.141 1***(0.045 7)(0.030 3)(0.045 4)N2 2952 2952 295R20.684 40.682 50.682 2城市固定效应YESYESYES年份固定效应YESYESYES

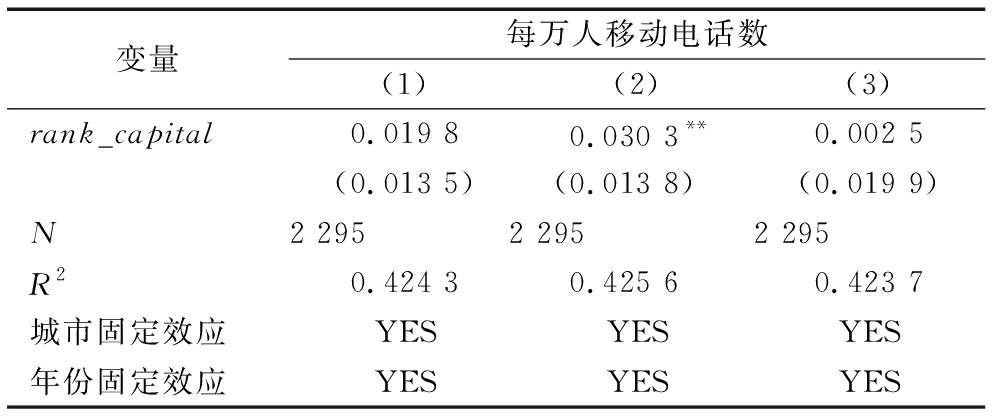

(3)共享机制。地方城市通过共享省会城市数字基础设施,如网络设施、服务平台等,优化资源配置,进而提高省会城市对地方城市数字经济的溢出效应。不同于强调共享闲置物品或服务的共享经济[33],此处重点关注数字基础设施共享。

使用因变量地方城市每万人移动电话数识别潜在的共享机制,移动电话可以视作数字经济基础设施的重要构成。值得注意的是,早期的移动电话应用主要集中于大城市,此时信息交流价值不高。随着时间推移,移动电话逐渐向周边小城市普及,此时大城市与小城市之间逐渐产生网络效应,信息交流成本大幅降低,为数字经济发展提供了坚实基础。在自变量方面,构造反映省会城市的省内地位变量rank_capital,如果位于前三,赋值为1,否则为0。回归模型如下:

telit=α+β·rank_capitalit+δ·controlit+γi+μt+εit

(20)

telit表示地方城市每万人移动电话数的对数,分别从省会城市数字经济收入、劳动力投入与资本投入角度度量省会城市的省内地位。控制变量有经济发展水平、政府支持力度、融资能力、城镇化水平。

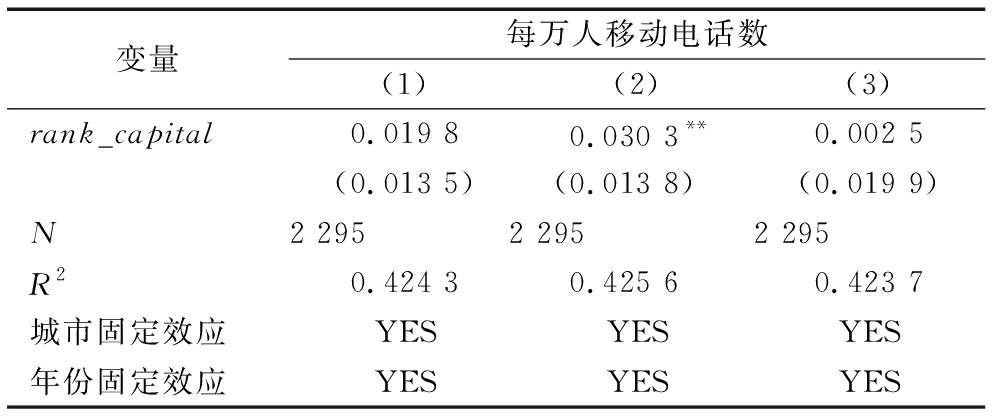

共享机制检验回归结果见表11。其中,第(1)列以电信业务总量占第三产业产值比重度量,第(2)列以信息传输、计算机服务和软件业从业人员数占第三产业从业人员数比重度量,第(3)列以数字金融应用深度度量。从表11可以看出,回归系数均为正,仅有劳动力影响因素显著为正,表明地方城市与省会城市间可能存在共享模式,但影响效应不显著。原因可能是,当前地方城市的数字基础设施建设不够充分,省会城市与地方城市间还未能形成良好的数字经济网络机制。

表11 共享机制检验结果

Tab.11 Test results of sharing mechanism

变量每万人移动电话数(1)(2)(3)rank_capital0.019 80.030 3**0.002 5(0.013 5)(0.013 8)(0.019 9)N2 2952 2952 295R20.424 30.425 60.423 7城市固定效应YESYESYES年份固定效应YESYESYES

4 结语

4.1 研究结论与启示

探究省会城市数字经济发展如何影响地方城市发展,既是检验“强省会”战略有效性的手段之一,也是关乎区域协调发展的现实问题。如果省会城市的数字经济发展会虹吸地方城市的资源、能力、潜力,那么政府应当适度调整大城市发展策略;如果省会城市的数字经济发展有效促进地方城市数字经济发展,那么政府可以继续实施“强省会”战略,充分发挥省会城市数字经济的溢出效应,实现省内城市互利共赢。本文尝试性地从收入产出、劳动力和资本投入角度构建理论模型,揭示数字经济溢出效应和虹吸效应的作用机制,采用2011-2019年278个地级市城市面板数据,实证研究省会城市数字经济发展对地方城市的影响,得出以下结论与政策启示:

(1)省会城市数字经济发展对地方城市具有显著的溢出效应,在排除双向因果导致的内生性问题后,上述溢出效应仍然显著,经过稳健性检验后该结论依然成立。基于此,本文提出,应坚持深入实施“强省会”战略,发挥省会城市的引领示范辐射作用;降低省会城市的制度壁垒,清除资源流动障碍,加快技术、人才、资金等要素集聚,完善数字基础设施建设,大力发展数字技术产业集群,全力打造数字经济发展增长极,合力共推与共享“强省会”战略红利。

(2)从地理区域异质性看,南北方省会城市的数字经济发展均具有正向溢出效应。同时,省会城市数字经济发展的溢出效应主要发生在东中部地区,西部地区溢出效应不明显;从经济发展异质性看,不同规模省会城市的数字经济发展均呈现溢出效应,但中等规模城市的溢出效应明显大于小规模和大规模城市。因此,应坚持因地制宜原则,构建错位发展格局,充分考虑不同地区数字经济发展水平差异,对欠发达地区予以更多政策支持,引导数字经济优势企业到欠发达地区投资。

(3)从机制分析来看,省会城市数字经济的溢出效应并不能通过分工机制予以解释,而是通过学习机制起作用,部分通过共享机制实现,且地方城市会通过向具有优势的省会城市学习先进经验,促进数字经济溢出效应产生。因此,应明确省会城市和地方城市数字经济发展定位,充分释放数字经济潜能,打造分工协作的产业链条。地方城市应当加强与发达城市交流合作,充分学习省会城市先进经验及技术,不断缩小与省会城市间的数字鸿沟。

4.2 研究不足与展望

本文存在以下不足:①实证检验了省会城市数字经济发展对地方城市的显著正向溢出效应,但未能明确具体的溢出边界,未来可以运用空间门槛模型等进行溢出边界范围划分,为“强省会”战略下省会城市发展数字经济提供参考;②北京和四川的情况特殊,在人们印象中往往存在“环首都贫困带”和“吸血省会”的戏谑,未来可针对这两个省市城市群进行数字经济发展实证检验,可能会得出有趣的结论;③受限于数据和技术方法,在探讨省会城市数字经济发展对地方城市的影响时,背后的作用机制分析未能充分考虑数字产业的前向和后向关联问题,未来可以结合数字企业相关数据对这一问题展开更深入的研究。

参考文献:

[1] 赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65-76.

[2] MARTINEZ-CARO E,CEGARRA-NAVARRO J G,ALFONSO-RUIZ F J,etal.Digital technologies and firm performance:the role of digital organisational culture[J].Technological Forecasting &Social Change,2020,154(5):1-10.

[3] 黄赜琳,秦淑悦,张雨朦.数字经济如何驱动制造业升级[J].经济管理,2022,44(4):80-97.

[4] 许宪春,张美慧.中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J].中国工业经济,2020,37(5):23-41.

[5] 柏培文,张云.数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益[J].经济研究,2021,56(5):91-108.

[6] 王军,朱杰,罗茜.中国数字经济发展水平及演变测度[J].数量经济技术经济研究,2021,38(7):26-42.

[7] 张勋,万广华,张佳佳,等.数字经济、普惠金融与包容性增长[J].经济研究,2019,54(8):71-86.

[7] 柏培文,喻理.数字经济发展与企业价格加成:理论机制与经验事实[J].中国工业经济,2021,38(11):59-77.

[9] 钱海章,陶云清,曹松威,等.中国数字金融发展与经济增长的理论与实证[J].数量经济技术经济研究,2020,37(6):26-46.

[10] 陈怀超,田晓煜,范建红.数字经济、人才数字素养与制造业结构升级的互动关系——基于省级面板数据的PVAR分析[J].科技进步与对策,2022,39(19):49-58.

[11] 王俊豪,周晟佳.中国数字产业发展的现状、特征及其溢出效应[J].数量经济技术经济研究,2021,38(3):103-119.

[12] 赵滨元.数字经济对区域创新绩效及其空间溢出效应的影响[J].科技进步与对策,2021,38(14):37-44.

[13] 习明明,梁晴,傅钰.数字经济对城市经济增长的影响研究[J].当代财经,2022,43(9):15-27.

[14] 邓慧慧,周梦雯,程钰娇.数字经济与城市群协同发展:基于夜间灯光数据的研究[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2022,52(4):32-49.

[15] 白俊红,陈新.数字经济、空间溢出效应与区域创新效率[J/OL].研究与发展管理:1-12[2022-10-10].

[16] 柳卸林,张文逸,葛爽,等.数字化是否有利于缩小城市间发展差距——基于283个城市的实证研究[J].科学学与科学技术管理,2021,42(6):102-113.

[17] 李宗显,杨千帆.数字经济如何影响中国经济高质量发展[J].现代经济探讨,2021,40(7):10-19.

[18] 徐辉,邱晨光.数字经济发展提升了区域创新能力吗——基于长江经济带的空间计量分析[J].科技进步与对策,2022,39(13):43-53.

[19] DURANTON G, PUGA D. Micro-foundations of urban agglomeration economies[J].Handbook of Regional and Urban Economics,2004(4):2063-2117.

[20] 赵星,王林辉.中国城市创新集聚空间演化特征及影响因素研究[J].经济学家,2020,32(9):75-84.

[21] GORDON I R, MCCANN P. Industrial clusters:complexes, agglomeration and/or social networks[J].Urban Studies,2013,37(3):513-532.

[22] LOVELY M E, LIANG Y, ZHANG H. Economic geography and inequality in China:did improved market access widen spatial wage differences[J]. China Economic Review, 2019,54(C):306-323.

[23] 张航,丁任重.实施“强省会”战略的现实基础及其可能取向[J].改革,2020,33(8):147-158.

[24] 郭峰,王靖一,王芳,等.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊),2020,19(4):1401-1418.

[25] 黄群慧,余泳泽,张松林.互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J].中国工业经济,2019,36(8):5-23.

[26] NUNN N, QIAN N. US food aid and civil conflict[J]. American Economic Review, 2014, 104 (6): 1630-1666.

[27] GROSSMAN G M, HELPMAN H. Integration versus outsourcing in industry equilibrium[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2002,117(1): 85-120.

[28] DURANTON G, PUGA D. From sectoral to functional urban specialisation[J].Journal of Urban Economics,2005,57(2):343-370.

[29] 刘翠花.数字经济对产业结构升级和创业增长的影响[J].中国人口科学,2022,35(2):112-125,128.

[30] 郑小碧,庞春,刘俊哲.数字经济时代的外包转型与经济高质量发展——分工演进的超边际分析[J].中国工业经济,2020,37(7):117-135.

[31] 韩璐,陈松,梁玲玲.数字经济、创新环境与城市创新能力[J].科研管理,2021,42(4):35-45.

[32] BATHELT H, MALMBERG A, MASKELL P. Clusters and knowledge: Local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation[J]. Progress in Human Geography, 2004, 28(1): 31-56.

[33] 刘根荣.共享经济:传统经济模式的颠覆者[J].经济学家,2017,29(5):97-104.

(责任编辑:胡俊健)