0 引言

随着现代经济的迅速发展,我国企业逐渐向现代化建设迈进。科技人才作为创新发展的第一资源,对推动现代化建设具有至关重要的作用。在国家高度重视人才的背景下,如何实现科技型员工个体繁盛人生以进一步推动企业现代化建设进程渐渐成为学者们关注的热点问题。近年来互联网技术不断突破时间和空间限制,新的移动信息与通信技术模糊了工作和个人生活的界限,随着5G时代的到来和AI技术的进步,工作的时间和场所限制将被进一步打破,工作与生活之间的影响和交互作用愈发强烈[1]。工作和家庭是个人必不可少的两个系统,加上中国传统思想中的“家成业就”观念影响,员工比较关注工作和家庭生活的总体质量与协调双赢[2,3],并在二者间动态影响中追寻个体繁荣的实现。

工作和家庭任何一个领域出现问题,都会直接影响员工幸福感的达成和繁盛人生的实现。从“996工作制”引发的广泛热议和社会深度思考,到国家对全面二孩背景下女性工作者劳动权益保护政策的完善,员工工作和个人家庭生活的平衡愈加成为社会关注的热点话题。员工要想实现个体人生的全面繁盛,工作和家庭是不可忽视的两个领域。个体繁荣又称繁盛人生,是指个体同时具备学习与活力的心理体验,达到繁荣状态的个体往往拥有活力和学习双重维度的旺盛感[4]。个体繁荣作为一个融合工作繁荣和家庭繁荣的新兴概念,国内研究少有涉及。相关领域学者从积极心理学着手,研究如何缓解员工倦怠心理,提升员工心理健康水平,并将关注点放在个体工作中的活力和持续学习状态上,即如何保持个体繁荣。个体繁荣这一积极结果发生的前因变量包括哪些?个人繁荣的形成过程又是什么?起初学者们仅将视角放在工作繁荣领域,随着对该领域的深入探索,学者们发现非工作繁荣领域的因素对这种积极状态的影响也非常大。国内学者林忠等[5]首次提出,个体繁荣是在工作繁荣和家庭繁荣的基础上实现的。工作繁荣实际上是指展现个人情感与认知上的成长,是工作域内影响个体繁荣的重要因素[6]。家庭繁荣则指个体在家庭生活中体会到的关于学习和活力的正向感受[7,8]。国外研究者Carmeli等[7]最早把个体繁荣扩展为工作繁荣与家庭繁荣两个部分,同时,随着积极心理学的兴起,学者们更加关注工作—家庭关系积极的一面。工作域与家庭域之间的良性互动和相互影响是个体繁荣实现的基础条件。

相关研究表明,员工获得来自组织对家庭的支持能够极大促进员工家庭角色表现,家庭支持型主管行为表现为对员工工作与家庭上的需求满足,其允许员工对工作时间和进程进行弹性支配,也支持员工在组织实施家庭支持过程中依据个体差异进行调整,使员工能更有效地履行家庭职责,家庭支持型主管行为为其完成工作任务所提供的资源是员工家庭增益实现的基本条件[9]。而基于资源—获取—发展理论,员工在家庭领域获得的良好表现将进一步溢出到员工工作中,通过家庭资源的应用促进员工工作领域的成就和繁盛[10],实现家庭事业双丰收。本文将按照“角色资源获取—工作-家庭增益—角色资源利用—工作-家庭增益促进个体工作繁荣—个体繁盛人生实现”这一主线展开,探索家庭支持型主管行为对企业员工实现个体繁盛人生的作用机理。因此,研究科技型企业员工的个体繁荣实现机制是十分必要的。一方面为科技人才队伍建设提供更多理论依据,另一方面为企业留住和吸引科技人才提供重要实践启示。

目前有关家庭支持型主管行为(Family supportive supervisor behaviors,FSSB)的研究多从工作或家庭单一领域探讨其价值,主要研究FSSB对个体工作和家庭表现的促进作用或者对工作家庭冲突等负面结果的消减作用[9],或从工作域出发,从领导支持角度阐述其对员工创新和发展的正向作用[10]。少有将FSSB与WFE、工作繁荣以及个体繁荣置于同一研究框架中,探究其中的因果作用关系。显然,仅从以上单一领域视角探讨FSSB与个体及家庭的关系不足以说明其在组织管理中的作用。基于此,本文将FSSB、WFE、工作繁荣和个体繁荣置于同一分析框架中,从资源—获取—发展理论和资源保存理论视角出发,探究FSSB对个体繁荣的影响,并论证WFE及工作繁荣在FSSB与个体繁荣之间的间接作用,阐明FSSB对个体繁荣影响的具体作用机制,为推动科技人才工作家庭双繁荣作出贡献。

1 理论与假设

1.1 家庭支持型主管行为与员工个体繁荣

“家庭支持型主管”(family-supportive supervisor)这一概念由Thomas等[11]首次提出。以此为基础,Hammer等[12]提出家庭支持型主管行为(family supportive supervisor behaviors,FSSB)的概念,并将其定义为企业主管向员工提供的有助于其家庭与工作和谐运营的帮扶行为。FSSB通过领导行使职能的方式,给予员工履行工作使命和家庭义务的物质与精神资源,以缓解其在企业工作过程中产生的工作—家庭冲突。已有研究表明,家庭支持型主管行为能够对员工产生积极影响,例如,降低员工离职意向[9]、改善员工工作态度[9]、提高员工工作投入[11],同时,也能支持员工配偶工作等[12]。在最近研究中,Allen[13]和Kossek[14]指出,相较于组织中正式的家庭支持制度,FSSB作为非正式的组织家庭友好行为更容易满足员工工作和家庭需求。FSSB具有更加人性化和灵活化的特点,基于对下属员工的了解,主管可以更有针对性地开展家庭友好帮扶行为。FSSB的出现极大地丰富了工作—家庭理论并逐渐成为研究热点。基于此,本研究进一步探析FSSB如何激发员工实现个体繁盛人生。

“繁荣”这一概念最初运用于医学和心理学领域,2005年Spreitzer等[15]首次将这一概念运用到管理学领域,并在此基础上进一步提出个体繁荣(Individual Thriving)的构念。进一步地,有学者提出个体繁荣是一种脑力、体力、社会感知积极勃发的状态[4]。在国内学界,有学者首次将个体繁荣深入到工作和家庭两个领域[5]。员工在工作或家庭领域的优良表现有助于员工个体繁盛人生的实现,现有研究表明,FSSB能够有效帮助员工协调工作和家庭两个领域的角色参与,促进工作—家庭增益[16],而工作表现和家庭表现直接构成员工实现个体繁盛人生的全部内容[5]。因此,本文认为家庭支持型主管行为能够有效促进员工个体繁荣。家庭支持型主管行为体现为上级予以员工家庭支持资源,是一种对员工的支持行为,本文以其内涵与结构维度为线索,从3个方面重点探讨家庭支持型主管行为如何激发企业中员工个体繁荣。首先,行使该行为的主管能够在工作和心理上予以下属充分的资源支持,员工能够更好地履行家庭职责、承担家庭角色。同时,个体出于将资源价值最大化的意图,会进一步做出主动行为以积累这种有益资源,从而展现应有的活力、专注和奉献[12,17]。其次,这类主管行为能够为下属行动提供资源,他们的角色榜样行为为下属营造一种包含家文化的组织氛围。当员工在组织和家庭中所需基本资源得到一定程度满足后,他们更能敏锐感知组织氛围文化。这种带有关怀员工特质的文化会提高员工工作满意度,进而增加员工心理资源,确保主管与员工两者间良好关系的长久维持,通过主管行为激发员工工作热情[16]。最后,这种主管行为对工作—家庭管理进行创新,并对相关方面进行探索和变革,提升了工作与家庭领域转化的灵活性,强调平衡岗位职责与家庭责任的战略性地位,在这一关系中纳入“双赢”理念,为员工顺利完成工作任务解决后顾之忧,实现组织与员工双赢[15]。根据资源保存理论,FSSB作为一种家庭支持型资源会被员工进一步使用以平衡工作与家庭,借以实现WFE,而WFE的积极状态进一步刺激员工为工作领域投入更多精力,从而实现个体在工作领域的繁荣。由此可见,员工从企业主管获得越多的FSSB,就拥有越多资源运用到工作和家庭角色表现中,进而提升个体工作域和家庭域的表现。具体地说,在家成业就的状态下,员工更容易实现个体人生的持续繁盛。基于以上分析,本文提出如下假设:

H1:FSSB对个体繁荣具有正向影响作用。

1.2 工作—家庭增益的中介作用

Greenhaus等[17]将工作—家庭增益(work-to-family enrichment,WFE)定义为:个体在工作领域的资源和效益促使其产生家庭资源与效益。Staines[18]是最早提出工作活动中经历和发展的情绪与行为能够溢出到家庭环境的学者之一。Hammer等[19]研究认为FSSB有助于开发和保留个人的情感、智力与身体资源,这可以直接增加工作和家庭领域相关任务与活动中的个人参与。同时,FSSB也向员工发出信号,企业管理者平易近人、富有同情心,并愿意帮助他们处理与家庭有关的问题,促进员工实现WFE。基于工作—家庭增益对员工的积极作用,学者们将其作为促进个体繁荣的重要资源[7]。个体繁荣作为个人的一种积极状态,其首要前因变量是个体自身特征,当员工能够通过组织支持获得参与组织日常运作和完成工作任务所需资源时,很有可能在工作中实现个体繁荣。当员工能够积极探索解决工作中遇到问题的新思路或新方法,自发寻找厘清人际关系和工作组成的重要脉络时,更易实现个体繁荣。体验积极的人际关系、获取积极的工作域资源支持会培育个体在支持型环境中对工作的感知,激励个体成长。基于个体繁荣的社会嵌入理论,环境会对个体行为产生影响[15];工作—家庭增益理论表明,新技能、新思路等工作资源和心理资源的获得除依靠组织和工作路径外,非工作的经历也非常重要,后者增益的经验可能为员工学习和工作活力带来更大助益,从而使员工更有能力应对遇到的阻碍,同时,提升员工扮演家庭角色时的活力,促使个体繁荣[17]。

个体繁荣是一个新兴的概念,目前只有少数学者探究了工作—家庭增益与个体繁荣之间的关系,而关于FSSB作为影响因素能否通过WFE促进个体繁荣尚无文献可查证。Mishra等[20]研究证实FSSB能够促进员工WFE;Russo等[21]也指出WFE可以增强员工工作成就感;有研究进一步证实WFE对个体繁荣具有显著正向影响[5]。根据Wayne等的资源—增加—发展模型,个体工作领域资源与家庭领域资源可以相互转化和影响,改善其总体生活质量。工作—家庭增益通过何种机制影响员工个体繁荣的研究始于以往文献中对工作繁荣的拓展,之后,学者们基于工作繁荣社会嵌入模型对这一问题进行探究,发现上级主管的信任会激发下属实施主动性工作行为,而主动性工作行为往往是个体工作繁荣产生的基础条件,即由主动行为所引发的家庭、工作方面的增益是个体工作繁荣的关键。这两个方面的增益促使员工产生有关努力工作和承担家庭责任的正能量,进而产生家庭繁荣。据此本研究认为,工作—家庭增益能够帮助个体实现工作和家庭领域双重繁荣,进而提升个体整体生活质量,达到个体繁荣的状态。基于上述分析,本文提出如下假设:

H2:WFE在FSSB与个体繁荣的关系中发挥中介作用。

1.3 工作繁荣的中介作用

工作繁荣(Thriving at Work)也称工作旺盛感,Spreitzer等[15]将其定义为在工作中个体兼备活力(Vitality)和学习(Learning)的情感状态。Nix等[22]将活力界定为个体对工作极富热情和活力的态度;Carver[23]认为学习代表个体获取知识、技能或者能力并将其运用至工作中的信心和能力。有研究发现,实现工作繁荣的员工更具活力,拥有更为热情的工作态度,也具备更加良好的学习能力[15]。积极组织行为学认为,工作繁荣能够在提升工作绩效的同时,激发员工活力,维护员工心理健康,促进员工幸福感获得与全面成长。处于工作繁荣状态的员工往往拥有较低的工作倦怠感和较高的健康水平,并且工作动机更强,也更易提升工作绩效,从而实现个体繁荣[24]。

根据资源保存理论,个体在家庭与工作中往往具有获取和保存资源的倾向,FSSB作为有益于个体发展的社会资源,能够在原有基础上产生自有资源增量,打通员工在企业中获得资源增值的通道,降低资源持续损耗的可能,以提升员工在企业中的积极表现[9]。员工会自觉利用FSSB这种来自工作领域面向家庭的支持型资源,增进工作家庭和谐。拥有高FSSB资源的科技型企业员工会以更积极的工作学习态度和更高的工作激情活力回报组织,这也符合资源获取螺旋的运行机制。FSSB为员工构造和谐良好的工作氛围,给予员工更多资源支持,促进个体活力和学习两个维度的繁荣。进一步地,Loon等[25]研究认为对于要开展工作学习的科技人才来说,家庭支持型计划及领导实施的支持行为能够为员工开展工作创造有利的组织氛围,有益于激发员工探究意识,主动探索学习与其工作任务有关的知识和技能。FSSB为他们提供的良好支持氛围,能够削减工作家庭冲突的负向影响,帮助其提升工作学习效果,进而实现工作繁荣。此外,Abid等[26,27]研究证实,当员工感知到组织对其工作的支持时,能够在很大程度上满足员工心理需求,进而有助于提高员工在工作上的积极情绪,并能够激发个体工作和学习活力,使之达到旺盛状态。因此,FSSB有助于科技型员工感知企业对其家庭的支持和帮扶,激发其积极情绪和个体活力。工作繁荣作为个体繁荣中工作领域的繁荣,具有促进科技型企业员工实现个体繁荣的自然动力。增进员工工作繁荣,有利于帮助科技型企业员工提升活力,享受健康,感受幸福,进而促进员工个体繁盛人生目标的实现。基于以上分析,本研究提出如下假设:

H3:在FSSB对个体繁荣的影响关系中工作繁荣发挥中介作用。

1.4 工作—家庭增益和工作繁荣的链式中介作用

Wayne等[28]提出资源—获取—发展模型(the resource-gain-development perspective,RGD),认为个体都存在尽可能使自身得到成长发展的本能,在这个过程中个体会将自我成长经历延升到其它生活领域,即个体工作领域的促进也会带来家庭领域的促进,进而为个体实现繁盛人生提供持续动力支持。根据资源-获取-发展理论,个体有运用某一领域资源实现自身积极正向发展的倾向,并且一个领域的收益将在另一领域得到保持和加强。因此,WFE和工作繁荣在FSSB与科技型企业员工个体繁荣之间存在链式中介效应。基于RGD理论,WFE作为工作领域的资源正向影响家庭领域表现,又反过来进一步促进工作领域良好表现,从而帮助员工实现工作域繁荣。工作—家庭增益与工作繁荣之间的交互作用在不同领域为员工个体繁荣提供所需物质和心理资源。当个体拥有足够多资源供其自由支配时,他们能够更加从容地面对工作和家庭中产生的压力,并最终实现个体繁荣[19]。个体能量的增加在一定程度上有赖于工作和家庭角色的正向累积,当个体工作—家庭增益的体验感得到增强时,会产生更多能量使其投入到其它领域中[18],这是个体繁荣领域活力维度增强的体现。Greenhaus等[17]认为,个体获得的资源使得个体产生积极态度和行为,帮助其在特定领域表现得更好。因此,当员工感受到更大程度上的工作家庭增益时,他们会倾向于积极主动履行工作和家庭责任,从而获得活力体验。基于互惠原则,当主管能够为员工工作—家庭增益付出时,员工会在工作中展现出对组织回报的义务感,将更多时间及精力投入工作中,进而在工作中达到旺盛的状态。在家庭领域,个体能够获得多种有益于个体繁荣的支持性资源时,其致力于长远发展和持续学习的意向更强烈。当家庭对个体表现出更高程度的体贴和关爱时,个体更能感受到工作价值得到家庭的认可,免去后顾之忧,从而产生更多心理资源,使其能够在工作中投入更多精力,激发个体持续的繁荣状态。因此,由家庭支持型主管行为引发的工作—家庭增益,使个体更易在工作中取得繁荣。个体拥有的关于工作、家庭方面的资源越多,其越愿意使用这些资源提升自我并实现价值[19],从而获得学习和活力体验。

据此本文认为,工作—家庭增益使得员工的家庭角色表现得到提升,这种家庭领域的积极收益又进一步溢出到工作领域,提升个体在工作领域的积极表现。由此推测,FSSB能帮助员工更好地协调工作和家庭,实现WFE,而这种家庭领域增益将进一步带来工作领域的成长,提升员工工作繁荣,促使员工取得家庭、事业双丰收,实现个体繁盛人生。根据以上分析,本文提出如下假设:

H4:WFE和工作繁荣在FSSB与个体繁荣之间发挥链式中介作用。

2 研究方法

2.1 研究样本

本研究主要收集科技型员工相关数据,结合科技型员工高学历、高技术和高素质等特点,考虑样本可得性,选取来自上海、深圳、北京、南京、云南、天津、江苏及辽宁等地高技术制造业、高技术服务业等专利密集型企业员工作为研究对象。本次调研分两次在不同时间点进行,前后间隔一个月,要求被试者提供身份证号后4位,标注于问卷末页,以便数据配对。第一次调研收集FSSB、个体繁荣以及人口统计学变量相关数据,一个月后进行第二次调研,收集WFE和工作繁荣数据,这在一定程度上避免了共同方法偏差问题。共对700名企业员工进行数据采集,最终回收626名员工有效问卷,匹配后筛选出567份高质量问卷,问卷有效回收率81.00%。

对研究样本人口统计特征进行分析,在性别方面,男性样本占38.3%,女性样本占61.7%;在年龄方面,主要集中在20~62岁之间,20~30岁有187人占31.5%,31~40岁191人占32.1%,41~50岁174人占29.3%,50岁以上42人占7.1%;在学历方面,本科占49.9%,硕博占26.1%;在婚姻状况方面,已婚占73.7%;在是否拥有子女方面,有子女占74.8%。

2.2 研究工具

(1)家庭支持型主管行为量表采用Hammer等[29]使用的FSSB量表,共计4个题项。采用Likert 5点计分法,代表题项如“我的主管在如何兼顾工作与家庭问题上,表现出有效的行为”。该量表Cronbach′s α值为0.929。

(2)工作—家庭增益量表采用Carlson等[30]开发的量表,包含工作对家庭、家庭对工作增益两部分。本研究采用工作对家庭增益的维度,共计9个题项。采用 Likert 5点计分,代表题项如“工作让我体会到自我价值的实现,这有助于我更好地扮演家庭角色”。该量表的Cronbach′s α值为0.932。

(3)工作繁荣采用Spreitzer等[15]开发的工作繁荣量表,分为活力和学习两个维度,共计10个题项。采用 Likert 5点计分,代表题项如“我看到自己不断提高”。该量表的Cronbach′s α值为0.874。

(4)个体繁荣(又称繁盛人生),采用Su等[4]使用的繁盛人生量表Brief Inventory of Thriving (BIT),共计10个题项。采用 Likert 5点计分,代表题项如“我的生活有清晰的目标”。该量表的Cronbach′s α值为0.930。

运用SPSS 23.0和Amos 24.0进行样本数据统计分析。

3 结果分析

3.1 数据分析

(1)量表信效度检验。本研究中FSSB、WFE、工作繁荣以及个体繁荣4个变量的Cronbach's α值分别为0.929、0.932、0.874、0.930,均大于临界值0.7,CR组成信度分别为0.931、0.933、0.872、0.932,各量表信度良好。

本研究采用AVE评价收敛效度,结果显示4个研究变量的AVE值分别为FSSB(0.878)、WFE(0.797)、工作繁荣(0.736)和个体繁荣(0.762),满足AVE值大于0.5的要求,各量表收敛效度良好。

进一步地,在Mplus 7.0中对FSSB、WFE、工作繁荣、个体繁荣进行验证性因素分析,结果如表1所示。结果表明,四因子结构模型的拟合效果最优(χ2=1 353.346,df=344,χ2/df=3.934,RMSEA=0.072,CFI=0.917,IFI=0.917,TLI=0.909),表明4个因子是独立构念,且具有良好的区分效度,为后续研究提供了可靠支持。

表1 验证性因素分析结果

Tab.1 Confirmatory factor analysis results

注:N=567;一因子模型:FSSB+WFE+工作繁荣+个体繁荣;二因子模型:FSSB+WFE+工作繁荣,个体繁荣;三因子模型:FSSB,WFE+工作繁荣,个体繁荣;四因子模型:FSSB,WFE,工作繁荣,个体繁荣

模型χ2dfχ2/dfCFITLIRMSEASRMR一因子模型5 110.47535014.6010.6100.5790.1550.110二因子模型4 063.40934911.6430.6700.6700.1370.113三因子模型2 710.6243477.8120.8060.7890.1100.110四因子模型1 355.8483443.9410.9170.9090.0720.046

(2)同源方差检验。本研究选择和发放问卷时参照Chang[31]和彭台光[32]等的建议,采取匿名填写和跨时点测试方式采集数据,但因填写者来源较为同一,为避免同源方法偏差,采用Harman单因素进行检验,在未旋转之前所有题项共析出4个因子,且第一个因子解释了22.858%的方差变异,远低于以往研究建议的50%临界值[33],说明同源方差偏差问题不严重。

(3)描述性统计分析。各研究变量之间描述性统计结果如表2所示,4个因子两两间相关系数都大于0.465,显著正向关联且无严重共线性问题。其中,家庭支持型主管行为与个体繁荣(β=0.536,p<0.01)、工作—家庭增益(β=0.510,p<0.01)、工作繁荣(β=0.465,p<0.01)正相关;工作—家庭增益与个体繁荣(β=0.521,p<0.01)、工作繁荣(β=0.525,p<0.01)正相关;工作繁荣与个体繁荣(β=0.764,p<0.01)正相关。这与所提假设一致,为研究假设提供了初步支持,也为下文分析奠定了基础。

表2 描述性统计结果

Tab.2 Descriptive statistics

注:N=567,*表示P<0.05;**表示P<0.01,***表示P<0.001(双尾检验),下同

变量平均值标准差12345678910性别1.620 0.486 1 年龄3.740 1.851 0.0141学历2.070 1.245 0.0790.0491工作年限3.130 1.828 -0.0780.877**-0.0431 婚龄0.740 0.441 0.0160.658**0.0320.559**1子女数量0.750 0.435 0.0110.633**0.0220.541**0.973**1FSSB3.198 0.890 -0.060-0.171**0.059-0.126**-0.107*-0.101*1WFE3.870 0.669 -0.010-0.0790.016-0.031-0.072-0.0640.510**1工作繁荣3.664 0.649 -0.132**-0.0070.0430.006-0.019-0.0270.465**0.525**1个体繁荣3.677 0.631 -0.081-0.0480.056-0.037-0.011-0.0160.536**0.521**0.764**1

3.2 假设检验

本文研究模型属于多重链式中介,为检测主效应和中介效应,参照Baron[34]的做法,对FSSB、WFE、工作繁荣、个体繁荣进行回归分析,结果见表3。

为检测FSSB对个体繁荣的主效应,利用SPSS23.0,在控制性别等员工个体基本特征变量后,分析FSSB对个体繁荣的影响,结果如表3所示,从中可以发现二者之间(M7:β=0.341,p<0.001)存在显著正向关系,因此,假设H1得到验证。

运用SPSS 23.0进行层级回归分析,检验是否存在中介效应,结果见表3,FSSB对WFE(M2:β=0.342 ,p<0.001)和工作繁荣(M4:β=0.306,p<0.001)具有正向影响。控制FSSB后,WFE仍显著积极影响工作繁荣(M5:β=0.257,p<0.001)。此外,将FSSB、WFE、工作繁荣同时纳入回归模型后,三者(M10:β=0.125,p<0.001;β=0.060,p<0.004;β=0.393,p<0.001)仍正向影响个体繁荣,且影响作用显著。为了更清晰地展示各变量间路径关系,构建链式中介路径,如图2所示。根据研究结果,假设H2、H3、H4均成立。

表3 层级回归分析结果

Tab.3 Hierarchical regression analysis results

变量WFEM1M2工作繁荣M3M4M5个体繁荣M6M7M8M9M10控制变量性别0.0070.045-0.180**-0.147**-0.164***-0.111*-0.073-0.087*0.0210.012年龄-0.079-0.026-0.0040.0430.053-0.0310.0220.03-0.006-0.002文化程度0.019-0.0030.0280.0080.0100.0330.0110.0120.0050.006工作年限0.066*0.0440.007-0.012-0.0290.005-0.016-0.03-0.008-0.013婚龄-0.205-0.1930.1850.1960.2700.2210.2330.2950.1070.132有无子女0.1660.141-0.226-0.248***-0.302-0.172-0.196-0.242-0.037-0.059自变量FSSB0.342***0.306***0.175***0.341***0.231***0.145***0.125***中介变量1WFE0.257***0.216***0.060**中介变量2工作繁荣0.416***0.393***Adjusted R20.0050.2560.0120.2260.3410.0040.2860.3710.6220.627△R20.0150.2500.0220.2130.1150.0150.2800.0860.3330.253F1.43028.838***2.11024.608***37.632***1.38233.340***42.797***117.338***106.661***

借鉴方杰等[35]的研究,采用Cheung[36]提出的Bootstrap法(N=5000),在Amos 24.0中进一步检验多重链式中介作用,结果如图2所示。

为了进一步明确WFE与工作繁荣中介效应的大小,采用Hayes等[37]开发的SPSS宏程序,进一步显示直接与间接效应的具体数值,在Process程序中运用Bootstrap法检测WFE和工作繁荣的单独中介效应以及二者链式中介效应值。

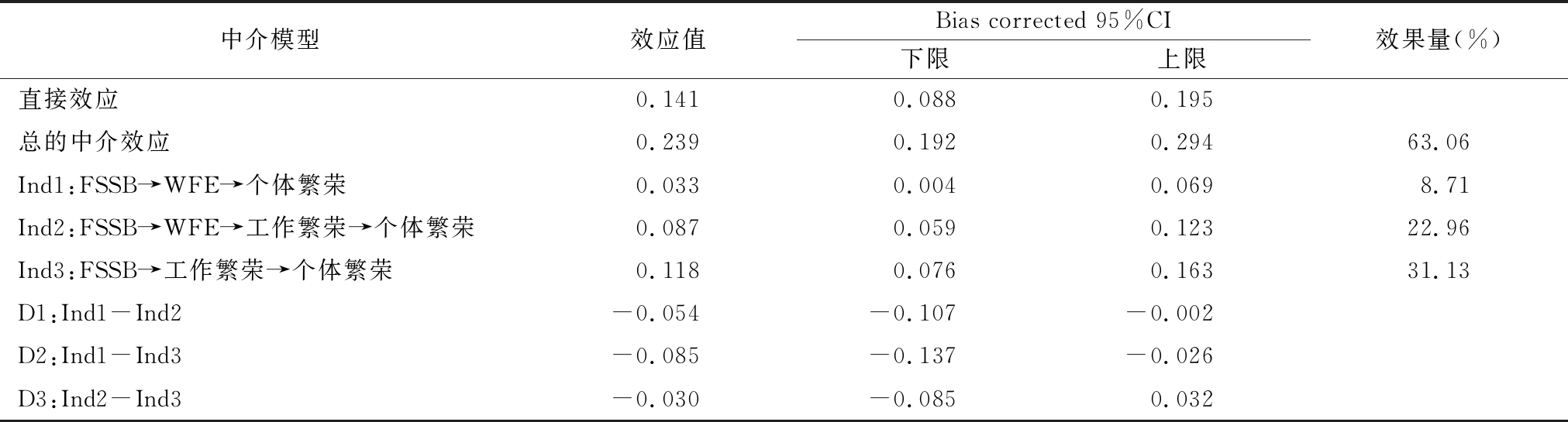

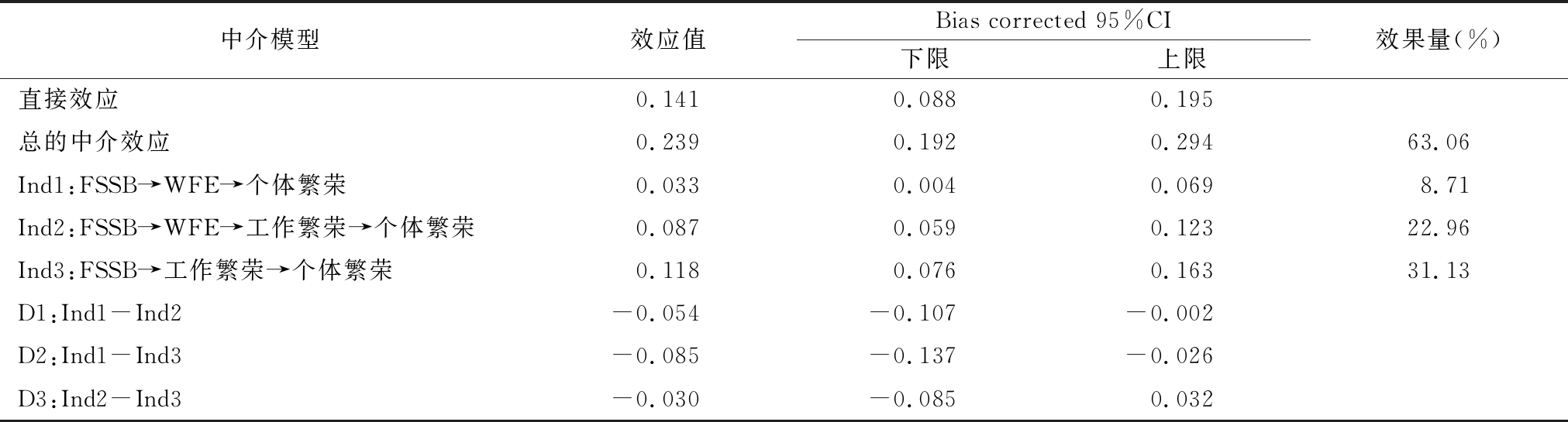

具体分析结果见表4,FSSB通过WFE影响个体繁荣的单独中介效应,Ind1为0.033,Bias corrected 95% CI=[0.004,0.069]。FSSB通过工作繁荣到个体繁荣的特定中介效应Ind3为0.118,Bias corrected 95% CI=[0.076,0.163]。FSSB依次通过WFE和工作繁荣影响个体繁荣的链式中介效应Ind3为0.087,Bias corrected 95% CI=[0.059,0.123]。Ind1、Ind2、Ind3的Bias corrected 95% CI值都不含零,表明3个中介作用都显著成立,再次说明假设H2、H3、H4成立。进一步分析对比中介效应,Ind1和Ind3两个单独中介作用之差D2显著(Bias corrected 95% CI不包含零,CI=[-0.137,-0.026]),表明WFE的单独中介作用小于工作繁荣的单独中介作用;Ind1与Ind2的差异D1也显著(Bias corrected 95% CI不包含零,CI=[-0.107,-0.002]),说明WFE的单独中介作用小于WFE和工作繁荣的连续中介作用;Ind2与Ind3之间的差异D3=-0.030,不显著(Bias corrected 95% CI包含零,CI=[-0.085,0.032]),即WFE和工作繁荣的连续中介作用与工作繁荣的单独中介作用无差异。

表4 中介模型路径系数检验结果

Tab.4 Test results of intermediary model’s path coefficients

中介模型效应值Bias corrected 95%CI下限上限效果量(%)直接效应0.1410.0880.195总的中介效应0.2390.1920.29463.06Ind1:FSSB→WFE→个体繁荣0.0330.0040.0698.71Ind2:FSSB→WFE→工作繁荣→个体繁荣0.0870.0590.12322.96Ind3:FSSB→工作繁荣→个体繁荣0.1180.0760.16331.13D1:Ind1-Ind2-0.054-0.107-0.002D2:Ind1-Ind3-0.085-0.137-0.026D3:Ind2-Ind3-0.030-0.0850.032

4 结论与意义

4.1 研究结论

本文基于资源—获取—发展理论、个体繁荣社会嵌入理论和资源保存理论,使用来自多家企业的样本,探索FSSB对科技型企业员工实现个体繁荣的作用机制,并验证了WFE和工作繁荣在家庭支持型主管行为对员工个体繁荣影响机制中的中介作用。主要研究结论如下:

(1)FSSB正向作用于科技型企业员工个体繁荣,家庭支持型主管行为被视为工作中来自上级主管的一种帮扶资源,能够为员工提供弹性工作时间、地点、方式等,塑造一种亲家庭的组织文化氛围,有助于员工更好地承担家庭角色,并进一步激发员工工作热情,实现工作域和家庭域双繁荣,帮助个体实现繁盛人生。

(2)WFE和工作繁荣均在FSSB与科技型企业员工个体繁荣的正向关系中发挥中介作用。当个体获得来自组织的家庭支持型主管行为后,其有更多资源和时间投入到家庭生活中,来自工作域的资源帮助个体实现工作—家庭增益。当员工在组织的这种人文关怀下提升家庭增益后,为了实现现有资源增值,同时,为了回馈组织帮扶,会以更高的专注和奉献投身到企业工作中。此外,家庭支持型主管行为还在主管与员工之间营造一种友好互助、相互信任的关系,为员工塑造人道和温暖的组织环境,这也有助于员工在良好氛围中工作和学习,实现员工工作繁荣,激发更多回馈组织的行为。

(3)在FSSB对科技型企业员工个体繁荣的影响中,WFE和工作繁荣发挥链式中介作用。员工在组织帮扶下更好地承担家庭角色,实现工作—家庭增益后,家庭领域的繁荣和增益会进一步溢出到工作领域。换言之,根据资源保存理论,员工在发展自我的天然倾向下,会将家庭中的正向感受和状态用于工作领域中任务和学习的开展。家庭增益自然溢出到工作域,从资源获取,到家庭增益的实现,再到家庭增益资源的再利用,在这样的资源传导使用路径下,员工实现家庭和工作双繁荣,推动个体繁盛人生的实现。

4.2 研究意义

4.2.1 理论意义

首先,本研究进一步拓宽FSSB的影响结果和研究范围,为FSSB结果变量研究提供了新的探寻路径,验证了FSSB对个体繁荣的正向影响。第一,本研究不仅支持了近年来有关FSSB与员工繁盛的显著关系,特别是与员工工作绩效、工作—家庭增益[38]等的关系,而且进一步延伸了家庭支持型主管行为探究范围,将其与科技型企业员工个体繁荣相结合,分别从工作和家庭两个领域探讨FSSB如何影响科技型企业员工个体繁荣,揭示了FSSB对个体繁荣的影响机制,丰富了FSSB的作用对象。进一步展示在中国传统的“家成业就”思想理念下,FSSB在科技型企业员工实现个体繁盛人生中具有重要作用,不仅拓展了FSSB的作用边界,而且进一步回应了陈春花等(2016)国内学者关于进一步探究FSSB在中国文化情境下具体作用效果的呼吁。第二,本研究分别从工作和家庭领域整合了两条作用路径:一条是通过家庭领域的增益促进个体繁荣,另一条是通过工作领域的繁荣推动个体繁盛,同时,构建了工作—家庭增益到工作繁荣再到个体繁荣的传导路径,揭示了FSSB对个体繁荣的影响机制,丰富了家庭支持型主管行为的结果变量,证实了FSSB对提升员工个体繁荣的重要作用,同时,也是对家庭支持型主管行为影响机制的补充与完善。

其次,本研究在整合资源—获取—发展理论和资源保存理论的基础上,揭示了FSSB影响个体繁荣的传导机制以及WFE、工作繁荣在两者之间的链式间接作用,为思考家庭支持型主管行为的积极影响提供了新的探究视角。现有研究多关注家庭支持型主管行为对科技型企业员工家庭或工作领域的积极作用[39],忽略了知识隐藏对个体繁荣的作用机制。本研究基于个体繁荣在员工成长与企业发展中的积极作用[40],从探究个体繁荣的前因入手,深入剖析了FSSB促进工作—家庭增益进而刺激科技型企业员工工作繁荣,最终促使科技型企业员工实现个体繁盛人生,不仅深化了FSSB如何借助工作与家庭之间的良性互动促进员工个人繁荣的机制研究,而且有利于增强研究者们对于FSSB正向影响科技型企业员工的关注与认识。因此,本研究有利于学界从不同视角探究FFSB对科技型企业员工个体繁荣的多种诱发机制。

最后,本研究基于RGD理论和资源保存理论的核心理念,解释并检验了WFE与工作繁荣的个别和连续中介效应。组织提供支持资源后,传导路径遵循“角色资源获取—工作—家庭增益—角色资源利用—工作—家庭增益促进个体工作繁荣—个体全面繁荣”这一主线,鲜明地展示了资源流动和角色变化的互动情况,证实了工作—家庭关系的良性资源利用和良性关系互动过程,家庭支持型主管行为不仅支持员工完成家庭使命,给员工带来更多情感支持等家庭有益资源,同时,促使员工在组织支持下实现家庭资源对工作领域的反哺,将更多精力、活力投入到工作任务中,并且,来自家庭的支持和理解有利于实现员工工作目标,激发员工在工作中专注、贡献和学习。这一结论不仅为今后有关FSSB和员工工作-家庭、工作及个体繁盛的研究提供了理论依据,而且为企业和组织有效实施人力资源管理提供了较为可靠的方案。

4.2.2 实践启示

首先是组织管理实践。本研究验证了FSSB能够正向影响员工个体繁荣,基于FSSB对科技型企业员工个体繁荣的积极影响,组织应鼓励企业主管加强实施FSSB相关措施,采取多种方式鼓励主管作出家庭支持行为。第一,为主管提供相应管理技能培训,加深主管对家庭支持行为的深入理解,使他们清晰认识到家庭支持行为对员工行为结果的积极影响,从而进一步提高企业主管为科技型企业员工提供非正式家庭支持行为的积极性和质量水平。第二,组织可选拔具备家庭支持能力的员工作为主管,选拔主管之前也要考虑其是否赞同这种家庭支持行为,从源头把控,注意鉴别甄选认可FSSB的主管,同时,对现有主管展开家庭支持行为专项培训。第三,强化家庭支持行为的组织氛围。组织应将家庭支持行为这一因素纳入主管考核范围,同时,建设家庭支持型企业文化,从硬性和软性两个方面营造家庭支持氛围。健全与家庭支持行为相关的激励制度,将家庭支持行为这一非正式支持通过制度建设转变为正式的组织支持,从制度上对主管的家庭支持行为提供保障。健全相关激励制度,从根本上保障主管对女性员工的家庭支持行为。最后,组织还应从宏观层面重视FSSB等非正式家庭友好型政策的使用,在组织中营造家庭友好型、家庭支持型氛围,减少科技型企业员工的后顾之忧和工作家庭冲突,促进员工在家庭友好型主管行为的支持下更好地实现个体人生持续繁盛。

其次是员工个人。研究发现,WFE和工作繁荣在FSSB与个体繁荣之间发挥链式中介作用。基于此,本研究认为处于更好WFE状态的科技型企业员工,更容易实现工作繁荣,进而实现个体人生持续繁盛。因此,可以借助企业文化影响科技型企业员工在组织工作和家庭生活中的积极价值观,缓解科技型企业员工工作压力,提升科技型企业员工家庭生活质量。同时,加强员工资源获取能力提升相关培训等,增强科技型企业员工管理工作与家庭关系的能力,引导科技型企业员工在工作与家庭之间找到最优均衡点,提升科技型企业员工工作和家庭生活整体质量。另外,可以实行弹性工作制,满足科技型企业员工特殊需求,让员工能够很好地完善工作与家庭的时间分配,减少因工作而无法参与家庭活动、因家庭而不能保证工作效率的情况。充分调动科技型企业员工工作积极性,提升科技型企业员工工作活力和学习能力,实现个体工作领域繁荣,帮助科技型企业员工实现自身全面发展,拥有繁盛人生。

最后是工作与家庭关系的平衡。工作与家庭间关系是企业关注的重点话题,个体的工作—家庭增益对于提升员工工作繁荣程度具有重要作用。因而,企业应关注企业文化对员工的引导作用,通过正向的企业文化提升员工利用自身资源为企业作贡献的意愿。同时,组织开展家庭日活动,安排讲解、参观、趣味游戏等,增进员工家庭间感情,拉近公司与员工家属间距离。企业可以为员工提供便利以增强其平衡工作与家庭关系的能力,使其能够将自身资源灵活应用于不同领域,实现工作领域对家庭领域的增益,激励员工将更多精力投入到工作中。此外,企业也要考虑员工不仅是企业的一员,更是家庭的一份子,肩负着守护孩子、陪伴父母的责任。企业可以允许员工有更多的灵活时间,满足其个性化需求,为其承担家庭责任提供便利并表现出组织包容态度,帮助员工实现工作、家庭双繁荣。

4.3 局限与展望

本文研究局限主要体现在如下3个方面:一是样本选择的局限性,本文样本来自上海、深圳、北京、南京等大城市高新技术企业,所得结论能否推论到全国高新技术企业还有待验证,未来可以扩大样本范围,尽量覆盖更多地区,进一步验证本研究结果的正确性或加以修正;二是仅将工作繁荣作为中介变量,未来研究还可以关注工作家庭增益、组织公民行为等变量对个体繁荣的影响;三是采用横截面数据,未来可以使用纵向跟踪研究等方法更加准确地解释FSSB对员工个体繁荣的作用机制。

参考文献:

[1] EDLEY,HYLMO,NEWSOM.Alternative organizing communities: collectivist organizing, telework, home-based internet businesses, and online communities[J]. Annals of the International Communication Association,2004, 28(1):87-127.

[2] 马丽,马可逸.工作连通行为与工作-家庭增益的倒U型关系——基于资源保存理论视角[J].软科学,2021,35(2):96-101.

[3] 郭衍宏,高英,李思志.创业型领导对追随者创造力的影响——工作情境与非工作情境双路径研究[J].科技进步与对策,2019,36(19):145-152.

[4] SU R, TAY L, DIENER E. The development and validation of the comprehensive inventory of thriving (CIT) and the brief inventory of thriving (BIT)[J]. Applied Psychology: Health and Well-Being,2014,6(3):251-279.

[5] 杨阳,林忠.员工工作-家庭增益中个体繁荣的形成机理[J].财经问题研究,2017,39(8):114-121.

[6] NIESSEN C,SONNENTAG S,SACH F.Thriving at work: a diary study [J]. Journal of Organizational Behavior,2012,33(4):468-487.

[7] CARMELI A, RUSSO M. The power of micro-moves in cultivating regardful relationships: implications for work-home enrichment and thriving[J]. Human Resource Management Review, 2016, 26(2): 112-124.

[8] 韩翼,肖素芳,张云逸.如何实现工作-家庭共同繁荣:基于资源增益视角[J].预测,2020,39(1):1-8.

[9] 姜海,马红宇,谢菊兰,等.家庭支持型主管行为对员工工作态度的影响:有调节的中介效应分析[J].心理科学,2015,38(5):1194-1200.

[10] 徐世勇,张柏楠,刘燕君,等.情感型领导对同事关系亲密度与员工创新行为的影响:一个被调节的中介模型[J].科技进步与对策,2019,36(20):134-143.

[11] THOMAS L T, GANSTER D C. Impact of family-supportive work variables on work-family conflict and strain: a control perspective[J]. Journal of Applied Psychology, 1995, 80(1): 6-15.

[12] HAMMER L B, KOSSEK E E, ZIMMERMAN K, et al. Clarifying the construct of family-supportive supervisory behaviors (FSSB): a multilevel perspective[M]//Exploring the work and non-work interface. Emerald Group Publishing Limited, 2007.

[13] ALLEN T D. Family-supportive work environments: the role of organizational perceptions[J]. Journal of Vocational Behavior,2001,58(3):414-435.

[14] KOSSEK E E, LEWIS S, HAMMER L. Work-life initiatives and organizational change: overcoming mixed messages to move from the margin to the main stream[J]. Human Relations, 2010, 63(1):3-19.

[15] SPREITZER G, SUTCLIFFE K, DUTTON J, et al. A socially embedded model of thriving at work [J]. Organization Science,2005,16(5):537-550.

[16] 付优,史燕伟,周殷,等.家庭支持型主管行为与配偶工作支持:工作-家庭增益的中介作用和夫妻亲密度的调节作用[J].心理与行为研究,2019,17(5):683-691.

[17] GREENHAUS J H, ZIEGERT J C, ALLEN T D. When family-supportive supervision matters: relations between multiple sources of support and work-family balance[J]. Journal of Vocational Behavior,2012,80(2):266-275.

[18] STAINES G L. Spillover versus compensation: a review of the literature on the relationship between work and nonwork [J]. Human Relations,1980,33(2):111-129.

[19] HAMMER L B,JOHNSON R C,CRAIN T L, et al. Intervention effects on safety compliance and citizenship behaviors: evidence from the work, family, and health study[J]. Journal of Applied Psychology,2016, 101(2):199-208.

[20] MISHRA P, BHATNAGAR J, GUPTA R, et al. How work-family enrichment influence innovative work behavior: role of psychological capital and supervisory support[J]. Journal of Management and Organization,2017, 25(1):58-80.

[21] RUSSO M, BUONOCORE F, CARMELI A, et al. When family supportive supervisors meet employees′ need for caring: implications for work-family enrichment and thriving[J]. Journal of Management,2018,44(4):1678-1702.

[22] NIX G A, RYAN R M, MANLY J B,et al. Revitalization through self-regulation: the effects of autonomous and controlled motivation on happiness and vitality[J]. Journal of Experimental Social Psychology,1999,35(3):266-284.

[23] CARVER C S. Resilience and thriving: issues, models, and linkages[J]. Journal of Social Issues,1998, 54(2):245-266.

[24] 林忠,鞠蕾,陈丽.工作—家庭冲突研究与中国议题:视角、内容和设计[J].管理世界,2013,29(9):154-171.

[25] LOON M, LIM Y M, LEE T H, et al. Transformational leadership and job-related learning[J]. Management Research Review,2012,35(3):192-205.

[26] ABID G, ZAHRA I, AHMED A. Mediated mechanism of thriving at work between perceived organization support, innovative work behavior and turnover intention[J]. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 2015,9 (3): 982-998.

[27] ABID G, ZAHRA I, AHMED A. Promoting thriving at work and waning turnover intention: a relational perspective[J]. Future Business Journal,2016, 2(2):127-137.

[28] WAYNE J H, GRZYWACZ J G, CARLSON D S, et al. Work-family facilitation: a theoretical explanation and model of primary antecedents and consequences[J]. Human Resource Management Review, 2007,17(1):63-76.

[29] HAMMER L B, ELLEN E K, TODD B, et al. Measurement development and validation of the family supportive supervisor behavior short-form (FSSB-SF)[J]. Journal of Occupational Health Psychology,2013,18(3):285-296.

[30] CARLSON D S, KACMAR K M, WAYNE J H, et al. Measuring the positive side of the work-family interface: development and validation of a work-family enrichment scale[J].Journal of Vocational Behavior,2006, 68(1):131-164.

[31] CHANG S J, WITTELOOSTUIJN A V, EDEN L. From the editors: common method variance in international business research [J]. Journal of International Business Studies,2010,41(2):178-184.

[32] 彭台光,高月慈,林钲棽.管理研究中的共同方法变异:问题本质、影响、测试和补救[J].管理学报(中国台湾), 2006, 23(1):77-98.

[33] HARRISON D A, MCLAUGHLIN M E, COALTER T M. Context, cognition, and common method variance: psychometric and verbal protocol evidence[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes,1996,68(3): 246-261.

[34] BARON R M, KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1986, 51(6):1173-1182.

[35] 方杰,温忠麟,张敏强,等.基于结构方程模型的多重中介效应分析[J].心理科学,2014,37(3):735-741.

[36] CHEUNG M W L. Comparison of approaches to constructing confidence intervals for mediating effects using structural equation models[J]. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal,2007,14(2):227-246.

[37] HAYES A F. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: a regression-based approach [M].New York: Guilford Press,2013.

[38] 陈晓暾,杨晓梅,任旭.家庭支持型主管行为对女性知识型员工工作绩效的影响:一个有调节的中介模型[J].南开管理评论,2020,23(4):190-200.

[39] 王艳子,赵秀秀.家庭支持型主管行为对员工管家行为的影响[J].外国经济与管理,2020,42(4):48-62.

[40] ABRAHAM CARMELI,MARCELLO RUSSO.The power of micro-moves in cultivating regardful relationships: implications for work-home enrichment and thriving[J]. Human Resource Management Review, 2016, 26(2): 112-124.

(责任编辑:万贤贤)

![]()