In this study, a structural equation model is constructed and fitted to verify two scientific questions. Do knowledge resources and organizational character significantly drive open innovation performance? Does knowledge management ability play a significant mediating role in the above mentioned path? It is hoped to develop a new perspective of resource-based view for the formation and promotion mechanism of open innovation performance, and guide enterprises to carry out open innovation practices and improve organizational performance in the background of global sharing economy.

This study uses AMOS tool to test the structural equation model, and measures the relationships between organizational character, knowledge resources, network embeddedness, knowledge management ability and open innovation performance. It employs Bootstrap to examine the mediating effect of knowledge management capability as well as its mediating effect that moderates by network embeddedness.

The results show that organizational intellectual capital, including knowledge resources and organizational character, have a significant positive impact on open innovation performance, and knowledge management ability plays a significant mediating effect. The mediating effect is still significant when network embeddedness moderates the relationship between organizational character and knowledge management ability. It finds that the intellectual capital of organizations can improve the performance of open innovation by strengthening knowledge management abilities.

This study answers the questions that how the accumulation of knowledge resources drives open innovation, and how the formation and improvement of knowledge management ability plays an intermediary role. In addition, in the context of open innovation, this study also considers organizational character as a strategic resource affecting the formation of performance, and juxtaposes its importance with knowledge resources, thus developing a new concept of organizational intellectual capital. It is a new theoretical framework to take intellectual capital as a whole to explore its role in knowledge management ability and open innovation performance.

Three management implications are proposed. First, with global sharing economy becoming general, it is crucial to implement innovation-driven development strategy in enterprises, and the introduction of open innovation is crucial to their sustainable developments. However, open innovation will bring a lot of challenges to enterprise ability. The coping strategy to those questions such as how to build open innovation strategy framework and system, how to obtain the resources and capabilities for open innovation, and how to implement environment conducive to open innovation performance need to be actively explored and gradually improved in practice. This study indicates that the formation and improvement of open innovation performance has its own path and rules, and enterprises are suggested to learn, follow and apply them flexibly. Second, organizations should vigorously develop its strategic intellectual capital, including knowledge resources and organizational character. Knowledge management can increase the stock of knowledge resources and activate the flow of knowledge resources, which is beneficial for knowledge resources to play a role in the process of open innovation. Through character management, enterprises can cultivate and advocate their characteristics, which can enhance the cohesion for the implementation of open innovation, and make the operation of open innovation system more stable and lasting. Finally, enterprises should attach great importance to knowledge management, strengthen their organization, process and capacity through knowledge management, and make it into an effective tool of open innovation. In addition, the operation of social network is also very important for the realization of enterprise open innovation performance. Enterprises should pay efforts in embedding structure and relationship in social network, and turn it into a carrier for organizations to gather and share knowledge and resources, so as to facilitate the realization of open innovation performance.

创新是企业组织获得持续竞争优势的主要源泉[1]。在经济全球化背景下,越来越多的企业开始选择和推行开放式创新模式。该模式强调企业在技术创新过程中加强外部合作,通过整合内外部创新资源提高创新效率与效益[2]。相较于封闭式创新,开放式创新更加考验企业组织知识管理能力,包括跨界合作[3]、多组织协同[4]以及知识保护和知识共享权衡等方面的知识治理能力[5]。

企业拥有的知识基础优势有助于其在与外部环境交互时提升知识学习、吸收、共享与整合能力,从而缩小与其它组织的知识差距,促进知识合作[6]。此外,选择开放式创新模式的企业还需要具备跨组织发挥影响力的文化与特质,这对于吸引其它组织合作、营造良好氛围、促进跨组织知识学习与共享,以及处理知识协作中的组织矛盾与冲突非常重要[7],即组织性格有助于提升企业外部知识管理能力进而对开放式创新产生驱动力。由此,本文认为企业组织知识资源与组织性格均为影响开放式创新行为及绩效的动力要素,其动力传导机制是知识管理能力。

按照上述逻辑,本文通过问卷调查获得样本数据,构建并拟和结构方程模型,旨在验证两个科学问题:第一,知识资源和组织性格是否显著驱动企业开放式创新绩效;第二,在上述作用路径中知识管理能力能否发挥中介作用?针对两个问题的回答,一方面能够丰富和拓展开放式创新理论,为开放式创新绩效提升提供来自资源基础观的新研究视角;另一方面,有助于指导企业在共享经济与全球经济背景下开展开放式创新实践,提升组织绩效。

开放式创新旨在通过与外部环境进行信息、知识、资源的交互共享与开拓利用,加速创新和价值实现。开放式创新绩效实现包括2种模式、4条路径。第一,内向型开放式创新的直接路径是指企业直接从外部获得人才、技术、工艺、产品支持后通过改进自身产品与服务,进而提升企业绩效[8];第二,内向型开放式创新的间接路径是指企业依托从外部获得的知识资源,激发、加速和改进企业内部创新,然后通过创新促进内部成长[9];第三,外向型开放式创新的直接路径是指企业通过向其它组织共享知识资源和创新成果,从而获取对方支付的等价共享报酬[10];第四,外向型开放式创新的间接路径是指企业与其它组织合作创新,帮助其提高创新能力,进而由此共享对方的创新收益[10]。

知识管理能力反映了一个企业创造、组织、转移与利用知识资源的能力,也是将知识资源与其它资源及能力相整合并促进价值增值的能力[6]。知识管理能力包括基础架构能力与管理流程能力,其中,基础架构包括技术平台、组织结构、组织文化,而管理流程包括对知识资源的获取、转化、应用、保护等环节[11]。企业知识管理基础架构建设影响组织开放式创新能力与绩效。首先,信息技术平台具有重要支撑作用。跨组织共享高质量资源与信息、共同开发新技术和新知识、共同打造新商业模式、共建共享客户社区是开放式创新最为核心的4个流程,而它们的实现都离不开信息与通讯技术平台的支持[12]。其次,科学合理的组织结构与制度是实现开放式创新绩效的保障性因素。开放式创新首先开始于组织结构调整和组织制度保障[13]。最后,组织文化通过3条路径作用于开放式创新绩效提升:①企业与外部组织之间基于文化沟通和相互理解,有助于降低开放式创新复杂性和风险,促进开放式创新发生;②优秀文化有助于激发组织员工内部创业意识,而内部创业是开放式创新绩效实现的有效形式;③组织文化有助于塑造鼓励探索与创新的企业特质,这种特质构成组织开放式创新的原动力[14]。

企业组织的知识管理流程也会对开放式创新绩效产生正向影响。第一,很多企业打造的开放式创新社区在本质上就是知识学习与共享社区。依托社区平台促进外部知识学习与吸收,进而激发内部创新,是开放式创新绩效实现的主要模式。向顾客和供应商学习,以此改进技术与完善产品,是海尔集团HOPE社区和小米公司MIUI社区建设的初衷[15]。第二,开放式创新绩效实现机制的核心是多主体价值共创,而价值共创的前提是知识与资源共享[16]。第三,开放式创新促进外部资源为企业所用,关键是内外部资源整合,只有融为一体的知识和资源才能服务于同一目标,为组织绩效提升作出贡献。而且,新产品开发所需知识是多样化的,需要不同部门知识协作、不同专业知识融通、不同知识组合利用[17]。第四,开放式创新绩效除了以经济效益形式体现外,更多地体现为知识引进、创造和积累。开放式创新本质上是一种协同创新或知识共创与共治模式。企业与其它组织对知识的协同治理与合作创新能力,决定了开放式创新绩效[18]。最后,企业在开放式创新过程中对知识利用与保护的平衡程度,是组织在开放式创新中受益的关键。如果开放式创新得到善用,能够成为企业组织与外部环境沟通、协作的通道,让合作双方或多方互利共赢。如果在开放式创新过程中知识保护策略使用不当或保护过严,则会使开放式创新难以奏效;保护过松则容易造成组织核心技术知识外泄,丧失核心知识独占优势[19]。

由此,本文提出如下研究假设:

H1:组织知识管理能力与开放式创新绩效显著正相关。

知识资源与组织性格构成企业组织的2种核心战略性资源,二者均满足战略能力的VRIN标准,即它们都是有价值、稀缺、难以模仿和不可替代的。价值性和稀缺性使得它们具有投资属性,能够被称为资本。由此,喻登科等 [20]将二者合并并定义了知性资本的概念:经过企业长期投资所形成的具有价值且不易被模仿的异质性无形资源,包括相对有形的知识资源和无形的性格特质。上述知性资本概念符合心物二元论、辩证唯物论等哲学理念,即将一个事物进行二分,从相对有形(物质)和无形(意识)两方面进行认知。从二元哲学观出发,知识资源与性格特质是独立发展且共同作用于主体的关系。以双商之于人类个体作类比,知性资本对企业组织的重要作用体现在:知识资源主导企业生产力,组织性格则决定组织内外生产关系和谐度,两者共同发挥作用才能保障企业生产经营效果与效率。

知识资源是替代劳动力、资本而存在的一种新生产要素,包括人力资本、信息技术、研发要素、技术成果等无形资产,其核心是人才与技术组合而成的创造力及其持久性[21]。组织性格是将企业组织看成一个生命机体时其组织成员共同拥有的以及作为一个整体而被外界认知的个性特征,它能够让一个组织区别于其它组织[22]。通常,用来描述企业组织特质的形容词,例如开放、诚信、官僚、创新等,都可以认为是对组织性格的刻画[23]。知识资源和组织性格具有价值性、异质性、难以模仿性、路径依赖性以及不可替代性等特征,使得它们成为支撑企业创新驱动发展战略的最核心的无形资产[24]。二者的作用关系可用耦合共演、共轭双驱概括:一方面,它们是两种完全不同的无形资源,但它们在形成路径与作用标靶上具有同步同向性特征,使得它们能够耦合与交互,甚至互相转化、互相促进;另一方面,它们平行、独立地作用于企业创新系统,共同驱动创新系统演化发展[25]。二者的共轭双驱使得企业创新驱动发展动力更强大和均衡,而它们的耦合共演能够让这种动力源源不断产生,不易枯竭。

知识管理能力是一种对知识资源进行治理的综合能力,主要反映为知识资源形成与流动以及价值实现及转化两个过程。在知识资源形成过程中,投入要素是旧的知识资源,产出成果是新的知识资源,中间需经历知识学习、共享、整合、创造等步骤[26]。因此,知识资源作为生产要素,对知识管理过程与能力有着重要影响。在知识价值转化过程中,除知识资源作为投入要素非常重要外,知识资源整合方式以及与其它生产要素的组合关系也对知识管理绩效具有决定性作用[27],同时,绩效又是企业知识管理能力的重要体现。因此,作为调和知识整合方式和资源组合关系的重要因素,组织性格在知识管理能力形成过程中也发挥着不可忽视的作用。

知识资源对知识管理能力的积极作用主要体现在3个方面。首先,只有在知识资源较为丰裕的情况下,企业知识管理才能发挥效用。否则,缺乏管理对象的企业管理能力无从谈起。其次,知识资源与其它资源不同,它同时满足规模效应递增和边际报酬递增规律[28]。即组织对知识资源的使用越频繁、应用范围越广,其拥有的知识资源增长速度越快,这和其它资源会发生损耗的情况大为不同。在此过程中,知识增长速度与知识管理能力正相关。这预示着,知识资源的规模效应能够极大提升和体现知识管理能力。最后,知识资源本身也是一种技术和生产力,其规模越庞大、先进性优势越明显,其通过组合创新产出新知识以及转化为新价值的能力也越强[29]。

组织性格对知识管理能力的作用机制体现在3个层次。第一,在战略层面,拥有自信、进取、远见、知识密集等性格特质的企业组织更倾向于选择创新型与知识型战略,更加重视知识管理投入和发展[30];第二,在经营层面,拥有宜人、和谐、公正、开放等性格特质的企业组织能够开发出更柔性和适应组织生产力发展需求的生产关系,从而让知识资源和其它生产要素的组合与利用更加科学高效[31];第三,在个体层面,拥有自由、信任、包容、利他等性格特质的企业组织能够更有效地促进组织员工间的知识学习、共享以及以知识型团队为单元的竞争与协作[32]。由此,本文提出如下研究假设:

H2:组织知性资本与其知识管理能力显著正相关。

企业知性资本、知识管理能力与开放式创新绩效的作用关系可以采用资源基础理论来解释。资源基础理论认为,企业组织维持持续竞争优势的源泉是具有异质性的无形资源[33]。这些资源独属于企业且难以被竞争对手模仿和复制,因此能够被组织慢慢吸收并转变为独特能力。在资源与能力的共同支持下,企业得以采取一系列行动去实现预期的绩效目标,并保证该过程的持久性[33]。根据资源基础理论,本研究将企业异质性资源抽象归纳为知性资本,其催生形成的能力为知识管理能力,知性资本与知识管理能力共同作用并激发企业开放式创新行为,最终实现开放式创新绩效。从逻辑上,这是一个链式结构,即知性资本是前因,开放式创新绩效是后果,而知识管理能力在作用路径上发挥中介作用。

资源编排理论进一步厘清了资源与能力的关系。该理论认为,资源是能力形成的基础,而能力通过独特的捆绑与资源整合而形成,企业对资源与能力的动态管理水平决定了它的绩效[34]。借鉴资源编排理论,可以认为企业组织内外存在的多样化知识以及组织的多维度性格构成组织发展所需的战略性资源,在组织性格特质的引导下,知识资源能够以个性化形式进行捆绑和组合,由此造就强大的企业知识管理能力;然后,借助知识管理能力,联合与整合企业内外部环境中的资源,有效推进开放式创新战略实施,进而实现创新绩效[35]。由此,本文提出如下研究假设:

H3:知识管理能力显著中介组织知性资本与开放式创新绩效关系。

开放式创新是为了充分整合和利用外部环境中的知识与资源,从而打破企业资源约束瓶颈。该行为出发点与资源拼凑理论完全一致,因此较多学者偏爱于采用资源拼凑理论来阐述开放式创新实施逻辑与路径,例如周飞等[36]。资源拼凑理论认为,当组织面临新挑战或新机会时,往往会出现既有资源与能力难以满足新需求的问题,而问题解决的关键在于重新解构和整合资源,挖掘闲置资源、“沉睡”资源和外部资源价值[37]。“无中生有”是资源拼凑理论的核心逻辑,也是开放式创新过程中的重要策略。要做到“无中生有”,让其它组织资源为本企业所用,则非常考验企业组织的社会网络与社交技能[37]。因此,企业在社会网络中的有效嵌入对于实现开放式创新绩效极为关键。

企业社交技能与其组织性格密切相关。在人格心理学中,个体社交能力主要受到性格的影响。一般认为,拥有开放和外倾性人格特质的个体更愿意主动融入社交网络,从而交到更多朋友;拥有宜人性人格的个体能够与朋友保持更友好的关系;拥有尽责性人格的个体能够得到朋友的信任;而不尽责或情绪不稳定的个体往往容易失去朋友[38]。企业组织与人类个体极为相似,开放、外倾、尽责、可靠、诚信、友好的企业更容易获得合作伙伴信任,从而建构有助于知识与资源共享的社交网络,提高知识管理与资源整合能力,助力实现开放式创新模式下的价值共创。

但是,要使组织性格引导下的社交技能发挥作用,前提是企业组织已经嵌入社交网络。在产业分工越来越细化的情况下,任何企业都不会是独立个体,而是产业网络、社会网络中的一个节点。在产业或社交网络中,有的节点处于中心位置,有的节点处于边缘位置;有的节点融入庞大的网络,有的节点融入的网络圈子则很小;有的节点和周边节点存在强合作关系,有的节点仅能维持弱关系。这些状态称之为网络嵌入性,包含结构嵌入性和关系嵌入性两方面。其中,前者反映企业节点嵌入网络的位置优势,后者反映企业节点嵌入网络的关系强度[39]。当网络嵌入性较高时,由组织性格主导的社交技能能够发挥效用,形成强大的知识搜索、共享与整合能力[40];但如果企业组织的网络嵌入性较弱,则很难组织社交活动,通过社会网络共享外部知识与资源的愿望也难以实现。 由此,本文提出如下研究假设:

H4:网络嵌入性显著正向调节组织性格与知识管理能力关系。

本研究采用结构方程模型方法,运用AMOS工具,拟合企业组织性格、知识资源、网络嵌入性、知识管理能力以及开放式创新绩效之间的作用路径效应参数,采用Bootstrap程序检验知识管理能力的中介效应以及网络嵌入性调节下的中介效应。

根据结构方程模型方法要求,本研究设计5个潜变量,分别是组织性格、知识资源、网络嵌入性、知识管理能力和开放式创新绩效,所有潜变量均采用5级李克特量表评估,利用调查问卷收集数据。为保证量表信效度,尽量选择前人使用且证明有效的题项,并加以符合研究情境的归并、筛选与改编。本文对改编后的量表题项进行三方面的质量控制:其一,召开团队成员讨论会,并邀请两位具有丰富量表编制经验的教授加入,研讨量表效度;其二,在一个非全日制专业硕士班上邀请全班49位同学进行量表试测,收集他们的建议与意见,并据此调整题项语句;其三,开展数据的信效度检验,直至全部题项数据通过检验。

Otto[41]通过问卷调查,提炼得到组织性格(Organizational Character,缩写为OC)的4个维度,分别是诚信、声望、创新与权力。同时,对该研究进行回溯,找到维度构成的逻辑和证据,并编制组织性格的4个测量题项,分别是:“本单位对员工的诚信问题设置有明确的奖惩制度”(OC1)、“本单位在业界有良好声誉”(OC2)、“本单位经常强调员工要有创新精神”(OC3)和“本单位对中高层管理者使用权力有着完善的监督制度”(OC4)。

朱秀梅等[42]提出,隐性知识资源是企业组织最具价值的核心资源,它潜藏在企业的员工头脑、制度流程以及产品服务中。在此,本文搜集组织知识资本或智力资本测量的有关文献,并结合朱秀梅[42]的建议,筛选出3个题项测量知识资源变量(Knowledge Resource,缩写为KR)。题项分别是“本单位有完善的管理制度”(KR1)、“本单位开发的产品都具有高技术特征”(KR2)和“本单位有很多知识型人才且对他们非常重视”(KR3)。

参考Gold等[43]和杨俊祥[44]的研究成果,本研究从知识学习能力、知识共享能力、知识整合能力和知识创新能力4个方面观测企业知识管理能力(Knowledge Management Capability,缩写为KMC)。由此,设计相关题项如下:“本单位持续跟踪最前沿技术知识”(KMC1)、“本单位不同部门间经常举行经验分享会议”(KMC2)、“本单位能够迅速响应市场需求,集成开发新产品或服务”(KMC3)和“本单位研发队伍规模较大且实力较强”(KMC4)。

参考喻登科和周子新[45]的研究成果,从内向型和外向型两方面设计开放式创新绩效(Open Innovation Performance,缩写为OIP)测量题项。为满足模型拟合所需题项数,从内外两方面各设计2个题项。如“本单位经常从外部获得技术与知识支持”(OIP1)、“本单位经常与外部机构合作研发新技术”(OIP2)、“本单位经常出售或许可自己的专利和技术”(OIP3)和“本单位经常通过公开新知识与技术来提升业内影响力”(OIP4)。

参考史轩亚等[39]提出的观点,从结构嵌入性和关系嵌入性两方面观测网络嵌入性(Network Embeddedness,缩写为NE)变量,相关测量题项包括“本单位有很多合作伙伴”(NE1)、“本单位与大多数合作伙伴进行战略合作”(NE2)和“本单位从与合作伙伴的交往中获得大量知识与资源”(NE3)。

考虑到较多学者都认为企业选择开放式创新是应对行业动荡的需求,而且行业快速变化也是影响开放式创新绩效的重要因素[46],为此本文将行业动荡性(Industrial Turbulence,缩写为IT)设置为控制变量。行业动荡性采用3个题项“本单位的客户需求经常发生变化”(IT1)、“本单位的员工流失现象非常严重”(IT2)、“本单位所处行业的技术与工艺一直都在变化”(IT3)进行测量。此外,研发投入是企业创新不可或缺的资源要素,对开放式创新绩效也有重要影响,因此将研发经费投入强度(研发经费占主营业务收入的比例)也设置为控制变量。

调查问卷依托国内专业问卷调查机构问卷星进行发放,发放时间为2018年10月,收回问卷510份。首先,根据测谎题、答题时间等逻辑设计,智能筛除无效问卷80份;然后,人工阅读每份问卷,检查答题者存在的潜在逻辑悖论和胡乱答题规律,继续剔除无效问卷124份。最终,获得有效问卷306份,问卷有效回收率为60.0%。

对答题者身份题项数据进行统计分析,发现调查样本具有以下特征:①工龄在3年以内的答题者占39.2%,在4~6年的答题者占24.4%,7~10年占23.7%,10年以上占12.7%;②大部分答题者来自民营企业(占57.0%),其次是国有企业(22.2%)和三资企业(16.5%);③答题者较多来自大型企业(37.0%),中型企业(33.9%)次之,小型企业(29.1%)最少;④来自高新技术企业的答题者占51.3%;⑤绝大部分答题者所属企业(74.4%)都设置有专门研发部门,且开始推广开放式创新理念;⑥大部分答题者(71.8%)都认同企业所属行业的动荡性;⑦答题者所属企业研发经费投入强度达10%及以上的占21.2%,研发强度5%~10%的占39.9%,研发强度1%~5%的占14.6%,研发强度不足1%的占14.6%。答题者网络IP地址显示,样本覆盖25个省市。

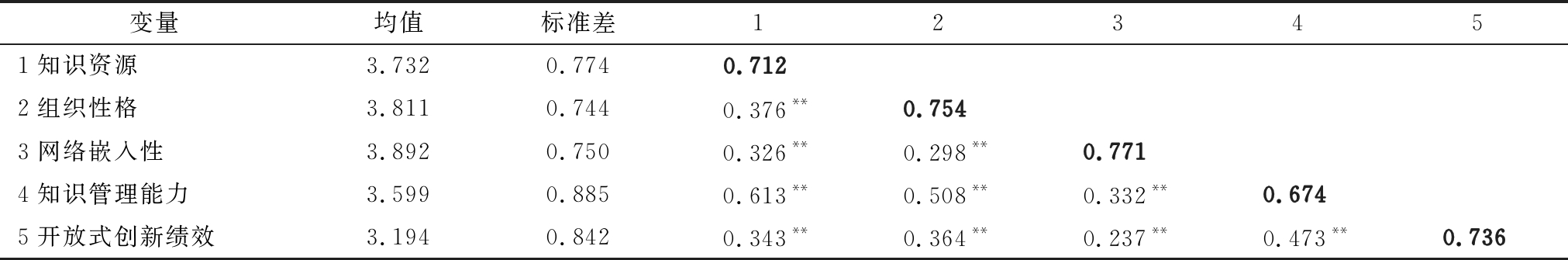

利用SPSS工具对数据进行描述性统计分析,各变量均值、标准差和相关系数如表1所示。分析结果表明,各变量在均值、标准差上的差异不显著,表明齐次性假设基本成立;变量间具有显著相关性,但是相关系数不是特别大,说明多重共线性问题也不突出;变量间相关系数均为正数,与预期一致,为研究假设验证奠定了基础。此外,变量平均提取方差(AVE)的平方根均大于变量间相关系数,说明变量间具有较高区分效度。

表1 均值、标准差与相关系数

Tab.1 Mean values, standard deviations and correlation coefficients

注:**p<0.01。对角线上黑体数据为AVE的平方根

变量均值标准差123451知识资源3.7320.7740.7122组织性格3.8110.7440.376**0.7543网络嵌入性3.8920.7500.326**0.298**0.7714知识管理能力3.5990.8850.613**0.508**0.332**0.6745开放式创新绩效3.1940.8420.343**0.364**0.237**0.473**0.736

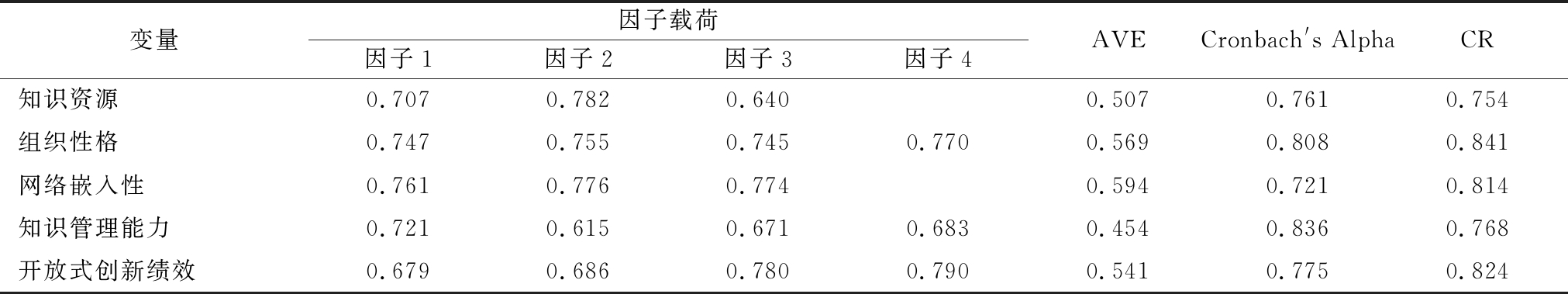

利用SPSS工具对数据进行信效度分析,结果如表2所示。首先,问卷整体的Cronbach′s Alpha系数为0.882,各潜变量的Cronbach′s Alpha系数均大于0.70,说明各变量均具有较高一致性。其次,变量的组合信度(CR)都大于0.60,表明量表具有良好的内部一致性。然后,各变量全部题项的因子载荷系数均大于0.60,且大部分变量的平均方差抽取量AVE均大于0.5(知识管理能力除外,但AVE值也大于0.45),说明量表具有较高收敛效度。最后,KMO和巴特利特检验结果显示,KMO值为0.883,介于0.5~0.9之间,说明变量间有共同因子存在;巴特利特球形度检验的P值为0.000,小于0.05,因此本文量表数据具有较高结构效度。

表2 信度与效度检验结果

Tab.2 Reliability and validity test results

变量因子载荷因子1因子2因子3因子4AVECronbach's AlphaCR知识资源0.7070.7820.6400.5070.7610.754组织性格0.7470.7550.7450.7700.5690.8080.841网络嵌入性0.7610.7760.7740.5940.7210.814知识管理能力0.7210.6150.6710.6830.4540.8360.768开放式创新绩效0.6790.6860.7800.7900.5410.7750.824

本研究调查问卷都由企业员工填写,这可能存在一定程度的共同方法偏差问题。为减少共同方法偏差,本研究引入过程控制与统计分析技术。一方面,在问卷发放时,强调数据获取的匿名性,以及答题者参与调查的自愿性。在问卷设计时,打乱题项顺序,以减少答题者自我归因反应对数据的影响。另一方面,使用Harman单因素检验技术评估共同方法偏差。探索性因子分析结果表明,第一个主成分所占载荷量为34.09%,低于40%的临界判断标准。因此,本研究的共同方法偏差在可控范围内。

使用AMOS 24.0软件,采用极大似然估计法拟合模型。模型适配度指标值如下:χ2=289.009,χ2/df=1.633,SRMR=0.073,GFI=0.919,AGFI=0.895,RMSEA=0.046,CFI=0.946,TLI=0.936,IFI=0.947,PNFI=0.736,PGFI=0.705,PCFI=0.797。通过与推荐值比较,所有适配度指标的拟合值都在推荐值范围内,表明模型拟合度良好,本研究模型可以接受。

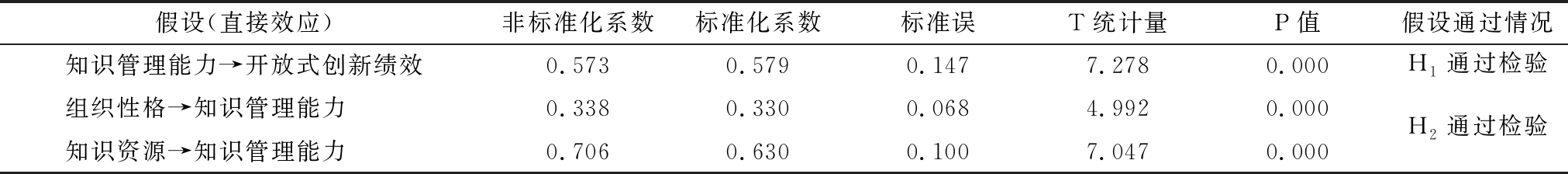

模型拟合路径系数如图1所示。结果显示:企业组织性格和知识资源均对知识管理能力有显著正向促进作用,作用系数分别为0.33(p<0.001)和0.63(p<0.01);企业知识管理能力对开放式创新绩效也有显著正向促进作用,作用系数为0.58(p<0.001);网络嵌入性可以正向调节组织性格对知识管理能力的影响(β=0.31,p<0.01)。进而,采用Bootstrap抽样统计推断方法对模型估计结果进行核验,结果如表3所示,表中结果与结构方程路径分析结果一致。由此,研究假设H1和H2通过检验。

表3 Bootstrap抽样统计结果

Tab.3 Statistics of Bootstrap sampling

假设(直接效应)非标准化系数标准化系数标准误T统计量P值假设通过情况知识管理能力→开放式创新绩效0.5730.5790.1477.2780.000H1通过检验组织性格→知识管理能力 0.3380.3300.0684.9920.000H2通过检验知识资源→知识管理能力 0.7060.6300.1007.0470.000

图1 模型拟合路径(注:**p<0.01,***p<0.001)

Fig.1 Model fitting path (**P<0.01,***P <0.001)

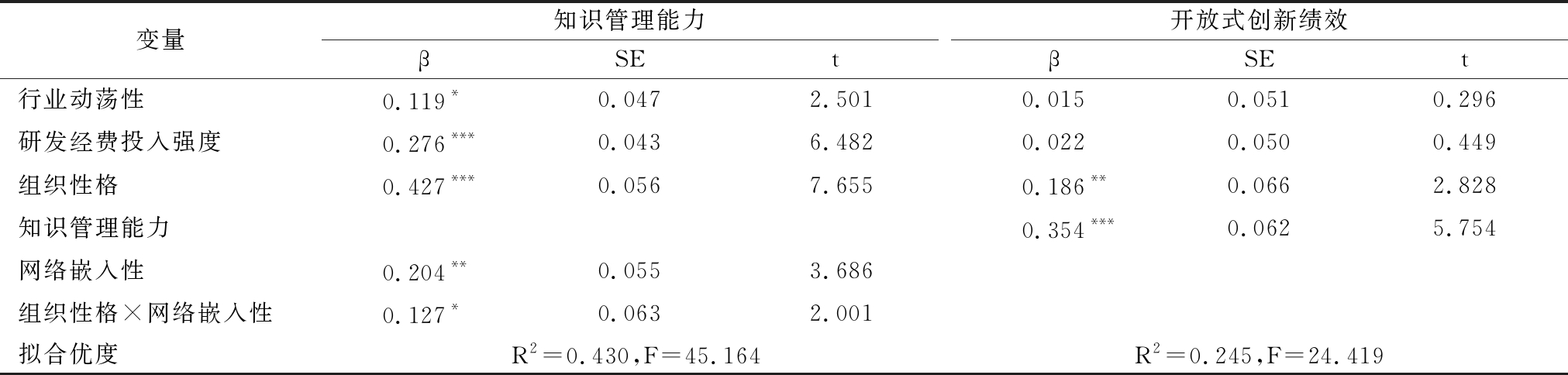

利用SPSS工具,采用Process宏中的Model 4,检验中介效应。中介效应检验分为两个步骤进行,即检验知识管理能力分别在知识资源、组织性格对开放式创新绩效作用路径上的中介效应,结果如表4所示。由表4 Panel A可知,知识资源对开放式创新绩效的正向促进作用显著(β=0.307,p<0.001),但是当再次引入中介变量知识管理能力后,知识资源对开放式创新绩效的影响变得不显著(β=0.090,p>0.05);而且,知识资源对知识管理能力的正向促进作用显著(β=0.564,p<0.001),知识管理能力对开放式创新绩效的正向促进作用也显著(β=0.384,p<0.001)。由此,知识管理能力在知识资源与开放式创新绩效之间起完全中介作用。由表4 Panel B可知,组织性格对开放式创新绩效的正向促进作用显著(β=0.351,p<0.001),而且在引入中介变量知识管理能力后作用关系同样显著(β=0.186,p<0.01);组织性格对知识管理能力的正向促进作用显著(β=0.466,p<0.001),知识管理能力对开放式创新绩效的正向促进作用也显著(β=0.354,p<0.001)。由此,知识管理能力在组织性格与开放式创新绩效之间起部分中介作用。综上,知识管理能力显著中介组织知性资本与开放式创新绩效的关系,研究假设H3通过检验。

表4 中介效应检验结果

Tab.4 Intermediary effect test results

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001

模型知识管理能力βSEt开放式创新绩效(panel A)βSEt开放式创新绩效(panel B)βSEtPanel A行业动荡性0.138**0.0443.0980.0720.0541.3350.0190.0520.366研发经费投入强度0.241***0.0415.8120.115*0.0502.2880.0220.0500.445知识资源0.564***0.05111.0000.307***0.0624.9330.0900.0701.287知识管理能力0.384***0.0665.797拟合优度R2=0.471,F=89.774R2=0.143,F=16.814R2=0.229,F=22.374Panel B行业动荡性0.1610.0473.4220.0720.0531.3640.0150.0510.296研发经费投入强度0.287*0.0446.6030.124*0.0492.5350.0220.0500.449组织性格0.466***0.0568.3940.351***0.0625.6280.186**0.0662.828知识管理能力0.354***0.0625.754拟合优度R2=0.400,F=67.022R2=0.162,F=19.456R2=0.245,F=24.419

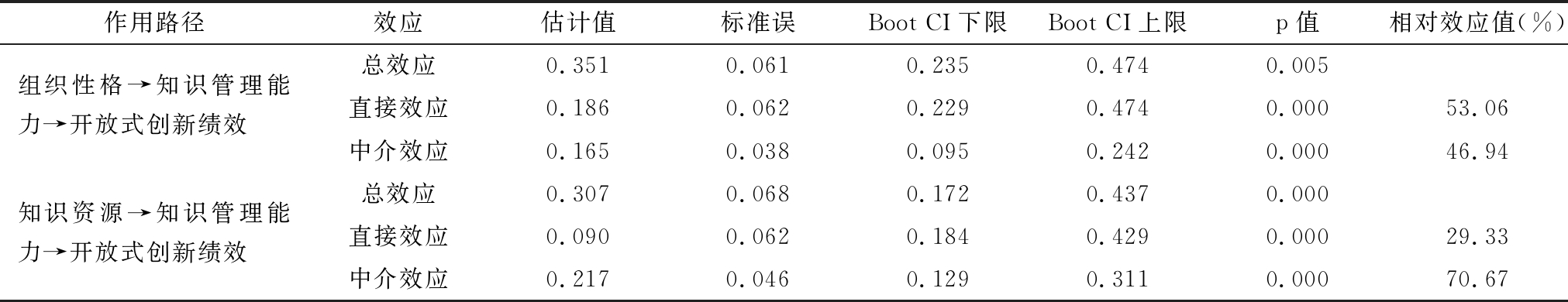

为核验知识管理能力的中介效应,采用Bootstrap法进一步实施抽样统计测试。在样本数N=306的情况下,重复抽样5 000次,采用Percentile method方法运行Bootstrap程序,研究结果如表5所示。由表中可知,在知识资源和组织性格的两条驱动路径上,95%置信区间的上、下限都不包含0,说明知识管理能力对二者与开放式创新绩效关系的中介作用均显著,假设H3通过检验。通过效应分解发现,在知识资源影响开放式创新绩效的路径上,知识管理能力的中介效应占主导,贡献率为70.67%;而在组织性格影响开放式创新绩效的路径上,直接效应比中介效应的作用稍显著,知识管理能力中介作用的贡献率仅为46.94%。

表5 Bootstrap分析与效应分解结果

Tab.5 Bootstrap analysis and effect decomposition results

作用路径效应估计值标准误Boot CI下限Boot CI上限p值相对效应值(%)组织性格→知识管理能力→开放式创新绩效总效应0.3510.0610.2350.4740.005直接效应0.1860.0620.2290.4740.00053.06中介效应0.1650.0380.0950.2420.00046.94知识资源→知识管理能力→开放式创新绩效总效应0.3070.0680.1720.4370.000直接效应0.0900.0620.1840.4290.00029.33中介效应0.2170.0460.1290.3110.00070.67

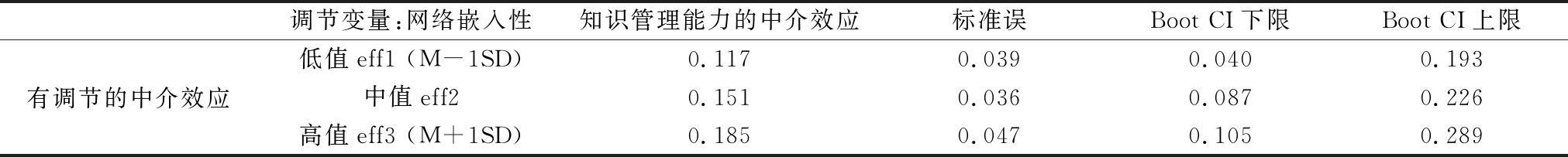

采用Process宏中的Model 8进行有调节的中介效应检验。在控制行业动荡性和研发经费投入强度的情况下,以组织性格为自变量、知识管理能力为中介变量、网络嵌入性为调节变量,检验有调节的中介作用对开放式创新绩效的影响,研究结果如表6所示。结果表明,将网络嵌入性引入模型后,组织性格和网络嵌入性的乘积项对知识管理能力产生显著正向促进作用(β=0.127,p<0.01),说明网络嵌入性能够发挥显著的调节效应。

表6 有调节的中介效应检验结果

Tab.6 Test results of moderated mediating effect

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001

变量知识管理能力βSEt开放式创新绩效βSEt行业动荡性0.119*0.0472.5010.0150.0510.296研发经费投入强度0.276***0.0436.4820.0220.0500.449组织性格0.427***0.0567.6550.186**0.0662.828知识管理能力0.354***0.0625.754网络嵌入性0.204**0.0553.686组织性格×网络嵌入性0.127*0.0632.001拟合优度R2=0.430,F=45.164R2=0.245,F=24.419

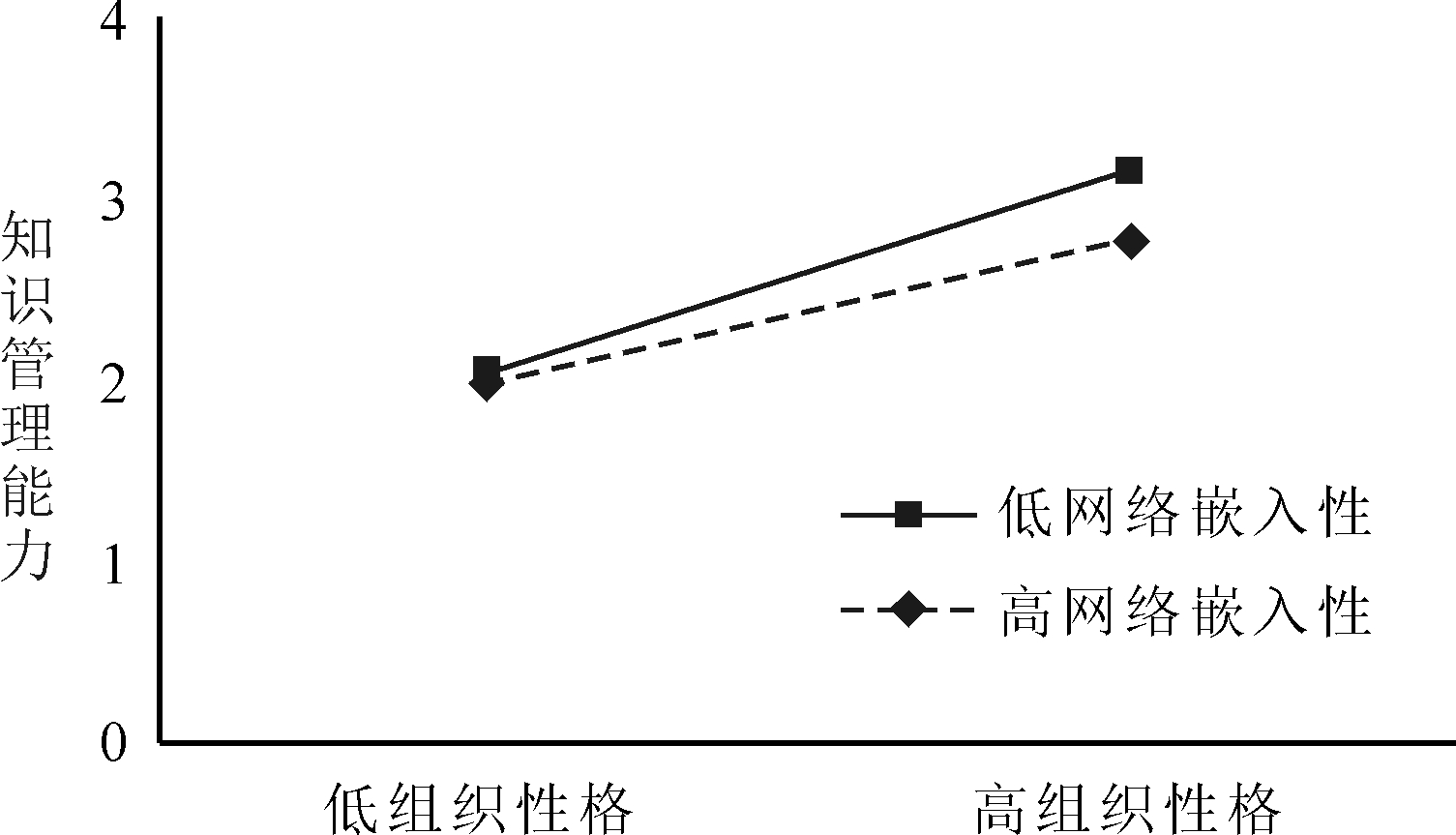

为更加直观地反映网络嵌入性的调节效应,通过简单斜率分析绘制网络嵌入性对组织性格与知识管理能力关系的调节作用,如图2所示。当网络嵌入性水平较高(M+1SD)时,组织性格对知识管理能力具有显著正向促进作用(simple slope=0.554);而在网络嵌入性水平较低(M-1SD)的情况下,组织性格虽然还会对知识管理能力产生正向促进作用,但作用强度变小(simple slope=0.427)。这表明随着网络嵌入性水平提高,组织性格对知识管理能力的作用增强。此外,Bootstrap检验结果显示,在不同水平的网络嵌入性下,知识管理能力在组织性格与开放式创新绩效关系中的中介效应也会变化,表现为中介效应随网络嵌入性水平提升而增强(见表7)。在网络嵌入性分别为低、中、高的水平下,Bootstrap检验的95%置信区间都不包含0,说明中介效应在有调节的情况下仍旧显著。综上,被网络嵌入性调节的知识管理能力的中介效应显著,假设H4通过检验。

图2 网络嵌入性对组织性格与知识管理能力关系的调节效应

Fig.2 Moderating effect of network embeddedness on the relationship between organizational character and knowledge management ability

注:网络嵌入性、组织性格的低与高值区间以变量均值为分界点

表7 网络嵌入性调节下的知识管理能力中介效应

Tab.7 Mediating effect of knowledge management ability moderated by network embeddedness

调节变量:网络嵌入性知识管理能力的中介效应标准误Boot CI下限Boot CI上限有调节的中介效应低值eff1 (M-1SD)0.1170.0390.0400.193中值eff20.1510.0360.0870.226高值eff3 (M+1SD)0.1850.0470.1050.289

在经济全球化与共享经济蓬勃发展的大背景下,我国创新驱动发展战略的推进会越来越依赖于企业组织开放式创新。知识管理是支撑企业创新发展的有效手段,但很多企业的知识管理效果不佳,探索和发现影响知识管理能力形成与提升的资源要素是解决问题的关键。知性管理理论启发我们,企业组织中的知识资源与组织性格作为具有战略性意义的无形资源,是驱动企业创新发展的引擎。本研究基于问卷调查数据开展结构方程模型分析,探究组织性格、知识资源、知识管理能力、网络嵌入性以及开放式创新绩效5个变量之间的作用路径和强度系数。研究结果表明,知识管理能力显著促进开放式创新绩效,且知识管理能力在知识资源、组织性格影响开放式创新绩效的作用路径上分别起完全中介和部分中介作用,而网络嵌入性强化组织性格对知识管理能力的影响。由此得出,企业组织的知性资本能够通过强化知识管理能力达到提升开放式创新绩效的目的,这为构建开放式创新理论框架、开展开放式创新实践提供了理论指导。

在现有研究中,有关知识资源、知识管理对创新绩效的重要性成果已有较多积累[3,24-25],但是,基于开放式创新情境系统探讨知识资源与知识管理能力作用路径的文献并不多。知识资源积累如何驱动开放式创新以及知识管理能力在其中发挥的中介作用,都缺乏深入讨论和梳理,本研究弥补了现有文献中存在的上述缺口。此外,本研究考虑到开放式创新的特殊情境,将组织性格作为影响开放式创新绩效的战略性资源,将其重要性与知识资源并列,由此开发出企业组织知性资本概念。将知性资本作为一个整体去探究其对知识管理能力以及开放式创新绩效的作用路径,不仅为构建一个全新的理论框架作出了一定贡献,而且在知识资源、知识管理能力以及开放式创新绩效三者关系的论证上,本文研究结论与已有文献一致[24-25],进而为实现研究成果间的对话和进行观点补充提供了可能性,提升了本项研究成果的可靠性。

根据研究结论,本文获得3点管理启示。第一,在共享经济、经济全球化成为大趋势的情况下,企业组织实施创新驱动发展战略势在必行,且开放式创新理念对组织可持续发展至关重要。但是,开放式创新也会给很多企业组织带来能力上的挑战,如何打造开放式创新战略框架和组织制度?如何获得开放式创新所需资源与能力?如何营造有利于开放式创新绩效的环境?这些问题都需要企业组织在实践中积极探索和积累经验。根据本研究结论,开放式创新绩效形成与提升有其路径和规律性,企业组织需要认真学习并灵活运用。第二,企业组织宜大力开发战略性知性资本,包括知识资源和组织性格两方面。通过知识管理,增加知识资源存量,激活知识资源流量,有利于知识资源在开放式创新过程中发挥功效;通过性格管理,培育组织特质,宣扬组织特色,有利于增强组织在开放式创新中的凝聚力,让开放式创新系统运行更平稳和持久。第三,企业组织需要高度重视知识管理,加强知识管理组织、流程与能力建设,让知识管理成为开放式创新的聚力点和工具、手段。此外,社会网络经营对企业开放式创新绩效也很重要,应不断提升社会网络的结构嵌入性与关系嵌入性,将社会网络变为组织汇聚和共享知识、资源的载体,进而助力开放式创新绩效实现。

[1] 陈劲. 科技创新:中国未来30年强国之路[M]. 北京:中国大百科全书出版社, 2020.

[2] CHESBROUGH H, VANHAVERBREKE W, WEST J. 开放创新的新范式[M]. 陈劲,等,译.北京:科学出版社, 2010.

[3] LOPES M, SCAVARDA A, HOFMEISTER L F, et al. An analysis of the interplay between organizational sustainability, knowledge management, and open innovation[J]. Journal of Cleaner Production, 2016, 142(1): 476-488.

[4] ALOINI D, FARINA G, LAZZAROTTI V, et al. Implementing open innovation: conceptual design of an integrated ICT platform[J]. Journal of Knowledge Management, 2017, 21(6): 1430-1458.

[5] BOGERS M. The open innovation paradox: knowledge sharing and protection in R&D collaborations[J]. European Journal of Innovation Management, 2011, 14(1): 93-117.

[6] CHUANG S-H. A resource-based perspective on knowledge management capability and competitive advantage: an empirical investigation[J]. Expert Systems with Applications, 2004, 27(3): 459-465.

[7] NAQSHBANDI M, KAUR S, MA P. What organizational culture types enable and retard open innovation[J]. Quality & Quantity, 2015, 49(5): 1-22.

[8] ANGELO A D, BARONCELLI A. An investigation over inbound open innovation in SMEs: insights from an Italian manufacturing sample[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2020, 32(5): 542-560.

[9] BERND E, FABRICE G, KELD L, et al. Inbound open innovation and innovation performance: a robustness study[J]. Research Policy, 2021, 50(7): 104271.

[10] 马文甲, 张琳琳, 巩丽娟. 外向型开放式创新导向与模式的匹配对企业绩效的影响[J]. 中国软科学, 2020,35(2): 167-173.

[11] GOLD A H. Towards a theory of organizational knowledge management capabilities[D]. Chapel Hill: The University of North Carolina, 2002.

[12] MININ A D, DE MARCO C E, MARULLO C, et al. Case studies on open innovation in ICT[R]. JRC Science for Policy Report.Seville: Institute for Prospective Technological Studies, Joint Research Centre, 2016.

[13] 陈劲, 吴航, 金珺. 企业如何实施开放式创新:组织变革的视角[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2012, 12(1): 74-80.

[14] YUN J H J, ZHAO X, JUNG K H, et al. The culture for open innovation dynamics[J]. Sustainability, 2020, 12(12): 5076.

[15] 刘静岩, 王玉, 林莉. 开放式创新社区中用户参与创新对企业社区创新绩效的影响——社会网络视角[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(6): 128-136.

[16] 曹越, 毕新华. 开放式创新社区价值共创模式与知识治理机制[J]. 科技管理研究, 2021, 41(6): 149-155.

[17] 丁秀好, 武素明. IT能力对开放式创新绩效的影响:知识整合能力的中介效应[J]. 管理评论, 2020, 32(10): 147-157.

[18] ELMQUIST M, OLLILA S, YSTROM A. Beyond intermediation: the open innovation arena as an actor enabling joint knowledge creation[J]. International Journal of Technology Management, 2016, 72(4): 273-295.

[19] 蔡双立, 徐珊珊, 许思宁. 开放式创新与知识产权保护:悖论情景下的战略决策逻辑与模式匹配[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2020, 40(3): 3-18.

[20] 喻登科, 周荣, 涂国平. 论“知性管理”[J]. 情报杂志, 2015, 34(6): 200-207.

[21] 贾小玫, 杨永辉. 知识资源对自然资源的替代:一个实证分析框架[J]. 资源科学, 2009, 31(1): 171-176.

[22] 赵书松, 谭蓓菁. 组织性格研究述评与展望[J]. 管理学报, 2017, 14(1): 149-158.

[23] 喻登科, 薛静. 组织性格维度及表征与认知差异:员工认知视角[J]. 科技进步与对策, 2018, 35(20): 1-8.

[24] LI J, YU D. The path to innovation: the antecedent perspective of intellectual capital and organizational character[J]. Frontiers in Psychology, 2018, 9: 2445.

[25] YU D, YAN H. Relationship between knowledge base and innovation-driven growth: moderated by organizational character[J]. Frontiers in Psychology, 2021, 12: 663317.

[26] NONAKA I, TOYAMA R. The knowledge-creating theory revisited: knowledge creation as a synthesizing process[J]. Knowledge Management Research & Practice, 2003, 1(1): 2-10.

[27] 郎益夫, 周荣, 喻登科. 科技成果转化知识管理的运行及其绩效孕育过程[J]. 科技管理研究, 2010, 30(9): 153-155.

[28] 葛玉好, 张东辉. 论知识的边际报酬递增[J]. 东岳论丛, 2003,24(2): 52-54.

[29] 姚艳虹, 张翠平. 知识域耦合、知识创新能力与企业创新绩效——环境不确定性和战略柔性的调节作用[J]. 科技进步与对策, 2019, 36(23): 76-84.

[30] BOOTZ J-P, DURANCE P, MONTI R. Foresight and knowledge management:new developments in theory and practice[J]. Technological Forecasting and Social Change,2019, 140: 80-83.

[31] LI M. The relationships between organizational culture, knowledge productivity, and value creation[D]. Enschede: University of Twente, 2015.

[32] POLITIS J D. The connection between trust and knowledge management: what are its implications for team performance [J]. Journal of Knowledge Management, 2003, 7(5): 55-66.

[33] ACEDO F J, BARROSO C, GALAN J L. The resource-based theory: dissemination and main trends[J]. Strategic Management Journal, 2006, 27(7): 621-636.

[34] 张青, 华志兵. 资源编排理论及其研究进展述评[J]. 经济管理, 2020(9): 193-208.

[35] SUN Y B, LIU J Y, DING Y X. Analysis of the relationship between open innovation, knowledge management capability and dual innovation[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2020, 32(1): 15-28.

[36] 周飞, 钟泓琳, 林一帆. 外部创新知识搜寻、资源拼凑与双向开放式创新的关系[J]. 科研管理, 2020, 41(8): 23-30.

[37] 黄艳, 陶秋燕, 高腾飞. 资源拼凑:起源、研究脉络与理论框架[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(3): 151-160.

[38] PAUNONEN S V. Big five factors of personality and replicated predictions of behavior[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2003, 84(2): 411-424.

[39] 史轩亚, 陈其齐, 杜义飞, 等. 知识转化视角下CMNEs结构嵌入与关系嵌入互动过程研究[J]. 研究与发展管理, 2021, 33(2): 122-135.

[40] 吴松强, 曹新雨, 蔡婷婷. 网络嵌入性、知识搜索与企业创新能力关系研究——基于江苏先进制造业集群的实证检验[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(22): 99-105.

[41] OTTO P E, NICK C, STOTT H. How people perceive companies: personality dimensions as fundamentals[C]//Proceedings of the 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2006: 1905-1909.

[42] 朱秀梅, 张妍, 陈雪莹. 组织学习与新企业竞争优势关系——以知识管理为路径的实证研究[J]. 科学学研究, 2011, 29(5): 745-755.

[43] GOLD A H, MALHOTRA A, SEGARS A. H. Knowledge management: an organizational capabilities perspective[J]. Journal of Management Information Systems, 2001, 18(1): 185-214.

[44] 杨俊祥. 基于知识管理的民营科技企业技术创新能力研究[D]. 天津:天津大学, 2012.

[45] 喻登科, 周子新. 普适性信任、知识共享宽度与企业开放式创新绩效[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(1): 112-121.

[46] CHEN S T, YU D K. The impacts of ambidextrous innovation on organizational obsolescence in turbulent environments[J]. Kybernetes, 2022,51(3):1009-1037.