0 引言

在创新驱动发展战略指引下,中国科技创新不断取得新突破,部分领域已达到世界领先水平。然而,机遇与挑战并存,核心技术受制于人的“卡脖子”技术难题仍然存在,整体科技实力呈现出大而不强的特征,亟需依托科技非对称赶超扭转这一局面。伴随着中国进入社会主义改革开放和现代化建设新阶段,科技发展逐渐从“跟跑”转向“跟跑、并跑、领跑并存”,面临诸多新形势、新环境、新任务;同时,世界范围内新一轮科技革命正在兴起,突破核心科技瓶颈和推进颠覆式创新成为重要现实任务。因此,需要不断巩固非对称优势并锻造出更多“杀手锏”技术[1],确保中国关键核心技术自主可控,进而实现科技自立自强。进入新发展阶段,把我国建设成为世界科技强国的战略目标更加明确,而科技创新面临的国际竞争也更加激烈,需要深入分析科技非对称赶超战略理论与实践、历史与现实、经验与教训,在打破原有结构平衡的基础上构建世界科技发展新格局。

1 文献回顾

科技非对称赶超是行之有效的科技进步发展策略,国外学者倾向于从实际运用层面探讨其主要内容,并从多个角度阐释了非对称赶超思想。Hyesoo等[2]选取多家科技企业研发费用数据进行深入分析发现,企业间普遍存在投入非对称问题,而研发投入不对称会直接导致不同企业生产经营策略及质量结果不一致,因此管理层往往会根据实际需求和战略目标制定非对称研发经费制度;Manjeet等[3]从印度对中国采取的战略措施着手,分析非对称竞争管理持续性推进问题,从政治和科技维度出发,探讨非对称方式在集聚优势中所发挥的关键作用,对于在新发展阶段推进中国科技战略赶超具有一定启示意义;Papadimos等[4]依托暴力理论探讨权力争夺非对称机制,评述美国利用高新技术媒介积聚领先世界政治权力的过程,指出美国在社交网络、舆论引导、战略传播等方面具有非对称优势,为科技领域颠覆式创新提供了重要参考。

伴随着科技在人类社会发展进步中发挥作用的日益凸显,非对称赶超思想逐渐转移到科技领域。Lin等[5]探讨可持续发展战略指引下的非对称赶超问题,通过对样本数据进行动态回归分析,发现不同性质影响因素在同等情况下对价值创造产生的影响明显不同,这就启示企业推进科技创新需要积极利用非对称策略;Kegui等[6]认为中国政府在推进节能减排上作出巨大努力,但实际中存在的信息不对称问题不仅加重了政府任务,而且潜藏着促发不利选择和道德风险的危机,由此引出对非对称赶超战略的正确态度,即应充分积累相对优势、积极化解相对劣势,并在实际中找到双方交融的适宜平衡点,避免由于过度追求赶超而脱离实际;胡耀辉[7]指出由于后发国家同发达国家之间存在较大差距,因此高新技术领域颠覆性创新不能仅依托传统技术创新路径,而必须采取打破原有结构平衡的非对称赶超方式。

进入21世纪以来,科技非对称赶超对于中国科技从“跟跑”转为“领跑”发挥了至关重要的作用,相关研究也随之蓬勃兴起。陈元志等[8]从知识产权优势角度出发,指出非对称赶超是一种双向转换过程,包含将对手优势转化为劣势和将自身劣势转化为优势两个方面,故无论是科技强者还是弱者都能通过合理选择非对称战略实现科技跨越式发展;陈强强[9]等主要关注科技弱势国家的非对称赶超,认为中国科技不及世界先进水平的主要原因在于自主创新能力薄弱,并从社会经济发展、国家安全保障、生态文明建设3个维度分析非对称赶超的重要性和必要性;孙世会等[10]认为科技非对称赶超是一种服务于国家科技创新的指导思想,关键点在于举全国之力集聚创新优势,需要政府在“有所为有所不为”的原则指导下制定对手无法感知的科技发展策略,并在非对称结构中实现科技赶超。

除上述研究外,国内学者从历史经验、实施策略、基本原则等方面对非对称赶超战略进行了相对完整的研究。罗晖[11]通过分析第一次工业革命以来德国和美国的颠覆式技术创新历程,论证了后发国家实行非对称赶超的可能性,并结合习近平总书记关于科技创新的重要论述,对中国建立非对称赶超自信、发挥制度优势、加快部署战略科技力量等提出针对性建议;韩宇(2016)等指出中国正进入科技跨越式赶超的重要窗口期,应充分运用辩证思维和系统方法指导科技创新;刘立等[1]强调非对称赶超对于强化科技创新治理和建设世界科技强国的重要意义,特别是在“十四五”期间,要在新环境中进一步促成科技非对称式赶超,逐渐构建国际同行认可以及在国际上拥有充分话语权的科技创新实力;李万[12]认为坚持非对称赶超战略需把握一些基本原则,指出充分发挥制度优势和把握机遇实现跨越式发展对于更好地实现非对称式赶超具有重要意义。

综上所述,国内外学者对科技非对称创新战略的分析存在以下不足:①研究客体停留在科技非对称赶超战略初期,缺乏与时俱进的动态分析。当前,中国正处于全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化建设的新发展阶段,科技发展面临的新机遇和新挑战并存,需要将非对称赶超置于新发展阶段的时代背景下解析科技发展规律;②研究方式集中于内涵解读和意义分析,依托基础理论推进的深层次研究较少。已有研究倾向于从知识产权优势理论和自主创新理论出发探讨非对称赶超内在机理,缺乏从科技跨越这一重要关联角度进行的理论分析。因此,本文从中国进入新发展阶段的历史方位出发,以科技跨越式理论为基础对非对称赶超战略的深刻内涵和典型案例进行解构,并从正反两个方面探索科技跨越赶超的历史经验,从而对中国在新发展阶段下的科技非对称赶超战略提供建设性策略支持。

2 科技非对称赶超理论体系述评

科技非对称赶超具有强大的理论意义和实践优势。新思想指导新实践,在非对称赶超战略指引下,中国在量子通信、特高压技术、5G、航天技术等重要领域已实现跨越式赶超并达到世界先进水平,但在芯片、半导体、高精度机床、工业机器人等核心技术方面仍面临“卡脖子”技术难题。因此,要切实提升整体科技水平就需要继续贯彻科技非对称赶超战略。基于对已有研究的总结和现实状况的考量,笔者认为科技非对称赶超理论内涵包括新发展阶段下的新逻辑和科技跨越论下的新机理两个方面。如图1所示,以深入开展基础研究和核心技术攻关为“纽带”,新发展阶段下科技非对称赶超所经历的“跟跑—并跑—领跑”3个阶段同科技跨越“追赶—赶上—超越”3个阶段相对应,并在应对国际竞争中具备新发展模式、实现条件和过程性特征。

2.1 新发展阶段下非对称赶超新逻辑

非对称是相对于对称而存在和发展的一个概念,标志着客观事物平衡结构和稳定状态的瓦解。在自然科学领域,对称概念主要存在空间对称、时间对称、功能对称[13]3层内涵要旨,为人们更好地探究自然界的性质特征和运行规律提供了基本参考。可以说,客观事物在能量传递、物质结构、空间位置、功能性质等方面均呈现出显著的对称性特征。与对称相伴相生的是非对称,结构变化、生长消亡、绝对运动、时空错位等描述的是自然界和人类社会的非对称性。在社会科学领域,非对称概念增加了意识属性和思维属性,通过原有稳定性消散程序中重构事物之间的联系,在偶然性因素的作用下,非对称变化过程便具备了集聚优势的广阔空间,为事物发展实现质量变革创造了条件。由于对称主要从结构和功能两方面来定义,因而非对称主要表现为各方主体之间同构异功、异构同功的异质状态。

科技发展整体结构中往往存在着相对弱者和相对强者,而非对称意味着某方能动主体通过发挥自身优势打破原有平衡,促使事物发生新的结构变化,从而构建有利于自身发展的生态环境。可以说,科技非对称创新主体既有可能是相对弱者,也有可能是相对强者,当前中国主要强调科技弱势国家对强势国家的赶超。从表现形式看,信息非对称、认知非对称、前期投入非对称等[1]情况普遍出现在同一时期各个科技创新体之间,为科技非对称赶超提供了客观基础。从核心要义看,非对称意味着中国科技创新要做到“人无我有、人有我强、人强我优、人优我变”[14],在战略决策选择中获取科技竞争比较优势,在掌握新一批自主知识产权的基础上引领先进科技创新遵循新竞争规则、技术轨道、组织机制,集聚每一细节的相对优势,从而凝结成能够实现跨越式赶超的深厚基础。

非对称赶超具有显著的动态演变特征,与事物发展“肯定—否定—否定之否定”的演变规律相适应,科技赶超也遵循“对称—非对称—高级对称”的基本脉络。由于肯定和对称预示着事物处于相对稳定状态,其在一般情境下往往作为目标而存在,而科技创新在实践发展过程中具有典型的过程性特征,“否定”阶段和“非对称”阶段成为科技发展的关键环节,故采取非对称赶超战略便成为新发展阶段下促进科技发展的重要手段,对于处理好“跟跑—并跑—领跑”关系进而实现科技高质量发展具有重要战略意义。在动态演化特征的影响下,科技非对称赶超在不同历史阶段呈现出形态各异的表现形式。在社会主义革命和建设时期,科技发展处于追赶阶段,主要任务在于减少非对称劣势;改革开放后,科技“赶”和“超”同步推进,化解劣势和积累优势同时存在;进入新时代和新发展阶段后,科技发展侧重于超越环节,聚焦世界科技前沿领域、积累关键优势成为重点任务。

当前,中国已经进入完成第一个百年奋斗目标而向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段,国内国际环境发生了许多新变化,表现出许多新特征。从本质上看,新发展阶段仍然属于社会主义初级阶段范畴;从过程看,进入新发展阶段预示着中国发展站到了新的历史起点,对推动科技创新、加大改革力度、打造竞争优势提出了新要求,并引起两方面变化。一方面,人民需求从“盼温饱”变为“盼环保”,以往高投入、高耗能、高污染的传统生产方式已经难以为继;另一方面,国际环境日趋复杂,不稳定性、不确定性明显增加,以往主要依靠出口拉动经济增长的发展方式存在较多风险(马雪松,2016),而依靠非对称赶超促进科技突破发展对解决上述两个问题具有重大战略意义。世界主要科技创新国家虽然在一定范围内开展国际科技交流与合作,但在事关国运兴衰和国家安全的关键核心技术领域仍存在激烈竞争。

中国进入新发展阶段是生产力与生产关系相互作用的结果,与经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段相适应,科技创新在新发展阶段需要依托颠覆性创新实现更多“从0到1”的突破。从现实情境看,新发展阶段科技创新更加复杂,不仅需要聚焦世界科技发展前沿领域推进综合型自主创新,更需要将科技研发成果及时转化为先进民用产品,有效发挥本轮科技发展对下一轮科技创新的引领作用,进而在突破西方技术封锁过程中更好地实现关键核心技术自主可控。从历史定位看,新发展阶段意味着开启全面建设社会主义现代化国家新征程,高端科技创新面临着更加激烈的竞争环境,需要遵循新发展理念,依托新发展格局,利用非对称策略整合优化各领域科技力量,采取不为对手所知的技术轨道和策略战术[10]积累战略性优势资源,更好地获取引领世界新科技革命的基础性力量。

新发展阶段下科技非对称赶超面临新机遇与新挑战,相应呈现出相对优势和相对劣势并存的基本特征。一方面,经济社会发展形势良好,科技赶超具有雄厚的物质基础,能够在完备的国家科技创新体系支持下长期推进风险性科学研究,并在积累优势资源的基础上实现更多颠覆式创新,从而占据更多前沿科技发展战略制高点;另一方面,国际上存在的多边主义与单边主义之争、公平正义与霸权主义之争[15]、精英主义与民粹主义之争愈演愈烈,致使我国整体面临的传统安全和非传统安全日渐复杂,新兴科技创新面临的困难和矛盾更加突出,特别是在诸多核心技术领域陷入受制于人的被动局面,不仅需要采取综合性非对称手段打破科技发展原有平衡,更需要在实际应用中不断丰富和发展非对称赶超策略。

与国家整体全面推进社会主义现代化建设相适应,新发展阶段下科技非对称赶超战略目标主要集中于实现高水平科技自立自强和建设世界科技强国上,相应强化了加强自主创新和原始创新的实际需要。国家长期以来所依托的引进消化吸收再创新模式已无法在新兴智能技术上积累非对称优势,需要将更多精力集中在国内科技资源利用上,在适应双循环新发展格局中有效集结各方创新资源,依托新型举国体制形成战略优势,推动原有国际科技平衡结构发生质量变革。同时,新发展阶段下的科技非对称赶超意味着科技要服务于人民生活水平提升,这就对基础研究和试验研究提出新需求,即需要在基础学科建设和科技成果转化上投入更多精力,在弥补先天不足的同时积极探索更多“无人区”优势资源,进而聚焦科技自立自强和建设世界科技强国的战略目标,依靠自身抓住战略机遇,引领新科技发展。

2.2 科技跨越理论下非对称赶超新机理

近代以来,科技突破式发展在世界范围内频繁发生,科技跨越理论也随实践发展而逐渐趋于完善。科技跨越相对于科技渐进提升而存在,是指科技后进者通过积聚连续性科技改进,达到一定程度后技术水平取得实质性提升。对于科技后进国来说,通过借鉴吸收世界上的先进技术成果能够减少基础研究投入并降低科技投资风险,从而较快提升科技水平,实现迅速赶超(刘立,2016),促进自身科技实力接近甚至超越发达国家。从一定程度上讲,科技跨越意味着技术发展突破了一般演进原则并呈现出跳跃式发展趋势,是科技、经济、文化等整体实力的显著跃升[16]。正如质变来源于量变积累,科技跨越式发展也必然依赖于或长或短的渐进式积累,不能超越事物发展客观规律而存在。科技跨越式发展是一个包含“追赶—赶上—超越”的动态发展过程,为中国科技发展实现“跟跑—并跑—领跑”的非对称赶超提供了坚实的理论基础和实践基础。

(1)从发展模式看,科技跨越式发展在于通过先进核心技术带动相关传统技术升级,既要依赖内生型自主创新和外生型模仿创新,也要依托双方混合型创新。进入新发展阶段后,非对称赶超以国家战略需求为导向,主要依赖于内生型自主创新推进高端技术研发,形成具有国际话语权和影响力的科技创新能力。科技跨越多样化模式为非对称赶超提供了有益参考,关键核心技术突破在新阶段将面临重大机遇,科技赶超要以自主创新为主,在不断利用新兴创新模式的过程中充分积聚创新优势。

(2)从过程性特征看,实现科技赶超需经历“跟跑—并跑—领跑”3个阶段演进,每一个新阶段都是突破前一阶段平衡结构的结果,并包含着不同阶段科技水平之间先进与后进的区别,因为唯有存在差距才会出现跨越,正是中国在关键核心技术水平上与世界先进国家存在差距,才促使非对称赶超战略具有重大意义。科技跨越的过程性特征决定赶超并非一次完成,而是需要经过科技进步的长期积累过程,才能以竞争对手不易感知的方式实现。

(3)从实现条件看,科技跨越式发展面临复杂多样的条件系统,包括决定性条件与非决定性条件、有利条件与不利条件、主要条件与次要条件等,而条件发展到成熟时期意味着科技达到足以发生质变的程度。新发展阶段实现非对称赶超需要加强自主研发、整合优势资源、促进技术动态演化发展[17]、加大宏观政策支持、完善知识产权制度和国家创新体系建设等基本条件,在实践中通过超前策略选择构建实现赶超的有利条件,尽力化不利为有利,确保赶超战略的有效实施并能及时得到反馈。

(4)从本质内涵看,科技跨越是科技赶超的基本准备和必要积累,赶超在一定程度上是跨越的良好结果,两者之间并不存在明确界限,但在具体目标、内容形式、发展方向和作用范围等方面存在一定差异。科技跨越更多强调科技发展在数量上的积累,注重在短期内实现科技快速提升,主要目标聚焦于更好地促进经济发展。而科技赶超则侧重于打破科技发展原有平衡结构,强调通过积累非对称性优势促进国家整体科技实力提升,这就不仅对科技创新速度和科技成果数量提出了更高需求,而且更加强调发挥科技创新对国家发展全局和人民生活水平提升的推动作用,将非对称优势贯穿于经济基础和上层建筑体系,旨在促进经济、社会、文化等实现高质量发展。由此,加强基础研究和试验研究成为科技创新的重要环节。

综上所述,科技跨越作用机理体现为基础研究—应用研究—试验开发—商品化产品的各个环节[18],这在改革开放以来的中国科技发展历程中发挥了决定性作用,但伴随着新发展阶段的到来,科技发展更需要以非对称赶超战略为指引。非对称赶超的主要特征在于通过策略选择,面向基础性和前沿性技术创设多种非对称情境,以竞争对手难以感知的方式获得独有核心技术,从而在关键领域形成重大威慑,抢先占领核心科技战略制高点。科技跨越包含的过程性特征、多样化模式、现实性条件为阐释非对称赶超内在机理提供了理论基础,对于进入新发展阶段后推进科技赶超具有重要指导意义。因此,科技赶超源于科技跨越又高于科技跨越,能在更深层次和更广领域内取得核心科技颠覆式发展,基于从模仿创新到自主创新的动态演变,中国科技实力经历了从追赶到超越的飞跃。

3 科技非对称赶超典型案例

科技非对称赶超是理论与实践相结合的产物,不仅具备深厚的理论根基,也具有丰富的历史进程。中国作为典型的后发国家,虽然进入新发展阶段后科技赶超需要依赖更多自主创新,但仍应以开放包容的姿态参与国际交流与合作,充分吸收借鉴科技强国在非对称赶超方面积累的有效经验。如图2所示,英国主要在细化现代自然学科门类上具有非对称优势,在推进基础研究和工业革命实践中实现了科技赶超;美国注重建立产学研政合作创新体系,充分释放各方积极性,取得持续性较强的科技非对称赶超;前苏联科技非对称赶超集中体现出计划主导和国防优先的特征,在特定历史时期发挥着重要战略性作用;俄罗斯则比较注重提升整体创新效能;日本和韩国作为科技赶超后发国家,其非对称优势主要依托政府和财阀组织获得,在实际中推动科技和经济同步发展。

3.1 英国:基础研究、工业革命引领的赶超

(1)成为世界海上强国后,英国大力开展基础科学研究,随后进行了工业革命,引领科技实现非对称赶超。在重商主义的影响下,英国积极开展海外贸易,促进航海技术发展,先后取代荷兰和西班牙的海上霸主地位,然而当时国内落后的科技体系未能支撑其开展殖民活动。在资产阶级革命后,英国开始成立专门学会进行科学研究和学术交流活动,主动学习欧洲各国的先进技术,吸引杰出技术人员落户英国。同时,着重建立囊括各学科门类的专业研究委员会体系,不仅对兴起于意大利的天文学、物理学、力学等展开深入研究,更对竞争对手尚未重视的化学、机械学、解剖学等进行开创性探索,促进自然学科细化发展,建立了高效的科学技术研究体系,为科技跨越赶超提供了非对称知识源泉。

(2)在培根“知识就是力量”口号的指引下,英国人率先将系统性科学转化为成熟性技术,发明了以蒸汽机为代表的核心技术体系,建立了包括纺织工业、机器制造业、采矿业、交通运输业在内的现代工业体系,充分发挥科技非对称赶超对生产力的促进作用,引领了世界生产方式变革。随后,英国科技非对称赶超优势进一步扩大到经济和军事领域,有效服务于英国在世界范围内进行的殖民统治,利益刺激进一步催生出新技术发明,推动英国一举成为世界科技中心。进入21世纪以来,英国将科技非对称赶超策略转移至技术成果转化领域,通过建立国家技术创新中心和产学研创新体系[19],有效推进国家战略性科技创新活动所获成果实现高质量转化。当前,英国在公投脱欧后继续保持着基础研究和科技资源优势,制定政策不遗余力地支持科学研究和技术创新[20],着重在长远性战略科技领域保持非对称优势。

3.2 美国:产学研政、持续创新推动的赶超

(1)早期,美国科技追赶以建立研究型大学为中心环节,哈佛大学、耶鲁大学等高等学府主要依照英国办学经验建立,具有鲜明的政策导向性,而以麻省理工大学和加州理工大学为代表的私立研究型大学在美国科研系统中也具有崇高威望,其给予研究人员以高度自主权,并定期对高水平研究进行奖励,在竞争氛围中提升科技创新效率。同时,隶属于企业的工业研究实验室在美国科技非对称赶超中也发挥了重要作用,在融合新知识与新技术过程中搭建产学研政协同合作基础平台。两次世界大战结束后,在“科学是永无止境的边疆”思想的影响下,美国领导人坚信科学是经济发展、社会进步和人民生活水平提高的新动力[21],主张依托多元化科研资助体系引领基础科学研究蓬勃发展,开启了打破世界原有科技格局的追赶历程,在不断积累非对称科技资源优势中获得领先别国的科技实力。

(2)冷战期间,美国在国防科技领域投入巨额资金,通过阿波罗计划吸收了大批青年科学家,抢先获得科技人才上的绝对优势,为实现空间技术、计算机技术、尖端医疗技术非对称赶超奠定了基础。伴随着科技发展优势的日益凸显,加强高校基础研究已成为美国人的共识,促使科研人员得到社会认可和尊重,进一步激发了大众发明创造的意愿,创新在美国逐渐演化为一种社会风气,吸引了世界各国的留学生前往,由此进一步强化了非对称优势。冷战结束推动世界多级格局逐渐形成,美国积极向竞争对手学习,不断调整创新模式,在继承原有科技创新优势的基础上开拓新科技赶超空间,跨越新兴技术发展的某些环节,建立以ARPA为代表的创新资助新元素和以NNI为代表的创新体系新关系[21],适应科技日新月异的发展特性,保持着其它国家无可比拟的科技实力。

(3)进入21世纪以来,美国进一步加强创新链、产业链、价值链之间的密切衔接,建立起支撑新兴技术赶超的国家创新网络。在以国家科学基金会(NSF)为代表的科研体系支持下,美国政府在科技发展中的作用日益突出,继续发挥在基础研究、高端人才、科技资源、创新文化上的非对称优势,并在实践中着重考量科技成果产业化问题,不仅将科学技术优势转化为生产力优势,也推动美国社会跨越了“死亡之谷”[22],促使其掌握了引领新科技革命的非对称信息资源,构建了领先世界的科技非对称创新系统。同时,在保障国家整体安全和科技领先地位[23]目标的引领下,美国持续推进科技规划管理和加强科技战略咨询等工作,将科技非对称赶超对象拓展到新兴智能技术领域,以期在激烈竞争中保持世界科技强国地位。

3.3 俄罗斯:计划主导、注重整体效能的赶超

(1)前苏联科技非对称赶超历程与苏维埃政权制定的科技政策息息相关。十月革命以前,俄国就有一批高水平科研队伍,曾是英国皇家学会外国会员的门捷列夫早在1882年就发现元素周期律,为世界科学研究作出了重要贡献。革命胜利后,苏联大力实施科技兴国战略,即使在当时经济条件极为困难的形势下也要求优待科研人员,大规模建立国立科研机构,为科技赶超提供了基础设施平台。在科技发展实践中,苏联领导层认为可利用他国科技成果建立自身工业和经济体系,并在移植思想的指引下大量搜集世界科技情报[24],在短期内积累了巨大的非对称优势。社会主义制度建立后,苏联开始走快速发展重工业的科技赶超道路,通过编制长期发展规划制定出一系列科技发展政策,并不断加大国家科研投入,逐步构建政军工科教“五位一体”的国家化科技体制[25],促进军事科技实现非对称赶超。

(2)苏联解体后其科研体系主体部分由俄罗斯继承,虽然面临人才流失、机制紊乱、发展不足等突出矛盾,但俄罗斯在加强创新体系建设过程中仍然积累了新兴科技赶超的非对称优势。依托加强科技立法、制定科技发展战略、实施科技优惠政策[26]、深化国际交流合作、释放市场作用效力等措施,俄罗斯不断推动科技创新与战略性新兴产业结合,规划实施了一系列大科学项目工程,为获取自主知识产权新兴关键技术积累了丰富经验。进入21世纪以来,俄罗斯不断优化人才培育,通过提升科技人才社会地位和营造优质科技软环境[27],构建实现全面研发能力的科研力量体系,为基础研究和自主创新奠定了深厚基础,提升了国家创新体系整体效能,在保持原有军工科技领先优势的基础上推进新兴智能技术非对称优势积累,并在生物技术、宇航技术、新材料、新能源等方面实现了跨越式赶超。

3.4 日韩:政府引导、财阀为主的后发赶超

(1)自20世纪60年代开始,日本和韩国先后把握机遇大力发展科技,通过财阀组织与政府出力相结合,以寡头垄断企业为主体实现科技非对称赶超。基于完备的政策体系,两国政府均将培育科技能力作为促进科技跨越式发展的关键,在非平衡发展思想的指引下,确定了一大批高新技术项目,建立了多个高新技术产业园区。同时,两国十分注重促进科技成果转化,充分发挥科学技术对经济发展的拉动作用,为科技赶超寻求稳定的物质支撑,以科技非对称赶超快速推动经济非对称式跨越发展。进入21世纪后,日本和韩国先后制定实施了长期性的科学技术发展战略规划,将非对称赶超重心转移到高性能计算、人工智能、数字网络、基因医学等领域,并在实践发展中积累了新兴技术领域的一定优势,虽然两者均比较重视采取非对称策略推进科技赶超,但具体运作模式却各具特色。

(2)在第二次世界大战后,日本政府敏锐觉察到科技跨越式提升对经济复苏的重要作用,因而不断提高国家公共教育支出,支持科研人员出国学习先进科学技术,在吸收借鉴它国有益经验的基础上总结出多样化协同创新模式,在家电、汽车、电子技术等领域较快取得非对称领先优势。日本政府所制定的科技赶超政策主要经历了从鼓励企业引进消化吸收创新到倡导企业实行自主创新的转变过程,相应延伸了非对称优势的时空范围。为有效降低科技创新成本并激发各主体积极性,日本大力实施通过技术分享知识产权制度和对科创企业减免税收的优惠政策[28],并相应促成经济腾飞。近年来,日本政府以保持非对称赶超持续性为主要目标,规划制定了以工业4.0和社会5.0为支撑的工业科技战略[29],将科技赶超重心转移到智能技术上,同时激发国民集体意识,为有效积累新兴技术非对称优势提供了基本保障。

(3)20世纪60年代,韩国几乎没有本土科学技术体系,科技发展主要依靠套用发达国家模式推进,直到科技非对称赶超思想融入国家发展理念后,韩国才开始建立科研机构、引进科技人才、学习先进经验。为积累科技突破非对称优势,韩国政府主导设计了既具有垄断性又具有竞争性的专门财阀组织,以寡头垄断的方式控制全国科技资源,构成韩国科技跨越赶超的主体动力。在实践发展过程中,政府和财阀不断吸引外资进入韩国市场,建立了大批资本密集型科技部门,充分利用信息不对称积累科技和经济同步发展优势。进入21世纪后,韩国政府主导设计了囊括技术深化、技术分化和技术开拓[30]的后赶超式战略,试图同步提升垄断企业和中小型企业在全球价值链中的影响力,并通过完善政策法规制度为科技发展全过程提供基本指导,以期在发挥有限资源最大效用的同时实现科技非对称赶超。

4 科技非对称赶超历史解构与现实解析

4.1 各主要国家科技非对称赶超经验总结

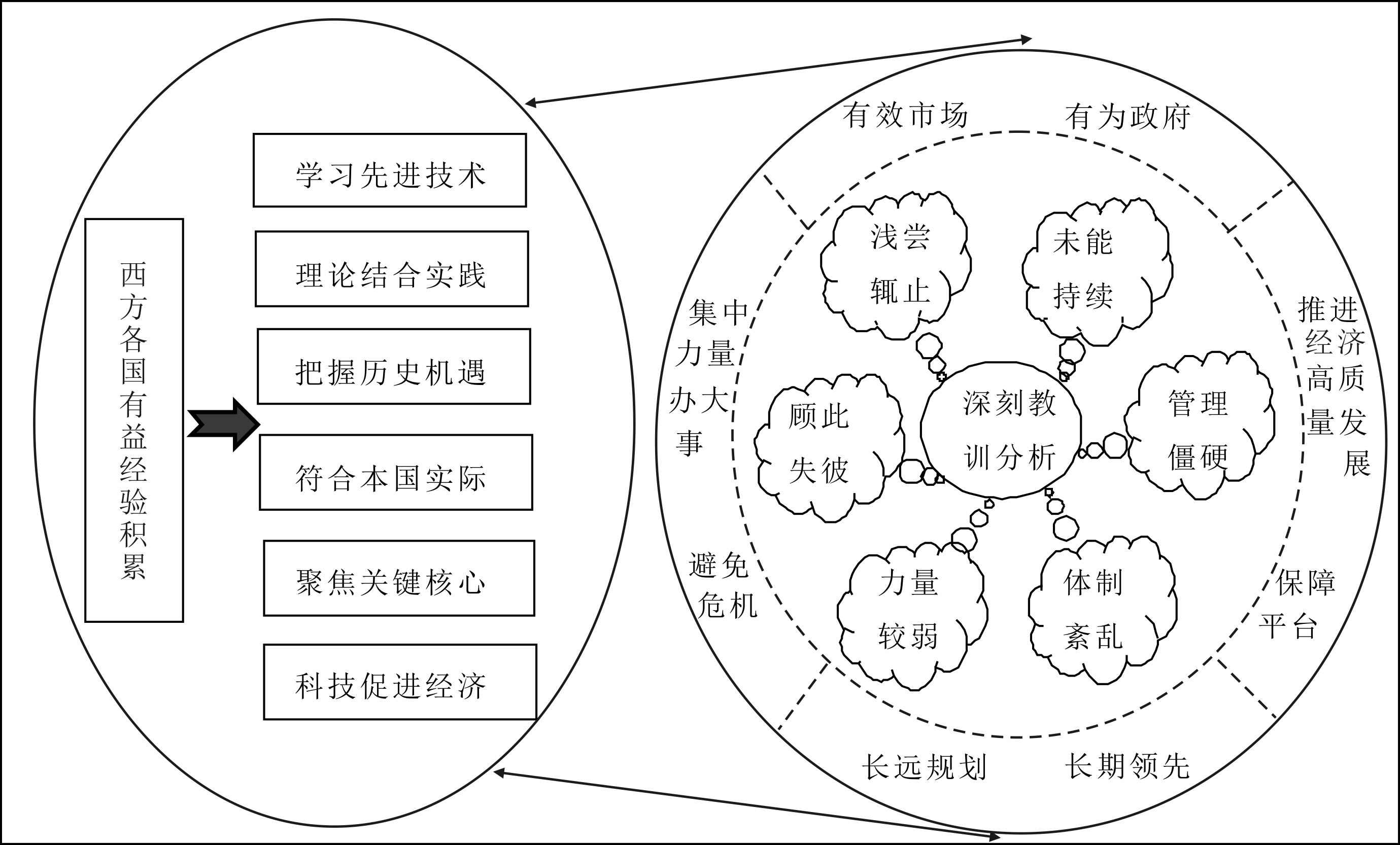

虽然各科技强国在基本国情、战略目标、创新重点等方面各不相同,但均通过策略选择破除了科技发展原有平衡结构,并取得诸多共性经验。如图3所示,有益经验包括从本国实际出发、把握历史机遇、聚焦前沿技术等,并在实际运作中发挥科技对经济发展的促进作用;深刻教训包括未能持续、管理僵硬、体制紊乱、力量较弱等,警示我国应将有效市场和有为政府有机统一起来,在集中全国优势力量的基础上推进经济高质量发展,形成可持续性的科技非对称赶超模式。

4.1.1 有益经验

科技非对称赶超的内核在于提升科技整体实力,而这依赖于科技进步的长期积累。在科技追赶前期,英美等国往往通过派遣留学生和开展学术交流等形式学习它国先进科学技术,在引领本国科技水平快速提升后逐渐转向自主探索研发。可以说,吸收模仿和自主创新是相辅相成的两个阶段,实现科技赶超需要经历从模仿到自创的跨越,两者功能形态各不相同,但从价值上看没有孰优孰劣之分。同时,各国实现科技非对称赶超的共同经验在于紧紧把握历史机遇。英国赶超欧洲大陆正是由于其顺应了现代科学发展大势,通过合理的制度支持保障基础研究蓬勃发展,并在知识理论创新的基础上率先开展工业革命;相应地,前苏联未能持续紧跟新兴科技发展大势,错失历史机遇的同时瓦解了非对称优势。随后,俄罗斯在21世纪以来不断重构科技创新体系,在新科技革命发展上掌握了一定的非对称优势。

科技非对称赶超作为多国应验的科技创新战略,具有一定普遍意义,但具体实施需要与各国发展阶段和具体国情高度契合。美国依托政产学研合作方式推进长期性科学研究,大力扶持尖端前沿技术发展,并在明确科技赶超目标的基础上,着力加快军民两用科技产品开发,同步推动科技成果转化和科技资源利用效率提升,不断构建并保持其在科技创新上的全面领先优势,掌握了他国所未能企及的非对称优势。日本和韩国采取的非对称赶超思路恰好相反,主要依靠政府和大企业联合建立实力雄厚的财阀组织,基于技术引进消化吸收再创新迅速实现核心技术突破,再将非对称科技优势转化为现实生产力,引领经济迅速腾飞。因此,科技非对称赶超能否成功往往同具体策略选择和运用相关,应在综合调查分析本国国情和科技发展所处阶段的基础上完善具体赶超策略。

4.1.2 历史教训

英美等国在科技非对称赶超上也经历过曲折和失败,需要进行客观分析和评估,进而为中国在新发展阶段的科技赶超策略提供正确导向。无论是在理论研究还是实际运用方面,西方传统科技强国均未将科技非对称赶超上升至战略高度,对其内在运作机理和运行机制缺乏系统性分析,整体认识和把握仅停留在尚不成熟的感性阶段。因而,虽然传统科技强国在一定程度上积累了非对称优势,但有些国家没能真正依靠非对称策略建立强大的科技创新体系,有些国家未能举全国之力推进科技赶超,也有些国家在优势积累上存在浅尝辄止的问题,没能建立统筹各方的完善的制度体系,甚至还因为制度问题致使科技创新陷入紊乱,最终导致非对称优势消失。这启示中国要科学审视政府与市场之间的关系,既要充分发挥社会主义集中力量办大事的制度优势,又要避免因管理机制僵硬而导致系统性危机爆发。

传统科技强国在非对称赶超上的另一个深刻教训是未能积累长期优势,常出现非对称优势转化为非对称劣势的现象。世界各国在科技赶超过程中都面临被赶超的现实危机,而大部分国家未能将关键力量集中于保持领先优势环节,经常出现顾此失彼的问题。以英国为例,虽然其在第一次工业革命时期已成为世界科学技术中心,在政治、经济、科技上均拥有领先别国的绝对优势,但由于后期将主要精力集中于世界贸易和殖民掠夺上,未能在日益激烈的科技竞争中继续保持优势,在失去科技非对称优势的同时逐渐丧失世界霸主地位。长期保持科技发展绝对领先优势地位固然困难,但对于一国推进经济高质量发展和实现远大战略目标具有重要意义,这启示中国应在抓住新科技革命所提供战略机遇的同时深入考量长期优势积累问题,从信息资源、基础建设、人才制度等方面共同建立稳固的基础力量。

4.2 新发展阶段中国科技非对称赶超实现路径

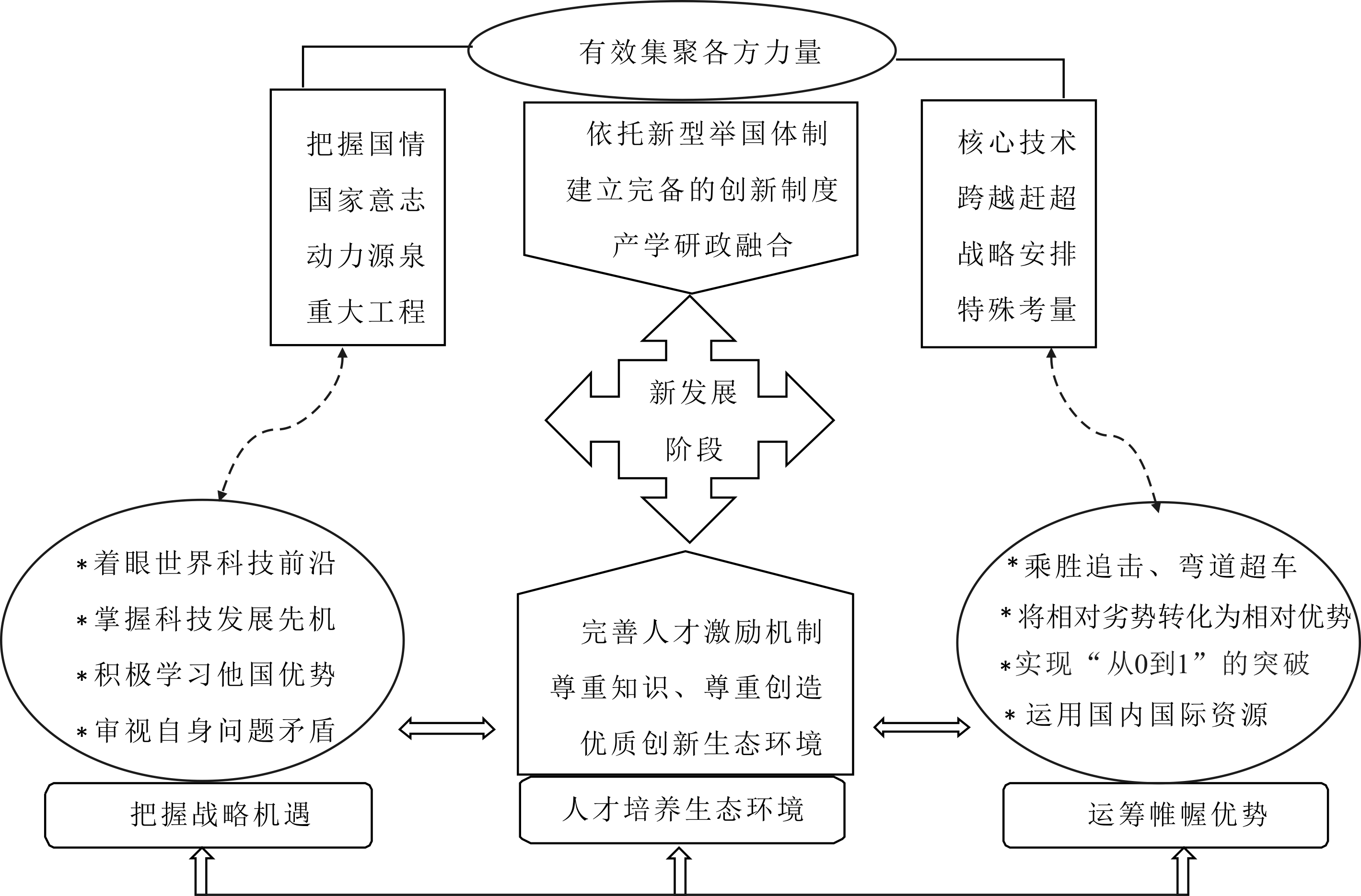

立足于中国已进入新发展阶段的现实国情,科技赶超重心应转移到核心技术上,充分借鉴英美等国在办学方式、政策安排、策略选择等方面的成功经验,制定完善的中国科技非对称赶超策略。如图4所示,中国应依托新型举国体制有效集聚各方优势资源,更好地推动国家重大科技项目落地实施,并从战略规划角度出发引领更多核心技术突破;同时,应在新发展阶段充分把握战略机遇,优化人才培养生态环境。在积累非对称优势的基础上推进科技跨越式赶超并非一味追求高速度,而应以遵从客观规律为基本前提,在无数技术提升的量变积累中实现技术跨越式赶超,避免由于盲目追求数量而导致的科技创新“大跃进”问题,依托科学合理的非对称赶超模式促进更多尖端技术实现“从0到1”的突破。

4.2.1 有效集聚各方力量

我国应充分认识新发展阶段的现实国情,依靠新型举国体制制定完备的科技创新制度,为科技非对称赶超提供稳定可靠的动力源泉。进入新发展阶段,中国科技创新面临着日益复杂和快速变化的发展环境,传统举国体制激发的科技资源配置效率已不能适应科技赶超要求,需要以现代化重大创新工程支撑科技跨越式赶超,聚焦国家战略重点,建立产学研政深度融合的制度体系。科技创新制度既要体现国家意志,又要充分调动各主体积极性和创造性,通过构建优势互补和互惠共赢的创新组织模式[31],为核心技术发展提供源源不断的动力支持。此外,还应深入分析不同科技创新领域的特殊矛盾,避免出现各领域制度标准一刀切问题,更好地保证非对称优势资源集中于事关国家安全和民族利益的战略关键领域。

4.2.2 充分把握战略机遇

着眼于世界科技前沿,抓住新一轮科技革命和产业革命兴起的战略性历史机遇,充分获取非对称科技发展战略先机。进入新发展阶段,中国在5G、人工智能等新兴科技领域占有一定发展优势,科技人才集聚与战略性新兴产业集聚之间的双向促进关系[32]更加突出,为抓住机遇推进科技赶超提供了良好的物质基础。我国科技创新要瞄准先进科技前沿领域,充分解析世界科技强国在新一轮科技发展中的相对弱势,积累打破现有世界科技布局的有利机会,在自主掌握核心关键技术的基础上对世界科技发展大势产生影响。另外,也要深入学习各国科技非对称赶超的有益经验,审视中国科技创新中存在的体制性障碍和结构性矛盾,正确处理独立自主与吸收借鉴的辩证关系,主要依靠自主创新获取科技赶超的非对称绝对优势。

4.2.3 优化人才培养生态环境

优化科技创新生态环境,完善人才培养和创新激励制度,为科技非对称赶超营造良好的创新氛围。进入新发展阶段,科技创新已成为政府、企业、高校、研究机构共同参与的系统性活动,需要依托各主体间的信息流动和异质性功能发挥,将创新因子聚焦于关键领域,为获取非对称科创优势提供优质创新生态环境。人才是构建良好创新生态环境的决定性因素,所以要通过完善知识产权保护制度和创新激励制度,在全社会范围内营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围,在实际中完善政策措施提升科技人员的成就感和获得感[33],不断优化人才成长环境。同时,加强基础学科和基础设施建设,培育能肩负国家使命的科研团队,为科技跨越式发展获取稳定可靠的、持续性非对称优势。

4.2.4 运筹帷幄积累优势

不断深入探究科技发展战略,勇于转“跟跑”为“领跑”,确保科技自立自强。进入新发展阶段,伴随着中国科技实力的显著提升,世界大国间的科技竞争愈加激烈,单纯依靠模仿他国科技创新已显示出种种弊端,需要通过战略谋划整合各领域科技发展优势,以竞争对手的相对薄弱环节为突破口实现“弯道超车”,进而乘胜追击,把中国建设成为世界科技强国。科技非对称赶超依赖于科技自立自强,唯有通过自主创新才能实现更多前沿科技“从0到1”的突破,再实现整体科技实力提升。然而,自主研发并非闭门造车,更不是拒绝国际交流与合作,而是要基于新发展格局,统筹运用国内国际两种资源,进一步加强科技创新对经济高质量发展的引领作用[34],在有序跨越式发展中推进更高层次的科技非对称赶超,构建世界科技发展新格局。

4.3 不足与展望

本文存在如下不足:①由于缺乏具体案例支撑,所论证的非对称赶超新逻辑和新机理较为平淡。未来需要深入探讨“对称-非对称-高级对称”和“跟跑-并跑-领跑”之间的逻辑关系,选取中国高铁技术、特高压技术、5G技术等方面的案例进行论证分析,以更好地探明科技非对称赶超的内在机理和理论内涵;②限于数据信息可获取性,关于世界传统科技强国的经验教训整体说服力不够。未来需要将定性研究与定量研究结合起来,通过深入分析联合国、世界银行、世界贸易组织等机构发布的数据信息,准确把握科技非对称赶超的世界经验和教训,提升研究结论可信度;③在借鉴西方有利经验的基础上,中国科技非对称赶超实践优化策略有待进一步验证。未来应更加关注核心关键科技“从0到1”的突破,结合科技自立自强和建设世界科技强国的目标,对所提出的实践策略进行论证分析,提出更多符合中国科技发展实际需要的有效方法。

参考文献:

[1] 刘立,刘磊.实施非对称赶超战略突破“卡脖子”技术[J].国家治理,2020,7(45):3-8.

[2] KO HYESOO, CHUNG YANGHON,WOO CHUNGWON. Choice of R&D strategy and asymmetric cost behaviour[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2021, 33(9) : 1022-1035.

[3] PARDESI M S. India's China strategy under Modi continuity in the management of an asymmetric rivalry[J].International Politics, 2022, 59(1): 44-66.

[4] APADIMOS T J, STAWICKI S P. Hannah Arendt's prognostication of political animus in America: social platforms, asymmetric conflict, and an offset strategy[J]. Open Journal of Philosophy, 2021, 11(1) : 85-103.

[5] LIN WOON LEONG, LEE CHIN, LAW SIONG HOOK. Asymmetric effects of corporate sustainability strategy on value creation among global automotive firms: a dynamic panel quantile regression approach[J]. Business Strategy and the Environment, 2021, 30(2) : 931-954.

[6] CHEN KEGUI. Monitoring strategies of enterprise's emission reduction with asymmetric information[J]. RAIRO - Operations Research, 2021, 55(9):2455-2470.

[7] 胡耀辉.中国人工智能产业非对称赶超路径研究[J].改革与战略,2021,37(7):31-42.

[8] 陈元志,华斌.非对称创新战略的内涵实质与理论诠释——习近平新时代中国特色社会主义科技创新思想探析[J].海派经济学,2018,16(3):14-24.

[9] 陈强强,吴琳.习近平关于科技创新与赶超的“非对称战略”思想[J].科学管理研究,2018,36(1):5-8.

[10] 孙世会,刘敬富.非对称赶超战略:科技创新政策的取向、目标和工具[J].山东社会科学,2021,34(3):112-117.

[11] 罗晖.非对称超越:实现科技领跑的战略突破口[J].人民论坛·学术前沿,2016,5(21):64-70.

[12] 李万.实施非对称赶超战略的思考[J].前线,2016,79(12):33-35.

[13] 宋一夫,施德福.论社会结构的对称与非对称[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2002,58(1):55-63.

[14] 马雪松.新发展阶段:重大战略判断的时代意义[J].人民论坛,2020,19(35):46-49.

[15] 陈理.深刻理解把握我国进入新发展阶段的重要依据[J].中共党史研究,2020,30(6):5-16.

[16] 魏莉.近十年我国跨越式发展理论研究综述[J].新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2012,40(2):41-45.

[17] 李晓莉,于渤.面向技术跨越的后发企业技术创新战略与技术创新能力动态演化仿真研究[J].科学学与科学技术管理,2017,38(11):83-100.

[18] 张利华.论我国科技跨越式发展战略[J].自然辩证法研究,2002,38(10):40-42,65.

[19] 陈俐,冯楚健,陈荣,等.英国促进科技成果转移转化的经验借鉴——以国家技术创新中心和高校产学研创新体系为例[J].科技进步与对策,2016,33(15):9-14.

[20] 姜桂兴.英国面向2030年的科技创新政策研究[J].全球科技经济瞭望,2018,33(1):1-6.

[21] 王昌林,姜江,盛朝讯,等.大国崛起与科技创新——英国、德国、美国和日本的经验与启示[J].全球化,2015,5(9):39-49,117,133.

[22] 李瑞,梁正.发展型网络国家何以跨越科技成果转化的“死亡之谷”——美国先进制造产业联盟解读[J].科技进步与对策,2021,38(23):1-9.

[23] 汪江桦,冷伏海,王海燕.美国科技规划管理特点及启示[J].科技进步与对策,2013,30(7):106-110.

[24] 宋兆杰,张敏卿,严建新.苏联科技创新体系成败的移植文化因素分析[J].科学学研究,2012,30(11):1621-1626,1683.

[25] 鲍鸥.历经百年沧桑 打造科技基础——俄罗斯(包括苏联)建设科技强国之路[J].中国科学院院刊,2018,33(5):527-538.

[26] 蒋菁.俄罗斯科技创新体系的构建与发展[J].俄罗斯东欧中亚研究,2021(5):76-96,156-157.

[27] 郭林,丁建定.俄罗斯科技人才培养与激励政策的改革与启示[J].科技进步与对策,2012,29(1):147-151.

[28] 生延超.日本、韩国的技术赶超及其对中国的启示[J].中国科技论坛,2009,25(6):136-140.

[29] 张宇星,李贵才.新时期日本工业科技战略体系述评[J].现代日本经济,2021,39(6):77-92.

[30] 洪元杓.韩国赶超战略回顾:经济增长与技术创新[J].经济论坛,2018,32(7):19-23.

[31] 李林,王艺,黄冕,等.政府介入与产学研协同创新运行机制选择关系研究[J].科技进步与对策,2020,37(10):11-20.

[32] 李敏,郭群群,雷育胜.科技人才集聚与战略性新兴产业集聚的空间交互效应研究[J].科技进步与对策,2019,36(22):67-73.

[33] 崔宏轶,潘梦启,张超.基于主成分分析法的深圳科技创新人才发展环境评析[J].科技进步与对策,2020,37(7):35-42.

[34] 肖仁桥,沈路,钱丽.新时代科技创新对中国经济高质量发展的影响[J].科技进步与对策,2020,37(4):1-10.

(责任编辑:王敬敏)