0 引言

在实体经济增速放缓的背景下,越来越多的实体企业为追求超额利润而涉足金融业。我国经济产生了明显的金融化趋势,出现了脱实向虚的现象[1]。学界对企业金融化的诠释基于以下两个视角[2]:一是行为视角,将企业金融化界定为企业将更多资本投向非生产经营性活动;二是产出来源视角,将企业金融化界定为盈利大多来源于非生产经营性活动。本研究基于行为视角,认为企业金融化是指企业将资源更多投向金融资产的行为表现。对于企业金融化的作用,现有研究普遍存在两种观点:有学者认为,金融化存在蓄水池效应[3-6],能够通过金融资产收益反哺企业主营业务;也有学者持挤出效应观[7-10],认为金融投资会挤占实体投资空间,对企业创新发展产生负向影响。企业金融投资行为会产生挤出效应,意味着企业过度依靠投资虚拟经济,脱离原有主营实体业务,与创新驱动企业高质量发展相背离,即企业过度金融化。企业过度金融化会造成大量实体企业研发不足,不利于我国企业突破“卡脖子”技术瓶颈,对中国实体经济高质量发展具有负向影响。因此,探究企业金融化影响因素,从根本上抑制实体企业过度金融化具有重要实践价值。

对于企业金融化影响因素,学者们从宏观与微观两个维度展开研究。宏观因素研究主要聚焦环境不确定性与企业所处行业盈利性两个层面。梳理环境不确定性对企业金融化影响的研究发现,学者们的观点并不统一。有学者认为,稳定的宏观经济环境会减少企业金融投资行为[11];还有学者认为,经济政策不确定性与企业金融化呈负相关关系,且这种关系在不同行业和地区存在异质性[1]。企业所处行业盈利性对企业金融化影响方面,有学者以传统生产制造业为研究对象发现,企业金融化受行业利润率持续降低的影响[12]。微观因素方面,学者们主要从企业利益相关者与高管背景出发分析企业金融化动因。其中,现有研究从企业利益相关者视角出发,主要探讨顾客与股东对企业金融化的影响。相关研究认为,客户集中度越高的企业,金融投资水平越高[13],企业履行利益相关者的社会责任将促进企业金融资产配置水平提高[14],如股东价值最大化观念可以促进企业金融化水平提升[11]。从管理者背景特征角度研究金融化影响因素的文献较少,但也有学者针对中国实体企业金融化倾向进行探索。例如,杜勇等(2019)研究认为,CEO金融背景能够促进企业金融化水平提升,其中非银行金融背景的促进作用更显著;于连超等[15]通过分析2007—2017年中国沪深两市A股上市公司数据发现,具有从军经历的高管能够显著提高企业金融化水平。可见,已有文献将高管背景纳入企业金融化研究框架。

CEO作为企业决策的制定者与执行者,在企业资源配置方面发挥重要作用。烙印理论可为高管经历对其认知与投资行为影响的研究奠定基础。在技术背景CEO对企业资源配置的影响方面,现有研究大多聚焦其对企业创新投资的影响,认为技术背景CEO更能接受战略改变[16],在整合创新资源方面有明显优势[17],倾向于投入更多创新资源[18, 19],进而显著促进企业技术创新[20]。在技术背景CEO对企业金融资产配置影响方面暂无相关文献,尚未回答CEO技术背景是否为企业金融化的直接影响因素,技术背景CEO对企业金融化的作用路径与效果如何也处于研究空白。

利益相关者对企业管理过程和战略决策具有重要影响[21],同时环境不确定性可能导致管理者与股东的信息不对称[22],进而增加企业经营成本[23]。CEO在投资决策时会不可避免地受到利益相关者与环境不确定性的影响,高风险企业金融化投资更不例外。企业对利益相关者的社会责任与具有时代特征的重要环境要素能否调节技术背景CEO对企业金融化的影响?对此,已有文献没有给予回答,而且还有以下问题的答案尚不清晰:一是企业社会责任的影响。履行社会责任对企业高质量发展起重要作用。一般而言,高社会责任企业在投资决策时更容易获得资源或声望方面的支持[24]。然而,企业逐利本性与社会责任履行在某些情境下存在背离[25],通过社会责任获得的资源支持能否用于主营业务创新投资?高社会责任企业就一定会弃虚从实吗?二是企业数字化的影响。中国制度背景下,政府发挥宏观调控与主动引导作用,数字化是当前我国经济建设的关键布局。数字化程度较高的企业具备创新驱动潜能,能够更好地实现自身创新发展,同时带来企业治理模式改变[26],这种改变有可能使管理者在投资决策方面表现出新的偏好,但是否有利于企业投资行为弃虚从实,有待实证检验。三是环境不确定性的影响。环境不确定性对企业投资决策具有重要影响,但关于环境不确定性差异能否影响CEO弃虚从实的创新投资决策,有待进一步检验。

综上所述,已有文献在技术背景CEO对企业金融化的影响路径、作用效果以及重要情景要素作用机制方面仍存在研究缺口。因此,本文构建有调节的中介模型,主要探讨以下学术问题:①技术背景CEO对企业金融化的影响及作用效果如何?②创新投入在技术背景CEO对企业金融化的影响路径中是否起中介作用?③企业社会责任和数字化程度在上述作用路径中起何种调节作用?④考虑到企业生存与发展环境的不确定性,环境不确定性能否改变技术背景CEO的投资决策行为?为回答上述问题,本文选取2010—2019年沪深 A 股上市公司为样本,揭示技术背景CEO对中国企业金融化的影响机理与作用效果,从管理者行为视角,进一步丰富烙印理论,拓展高阶梯队理论在企业金融化研究领域的应用,有助于企业预防过度金融化行为,为其弃虚从实提供建议。

1 理论分析与研究假设

1.1 技术背景CEO与企业金融化

烙印机制理论认为,只要CEO的工作经历包含环境敏感期、匹配的印记和持续的影响3个要素,就会给CEO留下深刻的“印记”。技术工作往往需要较长的准备周期与较高的学习成本,CEO的技术工作时间作为环境敏感期,会给其留下深刻印记,通过CEO认知和心理影响其投资决策。此外,同群效应理论认为,CEO通过技术工作建立的社会关系或网络会产生同群效应[27],这种效应会影响其投资决策,使其产生对同群企业投资决策的响应[28]。因此,本文从认知、心理与同群效应两个方面进行机理分析。

(1)认知、心理。技术相关工作经历产生的知识和经验会形成CEO持久且深刻的印记。CEO在从事技术相关工作期间,认知与心理产生过程可以看作被烙印的过程,产生与技术领域相关的烙印,进而在其往后职业生涯中产生持续性影响,具体包括:第一,认知烙印的影响。一方面,技术背景CEO 熟悉自身领域的专业技术知识,了解相关技术流程和科学技术发展方向,属于技术领域复合型人才,具备理解、利用相关产业政策的经验,可利用政策发展实业,进而减少企业金融化投资;另一方面,技术背景CEO对金融资产配置与金融投资策略比较陌生,难以准确洞察未知领域风险,在金融资产配置上趋于保守,因此技术背景CEO并不会对金融化资产配置表现出偏好。第二,自我实现心理烙印的影响。依据马斯洛需求层次理论,管理者努力推动企业发展,不仅是为了获取更多薪酬,而且是为了得到来自企业或社会的高度评价,期望通过推动企业发展证明自己的管理才能[29]。因此,技术背景CEO会在很大程度上受到过去心理烙印的影响:一方面,技术背景CEO过去成就来自研发成功,研发成果对个人声誉与自我实现很重要,已成为其心理烙印;另一方面,技术背景CEO在过去研发活动或项目开发中难免有未解决的技术难题或效果不佳的研发成果,因而存在心理缺憾。心理缺憾烙印使其在拥有决策权后可能继续追逐原来的技术创新梦想,进而影响未来投资决策。结合上述认知烙印和心理烙印分析,在企业资源有限的现实情景下,技术背景CEO资源配置决策会因技术创新偏好而排斥金融化资产配置,从而抑制企业金融化水平。

(2)同群效应。技术背景CEO的投资决策会受同群效应的影响,同群效应是指个体在社会中的行为不仅会受个体本身特征的影响,而且会受周围具有相同或相似地位、经历或背景的人群影响。在我国,同群效应不仅能够影响企业资本结构[30]、技术创新,还能够影响企业投资决策(万良勇等,2010)。管理者决策面临的不确定性以及决策者有限理性是企业行为同群效应产生的来源,管理者决策信息的有限性驱使其通过学习和模仿同群者决策以应对决策不确定性,从而导致群内主体决策呈趋同特征[31]。技术背景CEO在面临金融化决策时,会参考社会网络内其他人的做法。技术背景CEO的“圈子”大多与技术领域有关,对金融资产配置和资本运作了解不足,加上烙印的影响,极有可能抑制金融化行为。

综上,技术背景CEO因其认知心理烙印和同群效应会抑制企业金融化投资。据此,本文提出以下假设:

H1:技术背景CEO对企业金融化水平具有负向影响。

1.2 创新投入的中介作用

一方面,技术背景CEO更倾向于企业创新投入,主要原因如下:一是技术背景CEO在以前工作过程中被打上认知烙印和心理烙印,对企业生产流程、业务模式和产品特点的理解更加深刻,与非技术背景CEO相比,在研发业务上具有更强的信心。技术背景CEO本身具有过度自信的人格特征,因而在创新投入相关决策方面,会出现优于平均效应的现象[32],进而产生创新投入偏好。二是技术背景CEO在技术研发领域会展现出专业知识与职业素养,产生明星效应,获取更多支持,进而减少高层对其创新投资的监督,从而有利于将创新偏好转变为创新决策。三是技术背景CEO的“圈子”大多与技术领域相关,基于技术领域的社会连带关系既有利于其获得充足的技术信息,也有利于其获得“外脑”支持。上述情景下,CEO创新投入可行性与创新成功概率提升,进一步增强CEO加大创新投入的决心。综上分析,本文提出如下假设:

H2:技术背景CEO对企业创新投入具有正向影响。

另一方面,创新投入对企业金融化投资具有挤出效应。有学者基于企业短视行为角度提出,金融投资会挤占创新投入空间[9, 10]。实际上,创新投入与金融投资都具有高投入、高风险的特点,由于企业资源的有限性,金融投资与实体投资实际上是互为替代的关系[33]。当企业考虑长期效益时,就会通过研发创新提高自身发展水平。在资源总量一定的情况下,如果企业将更多资源用于创新活动,创新驱动力能够促进实体经济良性发展[34],金融化投资资金减少,呈现挤出效应,而且这一效应会在技术背景CEO加大创新投资时更显著,从而导致企业金融化投资水平进一步受到抑制。

综上分析发现,技术背景CEO对创新投入具有正向影响,而创新投入可以抑制企业金融化。可见,创新投入在技术背景CEO对企业金融化的负向影响过程中发挥纽带作用。据此,本文提出以下假设:

H3:创新投入在技术背景CEO与企业金融化间起中介作用。

1.3 社会责任与数字化程度的调节作用

企业创新投资决策往往面临融资约束与投资风险,因而有必要获取资金支持,提升创新成功概率。履行社会责任有利于技术背景CEO解决上述问题,加大创新投入,其主要原因如下:第一,技术背景CEO前期工作经历中的社会关系大多集中在专业技术领域,虽易获得技术信息等外部支持,但其获得银行、投资机构支持的难度大于具有金融背景的CEO。因此,政府补助成为企业创新投入增加的关键。第二,企业履行政府责任有利于其获得政府支持,缓解创新融资约束。履行社会责任有利于企业实现利益相关者的期望,进而在二者间建立起密切且稳健的关系,而这种关系有利于企业获取技术创新所需资源[35]。已有研究发现,企业通过履行社会责任能够获得政府资源,也更容易获得债务融资,而且将所获资源用于生产与研发具备政治合法性,甚至可以额外获得政府采购和投资(李维安等,2015)。获得上述政府资源能够降低企业资金压力,让技术背景CEO获得较大的决策自主权。第三,履行社会责任有利于企业提升创新成功概率,使管理者有信心加大创新投入。企业履行社会责任,使顾客愿意接受企业创新产品或服务,从而提升企业创新成功的可能性。技术背景CEO对市场接触较少,考虑到新产品的市场价值,相比于具有营销经历的管理者,技术背景CEO会更担心顾客不支持企业产品。因此,当技术背景CEO获得客户资源时,会增加创新成功预期,进而增强投资信心。此外,企业履行社会责任能够带来良好的声誉,对组织间的知识分享具有积极影响[36],进而提升产学研合作绩效与新技术研发成功概率,从而为技术背景CEO加大创新投入提供信心。

综上分析可知,履行社会责任可为企业技术背景CEO利用外部创新资源,进而获得创新成功提供更大的可能性,有利于技术背景CEO加大创新投入。据此,本文提出以下假设:

H4:企业社会责任正向调节技术背景CEO与创新投入的关系。

信息是有价值的数据,是管理者决策的基础。本研究认为,较高的企业数字化程度有利于技术背景CEO加大创新投入,主要原因如下:第一,相对于非技术背景的管理者,技术背景CEO更易接受企业数字化转型,数字技术管理与使用能力更强,在利用数字技术进行决策、创新管理方面更具优势,进而增加创新成功预期。企业数字化意味着可以使用数字技术改变现有业务流程[37],当企业拥有较高的数字化程度时,员工大多基于网络数字化平台履行职责[26],克服科层制因逐级反馈项目信息导致反馈效率与质量较低的弊端,使技术背景CEO能够快速获得创新项目信息,有利于其利用优势对创新项目进行合理的追踪决策,从而实现预期收益。为此,基于信号理论可以推测,企业通过数字化实现的良好预期会对管理者产生正向激励,进而增强技术背景CEO加大创新投入的信心。第二,数字化能够激励企业全员创新行为,激发技术背景CEO创新投资决策意愿。基于烙印理论,技术背景CEO更重视数字技术应用,随着企业数字化程度提升,员工养成接受、学习新知识的习惯。在企业数字化进程中,通过营造创新组织文化氛围,数字化转型战略愿景转变为组织全员主动创新的行为准则[38],管理层与员工均关注企业创新发展与长期盈利,员工实施创新项目的积极性得以提升。这种良好的群体响应使技术背景CEO在创新投资决策时更易获得支持,使企业加大创新投入成为可能。综上分析,企业数字化对技术背景CEO创新投资决策具有积极影响,能够增强其加大创新投入的意愿。因此,本文提出以下假设:

H5:企业数字化程度正向调节技术背景CEO与创新投入的关系。

综上,本文构建研究模型如图1所示。

2 数据与模型

2.1 数据来源

本文选取 2010-2019年我国沪深上市公司为研究样本,技术背景CEO、企业创新投入数据来自CSMAR数据库,社会责任数据来源于和讯网,企业年报数据来源于上海证券交易所官网、深圳证券交易所官网以及巨潮资讯网,其余数据来源于Wind 数据库。样本筛选过程中不考虑金融保险类和房地产类上市公司,同时剔除 ST 和*ST或数据不全的公司,最后获得样本数7 965个。本文对所有连续变量进行上下1%的缩尾处理,在回归检验前对回归变量进行标准化处理,并采用 Stata16和Python3.9软件工具对数据或图片进行处理。

2.2 变量定义

(1)企业金融化(FIN)。参考杜勇等(2019)的衡量方法,以企业持有金融资产比例表示金融化程度。本文将交易性金融资产、衍生金融资产、可供出售金融资产净额、持有至到期投资净额、投资性房地产净额和发放贷款及垫款净额纳入金融资产范畴。

(2)技术背景CEO(TCEO)。参考韩忠雪等(2014)和张琴[20]的做法,若简历符合以下两项标准的任何一项,则为具有技术背景CEO:①学历为理工科或职称为教授级工程师、工程师及其它技术类职称;②具备研发、工程、技术岗位的工作经历或学习经历。本文选取的CEO样本只保留总裁或总经理职位的高管,且不计入董事长兼任CEO的两职合一类型。

(3)创新投入(R&D)。借鉴唐跃军和左晶晶[39]的衡量方式,采用企业当年研发投入与企业总资产的比值衡量企业创新投入。

(4)企业社会责任(CSR)。参考邹萍[40]的研究方法,本文以和讯网上市公司社会责任报告的社会责任得分度量企业社会责任承担水平。

(5)企业数字化程度(DX)。参考戚聿东等[41]的做法,基于反映企业数据化程度的关键词,使用Python3.9软件对2010—2019全部A股上市企业年报进行词频分析,词频指标越大说明数字化程度越高。若指标为0,则说明该企业未进行数字化。数字化程度关键词如下:AI、BI、DCS、DT、EDA、EMR、EPR、GIS、Hadoop、MES、MIS、NC、OA、Oracle、PLM、RPA、SAP、U9、EAS(在进行词频分析时,为避免格式问题导致的遗漏,涵盖英文缩写的大小写)。本研究未使用互联网+、区块链、智能办公、数据赋能等数字概念关键词,主要原因如下:一是上述中文关键词反映的数字技术是综合性概念,企业因数字化目的与应用场景不同,涉及的具体数字技术支撑存在差异[42];二是一般数字技术软件都有英文缩写,只采用英文缩写进行文本分析能够避免词频重复统计;三是公司年报中提及的“互联网+”“区块链”“智能办公”“数据赋能”等只是企业战略设想,不能准确反映企业数字技术运用。因此,本文选择数字技术关键词的英文缩写进行文本分析,更能真实反映企业数字化程度。

(6)控制变量。参考王红建等[9]和史学智等(2021)的做法,采用以下控制变量:企业规模(Size)、企业负债(Lev)、资产收益率(ROA)、企业现金量(Cash)、企业自由现金流(CFO)、成长性(Growth)、股权集中度(Top10)、固定资产规模(Assr)、资本性支出(AFCE )。

2.3 研究模型

本文运用Stata16进行回归检验,对不同年份的面板数据进行怀特检验,chi2(1)=1 229.52且卡方值的显著性系数小于0.01,结果在1%的水平下拒绝原假设,表明样本数据存在异方差。为消除样本可能存在的异方差及序列相关性影响,本文采用面板广义最小二乘法进行回归分析。根据研究假设,建立多元回归模型(1)—(5)。其中,TCEO×CSR表示技术背景CEO与企业社会责任的交乘项,TCEO×DX表示技术背景CEO与数字化程度的交乘项, β0-β3、λk表示模型参数,ε表示随机误差项。

FIN=β0+β1TCEO+λKControl+ε

(1)

R&D=β0+β1TCEO+λKControl+ε

(2)

FIN=β0+β1TCEO+β2R&D+λKControl+ε

(3)

R&D=β0+β1TCEO+β2CSR+β3TCEO×CSR+λKControl+ε

(4)

R&D=β0+β1TCEO+β2DX+β3TCEO×DX+λKControl+ε

(5)

3 实证分析

3.1 描述性统计与相关性分析

表2为各变量平均值、标准差、VIF及相关系数。由表2可知,企业金融化(FIN)的平均值为0.03,标准差为0.065,说明企业金融化水平呈现两极化趋势。技术背景CEO人员比例均值为0.517,说明技术背景CEO 在企业中普遍存在。FIN和TCEO之间的Pearson 相关系数为-0.124,且在 1%的水平上显著,初步支持前文假设H1。R&D和FIN、TCEO之间的Pearson相关系数分别为-0.078、0.119,且均在 1%的水平上显著,初步支持前文假设H2、H3。表2各变量Pearson相关系数均小于0.5,且各变量的VIF值均小于10,变量间不存在多重共线性问题,故样本具备回归分析的可行性。

表1 变量定义

Tab.1 Definitions of the research variables

变量变量名称变量符号变量定义被解释变量企业金融化FIN企业金融资产/企业总资产解释变量技术背景CEOTCEO参照简历筛选标准生成的虚拟变量中介变量企业创新投入R&D研发投入总额/总资产调节变量企业社会责任CSR和讯网上市公司社会责任报告的社会责任得分数字化程度DX基于数字化相关关键词对上市企业年报的词频分析结果控制变量企业规模Size企业总资产取对数企业负债Lev企业总资产负债率盈利能力ROA企业总资产收益率企业现金持有Cash企业货币资金量/总资产企业现金流CFO企业自由现金流量额成长性Growth企业总资产增长率股权集中度Top10前十大股东股份占比资本性支出AFCE企业资本性支出/总资产固定资产规模Assr固定资产/总资产

表2 描述性统计与相关性分析结果

Tab.2 Descriptive statistics and correlation analysis of variables

变量FINTCEOR&DCSRDXSizeLevROAGrowthCashCFOTop10AFCEAssrVIFFIN1-TCEO-0.124***11.03R&D-0.078***0.119***11.2CSR0.165***-0.089***-0.094***11.13DX0.051***0.032***0.164***0.01411.08Size0.124***-0.017-0.230***0.177***0.151***12.9Lev0.001-0.042***-0.252***0.018*0.0080.549***11.9ROA-0.0140.0170.182***0.223***0.038***-0.069***-0.413***11.52Growth-0.073***0.044***0.0150.031***0.004-0.110***-0.176***0.316***11.2Cash0.147***-0.006-0.108***0.139***0.113***0.646***0.289***-0.015-0.024**12.27CFO0.039***0.029***-0.107***0.116***0.077***0.553***0.182***0.054***-0.069***0.572***12.42Top10-0.082***0.055***0.0090.076***0.023**0.179***-0.105***0.242***0.171***0.221***0.220***11.18AFCE-0.023**0.038***-0.131***0.087***0.088***0.603***0.251***-0.024**-0.039***0.611***0.730***0.216***12.66Assr-0.222***0.037***-0.174***-0.113***-0.093***0.077***0.143***-0.194***-0.222***-0.113***0.170***-0.047***0.174***11.29平均值0.030.5170.0194.4243.06522.29643.4834.5819.7520.1920.04459.1660.0520.2231.67标准差0.0650.50.0183.8654.9821.44420.955.63937.0910.140.06715.8630.0450.154-

注:*、**、***分别代表系数在 10%、5%、1%水平上显著,下同

3.2 回归分析

表3为假设回归检验结果,第(1)列回归结果显示,TCEO的回归系数在1%水平上显著为负,表示技术背景CEO会抑制企业金融化水平,假设H1成立。第(2)列回归结果显示,TCEO的系数在1%水平上显著为正,说明技术背景CEO能够促进企业创新投入。第(3)列回归结果显示,TCEO的系数和R&D的系数均在1%水平上显著为负,同时该列TCEO的系数绝对值为0.096 9,小于第(1)列中回归系数的绝对值0.145,表明创新投入在技术背景CEO与企业金融化间起部分中介作用,H2和H3得到验证。第(4)列回归结果显示,TCEO×CSR的系数在1%水平上正向显著,说明企业社会责任正向调节技术背景CEO和企业创新投入的关系,企业社会责任承担越多,越有助于强化技术背景CEO对企业创新投入的促进作用,假设H4得证。第(5)列回归结果显示,TCEO×DX的系数在1%水平上正向显著,说明企业数字化程度正向调节技术背景CEO与企业创新投入的关系,企业数字化程度越高,越有助于强化技术背景CEO对企业创新投入的推动作用,假设H5得证。

表3 回归检验结果

Tab.3 Regression test results

(1)(2)(3)(4)(5)变量FINR&DFINR&DR&DTCEO-0.145***0.188***-0.096 9***0.172***0.181***(-31.29)(27.45)(-19.13)(26.97)(25.48)RD-0.0641***(-22.15)CSR-0.090 0***(-16.38)DX0.088 2***(10.55)TCEO×CSR0.059 6***(7.65)TCEO×DX0.068 6***(6.48)Size0.074 6***-0.266***0.062 2***-0.230***-0.268***(16.99)(-48.05)(14.04)(-37.18)(-44.26)Lev-0.077 2***-0.035 1***-0.075 8***-0.055 7***-0.044 7***(-23.84)(-6.98)(-23.64)(-10.83)(-8.81)ROA-0.031 8***0.149***-0.013 3***0.157***0.145***(-10.94)(28.81)(-4.57)(28.86)(26.88)Growth-0.046 1***-0.057 2***-0.047 4***-0.065 4***-0.068 4***(-21.07)(-13.14)(-17.58)(-13.53)(-13.83)Cash0.023 0***0.031 2***0.042 8***0.022 4***0.004 21(2.59)(6.30)(4.61)(4.93)(0.81)CFO0.019 7***-0.008 44*0.008 94-0.008 42*-0.005 83(3.08)(-1.85)(1.36)(-1.71)(-1.37)Top10-0.077 4***0.022 7***-0.074 8***0.011 8***0.013 2***(-27.79)(6.24)(-24.72)(3.67)(3.70)AFCE-0.081 7***0.045 8***-0.085 2***0.041 6***0.045 6***(-10.79)(9.23)(-11.15)(8.37)(10.72)Assr-0.114***-0.133***-0.114***-0.138***-0.124***(-43.43)(-39.27)(-39.46)(-43.34)(-33.54)年份控制控制控制控制控制行业控制控制控制控制控制_cons0.019 8-0.791***-0.042 5***-0.746***-0.780***(1.64)(-61.81)(-3.70)(-52.74)(-50.65)N7 9657 9657 9657 9657 965chi254 388.123 989.97 854.237 316.060 905.7

注:括号内数字为Z值,下同

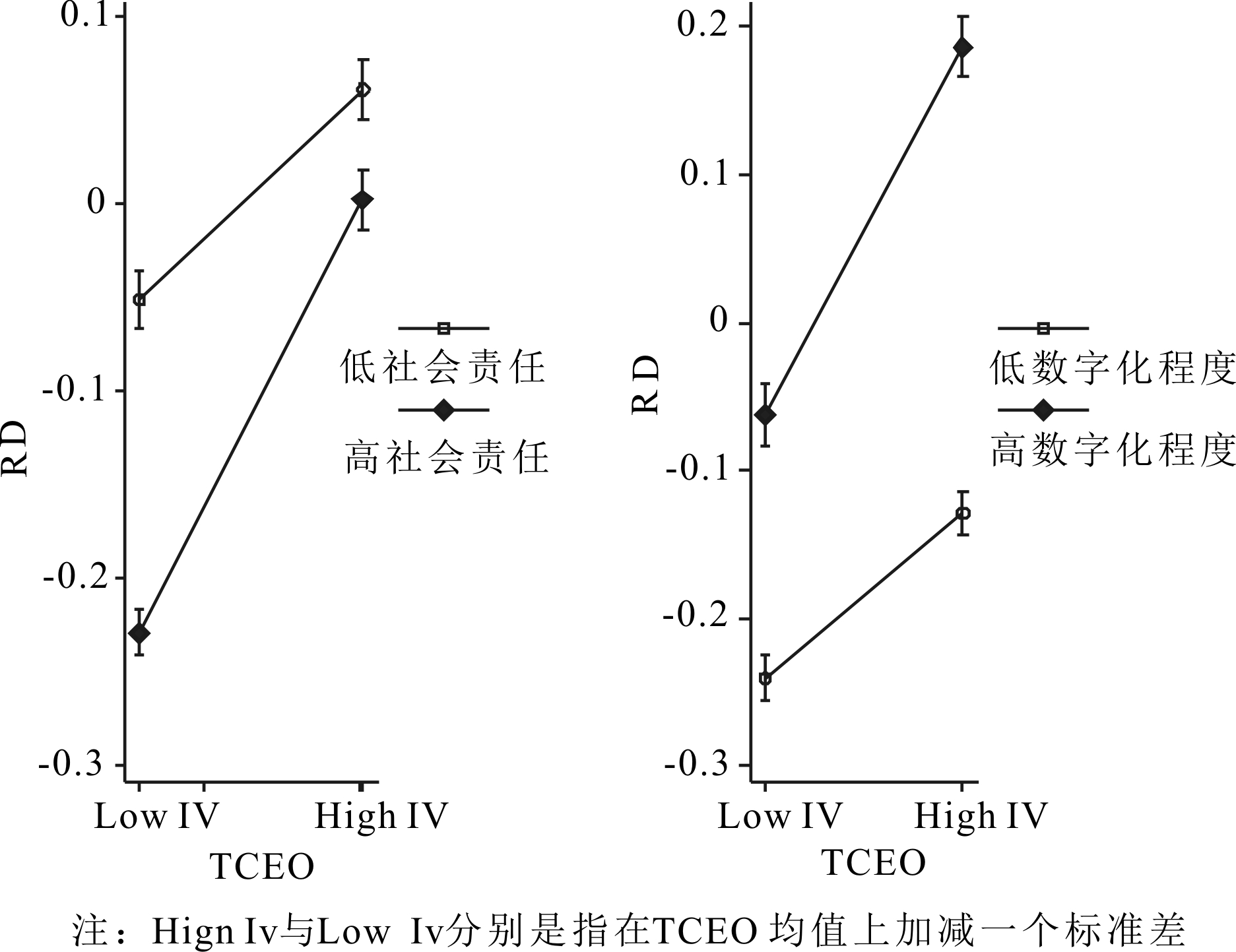

为进一步探究社会责任、数字化程度在技术背景CEO与创新投入间的调节作用,本文绘制社会责任与数字化程度的调节效应图(见图2)。

从图2可以看出,社会责任、数字化程度均正向调节技术背景CEO与企业金融化的关系。社会责任或数字化程度较高的情景下,技术背景CEO对企业金融化的影响大于社会责任或数字化程度较低的情景,进一步验证了假设H4和H5。同时,社会责任对于上述关系的调节作用显著大于数字化程度。究其原因,本文认为当前企业数字化程度普遍较低,说明我国企业数字化转型还具有较大的发展空间。因此,企业需要与政府通力合作,才能迈向数字化治理的新纪元。

3.3 稳健性检验

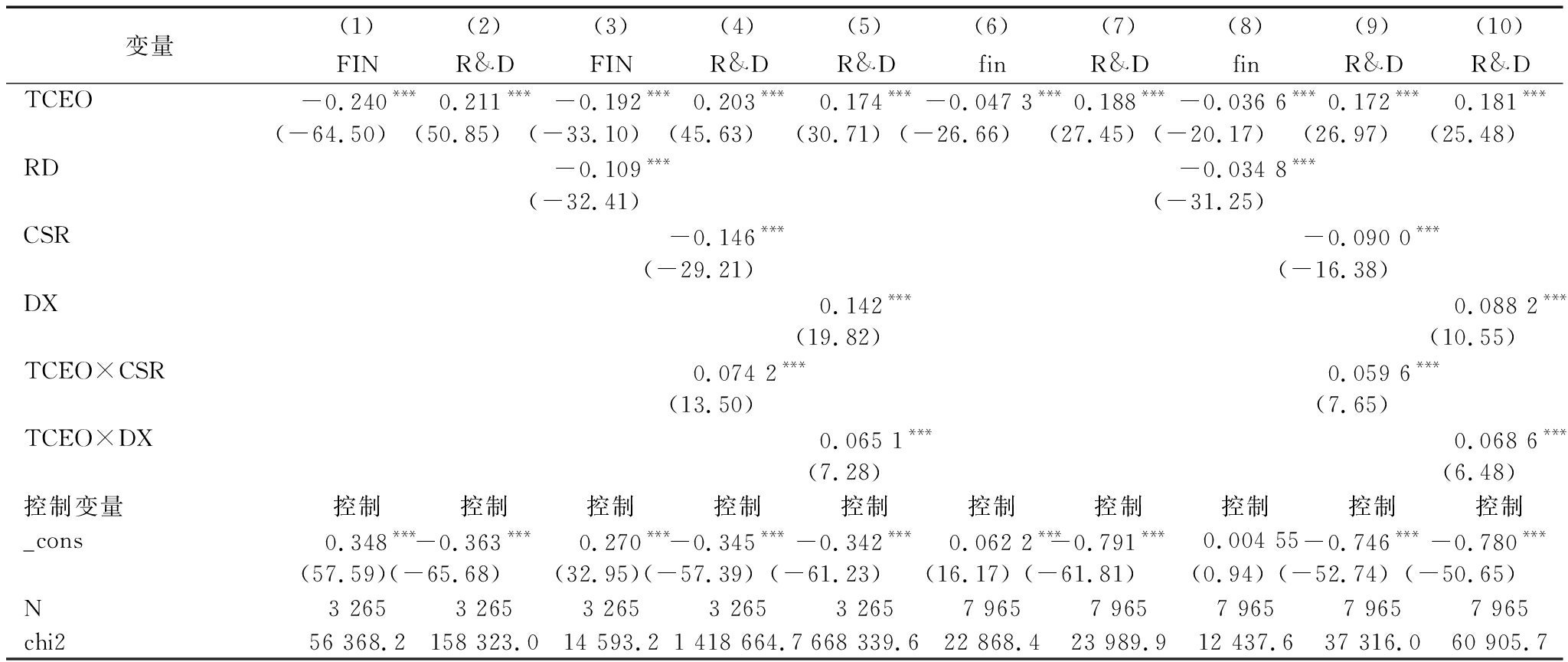

本文稳健性检验如下:第一,缩减回归样本数据,选择2015—2019年样本进行回归检验,回归结果如表4列(1)-(5)所示。第二,替换企业金融化衡量方式,以非金融企业投资收益、公允价值变动损益及其它综合收益等金融渠道获利加总占营业利润的比例作为企业金融化的替代变量(fin),纳入模型进行回归检验,结果如表4列(6)-(10)所示。第三,对于企业而言,金融资产信息披露存在一定的自主性,回归数据可能存在样本自选问题,因而本文采用Heckman两阶段法对其进行检验:①构建企业是否购买金融资产(金融资产分类参照前文)的虚拟变量,将其作为Heckman第一阶段的外生工具变量,带入公式进行Probit回归,计算出逆米尔斯比(IMR);②将IMR纳入模型(1)—(5)进行回归检验,结果见表5。以上稳健性检验回归结果除显著性水平稍有差异外,与研究结论一致。

表4 缩小样本与替换变量回归检验结果

Tab.4 Regression test results of reduced samples and replacement variables

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)FINR&DFINR&DR&DfinR&DfinR&DR&DTCEO-0.240***0.211***-0.192***0.203***0.174***-0.047 3***0.188***-0.036 6***0.172***0.181***(-64.50)(50.85)(-33.10)(45.63)(30.71)(-26.66)(27.45)(-20.17)(26.97)(25.48)RD-0.109***-0.034 8***(-32.41)(-31.25)CSR-0.146***-0.090 0***(-29.21)(-16.38)DX0.142***0.088 2***(19.82)(10.55)TCEO×CSR0.074 2***0.059 6***(13.50)(7.65)TCEO×DX0.065 1***0.068 6***(7.28)(6.48)控制变量控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制_cons0.348***-0.363***0.270***-0.345***-0.342***0.062 2***-0.791***0.004 55-0.746***-0.780***(57.59)(-65.68)(32.95)(-57.39)(-61.23)(16.17)(-61.81)(0.94)(-52.74)(-50.65)N3 2653 2653 2653 2653 2657 9657 9657 9657 9657 965chi256 368.2158 323.014 593.21 418 664.7668 339.622 868.423 989.912 437.637 316.060 905.7

表5 Heckman回归检验结果

Tab.5 Heckman regression test results

变量(1)(2)(3)(4)(5)FINR&DFINR&DR&DTCEO-0.162***0.208***-0.094 8***0.176***0.188***(-38.84)(34.57)(-18.49)(29.90)(28.33)RD-0.060 2***(-20.36)CSR-0.088 1***(-17.85)DX0.106***(13.90)TCEO×CSR0.041 0***(5.54)TCEO×DX0.074 5***(8.52)IMR0.174***-0.448***0.195***-0.501***-0.499***(4.97)(-14.94)(5.67)(-16.12)(-14.80)控制变量控制控制控制控制控制_cons-0.0479**-0.559***-0.155***-0.459***-0.497***(-2.13)(-25.90)(-7.31)(-20.21)(-20.53)N7 9657 9657 9657 9657 965chi238 869.7354 719.07 764.1187 029.236 702.1

4 环境不确定性的异质性分析

外部环境不确定性会提升管理者与外部利益相关者间的信息不对称程度[42],导致股东对CEO监督难度加大,CEO对公司投资决策具有更大的自由裁量权。也就是说,在外部环境不确定性水平较高时,企业投资决策更大程度取决于CEO的决策偏好或决策能力。职业韧性是指个体适应动态职业环境或从职业逆境中回弹的能力[43],能够让CEO在面对高压决策时冷静思考,作出符合企业长远发展利益的投资决策。London[44]认为,职业韧性由3个维度构成,即自我效能、冒险、职业依赖性。首先,技术难题攻关和生产项目筹备具备困难的特性,而技术工作会受外部环境影响,资金匮乏导致项目停滞是技术研发相关工作常态,技术背景CEO在上述工作环境中锻炼出较强的适应力,具有内控性和内在工作标准;其次,创新研发工作需要较强的冒险精神和对模糊性较高的容忍度;第三,技术背景CEO在进行投资决策时会受到过去心理烙印的影响,也就是说,技术背景CEO过去的职业特性会显著影响其个人行为。综上,本文认为,技术背景CEO符合职业韧性的3个维度,即具有较高的职业韧性、在环境不确定性情景下具有较强的抗压能力且能够从长远角度进行企业投资决策,因而抑制企业金融化的可能性较大。当环境不确定性水平过高时,企业创新投资风险加大,因而有必要依据环境不确定性检验技术背景CEO对企业金融化的影响差异。此外,产权性质不同,企业社会责任履行要求与融资环境也会有所不同,进而导致在面对外部风险时企业资源配置目的及投资行为差异。因此,有必要在环境不确定性分组研究中引入企业产权性质作进一步探讨。

参照申慧慧等[45]的做法,以经行业调整的企业过去 5 年非正常销售收入的标准差与过去5年销售收入的均值之比作为企业环境不确定性(EU)的衡量指标,按照是否大于EU均值进行分组,大于均值取1(EU=1),小于均值则取0(EU=0),并根据产权性质(国企取1,非国企取0)进行交叉控制分组,检验结果如表6所示。由表6可知,环境不确定性水平较高的分组与环境不确定性较低的分组中,全样本企业、国有企业样本检验结果均在1%的水平上显著。在低环境不确定性分组中,民营企业样本检验结果在1%的水平上显著,而在高环境不确定性分组中不显著。这表明在高环境不确定性情景下,民营企业技术背景CEO无法在企业投资决策中坚持弃虚从实,因而无法抑制企业金融化。本文认为,上述现象产生的原因是相较于国企,民企融资约束较大,在外部环境不确定性水平较高时很难获得外部融资和银行贷款。同时,高环境不确定性有可能导致企业经营状况不佳,即使技术背景CEO有创新研发的想法,但大多数企业资金必须用于日常经营开支与应对外部突发状况。

表6 环境不确定性差异下不同产权企业回归结果

Tab.6 Regression results of enterprises with different property rights under environmental uncertainty

变量FIN(1)全样本(2)全样本EU=1(3)全样本EU=0(4)STATE=1EU=1(5)STATE=0EU=1 (6)STATE=1EU=0(7)STATE=0EU=0TCEO-0.134***-0.070 7***-0.156***-0.086 5***0.003 76-0.097 6***-0.258***(-22.70)(-8.26)(-18.52)(-7.79)(0.27)(-9.17)(-19.72)控制变量控制控制控制控制控制控制控制_cons0.010 1-0.085 1***-0.001 68-0.208***-0.142***-0.010 30.095 2**(0.74)(-7.52)(-0.09)(-10.75)(-4.38)(-0.60)(2.39)N5 3421 7763 56695582118501716chi273 070.24 896.418 853.51 523.818 640.710 333.812 876.0

本文绘制异质性分组回归系数图(见图3),可以看出,当环境不确定性水平较低或企业样本为全样本时,技术背景CEO对金融化的影响均较为显著。技术背景CEO弃虚从实行为在国企中普遍存在,并不只是因为高不确定性环境下民企存在劣势,而是即便在外部环境状况较好时,民企技术背景CEO弃虚从实行为依然少于国企技术背景CEO。本文推测,民营企业融资约束难题可能在外部环境不确定性水平较低时难以解决。为验证这一推测,本文参考魏志华等[46]的做法,采用融资约束指数(KZ)衡量企业融资约束,将其纳入模型(6)进行回归分析。

FIN=β0+β1TCEO+β2KZ+β3TCEO×KZ+λKControl+ε

(6)

由模型(6)的回归结果发现,TCEO×KZ在低环境不确定性情景下,国企样本系数显著为0.330,民企样本系数显著为-0.039;TCEO×KZ在高环境不确定性情景下,国企样本系数为-0.002 52且不显著,民企样本系数显著为-0.013 5。以上结果说明,无论环境不确定性水平如何,融资约束只在民企样本中技术背景CEO对企业金融化的影响过程中起负向调节作用。由此,前文推断得以验证。

5 结论与启示

5.1 结论

本文通过实证研究发现:技术背景CEO有利于抑制企业金融化行为,能够增加企业创新投入;创新投入在技术背景CEO对企业金融化的作用路径中起部分中介作用;企业社会责任和数字化程度正向调节技术背景CEO与企业创新投入的关系。同时,本文通过进一步分析发现,在整体样本中,技术背景CEO在外部环境不确定性水平较高时依然坚持弃虚从实,但是民营企业技术背景CEO在上述情景下对企业金融化无显著影响。此外,无论环境不确定性水平如何,技术背景CEO对企业金融化程度的抑制作用在民企中始终不显著,这源于民营企业融资约束问题始终难以解决。

本文贡献如下:第一,与已有文献不同,本研究所揭示的技术背景CEO抑制企业金融化的作用路径与关系,对基于高阶梯队理论的企业弃虚从实研究具有一定的增量贡献。第二,引入企业社会责任与数字化转型两个具有时代意义的重要情景要素,构建有调节的中介模型,进一步探索技术背景CEO促进企业弃虚从实的作用机理,拓展高管背景特征对企业创新投入影响的边界条件。第三,结合企业所有制形式,根据环境不确定性水平进行交叉分组,得出融资约束问题会导致民营企业中技术背景CEO在高环境不确定性情景下无法坚持弃虚从实的扩展性结论,为深入探讨企业弃虚从实的影响因素提供了参考。

5.2 管理启示

(1)对企业的启示。首先,企业在CEO选聘时要重视其背景特征。在大力发展实体经济的时代背景下,企业可选聘具有技术背景经历的CEO,利用其认知与行为惯例促使企业加大创新投入力度,实现自身实质性成长。当然,企业也需防范技术背景CEO可能导致过度投资的负面效应,因而有必要通过提高外部董事比例等措施建立CEO监督约束机制。其次,企业要重视数字化赋能。企业应主动进行数字化转型,响应政府相关政策要求,实现数字化转型驱动,激发内部创新活力,助力自身长远发展。最后,民营企业要积极履行社会责任。履行社会责任的企业能够获得利益相关者支持,促进技术背景CEO创新行为。民营企业应强化社会责任意识,在获取外部支持的同时,减少内部融资管理制度缺失对企业创新的阻碍。

(2)对CEO个体的启示。烙印机制容易导致CEO局限于原有思维模式与行为惯例中。因此,CEO应对投资决策保持审慎态度,客观认识自身在技术工作中的经验、学识与投资决策的相关性及适用性,提升科学认知能力,并在高环境不确定性情景下合理评估研发投资的可行性。

(3)对政府的启示。企业外部环境不确定性日益加剧,企业创新与数字化转型面临融资约束问题。为鼓励企业发展实体经济,政府应进一步完善金融制度与信用担保体系,通过政府直接补贴以及引导银行金融机构信贷支持企业,着力解决具有发展前景的民营企业发展中的困难,为企业创新发展提供财税支持。此外,政府应积极构建数字经济发展平台,优化创新生态环境,通过助力企业数字化提升创新绩效,为实体经济高质量发展营造更好的营商环境。

5.3 不足与展望

本研究尚存在以下局限:第一,仅限于创新投入这一主要中介路径,后续研究既可通过其它中介变量全方位地了解技术背景CEO对企业金融化的作用机理,也可进一步探讨高管社会资本、产学研合作等要素的影响。第二,因数据收集困难,未对CEO技术背景中的从业时间、职位层级等进行异质性作用机制分析,后续可对此作深入研究。

参考文献:

[1] 彭俞超, 韩珣, 李建军.经济政策不确定性与企业金融化[J].中国工业经济, 2018,35(1):137-155.

[2] 蔡明荣, 任世驰.企业金融化:一项研究综述[J].财经科学, 2014,58(7):41-51.

[3] KLIMAN A, WILLIAMS S D.Why 'financialisation' hasn't depressed US productive investment[J].Cambridge Journal of Economics, 2015,39(1):67-92.

[4] JAMES B A.Financial reforms, patent protection, and Knowledge Accumulation in India[J].World Development, 2009,38(8):1070-1081.

[5] 胡奕明, 王雪婷, 张瑾.金融资产配置动机:“蓄水池”或“替代”——来自中国上市公司的证据[J].经济研究, 2017,52(1):181-194.

[6] 王少华, 上官泽明.货币政策宽松度、过度金融化与企业创新[J].财经科学, 2019,63(10):45-58.

[7] CHIP H, AMOS T.Preference and belief: ambiguity and competence in choice under uncertainty[J].Journal of Risk and Uncertainty, 1991,4(1):5-28.

[8] FIRAT D.Financial liberalization, private investment and portfolio choice: financialization of real sectors in emerging markets[J].Journal of Development Economics, 2008,88(2):314-324.

[9] 王红建, 曹瑜强, 杨庆, 等.实体企业金融化促进还是抑制了企业创新——基于中国制造业上市公司的经验研究[J].南开管理评论, 2017,20(1):155-166.

[10] 舒鑫.实体企业金融化对创新投资的影响——基于主客观层面的机制检验[J].现代经济探讨, 2021,40(9):78-89.

[11] 邓超, 张梅, 唐莹.中国非金融企业金融化的影响因素分析[J].财经理论与实践, 2017,38(2):2-8.

[12] 张成思, 张步昙.再论金融与实体经济:经济金融化视角[J].经济学动态, 2015,56(6):56-66.

[13] 李馨子, 牛煜皓, 张广玉.客户集中度影响企业的金融投资吗[J].会计研究, 2019,40(9):65-70.

[14] 顾雷雷, 郭建鸾, 王鸿宇.企业社会责任、融资约束与企业金融化[J].金融研究, 2020,63(2):109-127.

[15] 于连超, 张卫国, 眭鑫, 等.高管从军经历与企业金融化:抑制还是促进[J].科学决策, 2019,26(6):20-42.

[16] MATTHEW R M, G T L.Technology entrepreneurs' human capital and its effects on innovation radicalness[J].Entrepreneurship Theory and Practice, 2007,31(6):807-828.

[17] VINCENT L B, GEORGE C M.CEO characteristics and firm R&D spending[J].Management Science, 2002,48(6):782-801.

[18] MARGARETHE F W, KAREN A B.Top management team demography and corporate strategic change[J].The Academy of Management Journal, 1992,35(1):91-121.

[19] 李四海, 陈旋.企业家专业背景与研发投入及其绩效研究——来自中国高新技术上市公司的经验证据[J].科学学研究, 2014,32(10):1498-1508.

[20] 张琴.技术背景CEO、技术创新与企业绩效——基于民营高科技企业的实证分析[J].经济问题, 2018,40(5):82-87.

[21] DILL W R.Public participation in corporate planning-strategic management in a kibitzers world[J].Long Range Planning, 1975,8(1):57-63.

[22] MICHAEL C J.The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems[J].The Journal of Finance, 1993,48(3):831-880.

[23] AMIHUD Y, LEV B.Risk reduction as a managerial motive for conglomerate mergers[J].The Bell Journal of Economics, 1981,12(2):605-617.

[24] SCHALTEGGER S, SYNNESTVEDT T.The link between 'green' and economic success: environmental management as the crucial trigger between environmental and economic performance[J].Journal of Environmental Management, 2002,65(4):339-346.

[25] 肖红军, 张哲.企业社会责任寻租行为研究[J].经济管理, 2016,38(2):178-188.

[26] T/AIITRE 10001-2020 数字化转型参考架构[S].北京: 清华大学出版社, 2020.

[27] MARK T L, MICHAEL R R.Do peer firms affect corporate financial policy[J].The Journal of Finance, 2014,69(1):139-178.

[28] 李秋梅, 梁权熙.企业“脱实向虚”如何传染——基于同群效应的视角[J].财经研究, 2020,46(8):140-155.

[29] 张望军, 彭剑锋.中国企业知识型员工激励机制实证分析[J].科研管理, 2001,22(6):90-96.

[30] 陆蓉, 王策, 邓鸣茂.我国上市公司资本结构“同群效应”研究[J].经济管理, 2017,39(1):181-194.

[31] DUFLO E, SAEZ E.Participation and investment decisions in a retirement plan: the influence of colleagues' choices[J].Journal of Public Economics, 2002,85(1):121-148.

[32] ALICKE M D, KLOTZ M L, BREITENBECHER D L, ET AL.Personal contact, individuation, and the better-than-average effect[J].Journal of Personality and Social Psychology,1995,68(5):804-825.

[33] TOBIN J.Money and economic-growth[J].Econometrica, 1965,33(4):671-684.

[34] 巫强, 张金华, 郑江淮.创新投入、创新产出与实体经济发展[J].财经问题研究, 2020,42(2):28-37.

[35] BRUNO C, REINHILDE V.In search of complementarity in innovation strategy: internal R&D and external knowledge acquisition[J].Management Science, 2006,52(1):68-82.

[36] SHENG S, ZHOU K Z, LI J J.The effects of business and political ties on firm performance: evidence from China[J].Journal of Marketing, 2011,75(1):1-15.

[37] 郭海, 杨主恩.从数字技术到数字创业:内涵、特征与内在联系[J].外国经济与管理, 2021,43(9):3-23.

[38] CARMEN I, FRANK T, KAI-MICHAEL G, ET AL.The relationship between organizational culture, sustainability, and digitalization in SMEs: a systematic review[J].Journal of Cleaner Production, 2020(275):122944.

[39] 唐跃军, 左晶晶.所有权性质、大股东治理与公司创新[J].金融研究, 2014(6):177-192.

[40] 邹萍.“言行一致”还是“投桃报李”?企业社会责任信息披露与实际税负[J].经济管理, 2018,40(3):159-177.

[41] 戚聿东, 蔡呈伟.数字化对制造业企业绩效的多重影响及其机理研究[J].学习与探索, 2020,42(7):108-119.

[42] FRANCES J M.Three types of perceived uncertainty about the environment: state, effect, and response uncertainty[J].The Academy of Management Review, 1987,12(1):133-143.

[43] 李霞, 谢晋宇, 张伶.职业韧性研究述评[J].心理科学进展, 2011,19(7):1027-1036.

[44] MANUEL L, RAYMOND A N.London's career motivation theory: an update on measurement and research[J].Journal of Career Assessment, 1997,5(1):61-80.

[45] 申慧慧, 于鹏, 吴联生.国有股权、环境不确定性与投资效率[J].经济研究, 2012,47(7):113-126.

[46] 魏志华, 曾爱民, 李博.金融生态环境与企业融资约束——基于中国上市公司的实证研究[J].会计研究, 2014,35(5):73-80.

(责任编辑:张 悦)

![]()