Entrepreneurial Process of Scientists Based on Grounded Theory in the Context of Scientific Business

Xu Shibo1,2,Zhong Weijun1

(1.School of Economics and Management, Southeast University,Nanjing 211189,China; 2.Torch High-tech Industry Development Center, Ministry of Science and Technology, Beijing 100045, China)

Abstract:At present, entrepreneurial economy has become one of the mainstream economic engines.Entrepreneurship has become a research hot spot in academic circles, and entrepreneurship research themes and perspectives emerge one after another. Among them, scientist entrepreneurship has become a hot spot in theory and practice. New technological change leads to the emergence of new paradigms, the boundary between science and technology is blurred, and there can be a direct transformation relationship between science and industry. The major breakthrough of basic science is of revolutionary significance for industrial development. Due to the deep participation of scientists and their teams, basic research and applied research show a stronger linkage effect in industrial innovation. Many scholars also put forward that scientists' participation in entrepreneurship is an important form to promote the commercialization of basic research results. Scientists and their research teams who master core scientific and technological achievements should become the "crown" of technological entrepreneurship and quickly transform advanced scientific and technological achievements into productivity. However, at this stage, the conversion rate of scientific and technological achievements is still low, and it is often very difficult for a large number of scientists to participate in technological entrepreneurship. How to cross the "valley of death" has become an important research proposition. Based on the existing research literature, it is necessary to refine the research perspective, divide the entrepreneurship research problems into research under different scenarios, and further study the unique behavior in technology entrepreneurship activities, so as to truly grasp the growth law of technology entrepreneurship enterprises. At present, there is rare research directly focusing on the entrepreneurial process of scientists in the context of science and business. Therefore, it is of great practical significance to study the general law of scientist entrepreneurial process.

This paper focuses on the law of scientist entrepreneurial process in the context of science and business, carries out open coding, spindle coding and selective coding of sample data through grounded theory, analyzes and constructs scientist entrepreneurial process model, and gradually excavates the law and mechanism of scientist entrepreneurial process in the context of science and business. As the listed companies on the technology innovation board gather high-quality technology companies, many founders have the dual identities of academics and entrepreneurship. According to the four principles, this paper selects 24 companies on the science and innovation board as analysis cases, collects detailed interview materials, reports and authoritative reports related to the founders of listed companies, and forms a large number of first-hand data as a data source for grounded theoretical analysis. Finally, a complete scientist entrepreneurial process model is established, and the entrepreneurial process is divided into three stages: entrepreneurial foundation, organizational generation and growth performance, including seven key elements.

The results show that the formation of scientist entrepreneurial organizations involves four core links: opportunity identification and acquisition, innovation activities, corporate governance and market development. Scientist entrepreneurship has a strong preference for technological innovation, and the advantage of scientist entrepreneurship resource endowment is stronger than that of general entrepreneurship. The entrepreneurial process of scientists is accompanied by the industrialization of scientific and technological achievements. The formation of entrepreneurial organizations and modern corporate governance are the key to the success of scientist entrepreneurship, in which development strategy and capital financing play a key role.

The innovation and theoretical contribution of this paper lies in the first construction of a model of scientist entrepreneurial process, and it divides scientist entrepreneurial process into three stages: entrepreneurial foundation, organizational generation and growth performance, with a total of seven key elements, i.e. scientific and technological achievements, entrepreneurial willingness, institutional environment, technological endowment, entrepreneurial quality, value amplification and entrepreneurial performance. These elements can help scientists and entrepreneurs better understand the law of entrepreneurial activities and improve the success rate of entrepreneurship.

Based on the above conclusions, this paper combines with the characteristics of accelerating the integration of science and commerce to put forward the following policy suggestions. First, with the continuous deepening of "mass entrepreneurship and innovation", scientist entrepreneurship has become a new path to promote the industrialization of scientific and technological achievements. The government should attach great importance to scientist entrepreneurship, build a number of scientist entrepreneurship service platforms around the field of future industrial competitiveness, and provide funds, talents and entrepreneurship platform support for scientists willing to start a business. Second, the institutional environment is an important external factor restricting scientist entrepreneurship which is up against more institutional constraints, especially in the transformation of scientific and technological achievements. Government departments should issue policies to create a good entrepreneurial environment for scientists. Third, in the formation of scientist entrepreneurial organizations, entrepreneurial quality is the key to the success or failure of entrepreneurship. The government should provide targeted training and counseling services for scientists by carrying out entrepreneurship training camps for high-end scientific and technological talents, so as to help scientists improve the success rate of entrepreneurship.

Key Words:Technology Entrepreneurship; Grounded Theory; Entrepreneurial Process; Science Business

0 引言

以科技成果转化为特征的技术创业越来越受到社会各界的高度关注。机会型创业对促进区域和产业创新发展效果明显[1],新技术创业及其伴生的创业经济引领着全球经济发展。20世纪80年代,美国Rae等[2]发现“将研究成果转化为商业产品”是实现产业竞争力提升的重要因素,大学衍生公司比其它公司对经济的拉动作用更加明显[3]。作为掌握核心科技成果的科学家及其研究团队理应成为技术创业的“皇冠”,将先进科技成果迅速转化为生产力。然而,现阶段我国科技成果转化率仍然较低,大量科学家参与技术创业往往十分艰巨,科学家创业企业如何越过“死亡之谷”成为一个重要研究命题。因此,本文聚焦于科学家创业过程规律,通过对样本企业进行扎根分析,揭示科学家技术创业过程规律,可为科学家提升技术创业成功率及政府出台相关政策提供参考。

1 文献回顾

1.1 基于过程视角的创业研究

当前,创业经济成为主流经济引擎之一,创业成为学术界研究热点,创业研究主题和视角层出不穷。随着实践的不断深入,创业研究主要遵循“创业者—创业行为—创业认知”基本脉络,研究目标越来越聚焦特定情境下的创业研究,以不断揭示创业本质和规律。

创业活动的核心是创业者,围绕创业的研究首先围绕创业者展开。Cantillon[4]早在1755年就率先提出“创业家”的概念,认为在经济系统中应该有创业家的角色,并赋予创业家精确的经济学定义;Say[5]是第一个强调创业家管理角色的古典经济学家;奥地利经济学家熊彼特[6]认为,创业家是企业的领导者、创新者及促进经济发展的首要内因。但是,创业者和创业活动研究却一直徘徊在主流经济模型研究之外[7]。随后,创业特质论这一研究流派产生,他们认为创业者是天生而非后天塑造的,试图识别创业者异质性特征。之后,一些学者开始反思创业特质论。如Baumol[8]、Low等[9]认为,不应该停留在简单归纳创业成功关键因素与创业失败因素层面,借鉴其它领域的成熟理论研究创业更能揭示创业机理,走出创业特质论困境,寻找研究创业的新出路。

20世纪80年代以后,基于过程视角的创业研究逐渐兴起,两个创业研究方向成为主流:一是挖掘创业过程中的行为规律,二是从组织和战略视角出发解释新企业绩效差异成因。过程学派认为,创业是组织生成的过程,创业活动的一个重要目标就是建立新组织。Gartner[10]提出新企业创建就是创业者、组织、环境和过程4个要素相互作用的结果。既然创业是组织生成的过程,那么应如何识别和界定新创组织?Gartner等[11]进一步比较创业行为与组织行为的区别,认为正在创立的组织和已经存在的组织在数量方面存在差异,从正在创立的组织转变成存在组织的过程不是相关变量的增长,而是这些变量的相互融合和全新组合。创业初始阶段以个人意愿、目标和动机为基础,新创组织是个人意志和后续行为的结果,这一过程受环境的影响。Bird[12]从认知角度讨论创业过程中的时间安排和计划,构建了新组织生成时间过程模型;Baron[13]、Bird[14]、Mitchell等[15]对创业者认知和决策问题进行了研究;Chandler等[16]指出今后研究应重点关注创业人群行为内在差异,以及异质性创业过程。本文通过文献梳理发现,基于情境化的创业过程规律、动力机制和影响因素研究成为学者们关注重点。

1.2 技术创业内涵

科技成果在创业活动中扮演着越来越重要的角色,学者普遍认为技术创业是基于技术创新的新企业生成过程。围绕技术变革的创业开发,极易导致经济关系的创造性破坏和重构[17]。互联网、人工智能等新技术突破对创业具有推动作用,依托新技术孵化成长的新企业,有利于加快新技术应用和普及。因此,技术创业成为科技成果转化的重要方式,研究技术创业过程规律也逐渐成为创业研究的重要课题。Eisenhardt等[18]以美国半导体产业新建企业为例,考察初创期创业团队、初始战略和环境因素对新企业创新绩效的影响,成为从初始条件视角研究技术型创业企业成长的经典文献;Feeser等[19]对比计算机产业中高速成长与缓慢发展的高技术企业在初始战略上的区别;Mahoney等[20]探讨了知识、技术等因素对创业的驱动作用。

近年来,国内学者将技术作为创业过程的一个变量,揭示其在创业活动中的特殊性。田莉等[21]提出技术创业过程的一般性框架结构;彭学兵等[22]重点比较技术创业和技术创新的异同;刘沁玲[23]分析技术创业人才相关特征指标并构建了结构模型;石韵珞等[24]基于制度理论研究创业者制度认知对新技术采用的影响。本文研究的科学家创业属于技术创业范畴。

1.3 科学商业

马强[25]认为,技术是科学的实际运用,科学对技术具有理论指导性。新技术变革导致新范式出现,科学和技术的边界变得模糊,科学和产业可以发生直接转换关系,基础科学的重大突破对于产业发展具有变革性意义。由于科学家及其团队的深度参与,基础研究和应用研究在产业创新上呈现更加联动的效应,如生物制药创新是一种“基于科学的商业”[26]。李天柱等[27]分析“科学商业”时代背景和内涵,提出科学家成为创业者是科学商业的特征之一;张庆芝等[28]对诺贝尔奖科学家参与学术创业情况进行研究,认为科学家参与创业是促进基础研究成果商业化的重要形式。

综合已有研究,本文对“科学商业情境”概念定义如下:大学和科研院所既作为知识创新的源头,同时也积极参与推动科技成果商业化应用,除与企业开展合作研发外,一些高校院所科学家也直接参与创业,以研究科技成果为基础创办高科技公司,基础研究重要成果成为公司的核心竞争力。通过创办小型商业公司,将科研与商业有机融合,实现科学商业融合发展。Jain等[29]提出科学家与创业家之间在诸多方面存在较大差异性,两者不可兼容。总之,科学家创业研究较少,在科学商业融合情境下,对科学家创业过程一般规律进行研究具有重要现实意义。

1.4 文献评述

综上所述,需要细化研究视角,将创业研究问题分割为小过程下的细致研究,进一步研究技术创业活动中的独特行为,从而真正把握技术创业企业成长规律。以上文献为进一步研究提供重要参考,但比较分散,直接关注科学商业情境下科学家创业过程的研究几乎空白。因此,本文以科学家创业为研究对象,采取扎根理论分析科学商业情境下科学家创业过程规律,构建科学家创业过程模型,揭示科学家创业一般规律,可丰富技术创业理论研究。

2 研究设计

2.1 研究方法

扎根理论是一种有效的质性研究方法。本研究选取扎根理论研究方法主要基于以下考虑:一是理论性探索需要,当前学者针对科学家创业的研究尚处于探索阶段,需要采取探索性研究方法开展[30];二是情境式研究需要,通过扎根理论深入探究科学商业情境下的科学家创业过程逻辑构架,从而贴近真实情境;三是过程互动性需要,扎根理论适合动态持续过程分析,当有新案例出现时,可以不断对理论模型进行修正,从而构建复杂关系模型[31]。本文通过扎根理论对样本资料进行开放式编码、主轴编码和选择性编码,逐步挖掘科学商业背景下科学家创业过程规律及机制。

2.2 数据来源

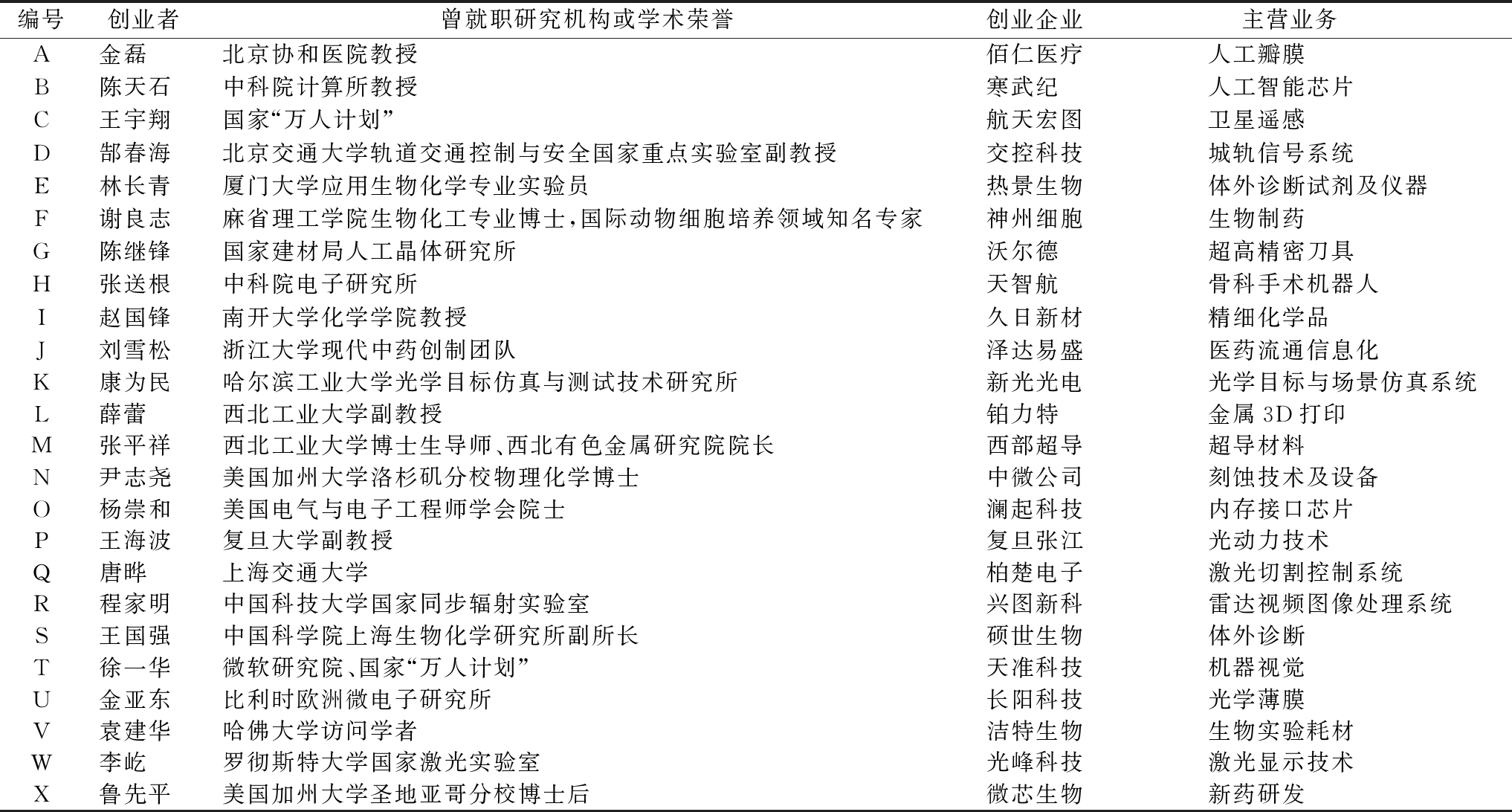

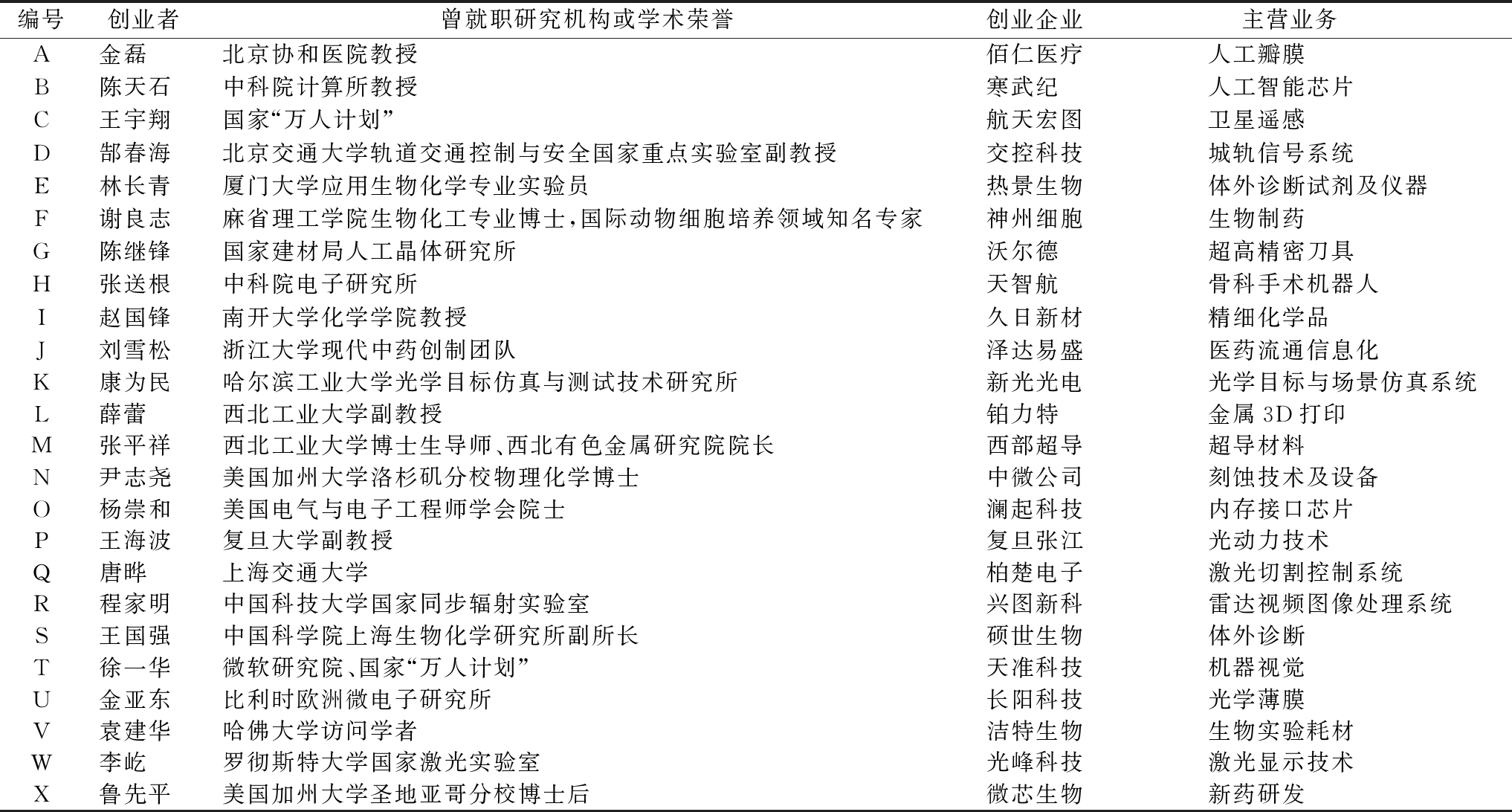

样本选取标准和数据来源:①创业行为、创业活动具有鲜明的典型特征;②创业者是来自高校、科研院所的学者,具有一定行业背景和学术影响力;③创业公司主营业务与创始人科研成果紧密相关;④公司科技成果已实现一定市场化规模。科创板上市企业集聚了国内优质科技创业企业,具有良好的科技创新属性,公司创办人具有学术和创业双重身份。分析科创板公司创始人案例,有利于构建科学家创业过程模型。最终,本文选取24家科创板上市公司作为分析案例,收集与上市公司创始人相关的详尽访谈资料、上市公司报告和权威报道等,形成大量第一手数据资料,案例基本情况见表1。

3 基于扎根理论的科学家创业过程模型

3.1 开放式编码

本研究首先将第一手资料进行拆解,按照编码规则进行比较和归类。开放式编码的规则是为创业者对象编号(A-X),如C-6代表第3个科学家创业者资料的第6个初始范畴。当语义中出现交叉概念时,拆解成将其拆分成不同的概念范畴。如原语义“他和研发部的同事每天枕戈待旦地‘泡’在公司,去攻克一个个技术堡垒,令我感激的是,那段时间大家齐心协力,没有一个研发人员临阵退缩”,在进行编码时将其分解为攻克一个个技术堡垒、大家齐心协力、没有一个研发人员临阵退缩3个片段,分别贴上技术研发、共同克服困难、不畏艰难的标签。编码过程为:依次对20家公司创业者进行编码,模型饱和度检验用剩余4家案例数据开展。按照以上原则,共得到74个初始概念特征。

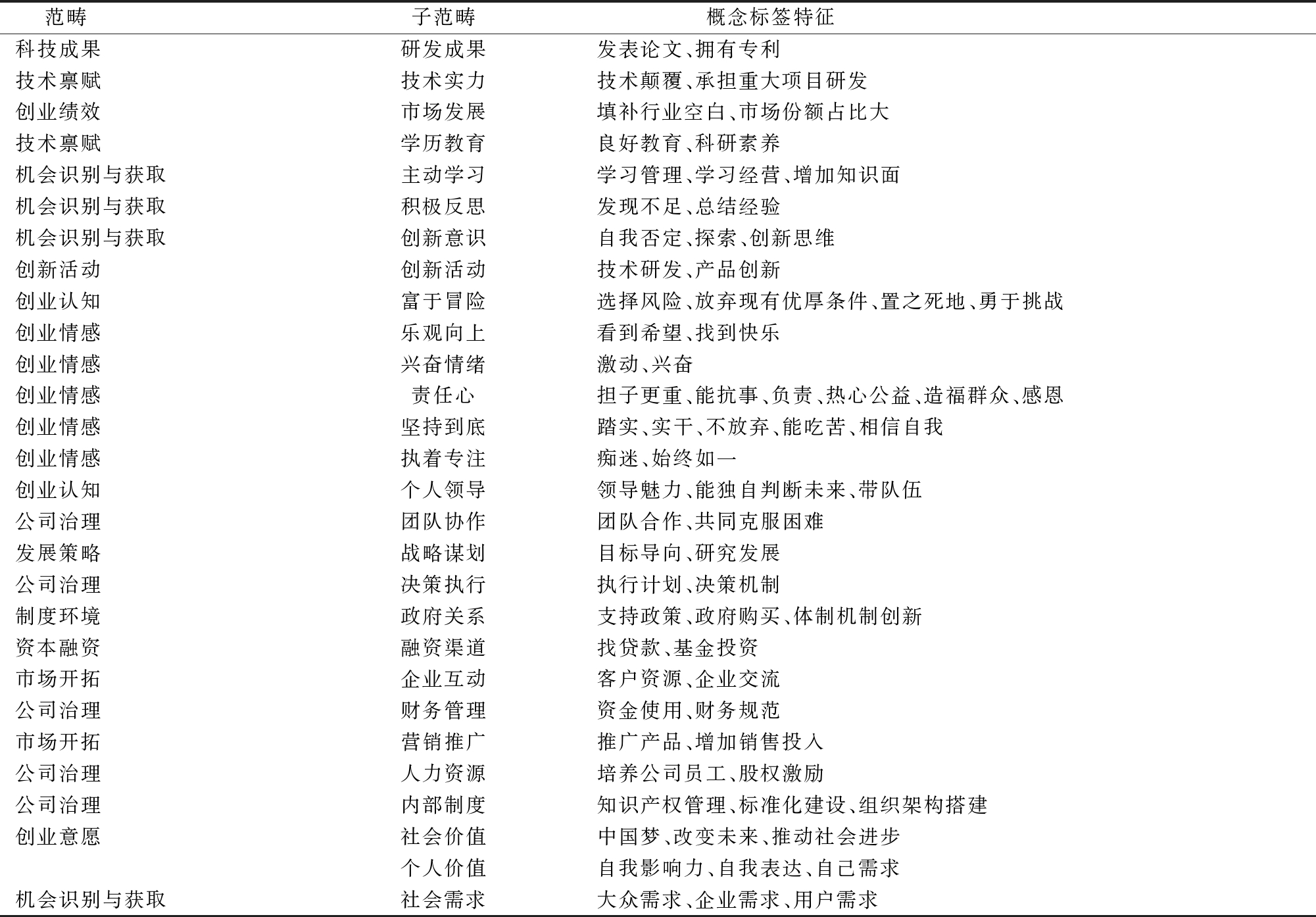

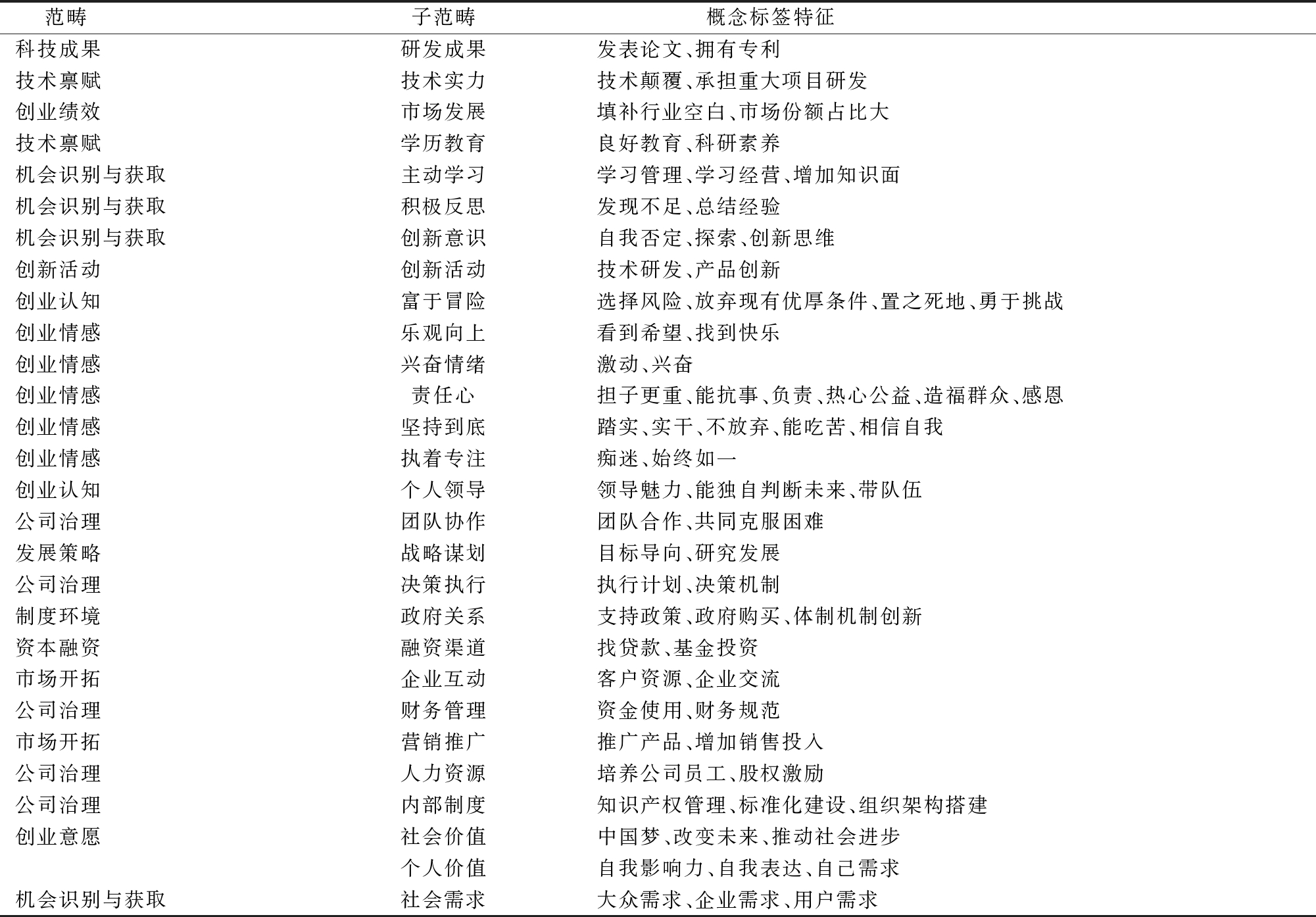

3.2 主轴式编码

进一步,本文对数据进行内在逻辑归类,共提炼形成28个子范畴,见表3。

表1 案例基本情况

Tab.1 Basic information of the case

编号创业者曾就职研究机构或学术荣誉创业企业主营业务A金磊北京协和医院教授佰仁医疗人工瓣膜B陈天石中科院计算所教授寒武纪人工智能芯片C王宇翔国家“万人计划”航天宏图卫星遥感D郜春海北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室副教授交控科技城轨信号系统E林长青厦门大学应用生物化学专业实验员热景生物体外诊断试剂及仪器F谢良志麻省理工学院生物化工专业博士,国际动物细胞培养领域知名专家神州细胞生物制药G陈继锋国家建材局人工晶体研究所沃尔德超高精密刀具H张送根中科院电子研究所天智航骨科手术机器人I赵国锋南开大学化学学院教授久日新材精细化学品J刘雪松浙江大学现代中药创制团队泽达易盛医药流通信息化K康为民哈尔滨工业大学光学目标仿真与测试技术研究所新光光电光学目标与场景仿真系统L薛蕾西北工业大学副教授铂力特金属3D打印M张平祥西北工业大学博士生导师、西北有色金属研究院院长西部超导超导材料N尹志尧美国加州大学洛杉矶分校物理化学博士中微公司刻蚀技术及设备O杨崇和美国电气与电子工程师学会院士澜起科技内存接口芯片P王海波复旦大学副教授复旦张江光动力技术Q唐晔上海交通大学柏楚电子激光切割控制系统R程家明中国科技大学国家同步辐射实验室兴图新科雷达视频图像处理系统S王国强中国科学院上海生物化学研究所副所长硕世生物体外诊断T徐一华微软研究院、国家“万人计划”天准科技机器视觉U金亚东比利时欧洲微电子研究所长阳科技光学薄膜V袁建华哈佛大学访问学者洁特生物生物实验耗材W李屹罗彻斯特大学国家激光实验室光峰科技激光显示技术X鲁先平美国加州大学圣地亚哥分校博士后微芯生物新药研发

表2 开放式编码部分示例

Tab.2 Example of open coding section

序号原始资料语义举例开放式编码A1放弃美国优厚的工作待遇选择风险B12014年在美国召开的国际顶级学术会议上获得最佳论文奖发表论文C6公司正在探索股权激励方式股权激励D6可能因为曾经是老师,所以带学生带队伍比别人强一些领导魅力E8我们做原料、设备、试剂,扎扎实实做了很多年,就这么干出来的实干F4为全球患者提供高质量且能被大众承担的生物药公众需要G2研究院所有自己的发展方向,我想做的事情不符合研究院所的研究方向,两个定位不一样,所以我就出来自己做发现存在问题H4第一代骨科机器人从开始进行检测到最后拿到CFDA注册许可证,共花去4年多时间痴迷I4怀揣着“产业报国”的梦想,坚持走产学研相结合的道路,立志用自己的知识创造社会价值推动社会进步J9将自己的成功更多归功于浙大宽容务实的科研体制以及对于科研成果转化的重视政府政策K1他始终不习惯以“企业家”自居,更偏爱“科研人”的身份自我表达L8能做100分,99就不行,不然就难受负责M7团队七八个成员全部把房子抵押给银行贷款找贷款N1先后获得86项美国和国外专利,曾被誉为“硅谷最有成就的华人之一”拥有专利O1无论外在环境怎么变化,在数据传输、存储效率及安全领域等方面始终如一P11在公司治理层面,公司董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡,内部制度运行良好组织架构搭建Q6必须不断夯实技术研发基础,储备一代、研发一代、销售和维护一代,一句话———做自己的“技术备胎”创新思维R4一直重视前端研发设计投入探索S2刚开始,我对诊断试剂没有很重视发现不足T3到现在我们累计有3 000多家客户,全是制造业中高端客户客户资源U8自己是一个很能扛事的人能抗事V5三间房,一间是自己办公室兼会客室,一间是员工工作室,还有一间是实验室能吃苦

表3 主轴式编码

Tab.3 Axial coding

范畴子范畴 概念标签特征科技成果研发成果发表论文、拥有专利技术禀赋技术实力技术颠覆、承担重大项目研发创业绩效市场发展填补行业空白、市场份额占比大技术禀赋学历教育良好教育、科研素养机会识别与获取主动学习学习管理、学习经营、增加知识面机会识别与获取积极反思发现不足、总结经验机会识别与获取创新意识自我否定、探索、创新思维创新活动创新活动技术研发、产品创新创业认知富于冒险选择风险、放弃现有优厚条件、置之死地、勇于挑战创业情感乐观向上看到希望、找到快乐创业情感兴奋情绪激动、兴奋创业情感责任心担子更重、能抗事、负责、热心公益、造福群众、感恩创业情感坚持到底踏实、实干、不放弃、能吃苦、相信自我创业情感执着专注痴迷、始终如一创业认知个人领导领导魅力、能独自判断未来、带队伍公司治理团队协作团队合作、共同克服困难发展策略战略谋划目标导向、研究发展公司治理决策执行执行计划、决策机制制度环境政府关系支持政策、政府购买、体制机制创新资本融资融资渠道找贷款、基金投资市场开拓企业互动客户资源、企业交流公司治理财务管理资金使用、财务规范市场开拓营销推广推广产品、增加销售投入公司治理人力资源培养公司员工、股权激励公司治理内部制度知识产权管理、标准化建设、组织架构搭建创业意愿社会价值中国梦、改变未来、推动社会进步个人价值自我影响力、自我表达、自己需求机会识别与获取社会需求大众需求、企业需求、用户需求

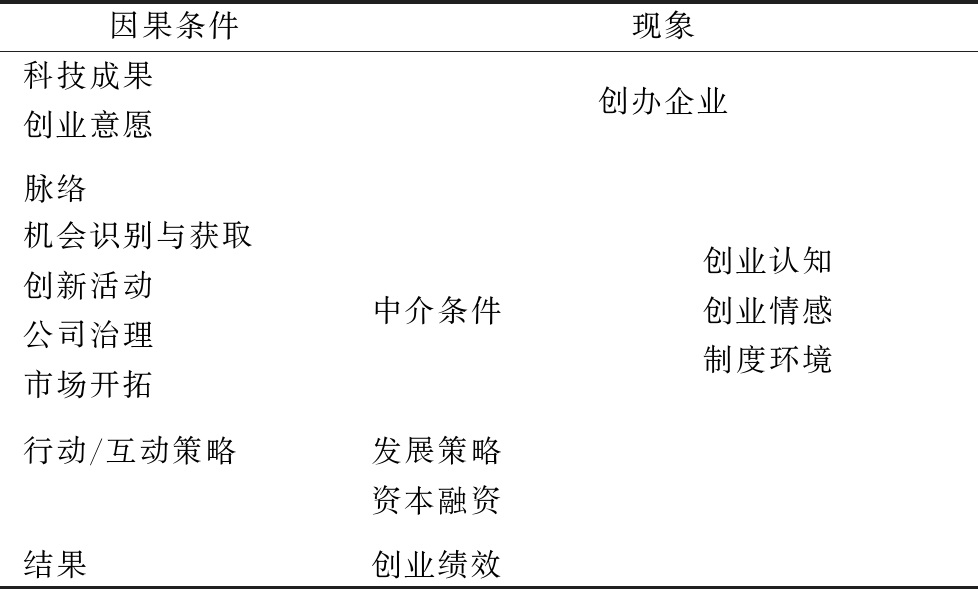

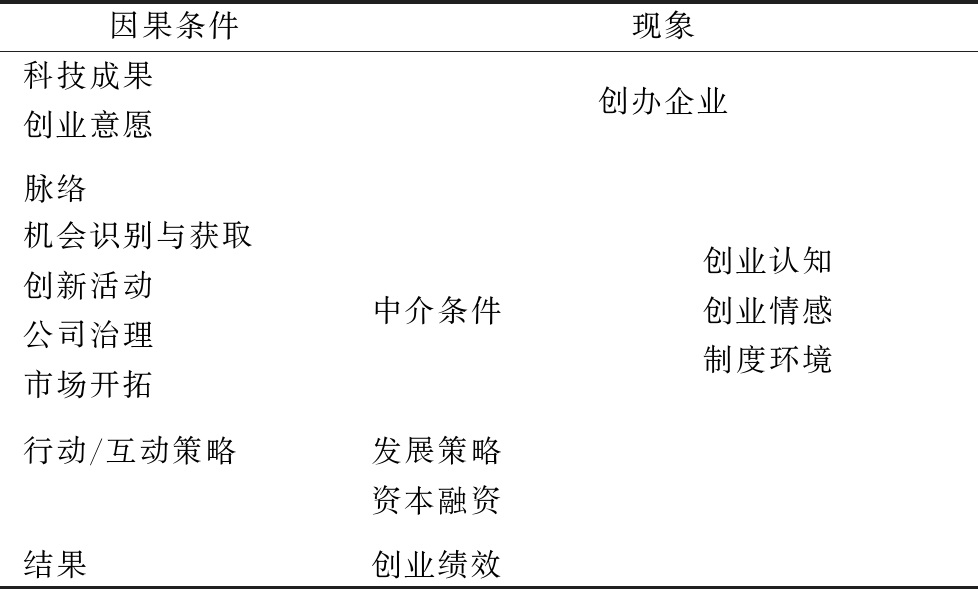

运用“因果条件—现象—脉络—中介条件—行动/互动策略—结果”典型分析工具,对彼此独立的范畴建立逻辑联系。通过对研究资料的进一步分析,发现各子范畴之间存在一定关联性,如表4所示。

表4 科学家创业过程典范模型

Tab.4 Canonical model of scientist entrepreneurial process

因果条件现象科技成果创业意愿创办企业脉络机会识别与获取创新活动公司治理市场开拓中介条件创业认知创业情感制度环境行动/互动策略发展策略资本融资结果创业绩效

3.3 选择性编码

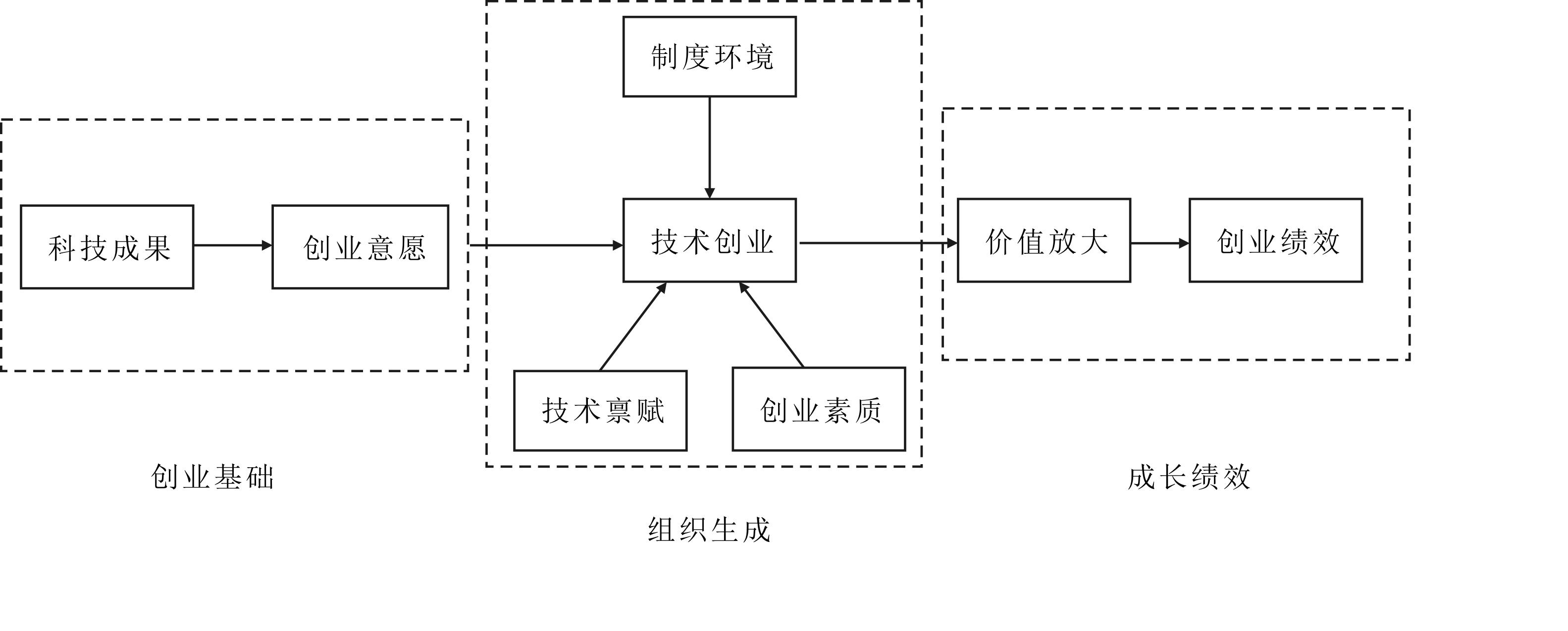

选择性编码重点挖掘内在逻辑关系,通过进一步提炼和归纳,最终得到一条比较清晰的故事线:科学家在长期从事学科研究过程中积累了丰富的科技成果,在追求社会价值目标过程中形成明确的创业意愿,以科技成果产业化推广、国产替代等价值目标为导向,以创新活动为核心,在创业认知、创业情感、个人影响和制度环境的作用下创业,最后通过发展策略和资本融资实现价值放大,最终实现良好的创业绩效。为更加清晰地分析科学家创业过程,将创业认知、创业情感整合为创业素质,同时将创业过程划分为创业基础、组织生成和成长绩效3个阶段,如图1所示。

3.4 饱和度检验

为充分验证理论模型饱和度,本文对剩余的4位科学家创业者文本资料进行开放式编码和主轴式编码验证,发现没有新概念范畴出现,概念之间的逻辑关系也没有改变,表明已经达到理论模型饱和度要求,建立的理论模型是饱和的。

4 模型阐释

4.1 创业基础

4.1.1 科技成果

创业者持有高水平科技成果是科学家创业的典型特征之一。科学家创业携带先进的科研成果,发表了大量学科论文,同时拥有一大批技术专利。例如,B于2014年在美国召开的国际顶级学术会议上获得最佳论文奖;I带领学生和团队持续坚持科技攻关,不断进行自主研发,在国内外发表相关学术论文50多篇,申请发明专利31项;M是我国实用化超导材料学术带头人,先后获国家发明专利授权110项,发表SCI论文267篇;N先后获得86项国外专利;F回国创业前已经是美国默克公司病毒疫苗研发和生产领域的专家。

4.1.2 创业意愿

只有具有强烈创业意愿的群体才会真正从事创业活动[32]。科学家往往具备一定社会地位,追求生存不是创业的首要目的,科学家希望通过直接创业快速实现科技成果服务人类社会,这是科学家创业的重要动机。例如,A称自己的创业目标是将研发成果应用到实践中,让更多患者的生命得以延续;D称创业缘起是打破国外垄断,降低产品价格;M的目标是让超导材料走出实验室,更好地实现产业化。

4.2 组织生成

组织生成过程是创业素质、技术禀赋和制度环境3要素互动的结果,围绕机会识别与获取、创新活动、公司治理和市场开拓4个核心技术创业环节,实现技术创业组织生成。

4.2.1 创业素质

(1)创业认知。创业认知是创业组织生成的重要前提,包括创业者对风险倾向、决策判断等创业关键问题的认知。本研究认为,创业认知主要包括富于冒险和个人领导两个方面,分别反映出科学家创业的风险倾向和决策水平。第一,早期研究认为,决定创业的个体可能具有高风险偏好。但Simon等[33]认为,个体开展创业不是由于个体有更高的风险偏好,而是由于他们的认知偏差导致其没有感知到创业风险。科学家创业风险倾向显然不可能由认知偏差造成,他们与普通人一样知晓创业风险,仍然选择创业说明科学家创业群体具有高风险倾向。例如,N在60岁时,放弃国外公司高额年薪,突破层层阻力回国,带领30多人研发团队回国创业。第二,创业情境引发创业者认知偏见,创业者决策具有较强的非理性成分,这也是创业者与管理者的重要区别[34]。创业者没有完善的决策程序,市场是否接受新产品在很大程度上存在不确定性,偏见和直观推断成为创业决策的主要方式。一些学者通过实证研究发现,如果没有偏见和直观推断,很多行为将不会发生,尤其是创业行为,因为等到理性决策所需信息都完备时,机会窗口早已不复存在。在科学商业化情景下,科学成果转化为商业价值需要更多非理性直观推断,科学家创业过程面临的复杂问题通过偏见和直观推断将复杂问题简单化。

(2)创业情感。创业情感是指在创业过程中,创业者表现出的情绪、心境和感觉等内在感知,其直接影响创业后期进程和绩效。本文中的创业情感包含乐观向上、情绪兴奋、责任心、坚持到底和执着专注5个维度,它能够使科学家创业者克服困难持续开展创业。创业是一个情绪化过程,创业者在创业过程中会产生实质性情绪:一是新创企业面临环境的高度不确定性;二是创业者要投入巨大的时间和精力[35]。例如,D称创业时候几乎就在公司里面吃住,如果晚上干活干到很晚,就在水房里洗个澡,困了就直接在公司睡下;T称创业初期把北京房子卖掉给大家发工资。科学家从学者转向企业家也是一个情绪化过程,面对创业过程中的压力、困难、困惑和误解,创业情感成为支撑创业活动继续推进的关键。此外,科学家创业者表现出长期深耕研究领域、执着专一的情感特征。例如,B近20年只做一件事,把最底层的生态基石即芯片做好;O专注于数据传输、数据存储效率与安全领域,始终坚守,从未换过赛道。

4.2.2 技术禀赋

(1)学历教育。科学家创业者在创业之前就普遍具有高学历、高职称、理工科背景,这些为日后创业带来更多潜在机会。在样本企业案例中,绝大部分企业创始人都具备高学历,在高校或科研院所受过严格的科学基本素质训练。例如,A曾是国内著名医院最年轻的教授之一;I曾经是大学研究生导师,无论是专业知识讲授还是指导科研,都能做到一丝不苟,恪尽职责。相比之下,科学家创业者比普通技术创业者对技术前沿和动态更加敏感,能把技术禀赋优势发挥得更好。例如,R凭借扎实的技术功底,对软件产品的市场走向与行业动态有较强的敏感性,能够及时调整公司战略方向。

(2)技术实力。技术实力是指创业者具备高水平研发创新能力,能够开展科研攻关,在技术上居于领先地位。例如,N在2017年研发出5nm刻蚀机,在核心技术上突破国外垄断;T承担了国家重大科学仪器设备开发专项;I主持开发的光引发剂系列项目技术达到国际先进水平;K企业获得2016年度国防科学技术进步一等奖。科学家创业者通常依托原有技术团队和科研设备,能够快速组建和开发创新产品,将科研成果商品化和产业化,相比于一般技术创业更具有独特研发优势。

4.2.3 制度环境

制度环境是影响科学家创业的重要外在因素,制度变革可以带来技术创业窗口机会,引导科学家创业。美国通过实施《拜杜法案》,极大程度上促进了科技成果商业化,并引发了技术创业浪潮,促使产学研多方从中受益。Scott等[36]、张钢等[37]指出,较低的技术转让费用可以增加高校新企业创建率,这些政策营造的制度环境也会影响科学家创业。

4.2.4 创业组织生成

(1)机会识别与获取。机会识别与获取是创业活动发生的前提,也是创业过程起步的关键。创业研究应该从分析“什么人会成为创业者”转变为探索创业机会从何而来,创业者如何与机会相结合,挖掘创业机会来源、识别、评价与开发规律[38]。但是,机会识别是一个动态过程,并非一蹴而就,机会是创造出来的,识别到的市场需求或资源如果不经过开发,就不可能成为新机会[39]。本研究认为,科学家创业机会识别与主要源于主动学习、积极反思、创新意识和社会需求,其中社会需求是科学家创业机会识别获取的直接途径。科学家创业机会识别与获取主要是基于科学商业化应用,旨 在突破技术难题并提升产业化发展水平,这是与一般创业者的显著区别。

(2)创新活动。创新活动是科学家创业过程中的核心环节。基于科学商业背景的科学家创业活动,本质上就是将科学研究成果直接快速转化成商品和产业,从而获取市场回报。由于科学家创业机会主要来源于产业技术需求,因此创业过程和研发过程具有高度拟合性,创业过程需要紧跟产业和社会需求步伐开发新产品。例如,L称时间不等人,公司成立之后的研发工作更是分秒必争;W称公司要坚持原始创新,不断研发新产品引领市场。

(3)公司治理。公司治理包括团队协作、决策执行、财务管理、人力资源、内部制度5个方面,是科学家创业企业迈向现代企业的重要组成部分。科学家要从头学习和员工打交道的方法,强化人力资源和财务管理,这需要科学家创业者转型为企业家。例如,D称花大力气去引入国际上第三方安全评估标准和体系;T称上市后很多战略规划会更加按照企业发展愿景来做。公司治理是科学家创业企业能否度过“死亡陷阱”的关键。

(4)市场开拓。市场开拓主要包括企业互动和营销推广两个方面。与产业上下游保持良好互动关系、与政府部门建立良好关系、加大营销推广力度,这些资源获取对于科学家创业者开拓市场、实现创业绩效起到良好的促进作用。例如,A称自己社交场合参与较少,拜访下游客户较多;H致力于构建手术机器人生态体系,让自己的企业成长为开放式手术机器人平台型企业;L企业在航空航天领域与中航工业、航天科技、航天科工等国内外下游应用行业龙头企业建立了稳固的合作关系。

4.3 成长绩效

4.3.1 价值放大

价值放大主要包括发展策略和资本融资两个方面。学者发现,适宜的商业化发展策略能够推动新技术转化为生产力。好的创业机会是科学家创业成功的关键,但最终决定企业成败的仍然是战略选择。例如,L称对市场有自己的前瞻性判断,并在发展中根据市场需求不断进行调整;O坚持公司先做强、再做大的策略;X持续确定只做小分子创新药的企业发展战略。资本融资决定价值放大速度,科学家创业需要依赖技术,技术淘汰更替速度往往很快,而资本融资则可以助力企业实现长远发展。例如,X称纷至沓来的融资让其不再为“生计”发愁;F企业坚持研发创新生物药产品,历年来获得多家专业投资机构认可,并获得多轮融资助力其快速发展。

4.3.2 创业绩效

创业绩效是指创业企业能够填补行业空白及市场份额占比逐渐扩大等,以实现创业企业长足发展,最终产生显著社会效益。例如,B企业已成为全球最大的AI芯片初创公司;N企业研制的5nm刻蚀机在核心技术上突破了外企垄断局面。

5 结语

5.1 研究结论

本研究采用扎根理论分析法构建科学家创业过程模型,得出如下结论:①在科学商业情境下,科学家创业对技术创新具有强烈偏好;②科学家创业组织生成过程是创业素质、技术禀赋和制度环境3要素互动的结果,其中创业组织生成涉及4个核心环节:机会识别与获取、创新活动、公司治理和市场开拓;③科学家创业资源禀赋优势强于一般创业;④科学家创业过程伴随着科技成果产业化同步进行;⑤创业组织生成和现代公司治理是科学家创业成功的关键,其中发展策略和资本融资起关键作用。

5.2 理论贡献

本研究聚焦于科学商业情境,对科学家创业过程具体环节进行研究。首次构建科学家创业过程模型,将科学家创业过程划分为创业基础、组织生成和成长绩效3个阶段,包括科技成果、创业意愿、制度环境、技术禀赋、创业素质、价值放大和创业绩效7个关键要素,能够帮助科学家创业者更好地认识技术创业活动规律,提高创业成功率。

5.3 对策建议

基于以上结论,结合科学和商业加速融合的特点,本文提出如下对策建议:①随着“双创”的持续深化,科学家创业成为推动科技成果产业化的新路径,政府应该高度重视科学家创业,围绕“卡脖子”技术、面向未来产业竞争力领域,打造一批科学家创业服务平台,为有意愿创业的科学家提供资金、人才和创业平台支持;②制度环境是制约科学家创业的重要外因,科学家创业面临更多体制束缚,特别是科技成果转化方面的制度约束,政府部门应该出台政策为科学家营造良好的创业环境;③在科学家创业组织生成中,创业素质是创业成败的关键,政府应该通过开展高端科技人才创业训练营等方式,有针对性地为科学家提供培训辅导服务,帮助科学家提升创业成功率。

5.4 不足与展望

本文存在一些不足之处,特别是政策制度环境、创业情感对科学家创业过程的影响以及各要素之间的互动关系,可作为未来重点研究方向。本文以科创板上市企业中的代表企业为样本,实际上这类企业属于资本市场成功企业,未来可拓展案例分析范畴,进一步增强理论模型的包容性,强化科学家创业理论推演分析,进而形成更加完整的理论框架。

参考文献:

[1] 陈娟,张菲菲,杨雪怡.区域创业、空间溢出与经济增长效应研究[J].科技进步与对策,2020,37(8):44-50.

[2] RAE D, CARSWELL M.Towards a conceptual understanding of entrepreneurial learning[J].Journal of Small Business and Enterprise Development,2001,8(2):150-158.

[3] 赵中建.将学术科学转变为经济引擎——美国创新创业型大学的兴起[J].全球教育展望,2016,45(5):68-76.

[4] CANTILLON R.The circulation and exchange of good and merchandise[M]//Casson M.Entrepreneurship.Hants UK:Edward Elgar Publishing Ltd.,1990:5-10.

[5] SAY J B.A treatise on political economy or the production,distribution and consumption of wealth[M].New York:A.M.Kelley Publishers,1803.

[6] SCHUMPETER J A.Business cycles:a theoretical,historical and statistical analysis of the capitalist process [M].New York:McGraw-Hill,1939.

[7] BAUMOL W J.Formal entrepreneurship theory in economics:existence and bounds[J].Journal of Business Venturing,1993,8(3):197-210.

[8] GARTNER W B.Who is an entrepreneur?is the wrong question[J].American Journal of Small Business,1988,12(4):11-32.

[9] LOW M B,MACMILLAN I C. Entrepreneurship:past research and future directions[J].Journal of Management,1988,14(2):139-161.

[10] GARTNER W B.A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation[J].Academy of Management Review,1985,10(4):696-706.

[11] GARTER W B,BIRD B J,STARR J A. Acting as if:differentiating entrepreneurial from organizational behavior[J].Entrepreneurship Theory and Practice,1992,16(3):13-31.

[12] BIRD B J. The operation of intentions in time:the emergence of the new venture[J].Entrepreneurship Theory and Practice,1992,17(1):11-20.

[13] BARON R A.The cognitive perspective:a valuable tool for answering entrepreneur's basic "why" questions[J].Journal of Business Venturing,2004,19(2):221-239.

[14] BIRD B,SCHJOEDT L,BAUM R.Editor's introduction.entrepreneurs'behavior:elucidation and measurement[J].Entrepreneurship Theory and Practic,2002,36(5):889-913.

[15] MITCHELL R K.The central question in entrepreneurial cognition research[J].Entrepreneurship Theory and Practic,2007,31(1):1-27.

[16] CHANDLER G,LYON D.Issues of research design and construct measurement in entrepreneurship research:the past decade[J].Entrepreneurship Theory and Practic,2001,25(4):101-113.

[17] PHILLIP H PHAN,MAW DER FOO.Technological entrepreneurship in emerging regions[J].Journal of business Venturing,2004,19(1):1-5.

[18] EISENHARDT K M,SCHOONHOVEN C B.Organizational growth:linking founding team,strategy,environment,and growth among U.S.semiconductor ventures,1978-1988[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(3):504-529.

[19] FEESER H R,WILLARD G.Founding strategy and performance:a comparison of high and low growth high tech firms[J].Strategic Management Journal,1990,11(2):87-98.

[20] MAHONEY J T,PANDIAN J R. The resource-based view within the conversation of strategic management[J]. Strategic Management Journal,1992,13(5):363-380.

[21] 田莉,池军.基于过程视角下的技术创业研究:兴起、独特性及最新探索[J].技术经济与管理研究,2009(6):31-36.

[22] 彭学兵,张钢.技术创业与技术创新研究[J].科技进步与对策,2010,27(3):15-19.

[23] 刘沁玲.高校创新型创业人才开发的模型设计[J].学术论坛,2012,35(9):191-194.

[24] 石韵珞,程源.创业者制度认知对新技术采用的影响及政府关系的调节作用——基于全球创业观察的实证研究[J].技术经济,2019,38(5):87-94.

[25] 马强.浅论科学与技术的关系[J].陕西师范大学学报(自然科学版),2011,25(6):105-106.

[26] PISANO G P. Science business:the promise,the reality,and the future of biotech[M]. New York:Harvard Business Press,2006:5-8.

[27] 李天柱,银路,苗仁涛,等.“科学商业”与“接力创新”研究——基于生物制药[J].科学学研究,2012,30(12):1881-1890.

[28] 张庆芝,李慧聪,雷家骕.科学家参与学术创业的程度及对成果商业化的影响[J].技术经济与管理研究,2018,39(3):55-58.

[29] JAIN S,GEORGE G,MALTATARICH M.Academic or entrepreneurs investigating role identity modification of university scientists involved in commercialization activity[J].Research Policy,2009,38(6):922-935.

[30] 凯西·卡麦兹.建构扎根理论-质性研究实践指南[M].边国英,译.重庆:重庆大学出版社,2009.

[31] 范培华,高丽,候明君.扎根理论在中国本土管理研究中的运用现状与展望[J].管理学报,2017,14(9):1274-1282.

[32] KRUEGER N F. The Impact of prior entrepreneurial exposure on perceptions of new venture feasibility and desirability[J]. Entrepreneurship Theory and Practice,1993,18(1):1042-2587.

[33] SIMON M,HOUGHTON S M,AQUINO K.Cognitive biases,risk perception,and venture formation:how individuals decide to start companies[J].Journal of Business Venturing,2000,15(2):113-134.

[34] BUSENITZ L,BARNEY J.Entrepreneurs and managers in large organizations:biases and heuristics in strategic decision-making[J].Journal of Business Venturing,1997,12(1):9-30.

[35] BARON R A.The role of affect in the entrepreneurial process[J].Academy of Management Review,2008,33(2):328-340.

[36] SCOTT SHANE,VENKATARAMAN S.Guest editors' introduction to the specialissue on technology entrepreneurship[J].Research Policy,2003,32(2):181-184.

[37] 张钢,彭学兵.创业政策对技术创业影响的实证研究[J].科研管理,2008,29(5):60-67.

[38] SHANE S,VENKATARAMAN S.The promise of entrepreneurship as a field of research[J].Academy of Management Review,2000,25(1):217-226.

[39] ARDICHVILI A,CARDOZO R,RAY S. A Theory of entrepreneurial opportunity identification and development[J].Journal of Business Venturing,2003,18(1):105-123.

(责任编辑:王敬敏)

![]()