Legal Regulation and Guidance of Chip Localization from the Perspective of Science and Technology Law Iteration:Concurrent Discussion on How Huawei Can Break the Deadlock of Sanctions

Xu Jikuan, Ma Zhiguo

(School of Law, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

Abstract:The breadth and depth of chip applications make it a core strategic resource for international competition.In recent years, due to the blockade and resistance of some countries to China's imports, the significance of chip localization has been further highlighted, and the independent research and development and production of this key technology has also become an important problem during the iteration of science and technology law. At present, there is still a generation gap in the basic research fields related to China's chip industry, especially compared with the United States in the production process, resulting in the technology bottleneck of short-term independent R&D and manufacturing of chips, and the international competitiveness of high-end electronic products is weakened. From the legal point of view, There is a lack of effectiveness and relevance in China's existing science and technology legal system for chip research and development and manufacturing. At present, the iteration of science and technology law is at an important stage. If we take the formulation of scientific and effective policies and laws as the guidance to carry out reform, it is an important opportunity to face up to deficiencies, overcome bottlenecks and difficulties. In the context of the iteration of science and technology law, how to base on local characteristics, grasp international trends, focus on key technologies, layout strategic regions and develop strategic emerging industries are the key issues that science and technology law should pay attention to during the 14th Five Year Plan period.

2021 is an important year for the implementation of the civil code and an important window for the reform of scientific and technological laws and regulations. At present, it is urgent to adjust industries that do not adapt well to ensure that important areas related to people's livelihood and national security, such as chips, are scientifically and effectively supervised and guided. On the one hand, from the perspective of modernizing the "internal haircut" law, starting from the specificity of the chip on the basis of clarifying the existing problems, we should eliminate the fictionalization of the legal responsibility of science and technology and improve the obligation to pay, build the supporting special norms as soon as possible, correct the market failure of science and technology innovation, improve the planning of the industrial chain, strengthen the obligation to build the innovation environment, and guarantee the right to development in scientific research activities. At the same time, we should strengthen risk management and planning layout, establish long-term prevention mechanism, and construct exemption mechanism to support independent innovation. On the other hand, with the goal of guidance to science and technology law, promote supervision to change, strengthen the effectiveness and relevance of scientific research guidance, clarify the criteria of financial support, strengthen the obligation of government procurement, at the same time, with administrative power to deploy resources, coordinate forces, play the advantages of post-developed innovation; encourage diversified innovation. Encourage diversified innovation, build a regulatory system with Chinese characteristics, and promote the process of chip localization. The "14th Five-Year Plan" construction, to benefit the people's livelihood.

In addition, at the enterprise level, we should promote the development of the whole industrial chain and cultivate high-quality leading enterprises; we should take the leading enterprises as the main body of innovation, give full play to the later advantages, further digest and absorb the existing technology, enhance the ability of independent innovation and realize disruptive innovation. The study also puts forward suggestions on applying to China's anti-monopoly law enforcement agency for investigation, intellectual property countermeasures and international law intervention. In the future, China will continue to unswervingly build a manufacturing power, a quality power, a network power and a digital China, and improve the quality efficiency and core competitiveness of the economy. The development of chip technology and its deep integration with various industries will become the key link. It is believed that under the guidance of national policies and regulations and with the active cooperation of enterprises and other innovative subjects, the darkest moment of the international environment will eventually pass, and domestic chips will eventually become the mainstream of the world. Enterprises should actively cooperate with the government to form a joint force, overcome difficulties and actively safeguard their rights and we can realize the right relief from the three dimensions of antitrust law, intellectual property law and international law.

Key Words:Science and Technology Law; Chip Localization; Science and Technology Innovation; Intellectual Property; Anti-monopoly

0 引言

截至2020年12月,我国手机网民规模为9.89亿,网民中使用手机上网的比例为99.7%[1],智能手机成为生活和办公必需品。然而,近年来以“华为”为代表的中国企业遭到以美国为首的国家在芯片领域一系列制裁措施的打压,国产芯片因研发起步较晚、制造能力缺失等短板而陷入困境。前世界首富比尔·盖茨在接受美国彭博社采访时表示反对美国对于中国在芯片方面的相关制裁措施,他认为此举将导致美国之前靠售卖高价芯片创收的局面被打破,“迫使”中国自研、自制芯片,这意味着不仅美方既得经济利益丧失,而且有可能使中国实现“自给自足”。

当前,中国在芯片产业相关基础研究领域尤其在制作工艺方面与美国相比仍有代际差距,导致短期内芯片自主研发和制造陷入瓶颈,高端电子产品国际竞争力遭到削弱。从法律角度看,我国既有科技法律体系对于芯片研发制造等方面的引导缺乏有效性和针对性。当前,恰逢科技法处在迭代的重要关隘,如果借机作出改变,以科学有效的政策法律为指导,也未尝不是正视短板、克服瓶颈、攻坚克难的重要契机。“加强事关国家安全的关键核心技术自主研发和保护”是“十四五”时期的重要任务,本文致力于为我国科技法调整建言献策,以期构建科学合理的政策支撑和法律引导,在芯片产业等关键技术领域实现弯道超车,助推“中国芯”成为世界市场的主流。

1 法的现代化进程中我国科技法的迭代

1.1 从“旁观者”到“先行者”:我国科技法律体系的迭代

科技法的诞生与其说是一个部门法的发展历史,倒不如说是见证科技改变世界历程的一部“法学史记”。从第一次工业革命开始,科技法作为一个专门领域实现了从无到有的突破,并且以特有方式影响广泛的领域和其它法律。此后,科技法随着每一次工业革命爆发和科技发展更迭而迭代,呈现不断扩张、升级的趋势,其与三次工业革命发展同轨,大致经历了3个发展阶段:从第一次工业革命时期鼓励科技发明,到第二次工业革命时期在鼓励科技发明的同时注重防治工业灾害,再到第三次工业革命时期科技政策的作用进一步突出[2]。到如今,以人工智能、生物技术、石墨烯、可控核聚变、新能源等为技术突破口的“第四次工业革命”正在悄然发酵,科技法的迭代也势在必行。

回顾我国科技法发展史,虽然只有几十年,但已不仅仅是“从无到有”的突破,而是在中国迅速崛起的同时建立了具有中国特色的科技法律体系。面对新一轮科技革命,为提高科技创新力度和强度,中国将提升科技创新能力定为基本国策,出台系列政策文件或战略纲要。当前中国特色社会主义进入新时代,在科技法伴随技术革命进行新一轮更迭的背景下,我国率先作出调整并在关键技术领域取得话语权显得尤为重要,这也是我国科技法在新时代的重要使命。

1.2 从“外源型”到“内发型”:中国特色科技法律体系

从法理学角度看,在法的现代化进程中,外源型法是发展中国家难以逾越的发展阶段,但是,外源型法的依赖性和固定性等特性,决定了一个国家难以单凭外源型法形成一套成熟完备的法律体系。具体到我国科技法发展过程中,虽然汲取了国外相对成熟的经验做法、填补了规制盲区、初步构建了科学法律体系,但是,科技法在“法制强国”的治理体系中所扮演的角色远不止于此,这正是其内发型法优势的体现。我国当前亟需解决由此导致的“为了有而有”的科技法“虚置化”问题[3]:一方面因与域外行政体制的客观差异,导致国内科技法监管主体权力分配不够明确,没有以专门、集中的法律规定形式对行政主体的权力依据予以明确;另一方面,除却监管主体,科技法相关规范设置的大量激励措施没有明确的主体和责任部门及时落实,导致科研主体无法从中获益而丧失激励效应。

鉴于此,在科技法迭代的背景下,我国当前核心目标是从“内发型”法的理论视角出发,着眼于中国特色,立足行政体制改革,以优势技术产业为抓手,以落实激励政策为核心,构建具有中国特色的科技法律体系;明确规定政府在科研管理活动中的权力归属以及促进基础科学创新的法律义务,综合运用具有中国特色的宏观调控政策和干预手段,发挥集合优势,从内部矫治创新过程市场失灵[4],实现从“外源型”科技法到“内发型”科技法的变革。

1.3 从“监管向”到“引导向”:“十四五”时期科技法的要义

从科技法的行政法属性看,其具有规制行政法与给付行政法之分。从科技自身属性出发,科学技术有其内在逻辑和独立体系,一般认为相关研究活动或运行应用与法治体系的联系并非特别密切。但是,生产力指数式增长的现代化进程使得科学技术潜在风险和不可控性的释放达到前所未知的程度。科技发展除要遵循其本身规律前进外,更要致力于国家政治目标和社会发展目标,这在客观上要求科技活动必须得到有效组织,使得国家能够加强科技事业管理和干预[5]。以国家对科技活动进行监管而形成的社会关系为调整对象的科技法应运而生,并以规制行政法为主要特点。

但是,科技的逐步发展使其关涉的社会关系日益广泛和复杂,单凭法律调整难以穷尽或周延。科技法并非事无巨细地监控科研活动,一方面寻求“价值最大化”的法律调整范围以更好地适应社会发展、服务国际竞争;另一方面,科技法调控不能重监管而轻引导,对于那些通过科技自身规律或研究领域内部难以调整的难题,有必要运用国家强制力和法律指引性加以适当干预。给付行政法的必要性逐渐凸显,在严格法律监督制度以规范科学工作者遵守社会规范从而完善科研活动管理的同时,重视加强法律引导作用,激励具体科学研究领域发展与突破,形成宽严相济的科技管理关系以及监管与引导并行的调整模式。科技法的产生和发展代表法律转型变革方向,“中国科技法学理论研究当前最重要的任务是构建符合中国国情和国际范围内科技法发展规律的科技法学理论体系”[5]。在科技法迭代的背景下,立足本土特点、把握国际动态、着眼关键技术、布局战略领域、发展战略性新兴产业才是“十四五”时期科技法应有之要义。

2 芯片技术的战略意义及科技法规制现存问题

芯片通常指内含集成电路的硅片。在广义上,芯片、集成电路、半导体产业的外延非常接近,区别在于集成电路更着重电路设计和布局布线,芯片更强调电路集成、生产和封装,而半导体更倾向于材料应用。在智能互联时代,芯片作为电子设备的核心运算部件,广泛应用于计算机、手机、家电、汽车、电网、工业控制等各类电子产品及相应系统,是高端制造业的核心基石,芯片产业发展程度制约着许多具有战略意义的高端行业发展,其重要性不言而喻,在国家致力于加强事关国家安全的关键核心技术自主研发和保护的重要时期,芯片产业发展亟需我国科技法律提供针对性的有效规制与引导。

2.1 芯片技术的战略意义及发展现状

2.1.1 鼓励芯片产业发展的必要性

(1)芯片是跨领域、跨行业的战略资源。芯片产业是衡量一个国家综合实力的重要标志之一,被喻为现代国家的“工业粮食”,是制造业核心技术,在“中国制造2025”计划中,芯片产业也是决胜环节。发展国产芯片产业,对改善民计民生、提升工业产能、保障国家信息安全等均有至关重要的战略意义。 随着互联网+时代的深化以及智能终端的不断升级,各行各业对于芯片的需求量日益激增,大数据、人工智能等新兴技术以及由此衍生的物联网、云计算等技术,其最终实现与应用都离不开芯片的加持。芯片作为信息存储和计算的载体,是信息流交互的必经之路,随着时代的发展,对芯片的需求还会进一步增加,且对于其质量和数量的要求也将远超现在。

(2)5G时代芯片的重要性进一步凸显。对于当今人类文明,芯片的重要性不言而喻,其本身是一个蕴藏巨大经济效益的产业,同时,事关国家安全。更重要的是,长期来看,在人类未来化进程中,芯片将扮演更为关键的角色,成为第四次工业革命的关键技术和硬件支持。芯片的下一轮应用场景拓展会将重心转移到智能家居和智能可穿戴产品上,而次级别应用规模的数量和深度也将是空前的。除此之外,随着云计算和云平台模式的普及,人们逐渐意识到硬件虚拟化的趋势已经不可逆转,智能终端轻量化将会是主流,以更小体积实现最大功能将是未来云时代的主旋律。鉴于此,作为电子设备“大脑”一般存在的芯片,因其极小的体积和强大性能,可能是最后被考虑“减负”的实体硬件。所以,芯片极有可能从电子设备关键部件进化为更加全能、独立、全面的存在,其应用的进一步深入将更加凸显其重要性和战略价值。

2.1.2 芯片“受制于人”的技术现状

虽然我国近年来高度重视芯片产业发展和扶持,但是,因其技术积累周期性以及国家间技术壁垒,导致芯片技术尤其在制造方面一直起效不够明显。芯片制造完整过程包括芯片设计、晶片制作、封装制作、测试等几个环节。其中,晶片制作过程尤为特殊且复杂,一方面其具有高精细度、高集成度的特点,另一方面单点技术突破难度大、集成技术及逻辑要求复杂,而且批量生产技术缺失[6]。目前我国虽然攻克了低端芯片,但高端芯片仍然长期依赖进口,这也是华为被国外个别国家抓住痛点进而在芯片进口方面遭到封锁的症结所在,高端芯片制造能力缺失导致美国等国家实施“断供”措施后,华为出现因核心部件不足而影响产能及销量的严重问题。

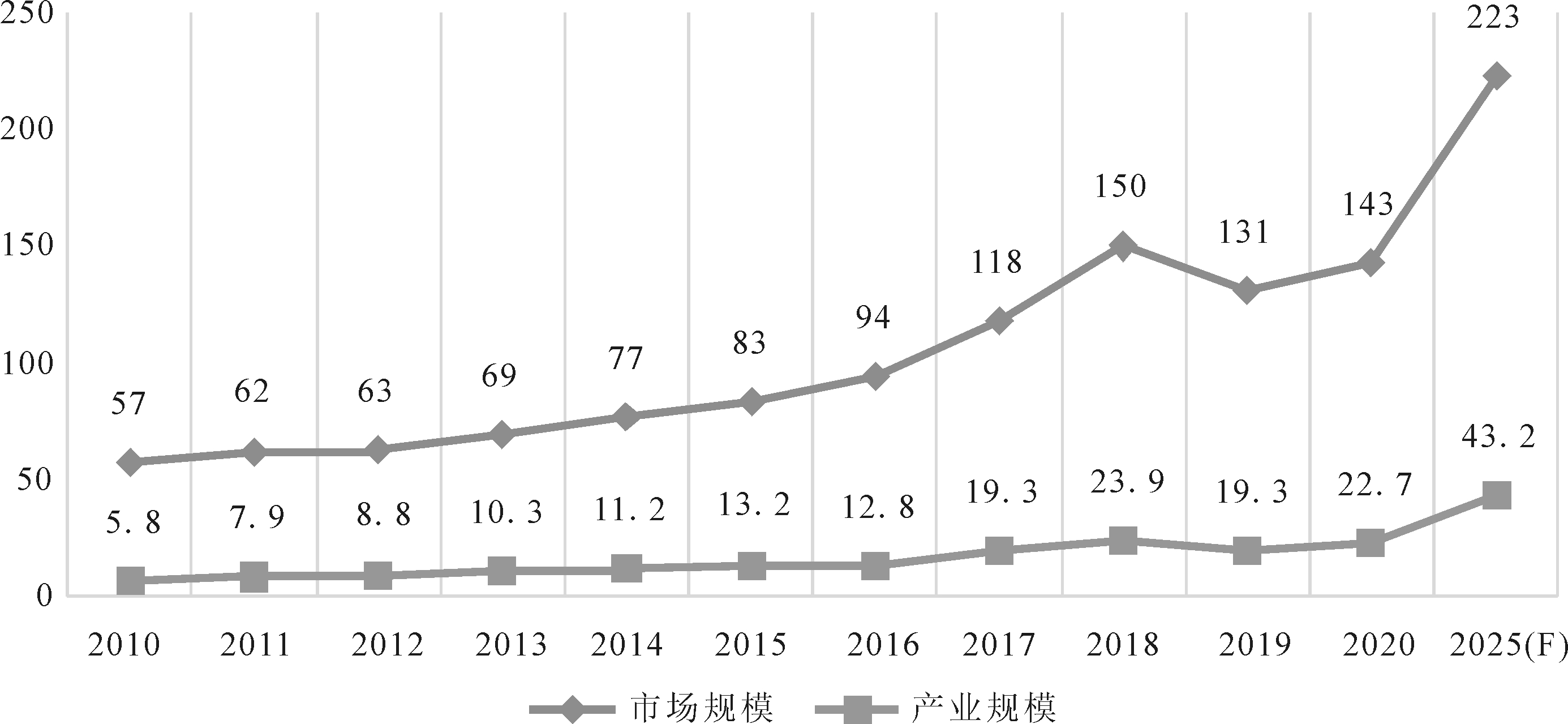

通过IC Insights数据可知(见图1),2020年中国市场规模约1 430亿美元,但是,中国市场只制造了价值227亿美元的集成电路,并且其中由中国本土企业制造的仅有83亿美元,作为全球制造中心的中国,国产芯片自给率仅为5.8%左右,成为全球最大单一芯片市场。如果“十四五”期间没有作出切实可行的调整,则到2025年将持续这一局面。

具体到行业来看,除日常使用的电脑、手机等智能终端外,我国智能电网等设施基础建设对芯片的需求量高达3 000亿元人民币,其中近9成芯片依赖国外进口,这种事关国计民生的领域同样存在极大安全隐患。总的来说,中国虽然在芯片制造方面快速发展,但同时存在工艺落后、产能不足、人才紧缺、市场集中度低等问题,导致高端芯片与核心技术仍然落后于部分发达国家而依赖进口的窘境。

2.2 科技法对于芯片产业规制与引导的现存问题

芯片技术有其特殊意义和战略性地位,但是,我国由于起步较晚以及技术积累和研发周期问题,仍然处于受制于技术成熟国家的窘迫境地。在5G技术方面中国已经向世界作出了表率,但在芯片技术方面中国还需要通过有力的政策支持和法律引导进行适度干预与扶持,克服现有瓶颈,整合各方资源,形成合力,攻坚克难。

(1)科技法律责任虚置化与给付义务基础化。上文提到科技法从规制行政法到给付行政法的转变,究其立法目的,在于通过赋予权利刺激社会主体的心理动机,激发其主观能动性,使之积极参与科技创新活动[7]。然而,以《中华人民共和国科学技术进步法》(以下简称《科学技术进步法》)为代表的科技法规范所设置的大多数职责,并没有与公民权利相对接而转化为行政给付义务,多数情况下,虽然法律明确了国家及政府负有“鼓励”“推动”科技创新与进步的职责,但具体方式、时间、目标却未明确。在芯片领域亦是如此,缺乏帮助法律法规落实的配套政策和规范,使得类似《科学技术进步法》中第22条、第26条这种从宏观角度相对笼统地规定职责归属的条款设置难以得到切实履行,最终导致创新激励目标落空和科技立法虚置化,使得芯片领域的鼓励和引导长期处于明知重要却无从发力的境地。因此,详尽的权利义务规定及具体实践条款或更为专业的配套规定是当前亟需引起重视的发力点。

此外,科技活动中创新环境建设义务以及相应给付义务长期没有得到重视,例如在科研经费、项目资助、共性技术研发、平台建设、孵化器发展等重点环节和领域,应当以政府的公权力姿态进行适当承担进而发挥引导作用。目前我国关于科学研究领域政府给付义务方面的规定仍以基础性给付为主,还没有进一步延伸过渡到更为全面的鼓励性给付;《中华人民共和国宪法》第47条规定“国家对于从事教育、科学、技术、文学、艺术和其他文化事业的公民的有益于人民的创造性工作,给以鼓励和帮助”,其是鼓励性给付的立法基础与来源,所以,应当进一步重视并具体化“有益于人民”和“创造性”等抽象概念的相应范围,切实全面履行给付义务。

(2)科技创新市场调整失灵、资源优势难以发挥。科学技术发展离不开创新,而创新活动具有外部性,同时,芯片这一类基础研究创新一般具有公有领域特性,经历复杂的研发后,创新成果全社会均有可能使用,这种外部性和公有性使得科技创新市场面临很多困境而失灵。一是基础科研的先天性周期与出现纰漏后的不可控等问题,导致基础研究创新领域出现私人主体因成本投入、回报率等考量望而却步的情况;二是科研活动是一种高投入、高风险活动,并且受到基础条件的约束,必须有充足资金、基本设施等条件的支持[8];三是面临成果被盗用的风险,如果科技创新成果达不到授予专利标准,而且不能在市场上维持足够持久的领先时间,那么同行业竞争者的恶意使用、模仿等行为势必严重损害科技创新投资主体的收益;四是面临“次优创新”“颠覆创新”的巨大竞争冲击,随时可能丧失辛苦建立的优势。以上4种困境使得芯片以及类似基础研究科技创新市场失灵,进而导致芯片产业工艺落后、产能不足等问题。

在科技市场调整失灵的同时,还面临高质量资源缺乏合理调度的情况,即没有将核心资源“用在刀刃上”。我国地大物博、资源丰富,满足芯片产业发展的物质基础,且经过改革开放数十年积累已经形成完整的科学体系和工业体系,有配套的管理部门和研究领域的合理规划,在长期战略方面我国人才培养领域比许多发达国家更为细化且专业程度更高。这些都是我国在芯片研发方面的优势所在,但是,目前仍然缺少合理规划与配置,对于基础资源和科研资源的统筹利用缺少明确的短期和长期规划,故难以形成更为强大的攻坚合力。

(3)科创风险管理缺失,创新路径单一。2014年国务院发布《集成电路产业发展推进纲要》以来,芯片行业迎来发展风口,国内不少城市纷纷进军芯片产业。2019年全国新增半导体企业超过一万家,2020年前8个月增加了7 000多家芯片公司。虽然这种现象与城市间新产业竞争有关,但是,由于项目把关不严、重复建设等原因,芯片项目烂尾现象也时有出现。从大环境来看,虽然国内投资集成电路产业的热情不断高涨,但是,一些经验不足、技术基础不牢、专业人才匮乏的企业投身集成电路行业,对集成电路发展规律认识不够,盲目上项目,低水平重复建设风险显现,甚至有个别项目建设停滞、厂房空置,造成资源浪费,不但未达到预期效果,而且造成人力物力损失和浪费。烂尾项目频发、投资失败等情况屡见不鲜,成为芯片产业发展的重要阻碍,究其原因仍是缺乏相关法律对于风险的监控管理以及事先、事后投资防范机制,导致过度自信、盲目投资。

除此之外,导致投资效率低下和投资失败的原因还在于过度依赖既有的成功范式和技术路线而忽略了多元化创新探索。虽然我国在芯片研发上落后发达国家一至两代的差距难以忽略,但是,一味模仿国外模式并不是最适合本土的赶超路径,在认清芯片技术发展规律之后应当适度调整战略进行多方面尝试,克服单一创新路径,同时,最大化提高成功率、降低风险。

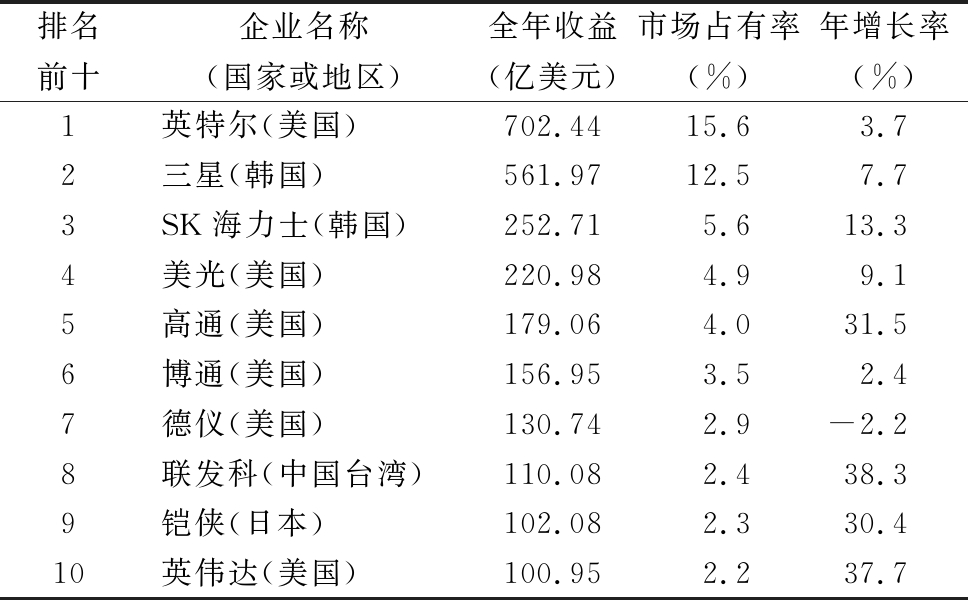

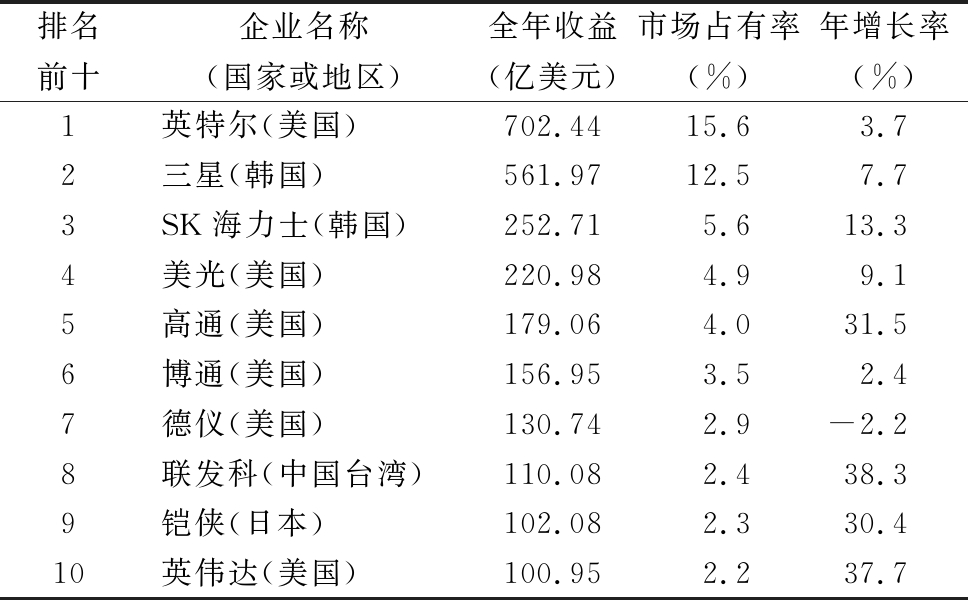

(4)缺乏领军企业,产业链条亟待完善。在芯片领域,目前国内大部分企业产品技术以中低端为主,主要面向本土消费市场,缺乏自主高端产品,且产业规模比较小,产业较为分散,很难进入国外市场。这也是导致芯片产业发展迟缓的重要因素之一,纵观国际,各芯片大国都有代表性的国际龙头企业(见表1),其中,美国的英特尔和韩国的三星独占鳌头,处于近乎垄断的地位,并且韩、美两国除两大巨头外还有其它企业跻身前十,这就是“先富”效应使然,尤其是美国不但拥有市场占有率最高的英特尔,而且同时控制了其它5家前十位的企业,成为芯片市场的绝对主力。我国目前主要依赖这些企业进口因而受制于人。

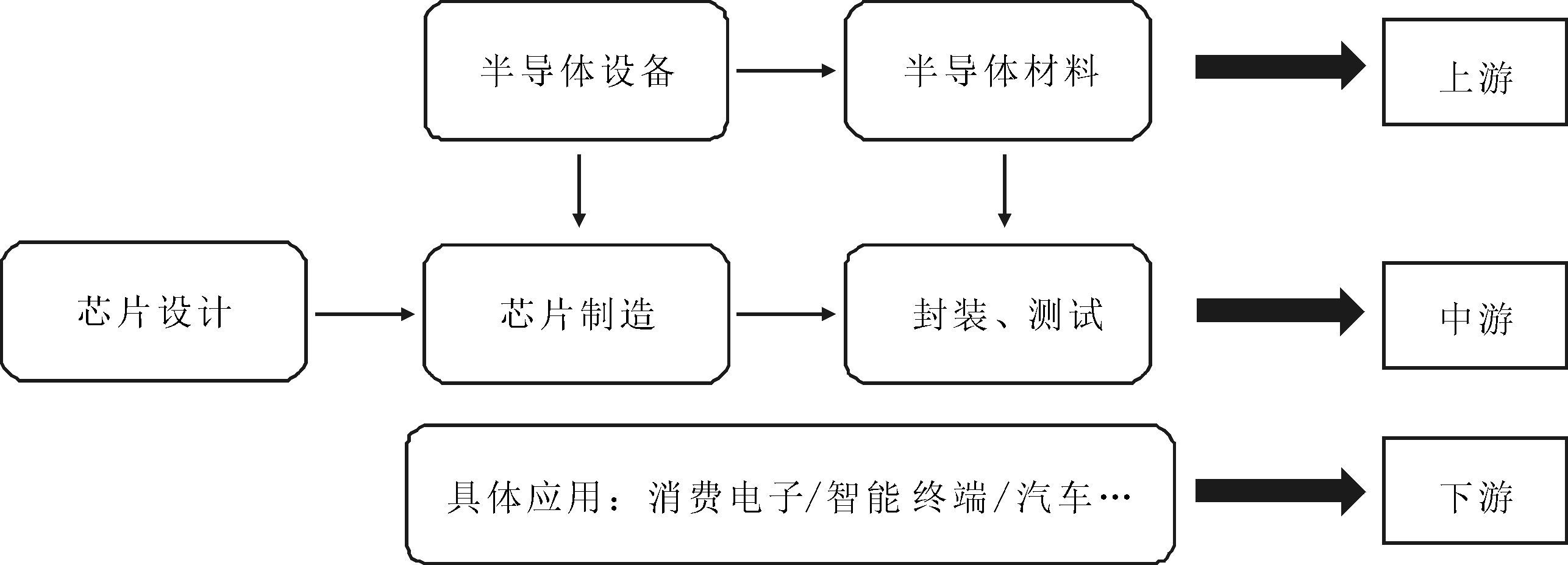

究其原因,一方面我国没有建立和完善上中下游产业链,无法在芯片方面形成内循环。例如,华为的芯片设计能力已经可以与美国的苹果公司比肩,但是,因缺少上游的材料和设备以及中游后半段的制造能力(见图2),只能转投域外公司进行代工生产,而涉外产业链极易被其它国家恶意利用并切断,导致处于不利境地而被“制裁”。另一方面,国内芯片产业市场集中度较低,关键装备和材料的龙头企业缺失,在制造、设计领域缺乏领军企业发挥“先富”效应,导致产业范式不明确、成功经验缺乏、整体市场持续发展缓慢。而且,科技创新市场的调节作用在芯片领域渐趋失灵,多数企业望而却步,整体势头呈现日趋低迷的状态,导致国内企业与发达国家相比仍有较大差距。

表1 2020年全球十大半导体厂商排名

Tab.1 Ranking of the world's Top 10 Semiconductor manufacturers in 2020

排名前十企业名称(国家或地区)全年收益(亿美元)市场占有率(%)年增长率(%)1英特尔(美国)702.4415.63.72三星(韩国)561.9712.57.73SK海力士(韩国)252.715.613.34美光(美国)220.984.99.15高通(美国)179.064.031.56博通(美国)156.953.52.47德仪(美国)130.742.9-2.28联发科(中国台湾)110.082.438.39铠侠(日本)102.082.330.410英伟达(美国)100.952.237.7

综上,因芯片技术特异性以及法律规制与引导问题的长期存在,目前国内芯片产业的实际产能和市场需求之间结构失配,且长期依赖国外代工模式导致制造能力薄弱、核心技术缺失,加之投资混乱、研发投入缺失和专门人才不足等问题,导致我国芯片产业目前总体还处于核心技术受制于人、缺乏上游竞争力的状态。近几年华为、中兴等企业遭到制裁的事件也向公众传达了一个信号:芯片的国产替代是不可绕过的必须解决的难题,尽管存在技术积累和研发周期等方面的问题,但也已经到了必须加强引导、加紧推进的关键时期。芯片产业是一个对技术、资金、人才都高度依赖的行业,面对传统芯片领域被国际巨头垄断的现状,虽然短时间赶超困难重重,但有些新兴芯片领域(如碳基芯片、光子芯片)也是中国赶超的重要突破口。

3 我国芯片产业的科技法规制与引导

习近平在对知识产权保护工作提出的七点要求中指出,“要在严格执行民法典相关规定的同时,加快完善相关法律法规,统筹推进专利法、商标法、著作权法、反垄断法、科学技术进步法等修订工作,增强法律之间的一致性”[9]。2021年是民法典施行的重要元年,对于科技法而言也是一个重要的改革窗口期,当前亟需针对难以调整或调整效率较低的领域进行适应性调整,以保证诸如芯片等涉及民生与国家安全的重要领域得到科学有效的规制和引导。

3.1 革除科技法律责任虚置化,改善给付义务基础化

(1)明确政府给付义务,尽快构建配套专门规范。《促进科技成果转化法》中规定了国家在科研信息供给和政府采购等方面的义务,这些义务有必要延伸到科技研发其它环节,同时,科技法修改还需要扩大政府给付义务范围,项目资助、共性技术研发和转化平台建设、孵化器发展等皆可成为政府给付义务。在芯片研发和制造方面,最重要的是明确政府给付义务的同时注重义务承担的有效性,从芯片相关科研主体出发,将科技法规范中政府给付义务与科研相关权利进行对接,为这些措施的具体落地构建启动机制,保障科技法规范在芯片研发过程中得以切实执行,进而革除科技法的虚置化。

在芯片这一战略性领域应当进一步贯彻科学立法、民主立法 、依法立法的理念,践行重点领域立法的原则,完善立法体制。在明确政府推动芯片研发相关义务的基础上,加强配套制度建设,完善落实程序,构建系统完备、科学规范、运行有效的科技法律体系。在明确基础性给付义务的同时,明确“有益于人民”和“创造性”等鼓励性给付义务的范围,并制定专门配套规范。

(2)加强创新环境建设义务,保障科研活动中的发展权。当今世界各国综合国力竞争更多的是科技实力之间的比拼,芯片产业便是其中一个缩影,科技进步和发展进程中,政府扮演着重要角色,且主要体现为对芯片产业这种重点领域的规划和关键技术的激励。相较于社会中其它活动,科技创新活动对于内因的要求更为明显,即对个人发挥主观能动性的要求更高,而这些能动性在法律上对应的是相关权利内容。以赋权形式激励科技创新、鼓励芯片研发,是政府区别于其它组织或个人的有效手段,通过政府创新环境建设义务的履行满足科研人员对于发展权的追求,进而服务国家建设、促进人类文明整体进步。

我国政府在芯片领域履行创新环境建设义务方面也应以发展权为价值取向和理论基础,制定和完善相关科技法规范,从芯片研发活动全流程中的税收减免、创新激励、金融扶助、园区规划等科研环境建设方面切实履行义务。例如,2018年财务部、国家税务总局和科技部联合将企业研发费用税前扣除比例从50%提升到75%;2019年财政部和国家税务总局对于依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业免征企业所得税。

3.2 纠正科技创新市场失灵,合理调配资源发挥优势

为了解决芯片产业的基础研究创新供给问题,在充分尊重科技自身发展规律的同时,还要着眼于市场机制难以发挥作用的情形,作出有利于科技进步的制度安排,以最大限度释放科技主体自身潜力[10]。政府可以考虑对基础研究创新直接进行投资,同时利用自身优势进行统筹调配。

(1)明确财政支持标准,加强政府采购义务。除上文提到的税收减免等持续性支持政策外,国家还应致力于主动性更强的财政专门投入以及更为具体的采购义务等方面财政扶持。例如,华为此前在驳斥美媒不实报道所渲染的“华为受政府资助”时就表示,华为公司运营资金主要来自于企业自身经营积累及外部融资,而不是政府补贴,过去10年企业自身经营积累占比接近90%。这从侧面说明政府对于芯片这类事关国计民生的研发、生产企业的财政支持力度不够。相比之下,早在1986年韩国政府就开始执行《超大规模集成电路技术共同开发计划》,要求以政府为主、民间为辅,投资开发DRAM芯片核心基础技术。随后3年内,这一研发项目共投入1.1亿美元,而政府承担了其中57%的研发经费。

针对芯片相关基础研究创新因资本不足、成本回报率低而导致科技创新市场失灵的前两个阶段,一方面,我国应进一步重视科技财政投入,或专门制定科技投入法律法规。明确规定政府科技投入范围,硬性规定政府基础研究投入资金占国民生产总值比例,建立科技经费使用的绩效评价体系和监督管理机制,从立法角度给予政府科技投入明确的依据和标准,增强科研投入有效性和持续性,提高科研投入转化率,为我国核心领域科技创新奠定资本基础。另一方面,还应当进一步明确和加强政府采购义务,从需求角度拉动科技创新,明确将先进技术和核心技术纳入政府采购范围,同时,针对自主创新产品不同阶段,采取不同支持方式,例如,在芯片研发初期实行政府首购制度,当企业和市场成熟起来以后,可以逐渐减少扶持,引入竞争机制。

(2)以行政权力调配资源、统筹力量,发挥后发型创新优势。在芯片领域,当前应当进一步重视我国后发型创新优势,根据现有基础资源和科研实力,构建具有中国特色的调控体系,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,强化国家战略科技力量,提升企业技术创新能力,激发人才创新活力,完善科技创新体制机制[11]。具体来讲,在符合国际规则及法律规定的前提下,可以在芯片制造等领域开展特定逆向工程;在发挥后发型优势方面,要以政府为支撑构建试错机制,以政府为纽带协调各方科研力量,以政府为保障鼓励各类科研主体以“大胆试大胆闯”为创新原则;以宏观调控手段统筹国家资源,集中本土科研力量,推进芯片这一战略领域及核心技术的攻坚克难。

3.3 增强科技法引导的有效性和针对性,鼓励多元化创新路径

针对芯片产业风险管理缺失、投资效率低而导致的“芯片项目烂尾”现象,2020年10月20日,国家发改委表示,对造成重大损失或引发重大风险的予以通报问责。对于当前芯片行业出现的浮躁迹象,国家发改委要求各地加强规划布局、完善政策体系、建立防范机制、压实各方责任[12]。

(1)加强风险管理和规划布局,建立长效防范机制。国家的科技发展规划、战略部署及方针政策,均会受到社会制度发展的总体规划、资源状况、经济实力发展水平和现实社会需求等多方面因素制约,科技法作为连接科技与社会、科技与经济的桥梁,应当从具体发展原则的规定以及对科技方针、政策、体制的确认等方面作出回应[13]。

针对当前芯片行业激励引导政策体系缺乏有效性和针对性导致的资源浪费、研发效率低等问题,应进一步加强对集成电路重大项目建设的服务和指导,具体来讲,在研发主体和研发区域方面进行集中和聚集,提高产业集中度,在集中力量攻克芯片技术难关方面进行提前布局。同时,规范集成电路产业发展秩序,引导行业加强自律,避免恶性竞争造成资源浪费。同时,应着眼于过程监督,建立长效工作机制,强化风险提示,加强与银行机构、投资基金等方面的沟通协调,建立防范机制,降低集成电路重大项目投资风险。在企业和金融机构自主决策、自担责任的基础上,进一步压实政府各部门责任,引导地方加强对重大项目建设的风险认识,坚持事前论证与事后评估相结合,贯彻“谁支持、谁负责”原则,严格落实相关通报问责规定。

(2)构建免责机制,支持自主创新,鼓励颠覆性创新。在建立防范机制防止低能、无效投入的同时,还应吸取教训,“两条腿走路”,着眼不同方向的核心领域攻坚可能性,鼓励颠覆性创新。当前我国经过半个多世纪的努力已经基本完成基础技术积累,下一步应强化目标导向和战略性、前瞻性基础研究,重视产业发展和生产实践中的共性基础问题,为国家重大技术创新提供支撑。对此,科技部、财政部、教育部等六部委于2020年5月共同制定并印发了《新形势下加强基础研究若干重点举措》(以下简称《重点举措》),重点举措包括优化基础研究总体布局、激发创新主体活力、营造有利于基础研究发展的创新环境等。值得注意的是,此次出台的措施明确提出,对自由探索和颠覆性创新活动建立“免责机制”,即鼓励“大胆试大胆闯”的同时要宽容失败。支持自由探索,重视后发型创新的同时突出原始创新、自主创新,鼓励提出新思想、新理论、新方法,并对原创性项目开通绿色评审通道。例如,在芯片领域我国目前处于世界前列水平的“碳基芯片”便是突破传统半导体材料以及光刻机限制的全新自主创新成果。

值得一提的是,华为作为优秀的中国企业代表一直致力于关键技术自主创新,2019年华为研发投入1 317亿元[14],其在特定领域、特定技术的颠覆性创新方面可谓是行业标杆,例如屏幕驱动芯片、“云手机”等绕开传统芯片相关研发。在国内已经具有相对完整技术体系的背景下,鼓励自主创新的举措无疑是对华为这类企业进行颠覆性创新的有力支持。同时,在部分国家利用知识产权法律对我国进行技术封锁的时代背景下,鼓励颠覆性创新对于突破国外技术垄断具有重要意义。

3.4 推进全链条产业发展,扶植优质领军企业

产业链条断裂是当前我国芯片产业内循环的主要阻碍,其中最具代表性的就是芯片制造能力落后。当务之急是立足国情、抓准主要矛盾、攻坚克难,在政策法律层面以《国家集成电路产业发展推进纲要》为基础,尽快制定适合现有研究基础、基础资源、技术条件以及国际背景的芯片发展战略。从韩国赶超美国的战略和路径可以看出,自主创新贯穿于韩国半导体产业发展全过程,韩国芯片产业以掌握自主知识产权技术为根本目标和定位,从引进技术和硬件的生产、加工及服务开始,对引进技术进行消化吸收,到研发一些技术等级简单的芯片,逐步提升自主创新能力,最终掌握高端核心技术,形成完善的国内产业链。同时,韩国还大力鼓励产业竞争和宣扬企业家精神,让企业成为创新主体。在此背景下,三星等领军企业带动整体产业取得良好表现。

华为、中芯国际等企业在我国芯片国产化进程中所承担的使命不言而喻,同时,政府层面也应重视对这类企业的扶植,效仿“韩国-三星”模式,以美国英特尔、高通等企业为目标,以领军企业为创新主体,发挥后发优势,进一步消化吸收既有技术,提升自主创新能力,实现颠覆型创新。

4 华为在企业层面该如何“破局”

在科技法以外的法律方面,华为等企业面对类似“芯片制裁”事件时应如何破局,本文提出如下建议。

(1)在反垄断法方面。早在2018年,中国反垄断机构就对韩国的三星电子、SK海力士以及美国美光3家芯片企业以涉嫌操控价格展开过反垄断调查,但此次不同的是美国对“实体清单”包括华为在内的企业采取的措施并非单纯的涨价而是“断供”。在反垄断法中此类行为可以被认定为具有竞争关系的经营者达成并实施垄断协议,还涉嫌具有市场支配地位的经营者没有正当理由而拒绝与交易相对人进行交易的滥用市场支配地位的行为。同时,对于非本土企业的恶意打压与限制还违反了反垄断法中禁止滥用行政权力排除、限制竞争的规定,因此,华为等企业可以据此申请我国反垄断执法机构进行调查。以国内法标准来看,美国的做法可谓“千疮百孔”,并且我国反垄断法规定,“中华人民共和国境外的垄断行为,对境内市场竞争产生排除、限制影响的适用本法”[15],因而具有管辖权。同时,还应站在国际法及相关条约、规则的角度,理性面对美国对自身行为所进行的一系列“粉饰”,例如知识产权方面。

(2)在知识产权法方面。2019年5月16日,美国首次将华为及其68家关联企业列入美国商务部出口管制“实体清单”。这个清单上的企业,如果没有特殊许可,就无法获得美国企业生产的芯片等零部件。2020年9月美国针对华为制定的更为严格的出口管制措施正式生效,只要含有美国技术的产品都不能对华为出口,华为的芯片供应链被彻底切断[16]。以华为为代表的国产龙头企业,虽然不能完全跳出这一预设的规则,但是,可以辩证地对待,毕竟知识产权的国际规则并非美国一家之言,只要国内技术实力过硬、知识产权布局有效,就可以实现“反制”效果。例如,2020年上半年华为向美国第一大电信运营商威瑞森发起10亿美元知识产权索赔,同时,对20多家使用华为专利的美国企业提出赔偿要求。针对知识产权索赔,“师夷长技以制夷”的做法不但实现了对美国断供芯片的反击,而且让世界看到了美国的双重标准,是对美国知识产权体系的有效打击。除事后策略外,企业更应重视事前专利布局,尤其对于创新型企业而言,以专利布局把控研究方向、规避侵权风险、形成核心技术产业链。同时,预估授权前景、提升市场预见性、实现长期规划,这是企业知识产权战略中提升自身竞争力至关重要的一环。

(3)在国际法层面。华为在国际贸易活动中应进一步重视对WTO及TRIPS相关规则的研判,针对美国以自身技术无度限制关联企业与华为等实体清单内商业主体进行相应活动的情况,应进一步提高以国际贸易法为基础的事前预判、预警能力,并严格落实事中过程监管及配套合法合规(尤其是国际规则)审查[17]。同时,在事后救济方面适时主动申请国家向WTO提出相应申诉,秉承我国国家外交政策所言的“不惹事也不怕事”的处事风格,积极参与、维护相关国际贸易规则并加以灵活运用。

5 结语

芯片产业包含越来越多的相关领域如机械、化工、软件、材料等,是集成很多子系统的大系统,也是我国亟需重视的战略资源。在芯片受制于人的技术背景下,科技自立自强成为国家发展的战略背景,践行创新驱动发展战略、完善国家创新体系成为时代的使命。一是尽快明确政府给付义务,构建专门配套规范,完善鼓励性政府给付义务的设置,同时,加强创新环境建设义务,保障科研活动中的发展权,革除科技法律责任虚置化。二是明确财政支持标准,加强政府采购义务,以行政权力调配资源统筹力量,纠正科技创新市场失灵,充分发挥后发创新优势。三是加强风险管理和规划布局,建立长效防范机制,构建免责机制以支持自主创新,鼓励颠覆性创新,增强科技法引导的有效性和针对性,形成多元化创新新格局。四是着眼于推进全链条产业发展,重视“先富”效应,扶植华为、中芯国际等优质领军企业。五是企业要与政府积极配合、形成合力、攻坚克难,积极维权、敢于发声,从反垄断法、知识产权法、国际法3个维度组合发力,实现权利救济。

当前世界正在经历百年未有之大变局,未来我国将进一步坚定不移地建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,以提高经济质量效益和核心竞争力[18],芯片技术发展及其与各产业深度融合将成为关键一环。正如华为海报中所述“英雄自古多磨难”,相信在国家的政策法规引导以及企业等创新主体的积极配合下,因国际环境所致的至暗时刻终将过去,国产芯片终将跻身世界主流!

参考文献:

[1] 中国互联网信息中心. 第47次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].(2021-02-03)[2021-03-05]. http://www.cac.gov.cn/2021-02/03/c_1613923423079314.htm.

[2] 龙卫球.科技法迭代视角下的人工智能立法[J].法商研究,2020,37(1):57-72.

[3] 周海源.从政府职责到科研权利:科技法虚置化的成因与出路[J].华中科技大学学报(社会科学版),2016,30(6):68-75.

[4] 阳东辉.论科技法的理论体系构架——以克服科技创新市场失灵为目标和纽带[J].经济法研究,2018,21(2):337-356.

[5] 谭启平,朱涛.科技法的调整对象重述[J].科技与法律,2011,23(2):11-18.

[6] 吴濛涛, 武文一, 郑佳依,等. 中国芯片的困境与发展之路的探讨[J]. 现代工业经济和信息化, 2018,8(18):7-8,18.

[7] 付子堂, 孟甜甜. 激励型法的学理探析——以美国《拜杜法案》为切入点[J]. 河南财经政法大学学报, 2014, 29(3):60-66.

[8] 张宇润, 王学忠. 科技法的定位和价值目标[J]. 南京大学法律评论, 2006, 13(2):200-213.

[9] 央广网. 习近平对知识产权保护工作提出重要要求[EB/OL].(2020-12-07)[2020-12-22]. http://news.cnr.cn/native/gd/20201207/t20201207_525354112.shtml.

[10] 冯文生, 冯兆蕙, 王荣菊. 科技法的微观运行机制管窥[J]. 河北法学, 1999, 17(1):42-46.

[11] 陈劲, 尹西明, 阳镇. 新时代科技创新强国建设的战略思考[J]. 科学与管理, 2020, 40(6):56-65.

[12] 每日经济新闻. 个别地方盲目上芯片项目致烂尾,国家发改委回应:造成重大损失将通报问责[EB/OL].(2020-10-20)[2020-12-11]. http://www.nbd.com.cn/articles/2020-10-20/1527080.html.

[13] 鲁瑛.论科技法的制度刚性[J].科技进步与对策,2005,22(10):91-92.

[14] 新京报.华为2019年研发投入1317亿元[EB/OL].(2020-03-31)[2020-12-23]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1662667949152915290&wfr=spider&for=pc.

[15] 王晓晔. 中华人民共和国反垄断法详解[M].北京:知识产权出版社, 2008.

[16] 共青团中央.纠结的制裁:为什么美国断供芯片“断而不绝”[EB/OL].(2020-10-14)[2020-12-23]. https://www.sohu.com/a/422605920_166723.

[17] CARDOZA G , FORNES G , LI P , et al. China goes global: public policies' influence on small- and medium-sized enterprises' international expansion[J]. Asia Pacific Business Review, 2015, 21(2):16.

[18] 新华社. 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议[EB/OL].(2020-11-03)[2020-11-22]. http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm.

(责任编辑:万贤贤)