(1.南京大学 商学院,江苏 南京 210093;2.南京财经大学 MBA教育中心, 江苏 南京 210023;3.安徽理工大学 经济与管理学院,安徽 淮南 232001)

0 引言

大学生创业是以在校大学生和毕业大学生这一特殊群体为主体的创业过程。为了全面实现“十四五”规划和2035年远景目标,国家提出了强化就业优先政策,完善促进创业带动就业、多渠道灵活就业的保障制度,同时,“畅通国内大循环,促进国内国际双循环”的大背景也为大学生创业带来了新机遇。一方面,创业是一项高风险活动,环境不确定性、资源稀缺性、信息真实性等现实因素使得高校大学生创业往往比较困难[1];另一方面,大学生创业具有明确的目标、灵活的组织结构以及高效的成员协作方式,容易构建风险共担、资源互补、信息共享的团队模式[2]。

团队凝聚力不仅是大学生创业团队存在的基础,也是其实现团队目标、提升团队功能的保证。良好的团队凝聚力有利于培养创业团队成员的创新思维,激发其潜能,促进团队高绩效产出。创业团队凝聚力不足是大学生创业失败的一个重要原因[3],创业团队遇到困难时,成员往往对团队目标缺乏共同认识而导致团队解散;创业团队获得成功时,成员又会因利益分配不均而难以继续合作,“不能同甘也不能共苦”使得大部分大学生创业团队在其合作前期就发生决裂甚至解散。为此,本文以大学生创业团队为研究对象,从影响团队凝聚力的因素切入,运用扎根理论方法进行深入挖掘。

1 文献评述

1.1 团队凝聚力内涵

团队凝聚力(Team Cohesion)源于群体动力学,Lewin于20世纪30年代首次提出并运用到体育团体动力研究中。总体来说,团队凝聚力主要分为力量观、吸引力观和目标观3种类型。其中,力量观学者强调团队凝聚力是促使团队成员留在团队中的所有力量。Lewin[4]认为,团队凝聚力包括积极的吸引力和消极的排斥力;Gross等[5]指出,团队凝聚力表现为团队成员对破坏力量的抵抗力。力量观可以很好地概括团队凝聚力,但是,存在概念太笼统而不易测量的缺点。吸引力观的学者则认为,团队凝聚力是团队对成员的吸引力或者成员之间的相互吸引力。Back[6]认为,团队凝聚力是一种能使团队成员自愿留在团队中的吸引力;Lott等[7]指出,团队凝聚力是团队成员之间产生积极态度的数量和强度。相较于力量观,吸引力观虽然解决了团队凝聚力的测量问题,但同时也将其狭隘地限定在吸引力的范围内。目标观将团队凝聚力视为团队成员彼此之间紧密合作并共同完成团队目标的动态过程。Carron[8]将其定义为团队成员为了完成团队任务而紧密结合起来的一种动态过程;Siebold[9]指出,团队凝聚力是促使团队有效运行从而实现团队目标的程度。目标观指出,团队凝聚力是一种动态变化过程,并且突出了其存在的理由和意义。因此,本研究认为目标观更符合团队凝聚力的理论界定。

1.2 团队凝聚力结构维度

许多学者都将团队凝聚力界定为一个整体的单维结构概念,如Festinger[10]认为团队凝聚力是影响团队成员留在团队内意愿的所有力量总和。随着对团队凝聚力研究的深入,Mikalachki[11]首次将团队凝聚力界定为多维结构概念,包含社会导向和任务导向两个维度,其中,社会凝聚力是团队成员间沟通机制、分享意愿和合作方式等方面的便捷性,任务凝聚力是团队任务安排方面的合理性。有研究进一步将团队自豪感纳入到多维结构中,如Beal等[12]认为团队自豪感是团队成员作为团队成员而感受到的重要性,体现了其对团队目标、历史和价值观的认可程度;Severt等[13]进一步指出,团队凝聚力主要有情感和工具两种维度,与任务、社会、人际和归属4个方面相关。本研究整合以往相关研究,趋于认同团队凝聚力是一项团队多维度结构的状态指标,既是团队绩效的可靠预测指标,也是团队成员相互合作、人际和谐等方面心理和行为状态的集中体现[14]。基于此,本研究将大学生创业团队凝聚力定义为大学生创业团队成员愿意留在团队中成为团队一员并且抗拒离开团队的动力,或者创业团队对成员的吸引力、牵引力以及留住成员的能力。

1.3 团队凝聚力影响因素

团队凝聚力的影响因素主要包含团队、团队成员和团队领导3个方面。团队因素主要分为团队管理、团队过程和团队氛围3类,在团队管理方面,团队规模越大,团队凝聚力越弱[15];团队多样性越丰富,团队凝聚力越弱[16]。在团队过程方面,情绪冲突会抑制团队成员之间的沟通有效性,团队凝聚力也会随之降低;任务冲突促使团队成员之间形成信息共享,团队凝聚力也会随之提高[17];团队信任会使团队成员之间的主动性增强,团队凝聚力也会得到有效提升[18]。在团队氛围方面,公平氛围能提升团队凝聚力(杨勇,2013),团队差序氛围会减弱团队凝聚力[19],自我导向型激励氛围会削弱团队凝聚力,任务导向型激励氛围则会增强团队凝聚力[20]。

团队成员的个体特质、经验能力和动机都会对团队凝聚力产生影响。在个体特质方面,研究发现女性团队的凝聚力往往高于男性团队[21]。团队成员大五人格特质中的责任性、宜人性与任务凝聚力呈正相关关系,外向性、情绪稳定性则与社交凝聚力呈正相关关系[22]。团队成员的利他主义也与团队凝聚力正相关[23]。在经验能力方面,团队成员过往的沟通能力与团队凝聚力正相关。在动机方面,团队成员对团队的归属感和认同感都与团队凝聚力呈正相关关系[24]。

团队领导的领导风格和领导行为都会对团队凝聚力产生影响。在领导风格方面,专制型领导、民主型领导和放任型领导能提升团队凝聚力[25]。支持型领导与团队凝聚力正相关,而指导型领导与团队凝聚力呈负相关关系[26]。在领导行为方面,变革型领导行为[27]和民主型领导行为都有利于提升团队凝聚力[28]。

1.4 现有研究评述

通过文献梳理发现:第一,现有有关团队凝聚力影响因素的研究尚处于零散状态,且有部分结论并不统一,亟需构建一个完整、系统的理论框架探讨团队凝聚力的影响机制;第二,团队凝聚力是一个动态发展过程,但是,现有研究大多将其视为一种静止状态,因此,需要基于团队不同时期(创建期、震荡期、规范期、执行期、终止期)探讨团队凝聚力的动态影响机制;第三,以往有关团队凝聚力的研究对象多数是体育团队、军事团队、工作团队等,本研究将大学生创业团队作为研究对象,可以进一步丰富团队凝聚力的研究情境。

2 研究方法与设计

2.1 研究方法

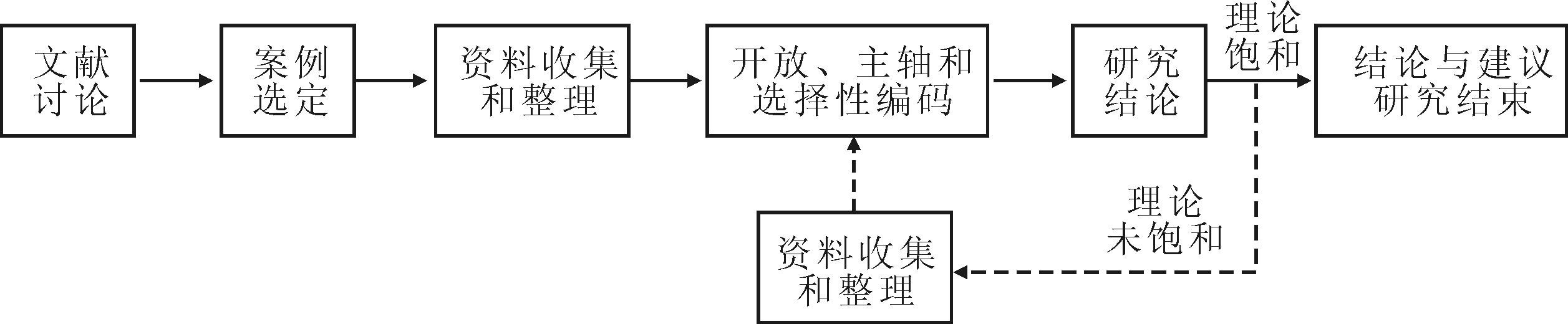

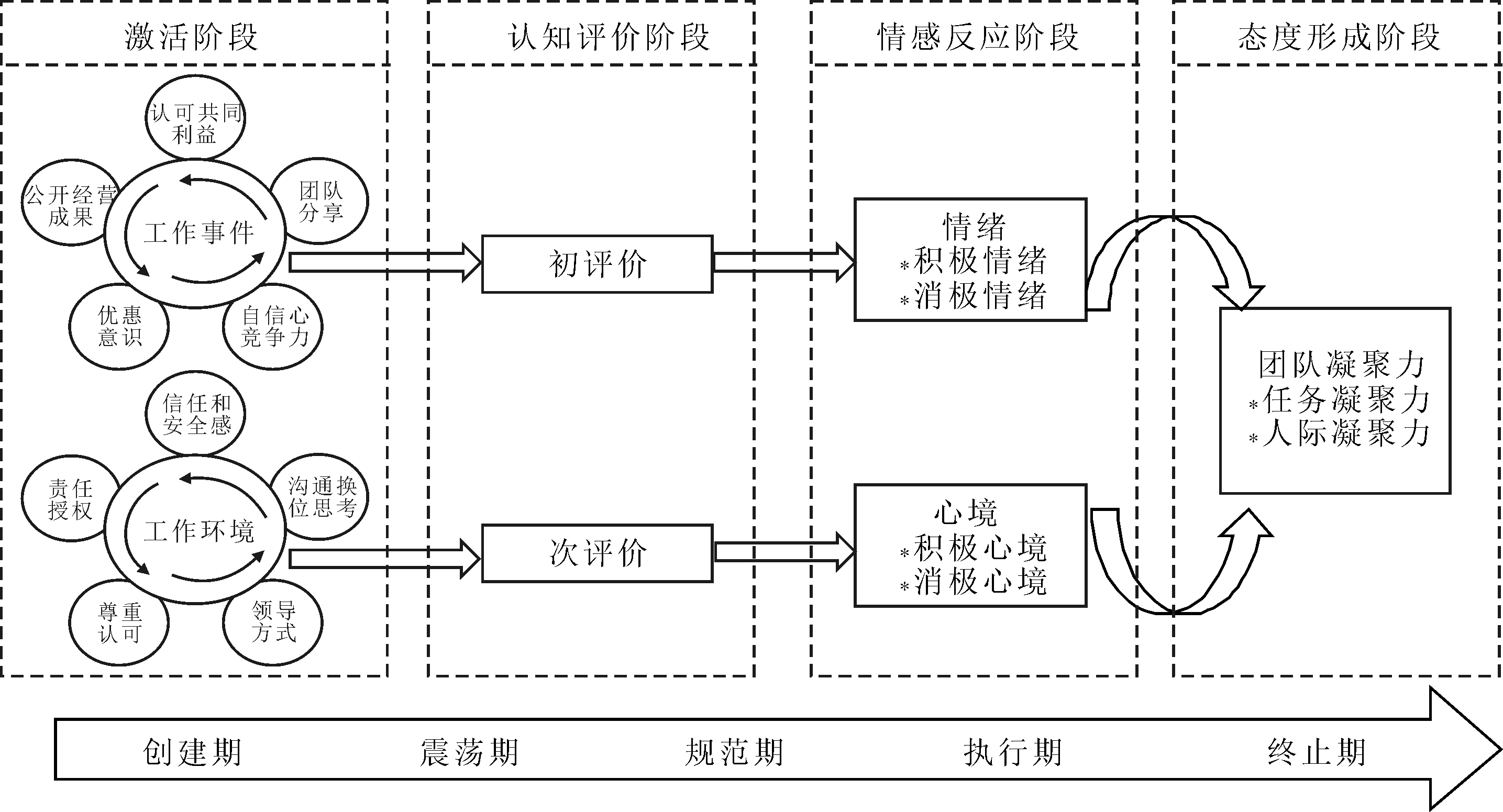

本研究运用扎根理论对大学生创业团队凝聚力的影响机制进行探索性分析。扎根理论是一种基于原始数据资料的质性分析方法,Strauss等[29]将其定义为运用归纳的方法对现象进行整理、分析,得出结果后经由系统化的资料收集而挖掘、发展已被验证的理论。在此过程中,资料的收集、整理和分析是同时进行、一并发生的。本研究中多次深度访谈生成的大量文本性原始数据资料符合扎根理论自下而上层层推理的要求,因此,适合借助扎根理论对受访者进行比较和辨析[30]。在理论抽样的基础上,对质性资料进行开放式编码、主轴编码和选择性编码,构建解释大学生创业团队凝聚力影响因素的核心模型,继而通过资料与资料、理论与理论之间的持续比较和分析,发展出新的实质理论(见图1)。

2.2 数据采集

本研究采用深度访谈进行原始数据采集,研究小组运用半结构化访谈,持续时间为2020年9-12月,除预先设计好的访谈提纲外,还在访谈过程中追问一些关键性的问题。

研究小组分别对每个访谈对象进行多次访谈:第一次是开放式访谈,希望建立互相信任的轻松氛围,访谈者着重了解大学生创业团队组建过程、持续时间、合作动力等内容,以创业团队成员自己讲故事的形式进行,其中,特别关注团队成员的个人成长经历、家庭和朋友的影响等方面。第二次是半开放访谈,主要询问创业团队成员在不同时期内团队凝聚力的状况,有哪些因素会对高团队凝聚力产生影响,又有哪些因素会造成低团队凝聚力。访谈提纲主要包括以下问题:您对创业团队凝聚力的理解是什么?在不同的创业阶段,您认为团队凝聚力会发生变化吗?如何发生变化?在创业团队中,您认为哪些因素会影响团队凝聚力?各因素的重要性如何排序?第三次访谈也是半开放的,主要引导创业团队成员对团队凝聚力的理解、变化、形成过程进行反思,进一步探索访谈者在认知和情感层面的反应,试图在其思想、动机、情绪和行为之间建立联系。主要包括以下问题:在您认为创业团队凝聚力低的状况下,您产生过退出的想法吗?其后是选择退出创业团队还是继续留在创业团队呢?您对退出和留下的想法作出过反思吗?如果有的话,这种反思会对您以后选择创业团队产生影响吗?

2.3 理论抽样

本研究遵循扎根理论的理论抽样原则,选取案例时,除满足大学生创业团队的性质外,还依据以下几个方面选择样本使其更具代表性:创业团队凝聚力显性影响团队发展;选取不同行业的大学生创业团队,进一步丰富数据资料来源;选择不同年限的创业团队,有利于考察不同阶段的创业团队凝聚力状况。Glaser[31]指出,应按照理论饱和原则确定样本数,抽取样本直至新抽取的样本不再体现新的重要信息为止。

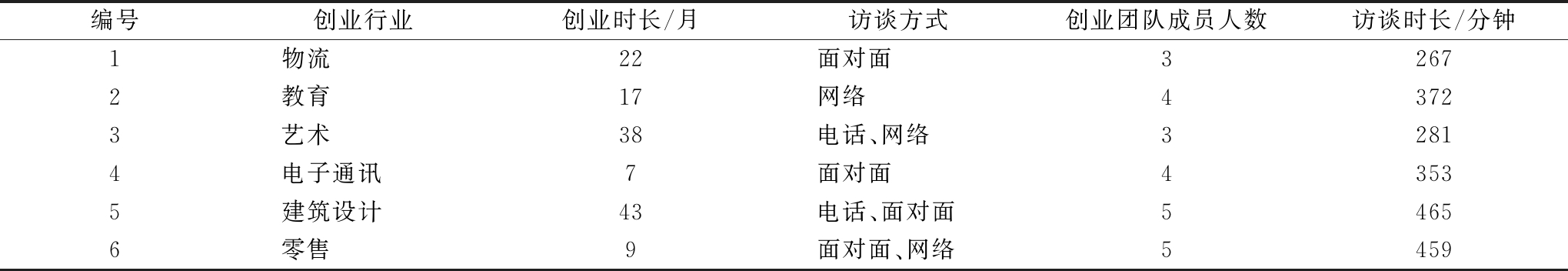

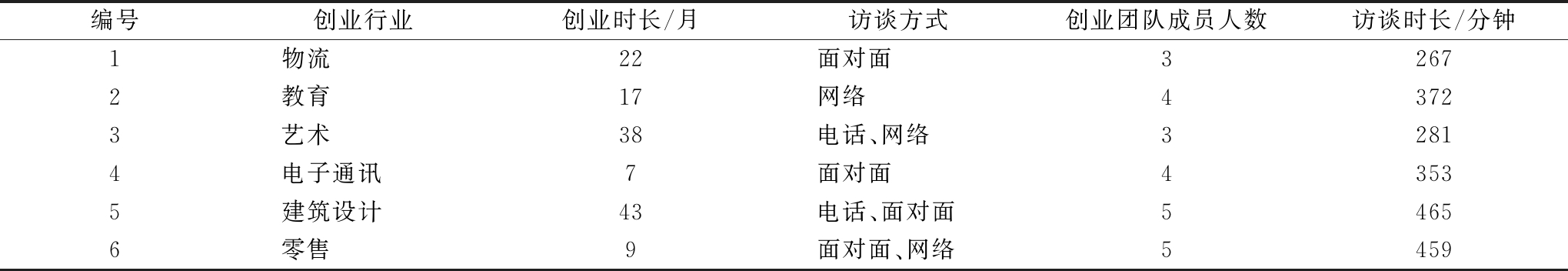

根据8所高等院校学生招生与就业中心、创新创业学院提供的大学生创业团队名单,最终选取6组创业团队24个团队成员,创业内容涉及物流、教育、艺术、电子通讯、建筑设计、零售等领域(具体成员信息如表1所示)。样本随机平均分成2组,一组作为模型建构使用,另一组作为模型检验使用。

表1 访谈团队基本信息

Tab. 1 Basic information of interviewee teams

编号创业行业创业时长/月访谈方式创业团队成员人数访谈时长/分钟1物流22面对面32672教育17网络43723艺术38电话、网络32814电子通讯7面对面43535建筑设计43电话、面对面54656零售9面对面、网络5459

3 研究数据分析

在征得受访者同意后,研究组对访谈内容进行了录音。初步整理录音内容后,遵循客观真实原则,剔除文本中与研究无关的内容,然后对剩余部分进行逐字逐句分解。运用扎根理论提取屡次出现的突出现象,并对其进行意义解释,主要包括开放式编码、主轴编码、选择性编码和理论饱和度检验4个步骤[32]。

3.1 开放式编码

开放式编码是对原始访谈资料中的句子或片段逐字、逐句、逐段地编码,形成初始概念,再以新方式重新组合的过程[33]。为了保证开放式编码的信度,编码时尽量使用被访者的原始语句作为初始概念。由两位编码员分别登录,登录结束后共同对结果进行核对,对于不一致的情况,两位编码员再根据访谈材料、文献资料共同讨论修改(许庆瑞,2013)。由于初始概念的数量较多、层次较低、存在一定程度的交叉,所以,去除出现频次低于两次的概念,并通过进一步的提炼、聚拢实现概念范畴化,得到初始概念和范畴,如表2所示。

表2 开放式编码范畴化

Tab. 2 Categorization of open coding

编号范畴原始资料语句(初始概念)1认可共同利益A03我们几个创始人对自己的薪酬从来都不计较,首先想到的是团队成员的利益(团队成员利益)A07团队在整个创业过程中,希望在获得个人利益的同时实现社会利益(社会利益)2公开经营成果A01创业团队从建立之初,就定期向全体团队成员甚至家属公开每月的经营成果3团队分享A05创立之初我们首先回答每个成员最关心的问题:公司最好的结果是什么,最坏的结果是什么?(分享信息)A06作为团队管理者不需要每时每刻坚强,适时表现出软弱,动员每个成员去战斗(分享情感)A07我们希望把成员变成事业合伙人,分享利润成果给他们(分享利润成果)4忧患意识A08创业如果守着自身常规业务寻求突破,没有花费精力和资源对未来作布局,实际上就是封闭式创新,我们需要关注未来市场(关注未来市场)A10从创业心态变成打工心态,他就缺乏了忧患意识,因为他觉得我是在为老板打工,无论工作成什么样子,我这个月底都会拿到工资(保持创业心态)5自信心和竞争力A12创立之初,我们就带领小伙伴们打了个“开门红”,激发斗志(成员自信心)A13作为领导者,首要思考的问题是如何带领团队发展壮大,给团队成员希望,没有发展希望的给予,就不要奢望团队有凝聚力(团队竞争力)6信任和安全感A09团队需要对弱者投入足够的耐心,让团队成员觉得团队值得追随,从而获得足够的信任(信任)A11当遇到比较棘手的事情或者出现不太好的结果时,我们每个人都不互相推诿(安全感)7责任和授权A04在工作中,团队管理者要有意识地引导成员挑起团队中的工作重担,这样的话可以在实践中培养成员的担当意识(责任)A09管理者要懂得适时适量地授权成员做事,成员也一定会珍惜一个不断为自己提供挑战机会、帮助自己成长的团队(授权)8沟通和换位思考A01团队领导目前也在寻找解决方案,希望你能理解并集中智慧提出更多意见(如实沟通)A03团队间及时沟通和交流,及时了解成员的动态和对工作的想法,听取成员对制定的措施和办法的意见(即时沟通)A09最好的办法是让成员在接受任务前让他一个接一个地提出问题,直至计划完全被他所理解、接受(充分沟通)A10团队领导要站在成员的角度思考,他们会选择加入怎样的团队,什么样的领导他们愿意追随?(换位思考)9尊重和认可A08工作中透露出团队对他的尊重,遇事多与他沟通商量,重要会议让他出席(尊重)A11团队领导讲清楚自己的思考过程和思考方法,这样成员就可以使用同样的分析工具和思考方式来分析具体问题,逐渐形成共识(认可)10领导方式A02危机来临时团队领导要花更多时间安抚团队,帮助他们说出自己的情感(重建心态)A06激活每一个团队成员的活力,把他们放在正确的位置上,让他们做正确的事情,往往事半功倍(激活成员)A09领导本身要有担当、有能力,在团队管理中能够不徇私情,坚定执行,那么成员也会对自己的领导心服口服(以身作则)11评价A07至今我还清晰地记得我们团队一起完成第一个订单时的情景,当时觉得加入到创业团队中是多么正确的决定(初评价)A11长时间以来,我对于团队运行机制和管理方式都不太认可,当初的激情和动力都快消失了(次评价)12积极情绪A04领导分配给我第一个订单时,我兴奋得一夜没睡好,做了一整夜的方案(兴奋)A09我们团队整体氛围非常和谐,每天与一群有意义的创业伙伴们在一起,我觉得很开心(开心)A12为了确保我们成员的工资,三个团队创始人已经快2年只领取基本生活费了,一直坚持呢,我们非常感动(感动)13消极情绪A01我们团队对于经营数据和状况都不是很透明,对于这一点我真的很失望(失望)A05团队领导不太相信我的能力和处事方式,重要的订单我都没有机会接收,我真的很难受(伤心)A10记得那次大订单出了很大的问题,赔了很多钱,最后整个团队从上到下都在互相埋怨、推卸责任,我真的觉得很生气(气愤)14积极心境A07我大二时就加入创业团队,到现在已经有3年多了,虽然经历了很多,但我还是希望心无杂念地继续前行(无杂念)A09一路走来,整个创业团队经历了很多困难和挑战,我们并肩作战,越战越勇(坚强)A12因为大家拥有共同的价值观,所以走到一起创业,一直以来充满斗志努力奋斗都是为了共同的信念和目标(斗志昂扬)15消极心境A08加入创业团队以来,我自己感觉为这个团队付出了所有,但是结果并不是我想象的那样(消沉)A11长期以来,我感觉整个团队的气氛都不太和谐,人际关系也比较冷漠(冷漠)A12创业3年多了,我吃了好多苦,受了小伙伴们的不少气,有时候想想真的感觉自己看不到希望(万念俱灰)16任务凝聚力A03我们团队在一起合作完成任务时,经常会在任务分配的方式、工作量等方面发生分歧,有时候甚至会不欢而散17人际凝聚力A08因为我们几个团队成员都是室友,有着共同的兴趣、爱好,一致的价值观和做事方式,所以,在创业以外的时间里我们也经常聚在一起

3.2 主轴编码

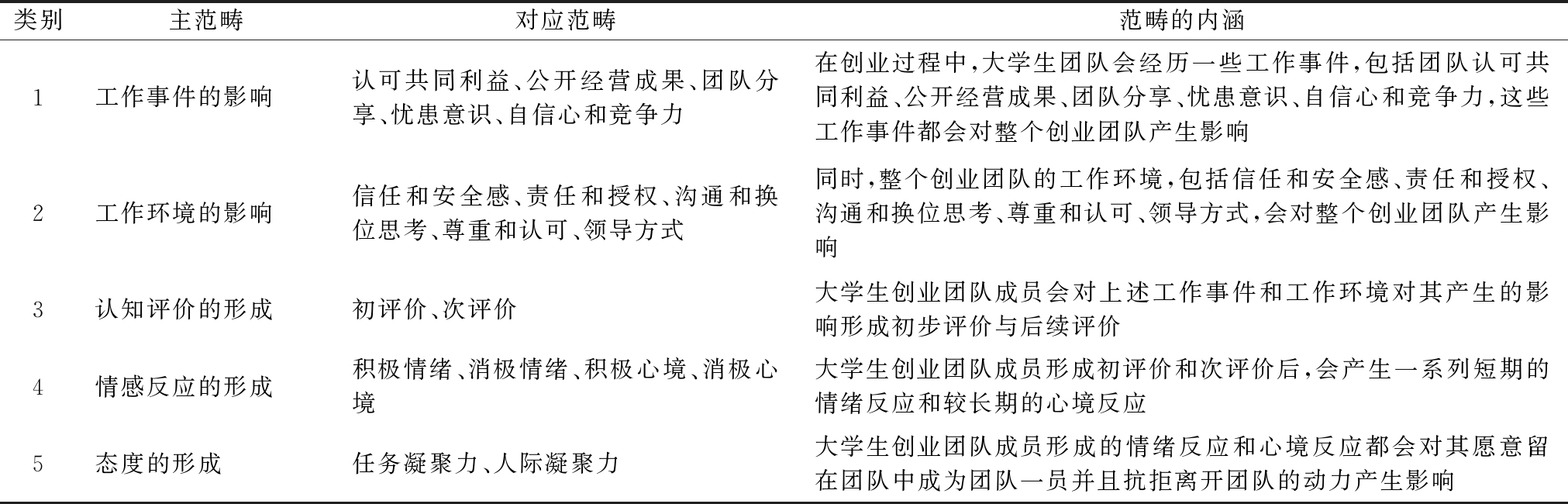

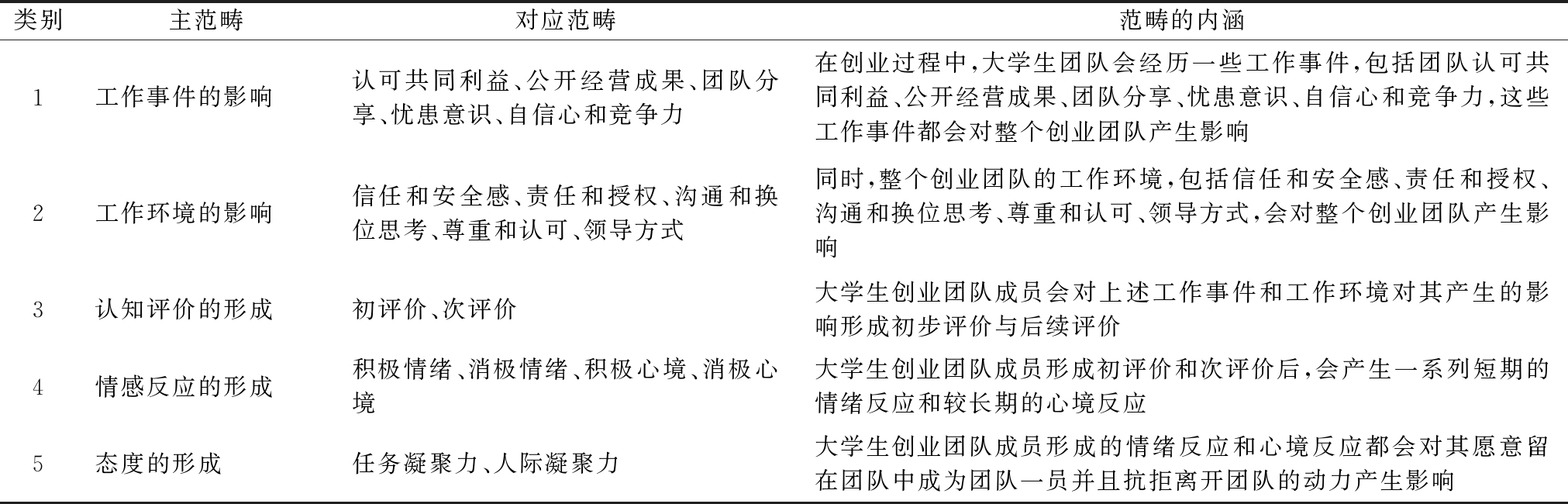

开放式编码把数据分裂成不同类型和等级的代码,主轴编码则把数据再次恢复成连贯的整体,并回答“哪里、为什么、谁、怎样以及结果如何”的问题[29]。主轴编码以新的方式对开放式编码形成的范畴进行重新排列,分析发现各个范畴在概念层次上存在的联系,根据不同范畴之间的逻辑次序和因果关系进行重新归类[34]。通过对17个初始范畴进行主轴编码,共确定5个主范畴(见表3)。

表3 主轴编码形成的主范畴

Tab. 3 Main categories of axial coding

类别主范畴对应范畴范畴的内涵1工作事件的影响认可共同利益、公开经营成果、团队分享、忧患意识、自信心和竞争力在创业过程中,大学生团队会经历一些工作事件,包括团队认可共同利益、公开经营成果、团队分享、忧患意识、自信心和竞争力,这些工作事件都会对整个创业团队产生影响2工作环境的影响信任和安全感、责任和授权、沟通和换位思考、尊重和认可、领导方式同时,整个创业团队的工作环境,包括信任和安全感、责任和授权、沟通和换位思考、尊重和认可、领导方式,会对整个创业团队产生影响3认知评价的形成初评价、次评价大学生创业团队成员会对上述工作事件和工作环境对其产生的影响形成初步评价与后续评价4情感反应的形成积极情绪、消极情绪、积极心境、消极心境大学生创业团队成员形成初评价和次评价后,会产生一系列短期的情绪反应和较长期的心境反应5态度的形成任务凝聚力、人际凝聚力大学生创业团队成员形成的情绪反应和心境反应都会对其愿意留在团队中成为团队一员并且抗拒离开团队的动力产生影响

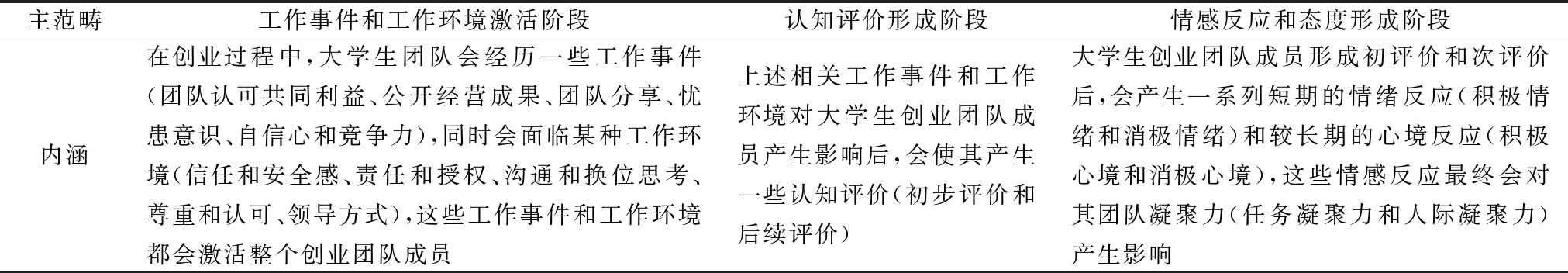

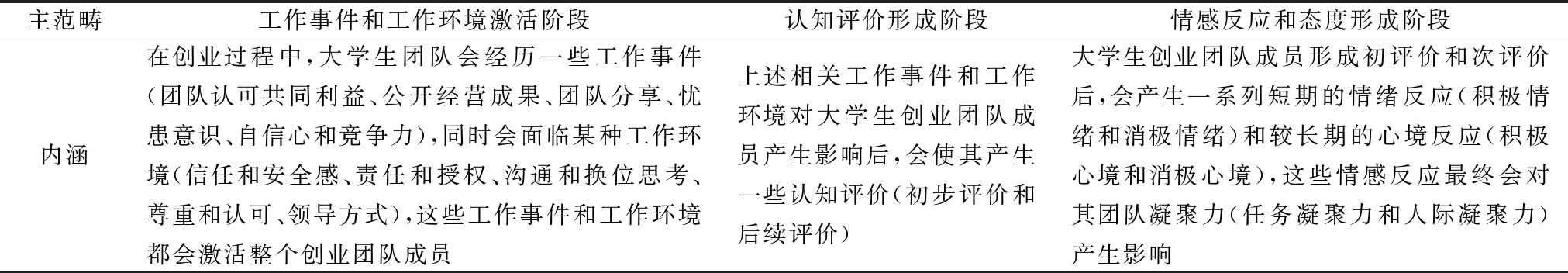

3.3 选择性编码

在主轴编码的基础上,选择性编码进一步挖掘出核心范畴,并分析初始范畴、主范畴和核心范畴之间的联系,再通过故事线的形式建构、整合和形成理论框架[32]。随着核心范畴被分析发现出来,理论便自然向前发展,本研究主范畴的故事线如表4所示。

表4 主范畴的典型关系结构

Tab. 4 Typical relation structure of main categories

主范畴工作事件和工作环境激活阶段认知评价形成阶段情感反应和态度形成阶段内涵在创业过程中,大学生团队会经历一些工作事件(团队认可共同利益、公开经营成果、团队分享、忧患意识、自信心和竞争力),同时会面临某种工作环境(信任和安全感、责任和授权、沟通和换位思考、尊重和认可、领导方式),这些工作事件和工作环境都会激活整个创业团队成员上述相关工作事件和工作环境对大学生创业团队成员产生影响后,会使其产生一些认知评价(初步评价和后续评价)大学生创业团队成员形成初评价和次评价后,会产生一系列短期的情绪反应(积极情绪和消极情绪)和较长期的心境反应(积极心境和消极心境),这些情感反应最终会对其团队凝聚力(任务凝聚力和人际凝聚力)产生影响

基于以上典型关系结构,进一步总结大学生创业团队凝聚力这一核心范畴,并以此为基础构建和发展大学生创业团队凝聚力影响因素模型(见图2)。

3.4 理论饱和度检验

研究组对另一组样本的编码分析进行饱和度检验,结果表明:理论模型中的概念范畴已经发展完备,除影响大学生创业凝聚力的5个主范畴外,并没有发现新的范畴和关系,访谈资料仍然反映大学生创业凝聚力影响因素模型的脉络和因果关系。因此,可以认为上述理论模型是饱和的[31]。

4 模型构建与阐释

上述构建的大学生创业团队凝聚力影响因素模型遵循工作事件工作环境激活—认知评价—情感反应—态度形成的逻辑主线,具体来说就是在大学生创业团队的不同时期(创建期、震荡期、规范期、执行期、终止期),会经历一些工作事件(团队认可共同利益、公开经营成果、团队分享、忧患意识、自信心和竞争力),同时,会面临某种工作环境(信任和安全感、责任和授权、沟通和换位思考、尊重和认可、领导方式),这些工作事件和工作环境有利于激活全体创业成员,使其产生一些认知评价(初步评价和后续评价),继而发生一系列短期的情绪反应(积极情绪和消极情绪)和较长期的心境反应(积极心境和消极心境),这些情感反应最终会对其团队凝聚力(任务凝聚力和人际凝聚力)产生影响。这个过程符合情感事件理论架构,该理论认为雇员对工作事件的体验会引发个体情感反应,其中,个体特质会影响此过程,情感反应又会进一步影响雇员的态度和行为[35]。这为从大学生创业过程中的情感事件角度观察创业团队凝聚力提供了重要的理论基础,下面将进一步对大学生创业团队凝聚力的影响因素模型进行阐释和总结。

4.1 工作事件与工作环境的激活阶段

访谈中发现,一方面,在大学生创业团队的不同时期会经历一些工作事件。例如,创业团队成员是否对利益有共同认可,包括团队成员的个人利益和社会利益;创业团队是否定期如实地向团队成员公开经营成果;创业团队成员之间是否构建了完整的分享机制,包括信息分享、情感分享和利润成果分享,创业团队是否拥有关注未来市场和持续保持创业心态的忧患意识,创业团队成员是否具有自信心以及团队是否具有竞争力,这些工作事件都有利于激活全体成员的团队凝聚力自我反应机制。另一方面,大学生团队在创业过程中会面临某种工作环境,包括创业团队是否具有信任和安全感,创业团队能否给予成员责任意识和适当的授权,创业团队能否进行顺畅的沟通(如实沟通、即时沟通和充分沟通)与换位思考,创业团队中是否具有尊重和认可的氛围,创业团队的领导者和管理者能否以身作则、激活成员动力和帮助成员重建心态,上述工作环境也会激活创业团队成员的凝聚力反应机制。以上发现与Weiss等[35]提出的情感事件理论基本一致,该理论认为工作场所中的情感事件和工作环境可以分为两类,一类是令人振奋的事件(Uplifts),一般与工作目标的实现和积极的情感反应有关,另一类是麻烦(Hassles)或负面事件,一般与阻碍工作目标的实现和消极情感反应有关,这些在工作中发生的事件或者工作环境变化都会对雇员的认知和情感产生影响。

4.2 认知评价形成阶段

访谈发现上述相关工作事件和工作环境对大学生创业团队成员产生影响后,会使其产生一些认知评价,包括初评价和次评价。初评价是大学生创业团队成员对于相关工作事件和工作环境产生的初步评价,此时只是关注工作事件和工作环境是否与自身价值、目标相一致,是否会发生冲突,是否对自身有利等问题。次评价是大学生创业团队成员在初评价后对相关工作事件和工作环境赋予更多意义的分析与解释机制,访谈发现很大比例的团队成员会进一步考虑自身是否具有足够的内部资源和外部资源处理上述工作事件以及工作环境带来的冲突或者不利。

4.3 情感反应阶段

研究组发现,大学生创业团队成员在形成初评价和次评价后,会产生一系列短期的情绪反应和较长期的心境反应。访谈中大学生创业团队的情绪反应既有积极情绪又有消极情绪,积极情绪包括兴奋、开心和感动等,消极情绪包括失望、伤心和气愤等;心境反应也包括积极心境和消极心境,分别为无杂念、坚强和斗志昂扬,以及消沉、冷漠和万念俱灰。大部分创业团队成员表示,当他们认为某些工作事件与自身目标、价值观不相关,或者所处创业工作环境比较温和时,其评估机制只停留在认知评价阶段,往往不会诱发后续的情感反应。以上发现与情绪归因理论的研究结果相一致,该理论指出个体对事件的认知评价是其情绪产生的必要前提,对事件的评价决定个体的情感反应,而不是事件本身直接引起个体的情感反应[36]。

4.4 态度形成阶段

访谈发现大学生创业团队成员一系列情感反应最终会对其团队凝聚力产生影响。从访谈内容分析发现,大学生创业团队成员一般认为创业团队凝聚力包括任务凝聚力和人际凝聚力两个方面。被访者认为任务凝聚力是指团队成员在创业过程中能否协调一致、共同完成团队目标和任务;人际凝聚力是指创业团队成员彼此之间对于价值观、目标、做事方式等的认同,并且有相对一致的兴趣和爱好。其中,近7成受访者更加看重人际凝聚力,他们认为从事创业活动的前提是创业团队成员拥有任务凝聚力,而持续创业的动力补给则是人际凝聚力。以上发现与情感事件理论的研究成果相一致,该理论认为个体情感反应会进一步影响其态度和行为[35]。

5 结论与启示

5.1 研究结论

本研究运用扎根理论方法,对6组大学生创业团队24个团队成员关于创业过程中团队凝聚力的影响因素进行了探索性研究。遵循Glaser等[37]的三步编码法,首先,通过开放式编码获得“认可共同利益”等17条原始语句及相应的初始概念;其次,通过主轴编码获得“工作事件的影响”等5个主范畴;最后,挖掘主范畴的故事线,包括工作事件和工作环境的激活阶段、认知评价形成阶段、情感反应阶段和态度形成阶段4个阶段,进一步总结大学生创业团队凝聚力这一核心范畴,由此构建和发展大学生创业团队凝聚力影响因素模型。具体来说,在创业过程中,大学生创业团队会经历一些工作事件(团队认可共同利益、公开经营成果、团队分享、忧患意识、自信心和竞争力),同时面临某种工作环境(信任和安全感、责任和授权、沟通和换位思考、尊重和认可、领导方式),这些工作事件和工作环境都会激活整个创业团队成员,使其产生初步评价和后续评价,继而发生一系列短期的积极情绪和消极情绪反应以及较长期的积极心境和消极心境反应,这些情感反应最终会对其团队的任务凝聚力和人际凝聚力产生影响。因此,本研究对中国情境下大学生创新创业教育的理论和实践都具有一定指导意义。

5.2 管理启示

(1)创建一系列工作事件,重塑大学生创业团队的共同价值观。大学生创业团队成员虽然年龄和教育背景相仿,但是,多数来自不同地域,拥有不同人格、价值观和行为方式,其知识结构、能力大小、特质特长也不尽相同,这些异质性在给创业团队带来良性冲突的同时,也容易造成团队成员间紧张甚至破坏性冲突,从而对创业团队凝聚力产生负面影响。价值观是个体稳定的心理结构,影响其对目的、行为方式的选择[38]。大学生创业团队成员与团队在价值取向上相似、相近甚至相同的程度越大,越有利于创业团队凝聚力的形成[39]。因此,在创业团队组建期和震荡期,团队可以通过一系列工作事件重塑团队成员的价值观。例如,定期向全体成员乃至家属公开创业团队经营成果,获得成员信任;在认可成员个人利益的同时,也关注社会利益,这更有利于团队成员从利他性角度持续创业;建立分享机制,坚决杜绝小团体现象,团队与成员分享利润成果,同时,团队成员之间可以自由地、充分地分享信息和交流情感;鼓励团队成员充满自信,使整个团队具有持续发展性和竞争力;培养一定的忧患意识,使团队成员摒除打工心态,保持创业心态,关注未来市场,努力寻求突破。运用以上措施,通过个体—团队的价值观一致性,可以激活大学生创业团队凝聚力。

(2)创业团队领导者适当示弱,建立非正式情感联结。与其他代际的创业者团队相比,95后、00后大学生创业团队成员更强调自我的独特性,对于领导、长辈等权威的服从性较弱,因此,适当示弱的温柔型创业团队领导可能更适合此群体的创业活动。大学生创业团队的管理者要努力做到内心强大、格外包容,用润物细无声的能力使团队成员真正发自内心地认可和支持创业活动。当团队创业活动遇到困难时,团队管理者能透彻地分析问题,积极安抚成员的情绪,给出针对性意见,制定有效解决方案。同时,管理者在创业团队成员面前可以适当地示弱,动员每一个成员去奋斗,这种非正式的情感联结有利于创业团队凝聚力的形成。

(3)营造良好的工作环境,激活大学生创业团队的凝聚力。Lewin[40]的场理论认为,个体与环境构成一种生活空间,个体的行为与其所处环境产生交互作用,行为是生活空间的函数。大学生创业团队管理者需要给予每个成员足够的尊重,认可他们的特长和能力;对团队中相对较弱的成员保持足够的耐心,向所有成员传递一种值得追随的信念。同时,在创业实践活动中,培养团队成员的担当意识、责任意识,出现问题时风险共担,给予所有成员足够的安全感;大学生创业团队的管理者要懂得适时适量地授权,团队成员一定会珍惜提供发展机会、帮助自己成长的团队;大学生创业团队领导除自身具有坚定的信念、有责任、有担当、有执行力外,还需要以身作则、不徇私情,充分激活每个团队成员,危机来临时安抚团队、帮助其重建心态。通过营造良好创业工作环境,也能一定程度上激活大学生创业团队凝聚力。

(4)积极引导良性情感发展,及时处理不良情绪和心境。大学生创业团队的成员都是95后、00后新生代,他们开放自信,同时,也具有较强的情绪化特点,尤其在工作场所中表现得更为敏感[41]。因此,大学生创业团队管理者需要密切关注成员情绪变化,一方面,通过适当的工作事件和工作环境积极引导成员情感向良性方向发展;另一方面,每周通过自评互评等方式让团队成员将创业活动中的不良情绪说出来,并寻求方法和对策及时解决问题,疏导不良情绪。而对于大学生创业团队成员已经形成较久的不良心境,可以通过聊天、团建、咨询心理师等方式找出根本原因,切实寻求解决办法,通过可行的措施唤醒其内部动力,减少或者消除其不良心境。积极引导大学生创业团队成员的良性情感发展,及时处理其不良情绪和心境,能较好地从情感反应层面提升创业团队凝聚力。

5.3 研究局限与展望

本研究还存在一些不足:一是研究访谈中有些大学生创业团队成员会回避某些更深层次的心理活动沟通和交流,未来研究可以运用心理学研究方法进一步深入挖掘其深层次动机、思想和情绪;二是团队凝聚力是一个动态发展过程,未来可以通过案例研究等方法展开追踪研究,从而更全面地描绘大学生创业团队凝聚力影响机制;三是本研究通过扎根理论的质性研究方法构建大学生创业团队凝聚力影响因素模型,但是,其信效度和适用性仍然有待于大规模样本的实证检验,后续研究可以通过定量研究方法对模型中不同变量之间的关系进行分析,从而弥补质性分析的不足。

参考文献:

[1] 徐勇,郑鸿. 创业团队信任动态演化机理研究[J]. 中大管理研究,2015,10(4):114-148.

[2] 纪巍,毛文娟. “多团队成员身份”对创新型团队凝聚力的影响——以团队认同为中介[J]. 科技进步与对策,2016,33(23):142-148.

[3] 林海芬,钟文瑞,李青钰,等. 创业企业凝聚力的形成过程模型——基于单案例的探索性研究[J]. 管理案例研究与评论,2019,12(3):231-244.

[4] LEWIN K.Dynamic theory of personality[M].New York:McGraw-Hill Publications in Psychology,1935:98.

[5] GROSS N,MARTIN W E. On group cohesiveness[J]. American Journal of Sociology,1952,57(6):546-564.

[6] BACK K W. Influence through social communication[J]. The Journal of Abnormal and Social Psychology,1951,46(1):9-23.

[7] LOTT A J,LOTT B E. Group cohesiveness as interpersonal attraction:a review of relationships with antecedent and consequent variables[J]. Psychological Bulletin,1965,64(4):259-309.

[8] CORRON A V. Cohesiveness in sport groups:interpretations and considerations[J]. Journal of Sport Psychology,1982,4(2):123-138.

[9] SIEBOLD G L. The evolution of the measurement of cohesion[J]. Military Psychology,1999,11(1):5-26.

[10] FESTINGER L. Informal social communication[J]. Psychological Review,1950,57(5):271-282.

[11] MIKALACHKI A. Group cohesion reconsidered:a study of blue collar work Groups [D]. London:University of Western Ontario,1969.

[12] BEAL D J,COHEN R R,BURKE M J. Cohesion and performance in groups:a meta-analytic clarification of construct relations[J]. Journal of Applied Psychology,2003,88(6):989-1004.

[13] SEVERT J B,ESTRADA A X. On the function and structure of group cohesion [M]//Team Cohesion:Advances in Psychological Theory,Methods and Practices. Emerald Group Publishing Limited,2015:3-24.

[14] 吴一穹,陈颖颖,陶向明,等. 团队凝聚力研究现状探析与未来展望[J]. 工业工程与管理,2016,21(6):168-175.

[15] KOZLOWSKI S W J,ILGEN D R. Enhancing the effectiveness of work groups and teams[J]. Psychological Science in the Public Interest,2006,7(3):77-124.

[16] LIANG H Y,SHIH H A,CHINAG Y H. Team diversity and team helping behavior:the mediating roles of team cooperation and team cohesion[J]. European Management Journal,2015,33(1):48-59.

[17] 王国锋,李懋,井润田. 高管团队冲突、凝聚力与决策质量的实证研究[J]. 南开管理评论,2007,10(5):89-93.

[18] 许科,于晓宇,王明辉,等. 工作激情对进谏行为的影响:员工活力的中介与组织信任的调节[J]. 工业工程与管理,2013,18(5):96-104.

[19] 刘军,章凯,仲理峰. 工作团队差序氛围的形成与影响:基于追踪数据的实证分析[J]. 管理世界,2009,25(8):92-101.

[20] BOYD M,KIM M S,ENSARI N,et al. Perceived motivational team climate in relation to task and social cohesion among male college athletes[J]. Journal of Applied Social Psychology,2014,44(2):115-123.

[21] MARTIN E,GOOD J. Strategy,team cohesion and team member satisfaction:the effects of gender and group composition[J]. Computers in Human Behavior,2015,53:536-543.

[22] VAN VIANEN A E M,DE DREU C K W. Personality in teams:its relationship to social cohesion,task cohesion,and team performance[J]. European Journal of Work and Organizational Psychology,2001,10(2):97-120.

[23] 赵宜萱,白晓明,赵曙明. 员工利他主义对团队凝聚力的影响研究[J]. 管理学报,2014,11(11):1631-1638.

[24] CARRON A V,BRAWLEY L R. Cohesion conceptual and measurement issues[J]. Small Group Research,2000,31(1):89-106.

[25] AVOLIO B J,BASS B M. Individual consideration viewed at multiple levels of analysis:a multi-level framework for examining the diffusion of transformational leadership[J]. The Leadership Quarterly,1995,6(2):199-218.

[26] WENDT H,EUWEMA M C,VAN EMMERIK I J H. Leadership and team cohesiveness across cultures[J]. The Leadership Quarterly,2009,20(3):358-370.

[27] CALLOW N,SMITH M J,HARDY L,et al. Measurement of transformational leadership and its relationship with team cohesion and performance[J]. Journal of Applied Sport Psychology,2009,21(4):395-412.

[28] ALEMU S M,BABU M S. The relationship between coaches′ leadership styles,team cohesion and team success:the case of premier league soccer clubs in Ethiopia[J]. International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research,2012,1(11):1-13.

[29] STRAUSS A,CORBIN J. Basics of qualitative research:grounded theory procedures and techniques(2nd ed.)[M]. Thousand Oaks,CA:Sage,1998:136-140.

[30] 王璐,高鹏. 扎根理论及其在管理学研究中的应用问题探讨[J]. 外国经济与管理,2010,32(12):10-18.

[31] GLASER B G. Basics of grounded theory analysis [M]. Mill Valley,CA:the Sociology Press,1992:212-220.

[32] 陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京:教育科学出版社,2000:56-70.

[33] 晁罡,钱晨,陈宏辉,等. 传统文化践履型企业的多边交换行为研究[J].中国工业经济,2019,37(6):173-192.

[34] CRESWELL J. Qualitative inquiry and research design:choosing among five traditions[M]. Thousand Oaks,CA:Sage,1998:182-190.

[35] WEISS H M,CROPANZANO R. Affective events theory:a theoretical discussion of the structure,causes and consequences of affective experiences at work[M]//B M STAW & L L CUMMINGS.Research in organizational behavior.Greenwich,CT:JAI Press,2006:1-74.

[36] CHOI J N,SUNG S S Y,LEE K,et al. Balancing cognition and emotion:innovation implementation as a function of cognitive appraisal and emotional reactions toward innovation[J]. Journal of Organizational Behavior,2011,32(1):107-124.

[37] GLASER B G, STRAUSS A. The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research[M]. Chicago: Aldine Publishing Company,1967:135-150.

[38] ROKEACH M. The nature of human values[M]. New York:Free Press,1973:84-90.

[39] LIANG H Y,SHIH H A,CHIANG Y H. Team diversity and team helping behavior:the mediating roles of team cooperation and team cohesion[J].European Management Journal,2015,33(1):48-59.

[40] LEWIN K.The conceptual representation and the measurement of psychological forces[M]. Durbam, NC: Duke University Press,1938:195-202.

[41] 赵曙明.高校如何面对生涯规划教育新要求[N].光明日报,2020-03-31(13).

(责任编辑:万贤贤)

![]()