0 引言

随着人工智能、5G网络产业联盟的出现,各行业发展迎来了机遇与挑战并存的大环境。5G为行业数字化打开了新空间,带来了新契机,数字经济开始渗透于全球各个商业领域。我国近年来也高度重视通过发展数字经济推动国家战略性新兴产业变革,将数字经济视为提升国家综合实力的新引擎[1]。尤其在COVID-19病毒肆虐全球之时,数字技术在帮助全人类抗击疫情和恢复经济发展方面发挥了巨大作用。在数字经济时代,新一轮产业革命蓄势待发,产业变革与企业颠覆性创新成为数字经济时代的新趋势[2]。

数字经济时代,企业创新管理面临重大挑战。随着第四次科技革命的兴起,5G、边缘计算等科学技术与知识创新、技术创新高度融合,颠覆性技术创新应运而生[3]。颠覆性技术创新主要立足于非主流市场,运用非主流技术实现跨领域、跨层次的技术突破与交融,进而推动创新路径优化升级和创新价值链攀升[3-4]。然而,颠覆性技术创新不同于渐近性技术创新,其创新周期不定,创新风险高,创新成本居高不下。如此情形下,企业为应对颠覆性技术创新资源稀缺和创新能力不足的现状,通常会选择合作伙伴建立联盟以获取创新资源。然而,已有研究指出,创新联盟成员间存在企业文化、组织惯例及利益分配等差异,60%以上的企业联盟最终走向失败[5]。因此,面对创新联盟失败进而不利于企业颠覆性技术创新的现状,学者们认为有效的联盟管理能力作为一种维护、发展和升级企业间关系的能力,有助于创新联盟主体间持续合作[5-6]。

联盟管理能力是联盟关系中的企业基于共同战略目标,协调、治理联盟伙伴关系的动态性能力。联盟管理能力越强,企业越能高效地获取联盟组合关系所蕴含的网络资源,不仅有利于抵御企业合作创新过程中的不确定性风险,也可作为激活企业技术创新的关键力量[7-8]。因此,联盟管理能力是否以及如何影响企业颠覆性技术创新成为近年来业界和学术界的热点话题。Mihardjo等[9]以印度尼西亚电信网络公司为研究样本,实证分析指出联盟管理能力促进老牌公司在颠覆性技术创新中获得竞争优势;殷俊杰等[8]研究指出,联盟管理能力有助于促进联盟主体间缔结相互信任、承诺程度较高的合作关系,可以高效地获取和利用企业外部关键性资源,最终有利于提升企业颠覆性创新绩效。依据资源依赖理论,颠覆性技术创新的顺利实施需要及时获取关键性技术资源,而联盟管理能力能够最大化地为联盟内企业创造资源性收益[10]。Sarkar等[11]从联盟合作前瞻性、联盟协调和关系治理3个维度分析联盟管理能力。本文将基于该研究分类,探究联盟管理能力如何通过协助企业洞察市场变化趋势,调和联盟伙伴矛盾与冲突,进而推动企业实施颠覆性技术创新战略。

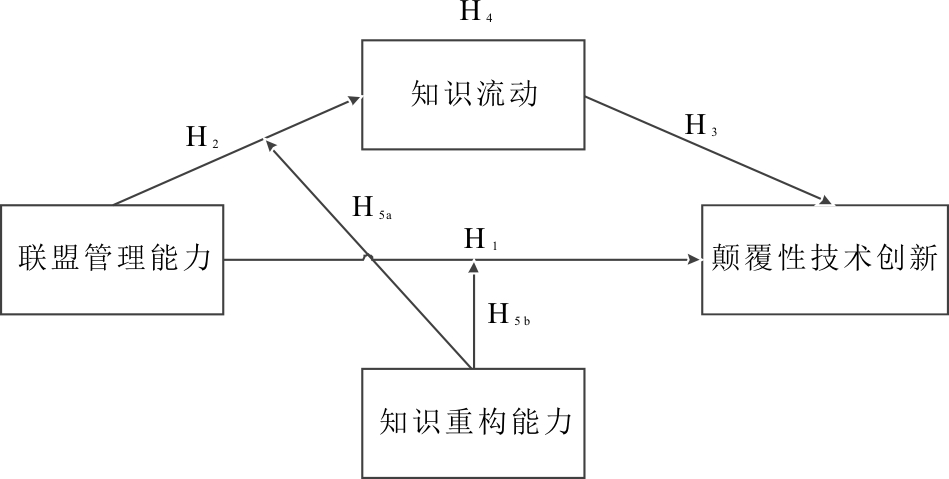

联盟管理能力对企业颠覆性技术创新的影响并不是一个单一的作用机理,应该包括中介机制与调节影响。依据动态能力理论,企业技术创新过程中的一个关键环节——知识流动,承载了知识转移与扩散的动态过程[12]。现有研究为可能的中介路径提供了间接证据,一方面,联盟管理能力为企业构建、筛选高外部关系质量的联盟网络,提高了合作伙伴间组织认同度,减少了知识信息传播的遗失与扭曲,提升了异质性知识的扩散与匹配,有利于知识流动。另一方面,知识流动实现了关键性知识跨组织、跨时空的传播,有利于企业更新知识资源池,进而作用于企业颠覆性技术创新[13]。因此,本文将探讨知识流动是不是联盟管理能力影响企业颠覆性技术创新的重要中介变量。

此外,业界和学术界发现,企业颠覆性技术创新的成功不仅取决于联盟管理能力、知识流动,也受到组织知识管理能力的影响。知识管理理论认为,企业搜寻、汲取和匹配联盟网络知识的重构能力,将影响企业对内外知识的整合利用效果[14]。知识重构能力实质上是知识的匹配与融合能力,有学者指出知识重构能力间接影响外部知识异质度与创新绩效的倒U型曲线关系[14]。基于此,本文将进一步考察企业知识重构能力是否及如何影响联盟管理能力与企业颠覆性技术创新的关系。

综上,以往研究仍存在以下不足:①在数字经济时代,关于联盟管理能力是否显著影响企业颠覆性技术创新,现有研究关注较少;②关于企业颠覆性技术创新前因变量的研究较少,尤其缺乏对联盟管理能力作用的研究;③已有研究从微观层面分析了联盟对企业知识管理的影响,而针对中观层面和宏观层面的探讨较少;④关于企业知识流动和颠覆性技术创新的情境因素研究较少,企业特定的知识管理能力对其是否产生差异性影响有待进一步验证。因此,本文基于数字经济时代背景,从知识管理视角探究联盟管理能力对企业颠覆性技术创新的影响机制。重点关注以下问题:一是联盟管理能力能否显著影响企业颠覆性技术创新;二是知识流动在联盟管理能力与企业颠覆性技术创新关系中是否具有中介效应;三是知识重构能力在研究模型中是否发挥调节效应。

1 理论基础与研究假设

1.1 联盟管理能力与企业颠覆性技术创新

联盟管理能力是联盟内企业动态性地建立、治理和协调多个联盟伙伴关系,通过激发联盟组合内企业间协同效应,驾驭和管理各项联盟合作事宜,获得联盟收益和实现双赢的能力,主要包括协调能力、沟通能力和关系能力[15]。协调能力指以全局视角整合联盟伙伴资源,并使其战略与活动协调一致;沟通能力是合作过程中分享信息与交换思想,调解联盟伙伴间矛盾与冲突的能力;关系能力是合作企业间基于联系纽带而建立的网络连接能力。本文将从这3个维度探讨联盟管理能力对企业颠覆性技术创新的影响。

(1)联盟协调能力通过识别和管理联盟成员间依赖关系,为企业颠覆性技术创新打造高效互动的合作模式。一方面,联盟成员间文化和制度差异导致联盟冲突在所难免,联盟协调在解决联盟成员间利益纠纷、认知矛盾中发挥举足轻重的作用,并且能够推动企业间知识和技术等信息共享,使得创新联盟组织内企业间能够充分获得联盟内资源,进而促进企业颠覆性技术创新战略的顺利实施[16]。另一方面,联盟通过专门的处理程序协调联盟主体间研发合作与知识共享活动,调解与缓和组织间利益冲突,并随时协调合作进度,有利于双方对颠覆性技术创新目标的充分理解,最终推动企业颠覆性技术创新战略实施。

(2)数字经济时代,5G网络技术提升了联盟沟通能力对企业颠覆性技术创新的积极影响。从信息流通方面来看,联盟沟通能力提升了合作伙伴间交流频率,加速了核心知识等信息资源传播,尤其是默会知识和隐性知识扩散[17],最终促进企业颠覆性技术创新实施。同时,企业通过与优质伙伴的合作,不仅可获得名声、地位等竞争性资源,也有利于形成默契的谈判议价能力[12]。此外,联盟沟通能力提升了技术创新过程中的合作效率,降低了知识与技术转化成本[18],保障了企业颠覆性技术创新的持续推进。

(3)联盟关系能力即创新联盟企业间建立以信任为基础的非正式自我保障机制,是对正式契约机制的补充。数字经济时代,企业外部环境瞬息万变,先进技术对于联盟企业合作开展颠覆性技术创新来说是把双刃剑。因此,稳定的联盟关系能力有利于抑制个体自利倾向、弱化机会主义行为,从而建立互信互惠的合作关系[19]。同时,联盟关系能力越强,越能实现深度合作与共享意愿,促进创新资源充分吸收与深度融合,为企业颠覆性技术创新提供持久性资源供给[20]。总之,联盟关系能力通过增强企业间相互信任程度维系联盟稳定性,最终促进联盟企业颠覆性技术创新。由此,提出如下假设:

H1:联盟管理能力可以显著提升企业颠覆性技术创新。

1.2 联盟管理能力与企业知识流动

知识流动是创新联盟关系中知识跨组织边界的共享与传播。数字经济时代下,人工智能等数字技术虽为联盟企业间知识流动提供了技术性支持,但要实现高效的知识流动,需要一个信任、公平与协同的同盟环境。相比之下,联盟管理能力通过协调、沟通和关系能力为知识流动创造了良好的外部环境。

(1)较高的协调能力促进联盟伙伴间通过认证和互补资产增强彼此信任度和知识转移意愿[21],进而作用于知识流动效果。同时,冲突与矛盾在联盟合作过程中难以避免,而有效的协调能力能够解决此类问题,增强企业间知识转移意愿,推动联盟主体间知识流动。此外,在数字经济盛行的当下,联盟协调能力依托高效的科技工具建立合作组织间管控程序,协调并影响其知识流动效果。

(2)联盟沟通能力增进联盟伙伴间相互信赖关系,抑制机会主义行为,进而积极影响知识流动。联盟企业在合作过程中及时沟通不仅增强彼此间信任度,而且降低成员对创新知识的个体所有权感知,知识共享意愿的增强促进联盟组织间知识流动。此外,数字经济迅速发展的趋势下,繁杂的咨询信息对创新知识流动产生一定的干扰性影响。因此,良好的联盟沟通能力能够消除合作伙伴认知偏差,减少知识信息传递过程中的扭曲与遗失,提升知识流动效率[22]。这就意味着较强的联盟沟通能力不仅促进组织间显性知识传播,而且有利于吸收高价值的默会知识与隐性知识,进而提升联盟企业间知识流动效果。

(3)联盟关系能力作为维系合作企业的强联系纽带,关键在于开发基于信任的非正式自我保障机制,从而促进联盟企业间知识流动。芮正云等(2017)指出联盟关系能力强的企业善于建立信任和沟通机制,提升成员间关系质量,这种良好的合作关系协调了联盟企业间知识流动。因此,联盟关系能力不仅能够增加企业间知识交换渠道和数量,而且有助于提高合作伙伴沟通频率,加快知识转移速度,提高创新知识流动率。由此,提出如下假设:

H2:联盟管理能力正向影响企业知识流动。

1.3 知识流动与企业颠覆性技术创新

数字经济是以现代信息技术为支撑,以大数据为核心孕育而生的经济形态。因此,在这种经济系统下,企业颠覆性技术创新面临的最大挑战是需要弥补自身在资源和能力上与颠覆性创新需要之间的差距,这一挑战意味着联盟企业间需要通过知识高效流动来捕获外源知识和技术。社会交换理论认为,联盟企业间知识流动不仅可以克服核心知识刚性造成的创新裹足不前,而且有利于组织成员间形成默契的知识认知能力。知识流动可以避免企业对自身知识的路径依赖,实现不同组织间创新知识的高度嵌入与兼容,为企业实施颠覆性技术创新奠定知识基础。王娟茹等[15]研究指出,跨界搜索、知识整合正向影响企业突破性创新,而知识流动作为知识搜索与整合范畴内的一个关键环节,必然影响企业突破性创新的进阶形式(颠覆性技术创新)。在数字化与智能化高度结合的数智时代,5G网络等数字技术提升了组织间智能化决策水平[23],加速了企业内外部知识流动,实现了跨边界的知识转移,进而有利于企业颠覆性技术创新。由此可见,企业知识流动能成功地将异质性外源知识转移到联盟内各个企业中,缩短产品研发周期,提高技术创新成功率,最终正向作用于企业颠覆性技术创新。由此,提出如下假设:

H3:知识流动正向影响企业颠覆性技术创新。

1.4 知识流动的中介作用

在数字经济大环境下,联盟管理能力为企业颠覆性技术创新的顺利实施搭建了一个具有良好外部关系质量的创新生态环境,其高度协作的管理能力使得合作伙伴间知识流动畅通、技术交流高效,有利于推动企业颠覆性技术创新活动。此外,联盟管理能力加强了联盟主体间节点性连接,形成紧密性网络结构,其合作伙伴间认知距离最短,知识流动效果显著,进而促进企业颠覆性技术创新。因此,数字经济时代下,联盟管理能力通过知识流动的桥梁作用影响企业颠覆性技术创新,主要表现在以下两方面。

(1)知识流动效果受到知识源转移意愿的影响,而较强的联盟管理能力促成合作成员间达成高度信任与协同关系,降低知识流动阻力。联盟管理能力增强合作组织间协调、沟通与关系治理,能够有效解决矛盾与冲突,加强知识共享意愿,增进互惠互利的长期合作关系。这不仅增强联盟企业知识转移意愿,而且提升知识扩散速度和利用效果,从而实现知识流动高效性,为颠覆性技术创新补充有力的知识储备。同时,联盟管理能力维护公平、稳定的法律环境,提升联盟企业知识产权保护力度,从而降低知识泄密问题。辛德强等[24]认为较少的商业秘密泄漏问题,有利于隐性知识流动。联盟合作过程中隐性知识往往为企业创新提供重要信号,促进颠覆性技术创新获得跃迁式进展。

(2)数字经济时代下,5G网络助力外源知识和关键信息经由知识流动的桥连接从技术市场进入企业颠覆性技术创新阶段。数字经济时代下,5G网络使得异质性知识在联盟组织间高效流动,完成吸收与整合后进入研发与生产环节,这有利于打破组织成员原有的思维模式和技术构架,产生颠覆性创意与想法。并且,人工智能等数字技术使得多元化架构性知识间实现快速高效的交融与碰撞,极大提升颠覆性技术创意产生机率,有助于推动企业颠覆性技术创新实施。由此,提出如下假设:

H4:知识流动在联盟管理能力与企业颠覆性技术创新中起到中介作用。

1.5 知识重构能力的调节作用

作为知识交互过程,知识重构经历知识搜寻、审核与匹配的过程,是联盟成员之间相互交流、分享知识、技术和经验,与自身知识融合后衍生出新知识,并投入管理实践的系统性过程[25]。企业知识重构能力即实现组织内外部创新知识再造和索引再用的能力[14]。

数字经济情形下,随着5G、人工智能、工业互联网等数字化基础设施和技术的投入,企业发展已融入到全球科技创新网络中。在机遇与危机并存的商业环境下,联盟中企业搜寻和利用外源知识受到知识重构能力的影响。知识重构能力较强时,意味着企业能够不断吸收和利用新知识要素,甚至打破固有知识体系,重新塑造新知识结构,形成更有价值的创新资源[26]。知识重构能力对联盟管理能力与企业知识流动关系的调节作用主要体现为:联盟管理能力为联盟中企业间知识流动搭建和谐、安全、稳定的共享与交流氛围,拥有较高知识重构能力的企业能够准确把握市场动态,及时调整企业知识管理策略,提升组织内化创新知识能力,实现异质性知识跨界流动。同时,知识重构能力越强,越有利于联盟关系中企业发掘隐性知识,捕获个性化特质的经验与技巧。尤其是潜伏于联盟成员中的高价值隐性知识,通常在合作创新过程中发生碰撞而衍生出新的知识内容[25]。如此一来,具有较高知识重构能力的企业就能准确高效地获取并实现新一轮知识传播与扩散,进而促进联盟企业间知识流动。总之,拥有较强知识重构能力的企业,能敏锐地捕捉市场动态信息,识别高价值外源知识,并及时将搜索的知识融入到企业现有知识结构中,对其进行匹配和应用,最终推动知识流动。因此,提出如下假设:

H5a:知识重构能力在联盟管理能力与企业知识流动的关系中起正向调节作用。

互联网助推下的数字经济时代,颠覆性技术创新基于非主流市场进行技术设计和产品创新,对创新知识量的获取、质的提升都有较高要求。知识重构能力直接关系到企业对外源知识的解构与重组,实现知识传送、再造与升华。在联盟管理能力较强的联盟关系中,合作企业间形成良好的信任、协调关系,若联盟个体具有较强的知识重构能力,不仅勇于打破企业固有的认知体系,而且可对外源知识进行科学的编码、重组、优化和利用[26],使得组织内外创新知识要素运用于颠覆性技术创新过程中。此外,企业知识重构能力越强,越能克服发展过程中的“能力陷阱”和“知识刚性”,实现内外知识的深度匹配与融合,创造出适合技术创新发展的全新技术和知识元素,进而为联盟组织中企业实施颠覆性技术创新提供充足的智力支持,实现创新技术颠覆与跃迁。管理实践中,联盟管理能力虽然可以极大地促进企业间形成协作共赢模式,但是,也容易造成企业过度依赖外源力量,出现创新知识刚性的局面。而企业知识重构能力可以优化组织知识管理策略,防止知识惯性思维,激活技术潜在作用,降低技术创新风险,继而推动企业颠覆性技术创新。由此,提出以下假设:

H5b:知识重构能力在联盟管理能力与企业颠覆性技术创新的关系中起正向调节作用。

本研究理论模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 研究样本与数据收集

本文通过问卷形式获取研究数据,主要针对实施颠覆性技术创新的高科技企业,涉及的行业领域是电子信息行业、生物制药行业、新材料和高技术服务业等。调研对象主要是中国新兴高科技企业中高层管理人员和部分研发人员。最终选取中国京津冀、长三角和珠三角地区611家企业,以及成都和重庆两地65家企业,获取研究数据。

本次调研之所以选择这些地区的企业,其主要原因是我国区域经济发展不平衡,并且高科技企业主要集中在东部经济发达地区,尤其是以上海为首的长三角地区和以深圳为首的珠三角地区,这些地区集中了中国最具实力的高科技企业,是区域颠覆性创新战略实施的主力军。同时,以京津冀为主的环渤海经济圈也是中国新兴产业发展的主要地区,北京和天津凭借地理优势,拥有全国最强阵容的科研机构和高等院校,为高科技企业迅速发展提供了智力支持。此外,西南地区的两个新一线城市成都和重庆,也拥有新加坡、韩国等诸多外资企业,其高科技企业发展势头良好。当下数字经济时代,5G、人工智能等技术对高科技企业创新创造了机遇,也带来了挑战,这将倒逼高科技企业进行颠覆性技术创新,获取新的发展空间。所以,研究企业颠覆性技术创新,选取高科技企业最具代表性。

由于新冠疫情的影响,本次数据收集主要采用网络和电话形式获取。首先,依托校友关系电话访谈了北京、天津地区24家高科技企业24位中层管理者,获取24份有效数据,并分别向这24家企业人力资源主管发放10份电子问卷,委托他们向与自身企业有战略联盟关系的10家企业发放问卷,共收集有效问卷155份。其次,通过南京大学、东南大学的科研合作关系,委托南京的博士朋友向在校MBA、EMBA学员发放问卷收集数据,借用这些学员关系在他们的公司发放问卷,先联系每个公司的人力资源主管,然后将电子问卷发放到公司内部管理者手中,利用他们工作空余时间填写问卷,并将问卷按原邮件路径返回,向137家企业发放问卷,收回86份有效问卷。此外,通过查阅长三角、珠三角地区科技公报,筛选出200家经营较好且有联盟关系的高科技企业,以发放电子邮件形式获取问卷数据,共收集到132份有效问卷。最后,研究团队人员亲自电话访谈了成都和重庆两地10家企业中层管理人员,获取10份有效数据,并委托这10家企业人力资源主管,获取相关联盟企业技术创新情况,涉及65家企业,获取44份有效数据。

总之,历时3个月,先后向676家企业发放问卷,收集有效问卷451份,有效率66.7%。其中,被调研的对象中,高层管理者占21.1%,中层管理者占41.4%,技术研发人员占37.5%。调研对象学历方面,大专以下学历者占11.6%,大学本科学历占56.1%,硕士学位或以上学历占32.3%。人员年龄构成中,40岁以下占32.8%,41~50岁占40.5%,50岁以上占26.7%。在集合样本中,按行业分布,电子信息技术行业占28.4%,生物制药行业占15.8%,航空航天制造业占21.6%,新能源占11.2%,新材料和高技术服务业占10.7%,其它占12.3%。

2.2 变量测量

(1)因变量:企业颠覆性技术创新。采用Yu[27]编制的量表,设计6个题项,如“贵企业实施颠覆性技术创新使原有技术轨道产生断裂,形成新的技术轨道”、“贵企业变革新技术获得比竞争对手更大的市场份额”。

(2)自变量:联盟管理能力。借鉴Schreiner等[15]开发的量表,分为3个维度,共9个条目,例如“贵企业倾向于探索多种渠道搜索合作伙伴的信息”、“贵企业与联盟伙伴建立了基于相互信任和彼此承诺的合作关系”。

(3)中介变量:知识流动。该变量的测量主要借鉴赵健宇[13]、Steensma 等[28]、Zhao等[29]的研究设计,例如“贵企业经常与合作伙伴沟通和共享新知识”等4个题项。

(4)调节变量:知识重构能力。借鉴叶江峰[12]、Karim等[30]和周丹[31]的研究,从新颖性知识的拓展与整合两个角度设置量表,包括5个条目,例如“贵公司积极进行关键思想与技术知识的融合”、“贵公司能够从多个角度、多渠道进行知识拓展与整合”。

此外,选取企业规模、企业年龄、创新投入和战略愿景作为控制变量。上述测量除控制变量外,其它潜变量均采用Likert 5级度量方法,从“非常不认同”到“非常认同”,由低到高打分。

3 实证分析

3.1 信度、效度检验

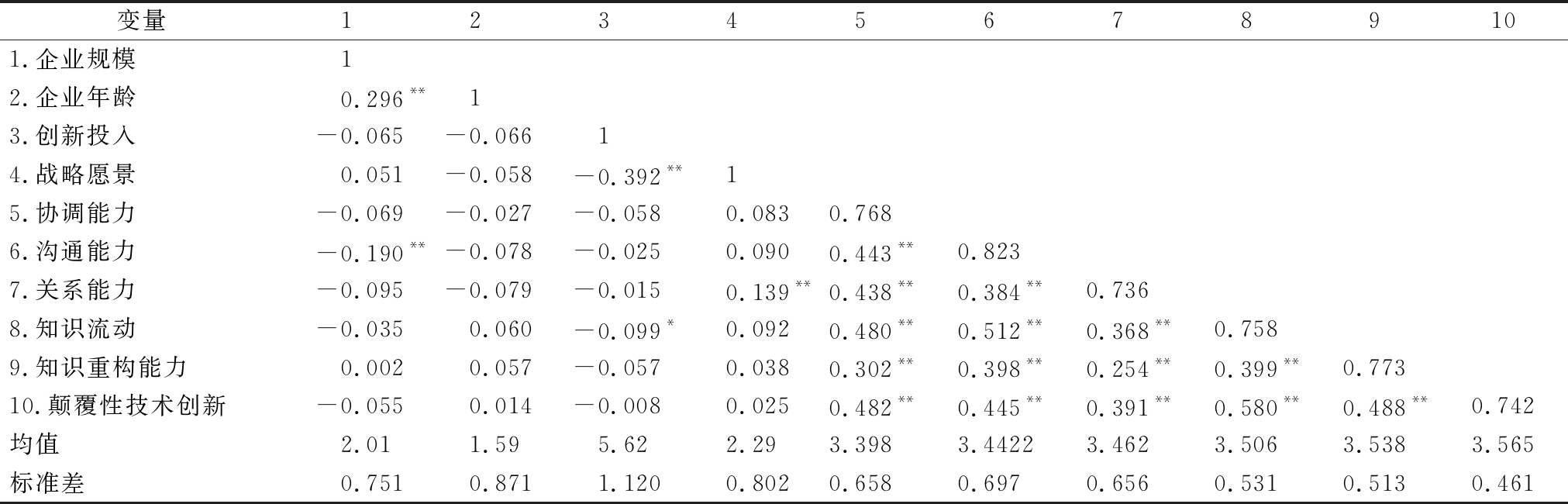

关于信度和效度检验,本文采用Cronbach's α系数测试每个项目的内部一致性,并构造一个可靠性系数测试潜在变量内部质量。如表1所示,4个潜变量的Cronbach's α系数的值均大于0.8,说明量表可靠性良高。量表效度主要包括内容效度和结构效度,本研究的量表设计是在其他学者先前研究基础上进行的,因此,内容效度良好。区分效度包括收敛效度和结构效度。首先,使用平均方差提取(AVE)衡量收敛效度,使用可靠性分析(CR)衡量结构效度。如表1所示,潜变量的AVE大于0.50,满足临界值0.5的要求,CR值大于0.80,表明变量具有良好的收敛效度和结构效度。其次,如表2所示,每个变量的方差平方根大于该行与该列相关系数,表明该度量具有良好的判别有效性。另外,Kaiser-Meyer-Olkin(KMO)是用于比较变量之间简单相关系数和部分相关系数的指数,KMO的统计范围介于0和1之间,KMO值越接近1,变量之间相关性越强。表1中测试结果显示KMO值均大于0.7,累积因子的解释通常大于60%,表明原始变量更适合作因子分析。

表1 变量测量题项与信度、效度检验结果

Tab. 1 Variable measurement items and reliability and validity tests

维度测量题项因子载荷AVEC RKMOCronbach's α值联盟管理能力协调能力贵企业将现有全部联盟伙伴视为需要全局协调的整体 0.7680.5900.8520.7780.767贵企业能够协调多个联盟伙伴参与的创新活动0.787贵企业能够系统地协调对各联盟伙伴的合作策略0.783贵企业能够有序地协调联盟伙伴间资源流动 0.732沟通能力贵企业与联盟伙伴在合作过程中遇到问题会及时沟通0.8470.6780.8630.6850.758贵企业通过沟通方式减少了合作中的不确定风险0.836贵企业能够制定各联盟伙伴满意的折中方案以应对分歧0.785关系能力贵企业与联盟伙伴建立了基于相互信任和彼此承诺的合作关系0.7120.5420.8250.7390.729贵企业能够灵活应对合作过程中遇到的困难和联盟伙伴的需求0.721贵企业能够维护和拓展联盟伙伴间长期合作关系0.721贵企业与联盟伙伴间形成较为稳定的外部关系质量0.788知识流动贵企业经常与合作伙伴沟通和共享新知识0.7630.5740.8430.7340.751贵企业经常与其他同伴交流技术创新诀窍0.735贵企业经常从伙伴中获取新知识和新思想0.743贵企业愿意与伙伴分享和传播关键性创新知识和隐性知识0.787知识重构能力贵企业具有快速识别外部知识用途的能力0.7780.5980.8560.7530.776贵企业具有发现外部知识源的能力0.771贵企业具有引进外部知识的能力0.800贵企业具有外部知识整理归纳的能力0.743颠覆性技术创新贵企业实施颠覆性技术创新使原有技术轨道产生断裂,形成新的技术轨道0.7380.5510.8800.8730.837贵企业变革新技术获得比竞争对手更大市场份额0.743企业技术与互联网商业模式的充分结合对原有市场进行破坏,实现了颠覆性技术创新0.757技术变革使颠覆性技术创新的技术性能改进比市场需求发展更快0.747颠覆性创新战略为贵企业赢得了良好的社会形象0.736企业能够流畅地将技术从非主流市场扩散到主流市场0.732

3.2 共同方法偏差检验

依据Podsakoff[32]的方法,本文采取过程控制与统计控制的方法减少同源偏差问题。在过程控制阶段,没有明确标出所有研究变量属于自变量、因变量还是中介与调节变量,所以,被试对象不会刻意为了迎合研究主题而违背自我的主观判断。另外,采用Harman检验以检验共同方法偏差的威胁,根据探索性因子分析,第一个主成分仅解释了总方差的25.3%,因此,第一个因素不能解释大多数方差,故而共同方法偏差的威胁不存在。

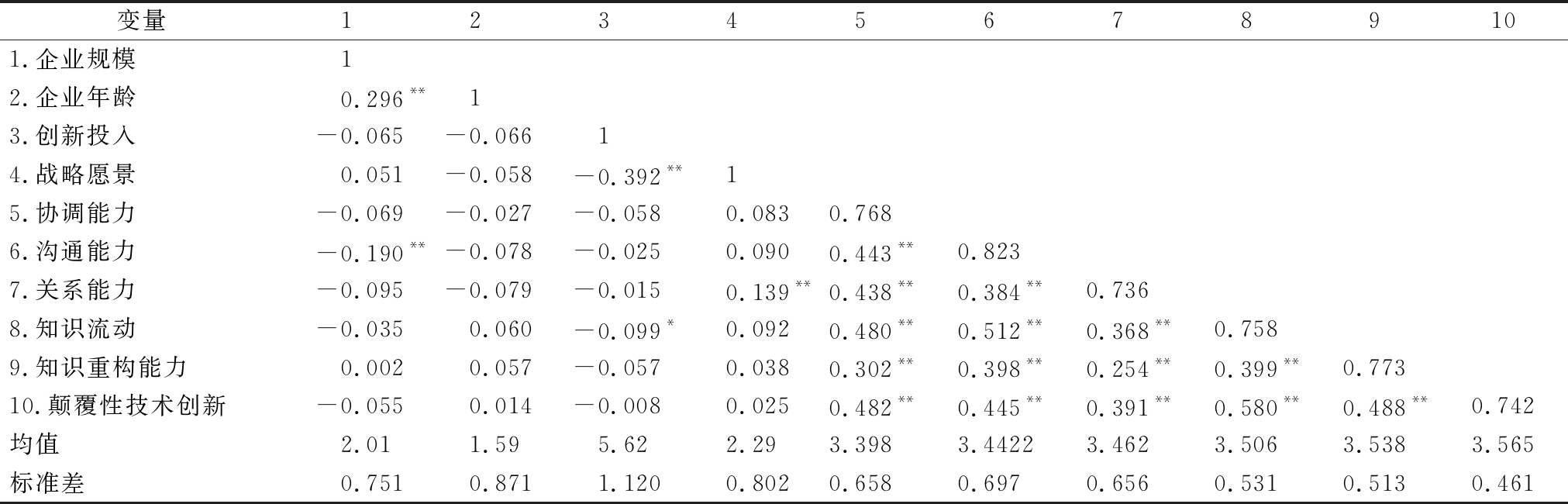

3.3 相关分析

变量之间的相关系数见表2,其中自变量联盟管理能力三维度(协调能力、沟通能力和关系能力)与企业颠覆性技术创新的相关性分别为(β=0.482,ρ<0.01;β=0.445,ρ<0.01;β=0.391,ρ<0.01)。中介变量知识流动与颠覆性技术创新的相关性分别为(β=0.580,ρ<0.01)。中介变量知识流动与调节变量知识重构能力的相关系数为(β=0.399,ρ<0.01),知识重构能力与企业颠覆性技术创新的相关系数为(β=0.488,ρ<0.01)。变量间相关性仍低于统计标准(<0.7),相关性不高[33],为后文实证研究奠定了基础,并且本研究将所有变量测量题项合并为一个因子进行验证性因子分析,发现模型拟合指数较为理想。关于方差膨胀因子VIF值,结果显示,所有方差膨胀因子最大不超过2,远小于临界值10,因此,排除多重共线性。

表2 各变量描述性统计及相关分析

Tab.2 Results of the descriptive statistics and correlation analysis

注:*表示P<0.05,**表示P<0.01,***表示P<0.001,N=451,对角线上的数值为AVE平方根

变量123456789101.企业规模12.企业年龄0.296**13.创新投入-0.065-0.06614.战略愿景0.051-0.058-0.392**15.协调能力-0.069-0.027-0.0580.0830.7686.沟通能力-0.190**-0.078-0.0250.0900.443**0.8237.关系能力-0.095-0.079-0.0150.139**0.438**0.384**0.7368.知识流动-0.0350.060-0.099*0.0920.480**0.512**0.368**0.7589.知识重构能力0.0020.057-0.0570.0380.302**0.398**0.254**0.399**0.77310.颠覆性技术创新-0.0550.014-0.0080.0250.482**0.445**0.391**0.580**0.488**0.742均值2.011.595.622.293.3983.44223.4623.5063.5383.565标准差0.7510.8711.1200.8020.6580.6970.6560.5310.5130.461

3.4 假设检验

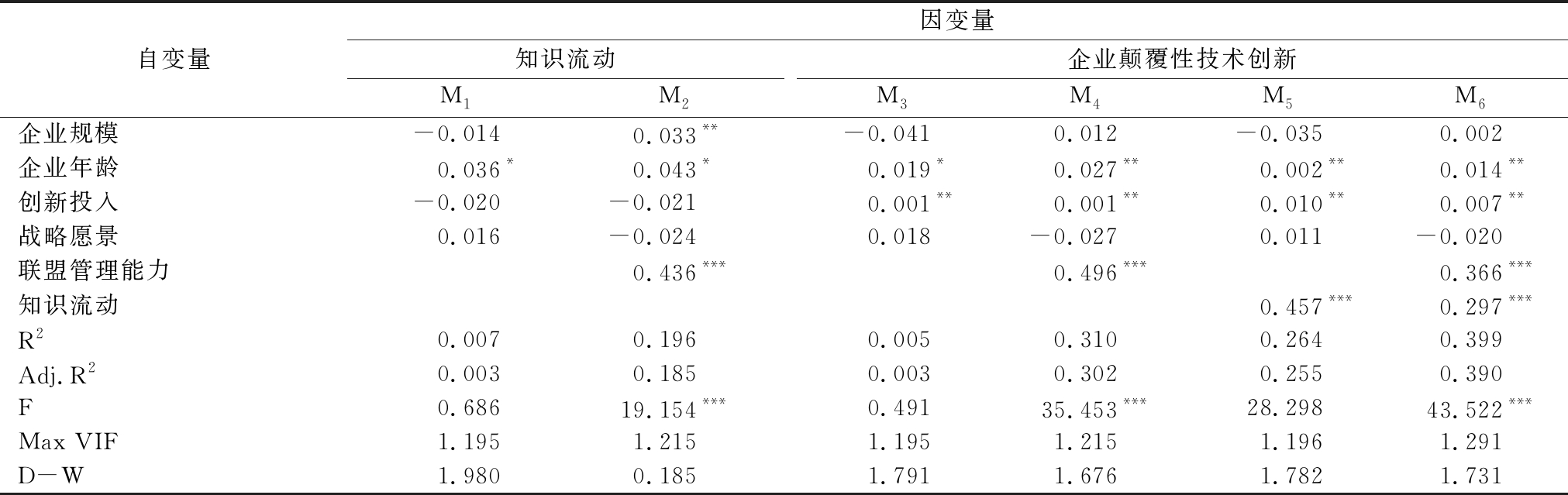

本文主要采用层级回归分析验证研究假设:

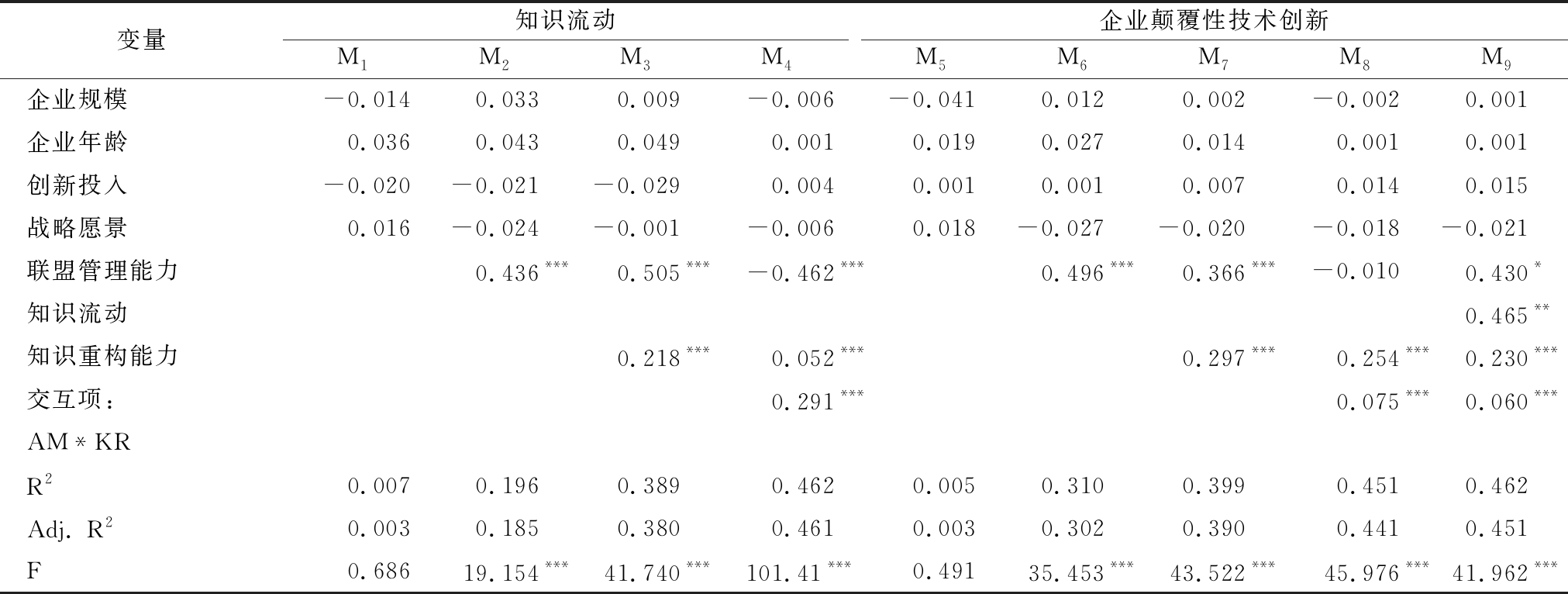

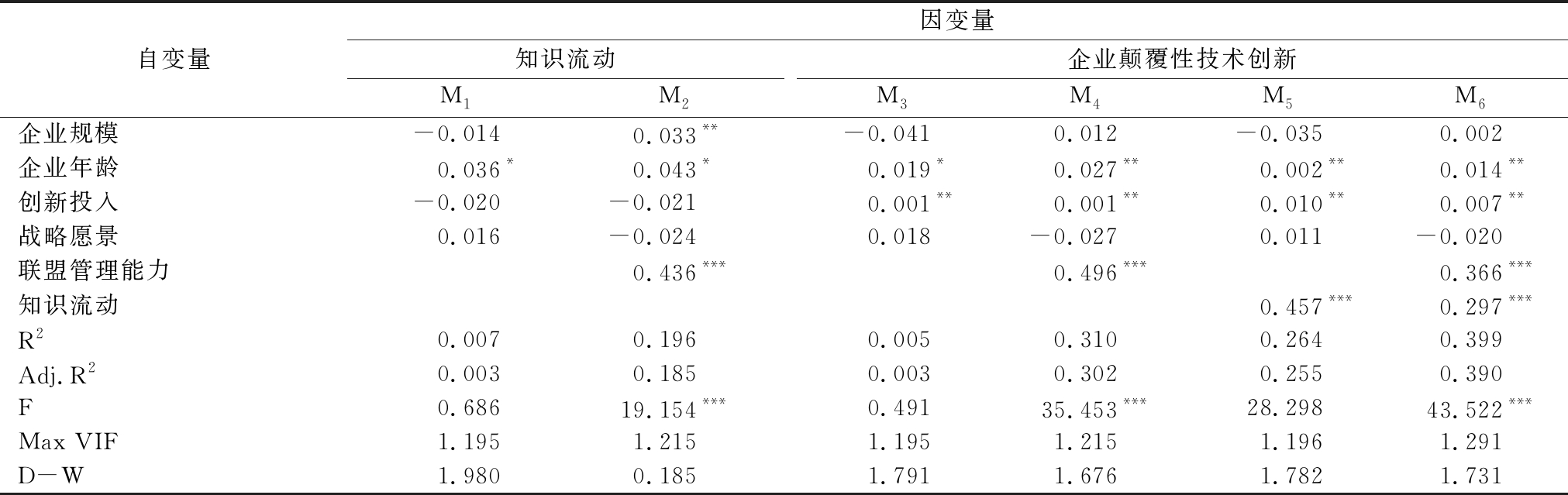

(1)主效应检验。本研究中联盟管理能力包含3个维度,考虑到3个自变量的研究视角具有一致性且相关性较高,对其进行标准化处理,并加权平均为一个总的研究变量“联盟管理能力”,其中,联盟管理能力3个维度加权平均时权重设置为等权重(均为33%)。假设H1提出联盟管理能力正向影响企业颠覆性技术创新,为验证此假设,本文首先仅分析控制变量(企业规模、企业年龄、创新投入和战略愿景)对企业颠覆性技术创新的影响;其次,将自变量(联盟管理能力)放入回归方程,如表3模型4显示,联盟管理能力对企业颠覆性技术创新(β=0.496,ρ<0.001)具有显著正向影响,因而H1被验证。这说明创新联盟管理能力使得联盟内企业之间形成了较为紧密的合作关系,有利于创新联盟中企业建立稳固协作的合作模式,这种高度信任的协作模式将对高科技企业开展颠覆性技术创新产生积极影响。因此,联盟管理能力有助于联盟内企业进行资源整合,打造强大的创新能力,最终促进企业颠覆性技术创新。

(2)中介效应检验。表3中模型4验证了联盟管理能力对企业颠覆性技术创新有显著正向影响,此外,联盟管理能力正向影响企业知识流动,其回归系数为(β=0.436,ρ<0.001),表明H2得到支持;知识流动对企业颠覆性技术创新的标准回归系数为(β=0.457,ρ<0.001),意味着知识流动对企业颠覆性技术创新有显著正向影响(模型5所示),因而H3得到验证。模型6显示,当中介变量(知识流动)引入研究模型中,自变量(创新联盟管理能力)对因变量(企业颠覆性技术创新)的回归系数从0.496降为0.366,仍然显著,即知识流动在联盟管理能力与企业颠覆性技术创新间关系中起到部分中介作用,因而H4得到验证。

表3 基本回归分析结果

Tab.3 Results of basic regression analysis

注:*表示P<0.05,**表示P<0.01,***表示P<0.001

自变量因变量知识流动M1M2企业颠覆性技术创新M3 M4 M5 M6企业规模-0.0140.033**-0.0410.012 -0.035 0.002企业年龄0.036*0.043*0.019*0.027** 0.002** 0.014**创新投入-0.020-0.0210.001**0.001** 0.010** 0.007**战略愿景0.016-0.0240.018-0.027 0.011 -0.020联盟管理能力 0.436*** 0.496*** 0.366***知识流动 0.457*** 0.297***R2 0.0070.1960.005 0.310 0.264 0.399Adj.R2 0.0030.1850.0030.302 0.255 0.390F0.68619.154***0.49135.453***28.29843.522***Max VIF1.1951.2151.1951.2151.1961.291D-W1.9800.1851.7911.6761.7821.731

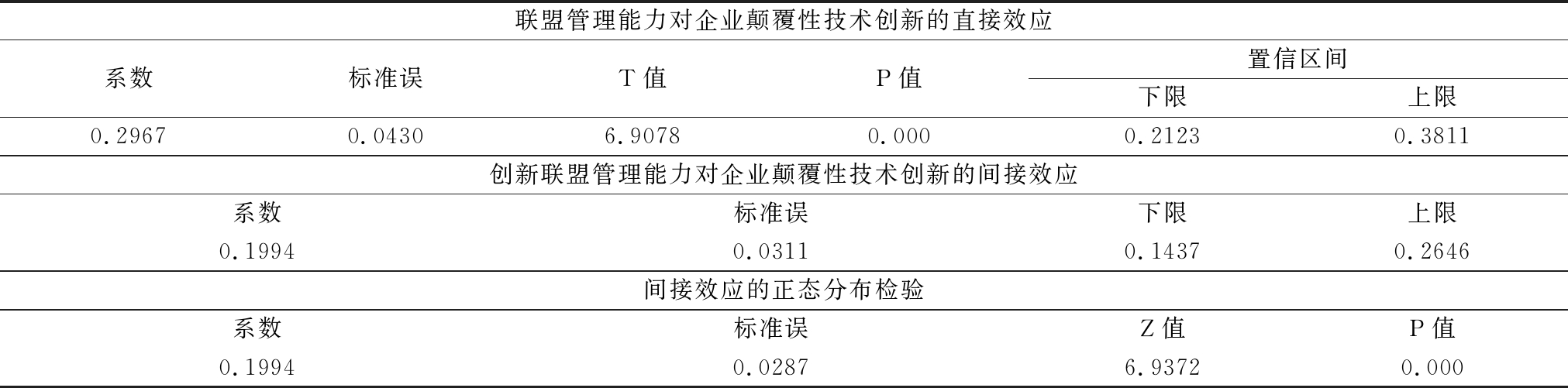

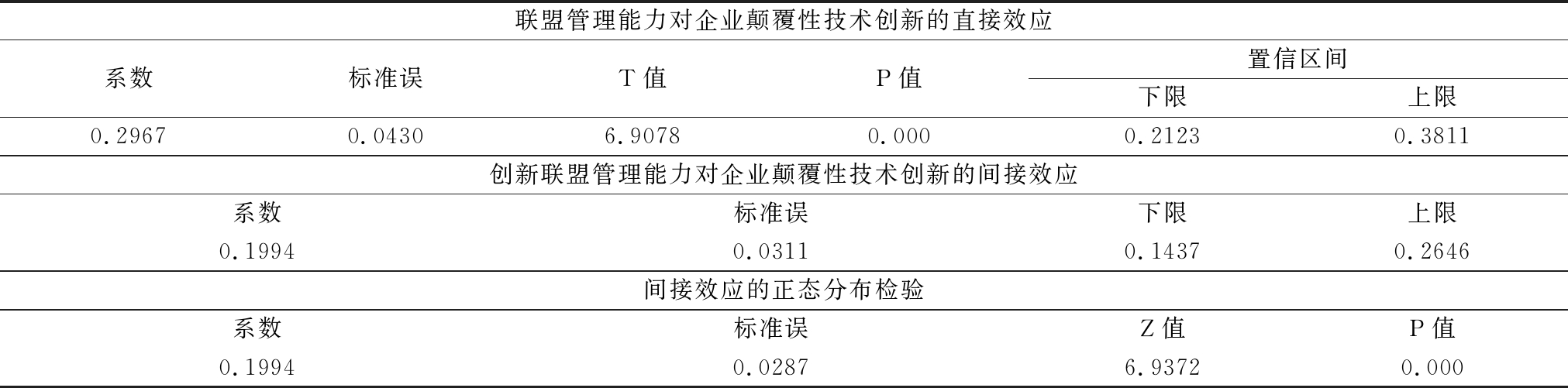

此外,采用Bootstrapping 法进一步验证知识流动在创新联盟管理能力与企业颠覆性技术创新中的部分中介效应[34]。设置Bootstrap样本数为1 000,非参数估计置信区间为95%。实证结果如表4所示,知识流动在创新联盟管理能力与企业颠覆性技术创新的关系中起到部分中介效应,检验结果显示间接效应系数显著(β=0.199 4),95% 置信区间为 [0.143 7,0.264 6],不包含零点。因此,H4进一步得到支持。结果表明,知识流动在创新联盟管理能力与企业颠覆性技术创新之间(Z=6.937 2,ρ<0.001)发挥显著促进作用,H4更进一步得到支持。

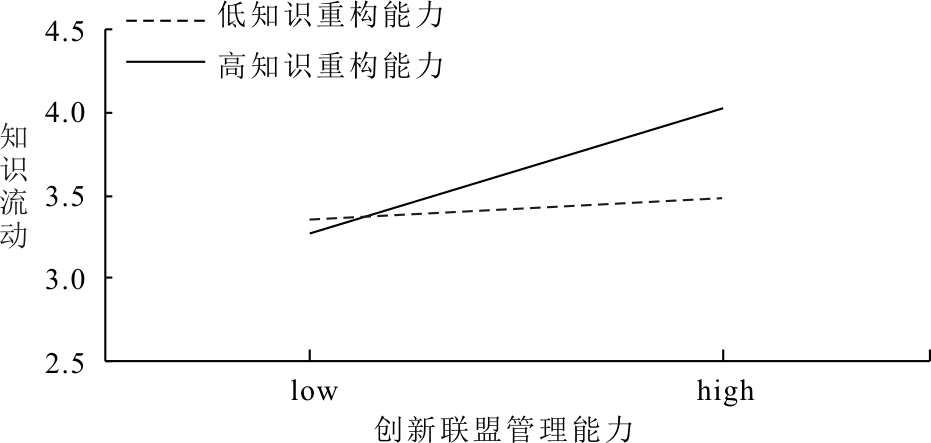

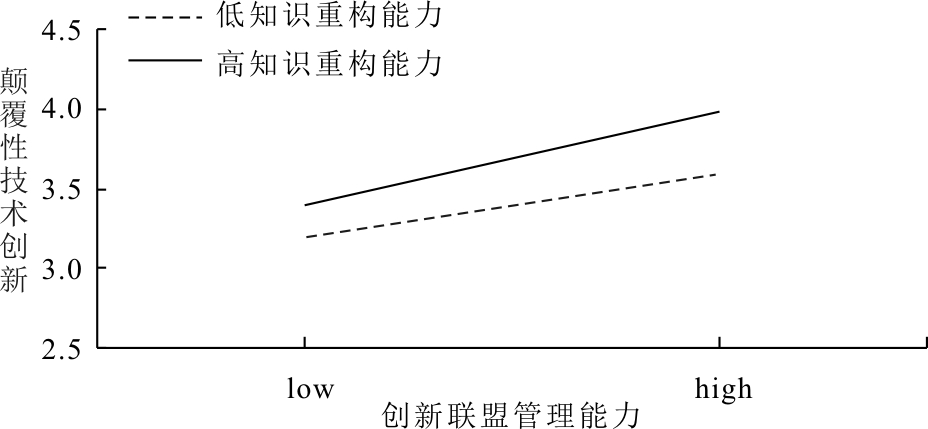

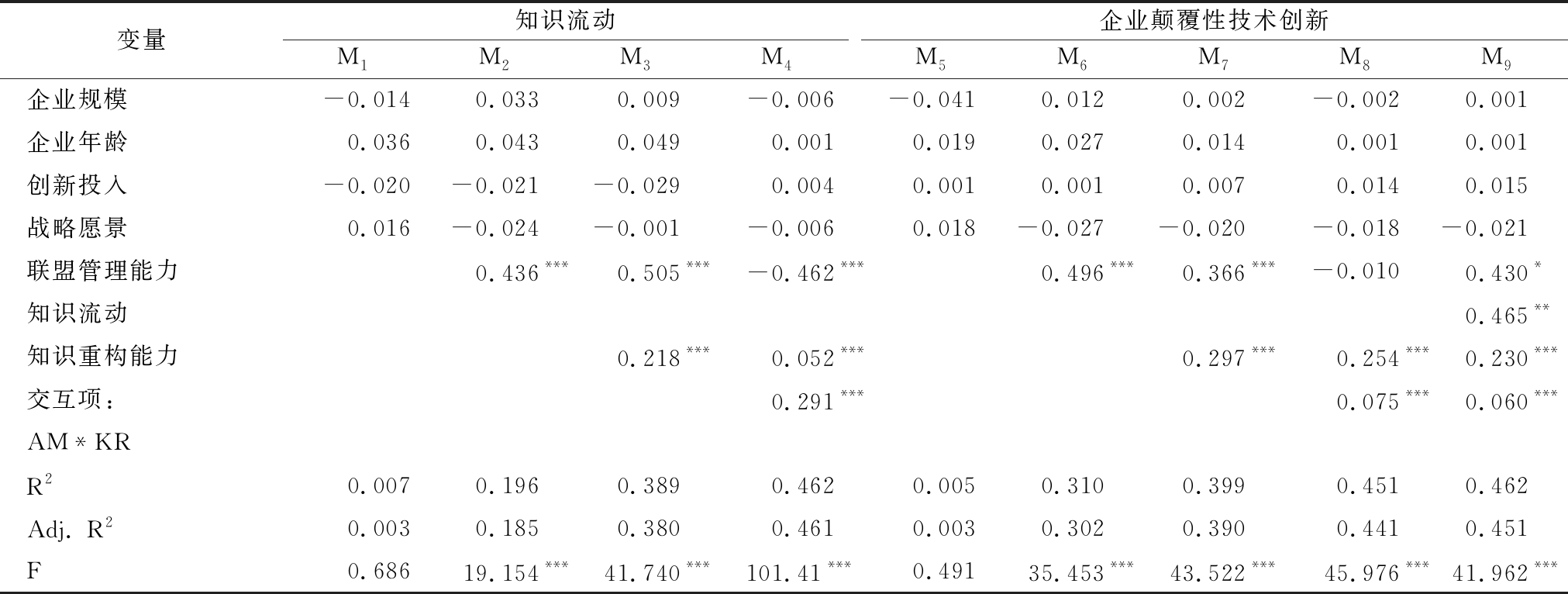

(3)调节效应检验。假设H5提出知识重构能力正向调节联盟管理能力与知识流动间关系。为验证这一假设,逐步引入自变量和调节变量,最后加入自变量和调节变量的交互项。为了消除共线性问题,对自变量和调节变量进行中心化处理。由表4的M4可知,联盟管理能力与知识重构能力的交互作用对企业知识流动具有正向影响(β=0.291,ρ<0.001),即知识重构能力正向调节联盟管理能力与企业知识流动的正向关系,H5a得到验证。同理,为了验证假设H5b,将企业颠覆性技术创新作为因变量,依次将自变量(联盟管理能力)、调节变量(知识重构能力)以及交互项引入研究模型中,由模型8可知,联盟管理能力与知识重构能力的交互项对企业颠覆性技术创新的影响显著为正(β=0.075,ρ<0.001),H5b得到支持。模型9是加入所有控制变量、调节变量、中介变量以及自变量与调节变量的交互项后的全模型,从表5中易见,H1、H4、H5a和H5b再次得到验证。

表4 知识流动的中介效应(Bootstrapping检验)

Tab.4 The mediators of knowledge Flow (Bootstrapping test)

注:样本量451,系数为非标准化,Bootstrap 样本量1000

联盟管理能力对企业颠覆性技术创新的直接效应系数标准误T值P值置信区间下限上限0.29670.04306.90780.0000.21230.3811创新联盟管理能力对企业颠覆性技术创新的间接效应系数标准误下限上限0.19940.03110.14370.2646间接效应的正态分布检验系数标准误Z值P值0.19940.02876.93720.000

表5 知识重构能力的调节效应

Tab.5 The moderators of knowledge reconstruction ability

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001,AM*KR为联盟管理能力×知识重构能力

变量知识流动M1M2M3M4企业颠覆性技术创新M5M6M7M8M9企业规模-0.0140.0330.009-0.006-0.0410.0120.002-0.0020.001企业年龄0.0360.0430.0490.0010.0190.0270.0140.0010.001创新投入-0.020-0.021-0.0290.0040.0010.0010.0070.0140.015战略愿景0.016-0.024-0.001-0.0060.018-0.027-0.020-0.018-0.021联盟管理能力0.436***0.505***-0.462***0.496***0.366***-0.0100.430*知识流动 0.465**知识重构能力 0.218***0.052*** 0.297***0.254***0.230***交互项: 0.291*** 0.075***0.060***AM*KRR20.0070.1960.3890.4620.0050.3100.3990.4510.462Adj. R20.0030.1850.3800.4610.0030.3020.3900.4410.451F0.68619.154***41.740***101.41***0.49135.453***43.522***45.976***41.962***

为进一步验证知识重构能力的调节效应,分别以高于均值1个标准差和低于均值1个标准差为基准,绘制图2和图3。由图2可知,随着知识重构能力的增强,联盟管理能力对企业知识流动的正向影响会增强。且由图3可知,知识重构能力强化了联盟管理能力与企业颠覆性技术创新的正相关关系,随着知识重构能力的提升,联盟管理能力作用于企业颠覆性技术创新的正向作用也随之增强。

4 结论与启示

4.1 研究结论

基于知识管理视角,以知识流动为中介变量、知识重构能力为调节变量,在企业层面构建了联盟管理能力与企业颠覆性技术创新的影响机制。对中国高科技企业451份有效问卷进行实证检验,得出如下结论:

(1)联盟管理能力对企业颠覆性技术创新有显著正向影响。该研究结论与有关联盟管理能力、企业颠覆性创新和突破性创新绩效的研究结果相一致。其主要原因是联盟管理能力有助于联盟内主导性企业前瞻性地搜寻和发掘外部关键性创新知识与技术,丰富联盟企业资源池。其中,联盟全局协调与沟通降低了合作创新过程中重复行为以及协作成本,促进了创新资源高效流动与分配利用。而联盟关系治理能力增进了联盟伙伴间互信和自我约束,提升了合作意愿。因此,联盟管理能力显著促进企业颠覆性技术创新得到了证实。

(2)知识流动在联盟管理能力与企业颠覆性技术创新的关系中发挥部分中介作用,即研究假设H2-H4获得了实证数据的支持。一方面,联盟管理能力提升联盟企业间文化交融和组织认同度,有利于企业拓展知识搜索渠道,提升知识溢出效应。此外,较强的联盟管理能力有利于规避成员间知识隐匿行为和机会主义,提升知识共享水平,进而促进知识流动。另一方面,联盟内企业通常会创造和维持其它企业难以模仿的知识优势,以保持自身市场竞争地位,知识流动打破联盟间知识保护壁垒,有利于多元化知识交融,从而推动企业在复杂商业环境中实现技术跨越式发展,最终推动企业颠覆性技术创新战略顺利实施。

(3)知识重构能力正向调节联盟管理能力与知识流动的关系。研究显示,企业知识重构能够将不同形式的外源知识进行编码、重组,改变原有知识结构,破除限制新技术知识融入企业的障碍,促进知识扩散与传播,进而有利于外部知识在联盟组织内流动。并且,知识重构能力越强,越能准确高效地识别新颖性知识,并将搜索到的异质性知识融入到企业现有知识结构中,进而在本质上促进知识流动。

(4)联盟管理能力与企业颠覆性技术创新之间的关系也受到知识重构能力的正向调节。创新的关键是创新资源(创新知识和技术)的高效配置与整合,在动态复杂的商业环境中,具备较强知识重构能力的企业往往能够洞悉资源危机,不断寻求新的外源知识,并在复杂多变的商业环境中完成内外知识资源优化配置,深化知识内化能力,推动企业颠覆性技术创新。

4.2 理论贡献

本文理论贡献在于:①拓展了颠覆性技术创新的前因变量研究。已有研究主要从市场环境、商业模式和技术演化等视角探讨其对企业颠覆性技术创新的影响,但是很少从联盟的整体视角即联盟管理能力层面展开分析,本文突破了这一局限,探究其对企业颠覆性技术创新的影响;②已有研究从联盟的微观层面、中观层面研究其对企业知识流动的影响,但是,鲜有从联盟宏观层面(联盟管理能力)的动态视角探究其对知识流动的影响,本文凸显了联盟管理能力对组织知识流动的作用,以及知识流动对企业颠覆性技术创新的影响;③探究了影响联盟企业颠覆性技术创新的情景变量,丰富了数字经济时代创新创业管理相关研究。

4.3 管理启示

本文实践启示包括:①数字经济时代下,提升创新联盟形式中的联盟管理能力对企业创新战略实施具有重要意义。选择优质合作伙伴,形成联盟组合关系,加强联盟关系协调和沟通,充分利用联盟组合蕴含的网络资源,实施更高层次的技术创新战略;②正视企业知识管理活动,知识管理推动联盟组织间知识传播与融合,丰富了企业自身创新知识。企业应积极依托数字经济大环境,借助5G、人工智能等数字技术加强组织间合作,提升知识管理效率,建立内部惯例流程,打造知识驱动企业颠覆性技术创新模式;③政府机构应充分借助数字化和智能化的时代优势,积极出台有利的创新政策,引导企业与科研机构之间展开技术合作与交流互动,促进创新知识跨界流动,使企业在瞬息万变的数字经济时代实现颠覆性技术跃迁发展;④企业应提升自身知识重构能力,以便更高效地探寻隐性知识、高价值管理经验与创新技巧,促进知识与技术的跨越式融合,进而推动颠覆性技术创新。

4.4 局限与展望

首先,本研究调查数据来源于高科技企业,研究样本具有局限性,研究结果不能代表所有企业的颠覆性创新情况,未来研究可以考虑选取其它企业进行分析。其次,研究数据主要通过调查问卷形式获取,带有较强的主观色彩,未来研究可以考虑从Wind、国泰安等数据库获取客观数据进行分析。再次,仅提出积极的假设和单向效应,而在管理实践中联盟管理能力与企业颠覆性技术创新之间是否存在非线性关系,例如U型关系或倒U型关系将是一个有趣的探索。未来研究可以探索这种双向因果关系。最后,未来研究可以拓展更多情境变量,分析其对企业知识管理和颠覆性技术创新的间接性影响,例如团队认知冲突、IT治理等。同时,未来研究有必要对影响“同盟”的因素进行前瞻性分析。

参考文献:

[1] 逄健,朱欣民. 国外数字经济发展趋势与数字经济国家发展战略[J]. 科技进步与对策,2013,30(8):124-128.

[2] 肖静华,胡杨颂,吴瑶. 成长品:数据驱动的企业与用户互动创新案例研究[J]. 管理世界,2020,36(3):183-205.

[3] 王超,许海云,方曙. 颠覆性技术识别与预测方法研究进展[J]. 科技进步与对策,2018,35(9):152-160.

[4] HALL J,MATOS S V,MARTIN M J C. Innovation pathways at the base of the pyramid:establishing technological legitimacy through social attributes[J]. Technovation,2014,34(5-6):284-294.

[5] 殷俊杰,邵云飞.联盟组合管理能力对焦点企业合作创新绩效的影响研究[J].管理学报,2018,15(6):865-873.

[6] 郑胜华,芮明杰,池仁勇. 联盟能力的基本架构及其提升联盟绩效的机理研究[J]. 科学学与科学技术管理,2007,28(6):122-128.

[7] 段云龙,张新启,刘永松,等.基于管理协同的产业技术创新战略联盟稳定性研究[J].科技进步与对策,2019,36(5):64-72.

[8] 殷俊杰,王思梦,邵云飞.联盟组合管理能力、关键资源获取与突破性技术创新绩效研究[J].电子科技大学学报(社科版),2017,19(1):8-14.

[9] MIHARDJO, LEONARDUS W, et al. The effect of business alliance and innovation management on sustainable competitive advantages for incumbent telecommunication companies in the disruptive era [J]. Advanced Science Letters, 2018, 24:8342-8346.

[10] STIVASTAVA M K, GNYAWAL D R. When do relational resources matter? leveraging portfolio technological resources for breakthrough innovation [J]. IEEE Engineering Management Review, 2017, 45(2):83-96.

[11] SARKAR M B, AULAKH P S, MADHOK A. Process capabilities and value generation in alliance portfolios[J]. Organization Science, 2009, 20(3):583-600.

[12] 赵健宇,付程,袭希. 知识嵌入性、知识流动与战略联盟结构升级的关系研究[J]. 管理评论,2020,32(1):91-106.

[13] 王娟茹,杨苗苗,李正锋. 跨界搜索、知识整合与突破性创新[J]. 研究与发展管理,2020,32(3):111-122.

[14] 叶江峰,任浩,郝斌. 外部知识异质度对创新绩效曲线效应的内在机理:知识重构与吸收能力的视角[J]. 科研管理,2016,37(8):8-17.

[15] SCHREINER M,KALE P,CORSTEN D. What really is alliance management capability and how does it impact alliance outcomes and success[J]. Strategic Management Journal,2009,30(13):1395-1419.

[16] OZCAN P,EISENHARDT K M. Origin of alliance portfolios:entrepreneurs,network strategies,and firm performance[J]. Academy of Management Journal,2009,52(2):246-279.

[17] HOANG H,ROTHAERMEL F T. The effect of general and partner-specific alliance experience on joint R&D project performance[J]. Academy of Management Journal,2005,48(2):332-345.

[18] CASTRO I,CASANUEVA C,GALáN J L. Dynamic evolution of alliance portfolios[J]. European Management Journal,2014,32(3):423-433.

[19] SCHILKE O, COOK K S. Sources of alliance partner trustworthiness: integrating calculative and relational perspectives[J]. Strategic Management Journal,2015,36(2):276-297.

[20] TORTORIELLO M,REAGANS R,MCEVILY B. Bridging the knowledge gap:the influence of strong ties,network cohesion,and network range on the transfer of knowledge between organizational units[J]. Organization Science,2012,23(4):1024-1039.

[21] TSANG E W K,NGUYEN D T,ERRAMILLI M K. Knowledge acquisition and performance of international joint ventures in the transition economy of Vietnam[J]. Journal of International Marketing,2004,12(2):82-103.

[22] CUMMINGS J L,TENG B S. Transferring R&D knowledge:the key factors affecting knowledge transfer success[J]. Journal of Engineering and Technology Management,2003,20(1-2):39-68.

[23] O'LEARY D E. Artificial intelligence and big data[J]. IEEE Intelligent Systems,2013,28(2):96-99.

[24] 辛德强,党兴华,魏龙. 双元导向创新独占机制、知识流动与联盟绩效[J]. 科学学研究,2017,35(6):931-939.

[25] 孙金花,庄万霞,胡健. 隐性知识异质性对知识型团队创造力的影响:以知识重构为有调节的中介变量[J]. 科技管理研究,2020,40(14):174-183.

[26] 王建军,曹宁,叶明海. 多维知识搜寻、知识重构与企业持续创新:IT治理的调节作用[J]. 软科学,2020,34(9):85-89.

[27] YU D,HANG C C. A reflective review of disruptive innovation theory[J]. International Journal of Management Reviews,2010,12(4):435-452.

[28] STEENSMA H K,HOWARD M,LYLES M,et al. The compensatory relationship between technological relatedness,social interaction,and knowledge flow between firms[J]. Strategic Entrepreneurship Journal,2012,6(4):291-306.

[29] ZHAO J Y,XI X,YI S. Resource allocation under a strategic alliance: how a cooperative network with knowledge flow spurs co-evolution[J]. Knowledge-Based Systems,2015,89:497-508.

[30] KARIM S,MITCHELL W. Path-dependent and path-breaking change:reconfiguring business resources following acquisitions in the US medical sector,1978-1995[J]. Strategic Management Journal,2000,21(10-11):1061-1081.

[31] 周丹. “资源整合”与“资源重构”两大构念比较:基于资源观视角[J]. 外国经济与管理,2012,34(8):18-25.

[32] PODSAKOFF P M,MACKENZIE S B,LEE J Y,et al. Common method biases in behavioral research:a critical review of the literature and recommended remedies[J]. The Journal of Applied Psychology,2003,88(5):879-903.

[33] FAUL F,ERDFELDER E,BUCHNER A,et al. Statistical power analyses using G*Power 3.1:tests for correlation and regression analyses[J]. Behavior Research Methods,2009,41(4):1149-1160.

[34] HAYES A F. Beyond Baron and Kenny:statistical mediation analysis in the new millennium[J]. Communication Monographs,2009,76(4):408-420.

(责任编辑:万贤贤)