The study proposes the idea of city intellectual management by introducing intellectual management theory in organizational field into city governance. For sustainable urban development, both knowledge and personality capital are indispensable, and they complement each other in structure and promote each other in function. Therefore, urban intellectual management is committed to promoting the coupling and coordination between knowledge management and character management in cities, which is specifically reflected in the co-direction, synchronization, association, collaboration and interaction mechanism between the two. Intellectual management enhances the growth of cities′ knowledge and personality capital and then promotes their sustainable developments.

The study focuses on answering the following research questions. First, can the knowledge capital and personality of a city form the main driving factors for its sustainable development? Second, how much impact does the coupling degree and coordination degree of urban knowledge capital and personality have on urban sustainable development? In order to answer the above questions, we follow the following three research steps. First, we evaluate the levels of urban knowledge capital, personality capital and sustainable development; second, we measure the degree of coupling coordination between knowledge and personality capital; and lastly we measure the effect of urban intellectual management on urban sustainable development.

We complete the evaluation process by develop a method through the combination of entropy weight and TOPSIS, and construct a coupling coordination degree model to measure the degree of coupling and coordination. Thirty provincial capital cities or municipalities are taken as samples to support the empirical analysis. Furthermore, we measure the impacts by using linear regression, ridge regression method and Sobel test procedure.

The study reveals the positive roles of knowledge capital, personality capital as well as their coupling coordination degree in the increasing of sustainable development capacity. It is found that the thirty provincial capitals or municipalities in mainland China still have great potential in the development of knowledge capital and personality, which needs further improvement of the level of urban sustainable development; there is a high correlation between urban knowledge capital, personality capital and sustainable development level, especially the consistency between personality capital and sustainable development level; the personality capital and its square term and the coupling coordination degree between personality and knowledge capital have been proved to be the main factors to promote the level of urban sustainable development; however, urban knowledge capital has no significant direct influence on sustainable development.

By introducing the intellectual management theory of enterprise organization into the modernization practice of municipal social governance, the intellectual management theory of municipal society can be developed. The core points of the theory include three aspects. The first is the combined application, cooperative governance of knowledge management and character management, which constitute the main content of municipal intellectual management. The next refers to two intangible resources, i.e. knowledge and personality capital, which constitute the core driving factors of urban sustainable development. The third is the coupling and coordination between knowledge capital and personality capital which generates the sustainable mechanism of urban development.

We therefore put forward the following three countermeasures for the promotion of city's sustainable development from the perspective of city intellectual management. First, cities can explore ways to promote and enhance the modernization of municipal social governance from the perspective of strengthening the coordination between knowledge management and character management. Second, cities should strive to build a coupling and coordinated development mechanism of knowledge capital and personality capital, so that they can balance, promote and transform each other to promote sustainable urban development. Finally, the conception of urban intellectual management remains theoretical, and it may have various structures and application patterns in practice. Different cities, especially cities in different regions, should formulate appropriate intellectual management strategies and programs according to their respective development situation and relative advantages and disadvantages.

The limitations of this study are mainly reflected in three aspects. First, the sample size of provincial capital cities or municipalities is small. Next in the construction of the index system, a compromise has been made on the science and feasibility, and a few indexes still need to be considered and optimized and; third, although time window is taken into account, this study is still a research result based on cross-section data in essence, and lacks causality analysis based on longitudinal data. Therefore, we will focus on the optimization and improvement of samples, indicators, data and other aspects in the future, so as to obtain more scientific and reliable research results for providing more abundant and universal evidence for the theory of municipal intellectual management.

随着城镇化与城市群战略持续推进,我国城市发展突飞猛进。城市化为中国经济发展带来新逻辑、新机会与新动能,同时也带来诸多系统性问题,包括就业难题与环境治理压力、潜在粮食危机、城乡文化碰撞等。面对这些问题,中国政府提出的解决方案是推进市域社会治理现代化。该理念在中共第十九届四中全会和五中全会上被连续提出,其重要性与紧迫性不言而喻。根据庞金友[1]的论述,市域社会治理现代化是以市域为主体、以人民为中心、以城乡共进为理念的多元协同治理,包括自治、法治、德治、共治、智治等维度。该概念有助于深化认识法、德、智等因素在城市治理中的重要作用,但如何融合这些要素并真正落实多元协同治理还有待深入探索。

20世纪下半叶,中国部分城市因为自然资源丰裕而获得优先发展;改革开放后,东部沿海城市因改革红利和地理优势而迅速崛起;进入21世纪,中国城市发展更具包容性,以政治、文化、科技、外贸等多元化要素为驱动因子的多个城市开始以城市群、都市圈形式蓬勃发展,并逐渐成为一种大势。通过比较不同城市发展逻辑,可以发现,20世纪的城市发展主要依赖有形资源,尤其是自然资源; 21世纪的城市发展更加依赖无形资源,主要是知识资源与城市性格。例如深圳从一个小渔村崛起为一线城市,既是文化、制度、经济等方面开放性的结果,也是受到华为、中兴等大批高技术企业知识驱动作用的结果。城市性格为城市发展带来活力,知识资源为城市发展提升能力。

城市性格包括微观与宏观两层含义。从微观层面,城市性格是一个城市居民人格的共性体现,如上海人的时髦精致、乌鲁木齐人的热情粗犷、杭州人的务实包容、苏州人的温婉随和等[2],都是个体人格升华为城市性格的体现;从宏观层面,城市性格是一个城市在文化、政治、制度、管理、经济等方面展现出来的具有辨识度的特质,如深圳的开放包容、北京的宽容大气等[3]。美国文化学家英格尔斯[4]指出,任何地区不经历民众心理和行为的现代化改变,而是仅依靠技术、设备和制度引进,是不可能真正实现现代化的。因此,市域社会治理现代化的前提是城市性格从里(居民个体人格)到外(整体框架性性格)的现代化转变。

然而,城市性格现代化需要经历一个较长的社会演化过程,在上述过程中科技与知识起着越来越重要的推动作用。在现代经济与社会系统中,科学技术作为第一生产力成为推动城市可持续发展的引擎。在生产力与生产关系矛盾不断调和的过程中,科学技术也在深刻改变城市内部的生产关系、消费模式乃至生活状态。在知识资源演变、城市性格重塑的同时,城市性格也对知识资源的引进、吸收、创新、积累进行自我选择。如深圳之所以对腾讯、华为等新兴高技术企业和年轻的知识型人才产生巨大吸引力,在很大程度上得益于她开放与包容的城市性格特质。总而言之,城市性格与知识资源是相互影响、相互成就的关系,二者的转变和积累过程实际上是城市性格体系与知识系统耦合互动的结果。

喻登科等[5]从企业组织层面提出知性管理理论,认为知识资本与性格特质能够分别支撑企业核心竞争力培育、暂时性优势获取,因此二者的协同治理有利于企业组织获得持续竞争优势。据此,本文将知性管理理论引入市域治理,提出市域知性管理理论,以期探索与诠释知识资本、性格特质及其耦合协调对城市可持续发展的积极影响。

市域社会治理现代化是指市域层面统筹推动下的社会治理现代化实践[6],其目的是通过加强自治、法治、德治、共治和智治[1],推动治理水平系统化、社会化、精细化、法治化、智能化升级[7]。从当前的中国实践看,市域社会治理现代化的内涵聚焦在以下三方面:①以市域为主体,将目标定位为促进城市高质量与可持续发展;②以社会治理为内容,强调“人民至上”视域下的开放型、服务型、参与型治理体系构建;③以现代化为准则,强调互联网环境下的数字、科技赋能[8]。市域社会治理现代化强调通过知识赋能,打造有利于城市高质量与可持续发展的多样化、个性化、服务导向型治理体系[1]。

从概念、目标与焦点内容等方面审视,市域社会治理现代化与知性管理理念有着共通之处。知性管理是一种企业治理新理念,认为企业组织要实现高质量与可持续发展,不仅取决于土地、资本、劳动力等有形资源,更多地取决于无形资源。企业组织最核心的无形资源可归为知识资本与性格特质两种,类似于人类个体的双商(智商与情商),二者决定企业的发展潜力、特色与格局;加强知识资本与性格特质的协同治理,有利于企业组织能力升级,进而建立可持续竞争优势[5]。随后,喻登科等[9]、Li和Yu[10]、Yu等[11]、喻登科和严红玲[12]、Xiao和Yu[13]的研究成果均验证企业知识资本与性格特质的交互作用对创新能力、组织绩效、持续竞争优势具有积极影响。

影响城市可持续发展的因素很多,现有研究主要聚焦于三方面:第一,人才、科技、创新、产业升级支撑下的城市经济可持续发展[14];第二,绿色创新、环境保护、低碳与能源节约视角下的城市生态可持续发展[15];第三,创意、文化、理念、精神、价值观引领下的城市社会变迁与发展[16]。通过概括经济、生态与社会可持续发展的3条路径,可将城市可持续发展的驱动因素凝炼为无形资源。正如厉无畏[17]指出的,在创意城市发展理念下,人才的创造力、文化、知识等无形资源正取代有形资源,成为城市物质经济增长和精神财富创造的主要源泉,城市进入到创意驱动的包容性发展阶段。综上,城市的无形资源主要包含知识资源与性格特质两方面。由此,与企业组织相一致,城市的可持续发展也可以通过知性管理理论予以指导与实现。

既然驱动城市可持续发展的无形资源存在二元结构,那么其作用机制应该遵循耦合协调规则。已有文献讨论了耦合协调机制对城市发展的积极影响。如倪鹏飞等[18]验证了科技创新、经济活力及耦合协调度对亚洲城市可持续竞争力的解释力;岳良文等[19]采用耦合协调理论,阐述了信息化、绿色化对城市化的互动影响,由此提出以信息化与绿色化为双支撑的城市可持续发展新道路。在已有文献中,耦合被定义为两个或多个系统相互作用、彼此联系,甚至协同的作用机理,而协调被用来反映存在耦合关系的多个系统间的平衡机制[20]。受上述理论启发,本文认为市域层面的知识资本与性格特质之间也会遵循耦合协调规律,二者的耦合与交互作用对城市可持续发展产生积极影响。

知性管理是知识管理与组织性格管理的融合,强调通过知识资源的创造与积累驱动技术创新,以及通过异质性、个性化的性格特质培育,驱动新经济环境下的商业模式创新[21],进而通过技术创新奠定组织的核心竞争地位,通过新型商业模式设计与实现为组织赢得差异化竞争优势[10]。竞争优势为组织带来较高的市场回报,是组织生存的基础;核心竞争力是组织在产业竞争格局中拥有技术领先地位的重要支撑,是组织发展的关键[12]。因此,知性管理有助于组织将当前的生存与未来发展统一在一个逻辑框架下进行战略谋划和推动落实,从而为组织可持续发展提供保障。从某种程度而言,由知性管理驱动的可持续发展,其本质是我国正在倡导的创新驱动发展模式。

将知性管理理论引入市域治理实践,旨在强调市域政府可以通过加强知识资源与性格特质的协同治理,贯彻落实城市创新驱动发展战略。将城市类比于企业组织、人类个体等有机体,城市可持续发展的源泉是异质性的无形资源,包括相对“有形”的知识资本和更加“无形”的性格特质。知识资本主导城市的理性认知思维与技术创新能力,让城市发展更具效率与质量;性格特质主导城市的感性思维与特色体验。在新经济、新社会与传统文化的碰撞中,城市性格特质随之迁移和转变,城市也在传统和现代的交互融合中实现人格完善与潜默发展。由知识资本驱动的创新发展会加速城市发展,这种加速在可持续发展目标层面会利弊共存:在发展“价值化”的同时,带来城市空间格局的同质化和时间格局的“去历史化”。性格特质的引入能够弥补上述缺陷,通过城市生态有机体的自我选择、沉淀和创新机制,决定城市发展的最适方向与步伐,让城市在记忆和创新的交互作用下实现有序、高质和个性化发展。对于城市可持续发展而言,知识资本和性格特质都不可或缺,二者结构互补、功能互促。由此,市域知性管理致力于促进城市在知识管理和性格管理上耦合、协调,具体反映为二者同向、同步、关联、协作与交互。

城市的知识管理需要落实到管理对象与要素上。根据知识资本、智力资本理论,其构成要素一般包括人力资本、结构资本、关系资本等。与企业组织不同,市域层面的知识资本有更宏观的体现。例如市域人力资本着重强调民生与教育两方面;市域结构资本强调城市基础设施建设,尤其侧重于通讯、交通等方面;市域关系资本强调城市内、城市间的人口流动与经贸往来[22]。城市知识管理就是通过对嵌入在教育、民生、通讯、交通、贸易等经济社会活动中的知识资源进行总量、流量、结构的管理,实现优化知识资源配置,提高知识资本利用效率[23]。

城市性格管理的实施路径,一方面可以引入人类个体的性格特质理论予以指导,另一方面也需要与当前的现代化治理理念相结合。在人格心理学中,最被广泛接受的性格理论是大五人格理论,其识别出人类个体性格特质的5个维度,分别是开放性(创新和审美)、外倾性(热情和有社交倾向)、尽责性(公正和承担环境责任)、宜人性(友好和相互信任)、情绪稳定性(目光长远和自信)[24]。这些修饰性词汇通常也被用来描述社会有机体,例如开放型城市、宜居城市、活力城市、责任型政府、服务型政府、城市文化自信等。此外,2015年10月习近平总书记提出新发展理念,认为我国城市与社会发展要遵循创新、协调、绿色、开放、共享的逻辑,增强发展动力,厚植发展优势[25]。通过对接大五人格理论与新发展理念,发现二者之间有着高度的统一性与相似性:开放性对应于创新发展理念,外倾性对应于开放发展理念,尽责性体现为绿色发展理念,宜人性相近于协调发展理念,情绪稳定性与共享发展理念也有着相似逻辑。因此,习近平总书记提出的新发展理念即是社会发展与市域治理的宏观思路及原则,从长远而言,其实际上塑造了城市性格。

综上所述,城市的可持续发展依赖于市域治理现代化,而市域知性管理为市域治理现代化构筑了基础理论与逻辑;市域知性管理的关键是知识管理与性格管理的耦合及协调,它构成了城市可持续发展机理,为其提供动力源与实现路径。

目前,关于中国市域治理的实证研究通常将研究对象界定在省会城市与直辖市、较大城市(设区的市)或者地级市等不同层次[26]。考虑到本项研究在测量城市知识资本、性格特质与可持续发展水平等多维变量上所需指标数较多、数据收集难度大等问题,因此将研究对象定位为省会城市与直辖市层面。

本文将重点回答的科学问题是:第一,城市知识资本与性格特质是否构成了其可持续发展的主要驱动因素?第二,城市知识资本与性格特质的耦合及协调度对城市可持续发展有多大影响?为了回答上述科学问题,需要完成3个步骤的研究工作:①城市知识资本、性格特质、可持续发展水平测度;②知识资本与性格特质的耦合协调度评估;③市域知性管理(包含知识资本、性格特质及其耦合协调度)对城市可持续发展的作用效应测度。

3.2.1 综合评价方法

为了尽可能避免研究结果中存在主观认知偏差,选用熵权法确定城市知识资本、性格特质与可持续发展水平指标权重。熵权法是一种基于数据差异确定指标权重的客观赋权法,具有提高评价结果区分度且不依赖于专家主观赋权的优点,符合本研究要求[27]。相较于加权平均、灰色关联分析等评价方法,TOPSIS方法拥有采用正理想点、负理想点同时作为基准,进而提高评价结果可靠性的优点。TOPSIS适合处理高维空间的多指标综合评价问题,被广泛应用于区域创新能力、知识竞争力等评价实践[28-29]。因此,本文采取“熵权+TOPSIS”方法进行变量的综合性测评。熵权计算公式为![]() 其中,

其中,![]() 为第i个对象第j个指标的无量纲化预处理数据。TOPSIS方法的评价结果定义为贴近度,计算公式为Closeness=Dis-/(Dis-+Dis+)。其中,Dis-、Dis+分别为评价对象到负理想方案

为第i个对象第j个指标的无量纲化预处理数据。TOPSIS方法的评价结果定义为贴近度,计算公式为Closeness=Dis-/(Dis-+Dis+)。其中,Dis-、Dis+分别为评价对象到负理想方案![]() 和正理想方案

和正理想方案![]() 的加权距离。即

的加权距离。即![]() 和

和![]()

3.2.2 耦合协调度模型

目前,耦合协调度模型被广泛应用于资源环境、地理科学、经济管理等领域[20]。本研究设定城市知识资本为K,性格特质为P,耦合度C的计算公式为![]() 协调度D的计算公式为

协调度D的计算公式为![]() 其中,耦合度C用来反映知识资本开发与性格特质发展的同步性,协调度可用于测度二者对城市可持续发展的互补效应与交互效应。

其中,耦合度C用来反映知识资本开发与性格特质发展的同步性,协调度可用于测度二者对城市可持续发展的互补效应与交互效应。

3.2.3 回归分析模型

本文采用极值处理法对数据进行无量纲化预处理,采用层次回归分析方法拟合知识资本与性格特质对城市可持续发展的作用关系,回归模型采用最小二乘法进行估计。考虑到知识资本与性格特质对城市可持续发展的作用机制中可能存在非线性作用,本研究在回归分析模型中引入二次项,以探索城市可持续发展过程中的U型或倒U型规律。为了控制在引入二次项、交互项后可能产生的多重共线性问题,采用观察方差膨胀因子方法测度共线性。对于共线性问题较为严重(VIF>5)的回归模型,改用岭回归分析方法进行参数估计。对于可能存在的中介效应,采用Sobel程序进行检验。

在回归分析模型中,将知识资本(K和K2)、性格特质(P和P2)、两者的耦合度(C)以及耦合协调度(D)设为解释变量,城市可持续发展水平(SG)设为被解释变量。为了降低C、D、K2、P2与K、P之间的多重共线性影响,对C、D、K2、P2作中心化处理。为了控制模型估计偏差,将是否一线城市(FC)、人口密度(PD)、房地产开发投资完成额(RE)设置为控制变量(Control),分别控制城市发达水平、城市人口结构、城市基础设施状况。本研究中,回归分析的饱和模型如式(1)所示。

![]()

(1)

遵循知识资本理论,从人力资本(HC)、流程资本(PC)、关系资本(RC)三维度测量城市知识资本(K)。借鉴陈钰芬 [31]、金水英 [32]、张漾 [33]等的观点,兼顾市域特征和数据可得性,构建城市知识资本评价指标体系。其中,人力资本(HC)从教育和民生两个方面考察,教育测度指标包括高等学校在校生比例和教育支出占财政一般预算内总支出的比重,民生测度指标包括每万人拥有医生数和全社会用电量;流程资本(PC)从通讯与交通两个方面测度,通讯水平测度指标包括万人移动电话用户数和万人互联网用户数,交通运输能力测度指标包括人均货运量和人均客运量;关系资本(RC)从贸易和旅游两个方面测度,贸易水平测度指标为人均社会消费品零售总额,旅游水平评估指标为人均国内旅游收入。

每个城市都有其凸显而独特的性格特质。也正是这些凸显的特质,极大彰显了一个城市与其它城市的不同。因此,从一定意义上,最能刻画一个城市的性格特质往往是单一维度的,但是对于城市可持续发展目标而言,单一维度的性格特质通常会“独木难支”、“韧性不足”,难以支撑城市的均衡与长远发展。由此,从科学问题出发,本文致力于测评城市综合性格特质,并从有利于城市可持续发展目标实现视角考察性格特质的积极作用。关于城市性格特质的综合测评指标,目前尚未有成熟经验可供参考。根据前述分析,人格心理学上的大五人格理论和习近平总书记提出的新发展理念在内涵、构成等方面均有着共通之处,且能够用于指导城市性格特质概念界定与状态评估。在已有文献中,新发展理念大多被表达为结果变量,用于考察其它因素对经济社会综合与高质发展的影响;然而,对于可持续发展目标而言,新发展理念更应该是前因变量——正是发展理念的转变带来城市发展质量与水平的全面提升。基于该考虑,本研究将新发展理念融入大五人格理论,开发出驱动城市可持续发展的性格特质评估体系,并侧重于结构、比率型指标以反映性格维度。

具体地,借鉴詹新宇和崔培培 [34]、杜洪策等 [35]、杨新洪 [36]和张永恒 [37]等关于新发展理念评价指标观点,从创新性(IN)、协调性(CO)、绿色性(GR)、开放性(OP)、共享性(SH)5个方面构建市域性格特质评价指标体系。其中,创新性(IN)从创新投入意识和创新性能两方面考量,投入意识指标包括R&D经费投入强度和科技支出占财政一般预算内总支出的比重,创新性能指标包括劳动生产率和专利授权量;协调性(CO)从产业协调与城乡协调两维度测度,产业协调指标包括第三产业增加值占GDP比重和工业化率,城乡协调指标包括城镇化率和城乡人均可支配收入比值;绿色性(GR)从环境污染和治理两个方面考察,环境污染指标为万元生产总值能耗,环境治理指标包括污水处理率和城区绿化覆盖率;开放性(OP)从国际开放度和国内开放度两方面测量,国际开放度指标采用进出口总额占GDP比重和实际利用外资额占GDP比重测度,国内开放度指标采用国内旅游人数测度;共享性(SH)从经济共享和公共服务两方面测量,其中,经济共享水平指标包括国际互联网用户数密度和城镇登记失业率,公共服务水平指标包括万人公共图书馆数和居民人均财政支出。需要指出的是,万元生产总值能耗、城镇登记失业率两个指标为逆向指标,其它均为正向指标。

当前,我国进入经济发展新常态,其核心要义是通过创新调结构、升效率、提质量并最终实现稳增长,这也是我国创新驱动发展战略、供给侧改革的目标[38]。为此,本研究从速度、效率、质量三方面测量城市可持续发展水平(SG)。其中,反映发展速度的指标为GDP增长率,反映发展效率的指标为就业人口人均GDP(单位人力资源投入的经济产值输出),反映发展质量的指标为三新经济增加值占GDP比重(这是因为由新产业、新业态、新商业模式驱动的“三新”经济已成为一个地区新旧动能转换和产业升级的主要观测点)。

以大中型城市为中心城市引领的城市群发展,是当今中国城市实现可持续发展的主体模式。一线城市、省会城市为各地域城市树立了发展的标杆。因此,本研究将中国内地26个省份的省会城市(由于数据缺失严重,拉萨未纳入考虑)和4个直辖市作为样本对象,考察城市知识资本、性格特质与可持续发展之间的作用关系。研究数据来源于国家统计局官网、《中国统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》和各省市统计年鉴。为尽可能降低随机误差的影响,将时间窗设定为2017-2019年,所有指标数据均采用3年数据均值方式处理。本研究不考虑建构纵向数据模型,原因有二:其一,部分变量的重要观测指标(例如“三新”经济增加值)只公布了近5年数据,早期数据不具有可获得性,无法支撑严格的因果关系检验;其二,本研究对象是城市而非省份,在城市层面多时域、多指标数据存在较大缺失,而面板模型中数据缺失会造成测量偏差。因此,在本研究截面数据模型中个别缺失数据采用均值替代法进行补全。

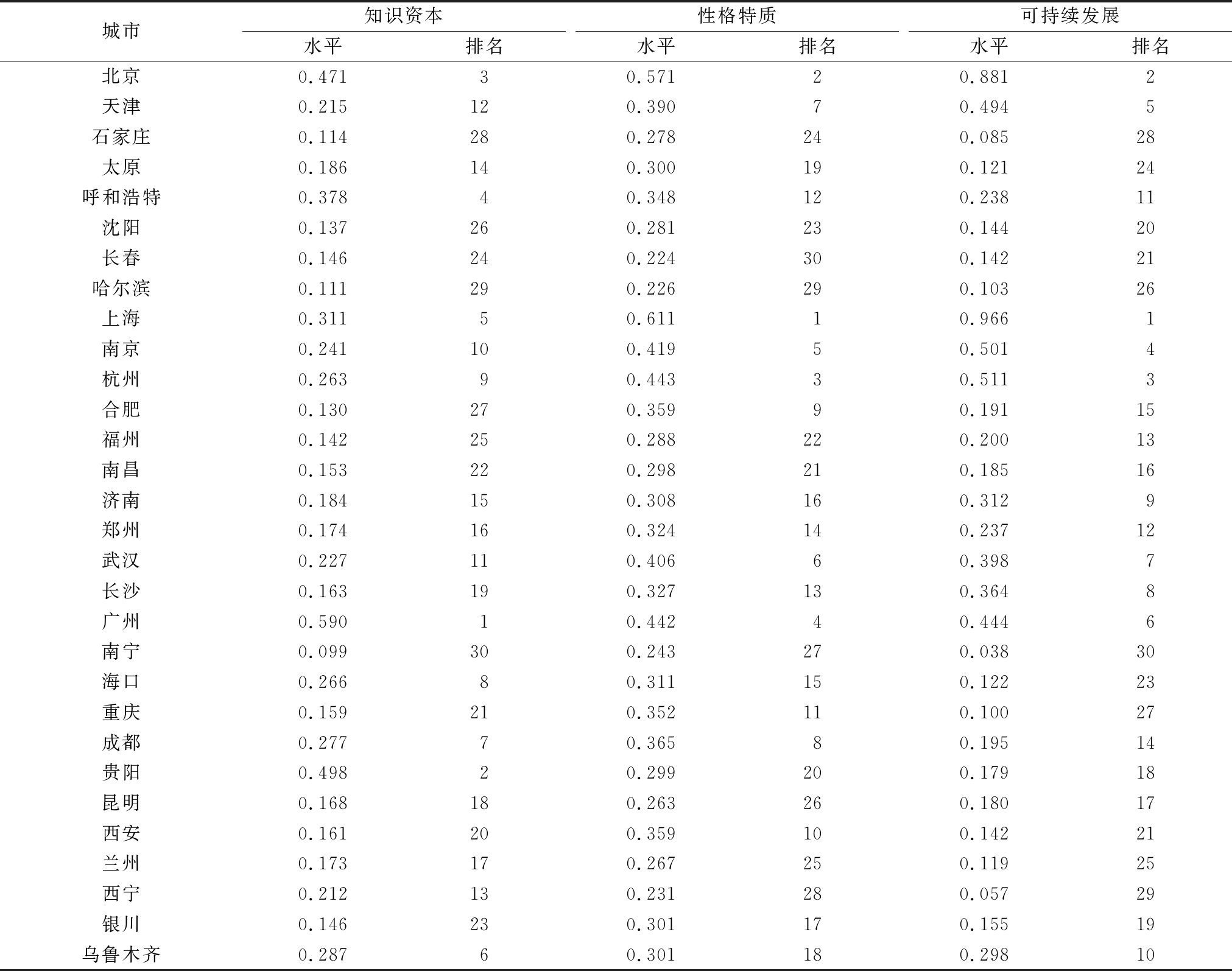

采用熵权与TOPSIS方法,分别进行权重计算和综合评价,得到30个城市的知识资本、性格特质与可持续发展水平,如表1所示。

表1 30个城市知识资本、性格特质与可持续发展水平

Tab. 1 The knowledge capital, personality capital and sustainable development of thirty cities

城市知识资本水平排名性格特质水平排名可持续发展水平排名北京0.471 30.571 20.8812天津0.215 120.390 70.4945石家庄0.114 280.278 240.08528太原0.186 140.300 190.12124呼和浩特0.378 40.348 120.23811沈阳0.137 260.281 230.14420长春0.146 240.224 300.14221哈尔滨0.111 290.226 290.10326上海0.311 50.611 10.9661南京0.241 100.419 50.5014杭州0.263 90.443 30.5113合肥0.130 270.359 90.19115福州0.142 250.288 220.20013南昌0.153 220.298 210.18516济南0.184 150.308 160.3129郑州0.174 160.324 140.23712武汉0.227 110.406 60.3987长沙0.163 190.327 130.3648广州0.590 10.442 40.4446南宁0.099 300.243 270.03830海口0.266 80.311 150.12223重庆0.159 210.352 110.10027成都0.277 70.365 80.19514贵阳0.498 20.299 200.17918昆明0.168 180.263 260.18017西安0.161 200.359 100.14221兰州0.173 170.267 250.11925西宁0.212 130.231 280.05729银川0.146 230.301 170.15519乌鲁木齐0.287 60.301 180.29810

从评价结果可得出如下结论:①全国各省会城市或直辖市的知识资本、性格特质发展水平普遍偏低,具有非常大的潜在提升空间;②不同城市在知识资本、性格特质与可持续发展水平上存在较大差距,尤其是可持续发展水平差距显著;③不同城市的知识资本、性格特质、可持续发展水平上存在较强一致性,如北京、上海、广州、杭州、南京等城市在三方面均处于全国前列,而南宁、石家庄、哈尔滨、沈阳、长春等城市在三方面均处于全国落后水平;④东北和西部地区城市的性格特质劣势“根深蒂固”,普遍处于落后状态,仅有少部分城市通过知识与创新战略开始进位赶超,例如贵阳的大数据发展战略、乌鲁木齐的丝绸之路经济带创新驱动发展战略、海口的海上丝绸之路发展战略等。

综上可知,性格特质的调整落后于知识资本的步伐且知识资本有助于促进城市可持续发展水平实现跨越式提升。该发现也从一定程度上印证了“本性难移”、“知识改变命运”的传统观点。结合“性格决定命运”的思想,则给予更深刻的启示——东北和西部地区赶上东部地区的关键在于彻底改变城市性格特质,包括文化开放性、经济共享性、生态绿色性、政治协调性、科技创新性等诸多方面,而知识与创新战略的实施主要起催化作用,能够加速性格特质的演化升级。

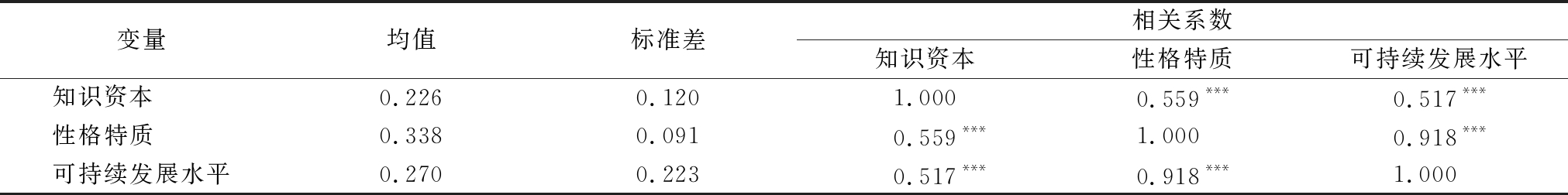

首先,对30个城市的知识资本、性格特质与可持续发展水平进行描述性统计分析,结果如表2所示。从相关系数矩阵可以看出,知识资本、性格特质均与城市可持续发展水平呈显著相关关系,尤其是性格特质与可持续发展水平的相关性非常高。相关分析结果初步支持了本研究的核心观点,即知识资本与性格特质都是促进城市可持续发展的动力因素,且知识资本与性格特质之间也具有较强耦合性、相关性。

表2 均值、标准差与相关系数

Tab. 2 Mean values, standard deviations and correlation coefficients

注:N=30;***p<0.01

变量均值标准差相关系数知识资本性格特质可持续发展水平知识资本 0.2260.1201.0000.559***0.517***性格特质 0.3380.0910.559***1.0000.918***可持续发展水平0.2700.2230.517***0.918***1.000

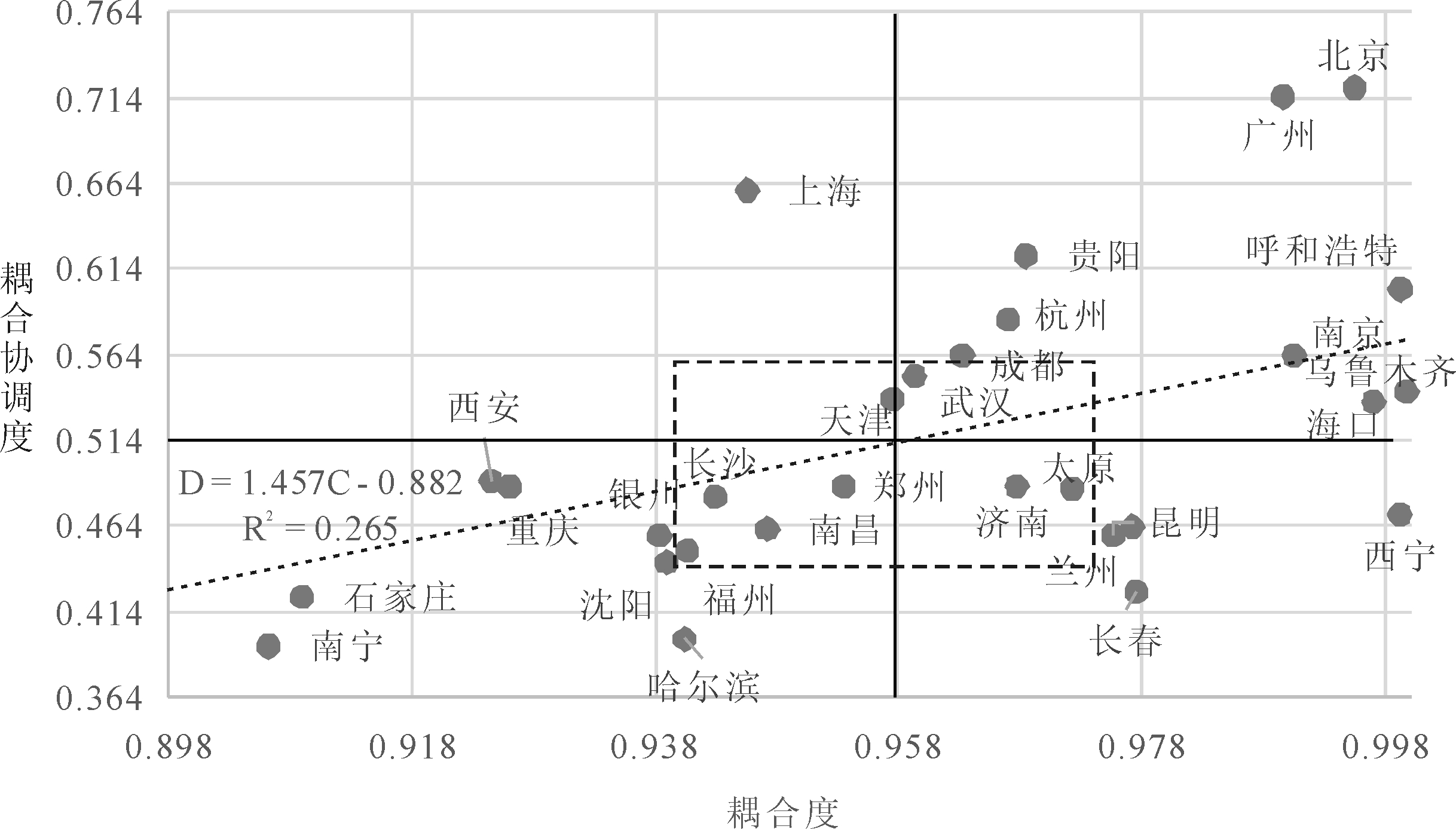

其次,采用耦合协调度模型计算30个城市的耦合度(C)和耦合协调度(D),得到结果如图1所示。图中,30个城市的耦合度均值为0.958,耦合协调度均值为0.514,耦合度与耦合协调度呈显著的正相关关系(D=1.457C-0.882,R2=0.265)。

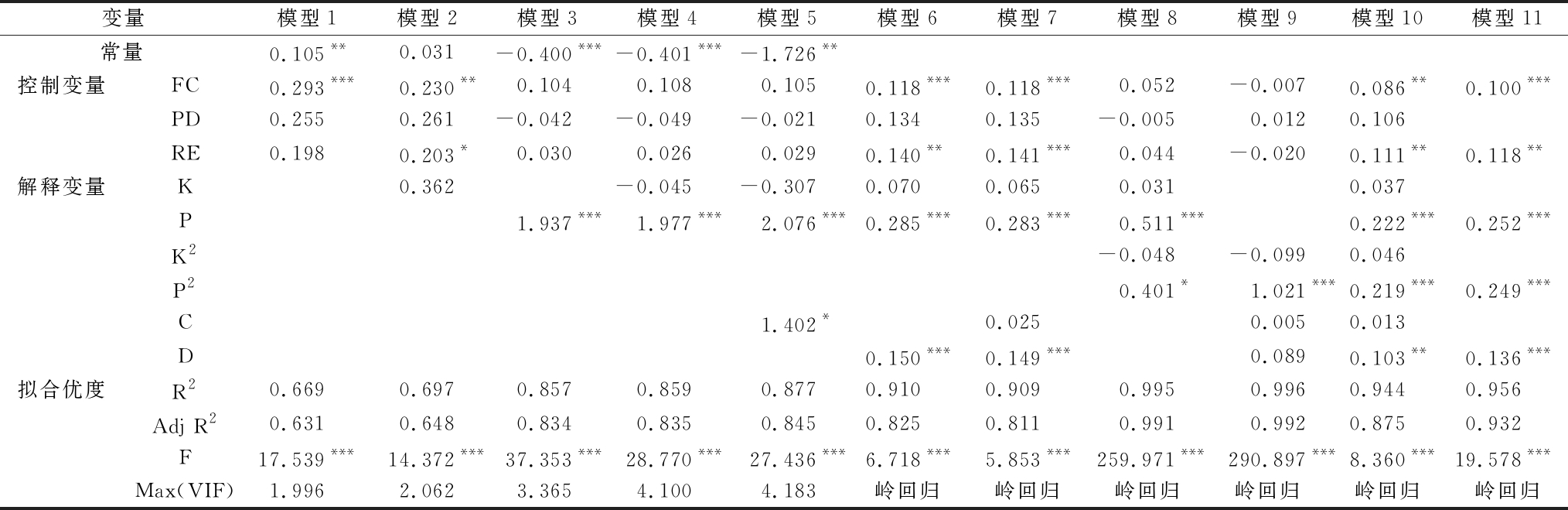

分析图1,可得到以下结论:①30个城市的知识资本与性格特质耦合度都非常高,二者之间基本构成联动机制,同时也暗示着知识资本与性格特质之间存在相互转化和促进作用,以及这种联动机制对于城市实现可持续发展的重要意义;②相比耦合度,30个城市的知识资本与性格特质耦合协调度明显偏低,大部分城市处于轻度失调(0.3 图1 城市知识资本与性格特质的耦合度-耦合协调度 Fig. 1 Relationship of coupling degree and coupling coordination degree between cities' knowledge capital and personality capital 将控制变量、解释变量和被解释变量引入模型,进行层次回归分析(线性回归或岭回归),得到研究结果如表3所示。表中,模型1为基准模型,只引入控制变量;模型2-4用于测量知识资本、性格特质对城市可持续发展水平的直接效应;模型5-7用于测量知识资本与性格特质的耦合度、耦合协调度对城市可持续发展水平的影响;模型8-9用于测量知识资本、性格特质在城市可持续发展水平提升过程中可能存在的非线性机制;模型10为饱和模型,用于测量全部变量的综合影响;模型11为最优估计模型,其去除了影响效果不显著的控制变量和解释变量。 由表3结果可知:①虽然在相关分析中已经证实了知识资本与城市可持续发展水平具有显著正相关关系,然而在引入控制变量后,知识资本及其平方项对城市可持续发展水平的作用不再显著;②城市性格特质对城市可持续发展水平具有显著正向效应,且性格特质及其平方项同时对城市可持续发展水平存在显著正向影响,这意味着性格特质对城市可持续发展水平的作用呈U型;③知识资本与性格特质的耦合度、耦合协调度均对城市可持续发展水平具有显著的积极影响,且主要是耦合协调度的影响(当耦合度与耦合协调度共同作用时,耦合协调度的作用显著);④综合而言,对城市可持续发展水平提升起关键作用的变量是性格特质及其与知识资本的耦合协调度。 表3 城市知识资本、性格特质与可持续发展水平关系回归结果 Tab. 3 Relationship between cities' knowledge capital, personality capital and sustainable development 注:***p<0.01;**p<0.05;*p<0.10;Max(VIF)为模型中所有变量方差膨胀因子的最大值;被解释变量为SG 变量模型1模型2模型3模型4模型5模型6模型7模型8模型9模型10模型11 常量0.105**0.031-0.400***-0.401***-1.726**控制变量FC0.293***0.230**0.1040.1080.1050.118***0.118***0.052-0.0070.086**0.100***PD0.2550.261-0.042-0.049-0.0210.1340.135-0.0050.0120.106RE0.1980.203*0.0300.0260.0290.140**0.141***0.044-0.0200.111**0.118**解释变量K0.362-0.045-0.3070.0700.0650.0310.037P1.937***1.977***2.076***0.285***0.283***0.511***0.222***0.252***K2-0.048-0.0990.046P20.401*1.021***0.219***0.249***C1.402*0.0250.0050.013D0.150***0.149***0.0890.103**0.136***拟合优度R20.6690.6970.8570.8590.8770.9100.9090.9950.9960.9440.956Adj R20.6310.6480.8340.8350.8450.8250.8110.9910.9920.8750.932F17.539***14.372***37.353***28.770***27.436***6.718***5.853***259.971***290.897***8.360***19.578***Max(VIF)1.9962.0623.3654.1004.183岭回归岭回归岭回归岭回归岭回归岭回归 本文认为知识资本对城市可持续发展水平提升的作用绝不仅限于辅助性格特质(体现在耦合度、耦合协调度上),而应该有更重要的作用,如通过性格特质的中介效应对城市可持续发展水平提升产生间接影响,原因如下:第一,从现实层面,性格特质的塑造与提升过程时间长、复杂度高、因果模糊,相比而言,知识资本的创造与积累更具操作性且见效快,因此大多数城市都会以知识和创新战略为抓手,通过技术、人才、知识的流入与开发,催化并促进性格特质演变;第二,从理论层面,根据企业组织的知性管理理论观点,知识资本积累过程也反映为持续的组织教育与学习引导过程,由此促进组织性格特质演变,催生和塑造后天性格;第三,本研究证实知识资本与城市可持续发展水平之间具有相关性,但没有检验知识资本对城市可持续发展水平的直接效应,这暗示着知识资本对可持续发展水平的作用机制可能是间接的。 由此,采用Sobel程序启动“知识资本→性格特质→城市可持续发展水平”的中介效应检验,结果如表4所示。从表中可知,知识资本对性格特质的作用效果显著,性格特质对可持续发展水平的作用效果也显著,但是知识资本对可持续发展水平的作用效果不显著;同时,知识资本通过性格特质的中介作用对城市可持续发展水平提升的间接效果显著。由此,可得出结论,即性格特质在知识资本对城市可持续发展水平提升的作用路径上发挥完全中介效应。 表4 中介效应检验结果 Tab. 4 Test of mediating effect ***p<0.01;**p<0.05 路径系数标准误知识资本→性格特质0.206**0.088性格特质→可持续发展水平1.937***0.339知识资本→可持续发展水平0.3620.240知识资本→性格特质→城市可持续发展水平Z值标准误2.166**0.184 在当前以中心城市引领高质量发展的战略背景下,探究省会城市或直辖市的可持续发展机制及其动力因素极具意义。本文将企业组织中的知性管理理论引入市域社会治理现代化体系,提出知识资本、性格特质作为两种核心的无形资源,构成城市可持续发展水平提升的重要驱动元素,并认为知识资本与性格特质的耦合协调构成城市可持续发展的主要实现机制。上述理念和观点在理论上具有创新性,丰富了市域治理理论分析框架,拓展了知性管理理论应用范围;在实践上能够为市域治理提供全新视角和思路,为推进落实市域社会治理现代化提供方向指引。本研究通过对中国内地30个省会城市或直辖市知识资本、性格特质、可持续发展水平的综合评价与关系分析,证实了知识资本与性格特质及其耦合度、耦合协调度对城市可持续发展水平提升的积极影响,并得到相关研究结论与管理启示。 (1)将企业组织的知性管理理论引入市域社会治理现代化实践,开发出市域知性管理理论。该理论核心观点包括三方面:知识管理与性格管理的组合运用、协同治理,构成市域知性管理的主要内容;知识资本与性格特质两种无形资源构成驱动城市可持续发展的核心动力要素;知识资本与性格特质的耦合及协调生成城市发展可持续机制。 (2)城市知识资本可以从人力资本、流程资本、关系资本三维度测量;城市性格特质可以借鉴新发展理念,从创新性、开放性、绿色性、协调性、共享性五维度测量;城市可持续发展可从速度、效率、质量3个角度测量。在构建指标体系的基础上,结合熵权法与TOPSIS方法,开发出城市知性管理水平与可持续发展水平评价模型及体系。 (3)30个省会城市或直辖市在知识资本、性格特质开发上存在较大空间,也为城市可持续发展水平提升留出了余地。城市知识资本与性格特质均呈现出显著的地域特征,其中,东北和西部地区大多数城市处于相对劣势,东部大部分城市处于相对优势。相比于性格特质的改善存在一定难度,通过知识与创新战略可以加速知识创造和积累,让少数西部地区城市抓住进位赶超机会。 (4)城市知识资本、性格特质与可持续发展水平之间均存在高度相关性,尤其是性格特质与可持续发展水平之间表现显著。经计算可知,30个城市知识资本与性格特质的耦合度均处于高水平,但耦合协调度偏低,大多数城市处于濒临失调、勉强协调水平;30个城市的耦合度—耦合协调度关系呈现出显著的地域化特征,与我国区域经济发展水平格局基本保持一致。 (5)性格特质及其平方项、性格特质与知识资本的耦合协调度被证实是促进城市可持续发展水平提升的主要因素。这意味着对于城市可持续发展目标而言,性格特质的作用机制遵循U型函数规律。此外,相比于性格特质与知识资本的平衡发展(耦合),二者的替代性互补与反馈型互促(协调)对城市可持续发展更加重要。 (6)城市知识资本对可持续发展水平提升没有显著的直接影响。知识资本对城市可持续发展的作用机制表现在两方面:一方面,通过性格特质的中介作用对城市可持续发展施加间接影响;另一方面,通过与性格特质的耦合协调,强化性格特质在城市可持续发展机制中的作用效果。即知识资本不仅能够促进性格特质转化,而且能够强化性格特质对城市可持续发展的作用效果。 (1)各城市可以从加强知识管理与性格管理协同的视角探索促进和提升市域社会治理现代化路径。一方面,各城市有必要快速适应日新月异的科技与经济环境,抓住国家层面推进落实创新驱动发展战略、供给侧结构性改革战略、“一带一路”合作发展带来的新机遇,制定适合自身的知识与创新战略,完善知识结构、制度与流程,加速知识创新与积累;另一方面,各城市要善于利用环境机遇,主动拥抱变化,在科技、人才与产业创新的引领下带动全社会文化转型升级,改造和重塑自身性格特质。利用知识资本支撑生产力提升,促进城市物质文明建设;利用性格特质支持生产关系优化,促进城市精神文明建设。依托生产力与生产关系的和谐共演,打造先进、有序的经济生产和社会生活系统,实现市域社会治理现代化的目标[39]。 (2)城市需着力打造耦合、协调的知识资本与性格特质发展机制,让知识资本和性格特质能够在相互平衡、互促与转化中促进城市可持续发展。一方面,城市要重视知识资本与性格特质的平衡(耦合)发展,让城市始终保持知识驱动和个性发展“两条腿”走路,做好科技生产力提升与新时代背景下社会生产关系演进的统筹协调;另一方面,各城市在知识资本与性格特质的开发上要有意识、有重点地挖掘二者的互促和转化机制,通过落实知识创新战略或者建立特色化发展战略,带动、加速城市整体性、持续性发展。在落实市域知性管理中,城市管理部门需要认清知识资本与性格特质关系的本质——不仅需要保持二者平衡,更强调动态平衡,即在相互转化、促进机制下实现结构性关联。 (3)市域知性管理只是一种理论,具体到实践,可能会有多种结构形态与应用模式。不同城市,尤其是身处不同地域的城市,应该根据各自发展态势和相对优劣势制定适宜的知性管理战略与方案。目前,各省会城市或直辖市的表现也给出了一条共性规律启示:对于区位条件不占优势(往往也导致性格特质不够积极)的西部、东北地区城市,要想实现进位赶超与可持续发展,应该想办法优先制定和执行知识创新战略,在实现知识、人才与技术追赶后,性格特质会被带动发展并达成相对高水平的知识资本与性格特质耦合协调度,进而提升城市可持续发展水平。该规律值得西部、东北、中部地区大多数欠发达城市参考与借鉴。 本文局限性主要体现在3个方面:其一,选择省会城市或直辖市为样本,样本量偏小;其二,在指标体系构建时进行了科学性与可行性上的妥协,少部分指标仍需斟酌和优化;其三,虽然考虑了时间窗,但本质上仍属于基于截面数据的分析,缺乏基于纵向数据的因果关系分析。因此,未来可重点从样本、指标、数据等方面加以优化与改进,以得到更加科学和可靠的研究结果,为市域知性管理理论提供更丰富、具有普遍意义的依据。 [1] 庞金友. “中国之治”的市域之维: 新时代市域治理现代化的逻辑与方略[J]. 人民论坛, 2020,29(35): 78-80. [2] 易中天. 城市性格[J]. 厦门航空, 2008,14(11): 116-118,120,122. [3] 中国城市活力研究组. 北京的性格[M]. 北京:中国经济出版社, 2005. [4] [美]阿历克斯·英格尔斯. 人的现代化——心理、思想、态度、作为[M]. 成都: 四川人民出版社, 1985. [5] 喻登科, 周荣, 涂国平. 论“知性管理”[J]. 情报杂志, 2015,34(6): 200-207. [6] 姜方炳. 推进市域社会治理现代化:历史源流与现实动因[J]. 中共杭州市委党校学报, 2021,22(1): 81-89. [7] 叶英波. 市域社会治理现代化的立法路径思考[J]. 人大研究, 2021,32(3): 33-36. [8] 郁建兴, 任杰. 市域社会治理现代化的科学内涵和前进方向[J]. 政策瞭望, 2021,19(1): 50-52. [9] 喻登科, 肖欢, 彭静, 等. 知识资本、组织性格与组织绩效的结构方程分析——基于中小板上市企业的经验数据[J]. 科技进步与对策, 2017,34(23): 138-146. [10] LI J, YU D. The path to innovation: the antecedent perspective of intellectual capital and organizational character[J]. Frontiers in Psychology, 2018,9:2445. [11] YU D, XIAO H, BO Q. The dimensions of organizational character and its impacts on organizational performance in Chinese context[J]. Frontiers in Psychology, 2018, 9: 1049. [12] 喻登科, 严红玲. 核心竞争力与竞争优势的形成路径:基于知识资本与组织性格整合视角的解释[J]. 科技进步与对策, 2019,36(1): 122-131. [13] XIAO H, YU D. Achieving sustainable competitive advantage through intellectual capital and corporate character: the mediating role of innovation[J]. Problemy Ekorozwoju, 2020,15(1): 33-45. [14] 曹清峰, 倪鹏飞, 马洪福. 科技创新对中国城市群协调发展的影响研究——基于城市可持续竞争力的分析[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2020,20(2): 51-58,81. [15] 周长城, 徐鹏. “新绿色革命”与城市治理体系的创新——丹麦可持续发展经验对中国的启示[J]. 人民论坛·学术前沿, 2014,23(22): 74-83. [16] 陈乙华, 曹劲松. 文化赋能城市的内在机理与实践路径[J]. 南京社会科学, 2020,31(8): 129-137. [17] 厉无畏.“创意城市:创新、融合、可持续发展”专题[J]. 社会科学, 2010,32(11): 4. [18] 倪鹏飞, 徐海东, 刘笑男. 耦合协调度与城市可持续竞争力——基于亚洲564个城市的分析[J]. 社会科学战线, 2021,34(2): 70-77. [19] 岳良文, 李孟刚, 武春友. 城市化、信息化和绿色化互动评价模型:基于耦合理论的实证分析[J]. 经济问题探索, 2017,38(6): 71-80. [20] 孙继琼. 黄河流域生态保护与高质量发展的耦合协调:评价与趋势[J]. 财经科学, 2021,65(3): 106-118. [21] YU D, ZHOU R. Intellectual management: an integrative theory[J]. Journal of the Knowledge Economy, 2017,8(3): 929-956. [22] 喻登科, 彭静, 肖欢, 等. 国家知识资本区域配置的水平、效率与均等化指数测量[J]. 科技进步与对策, 2017,34(11): 25-34. [23] SHAHRAM G, HOSEIN G, ZAHED B, et al. Dimensions of knowledge management on good urban governance (case study: Municipality of Rasht City, Iran)[J]. Journal of Management & Strategy, 2011, 2(3):91-101. [24] JOHN O P, SRIVASTAVA S. The big five trait taxonomy: history, measurement, and theoretical perspectives[M]//PERVIN L A, JOHN O P.Handbook of personality:theory and research.New York: Guilford Press, 1999: 102-138. [25] 习近平. 深入理解新发展理念[J]. 社会主义论坛, 2019,34(6): 4-8. [26] 何得桂, 梁佳玉. 市域社会治理现代化研究热点评析与趋势展望[J]. 领导科学论坛, 2021,34(3): 49-56. [27] 喻登科, 陈华, 郎益夫. 基尼系数和熵在公平指数测量中的比较[J]. 统计与决策, 2012,28(3): 95-96. [28] 刘希宋, 王毅, 喻登科. 2001-2006年我国知识竞争力的战略评价[J]. 科技进步与对策, 2009, 26(19): 128-133. [29] 喻登科, 陈淑婷, 朱钊颍. 管理创新有效性验证及实现路径研究[J]. 科技进步与对策, 2020,37(8): 1-9. [30] 王淑佳, 孔伟, 任亮, 等. 国内耦合协调度模型的误区及修正[J]. 自然资源学报, 2021, 36(3): 793-810. [31] 陈钰芬. 区域智力资本测度指标体系的构建[J]. 统计研究, 2006,22(2): 24-29. [32] 金水英. 基于知识资本的城市核心竞争力评价体系研究[J]. 中国集体经济, 2012,28(25): 78-79. [33] 张漾. 试论知识资本理论:城市竞争力研究的新视角[J]. 市场周刊(理论研究), 2016,39(2): 14-16. [34] 詹新宇, 崔培培. 中国省际经济增长质量的测度与评价——基于“五大发展理念”的实证分析[J]. 财政研究, 2016,37(8): 40-53,39. [35] 杜洪策, 路鑫, 邱昭睿. 滨海新区五大发展理念统计评价指标体系研究[J]. 天津经济, 2017,23(3): 8-15. [36] 杨新洪. “五大发展理念”统计评价指标体系构建——以深圳市为例[J]. 调研世界, 2017,30(7): 3-7. [37] 张永恒. 五大发展理念视角下的河南省高质量发展评价研究——基于熵权TOPSISI分析法[J]. 河南科学, 2019, 37(7): 1187-1195. [38] 李婧瑗. 以创新驱动制造业高质量发展路径[J]. 创新科技, 2019, 19(8): 32-37. [39] 丘艳娟. 新时代高质量发展的政治经济学解读[J]. 南昌大学学报(人文社会科学版), 2020,51(5): 57-63.

4.3 回归分析

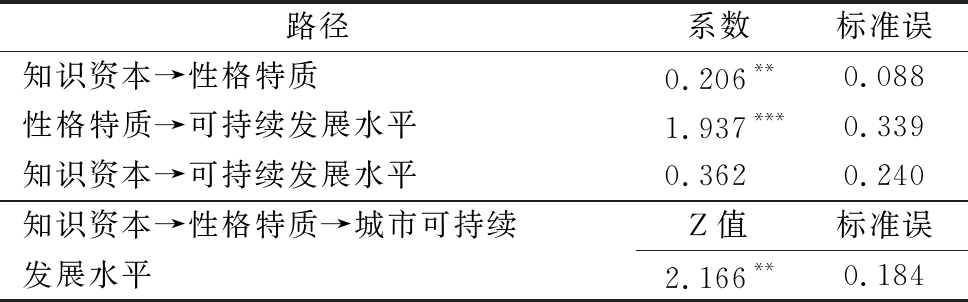

4.4 中介效应分析

5 结论、启示与展望

5.1 主要结论

5.2 管理启示

5.3 局限与展望