(1.武汉理工大学 管理学院;2. 武汉理工大学 创业学院,湖北 武汉 430070; 3.华中科技大学 管理学院,湖北 武汉 430074)

0 引言

在环境快速变化的当下,组织变革几乎成为每个企业适应环境的求生与发展之道。组织变革大体可归为两类: 一类是力求大破大立的激进性变革,主要表现为打破既有组织结构、管理模式等的禁锢,比如推行全员下岗、竞争上岗、大幅裁员等人员管理制度,实现组织管理上的大调整和飞跃,这对员工而言,往往是一场难以预知的自上而下的激荡战役;另一类则是力求循次而进的渐进性变革,这类变革更像是逐步迭代的马拉松式长跑,在较长的时间内分步骤地逐步推行变革,实现组织渐进且温和的修正与完善[1]。无论是激进性变革还是渐进性变革大都涉及员工既有工作模式的改变,也潜在地对员工创造力提出了更高要求。在这两类变革过程中,如何激发员工创造力使得变革得以顺利实现?是依靠领导者变革中的创新性榜样作用,还是依赖于个体对自身工作的热爱和激情,抑或是从员工—组织关系中汲取力量?对于不同类型的组织变革,哪些因素在激发员工创造力时发挥更重要的作用?在组织变革逐渐常态化的背景下,这些问题的解答对于探求有效激发员工创造力的途径具有非常重要的现实意义。

作为一种有别于稳定经营期的组织情境,组织变革对员工创造力的影响具有正反两面性,一方面,变革意味着推陈出新,改变原有的组织结构、流程、技术、人员心智模式等,建立新的组织体系,这将为员工提供一种富有张力的工作环境,使得他们有机会尝试新的工作方法或在自身工作中寻求突破,从而激发员工创造力;另一方面,组织变革会在一定程度上阻碍员工创造力发挥。从既有组织变革与员工创造力相关研究来看,学者们多从组织变革影响员工心理状态入手提出组织变革对员工创造力具有负向影响。Bradley[2]、裴彩霞等[3]指出,企业变革会增加个体的工作不安全感,从而降低员工创新积极性和主动性;刘思亚[4]指出,员工感知到的组织变革越强烈,心理契约违背可能性越大,知识创造绩效越低,现实中组织变革对员工创造性探索行为提出了较高要求。因此,如何消解组织变革带来的负面效应,激发员工创造力,成为学者们关注的话题。Michaelis等[5]研究发现,员工对变革的情感承诺,有利于员工从心理上认可变革、接受变革,在工作中表现出创新行为。已有研究还表明,员工的高责任导向会提高组织变革时员工创新的主动性[3]。然而,既有研究对于组织变革情境下多层面因素影响员工创造力的联动效应比较缺乏,也未对组织变革情境加以区分,激进式的组织变革和渐进式的组织变革对企业整体的影响与员工心理感受的影响存在差异,由此对员工创造力的激发可能存在不同路径。本文基于Woodman等[6]提出的创造力交互理论,从整合视角即综合考虑组织、领导、个体多层面因素,探索组织变革情境下激发员工高创造力的不同组态,旨在找到适合不同组织变革情境的管理途径。

从研究方法来看,在组织行为学领域,关于员工创造力的定量研究大多基于多元线性回归或结构方程模型探究解释变量的影响效应,但此类研究方法通常难以分析不同层面3个以上因素对因变量的交互作用,且忽略了解释变量间复杂的非线性交互关系[7]。对于嵌套在组织中的员工来说,高创造力的形成往往源于个体与组织环境间多层面多变量的综合影响,变量与员工创造力间也并非简单的线性交互关系,揭示多层面的影响机制是实证研究的难点。考虑到模糊集定性比较分析法(fsQCA)可以很好地处理多个变量间非线性交互关系,本文拟运用fsQCA法,整合分析组织、领导、个体等多个层面的因素,找到不同组织变革情境下激发员工高创造力的组态条件。

1 理论分析与模型构建

1.1 创造力交互理论及相关研究

1993年,Woodman等[6]从交互心理学视角出发,提出包含个体、团队和组织3个层面的创造力交互模型,该模型揭示了组织中影响个体创造力、团队创造力与组织创造力的诸多因素及交互影响路径。根据Woodman等的观点,组织创造力源于个体创造力、团队创造力以及相关社会因素和情境因素的交互作用。个体创造力是指员工为解决问题、提升产品和服务提出新颖且有用的想法与观点[8],是形成团队创造力和组织创造力的基础与前提,本研究重点关注组织创造力形成的起点——个体创造力的影响因素与路径。创造力交互理论认为个体层面的创造力不仅“因人而异”,受到个体因素的影响,也受到所在团体的社会化因素(social influences,简称为SI)以及组织情境因素(contextual influences,简称为CI)的影响,且这些因素的影响存在交互、双向作用,这为识别和理解复杂组织环境中员工高创造力的产生提供了重要理论支撑。

就个体因素而言,Woodman等[6]认为员工的人格特征、认知能力/风格、领域相关专业知识、工作内在动机等是影响员工创造力的重要因素。之后,相关学者探究了更多影响员工创造力的个体层面因素,个体心理特征方面,包含工作动机、创新自我效能感、工作激情、工作控制感、职业承诺、激励偏好、个体工作价值观、工作情感等。个体心理状态因素被认为是影响员工创造力最直接的驱动因素,学者们通常将其作为中介变量考察组织环境因素对员工创造力影响的中介机制。其中,作为对工作动机的延伸与发展,综合考虑个体动机、情感和认知3种因素的工作激情,成为近年来管理学领域探究员工创造力影响因素的一个重要变量[9]。

除影响个体创造力的个体特征因素外,Woodman等在组织创造力交互模型中指出,个体所在的组织团体是个体创造力产生的最为直接的社会化因素(SI),个体创造力一定程度上构建了团队创造力。组织团队的社会化因素包括团队凝聚力、团队规模、领导风格和成员多样性等,其中,领导是对员工个体创造力产生实质影响的重要因素之一。在诸多领导风格中,变革型领导对员工创造力的影响备受国内外学者关注,变革型领导方式强调建立下属对工作意义与价值的强烈认同,激发下属的高层次需要,推动下属超越现有角色的工作要求,有效激发员工创造性潜能。Shin等[10]认为,变革型领导通过影响内部动机正向促进员工创造力;陈晨等[11]指出,变革型领导通过影响员工心理授权进而对员工创新产生积极影响。

Woodman的创造力交互模型也将组织特征作为影响个体创造力的重要情境因素(CI),其中包括组织文化、资源可用性、组织使命和战略、绩效考评等。组织变革作为组织的战略性调整行为,虽然没有明确列入Woodman的理论假设,但是,在组织变革日趋常态化和复杂化的背景下,有必要将其纳入组织情境因素的框架下加以考察。目前有少量文献对组织变革情境下员工创造力表现进行了探讨,如林志扬等[12]认为员工对变革结果的预期会影响员工创新,预估变革与以往相比能带来更多收益会正向影响员工创新,反之,预估更多的付出则会对创新产生显著负向影响。此外,在不同组织变革情境下,激发员工创造力的机制是否存在差异,目前鲜见相关研究。

一些反映组织、领导与员工互动的变量,如心理契约、领导—成员交换、员工—组织关系等,在Woodman提出的创造力交互理论中没有列出,但是,根据Woodman的理论框架,这些因素同属于影响创造力的社会化因素(SI)与组织情境因素(CI)。本文将员工与组织交互层面的典型变量即员工—组织关系纳入研究范围,反映员工与组织社会化的互动以及个体所处组织情境。相关研究指出,相互投资型的员工—组织关系对员工创造力有正向影响作用[13]。Shore等[14]将员工与组织互动交换的所有内容从性质上归结为经济交换与社会交换两大类;Song等[15]研究发现,员工—组织的社会交换关系能够促进员工形成更有利于组织的工作态度与行为。但是,从交换关系的视角研究员工—组织关系对员工创新的影响还比较少见[16]。朱苏丽等(2015)基于中国文化特色,进一步提出并验证了在中国企业的员工—组织关系中不仅存在契约式、工具性的经济交换与社会交换,而且存在能够体现员工—组织高度融合的类亲情交换关系,这种超越工具性交换、以彼此需求满足为出发点的类亲情关系是中国泛家文化在企业的一种体现,且实证研究表明,当企业面临绩效不佳的情况时,类亲情交换的员工—组织关系会成为员工克服不确定性挑战与损失的驱动力,从而更倾向于做出有利于企业的建设性行为,如建言与自我牺牲。然而,在组织变革情境下,类亲情交换的员工—组织关系是否对员工创造力具有催化作用,现有研究尚未涉足,需作进一步检验。

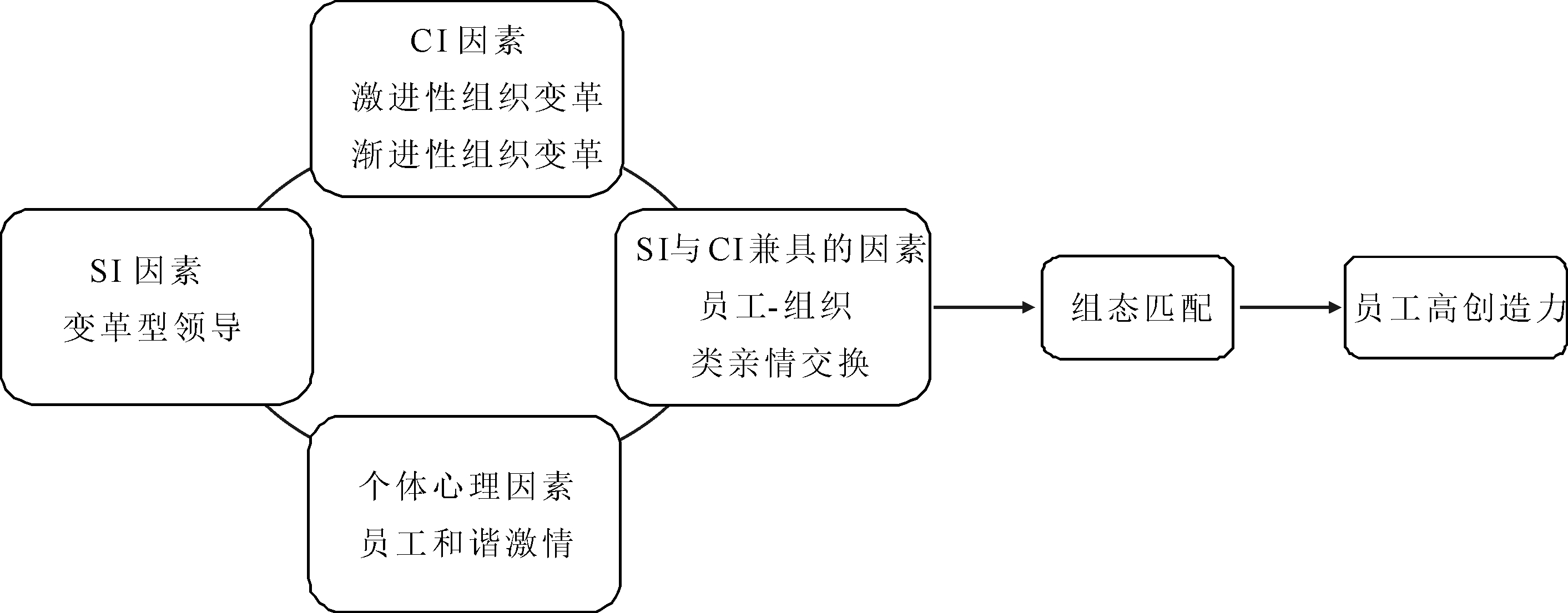

综上,基于创造力交互理论框架,本文将作为CI的组织变革情境、作为SI的变革型领导风格、同属CI与SI的类亲情交换的员工—组织关系,以及反映个体心理特征的工作激情纳入研究模型,如图1所示。

1.2 组织变革情境下创造力影响因素分析

1.2.1 组织变革情境下工作激情对员工创造力的影响

工作激情是指员工喜爱和重视其工作,愿意在工作中投入时间和精力的强烈倾向。Vallerand[17]指出,工作激情是员工对所从事工作内化的结果,根据内化结果的不同,可以将工作激情分为和谐激情与强迫激情。强迫激情是对工作控制性内化的结果,而和谐激情则源于对工作的自主性内化,是个体自主自觉认同其工作,并能够让工作与生活相协调的心理倾向。不少研究已证实和谐激情有助于增加员工工作中的积极情感体验,而强迫激情则会带给员工消极情感体验[18-19]。在关于创造力的研究中,和谐激情对创造力有着正向预测作用,和谐激情通过正向促进创造力自我效能感、工作沉浸、创新角色认同、创新意愿等正向促进员工创新[20-21]。因此,本研究重点关注和谐激情对员工创造力的影响。

在组织变革中,和谐激情是员工“知难而上不畏难”的重要推动力,一方面,和谐激情中蕴含的积极情感属性,促使员工在面对工作环境较大变化时更多地体验到新奇与兴奋而非焦虑或无助,倾向于迎接变化与挑战,从而自发做出创造性行为;另一方面,和谐激情是对所从事活动自主性内化的心理结果,个体往往拥有掌控该活动的自信心,在面对不确定环境时可以自主调适,这在一定程度上有利于员工创造力发挥。

1.2.2 组织变革情境下变革型领导对员工创造力的影响

变革型领导是指能够使下属意识到工作重要性、激发员工高层次需求,并能促使员工视组织、团队利益高于自身利益的一种领导风格[22]。在组织变革情境下,变革型领导被视为一种尤为有效的变革管理因素,根据Seo等[23]的研究,直接上级对其下属的变革型领导方式在3个方面对组织变革产生推动作用,即激励员工做出变革支持性行为、抑制员工对变革的心理抗拒、对员工进行智力激发,促使其作出创造性改变。因此,无论是激进性变革还是渐进性变革,变革型领导对员工创造力的促发都具有积极影响。

1.2.3 组织变革情境下员工—组织类亲情交换对员工创造力的影响

员工—组织类亲情交换关系是指员工与所在组织均以满足对方需求为导向,通过不求回报、不计得失的行为所维系的一体化关系状态,类似于我国家庭中亲人的相处之道,不分彼此,按需长久照应,相依相生、休戚与共。此种关系下员工与组织情感高度融合,是中国式泛家文化特色的高质量员工—组织关系的一种体现。根据类亲情交换关系的核心特征——需求导向,只要有利于组织,员工都会积极行动,但这有一个“类似家人”的情感感知前提,能够这样做也基于类亲情关系的另一个重要特征——休戚与共,即员工与组织原本就是一个命运共同体,有利于组织的也是有利于员工的。目前少有文献讨论类亲情员工—组织关系对员工创造力的影响。类似地,有文献探讨员工内部人身份感知对创新行为的影响,内部人身份反映员工作为组织的“自己人”所形成的与组织之间的高质量关系,实证表明其对员工创新具有重要促进作用[16],情感激发与义务激发是内部人身份感知促进员工创新的两个重要中介机制[24-25]。组织变革情境下,对组织持类亲情交换关系的员工同样会通过情感激发与义务激发积极因应组织变革要求,从而产生具有创造力的行为表现。具体而言,情感激发表现为员工与组织泛家式的情感融合和互依性,一定程度上使员工在关系层面的基本心理需求得到满足。根据自我决定理论,关系需求的满足构成相关社会情境因素内化的源头[26],在组织变革情境下,类亲情交换的员工—组织关系因其深度情感融合带来的心理满足感,会促使员工对创新性的工作要求产生自主内化,从而释放创造潜能;义务激发则源于员工与组织命运共同体的责任感知,员工认为自己有义务对组织变革负责,积极推动变革朝着预期方向发展,从而表现出更强的创造力。

1.2.4 不同类型组织变革对员工创造力的影响

组织变革是指组织调整内部结构、经营战略或为提高业绩和环境适应性所采取的一些具体行动。一般而言,激进性变革发生频率低、变革强度大,组织结构、管理模式、生产流程和人员等诸多组织特征会作出大幅度调整和改变,带来的不确定感高,有研究证实大幅度的组织变革会对员工责任履行等产生负向影响[27]。在这类变革中,个体更易产生工作上的消极情绪与变革抵制行为,如果不考虑其它变量的介入与干预,组织变革对创造力的负向影响将更为突出,在这种情形下消解激进性变革带来的高环境不确定性与高心理不安全感是促发创造力的关键。据此推测,在此种情形下领导方式对员工的影响尤为重要,领导方式直接作用于员工行为,变革型领导重在引导下属超越自我当下的利益诉求,追求更高的目标以实现自我价值,由此员工心理上会减少对激进性变革带来的高环境不确定性与风险的抗拒感,甚至勇敢接受变革挑战,达到实现自我的目标,从而激发创造潜能。除领导方式的引领外,员工自身对工作的积极情感态度对消解激进性变革带来的高环境不确定性与高心理不安全感也具有重要作用。

相比激进性变革,渐进性变革往往频率高强度低,贯穿于组织日常管理活动中,对组织形态进行小幅度、持续性的修改和完善[1],其对组织环境产生的震荡小很多,也给了员工理解和接受变革的心理缓冲期。个体对工作的消极情绪与对变革的抵触感低于激进性变革,更容易推动创造力的激发。在此种情形下,何种力量是推动员工应迎变革促发创造力的关键呢?具有高融合特征的员工—组织类亲情交换关系使得员工更容易接受不太强烈的组织工作情境改变,并愿意积极付出以达到变革预期,员工—组织类亲情交换关系或许是渐进性变革情景下促进员工创造力的核心力量。

根据上述分析,在激进性变革与渐进性变革的组织情境下,不同层面的影响因素——变革型领导、和谐激情及员工—组织类亲情交换关系,可能对高创造力的激发产生不同影响。鉴于现有研究关于不同组织变革情境下员工创造力形成机制的探讨非常少见,本文将利用具有探索性与归纳性特征的fsQCA方法进行组态分析,揭示不同组织变革情境下激发员工高创造力的关键路径和核心因素。

2 研究方法

2.1 方法选择

QCA 最早由美国社会学家Ragin提出,是一种组态比较分析方法。Ragin[28]认为,影响事物发展的诸多因素并非相互独立,应该将这些因素组合起来进行观察,该方法为解决事物间复杂的因果关系提供了新思路。根据Woodman的创造力交互理论,影响组织中个体创造力的因素并非相互独立,存在多条共同作用且交互影响的路径,本研究旨在揭示多层面多因素之间的组合效应,这正好契合QCA方法的技术路线。采用QCA方法从组态的研究思路揭示多因素整合机制,也回避了传统定量统计分析方法揭示多因素非线性交互关系的难点。另外,本研究获取到65个员工样本,属于中等样本(10~100)的研究规模,而QCA 方法对中小样本的分析有着独特优势,既能关注到样本中某些独特的个体,又能揭示多个案例背后影响因素间复杂的互动关系。再者,相比csQCA(清晰集定性比较分析法)和mvQCA(多值集定性比较分析法),fsQCA(模糊集定性比较分析法)在处理连续性变量上更有优势[7]。因此,本文采用fsQCA方法进行分析。

2.2 样本选择与数据来源

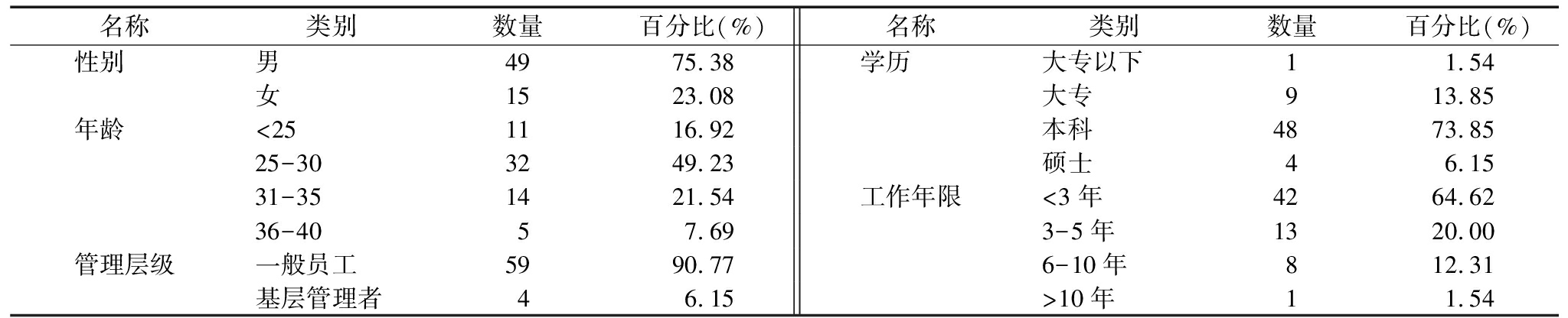

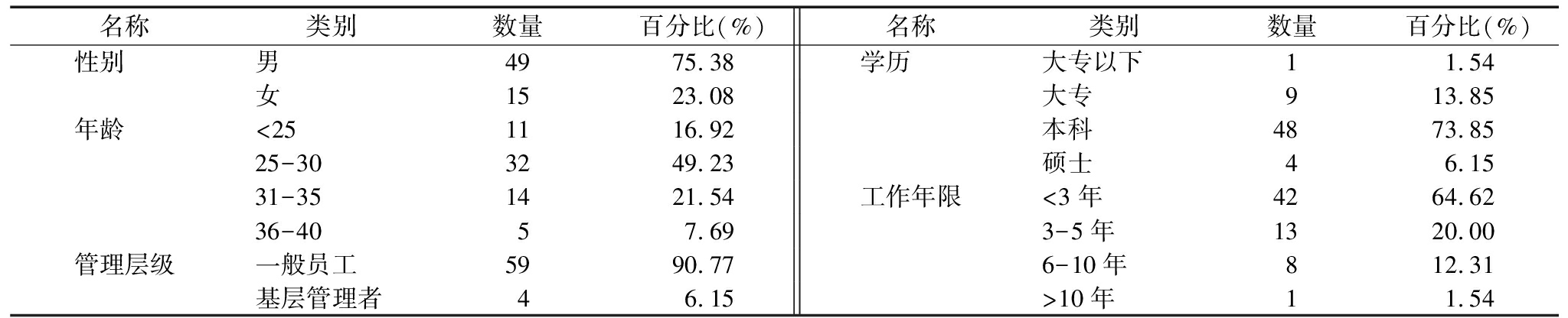

本研究以正在经历或刚刚经历过组织变革的企业内部研发岗位员工作为调研对象。为保证样本来源的多样性,在全国多地收集了多家企业数据,共发放调研配对问卷100套,最终回收75套,剔除主要测量变量缺失值较多的问卷,最终有效问卷为65套,有效回收率86.67%。65套有效问卷来自8家企业12个研发部门或研发团队,8家企业来自北京、深圳、武汉以及河南,涉及信息技术、通信、物流以及建筑业等行业。有效问卷构成情况如表1所示。

表1 有效问卷构成情况

Tab.1 Composition of valid questionnaires

名称类别数量百分比(%)名称类别数量百分比(%)性别 男4975.38学历 大专以下11.54女1523.08大专913.85年龄 <251116.92本科4873.8525-303249.23硕士46.1531-351421.54工作年限<3年4264.6236-4057.693-5年1320.00管理层级一般员工5990.776-10年812.31基层管理者46.15>10年11.54

注:在65份有效问卷中,少数员工未填写个人相关信息,作如下处理:性别信息缺失值为1,年龄信息缺失值为3,管理层级缺失值为2,学历信息缺失值为3,工作年限信息缺失值为1

配对问卷包括员工调查问卷和上级调查问卷。员工调查问卷包括工作激情、直接上级的变革型领导风格、员工—组织类亲情交换、感知到的组织变革频率与组织变革震级以及个人相关信息;上级调查问卷包括对所属团队成员创造力的评价。为打消员工顾虑,员工问卷采用匿名填写方式,同时,作了编号处理,方便与上级填写问卷的数据配对。

2.3 变量测量及信效度分析

本研究涉及的主要构念包括:员工和谐激情、变革型领导方式、类亲情交换、激进性变革、渐进性变革和员工创造力。调研问卷均采用国内外成熟量表,量表均采用6点计分,1表示“非常不符合”,6表示“非常符合”,6点制评价没有中立选项,有利于克服趋中的反应倾向。

(1)员工和谐激情。采用Vallerand等[17]编制的工作激情量表中和谐激情的7个题项,由员工自评,如“我的工作与生活中的其他活动是协调的”。

(2)变革型领导。采用李超平等[29]基于中国文化背景开发的变革型领导问卷,由员工评价直接上级,共26个题项,如“思想开明,具有较强的创新意识”。

(3)类亲情交换。采用朱苏丽等(2015)开发的类亲情交换量表,由员工评价所感知的员工与组织类亲情交换关系,包括5个题项,如“我所在的公司是一个大家庭,我是其中的一份子”。

(4)激进性变革与渐进性变革。依据Christina[30]的观点,参考其得出的组织变革两个维度,即时间性(长期/短期)和普遍性(变革对组织的影响程度),将组织变革划分为两种类型。在具体测量上,用组织变革频率衡量变革的时间性,用组织变革震级衡量组织变革影响程度。一般而言,变革频率较低但变革强度较高的变革是激进性变革,变革频率较高但变革强度较低的变革是渐进性变革。

对于组织变革频率的测量,采用Rafferty等[31]提出的变革频率量表,包括3个题项,如“变革在单位中频繁发生”等。对于组织变革震级的测量,采用洪志祥[32]发展的组织变革震级量表,该量表包含Caldwell等[33]提出的变革个人震感量表和Foder等[34]提出的变革组织震感量表,由员工自评所感知的变革震感。其中,变革个人震感包括4个题项,如“变革使我的工作职责改变了”;变革组织震感包括5个题项,如“因为某项具体的变革,单位成员的工作方式发生了改变”。

(6)员工创造力。该量表采用Farmer等[8]开发的量表,包括 4 个题项,由直接上级对下属的创造力进行评价,如“他/她首先尝试新的想法或方法”。

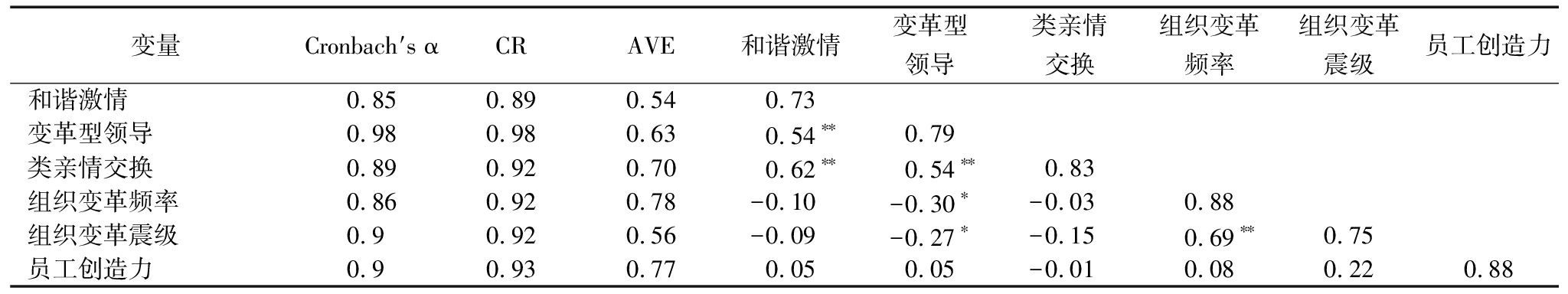

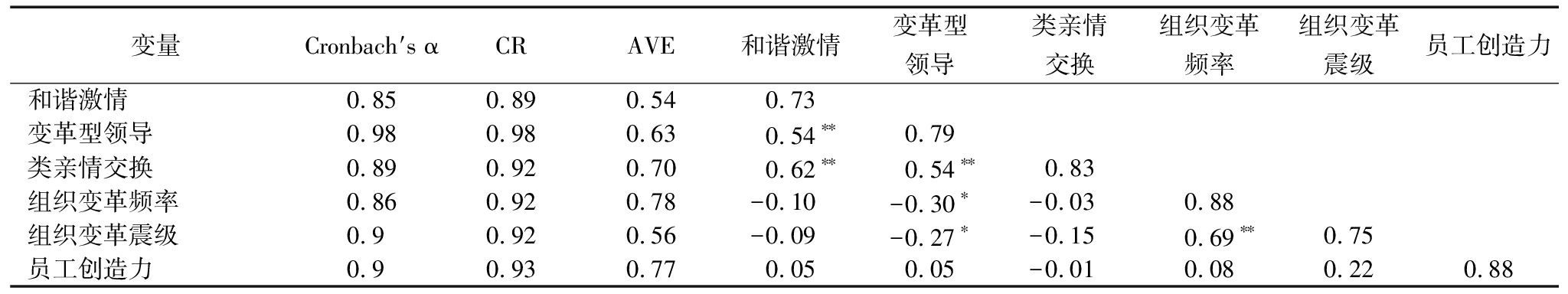

搜集数据后,使用SPSS软件进行变量信度和效度分析,结果如表2所示。各变量的Cronbach′s α值均大于0.7,说明研究变量具有良好的信度;通过收敛效度和判别效度研究变量的结构效度,除和谐激情的一个测量题项的因子载荷略小于0.5之外(0.46),其余各变量所对应测量指标的因子载荷均大于0.5,组合信度(CR)值均大于0.7,平均萃取变异量(AVE)值均大于0.5,说明变量有较好的收敛效度。此外,从表2可以看出,各变量AVE值的平方根均大于该变量与其它变量间的相关系数,表明本研究所使用变量均具有较好的判别效度。

3 数据分析

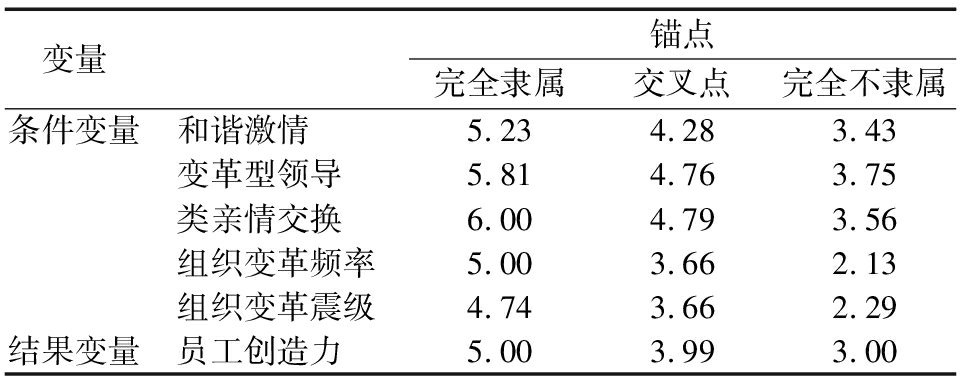

3.1 变量校准

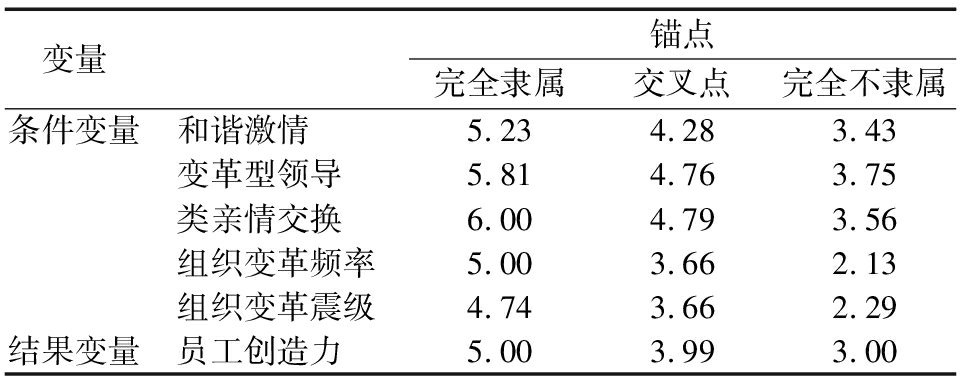

fsQCA方法要求处理的数据在0~1之间,因此,首先需要校准样本数据。所谓校准是指基于研究问题的实质和理论知识给案例赋予集合隶属分数[28]。参考Fiss[35]先前的研究,本文采用直接校准法将相关条件和结果变量校准为模糊集隶属分数:以90%、50%和10%分位数表示完全隶属阈值、交叉点和完全不隶属阈值,校准后变量数值介于 0~1 之间。各变量校准锚点如表3所示。

表2 变量信度与效度分析结果

Tab.2 Results of variable reliability and validity analysis

变量Cronbach′s αCRAVE和谐激情变革型领导类亲情交换组织变革频率组织变革震级员工创造力和谐激情0.850.89 0.54 0.73 变革型领导0.980.98 0.63 0.54∗∗0.79 类亲情交换0.890.92 0.70 0.62∗∗0.54∗∗0.83 组织变革频率0.860.92 0.78 -0.10-0.30∗-0.030.88 组织变革震级0.90.92 0.56 -0.09-0.27∗-0.15 0.69∗∗0.75 员工创造力0.90.93 0.77 0.05 0.05 -0.010.08 0.22 0.88

注:第5-10列为变量间相关系数值,斜对角线数值为AVE值平方根;*表示p<0.05,**表示p<0.01

3.2 必要条件分析

必要条件是导致结果发生必须存在的条件。在进行fsQCA条件组态分析之前,需要先识别必要条件,这有助于在逻辑最小化过程中作出恰当假设,也能避免将分析结果中总是出现的条件作为必要条件的陷阱。当一致性水平大于0.9时,可认为该条件是结果的必要条件。员工高创造力的必要条件分析如表4所示。

由表4可知,前因条件的一致性均未超过0.9,所有单项前因条件均不构成引起员工高创造力的必要条件,这意味着并不存在单项因素在激发员工高创造力中起决定性作用。因此,需要从整体、协同的角度作综合考量。

表3 主要变量校准锚点

Tab.3 Calibration points of variables

变量锚点完全隶属交叉点完全不隶属条件变量 和谐激情 5.23 4.28 3.43 变革型领导 5.81 4.76 3.75 类亲情交换 6.00 4.79 3.56 组织变革频率 5.00 3.66 2.13 组织变革震级 4.74 3.66 2.29 结果变量 员工创造力 5.00 3.99 3.00

注:在变量校准过程中,考虑到数值恰为0.5的样本难以归类因而不纳入真值表分析,参考Fiss的数值修正方法,将交叉点设置为中间值减去常数0.01

表4 员工高创造力必要条件分析结果

Tab.4 Test Results of the necessity variable of employee high-creativity

条件变量一致性覆盖度和谐激情0.640.64~和谐激情0.550.55变革型领导0.610.62~变革型领导0.580.57类亲情交换0.600.63~类亲情交换0.590.56组织变革频率0.630.61~组织变革频率0.580.61组织变革震级0.650.65~组织变革震级0.590.59

注:“~”是指逻辑运算结果为“非”。本研究聚焦于员工高创造力而非员工低创造力,故而在必要条件分析中仅针对员工高创造力,下文的组态分析也是如此。事实上,对员工低创造力的组态分析并未发现明确的因果路径

3.3 条件组态分析

将数据纳入fsQCA真值表分析之前,首先需要确定一致性阈值和案例频数阈值。本研究将案例频数阈值设置为1,即将有案例覆盖的真值表行全部纳入分析过程;一致性阈值设置为0.8;同时,为了避免潜在的共同子集关系,参考Greckhamer[36]的建议,设置PRI一致性阈值(proportional reduction in inconsistency)为0.7。fsQCA分析程序会产生3类解,即复杂解、简约解和中间解,中间解优于复杂解和简约解[27]。因此,本文分析中间解,并辅之以简约解。现有研究关于5个条件与员工创造力之间的关系尚未达成一致结论或缺乏明确的理论预期,难以作出明确的反事实分析。因此,在产生中间解的过程中,对于5个条件的何种状态会引致高员工创造力,本文选择“存在或缺失”的操作。此外,在“standard analysis”操作中,“~和谐激情×变革型领导×~类亲情交换×~组织变革频率×组织变革震级”的质蕴涵项有两种选择,分别为“~和谐激情×变革型领导×~类亲情交换×组织变革震级”和“变革型领导×~类亲情交换×~组织变革频率×组织变革震级”。为了对组织变革模式作出较为清晰的划分,以组织变革频率和组织变革震级两个变量的存在或缺失状态同时出现作为质蕴涵项(prime implicants)选择的参考依据,故而选择“变革型领导×~类亲情交换×~组织变革频率×组织变革震级”。

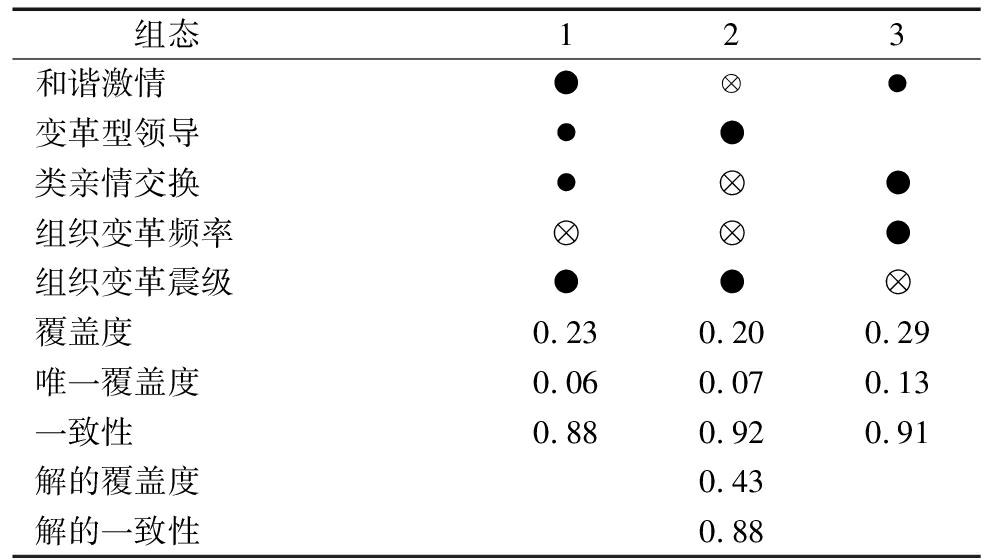

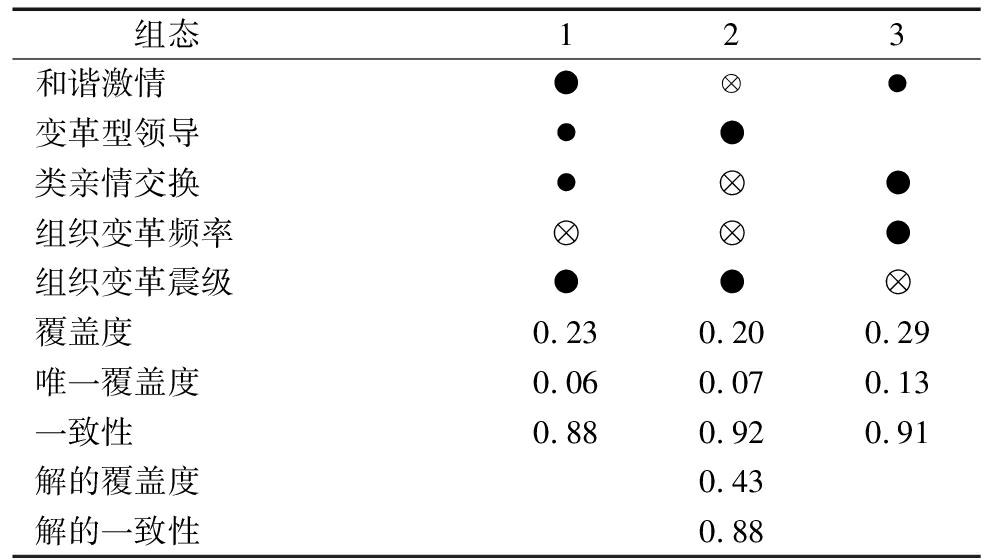

分析结果如表5所示,该表呈现了解释员工高创造力的3条驱动路径。解的覆盖度为0.43,表明这3类条件组态可以解释样本中约43%的员工高创造力案例;解的一致性为0.88,表明在所有满足这3类条件组态的样本案例中,约88%的员工呈现较高创造力。各组态的一致性也均超过0.8,说明各组态都是导致员工高创造力的充分条件。

从单个条件来看,组织变革频率和组织变革震级均以存在或缺失的核心条件状态出现在所有组态之中,表明嵌入在组织中的员工能不同程度地感知到组织变革的频率和震级。根据组织变革频率和组织变革震级的存在或缺失可划分为两种类型的组织变革情境,组织变革震级作为核心条件存在,组织变革频率作为核心条件缺失,表明震级高但频率低,为激进性变革;组织变革频率作为核心条件存在,组织变革震级作为核心条件缺失,表明频率高但震级低,为渐进性变革。在表5的3个组态路径中,组态1与组态2为激进性变革情境,组态3为渐进性变革情境。3个组态的具体路径解释如下:

组态1为激进性变革情境下的激情驱动模式,在组织处于激进性变革情境时,员工自身对工作有着较高的和谐激情,辅之以上级较高的变革型领导风格和较高的类亲情交换的员工—组织关系,可使员工实现较高创造力。组态1的一致性约为0.88,覆盖度约为0.23,能够解释约23%的员工高创造力案例。

组态2为激进性变革情境下的领导驱动模式,员工不具备较高的和谐激情与类亲情交换的员工—组织关系,员工高创造力仅来自直接上级的变革型领导风格。该组态的一致性约为0.92,覆盖度约为0.20,能够解释约20%的高员工创造力案例。

表5 实现员工高创造力的组态

Tab.5 Configurations results for achieving high employee creativity

组态123和谐激情●⊗●变革型领导●●类亲情交换●⊗●组织变革频率⊗⊗●组织变革震级●●⊗覆盖度0.230.200.29唯一覆盖度0.060.070.13一致性0.880.920.91解的覆盖度0.43解的一致性0.88

注:同时出现在简约解和中间解中的前因条件为核心条件;若该条件只出现在中间解中,则为边缘条件。●表示作为前因的核心条件存在,●表示作为前因的边缘条件存在,⊗表示作为前因的核心条件缺失,⊗表示作为前因的边缘条件缺失,空白处表示前因条件可有可无、可存在亦可缺失

组态3为渐进性变革情境下的类亲情驱动模式,在组织处于渐进性变革情境时,员工与组织间形成具有泛家文化特征的类亲情交换关系,辅之以较高的和谐激情,员工的高创造力会被激发。该组态的一致性约为0.91,覆盖度在所有组态中最高(约为0.29),能够解释约29%的高员工创造力案例。

3.4 组态效应分析

(1)激进性变革情境下的激情驱动模式。组态1激进式组织变革情境凸显了员工和谐激情的重要作用。渐进性变革冲击力度较小,变革持续时间长,留给员工的准备期和适应期也相应较长,员工有相对充裕的时间去思考和认识自己所处环境与工作职责。相比之下,激进性变革速度快、时间短,留给员工的准备期和适应期短,往往伴随员工职责、人员安排、薪酬制度的较大变动,除对员工提出更高的工作要求外,也会带给员工心理层面更多的不安和压力。这类高强度的组织变革带给员工工作上的强冲击和心理上的变动感,会使员工处于高度唤醒(arousal)状态。根据Gould & Krane[37]提出的唤醒模型,存在两种不同的心理唤醒状态,一种是负向心理唤醒,如焦虑、愤怒和恐惧,另一种是正向心理唤醒,如高兴、愉悦和兴奋,个体对唤醒诱因的不同认知评价与解释会带来不同的心理唤醒状态。对工作拥有和谐激情的个体不仅热爱工作、愿意在工作中投入时间精力,而且将工作内化为自主可控的一部分,这种强烈的心理倾向在激进性组织变革情境下有利于员工正向的心理唤醒状态。综上,相比渐进性变革,个体对工作的和谐激情所带来的正向心理唤醒状态在消解激进性变革带来的高环境不确定性与高心理不安全感方面的作用更为突出,对员工快速适应高强度变革并作出积极反应起着关键性作用,因此,对创造力的激发作用也更为明显。

(2)激进性变革情境下的领导驱动模式。在组态2中,激进性变革情境下,员工并不具备较高的和谐激情,也未感知到较高的类亲情交换的员工—组织关系,在此情境下变革型领导对员工创造力的启迪作用更为凸显。激进性变革伴随颠覆性改变,在此情景下组织内员工或是担心既得利益与社会关系受到影响,或是不明了变革的意义,通常在心理上短时间内无法接受与适应变革,而变革型领导善于描绘清晰的变革愿景,表达对下属能力的高期望以及对更高层次价值的诉求来唤起下属对变革的认同,同时以身作则,强力推行变革与创新来感染、指导下属,引导他们对变革作出适应性反应与创造性表现。较之激进性变革,渐进性变革对组织的改变往往是循序渐进、慢慢渗透的,员工对组织环境改变的不适感远低于激进性变革,变革型领导在其中发挥的推动作用也表现得没有那么突出。因此,相较于渐进性变革,在激进性变革中变革型领导是激发员工高创造力更重要的核心条件。

(3)渐进性变革情境下的类亲情驱动模式。组态3渐进性变革情境下的类亲情驱动模式,证实了类亲情的员工—组织关系在渐进性变革下对创造力激发的积极作用,这主要源于此种关系的两方面特征,一是员工以组织需求为导向,二是员工对组织命运共同体的感知,这两点与内部身份人感知通过情感激发与义务激发促发员工创新的机理具有相似之处。比较激进性变革与渐进性变革,两者带来的震荡程度不一样,激进性变革往往伴随大破大立的组织调整与重塑,直接冲击既往形成的员工—组织关系,类似家人的相处之道与类亲情交换的情感在此种冲击下很可能弱化;而渐进性变革循次而进,相对温和,往往不足以改变既有的员工—组织关系状态。因此,在渐进性变革下,类亲情交换的员工—组织关系对组织的积极影响作用表现得更为突出。

比较两类变革情境下的3种驱动模式,仅领导驱动模式为单一路径。之所以在激进性变革情境下变革型领导的驱动能够作为单一路径成立,而员工和谐激情的驱动还需要其它因素配合,可能是因为激进性变革往往是自上而下强力推行,领导作用的发挥尤为关键,通过领导感召下属,为下属提供必要的支持与帮助是保障员工积极因应变革、作出有创造力表现的必要条件。对于激进性变革情境下的激情驱动模式,尽管员工的和谐激情也可以作为核心条件成立,但是,员工内在对工作的热爱在激进性变革情境下需要适当引导,同时,类亲情关系氛围会强化员工站在组织需要的角度积极行动。渐进性变革情境下“类亲情驱动”高创造力的组态路径也不是单一路径,而是以类亲情为主、和谐激情为辅的联合效应,说明和谐激情对员工较高的正向心理唤醒激发员工创造力的作用不可忽视。

3.5 稳健性检验

为了保证研究结果可靠性,根据张明等(2019)的建议,选择集合论的特定方法进行稳健性检验:首先,调整校准阈值。将校准点调整为75%、50%和25%分位数分别表示完全隶属阈值、交叉点和完全不隶属阈值,重新对各变量进行校准,得出的前因组态与前述组态结果相比,仅覆盖度和一致性有细微差别,各组态变量的存在与缺失情况完全相同,研究结论无本质区别。其次,剔除部分案例。从调研的8家企业中剔除两家分别属于建筑业和出版业的企业,使样本数据集中在信息科技行业研发部门中,得到的验证结果与前述组态结果基本相同。最后,改变案例频数。将案例频数提高至2,组态分析结果与前述组态结果基本相同。依照Schneider等[38]提出的判定QCA研究结果是否稳健的两个标准(集合关系状态和拟合参数差异)可知,本文研究结果稳健。

4 研究结论与未来展望

4.1 研究结论

本文以8家企业12个研发团队中65个研发岗位员工为研究样本,运用fsQCA方法进行分析,从个体、领导、组织等多层面探究不同组织变革情境下实现员工高创造力的组态条件,研究发现两种组织变革情境下3种激发员工创造力的路径模式。一是激进性变革情境下的激情驱动模式,以员工的和谐激情为核心条件,类亲情交换的员工—组织关系与变革型领导为辅助条件;二是激进性变革情境下的领导驱动模式,以变革型领导为单一核心条件;三是渐进性变革情境下的类亲情驱动模式,以类亲情交换的员工—组织关系为核心条件,员工和谐激情为辅助条件。

4.2 理论贡献与实践启示

本研究理论贡献主要在于:第一,运用定性比较分析方法,揭示了两种组织变革情境下激发员工高创造力的多层面(个体、领导与组织层)因素的联动机制。刘西明等[39]指出,已有对员工创造力影响因素的研究较为分散,难以系统建立员工创造力提升路径。本研究针对特殊的组织情境,将组织多层面因素纳入研究范畴,相对于以往研究提供了一个更为整合的视角。第二,本研究区分了不同组织变革模式下激发员工高创造力的差异路径。裴彩霞[3]认为,在组织变革过程中,领导变革管理行为在影响员工创造力的机制中发挥积极作用,本研究发现激进式变革中的领导驱动模式与之相呼应,并进一步细化了组织变革情境。尹欢[40]认为,员工高和谐激情会促进变革行为,例如自愿性创造和创新行为。本研究发现激进式变革中的激情驱动模式以及渐进式变革中和谐激情的辅助效应,都验证了和谐激情在激发创造力过程中的重要作用。此外,现有文献少有涉及温情氛围和类亲情员工—组织关系对员工创造力的影响,本文渐进式变革中的类亲情驱动模式拓展了该领域研究。在环境快速变化的当下,组织变革是企业面临的普遍问题,如何激发员工创造力积极响应变革要求是变革成功的关键,本研究发现的差异路径有利于组织管理者根据不同变革情境选择合适的管理方法激发创新以推进变革进程。

根据本文研究结论,得到如下实践启示:第一,强力推行激进性变革的组织,可以提前做好各级管理层选拔任用与培训,有意识地将管理层队伍打造成变革型领导风格。管理者可通过让团队成员意识到自己所承担工作的重要意义和责任,感召员工将集体利益置于个人利益之上,激发团队成员求新求变的意愿,推动变革顺利实施。第二,渐进性变革的组织,可以提前营造员工与组织高情感交融和命运共同体的关系状态,让员工对组织产生如家般的依赖和积极响应变革的责任感,无形中形成一股力量,推动变革朝着预期方向发展。例如,重庆耐德工业股份有限公司在企业生产管理转型期,在公司内部推行幸福管理法,秉持“把每一位员工当做家人来爱”理念,在组织成员中建立互相信任、互相理解、互相帮助的家庭成员式关系,并大幅度与员工分享股份,增强员工对企业变革的理解和参与度,收到许多员工的部门改善提案,最终成功度过转型期。拟推行或正在推进渐进式变革的企业,可以借鉴该公司的幸福管理法,提升员工幸福感,推动企业变革。第三,无论是激进性变革还是渐进性变革,发自内心热爱工作的员工对于组织来讲都是难能可贵的,组织应该珍视并重点选拔这样的员工。在员工招聘时,考察员工对岗位的兴趣、热爱度和职位匹配度,为企业招聘高工作内在驱动力的员工;在员工培养上,打造良好的企业文化、工作环境以及和谐的人际关系,提升员工和谐工作激情。拥有高和谐激情的员工在组织变革过程中只要引导得当,就会成为组织的创新先锋,是组织成功实施变革的主要力量。

4.3 研究局限与未来展望

本研究中3种路径组态是基于65个研发人员样本采用定性比较分析方法得出的,样本来源有限,后续研究可以扩充样本数量,进行定量与定性相结合的验证,同时,可选择有代表性的典型样本进行更深入的挖掘,对不同变革模式下影响员工创造力的机制进行更为全面的解析。员工高创造力的涌现是多种因素综合作用的结果,本研究探究的影响因素有限,后续研究可以整合更多不同层面因素的联动效应,对管理实践提供更为具体的思路。

参考文献:

[1] 姜晨,谢富纪. 组织演化的复杂性研究[J].管理评论,2008,20(10):51-56.

[2] BRADLEY B H, POSTLETHWATTE B E, KLOTZ A C, et al. Reaping the benefits of task conflict in teams: the critical role of team psychological safety climate[J]. Journal of Applied Psychology, 2012, 97(1): 151-158.

[3] 裴彩霞. 工作不安全感、领导变革管理行为对员工创新行为的影响研究[D].厦门:厦门大学,2017.

[4] 刘思亚.组织变革感知、心理契约违背与知识创造绩效的关系[J].中国科技论坛,2014,30(9):90-94.

[5] MICHAELIS B, STECMAIER R, SONNTAG K. Affective commitment to change and innovation implementation behavior: the role of charismatic leadership and employees' trust in top management[J]. Journal of Change Management, 2009, 9(4): 399-417.

[6] WOODMAN R W, SAWYER J E, GRIFFIN R W. Toward a theory of organizational creativity[J]. Academy of Management Review,1993,18(2): 293-321.

[7] 杜运周,贾良定. 组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界,2017,33(6):155-167.

[8] FARMER S M,TIERNEY P,KUNG-MCINTYRE K.Employee creativity in Taiwan: an application of role identity theory[J]. Academy of Management Journal,2003,46(5):618-630.

[9] LIU D, CHEN XP, YAO X. From autonomy to creativity: a multilevel investigation of the mediating role of harmonious passion[J]. Journal of Applied Psychology,2011,96(2):294-309.

[10] SHIN S J, ZHOU J. Transformational leadership, conservation and creativity: evidence from Korea[J]. Academy of Management Journal, 2003,46(6): 703-714.

[11] 陈晨,时勘,陆佳芳. 变革型领导与创新行为:一个被调节的中介作用模型[J]. 管理科学,2015,28(4):11-22.

[12] 林志扬,裴彩霞. 组织变革背景下员工创新行为研究[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2017,92(2): 96-105.

[13] JIA L D, SHAW J D, TSUI A S, et al. A social-structural perspective on employee-organization relationships and team creativity[J]. Academy of Management Journal, 2014,57(3): 869-891.

[14] SHORE L M, TETRICK LE, LYNCH P, et al. Social and economic exchange: construct development and validation[J]. Journal of Applied Social Psychology,2006,36(4): 837-867.

[15] SONG L J, TSUI A S, LAW K S. Unpacking employee responses to organizational exchange mechanisms: the role of social and economic exchange perceptions[J]. Journal of Management, 2009, 35(1):56-93.

[16] 俞明传,顾琴轩,朱爱武. 员工实际介入与组织关系视角下的内部人身份感知对创新行为的影响研究[J]. 管理学报, 2014, 11(6): 836-843.

[17] VALLERAND R J, BLANCHARD C, MAGEAUG A, et al. Les passions de l′A me: on obsessive and harmonious passion[J]. Journal of Personality and Social Psychology,2003,85(4):756-767.

[18] MAGEAU G A, VALLERAND R J, ROUSSEAU F L, et al. Passion and gambling: investigating the divergent affective and cognitive consequences of gambling[J]. Journal of Applied Social Psychology, 2005,35(1): 100-118.

[19] PHILIPPE F L, VALLERAND R J, HOULFORT N, et al. Passion for an activity and quality of interpersonal relationships: the mediating role of emotions[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2010,98(6): 917-932.

[20] 汪国银,张文静,陈刚,等. “我是”、“我能”、“我愿”——工作激情对员工创造力的影响路径研究[J]. 中国人力资源开发, 2016,30(22): 28-35.

[21] 孔纯. 知识员工工作激情对创新行为的影响研究[D]. 深圳:深圳大学, 2017.

[22] BASS B M. Theory of transformational leadership redux[J]. The Leadership Quarterly, 1995,6(4):463-478.

[23] SEO M G, TAYLOR M S, HILL N S, et al. The role of affect and leadership during organizational change[J].Personnel Psychology, 2012,65(1):121-165.

[24] 王雁飞,蔡如茵,林星驰. 内部人身份认知与创新行为的关系——一个有调节的中介效应模型研究[J]. 外国经济与管理, 2014, 36(10): 40-53.

[25] 吴坤津,刘善仕,王红丽,等. “真有之情”与“应有之情”:内部人身份感知对员工创新行为的双重影响机制[J]. 商业经济与管理, 2016, 297(7): 64-72.

[26] DECI E L, RYAN R M. The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior[J]. Psychological Inquiry,2000,11(4):227-268.

[27] SMISSEN S,SCHALK R,FREESE C.Organizational change and the psychological contract: how change influences the perceived fulfillment of obligations[J]. Journal of Organizational Change Management,2013,26(6):1071-1090.

[28] 伯努瓦·里豪克斯, 查尔斯.拉金. QCA 设计原理及应用: 超越定性与定量研究的新方法[M].北京:机械工业出版社, 2017.

[29] 李超平,时勘. 变革型领导的结构与测量[J]. 心理学报,2005,37(6):803-811.

[30] CHRISTINA J K. Studying organizational change: a change response model with readiness factors, a case study, and research implications[D]. Binghamton: Binghamton University, 2002.

[31] RAFFERTY A E, GRIFFIN M A. Perceptions of organizational change: a stress and coping perspective[J]. Journal of Applied Psychology,2006,91(5):1154-1162.

[32] 洪志祥. 组织变革对员工组织公民行为作用机制研究[D]. 太原:山西大学,2017.

[33] CALDWELL S D, HEROLD D M, FEDOR D B. Toward an understanding of the relationships among organizational change, individual differences, and changes in person-environment fit: a cross-level study[J]. Journal of Applied Psychology,2004,89(5):868-882.

[34] FEDOR D B, CALDWELL S, HEROLD D M. The effects of organizational changes on employee commitment: a multilevel investigation[J]. Personnel Psychology,2006,59(1): 1-29.

[35] FISS P C. Building better causal theories: a fuzzy set approach to typologies in organization research[J]. Academy of Management Journal,2011,54(2):393-420.

[36] GRECKHAMER T, FURNARI S, FISS P C, et al. Studying configurations with qualitative comparative analysis: best practices in strategy and organization research[J]. Strategic Organization,2018,16(4): 482-495.

[37] GOULD D, KRANE V. The arousal-athletic performance relationship: current status and future directions[M]//HORN T. Advances in sport psychology. Champaign: Human Kinetics, 1992:119-141.

[38] SCHNEIDER C Q, WAGEMANN C. Set-theoretic methods for the social sciences: a guide to qualitative comparative analysis[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

[39] 刘西明,张叶婷,许长勇.促进员工创新行为的组态研究——基于模糊集的定性比较分析[J].科学学与科学技术管理,2020,41(12):114-128.

[40] 尹欢. 基于自我决定理论的工作激情与变革发起行为关系研究[D].成都:电子科技大学,2020.

(责任编辑:万贤贤)

![]()