A Literature Review and Prospects of Employees′ Deviant Innovation

Lyu Rongjie1,Feng Yuwei1,Zhang Yiming1,Hao Lixiao2

(1.School of Economics and Management,Hebei University of Technology,Tianjin 300401,China;2.School of Economics and Management,Civil Aviation University of China,Tianjin 300300,China)

Abstract:In the increasingly fierce market competition, innovation is an important support for the sustainable development of organizations. However, in the process of innovation practice, the existing resource stock often cannot meet all innovation needs. The main body of organizational innovation are employees whose innovation constraints are often greater than their innovation autonomy. If enterprises cannot adopt all innovative ideas, employees will choose informal ways to realize their innovative ideas. Without the approval of the organization, the act of putting this innovative idea into practice is called deviant innovation, that is, employees actively carry out informal innovation activities in private. It is worth noting that employees' deviant innovation with the characteristics of "deviation" and "concealment" not only effectively complements the formal organizational innovation approach,but also can stimulate the potential and vitality of more disruptive innovation and realize the great leap forward development of the organization. In addition, studies have found that the incidence of employees' deviant innovation behavior is as high as 80% in science and technology enterprises, which may be more common in Chinese organizations with the characteristics of collectivism and high-power distance. Therefore, given the importance and universality of employees' deviant innovation, organizations should pay attention to employees' deviant innovation, and academia should pay more attention to the research of deviant innovation. But only a few studies focus on the impacts of deviant innovation on innovation ability and innovation performance, or explore the influencing factors of deviant innovation behavior. There is a lack of systematic review.

Therefore, by combing the research literature on deviant innovation at home and abroad on CNKI, Web of Science, Google Scholar and other channels, this study uses Endnote, the literature management software, to preliminarily classify and sort out the literature. Then it further summarizes and comments on the concept connotation, feature classification, measurement tools and theoretical basis of employee deviant innovation to provide reference for future research.

Firstly, this study explains the development context of the concept of employee deviant innovation, and finds that there are mainly two views and summerizes six representative concepts. In order to define deviant innovation more clearly, the similarities and differences between deviant innovation and other similar behaviors are analyzed from the perspective of internal separation and external comparison. Then by integrating the two behavior characteristics of " deviation" and "concealment", this study emphasizes the complete connotation of employees' deviant innovation under the boundary condition of tight innovation resources, shifting the perspective of deviant innovation feature classification from "process" to "behavior" itself with the focus on the classification of deviant innovation in behavior motivation and behavior subject.

Secondly, by combing through three measurement tools of employee deviant innovation, it is found that these measurement tools are suitable for deviant innovation with the characteristics of confrontation, deviation, concealment and process. It not only defines the applicable situation of the current scale, but also points out the development direction of the scale in the future.

Thirdly, this study summarizes the five commonly used theories in the existing research, such as tension theory, social exchange theory and self-determination theory, and discriminates them from four perspectives: core view, focus, interpretation mechanism and limitations. On the basis of the previous common theories, it introduces the classic theory of explaining behavior, the planned behavior theory, and summarizes the antecedent variables of employees' deviant innovation into three aspects: behavior belief, normative belief and control belief. The outcome variables of employees' deviant innovation are divided into three aspects: individual, organization and leadership, and accordingly the theoretical logic chain of "behavior intention→behavior generation→behavior result" of deviant innovation is constructed. The model integrated in this paper is not only a supplement to the "individual-organization-leadership" leading framework of the previous review, but also provides a new theoretical perspective for further exploring the process model of deviant innovation behavior.

Finally, on the basis of summarizing the literature research on deviant innovation, this study takes the situations of localization, digitization and teamwork into consideration, and puts forward the future research direction from the concept, measurement, cause and effect of employee deviant innovation.

Key Words:Employees′ Deviant Innovation; Theory of Planned Behavior; Integrated Model

0 引言

在越来越激烈的市场竞争中,创新是组织可持续发展的重要支撑。但在创新领域,创新自主与创新约束之间的矛盾一直存在[1]。在创新管理实践中,组织也经常陷入创新平衡之困:既要赋予员工自主性以便员工探索创新设想,又要约束员工行为以确保员工创新努力与组织战略目标一致[2]。出于规避风险和管理目标一致性的考虑,组织会设计一套流程来筛选和审批创新想法,员工受到的创新约束往往大于其创新自主性。

员工创新有多种类型,包括非正式的员工越轨创新行为,即员工出于利组织目的而主动实施的未得到组织支持、不被管理者知晓的创新行为[3],其在以集体主义、高权力距离为文化特征的中国组织中尤为典型[4]。创新具有一定风险性,也可能对组织既有工作产生负面影响。在未得到明确的积极效果之前,员工以隐蔽方式开展非正式的越轨创新是相对安全的。尽管越轨创新不一定产生实质性创新成果,对组织的影响也有好有坏[5],但是,一旦越轨创新取得成功,其成果往往是破坏性创新[6,7],将对组织甚至行业产生重大推动作用。相关数据显示,80%以上的企业出现过越轨创新,研发团队中近10%的个体开展过越轨创新[3]。

尽管学术界已经意识到越轨创新的重要性,但是,国内外研究对其概念内涵的界定尚未统一。从概念上看,越轨创新包含“越轨”和“创新”两部分。学术界对员工越轨行为和创新行为的研究已经相当丰富,但正是这种丰富性提高了对两者交集——越轨创新界定的难度。以往研究一般认为,越轨行为会对企业造成损失,创新行为是企业发展的重要推动力量,因此,越轨创新行为对组织的影响具有高度不确定性[2]。此外,从文化差异视角来看,具有隐蔽性特征的越轨创新在更加开放的西方国家相对较少,但在集体主义、高权力距离的中国组织中更为普遍[8],这也为开展中国情境下的越轨创新研究提供了契机。

本文梳理相关文献,重点研究越轨创新的内涵、测量以及前因与后果的整合研究模型。首先,厘清越轨创新的代表性定义,与相似概念进行对比,重新界定越轨创新内涵,并进一步划分越轨创新类型。其次,归纳以往研究中使用的测量工具,并对不同测量工具的适用性作出说明。再次,对越轨创新研究常用理论进行总结与评析,借鉴计划行为理论,从行为信念、规范信念和控制信念角度对越轨创新前因变量进行分析,并将结果变量分为个人、团队组织与领导3个层面,据此构建越轨创新两阶段整合研究模型。最后,对未来研究进行展望,以期为后续研究提供启示。

1 越轨创新概念内涵

1.1 越轨创新概念的提出

越轨创新是Knight于1967年在研究企业内部创业时首次提出的,他发现员工有时会运用非正式、未经组织与上级批准的方式实施自身创新想法,以保护这些想法不受组织中反对力量的影响。

尽管Knight未对越轨创新开展深入研究,但其启发了这一研究领域。目前对越轨创新行为的英文表述有“bootlegging”和“creative deviance”等不同表述,主要分为两类观点。第一类观点以Augsdorfer[3]提出的“bootlegging”为代表,强调自主性、隐蔽性和基层性,认为越轨创新是组织中员工秘密进行、没有上级管理者官方授权、以提高组织利益为目的的创新行为。第二类观点以Mainemelis[6]提出的“creative deviance”为代表,强调对抗性和偏离性,认为越轨创新是员工违反管理者让其停止实施新想法的命令,坚持实现自身创新想法的行为。这两种定义的主要区别在于组织或上级管理者是否已经知晓员工创新想法或行为。

近年来,我国学者对越轨创新这一概念进行了拓展。黄玮[1]倾向于Augsdorfer提出的定义,将越轨创新理解为组织中员工私下展开的预计有利于组织的创新行为,认为高权力距离的中国组织文化抑制了员工对领导的对抗行为,因而私下进行不被上级知晓的创新行为在中国情境下更具普适性。另外,王弘钰等[9]认为Mainemelis提出的强调对抗性和偏离性的定义更有研究价值,即个体的创意想法被上级否决后,仍坚信自己的创意会给企业创造价值,进而通过非正式途径继续深耕创意的行为,并分析了包容型领导、组织创新氛围等对越轨创新的影响。江依[7]提出了一个整合的概念,认为越轨创新是指员工创新受到组织流程制度的阻碍时,员工为了组织利益不惜违背组织规范,采用越轨手段实现创新的行为。该定义强调了越轨创新的利组织性、与组织规章制度的违背性以及使用越轨手段的非正式性,表明越轨创新行为是一种目的合法、手段非法的积极创新行为。越轨创新的代表性概念如表1所示。

表1 越轨创新代表性概念

Tab.1 Summary of representative concepts of deviant innovation

作者(年份)概念界定Augsdorfer等(1996)员工个体为了提高组织利益,主动且秘密进行的创新行为(bootlegging)Mainemelis (2010)员工违反管理者让其停止继续创新的命令,坚持实现创新想法的行为(creative deviance)Criscuolo等(2014)基于Augsdorfer的观点,提出了4个关键要素:员工主动的自愿行为;缺少组织支持和认可;上级管理者不知晓;可以提高组织绩效黄玮等(2017)基于Augsdorfer的观点,提出了3个主要特点:隐蔽性、自下而上且非项目式、行为非法性和目的合法性的双重性王弘钰等(2019)个体的创意想法被上级否决后,仍坚信自己的创意会给企业创造价值,进而通过非正式途径继续深耕创意的行为江依(2018)某一类行为的总称,当员工创新受到组织流程制度的阻碍时,员工违背组织规范,采用越轨手段辅助实现创新

1.2 越轨创新内涵界定

为了对越轨创新内涵进行更加清晰的界定,本文首先将越轨创新拆分成越轨行为和创新行为进行解释,然后再辨析越轨创新与建设性越轨等相似概念的区别,以便更好地界定越轨创新的内涵。

首先,越轨创新融合了越轨和创新两个概念的部分内涵,但又与这两个概念存在明显不同。越轨行为是组织成员有意识地做出违背组织规范的行为,强调员工对组织准则的侵害(杨杰,2021)。创新行为是指员工在工作中产生创新想法并努力实现的行为,包括创意产生和设法实现两个阶段的行为表现(顾远东,2010)。而在越轨创新行为中,越轨是员工违背组织规范以获得更多自主性和资源优势的非正式手段,创新是需要在越轨手段辅助下完成的目标或结果[7]。因此,越轨创新既具有越轨的手段非法性,又具有创新行为的目的合法性和结果不确定性。

其次,既有文献将越轨创新与许多相似概念进行了对比(王伟,2020),本文认为将越轨创新与建设性越轨行为、前瞻性行为、亲社会违规行为和臭鼬工厂4个概念进行对比会更有价值。这4个概念与越轨创新既有共性又有区别,能够帮助理解和界定越轨创新。建设性越轨泛指违背组织规章制度的一切亲组织行为,不仅包括创新活动,还包括建言行为、揭发行为等(李红,2014)。前瞻性行为是个体基于未来目标和改善生存环境而选择的主动行为[10],但不一定像越轨创新那样违反组织规范。亲社会违规行为是员工为了组织或者其他利益相关者的利益,有意违背组织规章制度的行为(Morrison,2006),实实在在地违反了组织正式规范,但越轨创新可能并不与组织规章制度产生正面对抗。臭鼬工厂特指要在短时间内实现突破性技术创新的秘密任务小组(Biron,2021),它与越轨创新都是为了组织利益而秘密实施的创新活动,但臭鼬工厂明确得到了组织及管理者的支持,而越轨创新是不被上级知晓的,更没有组织资源供给。越轨创新与其它相似行为的对比如表2所示。

表2 越轨创新与其它相似行为的对比

Tab.2 Comparison between deviant innovation and other similar behaviors

比较方面越轨创新与建设性越轨越轨创新与前瞻性行为越轨创新与亲社会违规行为越轨创新与臭鼬工厂相同之处利组织性;违背组织规范;主动行为主动性;以改造目前的环境为目的主动性;目的利他性利组织性;隐蔽性;创新活动不同之处越轨创新以实现创新为目的;建设性越轨包含除创新外的建言行为、揭发行为等越轨创新违背组织规范,是遇到问题后的行为;前瞻性行为不一定违背组织规范,会预估未来环境越轨创新为了组织利益,可能不与组织制度正面对抗;亲社会违规行为是为了利益相关者,明确违反组织规范越轨创新可能不被上级知晓,没有组织正式资源供给;臭鼬工厂明确得到组织及管理者支持

综合前述定义梳理和概念对比,本文认为越轨创新是在组织创新资源紧张的客观条件下,员工为了组织利益,不惜以越轨为手段,秘密进行或违抗上级命令,积极调动非正式资源推动想法实施的非正式创新过程。

1.3 越轨创新特征分类

基于Augsdorfer提出的越轨创新定义以及Mainemelis的观点,王弘钰等[4]首次从创新过程视角将越轨创新分为私下创新和违命创新,并且发现这种分类恰恰对应了管理者知晓前的创意初期阶段和管理者知晓后的创意公开阶段。在创意初期阶段,越轨创新具有隐秘性特征,员工创新想法获得了延迟公开优势,避免了“过早公开陷阱”[2]。在创意公开阶段,越轨创新行为具有对抗性特征,员工不得不背负心理压力实施创新想法[5]。

王弘钰等从过程视角对越轨创新进行分类,本文认为仅从过程视角进行分类无法更深刻地揭示越轨创新内涵。越轨创新作为一种行为,从创新者的行为动机和行为主体角度进行分类,更能够区分不同类型越轨创新行为的本质特征。

本文虽然将越轨创新定义为一种以组织利益为目的的行为,但利组织性只是越轨创新在现实组织中的行为表现,难以判断其是否为越轨创新者的真实动机。本文认为,依据越轨创新者的行为动机,可以将越轨创新分为亲组织型越轨创新和个人操控型越轨创新。亲组织型越轨创新强调这一行为纯粹为了组织利益,而个人操控型越轨创新则具有人性的“阴暗面”,强调打着组织利益的名义,却以实现个人利益为根本目的。当越轨创新失败时,员工举着为了组织利益的“大旗”,设法逃避惩罚;当越轨创新成功时,员工既对组织作出了贡献,又能心安理得地实现自身利益。

从行为主体角度来看,本文认为既存在个体层面的越轨创新,也存在团队层面的越轨创新。目前团队成为很多组织常用的工作模式,大量越轨创新行为发生在基于团队工作模式的情境中。创新工作团队的组织形式愈加受到青睐,并被许多企业视为促进组织创新的有效手段[11]。既然创新工作团队已经成为企业普遍采纳的创新单元,且团队创新也是目前创新研究热点,那么探讨以团队为主体的越轨创新便具有一定实践意义与理论意义。

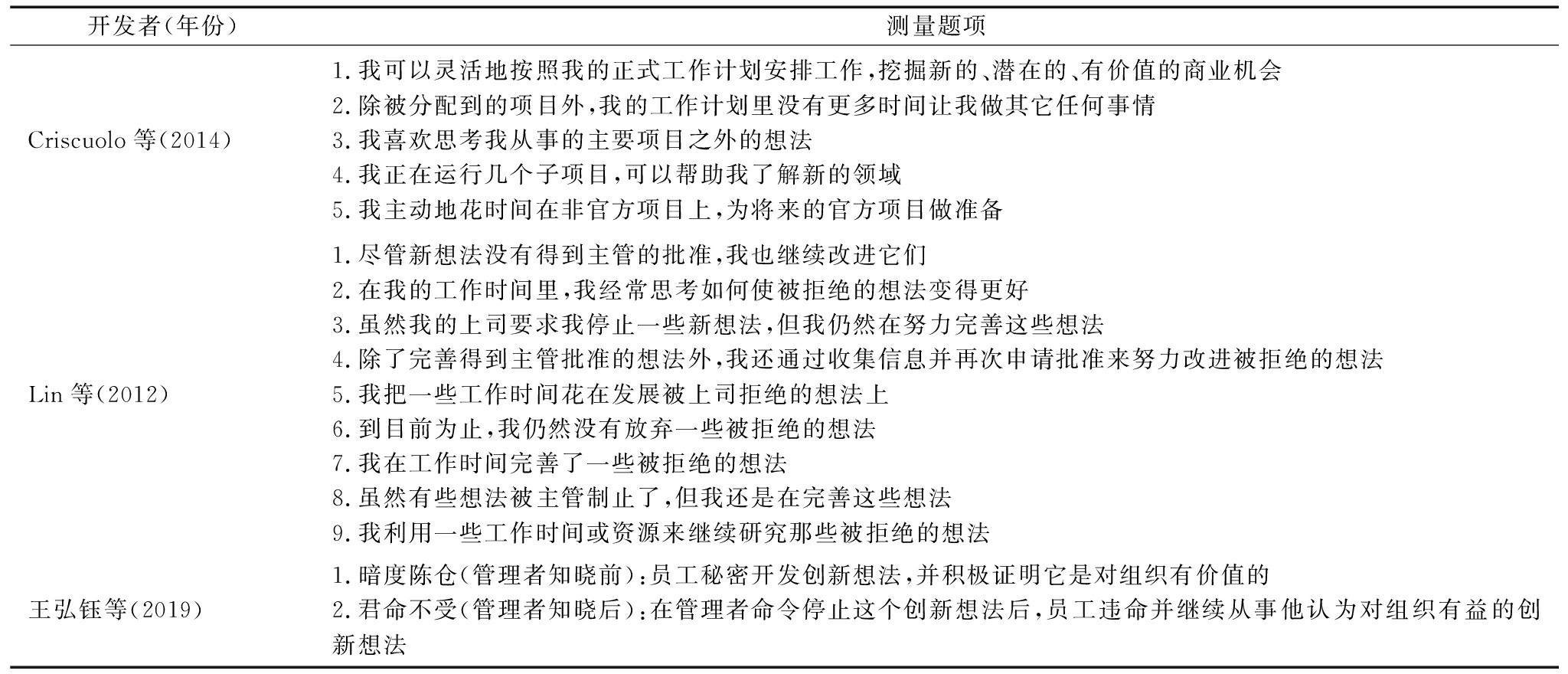

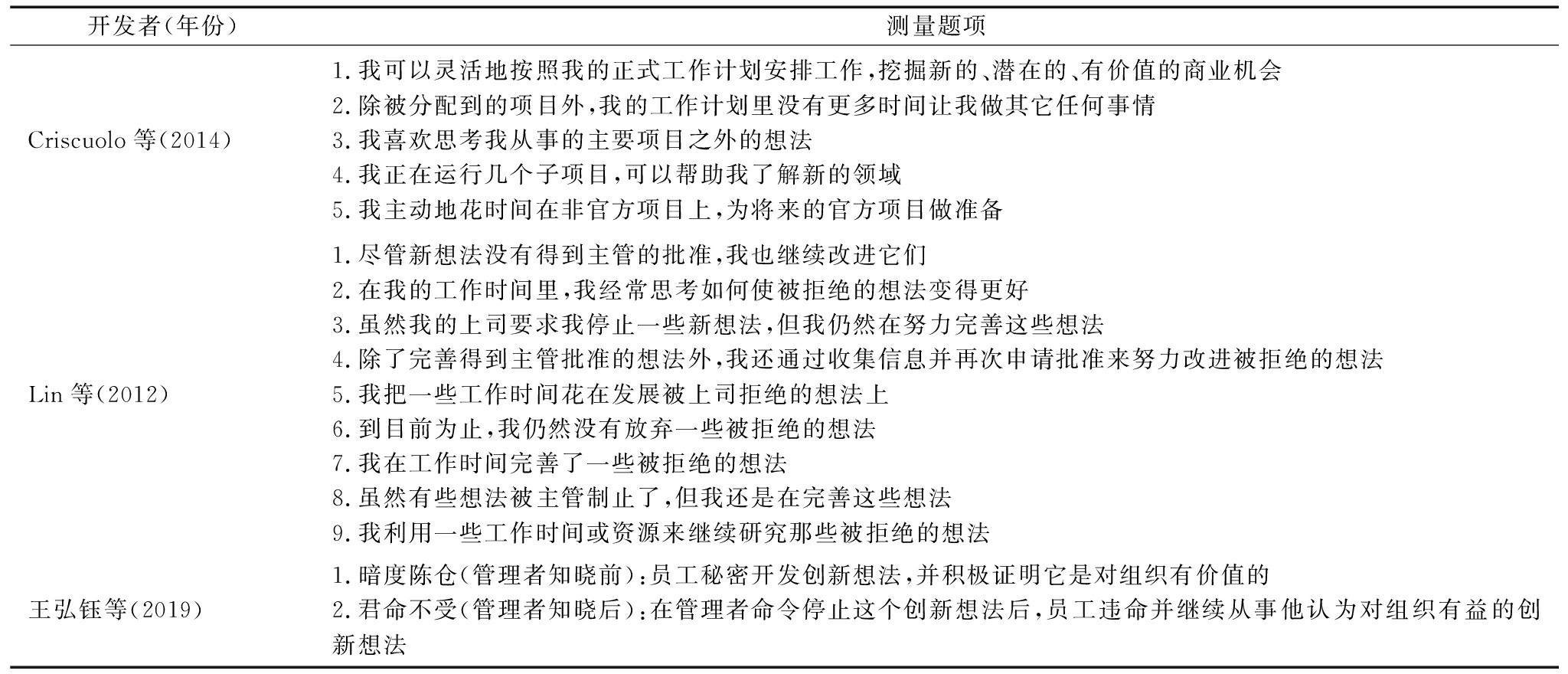

2 越轨创新测量

目前越轨创新测量量表主要是西方学者基于西方情境开发的。Augsdorfer最早详细阐述了越轨创新这一概念,但他更倾向于理论研究,并未开发具体的测量量表。Criscuolo等[2]认为越轨创新是员工主动且秘密进行的角色外行为,并开发了强调越轨创新行为隐蔽性的5题项量表;Lin等[5]认为越轨创新行为代表员工违反管理者命令,针对越轨创新行为的对抗性和偏离性提出了9题项量表(见表3)。由于越轨创新概念还没有统一界定,Criscuolo等[2]和Lin等[5]的量表事实上分别对应Augsdorfer[3]与Mainemelis[6]的定义类型。这两种量表的内部一致性系数均大于0.8,具有较高信度。

表3 越轨创新行为测量量表对比

Tab.3 Measurement scale of deviant innovation behaviors

开发者(年份)测量题项Criscuolo等(2014)1.我可以灵活地按照我的正式工作计划安排工作,挖掘新的、潜在的、有价值的商业机会2.除被分配到的项目外,我的工作计划里没有更多时间让我做其它任何事情3.我喜欢思考我从事的主要项目之外的想法4.我正在运行几个子项目,可以帮助我了解新的领域5.我主动地花时间在非官方项目上,为将来的官方项目做准备Lin等(2012)1.尽管新想法没有得到主管的批准,我也继续改进它们2.在我的工作时间里,我经常思考如何使被拒绝的想法变得更好3.虽然我的上司要求我停止一些新想法,但我仍然在努力完善这些想法4.除了完善得到主管批准的想法外,我还通过收集信息并再次申请批准来努力改进被拒绝的想法5.我把一些工作时间花在发展被上司拒绝的想法上6.到目前为止,我仍然没有放弃一些被拒绝的想法7.我在工作时间完善了一些被拒绝的想法8.虽然有些想法被主管制止了,但我还是在完善这些想法9.我利用一些工作时间或资源来继续研究那些被拒绝的想法王弘钰等(2019)1.暗度陈仓(管理者知晓前):员工秘密开发创新想法,并积极证明它是对组织有价值的2.君命不受(管理者知晓后):在管理者命令停止这个创新想法后,员工违命并继续从事他认为对组织有益的创新想法

本文认为,相对于Lin等[5]开发的强调对抗性和偏离性的量表,Criscuolo等[2]开发的量表更强调越轨创新隐蔽性,而具有这种特征的越轨创新在高权力距离的中国情境下更普遍,因而中国情境下的越轨创新研究更适合采用该量表。近年来,我国学者也开始对越轨创新展开研究。张弘等[12]、陈骁等[13]分别研究变革型领导和组织创新氛围对越轨创新的影响,都采用了Criscuolo等开发的量表。王弘钰等[4]从创新过程视角结合中国组织情境开发了量表,将越轨创新行为分为两个维度:“暗度陈仓”和“君命不受”。但该量表还未被实证应用,其信度和效度有待检验。

综上,本文认为Criscuolo等[2]开发的量表更适合中国情境,但如果研究内容侧重于越轨创新行为的对抗性和偏离性,则Lin等[5]开发的量表也值得借鉴。相关研究最好先界定所研究的越轨创新具有哪种特征,再选择合适的量表,以提高研究科学性和准确性。

3 理论基础与整合模型

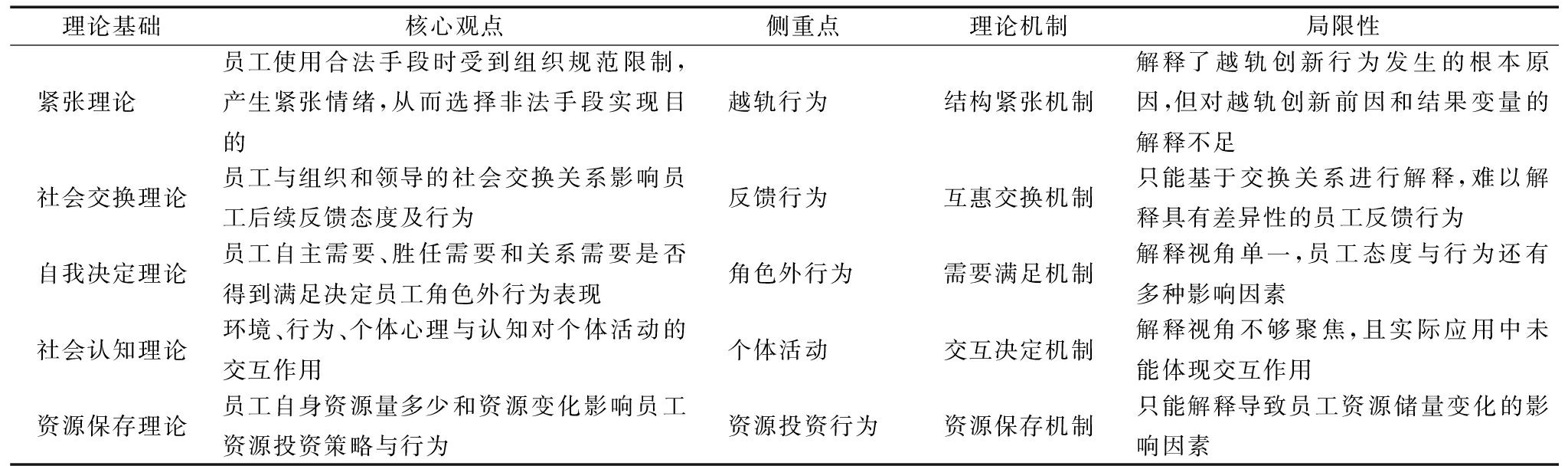

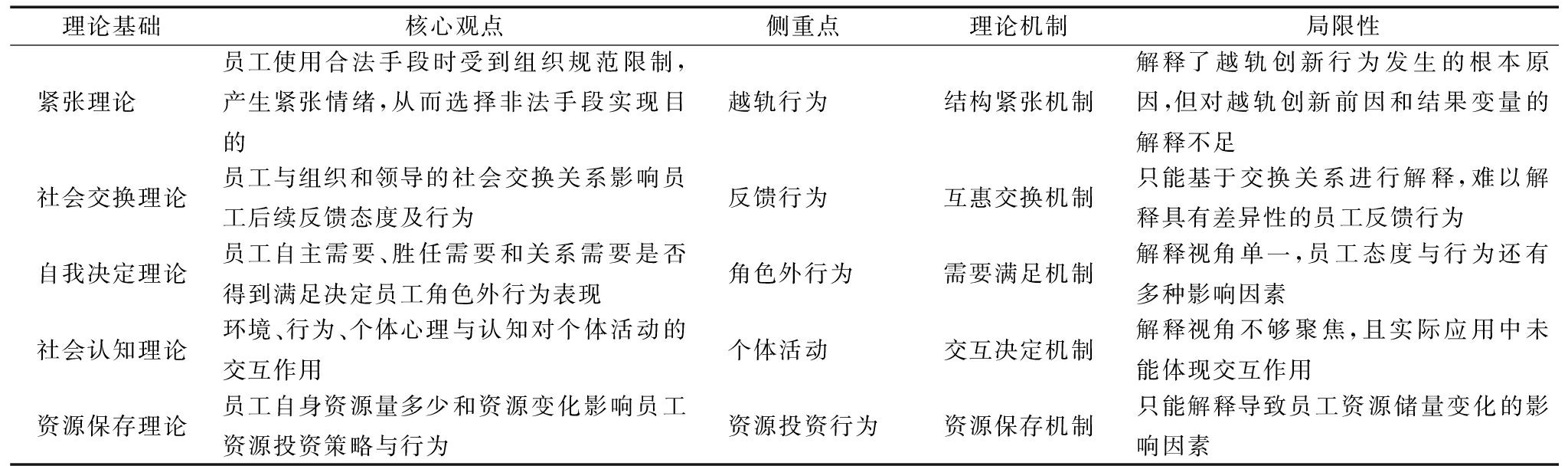

3.1 现有研究的理论基础

尽管越轨创新相关研究历史较短,而且在概念、测量等方面尚未得到统一,但仍然吸引了不同领域学者加入这一研究领域。这些学者开展相关研究时,不断引入和借鉴源于不同领域的理论,为越轨创新尤其是越轨创新前因变量的研究提供了多样化选择。截至目前,越轨创新相关研究借鉴最多的理论包括紧张理论、社会交换理论、自我决定理论、社会认知理论和资源保存理论等5种理论。

紧张理论是Mainemelis[6]将社会层面研究的一般性越轨行为引入到组织创新研究中时应用的理论。该理论认为,组织创新资源的结构性紧张促使员工通过非正式渠道实现创新意愿,即实施越轨创新行为。社会交换理论是研究员工与组织关系时最常用的理论,该理论认为,双方通过交换各自特有的资源达到互利目的,其核心是自我利益和互相依赖(Homans,1958)。员工在与组织进行社会交换并获得支持时,更愿意自发性地开展以组织利益为目的的越轨创新。金玉笑等[14]研究个性化契约与越轨创新的关系时应用了这一理论。自我决定理论认为自主、胜任和关系这3种基本心理需求会对个体行为产生自我激励(Deci,2000)。如果这3种需求得到满足,员工就会产生更多亲组织的主动行为。刘博等[15]研究工作自主性对越轨创新的影响时,较早应用了这一理论。社会认知理论认为环境、行为、个体心理与认知这3种因素交互决定人类活动(Bandura,2001),该理论对越轨创新的解释可能更加全面。王弘钰等[9]将该理论应用于组织创新氛围与越轨创新研究中。资源保存理论主要用于描述资源在个体与社会环境中的交互过程,强调个人对资源损失比资源收益的感知更强烈(Hobfoll,2001)。因此,员工会评估自身资源、调整资源投资策略,并决定是否做出越轨创新这种冒险的资源投资行为。刘晓琴[16]研究非伦理领导对越轨创新的影响时,应用了这一理论。

前述5个理论从不同侧重点解释了员工越轨创新行为的生成机制,但也有各自的局限性(见表4)。相关研究可针对具体研究主题和侧重点,选择合适的理论基础。此外,当前这些理论大多应用于越轨创新前因变量研究中,而结果变量研究及理论应用相对较少,有待进一步拓展和丰富。

表4 代表性理论对比分析

Tab.4 Comparative analysis of representative theories

理论基础核心观点侧重点理论机制局限性紧张理论 员工使用合法手段时受到组织规范限制,产生紧张情绪,从而选择非法手段实现目的越轨行为 结构紧张机制解释了越轨创新行为发生的根本原因,但对越轨创新前因和结果变量的解释不足社会交换理论员工与组织和领导的社会交换关系影响员工后续反馈态度及行为反馈行为 互惠交换机制只能基于交换关系进行解释,难以解释具有差异性的员工反馈行为自我决定理论员工自主需要、胜任需要和关系需要是否得到满足决定员工角色外行为表现角色外行为 需要满足机制解释视角单一,员工态度与行为还有多种影响因素社会认知理论环境、行为、个体心理与认知对个体活动的交互作用个体活动 交互决定机制解释视角不够聚焦,且实际应用中未能体现交互作用资源保存理论员工自身资源量多少和资源变化影响员工资源投资策略与行为资源投资行为资源保存机制只能解释导致员工资源储量变化的影响因素

3.2 计划行为理论下的越轨创新整合模型

不同理论基础提供了多元化研究视角,但关于越轨创新前因和结果变量的研究比较零散,缺乏整合分析框架。在组织行为领域,计划行为理论是最被广泛应用的研究个体行为形成机制的模型,其优势在于能够基于行为意愿的概念整合行为产生的客观外部因素和行为背后的主观心理因素(王季,2020)。本文认为,借鉴计划行为理论的逻辑,从态度、主观规范、知觉行为控制以及个体对这三者的信念角度,可以整合既有研究中涉及的导致员工越轨创新行为的各类前因变量,为系统分析越轨创新行为形成机制提供较为契合的理论分析框架。

本文从个体、团队与组织、领导层面总结越轨创新结果变量相关研究,并从行为和结果两个方面整合越轨创新的积极与消极影响,构建越轨创新行为前因变量与结果变量整合模型,为后续研究提供参考。

3.2.1 越轨创新的前因变量

根据计划行为理论,越轨创新意向是理解复杂越轨创新行为的第一步,同时也是越轨创新行为最重要的预测因素。越轨创新前因变量已有研究的理论视角和结论各异,本文认为从决定行为态度、主观规范、知觉行为控制的前置变量——行为信念、规范信念和控制信念的角度,梳理前因变量相关研究,能够使该研究领域更加清晰。

(1)行为态度与行为信念视角下的前因变量。行为态度是个体对采取某一行为的喜爱或不喜爱程度评估[17],员工对越轨创新的态度是预测越轨创新意向的重要因素。态度的前置影响因素是行为信念,包括对结果的信念和对结果的评估。现有研究中,影响越轨创新态度的因素有个人特质和价值观等。

个人特质方面的前因变量。研究表明,员工对越轨创新的行为信念在个人特质方面包括主动性人格、性格特征和创造力。具有高主动性人格的个体往往具有较高的创新意愿和创新能力,倾向于主动解决问题,他们更可能违反组织规范进行创新活动。李晓园等[18]基于自我决定理论,实证检验了主动性人格对越轨创新的正向促进作用。Augsdorfer[3]最早归纳了越轨创新者的性格特征,如表现出高积极性、痴迷于个人想法等,之后他采用诊断性心理测试发现研发部门中越轨创新者的性格特征,包括勇于承担风险、充满好奇心等[19]。创造力较强的个体一般具有较强的创新动机、发散性思维和批判性思维,其驱使员工以非正式途径开展创新。同时,创造力较强员工的自我效能感和成就动机高于常人,该类员工开展越轨创新的可能性也更大[20]。

价值观方面的前因变量。员工工作价值观能引导个体对工作相关行为与事件进行选择和评价,可以预测和决定员工工作行为表现(霍娜,2009)。具有创新导向、高成就导向和漠视权威等特征的新生代员工工作价值观成为近年来员工行为研究热点,其中包括新生代员工在职或工作偏差行为[21]。实证检验发现,新生代员工工作价值观对其越轨创新具有显著正向作用(侯烜方,2020)。

其它行为信念方面的前因变量。创造性角色认同、内部创业自我效能感和资质过剩感也是影响员工对越轨创新态度的行为信念。基于角色认同理论,创造性角色认同是员工创新行为在工作角色中的反映,有学者发现其与员工越轨创新呈正相关关系(曹大友,2020)。内部创业自我效能感是员工在创新早期阶段对自身执行创新活动相关任务能力的信念,也是驱使员工越轨创新的关键因素。资质过剩感是指个体所拥有的资质超过其职位的普适性要求。以资质过剩感为前因变量的越轨创新研究大多从员工高能力素质、工作高效完成、冒险挑战倾向3个方面展开。有研究认为越轨创新是资质过剩员工的一种自我防御措施,即通过角色外行为满足自我实现需求(周霞,2021)。

(2)主观规范与规范信念视角下的前因变量。规范信念是个体预期他人或团体对其是否应执行某特定行为的期望[17]。越轨创新规范信念层面的研究较为丰富,主要包括组织氛围、领导风格和管理实践3个方面。

第一,组织氛围方面的前因变量。越轨创新的主观规范与规范信念在组织氛围方面的变量主要有组织创新氛围和游戏动态性。首先,创新氛围反映组织对员工开展创新活动的支持程度[23]。创新氛围较强时,员工有充足的创新动机,但组织资源有限,这就导致部分员工开展越轨创新[13]。其次,游戏动态性是组织创造鼓励实验和容忍错误环境的能力,能为组织成员创造相对安全的环境[24],属于组织氛围范畴。李树文等(2019)研究发现,游戏动态性通过兴趣实现和冒险探索两条路径正向影响越轨创新。

第二,领导风格方面的前因变量。领导掌握着重要的组织资源和权力,因此,上级领导风格必然会对员工行为产生重要影响(郭晓薇,2011)。关于员工对越轨创新的规范信念,领导风格方面的研究最多。本文对西方与中国情境下不同领导风格进行梳理,以期更清晰地呈现越轨创新在领导风格方面的研究脉络。

源于西方情境的非伦理领导、变革型领导、真实型领导和创业型领导都会影响员工越轨创新行为。非伦理领导是指领导所做的违法或违反道德以及促进员工实施不道德的行为和决策,刘晓琴[16]从内在心理、领导—员工交互和创新行为组织合法性等多重路径证实非伦理领导对越轨创新具有抑制作用。变革型领导会积极影响员工工作态度和行为(Zhu,2012),激发员工高层次的精神需求和变革情绪。真实型领导与员工关系和谐,员工心理安全感较高[25]。创业型领导赋予员工更多工作自主性,营造良好创新氛围和敢于承担风险的氛围[26]。经实证检验,这3种领导风格均能正向影响员工越轨创新。

在具有高权力距离、集体主义、和谐为本等特征的中国情境下,源于中国传统文化的家长式领导,其仁慈、德行、威权领导3个维度均对员工越轨创新行为具有影响。王弘钰等(2018)从具有中国色彩的差序格局理论出发,发现差序式领导能够触发“圈内人”和“圈外人”的越轨创新行为;吴士健等(2020)认为中国和合文化下的包容型领导能包容员工观点和失败,认可和培养员工,正向影响员工越轨创新。在倡导谦虚的文化背景下,谦卑型领导对员工越轨创新具有促进作用(吴玉明,2020)。

既有研究表明,领导风格通过领导对员工的资源供给状况、领导—成员关系质量、创新行为合法性、组织支持感知等对越轨创新产生影响,而且存在典型的文化差异性。此外,有学者研究领导行为与越轨创新的关系[27-28],其影响逻辑与领导风格大致相同,几乎都是以员工感知继而领会上级领导默许、赞同的行为标准并内化成驱动或抑制越轨创新的力量为主线展开。

第三,管理实践方面的前因变量。绩效考核和对创新的奖惩制度直接影响员工对越轨创新态度的规范信念,门贺等(2021)研究发现发展型和评估型绩效考核分别对越轨创新有正向与负向影响。创新结果奖惩制度也会对员工越轨创新产生影响,奖励创新成果可以促进员工越轨创新[22],但是,惩罚并不能抑制越轨创新行为的发生,反而破坏奖励制度对越轨创新的激励作用。因此,创新失败后的惩罚与越轨创新行为之间的关系有待进一步检验。

(3)知觉行为控制与控制信念视角下的前因变量。知觉行为控制是指个体感知到执行某行为的容易或困难程度[17]。它的前置影响因素是控制信念,是个体知觉到的促进或阻碍执行行为的因素,包括工作特征和组织氛围等,这些因素恰好对应控制信念。

工作特征方面的前因变量。工作特征方面的变量包括工作自主性、个性化契约和组织隔离。工作自主性是工作特征模型的重要指标,反映员工独立处置权和自由分配权[29]。刘博等[15]以知识型员工为研究对象,认为工作自主性可以正向预测越轨创新行为。但还有学者认为,工作自主性过高会导致员工缺失组织支持感,耗费员工大量精力,因此,工作自主性与越轨创新行为之间呈倒U型关系(梁之卓,2019)。个性化契约是指员工与组织共同协商且双方都能获益的员工个性化工作安排。相关研究大多从心理权利视角以及个性化契约的双赢性、个性化和灵活性等特征出发,分析其对越轨创新的影响(Liu,2021)。组织隔离是网络时代下,员工利用智能设备远程办公的产物。肖志明[30]从远程岗位办公角度切入,验证了组织隔离对员工越轨创新的促进作用。

组织氛围方面的前因变量。组织氛围是个体与环境相互作用的结果,包括创新氛围、公平氛围和友好关系氛围等(Gee-Woo,2005)。组织氛围通过创新氛围和游戏动态性影响员工对越轨创新的主观规范与规范信念,还通过公平氛围和组织友好关系氛围对越轨创新产生间接影响。陈骁等[13]研究发现,公平、友好关系氛围能减轻员工心理负担,帮助员工获得同事和领导支持,间接影响员工越轨创新。

其它方面的前因变量,包括工作场所地位、上下级关系和组织支持感等。员工工作场所地位是个体在组织工作场所中受到他人尊重或钦佩的程度(Perretti,2006)。有学者从资源获取、期望压力和地位需求等角度出发,认为工作场所地位高的员工更可能进行越轨创新(马璐,2020)。还有研究表明,上下级关系影响员工行为,这种影响在中国情境下更为突出。上下级关系质量越高,员工越容易越过组织程序进行创新[8]。另外,上下级在日常工作中的任务冲突也会促进员工越轨创新行为(王弘钰,2018)。组织支持感是员工对组织如何看待其贡献并关心其利益的一种知觉,包括工作支持、价值认同、关心利益3个维度(凌文辁,2006)。实证检验发现,工作支持和关心利益对越轨创新具有显著正向影响,价值认同负向影响越轨创新(郑赤建,2018)。近些年,有学者提出基于优势的心理氛围概念,指员工对所在组织是否关注、利用和开发其优势的一种感知[31]。陈慧等(2019)研究发现,基于优势的心理氛围促进员工越轨创新行为。这一变量的影响逻辑与组织支持感大致相同,尤其在解释员工对越轨创新意向的控制信念时基本一致。

3.2.2 越轨创新的结果变量

越轨创新结果变量相关研究较少,而且大多集中于个体层面。本文从个体、团队与组织、领导层面系统梳理越轨创新结果变量,并从行为和结果两个方面关注越轨创新的积极与消极影响。

(1)个体层面的结果变量。越轨创新在个体层面的结果变量主要包括个体创新绩效、创造力和离职倾向。首先,对于越轨创新行为与个体创新绩效间关系,学界仍然存在分歧。持正向影响观点的学者基于越轨创新可能带来延迟公开优势、探索性优势和破坏式创新成果的逻辑,认为越轨创新会提升个体创新绩效。持负向影响观点的学者基于规范执行、越轨创新失败率高和组织处罚的逻辑,认为越轨创新会阻碍员工创新绩效提升。另外,越轨创新行为还会分散员工工作专注度,引发组织对个体创新绩效的负面评价[1]。其次,创造力是指员工在工作中产生并使用新颖而有用的想法。越轨创新锻炼和提升员工创造力[32],然而,越轨创新行为也会产生一些负面影响。有学者实证检验发现,越轨创新一方面体现员工行为与领导决策间冲突,另一方面会使员工感受到与组织较低的匹配度,从而增加员工离职倾向[8]。

(2)团队与组织层面的结果变量。越轨创新在团队与组织层面的研究主要聚焦于组织创新能力和团队创新绩效。宋源等(2020)研究发现,员工越轨创新与组织创新能力呈正相关关系;吴颍宣等(2018)研究发现,员工越轨创新会对团队创新绩效产生显著正向影响。一方面,越轨创新可以增加组织和团队创意供给量,提供正式创新渠道之外的创新能力,提高创新成功率;另一方面,越轨创新的创意设想更加激进,可以开拓组织和团队创意边界,积累创新经验,从而促进组织创新能力和团队创新绩效提高。

(3)领导层面的结果变量。越轨创新在领导层面的结果变量主要是领导对员工越轨创新行为的回应,包括主管阻抑行为和宽恕、忽视和奖励等。遵从上级命令是组织中的基本规范,下属对上级命令的违抗通常被视为上级领导人际影响策略失败的标志(Brower,1995)。当员工以越轨创新违背主管命令时,基于侵犯的理性决策理论,主管为了避免在下属和同事心中留下负面印象,不会选择公然辱虐,而会倾向于通过隐蔽的阻抑行为对下属进行回击。因此,下属越轨创新和主管阻抑呈正相关关系(陈伍洋等,2017)。Lin等[5]总结了领导对员工越轨创新行为的5种可能反应,包括宽恕(forgiving)、奖励(rewarding)、惩罚(punishing)、忽视(ignoring)和操控(manipulating)。宽恕是指领导并没有惩罚越轨创新者,基于组织利益的员工创新想法不会遭受惩罚,但会明确拒绝员工想法。奖励是指赞扬员工创新热情,尊重员工为创意想法所冒的风险,或者赋予员工更大工作自主权。惩罚包括严厉批评员工、加强监督,甚至剥夺员工对创新性任务的参与权。忽视是指领导既不与员工讨论越轨创新事件,也不奖励或者惩罚员工。操控本质上是领导者转移自身风险,若创新想法失败则越轨创新者成为唯一责任人,若创新想法成功则领导者受到赞扬并获取利益。实证研究表明,宽恕和惩罚分别对后续越轨创新具有正向与负向影响,奖励与操控则分别正向和负向影响后续创新绩效[5]。

通过对既有文献的梳理,本文发现相关研究的结果变量仍聚焦于创新,但缺乏从越轨角度分析这一非法手段可能带来的影响。越轨创新既包含积极正面的创新行为,又有违规非法的越轨行为。学者们不仅要关注其正面影响,还应更多关注其负面影响,比如破坏组织规范和淡化组织战略重点。

本文总结越轨创新的影响,如表5所示。越轨创新行为和越轨创新结果都会对组织与个人产生影响,包括越轨创新者、其他员工、团队与组织、上级领导等,而且影响效果包括正向和负向两个方面。

表5 越轨创新的影响结果

Tab.5 Impacts of deviant innovation

被影响者正向影响负向影响越轨创新者提升个体创新绩效、创造力;提高个体在组织中的地位降低个体创新绩效;削弱工作裁量权;创新资源供给减少;分散工作专注度;损害人际关系;增加心理和面子压力;提高离职倾向其他员工 激发创新意向与动机吸取其他员工的合理资源;抑制其他员工创新活动团队与组织提高团队创新绩效、创新能力;提高组织创新氛围;补充组织正式创新途径削弱组织规范约束性;浪费组织创新资源;淡化组织战略重点;吸取官方项目资源;蚕食组织效率和效力上级领导 提高领导工作场所地位、领导—成员关系质量和领导绩效损害领导权威;降低领导的工作场所地位;损害领导—成员关系

梳理与归纳以往文献,借鉴计划行为理论,围绕越轨创新意向,构建包含越轨创新行为前因变量和结果变量的两阶段整合模型,如图1所示。

4 研究结论、理论贡献与未来展望

4.1 研究结论

员工越轨创新行为作为一个前沿概念,近几年才成为人力资源管理、组织行为学等多个学科领域重点关注和探讨的研究主题。本文系统回顾国内外越轨创新相关研究,总结归纳越轨创新整合模型。通过对既有研究的梳理、对越轨创新行为特征的分析,以及与相似概念的对比,本文重新界定了越轨创新概念。越轨创新是指在组织创新资源紧张的客观条件下,员工为提高组织利益,不惜以越轨为手段,秘密进行或违抗上级命令,积极调动非正式资源以推动创新想法实现的非正式创新过程。同时,本文认为,从越轨创新者动机角度将越轨创新分为亲组织型越轨创新和个人操控型越轨创新,以及从行为主体角度将越轨创新分为个体越轨创新和团队越轨创新,更能够区分不同类型越轨创新行为的本质特征。

4.2 理论贡献

(1)已有研究仅在理论推导过程中提及越轨创新相关理论,缺少系统整理与辨析。本文在梳理越轨创新的整合模型前,对主要涉及的紧张理论、社会交换理论、自我决定理论、社会认知理论、资源保存理论加以介绍和辨析,在更加明确越轨创新研究适用理论的同时,对其各自核心观点、侧重点、理论机制和局限性进行评析,以期为后续研究提供理论参考。

(2)本文借鉴计划行为理论,围绕越轨创新的意向形成和行为转化机制,从行为信念、规范信念和控制信念出发,构建越轨创新行为发生和行为结果两阶段整合模型,同时对越轨创新的可能影响进行总结。目前,相关研究中越轨创新前因变量尚不统一,本文构建的整合模型既是对以往越轨创新综述研究“个体—团队与组织—领导”主导框架的补充,又为进一步探索越轨创新行为过程模型提供了新的理论视角。模型从影响越轨创新意向的行为信念、规范信念和控制信念角度,整合了既有研究的各类前因变量,更清晰地呈现了前因变量对越轨创新的影响逻辑,弥补了以往研究中越轨创新意向和行为转化前的缺失,使越轨创新研究框架更加完整清晰。

4.3 未来展望

通过对越轨创新相关文献的回顾和梳理,本文发现已有研究主要围绕越轨创新的内涵、测量、前因变量和结果变量展开,对于准确理解和进一步洞察越轨创新具有重要价值。同时,已有研究仍然存在一定局限,未来还有探索和扩展的空间。

(1)丰富越轨创新的内涵和构成要素,并开发相应的越轨创新量表。目前越轨创新的代表性定义大多基于西方文化情境,相关研究逻辑和研究结论与中国文化特征及现实情境存在较大差异。中国组织情景中员工越轨创新的“轨”可能具有更丰富的内涵,越轨的动机也可能更多元化。因此,有必要运用质性研究方法,深刻归纳并论证中国情境下越轨创新内涵,分析其内在特征并作更进一步的类型划分,进而利用规范的量表开发程序,开发更适合中国情境的越轨创新测量量表。

(2)深化越轨创新前因变量研究。本文借鉴计划行为理论,从行为信念、规范信念和控制信念角度系统梳理影响个体越轨创新的前因变量相关研究。从既有研究分布情况看,关于前因的研究主要聚焦于主观规范和规范信念方面,未来研究可进一步深化行为态度及行为信念、知觉行为控制及控制信念等方面的前因变量研究。在行为态度及行为信念方面,各种类型的人格(包括Augsdorfer归纳的性格特征)、价值观或行为信念都有进一步深入研究的可能性。在知觉行为控制及控制信念方面,企业数字化转型、人工智能技术应用等新的情境变化对员工工作特征、工作流程、组织氛围等带来较大变化,可能产生大量可以进一步挖掘的前因变量。当然,在主观规范及规范信念方面,结合中国情境,尤其从领导风格、领导行为角度进行探究,也有较大拓展空间。

此外,本文认为,除从行为态度、主观规范、知觉行为控制等方面深化对越轨创新意向的前因变量研究外,未来研究还可基于计划行为理论逻辑,进一步挖掘越轨创新意向对越轨创新行为的影响机制。二者之间除直接的作用机制外,前文提出的知觉行为控制及控制信念相关变量都会调节越轨创新意向对越轨创新行为的积极影响。未来研究可在这个方向上进行拓展,预期能产生丰富的研究成果。

(3)深化越轨创新结果变量研究。本文梳理了越轨创新在个体、团队与组织、领导层面的正向和负向影响,目前关于越轨创新行为结果变量的研究较少,而且相关研究更多关注创新带来的正向影响,较少关注越轨可能带来的负面影响。未来研究可进一步深化结果变量方面的研究,同时考虑越轨和创新的影响效果。既有研究关于越轨创新对各类结果变量的影响结论不一致,表明越轨创新的影响可能存在一定的边界条件,未来研究可进一步探究各种调节变量、权变作用机制。

(4)关注环境变化带来的影响机制变化。无论是针对前因变量还是结果变量,既有研究都主要依托传统的制造业情境、知识经济情境。一方面,近年来技术进步、金融危机、新冠疫情等宏观环境发生变化,组织也面临数字化转型、人工智能应用、远程办公、零工经济、共享经济、平台用工等新变化。员工与团队、组织之间的关系已经不限于传统的雇佣和交换关系,工作场所、工作情境与工作特征发生巨大变化,员工越轨和创新的情境也随之发生巨大变化。另一方面,在组织内部,90后逐步成为劳动力市场的主力,00后也不断进入劳动力市场,这些新生代员工的工作价值观、内在动机、个性特点与传统的研究对象存在较大差异。员工越轨和创新的动机基础、员工对于行为信念、规范信念、控制信念的认知逻辑也发生了较大变化。这些外部和内部环境变化,必然带来越轨创新形成机制和影响效果机制内在逻辑的巨大变化,其蕴藏着理论创新契机。这也是未来研究需要重点关注的方面。

(5)研究团队越轨创新。团队工作模式成为各类组织越来越常用的工作模式,现实中团队层面越轨创新越来越普遍。尽管都是围绕越轨创新行为,但是,团队层面和个体层面的越轨创新,其动机、能力、资源禀赋等方面都存在巨大差别,团队越轨创新的隐秘性、对抗性与个体越轨创新也存在较大区别。因此,未来研究有必要开发团队越轨创新概念、测量量表,并开展前因和结果相关研究。

参考文献:

[1] 黄玮,项国鹏,杜运周,等. 越轨创新与个体创新绩效的关系研究——地位和创造力的联合调节作用[J]. 南开管理评论,2017,20(1): 143-154.

[2] CRISCUOLO P,SALTER A,TER WAL A L J. Going underground:bootlegging and individual innovative performance[J]. Organization Science,2014,25(5):1287-1305.

[3] AUGSDORFER P. Bootlegging and path dependency[J]. Research Policy,2004,34(1):1-11.

[4] 王弘钰,崔智淞,邹纯龙,等. 忠诚还是叛逆?中国组织情境下的员工越轨创新行为[J]. 心理科学进展,2019,27(6): 975-989.

[5] LIN B,MAINEMELIS C,KARK R. Leaders' responses to creative deviance:differential effects on subsequent creative deviance and creative performance[J]. Leadership Quarterly,2016,27(4):537-556.

[6] MAINEMELIS C. Stealing fire:creative deviance in the evolution of new ideas[J]. Academy of Management Review,2010,35(4):558-578.

[7] 江依. 员工越轨创新行为研究综述及其展望[J]. 科技管理研究,2018,38(10): 131-139.

[8] 王弘钰,邹纯龙. 上下级关系对员工越轨创新的影响机制研究[J]. 华东经济管理,2019,33(4):37-43.

[9] 王弘钰,于佳利. 组织创新氛围对越轨创新行为的影响机制研究[J]. 软科学,2019,33(2): 126-129.

[10] PARKER S K,WILLIAMS H M,TURNER N. Modeling the antecedents of proactive behavior at work[J]. Journal of Applied Psychology,2006,91(3):636-652.

[11] EISENBEISS S A,VAN KNIPPENBERG D,BOERNER S. Transformational leadership and team innovation: integrating team climate principles[J]. Journal of Applied Psychology,2008,93(6):1438-1446.

[12] 张弘,刘士平. 变革型领导、员工责任感与越轨创新行为[J]. 西南政法大学学报,2020,22(2): 140-151.

[13] 陈骁,佘彩云. 组织氛围、心理契约与员工越轨创新关系研究[J]. 荆楚学刊,2019,20(2): 58-65.

[14] 金玉笑,王晨曦,周禹. 个性化契约视角下员工越轨创新的诱因[J]. 中国人力资源开发,2018,35(8): 151-163.

[15] 刘博,赵金金. 工作自主性对知识型员工越轨创新行为与职业倦怠的影响研究——基于角色压力及组织自尊的作用[J]. 南京邮电大学学报(社会科学版),2018,20(5): 63-74.

[16] 刘晓琴. 非伦理领导与员工创新越轨行为:多重中介效应分析[J]. 科研管理,2019,40(3): 188-196.

[17] ICEK A. The theory of planned behavior[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes,1991,50(2):179-211.

[18] 李晓园,方迪慧,刘思聪. 主动性员工更容易产生越轨创新行为吗? 基于人—工作匹配的调节作用[J]. 金融教育研究,2020,33(2): 64-74.

[19] AUGSDORFER P. A diagnostic personality test to identify likely corporate bootleg researchers[J]. International Journal of Innovation Management,2012,16(1):3-20.

[20] 杨刚,宋建敏,纪谱华. 员工创造力与越轨创新:心理特权和道德推脱视角[J]. 科技进步与对策,2019,36(7): 115-122.

[21] 李燕萍,侯烜方. 新生代员工工作价值观结构及其对工作行为的影响机理[J]. 经济管理,2012,34(5): 77-86.

[22] GLOBOCNIK D,SALOMO S. Do formal management practices impact the emergence of bootlegging behavior[J]. Journal of Product Innovation Management,2015,32(4):505-521.

[23] AMABILE T M,GRYSKIEWICZ N D. The creative environment scales:work environment inventory[J]. Creativity Research Journal,1989,2(4):231-253.

[24] HUY Q N. Emotional capability,emotional intelligence,and radical change[J]. Academy of Management Review,1999,24(2):325-345.

[25] 吴士健,杜梦贞,张洁. 真实型领导对员工越轨创新行为的影响——组织自尊与建设性责任认知的链式中介作用及差错反感文化的调节作用[J]. 科技进步与对策,2020,37(13): 141-150.

[26] 郭衍宏,高英,田泽慧. 上行何以下效?创业型领导对员工越轨创新的影响[J]. 企业经济,2021,40(1): 47-55.

[27] 赵乐,乐嘉昂,王雷. 领导调节聚焦行为对越轨创新的影响——创新资源结构性紧张和创造力的联合调节作用[J]. 预测,2019,38(1): 1-7.

[28] 康鑫,尹净,冯志军. 管理者亲社会行为对越轨创新的影响机制研究——调节焦点与工作自主性的作用[J]. 技术经济,2020,39(8): 35-42,103.

[29] DE SPIEGELAERE S,VAN GYES G,DE WITTE H,et al. On the relation of job insecurity,job autonomy,innovative work behaviour and the mediating effect of work engagement[J]. Creativity & Innovation Management,2014,23(3):318-330.

[30] 肖志明. “将在外,君命有所不受”——远程岗位真的有利于员工越轨创新行为吗[J]. 外国经济与管理,2020,42(4): 36-47.

[31] VAN WOERKOM M,MEYERS M C. My strengths count!effects of a strengths-based psychological climate on positive affect and job performance[J]. Human Resource Management,2015,54(1):81-103.

[32] 李鲜苗,徐振亭,霍伟伟. 创意越轨行为对创造力的影响:领导反馈调节与创新自我效能感的中介作用[J]. 科技进步与对策,2019,36(6): 138-145.

(责任编辑:万贤贤)