0 引言

随着市场竞争愈加激烈,企业经营环境呈现出产品复杂性加剧、产品生命周期缩短、产品更新速度加快、个性化产品激增等特点。传统封闭式创新面临严峻挑战,技术创新的主流模式转向开放式创新[1]。此外,随着信息技术迅猛发展,单一企业难以拥有创新所需的全部资源,需要与其它创新主体通过协同、竞争、共生等竞合行为实现价值共创。例如,微软、苹果、谷歌等公司通过融入开放式创新生态系统获取互补资源,从而实现协同创新。构建开放式创新生态系统已成为解决企业创新转型难、产品更新速度慢、创新资源不足等问题的有效手段。通过建立开放式创新生态系统,企业能够与消费者、供应商、大学、科研院所、中介机构甚至竞争对手形成竞合共生关系,并通过知识共享、资源互补、技术互通有效获取和整合外部资源,进而提高创新能力,实现价值共创[2]。由此,研究开放式创新生态系统的种群共生关系与演化规律,挖掘其形成机理,对于加速构建企业开放式创新生态系统,提升企业创新能力具有重要现实意义。

已有开放式创新生态系统研究较少,大多聚焦于创新生态系统,具体包括以下内容:一是对创新生态系统内涵加以诠释。例如,曾国屏等[3]界定了创新生态系统的概念、特征和框架;梅亮等(2014)阐述创新生态系统理论起源和演进。二是对创新生态系统影响因素进行研究。例如,Adner & Kapoor[4]基于新旧技术更新速度快的社会现状,运用生态系统理论,通过构建研究框架对其内在原因进行探索。三是对创新生态系统演化机制进行研究。例如,孙冰等(2016)基于多层分析框架构建创新生态系统演化模型,将创新生态系统演化阶段划分为技术保护期、市场选择期和竞争扩散期。

现有创新生态系统研究可为本文提供理论基础与分析框架,但缺乏以下方面的深入探讨:一是基于种群生态学的开放式创新生态系统理论研究尚需构建和深化。已有文献对创新生态系统的概念内涵、影响因素[4]、演化过程、生态类型[5]等进行研究,但基于种群生态学视角对创新生态系统进行诠释的研究鲜见。因此,本文将开放式创新理论与种群生态学理论融合,从生态学视角对开放式创新生态系统进行研究。二是开放式创新生态系统演化规律和机理研究尚需拓展。现有文献大多从理论视角对创新生态系统演化进行定性分析,而开放式创新视角下创新生态系统演化规律和机理研究较为匮乏。因此,本文基于开放式创新理论和种群生态学原理,探究开放式创新生态系统种群间的动态演化规律和机理。三是开放式创新生态系统演化仿真分析较少。现有研究大多采用案例分析等定性方法(Ritala等[6]、王宏起等[7]),定量研究较为匮乏。因此,本文结合生态学理论,通过建立开放式创新生态系统演化模型对演化过程进行仿真模拟,深入挖掘开放式创新生态系统演化机理。

1 文献综述

1.1 创新生态系统起源

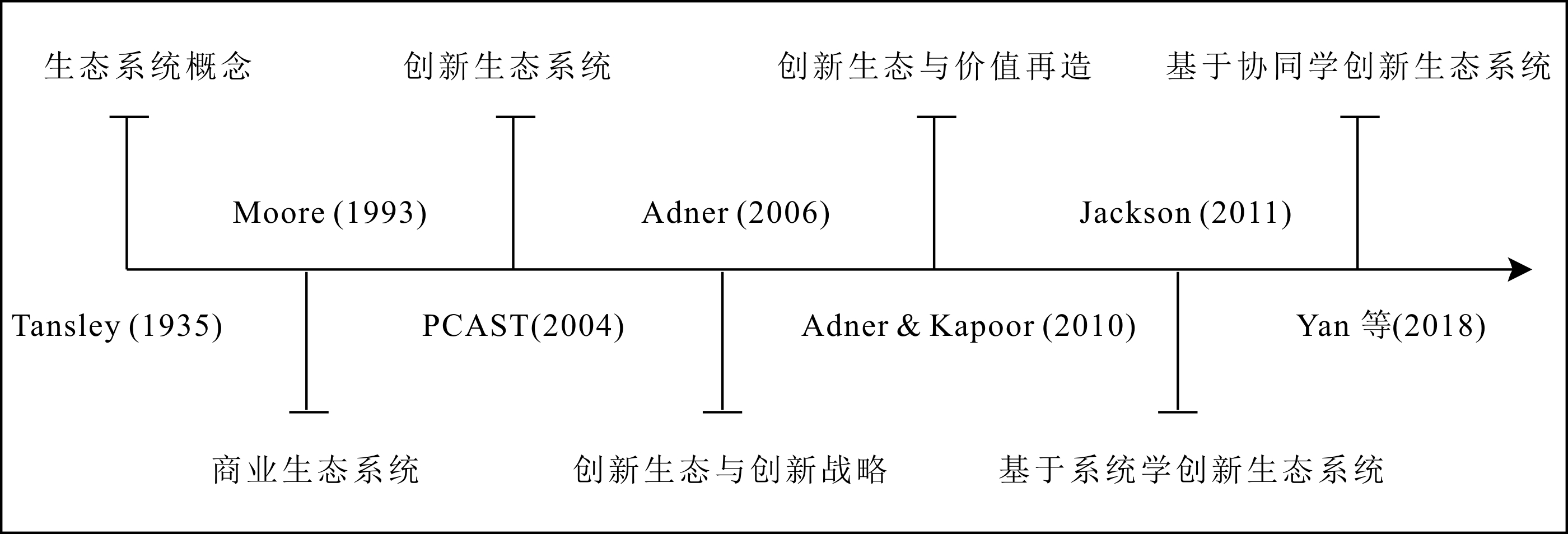

创新生态系统理论(Innovation ecosystem)源于学界对生态系统(Ecosystem)的研究,可追溯到英国生态学家Tansley对生态系统概念的界定。Tansley[8]认为,生态系统是指在特定地点、由生物和相关联的物理环境共同组成的、具有开放性的社群或集合体,需要与外界不断进行物质、能量交换和信息传递。自此,学者们对生态系统的研究从未间断。Moore[9]对商业生态系统概念进行了界定,即在商业生态系统中,企业不再是单个产业成员,而是横跨多个产业商业生态系统的一部分,它们以研发新产品、满足客户需求为目的,通过合作与竞争的方式共同发展,提升创新能力。此后,生态系统思想被广泛应用于工业、技术、管理、组织科学等领域。创新生态系统一词在2004年于美国总统科技顾问委员(PCAST)研究报告《维护国家的创新生态体系》中被首次提出,自此创新生态系统研究逐渐成为理论界和产业界研究热点,创新生态系统演进轨迹如图1所示。

1.2 创新生态系统内涵

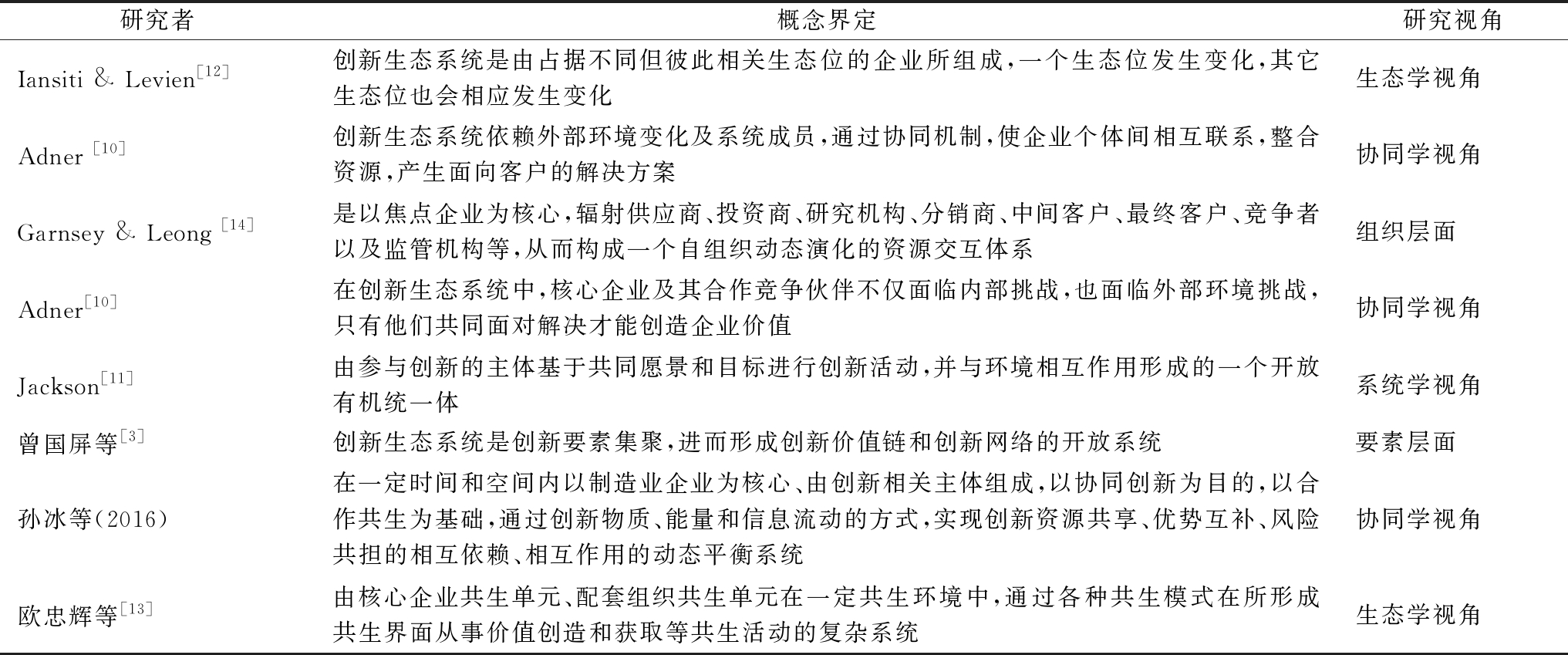

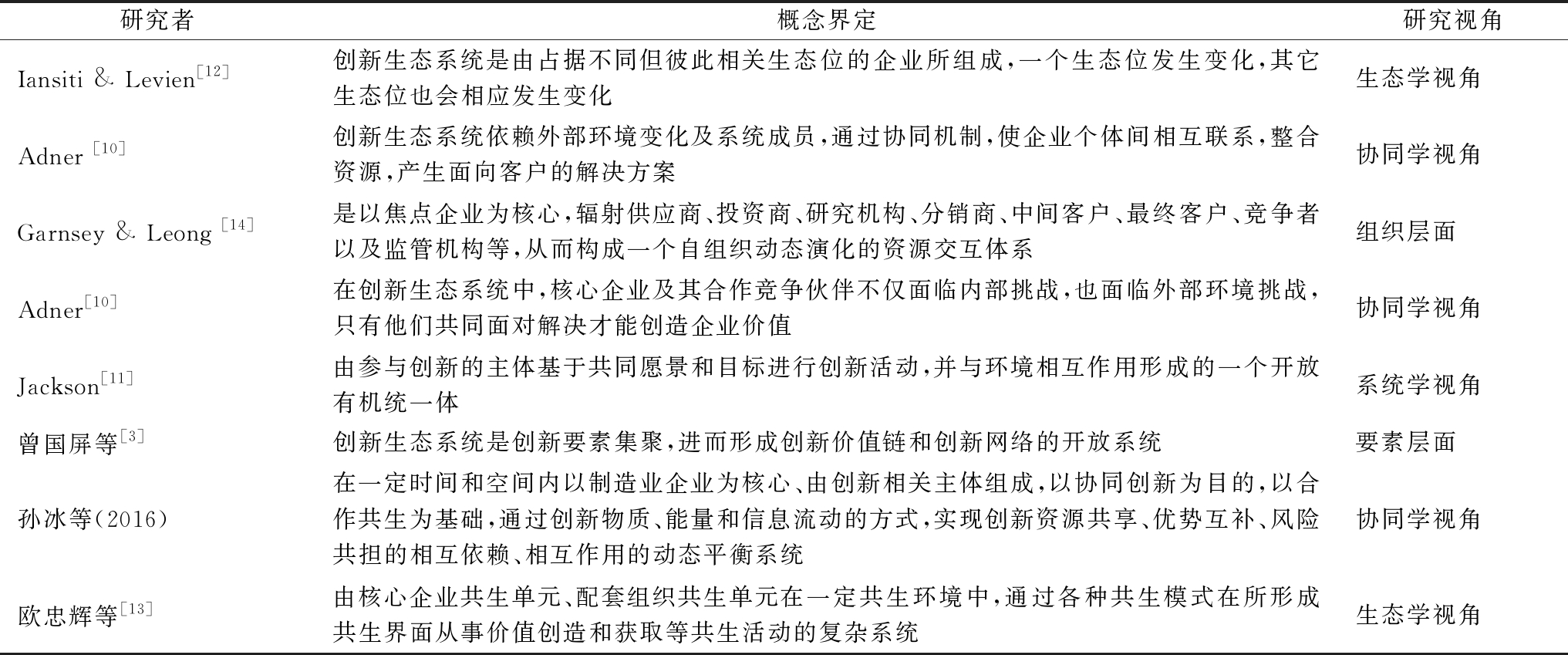

自2004年创新生态系统概念被首次提出后,众多学者基于不同视角对创新生态系统进行了界定(见表1)。其中,较为经典的是Adner[10]于2006年提出的创新生态系统内涵。他指出,创新生态系统中企业利用协作效应将各自产品组合成一致的、面向客户的解决方案,从而为客户带来任何单个企业都无法单独实现的价值;Jackson[11]从系统学视角将创新生态系统界定为由参与创新的主体基于共同愿景进行创新活动,并与环境相互作用形成的有机统一体。此外,一些学者从创新网络视角、生态学视角[12-13],组织层面[14]、要素层面[3]对创新生态系统加以定义。已有文献对创新生态系统的多种视角界定如表1所示。

表1 国内外学者对创新生态系统的概念界定

Tab.1 Domestic and foreign scholars' definitions of innovation ecosystem

注:作者根据相关资料整理

研究者概念界定研究视角Iansiti & Levien[12]创新生态系统是由占据不同但彼此相关生态位的企业所组成,一个生态位发生变化,其它生态位也会相应发生变化生态学视角Adner [10]创新生态系统依赖外部环境变化及系统成员,通过协同机制,使企业个体间相互联系,整合资源,产生面向客户的解决方案协同学视角Garnsey & Leong [14]是以焦点企业为核心,辐射供应商、投资商、研究机构、分销商、中间客户、最终客户、竞争者以及监管机构等,从而构成一个自组织动态演化的资源交互体系组织层面Adner[10]在创新生态系统中,核心企业及其合作竞争伙伴不仅面临内部挑战,也面临外部环境挑战,只有他们共同面对解决才能创造企业价值协同学视角Jackson[11]由参与创新的主体基于共同愿景和目标进行创新活动,并与环境相互作用形成的一个开放有机统一体系统学视角曾国屏等[3]创新生态系统是创新要素集聚,进而形成创新价值链和创新网络的开放系统要素层面孙冰等(2016)在一定时间和空间内以制造业企业为核心、由创新相关主体组成,以协同创新为目的,以合作共生为基础,通过创新物质、能量和信息流动的方式,实现创新资源共享、优势互补、风险共担的相互依赖、相互作用的动态平衡系统协同学视角欧忠辉等[13]由核心企业共生单元、配套组织共生单元在一定共生环境中,通过各种共生模式在所形成共生界面从事价值创造和获取等共生活动的复杂系统生态学视角

1.3 创新生态系统演化

已有文献主要从组织层面、生态层面、知识层面等对创新生态系统演化过程进行研究。在组织层面,Moore[9]提出,生态系统生命周期分为出生、扩张、领导、自我更新或死亡等4个阶段。在生态层面,欧忠辉等[15]指出,共生单元、共生环境和共生模式构成了共生系统,3个要素互相作用,共同影响共生体动态演化。在知识层面,李其玮等[15]从知识演化视角指出,产业创新生态系统知识优势链演化包括遗传、衍生、变异和选择4个阶段。此外,也有学者从技术、市场层面分析创新生态系统演化过程。例如,孙冰等(2016)基于多层分析框架构建创新生态系统演化模型,将创新生态系统演化阶段划分为技术保护期、市场选择期和竞争扩散期。

上述研究表明,已有文献为开放式创新生态系统研究提供了理论基础与分析框架。然而,已有文献大多侧重于案例分析、概念分析等定性研究[7],或运用基于改进的Lotka-Volterra模型、Logistic模型对其演化过程进行解析,而定量视角下系统性研究相对匮乏。由此,结合种群生态学理论,从生态学视角对开放式创新生态系统进行理论研究,利用仿真方法对开放式创新生态系统动态演化规律和机理进行探索是亟待解决的问题。

2 开放式创新生态系统理论框架

2.1 开放式创新生态系统内涵与特征

Chesbrough[16]最早提出开放式创新概念,发现不同于传统封闭式创新模式,开放式创新是企业在利用内部技术的同时,利用外部创意和信息创造产品与服务,并利用内部和外部市场推动技术进步,以此实现产品创新;West & Gallagher[17]进一步拓展了开放式创新内涵,发现开放式创新是指以加快企业知识创新为目的,整合企业内外部资源,通过知识流入和流出实现企业知识更新,进而实现商业化创新模式。此后,学者们将创新生态引入开放式创新研究。例如,Roherbeck等[18]指出,开放式创新生态系统是指核心企业利用外部资源提高自身创新能力,并通过与其它企业进行合作和竞争促进新产品开发,满足顾客需求,不断进行创新而建立的商业生态系统。换言之,开放式创新生态系统是基于开放式创新范式,涵盖创新主体更多、创新资源流动更频繁的创新生态系统。基于种群生态学和开放式创新理论,本文将开放式创新生态系统界定为多元创新主体基于共同愿景和目标,频繁实施开放式创新活动,形成协同、竞争、共生等关系,并与环境相互作用所形成的以核心企业为中心生态位,内外序参量(知识序参量、资源序参量、技术序参量)达到有机平衡的动态系统。

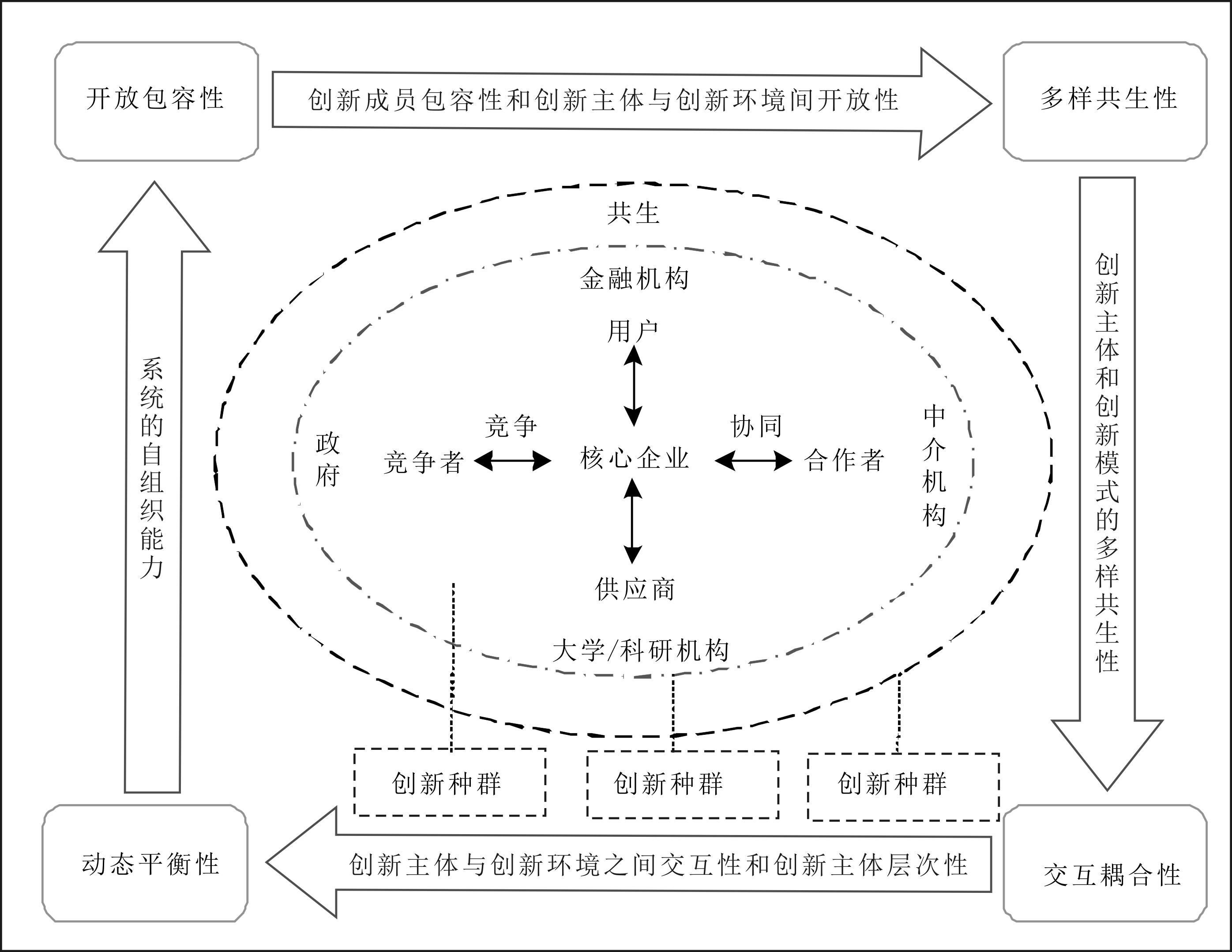

已有文献对创新生态系统结构特征进行了分析与探讨[11],本文基于开放式创新理论并借鉴已有研究[16-17],发现开放式创新生态系统具有开放包容性、多样共生性、交互耦合性和动态平衡性等4个结构特征(见图2)。

(1)开放包容性是指在开放式创新过程中,创新主体需要不断与外界进行知识、技术、信息交换和联系,吸纳和融合创新发展所需资源[19],通过与环境相互作用实现创新。开放性既体现为对创新生态成员的包容性,允许系统成员与外部建立合作关系[20],又体现为系统成员能够与环境进行开放性创新信息、能量和物质交换。

(2)多样共生性是指创新主体、创新模式的多样性以及创新主体间关系的共生性。其中,创新主体多样性表现为系统成员包括供应商、相关企业、竞争者等企业种群和政府、金融机构、中介机构等辅助机构;创新模式多样性表现为涵盖内向型开放式创新(产学研合作、战略联盟、并购、技术购买等)和外向型开放式创新(资产剥离、企业拆分、技术转让等);共生性则表现为系统内各创新主体间存在竞争、协同、共生(偏利共生、竞合共生、互利共生)等关系。

(3)交互耦合性是指开放式创新生态系统中各创新主体间的关系属于相互作用、交互耦合的非线性行为;一方面表现为创新主体与创新环境间存在知识、信息、技术的输入和输出[19];另一方面表现为各创新主体间关系具有层次性,包括核心层、辅助层和环境层3个层面,各创新主体在协同、竞争等多种关系交织的环境中相互作用、交互耦合。

(4)动态平衡性是指创新生态系统演化过程是一个从无到有、从少到多、从无序到有序的过程。在开放式创新生态系统中,创新主体基于共同利益相互协作,并与动态变化的创新环境相互作用,协同演化、互利共生,最终实现生态平衡[19]。

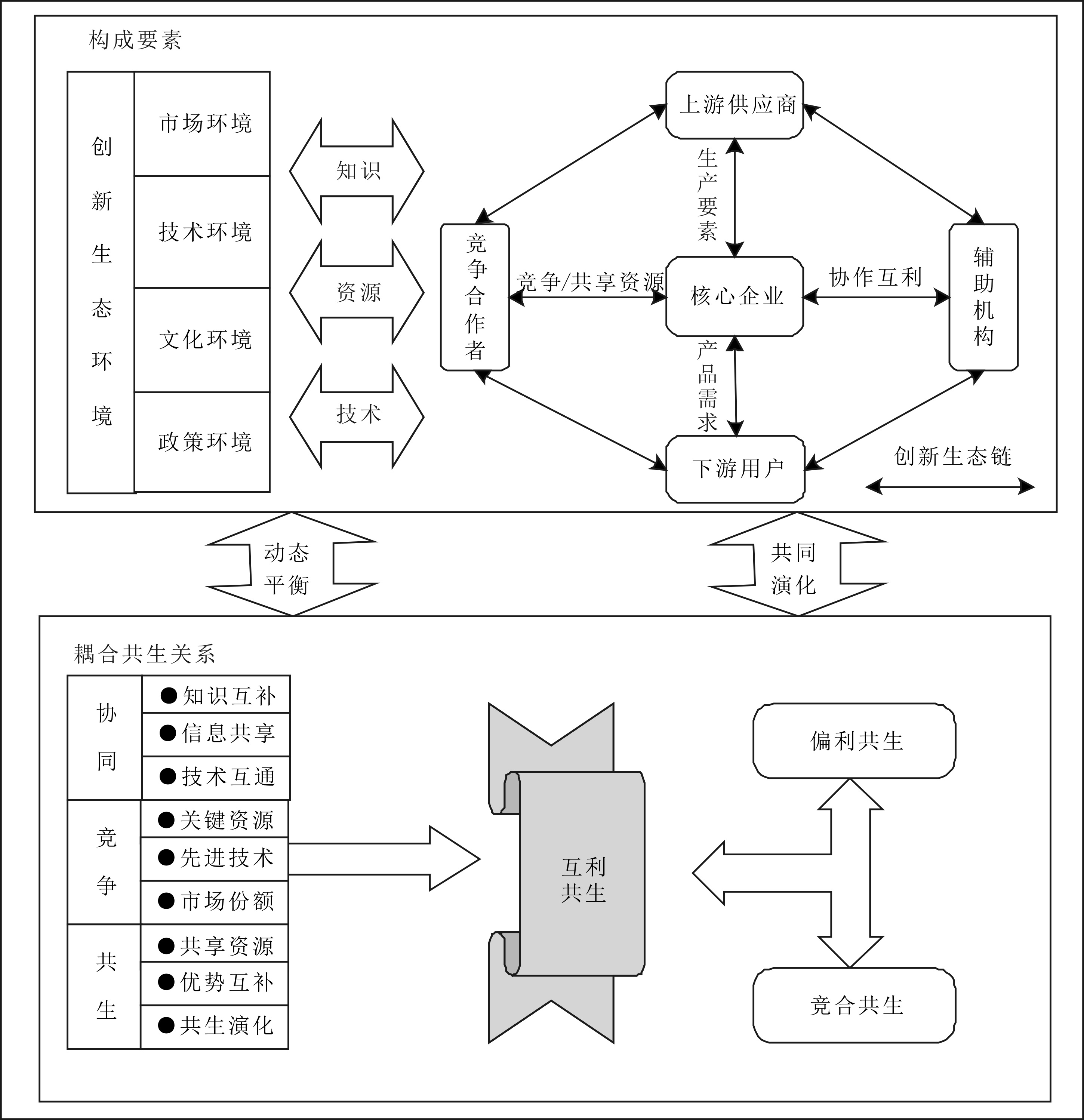

2.2 开放式创新生态系统要素构成与种群共生关系

开放和生态是开放式创新生态系统的核心要素,前者主要体现为生态系统的多样性原理,包括创新主体多元化、创新模式多元化和开放的创新环境;后者体现为与自然生态系统类似的结构和组成要素。由此,开放式创新生态系统要素包括主体要素与环境要素,且创新主体要素和创新环境要素之间通过创新生态链进行知识、资源及技术传递与交换,形成耦合共生关系。

(1)创新主体要素。创新主体是创新生态系统中的行动者,通过开展各种创新活动获取知识、资源和技术,建立主体间的联系,完成耦合互动。创新主体按照不同等级可分为创新物种、创新种群、创新群落[19]。开放式创新生态系统层次划分以企业为主体,创新单元是指创新生态系统中创新活动的参与者(企业、大学、政府、科研院所、金融机构、中介机构等),创新种群是指同一创新物种的集合(如供应商、用户、竞争企业、合作企业等企业种群),创新群落是指不同种群关系的集合(如大学、科研机构、中介机构等构成的产学研创新群落)[9]。

(2)创新环境要素。创新环境是创新主体进行创新活动的必要条件,包括市场环境、技术环境、社会文化环境、政策环境等[21]。环境要素与创新主体之间存在交互耦合关系。创新主体在生态环境中进行物质、能量、信息传递,促使开放式创新生态系统不断演化。

(3) 创新生态链。与自然生态系统类似,开放式创新生态系统也存在创新生态链,即创新主体通过创新生态链进行知识、信息、技术传递,并与创新生态环境相互作用,形成动态平衡的开放式创新生态系统,但创新生态链具有双向传递特征。此外,在创新种群层面存在纵向生态链和横向生态链两种结构[22]。在纵向生态链中,核心企业与供应商、用户形成上下游关系:供应商为核心企业提供内部生产要素,处于核心企业的上游;用户则处于核心企业的下游,是产品需求者。这种上下游关系通过知识、资源、技术在生态链中的传递,使利益相关者可以实现收益最大化,从而实现开放式创新生态系统的动态平衡。在横向生态链中,核心企业与合作者、竞争者、政府、高校、科研院所以及中介机构等形成协同、竞争等多元关系;核心企业与竞争企业为了争夺有限创新资源而展开激烈的竞争,这种竞争关系导致生态系统失去平衡态,但核心企业与合作企业、辅助机构为实现共同利益而采取协同行为,最终促使生态系统处于动态平衡。

(4)种群共生关系。与自然生态系统中的生物种群间关系类似,开放式创新生态系统中创新主体之间也存在协同、竞争、共生关系,共同促进生态系统共生演化[4]。协同关系(Cooperation)是指企业、高校和科研机构等各创新主体之间以共同利益为基础,以资源共享和优势互补为前提而进行的协作性与互利性行为[21]。竞争关系(Competition)是指各创新种群在资源有限的前提下,为了争夺关键资源、先进技术、市场份额,按照一定规则且在一定时空内进行较量的过程[18]。存在竞争关系的企业会争夺有限的创新资源,但都不能获取全部资源,它们彼此抑制,这种竞争也可以成为创新主体发展的动力。竞争会促使系统失去平衡状态,而协同促使系统趋于平衡,两者相互促进、相互制约,最终使系统达到动态平衡[18]。共生关系(Symbiosis)是指不同创新种群之间通过开放式创新共享创新资源,优势互补,最大程度地实现生态系统共生演化,包括偏利共生、竞合共生和互利共生3种形式。其中,偏利共生是指创新种群间的相互协作只对一方有利,而对另一方没有影响[13];竞合共生是指创新主体竞争与合作并存,在有限资源和空间下展开竞争,由于各自都不能获取全部资源而彼此抑制,同时为谋取共同利益而合作;偏利共生和竞合共生都是不稳定状态,最终都会通过帕累托改进达到互利共生的稳定状态(见图3),即创新种群之间通过资源共享实现共同演化发展[13]。

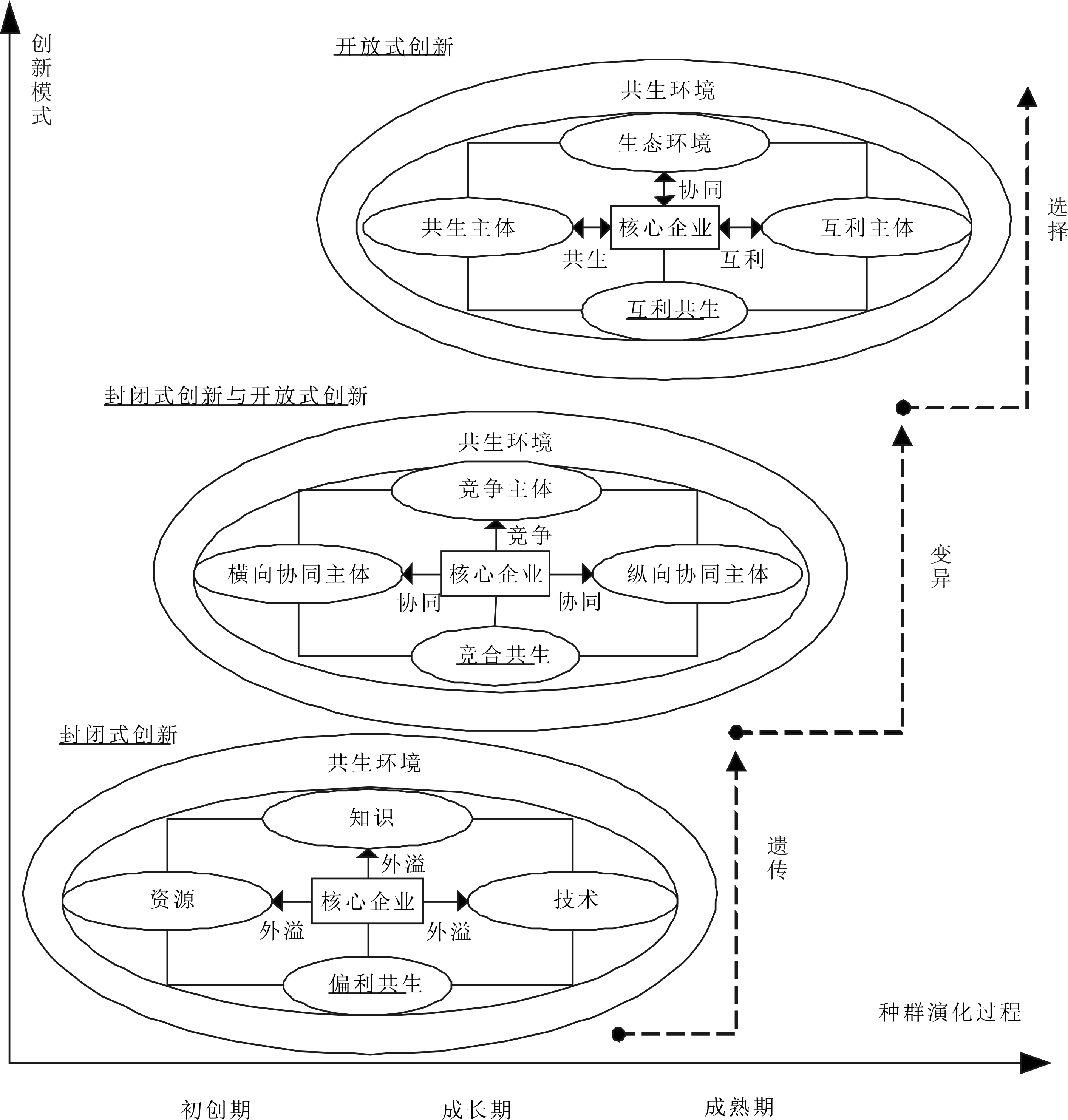

3 开放式创新生态系统种群演化过程

在自然生态系统中,物种之间存在共生、竞争等生存关系,整个生态系统会经历初创、成长、成熟等阶段,可称之为生态系统演化(Evolution)。在生物系统演化过程中,存在遗传、变异和选择[23]。基于种群生态学理论,在开放式创新生态系统中,不同创新种群之间由于协同、竞争、共生等多元关系而交互耦合,形成错综复杂的生态系统。由此,开放式创新生态系统达到帕累托最优的关键在于多元主体之间的动态协作与共生演化。本文提出,与一般生物种群演化过程类似,开放式创新生态系统也会经历初创、成长、成熟3个阶段,且在每个阶段中均存在知识、资源、技术的复制、创新和选择,相当于生物学中的遗传、变异和选择[11]。在开放式创新生态系统演化过程中,由于知识资源获取能力和效应差异,创新主体占据的生态位也不同,创新主体可能会持续占据主导地位,也可能被其它创新主体所取代。在经历初创期、成长期和成熟期3个阶段后,创新生态系统完成从封闭式创新向开放式创新的演化过程。由此,模拟和刻画开放式创新生态系统种群演化过程是诠释创新生态系统理论体系的重要内容。本文对开放式创新生态系统种群演化过程的3个阶段,即初创期、成长期和成熟期进行具体阐述。

3.1 初创期

在开放式创新生态系统初创期,核心企业与其它创新主体在生态环境中共同组建创新生态系统,作为优势物种的核心企业扮演领导者角色,具有优良的基因,占据优势创新生态位,控制着整个系统的创新方向[24-25]。在该阶段,系统处于无序封闭式创新状态,创新主体较为分散,主体间互动较少,核心企业的知识、资源、技术等不断外溢,而处于劣势的创新主体通过学习或模仿获得知识优势。由此,此阶段演化特征如下:图4中箭头为单向且由核心企业指向其散发的知识、资源、技术;典型特征是创新主体间存在遗传(Genetic),良好的创新基因(又称惯例,表现为信息、知识、技术)通过学习、协作、溢出、模仿等方式被各生态成员所接受。因此,该阶段种群间合作与竞争较少,存在偏利共生关系,即核心企业溢出的知识、资源、技术使模仿企业获利,但未对核心企业产生显著积极影响[13]。

3.2 成长期

在开放式创新生态系统成长期,随着创新生态成员不断加入,系统规模逐步扩大,核心企业试图打造资源开放共享的生态体系,创新主体间互动增多。在市场环境下,各生态主体试图通过打破原有惯例产生新知识以获取新的资源和技术,系统内部自组织性逐渐提升,呈现从无序趋于有序的状态。此阶段演化特征如下:图4中箭头仍为单向,由核心企业指向其它竞争或协同主体;典型特征是各创新主体产生变异(Variation),通过技术变异、商业模式变异、市场变异等方式打破原有惯例,产生新知识、新技术、新模式[23]。因此,该阶段种群间存在竞合共生关系,一方面体现为在有限空间内争夺有限资源而互相抑制,另一方面表现为与上下游企业的纵向协同以及与其它主体构成的横向协同等。

3.3 成熟期

在开放式创新生态系统成熟期,各创新主体逐渐建立起自己的知识优势,生态成员实现资源共享,系统进入完全开放状态,达到最大规模,整个系统处于动态平衡之中。此阶段演化特征如下:图4中箭头为双向,由核心企业指向协同、互利、共生主体;典型特征是各创新主体都进行了选择(Selection),即基于有限的创新资源,通过市场手段对在变异过程中产生的新想法、新技术、新模式等创新资源进行选择,由此实现系统内部不同创新物种、种群、群落间的协同演化。与自然生态系统演化路径不同,开放式创新生态系统中的创新主体具有主动性,在技术、市场、环境等多种因素耦合作用下能够积极选择变异方向,包括自然选择过程和能动适应过程。由此,各创新主体确立自己的生态位,核心企业占据主导地位,与生态环境中的其它创新主体形成共生关系。在此阶段,种群间的关系为互利共生关系,各创新主体之间以协同为主要互动方式,竞争关系被弱化,协同效应促使新知识和技术不断涌现,实现价值共创:从纵向看,核心企业与上下游企业存在共生关系,且上下游企业创新资源变化会改变核心企业的生态位[13,26];从横向看,核心企业与其它创新主体通过知识共享、资源互补、技术合作实现互惠互利[12]。

综上,生态系统种群随着其创新模式变化由传统封闭式创新演变为开放式创新,最终演化为开放式创新生态系统(见图4)。创新主体基于企业内外部因素的相互作用,在其原有技术知识的基础上通过遗传、变异与选择,并通过与其它合作伙伴进行开放式创新获取新技术、新知识,将外部获取的技术知识与已有知识库融合,进而碰撞产生新的创意,形成创新生态链,最终推动开放式创新生态系统实现良性循环。

4 开放式创新生态系统种群演化建模与仿真

4.1 演化参数设置

本文将开放式创新生态系统种群演化过程看作一个网络,采用生态网络规模、生态网络密度、生态网络平均聚类系数、生态位4个参数度量网络演化内在机理。

(1) 生态网络规模(Eco-network size):生态网络中节点数量(赵延东、周婵,2011),本文将其界定为开放式创新生态系统中包含的所有创新个体(如企业、供应商、用户、政府、中介机构、金融机构、大学、科研院所等)数量。采用N表示,网络节点越多,合作伙伴越多,网络运行效率越高。

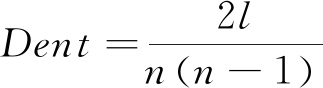

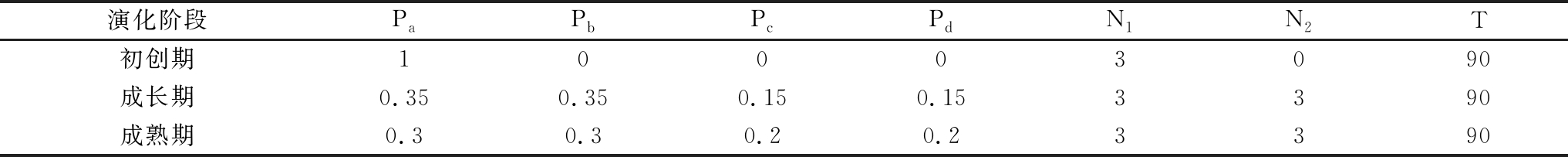

(2)生态网络密度(Eco-network density):生态网络中实际联结数与可能联结数之比,决定信息与知识扩散速率和范围,能够反映创新生态网络中创新主体之间互动联系程度。采用Dent表示,取值范围为[0,1],取值越大,密度越高。参考张鹏程等(2016)的研究,生态网络密度计算公式如式(1)所示。其中,l表示群落中实际存在的联系数量,n表示群落中总的节点(创新个体)数量,即 l=|E|,n=|V|。

(1)

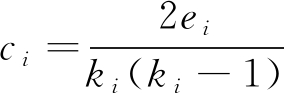

(3)生态网络聚类系数(Eco-network clustering coefficient):能够反映生态网络中节点聚集程度,聚类系数越大,聚集程度越高。根据已有研究[27],生态网络聚类系数计算公式见式(2)和(3)。其中,Ci表示第i个点的聚类系数,取值范围为[0,1],点i与其邻居k个节点之间最多存在ki(ki-1)/2条边,ei为点i与邻居k个节点之间实际存在边的个数。生态网络聚类系数采用Clus表示。

(2)

(3)

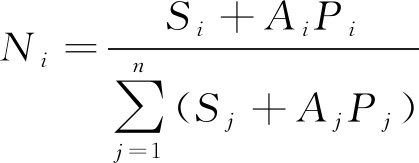

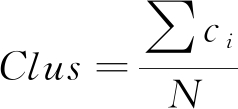

(4)生态位(Ecological niche):生物单元在生态系统中与环境相互作用过程中形成的相对地位与作用,即态与势两部分。参考已有文献,本文中创新生态位是指创新主体在创新生态系统中通过自身努力所获得的与其它创新主体之间的相对位置关系,用于表征其技术创新领域跨度和范围[21],计算方式见式(4)。其中,Ni表示第i个节点的生态位,设系统中有n个节点,i,j=1,2,…,n, Ni为生物单元i的生态位,Si为生物单元i的态,Pi为生物单元i的势,Sj为生物单元j的态,Pj为生物单元j的势,Ai和Aj为量纲转换系数。

(4)

4.2 仿真规则构建

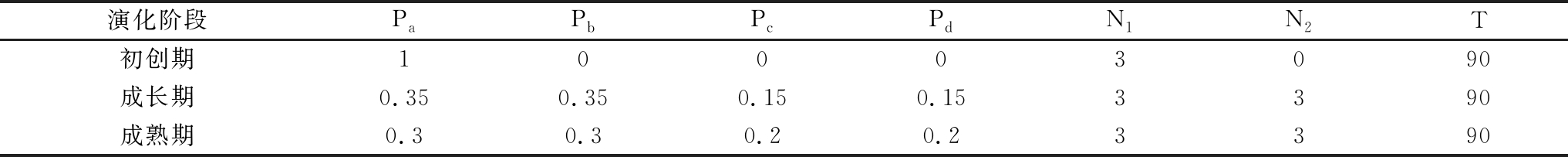

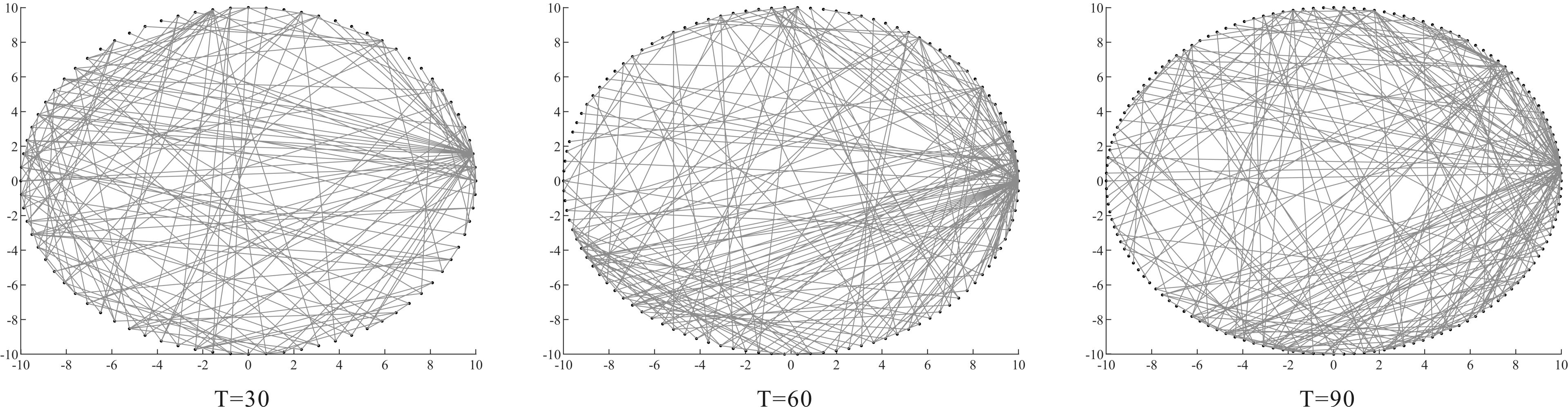

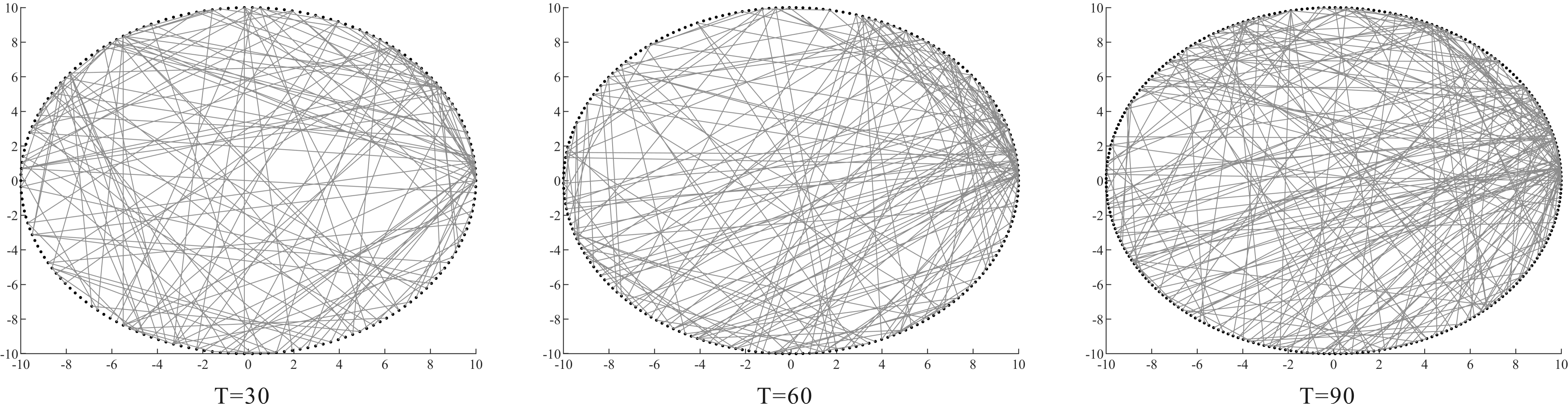

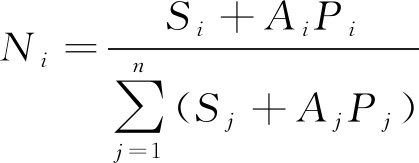

鉴于创新生态网络具有无标度特性(徐敏等,2017),本研究假定初始生态网络存在无标度特性,即初始网络联结机制按照BA无标度网络规则构建。在3个演化阶段,各创新主体间关系使用不同的邻接矩阵表示,初始网络节点数为3,每个阶段演化90个周期,演化的3个阶段分别以不同概率选择任一规则[28]:①点的新增,即以概率Pa选择加点,再随机选取N1个度较大的点与其连接;②边的新增,即以概率Pb选择加边,在已有节点中随机选取一个节点,再随机选取N2个节点与其连接;③点的删除,即以概率Pc选择删点,在已有节点中找出度最小的点,删去与其所有的连边;④边的删除,即以概率Pd选择删边,在已有节点中找出度最小的点,随机选择一条与其相连的边删去,其中,Pa+Pb+Pc+Pd=1。采用T表示演化周期,每个阶段各演化90个周期,具体参数设置见表2。

表2 演化参数设置

Tab.2 Setting of evolution parameters

演化阶段PaPbPcPdN1N2T初创期10003090成长期0.350.350.150.153390成熟期0.30.30.20.23390

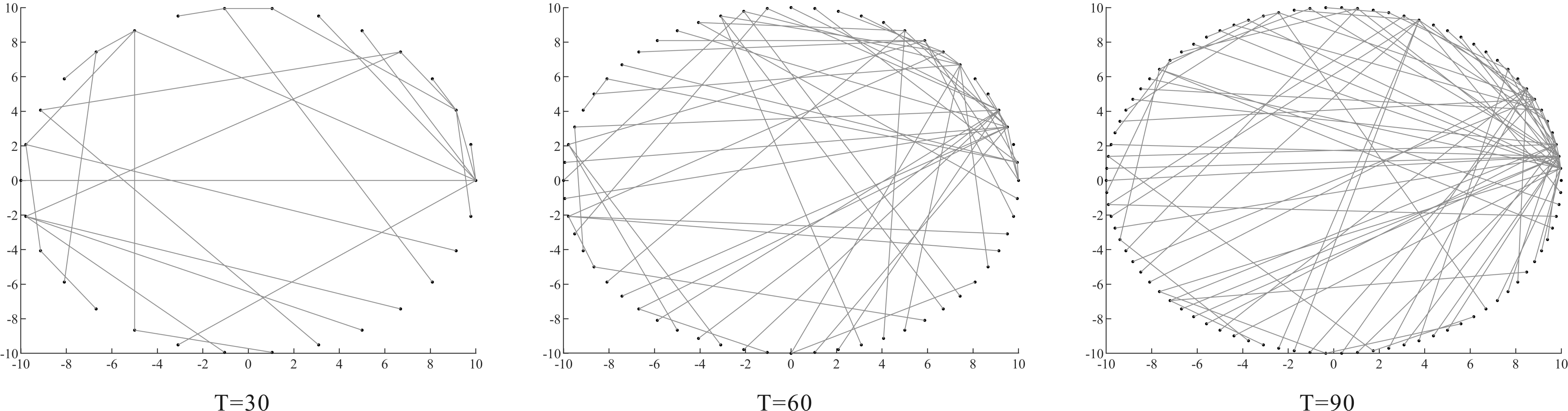

4.3 仿真结果分析

通过网络演化图分别呈现生态系统3个阶段的演化过程,具体步骤如下:采用Matlab软件对模型进行仿真,初始网络按照BA无标度网络构建规则进行初始化,按照上述步骤与算法进行模拟仿真,输出可视化仿真结果。为了降低仿真实验数据的波动性和误差,本文以同一组参数重复运算10次的平均值作为最终仿真结果。开放式创新生态系统初创期、成长期、成熟期3个阶段演化网络如图5~7所示,网络中的节点代表创新个体,连线代表创新个体之间的协作共生关系,每个阶段演化90个周期。

由图5可以看出,在开放式创新生态系统演化初创期,生态网络规模较小,网络中创新主体数量较少且较为分散,生态网络密度和生态网络平均聚类系数较低,增长速度缓慢。此阶段核心企业处于主导地位,占据优势生态位,与其它创新主体如上下游企业、政府、高校、金融机构等互动较少,成员间联系较弱。此外,领导企业的知识、资源、技术外溢,而其它创新主体的创新能力较弱,为了提升创新能力,企业会主动寻求合作。总体而言,在此阶段,创新生态群落发展缓慢,进入壁垒较低。

由图6可以看出,在开放式创新生态系统演化成长期,生态网络规模迅速扩大,创新主体数量增加,生态网络密度和生态网络平均聚类系数呈现快速增长趋势。此阶段,核心企业地位进一步凸显,政府、高校、金融机构、中介机构、生态环境等作用逐渐显现,创新主体数量增多,群落规模迅速扩张,种群之间互动较多,主体间联结数量增多、联结频率提高,创新能力不断增强,竞争者纷纷进入系统,种群之间产生激烈的资源竞争现象。总体而言,在此阶段,创新生态系统群落发展迅速,种群间合作与竞争现象并存。

由图7可以看出,在开放式创新生态系统演化成熟期,创新主体数量增加,创新生态系统规模达到最大,生态网络密度和生态网络平均聚类系数达到最高,但增长速度开始放慢。在此阶段,以核心企业为主导的创新生态系统逐渐趋于动态平衡状态。然而,在此阶段,系统内出现拥挤现象,表现为创新主体具有相当强的竞争力,种群间竞争程度加剧,进入壁垒较高。

此外,对生态网络规模、生态网络密度、生态网络平均聚类系数及生态位等演化参数进行模拟,得到如下结论:

(1)生态网络规模在演化第一阶段较小,即生态系统中创新主体数量较少,但网络规模呈匀速增长趋势,说明新的创新生态成员不断加入;在演化第二阶段,网络规模仍呈波动上升趋势,总体上网络规模变大,意味着生态系统中既有协同也有竞争,既有新成员加入也有旧成员退出,但协同远大于竞争;在演化第三阶段,生态网络规模增长缓慢,此时网络规模已达到最大,意味着生态系统中的创新个体在协同竞争作用下达到共生演化,系统趋于稳定。

(2)生态网络密度在演化第一阶段较低,增长缓慢,意味着此时创新生态系统中的创新个体较为分散,联系不紧密;在演化第二阶段,生态网络密度呈S型增长趋势,此时创新生态系统中创新个体通过协同、竞争等作用互动频繁,连接紧密;在演化第三阶段,生态网络密度达到最大且呈现缓慢下降趋势,此时生态系统已处于动态平衡状态,各创新主体创新能力达到最大,竞争激烈程度达到最高,弱势者逐渐被淘汰。

(3)生态网络平均聚类系数在演化第一阶段较低,增长缓慢,意味着此时生态系统中的创新个体聚集度低,资源流通缓慢;在演化第二阶段迅速上升,创新个体开始围绕核心企业集聚,资源流动效率提升;在演化第三阶段,网络平均聚类系数继续变大,但增长缓慢,此时创新生态系统进入壁垒较高,新加入成员变少,但激烈的竞争迫使优势不明显的企业退出系统,网络聚集度随之降低。

(4)在演化第一阶段,核心企业占据较高生态位,其知识、资源、技术外溢,供其它成员模仿学习;在演化第二阶段,生态系统内成员变多,各创新主体的创新能力均有所提升,占据的生态位也变高;在演化第三阶段,核心企业占据的优势生态位达到最高,此外,系统内其它创新主体的生态位较高,整个系统的能量和资源总和达到最大。

5 结语

5.1 研究结论

随着开放式创新和创新生态系统理论不断融合,开放式创新生态系统研究受到学术界的重点关注。以往研究大多对创新主体角色及共生关系进行定性论述[7],或运用仿真模型分析网络中企业合作竞争关系[28]、共生演化过程(叶斌、陈丽云,2015)、创新网络与创新绩效等。然而,基于生态学理论对开放式创新网络演化过程进行仿真分析的研究相对匮乏。由此,本文基于种群生态学对开放式创新生态系统内涵和结构要素进行系统性探讨,并构建演化模型深入分析开放式创新生态系统的演化过程和规律,得出如下主要结论:

(1)开放式创新生态系统是多元创新主体基于共同愿景和目标频繁实施开放式创新活动,形成协同、竞争、共生等关系,并与环境相互作用形成的以核心企业为核心生态位且内外序参量(知识序参量、资源序参量、技术序参量)达到有机平衡的动态系统,具有开放包容性、多样共生性、交互耦合性、动态平衡性等特征,其构成要素包括创新主体、创新环境和创新生态链,创新主体之间具有协同、竞争、共生等种群共生关系,最终促使系统达到动态平衡。由此,本研究结合开放式创新理论与种群生态学理论,从种群生态学视角诠释开放式创新生态系统内涵和构成要素,弥补以往研究的不足,丰富开放式创新生态系统理论研究。

(2)开放式创新生态系统分为初创期、成长期和成熟期3个演化阶段,每个阶段中,创新主体行为和个体间关系各具差异。初创期的典型特征是创新主体之间存在遗传行为,种群之间存在偏利共生关系;成长期的典型特征是各创新主体存在变异行为,种群之间存在竞合共生关系;成熟期的典型特征是各创新主体会进行选择,种群间的关系为互利共生关系。以往研究基于理论视角对创新主体角色与共生关系进行定性论述,采用案例研究方法[7]或运用基于改进的Lotka-Volterra模型、Logistic模型对其演化过程进行解析[28],但创新生态系统演化规律和机理研究仍较为匮乏。本研究结合开放式创新理论,基于种群生态学将开放式创新生态系统划分为初创期、成长期、成熟期3个阶段,并剖析3个阶段创新主体的行为变化、创新个体关系以及创新生态系统架构特征,由此拓展开放式创新生态系统演化机理研究范畴。

(3)开放式创新生态系统随着生态网络规模、生态网络密度、生态网络平均聚类系数以及生态位4个参数的变化而呈现不同的演化规律,具体如下:在开放式创新生态系统初创期,网络节点较少且较为分散,生态规模较小,生态密度和生态平均聚类系数较低,核心企业占据优势生态位;在成长期,网络节点增加且变得密集,生态规模扩大,生态密度和生态平均聚类系数迅速提升,各创新个体生态位提升;在成熟期,节点数量较第二阶段有所增加,生态规模已经饱和,生态密度和生态平均聚类系数达到最大,核心企业生态位仍为最高,系统资源总和达到最大,开放式生态系统实现良性循环。综上,本研究通过建立仿真模型,结合开放式创新生态系统演化过程中生态网络规模、生态网络密度、生态网络平均聚类系数以及生态位4个参数变化情况,深度挖掘开放式创新生态系统演化规律,由此深化了开放式创新生态系统演化方法体系研究。

5.2 管理启示

开放式生态系统的关键是开放与生态,良好的创新生态环境是创新主体进行创新的必要条件,能够进一步促进系统开放,形成良性循环。

(1)建议政府开展产业规划研究,优化产业结构和布局,营造良好的营商环境,推动开放式创新生态系统建设。重视企业的创新主体地位,全面引进一批拥有核心技术、先进商业模式、较强创新实力的核心企业和龙头企业,优先布局与本系统产业生态相匹配的优势企业。

(2)探索“沙盒”监管模式。为生态系统内企业新型跨界创新产品与服务设立绿色审批通道,鼓励创新、允许试错、宽容失败,为新业态发展留足空间。

(3)通过制度保障破解创新要素流通障碍,探索“基金+基地”科创合作模式并吸引社会资本,激发系统内多主体创新动力,实现创新生态系统发展的良性循环。就企业而言,一方面,应重视自身创新投入,积极融入开放式创新生态系统。核心企业应积极发挥自身创新优势,而劣势企业通过学习更新和拓展现有知识、资源及技术,从而实现开放式创新系统内大中小企业共同发展。另一方面,保持与外界知识、资源、技术交流,探索多样化合作模式。立足传统产学研合作,企业应积极探索与金融机构、消费者、政府等其它主体的创新协同模式,建立全流程规范化合作标准,由传统上下游产业链整合向跨行业、跨界融合转变,促进开放式创新生态系统平稳运行。

5.3 研究局限与展望

目前,开放式创新生态相关研究较少,本文虽然进行了尝试性探索,但仍存在以下局限:首先,在开放式创新生态系统演化参数方面,限于研究的复杂性,本文仅选取4个演化参数,未来研究可以尝试考虑更多的演化特征变量,如网络中心势(袁康等,2016)、结构洞[29-30]、偏好差异[31]等,以进一步丰富研究结论。其次,本文仅通过演化模型推导出系统演化特征度量参数变化情况,后续研究可以通过数值仿真验证上述结论,进一步拓展开放式创新生态相关研究。

参考文献:

[1] LICHTENTHALER U. Open innovation:past research,current debates,and future directions[J]. Academy of Management Perspectives,2011,25(1):75-93.

[2] BOUDREAU K. Open platform strategies and innovation:granting access vs. devolving control[J]. Management Science,2010,56(10):1849-1872.

[3] 曾国屏,苟尤钊,刘磊. 从“创新系统”到“创新生态系统”[J]. 科学学研究,2013,31(1):4-12.

[4] ADNER R,KAPOOR R. Innovation ecosystems and the pace of substitution:re-examining technology S-curves[J]. Strategic Management Journal,2016,37(4):625-648.

[5] OH D S, PHILLIPS F, PARK S, et al. Innovation ecosystems: a critical examination[J]. Technovation, 2016, 54(8): 1-6.

[6] RITALA P,AGOURIDAS V,ASSIMAKOPOULOS D,et al. Value creation and capture mechanisms in innovation ecosystems:a comparative case study[J]. International Journal of Technology Management,2013,63(3/4):244.

[7] 王宏起,汪英华,武建龙,等,新能源汽车创新生态系统演进机理:基于比亚迪新能源汽车的案例研究[J]. 中国软科学,2016,31(4):81-94.

[8] TANSLEY A G. The use and abuse of vegetational concepts and terms [J]. Ecology, 1935, 16 (3): 284-307.

[9] MOORE J F. Predators and prey: a new ecology of competition [J]. Harvard Business Review, 1993, 71 (3): 75-86.

[10] ADNER R. Match your innovation strategy to your innovation ecosystem [J]. Harvard Business Review, 2006, 84 (4): 98-107.

[11] JACKSON D J. What is an innovation ecosystem[J].National Science Foundation, 2011, 1(2):1-11.

[12] IANSITI M,LEVIEN R. Strategy as ecology[J].Harvard Business Review,2004,82(3):68-78,126.

[13] 欧忠辉,朱祖平,夏敏,等. 创新生态系统共生演化模型及仿真研究[J]. 科研管理,2017,38(12):49-57.

[14] GARNSEY E,LEONG Y Y. Combining resource-based and evolutionary theory to explain the genesis of bio-networks[J]. Industry and Innovation,2008,15(6):669-686.

[15] 李其玮,顾新,赵长轶. 产业创新生态系统知识优势的演化阶段研究[J]. 财经问题研究,2018,40(2):48-53.

[16] CHESBROUGH H W. Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology[M]. Boston: Harvard Business Press, 2003.

[17] WEST J,GALLAGHER S. Challenges of open innovation:the paradox of firm investment in open-source software[J]. R & D Management,2006,36(3):319-331.

[18] ROHRBECK R,HÖLZLE K,GEMÜNDEN H G. Opening up for competitive advantage-how Deutsche telekom creates an open innovation ecosystem[J]. R&D Management,2009,39(4):420-430.

[19] 王京,陈伟,高长元,等. 云制造联盟创新生态系统形成、模型构建及演化研究[J]. 科技进步与对策,2018,35(19):53-58.

[20] MENG D H,LI X J,RONG K. Industry-to-university knowledge transfer in ecosystem-based academic entrepreneurship:case study of automotive dynamics & control group in Tsinghua university[J]. Technological Forecasting and Social Change,2019,141:249-262.

[21] 曾赛星,陈宏权,金治州,等. 重大工程创新生态系统演化及创新力提升[J]. 管理世界,2019,35(4):28-38.

[22] TOMLINSON P R. Co-operative ties and innovation:some new evidence for UK manufacturing[J]. Research Policy,2010,39(6):762-775.

[23] 赵健宇,王铁男. 战略联盟协同演化机理与效应:基于生物进化隐喻的多理论诠释[J]. 管理评论,2018,30(8):194-208.

[24] ZAHEER A,BELL G G. Benefiting from network position:firm capabilities,structural holes,and performance[J]. Strategic Management Journal,2005,26(9):809-825.

[25] NAMBISAN S,BARON R A. Entrepreneurship in innovation ecosystems:entrepreneurs' self-regulatory processes and their implications for new venture success[J]. Entrepreneurship Theory and Practice,2013,37(5):1071-1097.

[26] MANTOVANI A,RUIZ-ALISEDA F. Equilibrium innovation ecosystems:the dark side of collaborating with complementors[J]. Management Science,2016,62(2):534-549.

[27] 张古鹏. 小世界创新网络动态演化及其效应研究[J]. 管理科学学报,2015,18(6):15-29.

[28] 钱燕云,项玮珉,李纪蜂. 节点具有动态竞争力的企业技术合作网络三阶段演化机理仿真研究[J]. 科技进步与对策,2009,26(22):104-108.

[29] 魏龙,党兴华. 网络闭合、知识基础与创新催化:动态结构洞的调节[J]. 管理科学,2017,30(3):83-96.

[30] VASUDEVA G,ZAHEER A,HERNANDEZ E. The embeddedness of networks:institutions,structural holes,and innovativeness in the fuel cell industry[J]. Organization Science,2013,24(3):645-663.

[31] 陈克兵,孔颖琪,雷东.考虑消费者偏好及渠道权力的可替代产品供应链的定价和绿色投入决策[J/OL].中国管理科学:1-12[2021-07-24].https://doi.org/10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.1924.

(责任编辑:张 悦)