The Evolution and Driving Factors of Green Technology Transfer Network in the Yangtze River Delta

Huang Yongchun,Qian Xinyi,Yan Xiang,Zou Chen

(Business School,Hohai University,Nanjing 211100,China)

Abstract: Green technology transfer is the key link of high-quality integrated development in Yangtze River Delta, and it can provide technical support for achieving the goal of carbon peak and carbon neutralization.Yangtze River Delta is the regional representative with the most active economic development, the highest degree of openness and the strongest innovation ability in China.It is also the demonstration and pilot area of national green development and collaborative innovation.The economic development of Yangtze River Delta has entered a new stage of improving quality and efficiency.In this context, Yangtze River Delta has achieved remarkable results in environmental governance, active technology transfer, and green technology has gradually got rid of external dependence.However, the imbalance of regional development level of green technology is obvious and the polarization is serious.

In order to accurately grasp the direction of green technology transfer in Yangtze River Delta and reasonably promote the development of green technology transfer, this paper takes 41 cities in Yangtze River Delta as the research object, uses the directional green patent transfer data from 2012 to 2019, constructs the inter city green technology transfer spatial correlation network with the help of social network analysis, and reveals its basic characteristics and evolution trend from the overall and individual levels.It also analyzes the impact mechanism, in order to stimulate the vitality of green technology transfer and carbon emission reduction in Yangtze River Delta, strengthen collaborative innovation among cities and solve the unbalanced and insufficient green development in Yangtze River Delta.The study provides reference for the realization of high-quality integrated development in Yangtze River Delta, and empirical evidence for China's realization of double carbon goal and green and low-carbon transformation.

The results show that firstly in the integration process of Yangtze River Delta, the spatial correlation network of green technology transfer is becoming more and more dense, presenting a multi-threaded network structure.Although the network structure is becoming more and more stable and the level of strictness is reduced, the characteristics of polarization are obvious, and there is still room for improvement.Secondly during the investigation period, the green technology transfer in Yangtze River Delta showed a "core edge" network structure, forming the spatial distribution characteristics with Shanghai, Nanjing, Suzhou, Hangzhou and Hefei as the strong core and Zhenjiang, Nantong, Wenzhou, Jiaxing, Ningbo, Bengbu and Wuhu as the subcore.The polarization phenomenon and diffusion path of green technology transfer between Jiangsu, Zhejiang and Shanghai increased, and the remoter cities in Anhui are not actively involved in this.Thirdly the spatial heterogeneity of green technology transfer in Yangtze River Delta is significant.The network forms four types of plates: two-way spillover, broker, net spillover and net spillover.Eastern developed cities such as Shanghai, Nanjing, Suzhou and Wuxi can be classified as two-way spillover plates.Cities such as Hangzhou, Shaoxing, Nantong and Hefei belong to broker plates.Lianyungang, Suqian, Xuancheng, Huangshan and other cities can be included in the net overflow plate, while Lu'an, Quzhou and Fuyang belong to the net overflow plate respectively.The transmission path of interaction between core cities and transmission between core edge cities shows an obvious Matthew effect and forms a stepped development pattern.Fourthly the links of economy, finance, geographical location and environmental regulation between cities have a significant role in promoting the spatial relevance of green technology transfer in Yangtze River Delta.The negative effect of government support for scientific research and education is obvious, while the link of industrial structure has no obvious effect, which needs to be strengthened.On this basis, this paper puts forward targeted strategic suggestions from the following aspects: grasping the overall connected network structure, expanding the transfer channels of green technology, implementing policy regulation for the role and status of urban network and differentiation, promoting the flow and sharing of intercity elements, and enabling the diffusion and application of green technology.

There is still room for further research in this paper.Firstly, green technology transfer includes various forms.In addition to patent transfer, there are also other forms such as talent flow, commodity trading, investment spillover and so on.Secondly, enterprises, universities, scientific research institutes and other different types of subjects are bound to have behavioral differences in the process of green technology transfer.In the future,scholars can expand the research on the embedded integration of green technology in different industrial chains, value chains and talent chains from a micro perspective, and conduct research based on the main types, industries, transfer forms and dynamic heterogeneity of green technology transfer, and explore the strategic suggestions to promote green technology transfer from a multi-dimensional perspective.

Key Words:Green Technology Transfer; Yangtze River Delta; Spatial Evolution; Driving Factors

0 引言

绿色技术转移(Green Technology Transfer,GTT)是破解高碳困锁、缓解资源环境恶化、实现可持续与高质量发展的关键[1-3]。2020年印发的《绿色技术推广目录》与2021年发表的《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书皆强调,加大绿色技术推广力度,为推动社会经济发展绿色转型、实现“双碳”目标提供技术支撑。长三角是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域,也是国家绿色发展与协同创新的示范先行区,其经济发展已进入提质增效新阶段。在此背景下,长三角环境治理取得显著成效,技术转移活跃,绿色技术已逐步摆脱对外依赖[4],但区域绿色技术发展水平不均衡现象仍很明显,两极分化严重[5]。一方面,产业结构重工化是导致碳排放增长的重要原因[6],长三角部分地区如安徽省,作为承接东部传统产业技术西移的重点省域,绿色发展相对滞缓,是绿色技术转移发展的重点“扶贫”区域;另一方面,长三角经济持续增长带来能源消费总量增加,但由于能源资源禀赋局限,能源对外依赖度大,能源转型挑战重重,对绿色发展形成极大制约。此外,长三角地区协同高质量发展与创新资源禀赋不均衡的矛盾始终存在,导致城市绿色技术发展差异较大,没有在绿色发展上形成有机协同关系。因此,迫切需要揭示长三角地区绿色技术转移时空演化特征,探究其驱动因素,从而为长三角地区优化科技资源配置、推动绿色技术与产业发展深度融合,解决地区绿色发展不均衡、不充分问题,实现长三角绿色技术转移一体化提供参考。

关于长三角地区技术转移的研究,主要集中于渠道、绩效、网络、影响因素等方面。具体如下:①在技术转移渠道方面,安同良等[7]通过区分国际贸易、FDI、合作R&D、产业集群和科技中介5种技术转移渠道,发现其对长三角地区技术进步均起到推动作用,但不同渠道在不同省市的技术转移效应存在差异;②在技术转移绩效方面,杜传忠等[4]通过构建技术转移绩效评价指标体系,对我国泛环渤海经济圈、泛长江三角洲经济圈和泛珠江三角洲经济圈及所属省份技术转移绩效进行测算,发现泛长江三角洲经济圈技术转移绩效较高;③在技术转移网络方面,刘承良等[8]发现,长三角地区技术转移空间分布不均衡,马太效应明显,呈等级扩散和接触扩散耦合态势,网络空间结构呈离散均质—单中心集散—双核驱动—多核心轴辐式演化规律;④在影响因素方面,有学者认为,技术转移是一个复杂动态的社会经济过程,受不同来源的多种因素影响与作用[9]。大量实证研究表明,市场需求、区域技术势差、技术特性、吸收能力、转移制度、社会资本等因素对绿色技术转移具有重要影响[10-12]。综合来看,现有文献主要聚焦于长三角地区技术转移,针对加速清洁、可持续、可再生资源的绿色技术转移研究较少,且以案例剖析等定性研究为主,定量研究较少,对其影响机制也未进行深入的实证分析。

为了精准把握与合理推进长三角地区绿色技术转移,本文以长三角41个城市为研究对象,采用具有流向性的绿色专利转让数据,借助社会网络分析法,构建城际绿色技术转移空间关联网络,从整体和个体层面揭示其特征演化趋势并进行影响机制分析,为实现长三角高质量一体化发展提供参考,为实现我国“双碳”目标及绿色低碳转型提供经验证据。

1 研究设计

1.1 数据来源与处理

专利是衡量技术知识的有效指标[13],专利转让则体现了区域创新交互,反映出地区技术交流与共享,是区域技术知识流动、扩散和转移的主要途径之一[4],是衡量技术转移最为直接的方式。因此,本文基于2010年世界知识产权组织(WIPO)推出的“国际专利分类绿色清单”(IPC Green Inventory)中的七大专利分类体系,以《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》中包括的41个城市为研究对象,从IncoPat全球专利数据库中检索长三角41个城市所有年度的环境友好型技术(EST)专利转让数据,并从每项专利转让状态中提取出专利转让执行日、转让人及地址、受让人及地址等信息,以2012-2019年为考察期,筛选出11 348条信息完全的专利转移记录,将经过处理的专利转让前后的地市信息作为方向性关系节点的基本信息,构建年度城际GTT的非对称矩阵,并结合社会网络分析法进行实证分析。在保证数据连续性和可获得性基础上,选取2012-2019年长三角41个城市的各项数据展开分析,数据主要来源于《中国城市统计年鉴》及四省市统计年鉴,部分缺失数据通过查询该城市相关年份统计年鉴和《国民经济与社会发展统计公报》予以补充。

1.2 研究方法

本研究主要采用社会网络分析法( Social Network Analysis,SNA),考虑到地市间绿色专利转让存在不同方向和数量,结合图论思想构建有向加权网络,将参与 GTT 的地市视作网络节点,将地市间专利转让的数量关系视作边。利用Ucinet软件,建立41*41的GTT有向矩阵,去除孤点,绘制2012、2019年的空间关联网络结构,对其特征进行可视化分析,并利用非参数方法QAP对长三角GTT网络的驱动因素进行实证分析。

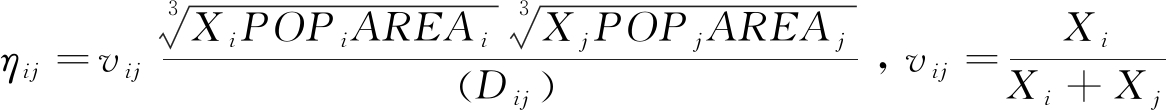

结合研究需要,参考刘华军等[14]的研究,选择引力模型测算长三角GTT驱动因素的空间关联度。同时,纳入人口和建成区面积以对原始模型进行修正,提高适用性,具体如式(1)所示。

(1)

式中,ηij表示地市i与地市j间GTT的关联强度,X表示各市驱动因子,POP表示地市人口,AREA表示地市建成区面积(Built-up area),两地距离选择区间交通距离Dij表示,采用地市i的X与地市i、j的X之和的比重修正经验常数vij,X包含下文选择的6个驱动因子,以此建立地市间GTT驱动因子关联矩阵。

2 长三角绿色技术转移空间关联网络结构分析

2.1 整体网络关联结构特征及演化趋势

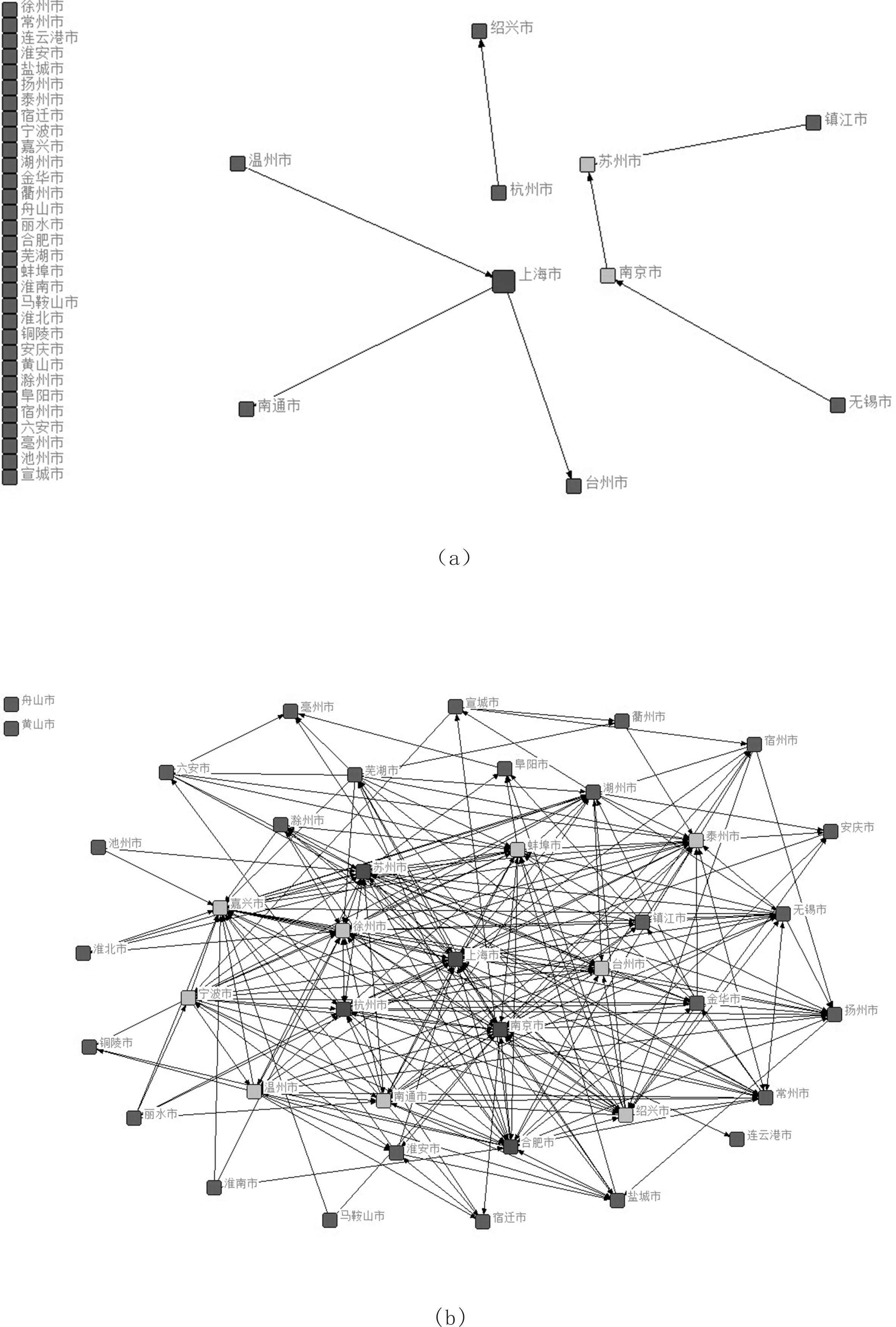

一方面,从长三角绿色技术转移网络关联结构动态演进趋势看,如图1所示,连线增多,说明GTT关联总量逐步提升,关联的核心城市数量不断增加,逐渐打破地理邻近局限,城际交互日趋强化,呈现出多线程的复杂空间关联网络特征,长三角GTT聚集—扩散优势明显,一体化进程不断加快。具体地说,2012年绿色技术仅在11个城市间进行异城转移,占比26.83%。其中,上海作为最强点城市,联结苏州、杭州、南京3个较强点城市,仅关联地理邻近的少数城市,区位相对集中在东部沿海地区,存在明显的地域差异,GTT发展不均衡问题突出。这可能是因为东部城市经济实力雄厚、地理区位优越,拥有良好的产业基础和交通基础建设,对新型绿色技术适应能力强、吸收能力强,在整个长三角GTT发展过程中起先锋带动作用。随时间推移,愈来愈多的城市参与到长三角GTT中,2019年全面覆盖41个城市,孤点锐减;上海不再是唯一的强关联城市,南京、杭州、合肥、苏州均晋升为强关联城市,另有常州、无锡、徐州、南通、宁波、金华、温州、台州新增为较强点城市,长三角地区已由强联系线所贯通。这可能是因为长三角东部城市向中西部城市进行产业转移,原本GTT活跃的城市需要更多绿色技术赋能产业新发展,而原本GTT相对不活跃的地区则在政府环境规制、环保激励的双重推动下加入到绿色低碳发展行列。需要注意的是,安徽省作为承接东部传统产业技术西移的重点省域,其在“绿色”发展方面相对滞缓,但GTT跨省发展已初见端倪。由此可见,在当前长三角高质量一体化发展背景下,地理空间距离对41个城市GTT的约束已降低,由单一的地理邻近转移发展到跳跃式的空间布局。

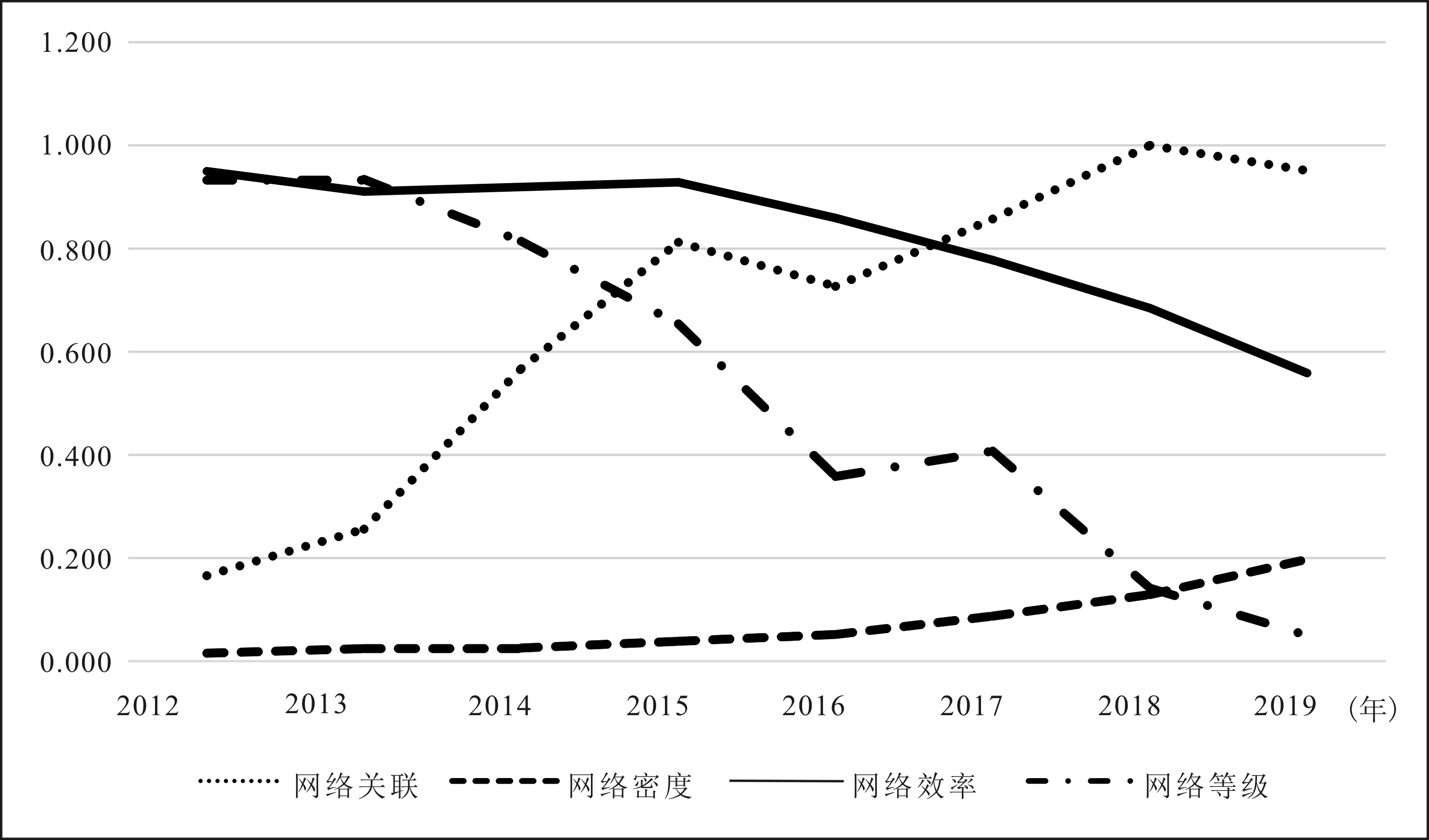

另一方面,对4个关键指标进行分析,具体如图2所示。可以发现,网络关联性呈波动式提升,代表地市间GTT方便可达程度提高,城际信息技术流动加快,交流合作水平提高,绿色技术交互密切,不再过多依赖中介城市的间接可达,网络越来越稠密,城际联动程度越来越高。2012-2019年网络密度增长近13倍,但整体数值偏小,即使到2019年网络密度值仍仅有0.197 5,说明长三角地区城际GTT关联网络愈加紧密,但GTT整体水平仍有较大提升空间。网络效率呈波动式下降,反映出内部直接关联路径增多,网络越来越复杂,结构越来越稳定,同时,证明考察期间绿色技术资源配置效率提高,各地市GTT发展关联度提升,多处叠加的现象增多,关联空间溢出渠道增加。网络等级呈波动式下降,说明初期长三角地区GTT网络结构等级森严,极化现象严重,较多地市处于网络边缘。这可能是因为,长三角地区省市政策体制壁垒较高,技术转移过程中地理区位依赖性较强,城市发展模式存在异质性,从而导致跨省市交流协作动力减弱。随着长三角地区一体化战略深化、生态示范区建设进程加快,空间关联网络等级不再那么森严,由传统行政区划与经济基础带来的转移壁垒逐渐被打破,加之市场蓬勃发展,资本、技术、人才等要素快速流动,资源配置由供需主导,极大激发城际GTT动力,城市间相互影响、相互依赖程度逐渐提升,反映出长三角具备协同联动发展基础。

2.2 个体网络关联结构特征分析

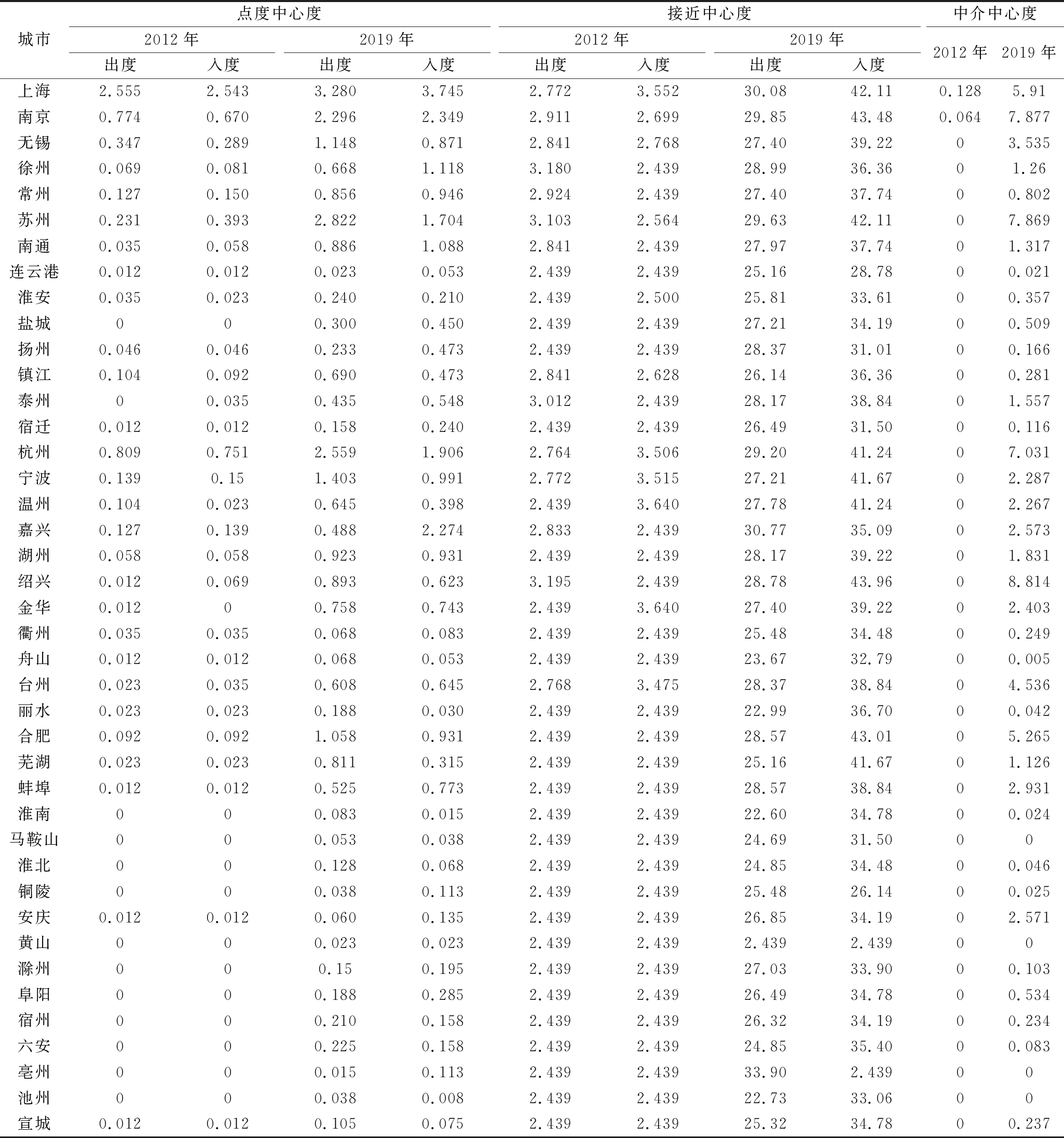

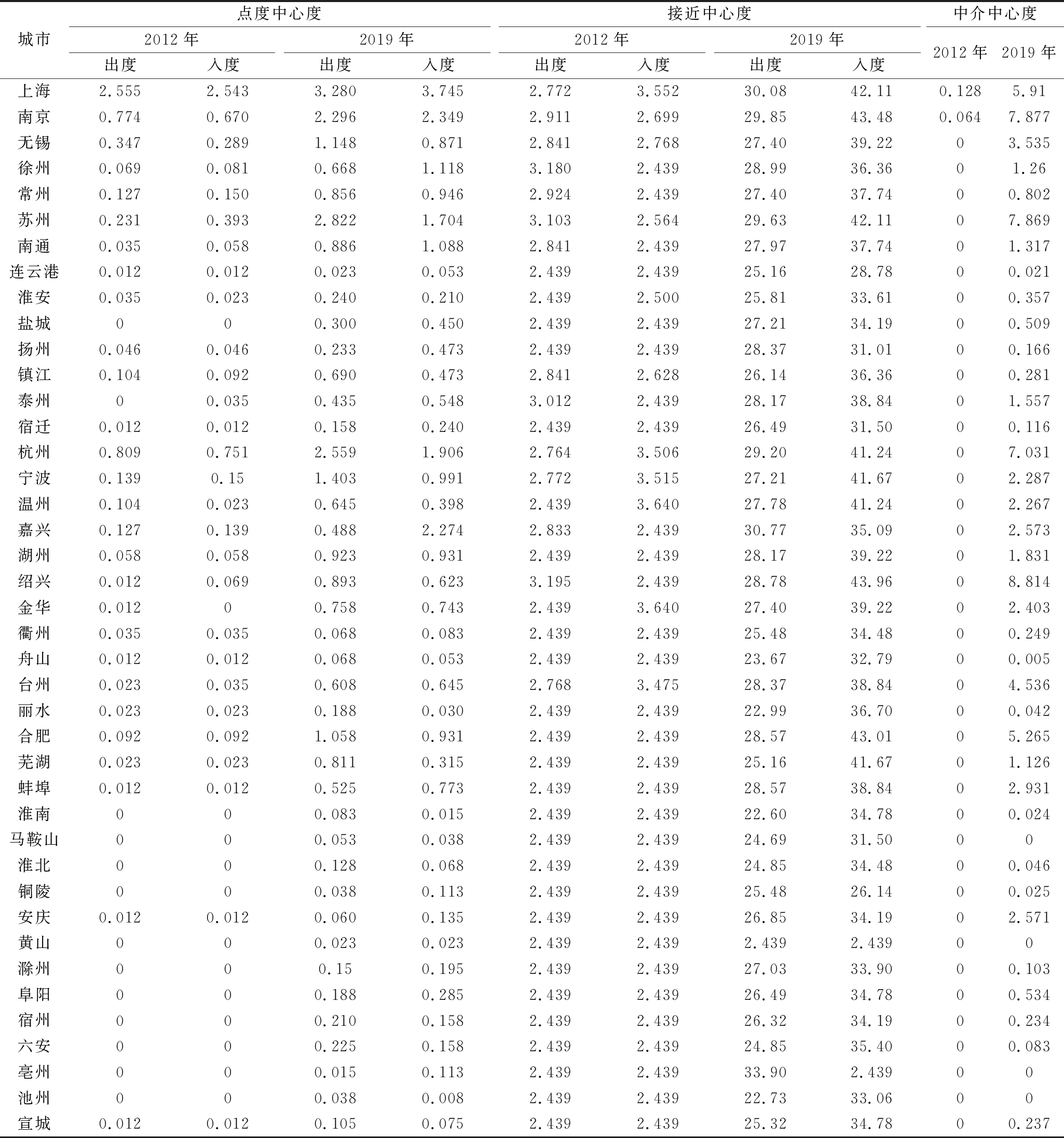

本文进一步剖析点度中心度、中介中心度和接近中心度3个指标,具体见表1,以探寻各地市在长三角GTT空间关联网络中的地位和作用。

就点度中心度而言,其值越高,说明某地市与网络中其它地市间的关联越多、关联越密集,进而导致该地市对它地的控制影响力也就越强。从表中测算结果可以看出,长三角41个城市的点度中心度均呈上升趋势,关联日益稠密,强关联、较强关联城市增加,基本呈“上海>江苏>浙江>安徽”的格局。这与长三角经济及产业发展情况大致吻合。上海、南京、苏州、杭州等东部地区城市点度中心度普遍较高,无论是出度还是入度都名列前茅,对GTT发展所需要素和资源具有较高控制权,在GTT网络中获益较多的同时,也为长三角GTT一体化作出显著贡献,在长三角GTT关联网络中处于核心位置,大大增加了绿色技术流通渠道,提高了各要素流动效率。这可能是因为这些城市经济较发达,空间上相隔不远,技术交流的时空成本优势明显、绿色技术吸收能力强。其中,上海作为“优等生”,GTT发展始终位列第一,出、入度相对均衡,GTT极为活跃,2019年直接关联七成地市,在整个关联网络中的辐射能力不言而喻,起到引领长三角GTT发展的作用,这与上海绿色技术创新水平一直保持领先地位的情况吻合[15]。此外,上海市率先建设绿色技术银行,出台了致力于提升企业绿色低碳发展能力、加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的系列政策。长三角地区西部、北部边缘城市点度中心度较低,一方面可能是因为产业基础较薄弱,在矿业、农业、旅游业等方面具有资源禀赋,因此对绿色技术需求不大,另一方面可能是由于地理位置相对偏远,经济发展较落后,交通基础设施建设不够完善,因此交互渠道有限,且技术水平上存在断层,因此与区域其它城市之间的空间关联度较弱。其中,安庆、铜陵、连云港、黄山、亳州等城市入度高于出度,溢出效应显著低于收敛效应,后期必须注意其绿色技术吸收问题。

中介中心度表征节点城市在关联网络中所处的枢纽地位,其值越大,表明在长三角GTT关联网络中所起的“桥梁”作用越大。根据测算结果可知,一方面,越来越多的城市中介中心度突破零值,网络从多孤点向多聚集演化,意味着长三角GTT积极性提升,地理空间上的距离优势逐渐弱化;另一方面,长三角区域城市 GTT 已出现两极分化趋势,这与长三角绿色技术创新能力情况一致[15]。中介中心度排名前六的城市依次为绍兴、南京、苏州、杭州、上海、合肥,多为经济较发达、行政地位较高的城市,它们形成竞争示范,汇聚长三角绿色技术后又逐步将之扩散到全域,支配着长三角要素流通渠道;而池州、亳州、黄山等地理位置较偏远,经济发展相对落后,产业基础薄弱,城市中介中心度在考察期间几乎一直为零,说明其在关联网络中处于边缘位置,在GTT上贡献极小,是长三角GTT发展一体化中“被扶贫”的重点对象。需要特别指出的是,合肥中介中心度快速上升,其作为省会城市,交通、经济、政治地位突出,是长三角向内陆辐射的交汇处,有效连接了江浙沪和安徽省部分城市,处于支配地位,成为串联长三角省市绿色要素流动的枢纽性节点,是解决长三角区域发展不平衡的关键所在,为长三角GTT一体化作出重要贡献。

接近中心度表征关联网络中节点地市到达与其连接其它节点城市的平均最短距离。接近中心度越高,则路径越短,说明该城市越靠近网络中心。由表1结果可知,长三角41个城市无论是在入度还是在出度上都有极大提升,各市越来越靠近网络中心,说明长三角GTT网络逐渐趋于扁平化,空间网络关联性及流动效率都得到较大提升,城市间绿色技术交互加强,侧面证明长三角GTT一体化进程持续加快,为实现长三角高质量均衡发展提供了条件。具体来看,绍兴从入度排名第一(2012年)发展到出度排名第一(2019年),成功实现从接受中心到输出中心的身份转换,这与绍兴市组织开展“低碳绿色”系列科技实践活动,主动抢抓低碳产业大发展、低碳技术大突破、数字化变革与绿色低碳变革大融合等战略息息相关;亳州出度排名常年居于末尾,入度排名却上升至第一,作为入度最接近关联网络中心的城市,其着力推动工业企业绿色低碳发展,努力学习绿色技术,但同时也反映出其自主创新、消化吸收能力薄弱,与其落后的科技实力相符;合肥在出度和入度上的排名均由最初的中下游逐年上升至前列,尤其是出度排位第三,越来越靠近网络中心,这与合肥在安徽地区的绿色技术创新能力排序一致[15],其政治、经济地位也奠定了引领安徽绿色技术发展的基础,是重塑长三角GTT发展格局的关键力量,在后期发展中,合肥必须充分发挥交通先行优势,对标“优等生”,当好“上进生”。

表1 中心性分析结果

Tab.1 Centrality analysis

城市点度中心度2012年出度入度2019年出度入度接近中心度2012年出度入度2019年出度入度中介中心度2012年2019年上海2.5552.5433.2803.7452.7723.55230.0842.110.1285.91南京0.7740.6702.2962.3492.9112.69929.8543.480.0647.877无锡0.3470.2891.1480.8712.8412.76827.4039.2203.535徐州0.0690.0810.6681.1183.1802.43928.9936.3601.26常州0.1270.1500.8560.9462.9242.43927.4037.7400.802苏州0.2310.3932.8221.7043.1032.56429.6342.1107.869南通0.0350.0580.8861.0882.8412.43927.9737.7401.317连云港0.0120.0120.0230.0532.4392.43925.1628.7800.021淮安0.0350.0230.2400.2102.4392.50025.8133.6100.357盐城000.3000.4502.4392.43927.2134.1900.509扬州0.0460.0460.2330.4732.4392.43928.3731.0100.166镇江0.1040.0920.6900.4732.8412.62826.1436.3600.281泰州00.0350.4350.5483.0122.43928.1738.8401.557宿迁0.0120.0120.1580.2402.4392.43926.4931.5000.116杭州0.8090.7512.5591.9062.7643.50629.2041.2407.031宁波0.1390.151.4030.9912.7723.51527.2141.6702.287温州0.1040.0230.6450.3982.4393.64027.7841.2402.267嘉兴0.1270.1390.4882.2742.8332.43930.7735.0902.573湖州0.0580.0580.9230.9312.4392.43928.1739.2201.831绍兴0.0120.0690.8930.6233.1952.43928.7843.9608.814金华0.01200.7580.7432.4393.64027.4039.2202.403衢州0.0350.0350.0680.0832.4392.43925.4834.4800.249舟山0.0120.0120.0680.0532.4392.43923.6732.7900.005台州0.0230.0350.6080.6452.7683.47528.3738.8404.536丽水0.0230.0230.1880.0302.4392.43922.9936.7000.042合肥0.0920.0921.0580.9312.4392.43928.5743.0105.265芜湖0.0230.0230.8110.3152.4392.43925.1641.6701.126蚌埠0.0120.0120.5250.7732.4392.43928.5738.8402.931淮南000.0830.0152.4392.43922.6034.7800.024马鞍山000.0530.0382.4392.43924.6931.5000淮北000.1280.0682.4392.43924.8534.4800.046铜陵000.0380.1132.4392.43925.4826.1400.025安庆0.0120.0120.0600.1352.4392.43926.8534.1902.571黄山000.0230.0232.4392.4392.4392.43900滁州000.150.1952.4392.43927.0333.9000.103阜阳000.1880.2852.4392.43926.4934.7800.534宿州000.2100.1582.4392.43926.3234.1900.234六安000.2250.1582.4392.43924.8535.4000.083亳州000.0150.1132.4392.43933.902.43900池州000.0380.0082.4392.43922.7333.0600宣城0.0120.0120.1050.0752.4392.43925.3234.7800.237

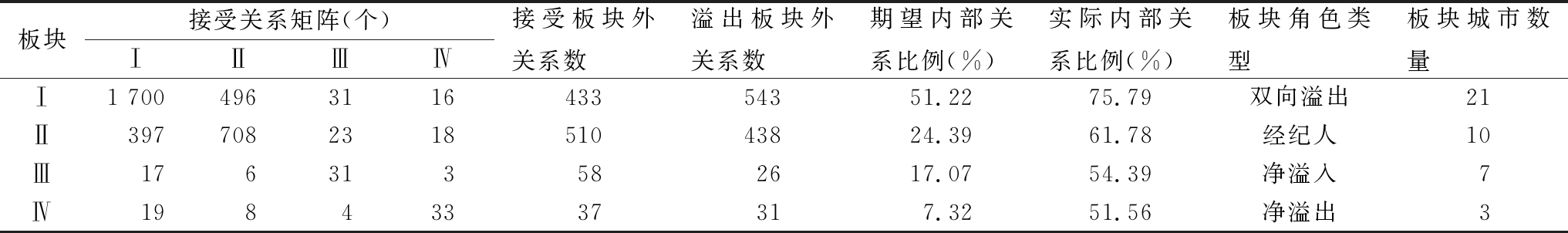

2.3 空间聚类与溢出路径分析

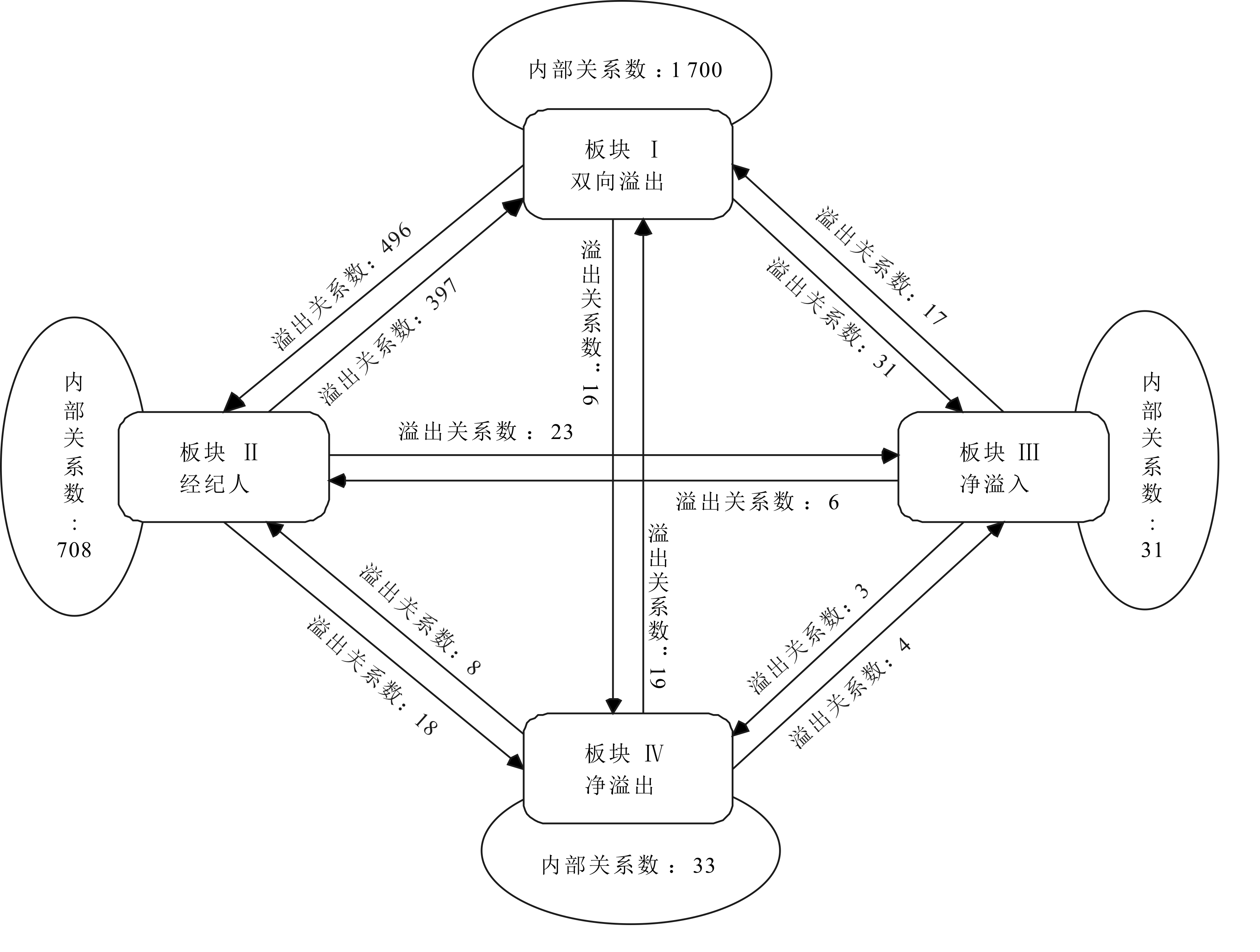

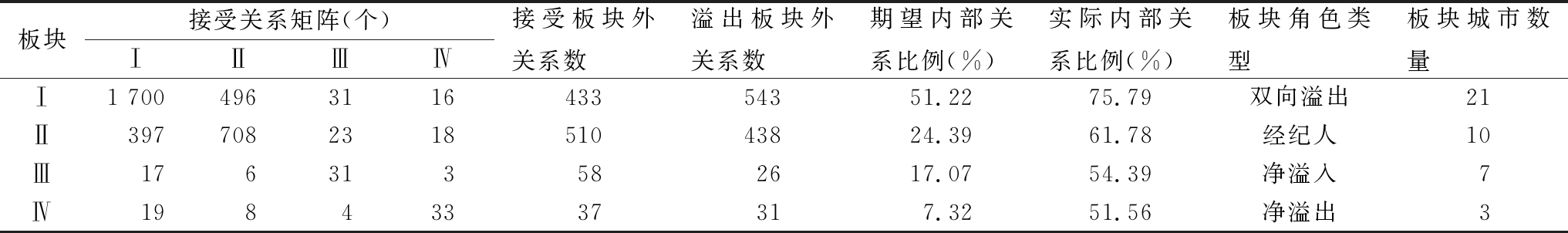

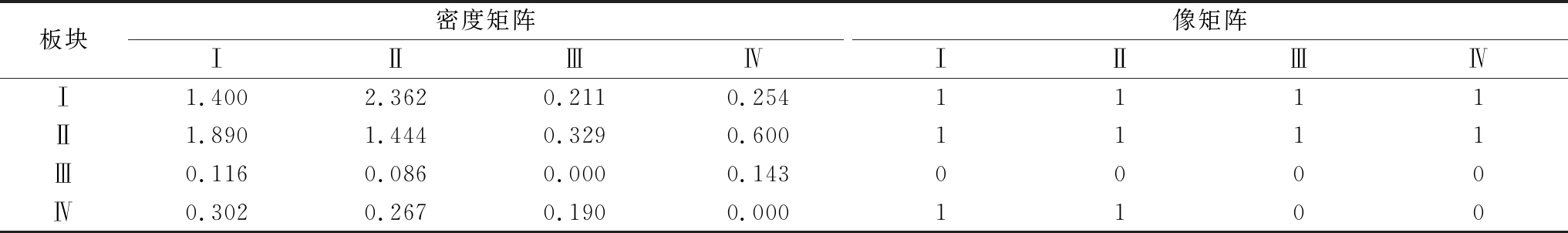

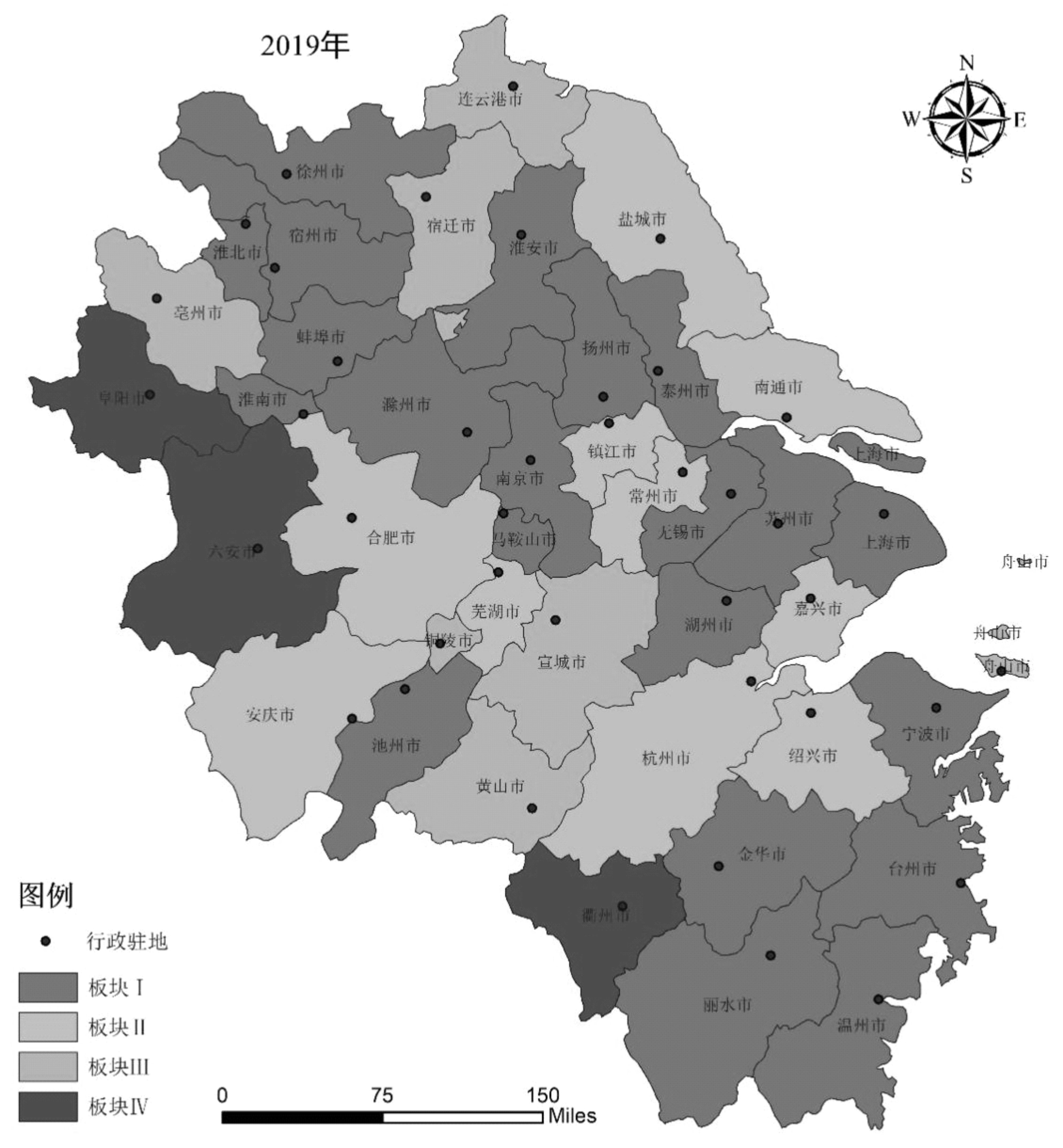

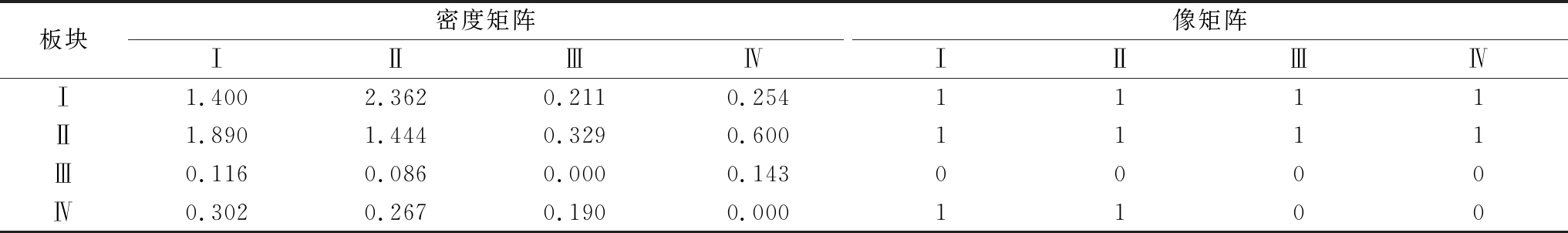

基于上述分析可以发现,长三角41个城市发展情况各异,异质性显著,已形成数个增长极,在空间上分布不均匀,因此本文借鉴 SNA 相关研究做法 [14],进一步探析2019年长三角GTT关联网络空间聚类与关系溢出路径。表2对长三角41个城市进行板块划分,表3根据测算的密度矩阵,以2019年全局网络密度0.198为界,转换为像矩阵,各板块所含城市见图3,板块间关联性见图4。

表2 空间关联网络角色划分

Tab.2 Role division of spatial association network

板块接受关系矩阵(个)ⅠⅡⅢⅣ接受板块外关系数溢出板块外关系数期望内部关系比例(%)实际内部关系比例(%)板块角色类型板块城市数量Ⅰ1 700496311643354351.2275.79双向溢出21Ⅱ397708231851043824.3961.78经纪人10Ⅲ176313582617.0754.39净溢入7Ⅳ19843337317.3251.56净溢出3

表3 绿色技术转移各板块密度矩阵与像矩阵

Tab.3 Density matrix and image matrix of green technology transfer

板块密度矩阵ⅠⅡⅢⅣ像矩阵ⅠⅡⅢⅣⅠ1.4002.3620.2110.2541111Ⅱ1.8901.4440.3290.6001111Ⅲ0.1160.0860.0000.1430000Ⅳ0.3020.2670.1900.0001100

总体而言,整个网络中存在3 510条关联关系,4个板块内存在2 472个关系数,板块外存在1 038个关系数,板块之间存在明显的空间关联与溢出效应;板块形成打破了传统的行政边界限制,各省市也逐渐从离散走向联合,长三角GTT空间关联网络一体化逐渐增强。联系各城市发展情况,可以发现,板块Ⅰ对板块内外的GTT均产生溢出效应,GTT发展动能辐射长三角全域,因此板块I为“双向溢出板块”;板块Ⅱ对板块内外均有溢出,从其它板块转出与接收的关系数相当,在网络中扮演中介桥梁作用,因此板块II相对板块Ⅰ而言为“经纪人板块”;板块Ⅲ不仅内部互动不明显,对其它板块也几乎没有溢出作用,接收来自其它板块的关系数大于自身转出关系数,由于接受板块Ⅰ、Ⅱ的溢入效应明显,因此板块Ⅲ为“净溢入板块”;板块Ⅳ的内部转移不明显,转出关系数大于板块Ⅲ的溢出数,其接受板块外的受让数也不明显,相比而言,扮演 “奉献者”角色,因此板块Ⅳ为“净溢出板块”。

进一步分析,长三角GTT的空间关联网络传导机制具有明显的梯度溢出特征,呈“东→南”“东→中”“东→北”“中→西”的梯度递减规律。长三角地区受沿海经济影响较深,且整个长三角早期都是依靠东部城市带动发展起来的,因此长三角GTT非均衡发展格局一直存在。东部地区GTT发展非常快,其通过“虹吸”板块外的绿色技术要素促进自身绿色技术水平提高,同时,又将集聚的绿色技术逐级扩散至全域。而西部、北部地区的经济与产业基础薄弱,GTT发展缓慢,甚至产生绿色技术逆向溢出。合肥作为安徽省的重要引擎,将省会城市的地位优势充分转化为先发优势,承担着串联安徽与江苏、浙江绿色专利流动的重担——既接受来自东部发达城市的关系辐射,又将接收到的关系资源积极辐射出去,引领安徽省绿色技术的互动吸收,是重塑长三角GTT发展格局的关键力量。整体上,各省市由集散走向联合,长三角GTT一体化发展水平逐步提升。

由此看出,长三角地区城际GTT表现出核心城市间互动、核心—边缘城市间传递与回流的等级传导机制和东部城市向中西部城市溢出与回流的梯度传导特征。整体上,长三角GTT的空间关联网络存在区域异质性,马太效应明显。因此,各省市应该树立全局意识,将自身GTT发展置于区域协同发展大局中,形成合力,构建多中心、多层次的阶梯式发展格局。

3 长三角绿色技术转移空间关联性驱动因素分析

3.1 驱动因素选取

由上述分析可知,长三角GTT空间关联网络联系整体上随时间推移而愈加稠密,但城际关联强度存在显著差异,呈现明显的马太效应,城市间GTT发展差异大,没有形成有机协同机制。东部、南部城市引领长三角整体 GTT 发展,而西部、北部地区如安徽省是实现长三角GTT一体化的重点“扶贫”区域,这是多种因素综合作用的结果。因此,有必要探讨长三角GTT空间关联性驱动因素,从而激发长三角GTT发展动力,为长三角实现高质量一体化发展提供理论指导。

多项研究表明,技术转移空间关联强度与地理距离显著相关,地理邻接为城市提供了更多面对面交流的机会、降低了转移成本,因此地理邻接城市间表现出更多的GTT外溢[16]。前文的板块模型分析中将41个城市划分为4个板块,每个板块中各成员网络角色大致相似,板块分布呈现出一定区域特色,经济高速发展下产业转型升级带来对先进绿色技术的高需求,由此推断地区经济发展水平[17]、经济联系[18]可能促进GTT空间关联性提升。金融发展通过降低研发门槛[19]、改善融资约束[20]、提升技术吸收能力[21]、发挥资源配置功能[22]促进GTT发展。另外,地方政府的科研教育扶持力度一方面可以起到引导示范作用,另一方面可以降低企业前期投入压力与风险。因此,政府在科研教育方面的支持力度可以激发城际GTT积极性[22-24]。环境规制强度能够约束企业行为,推进产业绿色发展[25-27],因此环境规制也能提升地区间GTT空间关联程度。

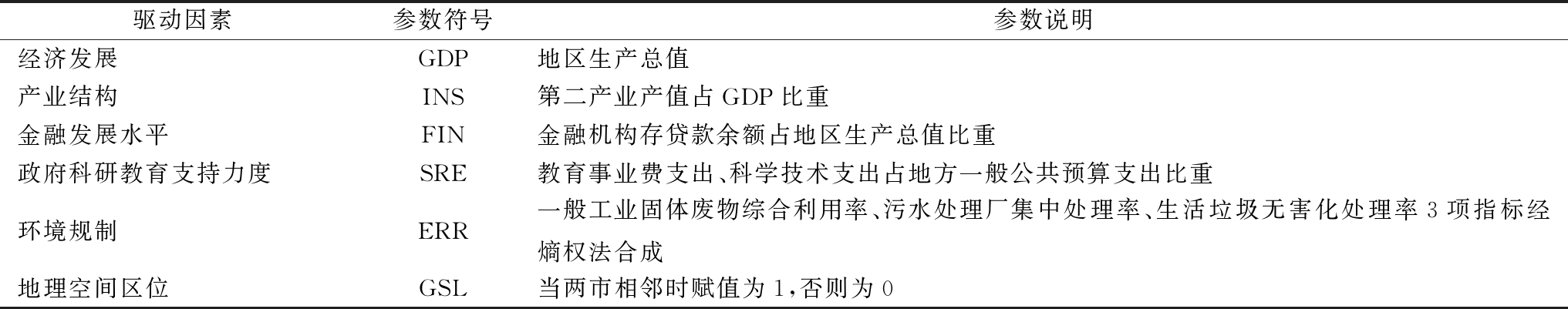

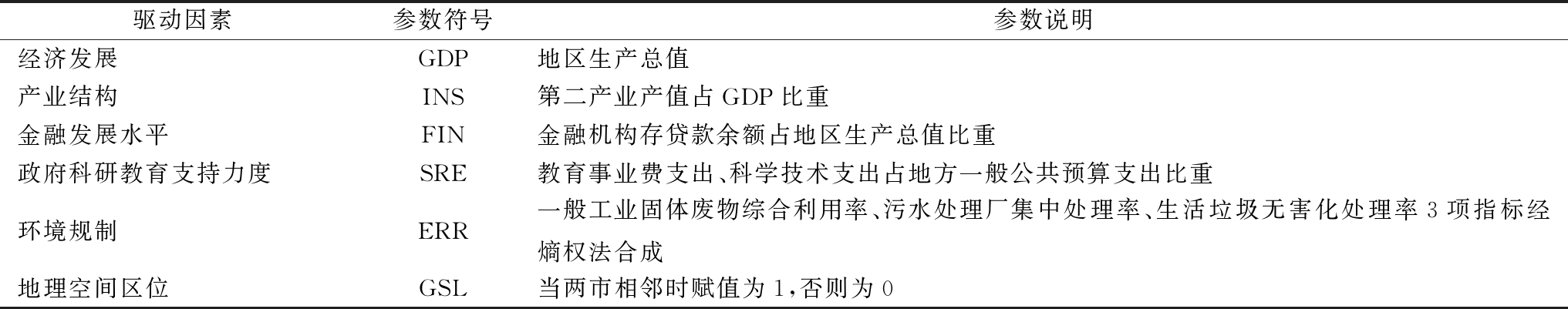

基于上述研究与技术转移相关理论,本文遵循长三角生态绿色一体化发展要求,结合城市发展的社会经济环境,进一步探讨经济发展(GDP)、产业结构相似度(INS)、金融发展水平(FIN)、政府科研教育支持力度(SRE)、环境规制(ERR)、地理空间区位(GSL)6个驱动因素对长三角GTT空间关联网络的影响机制。各驱动因子数据见表4。

表4 驱动因素数据说明

Tab.4 Driver data description

驱动因素参数符号参数说明经济发展GDP地区生产总值产业结构INS第二产业产值占GDP比重金融发展水平FIN金融机构存贷款余额占地区生产总值比重政府科研教育支持力度SRE教育事业费支出、科学技术支出占地方一般公共预算支出比重环境规制ERR一般工业固体废物综合利用率、污水处理厂集中处理率、生活垃圾无害化处理率3项指标经熵权法合成地理空间区位GSL当两市相邻时赋值为1,否则为0

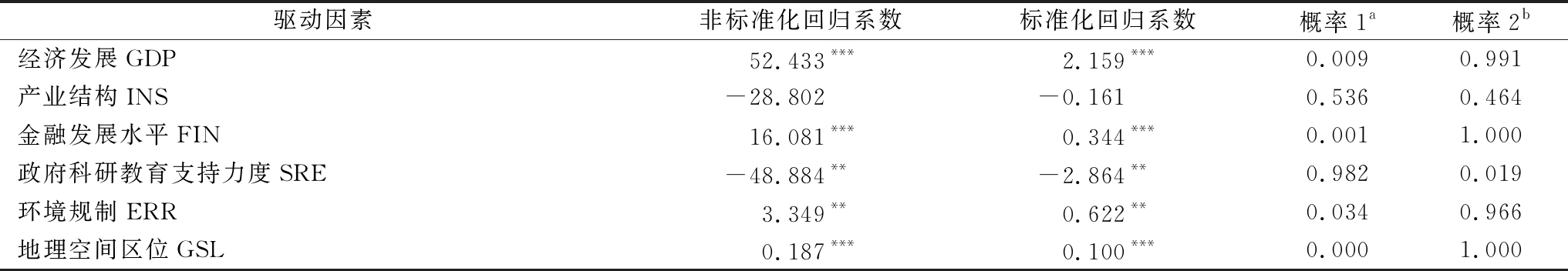

3.2 实证结果分析

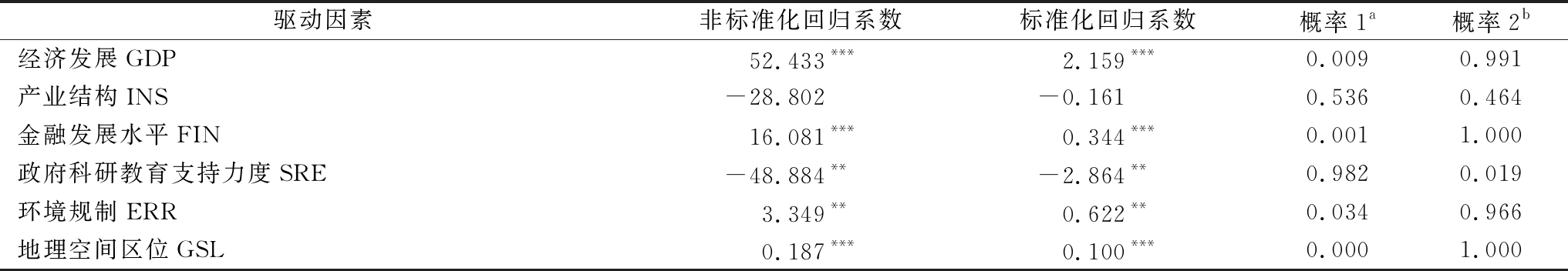

本文通过QAP法对长三角GTT空间关联性的驱动因素进行回归分析,进一步探讨空间关联网络格局成因。参考相关学者的研究(邵汉华,周磊,刘耀彬,2018),通过关联引力矩阵建立QAP分析模型,如式(2)所示。

RGTT=(GDP,INS,FIN,SRE,ERR,GSL)

(2)

式中,RGTT为绿色技术转移空间关联矩阵,括号内为解释变量,即上述6个驱动因子的关联引力矩阵,选择随机置换次数为5 000。

表5的回归结果表明,对长三角GTT关联性有显著推动作用的影响因素中:①经济发展对其的影响在1%水平上显著,与段德忠等[28]的研究结果相似,主要归因于城市经济发展水平越高、城际经济联系越紧密、经济合作越多,在高质量发展的刚性约束下,绿色技术方面的示范效应与合作意愿也随之提升,一定程度上促进环境友好型技术交流合作及供需渠道拓展,因此经济发展能够促进城际GTT发展;②金融发展水平的影响在1%水平上显著,殷德生等[22]的研究也很好地印证了该结论。长三角地区在金融储备与融资渠道方面具备一定优势,近些年的科技金融占比也逐年提升 [29],在区域高质量一体化发展理念的加持下,绿色创新要素流动与绿色技术消化吸收加快,为GTT提供了要素支撑,因此长三角地区的金融发展势必促进城际GTT发展;③地理空间区位的影响在1%水平上显著,说明长三角GTT更倾向于发生在空间邻近主体之间。Hoekman[27]认为,专利转让主要通过价格交易机制实现,地理位置邻接有利于供需双方现场考察、交易谈判、合约签订,这同样有助于推动城际绿色技术协同合作;④环境规制的影响在5%水平上显著,此结论与王文普等[26]从省域层面研究环境规制与技术创新关系所得结论相悖。究其原因,地区间环境规制差距是造成发达地区寻求“污染避难所”、进行传统产业及技术转移的主要动因之一,自长三角一体化发展上升为国家战略以来,三省一市的环境规制差异较小,在联防联控方面的成效也日趋明显,见贤思齐的发展思路在一定程度上促进了绿色技术的城际协同。

表5 QAP回归分析结果

Tab.5 Results of QAP regression analysis

注:a:随机置换产生的判定系数绝对值大于或等于观察到的判定系数的概率;b:随机置换产生的判定系数绝对值大于或等于观察到的判定系数的概率;*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

驱动因素非标准化回归系数标准化回归系数概率1a概率2b经济发展GDP52.433***2.159***0.0090.991产业结构INS-28.802-0.1610.5360.464金融发展水平FIN16.081***0.344***0.0011.000政府科研教育支持力度SRE-48.884**-2.864**0.9820.019环境规制ERR3.349**0.622**0.0340.966地理空间区位GSL0.187***0.100***0.0001.000

对长三角GTT关联性产生负向影响的驱动因素中:①政府科研教育支持力度在5%水平上存在显著负向影响,这与刘承良等[18]的研究结论不同,可能是因为:首先,政府对教育、科研的资源支持主要是为了促进科学研究,而非对绿色技术成果的具体应用,即较高的政府科研教育支持力度在一定程度上对GTT存在挤出效应,抑制企业绿色技术市场活力,即政府科研教育支持力度抑制长三角GTT发展;②以第二产业产值占比表征的产业结构虽然对长三角城际GTT的空间关联性存在负向影响,但相关系数较低且不显著,此结论与任龙等[30]基于专利权转移的中国区域技术流动网络研究结论不同,可能的解释是,传统二产结构的同质化联系仅限于促进广义技术层面的交流与合作,而在长三角城市逐渐转向以第三产业为主导的结构优化进程中,产业结构对“绿色”细分技术类型集散关系的影响甚微,由此也可推断,区域一体化进程中产业结构升级与城际GTT息息相关。

4 结语

4.1 研究结论

本文结合2012-2019年长三角41个城市的绿色专利转让数据,运用社会网络分析法,系统剖析了绿色技术转移空间关联网络的结构特征演化,并通过关联引力矩阵建立QAP分析模型,揭示影响绿色技术转移空间关联性的驱动因素。具体得出以下结论:

(1)在长三角一体化进程中,GTT的空间关联网络日益稠密,网络结构虽日趋稳定、等级弱化,但与既存绿色技术创新网络的结构特征相比,仍有较大提升空间。随着长三角城市GTT能力提升,绿色技术的交互贡献显著,参与城市不断增加,网络结构由同城或地缘相邻逐步跳跃式辐射全域,不再受制于地理距离、行政区划。

(2)考察期内长三角GTT呈现“核心—边缘”网络结构,形成以上海、南京、苏州、杭州、合肥为强核心,镇江、南通、温州、嘉兴、宁波、蚌埠、芜湖为次核心的空间分布特征,江浙沪发达城市间的GTT极化现象明显、扩散路径增多,而安徽等地较偏远城市的参与性不高,与既存文献中欠发达地区更依赖发达地区的技术溢出与转入形成反差。

(3)空间聚类与溢出路径分析结果显示,诸如上海、南京、苏州、无锡等东部发达城市可归类于双向溢出板块,杭州、绍兴、南通、合肥等城市属于“经纪人”板块,连云港、宿迁、宣城、黄山等城市可纳入“净溢入”板块,六安、衢州、阜阳则分属净溢出板块,核心城市间互动与核心—边缘城市间的传导路径表现出明显的马太效应,形成阶梯式发展格局。

(4)在驱动因素方面,城市经济发展、金融发展、地理空间联系对GTT空间关联性具有显著正向影响,这与技术转移网络相关研究结论一致。值得一提的是,环境规制具有显著正向影响,政府科研教育支持力度的负向效应明显,产业结构则无明显作用,上述3点与广义技术转移网络的研究结论存在差异。

4.2 政策建议

基于以上结论,本研究认为需要将顶层设计与基层发展相结合,从而达到优化长三角绿色技术转移空间关联结构、实现长三角绿色技术转移一体化发展的目的。为此,本研究提出如下政策建议:

第一,把握整体关联网络结构,拓展绿色技术转移渠道。绿色技术转移重点在于引导阶梯式发展格局形成、增加溢出渠道。在充分认识长三角绿色技术转移空间关联网络结构特征的基础上,应从整体布局出发,构建协同发展机制和空间联动机制。充分认识绿色技术转移板块功能,找准各板块 “领头羊”,发挥板块内部溢出作用,以“点”带“块”促发展;块与块相辅相成,由集散走向联合,以“块”带“面”,形成整体合力,构筑多中心、多层次的阶梯式发展格局。推动绿色技术空间溢出渠道建设,从顶层积极谋划长三角绿色技术转移联盟。对于绿色技术转移空间关联网络中的边缘城市,有必要发挥政府引导职能,寻求绿色技术援助,获取绿色技术保障性供给;对于新绿色技术,有必要通过示范工程将其推介出去,促进绿色技术产业化,将绿色技术转移纳入生态补偿机制,促进绿色技术区域均衡发展。

第二,针对城市网络角色地位,差异化实施政策调控。绿色技术转移发展的关键在于识别城市技术特色,激发城市技术转移与承接的内生动力。对于绿色技术转移网络表现出的空间异质性,各城市应结合自身技术属性、资源基础、产业结构,准确确定自身在网络中的位置和角色。在将自身置于长三角一体化发展全局的同时,应根据绿色技术转移的阶段性特征,结合区位条件、资源禀赋等,因地制宜,实施差异化调控政策,实现错位发展。套用“飞地”经济发展模式,打破原有行政区划限制,加大城市间绿色技术合作力度,从而实现绿色技术转移的合作共赢。培育具有区域、产业特色的技术输出城市,将绿色技术融入自身产业链,进而实现局部与全局协调以及长三角绿色技术转移发展一体化。

第三,促进城际要素流动共享,赋能绿色技术扩散应用。绿色技术转移发展的核心在于推动各类要素流动、促进创新资源共享。对于长三角北部、西部等绿色技术转移薄弱的城市,应努力创新绿色技术转移模式,积极与其它城市建立纽带关系,主动对接绿色技术发达城市,找准目标城市进行学习;加强城际经济、金融、环境规制的协同性,推动资金、人力、技术等要素流动,拓展技术溢出渠道,激活绿色发展内生动力;建立绿色技术专业人才储备库,加强绿色金融人才队伍建设,打造绿色技术金融平台,引导绿色环保领域科研活动面向产业发展;优化营商环境,加大交通设施投入,从通勤距离和时间上降低城际互动成本,提高绿色要素流动效率;通过东部绿色产业西移打破行政边界,避免技术转移过度极化阻碍区域全面协调发展,做到优势互补;找准自身行业特色,形成特色绿色技术产业链,激发市场需求,提升区域整体绿色技术能力。

4.3 不足与展望

本文基于绿色技术专利转让这类具有矢量特征的“关系”数据,利用社会网络分析法,探讨长三角城际绿色技术转移的空间关联网络演化及驱动因素,是对该研究领域惯常使用“属性”数据进行计量研究的有效补充,但也存在研究拓展空间:首先,绿色技术转移所包含的形式多样,除专利转让外,还存在诸如人才流动、商品交易、投资外溢等其它形式;其次,企业、高校、科研院所等不同类型主体,在绿色技术转移过程中会存在行为差异。因此,未来可以从微观视角,更细粒度地基于绿色技术转移主体类型及所属行业、转移形式及动力异质性,拓展性研究绿色技术在不同产业链、价值链、人才链等方面的互嵌融合,多维度探讨促进绿色技术转移的策略与建议。

参考文献:

[1] ANTONIO C J, KRISTIAN P, CELIO A.Cleandevelopment mechanism in Brazil: an instrument for technology transfer and the promotion of cleaner technologies[J].Journal of Cleaner Production, 2013, 46: 67-73.

[2] SCHNEIDER M, HOLZER A, HOFFMANN V H.Understanding the CDM's contribution to technology transfer[J].Energy Policy, 2008, 36(8): 2930-2938.

[3] 潘家华,庄贵阳,马建平.低碳技术转让面临的挑战与机遇[J].华中科技大学学报(社会科学版), 2010,24(4):85-90.

[4] 杜传忠, 冯晶, 张咪.中国三大经济圈技术转移绩效评价研究[J].财经问题研究, 2017,39(7): 95-101.

[5] 佟江桥, 刘嘉龙, 邵丹青.中国绿色技术发展趋势展望[R].北京:清华大学国家金融研究院, 2020.

[6] 林伯强, 蒋竺均.中国二氧化碳的环境库兹涅茨曲线预测及影响因素分析[J].管理世界, 2009,25(4): 27-36.

[7] 安同良, 刘伟伟, 田莉娜.中国长江三角洲地区技术转移的渠道分析[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版), 2011, 48(4): 61-71,158.

[8] 刘承良, 管明明. 基于专利转移网络视角的长三角城市群城际技术流动的时空演化[J]. 地理研究, 2018, 37(5): 981-994.

[9] BATTISTELLA C, TONI A D, PILLON R. Inter-organisational technology/knowledge transfer: a framework from critical literature review[J]. Journal of Technology Transfer, 2016, 41(5):1-40.

[10] 徐维祥, 周建平, 周梦瑶, 等.长三角协同创新网络韧性演化及驱动机制研究[J].科技进步与对策,2022,39(3):40-49.

[11] PERKINS R, NEUMAYER E.Geographic variations in the early diffusion of corporate voluntary standards: comparing ISO 14001 and the global compact[J].Environment and Planning, 2010,42(2):347-365.

[12] 毕克新, 杨朝均, 隋俊.跨国公司技术转移对绿色创新绩效影响效果评价——基于制造业绿色创新系统的实证研究[J].中国软科学, 2015,30(11): 81-93.

[13] HAGEDOORN J, CLOODT M.Measuring innovative performance:is there an advantage in using multiple indicators[J].Research Policy, 2003, 32(8): 1365-1379.

[14] 刘华军, 贾文星.中国区域经济增长的空间网络关联及收敛性检验[J].地理科学, 2019, 39(5): 726-733.

[15] 孙燕铭, 梅潇, 谌思邈.长三角城市群绿色技术创新的时空格局及驱动因素研究[J].江淮论坛, 2021(1): 13-22,61.

[16] HAZIR C S, AUTANT-BERNARD C.Determinants of cross-regional R&D collaboration: some empirical evidence from Europe in biotechnology[J].Annals of Regional Science, 2014, 53(2): 369-393.

[17] 段德忠, 杜德斌, 谌颖,等.中国城市创新技术转移格局与影响因素[J].地理学报, 2018, 73(4): 738-754.

[18] 刘承良, 管明明, 段德忠.中国城际技术转移网络的空间格局及影响因素[J].地理学报, 2018, 73(8): 1462-1477.

[19] JEREMY G, BOYAN J.Financial development, growth, and the distribution of income[J].Journal of Political Economy, 1990, 98(5): 1076-1107.

[20] ALESSANDRA C, PAUL S.Financialconstraints to innovation in the UK: evidence from CIS2 and CIS3[J].Oxford Economic Papers, 2008, 60(4): 711-730.

[21] LAURA A, AREENDAM C, SEBNEM K O, et al.FDI and economic growth: the role of local financial markets[J].Journal of International Economics, 2004, 64(1): 89-112.

[22] 殷德生, 吴虹仪, 金桩.创新网络、知识溢出与高质量一体化发展——来自长江三角洲城市群的证据[J].上海经济研究, 2019,36(11): 30-45.

[23] 徐军海, 黄永春, 邹晨.长三角科技人才一体化发展的时空演变研究——基于社会网络分析法[J].南京社会科学, 2020(9): 49-57.

[24] 严翔,黄永春,柏建成,等.长江经济带绿色创新效率的空间关联网络结构及驱动因素[J].北京理工大学学报(社会科学版), 2021,23(6):72-83.

[25] 彭峰, 周淑贞.环境规制下本土技术转移与我国高技术产业创新效率[J].科技进步与对策, 2017, 34(22): 115-119.

[26] 王文普, 印梅.空间溢出、环境规制与技术创新[J].财经论丛, 2015,31(12): 92-99.

[27] HOEKMAN J, FRENKEN K, TIJSSEN R J W.Research collaboration at a distance:changing spatial patterns of scientific collaboration within Europe[J].Research Policy, 2010, 39(5): 662-673.

[28] 段德忠, 杜德斌, 谌颖, 等.中国城市创新网络的时空复杂性及生长机制研究[J].地理科学, 2018, 38(11): 1759-1768.

[29] 艾瑞咨询.曙光-2020年中国金融科技行业发展研究报告[EB/OL].http://report.iresearch.cn/report/202011/3687.shtml.

[30] 任龙, 姜学民, 傅晓晓.基于专利权转移的中国区域技术流动网络研究[J].科学学研究,2016, 34(7): 993-1004.

(责任编辑:胡俊健)